引用本文: 張成龍, 王瑞堯, 肖闊, 陳軍. 吲哚菁綠熒光法與改良膨脹萎陷法應用于胸腔鏡肺段切除術的系統評價與Meta分析. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(10): 1486-1495. doi: 10.7507/1007-4848.202307001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肺癌是全球癌癥相關死亡的首要原因[1],其發病率呈逐年上升趨勢。目前,對于早期非小細胞肺癌的主流治療方式仍是手術切除,其中肺葉切除術及淋巴結清掃是治療肺癌的標準術式[2-3]。隨著低劑量螺旋CT(LDCT)的廣泛應用,肺部小結節檢出率有所提高[4],其中部分傾向癌前病變或早期肺癌的結節需要手術治療,肺葉切除術是否仍是唯一術式值得商榷。解剖性肺段切除術具有精準切除靶段、保留更多肺功能[5]的特點以及擁有與肺葉切除術相似的預后生存率[6-7]。因此解剖性肺段切除術獲得了越來越多的關注,但由于肺段復雜的解剖和解剖變異,如何安全有效地切除靶肺段對于胸外科醫生是一種挑戰。

胸腔鏡解剖性肺段切除術的核心技術之一為確認段間交界線[8],其決定手術的徹底性和安全性、是否符合腫瘤學原則,可能會導致手術安全切緣距離不夠、靶段殘留甚至病變殘留、中轉肺葉切除、非靶段肺組織切除過多等情況,引起肺漏氣、肺不張、肺部感染、咯血等并發癥出現,并伴隨術后住院時間延長、花費增多。本研究通過Meta分析吲哚菁綠熒光法與改良膨脹萎陷法在胸腔鏡肺段切除術應用的臨床研究文獻,比較兩種定位方法在胸腔鏡肺段切除術中的有效性及安全性,探索一種更適合肺段切除術、對患者康復及預后更加有利的定位方法。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

(1)主要干預措施為吲哚菁綠熒光法與改良膨脹萎陷法;(2)研究類型為隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)或前瞻性、回顧性病例研究;(3)研究對象:肺結節直徑≤2 cm,年齡不限,胸腔鏡手術方式明確;(4)文獻資料重復情況下納入最新研究;(5)語種限定為中文或英文。

1.1.2 排除標準

(1)僅研究吲哚菁綠熒光染色法或改良膨脹萎陷法;(2)受試者為同一組人群;(3)文獻數據不完整或不可用,無法提取研究數據;(4)排除綜述、會議及個案報道等。

1.2 檢索策略

計算機檢索中國知網、萬方數據知識服務平臺、中國生物醫學文獻數據庫、Web of Science、Cochrane Library、EMbase、PubMed、Clinicaltrials.gov,并手工檢索通過引文追溯獲得的相關文獻。檢索時限為2000年1月1日—2023年5月1日。中文檢索詞包括肺段切除術、吲哚菁綠、膨脹萎陷法,英文檢索詞包括segmentectomy、indocyanine green、 inflation deflation。英文文獻檢索式:((("Indocyanine Green"[Mesh]) AND (segmentectomy[Title/Abstract])) AND ((((((((Green, Indocyanine) OR (Wofaverdin)) OR (Vophaverdin)) OR (Ujoveridin)) OR (Vofaverdin)) OR (Cardio-Green)) OR (Cardio Green)) OR (Cardiogreen))) AND (inflation deflation)。

1.3 文獻篩選與質量評價

初步檢索文獻后,利用EndNoteX9軟件對檢索到的文獻進行管理,并依次通過排除重復、略讀摘要及通讀全文,最終確定被納入的文獻。納入研究的基本特征應包括:第一作者姓名、發表年份、研究設計類型、樣本量、年齡、胸腔鏡手術類型、干預措施及輔助措施、結局指標等。研究指標應包括以下指標中的至少一個:術后并發癥發生率、術后住院時間、手術時間、段間交界線清晰顯示率、段間交界線顯示時間、段間交界線持續時間等。

使用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)及改良Jadad量表對納入文獻進行質量評估。由兩位研究者嚴格按照納入和排除標準獨立進行文獻篩選、信息提取及質量評價,并交叉核對,如有意見不一,則經共同討論決定或交由第三人協助裁定。

1.4 統計學分析

使用Stata14MP、RevMan 5.4軟件來進行統計學分析,通過計算均數差(mean deviation,MD)對連續性變量進行統計合并和定量評價,同時計算出MD的95%可信區間(confidence interval,CI)。采用比值比(odds ratio,OR)對二分類變量進行統計合并和定量評價,同時計算OR(95%CI)。研究結果之間異質性采用RevMan 5.4軟件默認的Q檢驗方法計算 χ2值、I2值。若I2≤50%,P>0.1,則認為各研究之間異質性不顯著,采用固定效應模型分析數據;若I2>50%,P≤0.1,則認為各研究之間異質性顯著,采用隨機效應模型分析數據,P≤0.05認為差異有統計學意義,并通過Stata14MP進行Meta回歸及亞組分析對異質性來源進行分析,最后做漏斗圖并行Begg’s test和Egger’s test評估發表偏倚,P>0.05則認為無發表偏倚。

2 結果

2.1 納入研究基本信息

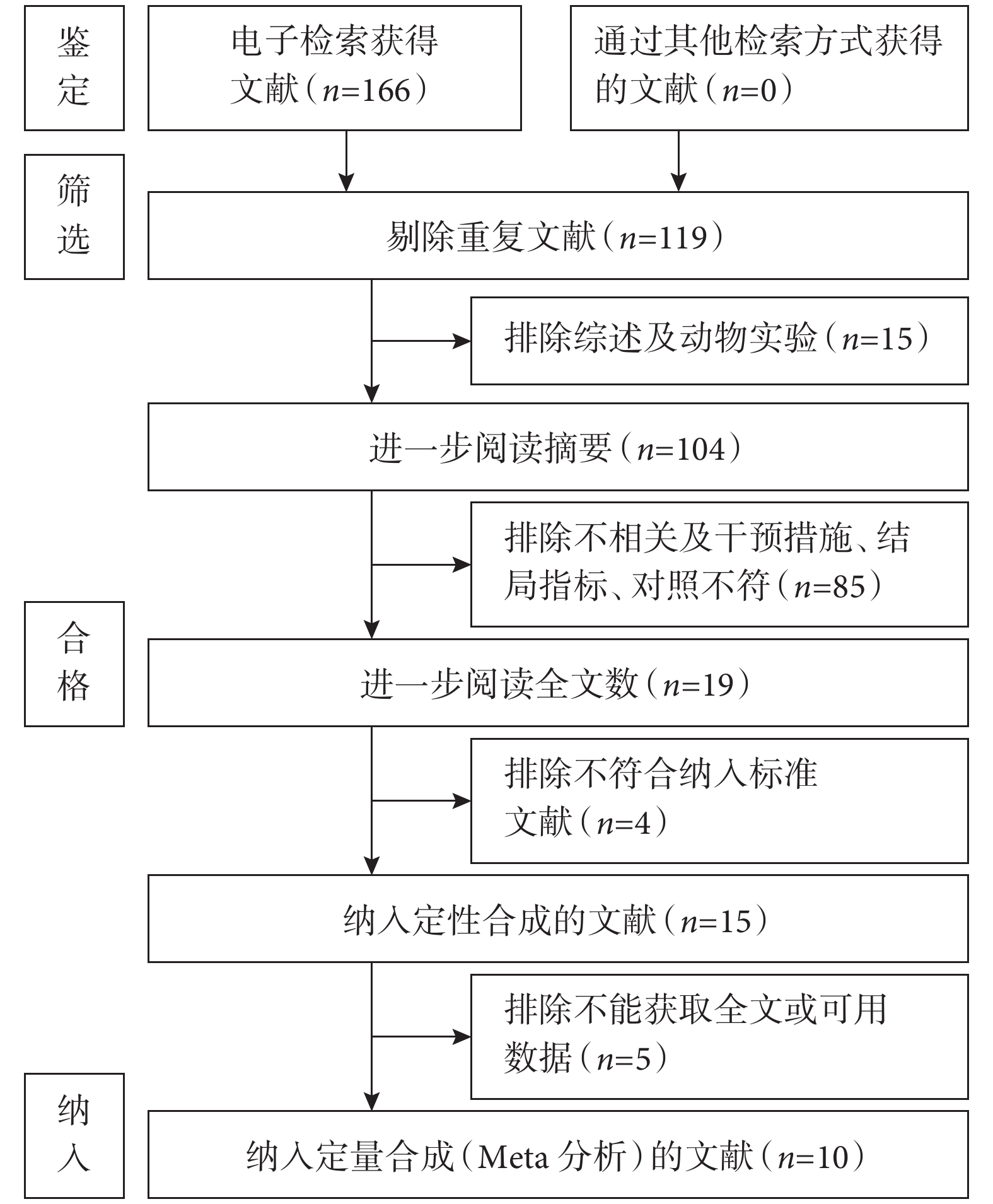

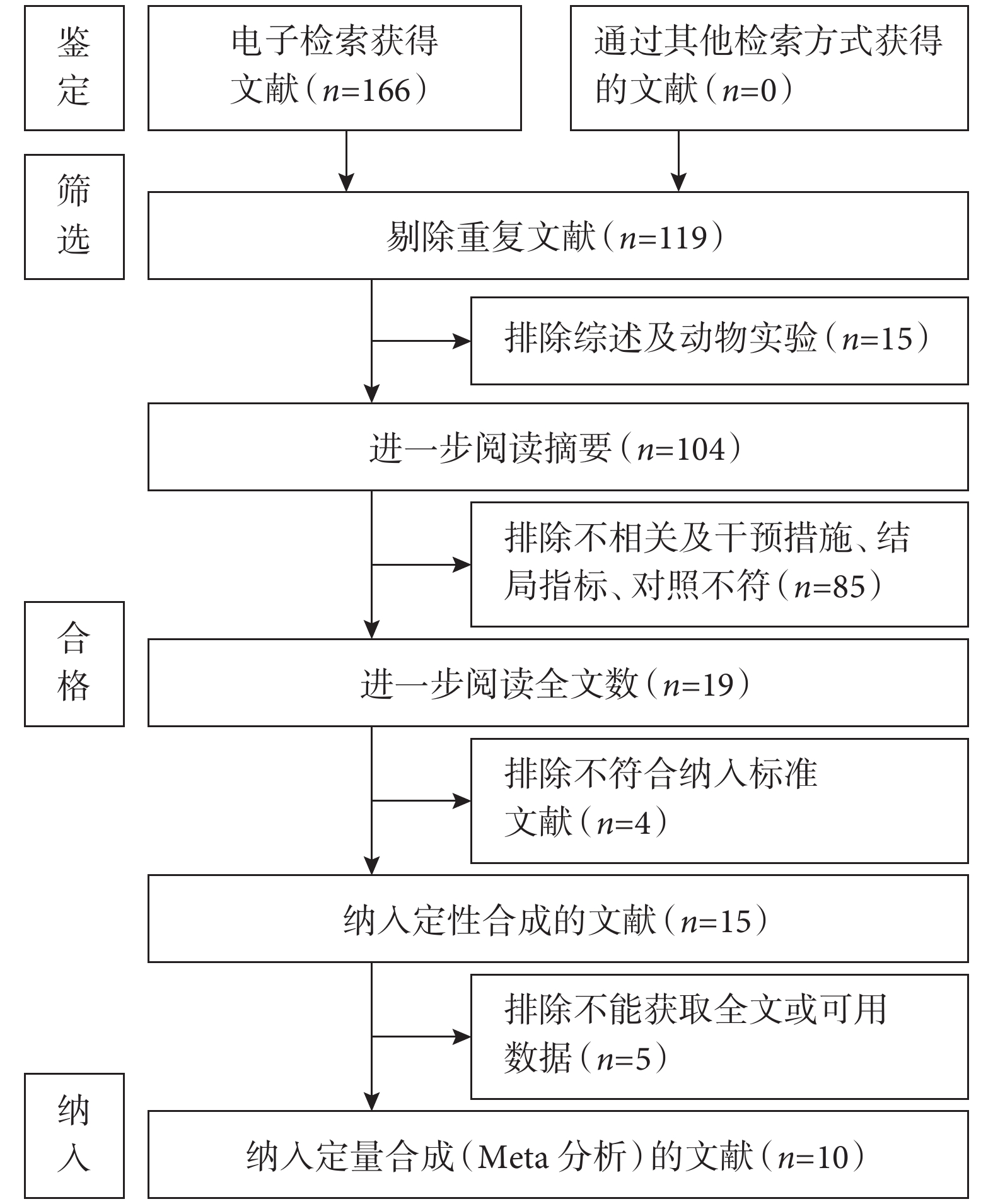

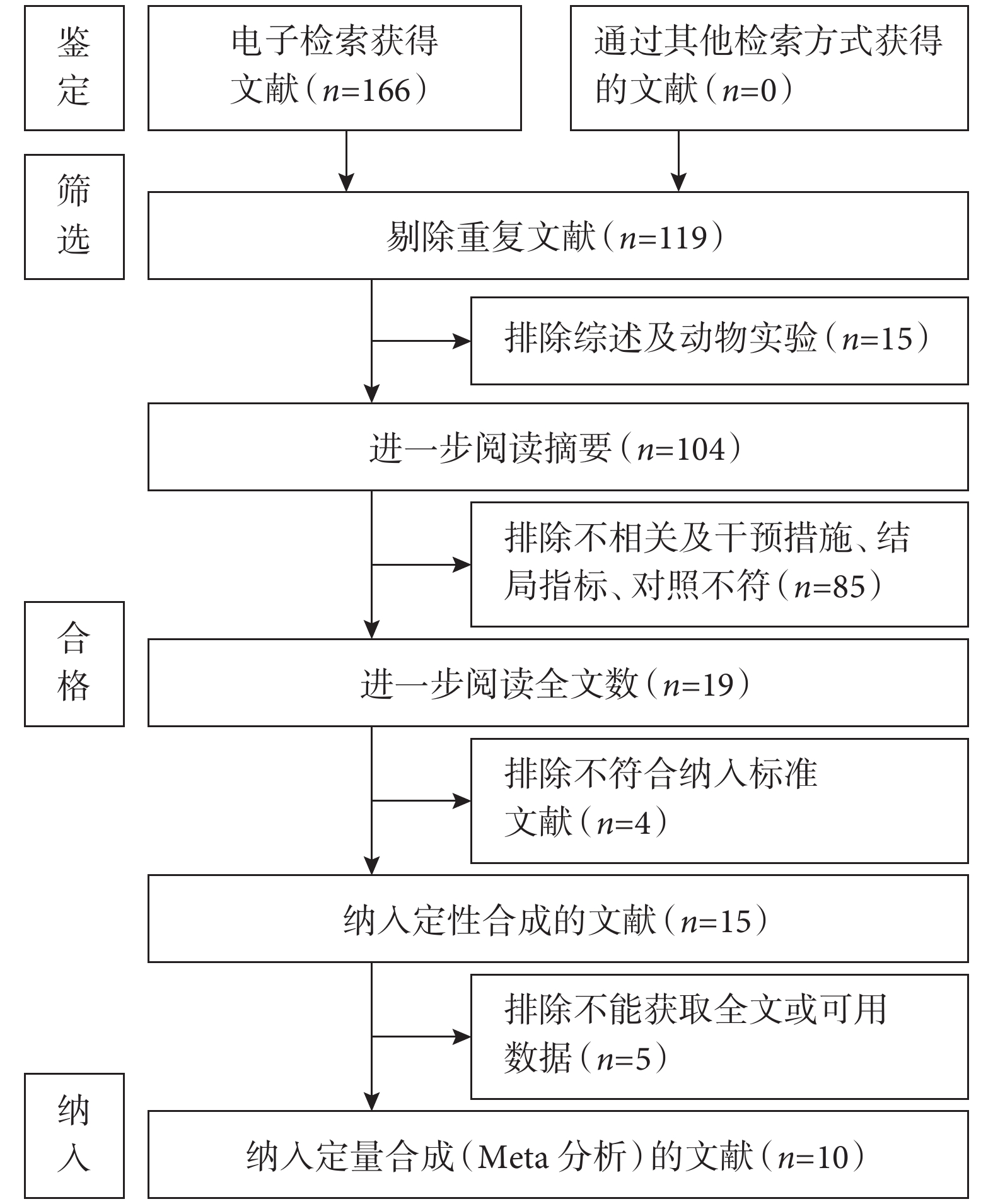

最終納入10篇文獻[9-18],其中6篇[9-10, 12-13, 15-16]回顧性研究,4篇[11, 14, 17-18]RCT。文獻篩選流程見圖1。文獻發表時間為2019—2022年,共1 156例患者,其中吲哚菁綠熒光法組540例,改良膨脹萎陷法組616例。納入研究基線數據差異無統計學意義,所納入文獻的基本特征見表1。

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

2.2 質量評價結果

10篇文獻均來源于國內學者的研究。6篇回顧性文獻[9-10, 12-13, 15-16]NOS評分均≥7顆星,為高質量研究;4篇RCT[11, 14, 17-18]的改良Jadad量表評分為2~3分,臨床開放研究需顧全倫理要求及患者知情權,難以達成改良Jadad量表的高質量標準;見表1。

2.3 Meta 分析結果

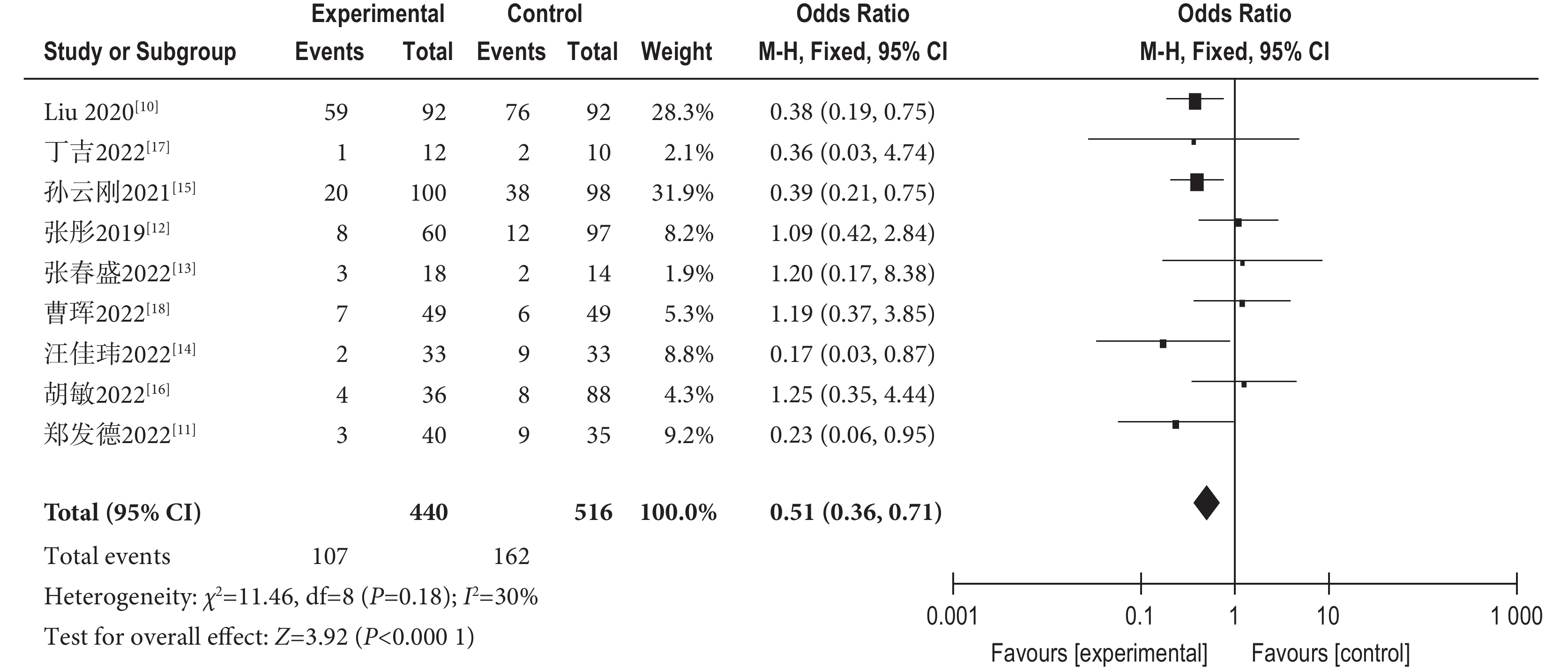

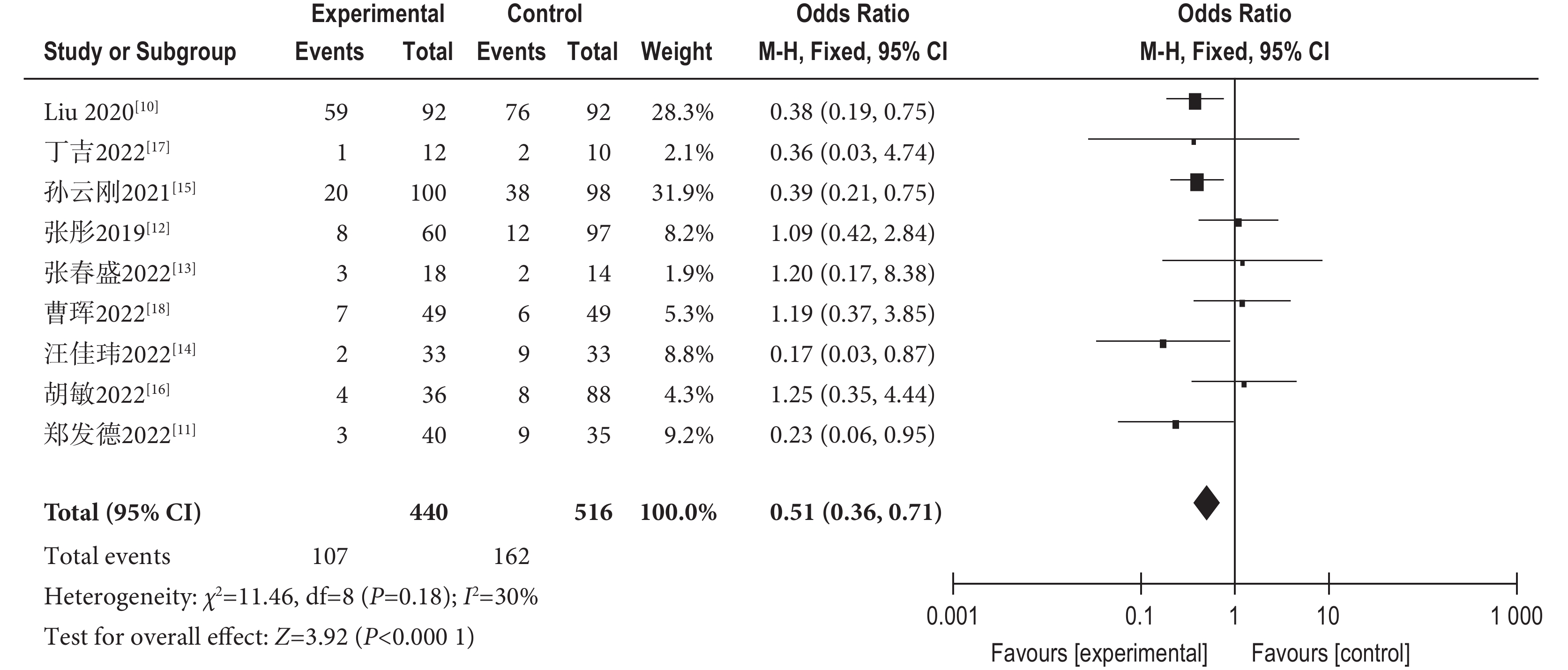

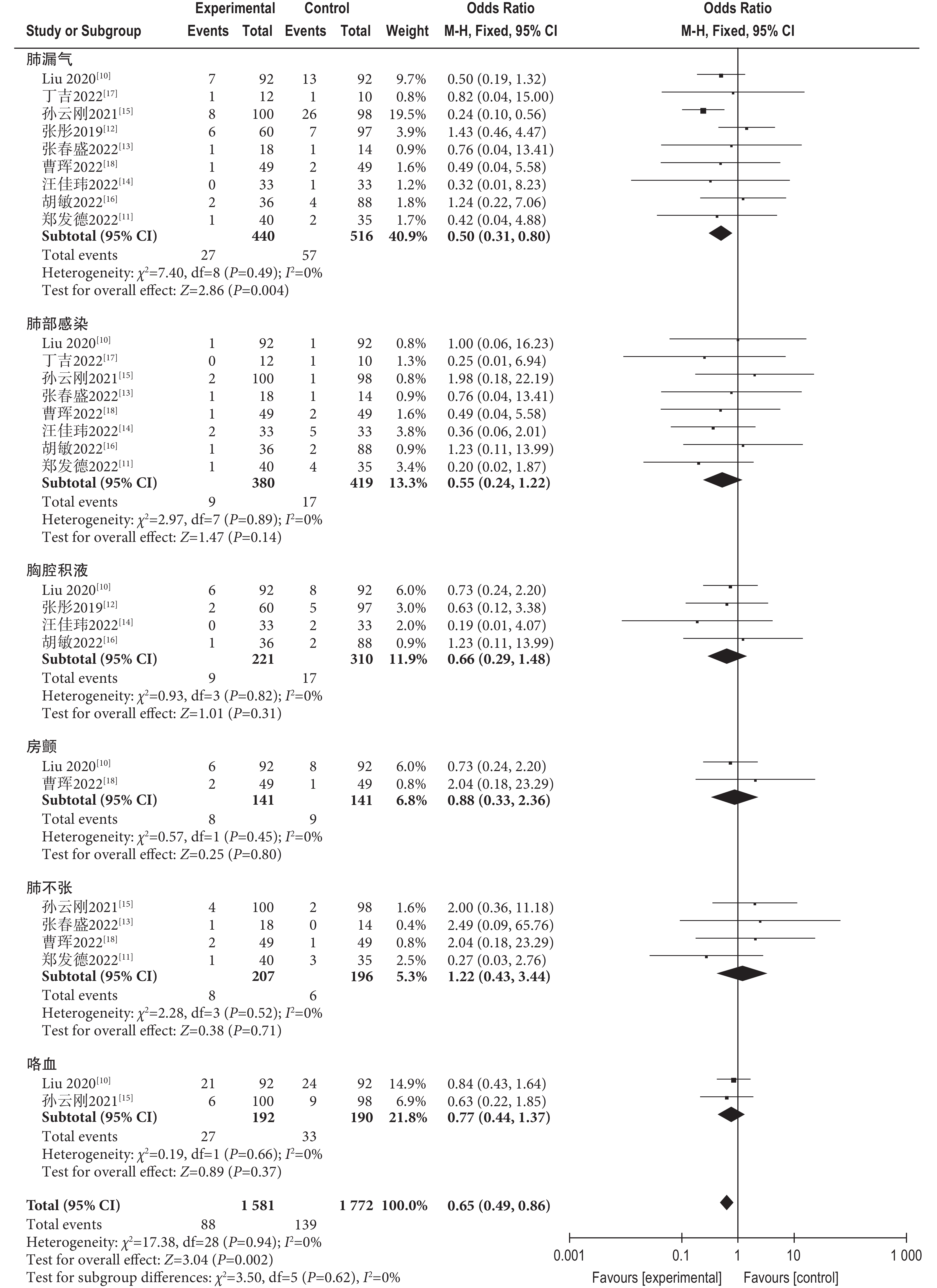

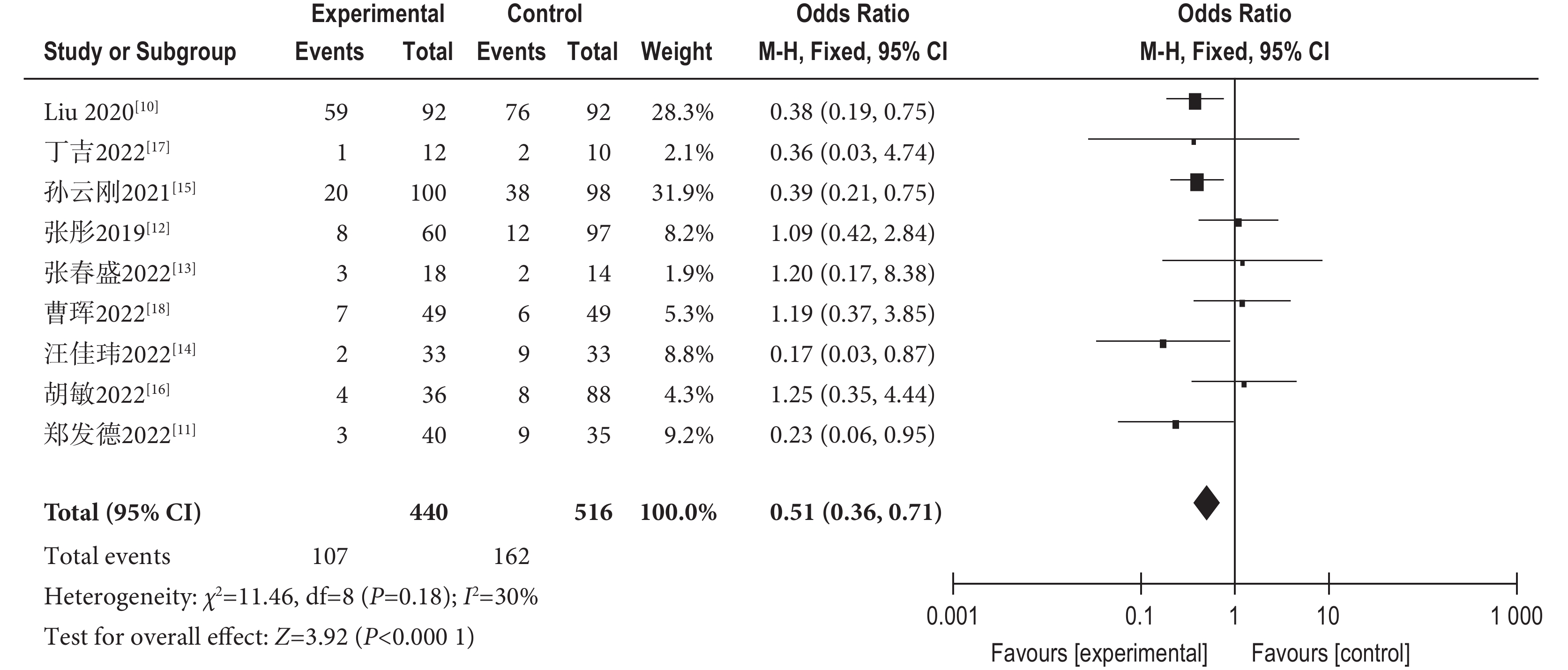

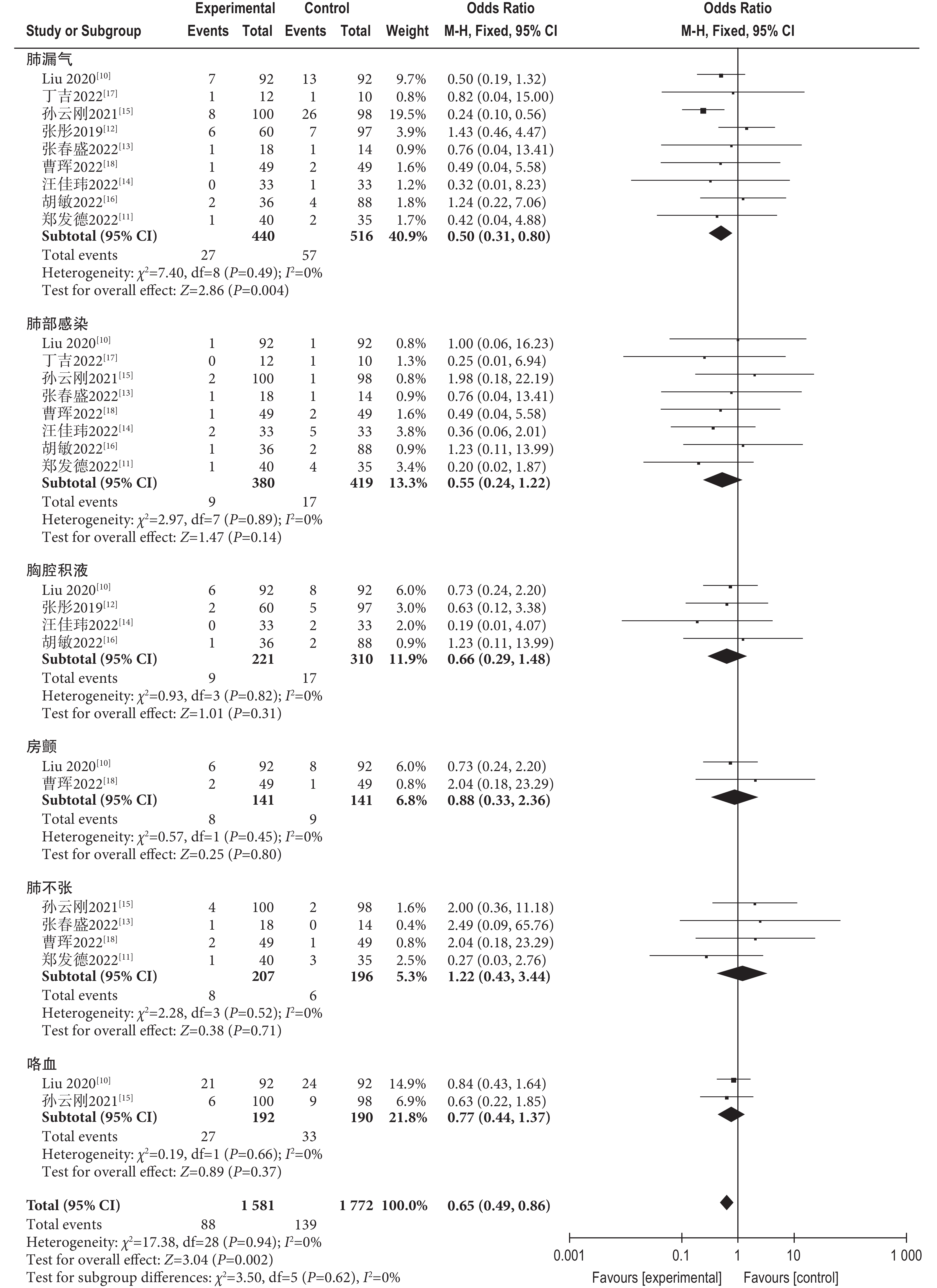

2.3.1 并發癥

共有9篇文獻[10-18]報道吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的術后并發癥發生情況,采用固定效應模型進行分析,結果顯示,吲哚菁綠熒光法的術后并發癥發生率低于改良膨脹萎陷法,且差異有統計學意義[OR=0.51,95%CI(0.36,0.71),P<

圖2

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法術后并發癥發生率比較的森林圖

圖2

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法術后并發癥發生率比較的森林圖

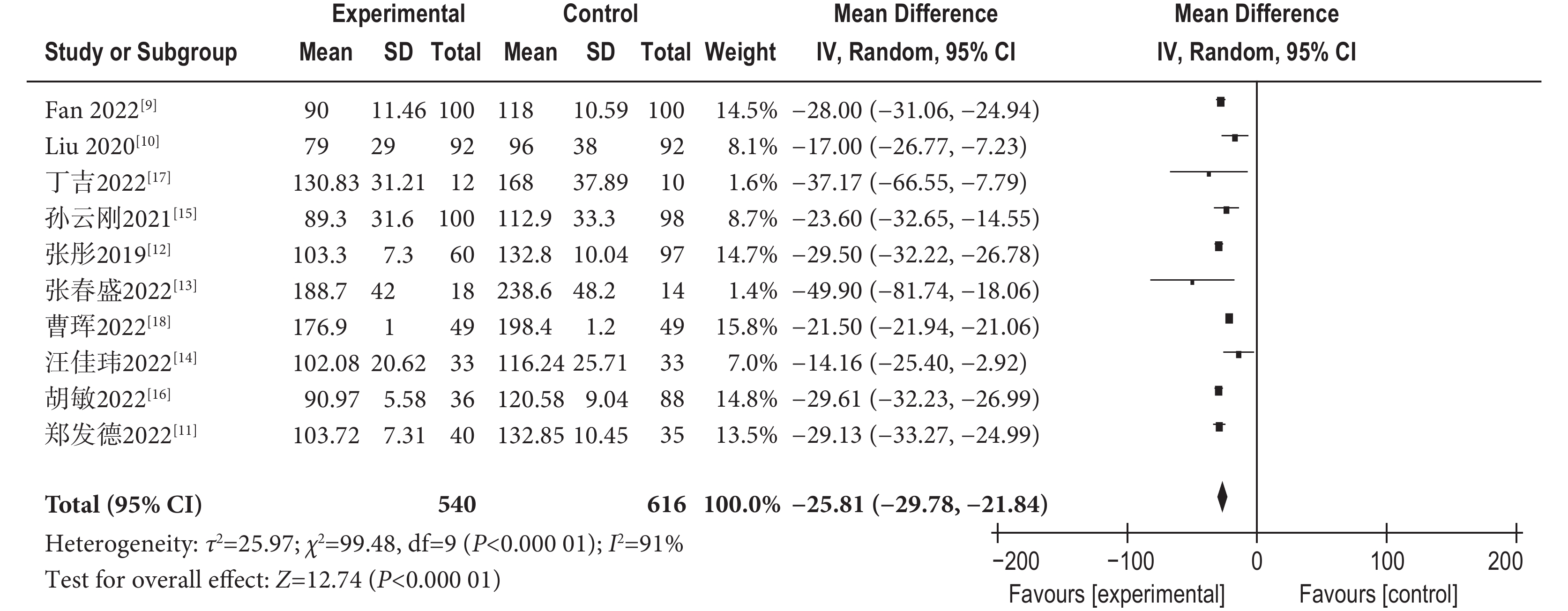

圖3

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法術后并發癥發生率亞組分析的森林圖

圖3

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法術后并發癥發生率亞組分析的森林圖

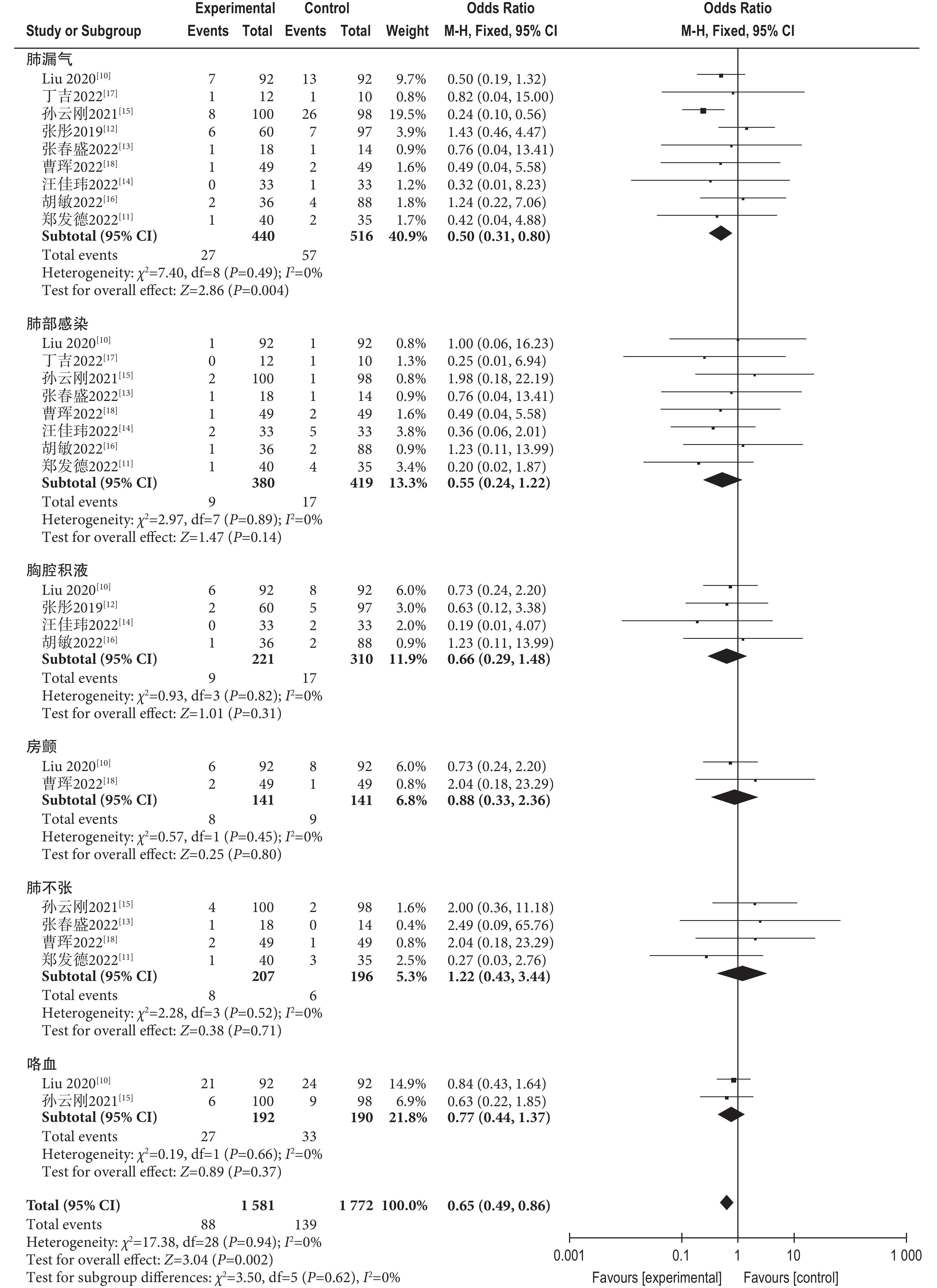

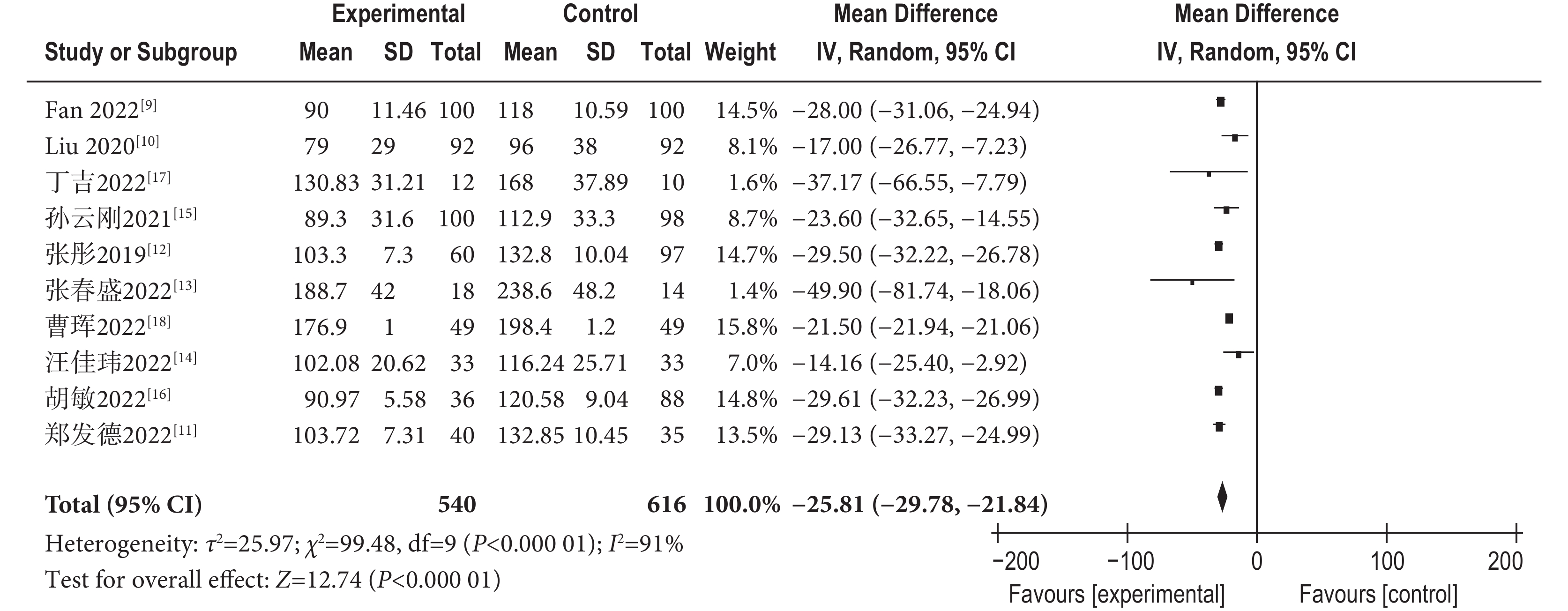

2.3.2 手術時間

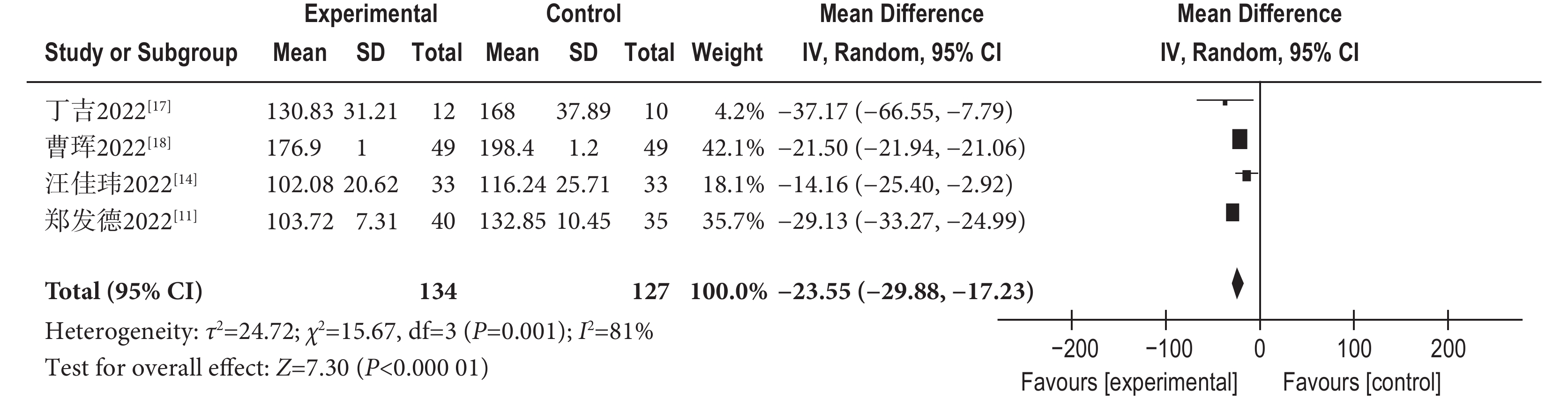

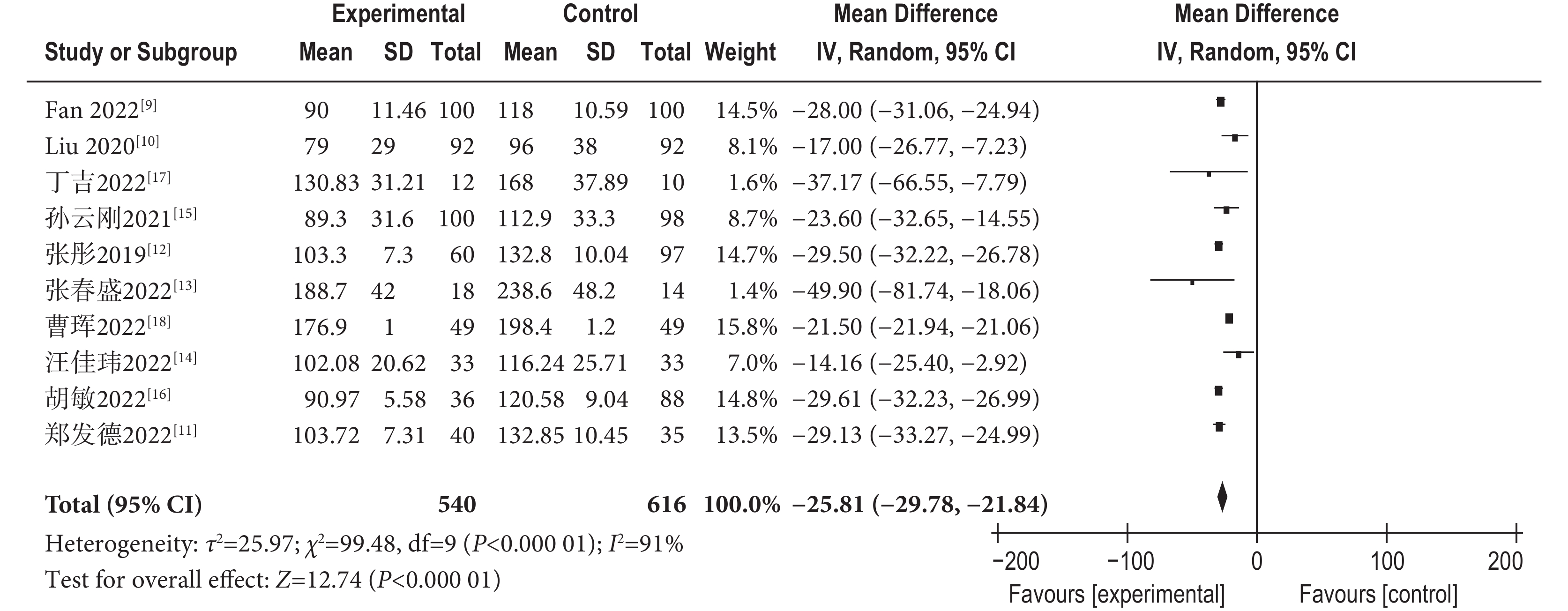

本研究納入10篇文獻[9-18]均報道吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的手術時間對比,采用隨機效應模型進行分析,其結果顯示,吲哚菁綠熒光法組的手術時間短于改良膨脹萎陷法組,且差異有統計學意義[MD=?25.81,95%CI(?29.78,?21.84),P<

圖4

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法手術時間比較的森林圖

圖4

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法手術時間比較的森林圖

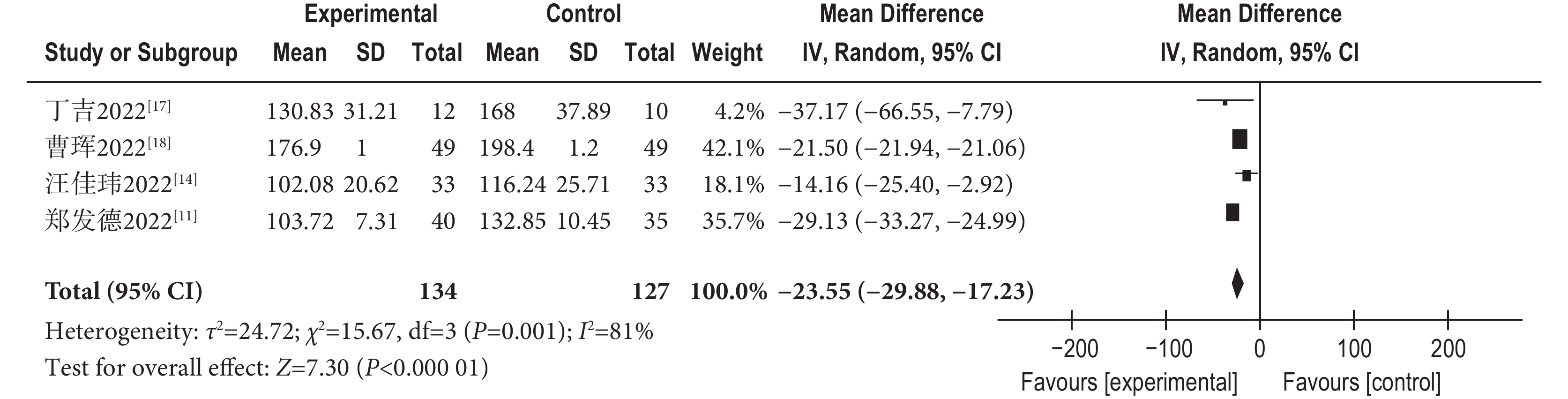

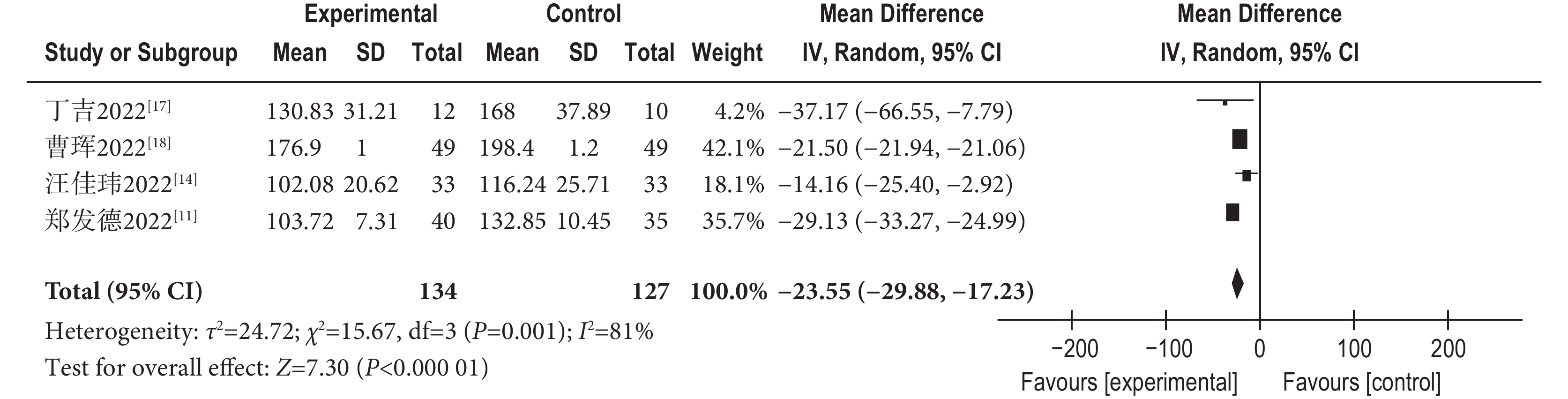

圖5

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法隨機對照試驗亞組手術時間比較的森林圖

圖5

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法隨機對照試驗亞組手術時間比較的森林圖

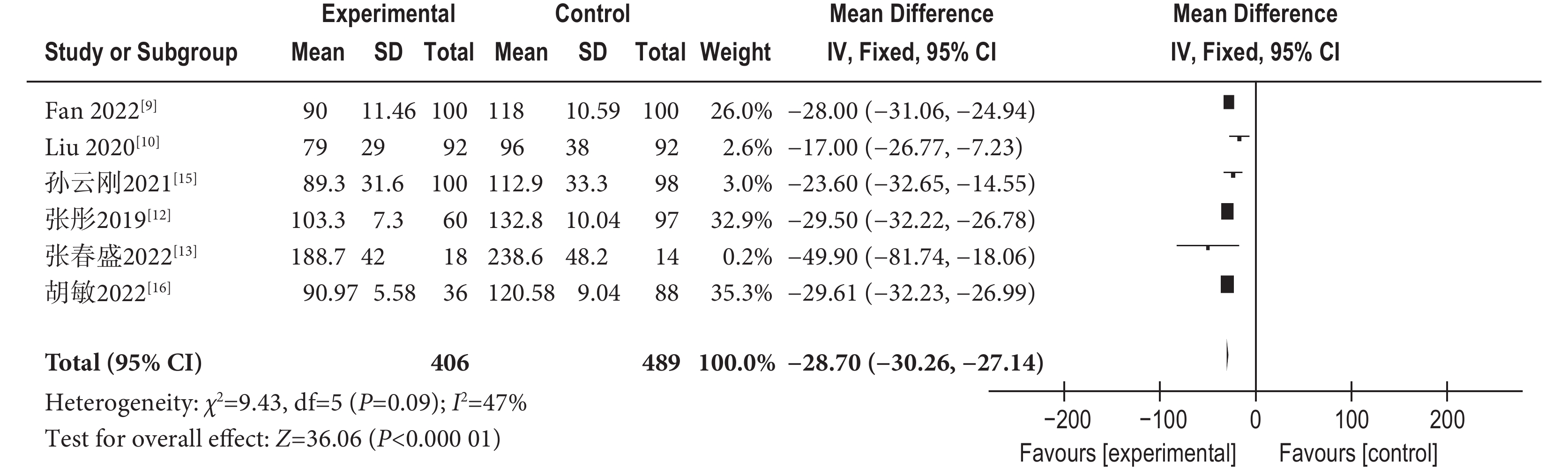

圖6

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的回顧性研究亞組手術時間的森林圖

圖6

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的回顧性研究亞組手術時間的森林圖

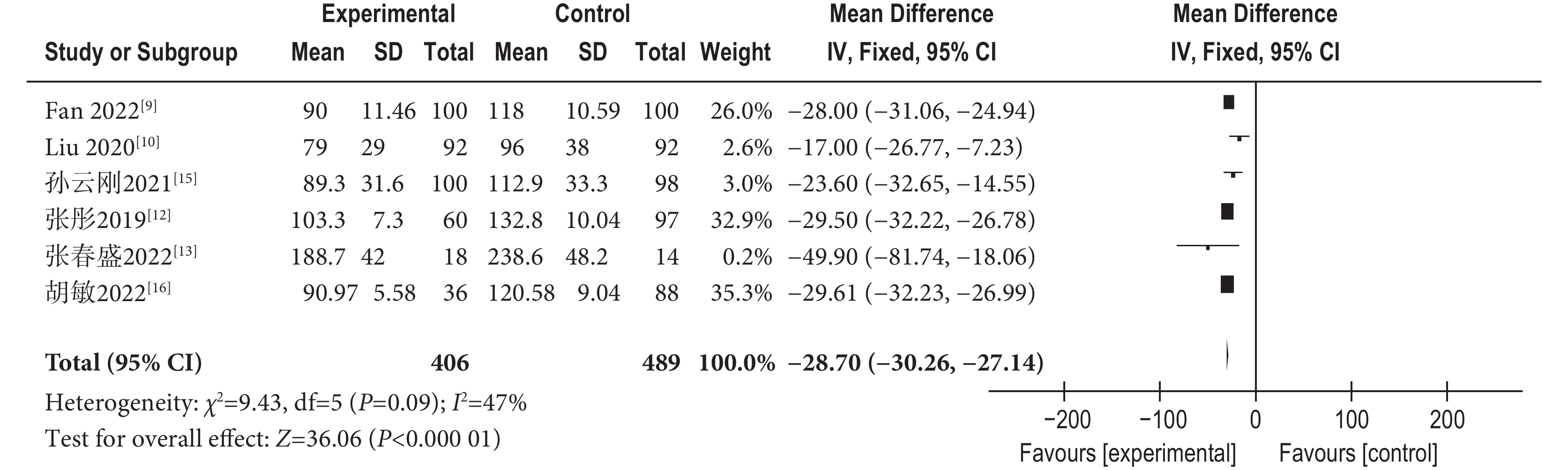

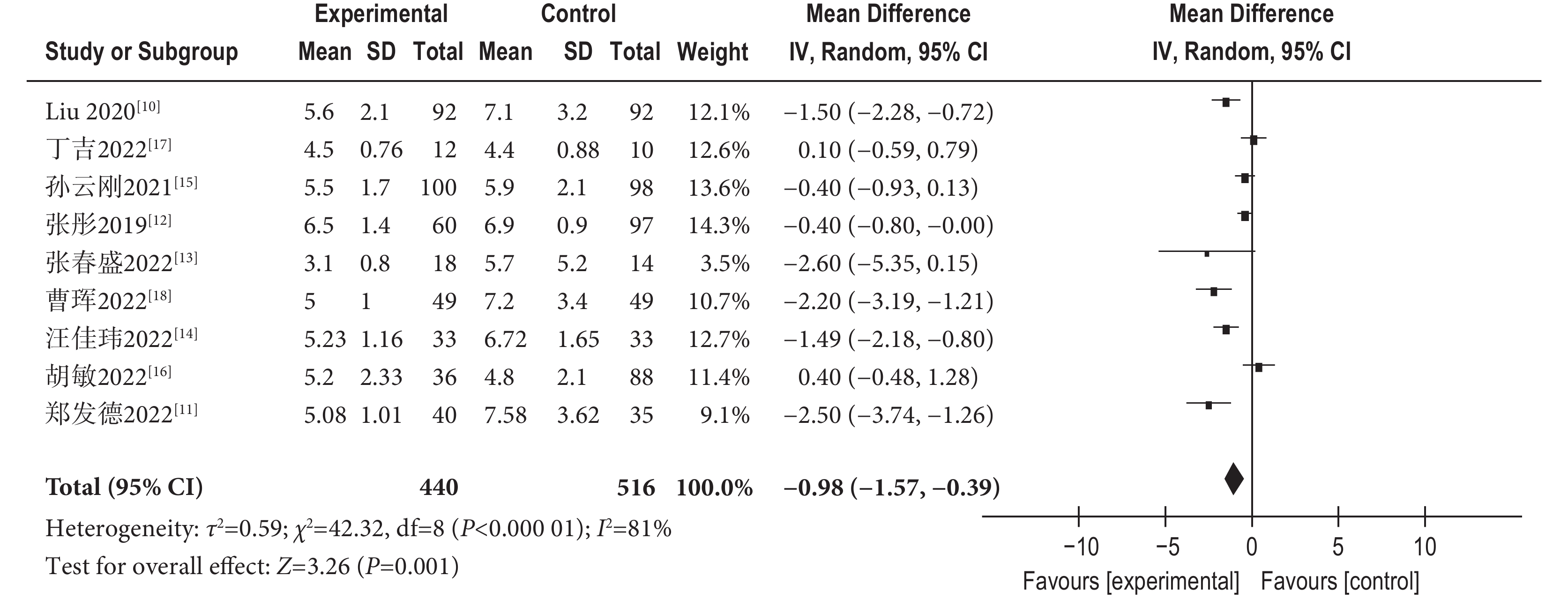

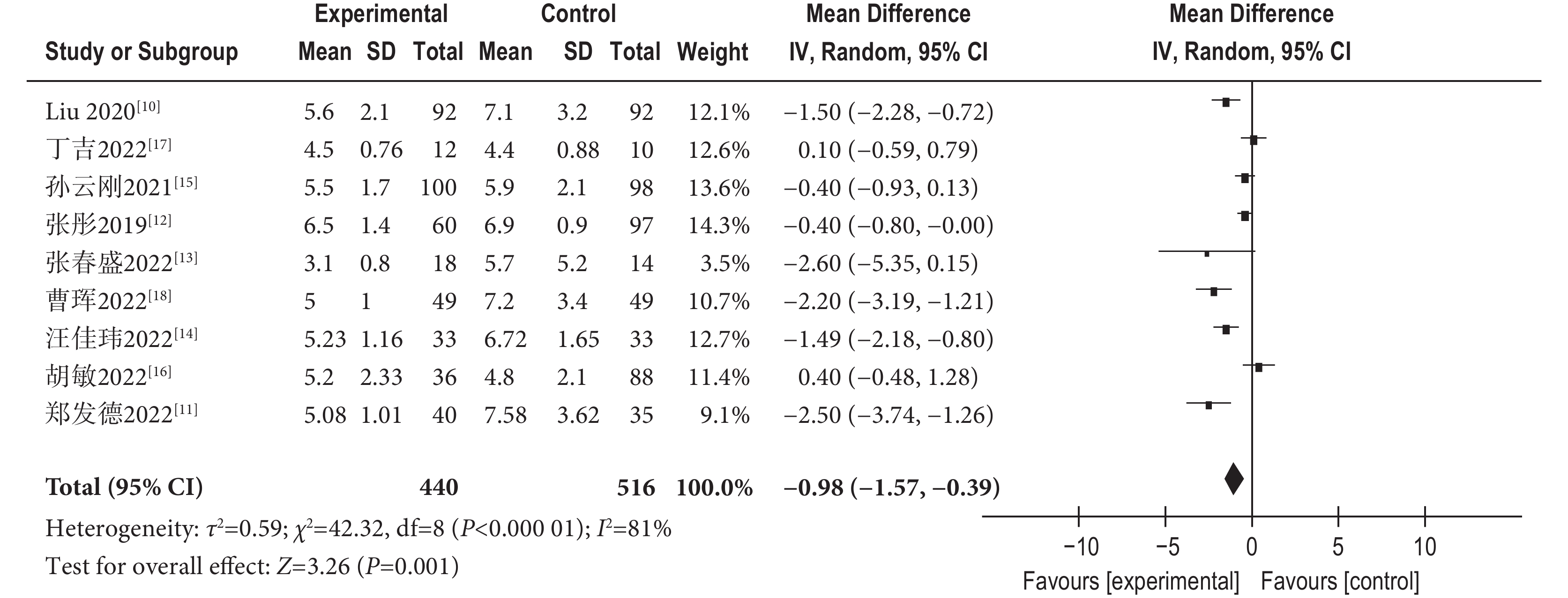

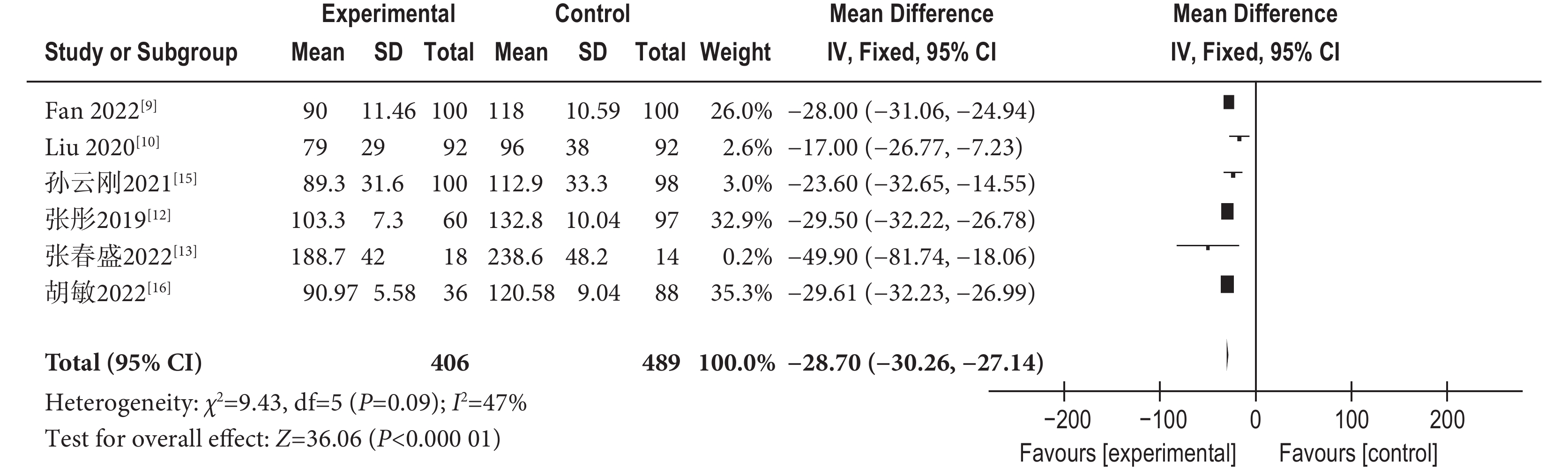

2.3.3 術后住院時間

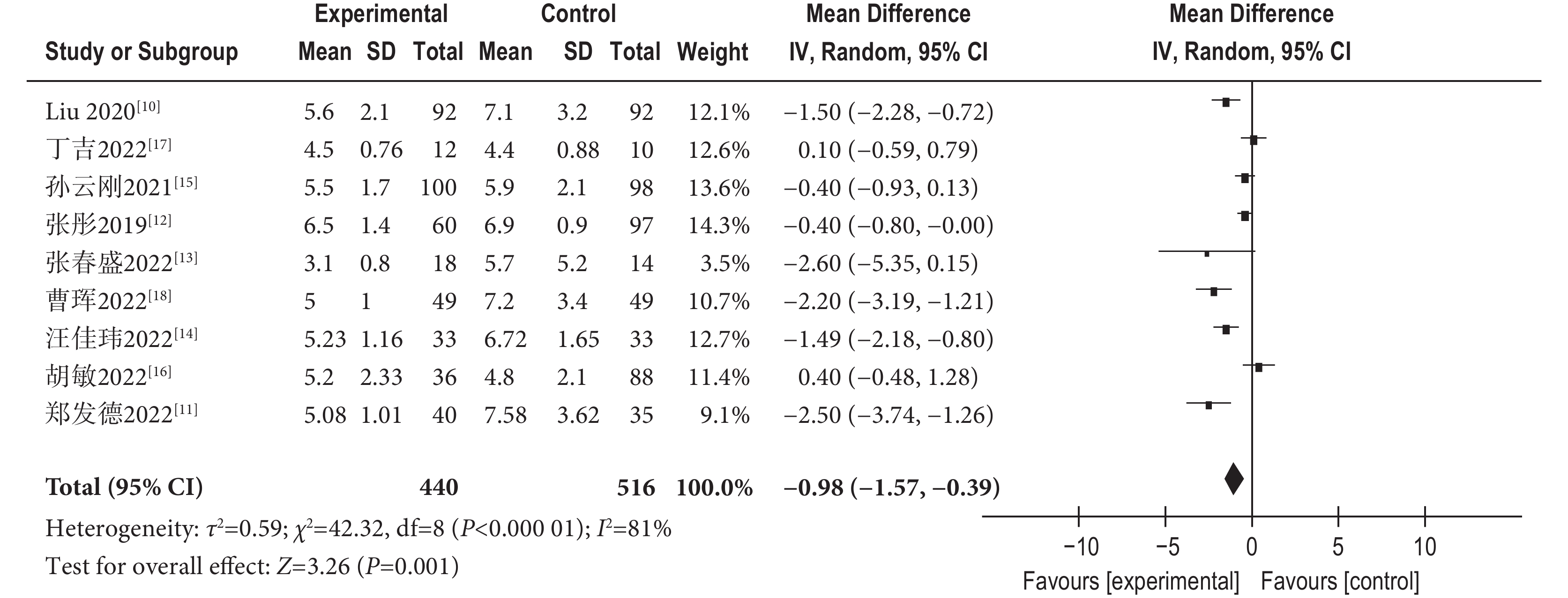

共有9篇文獻[10-18]報道吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的術后住院時間,采用隨機效應模型進行Meta分析,結果顯示兩組住院時間差異有統計學意義[MD=?0.98,95%CI(?1.57,?0.39),P=0.001],提示應用吲哚菁綠熒光法行胸腔鏡肺段切除患者術后住院時間縮短;見圖7。存在較強的異質性(I2=81%),以Stata14MP進行Meta回歸分析樣本量、研究類型、三維重建、胸腔鏡手術類型對異質性來源的影響,結果發現研究類型、三維重建共同構成異質性的主要來源(P<0.05),其他因素在本研究中不足以構成顯著異質性來源,尚需更多研究以明確;見表3。

圖7

吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的術后住院時間的森林圖

圖7

吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的術后住院時間的森林圖

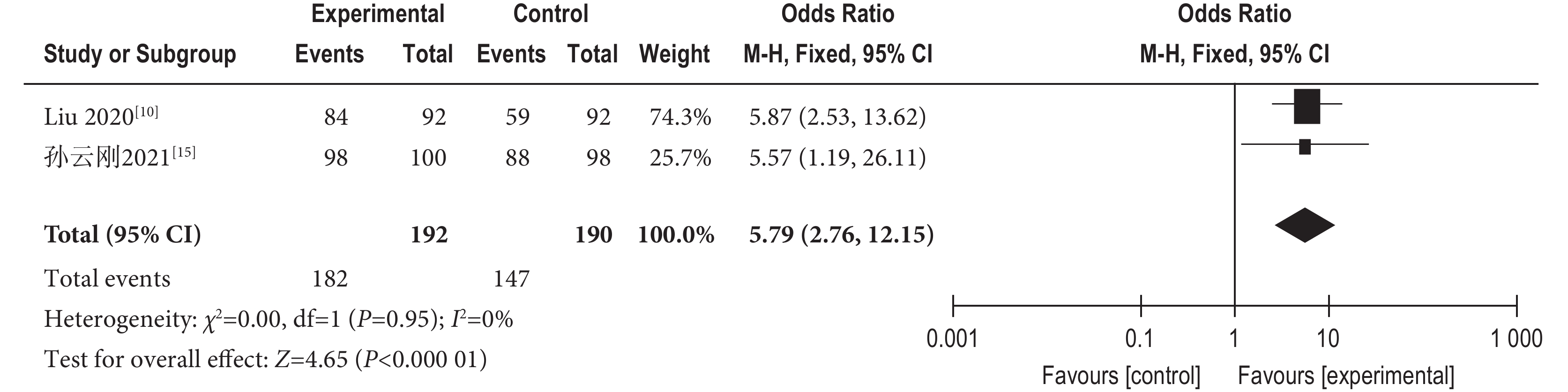

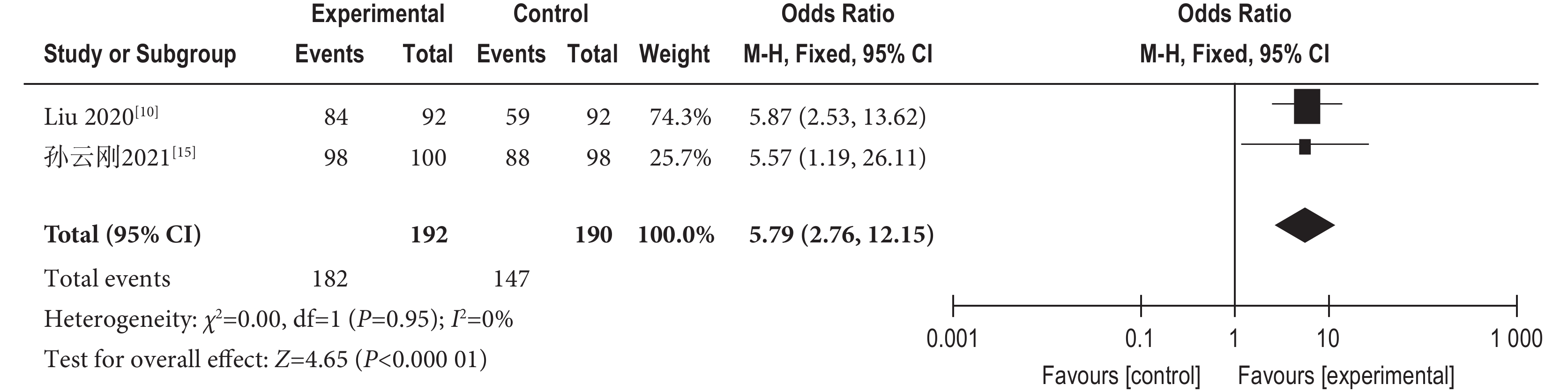

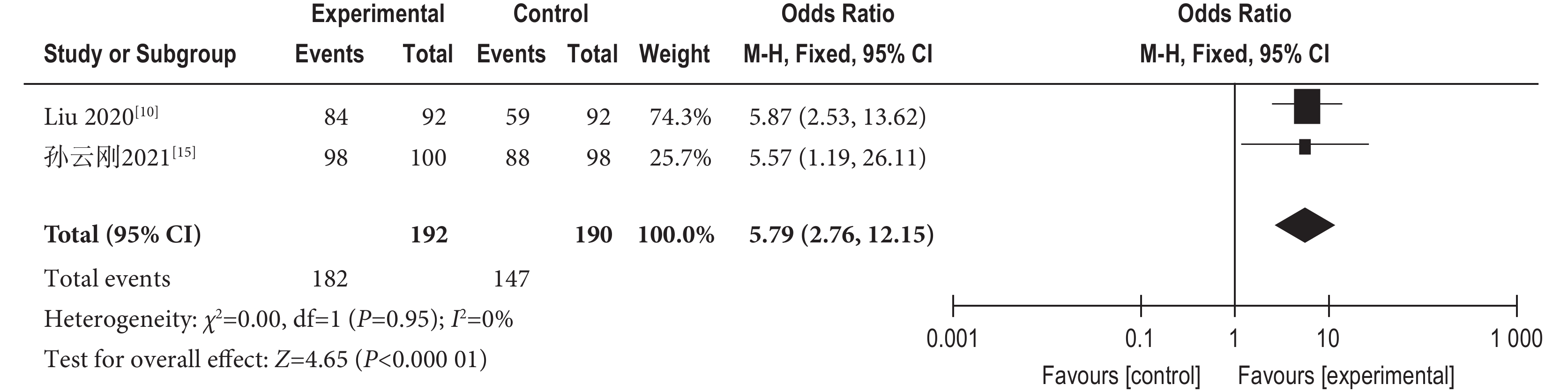

2.3.4 段間交界線清晰顯示率

有2篇文獻[10, 15]報道吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的術中段間交界線清晰顯示率,采用固定效應模進行合并分析,結果顯示吲哚菁綠熒光法的段間交界線清晰顯示率高于改良膨脹萎陷法,差異有統計學意義[OR=5.79,95%CI(2.76,12.15),P<

圖8

吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的段間平面清晰顯示率的森林圖

圖8

吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的段間平面清晰顯示率的森林圖

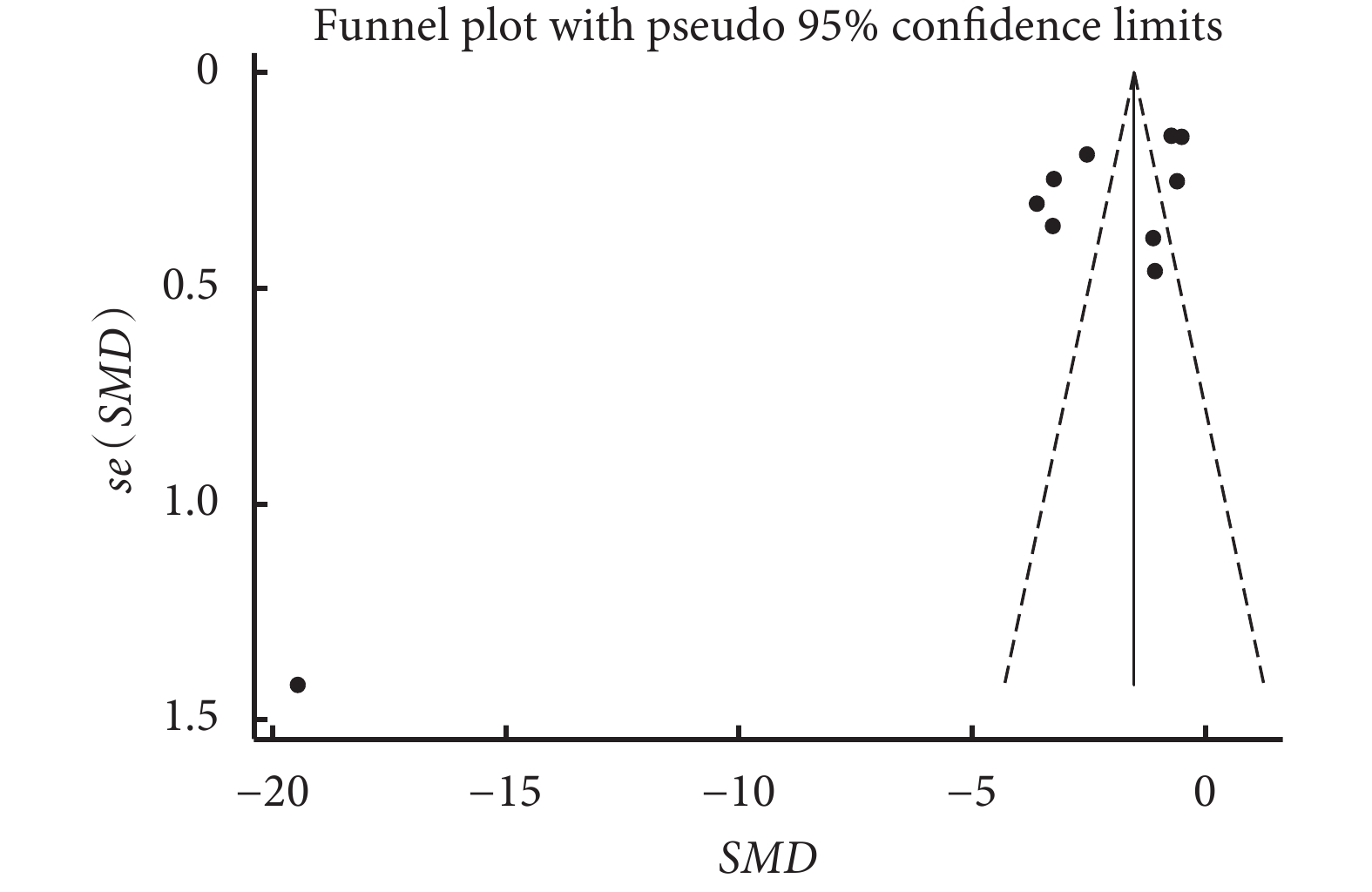

2.4 敏感性分析及偏倚分析

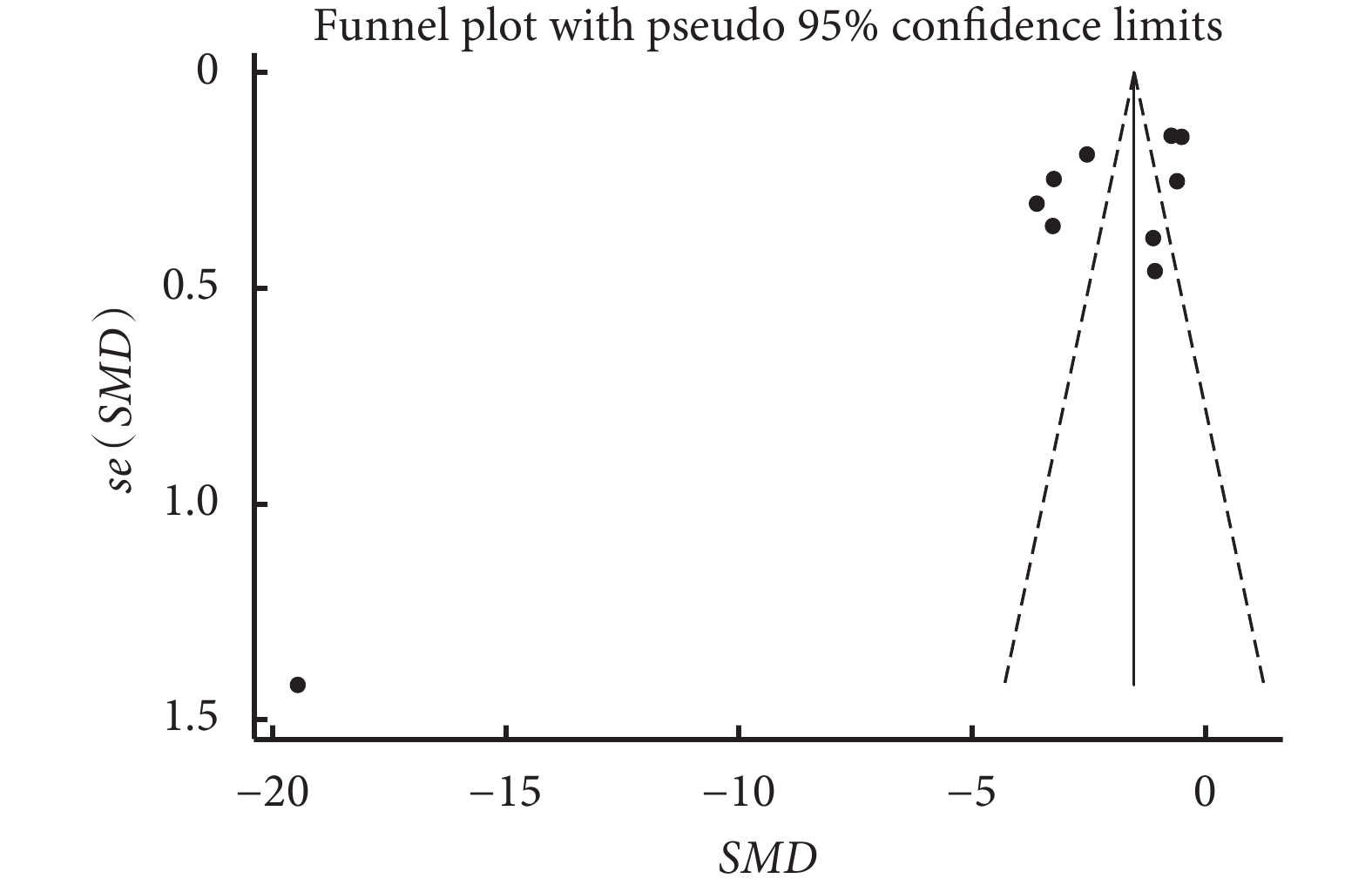

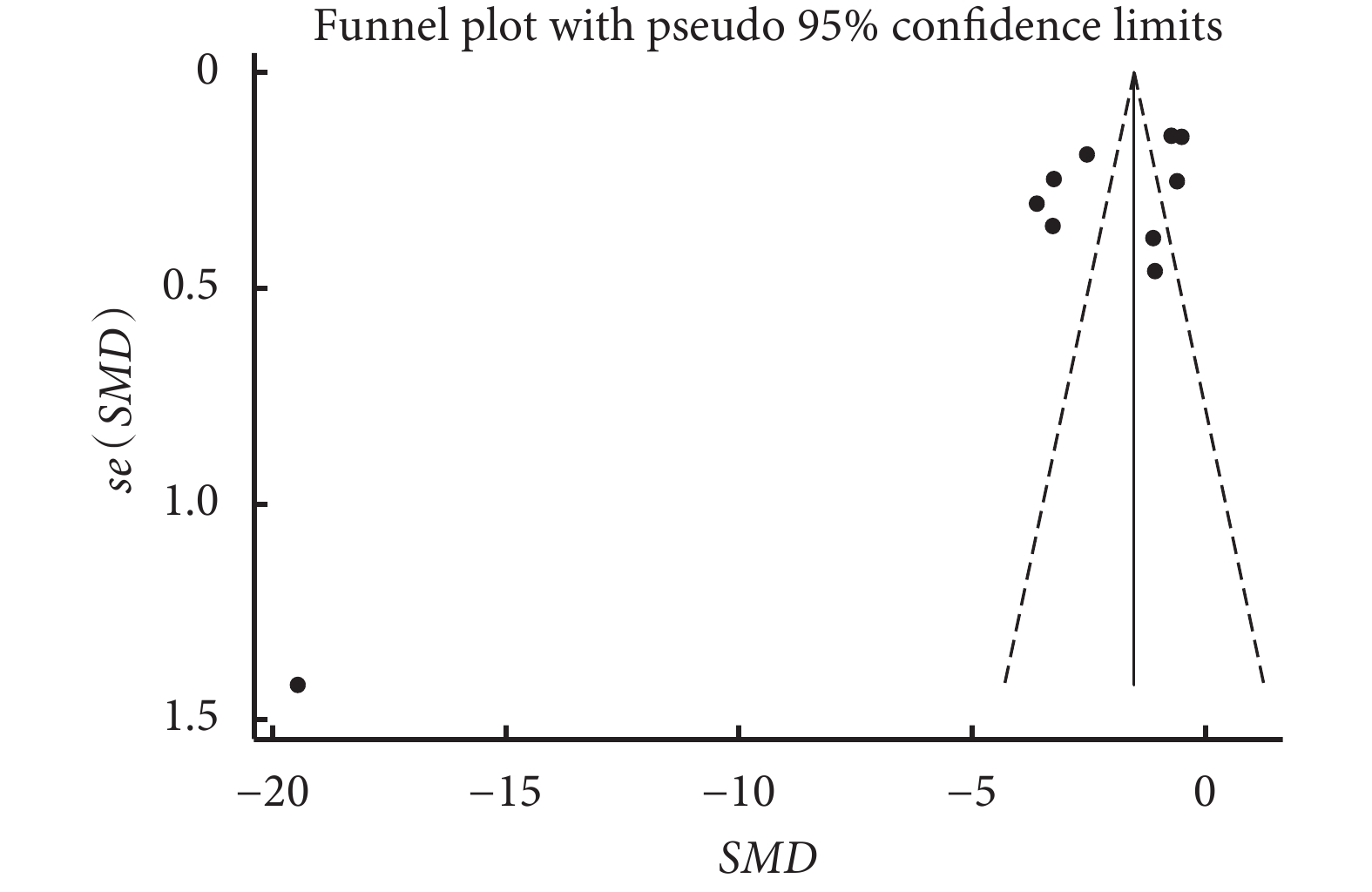

依次對所測指標進行逐一排除單個文獻再進行合并分析,結果未發生改變,說明本研究結論穩定、可靠。對本研究中術后并發癥、術后住院時間及手術時間3項研究指標,應用Stata14MP繪制漏斗圖并進行Begg’s test和Egger’s test評價有無發表偏倚,發現術后并發癥、術后住院時間無明顯發表偏倚,手術時間的Begg’s test(P=0.210,圖9)和Egger’s test(P=0.029),提示有發表偏倚。

圖9

手術時間的漏斗圖

圖9

手術時間的漏斗圖

3 討論

日本臨床腫瘤小組JCOG0802研究[6]在2022年Lancet正式發表,其結果顯示肺段組和肺葉組的5年生存率分別為94.3%和91.1%,肺段切除術組較肺葉切除術組高。其他文獻[19-20]也表明肺段切除術與肺葉切除術的預后相似,解剖性肺段切除術可以作為早期肺癌(腫瘤直徑≤2 cm)的標準手術方式之一。解剖性肺段切除手術可以在達到腫瘤學要求的前提下,最大程度保留正常肺組織,減少肺功能損失,基于此類認識,如何做到更安全、更精確、更符合腫瘤學特征的肺段切除是目前正在面臨的一個問題。胸腔鏡解剖性肺段切除術,尤其是單孔胸腔鏡肺段切除術,需要精準識別段動、靜脈及段支氣管解剖結構,并有足夠的經驗能對變異血管、支氣管進行正確處理,同時也需要克服段間平面識別困難的問題。隨著技術進步,三維 CT 支氣管血管成像(3D-CTBA)的應用逐漸展開,具象化的空間感對于術中病變靶段的確認、靶段血管支氣管的分離提供極大幫助,降低了術中肺組織、血管等結構的額外損傷[21-22],尤其是對年輕醫師,能提高手術效率、減少術中出血量[23],但對于段間交界線的識別,僅僅三維重建的預測是不足的,諸多胸外科醫師仍在探尋更適合于肺段切除手術的方法。

目前臨床上識別段間交界線的方法[24-25]有傳統膨脹萎陷法、改良膨脹萎陷法、靶段支氣管通氣、纖維支氣管鏡靶段支氣管注入染色劑、近紅外熒光成像聯合吲哚菁綠熒光法等。傳統膨脹萎陷法較改良膨脹萎陷法對段間平面識別的精確性差,目前已少有應用,靶段支氣管通氣技術多因術中氣道壓、潮氣量不易控制,導致氣體經肺泡間孔進入相毗鄰肺段,導致段間平面不精確,纖維支氣管鏡下靶段支氣管內注入染色劑存在一定程度的染色劑彌散導致段間平面顯示不精確,且需要熟練的氣管鏡操作技術。基于以上多種方法不足,改良膨脹萎陷法和吲哚菁綠熒光染色法逐漸成為臨床上愈發突顯優勢的兩種方法[26],已有多項研究[27-29]證實兩種方法均可以穩定、精準地呈現段間交界線,本研究從多方面綜合比較改良膨脹萎陷法與吲哚菁綠熒光法。

我們的Meta分析發現:吲哚菁綠熒光染色法的圍手術期并發癥發生率低于改良膨脹萎陷法,差異有統計學意義。在進一步的亞組分析中顯示采用吲哚菁綠熒光染色法,術后肺漏氣發生率低,在改良膨脹萎陷組中則有較高比例發生術后長時間漏氣,可能是由于段間交界線顯示不清晰,不能全程通過直線切割閉合器進行切除,術中需使用超聲刀等能量器械輔助操作,暴露段門、解剖段間靜脈的過程中切開更多肺段間組織,導致肺組織破損,引起術后長時間漏氣,對肺質量較差的患者更為嚴重,也可能由于吲哚菁綠熒光染色法形成的交界線更加符合段間隔或段間裂的解剖位置,切割后肺組織較為規整、肺殘面較小;在肺部感染、胸腔積液、房顫、咯血、肺不張等方面無明差異。吲哚菁綠熒光染色法的段間平面清晰顯示率高于改良膨脹萎陷法,對于伴有明顯肺氣腫的肺組織通氣血運欠佳、廣泛胸膜粘連的患者術中經分離粘連后肺表面廣泛滲血或水腫,改良膨脹萎陷法難以顯示精確段間交界線,吲哚菁綠熒光染色法通過近紅外熒光成像仍可以較高比例顯示出清晰的段間交界線。手術時間方面,吲哚菁綠熒光染色法較對照組明顯縮短,可能是由于吲哚菁綠能較快呈現段間交界線,吲哚菁綠熒光染色法段間平面顯現時間[30]為10~15 s,而改良膨脹萎陷法段間平面顯現時間為15~20 min,在術者手術經驗及技術能力相近的情況下,手術操作時間明顯縮短。王保明等[30]進一步發現相較于簡單肺段切除,吲哚菁綠熒光染色法在縮短復雜肺段切除手術時間方面更有優勢,吲哚菁綠熒光染色法較高的段間平面清晰顯示率降低了術中反復膨脹萎陷的可能,縮短了手術時間,提高了手術效率。術中應用吲哚菁綠熒光法的患者顯示出較短的術后住院時間,而術后住院時間多由術后恢復情況、并發癥發生率等多種因素決定,本研究中所得結果也得以佐證。雖然多項研究提示淋巴結清掃方面兩種方法間差異無統計學意義,但肺段切除術的淋巴結清掃范圍尚有爭議[31],系統性或區域性淋巴結清掃或采樣的選擇存在較強的主觀性,本研究未對其進行Meta分析。

吲哚菁綠熒光染色法存在一定劣勢,其原理為通過靜脈注射吲哚菁綠熒光染色液與血漿蛋白發出熒光被紅外成像系統捕獲顯影成像。該方法需熒光胸腔鏡設備輔助,成本相對較高,段間交界線的持續時間短,需術中快速完成交界線的標記,以避免超過交界線持續時間,再者部分患者會出現交界線顯示清晰度下降[15],可能與過度吸煙相關[32],術中出現藥物不良事件,存在一定危險性等。

本研究有一些局限性。首先,所納入文獻中部分研究為回顧性研究,RCT較少,尚需高質量、樣本量大的RCT。其次,所納入研究全部為國內研究,存在一定的發表性偏倚等缺陷。再者,多篇文獻缺乏對于研究指標的明確闡述及一致規定,缺乏對切緣寬度等重要腫瘤學指標的記錄,且目前缺乏對于兩種方法遠期生存指標的研究。

綜上所述,吲哚菁綠熒光法能以較高的幾率清晰、準確地呈現段間交界線,顯著縮短手術時間,降低術后并發癥發生率,縮短住院時間,因此近紅外熒光成像聯合吲哚菁綠熒光法是一種可行且有效的技術,能提高胸腔鏡肺段切除術的總體質量,符合加速康復外科的理念,值得推廣應用。然而吲哚菁綠熒光染色法的長期生存指標未明確,尚需高質量、大樣本、多中心的RCT研究進一步探索[33]。

利益沖突:無。

作者貢獻:張成龍負責論文設計、實施研究、數據分析、論文撰寫;王瑞堯、肖闊負責檢索文獻、數據整理及分析; 陳軍負責研究指導、論文審閱與修改。

肺癌是全球癌癥相關死亡的首要原因[1],其發病率呈逐年上升趨勢。目前,對于早期非小細胞肺癌的主流治療方式仍是手術切除,其中肺葉切除術及淋巴結清掃是治療肺癌的標準術式[2-3]。隨著低劑量螺旋CT(LDCT)的廣泛應用,肺部小結節檢出率有所提高[4],其中部分傾向癌前病變或早期肺癌的結節需要手術治療,肺葉切除術是否仍是唯一術式值得商榷。解剖性肺段切除術具有精準切除靶段、保留更多肺功能[5]的特點以及擁有與肺葉切除術相似的預后生存率[6-7]。因此解剖性肺段切除術獲得了越來越多的關注,但由于肺段復雜的解剖和解剖變異,如何安全有效地切除靶肺段對于胸外科醫生是一種挑戰。

胸腔鏡解剖性肺段切除術的核心技術之一為確認段間交界線[8],其決定手術的徹底性和安全性、是否符合腫瘤學原則,可能會導致手術安全切緣距離不夠、靶段殘留甚至病變殘留、中轉肺葉切除、非靶段肺組織切除過多等情況,引起肺漏氣、肺不張、肺部感染、咯血等并發癥出現,并伴隨術后住院時間延長、花費增多。本研究通過Meta分析吲哚菁綠熒光法與改良膨脹萎陷法在胸腔鏡肺段切除術應用的臨床研究文獻,比較兩種定位方法在胸腔鏡肺段切除術中的有效性及安全性,探索一種更適合肺段切除術、對患者康復及預后更加有利的定位方法。

1 資料與方法

1.1 納入和排除標準

1.1.1 納入標準

(1)主要干預措施為吲哚菁綠熒光法與改良膨脹萎陷法;(2)研究類型為隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT)或前瞻性、回顧性病例研究;(3)研究對象:肺結節直徑≤2 cm,年齡不限,胸腔鏡手術方式明確;(4)文獻資料重復情況下納入最新研究;(5)語種限定為中文或英文。

1.1.2 排除標準

(1)僅研究吲哚菁綠熒光染色法或改良膨脹萎陷法;(2)受試者為同一組人群;(3)文獻數據不完整或不可用,無法提取研究數據;(4)排除綜述、會議及個案報道等。

1.2 檢索策略

計算機檢索中國知網、萬方數據知識服務平臺、中國生物醫學文獻數據庫、Web of Science、Cochrane Library、EMbase、PubMed、Clinicaltrials.gov,并手工檢索通過引文追溯獲得的相關文獻。檢索時限為2000年1月1日—2023年5月1日。中文檢索詞包括肺段切除術、吲哚菁綠、膨脹萎陷法,英文檢索詞包括segmentectomy、indocyanine green、 inflation deflation。英文文獻檢索式:((("Indocyanine Green"[Mesh]) AND (segmentectomy[Title/Abstract])) AND ((((((((Green, Indocyanine) OR (Wofaverdin)) OR (Vophaverdin)) OR (Ujoveridin)) OR (Vofaverdin)) OR (Cardio-Green)) OR (Cardio Green)) OR (Cardiogreen))) AND (inflation deflation)。

1.3 文獻篩選與質量評價

初步檢索文獻后,利用EndNoteX9軟件對檢索到的文獻進行管理,并依次通過排除重復、略讀摘要及通讀全文,最終確定被納入的文獻。納入研究的基本特征應包括:第一作者姓名、發表年份、研究設計類型、樣本量、年齡、胸腔鏡手術類型、干預措施及輔助措施、結局指標等。研究指標應包括以下指標中的至少一個:術后并發癥發生率、術后住院時間、手術時間、段間交界線清晰顯示率、段間交界線顯示時間、段間交界線持續時間等。

使用紐卡斯爾-渥太華量表(Newcastle-Ottawa Scale,NOS)及改良Jadad量表對納入文獻進行質量評估。由兩位研究者嚴格按照納入和排除標準獨立進行文獻篩選、信息提取及質量評價,并交叉核對,如有意見不一,則經共同討論決定或交由第三人協助裁定。

1.4 統計學分析

使用Stata14MP、RevMan 5.4軟件來進行統計學分析,通過計算均數差(mean deviation,MD)對連續性變量進行統計合并和定量評價,同時計算出MD的95%可信區間(confidence interval,CI)。采用比值比(odds ratio,OR)對二分類變量進行統計合并和定量評價,同時計算OR(95%CI)。研究結果之間異質性采用RevMan 5.4軟件默認的Q檢驗方法計算 χ2值、I2值。若I2≤50%,P>0.1,則認為各研究之間異質性不顯著,采用固定效應模型分析數據;若I2>50%,P≤0.1,則認為各研究之間異質性顯著,采用隨機效應模型分析數據,P≤0.05認為差異有統計學意義,并通過Stata14MP進行Meta回歸及亞組分析對異質性來源進行分析,最后做漏斗圖并行Begg’s test和Egger’s test評估發表偏倚,P>0.05則認為無發表偏倚。

2 結果

2.1 納入研究基本信息

最終納入10篇文獻[9-18],其中6篇[9-10, 12-13, 15-16]回顧性研究,4篇[11, 14, 17-18]RCT。文獻篩選流程見圖1。文獻發表時間為2019—2022年,共1 156例患者,其中吲哚菁綠熒光法組540例,改良膨脹萎陷法組616例。納入研究基線數據差異無統計學意義,所納入文獻的基本特征見表1。

圖1

文獻篩選流程圖

圖1

文獻篩選流程圖

2.2 質量評價結果

10篇文獻均來源于國內學者的研究。6篇回顧性文獻[9-10, 12-13, 15-16]NOS評分均≥7顆星,為高質量研究;4篇RCT[11, 14, 17-18]的改良Jadad量表評分為2~3分,臨床開放研究需顧全倫理要求及患者知情權,難以達成改良Jadad量表的高質量標準;見表1。

2.3 Meta 分析結果

2.3.1 并發癥

共有9篇文獻[10-18]報道吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的術后并發癥發生情況,采用固定效應模型進行分析,結果顯示,吲哚菁綠熒光法的術后并發癥發生率低于改良膨脹萎陷法,且差異有統計學意義[OR=0.51,95%CI(0.36,0.71),P<

圖2

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法術后并發癥發生率比較的森林圖

圖2

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法術后并發癥發生率比較的森林圖

圖3

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法術后并發癥發生率亞組分析的森林圖

圖3

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法術后并發癥發生率亞組分析的森林圖

2.3.2 手術時間

本研究納入10篇文獻[9-18]均報道吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的手術時間對比,采用隨機效應模型進行分析,其結果顯示,吲哚菁綠熒光法組的手術時間短于改良膨脹萎陷法組,且差異有統計學意義[MD=?25.81,95%CI(?29.78,?21.84),P<

圖4

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法手術時間比較的森林圖

圖4

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法手術時間比較的森林圖

圖5

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法隨機對照試驗亞組手術時間比較的森林圖

圖5

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法隨機對照試驗亞組手術時間比較的森林圖

圖6

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的回顧性研究亞組手術時間的森林圖

圖6

吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的回顧性研究亞組手術時間的森林圖

2.3.3 術后住院時間

共有9篇文獻[10-18]報道吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的術后住院時間,采用隨機效應模型進行Meta分析,結果顯示兩組住院時間差異有統計學意義[MD=?0.98,95%CI(?1.57,?0.39),P=0.001],提示應用吲哚菁綠熒光法行胸腔鏡肺段切除患者術后住院時間縮短;見圖7。存在較強的異質性(I2=81%),以Stata14MP進行Meta回歸分析樣本量、研究類型、三維重建、胸腔鏡手術類型對異質性來源的影響,結果發現研究類型、三維重建共同構成異質性的主要來源(P<0.05),其他因素在本研究中不足以構成顯著異質性來源,尚需更多研究以明確;見表3。

圖7

吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的術后住院時間的森林圖

圖7

吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的術后住院時間的森林圖

2.3.4 段間交界線清晰顯示率

有2篇文獻[10, 15]報道吲哚菁綠熒光法和改良膨脹萎陷法的術中段間交界線清晰顯示率,采用固定效應模進行合并分析,結果顯示吲哚菁綠熒光法的段間交界線清晰顯示率高于改良膨脹萎陷法,差異有統計學意義[OR=5.79,95%CI(2.76,12.15),P<

圖8

吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的段間平面清晰顯示率的森林圖

圖8

吲哚菁綠熒光染色法和改良膨脹萎陷法的段間平面清晰顯示率的森林圖

2.4 敏感性分析及偏倚分析

依次對所測指標進行逐一排除單個文獻再進行合并分析,結果未發生改變,說明本研究結論穩定、可靠。對本研究中術后并發癥、術后住院時間及手術時間3項研究指標,應用Stata14MP繪制漏斗圖并進行Begg’s test和Egger’s test評價有無發表偏倚,發現術后并發癥、術后住院時間無明顯發表偏倚,手術時間的Begg’s test(P=0.210,圖9)和Egger’s test(P=0.029),提示有發表偏倚。

圖9

手術時間的漏斗圖

圖9

手術時間的漏斗圖

3 討論

日本臨床腫瘤小組JCOG0802研究[6]在2022年Lancet正式發表,其結果顯示肺段組和肺葉組的5年生存率分別為94.3%和91.1%,肺段切除術組較肺葉切除術組高。其他文獻[19-20]也表明肺段切除術與肺葉切除術的預后相似,解剖性肺段切除術可以作為早期肺癌(腫瘤直徑≤2 cm)的標準手術方式之一。解剖性肺段切除手術可以在達到腫瘤學要求的前提下,最大程度保留正常肺組織,減少肺功能損失,基于此類認識,如何做到更安全、更精確、更符合腫瘤學特征的肺段切除是目前正在面臨的一個問題。胸腔鏡解剖性肺段切除術,尤其是單孔胸腔鏡肺段切除術,需要精準識別段動、靜脈及段支氣管解剖結構,并有足夠的經驗能對變異血管、支氣管進行正確處理,同時也需要克服段間平面識別困難的問題。隨著技術進步,三維 CT 支氣管血管成像(3D-CTBA)的應用逐漸展開,具象化的空間感對于術中病變靶段的確認、靶段血管支氣管的分離提供極大幫助,降低了術中肺組織、血管等結構的額外損傷[21-22],尤其是對年輕醫師,能提高手術效率、減少術中出血量[23],但對于段間交界線的識別,僅僅三維重建的預測是不足的,諸多胸外科醫師仍在探尋更適合于肺段切除手術的方法。

目前臨床上識別段間交界線的方法[24-25]有傳統膨脹萎陷法、改良膨脹萎陷法、靶段支氣管通氣、纖維支氣管鏡靶段支氣管注入染色劑、近紅外熒光成像聯合吲哚菁綠熒光法等。傳統膨脹萎陷法較改良膨脹萎陷法對段間平面識別的精確性差,目前已少有應用,靶段支氣管通氣技術多因術中氣道壓、潮氣量不易控制,導致氣體經肺泡間孔進入相毗鄰肺段,導致段間平面不精確,纖維支氣管鏡下靶段支氣管內注入染色劑存在一定程度的染色劑彌散導致段間平面顯示不精確,且需要熟練的氣管鏡操作技術。基于以上多種方法不足,改良膨脹萎陷法和吲哚菁綠熒光染色法逐漸成為臨床上愈發突顯優勢的兩種方法[26],已有多項研究[27-29]證實兩種方法均可以穩定、精準地呈現段間交界線,本研究從多方面綜合比較改良膨脹萎陷法與吲哚菁綠熒光法。

我們的Meta分析發現:吲哚菁綠熒光染色法的圍手術期并發癥發生率低于改良膨脹萎陷法,差異有統計學意義。在進一步的亞組分析中顯示采用吲哚菁綠熒光染色法,術后肺漏氣發生率低,在改良膨脹萎陷組中則有較高比例發生術后長時間漏氣,可能是由于段間交界線顯示不清晰,不能全程通過直線切割閉合器進行切除,術中需使用超聲刀等能量器械輔助操作,暴露段門、解剖段間靜脈的過程中切開更多肺段間組織,導致肺組織破損,引起術后長時間漏氣,對肺質量較差的患者更為嚴重,也可能由于吲哚菁綠熒光染色法形成的交界線更加符合段間隔或段間裂的解剖位置,切割后肺組織較為規整、肺殘面較小;在肺部感染、胸腔積液、房顫、咯血、肺不張等方面無明差異。吲哚菁綠熒光染色法的段間平面清晰顯示率高于改良膨脹萎陷法,對于伴有明顯肺氣腫的肺組織通氣血運欠佳、廣泛胸膜粘連的患者術中經分離粘連后肺表面廣泛滲血或水腫,改良膨脹萎陷法難以顯示精確段間交界線,吲哚菁綠熒光染色法通過近紅外熒光成像仍可以較高比例顯示出清晰的段間交界線。手術時間方面,吲哚菁綠熒光染色法較對照組明顯縮短,可能是由于吲哚菁綠能較快呈現段間交界線,吲哚菁綠熒光染色法段間平面顯現時間[30]為10~15 s,而改良膨脹萎陷法段間平面顯現時間為15~20 min,在術者手術經驗及技術能力相近的情況下,手術操作時間明顯縮短。王保明等[30]進一步發現相較于簡單肺段切除,吲哚菁綠熒光染色法在縮短復雜肺段切除手術時間方面更有優勢,吲哚菁綠熒光染色法較高的段間平面清晰顯示率降低了術中反復膨脹萎陷的可能,縮短了手術時間,提高了手術效率。術中應用吲哚菁綠熒光法的患者顯示出較短的術后住院時間,而術后住院時間多由術后恢復情況、并發癥發生率等多種因素決定,本研究中所得結果也得以佐證。雖然多項研究提示淋巴結清掃方面兩種方法間差異無統計學意義,但肺段切除術的淋巴結清掃范圍尚有爭議[31],系統性或區域性淋巴結清掃或采樣的選擇存在較強的主觀性,本研究未對其進行Meta分析。

吲哚菁綠熒光染色法存在一定劣勢,其原理為通過靜脈注射吲哚菁綠熒光染色液與血漿蛋白發出熒光被紅外成像系統捕獲顯影成像。該方法需熒光胸腔鏡設備輔助,成本相對較高,段間交界線的持續時間短,需術中快速完成交界線的標記,以避免超過交界線持續時間,再者部分患者會出現交界線顯示清晰度下降[15],可能與過度吸煙相關[32],術中出現藥物不良事件,存在一定危險性等。

本研究有一些局限性。首先,所納入文獻中部分研究為回顧性研究,RCT較少,尚需高質量、樣本量大的RCT。其次,所納入研究全部為國內研究,存在一定的發表性偏倚等缺陷。再者,多篇文獻缺乏對于研究指標的明確闡述及一致規定,缺乏對切緣寬度等重要腫瘤學指標的記錄,且目前缺乏對于兩種方法遠期生存指標的研究。

綜上所述,吲哚菁綠熒光法能以較高的幾率清晰、準確地呈現段間交界線,顯著縮短手術時間,降低術后并發癥發生率,縮短住院時間,因此近紅外熒光成像聯合吲哚菁綠熒光法是一種可行且有效的技術,能提高胸腔鏡肺段切除術的總體質量,符合加速康復外科的理念,值得推廣應用。然而吲哚菁綠熒光染色法的長期生存指標未明確,尚需高質量、大樣本、多中心的RCT研究進一步探索[33]。

利益沖突:無。

作者貢獻:張成龍負責論文設計、實施研究、數據分析、論文撰寫;王瑞堯、肖闊負責檢索文獻、數據整理及分析; 陳軍負責研究指導、論文審閱與修改。