引用本文: 劉洪艷, 賀必輝, 金晶, 宋來春, 方極輝, 周翔, 陳艷, 陶涼. “襯裙Commando”術用于二次瓣膜置換術近中期療效的回顧性隊列研究. 中國胸心血管外科臨床雜志, 2024, 31(6): 860-866. doi: 10.7507/1007-4848.202312019 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國胸心血管外科臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

研究[1]顯示,主動脈瓣置換術后10年出現人工瓣膜-患者不匹配(prosthesis-patient mismatch,PPM)的概率可高達65%,其中重度PPM的發生率高達11%。中重度PPM會極大增加心力衰竭再入院率,并降低遠期生存率。對于小主動脈根部患者,隨著手術技術進步,Nicks、Manougnian、Konno、Y-incision等根部擴大方法的使用,主動脈瓣置換術后PPM發生率有所下降,但仍然高達6.2%。如何處理雙瓣術后需要再次手術的患者是心外科醫師面臨的挑戰,主要原因有以下幾點[2-5]:(1)由于血管翳的原因,切除原有人工瓣后理論狀態下只能置換較前更小的瓣膜,無法置換更大的瓣膜,遠期出現PPM風險高;(2)心室部位廣泛的心包粘連,導致心臟在胸腔內呈固定狀態,尤其置換二尖瓣時,顯露差,導致瓣膜置入困難;(3)若單純行主動脈根部擴大,二尖瓣瓣環未擴大,術后或因瓣膜角度問題導致血流動力學不佳,且存在阻擋左室流出道風險;(4)廣泛分離心包后創面大、出血多或者因瓣環組織切除過多,縫合后根部出血等都增加患者死亡風險。基于以上難題,本中心采用“襯裙Commando”技術并取得良好療效。本回顧性研究初步證實了該技術在再次瓣膜手術中應用的安全性,并進一步分析其術后血流動力學、并發癥發生率及近中期臨床效果。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究為回顧性隊列研究。患者納入標準:(1)評估需再次行雙瓣置換術的患者;(2)瓣膜功能良好,超聲提示主動脈瓣跨瓣壓差>35 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),符合重度PPM表現,且伴有明顯臨床癥狀,如活動耐力下降、胸悶、憋氣等,常規藥物治療不能緩解。排除標準:(1)急性心力衰竭;(2)嚴重感染性心內膜炎;(3)其他引起瓣膜功能不良的情況。納入2019—2022年在武漢亞洲心臟病醫院采用“襯裙Commando”術行再次雙瓣置換患者,收集其年齡、身高、體重、第一次手術時間、手術類型、置換瓣膜種類、瓣膜型號、術前術后超聲、預后轉歸等臨床資料。

再次手術指征:(1)人造瓣膜結構衰敗,生物瓣出現退行性變或鈣化;機械瓣出現瓣片磨損、變形或脫落,導致卡瓣使瓣膜不能出現同時開啟或關閉;(2)人造瓣膜外源性功能障礙,如瓣膜縫線線結過長或殘留腱索卡在瓣葉之間,影響瓣葉啟閉;(3)人造瓣膜心內膜炎或血栓形成,造成全身血栓栓塞;(4)人工瓣膜瓣周漏,出現重度反流且難以修復;(5)嚴重的PPM現象,瓣葉結構啟閉良好,出現高跨瓣壓差,主動脈瓣跨瓣壓差>40 mm Hg,且伴有明顯臨床癥狀,如活動耐力下降、胸悶、憋氣等,常規藥物治療不能緩解[6]。

1.2 人工瓣膜-患者不匹配定義標準

以人工瓣膜有效瓣口面積指數(effective orifice area index,EOAI)作為評價標準;分類見表1。

1.3 手術方法

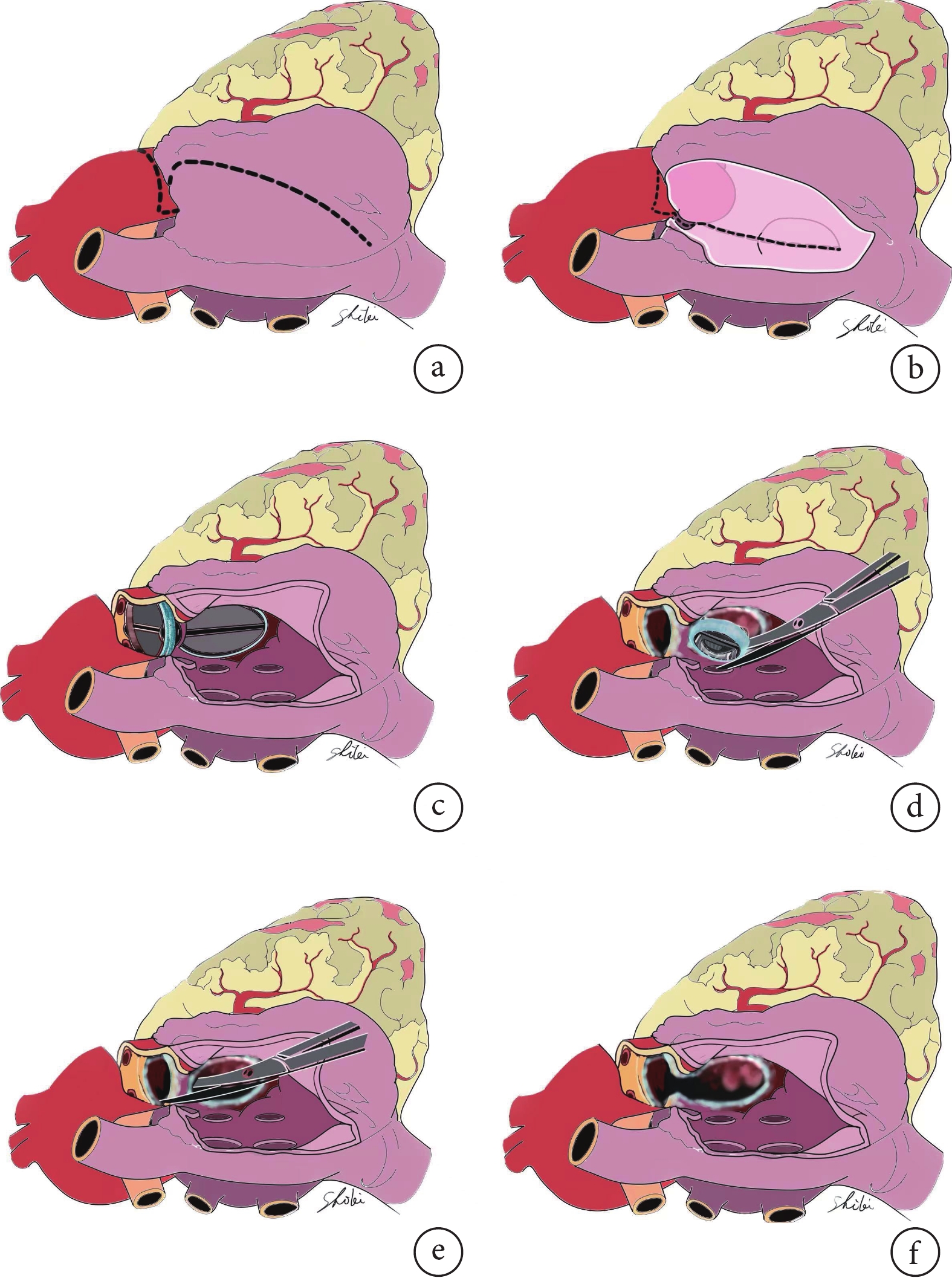

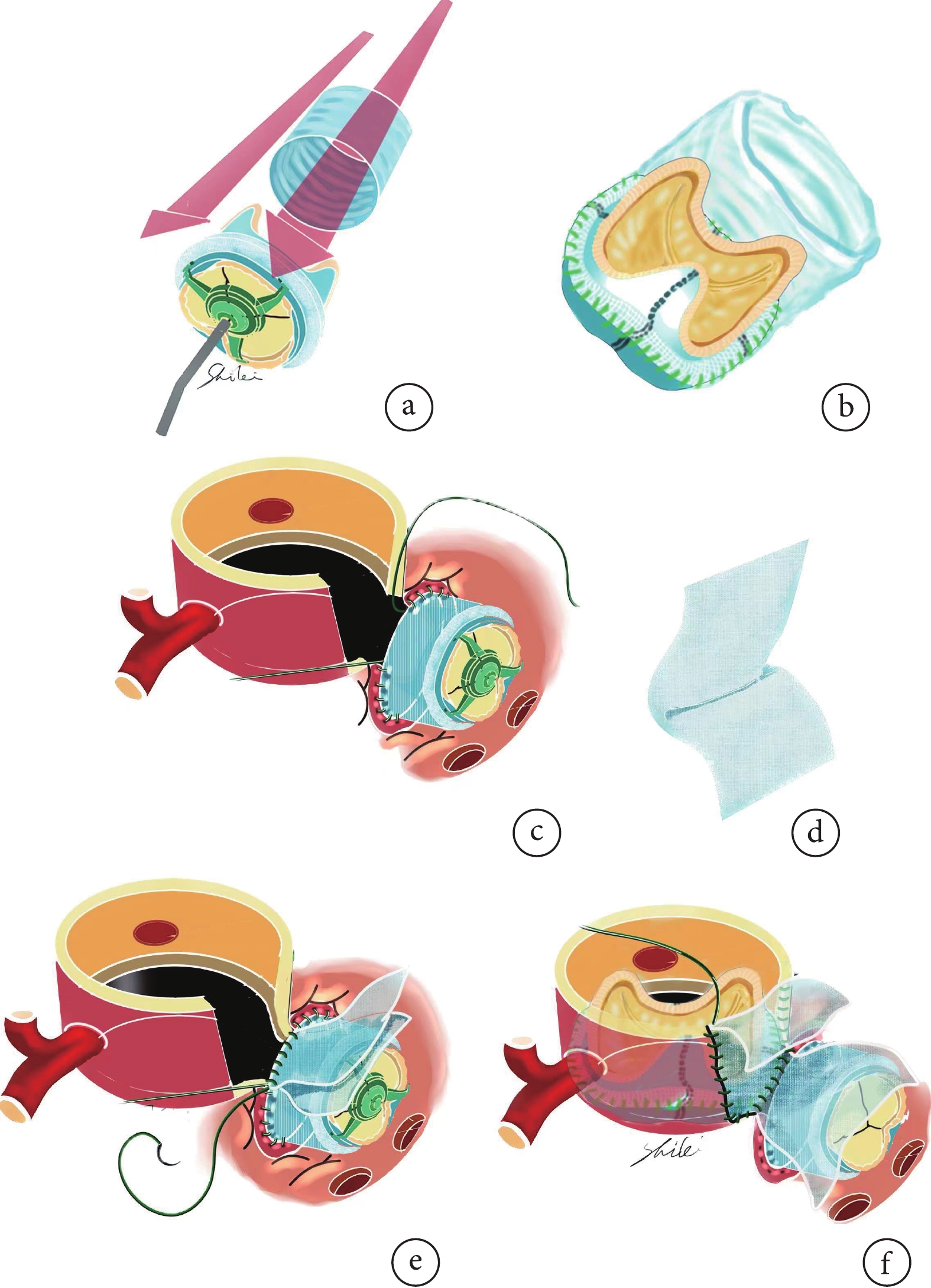

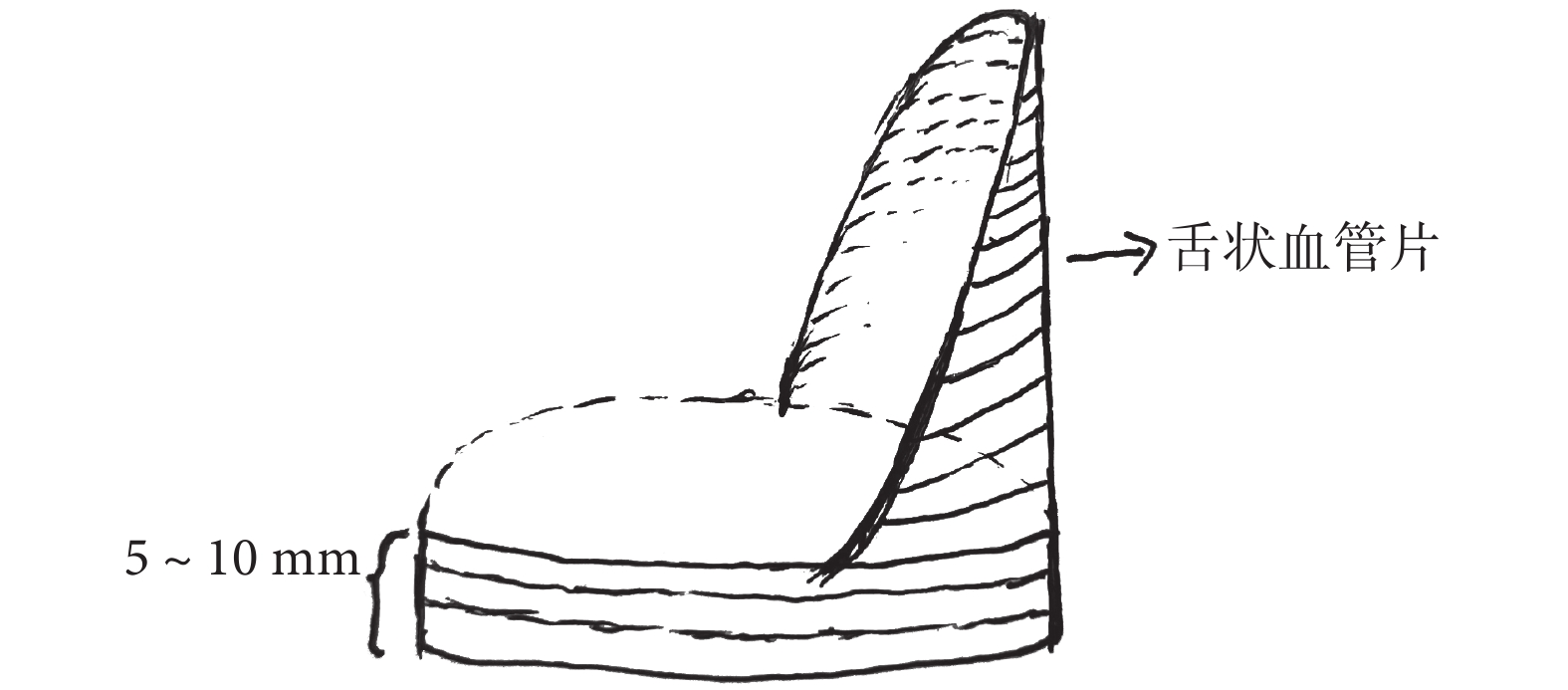

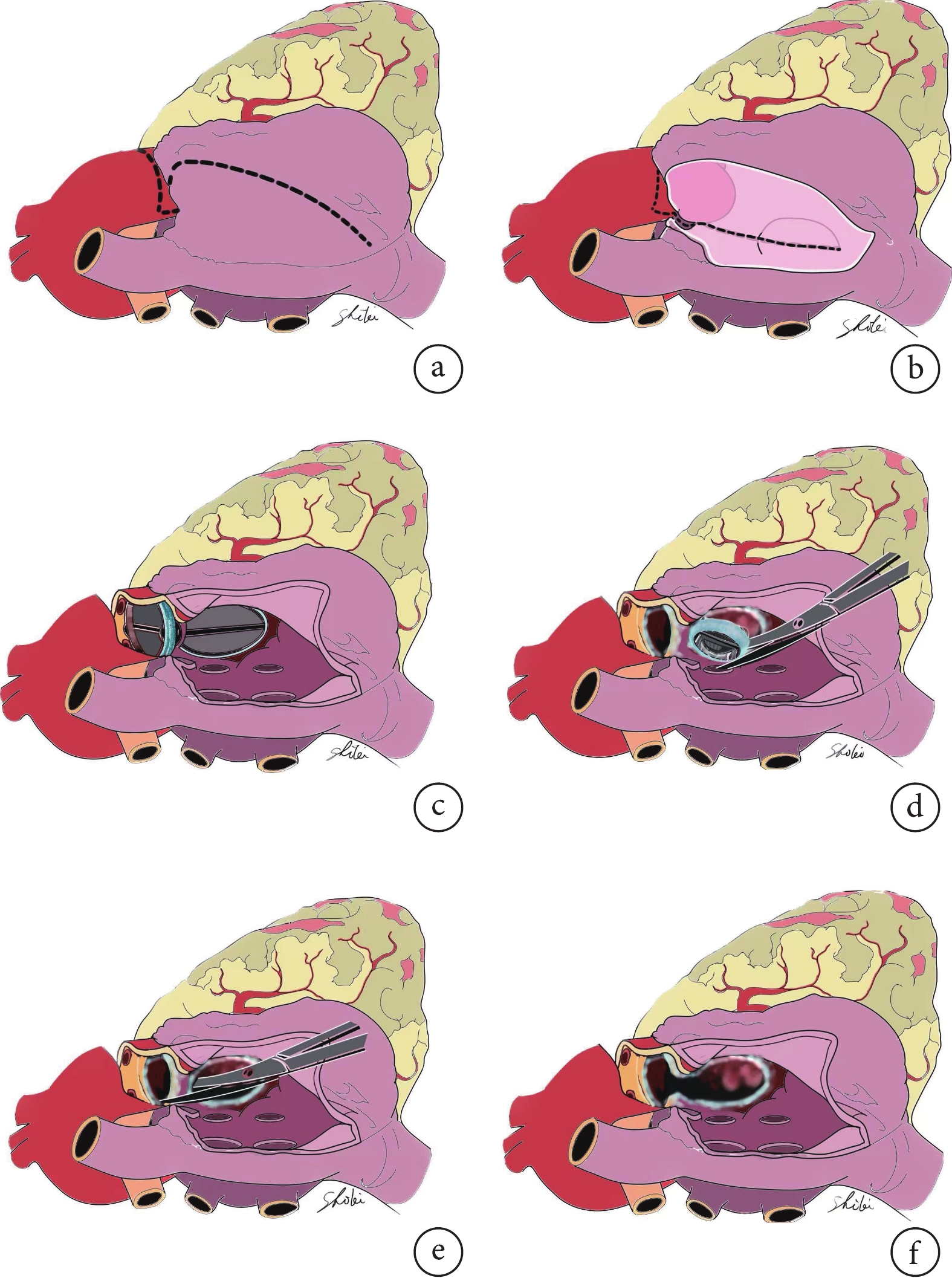

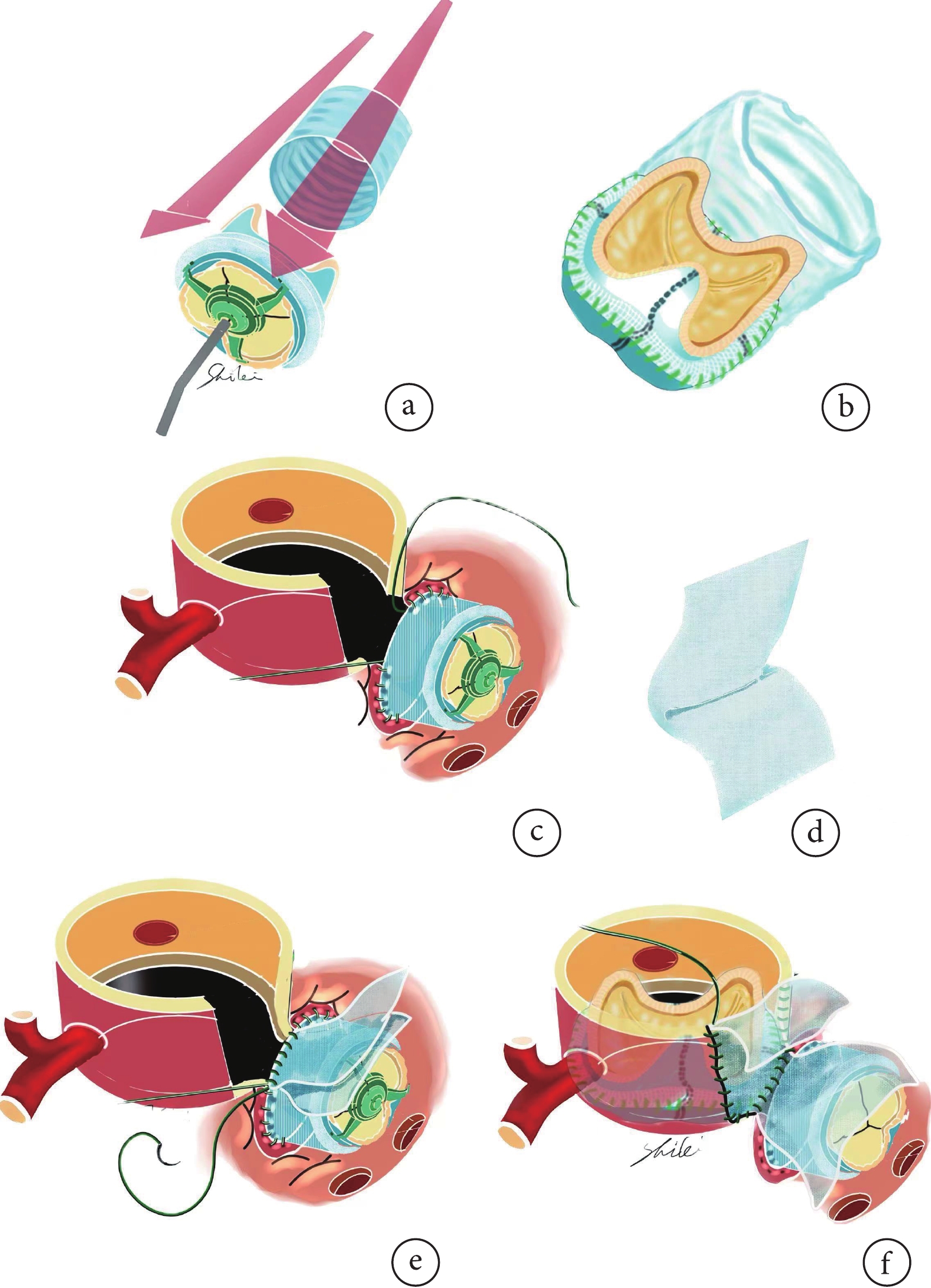

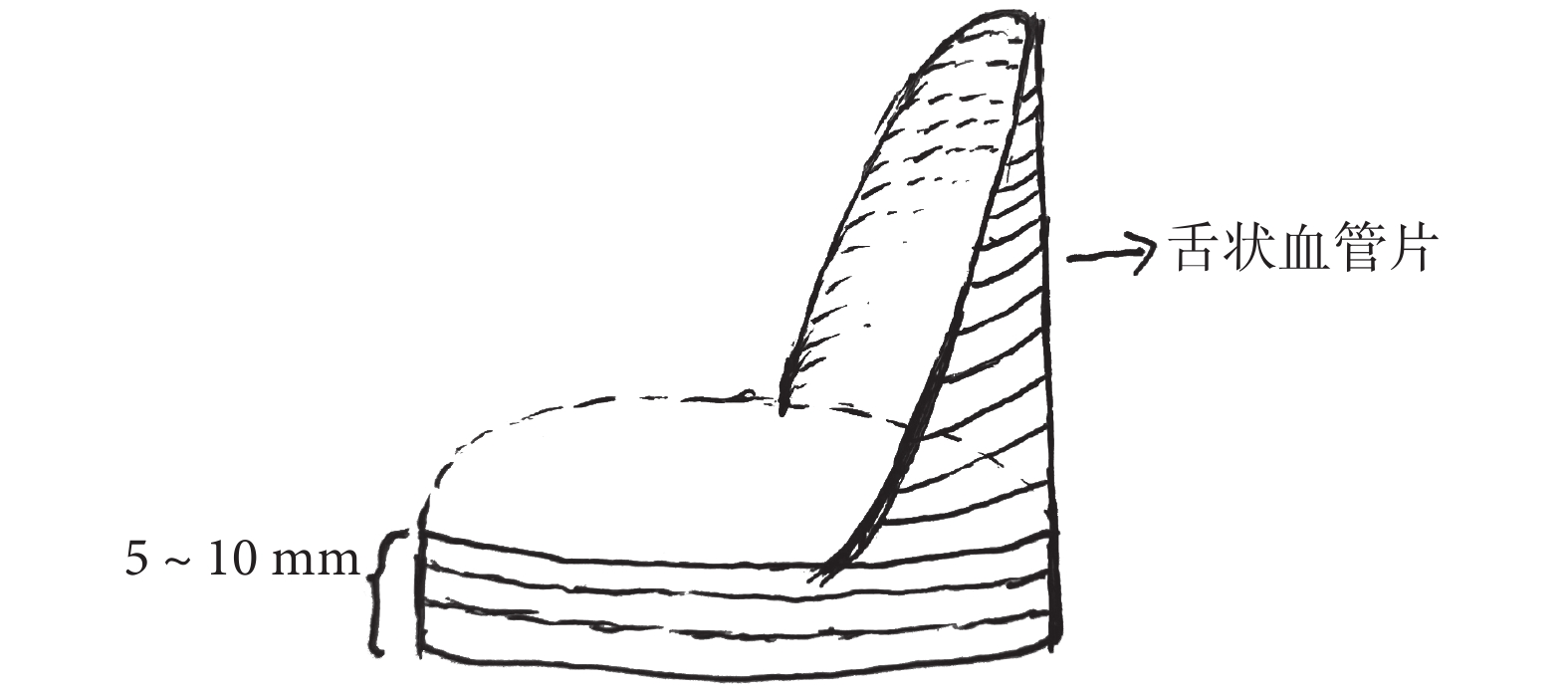

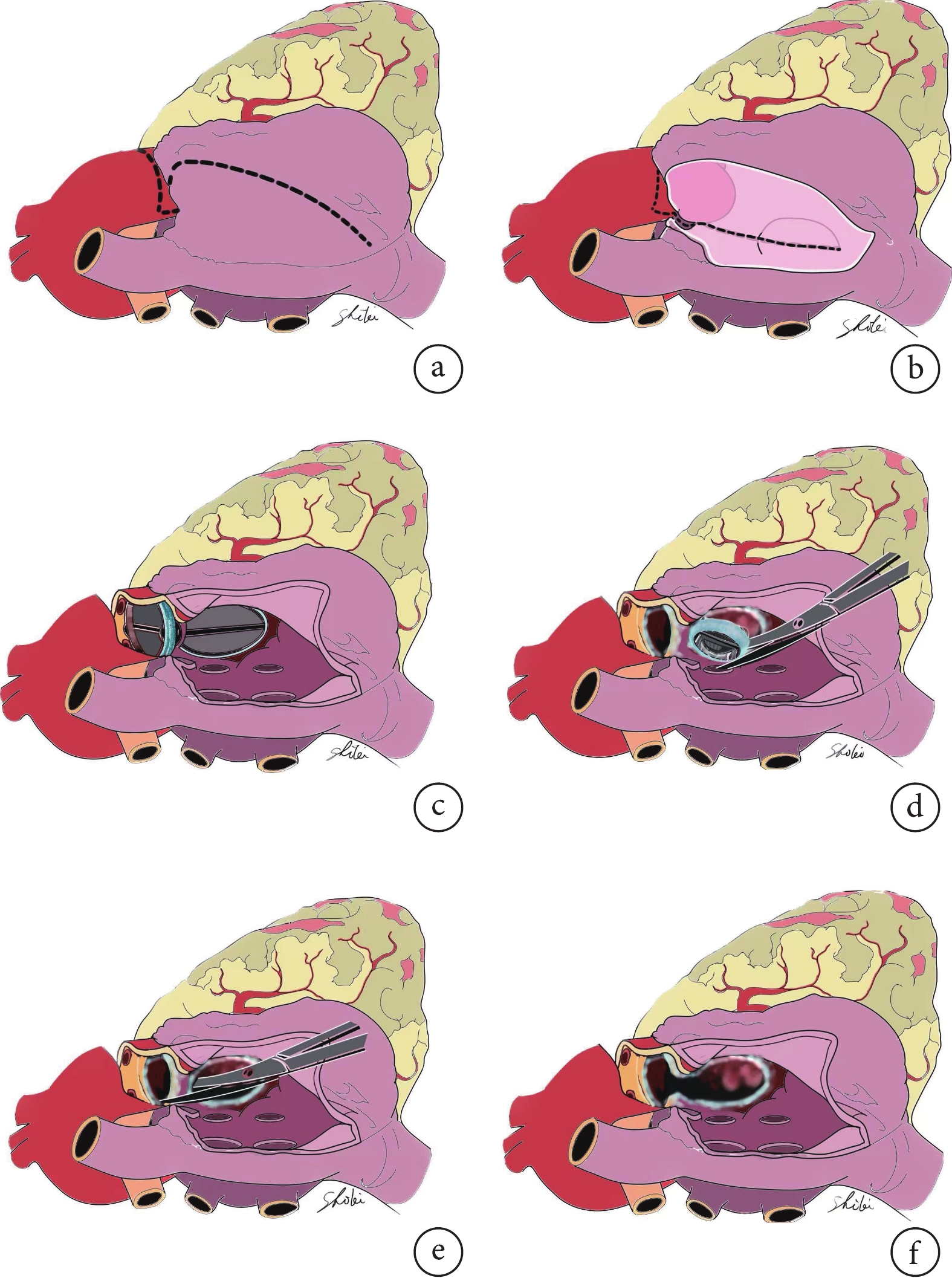

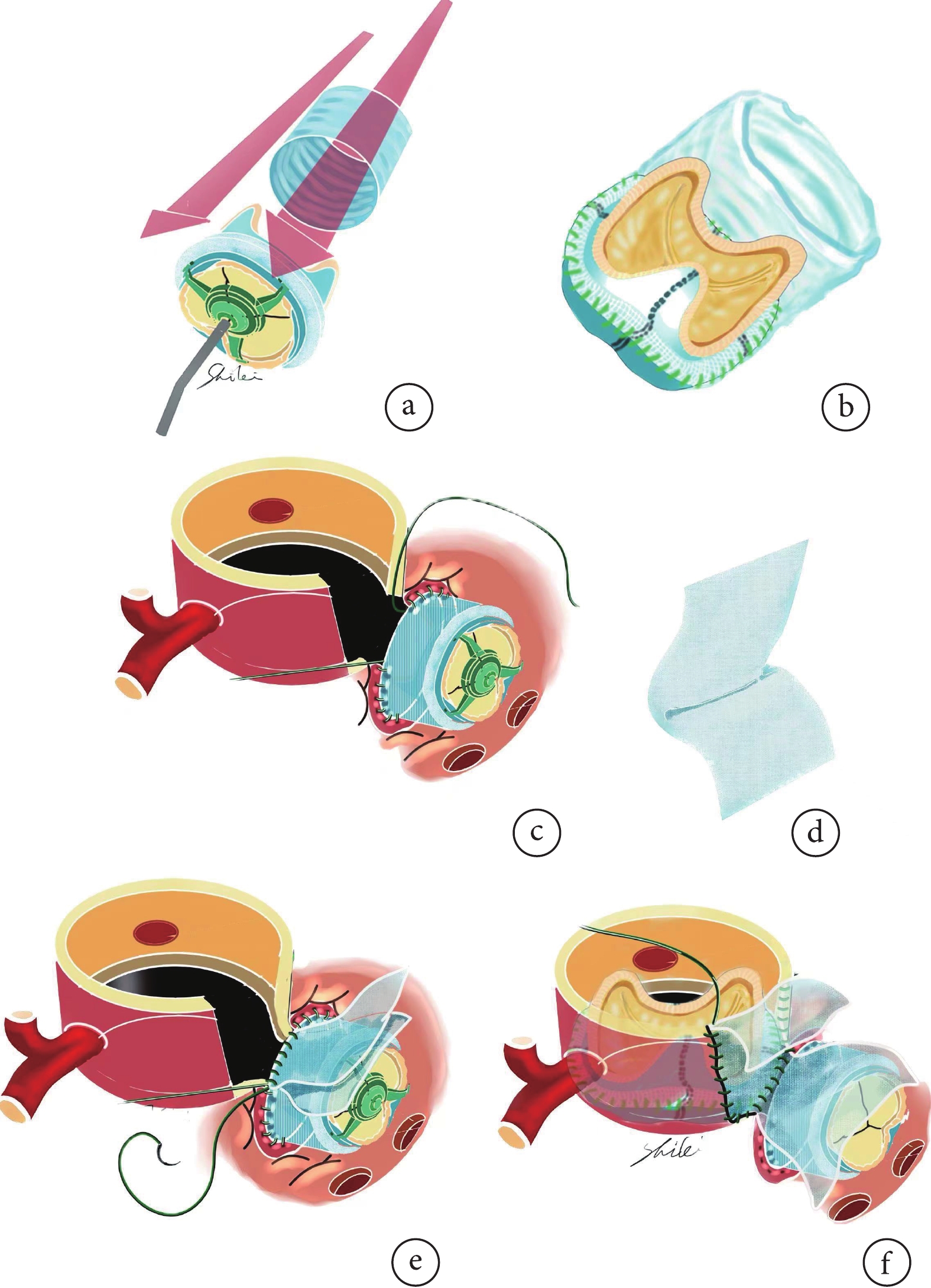

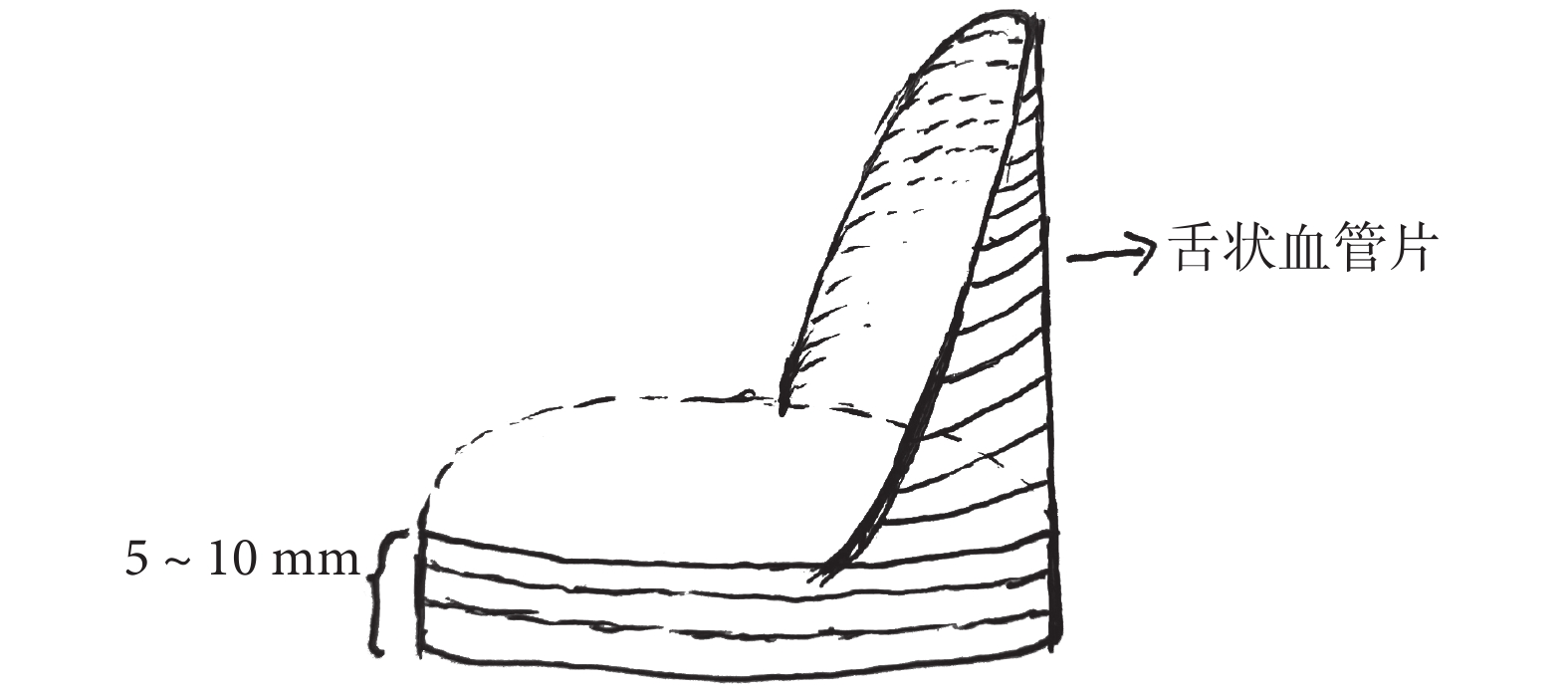

正中開胸,股動靜脈或升主動脈插管建立體外循環。僅需游離主動脈根部及右房表面心包,右上肺靜脈放置左心引流管。經左房頂至右房前壁作雙房聯合切口,切開主動脈壁向下,沿無冠竇中點向下延伸,切口與雙房切口相連,切除原人工二尖瓣及主動脈瓣,剔除瓣下血管翳(圖1)。將人工血管修剪合適的長度,5~10 mm左右,與二尖瓣瓣環縫合固定,形成“襯裙”二尖瓣,行二尖瓣置換,用牛心包補片修補左房頂、主動脈根部擴大切口,重建二尖瓣、主動脈瓣環,二尖瓣瓣環上緣縫合于牛心包補片上。以3針2/0 Prolene線連續縫合主動脈瓣于擴大的主動脈瓣環上(圖2),心包補片修補房間隔或直接縫合,關閉右房后,繼續輔助至脫離體外循環,常規關胸。后期在原有基礎上進行改良,不再用心包片修補左房頂和主動脈瓣環及二尖瓣瓣環重建,而改用舌狀人工血管片(圖3),舌狀人工血管部分行主動脈瓣及二尖瓣瓣環重建,將左房頂、原有主動脈壁和人工血管縫合進行關閉,減少出血風險、縮短手術時間、節省費用。

圖1

切口選擇及顯露

圖1

切口選擇及顯露

a:主動脈及右房切口;b:切開左房頂及房間隔;c:原人工瓣;d:切除原人工瓣;e:切開主動脈幕下簾及二尖瓣環;f:完全顯露主動脈瓣環及二尖瓣環

圖2

“襯裙”二尖瓣制作及縫合方法

圖2

“襯裙”二尖瓣制作及縫合方法

a:人工血管與人工瓣縫合;b:帶有“襯裙”的瓣膜;c:“襯裙 ”二尖瓣置換; d:牛心包片;e:心包片重建二尖瓣瓣環及主動脈瓣瓣環;f:心包片重建主動脈壁

圖3

舌狀血管片

圖3

舌狀血管片

1.4 統計學分析

采用SPSS 26.0進行統計學分析,符合正態分布的計量資料采用均數±標準差( ±s)描述,不符合正態分布的計量資料采用中位數(范圍)表示;計數資料采用頻數和百分比描述。采用Kaplan-Meier 進行生存率分析。檢驗水準α=0.05。

±s)描述,不符合正態分布的計量資料采用中位數(范圍)表示;計數資料采用頻數和百分比描述。采用Kaplan-Meier 進行生存率分析。檢驗水準α=0.05。

1.5 倫理審查

此研究通過武漢亞洲心臟病醫院醫學倫理委員會批準(2024-B010)。

2 結果

2.1 術前臨床資料

共納入49例患者,其中女44例、男5例,平均年齡(53.10±12.00)歲,距離第一次手術平均時間為(13.10±5.90)年,雙瓣置換術后患者41例,其中39例為雙機械瓣,2例為生物瓣,主動脈瓣多為St.Jude regent 19 mm或St.Jude regent 21 mm,分別占30.61%和34.69%。二尖瓣多為St.Jude 25 mm 機械瓣,占65.31%。術前合并心房顫動(房顫)患者比例高達40.82%(表2)。

]

]

術前超聲提示左心室射血分數(left ventricular ejection fraction,LVEF)為53.56%±6.30%,左房大小為(5.24±1.29)cm,左室大小(4.80±0.46)cm,主動脈瓣峰值流速(4.39±0.70)m/s,跨瓣壓差(76.26±25.44)mm Hg,二尖瓣峰值流速(2.10±0.50)m/s,跨瓣壓差(18.00±9.63)mm Hg,合并三尖瓣中度及以上反流患者19例(表3)。

]

]

2.2 臨床早期結果

所有患者均采用正中開胸的方式進行,平均手術時間(404.70±64.17)min,體外循環時間(241.93±65.65)min,主動脈阻斷時間(154.00±45.40)min。術前合并三尖瓣反流患者同期行三尖瓣修復或三尖瓣置換。對于合并房顫患者,術前評估左房大小及患者年齡,抗凝需求等綜合因素,由于二次手術患者游離困難,廣泛游離心包可能增加出血、心臟破裂等風險。本研究中患者多采用單極筆行射頻消融術,共8例同期行單極筆Maze術,術后3例轉復為竇性或房性心律。35例患者選擇機械瓣,14例選擇生物瓣。置入主動脈瓣平均大小(23.90±1.40)mm,二尖瓣平均大小為(28.20±1.20)mm(表4)。

]

]

2.3 主要結局

所有患者均成功行“襯裙Commando”術治療,住院期間死亡1例,患者為73歲女性患者,20年前因風濕性二尖瓣狹窄行二尖瓣置換術,置入25 mm機械瓣,術后為持續性房顫心律,術前超聲提示右房及左房擴大,分別為7.6 cm和6.6 cm,主動脈瓣峰值流速4.2 m/s,峰值壓差69 mm Hg,二尖瓣峰值流速3 m/s,跨瓣壓差估測為36 mm Hg,入院紐約心臟協會心功能分級為Ⅳ級。調整心功能后行手術治療,術中置入23 mm主動脈瓣及29 mm二尖瓣,術后因嚴重肺部感染,呼吸功能衰竭合并多器官功能衰竭而死亡。其余患者均恢復良好,平均住ICU時間(3.00±1.10)d,住院時間(15.00±1.60)d(表5)。

/中位數(范圍)]

/中位數(范圍)]

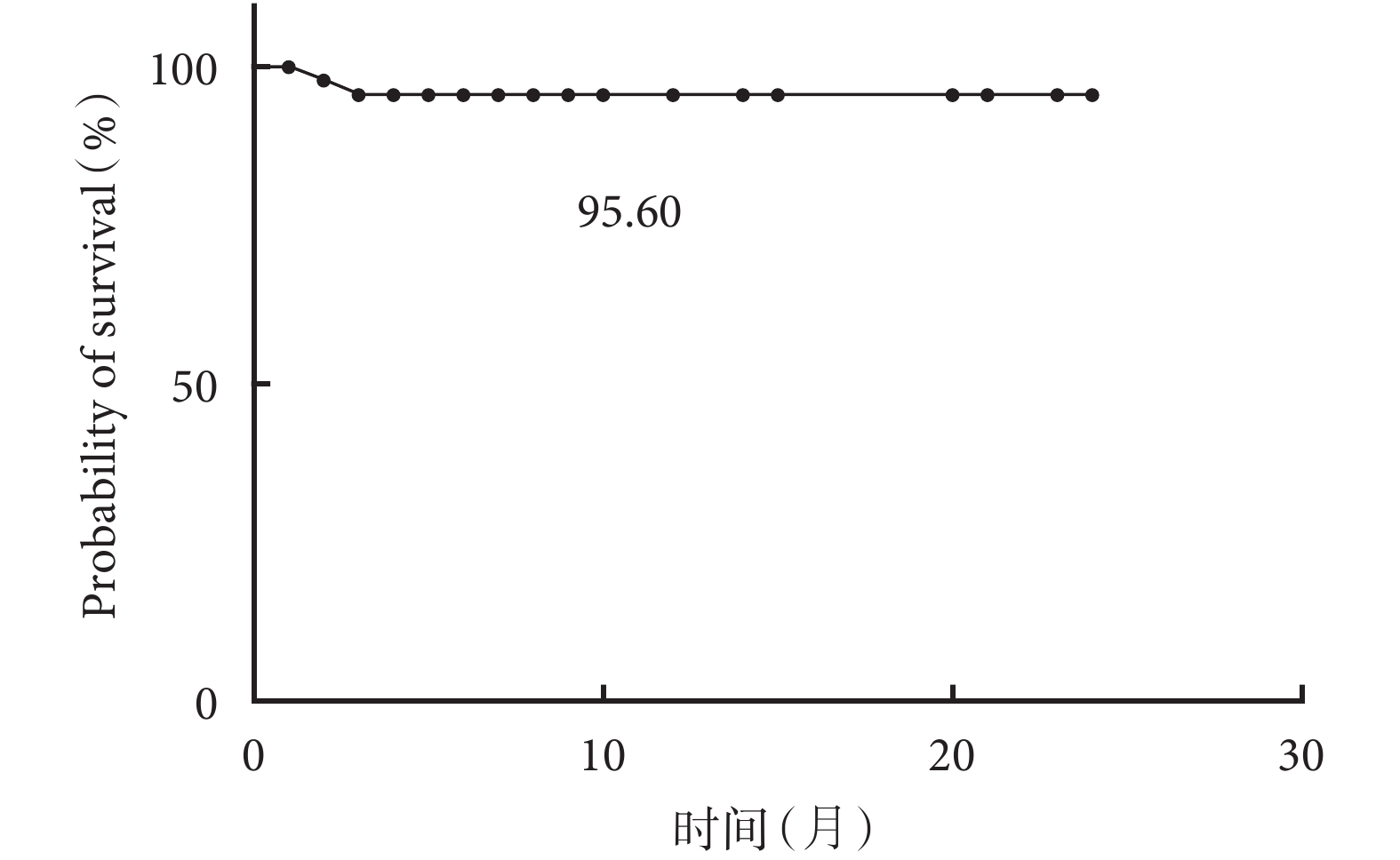

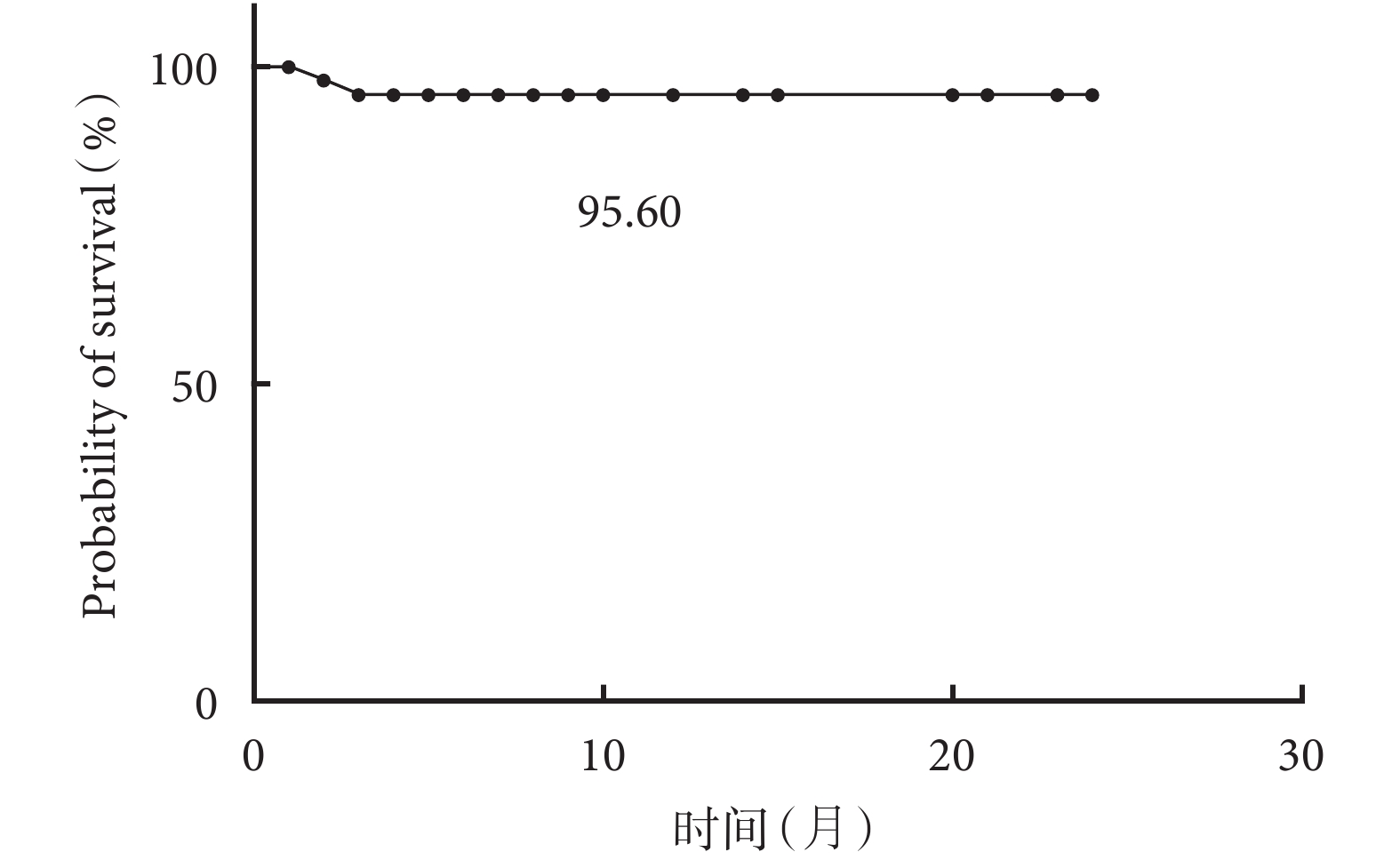

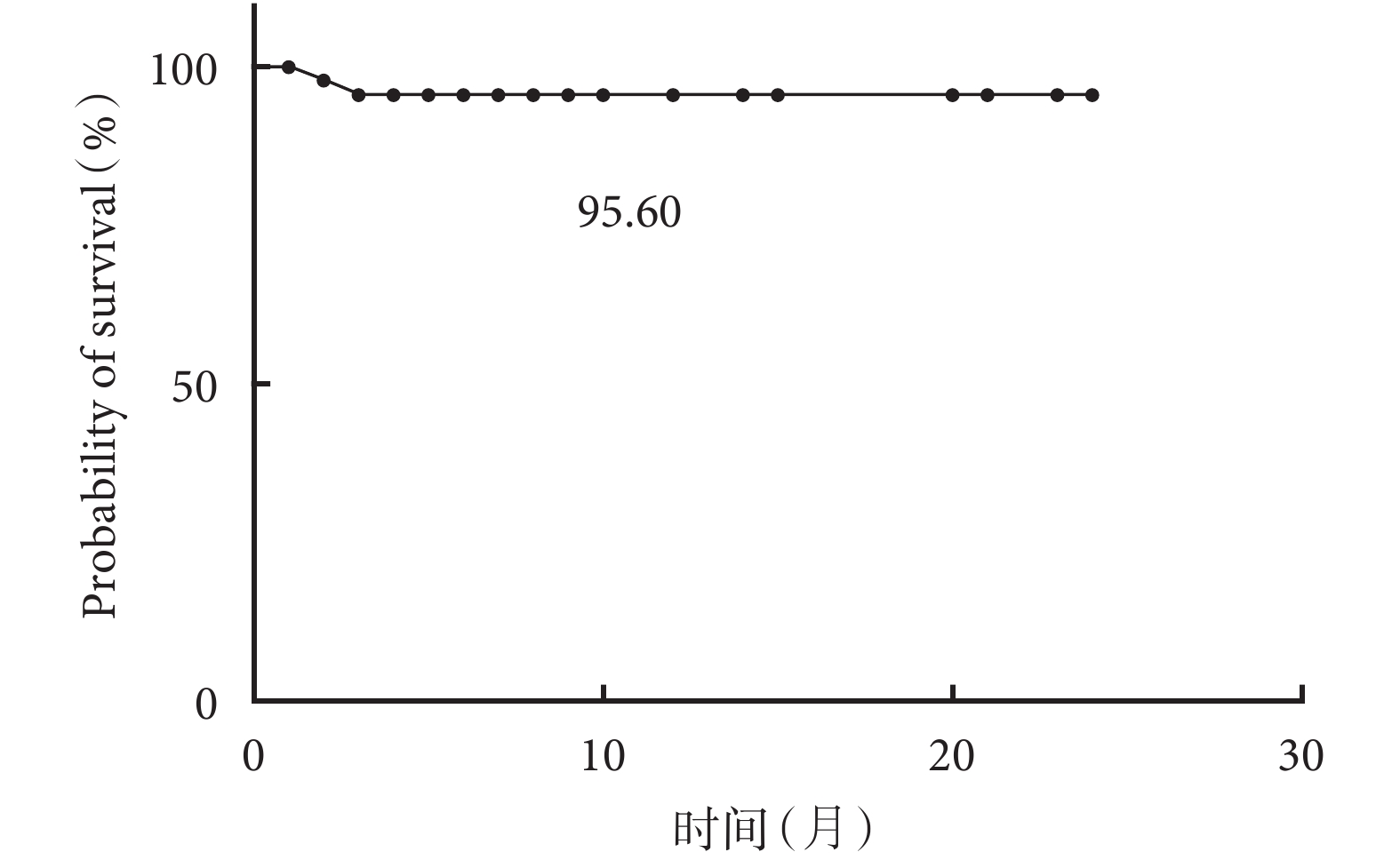

2.4 次要結局

分別于出院及術后6個月行超聲評估。出院時平均LVEF 52.63%±4.35%,主動脈瓣峰值流速(2.06±0.38)m/s,峰值壓差(17.54±6.32)mm Hg,術后6個月評估主動脈瓣流速(2.02±0.37)m/s,峰值壓差(20.16±5.76)mm Hg,LVEF 53.72%±5.00%。中位隨訪時間 8.00(1.00~24.00)個月。隨訪期內死亡1例,死亡原因為大面積腦卒中及惡性心律失常。2例患者行永久起搏器置入術,腦卒中患者1例,新發房顫2例,未發現其他嚴重并發癥。隨訪期內存活率達95.60%(表5、圖4)。

圖4

49例患者的Kaplan-Meier生存曲線

圖4

49例患者的Kaplan-Meier生存曲線

3 討論

PPM概念最初由 Rahimtoola在1978年提出[7],隨后采用EOAI進行嚴重程度分級。臨床研究[8]發現,中度以上PPM在主動脈瓣置換術后的發生率高達20%~70%,二尖瓣為30%~70%,二尖瓣和主動脈瓣同時存在PPM的發生率為2%~10%。PPM可表現為瓣膜流速增快,壓差增加或左室肥厚,心功能下降,二尖瓣PPM可出現嚴重肺動脈高壓,三尖瓣反流,引起患者活動耐力下降,使慢性心力衰竭及再住院率明顯增加。重度PPM患者跨瓣壓差增加且合并臨床癥狀需考慮再次行手術治療。本研究納入患者多為雙瓣置換術后(83.67%),術前超聲提示,主動脈瓣跨瓣壓差為(76.26±25.44)mm Hg,合并中度及以上三尖瓣反流患者19例(38.78%),合并房顫20例(40.82%),臨床心功能均為Ⅲ~Ⅳ級,符合再次手術干預指征。

本研究中患者平均年齡為(53.10±12.00)歲,89.80%為女性,距離第一次手術平均時間為(13.10±5.90)年,最短3年。置換瓣膜直徑主動脈瓣≤21 mm,二尖瓣<27 mm,82.9%為25 mm。再次手術時,理想狀態下應該置換比第一次更大的瓣膜,以預防遠期出現重度PPM可能。由于患者第一次置換瓣膜偏小,瓣下血管翳形成,切除人工瓣及瓣下組織時,會不同程度損傷原有瓣環,使原位瓣膜置換時支撐力薄弱,術后血流動力學不佳。再者,組織粘連、顯露差、出血等問題也增加了手術難度和風險。Commando手術被證明可用于感染性心內膜炎、瓣周膿腫、瓣環過小需擴大瓣環、二次手術患者,是目前報道行雙瓣環擴大應用最多的術式,但其圍術期死亡風險較高。據研究[9-10]報道,Commando手術死亡率約為 13.2%~24%,1 年、10 年生存率分別為 81.8%和51.1%。在2項研究中,納入患者的70%為再次手術。對于感染性心內膜炎或瓣周膿腫行Commando手術目前多以病例報道為主[11-12],國內鮮有報道。其根本原因在于,手術過程復雜,學習曲線長,且術后感染、出血等并發癥發生率較高。盡管Commando存在高死亡風險,但是對于需要二次手術、感染性心內膜炎、瓣周膿腫患者,不行手術死亡率可能更高。因此在Commando手術的基礎上,我們進行了創新和改良,并采用“襯裙”二尖瓣置換,使二尖瓣遠離左室流出道,術后血流動力學穩定,圍術期死亡率明顯低于Commando手術,術后2年生存率可達95.60%。

“襯裙Commando”與Commando手術的根本不同在于,“襯裙Commando”環擴大重建了主動脈瓣與二尖瓣幕簾,可以根據主動脈瓣與二尖瓣之間補片的大小調整兩個瓣膜之間的角度,解決了Commando手術中瓣膜成角的問題,主動脈瓣及二尖瓣的角度可以很好地被設計,避免二尖瓣置于主動脈瓣下,影響主動脈瓣開合和阻擋左室流出道[13],使其更接近生理性主動脈瓣與二尖瓣的角度,術后具有更好的血流動力學,早期臨床結果良好[14]。此外,“襯裙Commando”術后期采用舌狀血管片簡化了手術步驟,對于左房擴大患者,無需補片可將左房頂直接關閉,從而避免主動脈根部出血。本研究中無患者因出血行二次開胸手術,平均住ICU時間及住院時間較普通患者無明顯延長。

“襯裙”技術最早用于兒童行二尖瓣置換,并取得良好療效[15],也被報道用于再次行二尖瓣置換的兒童患者[16]。本研究證明在二次換瓣的患者中“襯裙”二尖瓣置換技術具有獨特優勢。一方面,剪掉人工瓣時會剪除一部分瓣環,人工血管的“襯裙”可用于二尖瓣瓣環重建,術后不容易出現瓣周漏,且可根據人工血管直徑選擇更大號瓣膜。其次,長期存在PPM患者多合并心肌肥厚[8],二尖瓣置于左房側,遠離左室流出道,可預防術后因二尖瓣置換加重左室流出道梗阻,尤其是生物瓣置換術后患者。此外,“襯裙”二尖瓣置換解決顯露和瓣膜置入困難,使手術變得簡單易學。若遠期生物瓣衰退后可為經導管行瓣膜置換做準備。

“襯裙Commando”術也可用于感染性心內膜炎、瓣周膿腫、嚴重主動脈瓣鈣化合并小主動脈根部等復雜高危患者,本研究未將其納入分析,未來會進一步研究該術式在更多高危患者中的應用。

雖然本研究納入病例數較少,但早期臨床數據表明,“襯裙Commando”術應用于二次瓣膜手術安全有效,死亡率及并發癥發生率低,早中期臨床效果滿意。遠期預后還需要進一步隨訪。

利益沖突:無。

作者貢獻:劉洪艷完成研究設計、數據分析、撰寫初稿;賀必輝牽頭撰寫文章、校對所有草稿;金晶、宋來春、方極輝對文章進行客觀審校;周翔和陳艷參與研究的設計,研究工作中的重要決策,數據收集和初步報道;陶涼對論文進行指導;所有作者都為本文的進一步修改做出了貢獻。

版權聲明:本文與Yang M, Liu W, Song L, Wu J, Xiao Y, Liu Y, Tao L. Early outcomes of the "Chimney" commando procedure in the small aortic and mitral annuli. Front Cardiovasc Med, 2023, 10:1139771. doi: 10.3389/fcvm.2023.1139771一文的患者納入時間范圍與數量不同,但核心內容基本一致。因此,作者與 Front Cardiovasc Med聯系,Front Cardiovasc Med同意將此文發表于《中國胸心血管外科臨床雜志》。

研究[1]顯示,主動脈瓣置換術后10年出現人工瓣膜-患者不匹配(prosthesis-patient mismatch,PPM)的概率可高達65%,其中重度PPM的發生率高達11%。中重度PPM會極大增加心力衰竭再入院率,并降低遠期生存率。對于小主動脈根部患者,隨著手術技術進步,Nicks、Manougnian、Konno、Y-incision等根部擴大方法的使用,主動脈瓣置換術后PPM發生率有所下降,但仍然高達6.2%。如何處理雙瓣術后需要再次手術的患者是心外科醫師面臨的挑戰,主要原因有以下幾點[2-5]:(1)由于血管翳的原因,切除原有人工瓣后理論狀態下只能置換較前更小的瓣膜,無法置換更大的瓣膜,遠期出現PPM風險高;(2)心室部位廣泛的心包粘連,導致心臟在胸腔內呈固定狀態,尤其置換二尖瓣時,顯露差,導致瓣膜置入困難;(3)若單純行主動脈根部擴大,二尖瓣瓣環未擴大,術后或因瓣膜角度問題導致血流動力學不佳,且存在阻擋左室流出道風險;(4)廣泛分離心包后創面大、出血多或者因瓣環組織切除過多,縫合后根部出血等都增加患者死亡風險。基于以上難題,本中心采用“襯裙Commando”技術并取得良好療效。本回顧性研究初步證實了該技術在再次瓣膜手術中應用的安全性,并進一步分析其術后血流動力學、并發癥發生率及近中期臨床效果。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究為回顧性隊列研究。患者納入標準:(1)評估需再次行雙瓣置換術的患者;(2)瓣膜功能良好,超聲提示主動脈瓣跨瓣壓差>35 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),符合重度PPM表現,且伴有明顯臨床癥狀,如活動耐力下降、胸悶、憋氣等,常規藥物治療不能緩解。排除標準:(1)急性心力衰竭;(2)嚴重感染性心內膜炎;(3)其他引起瓣膜功能不良的情況。納入2019—2022年在武漢亞洲心臟病醫院采用“襯裙Commando”術行再次雙瓣置換患者,收集其年齡、身高、體重、第一次手術時間、手術類型、置換瓣膜種類、瓣膜型號、術前術后超聲、預后轉歸等臨床資料。

再次手術指征:(1)人造瓣膜結構衰敗,生物瓣出現退行性變或鈣化;機械瓣出現瓣片磨損、變形或脫落,導致卡瓣使瓣膜不能出現同時開啟或關閉;(2)人造瓣膜外源性功能障礙,如瓣膜縫線線結過長或殘留腱索卡在瓣葉之間,影響瓣葉啟閉;(3)人造瓣膜心內膜炎或血栓形成,造成全身血栓栓塞;(4)人工瓣膜瓣周漏,出現重度反流且難以修復;(5)嚴重的PPM現象,瓣葉結構啟閉良好,出現高跨瓣壓差,主動脈瓣跨瓣壓差>40 mm Hg,且伴有明顯臨床癥狀,如活動耐力下降、胸悶、憋氣等,常規藥物治療不能緩解[6]。

1.2 人工瓣膜-患者不匹配定義標準

以人工瓣膜有效瓣口面積指數(effective orifice area index,EOAI)作為評價標準;分類見表1。

1.3 手術方法

正中開胸,股動靜脈或升主動脈插管建立體外循環。僅需游離主動脈根部及右房表面心包,右上肺靜脈放置左心引流管。經左房頂至右房前壁作雙房聯合切口,切開主動脈壁向下,沿無冠竇中點向下延伸,切口與雙房切口相連,切除原人工二尖瓣及主動脈瓣,剔除瓣下血管翳(圖1)。將人工血管修剪合適的長度,5~10 mm左右,與二尖瓣瓣環縫合固定,形成“襯裙”二尖瓣,行二尖瓣置換,用牛心包補片修補左房頂、主動脈根部擴大切口,重建二尖瓣、主動脈瓣環,二尖瓣瓣環上緣縫合于牛心包補片上。以3針2/0 Prolene線連續縫合主動脈瓣于擴大的主動脈瓣環上(圖2),心包補片修補房間隔或直接縫合,關閉右房后,繼續輔助至脫離體外循環,常規關胸。后期在原有基礎上進行改良,不再用心包片修補左房頂和主動脈瓣環及二尖瓣瓣環重建,而改用舌狀人工血管片(圖3),舌狀人工血管部分行主動脈瓣及二尖瓣瓣環重建,將左房頂、原有主動脈壁和人工血管縫合進行關閉,減少出血風險、縮短手術時間、節省費用。

圖1

切口選擇及顯露

圖1

切口選擇及顯露

a:主動脈及右房切口;b:切開左房頂及房間隔;c:原人工瓣;d:切除原人工瓣;e:切開主動脈幕下簾及二尖瓣環;f:完全顯露主動脈瓣環及二尖瓣環

圖2

“襯裙”二尖瓣制作及縫合方法

圖2

“襯裙”二尖瓣制作及縫合方法

a:人工血管與人工瓣縫合;b:帶有“襯裙”的瓣膜;c:“襯裙 ”二尖瓣置換; d:牛心包片;e:心包片重建二尖瓣瓣環及主動脈瓣瓣環;f:心包片重建主動脈壁

圖3

舌狀血管片

圖3

舌狀血管片

1.4 統計學分析

采用SPSS 26.0進行統計學分析,符合正態分布的計量資料采用均數±標準差( ±s)描述,不符合正態分布的計量資料采用中位數(范圍)表示;計數資料采用頻數和百分比描述。采用Kaplan-Meier 進行生存率分析。檢驗水準α=0.05。

±s)描述,不符合正態分布的計量資料采用中位數(范圍)表示;計數資料采用頻數和百分比描述。采用Kaplan-Meier 進行生存率分析。檢驗水準α=0.05。

1.5 倫理審查

此研究通過武漢亞洲心臟病醫院醫學倫理委員會批準(2024-B010)。

2 結果

2.1 術前臨床資料

共納入49例患者,其中女44例、男5例,平均年齡(53.10±12.00)歲,距離第一次手術平均時間為(13.10±5.90)年,雙瓣置換術后患者41例,其中39例為雙機械瓣,2例為生物瓣,主動脈瓣多為St.Jude regent 19 mm或St.Jude regent 21 mm,分別占30.61%和34.69%。二尖瓣多為St.Jude 25 mm 機械瓣,占65.31%。術前合并心房顫動(房顫)患者比例高達40.82%(表2)。

]

]

術前超聲提示左心室射血分數(left ventricular ejection fraction,LVEF)為53.56%±6.30%,左房大小為(5.24±1.29)cm,左室大小(4.80±0.46)cm,主動脈瓣峰值流速(4.39±0.70)m/s,跨瓣壓差(76.26±25.44)mm Hg,二尖瓣峰值流速(2.10±0.50)m/s,跨瓣壓差(18.00±9.63)mm Hg,合并三尖瓣中度及以上反流患者19例(表3)。

]

]

2.2 臨床早期結果

所有患者均采用正中開胸的方式進行,平均手術時間(404.70±64.17)min,體外循環時間(241.93±65.65)min,主動脈阻斷時間(154.00±45.40)min。術前合并三尖瓣反流患者同期行三尖瓣修復或三尖瓣置換。對于合并房顫患者,術前評估左房大小及患者年齡,抗凝需求等綜合因素,由于二次手術患者游離困難,廣泛游離心包可能增加出血、心臟破裂等風險。本研究中患者多采用單極筆行射頻消融術,共8例同期行單極筆Maze術,術后3例轉復為竇性或房性心律。35例患者選擇機械瓣,14例選擇生物瓣。置入主動脈瓣平均大小(23.90±1.40)mm,二尖瓣平均大小為(28.20±1.20)mm(表4)。

]

]

2.3 主要結局

所有患者均成功行“襯裙Commando”術治療,住院期間死亡1例,患者為73歲女性患者,20年前因風濕性二尖瓣狹窄行二尖瓣置換術,置入25 mm機械瓣,術后為持續性房顫心律,術前超聲提示右房及左房擴大,分別為7.6 cm和6.6 cm,主動脈瓣峰值流速4.2 m/s,峰值壓差69 mm Hg,二尖瓣峰值流速3 m/s,跨瓣壓差估測為36 mm Hg,入院紐約心臟協會心功能分級為Ⅳ級。調整心功能后行手術治療,術中置入23 mm主動脈瓣及29 mm二尖瓣,術后因嚴重肺部感染,呼吸功能衰竭合并多器官功能衰竭而死亡。其余患者均恢復良好,平均住ICU時間(3.00±1.10)d,住院時間(15.00±1.60)d(表5)。

/中位數(范圍)]

/中位數(范圍)]

2.4 次要結局

分別于出院及術后6個月行超聲評估。出院時平均LVEF 52.63%±4.35%,主動脈瓣峰值流速(2.06±0.38)m/s,峰值壓差(17.54±6.32)mm Hg,術后6個月評估主動脈瓣流速(2.02±0.37)m/s,峰值壓差(20.16±5.76)mm Hg,LVEF 53.72%±5.00%。中位隨訪時間 8.00(1.00~24.00)個月。隨訪期內死亡1例,死亡原因為大面積腦卒中及惡性心律失常。2例患者行永久起搏器置入術,腦卒中患者1例,新發房顫2例,未發現其他嚴重并發癥。隨訪期內存活率達95.60%(表5、圖4)。

圖4

49例患者的Kaplan-Meier生存曲線

圖4

49例患者的Kaplan-Meier生存曲線

3 討論

PPM概念最初由 Rahimtoola在1978年提出[7],隨后采用EOAI進行嚴重程度分級。臨床研究[8]發現,中度以上PPM在主動脈瓣置換術后的發生率高達20%~70%,二尖瓣為30%~70%,二尖瓣和主動脈瓣同時存在PPM的發生率為2%~10%。PPM可表現為瓣膜流速增快,壓差增加或左室肥厚,心功能下降,二尖瓣PPM可出現嚴重肺動脈高壓,三尖瓣反流,引起患者活動耐力下降,使慢性心力衰竭及再住院率明顯增加。重度PPM患者跨瓣壓差增加且合并臨床癥狀需考慮再次行手術治療。本研究納入患者多為雙瓣置換術后(83.67%),術前超聲提示,主動脈瓣跨瓣壓差為(76.26±25.44)mm Hg,合并中度及以上三尖瓣反流患者19例(38.78%),合并房顫20例(40.82%),臨床心功能均為Ⅲ~Ⅳ級,符合再次手術干預指征。

本研究中患者平均年齡為(53.10±12.00)歲,89.80%為女性,距離第一次手術平均時間為(13.10±5.90)年,最短3年。置換瓣膜直徑主動脈瓣≤21 mm,二尖瓣<27 mm,82.9%為25 mm。再次手術時,理想狀態下應該置換比第一次更大的瓣膜,以預防遠期出現重度PPM可能。由于患者第一次置換瓣膜偏小,瓣下血管翳形成,切除人工瓣及瓣下組織時,會不同程度損傷原有瓣環,使原位瓣膜置換時支撐力薄弱,術后血流動力學不佳。再者,組織粘連、顯露差、出血等問題也增加了手術難度和風險。Commando手術被證明可用于感染性心內膜炎、瓣周膿腫、瓣環過小需擴大瓣環、二次手術患者,是目前報道行雙瓣環擴大應用最多的術式,但其圍術期死亡風險較高。據研究[9-10]報道,Commando手術死亡率約為 13.2%~24%,1 年、10 年生存率分別為 81.8%和51.1%。在2項研究中,納入患者的70%為再次手術。對于感染性心內膜炎或瓣周膿腫行Commando手術目前多以病例報道為主[11-12],國內鮮有報道。其根本原因在于,手術過程復雜,學習曲線長,且術后感染、出血等并發癥發生率較高。盡管Commando存在高死亡風險,但是對于需要二次手術、感染性心內膜炎、瓣周膿腫患者,不行手術死亡率可能更高。因此在Commando手術的基礎上,我們進行了創新和改良,并采用“襯裙”二尖瓣置換,使二尖瓣遠離左室流出道,術后血流動力學穩定,圍術期死亡率明顯低于Commando手術,術后2年生存率可達95.60%。

“襯裙Commando”與Commando手術的根本不同在于,“襯裙Commando”環擴大重建了主動脈瓣與二尖瓣幕簾,可以根據主動脈瓣與二尖瓣之間補片的大小調整兩個瓣膜之間的角度,解決了Commando手術中瓣膜成角的問題,主動脈瓣及二尖瓣的角度可以很好地被設計,避免二尖瓣置于主動脈瓣下,影響主動脈瓣開合和阻擋左室流出道[13],使其更接近生理性主動脈瓣與二尖瓣的角度,術后具有更好的血流動力學,早期臨床結果良好[14]。此外,“襯裙Commando”術后期采用舌狀血管片簡化了手術步驟,對于左房擴大患者,無需補片可將左房頂直接關閉,從而避免主動脈根部出血。本研究中無患者因出血行二次開胸手術,平均住ICU時間及住院時間較普通患者無明顯延長。

“襯裙”技術最早用于兒童行二尖瓣置換,并取得良好療效[15],也被報道用于再次行二尖瓣置換的兒童患者[16]。本研究證明在二次換瓣的患者中“襯裙”二尖瓣置換技術具有獨特優勢。一方面,剪掉人工瓣時會剪除一部分瓣環,人工血管的“襯裙”可用于二尖瓣瓣環重建,術后不容易出現瓣周漏,且可根據人工血管直徑選擇更大號瓣膜。其次,長期存在PPM患者多合并心肌肥厚[8],二尖瓣置于左房側,遠離左室流出道,可預防術后因二尖瓣置換加重左室流出道梗阻,尤其是生物瓣置換術后患者。此外,“襯裙”二尖瓣置換解決顯露和瓣膜置入困難,使手術變得簡單易學。若遠期生物瓣衰退后可為經導管行瓣膜置換做準備。

“襯裙Commando”術也可用于感染性心內膜炎、瓣周膿腫、嚴重主動脈瓣鈣化合并小主動脈根部等復雜高危患者,本研究未將其納入分析,未來會進一步研究該術式在更多高危患者中的應用。

雖然本研究納入病例數較少,但早期臨床數據表明,“襯裙Commando”術應用于二次瓣膜手術安全有效,死亡率及并發癥發生率低,早中期臨床效果滿意。遠期預后還需要進一步隨訪。

利益沖突:無。

作者貢獻:劉洪艷完成研究設計、數據分析、撰寫初稿;賀必輝牽頭撰寫文章、校對所有草稿;金晶、宋來春、方極輝對文章進行客觀審校;周翔和陳艷參與研究的設計,研究工作中的重要決策,數據收集和初步報道;陶涼對論文進行指導;所有作者都為本文的進一步修改做出了貢獻。

版權聲明:本文與Yang M, Liu W, Song L, Wu J, Xiao Y, Liu Y, Tao L. Early outcomes of the "Chimney" commando procedure in the small aortic and mitral annuli. Front Cardiovasc Med, 2023, 10:1139771. doi: 10.3389/fcvm.2023.1139771一文的患者納入時間范圍與數量不同,但核心內容基本一致。因此,作者與 Front Cardiovasc Med聯系,Front Cardiovasc Med同意將此文發表于《中國胸心血管外科臨床雜志》。