引用本文: 汪鐵鋼, 端傳友, 吳國魁, 韓建波, 童菲, 張波, 曹紅勇. 齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅳ度混合痔的療效及術后復發情況分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(6): 726-732. doi: 10.7507/1007-9424.202307032 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

痔病是肛腸科中的常見病,其主要臨床表現為疼痛、腫脹、團塊脫出、肛門不適等[1]。按其病變部位可分為3大類:外痔、混合痔和內痔[2-3]。混合痔特別是Ⅳ度混合痔,若未盡早手術治療,會造成局部解剖結構改變增大,手術創傷增加,因此盡早手術治療對加快術后恢復起關鍵作用。痔病的手術方法較多,其中吻合器痔上黏膜環切釘合術(procedure for prolapse and hemorrhoids,PPH)具有保留正常肛墊、減輕患者術后疼痛、加快創面愈合等優勢[4]。但臨床實踐發現行PPH術后會出現嚴重并發癥,且部分外痔仍然不能完全切除,因此,國內外醫生嘗試使用不同的PPH改良手術。齒線上方黏膜C形切除吻合術是其中的一種改良PPH術式,該術式不但保留傳統PPH疼痛輕、創傷小、恢復快等優勢,且其療效顯著,患者接受度高[5]。已有研究[6]報道了齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅱ、Ⅲ度內痔及以Ⅱ、Ⅲ度內痔為主的混合痔的臨床療效,但是關于該種術式對Ⅳ度混合痔治療效果的報道較少。鑒于此,本研究探討了齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅳ度混合痔的療效及對肛門的影響,以期為Ⅳ度混合痔術式的選擇提供參考。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究回顧性收集2015年6月至2018年2月期間于南京市六合區人民醫院治療的78例Ⅳ度混合痔患者為研究對象,依據治療方法不同將患者分為對照組和觀察組,每組39例。對照組采用傳統PPH手術治療,觀察組采用齒線上方黏膜C形切除吻合術治療。納入標準:臨床資料完整;均為初治Ⅳ度混合痔;年齡在20~70歲之間;無手術禁忌證;診斷符合2006版《痔臨床診治指南》 [7];患者自愿簽署同意書,承諾完成3年的隨訪復診。排除標準:伴有梅毒、肝周腫瘤或潰瘍型結腸炎;處于哺乳期、月經期及孕期;肝腎功能障礙;精神異常,無法正常溝通。本研究已經南京市六合區人民醫院倫理委員會批準。2組患者的臨床基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

1.2 研究方法

1.2.1 資料收集

收集患者的BMI、性別、年齡、術前合并癥狀(脫出、便血、疼痛)、合并癥和痔分度數據。

1.2.2 手術方法

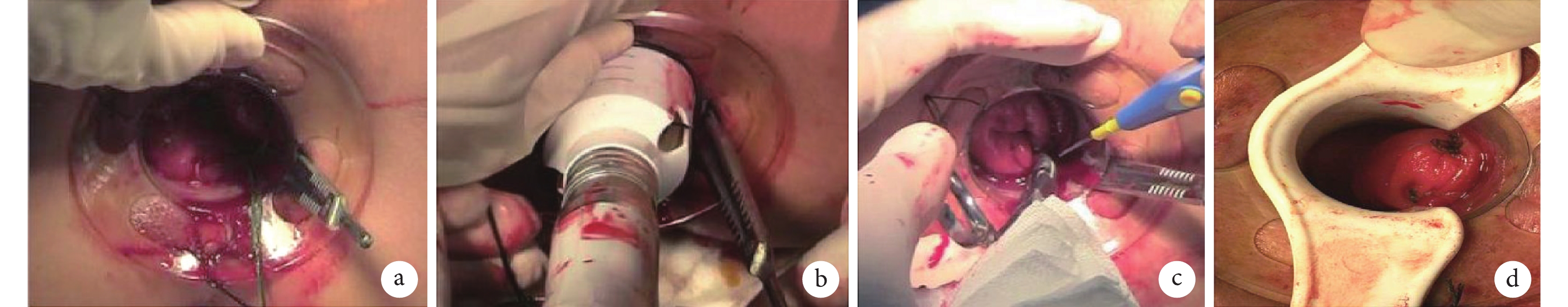

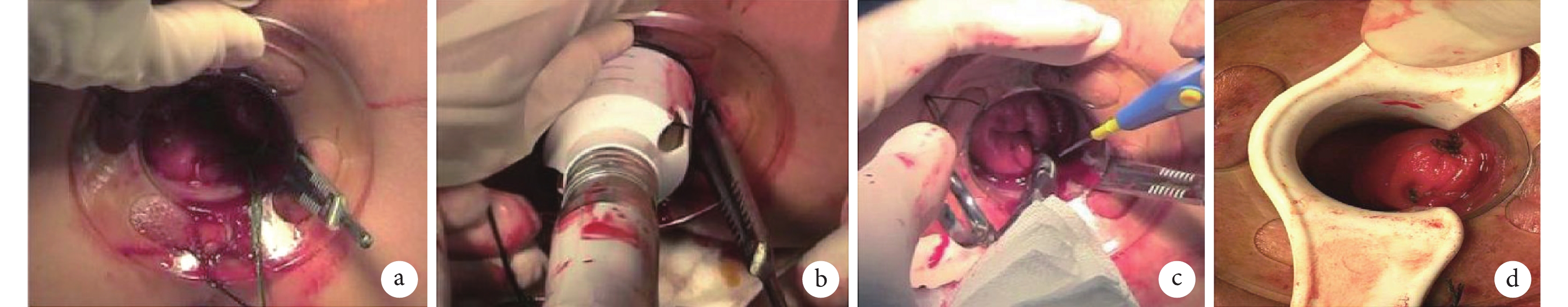

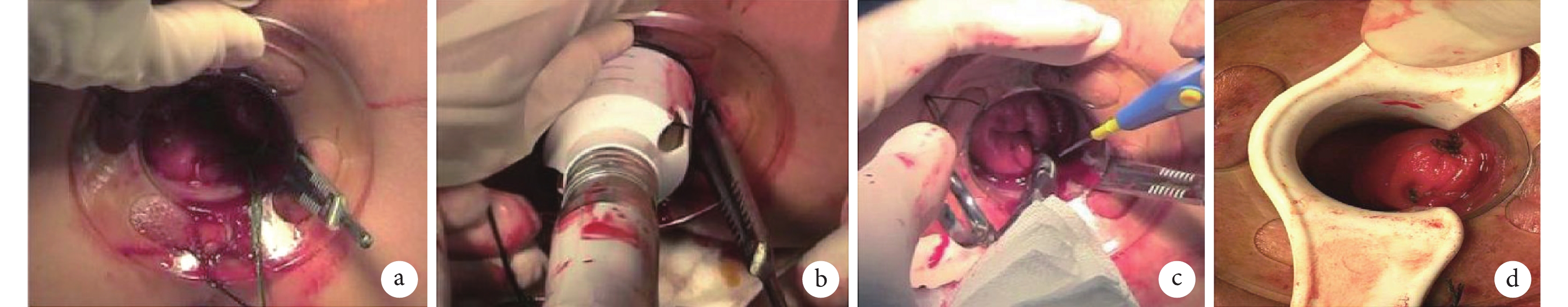

對照組行傳統PPH術:擴肛后,置入并用4點法固定肛管擴張器。在齒狀線上方2.5~3.5 cm處常規進行黏膜下環形荷包縫合,3點處掛線備用。張開一次性肛腸吻合器,并將頭端伸進荷包縫線上方,收緊荷包,使用帶線器將縫線和掛線分別從吻合器拉出,打開吻合器,退出。檢查吻合口是否出血。若出血,則電凝止血。退出擴張器,肛內置入1枚九華痔瘡栓,肛門外置敷料,術后常規處理,包扎,手術結束。觀察組行齒線上方黏膜C形切除吻合術:擴肛后,使用石蠟油涂抹肛管擴張器,并插入肛內,取出內芯,行截石位3、6、9、12點4點縫扎固定皮膚與擴張器。手術者在齒狀線上方2.5~3.5 cm處行黏膜下荷包縫合,在第1針的對側位置掛線備用。為保留正常黏膜橋,最后1針在距離進針點0.5~1.0 cm處出針。為避免女性患者發生陰道損傷,縫合到陰道后壁時,需檢查女性患者陰道后壁,然后從肛緣皮膚與擴張器間插入4號手術刀柄末端(圖1a),此處達縫合線上2.0 cm左右。荷包縫合后置入吻合器(圖1b),并檢查吻合口是否出血。挑開刀柄內側吻合環(圖1c),在吻合口斷端形成的2個“耳朵”狀結構中間即為正常黏膜橋(圖1d)。若“耳朵”狀位置出血或滲血,應給予電凝方法止血。肛內置入1枚九華痔瘡栓,肛門外置敷料,丁字帶加壓包扎,手術結束。

圖1

示齒線上方黏膜C形切除吻合術手術過程

圖1

示齒線上方黏膜C形切除吻合術手術過程

a:在痔體脫垂最輕的部位插入刀柄;b:荷包縫合后置入吻合器;c:挑開刀柄內側吻合環;d:保留的正常黏膜

1.2.3 圍手術期指標

包括手術時間、術中出血量、住院時間、術后水腫時間、第1次排便疼痛持續時間、下墜感及帶血時間;使用視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS) [8] 評價患者術后24 h肛門疼痛情況,總分0~10分,分值越大,疼痛感越強。

1.2.4 肛門功能指標

使用Wexner便秘評分[9] 評估術前、術后12個月肛門自主排糞能力,自主排糞能力包括病程、時間、排糞失敗次數、完整性(不完全的感覺評估)、疼痛(腹痛)、困難(疼痛評估)、輔助排糞形式、排糞頻率等方面,每項0~4分,總分值0~30分,分值越高,自主排糞能力越差。使用Kirwan分級[10] 評價肛門自主控便功能,Ⅴ級為完全肛門失禁,Ⅳ級為經常糞污,Ⅲ級為偶然糞污,Ⅱ級為無法控制排糞,Ⅰ級為控便良好。使用直腸肛門測壓[11] 獲取直腸肛門壓力的客觀數據以評估手術前后內外括約肌功能的協調性、肛門排糞能力和內外括約肌收縮能力即肛門控便能力,包括直腸肛門抑制反射(rectoanal inhibitory reflex,RAIR)陽性率、肛管靜息壓(resting pressure,RP)和肛管最大縮榨壓(maximum squeeze pressure,MSP)。

1.2.5 臨床療效評估

依據《中醫肛腸科常見病診療指南》 [12] 評估患者療效。治愈:肛門功能恢復,創面愈合完全;顯效:肛門功能基本恢復,臨床癥狀改善明顯,創面縮小 ≥80%;有效:肛門功能有所恢復,創面縮小50%~79%;無效:肛門功能未恢復,創面縮小 <50%。總有效率=(有效+顯效+治愈)/總例數×100%。

1.3 隨訪

收集患者的隨訪資料。本組患者每2個月進行1次隨訪,隨訪時間為3年,隨訪截止至2021年2月20日。記錄患者是否有便血復發、痔核脫出和肛門疼痛,計算復發率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0進行數據分析,分別使用成組t檢驗、χ2檢驗或Fisher確切概率法比較觀察組和對照組間的基線資料和效果指標,其中計量資料采用成組t檢驗,二分類和無序分類資料采用成組χ2檢驗或Fisher確切概率法,等級資料的比較使用Mann-Whitney U秩和檢驗,組內術前術后比較使用Wilcoxon符號秩和檢驗。使用ORACLE 10g軟件繪制觀察組和對照組肛門功能評分的隨機行走模型。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的圍手術期情況比較

觀察組的術中出血量、24 h VAS評分、第1次排便疼痛持續時間、帶血時間和水腫時間均短(低)于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

2.2 2組患者的術前、術后肛門功能相關指標比較

術后12個月觀察組患者的Wexner便秘評分、RP和MSP均低于對照組(P<0.05),Kirwan分級和RAIR陽性率均優于對照組(P<0.05);與術前相比,2組術后12個月的Wexner便秘評分、RP和MSP均降低,Kirwan分級和RAIR陽性率均優于術前(P<0.05);觀察組患者Wexner便秘評分、RP和MSP的手術前后差值均高于對照組(P<0.05)。具體見表3。

2.3 2組患者的臨床療效比較

比較2組患者的臨床療效(表4)發現,觀察組的總有效率高于對照組(P=0.003),總體療效也優于觀察組(P=0.009)。

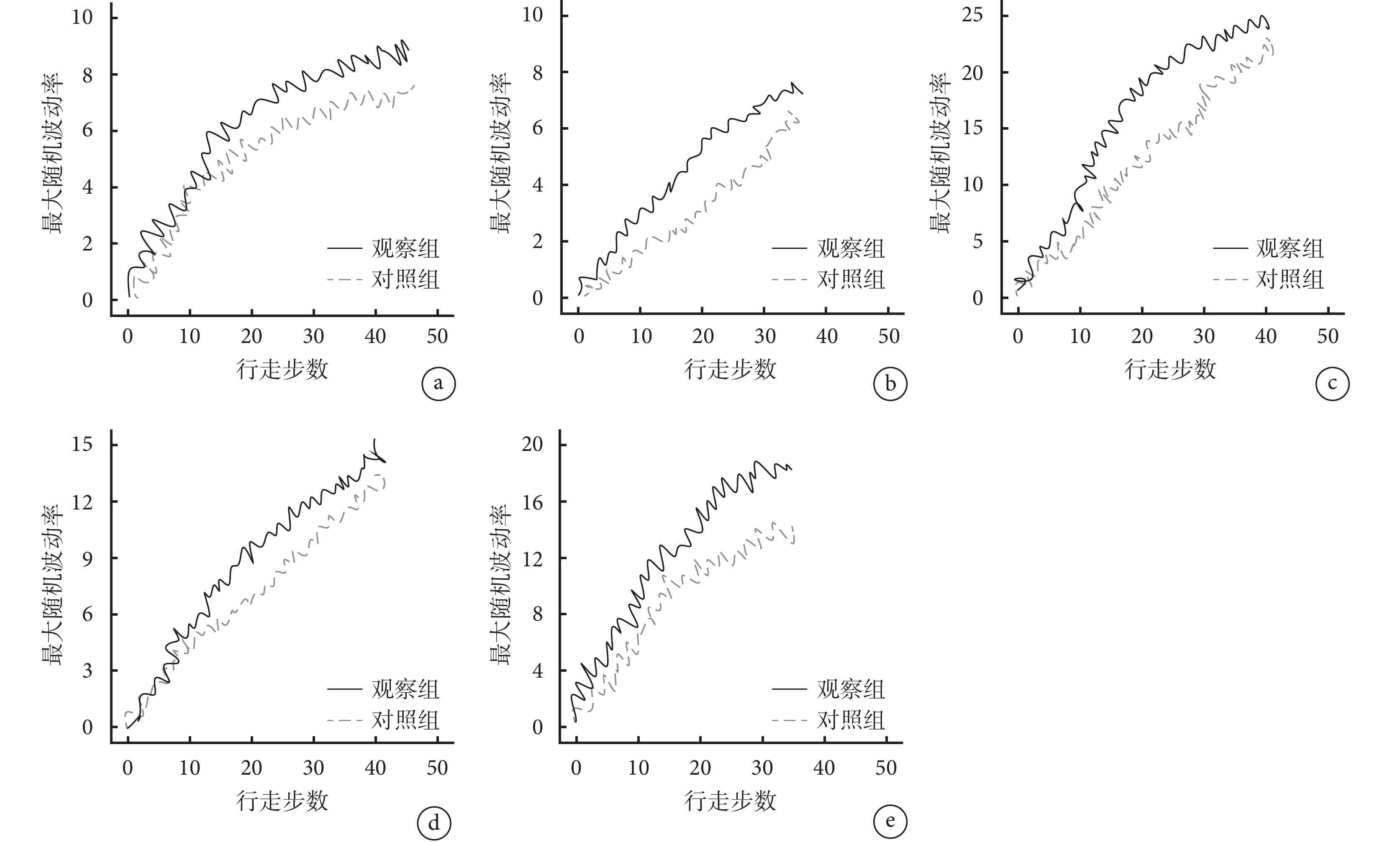

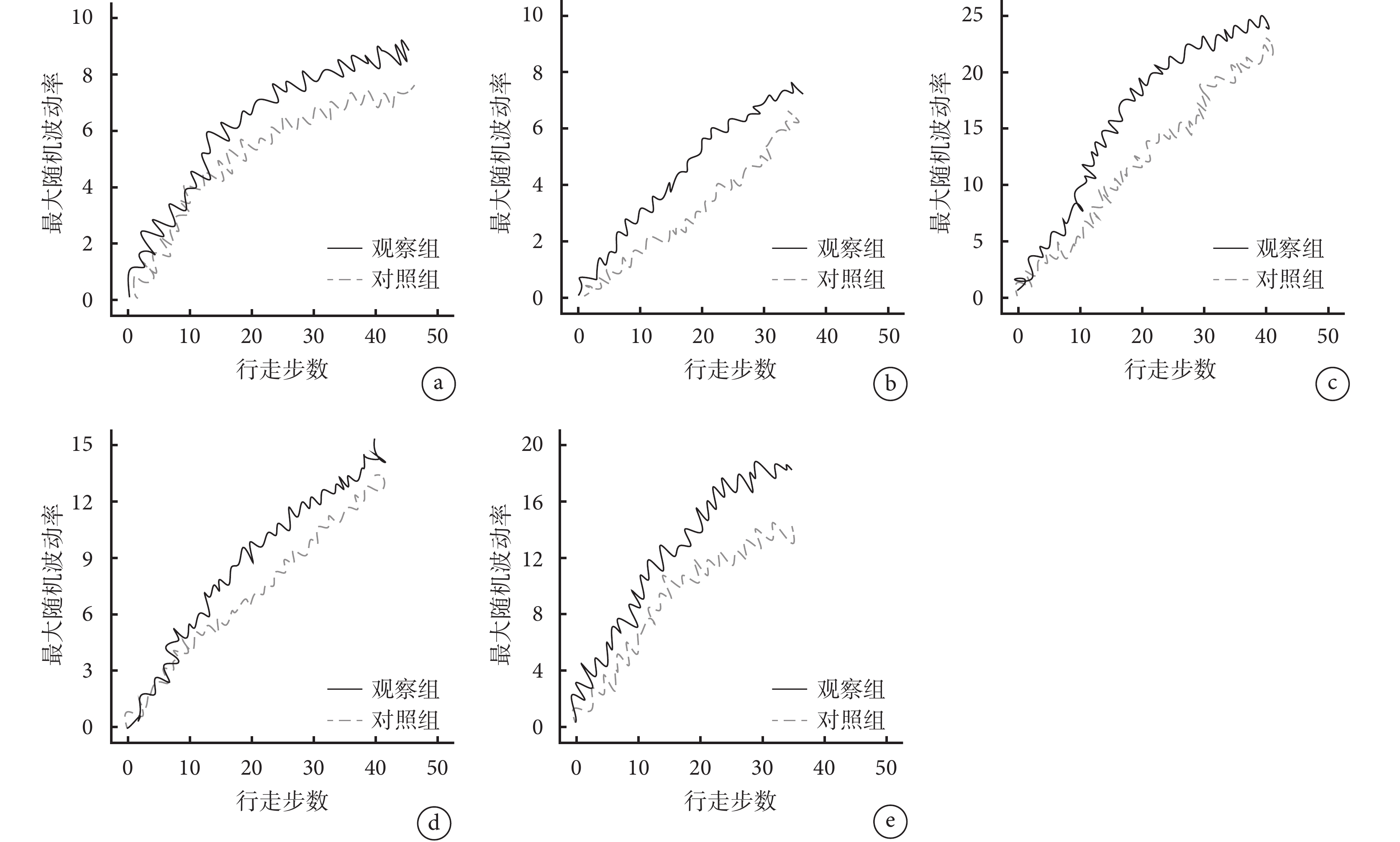

2.4 隨機行走模型評價

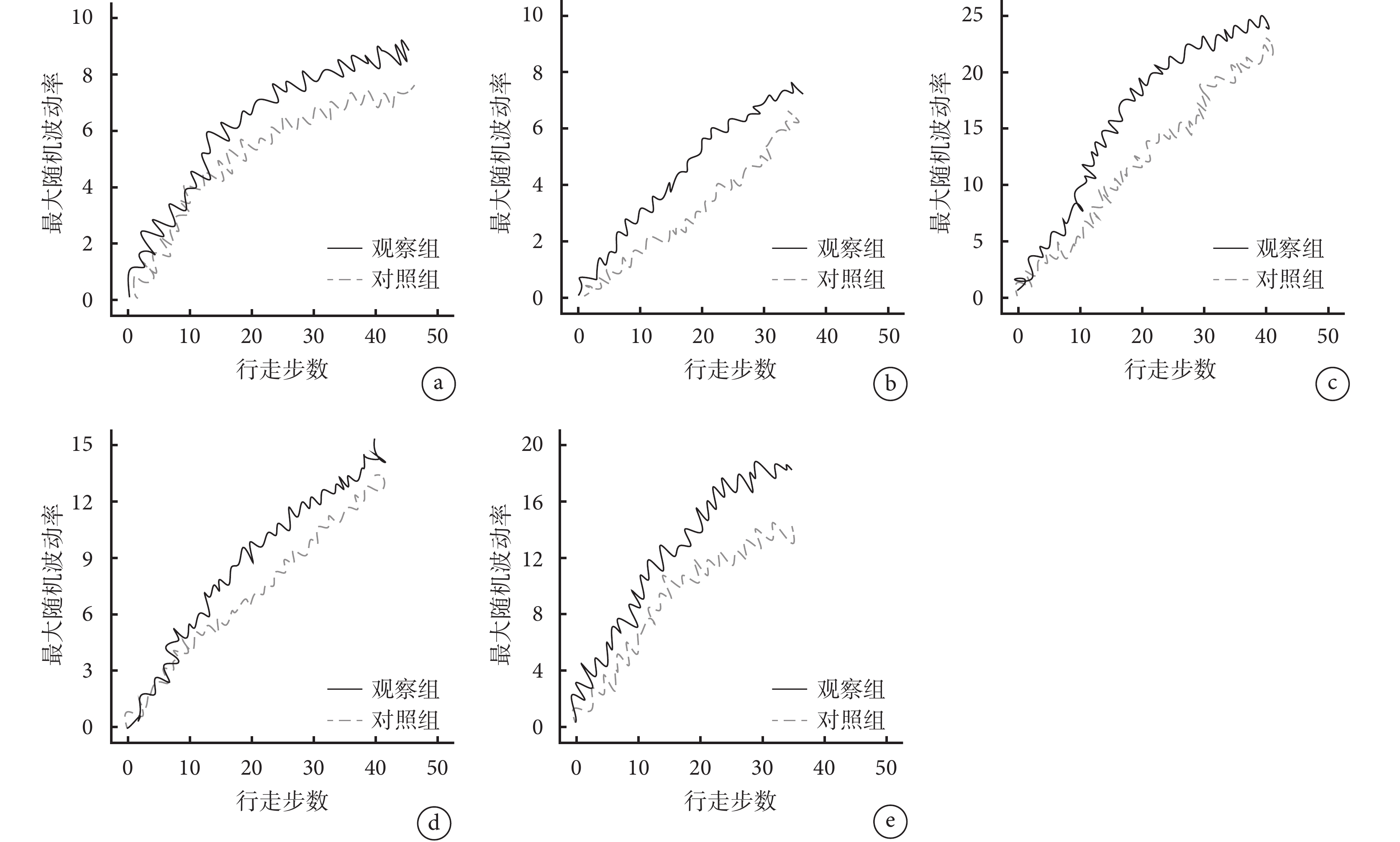

對照組和觀察組患者的Wexner便秘評分、Kirwan分級、RAIR陽性率、RP和MSP的步行正增長率分別為0.159 1、0.200 0,0.166 7、0.179 5,0.523 8、0.545 5,0.285 7、0.348 8和0.394 7、0.425 0,對應比率分別為6.29、5.00,6.00、5.57,1.91、1.83,3.50、2.87和2.53、2.35,其臨床意義在于Wexner便秘評分、Kirwan分級、RAIR陽性率、RP和MSP分別每改善1步,需要行走6.29、5.00,6.00、5.57,1.91、1.83,3.50、2.87和2.53、2.35步,改善率分別為15.91%、20.00%,16.67%、17.95%,52.38%、54.55%,28.57%、34.88%和39.47%、42.50%。見圖2和表5。

圖2

示隨機行走模型評價結果

圖2

示隨機行走模型評價結果

a:Wexner便秘評分;b:Kirwan分級;c:RAIR陽性率;d:RP;e:MSP

2.5 2組患者術后并發癥情況比較

2組患者術后的出血、肛緣水腫、肛門失禁、排便困難和總并發癥發生率比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表6。2組均無肛門狹窄和肛門失禁發生。

2.6 2組患者術后復發情況比較

對2組患者術后進行為期36個月的隨訪,發現部分患者出現痔核脫出、肛門疼痛或便血的癥狀,其中觀察組復發3例(7.7%),對照組復發10例(23.1%),觀察組的復發率較低(P=0.033),見表7。

3 討論

痔病是人類常見的肛門疾病。據統計,美國的痔病發病率達4.4%[13],法國的發病率高達10%[14]。若Ⅱ度內痔已發展為Ⅲ、Ⅳ度內痔或反復出血,或為外痔、混合痔,便需要進行手術治療[15-17]。痔病的手術方法較多,術式主要以切除痔核為目的。其中PPH主要用來治療Ⅲ、Ⅳ度內痔。隨著PPH技術的流行,臨床中出現各種問題,促使臨床醫師開始了多種改良PPH術。齒線上方黏膜C形切除吻合術是其中的一種改良PPH術式。該種術式可針對患者不同體質、年齡等情況,最大限度將吻合口靠近齒狀線,在保證傳統PPH術優勢的同時,提高手術療效[18]。本研究發現,與行傳統PPH術患者相比,行齒線上方黏膜C形切除吻合術患者的水腫時間、術中出血量、24 h VAS評分、第1次排便疼痛持續時間和帶血時間均降低或縮短,而總有效率升高,提示齒線上方黏膜C形切除吻合術比傳統PPH術有較好的療效。該結果與以往國內外研究結果[19-20]一致。

Feng等[21]研究發現,與傳統的外剝內扎手術相比,齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅲ~Ⅳ度環狀混合痔療效更佳,能改善肛門功能、術后疼痛程度,且安全性較高。本研究發現2組術后12個月的主觀肛門功能評估指標和客觀肛門功能評估指標均有所改善,但行齒線上方黏膜C形切除吻合術的肛門功能改善程度優于行傳統PPH患者,提示相比于傳統PPH,齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅳ度混合痔可以更好地維護患者的肛門功能。這可能是由于齒線上方黏膜C形切除吻合術對痔區的損傷輕、保留了肛墊、破壞少,保護了與排便相關的神經末梢感受器,減少對肛門功能的影響[22-23]。本研究進一步通過隨機行走模型發現,2組患者的隨機波動冪率值的變化和患者接受的術式存在長程關聯,即患者接受的術式影響患者的肛門功能評分。觀察組在行走步數、隨機波動冪律值、步行正增長率等方面均優于對照組,反映了行齒線上方黏膜C形切除吻合術對患者肛門功能的保護作用。

本研究發現,2組患者無肛門失禁、肛門狹窄發生,且出血、排便困難、肛緣水腫和總并發癥發生率的差異均無統計學意義。研究[6]表明,與傳統痔外剝內扎術相比,PPH的并發癥發生率無明顯差異,但會導致嚴重的并發癥。隨著PPH術的流行,國內外臨床醫師對PPH術進行了各種改良,大量臨床試驗表明基于傳統PPH術的改良技術均可降低并發癥發生風險[24]。有研究[25]發現,使用傳統PPH治療混合痔可極大地降低復發風險。本研究36個月隨訪期間,部分患者發生肛門疼痛、痔核脫出、便血等癥狀,且觀察組未復發率(92.3%)高于對照組(76.9%),提示齒線上方黏膜C形切除吻合術不會增加并發癥發生風險,且可降低復發率。

綜上所述,齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅳ度混合痔可提高治療效果,降低術后復發率,維持肛門功能,有利于患者恢復。然而,本研究樣本量較少,且為單中心回顧性研究,可能存在一定選擇偏倚。后續還需要多中心、大樣本的隨機對照試驗來驗證。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:汪鐵鋼,直接參與試驗設計、研究實施、數據處理和論文撰寫;端傳友,直接參與試驗設計,研究指導;吳國魁、韓建波和童菲,直接參與實施研究、數據處理;張波和曹紅勇,數據分析。

倫理聲明:本研究已通過南京市六合區人民醫院的倫理審核批準(批文編號:2022LWZZ0012)。

痔病是肛腸科中的常見病,其主要臨床表現為疼痛、腫脹、團塊脫出、肛門不適等[1]。按其病變部位可分為3大類:外痔、混合痔和內痔[2-3]。混合痔特別是Ⅳ度混合痔,若未盡早手術治療,會造成局部解剖結構改變增大,手術創傷增加,因此盡早手術治療對加快術后恢復起關鍵作用。痔病的手術方法較多,其中吻合器痔上黏膜環切釘合術(procedure for prolapse and hemorrhoids,PPH)具有保留正常肛墊、減輕患者術后疼痛、加快創面愈合等優勢[4]。但臨床實踐發現行PPH術后會出現嚴重并發癥,且部分外痔仍然不能完全切除,因此,國內外醫生嘗試使用不同的PPH改良手術。齒線上方黏膜C形切除吻合術是其中的一種改良PPH術式,該術式不但保留傳統PPH疼痛輕、創傷小、恢復快等優勢,且其療效顯著,患者接受度高[5]。已有研究[6]報道了齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅱ、Ⅲ度內痔及以Ⅱ、Ⅲ度內痔為主的混合痔的臨床療效,但是關于該種術式對Ⅳ度混合痔治療效果的報道較少。鑒于此,本研究探討了齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅳ度混合痔的療效及對肛門的影響,以期為Ⅳ度混合痔術式的選擇提供參考。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

本研究回顧性收集2015年6月至2018年2月期間于南京市六合區人民醫院治療的78例Ⅳ度混合痔患者為研究對象,依據治療方法不同將患者分為對照組和觀察組,每組39例。對照組采用傳統PPH手術治療,觀察組采用齒線上方黏膜C形切除吻合術治療。納入標準:臨床資料完整;均為初治Ⅳ度混合痔;年齡在20~70歲之間;無手術禁忌證;診斷符合2006版《痔臨床診治指南》 [7];患者自愿簽署同意書,承諾完成3年的隨訪復診。排除標準:伴有梅毒、肝周腫瘤或潰瘍型結腸炎;處于哺乳期、月經期及孕期;肝腎功能障礙;精神異常,無法正常溝通。本研究已經南京市六合區人民醫院倫理委員會批準。2組患者的臨床基線資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表1。

1.2 研究方法

1.2.1 資料收集

收集患者的BMI、性別、年齡、術前合并癥狀(脫出、便血、疼痛)、合并癥和痔分度數據。

1.2.2 手術方法

對照組行傳統PPH術:擴肛后,置入并用4點法固定肛管擴張器。在齒狀線上方2.5~3.5 cm處常規進行黏膜下環形荷包縫合,3點處掛線備用。張開一次性肛腸吻合器,并將頭端伸進荷包縫線上方,收緊荷包,使用帶線器將縫線和掛線分別從吻合器拉出,打開吻合器,退出。檢查吻合口是否出血。若出血,則電凝止血。退出擴張器,肛內置入1枚九華痔瘡栓,肛門外置敷料,術后常規處理,包扎,手術結束。觀察組行齒線上方黏膜C形切除吻合術:擴肛后,使用石蠟油涂抹肛管擴張器,并插入肛內,取出內芯,行截石位3、6、9、12點4點縫扎固定皮膚與擴張器。手術者在齒狀線上方2.5~3.5 cm處行黏膜下荷包縫合,在第1針的對側位置掛線備用。為保留正常黏膜橋,最后1針在距離進針點0.5~1.0 cm處出針。為避免女性患者發生陰道損傷,縫合到陰道后壁時,需檢查女性患者陰道后壁,然后從肛緣皮膚與擴張器間插入4號手術刀柄末端(圖1a),此處達縫合線上2.0 cm左右。荷包縫合后置入吻合器(圖1b),并檢查吻合口是否出血。挑開刀柄內側吻合環(圖1c),在吻合口斷端形成的2個“耳朵”狀結構中間即為正常黏膜橋(圖1d)。若“耳朵”狀位置出血或滲血,應給予電凝方法止血。肛內置入1枚九華痔瘡栓,肛門外置敷料,丁字帶加壓包扎,手術結束。

圖1

示齒線上方黏膜C形切除吻合術手術過程

圖1

示齒線上方黏膜C形切除吻合術手術過程

a:在痔體脫垂最輕的部位插入刀柄;b:荷包縫合后置入吻合器;c:挑開刀柄內側吻合環;d:保留的正常黏膜

1.2.3 圍手術期指標

包括手術時間、術中出血量、住院時間、術后水腫時間、第1次排便疼痛持續時間、下墜感及帶血時間;使用視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS) [8] 評價患者術后24 h肛門疼痛情況,總分0~10分,分值越大,疼痛感越強。

1.2.4 肛門功能指標

使用Wexner便秘評分[9] 評估術前、術后12個月肛門自主排糞能力,自主排糞能力包括病程、時間、排糞失敗次數、完整性(不完全的感覺評估)、疼痛(腹痛)、困難(疼痛評估)、輔助排糞形式、排糞頻率等方面,每項0~4分,總分值0~30分,分值越高,自主排糞能力越差。使用Kirwan分級[10] 評價肛門自主控便功能,Ⅴ級為完全肛門失禁,Ⅳ級為經常糞污,Ⅲ級為偶然糞污,Ⅱ級為無法控制排糞,Ⅰ級為控便良好。使用直腸肛門測壓[11] 獲取直腸肛門壓力的客觀數據以評估手術前后內外括約肌功能的協調性、肛門排糞能力和內外括約肌收縮能力即肛門控便能力,包括直腸肛門抑制反射(rectoanal inhibitory reflex,RAIR)陽性率、肛管靜息壓(resting pressure,RP)和肛管最大縮榨壓(maximum squeeze pressure,MSP)。

1.2.5 臨床療效評估

依據《中醫肛腸科常見病診療指南》 [12] 評估患者療效。治愈:肛門功能恢復,創面愈合完全;顯效:肛門功能基本恢復,臨床癥狀改善明顯,創面縮小 ≥80%;有效:肛門功能有所恢復,創面縮小50%~79%;無效:肛門功能未恢復,創面縮小 <50%。總有效率=(有效+顯效+治愈)/總例數×100%。

1.3 隨訪

收集患者的隨訪資料。本組患者每2個月進行1次隨訪,隨訪時間為3年,隨訪截止至2021年2月20日。記錄患者是否有便血復發、痔核脫出和肛門疼痛,計算復發率。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0進行數據分析,分別使用成組t檢驗、χ2檢驗或Fisher確切概率法比較觀察組和對照組間的基線資料和效果指標,其中計量資料采用成組t檢驗,二分類和無序分類資料采用成組χ2檢驗或Fisher確切概率法,等級資料的比較使用Mann-Whitney U秩和檢驗,組內術前術后比較使用Wilcoxon符號秩和檢驗。使用ORACLE 10g軟件繪制觀察組和對照組肛門功能評分的隨機行走模型。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的圍手術期情況比較

觀察組的術中出血量、24 h VAS評分、第1次排便疼痛持續時間、帶血時間和水腫時間均短(低)于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

2.2 2組患者的術前、術后肛門功能相關指標比較

術后12個月觀察組患者的Wexner便秘評分、RP和MSP均低于對照組(P<0.05),Kirwan分級和RAIR陽性率均優于對照組(P<0.05);與術前相比,2組術后12個月的Wexner便秘評分、RP和MSP均降低,Kirwan分級和RAIR陽性率均優于術前(P<0.05);觀察組患者Wexner便秘評分、RP和MSP的手術前后差值均高于對照組(P<0.05)。具體見表3。

2.3 2組患者的臨床療效比較

比較2組患者的臨床療效(表4)發現,觀察組的總有效率高于對照組(P=0.003),總體療效也優于觀察組(P=0.009)。

2.4 隨機行走模型評價

對照組和觀察組患者的Wexner便秘評分、Kirwan分級、RAIR陽性率、RP和MSP的步行正增長率分別為0.159 1、0.200 0,0.166 7、0.179 5,0.523 8、0.545 5,0.285 7、0.348 8和0.394 7、0.425 0,對應比率分別為6.29、5.00,6.00、5.57,1.91、1.83,3.50、2.87和2.53、2.35,其臨床意義在于Wexner便秘評分、Kirwan分級、RAIR陽性率、RP和MSP分別每改善1步,需要行走6.29、5.00,6.00、5.57,1.91、1.83,3.50、2.87和2.53、2.35步,改善率分別為15.91%、20.00%,16.67%、17.95%,52.38%、54.55%,28.57%、34.88%和39.47%、42.50%。見圖2和表5。

圖2

示隨機行走模型評價結果

圖2

示隨機行走模型評價結果

a:Wexner便秘評分;b:Kirwan分級;c:RAIR陽性率;d:RP;e:MSP

2.5 2組患者術后并發癥情況比較

2組患者術后的出血、肛緣水腫、肛門失禁、排便困難和總并發癥發生率比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表6。2組均無肛門狹窄和肛門失禁發生。

2.6 2組患者術后復發情況比較

對2組患者術后進行為期36個月的隨訪,發現部分患者出現痔核脫出、肛門疼痛或便血的癥狀,其中觀察組復發3例(7.7%),對照組復發10例(23.1%),觀察組的復發率較低(P=0.033),見表7。

3 討論

痔病是人類常見的肛門疾病。據統計,美國的痔病發病率達4.4%[13],法國的發病率高達10%[14]。若Ⅱ度內痔已發展為Ⅲ、Ⅳ度內痔或反復出血,或為外痔、混合痔,便需要進行手術治療[15-17]。痔病的手術方法較多,術式主要以切除痔核為目的。其中PPH主要用來治療Ⅲ、Ⅳ度內痔。隨著PPH技術的流行,臨床中出現各種問題,促使臨床醫師開始了多種改良PPH術。齒線上方黏膜C形切除吻合術是其中的一種改良PPH術式。該種術式可針對患者不同體質、年齡等情況,最大限度將吻合口靠近齒狀線,在保證傳統PPH術優勢的同時,提高手術療效[18]。本研究發現,與行傳統PPH術患者相比,行齒線上方黏膜C形切除吻合術患者的水腫時間、術中出血量、24 h VAS評分、第1次排便疼痛持續時間和帶血時間均降低或縮短,而總有效率升高,提示齒線上方黏膜C形切除吻合術比傳統PPH術有較好的療效。該結果與以往國內外研究結果[19-20]一致。

Feng等[21]研究發現,與傳統的外剝內扎手術相比,齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅲ~Ⅳ度環狀混合痔療效更佳,能改善肛門功能、術后疼痛程度,且安全性較高。本研究發現2組術后12個月的主觀肛門功能評估指標和客觀肛門功能評估指標均有所改善,但行齒線上方黏膜C形切除吻合術的肛門功能改善程度優于行傳統PPH患者,提示相比于傳統PPH,齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅳ度混合痔可以更好地維護患者的肛門功能。這可能是由于齒線上方黏膜C形切除吻合術對痔區的損傷輕、保留了肛墊、破壞少,保護了與排便相關的神經末梢感受器,減少對肛門功能的影響[22-23]。本研究進一步通過隨機行走模型發現,2組患者的隨機波動冪率值的變化和患者接受的術式存在長程關聯,即患者接受的術式影響患者的肛門功能評分。觀察組在行走步數、隨機波動冪律值、步行正增長率等方面均優于對照組,反映了行齒線上方黏膜C形切除吻合術對患者肛門功能的保護作用。

本研究發現,2組患者無肛門失禁、肛門狹窄發生,且出血、排便困難、肛緣水腫和總并發癥發生率的差異均無統計學意義。研究[6]表明,與傳統痔外剝內扎術相比,PPH的并發癥發生率無明顯差異,但會導致嚴重的并發癥。隨著PPH術的流行,國內外臨床醫師對PPH術進行了各種改良,大量臨床試驗表明基于傳統PPH術的改良技術均可降低并發癥發生風險[24]。有研究[25]發現,使用傳統PPH治療混合痔可極大地降低復發風險。本研究36個月隨訪期間,部分患者發生肛門疼痛、痔核脫出、便血等癥狀,且觀察組未復發率(92.3%)高于對照組(76.9%),提示齒線上方黏膜C形切除吻合術不會增加并發癥發生風險,且可降低復發率。

綜上所述,齒線上方黏膜C形切除吻合術治療Ⅳ度混合痔可提高治療效果,降低術后復發率,維持肛門功能,有利于患者恢復。然而,本研究樣本量較少,且為單中心回顧性研究,可能存在一定選擇偏倚。后續還需要多中心、大樣本的隨機對照試驗來驗證。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:汪鐵鋼,直接參與試驗設計、研究實施、數據處理和論文撰寫;端傳友,直接參與試驗設計,研究指導;吳國魁、韓建波和童菲,直接參與實施研究、數據處理;張波和曹紅勇,數據分析。

倫理聲明:本研究已通過南京市六合區人民醫院的倫理審核批準(批文編號:2022LWZZ0012)。