原發性乳腺血管肉瘤是一種罕見的惡性腫瘤,目前臨床病例報道較少。現報道1例原發性乳腺血管肉瘤的X射線和增強磁共振成像表現,同時簡述磁共振成像的影像征象相關的病理基礎,旨在加強醫務人員對這一罕見疾病的影像學征象的認識。

引用本文: 袁野, 趙爽. 病例分析:原發性乳腺血管肉瘤的X射線與磁共振成像表現及其病理基礎. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(1): 28-31. doi: 10.7507/1007-9424.202308060 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

乳腺血管肉瘤是一種罕見的惡性乳腺腫瘤,2012年文獻[1]報道的數據,它約占所有乳腺癌的0.04%,占乳腺肉瘤的8%。依起源不同,乳腺血管肉瘤分為原發性和繼發性,由于原發性乳腺血管肉瘤(primary breast angiosarcoma,PBA)十分罕見,其影像學相關特征報道較少。現回顧性分析1例確診為PBA的病例,重點分析該例患者的影像學表現及其相對應的臨床病理基礎,以提高臨床醫師對本病的影像征象的認識。

1 患者基本信息

患者,女,27歲。因“發現左側乳腺巨大包塊1個月余”于2022年7月6日就診于四川大學華西醫院。查體:雙側乳房對稱,皮膚未見橘皮樣改變及酒窩征改變,皮膚無紅腫,左側乳腺可捫及包塊,質地柔軟,雙側乳頭無凹陷,擠壓無溢液,雙側腋窩及鎖骨上窩未觸及腫大淋巴結。門診超聲示:左側乳腺8點鐘至2點鐘方向及中央區皮下層及腺體層增厚,形態不規則,邊界不清,內血流信號豐富。

2 影像學表現

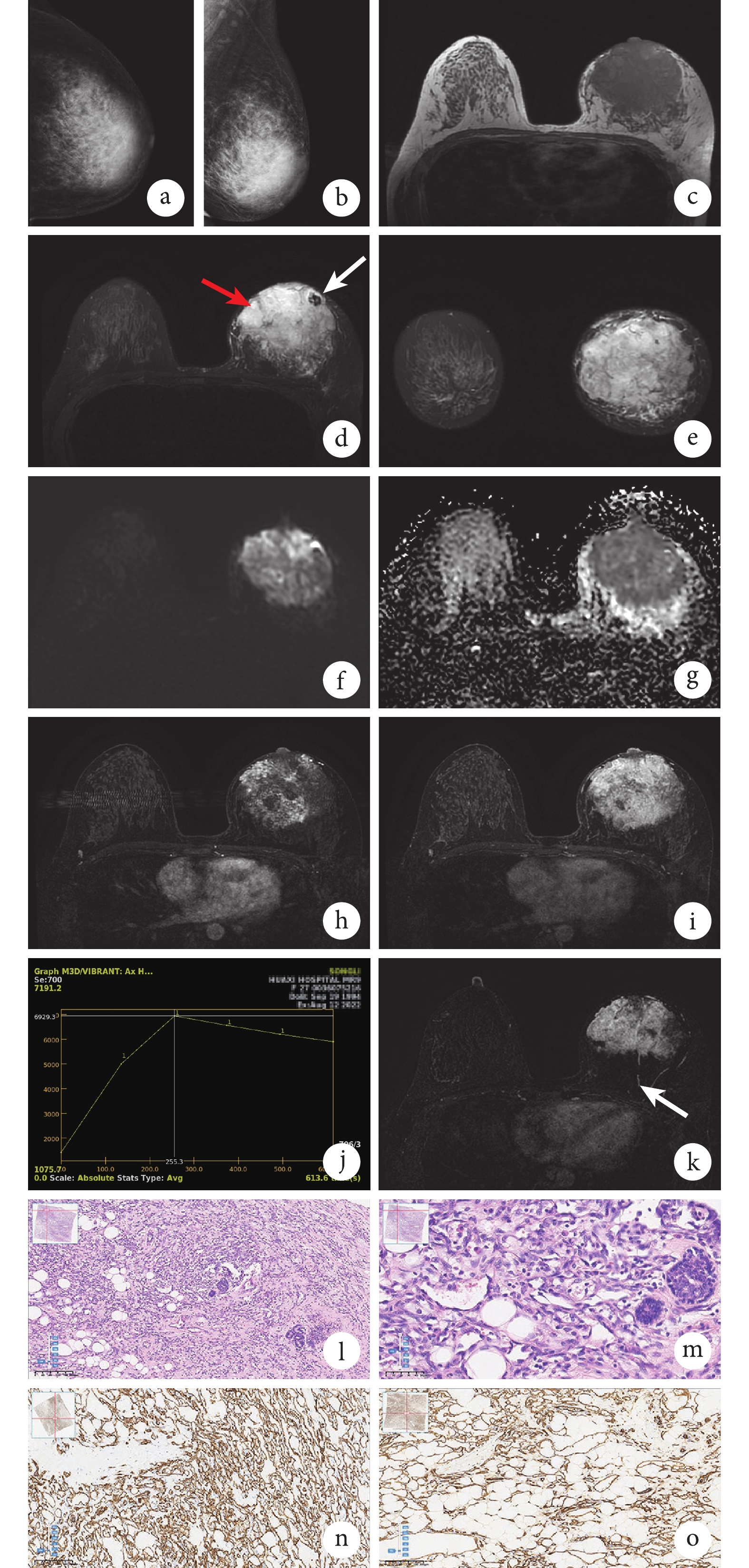

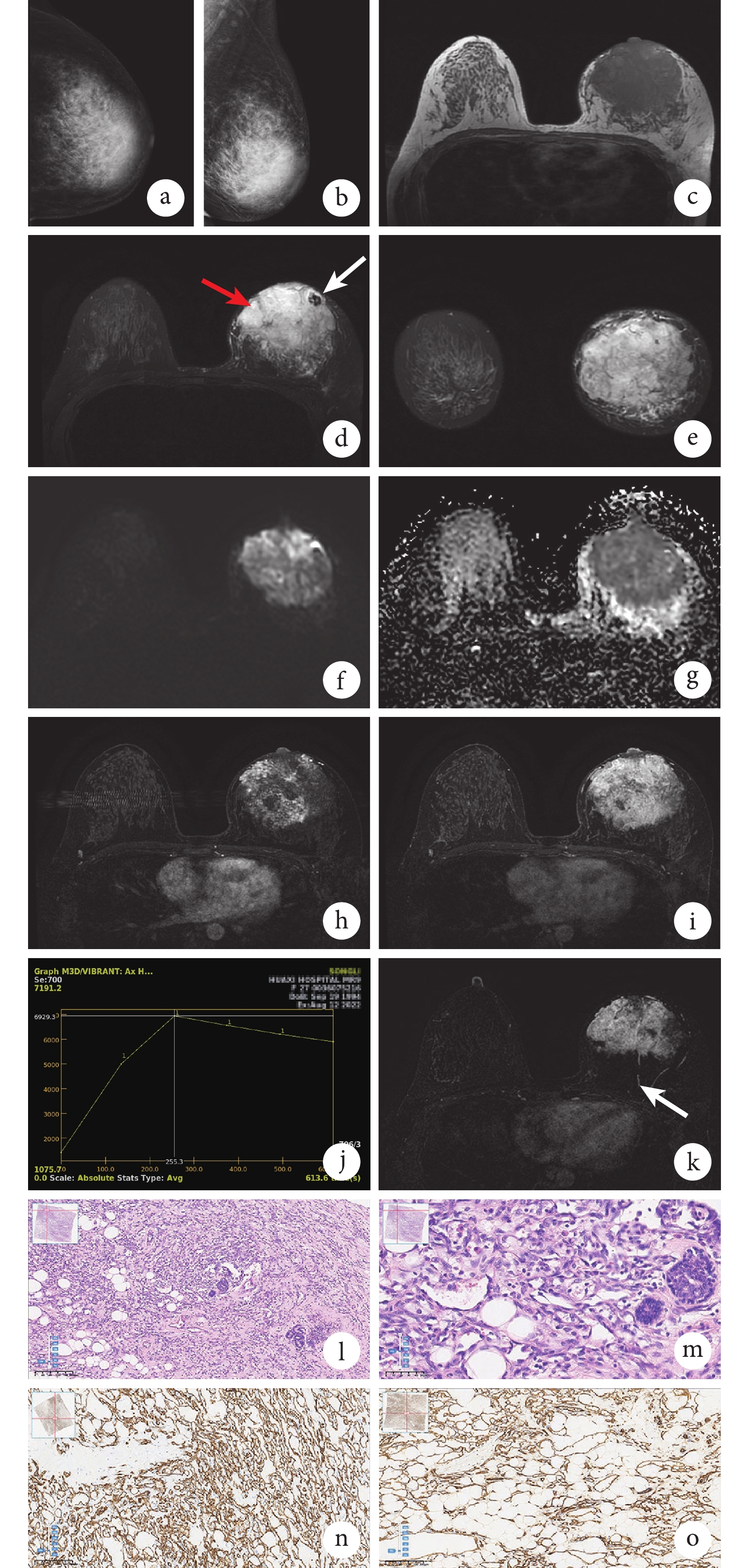

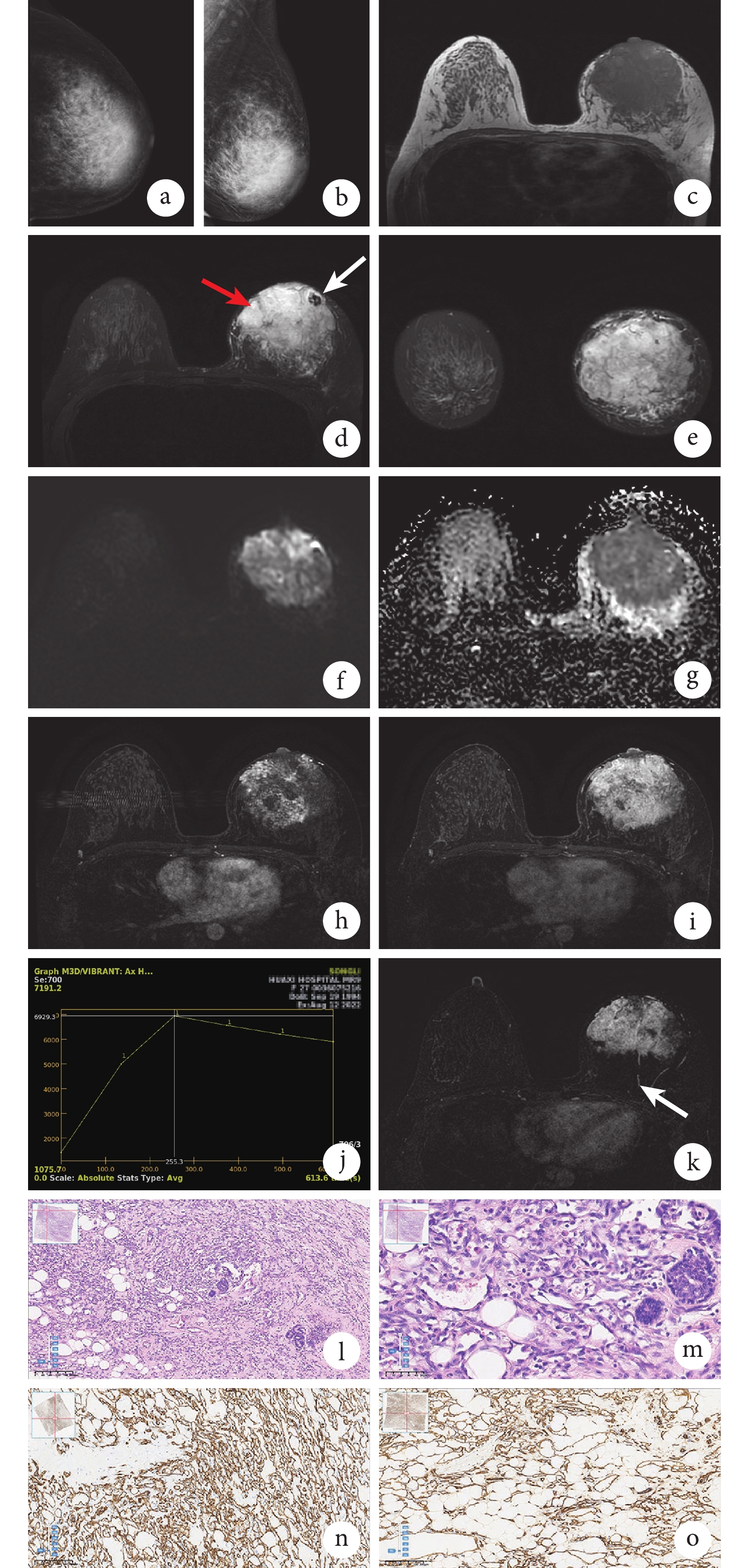

乳腺X射線平片(圖1a、1b)顯示:左側乳腺呈整體不對稱影,邊界模糊,無鈣化灶,局部皮下脂肪間隙消失,左側乳頭稍凹陷,腋窩未見增大淋巴結。乳腺磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)顯示:左側乳腺以中央區前部為主腫塊,呈不規則形,信號不均勻,T1加權成像(weighted imaging,WI)呈低信號(圖1c),T2WI壓脂序列呈高信號,見多發低信號分隔影,內見多發點狀及結節狀T1WI混雜信號、T2WI低信號(圖1d、1e);擴散加權成像顯示腫塊水分子彌散受限(圖1f、1g),動態增強掃描早期快速強化(圖1h),延遲期強化范圍擴大(圖1i),動態增強掃描時間-信號曲線呈流出型(圖1j),腫塊內見多發增粗迂曲血管影穿行(圖1k)。左側腋窩淋巴結增多但未見增大。結合年輕女性的發病年齡特征、美國放射學院乳腺影像報告和數據系統(Breast Imaging Reporting and Data System,BI-RADS),考慮診斷為BI-RADS 5類病變。

圖1

示PBA患者術前乳腺X射線平片和MRI檢查及組織病理學檢測結果

圖1

示PBA患者術前乳腺X射線平片和MRI檢查及組織病理學檢測結果

a、b:分別為左側乳腺頭尾位及側斜位X射線攝影見左側乳腺呈整體不對稱影、左側乳頭稍凹陷,同側腋窩多發淋巴結顯示未見增大;c:MRI T1WI平掃橫斷位見左側乳腺中央區前部低信號為主的腫塊,邊緣不規則;d、e:分別為T2WI壓脂序列橫斷位及冠狀位,見腫塊呈高信號,可見多發低信號分隔影(紅箭頭)及多發點狀低信號(白箭頭);f、g:MRI橫斷位高b值(b=1 000 s/mm2)時擴散加權成像示腫塊呈高信號(f)及表觀彌散系數圖示腫塊信號降低(g);h、i:動態增強早期腫塊明顯強化(h)、延遲期腫塊強化范圍擴大(i);j:腫塊時間-信號曲線呈流出型;k:腫塊內多發增粗迂曲血管影穿行(白箭頭);l、m:左側乳腺病變組織學檢測結果,見腫瘤細胞呈迷路樣及實質細胞巢狀生長(l,蘇木精-伊紅染色 ×100)及大量梭形細胞浸潤性生長、細胞具有異型性并見原始血管腔形成(m,蘇木精-伊紅染色 ×400);n、o:腫瘤細胞呈彌漫性強陽性表達CD31(n,免疫組織化學染色 ×100)和CD34(o,免疫組織化學染色 ×100)

3 手術及病理結果

患者先行組織穿刺活檢,組織活檢病理檢查結果見梭形細胞,細胞具有異型性,多系脈管源性腫瘤。經評估后行左側乳腺包塊切除+腺體筋膜瓣乳房成形術+乳頭整復術,術中見腺體致密,左側乳腺8點鐘至2點鐘方向及中央區乳頭深面查見巨大腫塊,約12 cm×9 cm×8 cm大小,邊界不清,呈分葉狀,腫塊內含大量血管,血供豐富呈暗紅色,無包膜。腫塊與乳暈皮下分界不清。術后組織病理學檢查診斷:脈管腫瘤(圖1l、1m)。術后組織行免疫組織化學染色結果:血管肉瘤,部分區域為Ⅰ級、灶性為Ⅱ級;CD31(+,圖1n)、CD34(+,圖1o)、p53(灶性+)、α-地中海貧血/智力遲鈍X連鎖蛋白(+)、人類皰疹病毒-8(–)、D2-40(–)、平滑肌肌動蛋白抗體(–)、Ki-67陽性率15%。

4 討論

4.1 PBA的臨床特點

PBA患者的發病年齡較其他類型乳腺癌患者早,多見于30~50歲女性,未發現與激素水平有確切相關性[2];本例患者27歲,更為年輕。多數PBA表現為可觸及的腫塊,生長迅速,就診時腫塊大小平均為5.7~7.3 cm[3-5],患病乳房可有彌漫性腫脹、乳房形狀改變,有近1/3的患者會出現腫塊位置處皮膚呈現藍色或紫色改變,亦有腫瘤延伸至皮膚引起潰瘍[3-4];本例患者的患側乳房除了表現出增大以外并未出現乳房皮膚的改變。血源性轉移是PBA擴散到身體其他部位的主要途徑,常見轉移的部位為皮膚、肺、骨骼及腹部臟器,很少發生淋巴結轉移;本例患者就診時也未出現轉移。

4.2 病理表現

PBA起源于血管內皮細胞或向血管內皮細胞分化的間葉細胞,所以一般不會有鈣化灶;在形態上可類似于良性血管瘤,有血池,所以病灶在MRI T2WI上以高信號為主,可伴出血灶。腫瘤形狀不規則,無包膜或包膜不完整,邊界不清,質地柔軟,腫瘤切面多呈魚肉樣,其內可見腔隙及局灶性出血壞死[6]。組織病理根據分化程度可分為Ⅰ級(高分化):正常乳腺導管周圍可見大小及形態不規則、相互吻合的血管腔,所以影像上可以看到病灶內及周圍有迂曲增粗的血管分布,無明顯核分裂及實變病變;Ⅱ級(中分化):實變區病變范圍低于20%,核分裂很少;Ⅲ級(低分化):大片實性病變,上皮細胞呈梭形和多角形,異型明顯,核分裂明顯,常見出血或靜脈湖和壞死灶,乳腺導管和血管腔隙很難見到[7]。本病例患者分化程度以Ⅰ級為主,混雜有Ⅱ級區域。免疫組織化學染色對于PBA的診斷及鑒別診斷非常重要。PBA的內皮標志物是CD34、CD31和Ⅷ因子[7-8],本例患者CD31、CD34強陽性表達,出現p53(灶性+)、α-地中海貧血/智力遲鈍X連鎖蛋白(+),但無Ⅷ因子。

4.3 PBA的影像學表現

PBA的X射線平片表現沒有特異性,最常見的表現為邊界不清楚的非鈣化性腫塊或局灶不對稱[9-10]。PBA無鈣化灶,這可能是因為本病起源于間質而不是導管結構,也可能由于病變惡性程度高、發展速度快,乳腺間質很少出現透明變性及繼發鈣化[10]。PBA也沒有腋窩淋巴結增大。致密乳腺實質患者可能會使腫塊難以觀察,部分PBA患者的腫塊在乳腺X射線平片未能顯示,需要行超聲和MRI檢查[9, 11]。在MRI表現方面,PBA表現為不規則腫塊,T1WI呈低信號,T2WI呈高信號,但T2WI信號不及血管瘤高,這是因為PBA的實性成分比血管瘤多[9, 11]。高分化PBA還可能出現不規則混雜T1WI高信號、T2WI低信號區,反映了病灶出血或存在血管湖[12],是本病的特征性表現。腫塊的強化程度取決于腫瘤的分級,低級別PBA呈流入型或平臺型,高分化PBA表現為流出型[10, 12-14],可見較大的引流血管[15],這與高分化PBA有較豐富的血管結構有關,使得腫瘤強化迅速且明顯,對比劑亦能被較好地引流出瘤灶。本病例患者以高分化為主,因此MRI的強化表現呈現出流出型的特點并可看到較大的引流血管。

4.4 鑒別診斷

PBA主要是與乳腺富血供疾病相鑒別。① 乳腺癌。該病好發于中老年女性,病灶內多有鈣化,腫塊較大時皮膚改變較為明顯,常見腋窩淋巴結轉移。PBA好發于青年女性,罕見鈣化,皮膚有藍紫色改變較為特異,罕見淋巴結轉移,常發生出血。乳腺癌和PBA的動態增強曲線特點有較多重疊,鑒別困難,其中PBA有增粗迂曲的血管影對鑒別診斷有一定幫助。② 交界性或惡性葉狀腫瘤。該病多見于中老年女性,短期內可迅速增大,多為分葉狀腫塊,交界性或惡性葉狀腫瘤和PBA的動態增強曲線特點有較多重疊,鑒別困難,其中PBA可見增粗迂曲的血管影對鑒別診斷有一定幫助。

5 總結

PBA是一種罕見且高度惡性的乳腺腫瘤。本病例為青年女性,腫塊無鈣化,擴散加權成像顯示水分子彌散受限,伴多發出血灶及迂曲增粗的血管穿行,增強掃描范圍逐漸擴大,動態增強時間-信號曲線呈流出型或平臺型,應考慮PBA的可能,但謹記該病屬于罕見疾病,應排除其他常見疾病后再作出診斷。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:袁野查閱文獻、撰寫及修改本文;趙爽審閱及修改本文。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審批 [批文編號:2023年審(1684)號]。

乳腺血管肉瘤是一種罕見的惡性乳腺腫瘤,2012年文獻[1]報道的數據,它約占所有乳腺癌的0.04%,占乳腺肉瘤的8%。依起源不同,乳腺血管肉瘤分為原發性和繼發性,由于原發性乳腺血管肉瘤(primary breast angiosarcoma,PBA)十分罕見,其影像學相關特征報道較少。現回顧性分析1例確診為PBA的病例,重點分析該例患者的影像學表現及其相對應的臨床病理基礎,以提高臨床醫師對本病的影像征象的認識。

1 患者基本信息

患者,女,27歲。因“發現左側乳腺巨大包塊1個月余”于2022年7月6日就診于四川大學華西醫院。查體:雙側乳房對稱,皮膚未見橘皮樣改變及酒窩征改變,皮膚無紅腫,左側乳腺可捫及包塊,質地柔軟,雙側乳頭無凹陷,擠壓無溢液,雙側腋窩及鎖骨上窩未觸及腫大淋巴結。門診超聲示:左側乳腺8點鐘至2點鐘方向及中央區皮下層及腺體層增厚,形態不規則,邊界不清,內血流信號豐富。

2 影像學表現

乳腺X射線平片(圖1a、1b)顯示:左側乳腺呈整體不對稱影,邊界模糊,無鈣化灶,局部皮下脂肪間隙消失,左側乳頭稍凹陷,腋窩未見增大淋巴結。乳腺磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)顯示:左側乳腺以中央區前部為主腫塊,呈不規則形,信號不均勻,T1加權成像(weighted imaging,WI)呈低信號(圖1c),T2WI壓脂序列呈高信號,見多發低信號分隔影,內見多發點狀及結節狀T1WI混雜信號、T2WI低信號(圖1d、1e);擴散加權成像顯示腫塊水分子彌散受限(圖1f、1g),動態增強掃描早期快速強化(圖1h),延遲期強化范圍擴大(圖1i),動態增強掃描時間-信號曲線呈流出型(圖1j),腫塊內見多發增粗迂曲血管影穿行(圖1k)。左側腋窩淋巴結增多但未見增大。結合年輕女性的發病年齡特征、美國放射學院乳腺影像報告和數據系統(Breast Imaging Reporting and Data System,BI-RADS),考慮診斷為BI-RADS 5類病變。

圖1

示PBA患者術前乳腺X射線平片和MRI檢查及組織病理學檢測結果

圖1

示PBA患者術前乳腺X射線平片和MRI檢查及組織病理學檢測結果

a、b:分別為左側乳腺頭尾位及側斜位X射線攝影見左側乳腺呈整體不對稱影、左側乳頭稍凹陷,同側腋窩多發淋巴結顯示未見增大;c:MRI T1WI平掃橫斷位見左側乳腺中央區前部低信號為主的腫塊,邊緣不規則;d、e:分別為T2WI壓脂序列橫斷位及冠狀位,見腫塊呈高信號,可見多發低信號分隔影(紅箭頭)及多發點狀低信號(白箭頭);f、g:MRI橫斷位高b值(b=1 000 s/mm2)時擴散加權成像示腫塊呈高信號(f)及表觀彌散系數圖示腫塊信號降低(g);h、i:動態增強早期腫塊明顯強化(h)、延遲期腫塊強化范圍擴大(i);j:腫塊時間-信號曲線呈流出型;k:腫塊內多發增粗迂曲血管影穿行(白箭頭);l、m:左側乳腺病變組織學檢測結果,見腫瘤細胞呈迷路樣及實質細胞巢狀生長(l,蘇木精-伊紅染色 ×100)及大量梭形細胞浸潤性生長、細胞具有異型性并見原始血管腔形成(m,蘇木精-伊紅染色 ×400);n、o:腫瘤細胞呈彌漫性強陽性表達CD31(n,免疫組織化學染色 ×100)和CD34(o,免疫組織化學染色 ×100)

3 手術及病理結果

患者先行組織穿刺活檢,組織活檢病理檢查結果見梭形細胞,細胞具有異型性,多系脈管源性腫瘤。經評估后行左側乳腺包塊切除+腺體筋膜瓣乳房成形術+乳頭整復術,術中見腺體致密,左側乳腺8點鐘至2點鐘方向及中央區乳頭深面查見巨大腫塊,約12 cm×9 cm×8 cm大小,邊界不清,呈分葉狀,腫塊內含大量血管,血供豐富呈暗紅色,無包膜。腫塊與乳暈皮下分界不清。術后組織病理學檢查診斷:脈管腫瘤(圖1l、1m)。術后組織行免疫組織化學染色結果:血管肉瘤,部分區域為Ⅰ級、灶性為Ⅱ級;CD31(+,圖1n)、CD34(+,圖1o)、p53(灶性+)、α-地中海貧血/智力遲鈍X連鎖蛋白(+)、人類皰疹病毒-8(–)、D2-40(–)、平滑肌肌動蛋白抗體(–)、Ki-67陽性率15%。

4 討論

4.1 PBA的臨床特點

PBA患者的發病年齡較其他類型乳腺癌患者早,多見于30~50歲女性,未發現與激素水平有確切相關性[2];本例患者27歲,更為年輕。多數PBA表現為可觸及的腫塊,生長迅速,就診時腫塊大小平均為5.7~7.3 cm[3-5],患病乳房可有彌漫性腫脹、乳房形狀改變,有近1/3的患者會出現腫塊位置處皮膚呈現藍色或紫色改變,亦有腫瘤延伸至皮膚引起潰瘍[3-4];本例患者的患側乳房除了表現出增大以外并未出現乳房皮膚的改變。血源性轉移是PBA擴散到身體其他部位的主要途徑,常見轉移的部位為皮膚、肺、骨骼及腹部臟器,很少發生淋巴結轉移;本例患者就診時也未出現轉移。

4.2 病理表現

PBA起源于血管內皮細胞或向血管內皮細胞分化的間葉細胞,所以一般不會有鈣化灶;在形態上可類似于良性血管瘤,有血池,所以病灶在MRI T2WI上以高信號為主,可伴出血灶。腫瘤形狀不規則,無包膜或包膜不完整,邊界不清,質地柔軟,腫瘤切面多呈魚肉樣,其內可見腔隙及局灶性出血壞死[6]。組織病理根據分化程度可分為Ⅰ級(高分化):正常乳腺導管周圍可見大小及形態不規則、相互吻合的血管腔,所以影像上可以看到病灶內及周圍有迂曲增粗的血管分布,無明顯核分裂及實變病變;Ⅱ級(中分化):實變區病變范圍低于20%,核分裂很少;Ⅲ級(低分化):大片實性病變,上皮細胞呈梭形和多角形,異型明顯,核分裂明顯,常見出血或靜脈湖和壞死灶,乳腺導管和血管腔隙很難見到[7]。本病例患者分化程度以Ⅰ級為主,混雜有Ⅱ級區域。免疫組織化學染色對于PBA的診斷及鑒別診斷非常重要。PBA的內皮標志物是CD34、CD31和Ⅷ因子[7-8],本例患者CD31、CD34強陽性表達,出現p53(灶性+)、α-地中海貧血/智力遲鈍X連鎖蛋白(+),但無Ⅷ因子。

4.3 PBA的影像學表現

PBA的X射線平片表現沒有特異性,最常見的表現為邊界不清楚的非鈣化性腫塊或局灶不對稱[9-10]。PBA無鈣化灶,這可能是因為本病起源于間質而不是導管結構,也可能由于病變惡性程度高、發展速度快,乳腺間質很少出現透明變性及繼發鈣化[10]。PBA也沒有腋窩淋巴結增大。致密乳腺實質患者可能會使腫塊難以觀察,部分PBA患者的腫塊在乳腺X射線平片未能顯示,需要行超聲和MRI檢查[9, 11]。在MRI表現方面,PBA表現為不規則腫塊,T1WI呈低信號,T2WI呈高信號,但T2WI信號不及血管瘤高,這是因為PBA的實性成分比血管瘤多[9, 11]。高分化PBA還可能出現不規則混雜T1WI高信號、T2WI低信號區,反映了病灶出血或存在血管湖[12],是本病的特征性表現。腫塊的強化程度取決于腫瘤的分級,低級別PBA呈流入型或平臺型,高分化PBA表現為流出型[10, 12-14],可見較大的引流血管[15],這與高分化PBA有較豐富的血管結構有關,使得腫瘤強化迅速且明顯,對比劑亦能被較好地引流出瘤灶。本病例患者以高分化為主,因此MRI的強化表現呈現出流出型的特點并可看到較大的引流血管。

4.4 鑒別診斷

PBA主要是與乳腺富血供疾病相鑒別。① 乳腺癌。該病好發于中老年女性,病灶內多有鈣化,腫塊較大時皮膚改變較為明顯,常見腋窩淋巴結轉移。PBA好發于青年女性,罕見鈣化,皮膚有藍紫色改變較為特異,罕見淋巴結轉移,常發生出血。乳腺癌和PBA的動態增強曲線特點有較多重疊,鑒別困難,其中PBA有增粗迂曲的血管影對鑒別診斷有一定幫助。② 交界性或惡性葉狀腫瘤。該病多見于中老年女性,短期內可迅速增大,多為分葉狀腫塊,交界性或惡性葉狀腫瘤和PBA的動態增強曲線特點有較多重疊,鑒別困難,其中PBA可見增粗迂曲的血管影對鑒別診斷有一定幫助。

5 總結

PBA是一種罕見且高度惡性的乳腺腫瘤。本病例為青年女性,腫塊無鈣化,擴散加權成像顯示水分子彌散受限,伴多發出血灶及迂曲增粗的血管穿行,增強掃描范圍逐漸擴大,動態增強時間-信號曲線呈流出型或平臺型,應考慮PBA的可能,但謹記該病屬于罕見疾病,應排除其他常見疾病后再作出診斷。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:袁野查閱文獻、撰寫及修改本文;趙爽審閱及修改本文。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會審批 [批文編號:2023年審(1684)號]。