引用本文: 張歡馨, 賀子妍, 白亞寧, 汪曉東, 向海平, 李立. 單中心結直腸癌患者的常住地與長期預后的關系:基于DACCA的真實世界數據研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(1): 32-39. doi: 10.7507/1007-9424.202310041 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

近年來,我國結直腸癌(colorectal cancer,CRC)的發病率和病死率呈現持續上升的趨勢[1-2],2020年的數據[3]顯示,中國新診斷CRC病例占全球所有新發CRC病例的28.8%,CRC相關的死亡人數占全球所有CRC相關死亡人數的30.6%。有研究[4-5]表明,CRC患者的患病率和預后情況與經濟狀況、腫瘤分期、組織學類型、腫瘤位置、診斷時的年齡等因素密切相關,而且地域分布差異明顯。目前,雖然已有較多關于前面提及因素研究的文獻,但對于地域分布差異尤其是樣本量較大的研究相對較少。四川大學華西醫院(以下簡稱“我院”)的CRC就診患者幾乎遍布全國[6],考慮到四川省是我院醫療中心面對的主要省份且人口分布廣泛,因此深入了解來自四川省就診患者的特征,尤其是地域特征,具有重要的研究價值。我院華西腸癌數據庫 (Database from Colorectal Cancer,DACCA)源于真實世界場景,它為CRC數據的結構化應用提供了基礎。筆者團隊已對于數據庫的構建方式和數據庫呈現的基本數據狀態完成了第1板塊(數據構建)和第2板塊(數據研究)的闡述(見本刊2019–2021年連載)。后續筆者團隊將于第3板塊(數據庫解讀)和第4板塊(數據庫決策)逐步利用 DACCA數據回答在結直腸癌全生命周期流程中的諸多臨床問題。在數據庫解讀第1章(人群特征)的第1部分(體質量指數系列研究)、第2部分(年齡相關系列研究)、第3部分(婚姻狀況的系列研究)后,本研究團隊將對第4部分(常住地相關系列研究)進行解讀。DACCA中的數據呈現了區域醫療中心的CRC患者特征[7],因此,本研究對DACCA中的數據進行分析,旨在探究地域特征與CRC患者預后之間的關聯,為臨床決策提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 數據庫版本

本次數據分析選取的DACCA版本為2022年6月23日更新版。

1.2 數據參數的選擇及定義

為更好地了解DACCA中CRC患者的人群特征,本研究選取我院主要服務的四川省進行分析,即選擇DACCA中常住地為四川省的患者進行本次研究。本研究中選擇的數據參數包括患者個體數據(性別、年齡、癌癥相關家族史等)、腫瘤特征數據(腫瘤部位、腫瘤性質、分化程度、pTNM 分期、梗阻、套疊、穿孔、水腫、出血等)、地理數據(四川省行政區、四川省五大經濟區),隨訪數據(生存狀態、是否轉移、是否復發、近期并發癥、遠期并發癥、總生存時間)。DACCA 編碼體系相關參數的定義詳見《數據庫建設第五部分·結直腸癌的腫瘤特征—模塊的設計(二)》[8] 、《數據庫建設第六部分:結直腸癌分期的標簽與結構化》[9]和《數據庫建設第十一部分:結直腸癌隨訪的標簽與結構化》[10]。

根據本次研究需要,將“地址”項數據進行市(州)級分類,省轄市暫歸于代管的地級市。根據《四川省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》分類標準,將 21 個市(州)按經濟發展特征劃分為成都、川南、攀西、川東北和川西北生態五大經濟地區[11]。將連續變量“年齡”參數,根據我國年齡分段標準[12]分為:青年組(年齡<35歲)、中年組(年齡35~59歲)及老年組(年齡≥59歲)3組;身體質量指數(body mass index,BMI)[13]分為為低體重(BMI<18.5 kg/m2)、體重正常(18.5 kg/m2≤BMI<24.0 kg/m2)、超重(24.0 kg/m2≤BMI<28.0 kg/m2)和肥胖(BMI≥28.0 kg/m2)。生存時間(月)定義為從手術日期至隨訪終期或死亡日期所持續的時間。

1.3 數據篩選方案

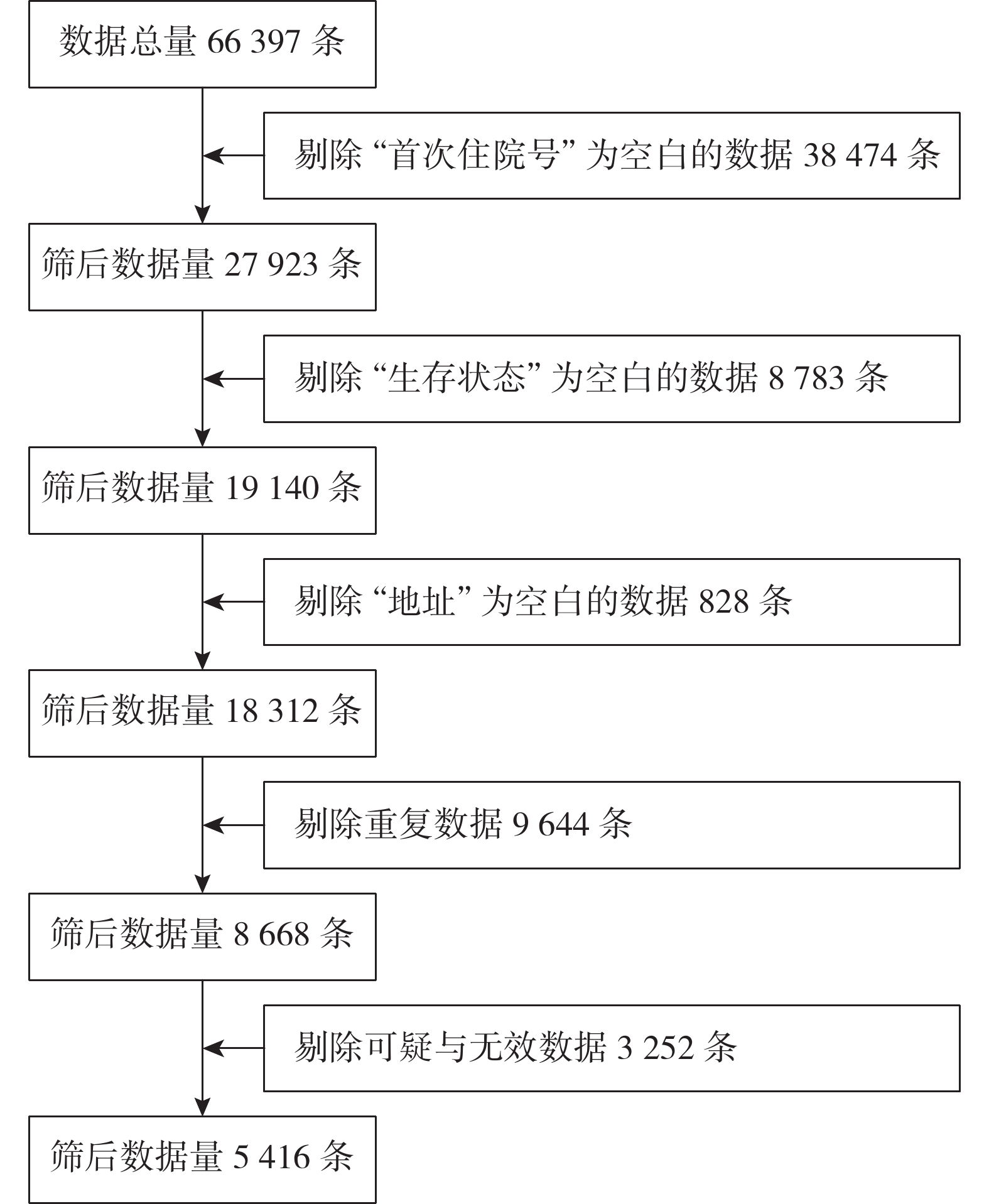

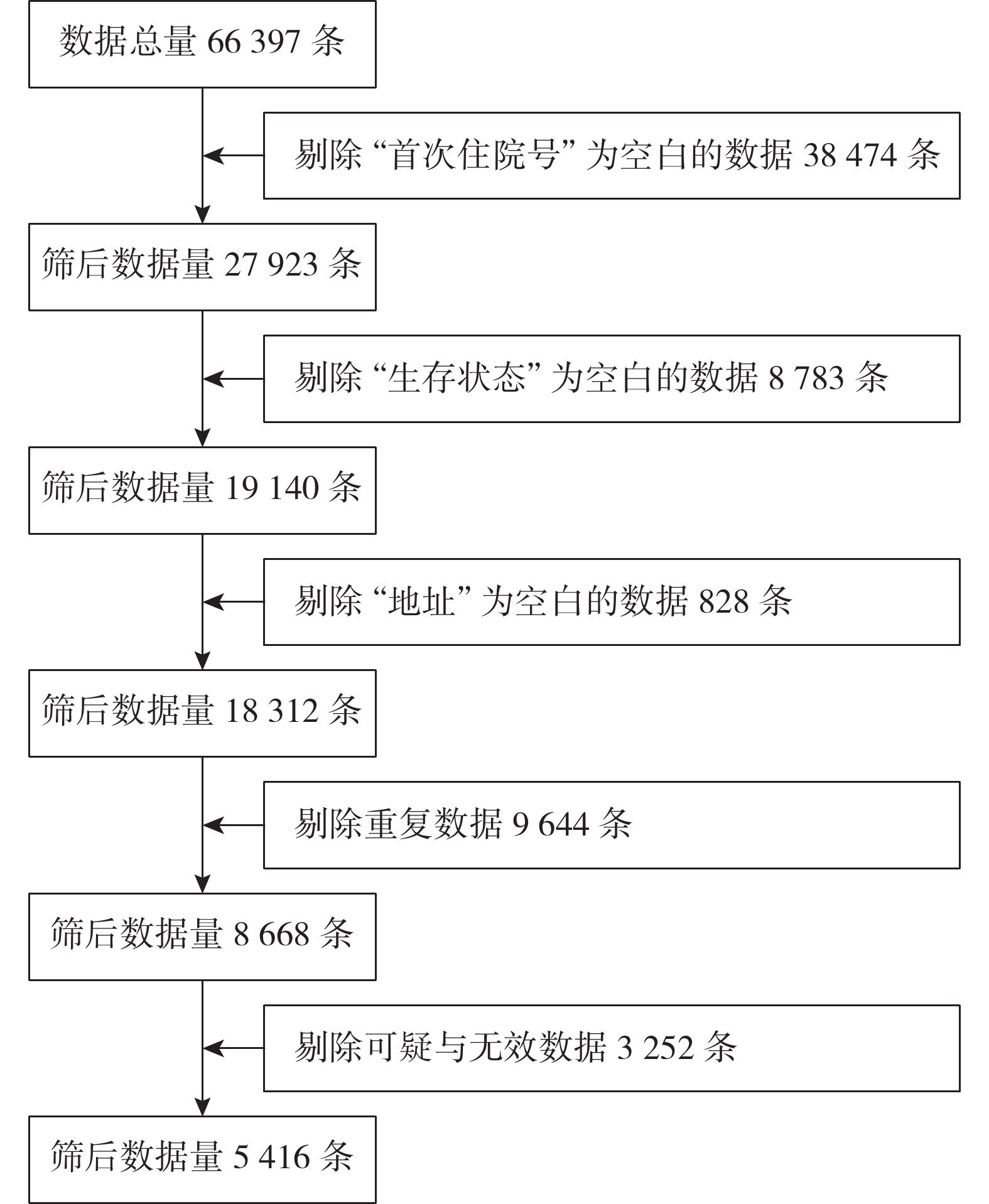

根據研究的需要,筆者團隊以“居住地”作為篩選條件,剔除“首次住院號”條目下數據為空白的條目,再根據“居住地”條目,剔除數據為空白的條目;再剔除重復數據;再剔除觀察指標所在列全部為空白的條目。

1.4 統計學方法

數據分析采用R4.2.2軟件,為了避免直接排除少數生存時間的缺失值帶來的統計檢驗效能減少和偏性,使用基于R語言的mice程序包進行多變量多重插補來估算少量的缺失值[14]。計數資料以“例(%)”進行描述;計量資料服從正態分布時以均數±標準差( ±s)描述,不服從正態分布時以中位數(median,M)和上下四分位數(P25,P75)描述。采用Cox比例風險模型進行單因素分析和多因素生存分析,Kaplan-Meier法繪制生存曲線并采用log-rank檢驗。檢驗水準α=0.05。

±s)描述,不服從正態分布時以中位數(median,M)和上下四分位數(P25,P75)描述。采用Cox比例風險模型進行單因素分析和多因素生存分析,Kaplan-Meier法繪制生存曲線并采用log-rank檢驗。檢驗水準α=0.05。

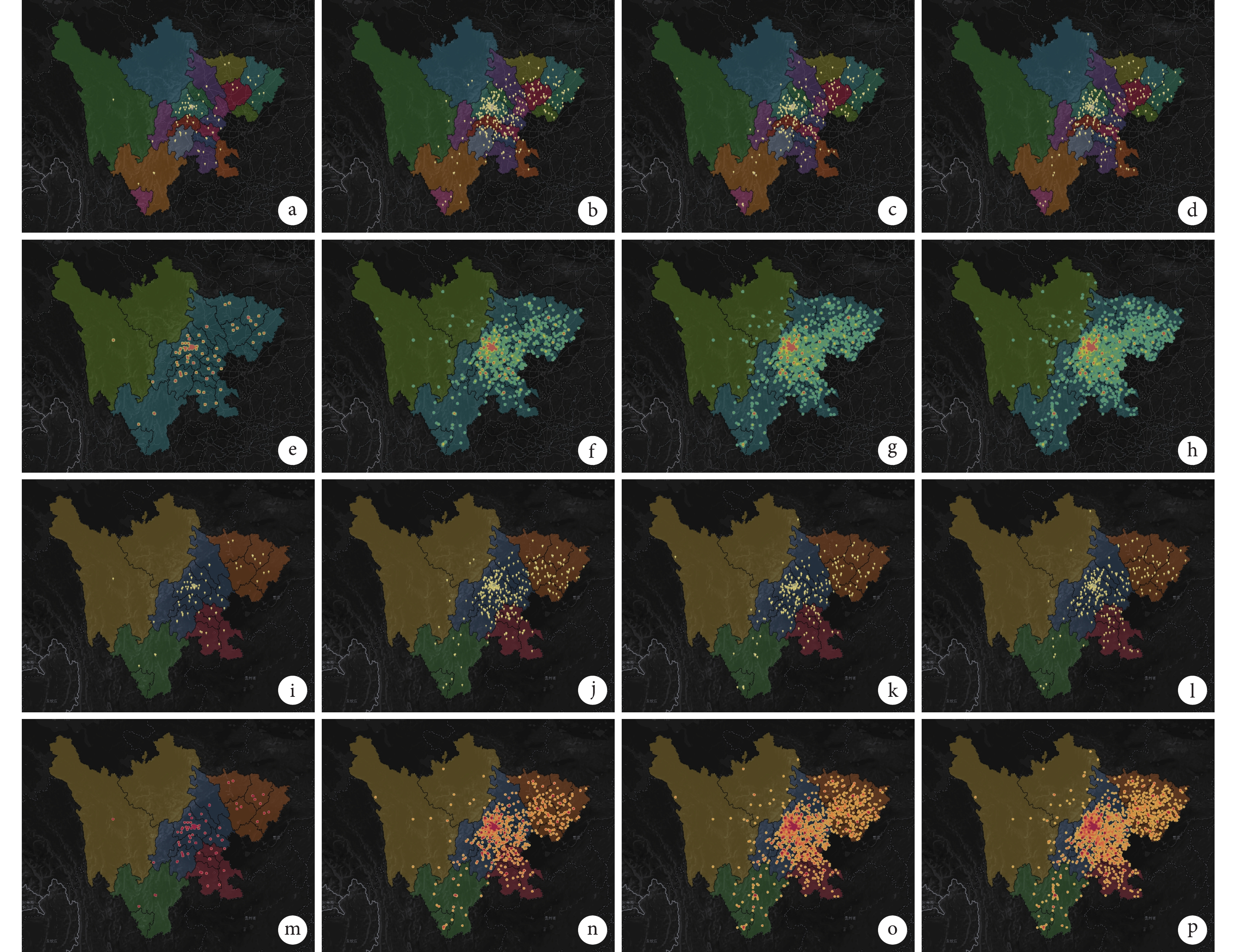

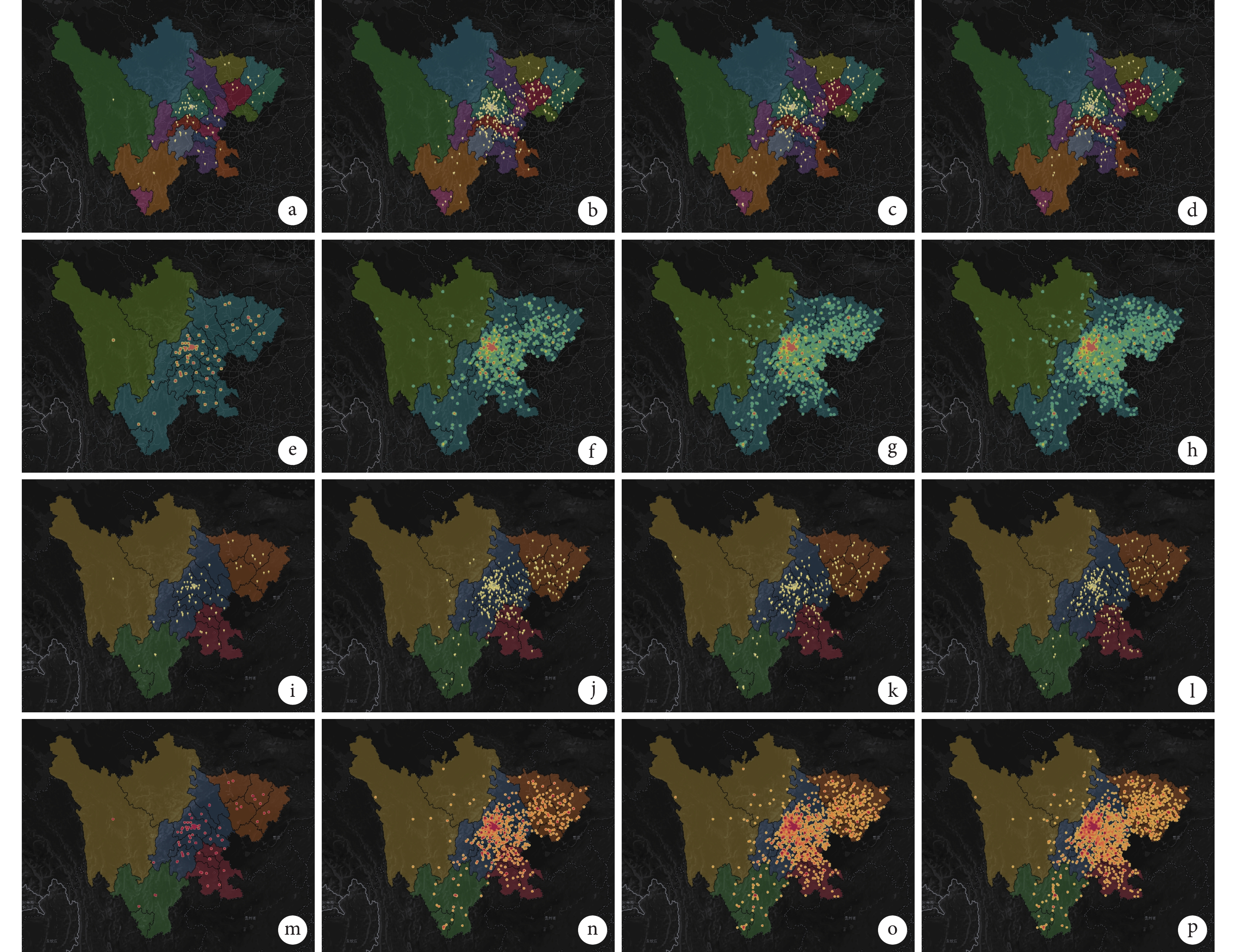

患者地理分布圖由Tableau完成,以熱力圖顯示患者在四川省市(州)級和五大經濟區的分布情況。本次研究選用的地圖工具為百度地圖開放平臺Map Location(2020.3.7版本)和Tableau(2023.3版本)。借助Map Location、使用百度地圖開放平臺的API將患者的地理位置轉換為坐標系為WGS-84的經緯度,最后將轉換得到的經緯度數據輸入到Tableau中,背景選用深色樣式,沖蝕為0%,全國各省份以及四川省和成都市的地圖層均勾選底圖、土地覆蓋、海岸線、國家/地區邊界(淺灰)、國家/地區名字(淺灰)、州/省/市/自治區邊界和州/省/市/自治區。以每5年為一時間節點的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖來顯示CRC患者的空間流行特征以及地理分布特點,進一步了解這一疾病的分布特點和患者的生存情況。

2 結果

2.1 DACCA中CRC就診患者的基本情況

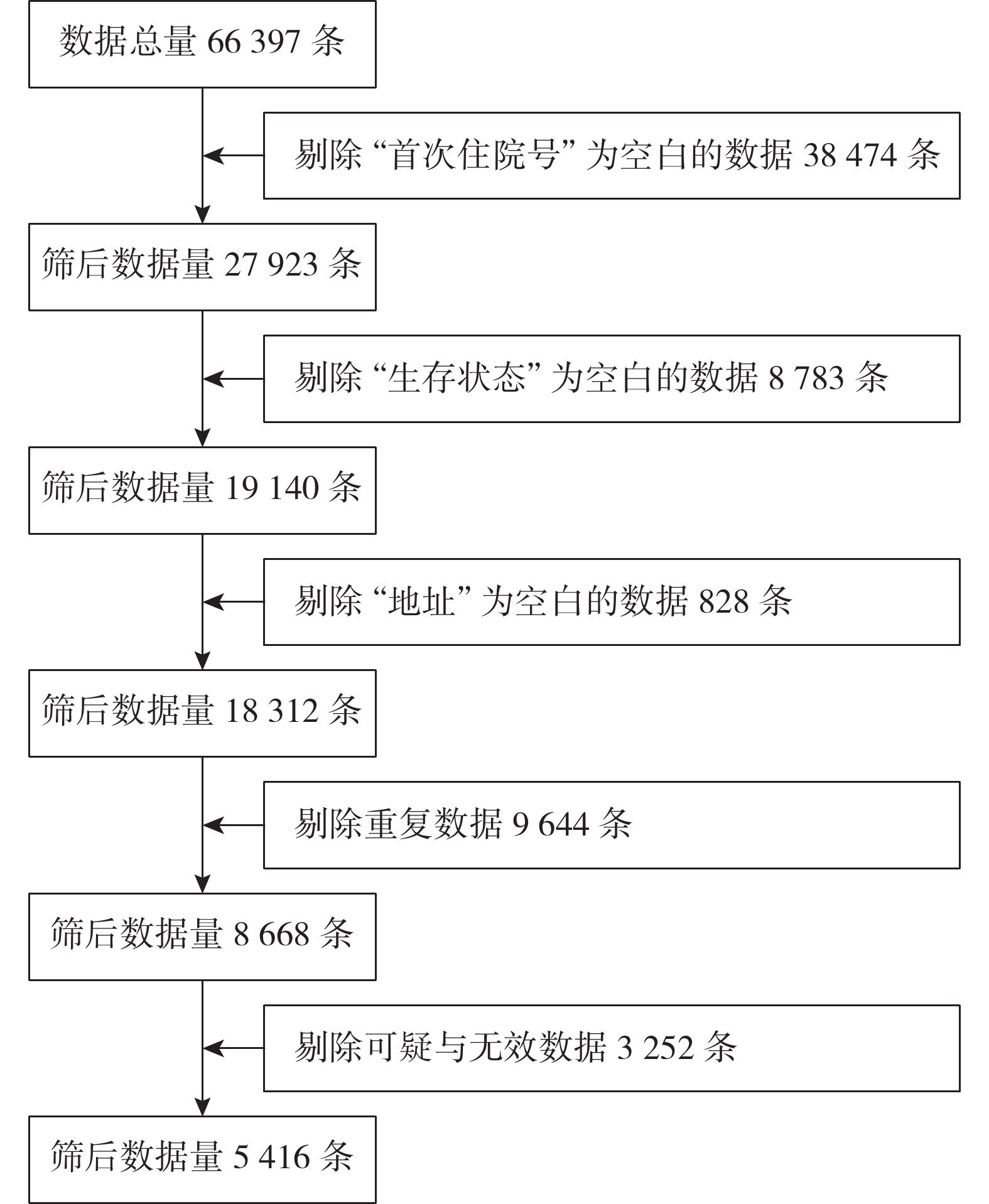

將截至2022年6月23日DACCA中所有數據進行篩選,符合篩選條件的數據總共為5 416條,具體篩選過程及結果見圖1。不同市(州)級患者的具體基線資料見附表1。其中男3 155條(58.3%),女2 261條(41.7%);有年齡的數據有5 416條,年齡[M(P25,P75)]為61(51,69)歲。腫瘤位于結腸1 039條(19.2%),直腸4 377條(80.8%);腫瘤性質為腺癌4 339條(80.1%),黏液腺癌882條(16.3%),印戒細胞癌96條(1.8%),神經內分泌癌47條(0.9%),鱗狀細胞癌24條(0.4%),惡性黑色素瘤14條(0.3%),惡性間質瘤7條(0.1%),惡性淋巴瘤7條(0.1%);腫瘤低分化483條(8.9%),中分化4 629條(85.5%),高分化304條(5.6%);有明確pTNM 分期記錄的數據4 598條,其中0期 94條(1.7%),Ⅰ期89條(1.6%),Ⅱ期1 225 條(22.6%), Ⅲ期1 581條(29.2%),Ⅳ期1 609條(29.7%);明確記載有癌癥相關家族史患者數據有1 110條(20.5%);明確記載有近期并發癥者數據有354條(6.5%),有遠期并發癥者數據有229條(4.2%)。

圖1

示數據篩選過程及結果

圖1

示數據篩選過程及結果

2.2 DACCA中CRC患者的地理散發特征

本研究中共計5 416條有效數據涵蓋了四川省內所有市(州)級行政區域。2007–2022年各市(州)級圖層和五大經濟區圖層揭示了CRC患者的分布模式和變化趨勢。

2.2.1 根據市(州)級分布圖分析結果

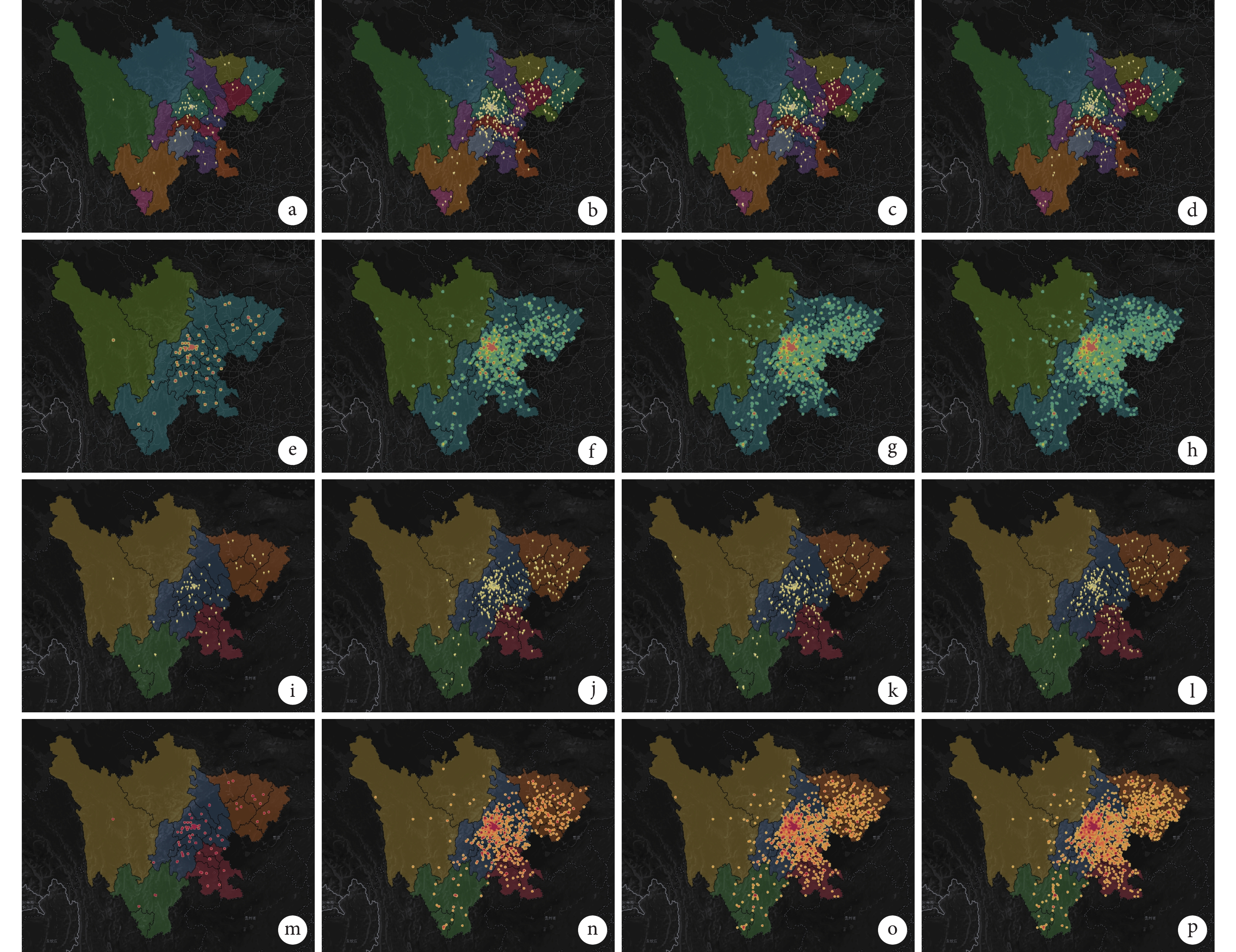

病例來自前5位的是成都(2 425例,44.77%)、眉山(313例,5.78%)、南充(247例,4.56%)、樂山(240例,4.43%)和達州(232例,4.28%)。患者分布基本按照以“綿陽市—成都市—雅安市”為軸線劃分為東、西兩個區域,絕大部分患者分布在東部區域(5 359例,98.95%),西部區域分布較少(57例,1.05%)。2007–2022年按各市(州)級分布的CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖見附圖1,逐年大部分市(州)就診的CRC患者逐漸呈現區域擴大和人數增加趨勢,尤其在中東部地區,以成都市、眉山市和資陽市為主,其中成都市一直存在高度聚集現象,其他市級區域逐漸出現小范圍聚集和彌散現象;西部區域患者呈零星散發分布,CRC患者人數逐年緩慢增加且無聚集現象出現。以每5年為一時間節點,分別展示2007、2012、2017和2022年的CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖,見圖2a~2h。2007–2022年各年期間具體的病例數見附圖2,其中2007年來自成都市的CRC患者為67例,占全年年就診病例數的54.47%(123例),無來自阿壩藏族自治州、廣安市和攀枝花市的CRC患者;2008年開始,截至2021年,除2009、2010、2013、2016、2020各有1個市(州)無就診的CRC患者外,其余年份CRC就診患者分布于四川省21個市(州)。

圖2

示按每5年為一時間節點展示的2007、2012、2017和2022年CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖

圖2

示按每5年為一時間節點展示的2007、2012、2017和2022年CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖

a~d:分別為21個市(州)2007、2012、2017和2022年CRC患者的彌散趨勢圖;e~h:分別為21個市(州)2007、2012、2017和2022年CRC患者的疊加趨勢熱力圖,以“綿陽市—成都市—雅安市”為軸線劃分為東、西兩個區域,藍綠色表示為東部區域,厥綠色表示為西部區域;i~l:分別為五大經濟區2007、2012、2017和2022年CRC患者的彌散趨勢圖;m~p:分別為五大經濟區2007、2012、2017和2022年CRC患者的疊加趨勢熱力圖

2.2.2 根據五大經濟區圖層分布結果

病例來自成都平原經濟區(3 829例,70.70%)、川東北經濟區(839例,15.49%)、川南經濟區(500例,9.23%)、川西北生態經濟區(57例,1.05%)及攀西經濟區(191例,3.53%)。2007–2022年期間,按五大經濟區分布的CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖見附圖3,可見成都平原經濟區一直為密集強度中心,其密集強度在逐年增加;川西北生態經濟區一直沒有聚集現象出現,多為零星散發分布。以每5年為一時間節點,分別展示2007、2012、2017和2022年的CRC就診患者在五大經濟區分布的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖,見圖2i~2p。2007–2022年各年具體的病例數見附圖4,攀西經濟區增加最明顯,截至2021年,從3例累積增長至191例。

2.3 DACCA中CRC就診患者預后情況及其影響因素分析結果

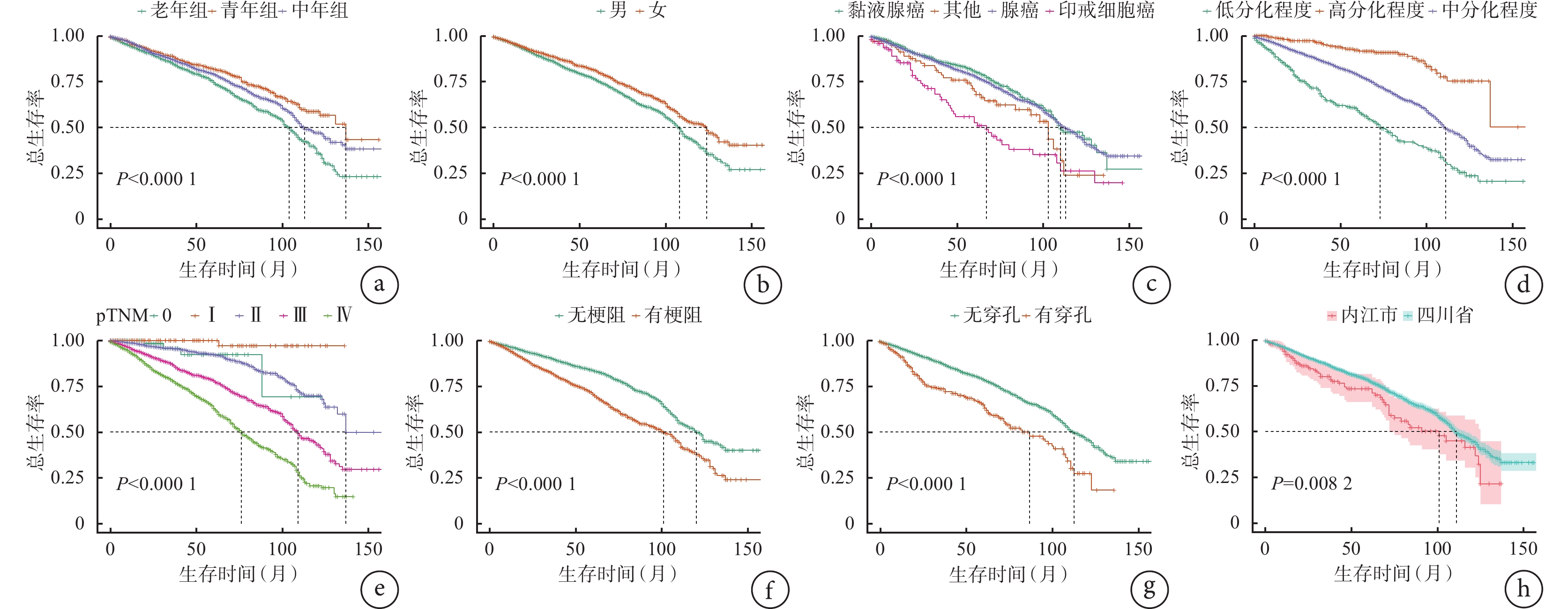

截至2022年6月23日,共5 416例患者,其中有1 282例患者死亡,中位總生存期110個月。單因素Cox回歸分析結果發現,CRC患者中位總生存時間與本研究中分析的因素性別、年齡、高血壓、腫瘤類型、腫瘤分化程度、pTNM分期、梗阻、穿孔、水腫、出血等因素有關(均P<0.05),而與患者的BMI、血型、糖尿病、原發腫瘤位置、家族史、套疊等因素無關(均P>0.05);對此進一步進行多因素Cox比例風險回歸模型分析結果顯示,性別為男性、年齡為中年組(35~59歲)和老年組(≥59歲)、腫瘤性質為腺癌(相對于黏液腺癌)、分化程度為低分化、pTNM分期為Ⅲ和Ⅳ期、有梗阻和穿孔7個因素是CRC患者中位總生存時間縮短的危險因素(均P<0.05)。見表1。

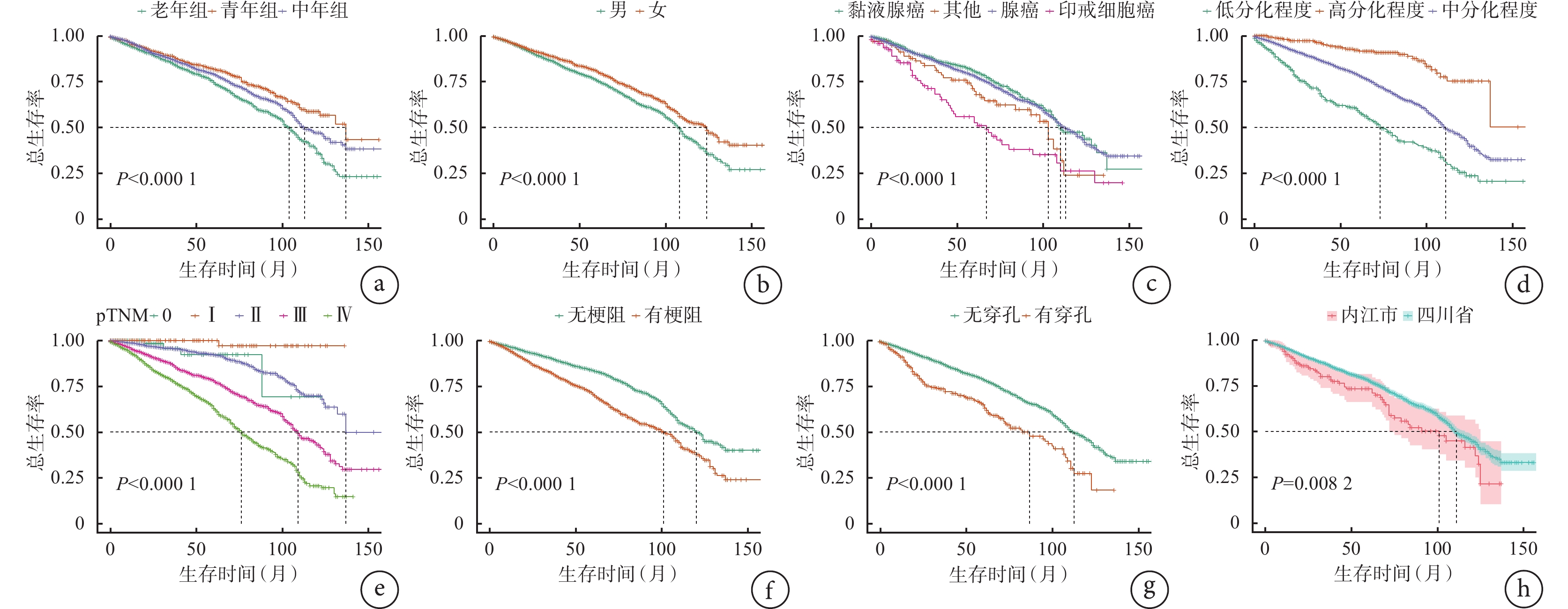

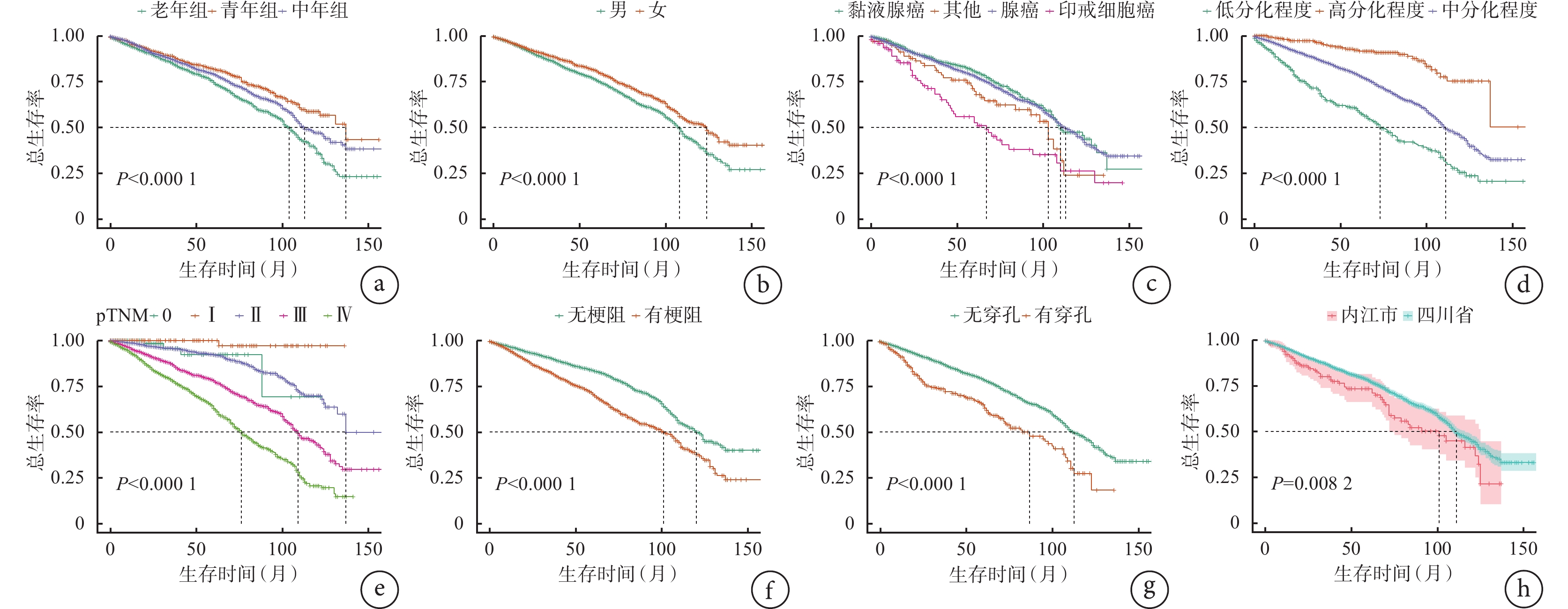

通過對所有協變量進行調整后,采用Kaplan-Meier法繪制的7個風險因素不同特征患者的總生存曲線(圖3)比較差異均有統計學意義(P<0.05)。體現在中年組(35~59歲)與老年組(≥59歲)患者相較于青年組患者(<35 歲)的生存率下降較為迅速;女性患者相較于男性患者表現出更高的生存率;腺癌與黏液腺癌的生存曲線趨勢相對一致,印戒細胞癌生存曲線下降速度較為迅速,其生存風險較大;分化程度低的患者生存率從一開始下降非常迅速,表現出較大的生存風險;pTNM 為Ⅲ和Ⅳ期的患者生存率下降較為迅速,有較高生存風險;存在梗阻或穿孔的患者生存風險更大。具體比較結果見附表 2。

圖3

示DACCA中不同風險因素CRC患者總生存情況比較以及內江市CRC患者與整體CRC患者總生存情況比較的Kaplan-Meier生存曲線

圖3

示DACCA中不同風險因素CRC患者總生存情況比較以及內江市CRC患者與整體CRC患者總生存情況比較的Kaplan-Meier生存曲線

a:不同年齡段患者比較;b:不同性別患者比較;c:不同腫瘤性質患者比較;d:不同分化程度患者比較;e:不同pTNM患者比較;f:是否有梗阻患者比較;g:是否有穿孔患者比較;h:內江市CRC患者與整體CRC患者比較

2.4 DACCA中21市(州)CRC患者的生存情況分析結果

DACCA中,四川省21市(州)整體CRC患者的1、3和5年累積總生存率分別為96.2%、89.7%和85.1%。具體各個市(州)的1、3和5年累積總生存率結果見附圖5。1年生存率最高的是甘孜藏族自治州的CRC患者(100%)、最低的是阿壩藏族羌族自治州的CRC患者(90.0%),3年生存率最高的是雅安市的CRC患者(93.3%)、最低的是甘孜藏族自治州的CRC患者(82.4%),5年生存率最高的是攀枝花市的CRC患者(92.1%),最低的是阿壩藏族羌族自治州的CRC患者(77.5%)。綜合而言,阿壩藏族羌族自治州的CRC患者的1和5年生存率均最低。

截至2022年6月23日, DACCA中四川省21市(州)CRC患者目前死亡共計1 282例(23.7%),其中癌性死亡1 097例(20.3%),非癌性死亡185例(3.4%),生存患者中有2 984例(55.1%)無瘤生存,1 150例(21.2%)帶瘤生存。其中甘孜藏族自治州無瘤生存的 CRC 患者占比最高(76.5%),廣元市帶瘤生存的 CRC 患者占比最高(27.1%) , 廣安市癌性死亡的患者占比最高 (26.2%) ,宜賓市非癌性死亡的患者占比最高(7.0%),具體數據可見附表1。

采用Kaplan-Meier法繪制了DACCA中21市(州)的CRC患者生存曲線與整體CRC患者的總生存曲線比較結果(附圖6),結果表明,除了內江市的CRC患者總生存情況差于整體CRC患者外(P<0.05),其他市(州)的CRC患者的總生存情況與整體CRC患者的生存情況比較接近(均P>0.05)。

3 討論

近年來,我國CRC的發病率和病死率呈現持續上升的趨勢[1-2, 15]。有研究[16-17]報道,CRC的發病率和預后與地區差異有關。通過深入了解這些地區差異對于制定有效的醫療衛生政策至關重要。因此,本研究通過詳細分析四川大學華西醫院DACCA中四川省的CRC患者,了解CRC患者分布的地域特征,同時分析不同地區CRC患者的生存情況,希冀能為四川省未來的衛生規劃提供依據,確保資源精準配置,最大程度地降低CRC發病率和死亡率。

從DACCA中2007–2022年期間CRC患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖顯示,患病人群分布呈現從東南部平原地區向西北高原地區擴展的趨勢,患者的這種分布特點可能與四川省的地形地貌以及交通網布局有關[18]。四川省中東部地區主要為平原地貌,而西部地區則主要為山區,甚至延伸至青藏高原,形成了獨特的交通網絡,這種獨特性主要體現在地形差異導致的交通發展不平衡。中東部平原地貌便于建設高效的交通基礎設施,但西部地區由于成片的山區和高原地區的存在,交通發展受到了一定的限制,導致基礎設施連通度不足及效率不高。這種地形上的差異使得四川省的交通網絡呈現出獨特的區域性特點,對患者就醫便捷性、及時性、醫療成本等方面產生影響,從而影響患者的就醫意愿和長期的依從性,可能造成不同地區CRC患者的長期預后出現差異。總體來看,仍以成都市的CRC患者為主,占比接近50%(44.77%),它可能與成都市作為四川省的省會城市,人口密度較大、高度城市化、經濟發達,以及四川大學華西醫院所在地理位置等因素密切相關;同時發現,國內生產總值位居全省前列的成都平原經濟區的CRC發病率最高且增長最快,與此相對的是川西北生態經濟區患病人數最少且增長最慢。在經濟發達的城市地區,多數人群不健康的生活方式如高蛋白飲食、蔬菜水果攝入量不足、體力勞動減少、肥胖增加等因素與CRC的標化發病率和標化死亡率增加有關,約1/4的新發和死亡CRC病例可歸因于這些風險因素[19-22]。

根據DACCA中的數據分析了四川省整體CRC患者的1、3和5年累積總生存率分別為96.2%、89.7%和85.1%,均高于最近一項納入了16項關于中國CRC患者生存率研究的meta分析結果(分別為0.79、0.72和0.62)[23],這可能與四川大學華西醫院的高水平醫療服務有關。進一步細分研究發現,阿壩藏族羌族自治州CRC患者的1年和5年生存率均最低,甘孜藏族自治州CRC患者的3年生存率最低,其原因可能與大多數藏族人長年居住在高海拔地區導致腸道微生物群與平原地區不同有關;此外,也可能與高鹽、高脂、低膳食纖維、喜飲烈酒等特殊飲食習慣有關[24]。通過繪制21個四川省市(州)5 416例CRC患者的Kaplan-Meier生存曲線,發現,除了內江市CRC患者的總生存情況低于全省整體CRC患者的生存情況外,其他所有市(州)的CRC患者的總生存情況與全省整體CRC患者的總生存情況比較接近,具體原因值得深入分析。本研究通過多因素Cox比例風險回歸模型分析結果發現,CRC患者性別為男性、年齡≥35歲、腫瘤性質為腺癌(相對于黏液腺癌)、分化程度為低分化、pTNM分期為Ⅲ和Ⅳ期、有梗阻和穿孔是CRC患者中位總生存時間縮短的危險因素(均P<0.05),內江市CRC患者的總生存情況低于全省整體CRC患者的總生存情況是否與這些因素有關,本研究未對此進行比較分析,因此需要今后進一步分析。

總之,基于DACCA中的數據分析了2007–2022年期間四川省CRC患者的地理分布和預后情況發現,東部地區集中了大部分患者,其中成都市高度聚集,而西部地區呈零星分布,無聚集現象。不同市(州)的生存率略有差異,其中阿壩藏族羌族自治州CRC患者的1年和5年生存率均最低,甘孜藏族自治州CRC患者的3年生存率最低,提示可能與人口分布、經濟格局和地勢差異有關。盡管本研究納入了5 416例患者,但仍然存在一些局限性。首先,納入的患者來自于單中心,這可能影響到研究的全面性和準確性;其次,關鍵的預后變量(如pTNM)的數據存在少部分缺失,可能會對研究結果產生影響;此外,由于臨床隨訪數據的長期收集和高昂成本,可能會導致在隨訪過程中出現患者離組情況,從而導致隨訪指標缺失,如生存狀態、復發情況、轉移等,這些因素都對患者生存狀態的指標產生重要影響;另外,本研究發現內江市的CRC患者的總生存情況差于整體CRC患者,基線資料的可比性方面沒有分析,因此具體原因也不清楚,今后可對此進一步分析,或許能有新的發現。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:張歡馨主要負責數據統計和描述、結果制圖、文章撰寫;賀子妍主要負責大綱梳理、文章修改;白亞寧主要負責數據描述及校對修正;汪曉東主要負責提供文章數據源及文章修改;向海平主要負責數據審查;李立主要負責文章指導。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會倫理委員會審批 [批文編號:2023年審(669)號]。

近年來,我國結直腸癌(colorectal cancer,CRC)的發病率和病死率呈現持續上升的趨勢[1-2],2020年的數據[3]顯示,中國新診斷CRC病例占全球所有新發CRC病例的28.8%,CRC相關的死亡人數占全球所有CRC相關死亡人數的30.6%。有研究[4-5]表明,CRC患者的患病率和預后情況與經濟狀況、腫瘤分期、組織學類型、腫瘤位置、診斷時的年齡等因素密切相關,而且地域分布差異明顯。目前,雖然已有較多關于前面提及因素研究的文獻,但對于地域分布差異尤其是樣本量較大的研究相對較少。四川大學華西醫院(以下簡稱“我院”)的CRC就診患者幾乎遍布全國[6],考慮到四川省是我院醫療中心面對的主要省份且人口分布廣泛,因此深入了解來自四川省就診患者的特征,尤其是地域特征,具有重要的研究價值。我院華西腸癌數據庫 (Database from Colorectal Cancer,DACCA)源于真實世界場景,它為CRC數據的結構化應用提供了基礎。筆者團隊已對于數據庫的構建方式和數據庫呈現的基本數據狀態完成了第1板塊(數據構建)和第2板塊(數據研究)的闡述(見本刊2019–2021年連載)。后續筆者團隊將于第3板塊(數據庫解讀)和第4板塊(數據庫決策)逐步利用 DACCA數據回答在結直腸癌全生命周期流程中的諸多臨床問題。在數據庫解讀第1章(人群特征)的第1部分(體質量指數系列研究)、第2部分(年齡相關系列研究)、第3部分(婚姻狀況的系列研究)后,本研究團隊將對第4部分(常住地相關系列研究)進行解讀。DACCA中的數據呈現了區域醫療中心的CRC患者特征[7],因此,本研究對DACCA中的數據進行分析,旨在探究地域特征與CRC患者預后之間的關聯,為臨床決策提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 數據庫版本

本次數據分析選取的DACCA版本為2022年6月23日更新版。

1.2 數據參數的選擇及定義

為更好地了解DACCA中CRC患者的人群特征,本研究選取我院主要服務的四川省進行分析,即選擇DACCA中常住地為四川省的患者進行本次研究。本研究中選擇的數據參數包括患者個體數據(性別、年齡、癌癥相關家族史等)、腫瘤特征數據(腫瘤部位、腫瘤性質、分化程度、pTNM 分期、梗阻、套疊、穿孔、水腫、出血等)、地理數據(四川省行政區、四川省五大經濟區),隨訪數據(生存狀態、是否轉移、是否復發、近期并發癥、遠期并發癥、總生存時間)。DACCA 編碼體系相關參數的定義詳見《數據庫建設第五部分·結直腸癌的腫瘤特征—模塊的設計(二)》[8] 、《數據庫建設第六部分:結直腸癌分期的標簽與結構化》[9]和《數據庫建設第十一部分:結直腸癌隨訪的標簽與結構化》[10]。

根據本次研究需要,將“地址”項數據進行市(州)級分類,省轄市暫歸于代管的地級市。根據《四川省國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》分類標準,將 21 個市(州)按經濟發展特征劃分為成都、川南、攀西、川東北和川西北生態五大經濟地區[11]。將連續變量“年齡”參數,根據我國年齡分段標準[12]分為:青年組(年齡<35歲)、中年組(年齡35~59歲)及老年組(年齡≥59歲)3組;身體質量指數(body mass index,BMI)[13]分為為低體重(BMI<18.5 kg/m2)、體重正常(18.5 kg/m2≤BMI<24.0 kg/m2)、超重(24.0 kg/m2≤BMI<28.0 kg/m2)和肥胖(BMI≥28.0 kg/m2)。生存時間(月)定義為從手術日期至隨訪終期或死亡日期所持續的時間。

1.3 數據篩選方案

根據研究的需要,筆者團隊以“居住地”作為篩選條件,剔除“首次住院號”條目下數據為空白的條目,再根據“居住地”條目,剔除數據為空白的條目;再剔除重復數據;再剔除觀察指標所在列全部為空白的條目。

1.4 統計學方法

數據分析采用R4.2.2軟件,為了避免直接排除少數生存時間的缺失值帶來的統計檢驗效能減少和偏性,使用基于R語言的mice程序包進行多變量多重插補來估算少量的缺失值[14]。計數資料以“例(%)”進行描述;計量資料服從正態分布時以均數±標準差( ±s)描述,不服從正態分布時以中位數(median,M)和上下四分位數(P25,P75)描述。采用Cox比例風險模型進行單因素分析和多因素生存分析,Kaplan-Meier法繪制生存曲線并采用log-rank檢驗。檢驗水準α=0.05。

±s)描述,不服從正態分布時以中位數(median,M)和上下四分位數(P25,P75)描述。采用Cox比例風險模型進行單因素分析和多因素生存分析,Kaplan-Meier法繪制生存曲線并采用log-rank檢驗。檢驗水準α=0.05。

患者地理分布圖由Tableau完成,以熱力圖顯示患者在四川省市(州)級和五大經濟區的分布情況。本次研究選用的地圖工具為百度地圖開放平臺Map Location(2020.3.7版本)和Tableau(2023.3版本)。借助Map Location、使用百度地圖開放平臺的API將患者的地理位置轉換為坐標系為WGS-84的經緯度,最后將轉換得到的經緯度數據輸入到Tableau中,背景選用深色樣式,沖蝕為0%,全國各省份以及四川省和成都市的地圖層均勾選底圖、土地覆蓋、海岸線、國家/地區邊界(淺灰)、國家/地區名字(淺灰)、州/省/市/自治區邊界和州/省/市/自治區。以每5年為一時間節點的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖來顯示CRC患者的空間流行特征以及地理分布特點,進一步了解這一疾病的分布特點和患者的生存情況。

2 結果

2.1 DACCA中CRC就診患者的基本情況

將截至2022年6月23日DACCA中所有數據進行篩選,符合篩選條件的數據總共為5 416條,具體篩選過程及結果見圖1。不同市(州)級患者的具體基線資料見附表1。其中男3 155條(58.3%),女2 261條(41.7%);有年齡的數據有5 416條,年齡[M(P25,P75)]為61(51,69)歲。腫瘤位于結腸1 039條(19.2%),直腸4 377條(80.8%);腫瘤性質為腺癌4 339條(80.1%),黏液腺癌882條(16.3%),印戒細胞癌96條(1.8%),神經內分泌癌47條(0.9%),鱗狀細胞癌24條(0.4%),惡性黑色素瘤14條(0.3%),惡性間質瘤7條(0.1%),惡性淋巴瘤7條(0.1%);腫瘤低分化483條(8.9%),中分化4 629條(85.5%),高分化304條(5.6%);有明確pTNM 分期記錄的數據4 598條,其中0期 94條(1.7%),Ⅰ期89條(1.6%),Ⅱ期1 225 條(22.6%), Ⅲ期1 581條(29.2%),Ⅳ期1 609條(29.7%);明確記載有癌癥相關家族史患者數據有1 110條(20.5%);明確記載有近期并發癥者數據有354條(6.5%),有遠期并發癥者數據有229條(4.2%)。

圖1

示數據篩選過程及結果

圖1

示數據篩選過程及結果

2.2 DACCA中CRC患者的地理散發特征

本研究中共計5 416條有效數據涵蓋了四川省內所有市(州)級行政區域。2007–2022年各市(州)級圖層和五大經濟區圖層揭示了CRC患者的分布模式和變化趨勢。

2.2.1 根據市(州)級分布圖分析結果

病例來自前5位的是成都(2 425例,44.77%)、眉山(313例,5.78%)、南充(247例,4.56%)、樂山(240例,4.43%)和達州(232例,4.28%)。患者分布基本按照以“綿陽市—成都市—雅安市”為軸線劃分為東、西兩個區域,絕大部分患者分布在東部區域(5 359例,98.95%),西部區域分布較少(57例,1.05%)。2007–2022年按各市(州)級分布的CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖見附圖1,逐年大部分市(州)就診的CRC患者逐漸呈現區域擴大和人數增加趨勢,尤其在中東部地區,以成都市、眉山市和資陽市為主,其中成都市一直存在高度聚集現象,其他市級區域逐漸出現小范圍聚集和彌散現象;西部區域患者呈零星散發分布,CRC患者人數逐年緩慢增加且無聚集現象出現。以每5年為一時間節點,分別展示2007、2012、2017和2022年的CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖,見圖2a~2h。2007–2022年各年期間具體的病例數見附圖2,其中2007年來自成都市的CRC患者為67例,占全年年就診病例數的54.47%(123例),無來自阿壩藏族自治州、廣安市和攀枝花市的CRC患者;2008年開始,截至2021年,除2009、2010、2013、2016、2020各有1個市(州)無就診的CRC患者外,其余年份CRC就診患者分布于四川省21個市(州)。

圖2

示按每5年為一時間節點展示的2007、2012、2017和2022年CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖

圖2

示按每5年為一時間節點展示的2007、2012、2017和2022年CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖

a~d:分別為21個市(州)2007、2012、2017和2022年CRC患者的彌散趨勢圖;e~h:分別為21個市(州)2007、2012、2017和2022年CRC患者的疊加趨勢熱力圖,以“綿陽市—成都市—雅安市”為軸線劃分為東、西兩個區域,藍綠色表示為東部區域,厥綠色表示為西部區域;i~l:分別為五大經濟區2007、2012、2017和2022年CRC患者的彌散趨勢圖;m~p:分別為五大經濟區2007、2012、2017和2022年CRC患者的疊加趨勢熱力圖

2.2.2 根據五大經濟區圖層分布結果

病例來自成都平原經濟區(3 829例,70.70%)、川東北經濟區(839例,15.49%)、川南經濟區(500例,9.23%)、川西北生態經濟區(57例,1.05%)及攀西經濟區(191例,3.53%)。2007–2022年期間,按五大經濟區分布的CRC就診患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖見附圖3,可見成都平原經濟區一直為密集強度中心,其密集強度在逐年增加;川西北生態經濟區一直沒有聚集現象出現,多為零星散發分布。以每5年為一時間節點,分別展示2007、2012、2017和2022年的CRC就診患者在五大經濟區分布的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖,見圖2i~2p。2007–2022年各年具體的病例數見附圖4,攀西經濟區增加最明顯,截至2021年,從3例累積增長至191例。

2.3 DACCA中CRC就診患者預后情況及其影響因素分析結果

截至2022年6月23日,共5 416例患者,其中有1 282例患者死亡,中位總生存期110個月。單因素Cox回歸分析結果發現,CRC患者中位總生存時間與本研究中分析的因素性別、年齡、高血壓、腫瘤類型、腫瘤分化程度、pTNM分期、梗阻、穿孔、水腫、出血等因素有關(均P<0.05),而與患者的BMI、血型、糖尿病、原發腫瘤位置、家族史、套疊等因素無關(均P>0.05);對此進一步進行多因素Cox比例風險回歸模型分析結果顯示,性別為男性、年齡為中年組(35~59歲)和老年組(≥59歲)、腫瘤性質為腺癌(相對于黏液腺癌)、分化程度為低分化、pTNM分期為Ⅲ和Ⅳ期、有梗阻和穿孔7個因素是CRC患者中位總生存時間縮短的危險因素(均P<0.05)。見表1。

通過對所有協變量進行調整后,采用Kaplan-Meier法繪制的7個風險因素不同特征患者的總生存曲線(圖3)比較差異均有統計學意義(P<0.05)。體現在中年組(35~59歲)與老年組(≥59歲)患者相較于青年組患者(<35 歲)的生存率下降較為迅速;女性患者相較于男性患者表現出更高的生存率;腺癌與黏液腺癌的生存曲線趨勢相對一致,印戒細胞癌生存曲線下降速度較為迅速,其生存風險較大;分化程度低的患者生存率從一開始下降非常迅速,表現出較大的生存風險;pTNM 為Ⅲ和Ⅳ期的患者生存率下降較為迅速,有較高生存風險;存在梗阻或穿孔的患者生存風險更大。具體比較結果見附表 2。

圖3

示DACCA中不同風險因素CRC患者總生存情況比較以及內江市CRC患者與整體CRC患者總生存情況比較的Kaplan-Meier生存曲線

圖3

示DACCA中不同風險因素CRC患者總生存情況比較以及內江市CRC患者與整體CRC患者總生存情況比較的Kaplan-Meier生存曲線

a:不同年齡段患者比較;b:不同性別患者比較;c:不同腫瘤性質患者比較;d:不同分化程度患者比較;e:不同pTNM患者比較;f:是否有梗阻患者比較;g:是否有穿孔患者比較;h:內江市CRC患者與整體CRC患者比較

2.4 DACCA中21市(州)CRC患者的生存情況分析結果

DACCA中,四川省21市(州)整體CRC患者的1、3和5年累積總生存率分別為96.2%、89.7%和85.1%。具體各個市(州)的1、3和5年累積總生存率結果見附圖5。1年生存率最高的是甘孜藏族自治州的CRC患者(100%)、最低的是阿壩藏族羌族自治州的CRC患者(90.0%),3年生存率最高的是雅安市的CRC患者(93.3%)、最低的是甘孜藏族自治州的CRC患者(82.4%),5年生存率最高的是攀枝花市的CRC患者(92.1%),最低的是阿壩藏族羌族自治州的CRC患者(77.5%)。綜合而言,阿壩藏族羌族自治州的CRC患者的1和5年生存率均最低。

截至2022年6月23日, DACCA中四川省21市(州)CRC患者目前死亡共計1 282例(23.7%),其中癌性死亡1 097例(20.3%),非癌性死亡185例(3.4%),生存患者中有2 984例(55.1%)無瘤生存,1 150例(21.2%)帶瘤生存。其中甘孜藏族自治州無瘤生存的 CRC 患者占比最高(76.5%),廣元市帶瘤生存的 CRC 患者占比最高(27.1%) , 廣安市癌性死亡的患者占比最高 (26.2%) ,宜賓市非癌性死亡的患者占比最高(7.0%),具體數據可見附表1。

采用Kaplan-Meier法繪制了DACCA中21市(州)的CRC患者生存曲線與整體CRC患者的總生存曲線比較結果(附圖6),結果表明,除了內江市的CRC患者總生存情況差于整體CRC患者外(P<0.05),其他市(州)的CRC患者的總生存情況與整體CRC患者的生存情況比較接近(均P>0.05)。

3 討論

近年來,我國CRC的發病率和病死率呈現持續上升的趨勢[1-2, 15]。有研究[16-17]報道,CRC的發病率和預后與地區差異有關。通過深入了解這些地區差異對于制定有效的醫療衛生政策至關重要。因此,本研究通過詳細分析四川大學華西醫院DACCA中四川省的CRC患者,了解CRC患者分布的地域特征,同時分析不同地區CRC患者的生存情況,希冀能為四川省未來的衛生規劃提供依據,確保資源精準配置,最大程度地降低CRC發病率和死亡率。

從DACCA中2007–2022年期間CRC患者的彌散趨勢和疊加趨勢熱力圖顯示,患病人群分布呈現從東南部平原地區向西北高原地區擴展的趨勢,患者的這種分布特點可能與四川省的地形地貌以及交通網布局有關[18]。四川省中東部地區主要為平原地貌,而西部地區則主要為山區,甚至延伸至青藏高原,形成了獨特的交通網絡,這種獨特性主要體現在地形差異導致的交通發展不平衡。中東部平原地貌便于建設高效的交通基礎設施,但西部地區由于成片的山區和高原地區的存在,交通發展受到了一定的限制,導致基礎設施連通度不足及效率不高。這種地形上的差異使得四川省的交通網絡呈現出獨特的區域性特點,對患者就醫便捷性、及時性、醫療成本等方面產生影響,從而影響患者的就醫意愿和長期的依從性,可能造成不同地區CRC患者的長期預后出現差異。總體來看,仍以成都市的CRC患者為主,占比接近50%(44.77%),它可能與成都市作為四川省的省會城市,人口密度較大、高度城市化、經濟發達,以及四川大學華西醫院所在地理位置等因素密切相關;同時發現,國內生產總值位居全省前列的成都平原經濟區的CRC發病率最高且增長最快,與此相對的是川西北生態經濟區患病人數最少且增長最慢。在經濟發達的城市地區,多數人群不健康的生活方式如高蛋白飲食、蔬菜水果攝入量不足、體力勞動減少、肥胖增加等因素與CRC的標化發病率和標化死亡率增加有關,約1/4的新發和死亡CRC病例可歸因于這些風險因素[19-22]。

根據DACCA中的數據分析了四川省整體CRC患者的1、3和5年累積總生存率分別為96.2%、89.7%和85.1%,均高于最近一項納入了16項關于中國CRC患者生存率研究的meta分析結果(分別為0.79、0.72和0.62)[23],這可能與四川大學華西醫院的高水平醫療服務有關。進一步細分研究發現,阿壩藏族羌族自治州CRC患者的1年和5年生存率均最低,甘孜藏族自治州CRC患者的3年生存率最低,其原因可能與大多數藏族人長年居住在高海拔地區導致腸道微生物群與平原地區不同有關;此外,也可能與高鹽、高脂、低膳食纖維、喜飲烈酒等特殊飲食習慣有關[24]。通過繪制21個四川省市(州)5 416例CRC患者的Kaplan-Meier生存曲線,發現,除了內江市CRC患者的總生存情況低于全省整體CRC患者的生存情況外,其他所有市(州)的CRC患者的總生存情況與全省整體CRC患者的總生存情況比較接近,具體原因值得深入分析。本研究通過多因素Cox比例風險回歸模型分析結果發現,CRC患者性別為男性、年齡≥35歲、腫瘤性質為腺癌(相對于黏液腺癌)、分化程度為低分化、pTNM分期為Ⅲ和Ⅳ期、有梗阻和穿孔是CRC患者中位總生存時間縮短的危險因素(均P<0.05),內江市CRC患者的總生存情況低于全省整體CRC患者的總生存情況是否與這些因素有關,本研究未對此進行比較分析,因此需要今后進一步分析。

總之,基于DACCA中的數據分析了2007–2022年期間四川省CRC患者的地理分布和預后情況發現,東部地區集中了大部分患者,其中成都市高度聚集,而西部地區呈零星分布,無聚集現象。不同市(州)的生存率略有差異,其中阿壩藏族羌族自治州CRC患者的1年和5年生存率均最低,甘孜藏族自治州CRC患者的3年生存率最低,提示可能與人口分布、經濟格局和地勢差異有關。盡管本研究納入了5 416例患者,但仍然存在一些局限性。首先,納入的患者來自于單中心,這可能影響到研究的全面性和準確性;其次,關鍵的預后變量(如pTNM)的數據存在少部分缺失,可能會對研究結果產生影響;此外,由于臨床隨訪數據的長期收集和高昂成本,可能會導致在隨訪過程中出現患者離組情況,從而導致隨訪指標缺失,如生存狀態、復發情況、轉移等,這些因素都對患者生存狀態的指標產生重要影響;另外,本研究發現內江市的CRC患者的總生存情況差于整體CRC患者,基線資料的可比性方面沒有分析,因此具體原因也不清楚,今后可對此進一步分析,或許能有新的發現。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:張歡馨主要負責數據統計和描述、結果制圖、文章撰寫;賀子妍主要負責大綱梳理、文章修改;白亞寧主要負責數據描述及校對修正;汪曉東主要負責提供文章數據源及文章修改;向海平主要負責數據審查;李立主要負責文章指導。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會倫理委員會審批 [批文編號:2023年審(669)號]。