引用本文: 張鵬, 杜同海. 成人結腸重復畸形盲管穿孔、包裹合并右側輸尿管梗阻1例報道. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(1): 96-97. doi: 10.7507/1007-9424.202309024 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

消化道重復畸形是一種少見的先天性疾病,發病率約1/4 500[1],且多數在2周歲前發病確診,成人結腸重復畸形較罕見[2-3]。筆者收治1例成人結腸重復畸形盲管穿孔、包裹合并右側輸尿管梗阻患者,現報道如下。

1 病例資料

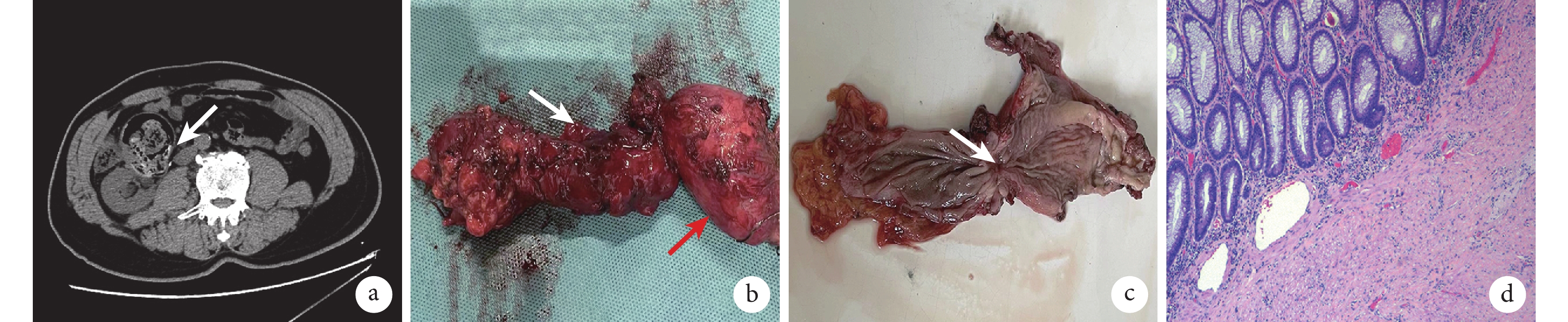

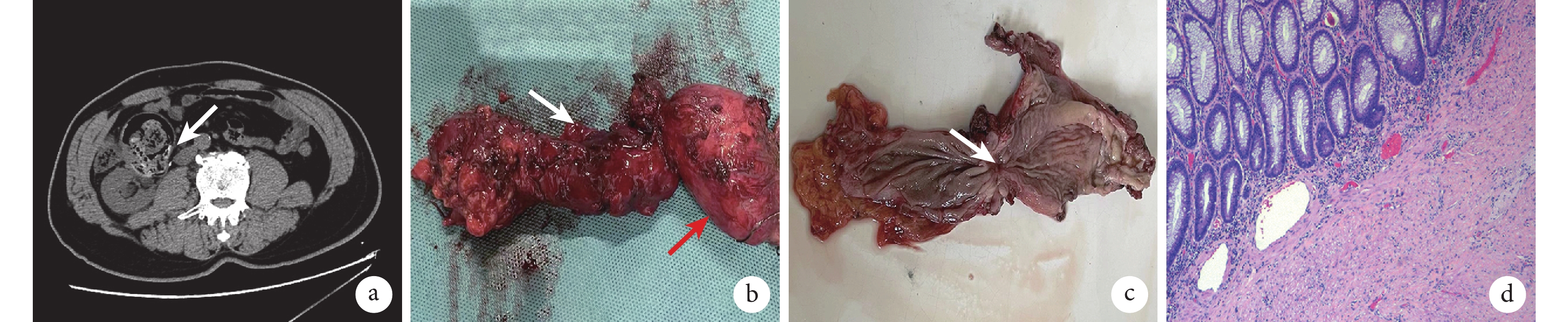

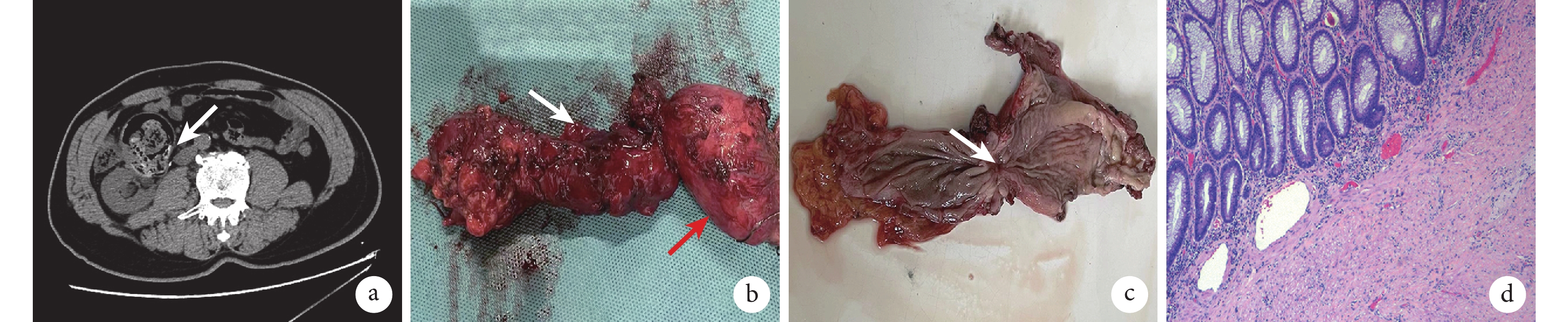

患者,男,74歲,因“間斷右下腹疼痛2年,發現右下腹包塊逐漸增大6個月”入院,既往史和個人史無特殊。入院查體:心肺(–);腹平軟,右下腹可觸及約7.0 cm×5.0 cm大質韌包塊,活動度差,伴輕度壓痛。大便常規無異常,潛血試驗(–),血尿常規及肝腎功能正常。腹部CT平掃:回盲部內側擴張腸管,腸管向左與降結腸連續,回盲部外側條索影(圖1a)。靜脈腎盂造影示右腎盂局限性分離,輸尿管狹窄。電子結腸鏡:距肛門約40.0 cm處可見瘺管樣改變。術前診斷“右下腹占位性病變” ,于全身麻醉下行剖腹探查術。術中所見:距離腹膜反折約15.0 cm乙狀結腸內側有一腸管樣結構向右下腹延伸至腹膜后,長度約13.0 cm,存在獨立的腸系膜結構,近端與乙狀結腸相通,遠端呈囊性膨大,包膜完整,壓迫右側輸尿管,囊性腫物與右側輸尿管界限清楚。術中診斷為乙狀結腸重復畸形并右側輸尿管梗阻。行重復結腸及囊性腫物切除術,剖視切除標本見囊性腫物大小約6.0 cm×5.0 cm×3.0 cm(圖1b),囊內充滿糞石,經瘺管與重復結腸相通(圖1c),重復結腸形態與正常結腸相同。術后病理報告:腸壁黏膜固有層見淋巴細胞、漿細胞等慢性炎細胞浸潤(圖1d),黏膜下層纖維組織增生,固有肌層部分區域增厚,肌間及漿膜下神經組織增生,腸壁旁見纖維性囊壁,部分見嗜中性粒細胞浸潤。患者術后1周痊愈出院,門診隨訪1年,無腹痛、腹脹不適,一般情況良好。

圖1

示患者術前CT檢查、術中所見及術后病理學檢查結果

圖1

示患者術前CT檢查、術中所見及術后病理學檢查結果

a:術前CT掃描見右下腹包塊(白箭所指);b:手術切除的重復結腸(白箭所指)及囊性腫物(紅箭所指)大體觀;c:重復結腸及囊性腫物剖面觀(白箭所指處為瘺管);d:重復結腸的病理學檢查結果,見腸壁黏膜固有層有淋巴細胞和漿細胞浸潤(蘇木精-伊紅染色 ×40)

2 討論

消化道重復畸形多發生于胚胎早期原始前腸形成和分化階段,為異常空泡遺留所致,可發生于口腔至肛管的任一處消化管道,多見于回腸,結腸較為罕見。重復的腸道一般具備以下特征[4]:① 與消化道相通或附著于消化道某一部分而不與腸管相通;② 壁內含平滑肌,具有完整的肌層,與腸管的平滑肌緊密相貼甚至兩者共用一肌層;③ 重復腸道或囊腔內壁被覆消化道上皮。結腸重復畸形根據X線表現不同,分為2 型[5]: 1型,局限于結腸,表現為囊狀或管狀,一般為部分性重復,部分與主腸管相通,不合并消化道外的畸形;2型,合并泌尿系、生殖系、腰骶椎等畸形,重復范圍大,可表現為全結腸重復。本例符合1型,為乙狀結腸重復畸形,近端與主腸管相通,遠側盲端穿孔(圖1c),糞石包裹壓迫右側輸尿管。

本病需要與結腸憩室相鑒別,后者是消化道的局部囊樣膨出,有真性(全層膨出)和假性(僅有黏膜和黏膜下層膨出)兩種,結腸憩室較重復結腸明顯短淺,并不會形成長管狀結構[6]。本例重復結腸長度約13.0 cm,術后病理學檢查證實存在完整的腸壁結構。

結腸重復畸形常見的輔助檢查包括CT、MRI、超聲、鋇劑灌腸等。鋇劑灌腸對與主腸管相通的結腸重復畸形多有診斷價值,對于與主腸管不相通的結腸重復畸形CT和MRI可顯示其位置及與周圍結構的解剖關系。金哲等[7]推薦超聲檢查作為結腸重復畸形診斷的首選檢查。結腸重復常因腸排出口狹窄而引起內容物潴留、腹痛、腹脹及排便不暢,嚴重者出現腸梗阻、腸套疊、腸扭轉、消化道穿孔、出血、壓迫等癥狀[8-9],故本病臨床表現多種多樣,術前診斷相對困難,誤診率較高。尤其是類似于本例患者,臨床表現為慢性右下腹疼痛,極有可能誤診為闌尾病變。凡有慢性腹痛的病例,如下腹部觸及類圓形包塊的情況,應想到本病的可能。

李德云等[10]曾報道1例重復結腸癌變病例,認為重復的結腸伴有異位消化道黏膜,這些黏膜長期潰瘍直至癌變。因此筆者認為,結腸重復畸形一旦確診,應積極手術治療,手術應完整切除重復的腸管,以避免其他并發癥發生或癌變的風險[11-12]。本例將重復的結腸完整切除,近端使用切割閉合器閉合,漿肌層加固,術后未出現腸管狹窄、腸瘺等并發癥。通過解除對輸尿管的壓迫,避免了長期尿路梗阻導致腎功能損傷、感染甚至腎功能衰竭的嚴重后果,提高了患者的生活質量。

重要聲明

利益沖突聲明: 所有作者聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:張鵬負責資料收集與整理及文章的撰寫,杜同海負責修改及最終版本修訂。

倫理聲明:本研究通過了邯鄲市第一醫院醫學倫理委員會的審批,批文編號:2023-L-017。

消化道重復畸形是一種少見的先天性疾病,發病率約1/4 500[1],且多數在2周歲前發病確診,成人結腸重復畸形較罕見[2-3]。筆者收治1例成人結腸重復畸形盲管穿孔、包裹合并右側輸尿管梗阻患者,現報道如下。

1 病例資料

患者,男,74歲,因“間斷右下腹疼痛2年,發現右下腹包塊逐漸增大6個月”入院,既往史和個人史無特殊。入院查體:心肺(–);腹平軟,右下腹可觸及約7.0 cm×5.0 cm大質韌包塊,活動度差,伴輕度壓痛。大便常規無異常,潛血試驗(–),血尿常規及肝腎功能正常。腹部CT平掃:回盲部內側擴張腸管,腸管向左與降結腸連續,回盲部外側條索影(圖1a)。靜脈腎盂造影示右腎盂局限性分離,輸尿管狹窄。電子結腸鏡:距肛門約40.0 cm處可見瘺管樣改變。術前診斷“右下腹占位性病變” ,于全身麻醉下行剖腹探查術。術中所見:距離腹膜反折約15.0 cm乙狀結腸內側有一腸管樣結構向右下腹延伸至腹膜后,長度約13.0 cm,存在獨立的腸系膜結構,近端與乙狀結腸相通,遠端呈囊性膨大,包膜完整,壓迫右側輸尿管,囊性腫物與右側輸尿管界限清楚。術中診斷為乙狀結腸重復畸形并右側輸尿管梗阻。行重復結腸及囊性腫物切除術,剖視切除標本見囊性腫物大小約6.0 cm×5.0 cm×3.0 cm(圖1b),囊內充滿糞石,經瘺管與重復結腸相通(圖1c),重復結腸形態與正常結腸相同。術后病理報告:腸壁黏膜固有層見淋巴細胞、漿細胞等慢性炎細胞浸潤(圖1d),黏膜下層纖維組織增生,固有肌層部分區域增厚,肌間及漿膜下神經組織增生,腸壁旁見纖維性囊壁,部分見嗜中性粒細胞浸潤。患者術后1周痊愈出院,門診隨訪1年,無腹痛、腹脹不適,一般情況良好。

圖1

示患者術前CT檢查、術中所見及術后病理學檢查結果

圖1

示患者術前CT檢查、術中所見及術后病理學檢查結果

a:術前CT掃描見右下腹包塊(白箭所指);b:手術切除的重復結腸(白箭所指)及囊性腫物(紅箭所指)大體觀;c:重復結腸及囊性腫物剖面觀(白箭所指處為瘺管);d:重復結腸的病理學檢查結果,見腸壁黏膜固有層有淋巴細胞和漿細胞浸潤(蘇木精-伊紅染色 ×40)

2 討論

消化道重復畸形多發生于胚胎早期原始前腸形成和分化階段,為異常空泡遺留所致,可發生于口腔至肛管的任一處消化管道,多見于回腸,結腸較為罕見。重復的腸道一般具備以下特征[4]:① 與消化道相通或附著于消化道某一部分而不與腸管相通;② 壁內含平滑肌,具有完整的肌層,與腸管的平滑肌緊密相貼甚至兩者共用一肌層;③ 重復腸道或囊腔內壁被覆消化道上皮。結腸重復畸形根據X線表現不同,分為2 型[5]: 1型,局限于結腸,表現為囊狀或管狀,一般為部分性重復,部分與主腸管相通,不合并消化道外的畸形;2型,合并泌尿系、生殖系、腰骶椎等畸形,重復范圍大,可表現為全結腸重復。本例符合1型,為乙狀結腸重復畸形,近端與主腸管相通,遠側盲端穿孔(圖1c),糞石包裹壓迫右側輸尿管。

本病需要與結腸憩室相鑒別,后者是消化道的局部囊樣膨出,有真性(全層膨出)和假性(僅有黏膜和黏膜下層膨出)兩種,結腸憩室較重復結腸明顯短淺,并不會形成長管狀結構[6]。本例重復結腸長度約13.0 cm,術后病理學檢查證實存在完整的腸壁結構。

結腸重復畸形常見的輔助檢查包括CT、MRI、超聲、鋇劑灌腸等。鋇劑灌腸對與主腸管相通的結腸重復畸形多有診斷價值,對于與主腸管不相通的結腸重復畸形CT和MRI可顯示其位置及與周圍結構的解剖關系。金哲等[7]推薦超聲檢查作為結腸重復畸形診斷的首選檢查。結腸重復常因腸排出口狹窄而引起內容物潴留、腹痛、腹脹及排便不暢,嚴重者出現腸梗阻、腸套疊、腸扭轉、消化道穿孔、出血、壓迫等癥狀[8-9],故本病臨床表現多種多樣,術前診斷相對困難,誤診率較高。尤其是類似于本例患者,臨床表現為慢性右下腹疼痛,極有可能誤診為闌尾病變。凡有慢性腹痛的病例,如下腹部觸及類圓形包塊的情況,應想到本病的可能。

李德云等[10]曾報道1例重復結腸癌變病例,認為重復的結腸伴有異位消化道黏膜,這些黏膜長期潰瘍直至癌變。因此筆者認為,結腸重復畸形一旦確診,應積極手術治療,手術應完整切除重復的腸管,以避免其他并發癥發生或癌變的風險[11-12]。本例將重復的結腸完整切除,近端使用切割閉合器閉合,漿肌層加固,術后未出現腸管狹窄、腸瘺等并發癥。通過解除對輸尿管的壓迫,避免了長期尿路梗阻導致腎功能損傷、感染甚至腎功能衰竭的嚴重后果,提高了患者的生活質量。

重要聲明

利益沖突聲明: 所有作者聲明不存在利益沖突。

作者貢獻聲明:張鵬負責資料收集與整理及文章的撰寫,杜同海負責修改及最終版本修訂。

倫理聲明:本研究通過了邯鄲市第一醫院醫學倫理委員會的審批,批文編號:2023-L-017。