引用本文: 閔丹, 劉培, 許詩元, 喻彤, 吳斌. 不同比例乳腺浸潤性微乳頭狀癌的臨床病理特征及預后分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(3): 330-336. doi: 10.7507/1007-9424.202310083 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

乳腺浸潤性微乳頭狀癌(invasive micropapillary carcinoma,IMPC)是一種較為罕見的乳腺癌病理亞型,約占所有乳腺癌的0.9%~8%[1]。1980年Fisher等[2]首次發現IMPC,他們將電鏡觀察到的特殊結構稱為“桑葚樣外觀”,它的特征是桑椹胚樣腫瘤細胞簇呈假乳頭狀排列,漂浮在空的基質間隙中,CD34不染色。電鏡和免疫組織化學檢測顯示細胞極性反轉,稱之為“由內而外”的生長模式[3]。既往研究[4]認為,IMPC獨特的形態學特征與其生物學行為相關,特別是與腫瘤的侵襲、轉移及預后有關。隨著對IMPC研究的不斷深入,目前認為IMPC無論生長方式,還是分子生物學特征,都與浸潤性導管癌(invasive ductal carcinoma,IDC)存在顯著差異[5]。IMPC的侵襲性高于IDC,主要表現在更高的淋巴結轉移率、局部復發率和遠處轉移率[6]。IMPC和IDC之間是否存在生存差異尚不明確。Chen等[7]報道,IMPC的10年生存率明顯低于IDC;而其他大多數研究[8-10]發現兩者預后無顯著差異。 IMPC根據微乳頭狀成分不同,可分為純IMPC和混合IMPC。有研究[11]認為,當微乳頭狀癌成分達到100%時,稱為純微乳頭狀癌,否則稱為混合微乳頭狀癌,純微乳頭狀癌僅占0.9%~2%,絕大部分是不同占比的IMPC與IDC合并存在。目前針對IMPC分類的結論尚不統一,多以IMPC成分占比50%以上為診斷標準[12]。雖然已有許多關于IMPC的研究,但關于純IMPC和混合IMPC間病理特征差異的研究較少。純IMPC是否可作為乳腺癌的獨立預后因素尚不清楚。為此,本研究通過分析不同微乳頭狀癌成分占比的IMPC患者的臨床病理資料,探討不同比例IMPC的臨床病理特征差異并分析這些因素與預后的關系,以優化IMPC的治療方案。

1 資料與方法

1.1 病例選擇

收集2016年8月至2020年8月期間就診于西南醫科大學附屬醫院(以下簡稱我院)乳腺外科的121例IMPC患者的相關臨床病理資料,根據IMPC占比不同(以微乳頭狀癌成分占比50%為界),分為IMPC <50%組和IMPC ≥50%組。納入標準:① 女性患者;② 初診無遠處轉移;③ 接受手術治療(包括保乳手術、乳房全切手術、前哨淋巴結活檢術和腋窩淋巴結清掃術),術后病理學檢查明確有微乳頭狀癌成分。排除標準:① 炎性乳腺癌;② 合并其他系統惡性腫瘤;③ 男性;④ 有遠處轉移者;⑤ 未接受手術治療者;⑥ 資料不完整者。

1.2 臨床病理資料

收集患者的臨床病理資料,包括患者性別、年齡、月經狀態、TNM分期、腫瘤直徑、雌激素受體(estrogen receptor,ER)、孕激素受體(Progesterone receptor,PR)、人表皮生長因子受體2(human epidermal growth factor receptor 2,HER-2)、Ki-67、分子分型、淋巴結轉移數目、是否存在淋巴管侵犯(lymphatic vessel invasion,LVI)、是否新輔助治療、是否放療、是否存在神經侵犯、患者生存情況以及局部復發或遠處轉移情況。T分期、N分期和TNM分期采用美國癌癥聯合會乳腺癌分期標準(第八版 2021年) [13],分子分型采用中國抗癌協會乳腺癌診治指南與規范(2024年版) [14]。參考2020版美國腫瘤協會指南[15],將ER和PR陽性定義為細胞核染色在>1%~100%,細胞核染色在0~1%視作陰性。 根據2019版乳腺癌HER2檢測指南[16],將免疫組織化學(immunohistochemistry,IHC)染色結果為3+ 判為HER2陽性,IHC 0和1+ 判為HER2陰性;對IHC 2+需進一步完善原位雜交,若原位雜交陽性則為HER2陽性,反之則為陰性。根據中國臨床腫瘤學會乳腺癌診療指南(2020年版) [17]將Ki-67表達 >30%判作高表達。121例病例的病理切片均由我院病理科處理,明確診斷為乳腺IMPC,并記錄微乳頭狀癌成分所占比例,按照其比例 <50%和 ≥50%分為2組。無病生存期(disease free survival,DFS)是指從手術切除當日至患者第1次出現遠處轉移或局部復發所經歷的時間,DFS通過查閱臨床病歷或電話隨訪獲取,隨訪截止日期為2023年8月1日。

1.3 統計學方法

使用SPSS 26.0對收集的數據進行分析。計量資料用中位數(M)和上下四分位數(P25,P75)表示,等級資料用頻數和百分比(n,%)表示,均采用秩和檢驗;計數資料用頻數和百分比(n,%)進行描述,采用χ2檢驗。單因素生存分析采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線并應用log-rank檢驗或Tarone-Ware檢驗比較生存曲線;采用Cox風險回歸模型進行多因素生存分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的臨床病理資料比較結果

結果見表1。由表1可見,本研究共納入121例含微乳頭狀癌成分的乳腺癌患者,其中微乳頭狀癌成分 <50%者85例。2組患者除LVI方面的差異具有統計學意義外(IMPC ≥50%組LVI率高于IMPC <50%組,83.33%比61.18%,χ2=5.684,P=0.017),其他臨床病理特征方面的差異均無統計學意義(P>0.05)。納入本研究的所有患者均接受了手術治療,且臨床醫生根據最新指南對患者進行全身化療,2組患者接受新輔助治療情況差異無統計學意義(P=0.937);所有患者均按照指南接受輔助放療,2組患者接受放療情況相似(P=0.866)。

2.2 生存分析結果

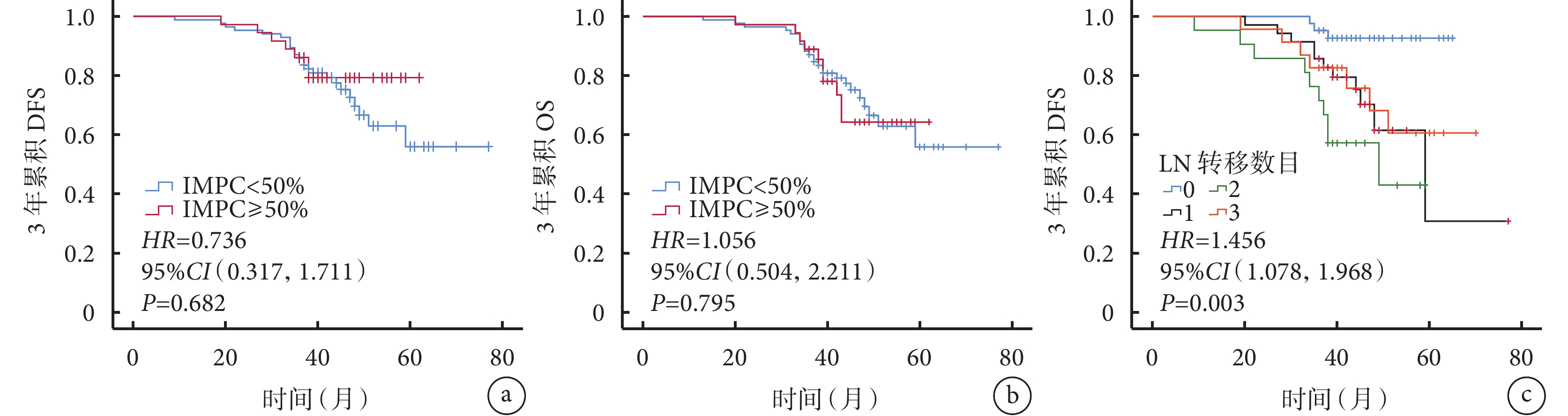

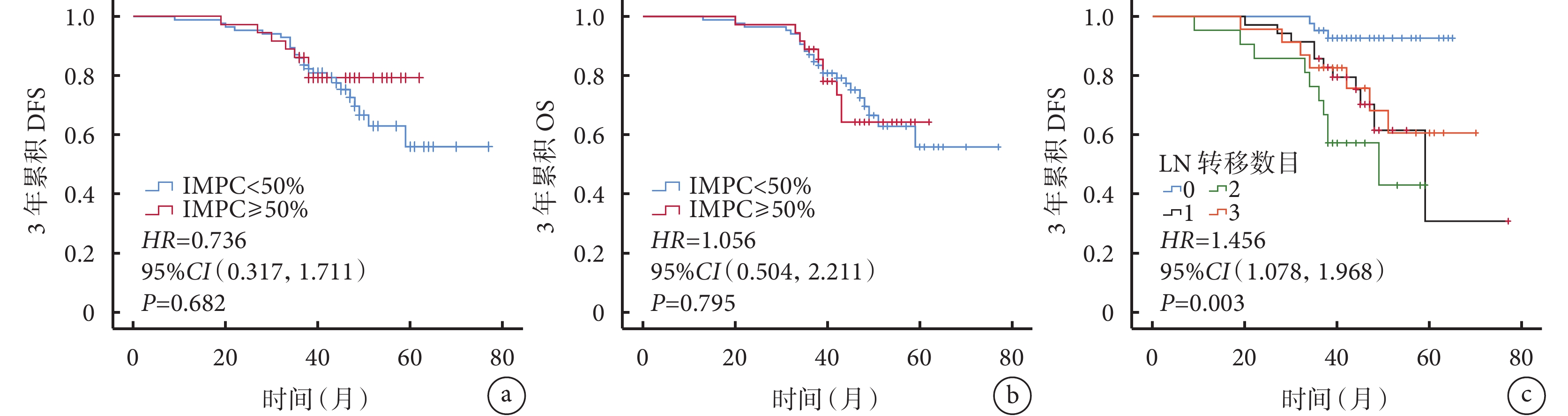

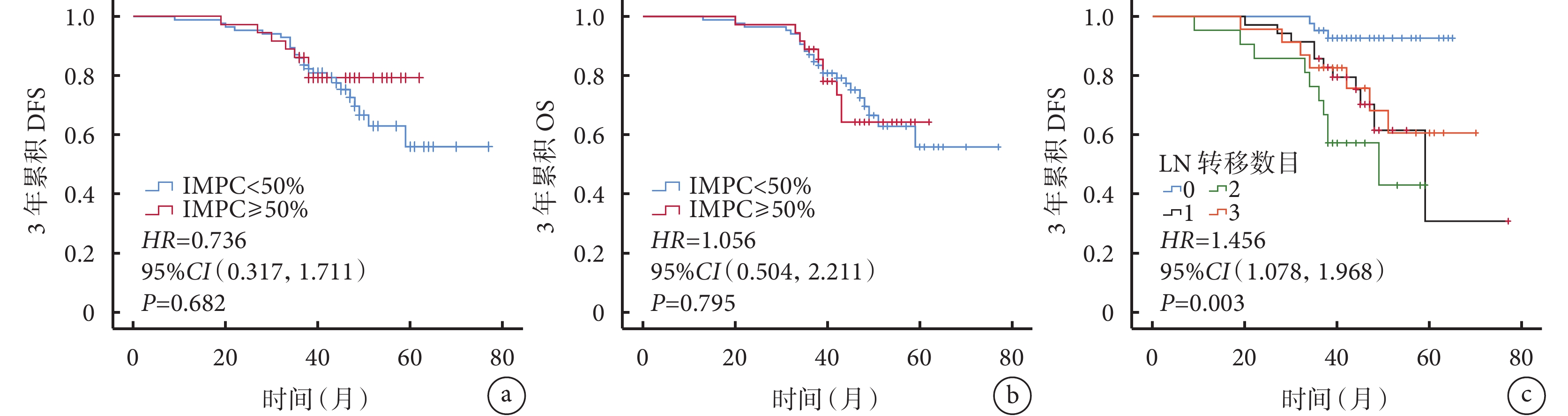

本研究納入的121例患者均獲超過3年的隨訪,中位隨訪時間為46個月。IMPC ≥50%組和IMPC <50%組患者的3年DFS率分別為86.11%(31/36)和85.88%(73/85),2組間差異無統計學意義 [HR=0.736,95%CI為(0.317,1.711),P=0.682];IMPC <50%組的3年總生存率(overall survival, OS)略高、為88.89%(75/85), IMPC ≥50%組為 88.24%(32/36),但差異無統計學意義 [HR=1.056,95%CI為(0.504,2.211),P=0.885],見圖1a和1b。至本研究的隨訪截止時間共有34例患者死亡(IMPC ≥50%組10例, IMPC <50%組24例),總死亡率為28.1%。

圖1

示2組患者的Kaplan-Meier生存曲線

圖1

示2組患者的Kaplan-Meier生存曲線

a:IMPC <50%和IMPC ≥50%患者的DFS;b:IMPC <50%和IMPC ≥50%患者的OS;c:不同淋巴結轉移數目患者的DFS

2.3 影響患者預后相關因素分析結果

單因素分析結果見表2。由表2可見,淋巴結轉移數目及LVI與IMPC患者的3年DFS有關(P=0.003,P=0.040),其余納入分析的相關因素與3年DFS均無關(P>0.05)。 通過Kaplan-Meier法繪制生存曲線(圖1c)并經log-rank檢驗和Tarone-Ware檢驗進行比較,結果顯示:淋巴結轉移數目和LVI與IMPC患者的DFS存在相關性(P<0.05)。進一步行多因素Cox風險回歸分析,其結果顯示:淋巴結轉移數目和LVI是IMPC患者3年DFS的獨立影響因素(P<0.05)。具體見表3。

3 討論

近年來,對IMPC的研究不斷增多,其發病率有所升高,從2015年開始,我院診治的IMPC病例數也逐漸增加。本研究納入了2016年8月至2020年8月期間的121例IMPC患者信息,根據IMPC成分所占比例不同,分為IMPC ≥50%組和IMPC <50%組,研究結果發現,與IMPC <50%組相比,IMPC ≥50%組的LVI率更高(83.33% 比 61.18%,P=0.017),提示當IMPC 成分所占比例 ≥50%時具有更強的侵襲性;本研究中2組間淋巴結轉移情況無差異,這與既往研究相似。 既往文獻[18]報道,認為IMPC比例與淋巴結轉移數目無相關性。 Gokce等[19]在一項納入103例IMPC患者的分析中表明,IMPC患者淋巴結轉移數目及脈管癌栓數比IDC患者多,且相互間的差異有統計學意義(P<0.05),但淋巴結轉移數目和脈管癌栓數與IMPC成分所占比例無關。Chen等[7]的研究表明,雖然淋巴結轉移、局部復發和遠處轉移率與IMPC成分所占比例沒有相關性,但這些數據會隨著IMPC成分所占比例的增加而增高。IMPC具有更強侵襲性這種生物學行為可能與其腫瘤細胞的特征有關。 有研究[20]發現,IMPC腫瘤細胞中CD44表達水平顯著下降,而CD24和血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)高表達,這種表達很大程度上促進了IMPC的轉移。此外,鈣黏蛋白E(E-cadherin,E-cad)在上皮細胞黏附中起著不可或缺的作用,而E-cad不存在于IMPC細胞膜表面,這使得IMPC腫瘤細胞簇不與周圍的間質黏附,促進了LVI和淋巴結轉移[21]。Guo等[22]的研究發現,IMPC細胞可以誘導腫瘤淋巴管生成,而新形成的毛細淋巴管沒有淋巴管壁或淋巴管壁不完整,管壁薄,通透性增加,有助于癌細胞向淋巴結擴散。也有研究[23]表明,原發性IMPC中PR域基因家族成員16(PR domain-containing 16,PRDM16)和免疫球蛋白超家族成員9(Immuno-globulin superfamily member 9,IGSF9)表達缺失,而乙醛脫氫酶2(acetaldehyde dehydrogenase 2,ALDH2)的表達增加,經免疫組織化學分析進一步表明,這是IMPC患者淋巴結轉移和低生存率的相關影響因素。IMPC具有高侵襲性、高LVI的特點,臨床工作中應當注重對淋巴結的評估,手術時注意淋巴結的清掃,對存在淋巴結轉移的患者,術后需予以放療。

本研究發現,與IMPC <50%組相比,IMPC ≥50%組的3年OS率略高,但差異無統計學意義,兩組之間的3年DFS率的差異也無統計學意義(86.11%比85.89%)。王仲照等[24]在對影響IMPC預后的單因素分析中也發現,IMPC成分占比 ≥50%組的DFS長于IMPC成分占比為25%~50%組與 <25%組;而其他研究[1]顯示IMPC ≥50%組比IMPC <50%組的OS更長,預后更好。這可能由于本研究納入患者的隨訪時間短、樣本量小、死亡率低,未能得出IMPC成分所占不同比例者具有不同臨床預后的結論。此外,IMPC與IDC的研究結果也存在爭議。基于乳腺癌分子分型的精確治療,不同分子亞型之間的預后不同,在一定程度上,很難僅從病理類型來分析IMPC和IDC之間的預后差異。 既往研究[25]認為,組織學分級和TNM分期是影響乳腺癌患者預后的關鍵因素,組織學分級和TNM分期越高,IMPC患者的預后越差。因此,IMPC成分占比不同的乳腺癌患者是否有預后差異還需要前瞻性的研究來證實。本研究通過對影響IMPC患者生存預后的單因素分析結果顯示:淋巴結轉移數目與患者的DFS存在相關性(P<0.05);將本研究單因素分析結果中差異有統計學意義的結果和臨床認為可能對IMPC預后產生影響的因素納入多因素Cox風險回歸分析,結果顯示,影響IMPC患者DFS的獨立危險因素包括淋巴結轉移數目和LVI。這與Li等[26]的報道一致。而一項基于SEER數據庫的研究[27]顯示,淋巴結轉移數目對IMPC伴淋巴結陽性患者的預后沒有影響。

目前,對于影響IMPC預后的相關因素尚無統一定論,腫瘤組織中IMPC成分占比多少才能判定為純IMPC也沒有統一標準。本研究以IMPC成分占比50%為界,將患者分為2組,通過分析2組患者臨床病理特征及其對預后的影響發現,2組患者的臨床病理特征除LVI外,差異均無統計學意義;單因素分析發現,淋巴結轉移數目與DFS之間存在一定相關性,進一步行Cox風險回歸分析顯示,淋巴結轉移數目和LVI是影響IMPC患者DFS的獨立因素,其他因素均不是DFS的獨立影響因素。本研究也存在一些不足,本研究為單中心回顧性研究,收集的樣本數量較少,后期仍需要更大樣本量和更長臨床隨訪的前瞻性研究進行驗證。此外,本研究中患者的化療方案、靶向治療方案、內分泌治療方案和手術方式不盡相同,不能排除以上因素對患者預后的影響。IMPC作為一種高侵襲性的病理亞型,在臨床治療中應注意行徹底手術切除;合并淋巴結轉移的患者,應行腋窩淋巴結清掃,且術后輔助化療、放療,根據患者分子分型確定是否聯合靶向治療及內分泌治療;治療周期完成后應密切隨訪,積極干預,可獲得滿意的療效。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:閔丹負責數據的收集、整理、分析及文章的撰寫;劉培、許詩元、喻彤負責協助收集資料及數據處理;吳斌負責文章內容的審閱及提出修改意見。

倫理聲明:本研究通過了西南醫科大學附屬醫院臨床醫學倫理委員會的審批,批文編號:KY2023257。

乳腺浸潤性微乳頭狀癌(invasive micropapillary carcinoma,IMPC)是一種較為罕見的乳腺癌病理亞型,約占所有乳腺癌的0.9%~8%[1]。1980年Fisher等[2]首次發現IMPC,他們將電鏡觀察到的特殊結構稱為“桑葚樣外觀”,它的特征是桑椹胚樣腫瘤細胞簇呈假乳頭狀排列,漂浮在空的基質間隙中,CD34不染色。電鏡和免疫組織化學檢測顯示細胞極性反轉,稱之為“由內而外”的生長模式[3]。既往研究[4]認為,IMPC獨特的形態學特征與其生物學行為相關,特別是與腫瘤的侵襲、轉移及預后有關。隨著對IMPC研究的不斷深入,目前認為IMPC無論生長方式,還是分子生物學特征,都與浸潤性導管癌(invasive ductal carcinoma,IDC)存在顯著差異[5]。IMPC的侵襲性高于IDC,主要表現在更高的淋巴結轉移率、局部復發率和遠處轉移率[6]。IMPC和IDC之間是否存在生存差異尚不明確。Chen等[7]報道,IMPC的10年生存率明顯低于IDC;而其他大多數研究[8-10]發現兩者預后無顯著差異。 IMPC根據微乳頭狀成分不同,可分為純IMPC和混合IMPC。有研究[11]認為,當微乳頭狀癌成分達到100%時,稱為純微乳頭狀癌,否則稱為混合微乳頭狀癌,純微乳頭狀癌僅占0.9%~2%,絕大部分是不同占比的IMPC與IDC合并存在。目前針對IMPC分類的結論尚不統一,多以IMPC成分占比50%以上為診斷標準[12]。雖然已有許多關于IMPC的研究,但關于純IMPC和混合IMPC間病理特征差異的研究較少。純IMPC是否可作為乳腺癌的獨立預后因素尚不清楚。為此,本研究通過分析不同微乳頭狀癌成分占比的IMPC患者的臨床病理資料,探討不同比例IMPC的臨床病理特征差異并分析這些因素與預后的關系,以優化IMPC的治療方案。

1 資料與方法

1.1 病例選擇

收集2016年8月至2020年8月期間就診于西南醫科大學附屬醫院(以下簡稱我院)乳腺外科的121例IMPC患者的相關臨床病理資料,根據IMPC占比不同(以微乳頭狀癌成分占比50%為界),分為IMPC <50%組和IMPC ≥50%組。納入標準:① 女性患者;② 初診無遠處轉移;③ 接受手術治療(包括保乳手術、乳房全切手術、前哨淋巴結活檢術和腋窩淋巴結清掃術),術后病理學檢查明確有微乳頭狀癌成分。排除標準:① 炎性乳腺癌;② 合并其他系統惡性腫瘤;③ 男性;④ 有遠處轉移者;⑤ 未接受手術治療者;⑥ 資料不完整者。

1.2 臨床病理資料

收集患者的臨床病理資料,包括患者性別、年齡、月經狀態、TNM分期、腫瘤直徑、雌激素受體(estrogen receptor,ER)、孕激素受體(Progesterone receptor,PR)、人表皮生長因子受體2(human epidermal growth factor receptor 2,HER-2)、Ki-67、分子分型、淋巴結轉移數目、是否存在淋巴管侵犯(lymphatic vessel invasion,LVI)、是否新輔助治療、是否放療、是否存在神經侵犯、患者生存情況以及局部復發或遠處轉移情況。T分期、N分期和TNM分期采用美國癌癥聯合會乳腺癌分期標準(第八版 2021年) [13],分子分型采用中國抗癌協會乳腺癌診治指南與規范(2024年版) [14]。參考2020版美國腫瘤協會指南[15],將ER和PR陽性定義為細胞核染色在>1%~100%,細胞核染色在0~1%視作陰性。 根據2019版乳腺癌HER2檢測指南[16],將免疫組織化學(immunohistochemistry,IHC)染色結果為3+ 判為HER2陽性,IHC 0和1+ 判為HER2陰性;對IHC 2+需進一步完善原位雜交,若原位雜交陽性則為HER2陽性,反之則為陰性。根據中國臨床腫瘤學會乳腺癌診療指南(2020年版) [17]將Ki-67表達 >30%判作高表達。121例病例的病理切片均由我院病理科處理,明確診斷為乳腺IMPC,并記錄微乳頭狀癌成分所占比例,按照其比例 <50%和 ≥50%分為2組。無病生存期(disease free survival,DFS)是指從手術切除當日至患者第1次出現遠處轉移或局部復發所經歷的時間,DFS通過查閱臨床病歷或電話隨訪獲取,隨訪截止日期為2023年8月1日。

1.3 統計學方法

使用SPSS 26.0對收集的數據進行分析。計量資料用中位數(M)和上下四分位數(P25,P75)表示,等級資料用頻數和百分比(n,%)表示,均采用秩和檢驗;計數資料用頻數和百分比(n,%)進行描述,采用χ2檢驗。單因素生存分析采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線并應用log-rank檢驗或Tarone-Ware檢驗比較生存曲線;采用Cox風險回歸模型進行多因素生存分析。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的臨床病理資料比較結果

結果見表1。由表1可見,本研究共納入121例含微乳頭狀癌成分的乳腺癌患者,其中微乳頭狀癌成分 <50%者85例。2組患者除LVI方面的差異具有統計學意義外(IMPC ≥50%組LVI率高于IMPC <50%組,83.33%比61.18%,χ2=5.684,P=0.017),其他臨床病理特征方面的差異均無統計學意義(P>0.05)。納入本研究的所有患者均接受了手術治療,且臨床醫生根據最新指南對患者進行全身化療,2組患者接受新輔助治療情況差異無統計學意義(P=0.937);所有患者均按照指南接受輔助放療,2組患者接受放療情況相似(P=0.866)。

2.2 生存分析結果

本研究納入的121例患者均獲超過3年的隨訪,中位隨訪時間為46個月。IMPC ≥50%組和IMPC <50%組患者的3年DFS率分別為86.11%(31/36)和85.88%(73/85),2組間差異無統計學意義 [HR=0.736,95%CI為(0.317,1.711),P=0.682];IMPC <50%組的3年總生存率(overall survival, OS)略高、為88.89%(75/85), IMPC ≥50%組為 88.24%(32/36),但差異無統計學意義 [HR=1.056,95%CI為(0.504,2.211),P=0.885],見圖1a和1b。至本研究的隨訪截止時間共有34例患者死亡(IMPC ≥50%組10例, IMPC <50%組24例),總死亡率為28.1%。

圖1

示2組患者的Kaplan-Meier生存曲線

圖1

示2組患者的Kaplan-Meier生存曲線

a:IMPC <50%和IMPC ≥50%患者的DFS;b:IMPC <50%和IMPC ≥50%患者的OS;c:不同淋巴結轉移數目患者的DFS

2.3 影響患者預后相關因素分析結果

單因素分析結果見表2。由表2可見,淋巴結轉移數目及LVI與IMPC患者的3年DFS有關(P=0.003,P=0.040),其余納入分析的相關因素與3年DFS均無關(P>0.05)。 通過Kaplan-Meier法繪制生存曲線(圖1c)并經log-rank檢驗和Tarone-Ware檢驗進行比較,結果顯示:淋巴結轉移數目和LVI與IMPC患者的DFS存在相關性(P<0.05)。進一步行多因素Cox風險回歸分析,其結果顯示:淋巴結轉移數目和LVI是IMPC患者3年DFS的獨立影響因素(P<0.05)。具體見表3。

3 討論

近年來,對IMPC的研究不斷增多,其發病率有所升高,從2015年開始,我院診治的IMPC病例數也逐漸增加。本研究納入了2016年8月至2020年8月期間的121例IMPC患者信息,根據IMPC成分所占比例不同,分為IMPC ≥50%組和IMPC <50%組,研究結果發現,與IMPC <50%組相比,IMPC ≥50%組的LVI率更高(83.33% 比 61.18%,P=0.017),提示當IMPC 成分所占比例 ≥50%時具有更強的侵襲性;本研究中2組間淋巴結轉移情況無差異,這與既往研究相似。 既往文獻[18]報道,認為IMPC比例與淋巴結轉移數目無相關性。 Gokce等[19]在一項納入103例IMPC患者的分析中表明,IMPC患者淋巴結轉移數目及脈管癌栓數比IDC患者多,且相互間的差異有統計學意義(P<0.05),但淋巴結轉移數目和脈管癌栓數與IMPC成分所占比例無關。Chen等[7]的研究表明,雖然淋巴結轉移、局部復發和遠處轉移率與IMPC成分所占比例沒有相關性,但這些數據會隨著IMPC成分所占比例的增加而增高。IMPC具有更強侵襲性這種生物學行為可能與其腫瘤細胞的特征有關。 有研究[20]發現,IMPC腫瘤細胞中CD44表達水平顯著下降,而CD24和血管內皮生長因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)高表達,這種表達很大程度上促進了IMPC的轉移。此外,鈣黏蛋白E(E-cadherin,E-cad)在上皮細胞黏附中起著不可或缺的作用,而E-cad不存在于IMPC細胞膜表面,這使得IMPC腫瘤細胞簇不與周圍的間質黏附,促進了LVI和淋巴結轉移[21]。Guo等[22]的研究發現,IMPC細胞可以誘導腫瘤淋巴管生成,而新形成的毛細淋巴管沒有淋巴管壁或淋巴管壁不完整,管壁薄,通透性增加,有助于癌細胞向淋巴結擴散。也有研究[23]表明,原發性IMPC中PR域基因家族成員16(PR domain-containing 16,PRDM16)和免疫球蛋白超家族成員9(Immuno-globulin superfamily member 9,IGSF9)表達缺失,而乙醛脫氫酶2(acetaldehyde dehydrogenase 2,ALDH2)的表達增加,經免疫組織化學分析進一步表明,這是IMPC患者淋巴結轉移和低生存率的相關影響因素。IMPC具有高侵襲性、高LVI的特點,臨床工作中應當注重對淋巴結的評估,手術時注意淋巴結的清掃,對存在淋巴結轉移的患者,術后需予以放療。

本研究發現,與IMPC <50%組相比,IMPC ≥50%組的3年OS率略高,但差異無統計學意義,兩組之間的3年DFS率的差異也無統計學意義(86.11%比85.89%)。王仲照等[24]在對影響IMPC預后的單因素分析中也發現,IMPC成分占比 ≥50%組的DFS長于IMPC成分占比為25%~50%組與 <25%組;而其他研究[1]顯示IMPC ≥50%組比IMPC <50%組的OS更長,預后更好。這可能由于本研究納入患者的隨訪時間短、樣本量小、死亡率低,未能得出IMPC成分所占不同比例者具有不同臨床預后的結論。此外,IMPC與IDC的研究結果也存在爭議。基于乳腺癌分子分型的精確治療,不同分子亞型之間的預后不同,在一定程度上,很難僅從病理類型來分析IMPC和IDC之間的預后差異。 既往研究[25]認為,組織學分級和TNM分期是影響乳腺癌患者預后的關鍵因素,組織學分級和TNM分期越高,IMPC患者的預后越差。因此,IMPC成分占比不同的乳腺癌患者是否有預后差異還需要前瞻性的研究來證實。本研究通過對影響IMPC患者生存預后的單因素分析結果顯示:淋巴結轉移數目與患者的DFS存在相關性(P<0.05);將本研究單因素分析結果中差異有統計學意義的結果和臨床認為可能對IMPC預后產生影響的因素納入多因素Cox風險回歸分析,結果顯示,影響IMPC患者DFS的獨立危險因素包括淋巴結轉移數目和LVI。這與Li等[26]的報道一致。而一項基于SEER數據庫的研究[27]顯示,淋巴結轉移數目對IMPC伴淋巴結陽性患者的預后沒有影響。

目前,對于影響IMPC預后的相關因素尚無統一定論,腫瘤組織中IMPC成分占比多少才能判定為純IMPC也沒有統一標準。本研究以IMPC成分占比50%為界,將患者分為2組,通過分析2組患者臨床病理特征及其對預后的影響發現,2組患者的臨床病理特征除LVI外,差異均無統計學意義;單因素分析發現,淋巴結轉移數目與DFS之間存在一定相關性,進一步行Cox風險回歸分析顯示,淋巴結轉移數目和LVI是影響IMPC患者DFS的獨立因素,其他因素均不是DFS的獨立影響因素。本研究也存在一些不足,本研究為單中心回顧性研究,收集的樣本數量較少,后期仍需要更大樣本量和更長臨床隨訪的前瞻性研究進行驗證。此外,本研究中患者的化療方案、靶向治療方案、內分泌治療方案和手術方式不盡相同,不能排除以上因素對患者預后的影響。IMPC作為一種高侵襲性的病理亞型,在臨床治療中應注意行徹底手術切除;合并淋巴結轉移的患者,應行腋窩淋巴結清掃,且術后輔助化療、放療,根據患者分子分型確定是否聯合靶向治療及內分泌治療;治療周期完成后應密切隨訪,積極干預,可獲得滿意的療效。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:閔丹負責數據的收集、整理、分析及文章的撰寫;劉培、許詩元、喻彤負責協助收集資料及數據處理;吳斌負責文章內容的審閱及提出修改意見。

倫理聲明:本研究通過了西南醫科大學附屬醫院臨床醫學倫理委員會的審批,批文編號:KY2023257。