引用本文: 駱偉, 李斌, 盛亮, 徐浩, 李汛. 小腸憩室合并異位胰腺并消化道出血:1例報道. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(8): 990-991. doi: 10.7507/1007-9424.202312014 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

1 病例資料

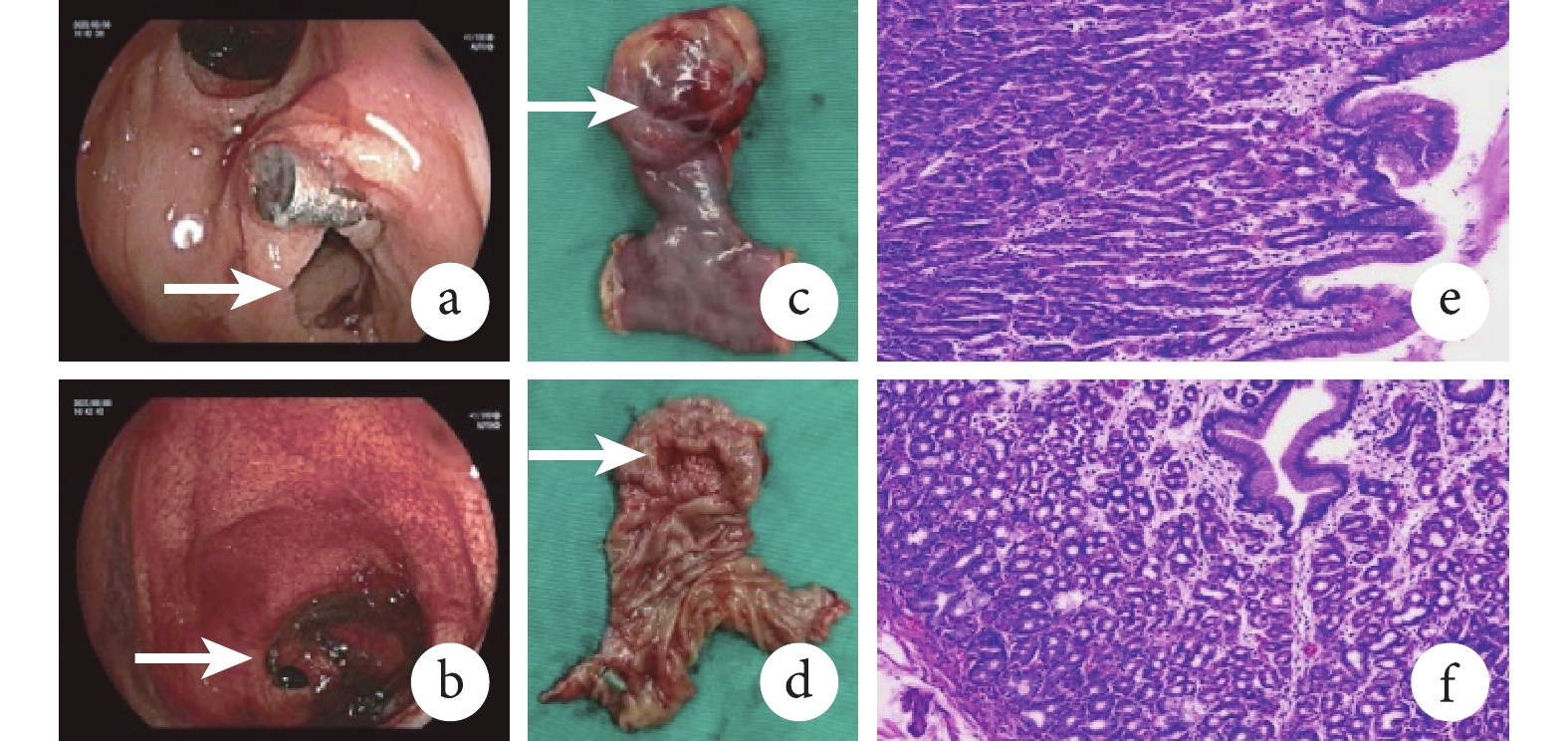

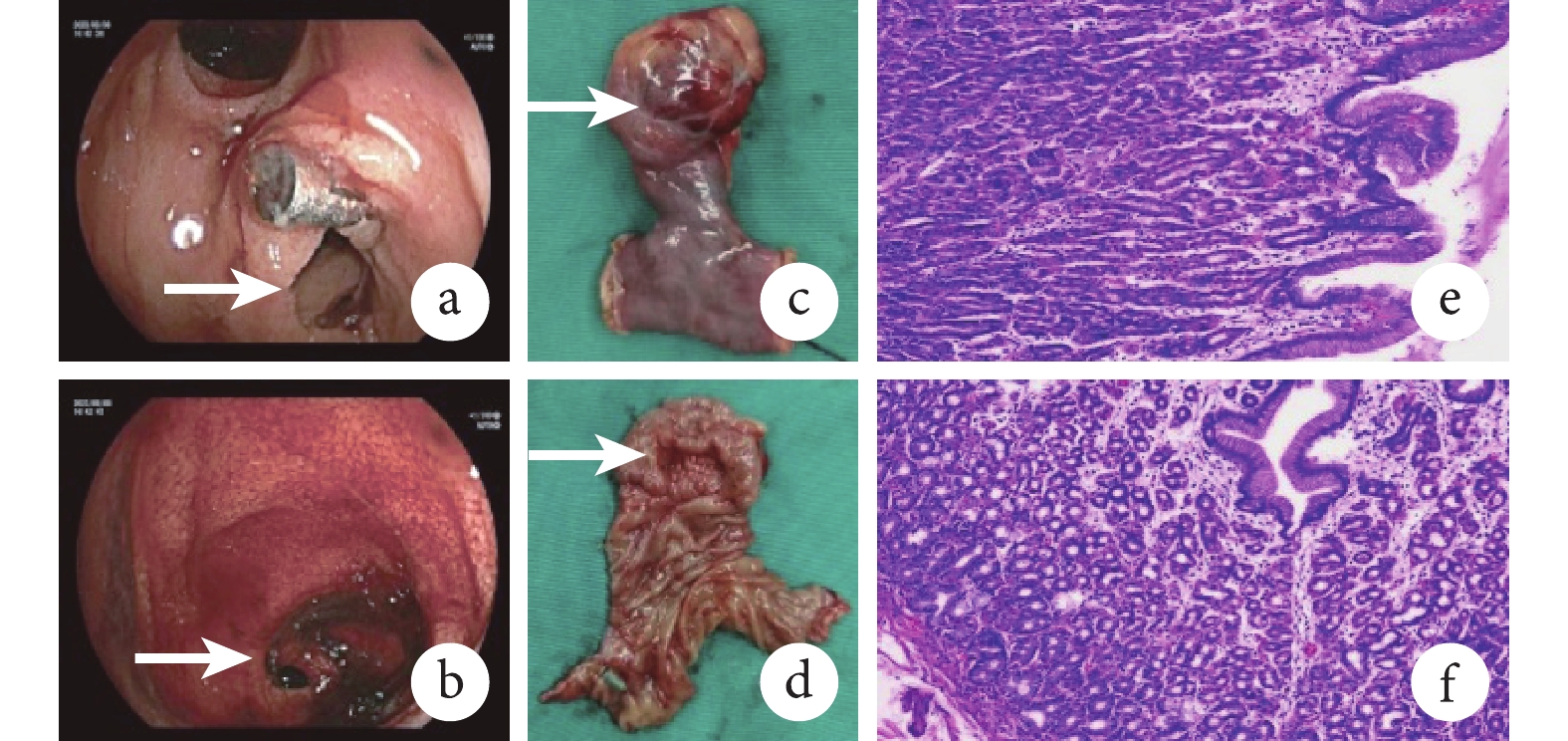

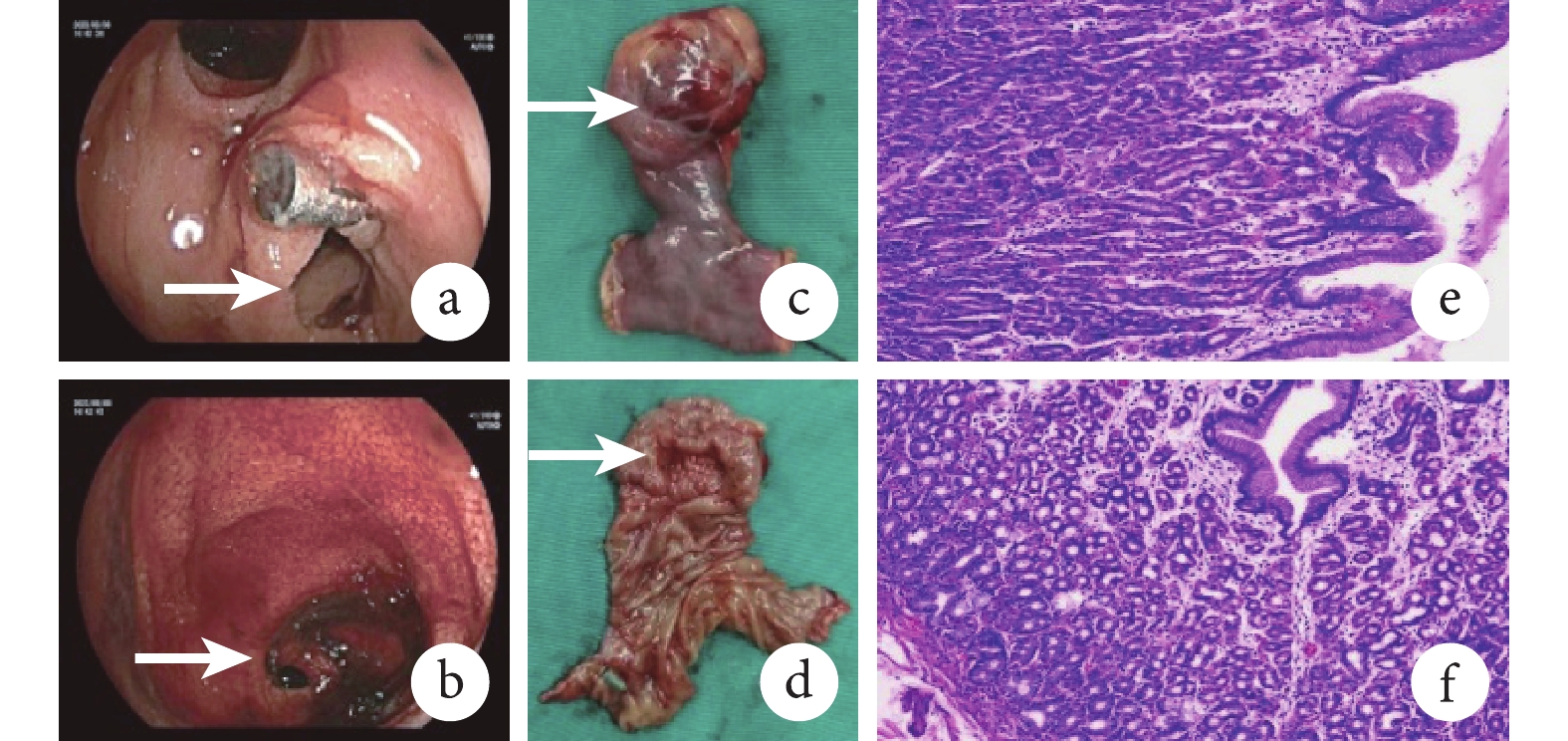

患者,男,23歲,主因黑便3 d收住入蘭州大學第一醫院(簡稱“我院”)消化內科。患者在當地醫院的血常規檢查提示白細胞6.8×109/L,血紅蛋白120 g/L,紅細胞3.2×1012/L,血小板296×109/L。當地醫院胃鏡檢查提示非萎縮性胃炎、十二指腸球炎,結腸鏡檢查提示結腸腔內可見新鮮血漬。患者為求進一步診治轉入我院消化內科治療。入我院后查血常規示:白細胞5.81×109/L,血紅蛋白110 g/L,紅細胞3.39×1012/L,血小板268×109/L。生化檢查結果正常,術前檢查出凝血功能正常,大便潛血試驗陽性。腹部查體未見陽性體征。腹部增強CT提示升結腸節段性黏膜斑點狀異常強化。單氣囊小腸鏡檢查提示回腸憩室并活動出血(距回盲部110 cm)。遂轉入我院普外科安排手術治療,術中發現距回盲部110 cm處回腸可見一小腸憩室,約5 cm×3 cm大小,憩室底部質地偏硬,增厚不均勻,占位待排,遂行腸切除腸吻合術。術后病理檢查結果提示:形態學符合Meckel憩室;形態學支持異位胰腺。術前腸鏡檢查及術后小腸憩室標本和組織病理學檢查結果見圖1。

圖1

示術前腸鏡檢查、術后小腸憩室標本及組織病理學檢查結果

圖1

示術前腸鏡檢查、術后小腸憩室標本及組織病理學檢查結果

a、b:見小腸憩室開口(箭頭所示,a)及憩室內出血(箭頭所示,b);c、d:切除后的小腸及憩室(箭頭所示,c)以及剖開后的小腸憩室及底部增厚不均勻現象(箭頭所示,d);e、f:分別為放大100倍(e)和40倍(f)的術后組織病理學蘇木精-伊紅染色結果

2 討論

消化道出血常見病因包括消化性潰瘍、食管胃底曲張靜脈破裂、胃腸間質瘤破裂、消化道腫瘤、小腸疾病等,不明原因消化道出血往往是小腸疾病導致的出血,其常見原因有小腸血管畸形、黏膜糜爛、憩室等。

小腸憩室是指因腸腔內壓力增高或先天發育不良,導致小腸腸壁薄弱,局部向外膨出,形成盲袋樣結構[1]。根據小腸憩室發病機制的不同分為先天性和獲得性,其中先天性憩室以Meckel憩室較常見[2]。Rangan等[3]報道小腸憩室的發病率為0.2%~4.5%。國內相關研究[4]報道小腸憩室的發病率為1%~5%。小腸憩室的發病率在消化道憩室中居首位,臨床表現缺乏特異性,少數患者出現感染、消化道穿孔、出血、便秘、腹瀉等癥狀[5]。臨床上針對小腸憩室的診斷常采用消化道造影、腹部增強CT等影像學方法,但其敏感性及特異性均較低[6]。在本例患者中,傳統增強CT檢查、結腸鏡檢查、胃鏡檢查未能明確消化道出血原因,小腸鏡檢查發現了出血部位,提示小腸鏡對小腸疾病診斷具有參考價值。由于小腸憩室的診斷比較困難且其并發癥較嚴重,如憩室穿孔、腹膜炎、腸梗阻等,因此一旦診斷小腸憩室,建議積極手術治療。

1927年Schultz首次提出并報道了異位胰腺[7]。異位胰腺是指在正常胰腺以外的部位出現,與正常胰腺無血管、神經等聯系的孤立胰腺組織。異位胰腺的具體發病機制尚未明確,可能是由于胚胎發育時期胰腺原基與鄰近組織產生非炎性粘連,在后續發育過程中發生粘連的胰腺原基隨原腸道的轉位運動逐漸分離,最后在其他部位繼續發育而形成。異位胰腺在各年齡階段均可發生,男女比例為(2~3)∶1,它在尸檢中的發生率為0.5%~13%[8]。異位胰腺可發生于胸、腹腔內的任何臟器,包括食管、縱隔、肺、膽囊、網膜、腸系膜、結腸等,多見于胃腸道,其中胃占25%~28.2%,十二指腸占17%~36.3%,空腸占15%~21.7%[9],回腸占3%~6%,Meckel憩室占2%~6.5%[10]。異位胰腺臨床表現不典型,可出現腹痛、腹脹、反酸、噯氣、惡心、嘔吐、黑便、便血等癥狀。有研究[11]報道,異位胰腺的臨床癥狀可分為以下類型:隱匿型、出血型、潰瘍型、梗阻型、憩室炎型及腫瘤型,不同的臨床表現有可能與組織病理學分型有一定關聯。大多數異位胰腺無臨床癥狀,但仍有可能發生出血、炎癥或惡變[12]。異位胰腺臨床診斷比較困難,胃腸鏡、超聲內鏡、超聲內鏡引導下細針穿刺及增強CT是主要的檢查診斷方法[13]。異位胰腺并非由一種單一細胞構成,由于其中的腺泡、胰管和胰島細胞的構成比例不同,其組織密度、強化方式也不盡相同,導致形態學和影像學檢查表現也缺乏特異性,因此組織病理學活檢是診斷異位胰腺的金標準。異位胰腺患者大多無明顯的臨床癥狀,因此診斷較為困難。本例患者術前評估診斷考慮小腸憩室合并消化道出血,術中發現憩室出血合并憩室占位,遂安排實施了腸切除腸吻合手術,術后組織病理學檢查提示憩室合并異位胰腺并消化道出血,此類患者在臨床上并不多見。對于小腸憩室,應全面分析影像學及內鏡檢查結果,不能排除憩室合并其他病變的可能性。異位胰腺在臨床上是一種相對少見的先天性發育異常,缺乏特異性檢查手段,在臨床工作中,對于確診異位胰腺的患者的治療方式選擇目前尚無統一定論。一般來說,針對無癥狀患者可采取保守治療,但需密切隨訪;對于有癥狀患者或在手術過程中意外發現異位胰腺或異位胰腺合并出血的患者則建議及時手術治療。總之,異位胰腺在臨床上少見,但它可以導致嚴重并發癥的出現,如消化道出血、腸梗阻、腸套疊等,如本病例。對于小腸憩室同時合并異位胰腺和消化道出血時,應及時手術治療,以避免嚴重并發癥的出現。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:駱偉撰寫論文、參與手術;李斌和盛亮參與手術;徐浩指導寫作;李汛對文章進行審校。

倫理聲明:本研究通過了蘭州大學第一醫院倫理委員會審批(批文編號:LDYYLL2024-41)。

1 病例資料

患者,男,23歲,主因黑便3 d收住入蘭州大學第一醫院(簡稱“我院”)消化內科。患者在當地醫院的血常規檢查提示白細胞6.8×109/L,血紅蛋白120 g/L,紅細胞3.2×1012/L,血小板296×109/L。當地醫院胃鏡檢查提示非萎縮性胃炎、十二指腸球炎,結腸鏡檢查提示結腸腔內可見新鮮血漬。患者為求進一步診治轉入我院消化內科治療。入我院后查血常規示:白細胞5.81×109/L,血紅蛋白110 g/L,紅細胞3.39×1012/L,血小板268×109/L。生化檢查結果正常,術前檢查出凝血功能正常,大便潛血試驗陽性。腹部查體未見陽性體征。腹部增強CT提示升結腸節段性黏膜斑點狀異常強化。單氣囊小腸鏡檢查提示回腸憩室并活動出血(距回盲部110 cm)。遂轉入我院普外科安排手術治療,術中發現距回盲部110 cm處回腸可見一小腸憩室,約5 cm×3 cm大小,憩室底部質地偏硬,增厚不均勻,占位待排,遂行腸切除腸吻合術。術后病理檢查結果提示:形態學符合Meckel憩室;形態學支持異位胰腺。術前腸鏡檢查及術后小腸憩室標本和組織病理學檢查結果見圖1。

圖1

示術前腸鏡檢查、術后小腸憩室標本及組織病理學檢查結果

圖1

示術前腸鏡檢查、術后小腸憩室標本及組織病理學檢查結果

a、b:見小腸憩室開口(箭頭所示,a)及憩室內出血(箭頭所示,b);c、d:切除后的小腸及憩室(箭頭所示,c)以及剖開后的小腸憩室及底部增厚不均勻現象(箭頭所示,d);e、f:分別為放大100倍(e)和40倍(f)的術后組織病理學蘇木精-伊紅染色結果

2 討論

消化道出血常見病因包括消化性潰瘍、食管胃底曲張靜脈破裂、胃腸間質瘤破裂、消化道腫瘤、小腸疾病等,不明原因消化道出血往往是小腸疾病導致的出血,其常見原因有小腸血管畸形、黏膜糜爛、憩室等。

小腸憩室是指因腸腔內壓力增高或先天發育不良,導致小腸腸壁薄弱,局部向外膨出,形成盲袋樣結構[1]。根據小腸憩室發病機制的不同分為先天性和獲得性,其中先天性憩室以Meckel憩室較常見[2]。Rangan等[3]報道小腸憩室的發病率為0.2%~4.5%。國內相關研究[4]報道小腸憩室的發病率為1%~5%。小腸憩室的發病率在消化道憩室中居首位,臨床表現缺乏特異性,少數患者出現感染、消化道穿孔、出血、便秘、腹瀉等癥狀[5]。臨床上針對小腸憩室的診斷常采用消化道造影、腹部增強CT等影像學方法,但其敏感性及特異性均較低[6]。在本例患者中,傳統增強CT檢查、結腸鏡檢查、胃鏡檢查未能明確消化道出血原因,小腸鏡檢查發現了出血部位,提示小腸鏡對小腸疾病診斷具有參考價值。由于小腸憩室的診斷比較困難且其并發癥較嚴重,如憩室穿孔、腹膜炎、腸梗阻等,因此一旦診斷小腸憩室,建議積極手術治療。

1927年Schultz首次提出并報道了異位胰腺[7]。異位胰腺是指在正常胰腺以外的部位出現,與正常胰腺無血管、神經等聯系的孤立胰腺組織。異位胰腺的具體發病機制尚未明確,可能是由于胚胎發育時期胰腺原基與鄰近組織產生非炎性粘連,在后續發育過程中發生粘連的胰腺原基隨原腸道的轉位運動逐漸分離,最后在其他部位繼續發育而形成。異位胰腺在各年齡階段均可發生,男女比例為(2~3)∶1,它在尸檢中的發生率為0.5%~13%[8]。異位胰腺可發生于胸、腹腔內的任何臟器,包括食管、縱隔、肺、膽囊、網膜、腸系膜、結腸等,多見于胃腸道,其中胃占25%~28.2%,十二指腸占17%~36.3%,空腸占15%~21.7%[9],回腸占3%~6%,Meckel憩室占2%~6.5%[10]。異位胰腺臨床表現不典型,可出現腹痛、腹脹、反酸、噯氣、惡心、嘔吐、黑便、便血等癥狀。有研究[11]報道,異位胰腺的臨床癥狀可分為以下類型:隱匿型、出血型、潰瘍型、梗阻型、憩室炎型及腫瘤型,不同的臨床表現有可能與組織病理學分型有一定關聯。大多數異位胰腺無臨床癥狀,但仍有可能發生出血、炎癥或惡變[12]。異位胰腺臨床診斷比較困難,胃腸鏡、超聲內鏡、超聲內鏡引導下細針穿刺及增強CT是主要的檢查診斷方法[13]。異位胰腺并非由一種單一細胞構成,由于其中的腺泡、胰管和胰島細胞的構成比例不同,其組織密度、強化方式也不盡相同,導致形態學和影像學檢查表現也缺乏特異性,因此組織病理學活檢是診斷異位胰腺的金標準。異位胰腺患者大多無明顯的臨床癥狀,因此診斷較為困難。本例患者術前評估診斷考慮小腸憩室合并消化道出血,術中發現憩室出血合并憩室占位,遂安排實施了腸切除腸吻合手術,術后組織病理學檢查提示憩室合并異位胰腺并消化道出血,此類患者在臨床上并不多見。對于小腸憩室,應全面分析影像學及內鏡檢查結果,不能排除憩室合并其他病變的可能性。異位胰腺在臨床上是一種相對少見的先天性發育異常,缺乏特異性檢查手段,在臨床工作中,對于確診異位胰腺的患者的治療方式選擇目前尚無統一定論。一般來說,針對無癥狀患者可采取保守治療,但需密切隨訪;對于有癥狀患者或在手術過程中意外發現異位胰腺或異位胰腺合并出血的患者則建議及時手術治療。總之,異位胰腺在臨床上少見,但它可以導致嚴重并發癥的出現,如消化道出血、腸梗阻、腸套疊等,如本病例。對于小腸憩室同時合并異位胰腺和消化道出血時,應及時手術治療,以避免嚴重并發癥的出現。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:駱偉撰寫論文、參與手術;李斌和盛亮參與手術;徐浩指導寫作;李汛對文章進行審校。

倫理聲明:本研究通過了蘭州大學第一醫院倫理委員會審批(批文編號:LDYYLL2024-41)。