引用本文: 高彬, 寧江紅, 叢赟, 邵英梅. 光動力療法聯合膽道支架與125I粒子支架在不可切除肝外膽管癌的療效對比研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(8): 986-989. doi: 10.7507/1007-9424.202403062 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

膽管癌系膽管上皮細胞惡性腫瘤,在肝臟惡性腫瘤發病率中僅次于肝細胞癌[1]。因其高侵襲性和術后的高復發率而預后不佳,5年存活率不足5%[2]。目前認為手術切除是可根治膽管癌的唯一方法,但多數患者發現時已屬晚期,錯過了手術干預的最佳時期。近年來,膽道支架植入聯合125I腔內放射治療在臨床上已得到廣泛應用,研究[3-4]證明這是安全可行的姑息性療法。 光動力療法(photodynamic therapy, PDT)自1903年以來,一直被用于皮膚病的治療[5],美國國立綜合癌癥網絡指南[6]提出,PDT是治療不可切除膽管癌的主要姑息治療方法之一。近年的臨床數據顯示,PDT可提高膽管癌患者的生存率[7]。目前國內外關于PDT療法與125I粒子支架療法在晚期膽管癌方面的療效研究甚少,因此本研究旨在比較PDT聯合膽道支架與125I粒子支架治療不可手術切除肝外膽管癌的療效。

1 資料與方法

1.1 病例資料

回顧性收集2015年1月1日至2023年12月31日期間新疆醫科大學第一附屬醫院收治的32例肝門部膽管癌(Bisnmuth Ⅰ ~Ⅱ型)或膽總管中下段癌患者的臨床資料。納入標準:① 年齡18~85歲,性別不限。② 經病理學或影像學檢查診斷為肝門部膽管癌(Bisnmuth Ⅰ ~Ⅱ型)或膽總管中下段癌;腫瘤不可切除;或腫瘤可切除,但因個體因素無法行根治性手術治療者。③ 經內鏡下逆行胰膽管造影途徑,成功行PDT治療并置入膽道支架的患者;經皮經肝途徑成功置入膽道125I粒子支架患者。排除標準:① 既往有涉及膽總管手術史的患者。② 術前已行放化療或免疫治療等抗腫瘤治療的患者。③ Bismuth Ⅲ ~Ⅳ型肝門部膽管癌或肝內膽管癌患者。④ 惡病質、全身多器官功能衰竭或預計生存期不足3個月。⑤ 隨訪資料不完整。根據上述納入及排除標準,本研究共納入患者32例,其中PDT聯合膽道支架組(簡稱PDT+支架組)9例,男8例、女1例,中位年齡77.0歲;125I粒子支架組23例,男14例、女9例,中位年齡73.0歲。2組患者的基線資料中,除腫瘤部位存在差異外,其他基線資料均衡可比,具體見表1。本研究遵守赫爾辛基宣言[8],并通過了新疆醫科大學第一附屬醫院倫理委員會的批準,批文編號:K202403-50。

1.2 設備、材料

半導體激光光動力治療機(GYS-PDT-S2000),血卟啉注射液(5 mL、25 mg),電子十二指腸鏡(Olympus TJF-260V)及其治療附件。放射性125I粒子(北京原子高科):長(4.5±0.5) mm,直徑0.8 mm,放射活度為3.15×107 Bq,半衰期為59.43 d,能量為35.5 Kev的γ射線、27.4 Kev和31.4 Kev的X射線;有效福射半徑20 mm。耗材:三腔乳頭括約肌切開刀、導絲、鼻膽引流管、自膨式鎳鈦合金支架(長度:60~80 mm,直徑:6~8 mm),塑料支架(長度:80 mm,直徑:7.5 mm)、膽道穿刺套件、膽道內引流套裝導管鞘、泥鰍導絲、超滑導絲等。

1.3 治療

1.3.1 PDT+支架組

根據患者體質量按3 mg/kg濃度將光敏劑(血卟啉注射液)經5%葡萄糖溶液稀釋后靜脈滴注,藥物滴注結束后48 h,即可開始PDT治療。術中采取靜脈麻醉,同時建立靜脈通道和心電監護。取十二指腸鏡,由口腔進入,尋找到十二指腸大乳頭開口部位,術中需視情況決定是否行乳頭切開術。從大乳頭處插管,插管成功后置入導絲,沿導絲置入光纖殼,沿光纖殼置入合適長度的光纖, 需注意光纖頭端兩處Mark點需完全包括膽管狹窄段,按功率密度100 m W/cm2和能量密度150 J/cm2給予狹窄段激光照射,照射時長12~25 min。照射完畢后,選擇適當規格的膽道支架,沿導絲置入膽道支架,退出導絲及十二指腸鏡,術畢。

1.3.2 125I粒子支架組

患者平臥于數字減影血管造影操作臺,連接心電監護,通過鼻導管或面罩吸氧,并建立靜脈通路。根據影像學檢查結果明確病灶位置,使用2%利多卡因進行局部麻醉。在X線引導下緩慢穿刺,穿刺針刺入膽道后置入導絲,沿導絲將單彎導管置于膽管內,使導管越過狹窄段,并注入造影劑確認狹窄部位和相關參數。根據測得數據計算所需125I粒子數量以及選擇合適金屬支架規格[9]。隨后置入引導導管,交換260 cm超硬、超長導絲并撤出單彎導管,經超硬超長導絲置入合適的自膨式金屬支架(長度:60~80 mm,直徑:6~8 mm)。將計算出的125I粒子放置于透明導管內,制成125I粒子條,通過導管將其置于膽道支架和膽管壁之間,退出推送器,術畢。

1.4 術后隨訪

采用患者門診復査或電話隨訪方式,收集患者一般情況,包括有無不適癥狀、是否于當地醫院繼續治療、是否發生黃疸、是否存活等。支架通暢時間以行手術當天為起始點,以黃疸復發或患者死亡或2023年12月30日為終點。生存時間以手術當天為起點,以2023年12月30日或患者死亡為終點。

1.5 統計學方法

本研究使用SPSS 26.0進行統計分析。運用直方圖、Kolmogorov-Smirnov檢驗等方法驗證數據正態性,對于符合正態分布的計量資料,采用均數±標準差( ±s)表示,行獨立樣本t檢驗;對于不符合正態分布的資料,采用中位數(M)和上下四分位數(Q1,Q3)表示,行Mann-Whitney U檢驗或Wilcoxon秩和檢驗。計數資料以頻數及構成比表示,行四格表或R×C列聯表χ2檢驗或Fisher確切概率法。采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線,以評估2組患者的生存時間和支架通暢時間。檢驗水準α=0.05。

±s)表示,行獨立樣本t檢驗;對于不符合正態分布的資料,采用中位數(M)和上下四分位數(Q1,Q3)表示,行Mann-Whitney U檢驗或Wilcoxon秩和檢驗。計數資料以頻數及構成比表示,行四格表或R×C列聯表χ2檢驗或Fisher確切概率法。采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線,以評估2組患者的生存時間和支架通暢時間。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的手術時間和總住院時間

PDT+支架組的手術時間為(83.00±38.40)min,125I粒子支架組的手術時間為(73.70±30.12)min,PDT+支架組的手術時間略長于125I粒子支架組,但差異無統計學意義(t=–0.730,P=0.471)。PDT+支架組的總住院時間為15.0(11.5,17.5)d,125I粒子支架組的總住院時間為9.0(7.0,12.0)d,PDT+支架組的總住院時間長于125I粒子支架組,差異有統計學意義(Z=–2.080,P=0.038)。

2.2 2組患者的術后并發癥發生情況

所有患者在術后均未出現膽汁漏。在PDT+支架組的9例患者中,術后共出現并發癥2例(22.2%),其中出現胰腺炎+膽道感染1例、膽道感染1例。 125I粒子支架組術后共出現并發癥3例(13.0%),其中膽道感染2例,膽道出血1例。2組患者術后總并發癥發生率比較差異無統計學意義(P=0.604)。

2.3 2組患者的支架通暢時間和生存期

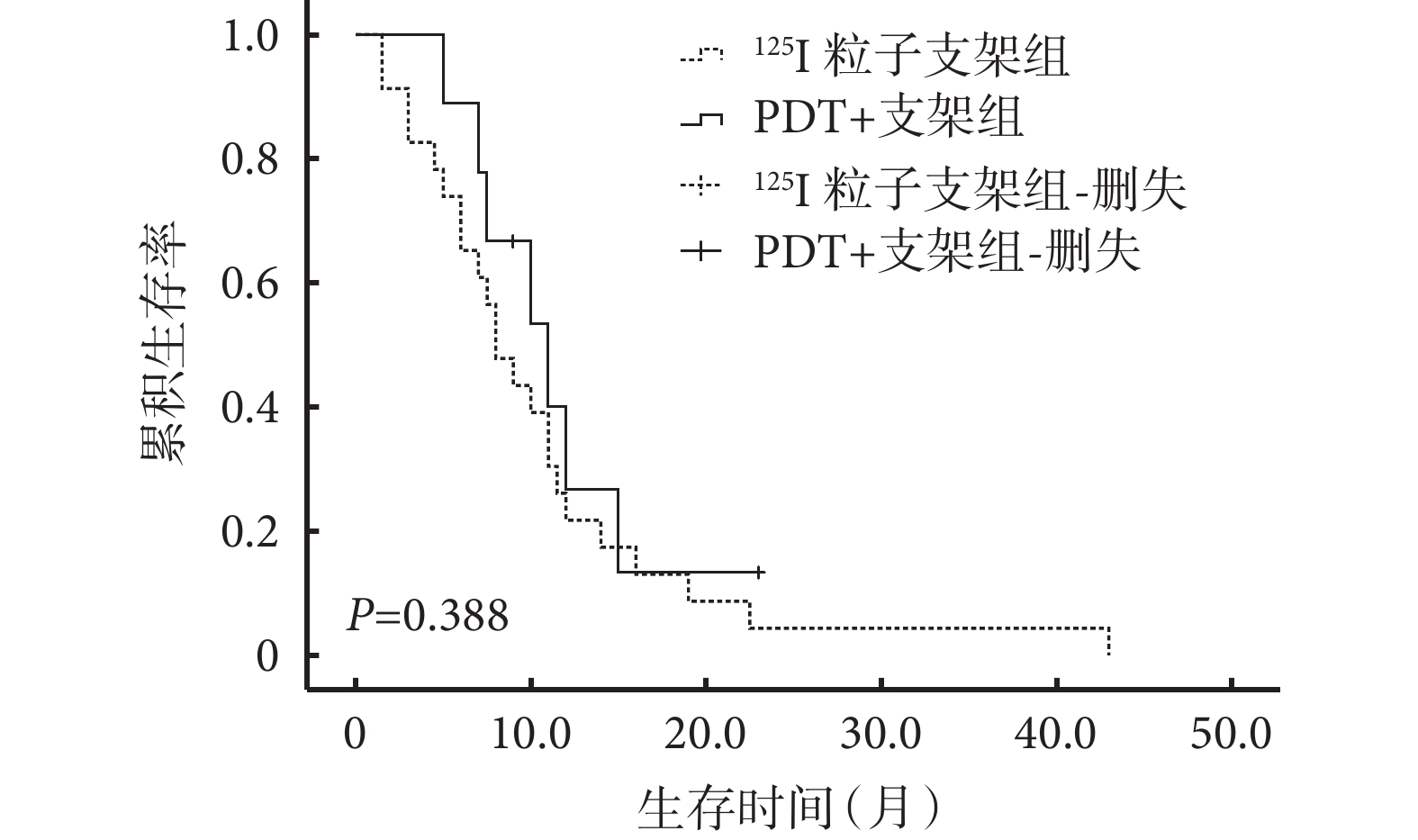

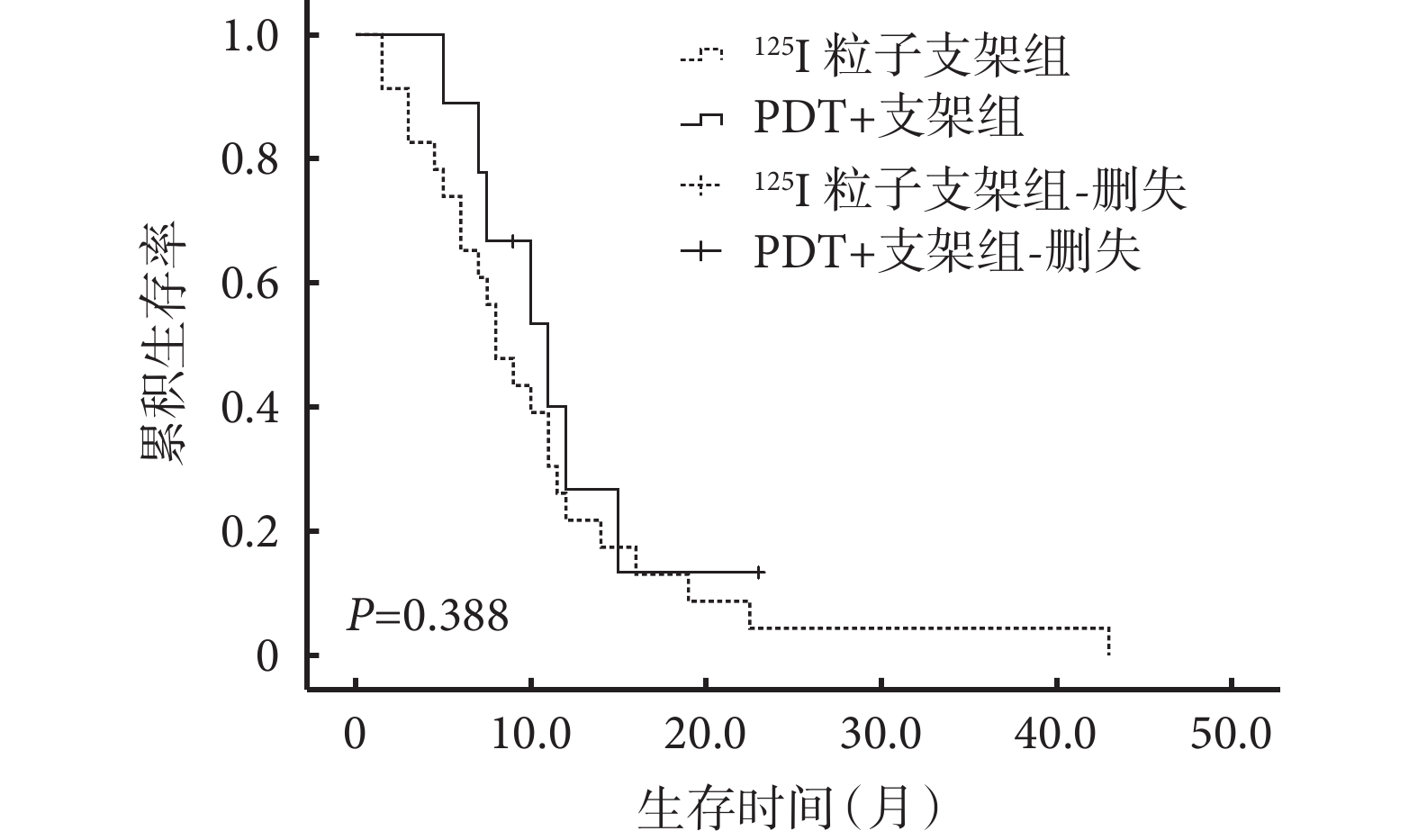

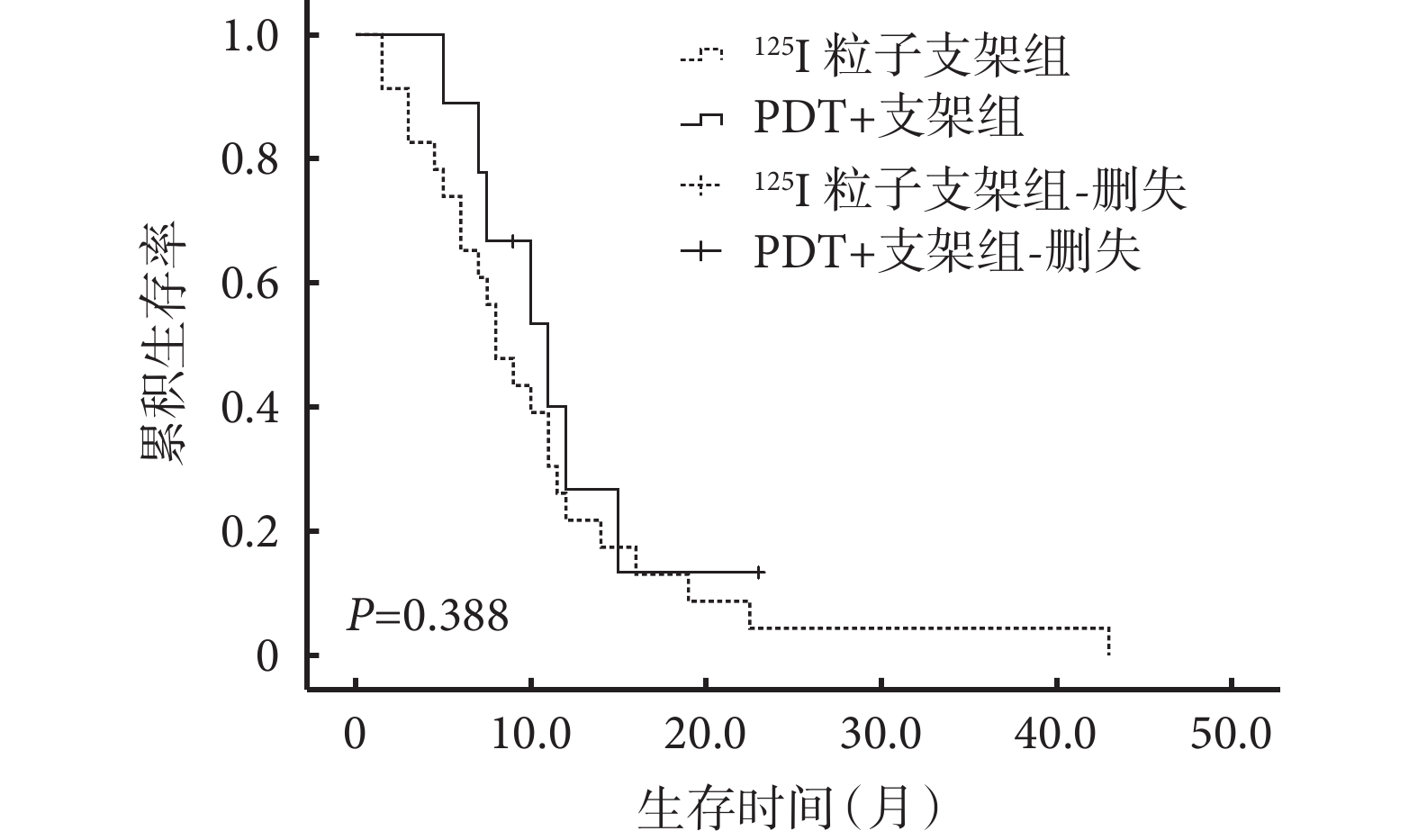

本研究32例患者均獲隨訪,在隨訪截止時間內PDT+支架組仍有2例患者存活,生存時間為10.0(7.3,13.5)個月;125I粒子支架組患者均已死亡,生存時間為8.0(5.0,12.0)個月。 PDT+支架組的中位生存時間略長于125I粒子支架組,但差異無統計學意義(χ2=0.914,P=0.388),見圖1。PDT+支架組和125I粒子支架組的支架通暢時間分別為8.0(4.5,10.0)個月和7.0(4.0,11.0)個月,前者的中位支架通暢時間略長于后者,但差異無統計學意義(Z=–1.470,P=0.883)。

圖1

示2組患者的生存曲線

圖1

示2組患者的生存曲線

3 討論

大多數膽管癌在診斷時已進展至晚期,可行手術治療的患者僅占大約30%,且術后的預后也并不理想,5年生存率為7%~20%[10]。引起膽管癌患者臨床癥狀的主要原因是膽汁淤積和膽管炎。膽道支架植入只能獲得短期的緩解,并不能直接阻止腫瘤的生長,多數患者最終在4~9個月內因肝功能衰竭或膽管炎死亡[11]。無法行手術治療的晚期膽管癌患者的中位生存期約為5個月[12]。對于可以行手術治療的患者,術后生存期則與R0切除的切緣相關,根治性切除的患者術后5年生存率可達30%~40%[13]。因此,對于無法通過手術干預的膽管癌患者而言,姑息性治療成為了他們的主要治療選擇。

PDT是一種利用特定波長的光和特定的光敏劑來治療疾病的治療方法。PDT由于其高度選擇性、缺少累積毒性、不存在獲取性或內在耐藥機制以及非侵入性特性,正作為一種前沿且有效的癌癥治療手段受到日益增長的關注[14]。在2003年,首個研究PDT治療不可手術切除膽管癌的隨機對照研究[15]被報道,研究結果顯示,聯合使用PDT和支架的方法在治療不可手術切除膽管癌上,相對于僅使用支架的方式,具有更顯著的療效優勢。隨后,在2005年的另一項隨機對照研究[16]得出了類似結論。這些隨機對照研究為應用PDT治療膽管癌患者提供了堅實的科學依據。近年國內的一項研究[17]顯示:使用PDT聯合支架植入相較于單純支架植入可有效提高患者的生活質量,部分患者可延長近14個月的生存期。 Moole等[18]的一項meta分析包括10項研究、402例患者,結果證明PDT聯合支架比單獨膽道支架植入術的預后更好。PDT對于晚期不可手術切除膽管癌的臨床療效已得到學者們的肯定,其效果也顯著優于單純膽道支架。

放射性粒子植入又稱放射性粒子組織間植入近距離治療,以前該技術主要用于實質性臟器腫瘤的治療。近年來,125I放射性粒子已經逐步應用于晚期膽管癌的治療。李艷等[19]的研究結果顯示,125I粒子支架組與單純支架組在術后引流有效率和并發癥發生率方面相似,但是前者的中位生存時間(10.3個月比 6.3個月)和支架通暢時間(11.2個月比 6.5個月)明顯高于后者。Yang等[20]的研究結果顯示,放射性粒子支架組在支架通暢時間以及術后生存期方面具有明顯優勢,在并發癥發生率上二者無顯著差異。大量研究證實,125I粒子支架對于膽管癌的姑息性治療效果顯著優于單純膽道支架,在支架通暢時間和術后生存期方面具有明顯的優勢。

PDT和125I粒子支架作為晚期膽管癌姑息性治療的兩種手段,其臨床療效均已得到廣泛認可。但目前關于兩者的療效研究報道甚少,故本研究基于筆者所在醫院的臨床資料,對兩者的療效進行研究。PDT+支架組和125I粒子支架組患者手術均一次成功并放置支架,術后均未出現嚴重并發癥,如肝膿腫、腹腔感染、大出血、管腔潰瘍穿孔等,說明兩種治療方法在安全性方面相當。PDT+支架組的總住院時間更長,主要是因患者需術前48 h靜脈注射光敏劑,同時需提前完成光敏劑皮試等一系列輔助檢查,故術前準備時間較長,導致總住院時長延長。在術后生存期和支架通暢時間方面,PDT+支架組相比125I粒子支架組稍有改善,分別長于125I粒子支架組1個月和2個月,但差異無統計學意義。有研究[21]顯示行多次PDT治療是有效可行的,可延長患者生存期和支架通暢時間。本研究病例實施的是單次PDT治療,從生存曲線也可看出2組患者在治療后前期生存曲線的差異較顯著,提示PDT治療后早期患者生存率較高,而后期曲線趨于一致,因此多次PDT治療或能延長患者的生存時間,從而展現兩者的遠期差異性。筆者所在醫院開展PDT治療時間尚短,可納入的臨床樣本較少,之后在不斷納入新的觀察病例的基礎上,需同時完善既往病例的隨訪工作,以獲得大樣本數據的進一步支持。PDT作為重要的膽管癌姑息性治療手段,其療效已被大量研究證實,但昂貴的價格成本和光過敏反應仍是PDT所面臨的兩大難題。但隨著技術的不斷進步、新型光敏劑的不斷出現,PDT定會在膽管癌的臨床治療中取得更顯著的療效,為晚期膽管癌患者帶來新的希望。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:高彬制定研究細節、撰寫論文;寧江紅負責數據收集;叢赟負責統計分析;邵英梅給予論文指導和修改意見。

倫理聲明:該研究已通過新疆醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會的審批,批文編號:K202403-50。

膽管癌系膽管上皮細胞惡性腫瘤,在肝臟惡性腫瘤發病率中僅次于肝細胞癌[1]。因其高侵襲性和術后的高復發率而預后不佳,5年存活率不足5%[2]。目前認為手術切除是可根治膽管癌的唯一方法,但多數患者發現時已屬晚期,錯過了手術干預的最佳時期。近年來,膽道支架植入聯合125I腔內放射治療在臨床上已得到廣泛應用,研究[3-4]證明這是安全可行的姑息性療法。 光動力療法(photodynamic therapy, PDT)自1903年以來,一直被用于皮膚病的治療[5],美國國立綜合癌癥網絡指南[6]提出,PDT是治療不可切除膽管癌的主要姑息治療方法之一。近年的臨床數據顯示,PDT可提高膽管癌患者的生存率[7]。目前國內外關于PDT療法與125I粒子支架療法在晚期膽管癌方面的療效研究甚少,因此本研究旨在比較PDT聯合膽道支架與125I粒子支架治療不可手術切除肝外膽管癌的療效。

1 資料與方法

1.1 病例資料

回顧性收集2015年1月1日至2023年12月31日期間新疆醫科大學第一附屬醫院收治的32例肝門部膽管癌(Bisnmuth Ⅰ ~Ⅱ型)或膽總管中下段癌患者的臨床資料。納入標準:① 年齡18~85歲,性別不限。② 經病理學或影像學檢查診斷為肝門部膽管癌(Bisnmuth Ⅰ ~Ⅱ型)或膽總管中下段癌;腫瘤不可切除;或腫瘤可切除,但因個體因素無法行根治性手術治療者。③ 經內鏡下逆行胰膽管造影途徑,成功行PDT治療并置入膽道支架的患者;經皮經肝途徑成功置入膽道125I粒子支架患者。排除標準:① 既往有涉及膽總管手術史的患者。② 術前已行放化療或免疫治療等抗腫瘤治療的患者。③ Bismuth Ⅲ ~Ⅳ型肝門部膽管癌或肝內膽管癌患者。④ 惡病質、全身多器官功能衰竭或預計生存期不足3個月。⑤ 隨訪資料不完整。根據上述納入及排除標準,本研究共納入患者32例,其中PDT聯合膽道支架組(簡稱PDT+支架組)9例,男8例、女1例,中位年齡77.0歲;125I粒子支架組23例,男14例、女9例,中位年齡73.0歲。2組患者的基線資料中,除腫瘤部位存在差異外,其他基線資料均衡可比,具體見表1。本研究遵守赫爾辛基宣言[8],并通過了新疆醫科大學第一附屬醫院倫理委員會的批準,批文編號:K202403-50。

1.2 設備、材料

半導體激光光動力治療機(GYS-PDT-S2000),血卟啉注射液(5 mL、25 mg),電子十二指腸鏡(Olympus TJF-260V)及其治療附件。放射性125I粒子(北京原子高科):長(4.5±0.5) mm,直徑0.8 mm,放射活度為3.15×107 Bq,半衰期為59.43 d,能量為35.5 Kev的γ射線、27.4 Kev和31.4 Kev的X射線;有效福射半徑20 mm。耗材:三腔乳頭括約肌切開刀、導絲、鼻膽引流管、自膨式鎳鈦合金支架(長度:60~80 mm,直徑:6~8 mm),塑料支架(長度:80 mm,直徑:7.5 mm)、膽道穿刺套件、膽道內引流套裝導管鞘、泥鰍導絲、超滑導絲等。

1.3 治療

1.3.1 PDT+支架組

根據患者體質量按3 mg/kg濃度將光敏劑(血卟啉注射液)經5%葡萄糖溶液稀釋后靜脈滴注,藥物滴注結束后48 h,即可開始PDT治療。術中采取靜脈麻醉,同時建立靜脈通道和心電監護。取十二指腸鏡,由口腔進入,尋找到十二指腸大乳頭開口部位,術中需視情況決定是否行乳頭切開術。從大乳頭處插管,插管成功后置入導絲,沿導絲置入光纖殼,沿光纖殼置入合適長度的光纖, 需注意光纖頭端兩處Mark點需完全包括膽管狹窄段,按功率密度100 m W/cm2和能量密度150 J/cm2給予狹窄段激光照射,照射時長12~25 min。照射完畢后,選擇適當規格的膽道支架,沿導絲置入膽道支架,退出導絲及十二指腸鏡,術畢。

1.3.2 125I粒子支架組

患者平臥于數字減影血管造影操作臺,連接心電監護,通過鼻導管或面罩吸氧,并建立靜脈通路。根據影像學檢查結果明確病灶位置,使用2%利多卡因進行局部麻醉。在X線引導下緩慢穿刺,穿刺針刺入膽道后置入導絲,沿導絲將單彎導管置于膽管內,使導管越過狹窄段,并注入造影劑確認狹窄部位和相關參數。根據測得數據計算所需125I粒子數量以及選擇合適金屬支架規格[9]。隨后置入引導導管,交換260 cm超硬、超長導絲并撤出單彎導管,經超硬超長導絲置入合適的自膨式金屬支架(長度:60~80 mm,直徑:6~8 mm)。將計算出的125I粒子放置于透明導管內,制成125I粒子條,通過導管將其置于膽道支架和膽管壁之間,退出推送器,術畢。

1.4 術后隨訪

采用患者門診復査或電話隨訪方式,收集患者一般情況,包括有無不適癥狀、是否于當地醫院繼續治療、是否發生黃疸、是否存活等。支架通暢時間以行手術當天為起始點,以黃疸復發或患者死亡或2023年12月30日為終點。生存時間以手術當天為起點,以2023年12月30日或患者死亡為終點。

1.5 統計學方法

本研究使用SPSS 26.0進行統計分析。運用直方圖、Kolmogorov-Smirnov檢驗等方法驗證數據正態性,對于符合正態分布的計量資料,采用均數±標準差( ±s)表示,行獨立樣本t檢驗;對于不符合正態分布的資料,采用中位數(M)和上下四分位數(Q1,Q3)表示,行Mann-Whitney U檢驗或Wilcoxon秩和檢驗。計數資料以頻數及構成比表示,行四格表或R×C列聯表χ2檢驗或Fisher確切概率法。采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線,以評估2組患者的生存時間和支架通暢時間。檢驗水準α=0.05。

±s)表示,行獨立樣本t檢驗;對于不符合正態分布的資料,采用中位數(M)和上下四分位數(Q1,Q3)表示,行Mann-Whitney U檢驗或Wilcoxon秩和檢驗。計數資料以頻數及構成比表示,行四格表或R×C列聯表χ2檢驗或Fisher確切概率法。采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線,以評估2組患者的生存時間和支架通暢時間。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的手術時間和總住院時間

PDT+支架組的手術時間為(83.00±38.40)min,125I粒子支架組的手術時間為(73.70±30.12)min,PDT+支架組的手術時間略長于125I粒子支架組,但差異無統計學意義(t=–0.730,P=0.471)。PDT+支架組的總住院時間為15.0(11.5,17.5)d,125I粒子支架組的總住院時間為9.0(7.0,12.0)d,PDT+支架組的總住院時間長于125I粒子支架組,差異有統計學意義(Z=–2.080,P=0.038)。

2.2 2組患者的術后并發癥發生情況

所有患者在術后均未出現膽汁漏。在PDT+支架組的9例患者中,術后共出現并發癥2例(22.2%),其中出現胰腺炎+膽道感染1例、膽道感染1例。 125I粒子支架組術后共出現并發癥3例(13.0%),其中膽道感染2例,膽道出血1例。2組患者術后總并發癥發生率比較差異無統計學意義(P=0.604)。

2.3 2組患者的支架通暢時間和生存期

本研究32例患者均獲隨訪,在隨訪截止時間內PDT+支架組仍有2例患者存活,生存時間為10.0(7.3,13.5)個月;125I粒子支架組患者均已死亡,生存時間為8.0(5.0,12.0)個月。 PDT+支架組的中位生存時間略長于125I粒子支架組,但差異無統計學意義(χ2=0.914,P=0.388),見圖1。PDT+支架組和125I粒子支架組的支架通暢時間分別為8.0(4.5,10.0)個月和7.0(4.0,11.0)個月,前者的中位支架通暢時間略長于后者,但差異無統計學意義(Z=–1.470,P=0.883)。

圖1

示2組患者的生存曲線

圖1

示2組患者的生存曲線

3 討論

大多數膽管癌在診斷時已進展至晚期,可行手術治療的患者僅占大約30%,且術后的預后也并不理想,5年生存率為7%~20%[10]。引起膽管癌患者臨床癥狀的主要原因是膽汁淤積和膽管炎。膽道支架植入只能獲得短期的緩解,并不能直接阻止腫瘤的生長,多數患者最終在4~9個月內因肝功能衰竭或膽管炎死亡[11]。無法行手術治療的晚期膽管癌患者的中位生存期約為5個月[12]。對于可以行手術治療的患者,術后生存期則與R0切除的切緣相關,根治性切除的患者術后5年生存率可達30%~40%[13]。因此,對于無法通過手術干預的膽管癌患者而言,姑息性治療成為了他們的主要治療選擇。

PDT是一種利用特定波長的光和特定的光敏劑來治療疾病的治療方法。PDT由于其高度選擇性、缺少累積毒性、不存在獲取性或內在耐藥機制以及非侵入性特性,正作為一種前沿且有效的癌癥治療手段受到日益增長的關注[14]。在2003年,首個研究PDT治療不可手術切除膽管癌的隨機對照研究[15]被報道,研究結果顯示,聯合使用PDT和支架的方法在治療不可手術切除膽管癌上,相對于僅使用支架的方式,具有更顯著的療效優勢。隨后,在2005年的另一項隨機對照研究[16]得出了類似結論。這些隨機對照研究為應用PDT治療膽管癌患者提供了堅實的科學依據。近年國內的一項研究[17]顯示:使用PDT聯合支架植入相較于單純支架植入可有效提高患者的生活質量,部分患者可延長近14個月的生存期。 Moole等[18]的一項meta分析包括10項研究、402例患者,結果證明PDT聯合支架比單獨膽道支架植入術的預后更好。PDT對于晚期不可手術切除膽管癌的臨床療效已得到學者們的肯定,其效果也顯著優于單純膽道支架。

放射性粒子植入又稱放射性粒子組織間植入近距離治療,以前該技術主要用于實質性臟器腫瘤的治療。近年來,125I放射性粒子已經逐步應用于晚期膽管癌的治療。李艷等[19]的研究結果顯示,125I粒子支架組與單純支架組在術后引流有效率和并發癥發生率方面相似,但是前者的中位生存時間(10.3個月比 6.3個月)和支架通暢時間(11.2個月比 6.5個月)明顯高于后者。Yang等[20]的研究結果顯示,放射性粒子支架組在支架通暢時間以及術后生存期方面具有明顯優勢,在并發癥發生率上二者無顯著差異。大量研究證實,125I粒子支架對于膽管癌的姑息性治療效果顯著優于單純膽道支架,在支架通暢時間和術后生存期方面具有明顯的優勢。

PDT和125I粒子支架作為晚期膽管癌姑息性治療的兩種手段,其臨床療效均已得到廣泛認可。但目前關于兩者的療效研究報道甚少,故本研究基于筆者所在醫院的臨床資料,對兩者的療效進行研究。PDT+支架組和125I粒子支架組患者手術均一次成功并放置支架,術后均未出現嚴重并發癥,如肝膿腫、腹腔感染、大出血、管腔潰瘍穿孔等,說明兩種治療方法在安全性方面相當。PDT+支架組的總住院時間更長,主要是因患者需術前48 h靜脈注射光敏劑,同時需提前完成光敏劑皮試等一系列輔助檢查,故術前準備時間較長,導致總住院時長延長。在術后生存期和支架通暢時間方面,PDT+支架組相比125I粒子支架組稍有改善,分別長于125I粒子支架組1個月和2個月,但差異無統計學意義。有研究[21]顯示行多次PDT治療是有效可行的,可延長患者生存期和支架通暢時間。本研究病例實施的是單次PDT治療,從生存曲線也可看出2組患者在治療后前期生存曲線的差異較顯著,提示PDT治療后早期患者生存率較高,而后期曲線趨于一致,因此多次PDT治療或能延長患者的生存時間,從而展現兩者的遠期差異性。筆者所在醫院開展PDT治療時間尚短,可納入的臨床樣本較少,之后在不斷納入新的觀察病例的基礎上,需同時完善既往病例的隨訪工作,以獲得大樣本數據的進一步支持。PDT作為重要的膽管癌姑息性治療手段,其療效已被大量研究證實,但昂貴的價格成本和光過敏反應仍是PDT所面臨的兩大難題。但隨著技術的不斷進步、新型光敏劑的不斷出現,PDT定會在膽管癌的臨床治療中取得更顯著的療效,為晚期膽管癌患者帶來新的希望。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:高彬制定研究細節、撰寫論文;寧江紅負責數據收集;叢赟負責統計分析;邵英梅給予論文指導和修改意見。

倫理聲明:該研究已通過新疆醫科大學第一附屬醫院醫學倫理委員會的審批,批文編號:K202403-50。