引用本文: 方會娟, 徐小艷. 膽囊肝樣腺癌的鏡下特征:相互交織移行的肝樣分化區和腺癌區. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(4): 474-478. doi: 10.7507/1007-9424.202312053 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

膽囊肝樣腺癌(hepatoid adenocarcinoma,HAC)是一種發生于膽囊的病理形態類似肝細胞癌的特殊類型腺癌,臨床上較罕見,需與肝細胞癌、膽管細胞癌、膽囊腺癌等相鑒別,而且因其預后差,術后病理診斷結果對指導術后治療尤為重要。目前,文獻主要以個案報道為主。筆者現報道鄭州人民醫院(簡稱“我院”)收治的1例膽囊HAC并結合文獻報道,總結其臨床特點、病理組織學特點、鑒別診斷、治療、預后等情況,為其診斷及治療提供一定的參考依據。

1 臨床資料

1.1 我院病例資料

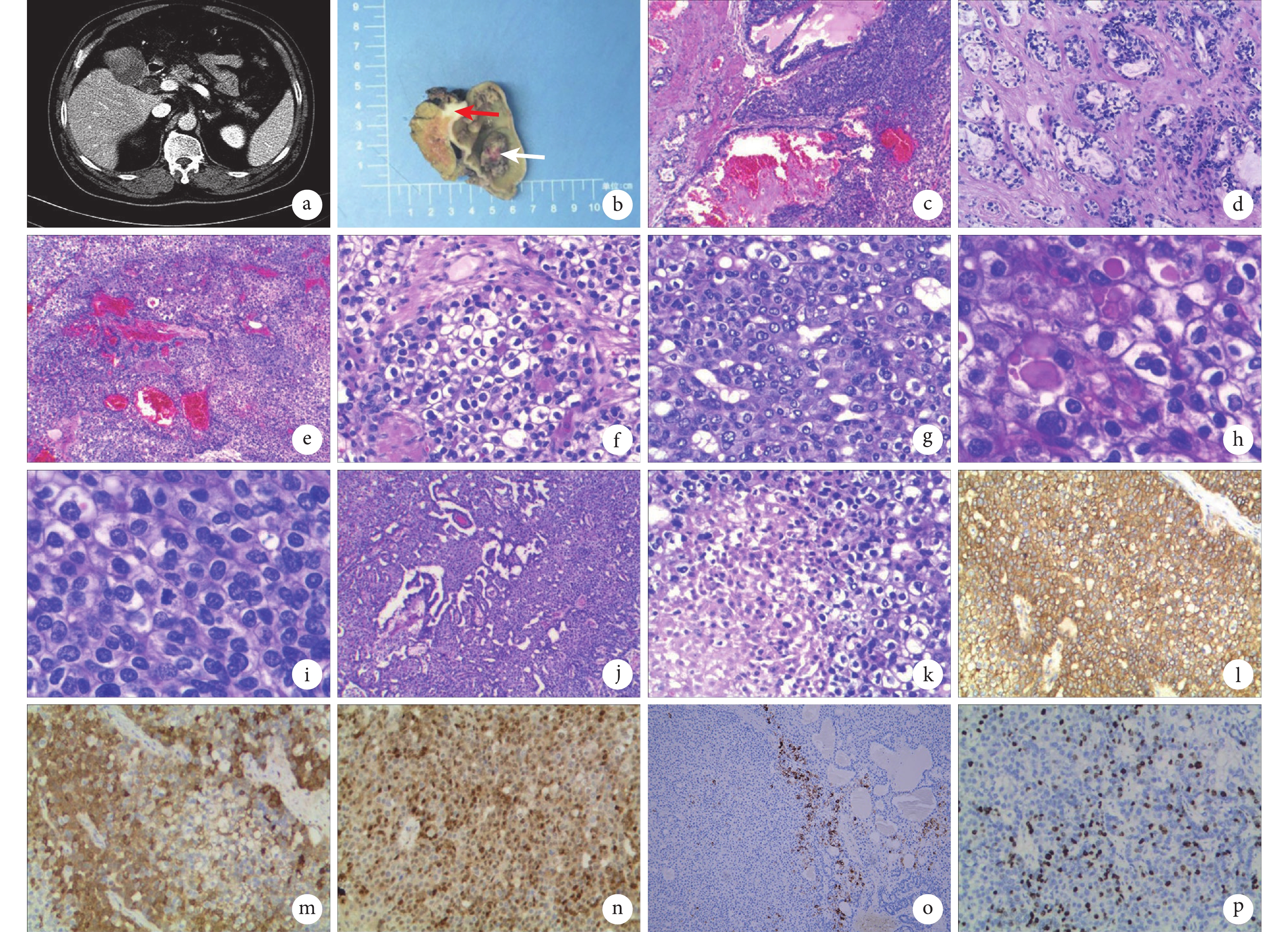

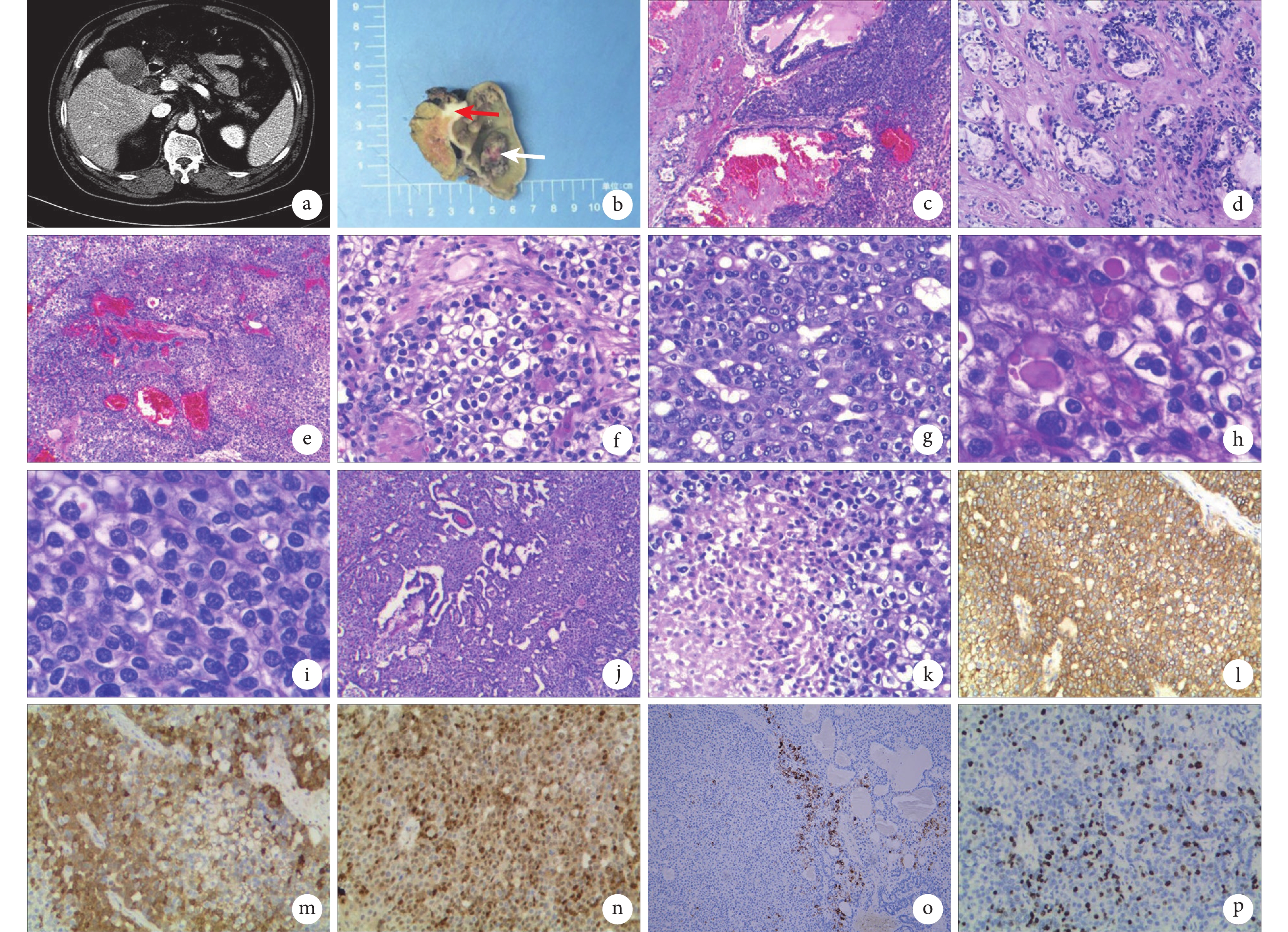

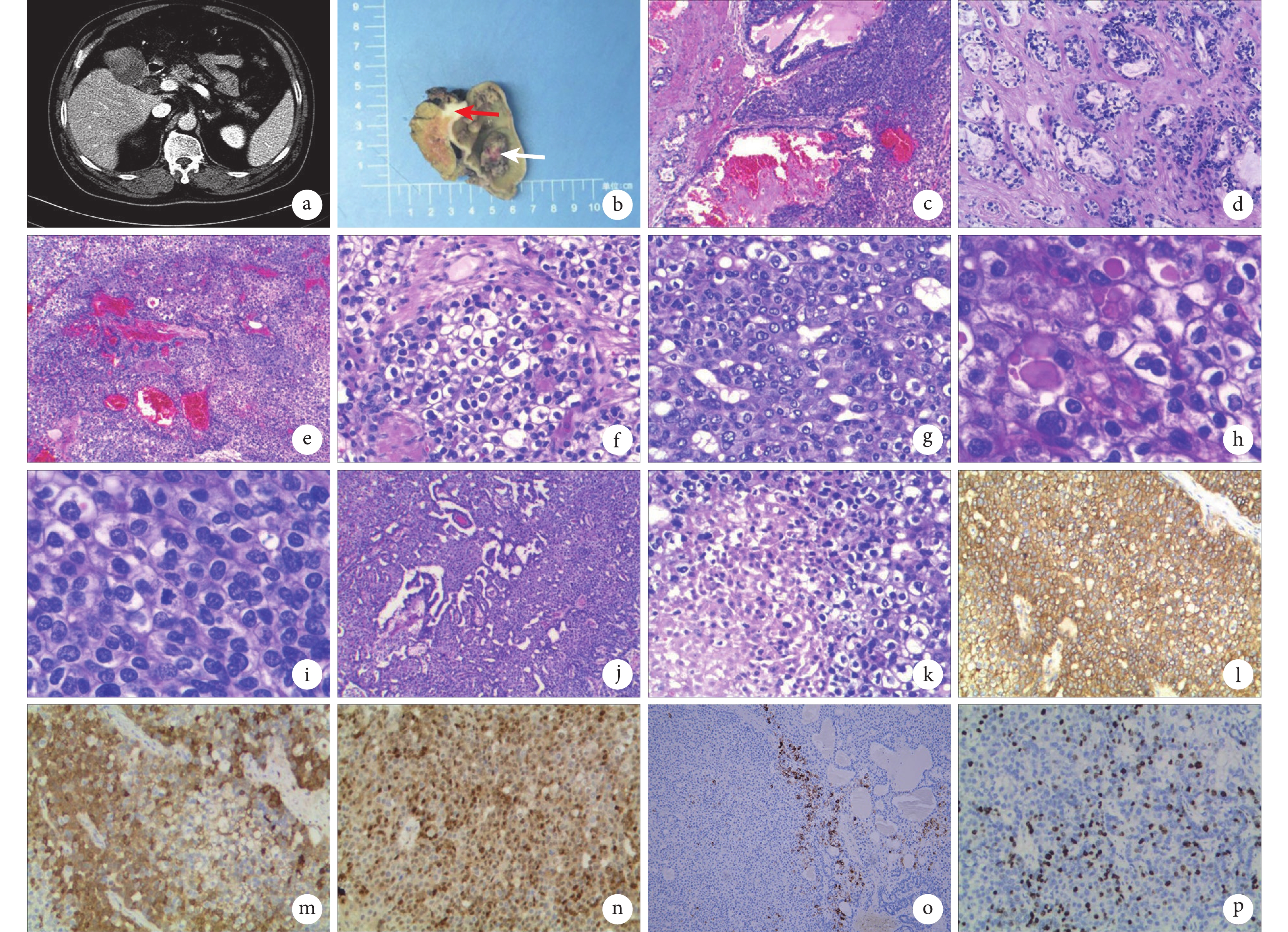

患者,男,57歲,以“右上腹部疼痛為主訴”就診,門診以“膽源性胰腺炎、膽管結石伴膽管炎”收入我院。實驗室檢查:血清甲胎蛋白(alpha fetoprotein,AFP)207.23 μg/L。CT檢查診斷:① 膽總管多發結石伴肝內外膽管擴張;② 靜脈期膽囊內腫塊明顯強化(圖1a),病變侵犯鄰近肝臟,考慮占位病變(如膽囊癌)。全身麻醉下行膽囊癌根治切除術,術后標本及時剖開并固定24 h后取材、制片及蘇木精-伊紅(hematoxylin-eosin,HE)染色。大體觀腫物位于膽囊頸部,約3.0 cm×2.5 cm×2.0 cm大小,切面灰白,質地較脆,腫物脫落至膽囊腔內(圖1b),肉眼見侵犯膽囊壁全層并累及肝組織。顯微鏡下見腫瘤由分化好的腺樣結構(約5%)和分化差的實性結構(約95%)組成,分化好的腺樣結構(圖1c、1d)與正常膽囊上皮之間有移行過渡區域,細胞輕-中度異型,胞漿淡染,核分裂少見,部分腺體相互融合,能夠明確診斷為腺癌;實性結構區域見細胞胞體明顯變大,呈多邊形,部分區域胞漿透亮(圖1e、1f),部分區域胞漿嗜雙色性或嗜堿性(圖1g),胞漿內可見均質紅染的無結構物質,胞核增大,呈圓形或略不規則,可見核仁(圖1h),核分裂象易見(圖1i),部分區域血管豐富,實性區域可見少量乳頭狀及腺樣結構(圖1j),部分區域見腫瘤性壞死(圖1k)。

圖1

示我院患者術前及組織病理學檢查結果

圖1

示我院患者術前及組織病理學檢查結果

a:CT增強掃描靜脈期顯示膽囊內腫塊明顯強化;b:膽囊HAC術后大體標本,腫物位于膽囊頸部、灰白色(紅箭所示),脫落至膽囊腔部(白箭所示);c~k:組織病理學檢查見腫物有分化較好的腺樣結構(HE染色 ×4,c;HE染色 ×100,d),實性片狀區域內血管較豐富(HE染色 ×100,e)、部分胞漿透亮(HE染色 ×100,f)及嗜堿性或嗜雙色性(HE染色 ×200,g),胞核圓形或橢圓形、可見核仁、部分瘤細胞胞漿內見嗜伊紅小體(HE染色 ×400,h),見核分裂象(HE染色 ×400,i),實性區域內可見少量乳頭狀及腺樣結構(HE染色 ×100,j),可見腫瘤性壞死(HE染色 ×200,k);l~p:膽囊HAC組織中AFP(l)、GPC3(m)及HSP70(n)呈彌漫陽性,Hepatocyte(o)少量陽性,Ki-67(p)約30%(IHC染色 ×200)

免疫組織化學(immunohistochemistry,IHC)染色結果顯示,實性片狀區域AFP(圖1l)、脂酰肌醇聚糖3(Glypican-3,GPC3,圖1m)、熱休克蛋白(heat shock protein,HSP)70(圖1n)、細胞角蛋白(cytokeratin,CK)19、谷氨酰胺合成酶(glutamine synthetase,GS)均呈彌漫陽性,Hepatocyte局灶陽性(圖1o),癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)多克隆和CD10少量弱陽性,Ki-67約30%(圖1p);腺樣結構CK19陽性,CEA多克隆、HSP70、GS、GPC3、Hepatocyte、CD10均陰性,Ki-67約10%;兩種形態嗜鉻蛋白顆粒A、突觸素、CD56、CK5/6、p63均陰性。病理診斷為膽囊癌,其中膽囊HAC約95%、腺癌約5%。術后行吉西他濱聯合順鉑化療,術后隨訪21個月,患者因多發轉移致器官衰竭死亡。

1.2 文獻資料

筆者檢索5個數據庫(PubMed、CBM、Embase、萬方數據、中國知網)中的文獻,收集到膽囊HAC患者36例(包括本病例),具體資料見表1。其中男14例、女22例,男比女約為1比1.57;年齡38~80歲,中位年齡59.5歲。腫瘤長徑1.1~12.0 cm。腫物位于膽囊底6例、體8例、頸6例、底-頸和底體各1例,14例未提供。血清AFP正常9例,升高18例(15.25~46 630.9 μg/L),9例未提供。IHC染色結果AFP、GPC3、Hepatocyte至少1項陽性。初診時無淋巴結或其他器官轉移者9例,有轉移者22例,未提及轉移狀況者5例。35例行膽囊切除治療,1例穿刺活檢。隨訪1~60個月,死亡11例(生存時間1~21個月),15例患者生存或一般情況良好(隨訪8周~60個月),2例分別隨訪24、19個月時發生肝轉移,2例失訪,6例未提及隨訪資料。

2 討論

2.1 流行病學特征

HAC以胃部最為常見(約占63%),膽囊HAC約占3.8%[28]。從本組檢索的文獻資料結果顯示,部分患者在確診時已侵犯肝臟、淋巴結轉移或遠處轉移;臨床癥狀缺乏特異性,多以右上腹疼痛、腹脹或腹部包塊為首發癥狀而就診;發病多以中老年患者為主;多數病例有血清AFP升高,亦有AFP正常的病例。本例患者在確診時發現腫物局部浸潤肝臟,患者血清AFP陽性。

2.2 病因及發病機制

HAC的病因及發病機制尚不明確,有假說認為在胃的HAC中,胃和肝均起源于內胚層干細胞和原始前腸,因此,HAC具有向肝樣細胞和腸道細胞雙向分化的潛能[28]。在胚胎發育的第4周初,前腸末端腹側內胚層上皮增生,形成一囊狀突起,稱肝憩室或肝芽,是肝和膽囊的原基。膽囊和肝臟在胚胎學上有共同的原基,可能是膽囊HAC發生的基礎,其分子生物學方面研究甚少,Li等[25]報道了1例膽囊HAC的病例具有含Mab-21結構域2基因、多肽N-乙酰氨基半乳糖轉移酶12和富含AT的交互式結構域含蛋白2基因突變。

2.3 診斷及鑒別診斷

膽囊HAC的CT、MRI等影像學檢查通常缺乏特異性,病理診斷是其金標準。膽囊HAC的形態學分為兩種類型:一種類型為腫瘤細胞排列成實性巢團樣或片狀、梁狀結構,細胞大呈多邊形、胞質豐富,即為髓質型;另一種類型為高分化的乳頭狀或管狀結構,具有透明胞質。膽囊HAC在免疫表型方面呈現Hepatocyte、AFP、GPC3、GS、SALL4等不同程度表達[16-17, 20, 25, 27],提示這些細胞具有肝細胞分化,而普通腺癌不表達這些標志物。因此,在診斷膽囊HAC時,除了形態學和免疫表型外,必須要排除肝細胞癌累及膽囊,比較支持膽囊原發的病理因素包括:瘤體主體在膽囊、膽囊上皮有不典型增生或原位癌與分化好的區域有過渡移行。本例患者的組織病理檢查鏡下所見及IHC檢查結果與文獻報道的相符。

膽囊HAC需與以下腫瘤進行鑒別診斷:① 肝細胞癌。對肝細胞癌診斷具有重要提示意義的臨床高危因素包括肝硬化、乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒感染等,而HAC通常不伴有病毒性肝炎或肝硬化。肝細胞癌病理組織學特點為瘤細胞以梁索狀排列為主,梁索之間襯覆血竇,瘤細胞呈多邊形,細胞質嗜酸性,細胞核圓形,表達Hepatocyte、多克隆CEA、CD34、GPC3等標志物。肝細胞癌和HAC在形態和免疫表型有重疊之處[14],結合本例,需要鑒別膽囊HAC和肝細胞癌累及膽囊。本例患者無肝炎及肝硬化病史,IHC染色檢查CD34并未顯示肝竇血管化特征,且本例腫瘤主體發生在膽囊,分化好的區域能夠看出與正常的膽囊上皮之間有移行過渡區域,因此最終診斷為膽囊HAC伴有少量腺癌。因此,在病理診斷時要結合臨床病史、具體部位、鏡下形態及免疫表型綜合診斷。② 肝內膽管細胞癌。肝內膽管細胞癌患者多無肝炎,AFP一般不高,而CEA、CA19-9等腫瘤標志物可能升高,其組織學特點為以腺樣結構為主,癌細胞呈立方形或低柱狀,細胞質淡染或透明、排列呈類似膽管的腺腔,其內無膽汁但可有黏液分泌,癌細胞間質纖維組織增生顯著,IHC染色CK19、黏蛋白1標志物陽性表達等,但CK19在肝內膽管細胞癌、膽囊腺癌及HAC均可以表達,而AFP、GPC3、Hepatocyte在肝內膽管細胞癌和膽囊腺癌均不表達,因此病理形態學觀察和IHC染色結果是與膽囊HAC最重要的鑒別點。③ 膽囊腺癌。膽囊HAC與經典型膽囊腺癌需要鑒別,經典型膽囊腺癌呈管狀和篩狀,分化差者呈彌散狀分布;膽囊HAC呈片狀分布、胞體大、多邊形且可見核仁,類似于肝細胞癌。 此外,HAC的IHC染色結果中AFP、GPC3及Hepatocyte標志物至少1項陽性表達,一部分患者血清AFP升高;而經典型膽囊腺癌組織中這些標志物呈陰性表達,血清AFP一般不升高。④ 膽囊鱗狀細胞癌。由于膽囊HAC實性區域呈現明顯胞體大且呈多邊形,需與鱗狀細胞癌進行鑒別。分化好的膽囊鱗狀細胞癌會出現角化珠或細胞間橋,IHC染色表達CK5/6、CK14、p63、p40等高分子量角蛋白且患者血清AFP一般不高,而本例膽囊HAC實性區域p63、CK5/6均陰性表達且患者血清AFP明顯升高。⑤ 膽囊神經內分泌腫瘤。神經內分泌腫瘤的血管一般為薄壁纖細,IHC染色表達突觸素、嗜鉻蛋白顆粒A、CD56等神經內分泌標志物,而本例膽囊HAC實性片狀區域部分血管較豐富,但它較神經內分泌腫瘤的血管腔大且不表達神經內分泌標志物。

2.4 治療及預后

膽囊HAC主要采取手術治療為主,術后輔助放化療[13, 28],有接受樂伐替尼成功治療膽囊HAC[26]以及膽囊HAC術后復發轉移患者接受吉西他濱+5-氟尿嘧啶化療及放射治療[29]的個案報道。另有文獻[27]報道對4例膽囊HAC進行HER-2檢測,其中有3例存在HER-2過表達,提示靶向治療有一定的可行性。膽囊HAC是否可以從免疫治療獲益尚未見相關文獻報道。本組資料收集了36例膽囊HAC(包括本例),隨訪1~60個月,其中死亡11例,2例發生肝轉移。膽囊HAC預后差,本例患者術后行吉西他濱聯合順鉑化療,隨訪21個月因多發轉移致多器官功能衰竭而死亡。

總之,由于膽囊HAC病例少且預后差,缺乏確切的治療方案,目前的手術治療方案以及輔助放化療方案是否能夠改善臨床癥狀及預后尚需更多臨床病例資料的積累和長期隨訪數據的支持。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:方會娟收集數據及撰寫論文;徐小艷指導論文并文獻復習。

倫理聲明:本研究通過了河南中醫藥大學第五臨床醫學院(鄭州人民醫院)科研倫理委員會審批(批文編號:2023011153)。

膽囊肝樣腺癌(hepatoid adenocarcinoma,HAC)是一種發生于膽囊的病理形態類似肝細胞癌的特殊類型腺癌,臨床上較罕見,需與肝細胞癌、膽管細胞癌、膽囊腺癌等相鑒別,而且因其預后差,術后病理診斷結果對指導術后治療尤為重要。目前,文獻主要以個案報道為主。筆者現報道鄭州人民醫院(簡稱“我院”)收治的1例膽囊HAC并結合文獻報道,總結其臨床特點、病理組織學特點、鑒別診斷、治療、預后等情況,為其診斷及治療提供一定的參考依據。

1 臨床資料

1.1 我院病例資料

患者,男,57歲,以“右上腹部疼痛為主訴”就診,門診以“膽源性胰腺炎、膽管結石伴膽管炎”收入我院。實驗室檢查:血清甲胎蛋白(alpha fetoprotein,AFP)207.23 μg/L。CT檢查診斷:① 膽總管多發結石伴肝內外膽管擴張;② 靜脈期膽囊內腫塊明顯強化(圖1a),病變侵犯鄰近肝臟,考慮占位病變(如膽囊癌)。全身麻醉下行膽囊癌根治切除術,術后標本及時剖開并固定24 h后取材、制片及蘇木精-伊紅(hematoxylin-eosin,HE)染色。大體觀腫物位于膽囊頸部,約3.0 cm×2.5 cm×2.0 cm大小,切面灰白,質地較脆,腫物脫落至膽囊腔內(圖1b),肉眼見侵犯膽囊壁全層并累及肝組織。顯微鏡下見腫瘤由分化好的腺樣結構(約5%)和分化差的實性結構(約95%)組成,分化好的腺樣結構(圖1c、1d)與正常膽囊上皮之間有移行過渡區域,細胞輕-中度異型,胞漿淡染,核分裂少見,部分腺體相互融合,能夠明確診斷為腺癌;實性結構區域見細胞胞體明顯變大,呈多邊形,部分區域胞漿透亮(圖1e、1f),部分區域胞漿嗜雙色性或嗜堿性(圖1g),胞漿內可見均質紅染的無結構物質,胞核增大,呈圓形或略不規則,可見核仁(圖1h),核分裂象易見(圖1i),部分區域血管豐富,實性區域可見少量乳頭狀及腺樣結構(圖1j),部分區域見腫瘤性壞死(圖1k)。

圖1

示我院患者術前及組織病理學檢查結果

圖1

示我院患者術前及組織病理學檢查結果

a:CT增強掃描靜脈期顯示膽囊內腫塊明顯強化;b:膽囊HAC術后大體標本,腫物位于膽囊頸部、灰白色(紅箭所示),脫落至膽囊腔部(白箭所示);c~k:組織病理學檢查見腫物有分化較好的腺樣結構(HE染色 ×4,c;HE染色 ×100,d),實性片狀區域內血管較豐富(HE染色 ×100,e)、部分胞漿透亮(HE染色 ×100,f)及嗜堿性或嗜雙色性(HE染色 ×200,g),胞核圓形或橢圓形、可見核仁、部分瘤細胞胞漿內見嗜伊紅小體(HE染色 ×400,h),見核分裂象(HE染色 ×400,i),實性區域內可見少量乳頭狀及腺樣結構(HE染色 ×100,j),可見腫瘤性壞死(HE染色 ×200,k);l~p:膽囊HAC組織中AFP(l)、GPC3(m)及HSP70(n)呈彌漫陽性,Hepatocyte(o)少量陽性,Ki-67(p)約30%(IHC染色 ×200)

免疫組織化學(immunohistochemistry,IHC)染色結果顯示,實性片狀區域AFP(圖1l)、脂酰肌醇聚糖3(Glypican-3,GPC3,圖1m)、熱休克蛋白(heat shock protein,HSP)70(圖1n)、細胞角蛋白(cytokeratin,CK)19、谷氨酰胺合成酶(glutamine synthetase,GS)均呈彌漫陽性,Hepatocyte局灶陽性(圖1o),癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)多克隆和CD10少量弱陽性,Ki-67約30%(圖1p);腺樣結構CK19陽性,CEA多克隆、HSP70、GS、GPC3、Hepatocyte、CD10均陰性,Ki-67約10%;兩種形態嗜鉻蛋白顆粒A、突觸素、CD56、CK5/6、p63均陰性。病理診斷為膽囊癌,其中膽囊HAC約95%、腺癌約5%。術后行吉西他濱聯合順鉑化療,術后隨訪21個月,患者因多發轉移致器官衰竭死亡。

1.2 文獻資料

筆者檢索5個數據庫(PubMed、CBM、Embase、萬方數據、中國知網)中的文獻,收集到膽囊HAC患者36例(包括本病例),具體資料見表1。其中男14例、女22例,男比女約為1比1.57;年齡38~80歲,中位年齡59.5歲。腫瘤長徑1.1~12.0 cm。腫物位于膽囊底6例、體8例、頸6例、底-頸和底體各1例,14例未提供。血清AFP正常9例,升高18例(15.25~46 630.9 μg/L),9例未提供。IHC染色結果AFP、GPC3、Hepatocyte至少1項陽性。初診時無淋巴結或其他器官轉移者9例,有轉移者22例,未提及轉移狀況者5例。35例行膽囊切除治療,1例穿刺活檢。隨訪1~60個月,死亡11例(生存時間1~21個月),15例患者生存或一般情況良好(隨訪8周~60個月),2例分別隨訪24、19個月時發生肝轉移,2例失訪,6例未提及隨訪資料。

2 討論

2.1 流行病學特征

HAC以胃部最為常見(約占63%),膽囊HAC約占3.8%[28]。從本組檢索的文獻資料結果顯示,部分患者在確診時已侵犯肝臟、淋巴結轉移或遠處轉移;臨床癥狀缺乏特異性,多以右上腹疼痛、腹脹或腹部包塊為首發癥狀而就診;發病多以中老年患者為主;多數病例有血清AFP升高,亦有AFP正常的病例。本例患者在確診時發現腫物局部浸潤肝臟,患者血清AFP陽性。

2.2 病因及發病機制

HAC的病因及發病機制尚不明確,有假說認為在胃的HAC中,胃和肝均起源于內胚層干細胞和原始前腸,因此,HAC具有向肝樣細胞和腸道細胞雙向分化的潛能[28]。在胚胎發育的第4周初,前腸末端腹側內胚層上皮增生,形成一囊狀突起,稱肝憩室或肝芽,是肝和膽囊的原基。膽囊和肝臟在胚胎學上有共同的原基,可能是膽囊HAC發生的基礎,其分子生物學方面研究甚少,Li等[25]報道了1例膽囊HAC的病例具有含Mab-21結構域2基因、多肽N-乙酰氨基半乳糖轉移酶12和富含AT的交互式結構域含蛋白2基因突變。

2.3 診斷及鑒別診斷

膽囊HAC的CT、MRI等影像學檢查通常缺乏特異性,病理診斷是其金標準。膽囊HAC的形態學分為兩種類型:一種類型為腫瘤細胞排列成實性巢團樣或片狀、梁狀結構,細胞大呈多邊形、胞質豐富,即為髓質型;另一種類型為高分化的乳頭狀或管狀結構,具有透明胞質。膽囊HAC在免疫表型方面呈現Hepatocyte、AFP、GPC3、GS、SALL4等不同程度表達[16-17, 20, 25, 27],提示這些細胞具有肝細胞分化,而普通腺癌不表達這些標志物。因此,在診斷膽囊HAC時,除了形態學和免疫表型外,必須要排除肝細胞癌累及膽囊,比較支持膽囊原發的病理因素包括:瘤體主體在膽囊、膽囊上皮有不典型增生或原位癌與分化好的區域有過渡移行。本例患者的組織病理檢查鏡下所見及IHC檢查結果與文獻報道的相符。

膽囊HAC需與以下腫瘤進行鑒別診斷:① 肝細胞癌。對肝細胞癌診斷具有重要提示意義的臨床高危因素包括肝硬化、乙型肝炎病毒和丙型肝炎病毒感染等,而HAC通常不伴有病毒性肝炎或肝硬化。肝細胞癌病理組織學特點為瘤細胞以梁索狀排列為主,梁索之間襯覆血竇,瘤細胞呈多邊形,細胞質嗜酸性,細胞核圓形,表達Hepatocyte、多克隆CEA、CD34、GPC3等標志物。肝細胞癌和HAC在形態和免疫表型有重疊之處[14],結合本例,需要鑒別膽囊HAC和肝細胞癌累及膽囊。本例患者無肝炎及肝硬化病史,IHC染色檢查CD34并未顯示肝竇血管化特征,且本例腫瘤主體發生在膽囊,分化好的區域能夠看出與正常的膽囊上皮之間有移行過渡區域,因此最終診斷為膽囊HAC伴有少量腺癌。因此,在病理診斷時要結合臨床病史、具體部位、鏡下形態及免疫表型綜合診斷。② 肝內膽管細胞癌。肝內膽管細胞癌患者多無肝炎,AFP一般不高,而CEA、CA19-9等腫瘤標志物可能升高,其組織學特點為以腺樣結構為主,癌細胞呈立方形或低柱狀,細胞質淡染或透明、排列呈類似膽管的腺腔,其內無膽汁但可有黏液分泌,癌細胞間質纖維組織增生顯著,IHC染色CK19、黏蛋白1標志物陽性表達等,但CK19在肝內膽管細胞癌、膽囊腺癌及HAC均可以表達,而AFP、GPC3、Hepatocyte在肝內膽管細胞癌和膽囊腺癌均不表達,因此病理形態學觀察和IHC染色結果是與膽囊HAC最重要的鑒別點。③ 膽囊腺癌。膽囊HAC與經典型膽囊腺癌需要鑒別,經典型膽囊腺癌呈管狀和篩狀,分化差者呈彌散狀分布;膽囊HAC呈片狀分布、胞體大、多邊形且可見核仁,類似于肝細胞癌。 此外,HAC的IHC染色結果中AFP、GPC3及Hepatocyte標志物至少1項陽性表達,一部分患者血清AFP升高;而經典型膽囊腺癌組織中這些標志物呈陰性表達,血清AFP一般不升高。④ 膽囊鱗狀細胞癌。由于膽囊HAC實性區域呈現明顯胞體大且呈多邊形,需與鱗狀細胞癌進行鑒別。分化好的膽囊鱗狀細胞癌會出現角化珠或細胞間橋,IHC染色表達CK5/6、CK14、p63、p40等高分子量角蛋白且患者血清AFP一般不高,而本例膽囊HAC實性區域p63、CK5/6均陰性表達且患者血清AFP明顯升高。⑤ 膽囊神經內分泌腫瘤。神經內分泌腫瘤的血管一般為薄壁纖細,IHC染色表達突觸素、嗜鉻蛋白顆粒A、CD56等神經內分泌標志物,而本例膽囊HAC實性片狀區域部分血管較豐富,但它較神經內分泌腫瘤的血管腔大且不表達神經內分泌標志物。

2.4 治療及預后

膽囊HAC主要采取手術治療為主,術后輔助放化療[13, 28],有接受樂伐替尼成功治療膽囊HAC[26]以及膽囊HAC術后復發轉移患者接受吉西他濱+5-氟尿嘧啶化療及放射治療[29]的個案報道。另有文獻[27]報道對4例膽囊HAC進行HER-2檢測,其中有3例存在HER-2過表達,提示靶向治療有一定的可行性。膽囊HAC是否可以從免疫治療獲益尚未見相關文獻報道。本組資料收集了36例膽囊HAC(包括本例),隨訪1~60個月,其中死亡11例,2例發生肝轉移。膽囊HAC預后差,本例患者術后行吉西他濱聯合順鉑化療,隨訪21個月因多發轉移致多器官功能衰竭而死亡。

總之,由于膽囊HAC病例少且預后差,缺乏確切的治療方案,目前的手術治療方案以及輔助放化療方案是否能夠改善臨床癥狀及預后尚需更多臨床病例資料的積累和長期隨訪數據的支持。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:方會娟收集數據及撰寫論文;徐小艷指導論文并文獻復習。

倫理聲明:本研究通過了河南中醫藥大學第五臨床醫學院(鄭州人民醫院)科研倫理委員會審批(批文編號:2023011153)。