引用本文: 孫祺, 劉暢, 鄔君義, 黃文博, 周華友, 孫學軍, 趙偉. 局部進展期中低位直腸癌新輔助治療對淋巴結檢出數目的影響及預后分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(6): 739-742. doi: 10.7507/1007-9424.202312076 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

局部進展期直腸癌(T3~4或N1~2)新輔助治療可以提高手術切除率、保肛率以及延長患者無病生存期[1]。目前新輔助放化療聯合全直腸系膜切除術是治療中低位局部進展期直腸癌的標準方案[2]。但是新輔助治療可顯著減少淋巴結檢出數目,部分甚至不能達到美國癌癥聯合會和國際抗癌聯盟病理區域性淋巴結分期(pN)中建議的12枚淋巴結的最低要求[3-4]。因此,對于接受新輔助治療的中低位局部進展期直腸癌患者在根治性切除術中淋巴結檢出數目是否還應定義為12枚以及它對預后的影響存在爭議。基于此,本研究對西安交通大學第一附屬醫院(簡稱“我院” )收治的局部進展期中低位直腸癌患者進行分析,以探討新輔助治療后對淋巴結檢出數目及它對預后的影響,并對影響淋巴結檢出數目的影響因素進行分析。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性收集2016年3月至2021年12月期間在我院接受新輔助治療的局部進展期中低位直腸癌患者的臨床病理資料。患者納入標準:① 術后病理學確診為直腸癌,分期為局部進展期(T3~4或N1~2);② 腫瘤距肛緣 <12 cm;③ 術前接受輔助治療(化療或放化療);④ 完成根治性切除術治療。排除標準:① 臨床病理資料不完整;② 行急診或姑息性手術切除;③ 原發腫瘤有遠處轉移;④ 有惡性腫瘤病史或合并其他惡性腫瘤。本研究通過了我院醫學倫理委員會審批,所有患者均簽署知情同意書。

1.2 方法

新輔助治療前行胸部或全腹或盆腔CT增強掃描用于直腸癌臨床TNM分期判斷。患者在接受新輔助治療前行基線MRI檢查,接受新輔助治療后術前再行MRI檢查評價新輔助治療的效果。化療方案:5-氟尿嘧啶加奧沙利鉑(FOLFOX)或卡培他濱加奧沙利鉑(CapeOX)。放療方案:總劑量45.0~50.4 Gy,共25~28次,放療過程中同步給予5-氟尿嘧啶或卡培他濱單藥化療。手術操作均按照全直腸系膜切除術規范實行。

術后組織標本由臨床醫生對腸管和腫瘤的大體特征進行詳細描述和記錄,包括腫瘤相對于兩側切緣和放射狀(環周)切緣的距離。淋巴結取材采用淋巴引流方向進行分組并由臨床醫師按淋巴結分組送檢。病理科醫師對手術標本進行系統檢查和評價,對所有檢出的淋巴結進行包埋。

1.3 隨訪

通過門診定期復診和電話隨訪兩種方式。術后3年內每3個月隨訪1次,術后3年后每6個月隨訪1次,術后每年進行1次結腸鏡檢查。隨訪過程中完善血清癌胚抗原檢查以及胸部X射線平片或CT、盆腹腔MRI或CT檢查,了解患者的生存或復發情況,隨訪終點為腫瘤復發、轉移或患者死亡。隨訪截至2022年7月5日。

1.4 統計學方法

應用SPSS 26.0統計學軟件對數據進行分析,采用Kolmogorov-Smirnov正態性檢驗法檢驗資料是否滿足正態分布,符合正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述。采用Levene檢驗法檢驗資料是否滿足方差齊性,多組間數據比較采用單因素方差分析,2組間數據比較采用獨立樣本比較的t檢驗。將單因素分析中差異有統計學意義的變量及結合臨床上有意義的指標納入線性回歸模型分析影響檢出淋巴結數目的相關因素。采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線并計算生存率,采用log-rank檢驗比較不同患者生存曲線的差異。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入患者的基本情況

本研究共納入了81例接受了新輔助治療的局部進展期中低位直腸癌患者,其中男56例,女25例;年齡26~76歲、(56.0±11.3)歲;身體質量指數15.78~34.77 kg/m2、(23.30±3.47)kg/m2;淋巴結檢出數目1~30枚/例、(12.11±5.54)枚/例。81例患者中術后檢出淋巴結平均數目 <12枚者42例(51.85%)、≥12枚者39例(48.15%)。

2.2 影響檢出淋巴結數目的單因素和多因素分析結果

單因素分析結果(表1)顯示,患者的性別、原發腫瘤病理T(pathological T,pT)分期、術后解剖分期、是否聯合新輔助放療及腫瘤退縮分級(tumor regression grading,TRG)與局部進展期中低位直腸癌患者新輔助治療后的檢出淋巴結數目有關(P<0.05),而未發現其他因素與此有關(P>0.05)。多因素線性回歸模型分析結果發現,男性患者和聯合新輔助放療可降低局部進展期中低位直腸癌患者新輔助治療后的淋巴結數目檢出的概率(分別為:t=–3.17,P=0.002;t=–2.44,P=0.017),見表2。

2.3 淋巴結檢出數目對預后的影響

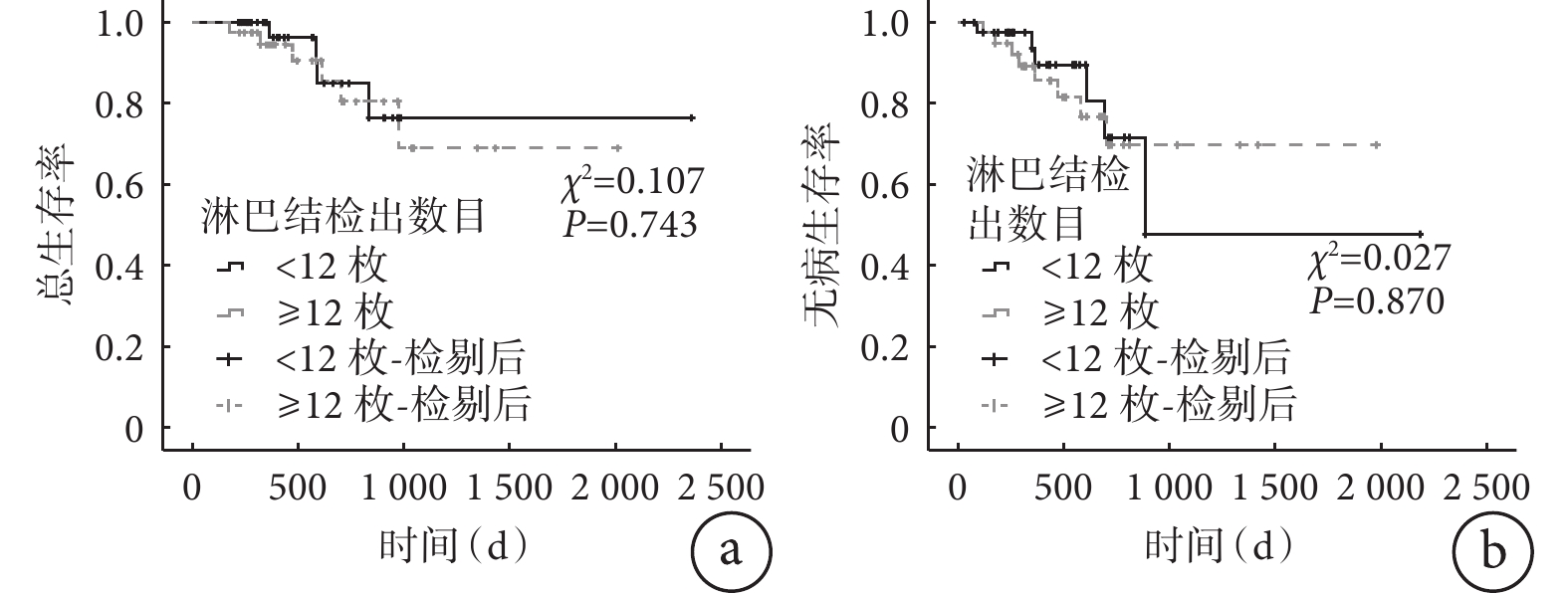

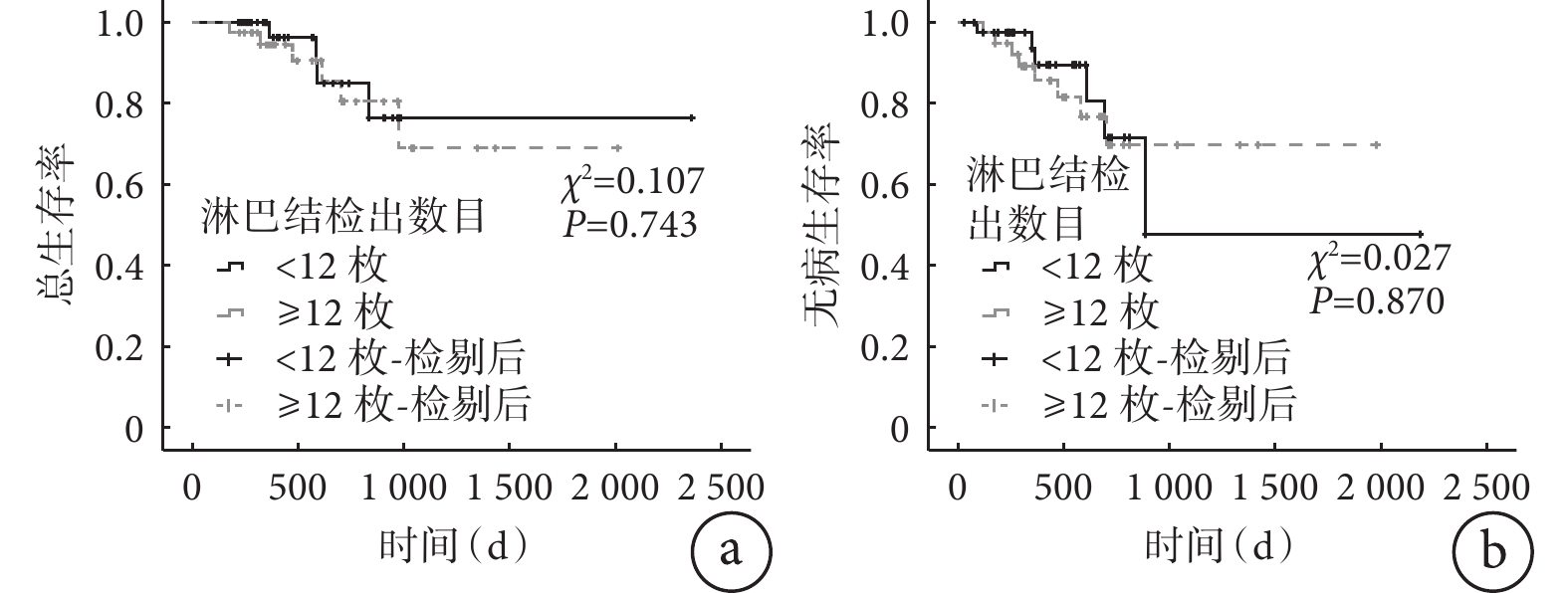

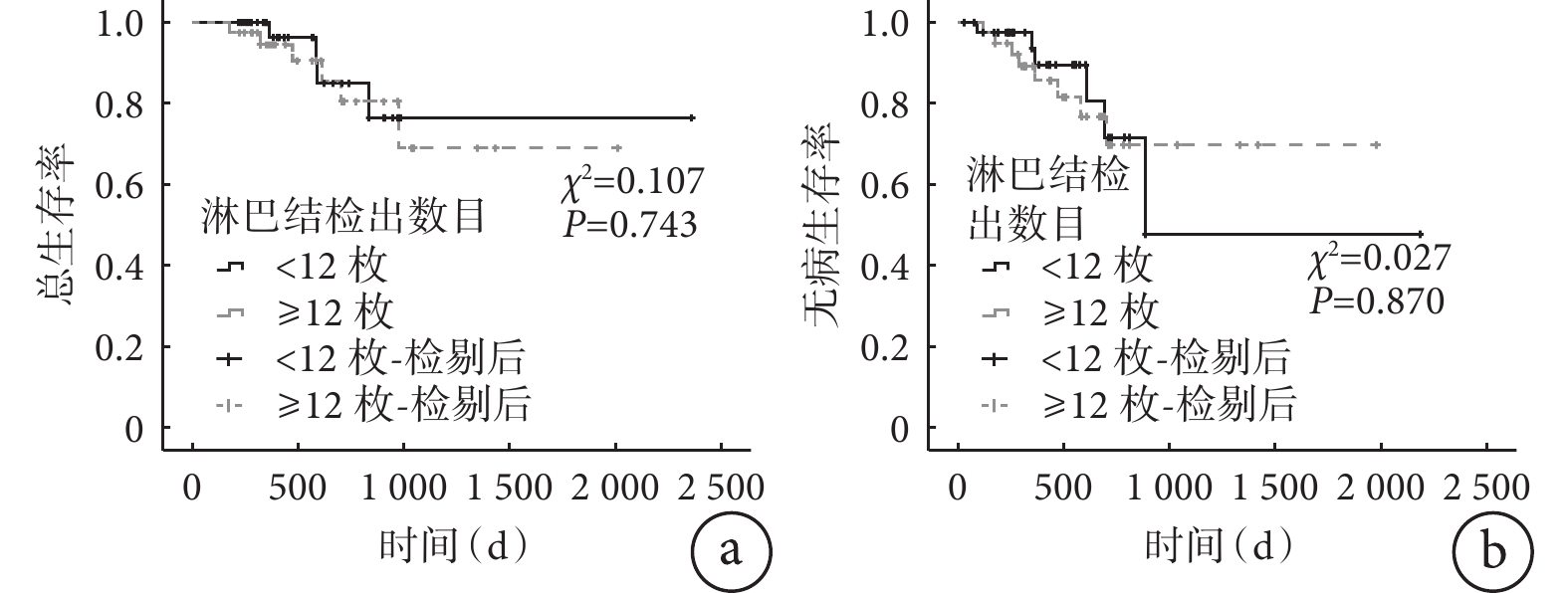

將檢出淋巴結平均數目以12枚為截點分為 <12枚和 ≥12枚,Kaplan-Meier法繪制的生存曲線(圖1)采用log-rank檢驗比較發現,檢出淋巴結平均數目 <12枚和 ≥12枚患者的總生存和無病生存曲線比較差異均無統計學意義(χ2=0.107,P=0.743;χ2=0.027,P=0.870)。進一步對64例臨床區域淋巴結陽性(cN+ )患者將淋巴結檢出數目平均6~13枚分別以 <6枚/≥6枚、……和 <13枚/≥13枚作為分組截點進行分層分析,Kaplan-Meier法計算的累積總生存率(log-rank檢驗)比較發現,以平均7枚或8枚淋巴結檢出數目作為分組截點的2組患者的累積總生存率比較差異有統計學意義(χ2=3.98,P=0.046;χ2=3.98,P=0.046),即接受新輔助治療的cN+ 患者術中檢出至少7枚或8枚淋巴結即可獲得更好的預后,見表3。

圖1

示Kaplan-Meier法繪制的檢出淋巴結平均數目 <12枚和 ≥12枚患者的總生存(a)和無病生存(b)曲線

圖1

示Kaplan-Meier法繪制的檢出淋巴結平均數目 <12枚和 ≥12枚患者的總生存(a)和無病生存(b)曲線

3 討論

直腸癌的pN分期在評估患者預后中起重要作用,保證其分期準確性的前提條件是直腸癌術后合理的淋巴結檢出數目[5]。美國癌癥聯合會和國際抗癌聯盟要求直腸癌根治術中檢出至少12枚淋巴結作為正確評估pN分期的最低要求[3-4],然而接受新輔助治療[6-10]以及患者的性別、手術方式、腫瘤大小等因素均會影響淋巴結檢出數目[11-13]。Mechera等[7]研究顯示,接受新輔助放化療和新輔助放療的患者平均淋巴結檢出數目分別減少4枚/例和2枚/例;本研究同樣顯示接受新輔助治療的患者平均淋巴結檢出數目減少約1枚/例。Baxter等[14]研究顯示,只有20%的新輔助治療的患者能滿足12枚淋巴結檢出這一要求;本組資料中只有約48.15%的新輔助治療的患者能滿足12枚淋巴結檢出這一要求。有研究[15]通過淋巴結檢出數目對預后的意義分析12枚淋巴結檢出應用于新輔助治療患者的合理性,特別是對新輔助治療后病理反應良好的患者。Kim等[16]、Yeo等[17]研究顯示,對接受新輔助治療的直腸癌患者來說較少的淋巴結檢出數目是最佳選擇;然而Tan等[18]認為在接受新輔助放化療的直腸癌患者中切除至少12枚淋巴結可以改善總生存和無病生存時間,Park等[19]認為淋巴結檢出數目是影響淋巴結陰性直腸癌患者預后的獨立危險因素。所以正確評估新輔助治療患者pN分期所需最少淋巴結檢出數量尚存在爭議。本研究以12枚淋巴結為截點(<12枚、≥12枚)分析二者的預后,結果顯示,淋巴結檢出數目 <12枚和 ≥12枚患者的總生存和無病生存情況比較差異均無統計學意義,接受新輔助治療的患者淋巴結檢出數目減少與患者的長期生存和復發無關,僅以特定淋巴結檢出數目作為分組截點進行預后分析可以接受Yeo等[17]認為較少的淋巴結檢出數目是最佳選擇這一觀點。但這可能忽略了直腸癌消退分級、淋巴結陽性率、區域淋巴結分期等對淋巴結檢出數目和預后的影響[5, 15, 19-20]。陳成輝等[15]研究顯示,直腸癌消退分級Ⅰ級的患者較少的淋巴結檢出代表良好的預后。cN的狀態對術后淋巴結檢出數目、淋巴結陽性率及患者預后有重要影響。本研究分層分析結果顯示,cN+的患者中,以7枚或8枚淋巴結的檢出作為分組截點,2組患者的總生存率之間的差異具有統計學意義,cN+的患者檢出至少7枚或8枚淋巴結可以改善患者的預后。

總之,從本組數據分析結果及結合文獻分析結果提示,在接受新輔助治療后仍以12枚作為截點以正確評估直腸癌pN分期的最低要求至少在臨床可實現性和預后意義這兩個方面存在爭議。雖然本研究對cN+的患者分析得到至少檢出7枚或8枚淋巴結即可以改善預后,但筆者認為不能僅以特定淋巴結檢出數目作為分組截點進行預后分析作為下調新輔助治療患者的淋巴結檢出數目的證據,應綜合考慮直腸癌消退分級、淋巴結陽性率、區域淋巴結分期對淋巴結檢出數目和預后的影響。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:孫祺負責概念形成、研究設計、數據收集、文獻綜述和草稿撰寫;劉暢進行數據分析、結果解釋、文獻綜述和編輯;鄔君義負責研究設計和數據分析;黃文博進行數據分析、結果解釋和文獻綜述;周華友參與數據收集、結果解釋和審閱;孫學軍負責研究設計、結果解釋和項目監督;趙偉參與數據收集、項目監督和編輯。

倫理聲明:本研究通過了西安交通大學醫學院第一附屬醫院醫學倫理委員會審批 [批文編號:2019倫審科字第(G-127)號]。

局部進展期直腸癌(T3~4或N1~2)新輔助治療可以提高手術切除率、保肛率以及延長患者無病生存期[1]。目前新輔助放化療聯合全直腸系膜切除術是治療中低位局部進展期直腸癌的標準方案[2]。但是新輔助治療可顯著減少淋巴結檢出數目,部分甚至不能達到美國癌癥聯合會和國際抗癌聯盟病理區域性淋巴結分期(pN)中建議的12枚淋巴結的最低要求[3-4]。因此,對于接受新輔助治療的中低位局部進展期直腸癌患者在根治性切除術中淋巴結檢出數目是否還應定義為12枚以及它對預后的影響存在爭議。基于此,本研究對西安交通大學第一附屬醫院(簡稱“我院” )收治的局部進展期中低位直腸癌患者進行分析,以探討新輔助治療后對淋巴結檢出數目及它對預后的影響,并對影響淋巴結檢出數目的影響因素進行分析。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性收集2016年3月至2021年12月期間在我院接受新輔助治療的局部進展期中低位直腸癌患者的臨床病理資料。患者納入標準:① 術后病理學確診為直腸癌,分期為局部進展期(T3~4或N1~2);② 腫瘤距肛緣 <12 cm;③ 術前接受輔助治療(化療或放化療);④ 完成根治性切除術治療。排除標準:① 臨床病理資料不完整;② 行急診或姑息性手術切除;③ 原發腫瘤有遠處轉移;④ 有惡性腫瘤病史或合并其他惡性腫瘤。本研究通過了我院醫學倫理委員會審批,所有患者均簽署知情同意書。

1.2 方法

新輔助治療前行胸部或全腹或盆腔CT增強掃描用于直腸癌臨床TNM分期判斷。患者在接受新輔助治療前行基線MRI檢查,接受新輔助治療后術前再行MRI檢查評價新輔助治療的效果。化療方案:5-氟尿嘧啶加奧沙利鉑(FOLFOX)或卡培他濱加奧沙利鉑(CapeOX)。放療方案:總劑量45.0~50.4 Gy,共25~28次,放療過程中同步給予5-氟尿嘧啶或卡培他濱單藥化療。手術操作均按照全直腸系膜切除術規范實行。

術后組織標本由臨床醫生對腸管和腫瘤的大體特征進行詳細描述和記錄,包括腫瘤相對于兩側切緣和放射狀(環周)切緣的距離。淋巴結取材采用淋巴引流方向進行分組并由臨床醫師按淋巴結分組送檢。病理科醫師對手術標本進行系統檢查和評價,對所有檢出的淋巴結進行包埋。

1.3 隨訪

通過門診定期復診和電話隨訪兩種方式。術后3年內每3個月隨訪1次,術后3年后每6個月隨訪1次,術后每年進行1次結腸鏡檢查。隨訪過程中完善血清癌胚抗原檢查以及胸部X射線平片或CT、盆腹腔MRI或CT檢查,了解患者的生存或復發情況,隨訪終點為腫瘤復發、轉移或患者死亡。隨訪截至2022年7月5日。

1.4 統計學方法

應用SPSS 26.0統計學軟件對數據進行分析,采用Kolmogorov-Smirnov正態性檢驗法檢驗資料是否滿足正態分布,符合正態分布的計量資料以均數±標準差(x±s)描述。采用Levene檢驗法檢驗資料是否滿足方差齊性,多組間數據比較采用單因素方差分析,2組間數據比較采用獨立樣本比較的t檢驗。將單因素分析中差異有統計學意義的變量及結合臨床上有意義的指標納入線性回歸模型分析影響檢出淋巴結數目的相關因素。采用Kaplan-Meier法繪制生存曲線并計算生存率,采用log-rank檢驗比較不同患者生存曲線的差異。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 納入患者的基本情況

本研究共納入了81例接受了新輔助治療的局部進展期中低位直腸癌患者,其中男56例,女25例;年齡26~76歲、(56.0±11.3)歲;身體質量指數15.78~34.77 kg/m2、(23.30±3.47)kg/m2;淋巴結檢出數目1~30枚/例、(12.11±5.54)枚/例。81例患者中術后檢出淋巴結平均數目 <12枚者42例(51.85%)、≥12枚者39例(48.15%)。

2.2 影響檢出淋巴結數目的單因素和多因素分析結果

單因素分析結果(表1)顯示,患者的性別、原發腫瘤病理T(pathological T,pT)分期、術后解剖分期、是否聯合新輔助放療及腫瘤退縮分級(tumor regression grading,TRG)與局部進展期中低位直腸癌患者新輔助治療后的檢出淋巴結數目有關(P<0.05),而未發現其他因素與此有關(P>0.05)。多因素線性回歸模型分析結果發現,男性患者和聯合新輔助放療可降低局部進展期中低位直腸癌患者新輔助治療后的淋巴結數目檢出的概率(分別為:t=–3.17,P=0.002;t=–2.44,P=0.017),見表2。

2.3 淋巴結檢出數目對預后的影響

將檢出淋巴結平均數目以12枚為截點分為 <12枚和 ≥12枚,Kaplan-Meier法繪制的生存曲線(圖1)采用log-rank檢驗比較發現,檢出淋巴結平均數目 <12枚和 ≥12枚患者的總生存和無病生存曲線比較差異均無統計學意義(χ2=0.107,P=0.743;χ2=0.027,P=0.870)。進一步對64例臨床區域淋巴結陽性(cN+ )患者將淋巴結檢出數目平均6~13枚分別以 <6枚/≥6枚、……和 <13枚/≥13枚作為分組截點進行分層分析,Kaplan-Meier法計算的累積總生存率(log-rank檢驗)比較發現,以平均7枚或8枚淋巴結檢出數目作為分組截點的2組患者的累積總生存率比較差異有統計學意義(χ2=3.98,P=0.046;χ2=3.98,P=0.046),即接受新輔助治療的cN+ 患者術中檢出至少7枚或8枚淋巴結即可獲得更好的預后,見表3。

圖1

示Kaplan-Meier法繪制的檢出淋巴結平均數目 <12枚和 ≥12枚患者的總生存(a)和無病生存(b)曲線

圖1

示Kaplan-Meier法繪制的檢出淋巴結平均數目 <12枚和 ≥12枚患者的總生存(a)和無病生存(b)曲線

3 討論

直腸癌的pN分期在評估患者預后中起重要作用,保證其分期準確性的前提條件是直腸癌術后合理的淋巴結檢出數目[5]。美國癌癥聯合會和國際抗癌聯盟要求直腸癌根治術中檢出至少12枚淋巴結作為正確評估pN分期的最低要求[3-4],然而接受新輔助治療[6-10]以及患者的性別、手術方式、腫瘤大小等因素均會影響淋巴結檢出數目[11-13]。Mechera等[7]研究顯示,接受新輔助放化療和新輔助放療的患者平均淋巴結檢出數目分別減少4枚/例和2枚/例;本研究同樣顯示接受新輔助治療的患者平均淋巴結檢出數目減少約1枚/例。Baxter等[14]研究顯示,只有20%的新輔助治療的患者能滿足12枚淋巴結檢出這一要求;本組資料中只有約48.15%的新輔助治療的患者能滿足12枚淋巴結檢出這一要求。有研究[15]通過淋巴結檢出數目對預后的意義分析12枚淋巴結檢出應用于新輔助治療患者的合理性,特別是對新輔助治療后病理反應良好的患者。Kim等[16]、Yeo等[17]研究顯示,對接受新輔助治療的直腸癌患者來說較少的淋巴結檢出數目是最佳選擇;然而Tan等[18]認為在接受新輔助放化療的直腸癌患者中切除至少12枚淋巴結可以改善總生存和無病生存時間,Park等[19]認為淋巴結檢出數目是影響淋巴結陰性直腸癌患者預后的獨立危險因素。所以正確評估新輔助治療患者pN分期所需最少淋巴結檢出數量尚存在爭議。本研究以12枚淋巴結為截點(<12枚、≥12枚)分析二者的預后,結果顯示,淋巴結檢出數目 <12枚和 ≥12枚患者的總生存和無病生存情況比較差異均無統計學意義,接受新輔助治療的患者淋巴結檢出數目減少與患者的長期生存和復發無關,僅以特定淋巴結檢出數目作為分組截點進行預后分析可以接受Yeo等[17]認為較少的淋巴結檢出數目是最佳選擇這一觀點。但這可能忽略了直腸癌消退分級、淋巴結陽性率、區域淋巴結分期等對淋巴結檢出數目和預后的影響[5, 15, 19-20]。陳成輝等[15]研究顯示,直腸癌消退分級Ⅰ級的患者較少的淋巴結檢出代表良好的預后。cN的狀態對術后淋巴結檢出數目、淋巴結陽性率及患者預后有重要影響。本研究分層分析結果顯示,cN+的患者中,以7枚或8枚淋巴結的檢出作為分組截點,2組患者的總生存率之間的差異具有統計學意義,cN+的患者檢出至少7枚或8枚淋巴結可以改善患者的預后。

總之,從本組數據分析結果及結合文獻分析結果提示,在接受新輔助治療后仍以12枚作為截點以正確評估直腸癌pN分期的最低要求至少在臨床可實現性和預后意義這兩個方面存在爭議。雖然本研究對cN+的患者分析得到至少檢出7枚或8枚淋巴結即可以改善預后,但筆者認為不能僅以特定淋巴結檢出數目作為分組截點進行預后分析作為下調新輔助治療患者的淋巴結檢出數目的證據,應綜合考慮直腸癌消退分級、淋巴結陽性率、區域淋巴結分期對淋巴結檢出數目和預后的影響。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:孫祺負責概念形成、研究設計、數據收集、文獻綜述和草稿撰寫;劉暢進行數據分析、結果解釋、文獻綜述和編輯;鄔君義負責研究設計和數據分析;黃文博進行數據分析、結果解釋和文獻綜述;周華友參與數據收集、結果解釋和審閱;孫學軍負責研究設計、結果解釋和項目監督;趙偉參與數據收集、項目監督和編輯。

倫理聲明:本研究通過了西安交通大學醫學院第一附屬醫院醫學倫理委員會審批 [批文編號:2019倫審科字第(G-127)號]。