引用本文: 楊珉珉, 尹麗娟, 陳卉嬌. 胃濾泡樹突狀細胞肉瘤:2例報道并文獻復習. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(6): 743-747. doi: 10.7507/1007-9424.202405050 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

濾泡樹突狀細胞肉瘤(follicular dendritic cell sarcoma,FDCS)是一種具有濾泡樹突細胞分化特征的腫瘤,發生于胃部的FDCS較少見,目前中英文文獻中筆者僅檢索到12例[1-12]。現報道四川大學華西醫院(簡稱“我院” )診治的2例胃FDCS并回顧相關文獻總結其臨床病理學特點。

1 資料與方法

1.1 我院的病例資料

1.1.1 臨床資料

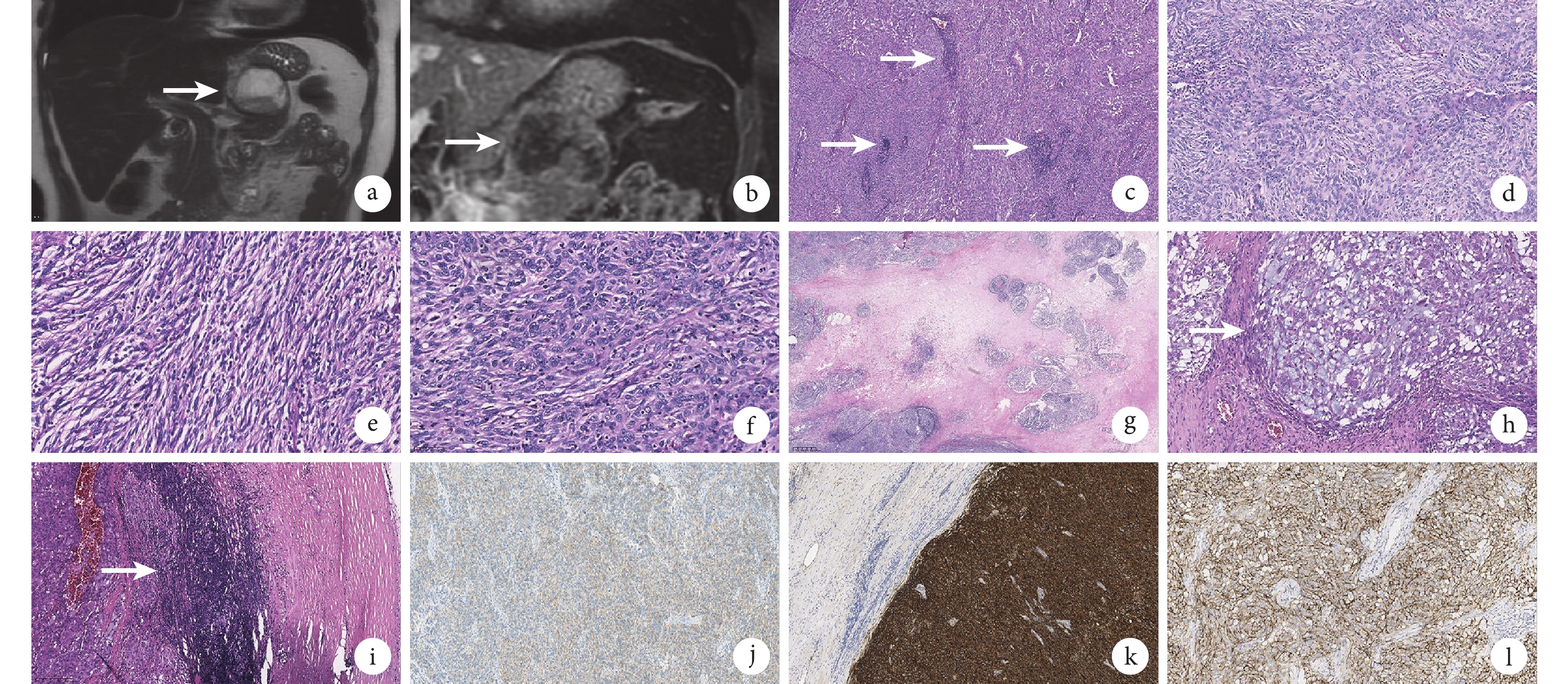

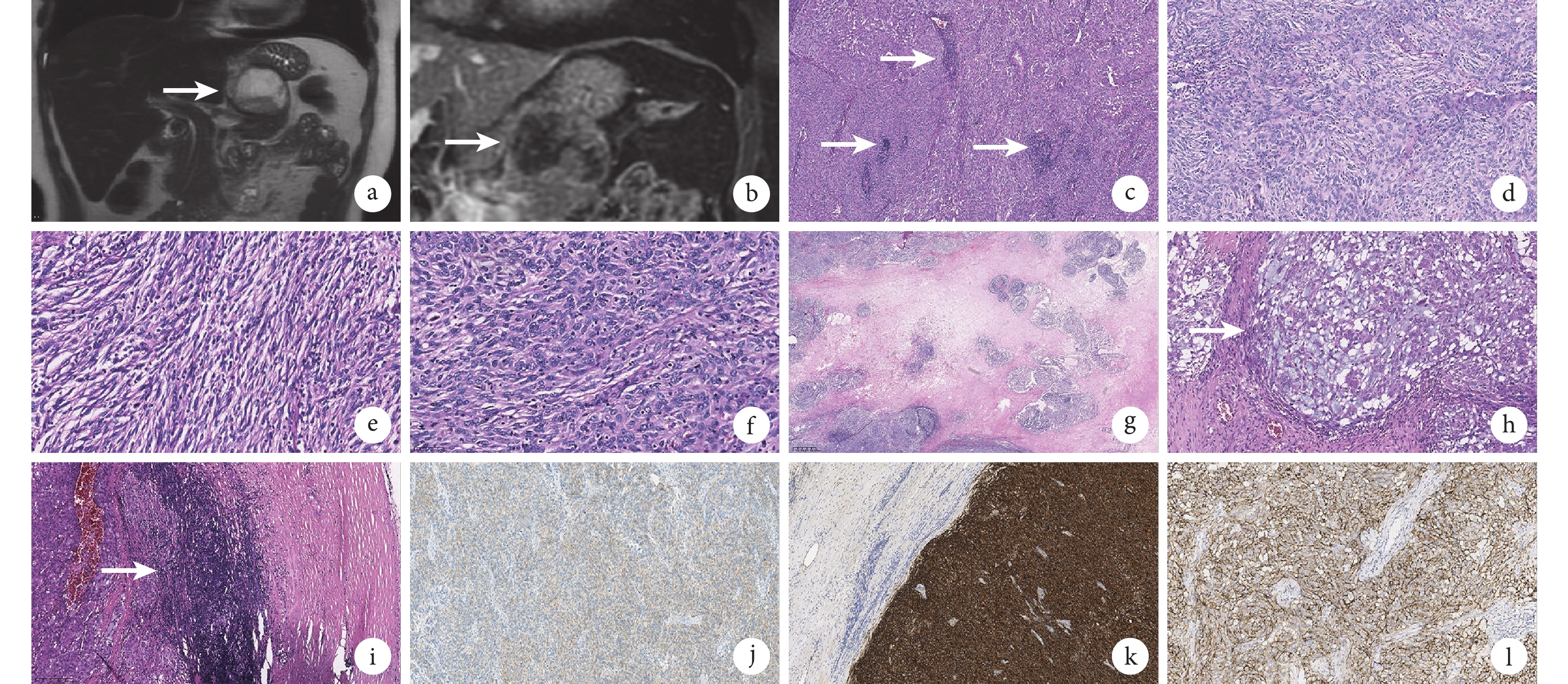

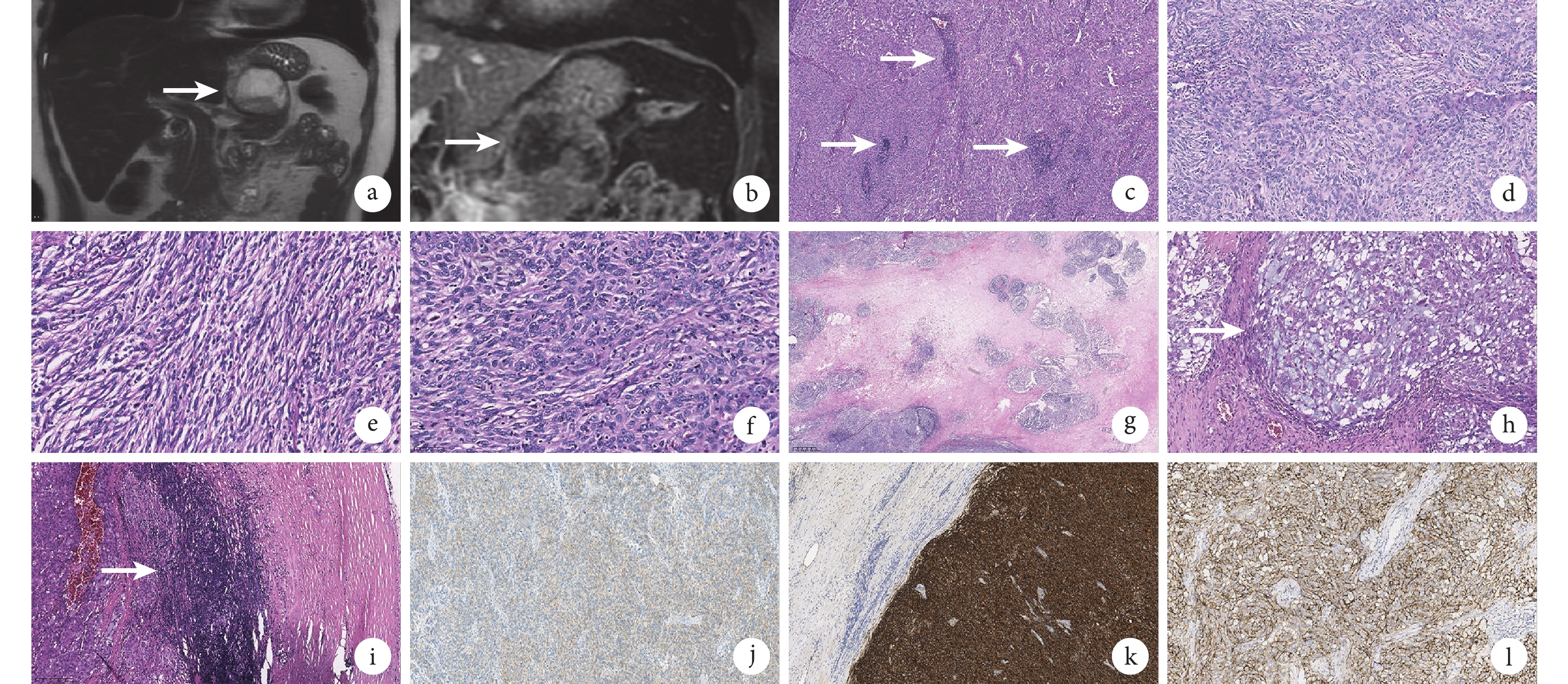

病例1,女性,62歲,因“體檢發現胰腺占位1個月余”于2021年就診于我院。全腹MR檢查提示:賁門下方胰腺上方囊狀影,考慮間質源性腫瘤可能(圖1a、1b)。術中于胃小彎側見一質硬包塊,大小為5 cm×5 cm×4 cm,上至賁門附近,下至胃小彎中份,包塊后方與胰腺粘連。行腫瘤切除術。包塊剖開后呈囊實性,囊腔內見米白色渾濁液體并見質軟新生物。病例2,女,67歲,2018年因“上腹隱痛1個月余” 就診于當地醫院并行腫瘤切除術。術中于胃小彎側見一表面凹凸不平的包塊,大小為9 cm×7 cm×3 cm,與大小網膜緊密粘連。術后將大體標本送至我院病理科診斷。

圖1

示我院病例的術前MR檢查結果及術后組織病理學檢查結果

圖1

示我院病例的術前MR檢查結果及術后組織病理學檢查結果

a、b:MR檢查(病例1)冠狀位T2加權成像圖像示賁門下方胰腺上方囊實性病灶影(白箭),病灶上份為高信號囊性成分、下份為低信號實性成分(a),T1加權成像增強圖像顯示病灶內可見強化實性成分(b,白箭);c~i: HE染色見腫瘤呈實性片狀生長、血管周圍可見淋巴細胞聚集(c,白箭, ×100),腫瘤細胞為短梭形或上皮樣、呈車輻狀及席紋樣排列、細胞胞界不清呈合體樣(d,×200),腫瘤細胞呈梭形、束狀排列生長(e,×200),腫瘤細胞體積較大,核卵圓形、染色質細顆粒狀,可見1~2個小核仁,部分細胞核仁明顯(f,×400),腫瘤內可見大片壞死(g,×200),部分區域間質黏液變(h,白箭, ×400),腫瘤周邊可見淋巴細胞鞘(i,白箭, ×100);j~l:IHC EnVision法染色結果見腫瘤細胞CD21(j,×100)、CD23(k,×100)及CD35(l,×200)均為陽性。圖c、f、h、i、l為病例1;圖d、e、g、j、k為病例2

1.1.2 組織病理學檢測

① 常規蘇木精-伊紅(hematoxylin-eosin,HE)染色:標本經3.7%中性甲醛固定,常規脫水,石蠟包埋,4 μm厚切片并行HE染色。② 免疫組織化學(immunohistochemistry,IHC)染色:采用EnVision兩步法,一抗中CD23、CD35、D2-40、平滑肌肌動蛋白(smooth muscle actin,SMA)、上皮細胞膜抗原(epithelial membrane antigen,EMA)、CD68、CD34及CD31均購自北京中杉金橋生物技術有限公司;CD21、S100、Desmin、DOG-1、CD117及表皮生長因子受體(epidermal growth factor receptor,EGFR)均購自福州邁新生物技術開發有限公司。嚴格按照抗體說明書操作,常規設置陽性及陰性對照。③ 原位雜交:EB病毒編碼RNA(Epstein-Barr virus-encoded RNA,EBER)原位雜交試劑購自北京中杉金橋生物技術有限公司。嚴格按照抗體說明書操作,常規設置陽性及陰性對照。所有組織學切片均由我院兩位高年資病理醫師獨立閱片并明確診斷。

1.2 文獻回顧病例

筆者通過以“胃” “濾泡樹突狀細胞肉瘤”“stomach”和“follicular dendritic cell sarcoma”為檢索詞,檢索NCBI、CNKI等中英文數據庫篩選符合條件的文獻,至2024年5月,筆者共檢索到中英文文獻報道的12例胃FDCS。

2 結果

2.1 胃FDCS的臨床病理特征

我院收治的2例及文獻報道的12例共14例胃FDCS患者的臨床病理特征見表1。

2.2 我院2例患者的組織病理學檢測結果

① 大體觀察結果。病例1,帶部分胃的腫物一份,胃大小 5.0 cm×2.3 cm×1.0 cm 、腫物大小5.5 cm×5.2 cm×4.4 cm 。腫物由胃壁向外側突起,表面被膜大部分光滑完整,切面呈囊實性,內含灰黃色壞死樣物,囊腔直徑3.8 cm,壁厚0.3~1.5 cm,實性區大小2.3 cm×1.5 cm×1.5 cm,切面灰白,實性,質中。病例2,帶部分胃的腫物一份,胃大小5.5 cm×2.2 cm×0.7 cm、腫物大小9 cm×7 cm×3 cm,腫物表面包膜光滑完整,切面灰白、灰綠,實性,質中。② HE染色結果。2例患者的腫瘤細胞體積較大,呈上皮樣或短梭形。病例1可見上皮樣細胞區呈實性片狀生長(圖1c),病例2可見較明顯梭形細胞區呈車輻狀、席紋樣或漩渦狀排列生長(圖1d、1e)。2例腫瘤細胞胞質豐富、嗜酸性;胞界不清、呈合體樣。病例1細胞核圓形或卵圓形,可見細顆粒狀的染色質、1~2個小核仁,部分細胞核仁明顯(圖1f)。2例腫瘤內核分裂象易見,均可見大片壞死區(圖1g)。病例1可見多灶間質黏液變區域(圖1h)。2例患者的腫瘤均可見血管周小淋巴細胞聚集浸潤和腫瘤周邊淋巴細胞鞘(圖1i)。③ IHC染色結果。2例患者的腫瘤細胞CD21(圖1j)、CD23(圖1k)、CD35(圖1l)、D2-40、EMA、CD68、EGFR均呈陽性表達,SMA、Desmin、S100、CD34、DOG1及CD117均呈陰性表達。④ EBER原位雜交檢測結果。2例患者的結果均呈陰性表達。結合形態學及IHC染色結果,2例患者最終診斷為胃FDCS。

2.3 術后治療與隨訪

病例1于術后使用長春新堿、表阿霉素、環磷酰胺方案(CHOP方案)進行化療,共2個周期。術后第4個月時發現肝多發轉移灶,隨即進行特瑞普利單抗免疫治療和安羅替尼靶向治療,此后肝臟病灶中部分病灶有增大,于術后第11個月時加用吉西他濱化療4個周期,術后第22個月時行局部放療5次,增大病灶均有縮小。患者定期隨訪,目前持續特瑞普利單抗和安羅替尼治療,肝臟病灶無增大,無新發病灶。病例2失訪。

3 討論

FDCS為中度惡性腫瘤,由Monda等[13]于1986年首次報道。FDCS可發生于淋巴結內、淋巴結外或淋巴結內外同時受累。結內病例常見于頸部淋巴結,結外病例常見于扁桃體、消化道、腹膜后、大網膜及肺[14]。發生于胃部的FDCS十分罕見,筆者共檢索到中英文文獻報道共12例,為個案報道或大宗病例系列報道中的單個病例。現結合文獻對14例胃FDCS的臨床病理特征進行總結,以期提高對該病的認識、診斷及鑒別診斷水平。

3.1 胃FDCS的流行病學特征

從本組資料看,胃FDCS發病年齡22~67歲、平均49歲、中位53歲,與其他部位FDCS[15]基本一致。胃FDCS男女發病比為3∶11,文獻[3, 15]報道非胃FDCS病例中除發生于肝臟的FDCS顯示好發于女性外[3],其他部位未見有統計學意義的性別差異[15]。胃FDCS的主要臨床癥狀為腹痛(7/14),少數有黑便(3/14)、乏力(3/14)或惡心嘔吐、頭暈、腹脹、盜汗、呼吸困難、背痛等表現,個別病例無明顯癥狀;部分FDCS表現為自身免疫性疾病或副腫瘤綜合征,如副腫瘤性天皰瘡、重癥肌無力等。我院病例1無自身免疫性疾病或副腫瘤綜合征表現,病例2不詳,文獻報道的12例均未提及相關表現。腫瘤位于賁門2例、胃底1例、胃體5例、幽門3例,有3例具體部位不詳。

3.2 胃FDCS的組織病理學特征

3.2.1 大體及鏡下特征

本組資料中,胃FDCS的最大徑2~23 cm、中位10 cm,可呈分葉狀、蕈樣、囊實性或結節狀。3例同時累及網膜,1例累及橫結腸系膜,1例伴肝轉移,1例同時有肝原發FDCS[3];4例胃周多枚淋巴結轉移,1例胃周1枚淋巴結轉移,我院的2例均未行淋巴結清掃。胃FDCS組織學上與其他部位FDCS基本一致,腫瘤細胞多為梭形或卵圓形,呈束狀、漩渦狀、席紋狀、車輻狀、彌漫片狀或模糊的結節狀生長。腫瘤細胞中等大小,邊界不清;胞質嗜酸性;胞核橢圓形或梭形,通常呈泡狀,核仁明顯。部分區域瘤細胞異型性明顯,核大呈多邊形,雙核和多核常見,可觀察到瘤巨細胞或合體樣細胞的存在,核分裂象易見(>5個/10 HPF)。腫瘤內常見小淋巴細胞浸潤,多聚集在血管周圍,可圍繞血管形成袖套狀結構;腫瘤周邊淋巴組織可呈透明血管Castleman病樣改變。此外,腫瘤內還可見擴張的假血管樣腔隙,內含嗜伊紅色的蛋白樣物,類似于胸腺瘤中的腔隙狀結構[3, 8-9]。部分病例可見明顯壞死;可見黏液變區域。大多數病例與周圍組織分界尚清楚,文獻[8, 12]報道中有2例可見腫瘤浸潤性生長。

3.2.2 IHC染色特征

FDCS表達一種或多種濾泡樹突狀細胞的免疫標志物如CD21、CD23、CD35、CXCL13、濾泡樹突細胞分泌蛋白、絲甘氨酸等,還可表達EMA、S100和CD68。細胞角蛋白、CD1a、langerin、溶菌酶和髓過氧化物酶呈陰性[16]。Ki67陽性率為5%~70%。第5版WHO腫瘤分類中將腫瘤表達1種以上濾泡樹突狀細胞標志物作為FDCS的診斷必要標準之一[16]。本組資料中胃FDCS腫瘤細胞多數表達CD21(13/14)、CD23(11/13)、CD35(11/13),部分表達CD68(6/9)和S100(4/11),不表達CD117(0/11)、DOG1(0/8)。

3.2.3 原位雜交檢測特征

FDCS 中 EBER 原位雜交結果通常為陰性。本組胃FDCS中1例(1/9)EBER原位雜交呈陽性[5],陽性病例系2010年報道,未詳述其形態學特征,不能排除實際為Epstein-Barr病毒(Epstein-Barr virus,EBV)陽性的炎性FDCS(見下文3.3中鑒別診斷③)。

3.2.4 分子特征

目前的研究未發現FDCS特征性的分子遺傳事件,FDCS常表現出復雜的核型和缺乏鑒別性診斷意義的多條染色體丟失[17-18],部分FDCS的核因子-κB調節途徑存在異常,部分FDCS存在包括CDKN2A、RB1和CYLD在內的抑癌基因丟失[17]。BRAF突變見于約20%的FDCS [19-21]。需要更多的研究來尋找FDCS的驅動事件。

3.3 胃FDCS的鑒別診斷

FDCS特別是結外型FDCS,因其罕見且形態變化多樣,診斷具有挑戰性,約 33% 的結外型FDCS 被誤診[15, 22-23]。胃FDCS應與多種可發生在胃的腫瘤相鑒別:① 胃腸間質瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)。GIST是胃腸道最常見的間葉組織腫瘤,影像學及組織學形態上與FDCS存在重疊,但GIST多無顯著的淋巴細胞浸潤且多數病例彌漫表達DOG1與CD117、不表達濾泡樹突狀細胞標志,可與胃FDCS相鑒別。② 炎性肌纖維母細胞瘤 (inflammatory myofibroblastic tumor,IMT)。FDCS腫瘤細胞呈上皮樣、梭形,腫瘤內可見較多淋巴細胞,需與IMT鑒別;FDCS內多為小淋巴細胞浸潤,而IMT內浸潤的炎細胞除淋巴細胞外,還可見漿細胞及少量嗜酸性粒細胞和中性粒細胞;IMT的IHC染色通常表達SMA、Desmin、間變性淋巴瘤激酶等,不表達濾泡樹突狀細胞標志,可與FDCS鑒別。③ EBV陽性的炎性FDCS。EBV陽性的炎性FDCS表達與FDCS相同的濾泡樹突狀細胞標志物,但前者在形態學上通常表現為梭形腫瘤細胞在顯著的淋巴細胞、漿細胞和嗜酸性粒細胞的背景中稀疏分布或呈束狀排列,同時腫瘤細胞EBER陽性可幫助與胃FDCS鑒別。④ 其他發生在胃的惡性腫瘤。部分FDCS腫瘤細胞異型性大、核仁明顯,腫瘤內核分裂象易見、可見大片壞死,且不同程度地表達EMA、S100、CD68,不表達細胞角蛋白及其他多種提示上皮和間葉源性分化的IHC染色標志,易被誤診為低分化癌、肉瘤樣癌、未分化癌、惡性黑色素瘤、未分化肉瘤、惡性組織細胞肉瘤等,此時正確診斷的關鍵在于認識和熟悉FDCS的組織學形態特征,在鑒別診斷中納入濾泡樹突狀細胞IHC染色標志物,最終結合組織學形態及多種核心診斷標志物的陽性和陰性表達而明確診斷。

3.4 胃FDCS的治療及預后

FDCS易復發(28.1%)或遠處轉移(27.2%) [15, 18],其1、3和5年總生存率分別為88.7%、69.0%和59.8%[24]。文獻[25]報道,FDCS不良預后因素主要為腫瘤位于腹腔內、腫瘤直徑 ≥6 cm、凝固性壞死、核分裂象 ≥5個/10 HPF和細胞異型性明顯;但亦有研究者[15]認為,壞死和腫瘤位于腹腔內并非預后因素。本組胃FDCS中,4例累及網膜或橫結腸系膜,3例發生肝轉移,5例存在淋巴結轉移。有10例患者獲得隨訪資料,隨訪時間1~31個月,1例因肝轉移死亡,1例帶瘤生存,余均為無瘤生存。目前FDCS的治療金標準為手術切除[18],化療一般采用非霍奇金淋巴瘤的CHOP方案可改善預后[26],放療沒有顯示出總生存率或無病生存率的顯著提高[15, 27]。收集的本組資料中,13例胃FDCS接受了手術治療,僅1例只行放化療。手術方式包括:5例腫瘤切除術、4例部分或大部胃切除、3例全胃根治性切除。因胃FDCS罕見,是否需要淋巴結清掃及清掃范圍尚無共識。本組14例中,2例未行淋巴結清掃;有5例提及胃周淋巴結情況,其中2例術中見第3、7、8、9組胃周淋巴結腫大、質硬、融合成塊,1例沿胃小彎多枚淋巴結增大,1例沿胃大彎多枚淋巴結增大,術后病理均提示淋巴結轉移;1例鏡下發現胃周1枚淋巴結轉移。綜上提示,胃FDCS局部區域淋巴結轉移較常見,但該腫瘤多由術后標本明確診斷,故實際工作中通常根據影像學、術中發現及醫生經驗等評估是否進行淋巴結清掃及清掃范圍。術后輔助治療情況: 2例行放化療,1例僅行1個療程化療,6例未行輔助治療,4例情況不詳。我院的病例1于術后進行CHOP方案化療、免疫治療、抗血管生成靶向治療及DNA聚合酶抑制劑吉西他濱化療并行局部放療5次,目前病情穩定。另2例患者的化療方案不詳。有研究報道1例轉移性FDCS接受哺乳動物雷帕霉素靶蛋白抑制劑治療后出現了部分反應[28]。我院 2 例病例表達 EGFR 蛋白,與文獻[29]報道一致,提示單克隆抗體藥物可能為 FDCS 的靶向治療提供新機會。

綜上,胃FDCS好發于中年女性,臨床表現常為腹痛與黑便,其組織學特征與其他部位FDCS一致,但因其罕見而易被誤診為消化道其他腫瘤,因此,應廣泛取材并結合組織學特征及IHC染色結果進行鑒別診斷,以提高其診斷準確性,為患者后續治療提供支持。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:楊珉珉收集病例資料并撰寫論文;陳卉嬌診斷病例、審核資料及修改論文;尹麗娟收集病例資料并修改論文。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審批。

濾泡樹突狀細胞肉瘤(follicular dendritic cell sarcoma,FDCS)是一種具有濾泡樹突細胞分化特征的腫瘤,發生于胃部的FDCS較少見,目前中英文文獻中筆者僅檢索到12例[1-12]。現報道四川大學華西醫院(簡稱“我院” )診治的2例胃FDCS并回顧相關文獻總結其臨床病理學特點。

1 資料與方法

1.1 我院的病例資料

1.1.1 臨床資料

病例1,女性,62歲,因“體檢發現胰腺占位1個月余”于2021年就診于我院。全腹MR檢查提示:賁門下方胰腺上方囊狀影,考慮間質源性腫瘤可能(圖1a、1b)。術中于胃小彎側見一質硬包塊,大小為5 cm×5 cm×4 cm,上至賁門附近,下至胃小彎中份,包塊后方與胰腺粘連。行腫瘤切除術。包塊剖開后呈囊實性,囊腔內見米白色渾濁液體并見質軟新生物。病例2,女,67歲,2018年因“上腹隱痛1個月余” 就診于當地醫院并行腫瘤切除術。術中于胃小彎側見一表面凹凸不平的包塊,大小為9 cm×7 cm×3 cm,與大小網膜緊密粘連。術后將大體標本送至我院病理科診斷。

圖1

示我院病例的術前MR檢查結果及術后組織病理學檢查結果

圖1

示我院病例的術前MR檢查結果及術后組織病理學檢查結果

a、b:MR檢查(病例1)冠狀位T2加權成像圖像示賁門下方胰腺上方囊實性病灶影(白箭),病灶上份為高信號囊性成分、下份為低信號實性成分(a),T1加權成像增強圖像顯示病灶內可見強化實性成分(b,白箭);c~i: HE染色見腫瘤呈實性片狀生長、血管周圍可見淋巴細胞聚集(c,白箭, ×100),腫瘤細胞為短梭形或上皮樣、呈車輻狀及席紋樣排列、細胞胞界不清呈合體樣(d,×200),腫瘤細胞呈梭形、束狀排列生長(e,×200),腫瘤細胞體積較大,核卵圓形、染色質細顆粒狀,可見1~2個小核仁,部分細胞核仁明顯(f,×400),腫瘤內可見大片壞死(g,×200),部分區域間質黏液變(h,白箭, ×400),腫瘤周邊可見淋巴細胞鞘(i,白箭, ×100);j~l:IHC EnVision法染色結果見腫瘤細胞CD21(j,×100)、CD23(k,×100)及CD35(l,×200)均為陽性。圖c、f、h、i、l為病例1;圖d、e、g、j、k為病例2

1.1.2 組織病理學檢測

① 常規蘇木精-伊紅(hematoxylin-eosin,HE)染色:標本經3.7%中性甲醛固定,常規脫水,石蠟包埋,4 μm厚切片并行HE染色。② 免疫組織化學(immunohistochemistry,IHC)染色:采用EnVision兩步法,一抗中CD23、CD35、D2-40、平滑肌肌動蛋白(smooth muscle actin,SMA)、上皮細胞膜抗原(epithelial membrane antigen,EMA)、CD68、CD34及CD31均購自北京中杉金橋生物技術有限公司;CD21、S100、Desmin、DOG-1、CD117及表皮生長因子受體(epidermal growth factor receptor,EGFR)均購自福州邁新生物技術開發有限公司。嚴格按照抗體說明書操作,常規設置陽性及陰性對照。③ 原位雜交:EB病毒編碼RNA(Epstein-Barr virus-encoded RNA,EBER)原位雜交試劑購自北京中杉金橋生物技術有限公司。嚴格按照抗體說明書操作,常規設置陽性及陰性對照。所有組織學切片均由我院兩位高年資病理醫師獨立閱片并明確診斷。

1.2 文獻回顧病例

筆者通過以“胃” “濾泡樹突狀細胞肉瘤”“stomach”和“follicular dendritic cell sarcoma”為檢索詞,檢索NCBI、CNKI等中英文數據庫篩選符合條件的文獻,至2024年5月,筆者共檢索到中英文文獻報道的12例胃FDCS。

2 結果

2.1 胃FDCS的臨床病理特征

我院收治的2例及文獻報道的12例共14例胃FDCS患者的臨床病理特征見表1。

2.2 我院2例患者的組織病理學檢測結果

① 大體觀察結果。病例1,帶部分胃的腫物一份,胃大小 5.0 cm×2.3 cm×1.0 cm 、腫物大小5.5 cm×5.2 cm×4.4 cm 。腫物由胃壁向外側突起,表面被膜大部分光滑完整,切面呈囊實性,內含灰黃色壞死樣物,囊腔直徑3.8 cm,壁厚0.3~1.5 cm,實性區大小2.3 cm×1.5 cm×1.5 cm,切面灰白,實性,質中。病例2,帶部分胃的腫物一份,胃大小5.5 cm×2.2 cm×0.7 cm、腫物大小9 cm×7 cm×3 cm,腫物表面包膜光滑完整,切面灰白、灰綠,實性,質中。② HE染色結果。2例患者的腫瘤細胞體積較大,呈上皮樣或短梭形。病例1可見上皮樣細胞區呈實性片狀生長(圖1c),病例2可見較明顯梭形細胞區呈車輻狀、席紋樣或漩渦狀排列生長(圖1d、1e)。2例腫瘤細胞胞質豐富、嗜酸性;胞界不清、呈合體樣。病例1細胞核圓形或卵圓形,可見細顆粒狀的染色質、1~2個小核仁,部分細胞核仁明顯(圖1f)。2例腫瘤內核分裂象易見,均可見大片壞死區(圖1g)。病例1可見多灶間質黏液變區域(圖1h)。2例患者的腫瘤均可見血管周小淋巴細胞聚集浸潤和腫瘤周邊淋巴細胞鞘(圖1i)。③ IHC染色結果。2例患者的腫瘤細胞CD21(圖1j)、CD23(圖1k)、CD35(圖1l)、D2-40、EMA、CD68、EGFR均呈陽性表達,SMA、Desmin、S100、CD34、DOG1及CD117均呈陰性表達。④ EBER原位雜交檢測結果。2例患者的結果均呈陰性表達。結合形態學及IHC染色結果,2例患者最終診斷為胃FDCS。

2.3 術后治療與隨訪

病例1于術后使用長春新堿、表阿霉素、環磷酰胺方案(CHOP方案)進行化療,共2個周期。術后第4個月時發現肝多發轉移灶,隨即進行特瑞普利單抗免疫治療和安羅替尼靶向治療,此后肝臟病灶中部分病灶有增大,于術后第11個月時加用吉西他濱化療4個周期,術后第22個月時行局部放療5次,增大病灶均有縮小。患者定期隨訪,目前持續特瑞普利單抗和安羅替尼治療,肝臟病灶無增大,無新發病灶。病例2失訪。

3 討論

FDCS為中度惡性腫瘤,由Monda等[13]于1986年首次報道。FDCS可發生于淋巴結內、淋巴結外或淋巴結內外同時受累。結內病例常見于頸部淋巴結,結外病例常見于扁桃體、消化道、腹膜后、大網膜及肺[14]。發生于胃部的FDCS十分罕見,筆者共檢索到中英文文獻報道共12例,為個案報道或大宗病例系列報道中的單個病例。現結合文獻對14例胃FDCS的臨床病理特征進行總結,以期提高對該病的認識、診斷及鑒別診斷水平。

3.1 胃FDCS的流行病學特征

從本組資料看,胃FDCS發病年齡22~67歲、平均49歲、中位53歲,與其他部位FDCS[15]基本一致。胃FDCS男女發病比為3∶11,文獻[3, 15]報道非胃FDCS病例中除發生于肝臟的FDCS顯示好發于女性外[3],其他部位未見有統計學意義的性別差異[15]。胃FDCS的主要臨床癥狀為腹痛(7/14),少數有黑便(3/14)、乏力(3/14)或惡心嘔吐、頭暈、腹脹、盜汗、呼吸困難、背痛等表現,個別病例無明顯癥狀;部分FDCS表現為自身免疫性疾病或副腫瘤綜合征,如副腫瘤性天皰瘡、重癥肌無力等。我院病例1無自身免疫性疾病或副腫瘤綜合征表現,病例2不詳,文獻報道的12例均未提及相關表現。腫瘤位于賁門2例、胃底1例、胃體5例、幽門3例,有3例具體部位不詳。

3.2 胃FDCS的組織病理學特征

3.2.1 大體及鏡下特征

本組資料中,胃FDCS的最大徑2~23 cm、中位10 cm,可呈分葉狀、蕈樣、囊實性或結節狀。3例同時累及網膜,1例累及橫結腸系膜,1例伴肝轉移,1例同時有肝原發FDCS[3];4例胃周多枚淋巴結轉移,1例胃周1枚淋巴結轉移,我院的2例均未行淋巴結清掃。胃FDCS組織學上與其他部位FDCS基本一致,腫瘤細胞多為梭形或卵圓形,呈束狀、漩渦狀、席紋狀、車輻狀、彌漫片狀或模糊的結節狀生長。腫瘤細胞中等大小,邊界不清;胞質嗜酸性;胞核橢圓形或梭形,通常呈泡狀,核仁明顯。部分區域瘤細胞異型性明顯,核大呈多邊形,雙核和多核常見,可觀察到瘤巨細胞或合體樣細胞的存在,核分裂象易見(>5個/10 HPF)。腫瘤內常見小淋巴細胞浸潤,多聚集在血管周圍,可圍繞血管形成袖套狀結構;腫瘤周邊淋巴組織可呈透明血管Castleman病樣改變。此外,腫瘤內還可見擴張的假血管樣腔隙,內含嗜伊紅色的蛋白樣物,類似于胸腺瘤中的腔隙狀結構[3, 8-9]。部分病例可見明顯壞死;可見黏液變區域。大多數病例與周圍組織分界尚清楚,文獻[8, 12]報道中有2例可見腫瘤浸潤性生長。

3.2.2 IHC染色特征

FDCS表達一種或多種濾泡樹突狀細胞的免疫標志物如CD21、CD23、CD35、CXCL13、濾泡樹突細胞分泌蛋白、絲甘氨酸等,還可表達EMA、S100和CD68。細胞角蛋白、CD1a、langerin、溶菌酶和髓過氧化物酶呈陰性[16]。Ki67陽性率為5%~70%。第5版WHO腫瘤分類中將腫瘤表達1種以上濾泡樹突狀細胞標志物作為FDCS的診斷必要標準之一[16]。本組資料中胃FDCS腫瘤細胞多數表達CD21(13/14)、CD23(11/13)、CD35(11/13),部分表達CD68(6/9)和S100(4/11),不表達CD117(0/11)、DOG1(0/8)。

3.2.3 原位雜交檢測特征

FDCS 中 EBER 原位雜交結果通常為陰性。本組胃FDCS中1例(1/9)EBER原位雜交呈陽性[5],陽性病例系2010年報道,未詳述其形態學特征,不能排除實際為Epstein-Barr病毒(Epstein-Barr virus,EBV)陽性的炎性FDCS(見下文3.3中鑒別診斷③)。

3.2.4 分子特征

目前的研究未發現FDCS特征性的分子遺傳事件,FDCS常表現出復雜的核型和缺乏鑒別性診斷意義的多條染色體丟失[17-18],部分FDCS的核因子-κB調節途徑存在異常,部分FDCS存在包括CDKN2A、RB1和CYLD在內的抑癌基因丟失[17]。BRAF突變見于約20%的FDCS [19-21]。需要更多的研究來尋找FDCS的驅動事件。

3.3 胃FDCS的鑒別診斷

FDCS特別是結外型FDCS,因其罕見且形態變化多樣,診斷具有挑戰性,約 33% 的結外型FDCS 被誤診[15, 22-23]。胃FDCS應與多種可發生在胃的腫瘤相鑒別:① 胃腸間質瘤(gastrointestinal stromal tumor,GIST)。GIST是胃腸道最常見的間葉組織腫瘤,影像學及組織學形態上與FDCS存在重疊,但GIST多無顯著的淋巴細胞浸潤且多數病例彌漫表達DOG1與CD117、不表達濾泡樹突狀細胞標志,可與胃FDCS相鑒別。② 炎性肌纖維母細胞瘤 (inflammatory myofibroblastic tumor,IMT)。FDCS腫瘤細胞呈上皮樣、梭形,腫瘤內可見較多淋巴細胞,需與IMT鑒別;FDCS內多為小淋巴細胞浸潤,而IMT內浸潤的炎細胞除淋巴細胞外,還可見漿細胞及少量嗜酸性粒細胞和中性粒細胞;IMT的IHC染色通常表達SMA、Desmin、間變性淋巴瘤激酶等,不表達濾泡樹突狀細胞標志,可與FDCS鑒別。③ EBV陽性的炎性FDCS。EBV陽性的炎性FDCS表達與FDCS相同的濾泡樹突狀細胞標志物,但前者在形態學上通常表現為梭形腫瘤細胞在顯著的淋巴細胞、漿細胞和嗜酸性粒細胞的背景中稀疏分布或呈束狀排列,同時腫瘤細胞EBER陽性可幫助與胃FDCS鑒別。④ 其他發生在胃的惡性腫瘤。部分FDCS腫瘤細胞異型性大、核仁明顯,腫瘤內核分裂象易見、可見大片壞死,且不同程度地表達EMA、S100、CD68,不表達細胞角蛋白及其他多種提示上皮和間葉源性分化的IHC染色標志,易被誤診為低分化癌、肉瘤樣癌、未分化癌、惡性黑色素瘤、未分化肉瘤、惡性組織細胞肉瘤等,此時正確診斷的關鍵在于認識和熟悉FDCS的組織學形態特征,在鑒別診斷中納入濾泡樹突狀細胞IHC染色標志物,最終結合組織學形態及多種核心診斷標志物的陽性和陰性表達而明確診斷。

3.4 胃FDCS的治療及預后

FDCS易復發(28.1%)或遠處轉移(27.2%) [15, 18],其1、3和5年總生存率分別為88.7%、69.0%和59.8%[24]。文獻[25]報道,FDCS不良預后因素主要為腫瘤位于腹腔內、腫瘤直徑 ≥6 cm、凝固性壞死、核分裂象 ≥5個/10 HPF和細胞異型性明顯;但亦有研究者[15]認為,壞死和腫瘤位于腹腔內并非預后因素。本組胃FDCS中,4例累及網膜或橫結腸系膜,3例發生肝轉移,5例存在淋巴結轉移。有10例患者獲得隨訪資料,隨訪時間1~31個月,1例因肝轉移死亡,1例帶瘤生存,余均為無瘤生存。目前FDCS的治療金標準為手術切除[18],化療一般采用非霍奇金淋巴瘤的CHOP方案可改善預后[26],放療沒有顯示出總生存率或無病生存率的顯著提高[15, 27]。收集的本組資料中,13例胃FDCS接受了手術治療,僅1例只行放化療。手術方式包括:5例腫瘤切除術、4例部分或大部胃切除、3例全胃根治性切除。因胃FDCS罕見,是否需要淋巴結清掃及清掃范圍尚無共識。本組14例中,2例未行淋巴結清掃;有5例提及胃周淋巴結情況,其中2例術中見第3、7、8、9組胃周淋巴結腫大、質硬、融合成塊,1例沿胃小彎多枚淋巴結增大,1例沿胃大彎多枚淋巴結增大,術后病理均提示淋巴結轉移;1例鏡下發現胃周1枚淋巴結轉移。綜上提示,胃FDCS局部區域淋巴結轉移較常見,但該腫瘤多由術后標本明確診斷,故實際工作中通常根據影像學、術中發現及醫生經驗等評估是否進行淋巴結清掃及清掃范圍。術后輔助治療情況: 2例行放化療,1例僅行1個療程化療,6例未行輔助治療,4例情況不詳。我院的病例1于術后進行CHOP方案化療、免疫治療、抗血管生成靶向治療及DNA聚合酶抑制劑吉西他濱化療并行局部放療5次,目前病情穩定。另2例患者的化療方案不詳。有研究報道1例轉移性FDCS接受哺乳動物雷帕霉素靶蛋白抑制劑治療后出現了部分反應[28]。我院 2 例病例表達 EGFR 蛋白,與文獻[29]報道一致,提示單克隆抗體藥物可能為 FDCS 的靶向治療提供新機會。

綜上,胃FDCS好發于中年女性,臨床表現常為腹痛與黑便,其組織學特征與其他部位FDCS一致,但因其罕見而易被誤診為消化道其他腫瘤,因此,應廣泛取材并結合組織學特征及IHC染色結果進行鑒別診斷,以提高其診斷準確性,為患者后續治療提供支持。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:楊珉珉收集病例資料并撰寫論文;陳卉嬌診斷病例、審核資料及修改論文;尹麗娟收集病例資料并修改論文。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理委員會審批。