引用本文: 牟敏, 劉瀚林, 白玉瀛, 汪曉東, 黃明君, 蔣曉蓮. 新輔助方案對直腸癌患者預后的影響:基于DACCA的真實世界數據研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(3): 301-308. doi: 10.7507/1007-9424.202401031 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

基于真實世界場景建立的華西腸癌數據庫(database from colorectal cancer,DACCA)為直腸癌數據的結構化應用提供了基礎。如前報道,筆者團隊已經對于數據庫的構建方式和數據庫呈現的基本數據狀態完成了第1板塊(數據構建)和第2板塊(數據研究)的闡述。后續筆者團隊將逐步在第3板塊(數據庫解讀)和第4板塊(數據庫決策)逐步展示如何利用 DACCA 數據回答在直腸癌全生命周期流程中的諸多臨床問題。

新輔助治療又稱術前輔助治療,包括術前放療、化療,可以有效地降低腫瘤的局部復發率,提高手術切除率和保肛率,延長患者的無病生存期[1]。然而,不同新輔助治療方案對直腸癌患者預后的影響尚無統一結論。因此,本研究選取華西DACCA數據庫新輔助治療與預后相關數據,以進一步探討在不同腫瘤病理分期下新輔助治療方案對直腸癌預后的影響。

1 資料與方法

1.1 數據庫版本

本研究選取2022年11月24日更新版DACCA數據庫提供的數據。

1.2 數據參數的選擇及定義

本研究選擇的數據參數包括:患者年齡、性別、婚姻狀況、文化程度、經濟條件、新輔助治療方案、pTNM分期、腫瘤分化程度、生存時間和生存狀態。上述參數的定義和分類方式參見DACCA數據庫系列論文[2-4]。

根據本次研究需要,將部分數據進行重新劃分:① 根據我國的年齡分段方式[5]將連續變量“年齡”參數分為中青年組(年齡 <60歲)和老年組(年齡 ≥60歲)。② 將“BMI”劃分為偏瘦(BMI:<18.5 kg/m2)、正常(BMI:18.5~23.9 kg/m2)、超重(BMI:24.0~27.9 kg/m2)和肥胖(BMI:≥28 kg/m2)。③ 將“婚姻”劃分為未婚、已婚、離異/喪偶。④ 將“文化程度”分為小學及以下、初中-大專、本科及以上。⑤ 將“經濟條件”分為差、一般、好。總生存(overall survival,OS)期定義為從手術日至隨訪終止日期因任何原因死亡所持續的時間(單位為月);疾病特異性生存(disease specific survival, DSS)期定義為從手術日至隨訪終止日期因直腸癌死亡所持續的時間(單位為月)。

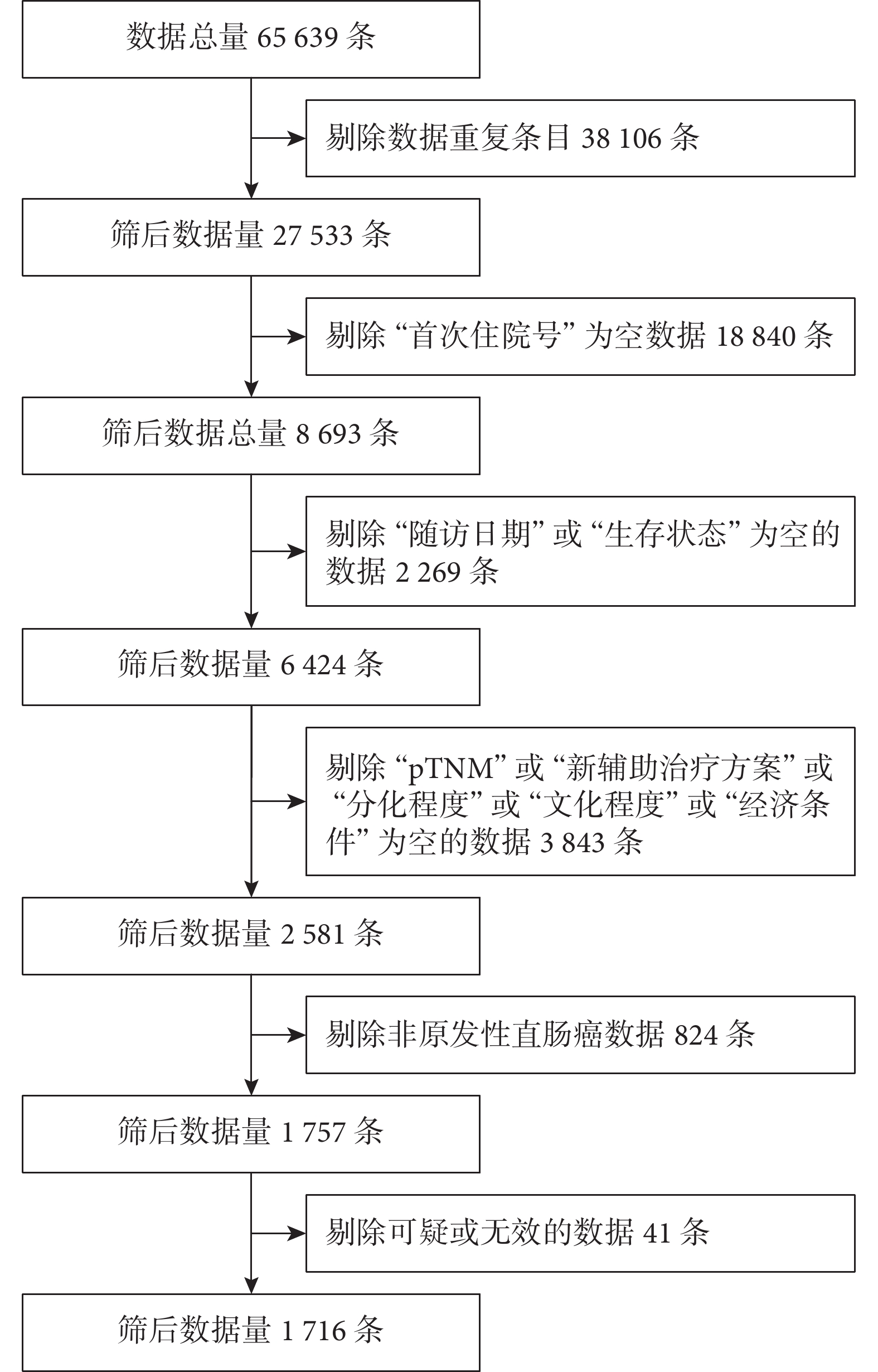

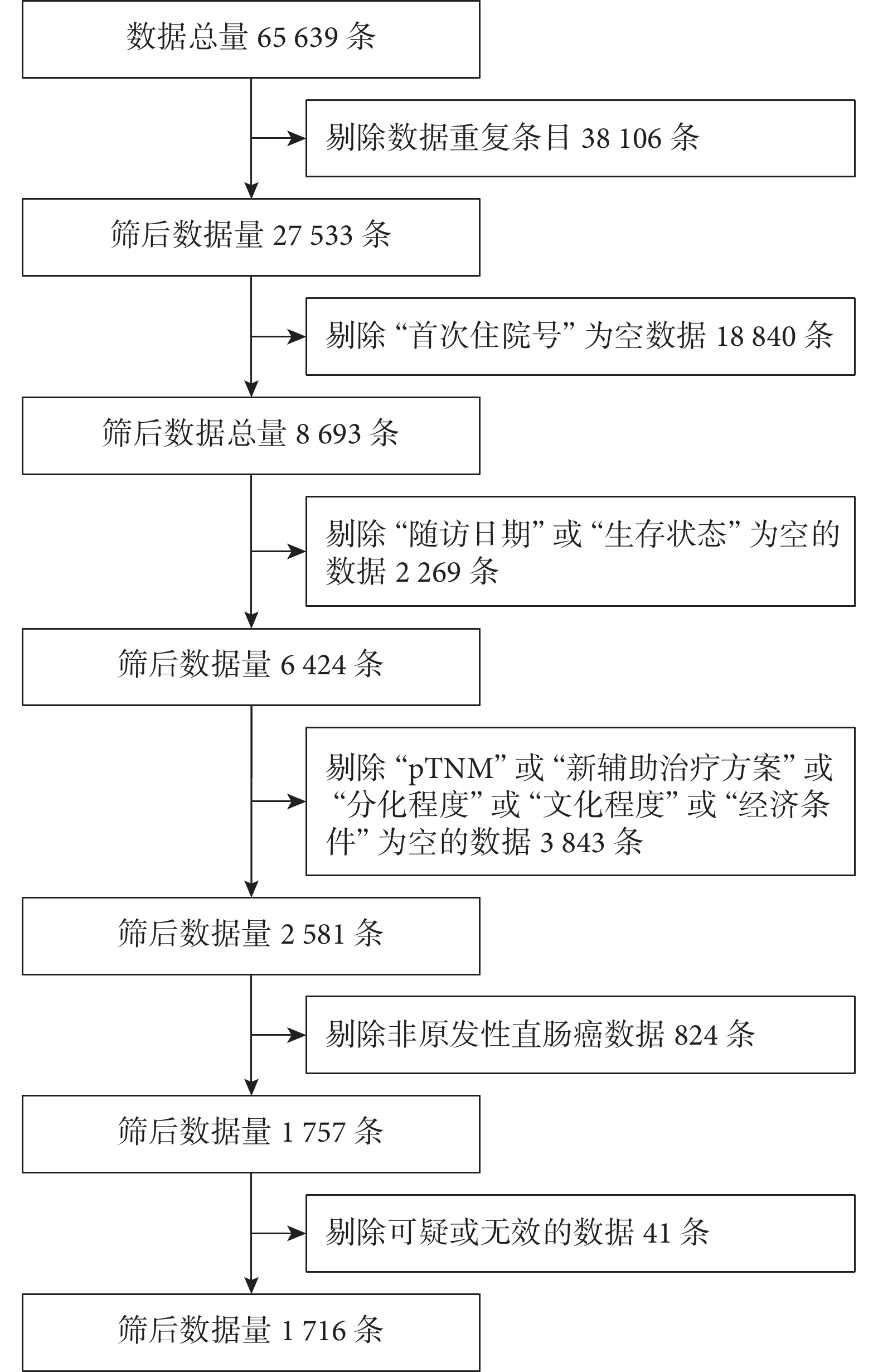

1.3 數據篩選方案

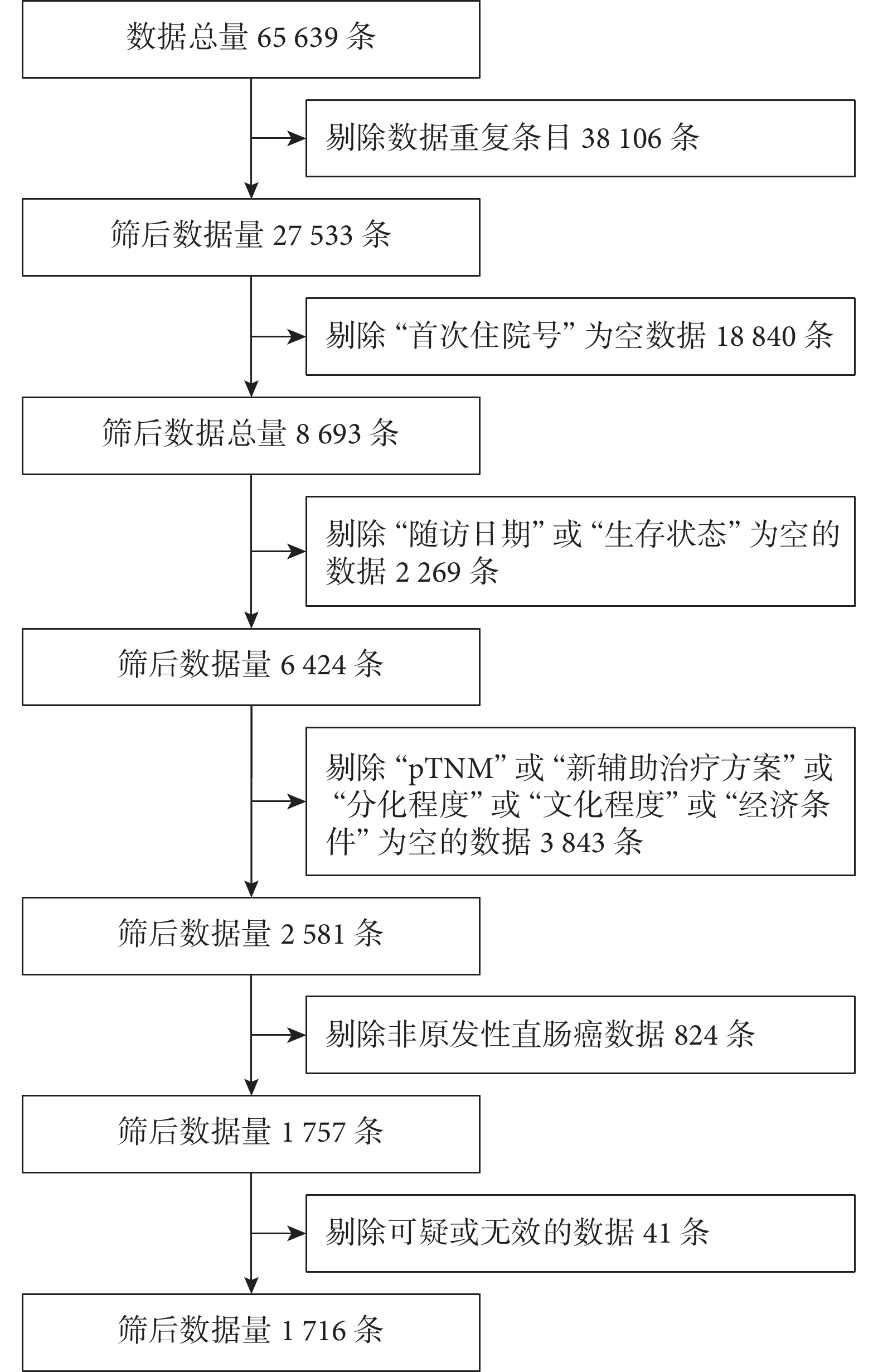

根據研究需要,本次研究以下列條件對數據庫數據進行篩選:① 刪除重復條目;② 以“首次住院號”為條件剔除空數據;③ 剔除“隨訪日期”或“生存狀態”為空的數據;④ 剔除“pTNM”或“新輔助治療方案”或“分化程度”或“文化程度”或“經濟條件”為空的數據;⑤ 剔除非原發性直腸癌數據;⑥ 剔除數據條目中可疑或無效的數據。

1.4 統計學方法

應用 SPSS 27.0 軟件進行統計分析。計數資料使用“條(%)”表示,組間比較使用四格表或R×C列聯表χ2檢驗;采用 Kaplan-Meier 法繪制生存曲線并計算生存率,采用 log-rank 檢驗分析生存情況的差異,使用Z檢驗比較生存情況差異的顯著性;采用多因素 Cox 比例風險回歸模型進行預后影響因素分析并計算風險比(risk ratio,RR)及其對應的 95%置信區間(confidence interval,CI)。所有檢驗均為雙側,檢驗水準α=0.05。

2 結果

截止2022年11月24日,共篩選出符合條件的數據1 716條。具體篩選流程及結果見圖1。

圖1

數據篩選流程及結果

圖1

數據篩選流程及結果

2.1 不同新輔助治療方案直腸癌患者的基線資料比較

納入1 716條直腸癌患者數據中:化療組954條(55.6%),化療聯合放療組332條(19.3%),化療聯合靶向治療組430條(25.1%)。3組不同新輔助治療方案患者的年齡、婚姻、文化程度、經濟條件、分化程度及pTNM分期差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表1。

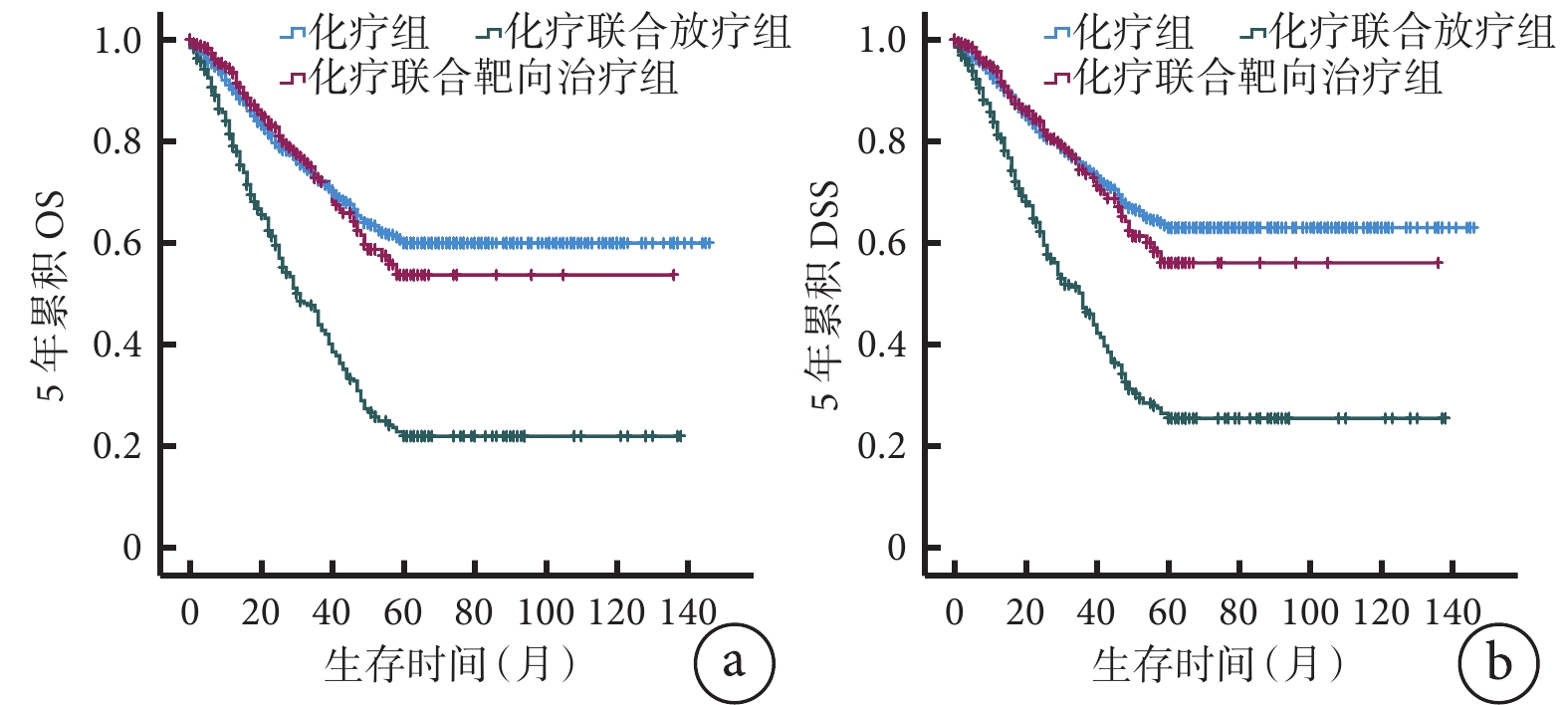

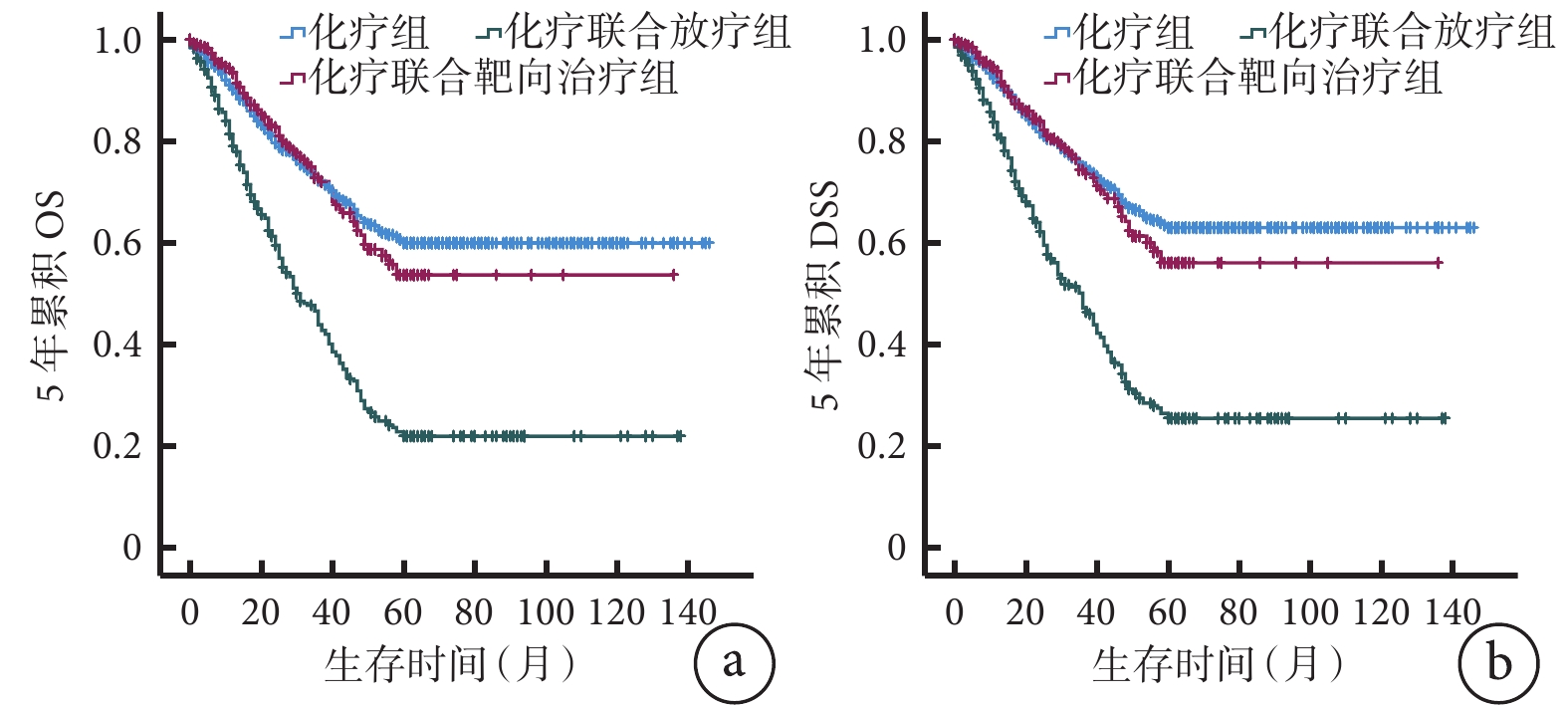

2.2 不同新輔助治療方案直腸癌患者的OS和DSS比較結果

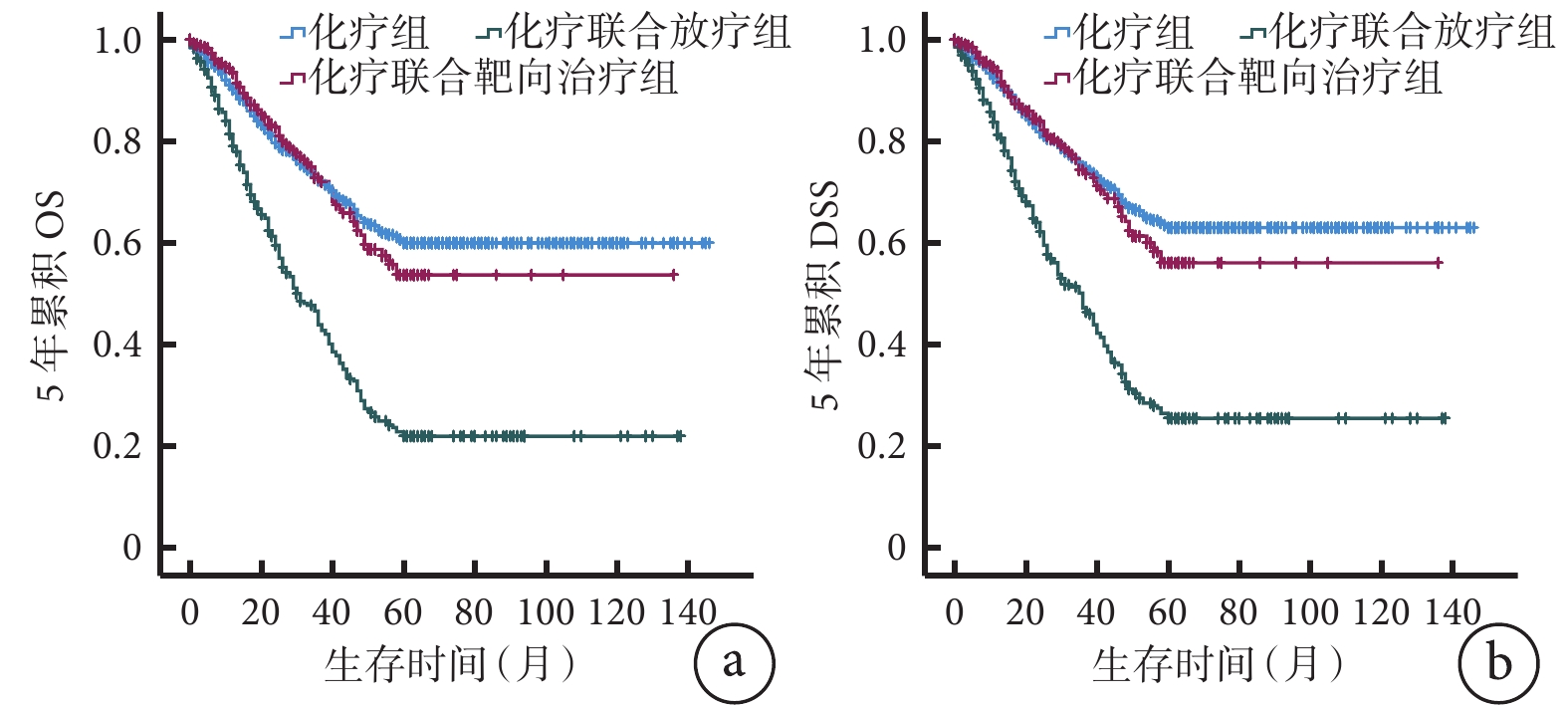

3組不同新輔助治療方案直腸癌患者5年OS和DSS的Kaplan-Merier生存曲線見圖2a和2b,差異有統計學意義(χ2=142.142,P<0.001;χ2=129.528,P<0.001)。3組間的3年和5年OS率和DSS率差異均有統計學意義(P<0.001),見表2。進一步行不同新輔助治療方案組兩兩比較發現:化療聯合靶向治療組的3年OS略優于化療組,而5年的OS和DSS較化療組略差化療組,但差異均無統計學意義(P>0.05);化療組和化療聯合靶向治療組的3年和5年OS和DSS均優于化療聯合放療組,其差異均有統計學意義(P<0.001),具體見表3。

圖2

不同新輔助治療方案直腸癌患者的OS(a)和 DSS(b)曲線比較

圖2

不同新輔助治療方案直腸癌患者的OS(a)和 DSS(b)曲線比較

2.3 直腸癌患者的OS 和 DSS影響因素分析結果

單因素分析結果顯示:年齡、文化程度、經濟條件、腫瘤分化程度、新輔助方案及pTNM分期與直腸癌患者的OS和DSS相關(表4)。將單因素分析中有統計學意義的變量并結合專業認識和既往研究結論納入因素進行多因素Cox比例風險回歸模型分析,結果表明:年齡、經濟條件、腫瘤分化程度、新輔助方案和pTNM分期是OS和DSS的影響因素(表5)。

3 討論

新輔助治療能有效降低腫瘤分期、減少手術期間的腫瘤播種、提高手術切除率、提高保肛率、延長患者無病生存期、提升患者生活質量[6-8]。新輔助治療方案可能影響直腸癌患者生存預后。本研究發現:相較于新輔助放化療,僅進行新輔助化療患者的OS和DSS均更好,Mei等[9]也發現,新輔助化療較放化療患者獲得了相似的病理緩解率和降期率,而圍術期遠處轉移率更低,這一差異可能與放療的神經毒性和功能障礙有關[10]。有研究[11]表明,靶向治療能最大限度地減少不良副作用,改善直腸癌患者的生存預后。本研究發現:化療聯合靶向治療組3年OS略優于化療組,而5年OS和DSS較化療組略差,但差異并無統計學意義(P>0.05)。這是否能說明靶向治療在改善短期生存結局更具優勢而無法提升遠期預后還有待更多的隨機對照研究來證實。值得關注的是,雖然新輔助治療優勢明顯,但可能導致耽誤最佳手術時間[12];同時,新輔助放化療可能導致骨髓抑制和其他不良反應,同樣影響患者預后。根據2023年我國結直腸癌診療規范[1],Ⅰ期直腸癌患者推薦直接手術,但本研究中有212例Ⅰ期患者選擇了新輔助治療,具體原因有待進一步探究,可能與患者及家屬有強烈保肛意愿而直接手術保肛困難有關。

pTNM分期和分化程度是直腸癌患者生存率的獨立危險因素。國際美國癌癥聯合委員會(International American Joint Committee on Cancer,AJCC)TNM分期被認為是目前結直腸癌患者最強的預后參數,指導臨床醫生選擇有效的治療方式,評估患者預后[13]。越高的TNM分期預示著更差的預后。分化程度越低的腫瘤,其惡性增殖潛能越高,越容易發生轉移和擴散[14],從而影響患者預后。本研究也證實分化程度低是影響直腸癌患者生存的危險因素。然而,低分化患者5年累積OS率和累積DSS率均高于中分化和高分化患者,這可能與不同分化程度患者之間樣本量差距過大有關,今后需要平衡數據量進一步進行檢驗,以排除樣本量不均衡對結果的影響。

年齡對直腸癌患者預后的影響尚無統一定論,有研究認為年齡是腫瘤患者預后的獨立危險因素,年齡越大,死亡率越高[15]。Ahmed等[16]的一項6 083例大型隊列研究發現:年齡本身是老年直腸癌患者預后的主要危險因素,與年輕組相比,老年患者6個月死亡率更高;另一項納入29項研究的系統評價[17]發現:老年患者術后死亡率較高,總生存期較短,但術后結局和無病生存期并無差異。在筆者所在團隊的前期系列研究[18]中,中年直腸癌患者較老年患者的1、3及 5年OS更好;本研究也發現老齡是直腸癌患者OS和DSS的危險因素。也有研究[19]表明,年輕患者與老年患者的OS期和DSS期相當;另一項基于人群的研究[20]同樣發現,年輕患者與老年患者預后相似。一般認為,年輕患者有更高的黏液腺癌、印戒細胞癌等低分化癌的比率[21],而老年患者往往合并基礎疾病,與年輕患者相比,這些患者接受積極治療的可能性較小[15, 22-24],這些因素都可能導致預后的差異。值得一提的是,各研究對年齡段的劃分各有不同,臨界值的界定可能對結果造成影響。

肥胖是影響直腸癌發生發展的重要危險因素,但在其預后中的作用尚不明確[25-26]。有研究[25-28]表明,肥胖的癌癥患者相比其他患者預后更差,然而本研究中BMI并未能成為直腸癌患者預后的影響因素,與Moon等[29]的研究結果一致。這可能與“肥胖悖論” [30]有關。雖然肥胖可能與直腸癌的潛在發病機制有關,還可能增加圍手術期并發癥的風險,但與正常BMI相比,肥胖患者由于過量的脂肪組織提供了營養儲備,可以帶來生存優勢,尤其是在抗癌治療期間[30]。相反,體質量較輕的患者治療耐受性更差、術中出血量更大、更易發生晚期惡病質導致預后不良[31-32]。

本研究單因素分析結果顯示,不同文化程度直腸癌患者OS期和DSS期差異均有統計學意義,文化程度高,預后也好,這可能與文化程度較高的患者更容易獲取疾病相關信息,治療依從性也更好有關。然而,多因素分析結果顯示文化程度不是直腸癌患者OS和DSS的影響因素,這可能是由于Cox回歸分析時經濟條件等與文化程度存在多重共線性所致。文化程度在一定程度上與經濟條件呈正相關,文化程度高的患者往往經濟條件更好。

經濟條件是直腸癌患者預后的獨立影響因素,經濟條件較好的患者,OS率和DSS率均更高。一方面,直腸癌患者醫療支出巨大,經濟條件較好的患者在治療方案上有更大的選擇空間,治療時也更加積極和及時;另一方面,高昂的治療花費給直腸癌患者及其家庭帶來的經濟負擔和困擾,產生“經濟毒性” [33],影響患者預后[34-35]。

總之,基于DACCA數據庫的直腸癌患者預后影響因素研究中,患者的年齡、經濟條件、腫瘤分化程度和新輔助治療方案是OS和DSS的影響因素;新輔助治療方案將影響直腸癌患者的長期生存預后。

4 研究局限

本研究尚存在以下局限:① 本研究為回顧性研究,無法避免存在偏倚;② 基線資料比較中,差異有統計學意義,其可比性需要進一步驗證;③ 本研究僅比較了不同新輔助治療方案,而沒有考慮不同治療策略中可能存在的差異(例如:化療周期和強度、具體藥物選擇、放射技術、輻射分數和劑量、新輔助治療后進行手術的間隔時間等),這可能對研究結果造成一定影響。

重要聲明

利益沖突聲明:請補充本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:牟敏完成數據分析、文章撰寫和文章修改;劉瀚林完成數據描述;白玉瀛完成圖表繪制;汪曉東主要負責文章數據源提供;黃明君主要負責文章修改;蔣曉蓮主要負責文章指導。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會的審批,批文編號:2021年審(155)號。

基于真實世界場景建立的華西腸癌數據庫(database from colorectal cancer,DACCA)為直腸癌數據的結構化應用提供了基礎。如前報道,筆者團隊已經對于數據庫的構建方式和數據庫呈現的基本數據狀態完成了第1板塊(數據構建)和第2板塊(數據研究)的闡述。后續筆者團隊將逐步在第3板塊(數據庫解讀)和第4板塊(數據庫決策)逐步展示如何利用 DACCA 數據回答在直腸癌全生命周期流程中的諸多臨床問題。

新輔助治療又稱術前輔助治療,包括術前放療、化療,可以有效地降低腫瘤的局部復發率,提高手術切除率和保肛率,延長患者的無病生存期[1]。然而,不同新輔助治療方案對直腸癌患者預后的影響尚無統一結論。因此,本研究選取華西DACCA數據庫新輔助治療與預后相關數據,以進一步探討在不同腫瘤病理分期下新輔助治療方案對直腸癌預后的影響。

1 資料與方法

1.1 數據庫版本

本研究選取2022年11月24日更新版DACCA數據庫提供的數據。

1.2 數據參數的選擇及定義

本研究選擇的數據參數包括:患者年齡、性別、婚姻狀況、文化程度、經濟條件、新輔助治療方案、pTNM分期、腫瘤分化程度、生存時間和生存狀態。上述參數的定義和分類方式參見DACCA數據庫系列論文[2-4]。

根據本次研究需要,將部分數據進行重新劃分:① 根據我國的年齡分段方式[5]將連續變量“年齡”參數分為中青年組(年齡 <60歲)和老年組(年齡 ≥60歲)。② 將“BMI”劃分為偏瘦(BMI:<18.5 kg/m2)、正常(BMI:18.5~23.9 kg/m2)、超重(BMI:24.0~27.9 kg/m2)和肥胖(BMI:≥28 kg/m2)。③ 將“婚姻”劃分為未婚、已婚、離異/喪偶。④ 將“文化程度”分為小學及以下、初中-大專、本科及以上。⑤ 將“經濟條件”分為差、一般、好。總生存(overall survival,OS)期定義為從手術日至隨訪終止日期因任何原因死亡所持續的時間(單位為月);疾病特異性生存(disease specific survival, DSS)期定義為從手術日至隨訪終止日期因直腸癌死亡所持續的時間(單位為月)。

1.3 數據篩選方案

根據研究需要,本次研究以下列條件對數據庫數據進行篩選:① 刪除重復條目;② 以“首次住院號”為條件剔除空數據;③ 剔除“隨訪日期”或“生存狀態”為空的數據;④ 剔除“pTNM”或“新輔助治療方案”或“分化程度”或“文化程度”或“經濟條件”為空的數據;⑤ 剔除非原發性直腸癌數據;⑥ 剔除數據條目中可疑或無效的數據。

1.4 統計學方法

應用 SPSS 27.0 軟件進行統計分析。計數資料使用“條(%)”表示,組間比較使用四格表或R×C列聯表χ2檢驗;采用 Kaplan-Meier 法繪制生存曲線并計算生存率,采用 log-rank 檢驗分析生存情況的差異,使用Z檢驗比較生存情況差異的顯著性;采用多因素 Cox 比例風險回歸模型進行預后影響因素分析并計算風險比(risk ratio,RR)及其對應的 95%置信區間(confidence interval,CI)。所有檢驗均為雙側,檢驗水準α=0.05。

2 結果

截止2022年11月24日,共篩選出符合條件的數據1 716條。具體篩選流程及結果見圖1。

圖1

數據篩選流程及結果

圖1

數據篩選流程及結果

2.1 不同新輔助治療方案直腸癌患者的基線資料比較

納入1 716條直腸癌患者數據中:化療組954條(55.6%),化療聯合放療組332條(19.3%),化療聯合靶向治療組430條(25.1%)。3組不同新輔助治療方案患者的年齡、婚姻、文化程度、經濟條件、分化程度及pTNM分期差異有統計學意義(P<0.05)。具體見表1。

2.2 不同新輔助治療方案直腸癌患者的OS和DSS比較結果

3組不同新輔助治療方案直腸癌患者5年OS和DSS的Kaplan-Merier生存曲線見圖2a和2b,差異有統計學意義(χ2=142.142,P<0.001;χ2=129.528,P<0.001)。3組間的3年和5年OS率和DSS率差異均有統計學意義(P<0.001),見表2。進一步行不同新輔助治療方案組兩兩比較發現:化療聯合靶向治療組的3年OS略優于化療組,而5年的OS和DSS較化療組略差化療組,但差異均無統計學意義(P>0.05);化療組和化療聯合靶向治療組的3年和5年OS和DSS均優于化療聯合放療組,其差異均有統計學意義(P<0.001),具體見表3。

圖2

不同新輔助治療方案直腸癌患者的OS(a)和 DSS(b)曲線比較

圖2

不同新輔助治療方案直腸癌患者的OS(a)和 DSS(b)曲線比較

2.3 直腸癌患者的OS 和 DSS影響因素分析結果

單因素分析結果顯示:年齡、文化程度、經濟條件、腫瘤分化程度、新輔助方案及pTNM分期與直腸癌患者的OS和DSS相關(表4)。將單因素分析中有統計學意義的變量并結合專業認識和既往研究結論納入因素進行多因素Cox比例風險回歸模型分析,結果表明:年齡、經濟條件、腫瘤分化程度、新輔助方案和pTNM分期是OS和DSS的影響因素(表5)。

3 討論

新輔助治療能有效降低腫瘤分期、減少手術期間的腫瘤播種、提高手術切除率、提高保肛率、延長患者無病生存期、提升患者生活質量[6-8]。新輔助治療方案可能影響直腸癌患者生存預后。本研究發現:相較于新輔助放化療,僅進行新輔助化療患者的OS和DSS均更好,Mei等[9]也發現,新輔助化療較放化療患者獲得了相似的病理緩解率和降期率,而圍術期遠處轉移率更低,這一差異可能與放療的神經毒性和功能障礙有關[10]。有研究[11]表明,靶向治療能最大限度地減少不良副作用,改善直腸癌患者的生存預后。本研究發現:化療聯合靶向治療組3年OS略優于化療組,而5年OS和DSS較化療組略差,但差異并無統計學意義(P>0.05)。這是否能說明靶向治療在改善短期生存結局更具優勢而無法提升遠期預后還有待更多的隨機對照研究來證實。值得關注的是,雖然新輔助治療優勢明顯,但可能導致耽誤最佳手術時間[12];同時,新輔助放化療可能導致骨髓抑制和其他不良反應,同樣影響患者預后。根據2023年我國結直腸癌診療規范[1],Ⅰ期直腸癌患者推薦直接手術,但本研究中有212例Ⅰ期患者選擇了新輔助治療,具體原因有待進一步探究,可能與患者及家屬有強烈保肛意愿而直接手術保肛困難有關。

pTNM分期和分化程度是直腸癌患者生存率的獨立危險因素。國際美國癌癥聯合委員會(International American Joint Committee on Cancer,AJCC)TNM分期被認為是目前結直腸癌患者最強的預后參數,指導臨床醫生選擇有效的治療方式,評估患者預后[13]。越高的TNM分期預示著更差的預后。分化程度越低的腫瘤,其惡性增殖潛能越高,越容易發生轉移和擴散[14],從而影響患者預后。本研究也證實分化程度低是影響直腸癌患者生存的危險因素。然而,低分化患者5年累積OS率和累積DSS率均高于中分化和高分化患者,這可能與不同分化程度患者之間樣本量差距過大有關,今后需要平衡數據量進一步進行檢驗,以排除樣本量不均衡對結果的影響。

年齡對直腸癌患者預后的影響尚無統一定論,有研究認為年齡是腫瘤患者預后的獨立危險因素,年齡越大,死亡率越高[15]。Ahmed等[16]的一項6 083例大型隊列研究發現:年齡本身是老年直腸癌患者預后的主要危險因素,與年輕組相比,老年患者6個月死亡率更高;另一項納入29項研究的系統評價[17]發現:老年患者術后死亡率較高,總生存期較短,但術后結局和無病生存期并無差異。在筆者所在團隊的前期系列研究[18]中,中年直腸癌患者較老年患者的1、3及 5年OS更好;本研究也發現老齡是直腸癌患者OS和DSS的危險因素。也有研究[19]表明,年輕患者與老年患者的OS期和DSS期相當;另一項基于人群的研究[20]同樣發現,年輕患者與老年患者預后相似。一般認為,年輕患者有更高的黏液腺癌、印戒細胞癌等低分化癌的比率[21],而老年患者往往合并基礎疾病,與年輕患者相比,這些患者接受積極治療的可能性較小[15, 22-24],這些因素都可能導致預后的差異。值得一提的是,各研究對年齡段的劃分各有不同,臨界值的界定可能對結果造成影響。

肥胖是影響直腸癌發生發展的重要危險因素,但在其預后中的作用尚不明確[25-26]。有研究[25-28]表明,肥胖的癌癥患者相比其他患者預后更差,然而本研究中BMI并未能成為直腸癌患者預后的影響因素,與Moon等[29]的研究結果一致。這可能與“肥胖悖論” [30]有關。雖然肥胖可能與直腸癌的潛在發病機制有關,還可能增加圍手術期并發癥的風險,但與正常BMI相比,肥胖患者由于過量的脂肪組織提供了營養儲備,可以帶來生存優勢,尤其是在抗癌治療期間[30]。相反,體質量較輕的患者治療耐受性更差、術中出血量更大、更易發生晚期惡病質導致預后不良[31-32]。

本研究單因素分析結果顯示,不同文化程度直腸癌患者OS期和DSS期差異均有統計學意義,文化程度高,預后也好,這可能與文化程度較高的患者更容易獲取疾病相關信息,治療依從性也更好有關。然而,多因素分析結果顯示文化程度不是直腸癌患者OS和DSS的影響因素,這可能是由于Cox回歸分析時經濟條件等與文化程度存在多重共線性所致。文化程度在一定程度上與經濟條件呈正相關,文化程度高的患者往往經濟條件更好。

經濟條件是直腸癌患者預后的獨立影響因素,經濟條件較好的患者,OS率和DSS率均更高。一方面,直腸癌患者醫療支出巨大,經濟條件較好的患者在治療方案上有更大的選擇空間,治療時也更加積極和及時;另一方面,高昂的治療花費給直腸癌患者及其家庭帶來的經濟負擔和困擾,產生“經濟毒性” [33],影響患者預后[34-35]。

總之,基于DACCA數據庫的直腸癌患者預后影響因素研究中,患者的年齡、經濟條件、腫瘤分化程度和新輔助治療方案是OS和DSS的影響因素;新輔助治療方案將影響直腸癌患者的長期生存預后。

4 研究局限

本研究尚存在以下局限:① 本研究為回顧性研究,無法避免存在偏倚;② 基線資料比較中,差異有統計學意義,其可比性需要進一步驗證;③ 本研究僅比較了不同新輔助治療方案,而沒有考慮不同治療策略中可能存在的差異(例如:化療周期和強度、具體藥物選擇、放射技術、輻射分數和劑量、新輔助治療后進行手術的間隔時間等),這可能對研究結果造成一定影響。

重要聲明

利益沖突聲明:請補充本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:牟敏完成數據分析、文章撰寫和文章修改;劉瀚林完成數據描述;白玉瀛完成圖表繪制;汪曉東主要負責文章數據源提供;黃明君主要負責文章修改;蔣曉蓮主要負責文章指導。

倫理聲明:本研究通過了四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會的審批,批文編號:2021年審(155)號。