引用本文: 呂少海, 范學賀, 劉新. 經括約肌間入路的聯合虛實結合掛線法治療后位高位復雜性肛瘺的療效及復發因素分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(9): 1105-1111. doi: 10.7507/1007-9424.202401102 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

高位復雜性肛瘺是一種位置較高、具有多個瘺管、內口和外口的肛腸疾病,術后易出現肛門失禁等嚴重后遺癥[1]。傳統切開掛線術治愈率高,但損傷肛門功能,而保留括約肌手術則能夠對肛門功能進行有效保護[2-4]。高位掛線實掛法與虛掛法在療效上存在差異[5-6]。因此,為在保持肛門完整性的前提下獲得最佳療效,對于高位復雜性肛瘺的治療仍然需要深入研究和探索,以提高治愈率、減少并發癥、保護肛門功能[7]。基于此,本研究觀察了括約肌間入路聯合虛實結合掛線法治療后位高位復雜性肛瘺的療效,并分析了高位復雜性肛瘺術后復發的影響因素,以期為臨床治療提供一定的參考依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性納入2020年4月至2023年6月于筆者所在醫院就診的167例后位高位復雜性肛瘺患者,根據治療方法不同,將患者分為2組,即采用經括約肌間入路的聯合虛實結合掛線法治療組(簡稱觀察組,n=88)和切割掛線引流術治療組(簡稱對照組,n=79); 同時根據隨訪期間復發情況將患者分為復發組(n=50)和未復發組(n=117)。其中男84例,女83例;年齡15~70歲、(37.36±4.58)歲。

1.2 納入和排除標準

納入標準:① 所有患者均符合《肛瘺診治中國專家共識》 (2020版) [8]的診斷標準;② 符合美國結直腸外科醫師學會(The American Society of Colon and Rectal Surgeons,ASCRS)2022版肛周膿腫、肛瘺和直腸陰道瘺臨床診療指南[9]中復雜性肛瘺的診斷標準;③ 內口和瘺道位置及走行明確;④ 資料完整者。 排除標準:① 特異性肛瘺;② 患有精神疾病;③ 低位肛瘺;④ 伴有血液系統疾病、炎性腸病。

1.3 治療方法

1.3.1 觀察組

采用經括約肌間入路的聯合虛實結合掛線法。在骶管麻醉成功后,患者采取截石位。然后行腔內超聲或核磁共振成像檢查以明確瘺道的走行和內口的位置,通過探針自外口探入,沿內口向外做長為3~4 cm的切口,沿內口向下延長至肛緣外;同時需切開感染部分。然后沿瘺管走行向上切開0.5~1.0 cm,用中彎鉗沿瘺管走行向上探查,一直探查到瘺管頂端。利用鉗尖穿透腸壁內口,隨后將3根7號絲線送入腸腔,適當用力打結固定,術畢。術后24 h內,控制患者的排便,并每日清潔換藥。1周左右,當結扎線松動時,采用絲線“虛掛”引流的方法,待瘺道肉芽組織填充后再拆線。術后常規應用抗生素5~7 d。

1.3.2 對照組

采用切割掛線引流術。行腔內超聲或核磁共振成像檢查明確瘺道,低位切開并掛線,保留0.5 cm空隙避免術后損傷。術后采用絲線“虛掛”引流、并給予抗生素治療(同觀察組)。

1.4 資料收集及觀察指標

1.4.1 一般資料收集

包括患者的年齡、性別、體質量指數(body mass index,BMI)、吸煙史、飲酒史、高血壓及糖尿病病史、居住地、婚姻狀態、工作情況、出院后定期至醫院換藥情況、肛瘺手術史、內口是否明確及治療方式。

1.4.2 觀察指標

包括舒張壓(diastolic blood pressure,DBP)、收縮壓(systolic blood pressure,SBP)、心率、手術時間、創面愈合時間、住院時間,術前及術后3個月采用UDS94-ARM型肛腸動力分析儀(加拿大萊博瑞公司)測定肛管直腸壓力(包括肛門括約肌靜息壓、最大縮榨壓)及肛瘺相關參數包括內口高度。

1.5 隨訪

納入本研究的患者術后均獲3個月的隨訪,通過門診復查方式詢問傷口情況,以肛瘺復發為終點事件。復發時間從手術當天開始計算。術后復發判斷標準[10]:隨訪期間,若出現切口未愈、新發外口、原手術部位異常癥狀等任一情況,結合檢查證實復發;需再入院治療情況包括再手術及需有效控制感染。肛門功能評價標準[11]:是評估肛門括約肌控制能力的依據,能控制大便、腸液和腸氣則肛門功能正常;若出現部分或完全失禁為肛門功能受損。

1.6 統計學方法

利用SPSS 23.0統計軟件進行數據統計分析。計量資料經Kolmogorov-Smirnov檢驗符合正態分布,以均數±標準差( ±s)表示, 2組間比較采用成組t檢驗;重復測量數據采用重復測量資料的方差分析;計數資料用例(%)表示,組間比較采用成組χ2檢驗;采用單因素和多因素logistic回歸分析術后肛瘺復發的危險因素;采用Kaplan-Meier生存曲線比較2種治療方式術后累積未復發率。檢驗水準α=0.05。

±s)表示, 2組間比較采用成組t檢驗;重復測量數據采用重復測量資料的方差分析;計數資料用例(%)表示,組間比較采用成組χ2檢驗;采用單因素和多因素logistic回歸分析術后肛瘺復發的危險因素;采用Kaplan-Meier生存曲線比較2種治療方式術后累積未復發率。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的臨床基線資料比較

結果見表1。由表1可見,2組患者的臨床基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2.2 2組患者手術及術后恢復情況比較結果

結果見表2。由表2可見,觀察組患者的手術時間長于對照組,創面愈合時間及住院時間短于對照組,其差異均有統計學意義(P<0.05)。

±s)

±s)

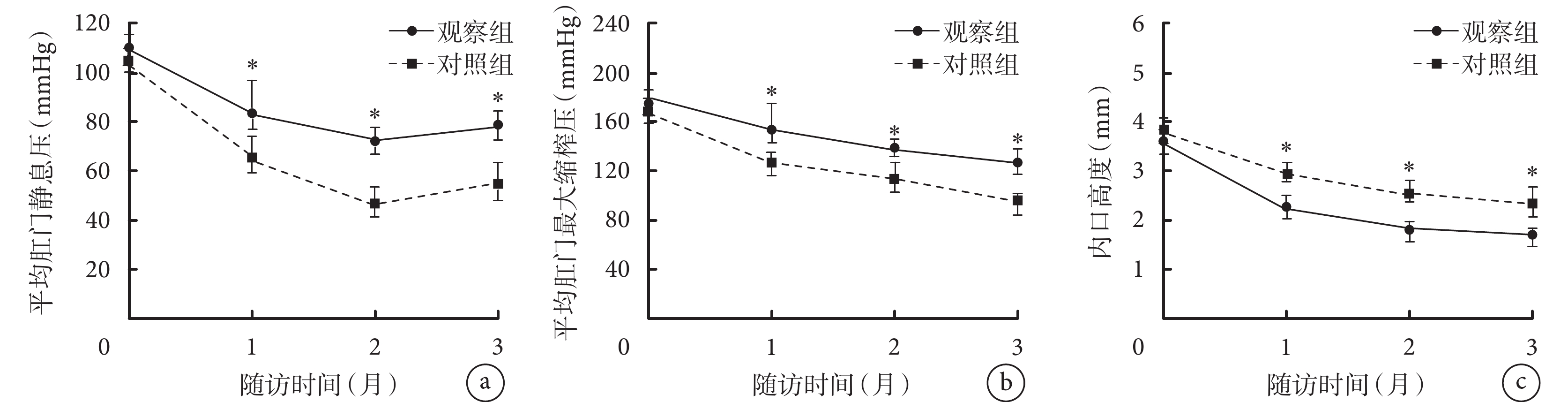

2.3 2組患者肛瘺相關指標變化情況比較結果

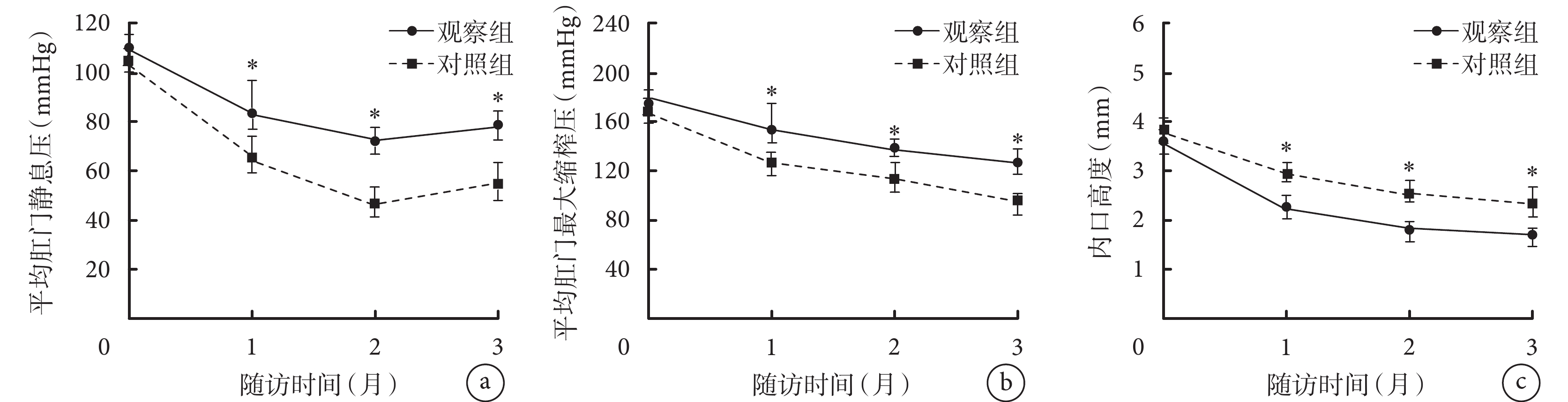

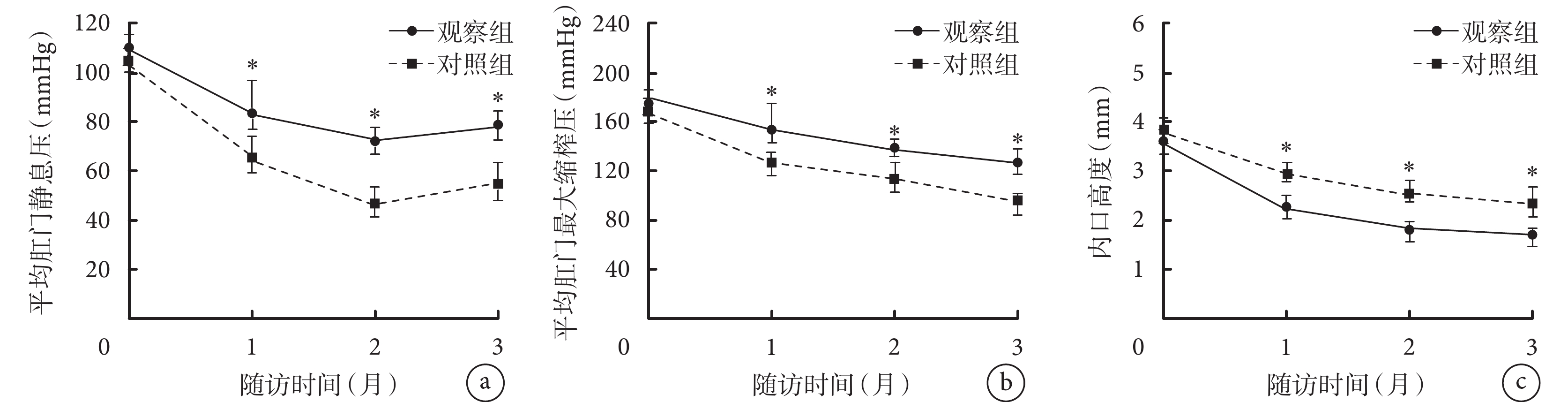

結果見圖1、表3和表4。由圖1、表3和表4可見:術后各時間點的肛門靜息壓、肛門最大縮榨壓和內口高度觀察組與對照組比較差異均具有統計學意義(P<0.05)。

圖1

示2組患者術后不同時間肛門靜息壓(a)、肛門最大縮榨壓(b)和內口高度(c)檢測結果,*表示該時點2組比較,P<0.05

圖1

示2組患者術后不同時間肛門靜息壓(a)、肛門最大縮榨壓(b)和內口高度(c)檢測結果,*表示該時點2組比較,P<0.05

2.4 復發組與未復發組患者臨床資料比較結果

納入本研究的167例患者術后隨訪3個月,出現肛瘺復發50例(29.9%),未復發117例(70.1%)。2組患者在年齡、BMI、性別、出院后定期到醫院換藥、肛瘺手術史、內口明確及治療方式方面比較差異具有統計學意義(P<0.05),2組患者其余臨床資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表5。

2.5 術后肛瘺復發的影響因素分析結果

以是否復發為響應變量(賦值:是=1,否=0),以上述復發組和未復發組患者的14項臨床資料指標為自變量進行單因素logistic回歸分析,結果顯示,BMI、性別、出院后是否定期至醫院換藥、內口是否明確和治療方式均與術后肛瘺復發相關(P<0.05)。進一步行多因素logistic回歸分析,結果顯示,出院后未定期至醫院換藥、有肛瘺手術史、內口不明確和行切割掛線引流術是術后肛瘺復發的危險因素(P<0.05),具體見表6。共線性診斷分析結果顯示方差膨脹因子(variance inflation factor,VIF)均 <10,提示變量之間不存在共線性且相互獨立(表7)。

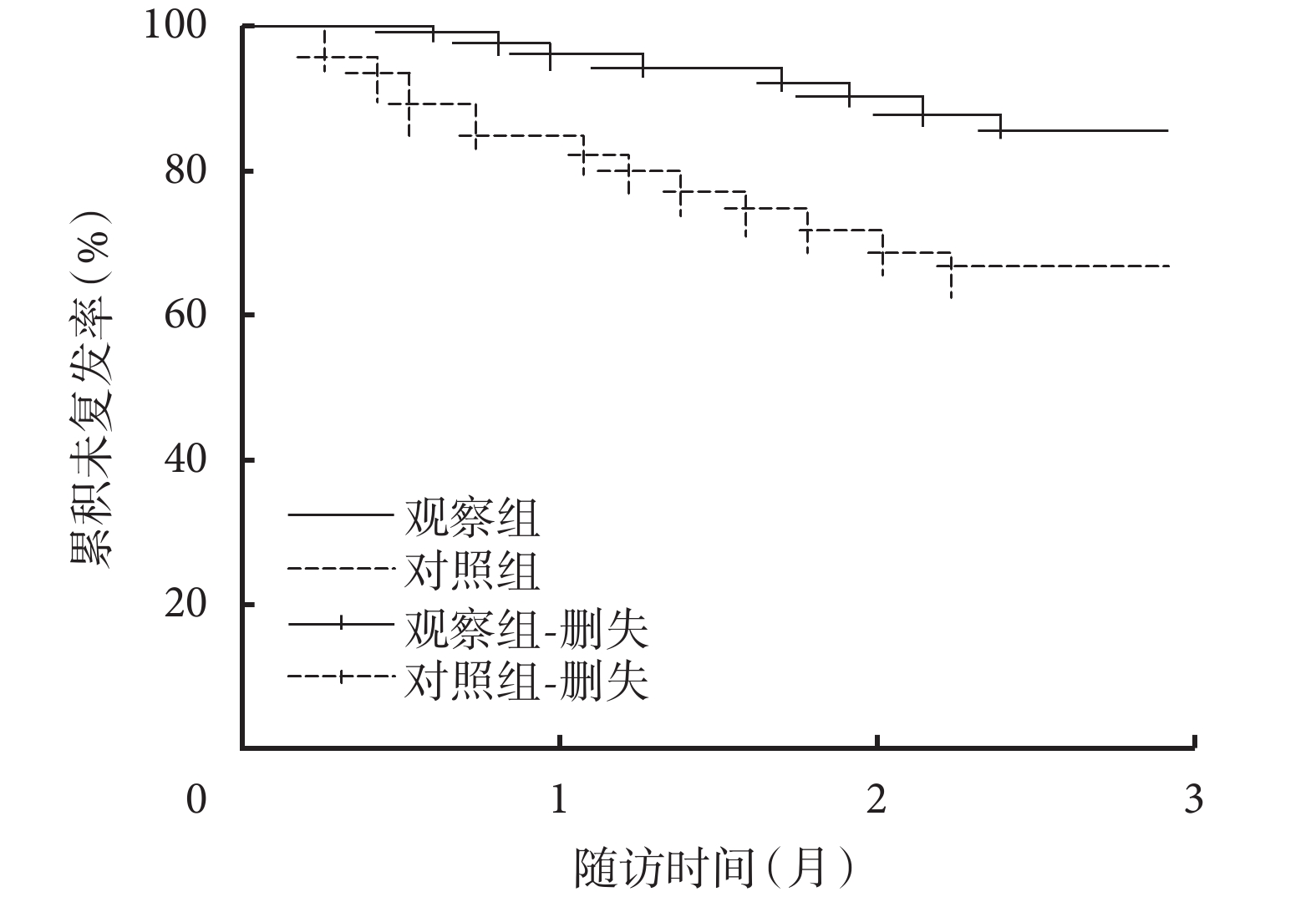

2.6 2組患者術后累積未復發率比較結果

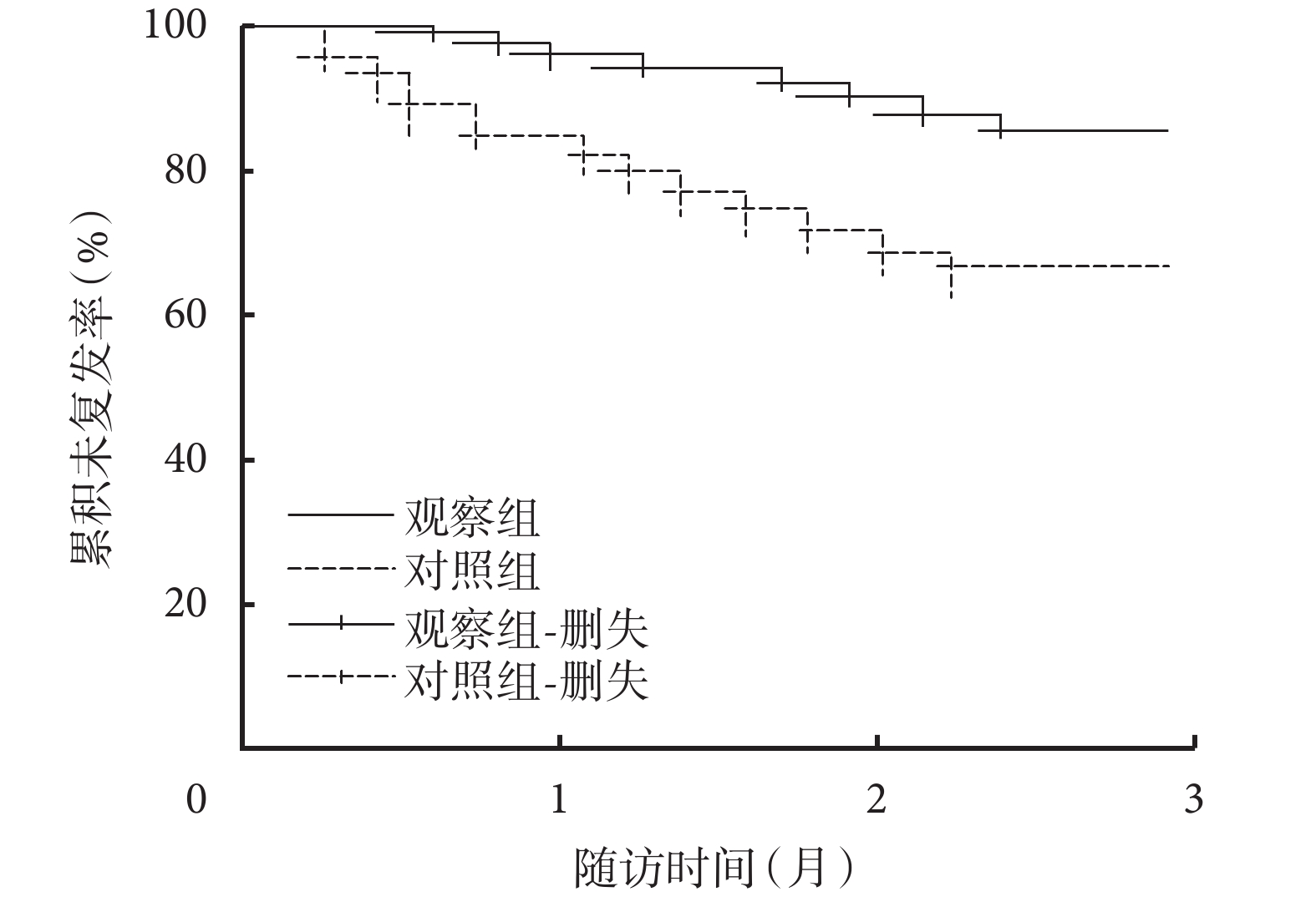

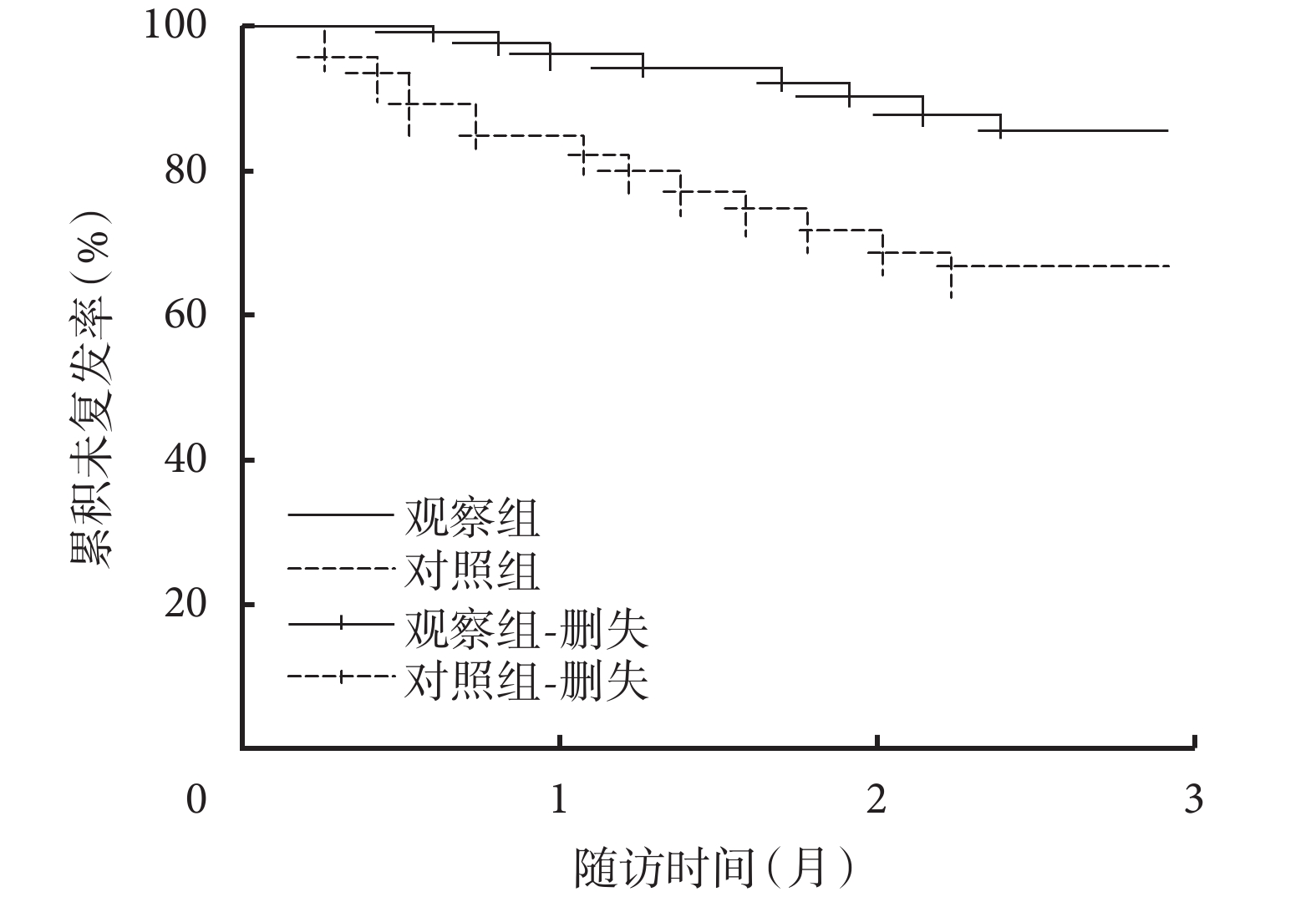

觀察組和對照組患者術后累積未復發率分別為84.58%和67.73%,其差異有統計學意義(P<0.05),見圖2。

圖2

示2組患者術后累積未復發率生存曲線

圖2

示2組患者術后累積未復發率生存曲線

3 討論

高位肛瘺可導致感染、腫痛、瘢痕和肛門狹窄[12]。 肛腺感染引發膿腫,破潰后形成肛瘺。掛線療法在臨床中十分常見,但使用過程中需長時間緊線,保護括約肌[7, 13-14]。本研究結果顯示,采用經括約肌間入路聯合虛實結合掛線法治療后位高位復雜性肛瘺的創面愈合時間和住院時間明顯短于傳統的切割掛線引流術。 經括約肌間入路結合實掛線旨在最大程度地保護肛門括約肌。經括約肌間入路的選擇是基于其對瘺道和感染間隙的精確處理[15-16]。與傳統的橡皮筋掛線相比,絲線掛線在切割力度和速度上具有顯著優勢,能更快完成切割,并避免術后分次緊線。 此外,絲線對肛門直腸環的刺激小,可減輕患者痛苦,降低肛門失禁的風險。絲線掛線療法不僅能有效清除瘺管感染灶,還可確保內括約肌的完整性和功能性。通過保持內括約肌肌束的環形完整性,減少對外括約肌的損傷,可維護肛門正常功能[17]。虛實結合掛線的實施進一步強化了治療效果,避免對外括約肌的損傷。在本研究中,術后肛管直腸壓力檢測和內口高度的評估顯示,該方法在療效上取得滿意結果,明顯優于對照組。這表明該方法在保護肛門括約肌、減少并發癥和提高生活質量方面具有有效性。

復雜性肛瘺的發生系多種因素影響所致。本研究結果顯示,出院后未定期至醫院換藥、有肛瘺手術史、內口不明確和切割掛線引流術是后位高位復雜性肛瘺患者術后復發的危險因素。肛瘺手術史會影響高位復雜性肛瘺患者的手術預后。在研究[18]顯示,有肛瘺手術史的患者術后復發的風險更高。這可能與既往手術導致的瘢痕組織和炎癥有關,也可能與內口問題有關。內口問題如內口不明確、遺漏內口、處理不當等可能導致病灶清除不徹底,增加復發風險[19-20]。因此,在治療肛瘺時,尤其是對于高位復雜性肛瘺患者,應重視對內口的尋找和處理。 醫生在治療有肛瘺手術史的患者時應更加謹慎,以降低術后復發的風險。同時,深入研究和技術改進將有助于提高肛瘺治療的成功率,為患者帶來更好的治療體驗[21-22]。本研究結果顯示,切割掛線引流術是術后復發的危險因素,且經括約肌間入路聯合虛實結合掛線法術后累積未復發率明顯高于傳統的切割掛線引流術。 提示經括約肌間入路聯合虛實結合掛線法對高位復雜性肛瘺的治療效果更好。肛瘺患者出院后未定期換藥,易出現假愈等問題,增加復發風險[23-25]。應加強對患者宣教,告知定期至醫院換藥的重要性,并指導家屬正確換藥。這些措施有助于降低復發風險,提高治療成功率。

本研究尚存在一定的局限性,由于本研究為單中心研究且納入的樣本量相對較小,另外本研究對于不同肛瘺類型的治療方式和效果未深入探討,可能導致研究結果出現一定偏差。因此后續研究將擴大樣本數進行多中心研究,且未來的研究將進一步探討不同類型肛瘺的最佳治療策略,以提高治療效果并降低復發率。

綜上,經括約肌間入路的聯合虛實結合掛線法治療后位高位復雜性肛瘺在肛門功能保護和促進創面愈合方面具有較好的效果,可在臨床上推廣應用;出院后未定期至醫院換藥、有肛瘺手術史、內口不明確以及切割掛線引流術是后位高位復雜性肛瘺患者術后復發的影響因素,應引起重視。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:呂少海完成論文撰寫與修改;范學賀完成數據的收集,劉新完成術前檢查、手術、術后檢查。

倫理聲明:本研究通過了北京馬應龍長青肛腸醫院倫理委員會的審批,批文編號:201910。

高位復雜性肛瘺是一種位置較高、具有多個瘺管、內口和外口的肛腸疾病,術后易出現肛門失禁等嚴重后遺癥[1]。傳統切開掛線術治愈率高,但損傷肛門功能,而保留括約肌手術則能夠對肛門功能進行有效保護[2-4]。高位掛線實掛法與虛掛法在療效上存在差異[5-6]。因此,為在保持肛門完整性的前提下獲得最佳療效,對于高位復雜性肛瘺的治療仍然需要深入研究和探索,以提高治愈率、減少并發癥、保護肛門功能[7]。基于此,本研究觀察了括約肌間入路聯合虛實結合掛線法治療后位高位復雜性肛瘺的療效,并分析了高位復雜性肛瘺術后復發的影響因素,以期為臨床治療提供一定的參考依據。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性納入2020年4月至2023年6月于筆者所在醫院就診的167例后位高位復雜性肛瘺患者,根據治療方法不同,將患者分為2組,即采用經括約肌間入路的聯合虛實結合掛線法治療組(簡稱觀察組,n=88)和切割掛線引流術治療組(簡稱對照組,n=79); 同時根據隨訪期間復發情況將患者分為復發組(n=50)和未復發組(n=117)。其中男84例,女83例;年齡15~70歲、(37.36±4.58)歲。

1.2 納入和排除標準

納入標準:① 所有患者均符合《肛瘺診治中國專家共識》 (2020版) [8]的診斷標準;② 符合美國結直腸外科醫師學會(The American Society of Colon and Rectal Surgeons,ASCRS)2022版肛周膿腫、肛瘺和直腸陰道瘺臨床診療指南[9]中復雜性肛瘺的診斷標準;③ 內口和瘺道位置及走行明確;④ 資料完整者。 排除標準:① 特異性肛瘺;② 患有精神疾病;③ 低位肛瘺;④ 伴有血液系統疾病、炎性腸病。

1.3 治療方法

1.3.1 觀察組

采用經括約肌間入路的聯合虛實結合掛線法。在骶管麻醉成功后,患者采取截石位。然后行腔內超聲或核磁共振成像檢查以明確瘺道的走行和內口的位置,通過探針自外口探入,沿內口向外做長為3~4 cm的切口,沿內口向下延長至肛緣外;同時需切開感染部分。然后沿瘺管走行向上切開0.5~1.0 cm,用中彎鉗沿瘺管走行向上探查,一直探查到瘺管頂端。利用鉗尖穿透腸壁內口,隨后將3根7號絲線送入腸腔,適當用力打結固定,術畢。術后24 h內,控制患者的排便,并每日清潔換藥。1周左右,當結扎線松動時,采用絲線“虛掛”引流的方法,待瘺道肉芽組織填充后再拆線。術后常規應用抗生素5~7 d。

1.3.2 對照組

采用切割掛線引流術。行腔內超聲或核磁共振成像檢查明確瘺道,低位切開并掛線,保留0.5 cm空隙避免術后損傷。術后采用絲線“虛掛”引流、并給予抗生素治療(同觀察組)。

1.4 資料收集及觀察指標

1.4.1 一般資料收集

包括患者的年齡、性別、體質量指數(body mass index,BMI)、吸煙史、飲酒史、高血壓及糖尿病病史、居住地、婚姻狀態、工作情況、出院后定期至醫院換藥情況、肛瘺手術史、內口是否明確及治療方式。

1.4.2 觀察指標

包括舒張壓(diastolic blood pressure,DBP)、收縮壓(systolic blood pressure,SBP)、心率、手術時間、創面愈合時間、住院時間,術前及術后3個月采用UDS94-ARM型肛腸動力分析儀(加拿大萊博瑞公司)測定肛管直腸壓力(包括肛門括約肌靜息壓、最大縮榨壓)及肛瘺相關參數包括內口高度。

1.5 隨訪

納入本研究的患者術后均獲3個月的隨訪,通過門診復查方式詢問傷口情況,以肛瘺復發為終點事件。復發時間從手術當天開始計算。術后復發判斷標準[10]:隨訪期間,若出現切口未愈、新發外口、原手術部位異常癥狀等任一情況,結合檢查證實復發;需再入院治療情況包括再手術及需有效控制感染。肛門功能評價標準[11]:是評估肛門括約肌控制能力的依據,能控制大便、腸液和腸氣則肛門功能正常;若出現部分或完全失禁為肛門功能受損。

1.6 統計學方法

利用SPSS 23.0統計軟件進行數據統計分析。計量資料經Kolmogorov-Smirnov檢驗符合正態分布,以均數±標準差( ±s)表示, 2組間比較采用成組t檢驗;重復測量數據采用重復測量資料的方差分析;計數資料用例(%)表示,組間比較采用成組χ2檢驗;采用單因素和多因素logistic回歸分析術后肛瘺復發的危險因素;采用Kaplan-Meier生存曲線比較2種治療方式術后累積未復發率。檢驗水準α=0.05。

±s)表示, 2組間比較采用成組t檢驗;重復測量數據采用重復測量資料的方差分析;計數資料用例(%)表示,組間比較采用成組χ2檢驗;采用單因素和多因素logistic回歸分析術后肛瘺復發的危險因素;采用Kaplan-Meier生存曲線比較2種治療方式術后累積未復發率。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 2組患者的臨床基線資料比較

結果見表1。由表1可見,2組患者的臨床基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

2.2 2組患者手術及術后恢復情況比較結果

結果見表2。由表2可見,觀察組患者的手術時間長于對照組,創面愈合時間及住院時間短于對照組,其差異均有統計學意義(P<0.05)。

±s)

±s)

2.3 2組患者肛瘺相關指標變化情況比較結果

結果見圖1、表3和表4。由圖1、表3和表4可見:術后各時間點的肛門靜息壓、肛門最大縮榨壓和內口高度觀察組與對照組比較差異均具有統計學意義(P<0.05)。

圖1

示2組患者術后不同時間肛門靜息壓(a)、肛門最大縮榨壓(b)和內口高度(c)檢測結果,*表示該時點2組比較,P<0.05

圖1

示2組患者術后不同時間肛門靜息壓(a)、肛門最大縮榨壓(b)和內口高度(c)檢測結果,*表示該時點2組比較,P<0.05

2.4 復發組與未復發組患者臨床資料比較結果

納入本研究的167例患者術后隨訪3個月,出現肛瘺復發50例(29.9%),未復發117例(70.1%)。2組患者在年齡、BMI、性別、出院后定期到醫院換藥、肛瘺手術史、內口明確及治療方式方面比較差異具有統計學意義(P<0.05),2組患者其余臨床資料比較差異均無統計學意義(P>0.05),見表5。

2.5 術后肛瘺復發的影響因素分析結果

以是否復發為響應變量(賦值:是=1,否=0),以上述復發組和未復發組患者的14項臨床資料指標為自變量進行單因素logistic回歸分析,結果顯示,BMI、性別、出院后是否定期至醫院換藥、內口是否明確和治療方式均與術后肛瘺復發相關(P<0.05)。進一步行多因素logistic回歸分析,結果顯示,出院后未定期至醫院換藥、有肛瘺手術史、內口不明確和行切割掛線引流術是術后肛瘺復發的危險因素(P<0.05),具體見表6。共線性診斷分析結果顯示方差膨脹因子(variance inflation factor,VIF)均 <10,提示變量之間不存在共線性且相互獨立(表7)。

2.6 2組患者術后累積未復發率比較結果

觀察組和對照組患者術后累積未復發率分別為84.58%和67.73%,其差異有統計學意義(P<0.05),見圖2。

圖2

示2組患者術后累積未復發率生存曲線

圖2

示2組患者術后累積未復發率生存曲線

3 討論

高位肛瘺可導致感染、腫痛、瘢痕和肛門狹窄[12]。 肛腺感染引發膿腫,破潰后形成肛瘺。掛線療法在臨床中十分常見,但使用過程中需長時間緊線,保護括約肌[7, 13-14]。本研究結果顯示,采用經括約肌間入路聯合虛實結合掛線法治療后位高位復雜性肛瘺的創面愈合時間和住院時間明顯短于傳統的切割掛線引流術。 經括約肌間入路結合實掛線旨在最大程度地保護肛門括約肌。經括約肌間入路的選擇是基于其對瘺道和感染間隙的精確處理[15-16]。與傳統的橡皮筋掛線相比,絲線掛線在切割力度和速度上具有顯著優勢,能更快完成切割,并避免術后分次緊線。 此外,絲線對肛門直腸環的刺激小,可減輕患者痛苦,降低肛門失禁的風險。絲線掛線療法不僅能有效清除瘺管感染灶,還可確保內括約肌的完整性和功能性。通過保持內括約肌肌束的環形完整性,減少對外括約肌的損傷,可維護肛門正常功能[17]。虛實結合掛線的實施進一步強化了治療效果,避免對外括約肌的損傷。在本研究中,術后肛管直腸壓力檢測和內口高度的評估顯示,該方法在療效上取得滿意結果,明顯優于對照組。這表明該方法在保護肛門括約肌、減少并發癥和提高生活質量方面具有有效性。

復雜性肛瘺的發生系多種因素影響所致。本研究結果顯示,出院后未定期至醫院換藥、有肛瘺手術史、內口不明確和切割掛線引流術是后位高位復雜性肛瘺患者術后復發的危險因素。肛瘺手術史會影響高位復雜性肛瘺患者的手術預后。在研究[18]顯示,有肛瘺手術史的患者術后復發的風險更高。這可能與既往手術導致的瘢痕組織和炎癥有關,也可能與內口問題有關。內口問題如內口不明確、遺漏內口、處理不當等可能導致病灶清除不徹底,增加復發風險[19-20]。因此,在治療肛瘺時,尤其是對于高位復雜性肛瘺患者,應重視對內口的尋找和處理。 醫生在治療有肛瘺手術史的患者時應更加謹慎,以降低術后復發的風險。同時,深入研究和技術改進將有助于提高肛瘺治療的成功率,為患者帶來更好的治療體驗[21-22]。本研究結果顯示,切割掛線引流術是術后復發的危險因素,且經括約肌間入路聯合虛實結合掛線法術后累積未復發率明顯高于傳統的切割掛線引流術。 提示經括約肌間入路聯合虛實結合掛線法對高位復雜性肛瘺的治療效果更好。肛瘺患者出院后未定期換藥,易出現假愈等問題,增加復發風險[23-25]。應加強對患者宣教,告知定期至醫院換藥的重要性,并指導家屬正確換藥。這些措施有助于降低復發風險,提高治療成功率。

本研究尚存在一定的局限性,由于本研究為單中心研究且納入的樣本量相對較小,另外本研究對于不同肛瘺類型的治療方式和效果未深入探討,可能導致研究結果出現一定偏差。因此后續研究將擴大樣本數進行多中心研究,且未來的研究將進一步探討不同類型肛瘺的最佳治療策略,以提高治療效果并降低復發率。

綜上,經括約肌間入路的聯合虛實結合掛線法治療后位高位復雜性肛瘺在肛門功能保護和促進創面愈合方面具有較好的效果,可在臨床上推廣應用;出院后未定期至醫院換藥、有肛瘺手術史、內口不明確以及切割掛線引流術是后位高位復雜性肛瘺患者術后復發的影響因素,應引起重視。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:呂少海完成論文撰寫與修改;范學賀完成數據的收集,劉新完成術前檢查、手術、術后檢查。

倫理聲明:本研究通過了北京馬應龍長青肛腸醫院倫理委員會的審批,批文編號:201910。