引用本文: 陳鑫明, 趙平武, 何運勝, 黃坤, 黃朝林, 劉洋, 廖烽丸. 奶酪或茶攝入與胃食管反流病的因果關聯:兩樣本孟德爾隨機化研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(9): 1099-1104. doi: 10.7507/1007-9424.202404018 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)是一種因胃內容物倒流至食道引起癥狀和(或)并發癥的疾病,主要表現為胃灼熱、反酸,嚴重者還包括吞咽困難、消化道出血、慢性咳嗽等[1]。 GERD是一種常見的消化道疾病,成人患病率為13.3% [95%CI為(12.0%,14.6%)][2],且有持續上升趨勢,造成了沉重的疾病和經濟負擔[3]。飲食與生活方式因素被認為可影響GERD的發生[4]。奶酪是一種常見的乳制品,含有大量脂肪[5],茶則是常見的飲品,二者都是人們日常生活中較常見的兩種食品。目前已有大量的研究[6–14]表明奶酪等乳制品或茶攝入對GERD發生風險的影響。上述研究大多為觀察性研究及meta分析,由于觀察性研究結論易受各種混雜因素的影響[15],而基于大量觀察性研究的meta分析也不能消除混雜偏倚,還可因為方法學上的缺陷而引起研究結論出現更大的偏差[16]。因此,奶酪或茶攝入與GERD發生風險的因果關系仍存在爭議,有必要基于可靠的因果推斷方法來明確奶酪或茶攝入對GERD發生風險的因果效應。孟德爾隨機化研究目前被認為是“天然的隨機對照試驗”[17],其主要原理是通過遺傳變異在配子形成過程中隨機分裂、組合的特點,對目標研究人群實行模擬隨機分配[18],從而更可靠地推斷出因果關系[19]。

本研究基于公開的全基因組關聯研究(genome-wide association studies,GWAS)數據,使用雙樣本孟德爾隨機化分析,探索奶酪或茶攝入與GERD發生風險的因果效應,以期為預防GERD的發生提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究使用的所有數據來自于IEU OpenGWAS數據庫。 奶酪( “ukb-b-

1.2 工具變量的篩選方法

對于奶酪或茶攝入作為暴露因素、GERD作為結局的孟德爾隨機化(Mendelian randomization,MR)正向分析,本研究進行了嚴格的SNPs篩選,工具變量篩選條件如下:① SNPs與奶酪或茶攝入之間應該高度相關(顯著性閾值設置為P<5×10?8);② 去除連鎖不平衡導致的偏倚(R2<0.001,kb=10 000);③ 將暴露因素的SNPs與結局變量的SNPs進行匯總,同時刪除不相容等位基因和中等等位基因頻率的回文等位基因。經上述篩選步驟后留下的SNPs最終作為奶酪或茶攝入的工具變量用于MR正向分析。同時,本研究計算了奶酪或茶攝入的工具變量的統計量F值以評估工具變量的強弱性,以 F=10為界值,若F>10則為強工具變量,反之即為弱工具變量,將F<10的弱工具變量SNPs從分析中排除。統計量F值為工具變量中單個SNP的F值總和,單個SNP的F值計算公式如下:

|

N為工具變量的有效樣本量,K為工具變量的個數,R2的計算公式如下:

|

MAF為SNP的次要等位基因頻率,β為SNP的等位基因效應值,SE為SNP 的標準誤(standard error,SE)。SE× 即為標準差(standard deviation,SD)。

即為標準差(standard deviation,SD)。

1.3 MR分析與敏感性分析

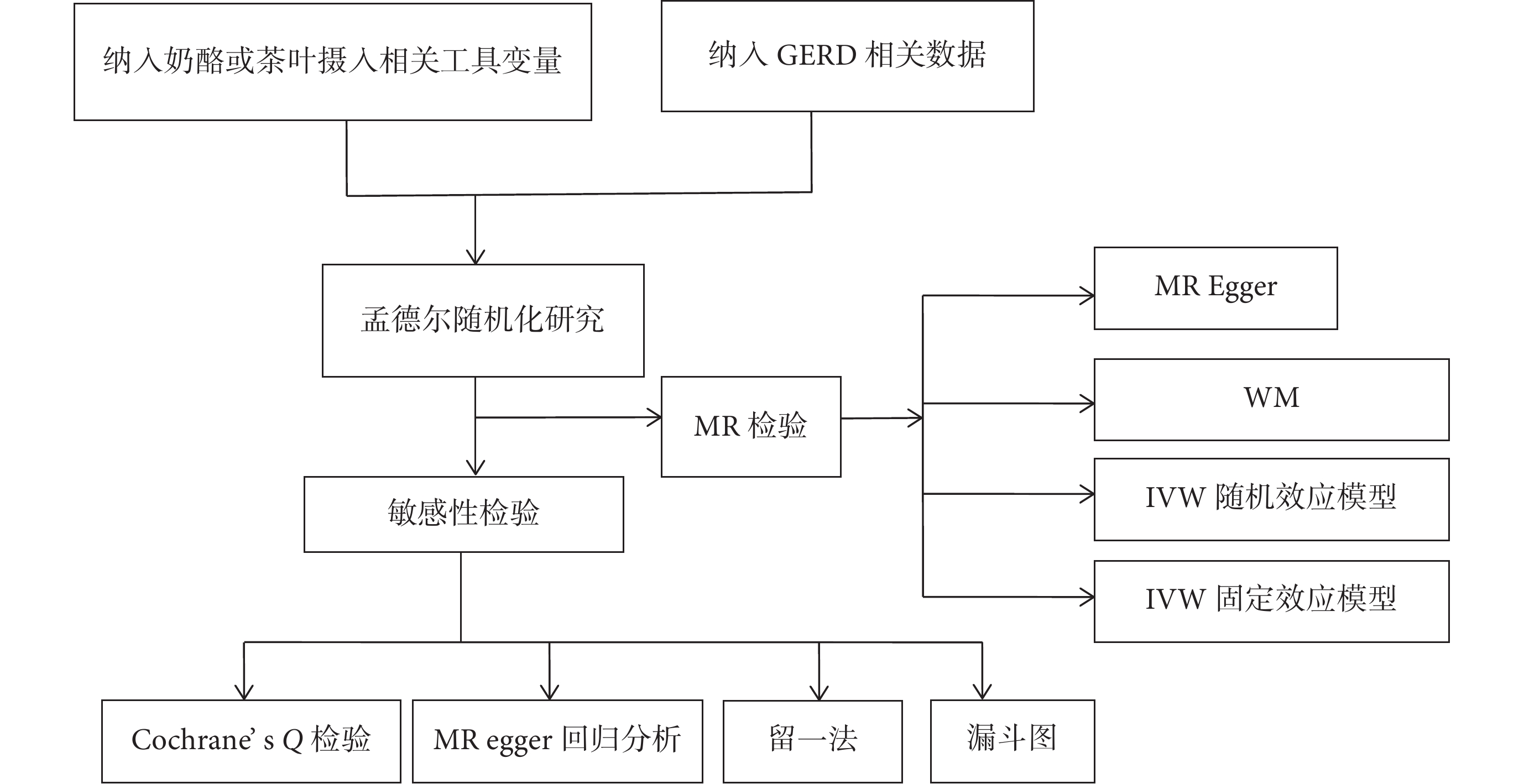

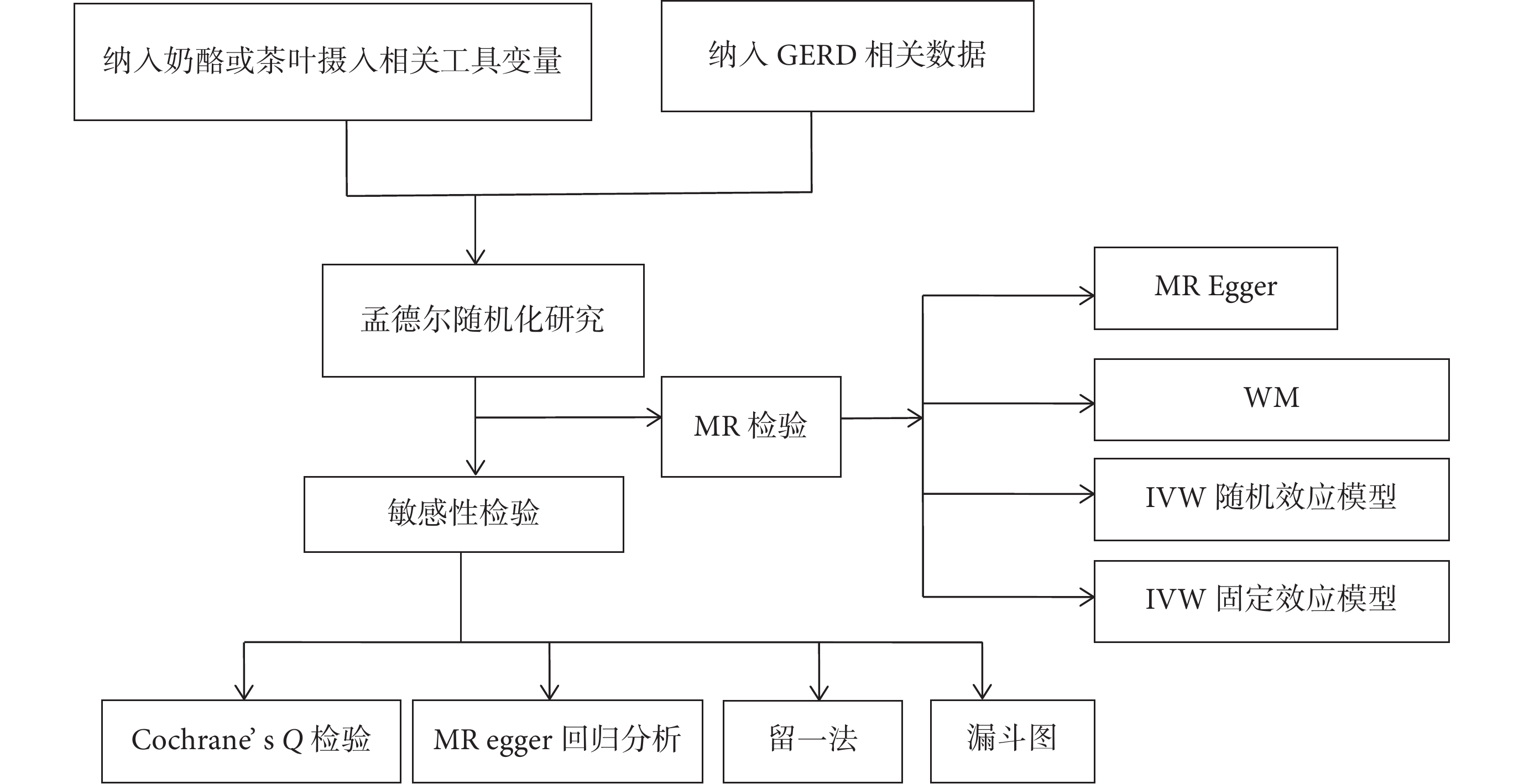

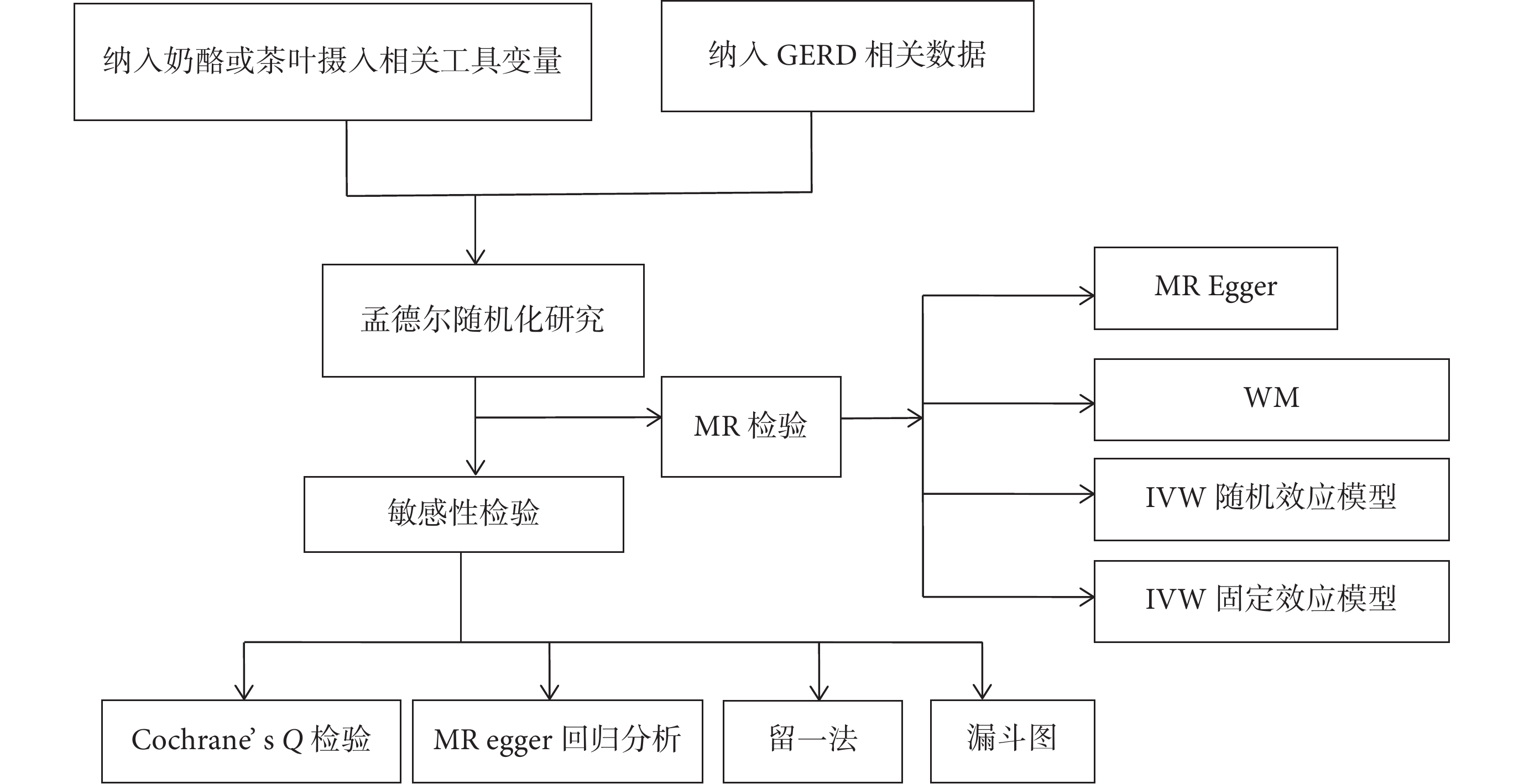

在雙樣本單向MR分析中,逆方差加權法(inverse variance weighted,IVW)被用作主要分析方法。 IVW法是使用多個SNP獲得MR估計的最簡單方法,IVW 法的特點是擬合時使用的權重為結局方差的倒數,回歸時不考慮截距項,是兩樣本MR研究的標準估計方法[20],IVW法包含隨機效應模型和固定效應模型。當結果存在異質性時,以IVW隨機效應模型作為金標準、IVW固定效應為補充方法;當結果無異質性時,則以IVW固定效應模型為金標準、IVW隨機效應模型為補充方法[21-22]。而 MR Egger和加權中位數法(weighted median,WM)則用于完善IVW結果,以提供更有力且更廣泛的評估。采用Cochrane’s Q檢驗對結果進行異質性檢驗,P<0.05為存在異質性,P>0.05為不存在異質性。采用MR Egger截距法分析水平多效性。采用“留一法”逐一剔除單個 SNP 進行敏感性分析以評價結果的穩健性。通過觀察漏斗圖的對稱性來檢查可能存在的水平多效性,以衡量當前MR分析的可靠性。此外,使用β值和比值比(odds ratio,OR)及其95%可信區間(confidence interval,CI)呈現奶酪或茶攝入與GERD發生風險之間的因果關聯。基于R 4.3.1軟件,在 R Studio中調用“TwoSampleMR”(版本:0.5.9)包進行統計分析,并對主要分析結果進行可視化。檢驗水準α=0.05。研究具體流程見圖1。

圖1

示兩樣本MR設計思路

圖1

示兩樣本MR設計思路

2 結果

2.1 奶酪攝入與GERD的因果關聯分析結果

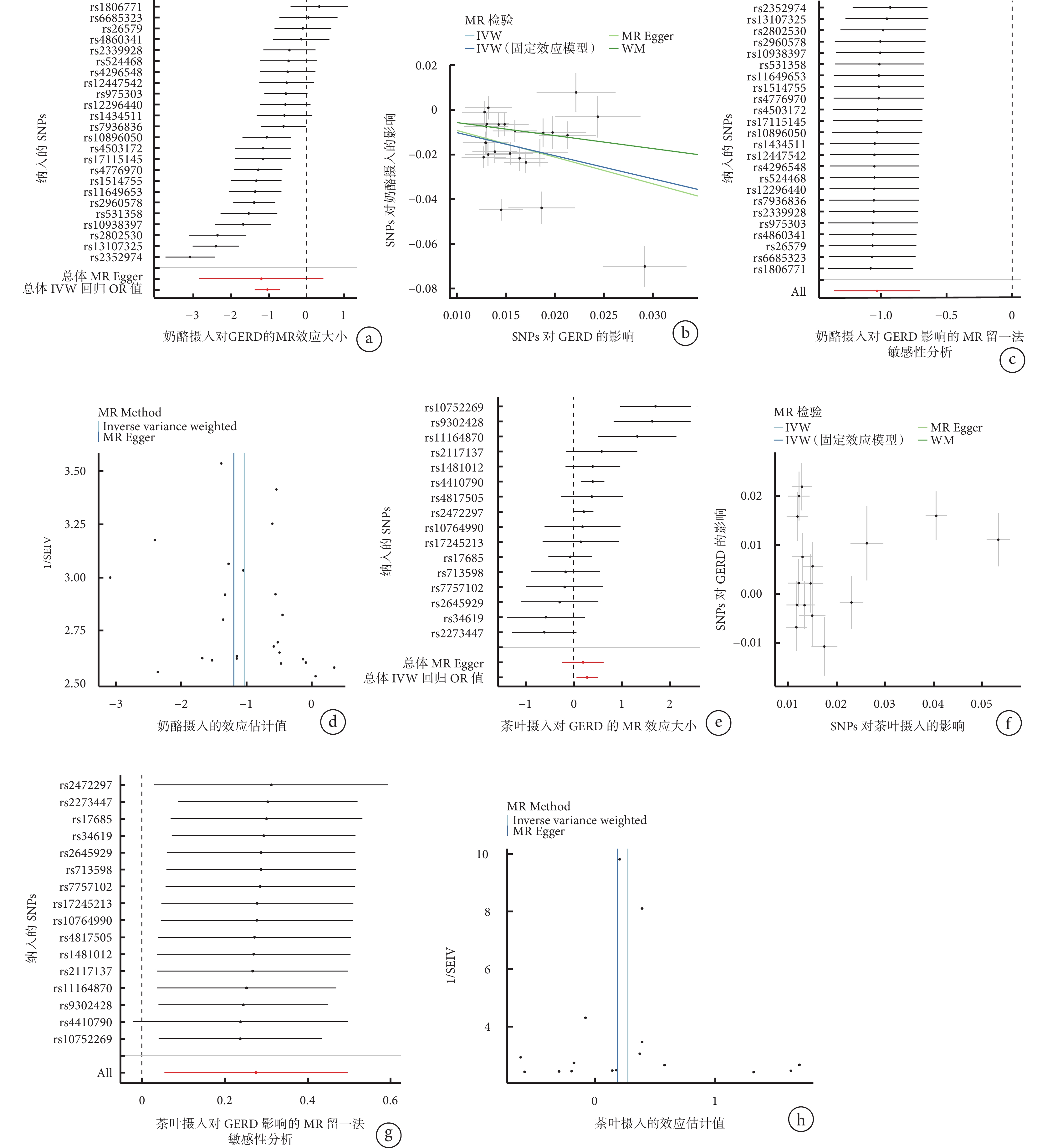

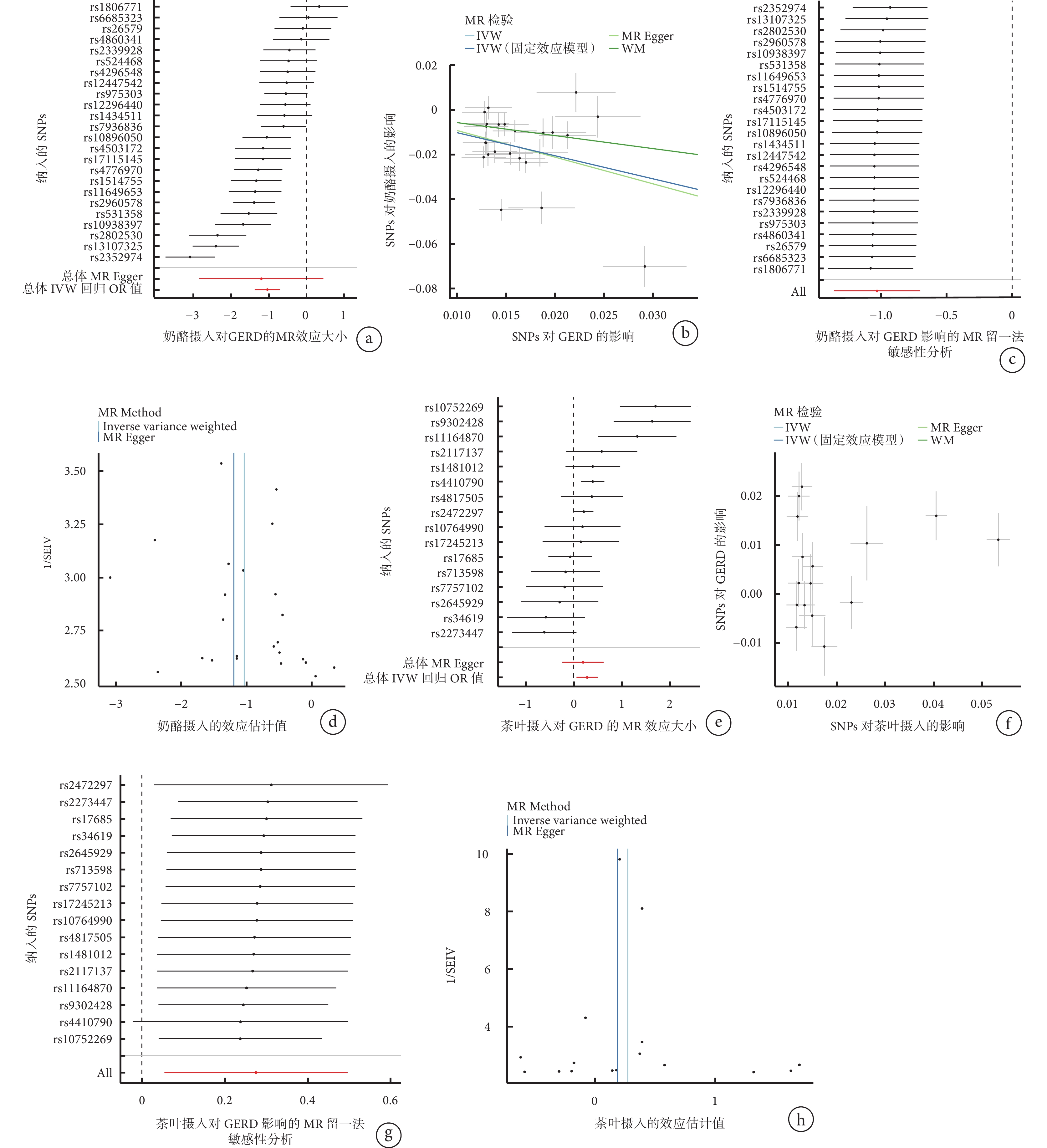

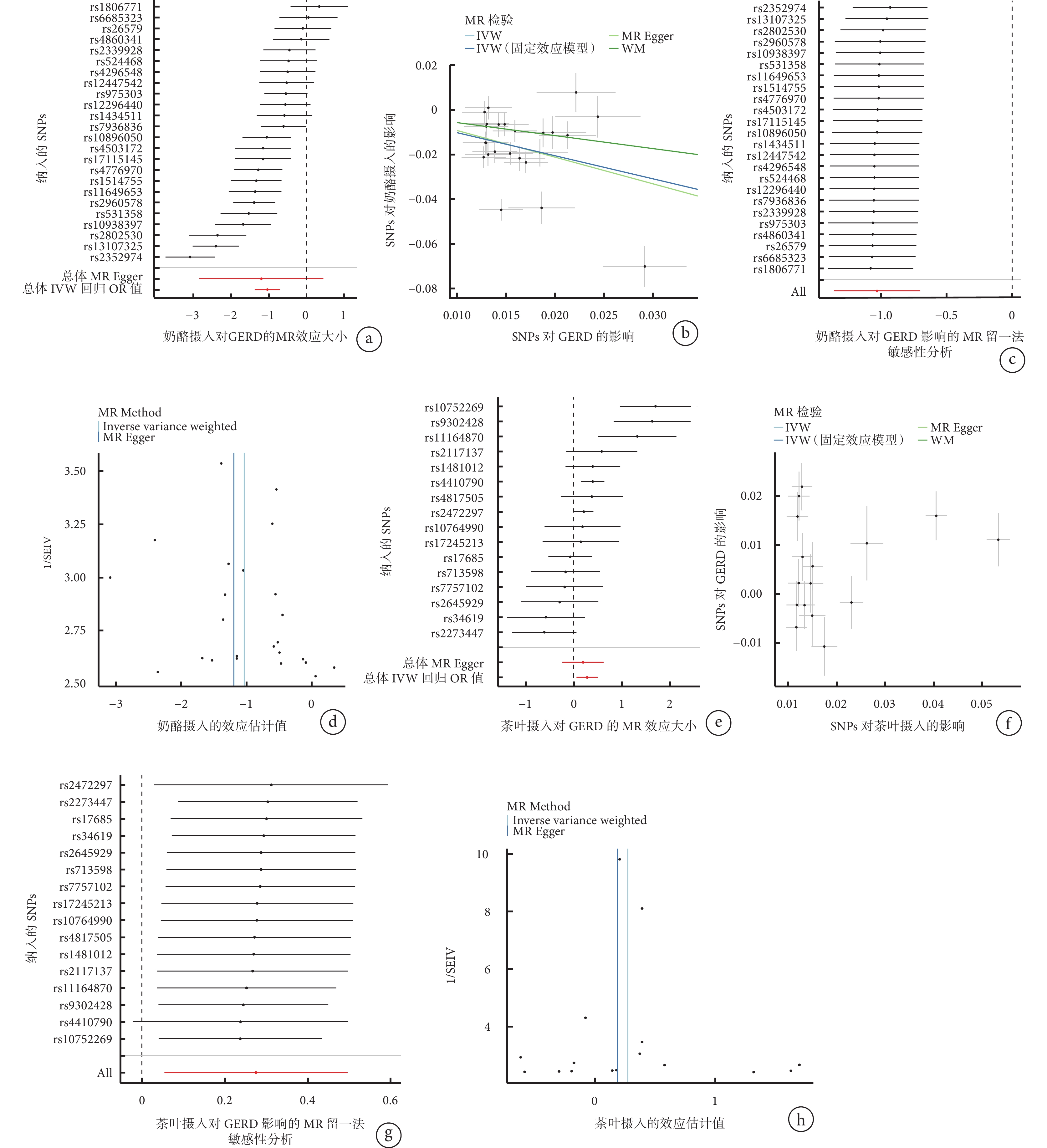

奶酪攝入與GERD因果關聯分析中共納入19個有效的SNPs(表1),其 F值范圍為29.537 006 05~57.484 581 11,均為強工具變量。除 MR Egger結果無統計學意義以外,在WM、IVW隨機效應模型和 IVW固定效應模型中均觀察到,奶酪攝入與GERD間存在因果關聯(表2和圖2a)。因Cochran’s Q 檢驗提示結果存在異質性(P<0.001),故以 IVW隨機效應模型的結果作為主要結論,即奶酪攝入對減少GERD發生風險之間可能存在正向因果關系。

圖2

示奶酪和茶攝入與GERD發生的因果關聯分析結果

圖2

示奶酪和茶攝入與GERD發生的因果關聯分析結果

a~d:奶酪攝入與GERD發生的因果關聯分析的森林圖(a)、散點圖(b)、留一法結果(c)及漏斗圖(d);e~h:茶攝入與GERD發生的因果關聯分析的森林圖(e)、散點圖(f)、留一法結果(g)及漏斗圖(h)

MR Egger回歸分析結果表明,與奶酪強相關的SNP不存在水平多效性(截距為0.003,P=0.848),見圖2b。留一法(圖2c)和漏斗圖(圖2d)的結果表明,納入的19個SNPs的因果效應估計值分布基本對稱,整體不存在異質性。表明分析沒有違反與IVW隨機效應模型相似的因果估計。

2.2 茶攝入與GERD的因果關聯分析分析結果

茶攝入與GERD因果關聯分析中共納入15個有效的SNPs(表3),其 F值范圍為30.021 171 24~493.645 564 10,均為強工具變量。除MR Egger結果無統計學意義以外,在WM、IVW隨機效應模型和 IVW固定效應模型中均觀察到,茶攝入與GERD間存在因果關聯(表2和圖2e)。因Cochran’s Q檢驗提示結果存在異質性(P<0.001),故結果以 IVW隨機效應模型的結果作為主要結論,即茶攝入對增加GERD發生風險之間可能存在正向因果關系。

MR Egger回歸分析結果表明與茶葉強相關的SNP不存在水平多效性(截距為0.005,P=0.659),見圖2f。留一法(圖2g)和漏斗圖(圖2h)的結果表明,納入的15個SNPs的因果效應估計值分布基本對稱,整體不存在異質性。表明分析沒有違反與IVW隨機效應模型相似的因果估計。

3 討論

本研究采用兩樣本MR分析方法,利用GWAS數據,分析了奶酪或茶攝入與GERD之間的因果關聯。結果顯示,奶酪攝入對減少GERD發生風險之間可能存在正向因果關系;茶攝入對增加GERD發生風險之間可能存在正向因果關系。

GERD是一種因胃內容物倒流至食道引起癥狀和(或)并發癥的疾病,GERD可引起患者生活質量下降,長期治療的需要可消耗大量衛生資源,給社會帶來高昂的成本。同時老年GERD患者由于目前診斷及治療方法的限制,具有不易痊愈的特點[23]。因此,預防GERD的發生顯得至關重要。目前較多研究[6–14]表明,飲食或生活習慣與GERD發病風險有關系。 關于乳制品,Fernando等[24]的研究表明,乳制品攝入量與GERD發生率無關,但是該研究主要研究人群為代謝綜合征患者,具有一定局限性,故并不能代表在正常人群中乳制品攝入量與GERD發生率的關系。更多的研究[6–9]表明,乳制品與GERD發生風險的關系目前還有爭議。Ndebia等[6]、Chen等[7]的研究表明,乳制品是反酸的危險因素。另一些研究結果[8-9]卻表明,乳制品對GERD發生具有保護作用。奶酪是一種常見的乳制品,本研究結果表明,奶酪攝入對減少GERD發生風險之間可能存在正向因果關系,這可能與腸道菌群失調有關[25-26]。關于茶攝入,一項印度人群的meta分析結果[10]表明,茶攝入量是GERD的危險因素。一項針對大學生的研究[11]表明,與從不喝茶的學生相比,每天喝綠茶學生更容易患GERD。Gu等[12]的研究表明,茶攝入與胃酸暴露時間及反流發作次數有關。本研究結果表明,茶攝入對增加GERD發生風險之間可能存在正向因果關系,這可能跟茶堿引起食管括約肌松弛[27]有關。

本研究也存在一定的局限性。① 所有GWAS數據均來自歐洲人群,因此限制了研究結果在其他人群中的推廣性;② MR分析結果不能直接與來自臨床研究的OR值進行比較,只能通過OR值判斷效應方向;③ 本研究并未對奶酪具體攝入量、茶的種類等做進一步探討,可能會致使實驗結果不準確;④ 研究結論僅基于統計學結果,無法進一步探討奶酪或茶攝入與GERD之間的生物學機制。

本研究通過兩樣本MR分析方法,從基因層面表明奶酪或茶攝入與GERD的發生風險存在因果關系,但仍需在更大的 GWAS數據中進行驗證。在未來應關注奶酪或茶攝入與GERD發生風險相關作用靶點及機制。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明: 陳鑫明與趙平武共同設計研究、撰寫論文初稿及最后全文校正;何運勝負責圖表校正及最后全文校正;黃坤完成數據提取、整理及分析,校正圖表;黃朝林參與撰寫論文初稿;劉洋完成表格和圖片制作;廖烽丸完成數據提取、整理。

胃食管反流病(gastroesophageal reflux disease,GERD)是一種因胃內容物倒流至食道引起癥狀和(或)并發癥的疾病,主要表現為胃灼熱、反酸,嚴重者還包括吞咽困難、消化道出血、慢性咳嗽等[1]。 GERD是一種常見的消化道疾病,成人患病率為13.3% [95%CI為(12.0%,14.6%)][2],且有持續上升趨勢,造成了沉重的疾病和經濟負擔[3]。飲食與生活方式因素被認為可影響GERD的發生[4]。奶酪是一種常見的乳制品,含有大量脂肪[5],茶則是常見的飲品,二者都是人們日常生活中較常見的兩種食品。目前已有大量的研究[6–14]表明奶酪等乳制品或茶攝入對GERD發生風險的影響。上述研究大多為觀察性研究及meta分析,由于觀察性研究結論易受各種混雜因素的影響[15],而基于大量觀察性研究的meta分析也不能消除混雜偏倚,還可因為方法學上的缺陷而引起研究結論出現更大的偏差[16]。因此,奶酪或茶攝入與GERD發生風險的因果關系仍存在爭議,有必要基于可靠的因果推斷方法來明確奶酪或茶攝入對GERD發生風險的因果效應。孟德爾隨機化研究目前被認為是“天然的隨機對照試驗”[17],其主要原理是通過遺傳變異在配子形成過程中隨機分裂、組合的特點,對目標研究人群實行模擬隨機分配[18],從而更可靠地推斷出因果關系[19]。

本研究基于公開的全基因組關聯研究(genome-wide association studies,GWAS)數據,使用雙樣本孟德爾隨機化分析,探索奶酪或茶攝入與GERD發生風險的因果效應,以期為預防GERD的發生提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 數據來源

本研究使用的所有數據來自于IEU OpenGWAS數據庫。 奶酪( “ukb-b-

1.2 工具變量的篩選方法

對于奶酪或茶攝入作為暴露因素、GERD作為結局的孟德爾隨機化(Mendelian randomization,MR)正向分析,本研究進行了嚴格的SNPs篩選,工具變量篩選條件如下:① SNPs與奶酪或茶攝入之間應該高度相關(顯著性閾值設置為P<5×10?8);② 去除連鎖不平衡導致的偏倚(R2<0.001,kb=10 000);③ 將暴露因素的SNPs與結局變量的SNPs進行匯總,同時刪除不相容等位基因和中等等位基因頻率的回文等位基因。經上述篩選步驟后留下的SNPs最終作為奶酪或茶攝入的工具變量用于MR正向分析。同時,本研究計算了奶酪或茶攝入的工具變量的統計量F值以評估工具變量的強弱性,以 F=10為界值,若F>10則為強工具變量,反之即為弱工具變量,將F<10的弱工具變量SNPs從分析中排除。統計量F值為工具變量中單個SNP的F值總和,單個SNP的F值計算公式如下:

|

N為工具變量的有效樣本量,K為工具變量的個數,R2的計算公式如下:

|

MAF為SNP的次要等位基因頻率,β為SNP的等位基因效應值,SE為SNP 的標準誤(standard error,SE)。SE× 即為標準差(standard deviation,SD)。

即為標準差(standard deviation,SD)。

1.3 MR分析與敏感性分析

在雙樣本單向MR分析中,逆方差加權法(inverse variance weighted,IVW)被用作主要分析方法。 IVW法是使用多個SNP獲得MR估計的最簡單方法,IVW 法的特點是擬合時使用的權重為結局方差的倒數,回歸時不考慮截距項,是兩樣本MR研究的標準估計方法[20],IVW法包含隨機效應模型和固定效應模型。當結果存在異質性時,以IVW隨機效應模型作為金標準、IVW固定效應為補充方法;當結果無異質性時,則以IVW固定效應模型為金標準、IVW隨機效應模型為補充方法[21-22]。而 MR Egger和加權中位數法(weighted median,WM)則用于完善IVW結果,以提供更有力且更廣泛的評估。采用Cochrane’s Q檢驗對結果進行異質性檢驗,P<0.05為存在異質性,P>0.05為不存在異質性。采用MR Egger截距法分析水平多效性。采用“留一法”逐一剔除單個 SNP 進行敏感性分析以評價結果的穩健性。通過觀察漏斗圖的對稱性來檢查可能存在的水平多效性,以衡量當前MR分析的可靠性。此外,使用β值和比值比(odds ratio,OR)及其95%可信區間(confidence interval,CI)呈現奶酪或茶攝入與GERD發生風險之間的因果關聯。基于R 4.3.1軟件,在 R Studio中調用“TwoSampleMR”(版本:0.5.9)包進行統計分析,并對主要分析結果進行可視化。檢驗水準α=0.05。研究具體流程見圖1。

圖1

示兩樣本MR設計思路

圖1

示兩樣本MR設計思路

2 結果

2.1 奶酪攝入與GERD的因果關聯分析結果

奶酪攝入與GERD因果關聯分析中共納入19個有效的SNPs(表1),其 F值范圍為29.537 006 05~57.484 581 11,均為強工具變量。除 MR Egger結果無統計學意義以外,在WM、IVW隨機效應模型和 IVW固定效應模型中均觀察到,奶酪攝入與GERD間存在因果關聯(表2和圖2a)。因Cochran’s Q 檢驗提示結果存在異質性(P<0.001),故以 IVW隨機效應模型的結果作為主要結論,即奶酪攝入對減少GERD發生風險之間可能存在正向因果關系。

圖2

示奶酪和茶攝入與GERD發生的因果關聯分析結果

圖2

示奶酪和茶攝入與GERD發生的因果關聯分析結果

a~d:奶酪攝入與GERD發生的因果關聯分析的森林圖(a)、散點圖(b)、留一法結果(c)及漏斗圖(d);e~h:茶攝入與GERD發生的因果關聯分析的森林圖(e)、散點圖(f)、留一法結果(g)及漏斗圖(h)

MR Egger回歸分析結果表明,與奶酪強相關的SNP不存在水平多效性(截距為0.003,P=0.848),見圖2b。留一法(圖2c)和漏斗圖(圖2d)的結果表明,納入的19個SNPs的因果效應估計值分布基本對稱,整體不存在異質性。表明分析沒有違反與IVW隨機效應模型相似的因果估計。

2.2 茶攝入與GERD的因果關聯分析分析結果

茶攝入與GERD因果關聯分析中共納入15個有效的SNPs(表3),其 F值范圍為30.021 171 24~493.645 564 10,均為強工具變量。除MR Egger結果無統計學意義以外,在WM、IVW隨機效應模型和 IVW固定效應模型中均觀察到,茶攝入與GERD間存在因果關聯(表2和圖2e)。因Cochran’s Q檢驗提示結果存在異質性(P<0.001),故結果以 IVW隨機效應模型的結果作為主要結論,即茶攝入對增加GERD發生風險之間可能存在正向因果關系。

MR Egger回歸分析結果表明與茶葉強相關的SNP不存在水平多效性(截距為0.005,P=0.659),見圖2f。留一法(圖2g)和漏斗圖(圖2h)的結果表明,納入的15個SNPs的因果效應估計值分布基本對稱,整體不存在異質性。表明分析沒有違反與IVW隨機效應模型相似的因果估計。

3 討論

本研究采用兩樣本MR分析方法,利用GWAS數據,分析了奶酪或茶攝入與GERD之間的因果關聯。結果顯示,奶酪攝入對減少GERD發生風險之間可能存在正向因果關系;茶攝入對增加GERD發生風險之間可能存在正向因果關系。

GERD是一種因胃內容物倒流至食道引起癥狀和(或)并發癥的疾病,GERD可引起患者生活質量下降,長期治療的需要可消耗大量衛生資源,給社會帶來高昂的成本。同時老年GERD患者由于目前診斷及治療方法的限制,具有不易痊愈的特點[23]。因此,預防GERD的發生顯得至關重要。目前較多研究[6–14]表明,飲食或生活習慣與GERD發病風險有關系。 關于乳制品,Fernando等[24]的研究表明,乳制品攝入量與GERD發生率無關,但是該研究主要研究人群為代謝綜合征患者,具有一定局限性,故并不能代表在正常人群中乳制品攝入量與GERD發生率的關系。更多的研究[6–9]表明,乳制品與GERD發生風險的關系目前還有爭議。Ndebia等[6]、Chen等[7]的研究表明,乳制品是反酸的危險因素。另一些研究結果[8-9]卻表明,乳制品對GERD發生具有保護作用。奶酪是一種常見的乳制品,本研究結果表明,奶酪攝入對減少GERD發生風險之間可能存在正向因果關系,這可能與腸道菌群失調有關[25-26]。關于茶攝入,一項印度人群的meta分析結果[10]表明,茶攝入量是GERD的危險因素。一項針對大學生的研究[11]表明,與從不喝茶的學生相比,每天喝綠茶學生更容易患GERD。Gu等[12]的研究表明,茶攝入與胃酸暴露時間及反流發作次數有關。本研究結果表明,茶攝入對增加GERD發生風險之間可能存在正向因果關系,這可能跟茶堿引起食管括約肌松弛[27]有關。

本研究也存在一定的局限性。① 所有GWAS數據均來自歐洲人群,因此限制了研究結果在其他人群中的推廣性;② MR分析結果不能直接與來自臨床研究的OR值進行比較,只能通過OR值判斷效應方向;③ 本研究并未對奶酪具體攝入量、茶的種類等做進一步探討,可能會致使實驗結果不準確;④ 研究結論僅基于統計學結果,無法進一步探討奶酪或茶攝入與GERD之間的生物學機制。

本研究通過兩樣本MR分析方法,從基因層面表明奶酪或茶攝入與GERD的發生風險存在因果關系,但仍需在更大的 GWAS數據中進行驗證。在未來應關注奶酪或茶攝入與GERD發生風險相關作用靶點及機制。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明: 陳鑫明與趙平武共同設計研究、撰寫論文初稿及最后全文校正;何運勝負責圖表校正及最后全文校正;黃坤完成數據提取、整理及分析,校正圖表;黃朝林參與撰寫論文初稿;劉洋完成表格和圖片制作;廖烽丸完成數據提取、整理。