引用本文: 袁培文, 洪健, 王輝, FideleKakule Kitaghenda, 孫霞, 姚立彬, 朱孝成. 腹腔鏡袖狀胃切除術后的胃壁厚度測量及其影響因素分析. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(9): 1093-1098. doi: 10.7507/1007-9424.202402045 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

腹腔鏡袖狀胃切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy,LSG)是目前世界范圍內最常見的減肥手術方式,具有減肥效果好、并發癥發生率低、手術時間短等優點[1-3],但LSG術后仍會發生胃漏、出血、胃食管反流病等并發癥[4-5]。其中胃漏是LSG術后較為嚴重的并發癥,它可能導致感染、敗血癥甚至死亡[6-9]。胃漏的發生原因可能與機械因素有關,一方面由于縫釘高度相對于胃壁厚度選擇不當而造成的組織機械損傷,或使用較高的縫釘可能導致切緣的出血;另一方面由于縫釘成型不充分,可能發生組織切割不完整或缺血而導致胃漏[10]。因此,較為準確的胃壁厚度測量有助于選擇合適高度的縫釘及手術風險的評估,從而減少胃漏的發生并提高手術成功率。本研究對LSG術后肥胖患者的胃壁厚度進行了檢測,同時探討了胃壁厚度與患者臨床病理特征的關系,以指導和優化LSG手術方案。

1 資料與方法

1.1 研究對象

收集2023年2–8月期間在徐州醫科大學附屬醫院減重代謝外科成功接受LSG手術患者。納入標準:① 年齡18~65歲;② 2型糖尿病患者身體質量指數(body mass index,BMI)>27.5 kg/m2,非2型糖尿病患者BMI >32.5 kg/m2;③ 無主要精神疾病并具有較好的依從性。排除標準:① 中轉開放手術患者;② 不同意參加本研究。本研究經徐州醫科大學附屬醫院醫學倫理委員會批準(批文編號:XYFY2023-KL231-01),所有患者均簽署知情同意書。

1.2 方法

1.2.1 手術方法

采用標準LSG。對于BMI >40 kg/m2的患者采用4個Trocar(12 mm、10 mm、5 mm、5 mm),其中對于BMI >50 kg/m2的患者必要時再增加1個10 mm Trocar;對于BMI <40 kg/m2的患者采用3個Trocar(12 mm、10 mm、5 mm)。自幽門環以遠約4 cm處使用超聲刀依次沿胃大彎側緊貼胃壁離斷大網膜至脾門,繼續離斷胃網膜左血管及胃短血管各分支,直至His角。完全游離胃底胃后壁。自口腔放置36F支撐胃管至幽門處。以36F胃引導管為引導,自幽門上方約4 cm處胃大彎側貼近36F胃引導管處夾閉腔內直線型切割閉合器。依次切割閉合胃壁組織直至賁門His角處偏左1.5 cm,完整切除大彎側胃及胃底組織,剩余殘胃呈管狀。對于超級肥胖(BMI >50 kg/m2)和非超級肥胖(BMI <50 kg/m2)患者均采用5個釘倉來完成胃切除(各釘高度不同,見表1)。在某些情況下,需要第6個釘倉來完成胃切除,選擇藍色釘倉。使用3-0倒刺線連續漿肌層縫合包埋胃切緣,并間斷與附近胰包膜組織縫合固定防止術后胃扭轉。檢查腹腔無活動性出血,清點器械、紗布無誤,將切除胃壁組織放入取物袋內自12 mm Trocar處取出。留置腹腔引流管1根(根據術中情況,若患者出血量不多,術中血壓平穩,則不放置引流管),解除氣腹,拔出各Trocar。

1.2.2 胃壁厚度測量方法

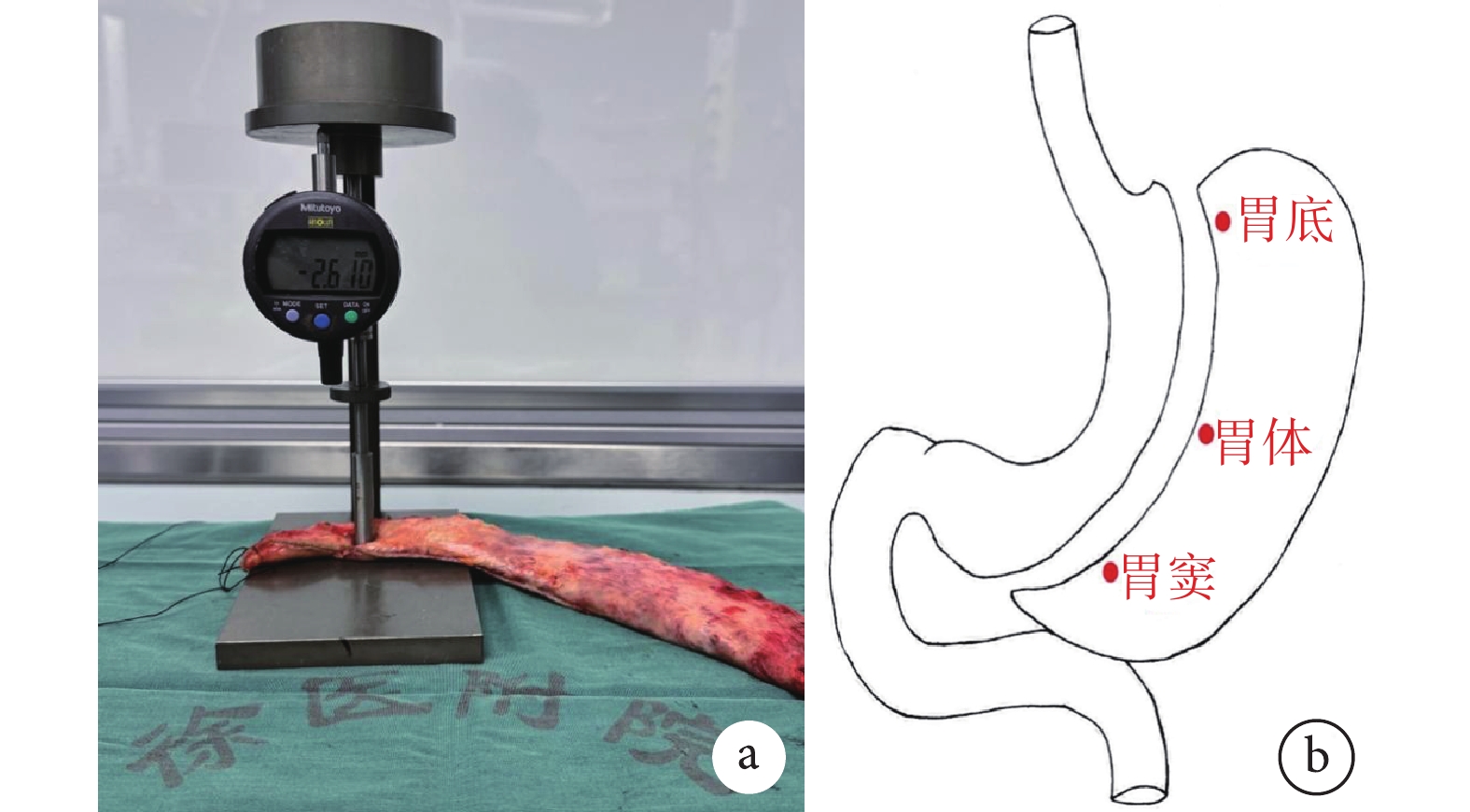

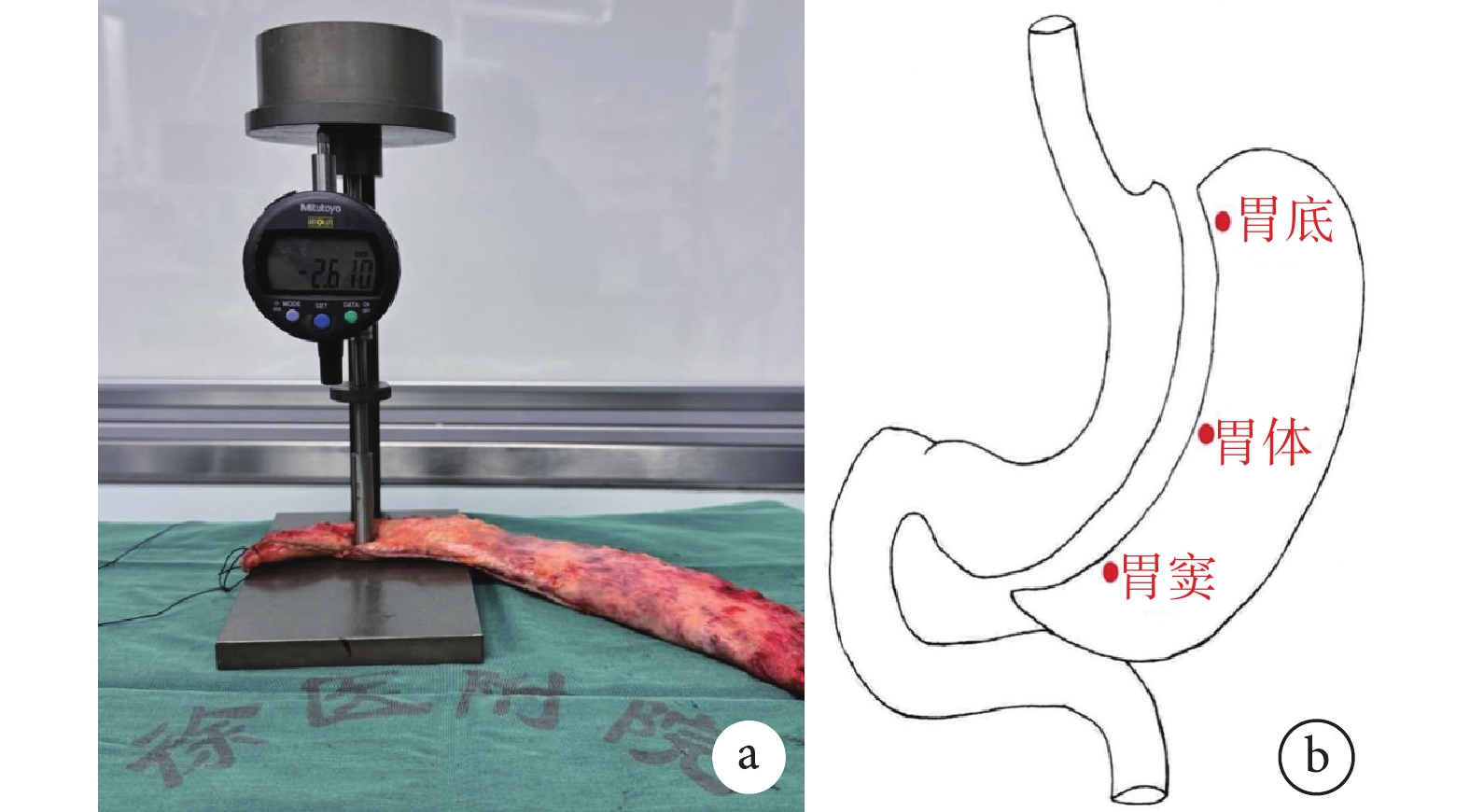

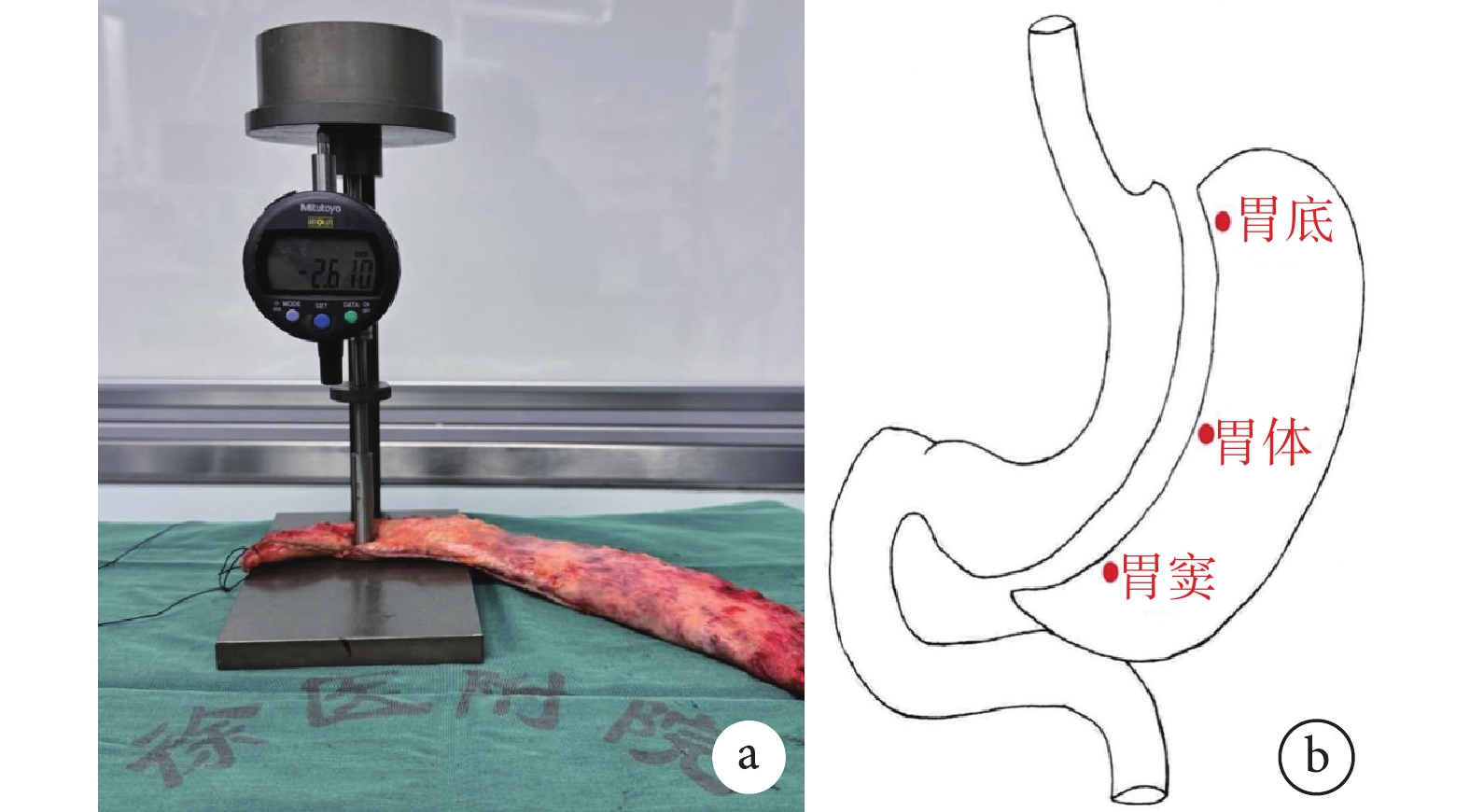

采用Elariny等[11]介紹的方法對組織標本進行測量。將切除的胃組織標本立即在手術室測量組織厚度,組織測量裝置(圖1a)在組織上加壓15 s,壓力為8 g/mm2,距離吻合線邊緣5 mm處讀數。在3個預定的位置進行測量(圖1b):胃竇(從較大的曲率向上3 cm)、胃體(整個切緣的中點)和胃底(最靠近胃食管交界處的胃底向下1 cm)。

圖1

示胃壁測量裝置(a)及測量位置(b)

圖1

示胃壁測量裝置(a)及測量位置(b)

1.3 資料收集及觀察指標

① 患者一般情況,包括性別、年齡、BMI、肥胖相關合并癥(2型糖尿病、高血壓、血脂異常、高尿酸血癥和反流性食管炎)的情況。② 測量并記錄手術中取出的胃組織標本的胃壁厚度。③ 觀察術后患者有無出現胃漏和異常出血的情況。

1.4 統計學方法

數據采用SPSS 21.0統計分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,計數資料以頻數描述。使用獨立樣本比較的t檢驗比較不同因素下胃壁厚度的統計學差異,使用線性回歸分析不同因素對胃壁厚度的影響。檢驗水準α=0.05。

±s)描述,計數資料以頻數描述。使用獨立樣本比較的t檢驗比較不同因素下胃壁厚度的統計學差異,使用線性回歸分析不同因素對胃壁厚度的影響。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 患者一般資料

本研究共納入232例患者,其中男49例,女183例;年齡18~55歲、(32±9)歲;術前BMI 28.2~61.8 kg/m2、(38.4±5.3)kg/m2。術前肥胖相關合并癥:2型糖尿病62例(26.7%)、高尿酸血癥94例(40.5%)、睡眠呼吸暫停綜合征55例(23.7%)、高血壓77例(33.2%)、甘油三酯血癥74例(31.9%)、高膽固醇血癥8例(3.4%)、高低密度脂蛋白血癥15例(6.5%)和反流性食管炎32例(13.8%)。

2.2 胃壁厚度測量結果

在3個預先確定的位置從胃竇、胃體及胃底胃壁測量的厚度沿著整個縫釘線逐漸減小,胃竇處的胃壁厚度1.73~4.31 mm、(3.04±0.38)mm、中位數為3.01 mm;胃體處的胃壁厚度1.04~3.52 mm、(2.26±0.51)mm、中位數為2.25 mm;胃底處的胃壁厚度0.50~3.10 mm、(1.63±0.32)mm、中位數為1.61 mm。

2.3 影響胃壁厚度的單因素分析結果

結果見表2。從表2可見,胃竇處的胃壁厚度在男性、BMI ≥40 kg/m2及合并高尿酸血癥患者中高于女性、BMI <40 kg/m2及不合并高尿酸血癥患者(P<0.05),而未發現它在其他不同臨床病理特征患者間比較的差異有統計學意義(P>0.05);胃底處的胃壁厚度在男性及BMI ≥40 kg/m2患者中高于女性和BMI <40 kg/m2的患者(P<0.05),未發現它在其他不同臨床病理特征患者間的差異有統計學意義(P>0.05);而未發現胃體處的胃壁厚度在不同臨床病理特征患者間比較差異有統計學意義(P>0.05)。

2.4 胃壁厚度的多重線性回歸分析結果

將單因素分析有統計學意義和臨床上認為有影響的因素納入多重線性回歸分析,結果見表3。從表3可見,女性患者相對于男性患者,胃竇處的胃壁厚度更薄(β=–0.152,t=–2.167,P=0.031);對于胃底處胃壁厚度隨BMI增高而增厚(β=0.153,t=2.281,P=0.023)。

2.5 術中及術后情況

術中未出現明顯切緣出血及釘倉爆釘的情況。有2例患者術后第1天時發現引流液量超過50 mL且顏色深紅而予以密切觀察,術后第3天時引流液量明顯變少且顏色變淺后予以拔除引流管;其余患者未出現異常出血的情況。所有患者術后隨訪90 d,在此期間未出現胃漏以及死亡的情況。

3 討論

LSG術后胃漏是較為嚴重的并發癥之一,其中胃切緣成形失敗是導致胃漏的主要器械因素,而胃壁厚度、胃壁張力、激發閉合器時胃內液體分布不均、釘倉選擇、閉合器的操作、切割不充分都是能否有效成形的決定因素,其中縫釘高度與胃壁厚度不匹配是其重要原因[12]。目前研究者多是根據外科醫生的經驗以及通過對胃組織的觸覺選擇釘倉進行縫合,它帶有主觀性,缺乏對胃壁厚度的客觀估計[13-14],再加之目前在LSG術中選擇怎樣的縫釘高度尚無統一共識,雖然2011年有一項初步共識[15]中提出了適當建議,但是由于西方肥胖人群和中國肥胖人群在胃壁厚度上存在一定差異,直接套用可能無法完全適用于中國肥胖患者。因此,胃壁厚度的測量是非常有必要的。目前,國外已有較多研究[16-17]測量了肥胖患者的胃壁厚度,然而由于中國人群與西方人群在BMI、肥胖合并癥等方面存在顯著差異[18],國外研究數據可能無法準確指導中國外科醫生在LSG術中選擇合適的縫釘高度。因此,有必要對我國肥胖患者的胃壁厚度進行準確測量,以指導LSG術中縫釘高度的選擇和評估手術風險,從而減少胃漏等并發癥的發生并提高手術成功率。

2005年Elariny等[11]采用一種通過在切除的胃組織標本上施加適當壓力后對胃竇、胃體和胃底處胃壁厚度進行測量的組織測量裝置,它可以獲得較為準確的胃壁厚度數據。隨后,更多的研究者[19-21]對LSG術后胃組織標本的胃壁厚度進行了測量,結果發現,在西方人群中,胃壁厚度與BMI、性別、高血壓等因素有關。目前在中國尚無研究特地對肥胖患者LSG術后的胃壁厚度進行測量,更鮮有研究探究中國肥胖人群中影響胃壁厚度的相關因素。本研究通過使用組織測量裝置對肥胖患者LSG術后的胃壁厚度進行了測量和分析。

既往研究[17, 19]表明,胃壁厚度在整個胃切緣線上是不一致的,在胃竇部最厚,向胃中部厚度逐漸減低,在胃底處最薄,在本研究中的測量結果與此基本一致。可見,在LSG術中根據胃不同部位選擇合適的縫釘高度是必要的。本研究進一步比較發現,男性和BMI ≥40 kg/m2的肥胖患者較女性和BMI <40 kg/m2的肥胖患者分別在胃竇和胃底處的胃壁厚度更厚,而且還發現合并高尿酸血癥患者在胃竇處的胃壁厚度更厚。隨后進一步通過多重線性回歸分析發現,BMI越高的患者胃底處的胃壁厚度更厚。國外也有文獻[19]報道胃竇處的胃壁厚度在BMI >50 kg/m2的患者中較BMI <50 kg/m2者厚。本研究和文獻報道中雖然BMI選擇的臨界值不同,但均得出了BMI與胃壁厚度有關的結論。在本研究中,選擇以40 kg/m2為截斷值,其選擇依據是經過反復分析數據并從50 kg/m2逐步減少5 kg/m2得出直至能發現有統計學意義的差異。國內還有研究者[18]對BMI對胃壁厚度的影響原因進行分析后認為可能是由于中國人群普遍存在高體脂率和低體質量。由于國內相關研究較少,針對中國患者的具體影響因素還需要進一步深入分析。另外,本研究還發現,男性患者的胃竇和胃底處的胃壁厚度均較女性厚,且進一步經多重線性回歸分析發現男性患者較女性患者胃竇處的胃壁厚度更厚。目前,關于性別與胃壁厚度的相關性研究報道的結論并不一致,譬如Huang等[12]的研究發現,男性患者胃竇處的胃壁厚度較厚,而女性患者的胃體和胃底處的胃壁厚度較厚;Rawlins等[19]的研究中只表明男性胃竇處的胃壁厚度較女性胃竇處的胃壁厚度厚;Lee等[22]的研究顯示,男性較女性在胃體處的胃壁厚度更厚,然而男性與女性在胃竇和胃底處的胃壁厚度比較差異均未見有統計學意義。分析其差異的原因,一方面可能與人種的差別有關;另一方面上述研究的樣本量均較小(分別為50例、26例和30例),數據可能缺乏代表性。除了性別和BMI,有較多研究者報道了合并癥對胃壁厚度有一定的影響,如Lee等[22]報道了2型糖尿病和血脂異常與胃體處的胃壁厚度有關,Abu-Ghanem等[23]報道了高血壓與胃壁厚度增加有關。然而在本研究中并沒有發現高血壓、2型糖尿病和血脂異常對胃壁厚度有明顯影響。這可能是由于本研究在術前對有高血壓、2型糖尿病、血脂異常等合并癥的肥胖患者采取了較為有效的術前管理,然而在本研究中發現了合并高尿酸血癥的患者在胃竇處的胃壁厚度厚于不合并高尿酸血癥的患者,其中的機制尚不清楚。目前還沒有研究報道高尿酸血癥與胃壁厚度的關系,在今后還需要更多的研究進一步探究這一發現。

從本研究及文獻報道結果看,LGS術中整個胃切緣不同部位的胃壁厚度存在一定的差異,它直接影響著釘倉的選擇。有研究者[19, 24]提出,胃壁組織厚度不應超過釘倉的上限,建議在激發吻合器之前仔細評估胃壁厚度,選擇等于或接近胃壁厚度的釘倉。在本研究團隊的實踐中,根據不同的BMI選擇了不同的釘倉,共進行了約1 500例LSG手術,術后僅出現了3例胃漏和4例需要再次手術的出血病例,其中1例患者由于胃壁較厚,雖然使用了縫釘更高的吻合器,然而該患者仍在接近His角的位置發生胃漏。

總之,從本研究結果提示,胃壁厚度與胃壁的解剖位置有關,胃竇和胃底部的胃壁厚度是受臨床因素影響較明顯的部位。本研究結果可能有助于外科醫生在LSG術中選擇合適的縫釘高度,降低術后并發癥發生率,提高手術治療效果。但也需要看到本研究的局限性,首先本研究采用回顧性設計以及樣本量有限;其次,本研究數據來源于單中心,其普適性有限,在今后會聯合其他減重中心獲得更加廣泛全面的數據,進一步了解真實準確的臨床數據;此外可能還有一些影響胃壁厚度的因素沒有被研究,如吸煙、脂肪肝等。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:袁培文完成了數據收集及文稿的撰寫工作;洪健和王輝提供了研究思路及方向;Fidele Kakule Kitaghenda和孫霞指導統計學分析;姚立彬和朱孝成對論文進行了修改和指導。

倫理聲明:本研究通過了徐州醫科大學附屬醫院醫學倫理委員會的審批(批文編號:XYFY2023-KL231-01)。

腹腔鏡袖狀胃切除術(laparoscopic sleeve gastrectomy,LSG)是目前世界范圍內最常見的減肥手術方式,具有減肥效果好、并發癥發生率低、手術時間短等優點[1-3],但LSG術后仍會發生胃漏、出血、胃食管反流病等并發癥[4-5]。其中胃漏是LSG術后較為嚴重的并發癥,它可能導致感染、敗血癥甚至死亡[6-9]。胃漏的發生原因可能與機械因素有關,一方面由于縫釘高度相對于胃壁厚度選擇不當而造成的組織機械損傷,或使用較高的縫釘可能導致切緣的出血;另一方面由于縫釘成型不充分,可能發生組織切割不完整或缺血而導致胃漏[10]。因此,較為準確的胃壁厚度測量有助于選擇合適高度的縫釘及手術風險的評估,從而減少胃漏的發生并提高手術成功率。本研究對LSG術后肥胖患者的胃壁厚度進行了檢測,同時探討了胃壁厚度與患者臨床病理特征的關系,以指導和優化LSG手術方案。

1 資料與方法

1.1 研究對象

收集2023年2–8月期間在徐州醫科大學附屬醫院減重代謝外科成功接受LSG手術患者。納入標準:① 年齡18~65歲;② 2型糖尿病患者身體質量指數(body mass index,BMI)>27.5 kg/m2,非2型糖尿病患者BMI >32.5 kg/m2;③ 無主要精神疾病并具有較好的依從性。排除標準:① 中轉開放手術患者;② 不同意參加本研究。本研究經徐州醫科大學附屬醫院醫學倫理委員會批準(批文編號:XYFY2023-KL231-01),所有患者均簽署知情同意書。

1.2 方法

1.2.1 手術方法

采用標準LSG。對于BMI >40 kg/m2的患者采用4個Trocar(12 mm、10 mm、5 mm、5 mm),其中對于BMI >50 kg/m2的患者必要時再增加1個10 mm Trocar;對于BMI <40 kg/m2的患者采用3個Trocar(12 mm、10 mm、5 mm)。自幽門環以遠約4 cm處使用超聲刀依次沿胃大彎側緊貼胃壁離斷大網膜至脾門,繼續離斷胃網膜左血管及胃短血管各分支,直至His角。完全游離胃底胃后壁。自口腔放置36F支撐胃管至幽門處。以36F胃引導管為引導,自幽門上方約4 cm處胃大彎側貼近36F胃引導管處夾閉腔內直線型切割閉合器。依次切割閉合胃壁組織直至賁門His角處偏左1.5 cm,完整切除大彎側胃及胃底組織,剩余殘胃呈管狀。對于超級肥胖(BMI >50 kg/m2)和非超級肥胖(BMI <50 kg/m2)患者均采用5個釘倉來完成胃切除(各釘高度不同,見表1)。在某些情況下,需要第6個釘倉來完成胃切除,選擇藍色釘倉。使用3-0倒刺線連續漿肌層縫合包埋胃切緣,并間斷與附近胰包膜組織縫合固定防止術后胃扭轉。檢查腹腔無活動性出血,清點器械、紗布無誤,將切除胃壁組織放入取物袋內自12 mm Trocar處取出。留置腹腔引流管1根(根據術中情況,若患者出血量不多,術中血壓平穩,則不放置引流管),解除氣腹,拔出各Trocar。

1.2.2 胃壁厚度測量方法

采用Elariny等[11]介紹的方法對組織標本進行測量。將切除的胃組織標本立即在手術室測量組織厚度,組織測量裝置(圖1a)在組織上加壓15 s,壓力為8 g/mm2,距離吻合線邊緣5 mm處讀數。在3個預定的位置進行測量(圖1b):胃竇(從較大的曲率向上3 cm)、胃體(整個切緣的中點)和胃底(最靠近胃食管交界處的胃底向下1 cm)。

圖1

示胃壁測量裝置(a)及測量位置(b)

圖1

示胃壁測量裝置(a)及測量位置(b)

1.3 資料收集及觀察指標

① 患者一般情況,包括性別、年齡、BMI、肥胖相關合并癥(2型糖尿病、高血壓、血脂異常、高尿酸血癥和反流性食管炎)的情況。② 測量并記錄手術中取出的胃組織標本的胃壁厚度。③ 觀察術后患者有無出現胃漏和異常出血的情況。

1.4 統計學方法

數據采用SPSS 21.0統計分析。符合正態分布的計量資料以均數±標準差( ±s)描述,計數資料以頻數描述。使用獨立樣本比較的t檢驗比較不同因素下胃壁厚度的統計學差異,使用線性回歸分析不同因素對胃壁厚度的影響。檢驗水準α=0.05。

±s)描述,計數資料以頻數描述。使用獨立樣本比較的t檢驗比較不同因素下胃壁厚度的統計學差異,使用線性回歸分析不同因素對胃壁厚度的影響。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 患者一般資料

本研究共納入232例患者,其中男49例,女183例;年齡18~55歲、(32±9)歲;術前BMI 28.2~61.8 kg/m2、(38.4±5.3)kg/m2。術前肥胖相關合并癥:2型糖尿病62例(26.7%)、高尿酸血癥94例(40.5%)、睡眠呼吸暫停綜合征55例(23.7%)、高血壓77例(33.2%)、甘油三酯血癥74例(31.9%)、高膽固醇血癥8例(3.4%)、高低密度脂蛋白血癥15例(6.5%)和反流性食管炎32例(13.8%)。

2.2 胃壁厚度測量結果

在3個預先確定的位置從胃竇、胃體及胃底胃壁測量的厚度沿著整個縫釘線逐漸減小,胃竇處的胃壁厚度1.73~4.31 mm、(3.04±0.38)mm、中位數為3.01 mm;胃體處的胃壁厚度1.04~3.52 mm、(2.26±0.51)mm、中位數為2.25 mm;胃底處的胃壁厚度0.50~3.10 mm、(1.63±0.32)mm、中位數為1.61 mm。

2.3 影響胃壁厚度的單因素分析結果

結果見表2。從表2可見,胃竇處的胃壁厚度在男性、BMI ≥40 kg/m2及合并高尿酸血癥患者中高于女性、BMI <40 kg/m2及不合并高尿酸血癥患者(P<0.05),而未發現它在其他不同臨床病理特征患者間比較的差異有統計學意義(P>0.05);胃底處的胃壁厚度在男性及BMI ≥40 kg/m2患者中高于女性和BMI <40 kg/m2的患者(P<0.05),未發現它在其他不同臨床病理特征患者間的差異有統計學意義(P>0.05);而未發現胃體處的胃壁厚度在不同臨床病理特征患者間比較差異有統計學意義(P>0.05)。

2.4 胃壁厚度的多重線性回歸分析結果

將單因素分析有統計學意義和臨床上認為有影響的因素納入多重線性回歸分析,結果見表3。從表3可見,女性患者相對于男性患者,胃竇處的胃壁厚度更薄(β=–0.152,t=–2.167,P=0.031);對于胃底處胃壁厚度隨BMI增高而增厚(β=0.153,t=2.281,P=0.023)。

2.5 術中及術后情況

術中未出現明顯切緣出血及釘倉爆釘的情況。有2例患者術后第1天時發現引流液量超過50 mL且顏色深紅而予以密切觀察,術后第3天時引流液量明顯變少且顏色變淺后予以拔除引流管;其余患者未出現異常出血的情況。所有患者術后隨訪90 d,在此期間未出現胃漏以及死亡的情況。

3 討論

LSG術后胃漏是較為嚴重的并發癥之一,其中胃切緣成形失敗是導致胃漏的主要器械因素,而胃壁厚度、胃壁張力、激發閉合器時胃內液體分布不均、釘倉選擇、閉合器的操作、切割不充分都是能否有效成形的決定因素,其中縫釘高度與胃壁厚度不匹配是其重要原因[12]。目前研究者多是根據外科醫生的經驗以及通過對胃組織的觸覺選擇釘倉進行縫合,它帶有主觀性,缺乏對胃壁厚度的客觀估計[13-14],再加之目前在LSG術中選擇怎樣的縫釘高度尚無統一共識,雖然2011年有一項初步共識[15]中提出了適當建議,但是由于西方肥胖人群和中國肥胖人群在胃壁厚度上存在一定差異,直接套用可能無法完全適用于中國肥胖患者。因此,胃壁厚度的測量是非常有必要的。目前,國外已有較多研究[16-17]測量了肥胖患者的胃壁厚度,然而由于中國人群與西方人群在BMI、肥胖合并癥等方面存在顯著差異[18],國外研究數據可能無法準確指導中國外科醫生在LSG術中選擇合適的縫釘高度。因此,有必要對我國肥胖患者的胃壁厚度進行準確測量,以指導LSG術中縫釘高度的選擇和評估手術風險,從而減少胃漏等并發癥的發生并提高手術成功率。

2005年Elariny等[11]采用一種通過在切除的胃組織標本上施加適當壓力后對胃竇、胃體和胃底處胃壁厚度進行測量的組織測量裝置,它可以獲得較為準確的胃壁厚度數據。隨后,更多的研究者[19-21]對LSG術后胃組織標本的胃壁厚度進行了測量,結果發現,在西方人群中,胃壁厚度與BMI、性別、高血壓等因素有關。目前在中國尚無研究特地對肥胖患者LSG術后的胃壁厚度進行測量,更鮮有研究探究中國肥胖人群中影響胃壁厚度的相關因素。本研究通過使用組織測量裝置對肥胖患者LSG術后的胃壁厚度進行了測量和分析。

既往研究[17, 19]表明,胃壁厚度在整個胃切緣線上是不一致的,在胃竇部最厚,向胃中部厚度逐漸減低,在胃底處最薄,在本研究中的測量結果與此基本一致。可見,在LSG術中根據胃不同部位選擇合適的縫釘高度是必要的。本研究進一步比較發現,男性和BMI ≥40 kg/m2的肥胖患者較女性和BMI <40 kg/m2的肥胖患者分別在胃竇和胃底處的胃壁厚度更厚,而且還發現合并高尿酸血癥患者在胃竇處的胃壁厚度更厚。隨后進一步通過多重線性回歸分析發現,BMI越高的患者胃底處的胃壁厚度更厚。國外也有文獻[19]報道胃竇處的胃壁厚度在BMI >50 kg/m2的患者中較BMI <50 kg/m2者厚。本研究和文獻報道中雖然BMI選擇的臨界值不同,但均得出了BMI與胃壁厚度有關的結論。在本研究中,選擇以40 kg/m2為截斷值,其選擇依據是經過反復分析數據并從50 kg/m2逐步減少5 kg/m2得出直至能發現有統計學意義的差異。國內還有研究者[18]對BMI對胃壁厚度的影響原因進行分析后認為可能是由于中國人群普遍存在高體脂率和低體質量。由于國內相關研究較少,針對中國患者的具體影響因素還需要進一步深入分析。另外,本研究還發現,男性患者的胃竇和胃底處的胃壁厚度均較女性厚,且進一步經多重線性回歸分析發現男性患者較女性患者胃竇處的胃壁厚度更厚。目前,關于性別與胃壁厚度的相關性研究報道的結論并不一致,譬如Huang等[12]的研究發現,男性患者胃竇處的胃壁厚度較厚,而女性患者的胃體和胃底處的胃壁厚度較厚;Rawlins等[19]的研究中只表明男性胃竇處的胃壁厚度較女性胃竇處的胃壁厚度厚;Lee等[22]的研究顯示,男性較女性在胃體處的胃壁厚度更厚,然而男性與女性在胃竇和胃底處的胃壁厚度比較差異均未見有統計學意義。分析其差異的原因,一方面可能與人種的差別有關;另一方面上述研究的樣本量均較小(分別為50例、26例和30例),數據可能缺乏代表性。除了性別和BMI,有較多研究者報道了合并癥對胃壁厚度有一定的影響,如Lee等[22]報道了2型糖尿病和血脂異常與胃體處的胃壁厚度有關,Abu-Ghanem等[23]報道了高血壓與胃壁厚度增加有關。然而在本研究中并沒有發現高血壓、2型糖尿病和血脂異常對胃壁厚度有明顯影響。這可能是由于本研究在術前對有高血壓、2型糖尿病、血脂異常等合并癥的肥胖患者采取了較為有效的術前管理,然而在本研究中發現了合并高尿酸血癥的患者在胃竇處的胃壁厚度厚于不合并高尿酸血癥的患者,其中的機制尚不清楚。目前還沒有研究報道高尿酸血癥與胃壁厚度的關系,在今后還需要更多的研究進一步探究這一發現。

從本研究及文獻報道結果看,LGS術中整個胃切緣不同部位的胃壁厚度存在一定的差異,它直接影響著釘倉的選擇。有研究者[19, 24]提出,胃壁組織厚度不應超過釘倉的上限,建議在激發吻合器之前仔細評估胃壁厚度,選擇等于或接近胃壁厚度的釘倉。在本研究團隊的實踐中,根據不同的BMI選擇了不同的釘倉,共進行了約1 500例LSG手術,術后僅出現了3例胃漏和4例需要再次手術的出血病例,其中1例患者由于胃壁較厚,雖然使用了縫釘更高的吻合器,然而該患者仍在接近His角的位置發生胃漏。

總之,從本研究結果提示,胃壁厚度與胃壁的解剖位置有關,胃竇和胃底部的胃壁厚度是受臨床因素影響較明顯的部位。本研究結果可能有助于外科醫生在LSG術中選擇合適的縫釘高度,降低術后并發癥發生率,提高手術治療效果。但也需要看到本研究的局限性,首先本研究采用回顧性設計以及樣本量有限;其次,本研究數據來源于單中心,其普適性有限,在今后會聯合其他減重中心獲得更加廣泛全面的數據,進一步了解真實準確的臨床數據;此外可能還有一些影響胃壁厚度的因素沒有被研究,如吸煙、脂肪肝等。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:袁培文完成了數據收集及文稿的撰寫工作;洪健和王輝提供了研究思路及方向;Fidele Kakule Kitaghenda和孫霞指導統計學分析;姚立彬和朱孝成對論文進行了修改和指導。

倫理聲明:本研究通過了徐州醫科大學附屬醫院醫學倫理委員會的審批(批文編號:XYFY2023-KL231-01)。