引用本文: 董海峰, 李康寧, 張恒, 鄭英斌. 基于SEER數據庫結直腸印戒細胞癌發生遠處轉移風險列線圖預測模型的建立與驗證. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(9): 1085-1092. doi: 10.7507/1007-9424.202403082 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

結直腸癌(colorectal cancer,CRC)是全球第3大惡性腫瘤,約占所有惡性腫瘤的10% ,是全球第2大癌癥相關死因[1-2]。印戒細胞癌(signet-ring cell carcinoma,SRCC)是CRC的一種罕見組織病理學亞型,它由Laufman和Saphir于1951年首次提出[3],占結直腸腺癌的0.6%~2.7%[4]。印戒細胞胞漿內含有較多黏蛋白,將細胞核擠壓至細胞的周邊,SRCC中的印戒細胞超過50%[5]。與經典結直腸腺癌相比,SRCC具有獨特的分子和腫瘤生物學特征,它多發生于年輕患者,晚期患者較多,較易發生遠處轉移(distant metastasis,DM),預后較差[6]。DM是結直腸SRCC預后不良的一個重要危險因素,嚴重影響患者的生存率。最常見的轉移部位是腹膜,其次是肝和肺,常出現多發轉移[7]。較罕見的轉移部位如心臟、骨骼、胰腺等在SRCC中的發生率是經典結直腸腺癌的3倍[8]。因此,研究與結直腸SRCC發生DM相關的風險因素很有必要。

列線圖模型可通過整合不同臨床病理特征直觀地預測某一臨床事件發生的概率,可以幫助改善臨床決策,已廣泛應用于腫瘤研究領域,如肺癌、胃癌、肝癌[9-11]等。由于結直腸SRCC發病率較低,目前國內外關于結直腸SRCC的報道多為個案報道和臨床病理特征及預后因素分析,而關于結直腸SRCC發生DM風險因素的列線圖預測模型的相關報道較少。美國監測、流行病學和最終結果(the Surveillance Epidemiology and End Results,SEER)數據庫是美國最大的公共衛生數據庫之一,已被廣泛用于多種腫瘤的臨床研究[12-13]。本研究通過提取SEER數據庫中結直腸SRCC患者的臨床病理資料,構建其發生DM風險的列線圖模型,從而為臨床決策提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

通過SEER*Stat Version 8.4.3軟件提取2004-2015年期間SEER數據庫中17個地區登記為結直腸SRCC的患者4 752例。納入標準:① 腫瘤發生部位為結腸及直腸;② 組織病理學為SRCC,腫瘤疾病分類編碼(ICD-O-3)中組織學編碼

1.2 觀察指標

數據清洗后納入研究的變量包括:① 一般資料,如性別、年齡、種族及婚姻狀況(未婚包括離異、單身、喪偶),其中,年齡根據既往報道進行分組[14-15];② 腫瘤部位,右結腸包括闌尾、盲腸、升結腸、結腸肝區和橫結腸,左結腸包括結腸脾區、降結腸和乙狀結腸,直腸包括直乙交界區和直腸;③ 腫瘤組織學分級, 1級、2級、3級和4級分別為高分化、中分化、低分化和未分化;④ 腫瘤T分期、N分期、手術、放療和化療。

1.3 統計學方法

基于R-4.3.1(https://www.R-project.org)和IBM SPSS Statistics 26.0軟件進行統計學分析。將連續性變量轉變為分類變量,分類變量用頻數和百分比表示,無序分類變量組間比較采用χ2檢驗,等級資料采用兩獨立樣本Mann-Whitney U檢驗。應用SPSS軟件,采用單因素logistic回歸分析方法對訓練集中各因素進行統計學分析,連同臨床上認為對預后有影響因素,以“向后LR法”納入多因素logistic回歸分析并獲取每個獨立風險因素的比值比 (odds ratio,OR)和95% 可信區間(confidence interval,CI)。根據多因素回歸分析結果,應用R“rms包”構建SRCC發生DM列線圖模型。通過繪制受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線和曲線下面積(area under the curve,AUC)評價模型的分辨力。采用Bootstrap法進行內部驗證(B=1 000),繪制校準曲線并進行擬合優度Hosmer–Lemeshow檢驗以評價模型的校準度。通過決策曲線分析(decision curve analysis,DCA)評價模型的臨床實用性。通過ROC曲線的最大約登指數(敏感度+特異度–1)確定預測模型的最佳截斷值,以敏感度、特異度、準確度、預測值和似然比評估最佳截斷值的準確性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般情況

本研究共納入2 595例結直腸SRCC患者,包括訓練集1 819例,驗證集776例。男性1 263例(48.7%),女性1 332例(51.3%);中位年齡64歲(18~85歲),65歲及以上1 405例(54.1%)。腫瘤發生部位右結腸較多,共1 571例(60.5%),其次為直腸530例(20.4%),左結腸425(16.4%)。組織學分級3級和4級共2 425例(93.4%),發生DM 1 022例(39.4%)。訓練集和驗證集患者的臨床病理資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,具體見表1。訓練集患者中有DM者697例(有DM組),無DM者1 122例(無DM組),2組患者的臨床病理資料比較見表2,由表2可見,2組患者在不同年齡、腫瘤部位、T分期和N分期以及是否手術治療、放療和化療方面所占比例的差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.2 單因素及多因素logistic回歸分析結果

在訓練集中,通過單因素logistic回歸分析,結果顯示:年齡、腫瘤部位、T分期、N分期、手術治療、放療和化療均與DM相關(P<0.05),見表3。既往研究認為組織學分級是SRCC預后的風險因素,故將“組織學分級”和單因素分析P<0.2的因素一同進行多因素logistic回歸分析,結果顯示:性別、年齡、T分期、N分期、手術治療、放療和化療是結直腸SRCC患者發生DM的獨立危險因素(P<0.05),男性、≤65歲、T分期高、N分期高、未行手術治療以及未行放療和化療的結直腸SRCC患者更易發生DM,具體見表4。

2.3 列線圖預測模型的構建

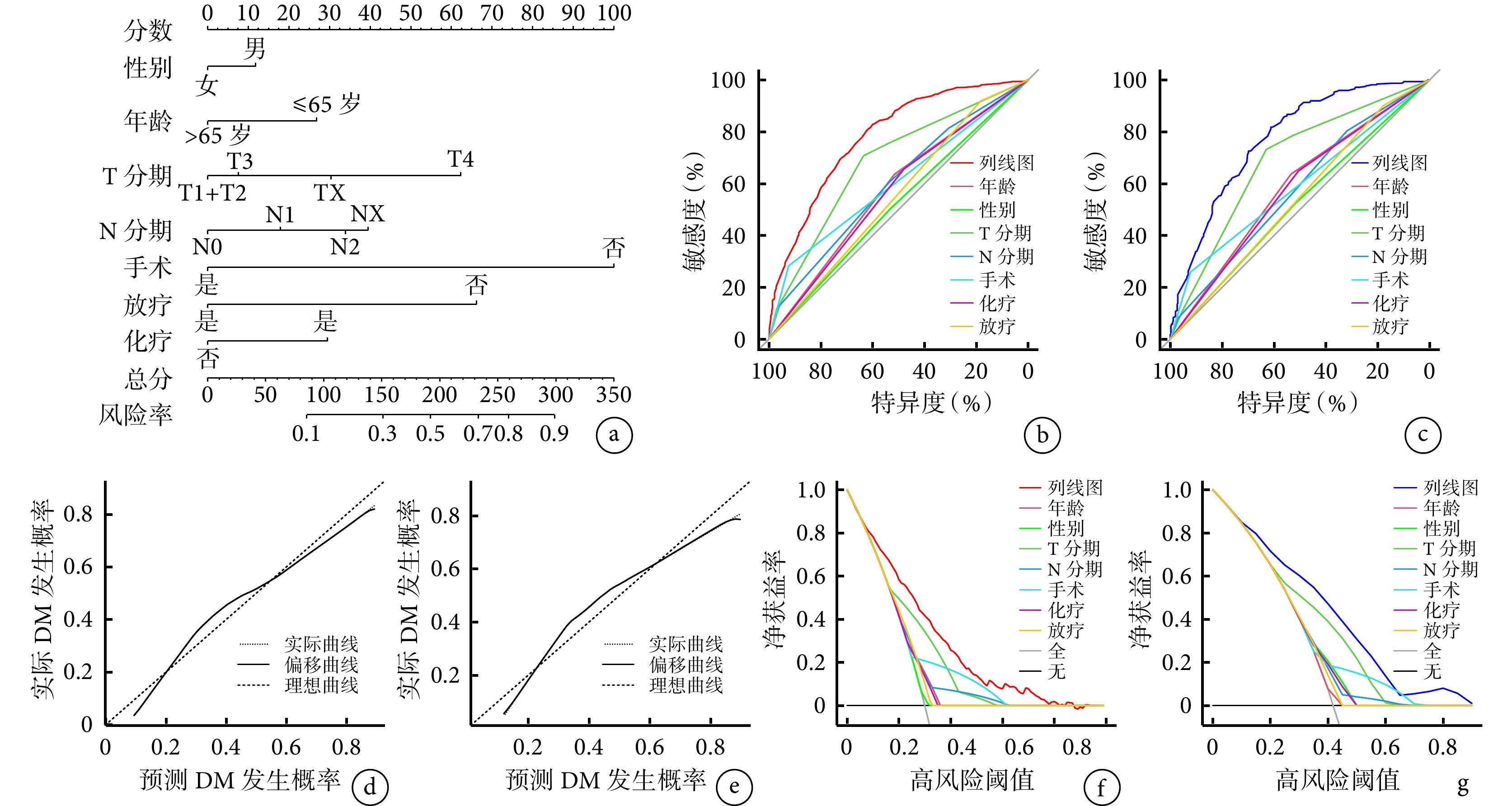

根據多因素logistic回歸分析篩選出的7個獨立危險因素,構建結直腸SRCC發生DM風險的列線圖預測模型(圖1a)。利用該列線圖可獲得每位患者每項危險因素的單項評分,將各項得分相加即得到總分,總分所對應的預測概率即為結直腸SRCC發生DM的風險。

圖1

示結直腸SRCC發生DM風險的列線圖及其ROC曲線、校準曲線和DCA曲線

圖1

示結直腸SRCC發生DM風險的列線圖及其ROC曲線、校準曲線和DCA曲線

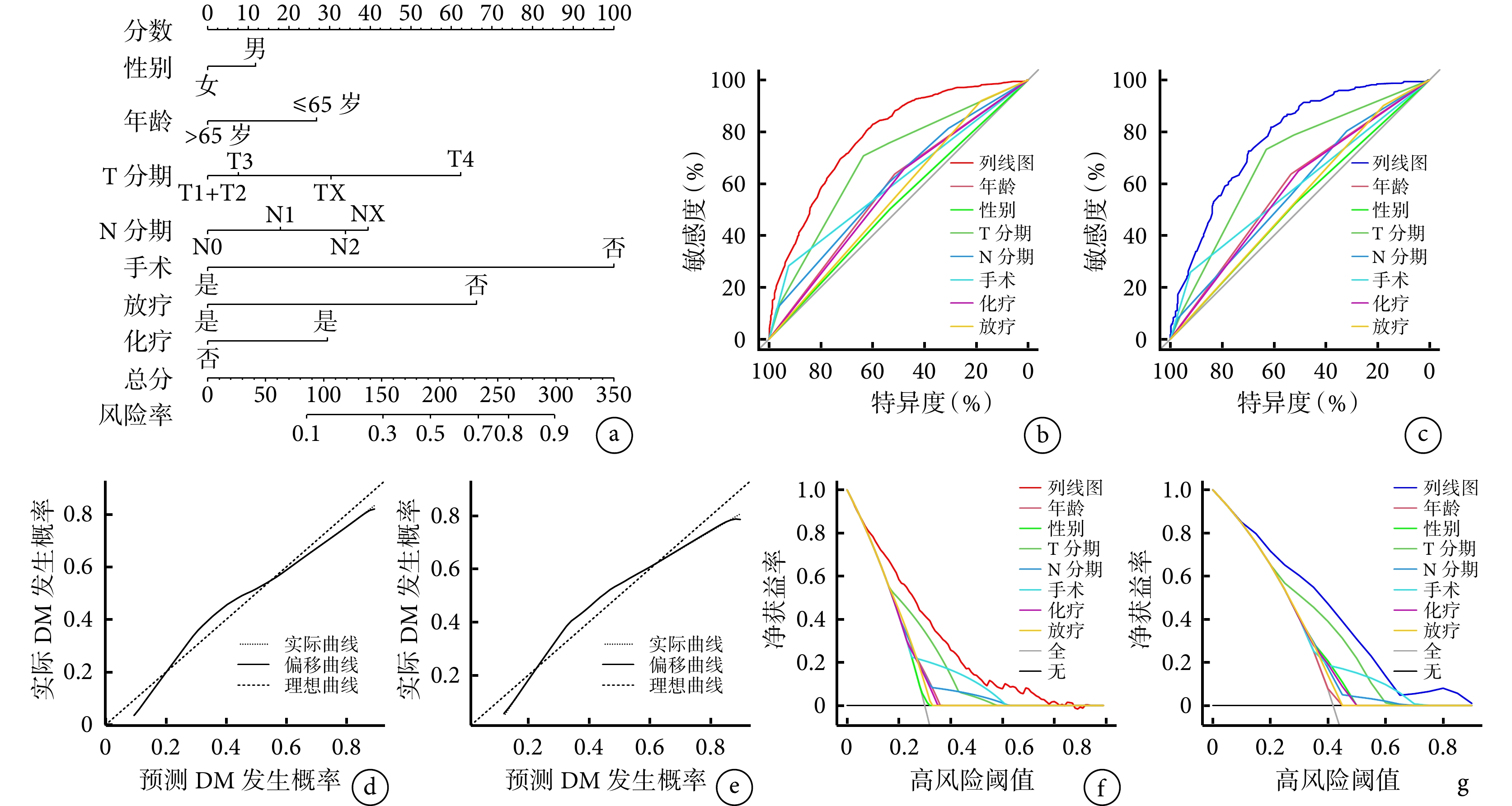

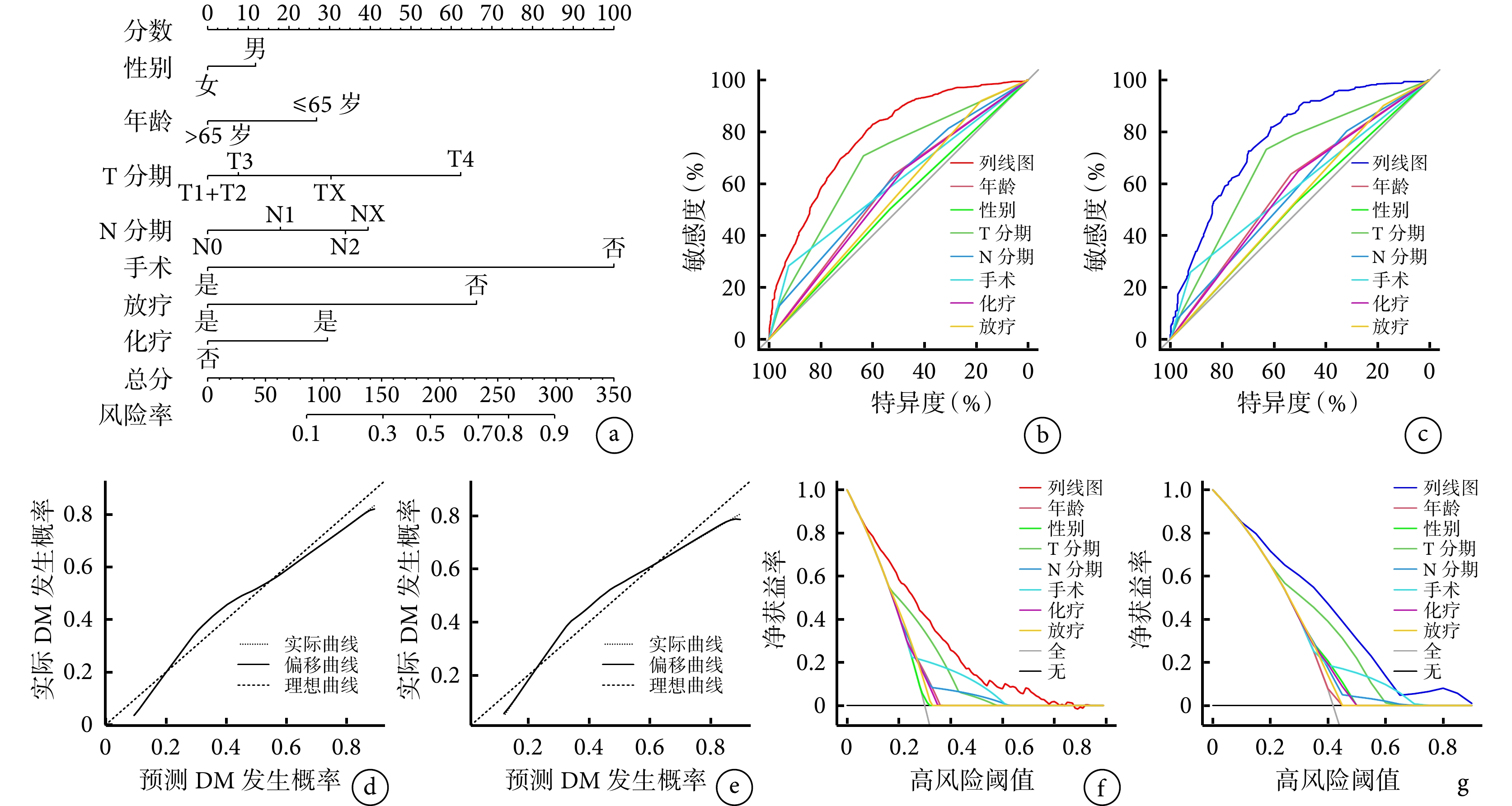

a:列線圖預測模型;b、c:列線圖預測模型在訓練集(b)與驗證集(c)中的ROC曲線;d、e:列線圖預測模型在訓練集(d)與驗證集(e)中的校準曲線;f、g:列線圖預測模型在訓練集(f)與驗證集(g)中的DCA曲線

2.4 列線圖預測模型的內部驗證

2.4.1 區分度

分別繪制訓練集和驗證集ROC曲線,得到2組人群列線圖模型,AUC分別為0.78 [95%CI為(0.76,0.80)] 和0.77 [95%CI為(0.74,0.81]。AUC均大于0.75,且比單個因素的AUC值要大(表5),表明該列線圖預測模型具有良好的區分度(圖1b和1c)。

2.4.2 校準度

列線圖預測模型在訓練集和驗證集中的校準曲線見圖1d和1e。由圖1d和1e可見,2組人群的校準曲線均靠近45° 理想曲線,表明預測值和實際值之間具有較好的一致性。分別在訓練集和驗證集中對預測模型進行擬合優度 Hosmer-Lemeshow檢驗:χ2=9.43,P=0.31和χ2=12.47,P=0.13,表明預測值與實際值之間擬合良好。

2.4.3 臨床實用性

分別繪制訓練集和驗證集的DCA曲線,當2組人群閾概率分別在10%~95%和11%~90%范圍內時,使用該列線圖模型預測結直腸SRCC患者發生DM風險比“全”或“無”以及單個因素產生更高的凈獲益(圖1f和1g)。

2.4.4 診斷試驗評價指標

在最大約登指數下,預測模型ROC曲線的最佳臨界值為0.43,對應的截斷值為187.92分,以該截斷值將SCRR患者分為發生DM高風險組和低風險組,此時在訓練集中用于區分DM的敏感度、特異度、陽性預測值和陰性預測值分別為78%、65%、58%和83%,在驗證集中分別為85%、57%、59%和85%(表6)。

3 討論

結直腸SRCC是一種非常罕見的腫瘤類型,占結直腸腺癌的0.6%~2.7%[4]。目前關于結直腸SRCC的報道較少,其生物學特征包括晚期病例較多,好發于右半結腸,易發生血管和神經浸潤,易發生腹膜轉移和淋巴結轉移,預后較差[7, 16-17]。目前,對結直腸SRCC伴DM的治療效果不佳[18]。因此,有必要開發一種預測模型以預測結直腸SRCC患者發生DM的風險,以增強臨床醫生對患者的監測并及早預防DM的發生。目前,國內外關于結直腸SRCC發生DM風險列線圖預測模型的相關報道較少。本研究通過單因素和多因素logistic回歸分析篩選出影響結直腸SRCC發生DM的風險因素,包括性別、年齡、T分期、N分期、手術、放療和化療,并構建了列線圖預測模型。

臨床實踐表明,結直腸SRCC腹膜轉移的發生率很高。Tamhankar等[19]研究發現,大部分Ⅳ期患者有腹膜轉移(86.5%)。在Wang等[17]的研究中也發現結直腸SRCC組57%的Ⅳ期患者出現腹膜轉移。腹膜轉移會影響患者的生存期,預后極差[19-21]。其他較罕見的轉移部位有食管、乳腺、前列腺、眼眶、皮膚、椎骨等[22-27]。血行途徑和淋巴通道可能在結直腸SRCC的DM中發揮了重要作用。有研究[28]發現,E-鈣粘蛋白、β-連環蛋白和纖維連接蛋白在結直腸SRCC中的表達明顯降低,而基質金屬蛋白酶-1表達升高,它們與腫瘤的高侵襲性、局部浸潤及DM有關。Wang等[29]回顧性研究了59例結直腸SRCC患者的病理標本,通過免疫組化染色發現36例(61%)出現E-鈣粘蛋白表達缺失,14例(23.7%)出現DM。關于SRCC的獨特表型和高度的侵襲性還需要進一步研究,以闡明其分子機制。

本研究分析了影響結直腸SRCC發生DM的風險因素,結果顯示:是否手術治療是SRCC發生DM的主要風險因素,未手術者OR為7.85 [95%CI為(5.19,11.86),P<0.01]。未手術者比手術者更容易發生DM,因為手術切除或破壞了腫瘤組織,減輕了腫瘤負荷,從而降低了腫瘤發生DM的風險[30]。Yang等[15]的一項大樣本回顧性研究發現接受手術治療是結直腸SRCC的一個獨立預后因子 [HR=0.69, 95%CI為(0.57,0.84),P<0.01]。手術治療在可切除的轉移性腫瘤中已被證實仍然是一種標準治療方法,它能夠提供更好的局部控制和更長的生存期[31]。因此在沒有手術禁忌證的情況下,對于有DM風險的結直腸SRCC患者建議行手術治療以獲得較好的預后。在本研究中性別和年齡也是DM的風險因素。一項基于人群的大樣本研究[32]顯示,結直腸SRCC的平均發病年齡為65歲,比結直腸腺癌早3.5年。本研究中患者中位發病年齡為64歲。T分期和N分期也是DM的風險因素,本研究發現T分期越高,腫瘤發生DM的風險越高,因為T分期越高,越容易發生血行播散,導致腫瘤出現DM。Weng等[4]發現,與非SRCC相比,SRCC更易發生淋巴結轉移(77.8% 比44.4%,P=0.01)。Hugen等[33]的研究指出,結直腸SRCC患者可以從化療中獲益,尤其是Ⅱ期和Ⅲ期患者。Shi等[34]發現,化療在結直腸SRCC遠處轉移組比非轉移組療效要好。而在本研究中化療是DM的一個危險因素(否vs是,OR=0.55,P<0.01),可能與本研究患者都是Ⅳ期有關。本研究中放療是DM的保護性因素,(否vs是,OR=3.91,P<0.01),有報道放療使結直腸SRCC患者的死亡風險降低39% [HR=0.61,95%CI為(0.39,0.95),P=0.03][35]。既往研究[36]發現結直腸SRCC好發于右半結腸,本研究結果與既往研究結果一致。

列線圖是一種新型臨床預測模型,目前已廣泛應用于臨床研究中[37-38]。本研究通過單因素和多因素logistic回歸分析,篩選出性別、年齡、T分期、N分期、手術、放療和化療7個臨床中容易獲取的獨立危險因素,構建了結直腸SRCC發生DM風險的列線圖預測模型。通過該模型可個體化預測結直腸SRCC患者發生DM的風險。此外,本研究對列線圖預測模型的區分度、校準度和臨床實用性進行了內部驗證,證實了該模型的預測能力。此外,本研究也給出了敏感度、特異度、陽性預測值和陰性預測值以提高預測模型的臨床應用價值,根據預測模型的最佳截斷值將SRCC患者分為發生DM的高風險組和低風險組,協助臨床醫生做出最佳決策。因此,該預測模型可以為臨床醫生的臨床決策提供參考。但本研究也存在一定的局限性。首先,該研究是一項大樣本回顧性研究,難免會產生選擇偏倚。因此,將來需要前瞻性、多中心臨床研究以驗證該模型的準確性。其次,SEER數據庫中缺乏一些相關的危險因子,如高血壓、糖尿病、腫瘤切緣情況以及具體的手術方式、放化療方案等。最后,本研究僅對預測模型進行了內部驗證,尚需外部數據進行外部驗證以進一步驗證該模型的準確性及可靠性。盡管存在以上局限性,但該列線圖模型對臨床醫生的臨床決策有一定的參考意義。

綜上,本研究結果顯示患者性別、年齡、T分期、N分期、手術、放療和化療是影響結直腸SRCC發生DM的獨立危險因素,并構建了列線圖預測模型,該模型具有較高的準確性,可以幫助臨床醫生對結直腸SRCC患者進行監測和隨訪,提高患者的生存率。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:董海峰負責研究設計、收集和分析數據并撰寫論文;李康寧負責收集和分析數據、修改論文;張恒負責指導論文撰寫及控制論文質量;鄭英斌對論文邏輯、表述方式進行審閱及修改。

結直腸癌(colorectal cancer,CRC)是全球第3大惡性腫瘤,約占所有惡性腫瘤的10% ,是全球第2大癌癥相關死因[1-2]。印戒細胞癌(signet-ring cell carcinoma,SRCC)是CRC的一種罕見組織病理學亞型,它由Laufman和Saphir于1951年首次提出[3],占結直腸腺癌的0.6%~2.7%[4]。印戒細胞胞漿內含有較多黏蛋白,將細胞核擠壓至細胞的周邊,SRCC中的印戒細胞超過50%[5]。與經典結直腸腺癌相比,SRCC具有獨特的分子和腫瘤生物學特征,它多發生于年輕患者,晚期患者較多,較易發生遠處轉移(distant metastasis,DM),預后較差[6]。DM是結直腸SRCC預后不良的一個重要危險因素,嚴重影響患者的生存率。最常見的轉移部位是腹膜,其次是肝和肺,常出現多發轉移[7]。較罕見的轉移部位如心臟、骨骼、胰腺等在SRCC中的發生率是經典結直腸腺癌的3倍[8]。因此,研究與結直腸SRCC發生DM相關的風險因素很有必要。

列線圖模型可通過整合不同臨床病理特征直觀地預測某一臨床事件發生的概率,可以幫助改善臨床決策,已廣泛應用于腫瘤研究領域,如肺癌、胃癌、肝癌[9-11]等。由于結直腸SRCC發病率較低,目前國內外關于結直腸SRCC的報道多為個案報道和臨床病理特征及預后因素分析,而關于結直腸SRCC發生DM風險因素的列線圖預測模型的相關報道較少。美國監測、流行病學和最終結果(the Surveillance Epidemiology and End Results,SEER)數據庫是美國最大的公共衛生數據庫之一,已被廣泛用于多種腫瘤的臨床研究[12-13]。本研究通過提取SEER數據庫中結直腸SRCC患者的臨床病理資料,構建其發生DM風險的列線圖模型,從而為臨床決策提供參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

通過SEER*Stat Version 8.4.3軟件提取2004-2015年期間SEER數據庫中17個地區登記為結直腸SRCC的患者4 752例。納入標準:① 腫瘤發生部位為結腸及直腸;② 組織病理學為SRCC,腫瘤疾病分類編碼(ICD-O-3)中組織學編碼

1.2 觀察指標

數據清洗后納入研究的變量包括:① 一般資料,如性別、年齡、種族及婚姻狀況(未婚包括離異、單身、喪偶),其中,年齡根據既往報道進行分組[14-15];② 腫瘤部位,右結腸包括闌尾、盲腸、升結腸、結腸肝區和橫結腸,左結腸包括結腸脾區、降結腸和乙狀結腸,直腸包括直乙交界區和直腸;③ 腫瘤組織學分級, 1級、2級、3級和4級分別為高分化、中分化、低分化和未分化;④ 腫瘤T分期、N分期、手術、放療和化療。

1.3 統計學方法

基于R-4.3.1(https://www.R-project.org)和IBM SPSS Statistics 26.0軟件進行統計學分析。將連續性變量轉變為分類變量,分類變量用頻數和百分比表示,無序分類變量組間比較采用χ2檢驗,等級資料采用兩獨立樣本Mann-Whitney U檢驗。應用SPSS軟件,采用單因素logistic回歸分析方法對訓練集中各因素進行統計學分析,連同臨床上認為對預后有影響因素,以“向后LR法”納入多因素logistic回歸分析并獲取每個獨立風險因素的比值比 (odds ratio,OR)和95% 可信區間(confidence interval,CI)。根據多因素回歸分析結果,應用R“rms包”構建SRCC發生DM列線圖模型。通過繪制受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線和曲線下面積(area under the curve,AUC)評價模型的分辨力。采用Bootstrap法進行內部驗證(B=1 000),繪制校準曲線并進行擬合優度Hosmer–Lemeshow檢驗以評價模型的校準度。通過決策曲線分析(decision curve analysis,DCA)評價模型的臨床實用性。通過ROC曲線的最大約登指數(敏感度+特異度–1)確定預測模型的最佳截斷值,以敏感度、特異度、準確度、預測值和似然比評估最佳截斷值的準確性。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 一般情況

本研究共納入2 595例結直腸SRCC患者,包括訓練集1 819例,驗證集776例。男性1 263例(48.7%),女性1 332例(51.3%);中位年齡64歲(18~85歲),65歲及以上1 405例(54.1%)。腫瘤發生部位右結腸較多,共1 571例(60.5%),其次為直腸530例(20.4%),左結腸425(16.4%)。組織學分級3級和4級共2 425例(93.4%),發生DM 1 022例(39.4%)。訓練集和驗證集患者的臨床病理資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性,具體見表1。訓練集患者中有DM者697例(有DM組),無DM者1 122例(無DM組),2組患者的臨床病理資料比較見表2,由表2可見,2組患者在不同年齡、腫瘤部位、T分期和N分期以及是否手術治療、放療和化療方面所占比例的差異均有統計學意義(P<0.05)。

2.2 單因素及多因素logistic回歸分析結果

在訓練集中,通過單因素logistic回歸分析,結果顯示:年齡、腫瘤部位、T分期、N分期、手術治療、放療和化療均與DM相關(P<0.05),見表3。既往研究認為組織學分級是SRCC預后的風險因素,故將“組織學分級”和單因素分析P<0.2的因素一同進行多因素logistic回歸分析,結果顯示:性別、年齡、T分期、N分期、手術治療、放療和化療是結直腸SRCC患者發生DM的獨立危險因素(P<0.05),男性、≤65歲、T分期高、N分期高、未行手術治療以及未行放療和化療的結直腸SRCC患者更易發生DM,具體見表4。

2.3 列線圖預測模型的構建

根據多因素logistic回歸分析篩選出的7個獨立危險因素,構建結直腸SRCC發生DM風險的列線圖預測模型(圖1a)。利用該列線圖可獲得每位患者每項危險因素的單項評分,將各項得分相加即得到總分,總分所對應的預測概率即為結直腸SRCC發生DM的風險。

圖1

示結直腸SRCC發生DM風險的列線圖及其ROC曲線、校準曲線和DCA曲線

圖1

示結直腸SRCC發生DM風險的列線圖及其ROC曲線、校準曲線和DCA曲線

a:列線圖預測模型;b、c:列線圖預測模型在訓練集(b)與驗證集(c)中的ROC曲線;d、e:列線圖預測模型在訓練集(d)與驗證集(e)中的校準曲線;f、g:列線圖預測模型在訓練集(f)與驗證集(g)中的DCA曲線

2.4 列線圖預測模型的內部驗證

2.4.1 區分度

分別繪制訓練集和驗證集ROC曲線,得到2組人群列線圖模型,AUC分別為0.78 [95%CI為(0.76,0.80)] 和0.77 [95%CI為(0.74,0.81]。AUC均大于0.75,且比單個因素的AUC值要大(表5),表明該列線圖預測模型具有良好的區分度(圖1b和1c)。

2.4.2 校準度

列線圖預測模型在訓練集和驗證集中的校準曲線見圖1d和1e。由圖1d和1e可見,2組人群的校準曲線均靠近45° 理想曲線,表明預測值和實際值之間具有較好的一致性。分別在訓練集和驗證集中對預測模型進行擬合優度 Hosmer-Lemeshow檢驗:χ2=9.43,P=0.31和χ2=12.47,P=0.13,表明預測值與實際值之間擬合良好。

2.4.3 臨床實用性

分別繪制訓練集和驗證集的DCA曲線,當2組人群閾概率分別在10%~95%和11%~90%范圍內時,使用該列線圖模型預測結直腸SRCC患者發生DM風險比“全”或“無”以及單個因素產生更高的凈獲益(圖1f和1g)。

2.4.4 診斷試驗評價指標

在最大約登指數下,預測模型ROC曲線的最佳臨界值為0.43,對應的截斷值為187.92分,以該截斷值將SCRR患者分為發生DM高風險組和低風險組,此時在訓練集中用于區分DM的敏感度、特異度、陽性預測值和陰性預測值分別為78%、65%、58%和83%,在驗證集中分別為85%、57%、59%和85%(表6)。

3 討論

結直腸SRCC是一種非常罕見的腫瘤類型,占結直腸腺癌的0.6%~2.7%[4]。目前關于結直腸SRCC的報道較少,其生物學特征包括晚期病例較多,好發于右半結腸,易發生血管和神經浸潤,易發生腹膜轉移和淋巴結轉移,預后較差[7, 16-17]。目前,對結直腸SRCC伴DM的治療效果不佳[18]。因此,有必要開發一種預測模型以預測結直腸SRCC患者發生DM的風險,以增強臨床醫生對患者的監測并及早預防DM的發生。目前,國內外關于結直腸SRCC發生DM風險列線圖預測模型的相關報道較少。本研究通過單因素和多因素logistic回歸分析篩選出影響結直腸SRCC發生DM的風險因素,包括性別、年齡、T分期、N分期、手術、放療和化療,并構建了列線圖預測模型。

臨床實踐表明,結直腸SRCC腹膜轉移的發生率很高。Tamhankar等[19]研究發現,大部分Ⅳ期患者有腹膜轉移(86.5%)。在Wang等[17]的研究中也發現結直腸SRCC組57%的Ⅳ期患者出現腹膜轉移。腹膜轉移會影響患者的生存期,預后極差[19-21]。其他較罕見的轉移部位有食管、乳腺、前列腺、眼眶、皮膚、椎骨等[22-27]。血行途徑和淋巴通道可能在結直腸SRCC的DM中發揮了重要作用。有研究[28]發現,E-鈣粘蛋白、β-連環蛋白和纖維連接蛋白在結直腸SRCC中的表達明顯降低,而基質金屬蛋白酶-1表達升高,它們與腫瘤的高侵襲性、局部浸潤及DM有關。Wang等[29]回顧性研究了59例結直腸SRCC患者的病理標本,通過免疫組化染色發現36例(61%)出現E-鈣粘蛋白表達缺失,14例(23.7%)出現DM。關于SRCC的獨特表型和高度的侵襲性還需要進一步研究,以闡明其分子機制。

本研究分析了影響結直腸SRCC發生DM的風險因素,結果顯示:是否手術治療是SRCC發生DM的主要風險因素,未手術者OR為7.85 [95%CI為(5.19,11.86),P<0.01]。未手術者比手術者更容易發生DM,因為手術切除或破壞了腫瘤組織,減輕了腫瘤負荷,從而降低了腫瘤發生DM的風險[30]。Yang等[15]的一項大樣本回顧性研究發現接受手術治療是結直腸SRCC的一個獨立預后因子 [HR=0.69, 95%CI為(0.57,0.84),P<0.01]。手術治療在可切除的轉移性腫瘤中已被證實仍然是一種標準治療方法,它能夠提供更好的局部控制和更長的生存期[31]。因此在沒有手術禁忌證的情況下,對于有DM風險的結直腸SRCC患者建議行手術治療以獲得較好的預后。在本研究中性別和年齡也是DM的風險因素。一項基于人群的大樣本研究[32]顯示,結直腸SRCC的平均發病年齡為65歲,比結直腸腺癌早3.5年。本研究中患者中位發病年齡為64歲。T分期和N分期也是DM的風險因素,本研究發現T分期越高,腫瘤發生DM的風險越高,因為T分期越高,越容易發生血行播散,導致腫瘤出現DM。Weng等[4]發現,與非SRCC相比,SRCC更易發生淋巴結轉移(77.8% 比44.4%,P=0.01)。Hugen等[33]的研究指出,結直腸SRCC患者可以從化療中獲益,尤其是Ⅱ期和Ⅲ期患者。Shi等[34]發現,化療在結直腸SRCC遠處轉移組比非轉移組療效要好。而在本研究中化療是DM的一個危險因素(否vs是,OR=0.55,P<0.01),可能與本研究患者都是Ⅳ期有關。本研究中放療是DM的保護性因素,(否vs是,OR=3.91,P<0.01),有報道放療使結直腸SRCC患者的死亡風險降低39% [HR=0.61,95%CI為(0.39,0.95),P=0.03][35]。既往研究[36]發現結直腸SRCC好發于右半結腸,本研究結果與既往研究結果一致。

列線圖是一種新型臨床預測模型,目前已廣泛應用于臨床研究中[37-38]。本研究通過單因素和多因素logistic回歸分析,篩選出性別、年齡、T分期、N分期、手術、放療和化療7個臨床中容易獲取的獨立危險因素,構建了結直腸SRCC發生DM風險的列線圖預測模型。通過該模型可個體化預測結直腸SRCC患者發生DM的風險。此外,本研究對列線圖預測模型的區分度、校準度和臨床實用性進行了內部驗證,證實了該模型的預測能力。此外,本研究也給出了敏感度、特異度、陽性預測值和陰性預測值以提高預測模型的臨床應用價值,根據預測模型的最佳截斷值將SRCC患者分為發生DM的高風險組和低風險組,協助臨床醫生做出最佳決策。因此,該預測模型可以為臨床醫生的臨床決策提供參考。但本研究也存在一定的局限性。首先,該研究是一項大樣本回顧性研究,難免會產生選擇偏倚。因此,將來需要前瞻性、多中心臨床研究以驗證該模型的準確性。其次,SEER數據庫中缺乏一些相關的危險因子,如高血壓、糖尿病、腫瘤切緣情況以及具體的手術方式、放化療方案等。最后,本研究僅對預測模型進行了內部驗證,尚需外部數據進行外部驗證以進一步驗證該模型的準確性及可靠性。盡管存在以上局限性,但該列線圖模型對臨床醫生的臨床決策有一定的參考意義。

綜上,本研究結果顯示患者性別、年齡、T分期、N分期、手術、放療和化療是影響結直腸SRCC發生DM的獨立危險因素,并構建了列線圖預測模型,該模型具有較高的準確性,可以幫助臨床醫生對結直腸SRCC患者進行監測和隨訪,提高患者的生存率。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:董海峰負責研究設計、收集和分析數據并撰寫論文;李康寧負責收集和分析數據、修改論文;張恒負責指導論文撰寫及控制論文質量;鄭英斌對論文邏輯、表述方式進行審閱及修改。