急性胰腺炎是臨床常見的危急重癥,臨床治療已經形成了多學科、中西醫協同治療的模式。但其病因病機復雜多變,其中免疫應答在疾病的發生和轉變過程中至關重要,因此筆者基于免疫應答反應在急性胰腺炎疾病進展不同階段的變化,以及出現相關并發癥的病理生理基礎的思考,針對該疾病的生物學特點和規律,總結出合理的按病程實施的中西醫協同管理策略,以期促進該疾病治療的最優化、精準化。

引用本文: 陳敏, 武鵬宇, 鄧杲, 郗恒, 李佳珍, 文君. 基于免疫應答的急性胰腺炎中西醫協同診治策略. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(2): 155-160. doi: 10.7507/1007-9424.202402008 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

急性胰腺炎(acute pancreatitis,AP)是由多種病因引起的胰酶激活導致胰腺局部炎癥反應的常見消化系統疾病。AP具有起病急、病情重、并發癥多、病死率高等特點,近年來發病率有明顯增加的趨勢,中國20年間發病率由 0.19%上升至 0.71%[1]。研究表明,AP的發生和發展機制較復雜,除經典的胰酶異常激活-自身消化學說、腺泡細胞損傷之外,近年來線粒體功能障礙、內質網應激、鈣超載等機制也逐漸受到重視[2],尤其是在AP發生發展的各個時期,自身免疫調控異常都起到重要作用。疾病早期,損傷的腺泡細胞釋放趨化因子、細胞因子和各種黏附分子,招募和介導免疫細胞浸潤到損傷部位,損傷和壞死細胞釋放的細胞內容物激活單核細胞和中性粒細胞,加重炎癥反應。隨著病程的進展,以抗炎細胞因子如轉化生長因子-β、白細胞介素(interleukin,IL)-4和IL-10為特征的抗炎反應綜合征(compensatory anti-inflammatory response syndrome,CARS)出現,加重壞死物積聚,繼發嚴重感染[3]。因此,及時診斷或及早干預AP的發生發展,避免早期過度炎癥反應及后期CARS非常重要。

AP的多學科綜合救治模式已逐漸成為共識,中西醫協同可將西醫以疾病為主的模式化診療和中醫的個性化診療相結合,形成“辨證論治、病證結合”的診療模式[4]。所以在AP的診斷、治療中中西醫協同可以充分發揮兩者的優勢,為患者提供全面、合理、個體化的治療方案,促進疾病的康復。但目前治療中還存在救治理念不統一、相關學科介入時機不明確、并發癥處理不完善的問題[5]。所以應建立規范的綜合診治思路,在不同時間點優化多學科處置流程。本文結合筆者所在團隊中西醫多學科協作管理經驗,基于免疫應答機制,針對AP的生物學特點和規律,根據病程實施中西醫協同管理策略。

1 AP各階段的免疫應答特點

1.1 初期

AP初期的免疫應答特點是胰腺微循環障礙及病理性鈣超載。常見的腺泡細胞毒素如乙醇、尼古丁和膽汁酸,或導管阻塞、導管內酸化和導管細胞暴露于膽汁酸引起的導管內事件,使腺泡細胞和免疫系統產生交互,早期炎癥反應持續性放大[6],促炎性介質和細胞因子釋放,進而提高毛細血管的滲透性,引發毛細血管滲透綜合征,血漿持續滲透到腹腔、腹膜后間隙以及胰周,腹腔大量炎性介質積聚造成患者出現低血容量、腹膜炎、低血壓甚至休克,加重胰腺灌注不足。微循環障礙通過以下途徑影響AP的進展,包括局部血管活性因子分泌、血管通透性增加、缺血-再灌注、血管內凝血和白細胞黏附[7]。

病理性鈣超載也是加重AP的另一個重要機制。細胞質內的鈣離子內流是腺泡細胞的必要生理反應,但細胞內病理性鈣超載將導致線粒體內外膜通透性增加。當鈣通道處于高電導狀態時,三磷酸腺苷(ATP)的生成最終會消失,導致線粒體通透性增加,繼而觸發細胞死亡。ATP消耗會促進有毒的鈣離子通過破壞ATP依賴的內質網鈣離子泵和質膜鈣離子泵,引起胰腺腺泡細胞及腺管細胞中的線粒體損害和ATP耗竭,進而導致細胞死亡和胰腺壞死[8]。

1.2 感染期

AP感染期的免疫應答特點是腸黏膜屏障損害及CARS、全身炎癥反應綜合征(systemic inflammation response syndrome,SIRS)的出現。此階段胰腺內炎性細胞被激活,大量釋放細胞因子和炎性介質,造成了胰腺局部炎性反應,并引起腸道屏障功能障礙。腸道細菌和內毒素的易位進一步刺激已活化的單核-巨噬細胞,釋放過量的細胞因子,引發炎性介質的“瀑布樣級聯反應”,導致SIRS。而SIRS過強則導致炎癥反應失控,使細胞因子由保護作用轉為損傷性作用,局部組織及遠隔器官均遭到損傷而導致多器官功能障礙綜合征(multiple organ dysfunction syndrome,MODS),同時抗炎因子的大量釋放則導致CARS,進而繼發全身免疫功能嚴重低下,引發全身性感染,甚至再度發生MODS[3]。

1.3 后遺癥期及恢復期

AP后期和恢復期,胰頭及周圍區域的壞死和炎癥反應除了對十二指腸造成直接損傷外還可以導致局部血運障礙,門靜脈和腸系膜上靜脈系統的血栓及微血栓形成進一步加劇了十二指腸的淤血,導致十二指腸黏膜脆弱和容易穿孔[9]。消化道瘺是重癥急性胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)較為常見的局部并發癥之一,主要包括結腸瘺、十二直腸瘺和胃瘺,其中十二指腸瘺的發生率為2.0%~7.7%,僅次于結腸瘺[10]。此外,AP哨兵事件假說(sentinel acute pancreatitis event hypothesis,SAPE)仍被認為是AP向慢性胰腺炎(chronic pancreatitis,CP)轉化的可能機制。SAPE假說認為CP是免疫介導的連續性過程,其啟動需要募集并活化炎性效應器和應答細胞。當某一次足夠嚴重的AP發作,使得免疫系統激活單核細胞并使其成為胰腺的常駐細胞,此次AP發作則成為“哨兵事件”。而反復的AP發作或是持續的腺泡損傷可致胰周纖維化出現,直至發展為CP[11]。

2 基于AP免疫應答的中西醫協同分期治療策略

2.1 AP急性期主要以液體復蘇、腸內早期營養和中醫“化瘀通腑”之法為主

針對AP急性期胰腺微循環障礙及病理性鈣超載的免疫應答特點,治療上主要以早期液體復蘇和營養支持為主,維持內環境穩態、改善全身多器官功能及防止繼發感染,外科干預時機應盡可能推遲至發病4周后[12],但隨著微創特別是內鏡清創技術的發展,近年來有部分研究發現早期干預、尤其是內鏡下引流安全有效[13],微創引流可以減輕全身膿毒癥反應,促進壞死組織的液化和包裹[14],因此可更快糾正膿毒癥和器官功能衰竭(organ failure,OF)[15]。

AP早期胰腺、胰周和第三間隙液體潴留導致的血管內有效容量減少,而嘔吐、經口攝入減少和胰腺周圍炎癥也會導致液體不足,易發生低血容量狀態和毛細血管滲漏綜合征,可致呼吸、循環、腎臟、微循環功能衰竭,加重胰腺或胰周壞死,合理的液體復蘇是早期綜合救治的重要支持治療手段之一,可減輕SIRS和胰腺壞死,保護器官功能[16-17],方案首選等滲晶體液并采用目標導向性液體復蘇方案,需要考慮到積極復蘇導致的液體超載風險,并進行調整[18]。

營養支持方面,筆者所在團隊通常通過由醫師、臨床藥師、營養師及護士組成的營養支持小組來對AP進行腸內和靜脈營養支持。胰腺作為重要的消化器官,AP的早期營養治療非常重要,營養治療被公認為AP管理的第3步[19],48 h內進行腸內營養(使用或不使用鼻空腸管)可降低SAP患者的死亡率[20]。AP患者因代謝亢進或膿毒癥而處于高代謝和高能量消化狀態,其能量和蛋白質需求較高[2, 20-21],近80% 的SAP患者會出現蛋白質損失并伴有負氮平衡,而負氮平衡與死亡率增加相關[22-23]。此外,SAP時微循環障礙和大量炎性介質的釋放導致腸黏膜細胞過度凋亡甚至壞死、腸黏膜通透性增加以及腸道局部淋巴細胞和肝Kupffer細胞的免疫屏障功能減弱,同時腸動力障礙導致細菌過度繁殖,從而發生腸道菌群移位,導致胰腺壞死組織感染或感染相關OF的發生[24]。因此合理營養支持的目的不僅在于改善SAP患者的營養狀況,更重要的是在于維護腸道黏膜屏障及機體免疫功能,以防止腸道菌群移位而發生感染[19]。早期營養特別是腸內營養支持,可補充熱量損失,增加內臟血流以保持腸道黏膜的完整性,以及刺激腸道運動,阻止感染的加重[18]。歐洲腸外腸內營養學會(the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism,ESPEN)建議腸內營養應盡早開始,即入院后24~72 h內,以防口服喂養不耐受[25]。美國胃腸病學協會建議輕度AP患者在24 h內開始經口喂養[26]。對于無法經口攝入食物的個體,應在入院后24~72 h內開始腸內營養支持[25]。

中醫治療方面,《急性胰腺炎中西醫結合診療指南》[27]明確指出,中西醫協同的優勢在早期發揮最大作用,因此中醫藥應盡早介入,在患者急性反應期進行綜合治療,可以預防臟器功能障礙,降低病死率。中醫認為AP發病早期,氣滯、濕阻、熱壅兼見,腑氣不通為基本病機,而滯而不暢正是“瘀”的基本特征,具體表現為氣機阻滯之不通、食積腸腑之不通、血瘀阻絡之不通、濕熱蘊結之不通[28],因此“瘀結”是該階段的主要病理特點。并且“瘀”的狀態與現代醫學中微循環障礙十分類似,AP患者一般存在血液黏滯度高、血液濃稠、血液高凝等病理改變,與因血瘀引起的微循環障礙密切相關。所以AP早期的治療應以通“瘀”為主,并將其貫穿整個疾病的治療過程。筆者所在團隊在AP早期臨床治療中多采用大柴胡湯合膈下逐瘀湯口服或管喂以清熱導滯,攻下逐瘀,配合四川省名中醫周紫娟主任醫師的經驗方胰癉通方保留灌腸、成都市第三人民醫院自制臨方調配藥物金黃散外敷胰腺體表投影區,均強調活血化瘀治法。針灸處方則采用具有行氣活血、通腑瀉熱的穴位,以強刺激、通瀉法為主。中醫藥療法在緩解AP早期腹痛、嘔吐方面有明顯療效,在癥狀改善中發揮主要作用,采用中藥灌腸配合針灸和中藥外敷可用于AP早期疼痛的管理,多項薈萃分析[29-31]均表明中藥復方和針刺療法均可明顯縮短腹痛緩解時間。

2.2 AP感染期以抗感染、微創外科以及中醫“化瘀解毒”之法為主

針對AP感染期腸黏膜屏障損害及出現CARS的免疫應答特點,內科治療最主要的策略即為抗感染。另一方面,雖然AP以非手術治療為核心的多學科綜合救治模式已逐漸成為共識,但內鏡下經腔壁治療、微創外科壞死組織清除引流手術甚至開腹清創手術仍是感染性胰腺壞死(infected pancreatic necrosis,IPN)的關鍵治療手段。在創傷遞升式分階段治療策略(step-up approach)[32]指導下,過去10年經皮穿刺置管引流(percutaneous catheter drainage,PCD)是手術治療IPN的第一步選擇。PCD失敗后,微創壞死組織清除手術逐漸替代傳統開腹胰腺壞死組織清除術(open pancreatic necrosectomy,OPN)成為標準治療方案[33]。它通常包括視頻輔助腹膜后清創手術(video-assisted retroperitoneal debridement,VARD)、小切口胰腺壞死組織清除(small incision pancreatic necrosectomy,SIPN)、超聲內鏡引導下經腔壁引流術(endoscopic ultrasound-guided transluminal drainage,EUS-TD)等。OPN成為升階梯模式下最后一個手術方式選擇。目前VARD、SIPN等微創壞死組織清除手術方式被廣泛應用[34],其中VARD可使用腹腔鏡、經皮腎鏡等硬鏡,也可使用膽道鏡、胃鏡等軟鏡進行操作[35-36]。筆者所在團隊在多年的IPN診治過程中發現,感染壞死物在體內位置不同,其周圍鄰近臟器結構存在明顯差異,從而可能有利于或不利于某一種入路的治療方式,即不同部位的IPN其優先選擇的干預方式存在差異。2020年國內曹鋒等[37]根據IPN感染積液區域的分布特點提出分區分型,從而選擇相應不同入路進行腹腔鏡輔助胰腺壞死組織清除,可安全有效地治療IPN。2021年孫備團隊[38]結合臨床實踐及相關文獻,根據感染壞死的發生部位和處理方式不同,提出IPN的4種分型。筆者所在團隊近年來根據IPN的不同分型[38],將各種外科干預方式(包括PCD、VARD、SIPN、OPN等)選擇性地與EUS-TD聯合,特別是針對Ⅰ型、Ⅲ型患者,外科干預聯合超聲內鏡下穿刺引流治療可減少PCD次數和引流管留置數目,同時改善患者總住院時間、ICU時間、感染時間、MODS發生率等近期預后,減少殘余感染的發生。

AP感染期的全身性細菌感染、深部真菌感染或二重感染為其主要臨床表現,對應于中醫理論即為熱腐成膿、毒熱熾盛,臨床上可出現熱深厥深、熱入心包、甚至亡陰亡陽[39]。此階段腑氣不通仍在,熱毒與血瘀搏結于中焦,釀為瘀毒互結之重癥,現代醫學認為瘀毒證常與血液流變學異常、微循環障礙有關[40]。對于感染期瘀毒互結型AP,筆者所在團隊的臨床治療多采用通腑泄熱、化瘀解毒之法,如桃核承氣湯合血府逐瘀湯。大黃通腑泄下,消積導滯,散無形濕滿使邪氣得出,正氣可復,諸藥合用,通腑降濁,扶正解毒。另外合用血府逐瘀湯,活血化瘀,行氣止痛,藥理作用表現為抑制血小板活化分子表達,降低血小板聚集性,從而明顯降低全血黏度和血漿黏度,改善微循環[41]。兩方合用,共解瘀毒,方使正氣存內,邪不可干。現代研究方面,清熱解毒藥物能控制感染,抑制細菌生長,減少病毒損害;活血藥物能改善胰腺、肺腎等臟器的微循環,增強免疫力,加快疾病恢復;理氣藥物則能解除梗阻,減少胃酸分泌,減輕胰腺負擔[42]。中醫治療可以改善AP術后癥狀及降低并發癥的發生率,改善血生化指標,并幫助拮抗炎癥損傷[43]。

2.3 AP恢復期重視營養支持,中醫治療強調“扶正祛邪”

AP恢復飲食的早期給予胰酶替代療法(pancreatic enzyme replacement therapy,PERT)有利于病情康復[44],尤其SAP患者進行腸內營養時可以改善癥狀、縮短病程[45]。

國內外指南關于AP患者營養支持的建議基本相同,總結如下:對于輕型AP患者,推薦只要腹痛、嘔吐等癥狀好轉,便可經口進食,并且鼓勵輕型AP患者早期經口進食。對于SAP患者,推薦腸內營養以防止腸道黏膜萎縮及腸道菌群失調,從而預防感染并發癥的發生。對于AP飲食恢復期患者,筆者所在團隊一般按照純碳水化合物流食、無脂純素半流食、低脂優質蛋白質軟食、低脂低升糖指數飲食過渡,因過渡期前2個階段營養素單一,無法滿足營養需求,故常加予口服營養補充(oral nutritional supplement,ONS),一般選擇低脂短肽型或低脂整蛋白型口服營養補充劑。

中醫治療方面,由于AP早期多以“通”法為主,大量使用通腑泄下、解毒化瘀之品,其苦寒之性易損傷脾胃陽氣,加之禁食,脾失運化,水濕內停,因此AP恢復期的胃腸道功能恢復緩慢。另一方面,早期積極液體復蘇,補液過多,后期則增加寒濕邪氣,脾喜燥惡濕,大量濕邪困遏脾氣,致使脾氣不升,脾陽不振,若不及時干預治療,痰濕瘀結,郁而化熱,氣機阻滯,病理產物長時間作用于胰腺引起胰腺慢性損傷,后期可導致胰腺假性囊腫、胰管結石、胰腺纖維化的形成。因此中醫治療應扶正與祛邪兼顧,宜以調理脾胃為先,同時兼顧夾證,并用疏肝化濕、行氣化痰、活血化瘀之法以防余邪留滯,方選柴芍六君子加減。藥用人參、茯苓、白術、甘草以益氣健脾,半夏、陳皮以增燥濕化痰、降逆和胃之效,柴胡、芍藥一散一收以疏肝柔肝。現代藥理學研究[46-47]表明柴胡、甘草具有抑制炎癥反應、改善免疫力的作用。諸藥合用使脾升胃降、余邪盡清,盡早恢復胃腸道功能。

3 中西醫協同治療AP能增強療效,減少不良反應,具有突出的特色和優勢

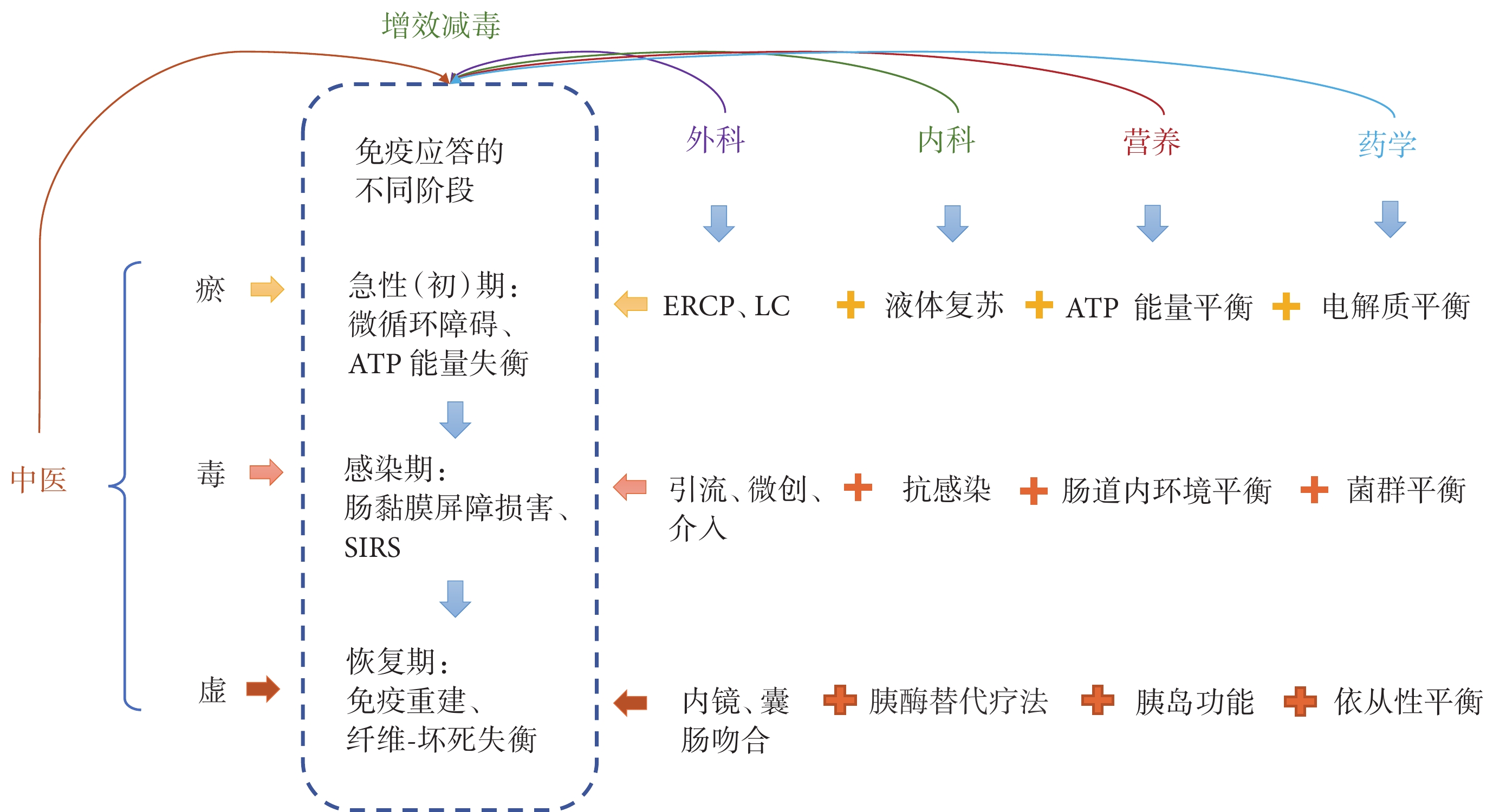

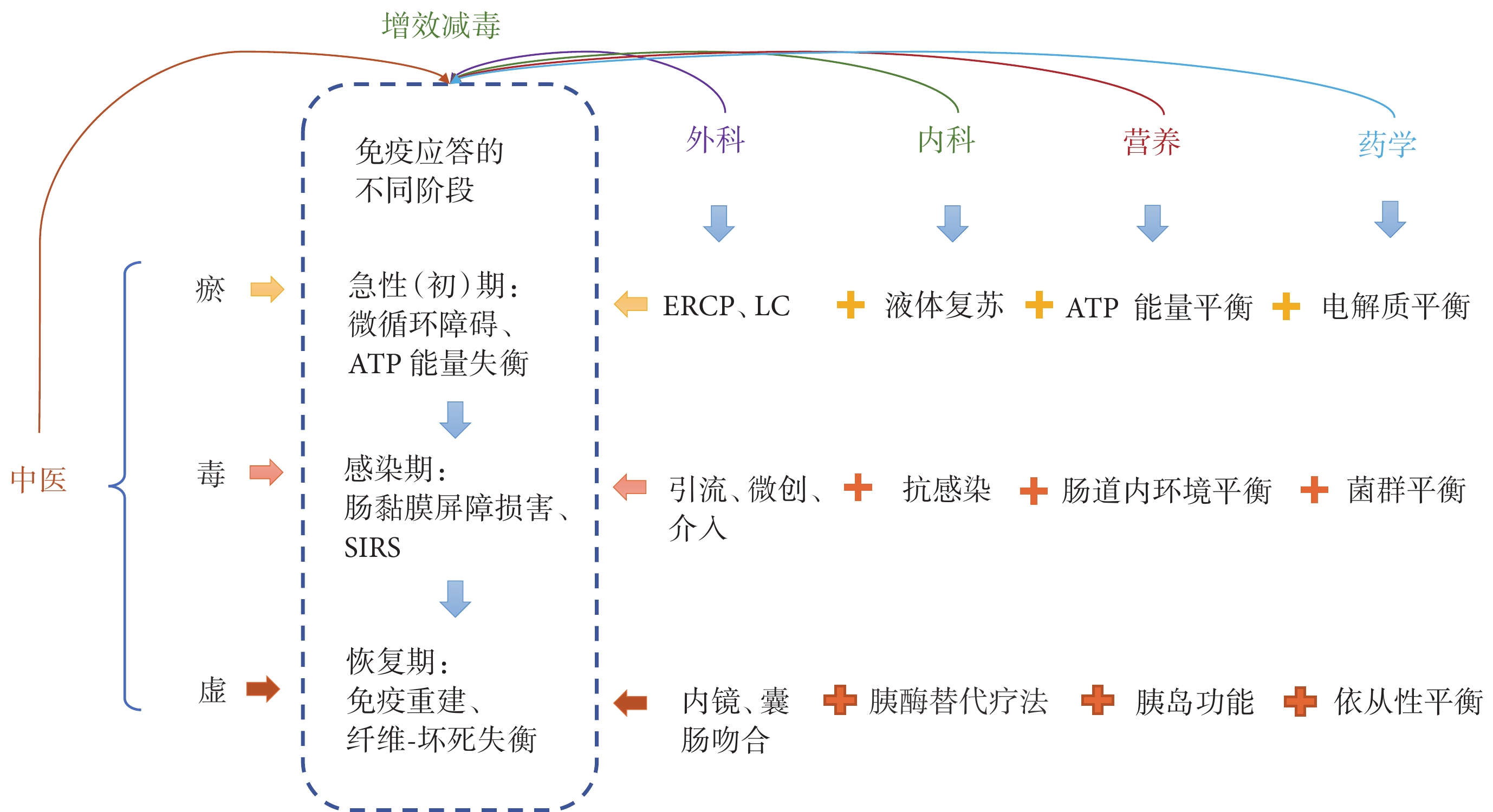

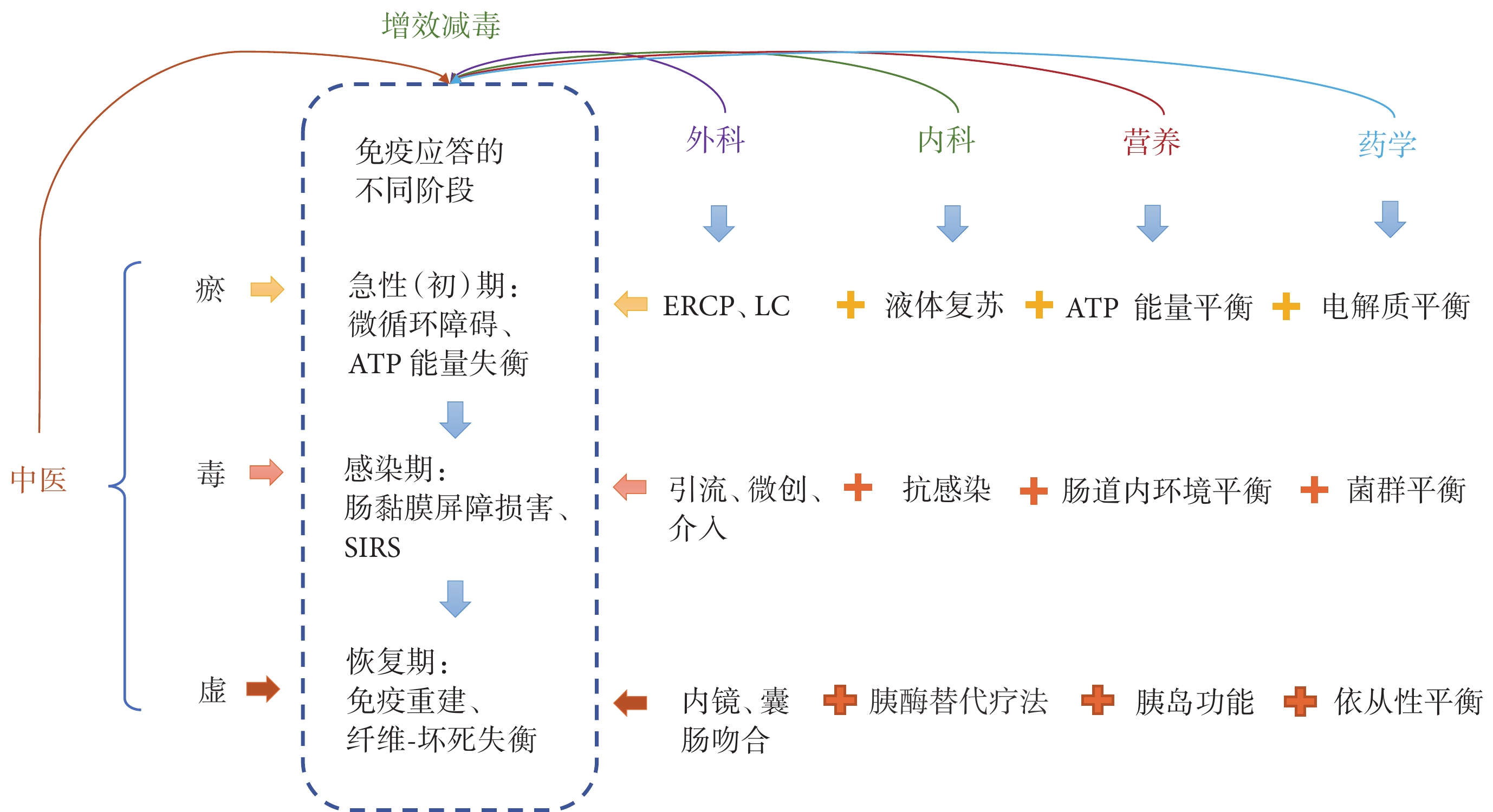

中西醫協同指通過科學的統籌,合理分工協作,科學組合,發揮各自學科優勢(圖1),其核心是實現治療最優化,其協同階段不限于治療,還包括理論認識、診斷、研究等多方面,是中西醫結合概念的延伸和補充[48]。

圖1

示AP中西醫協同診治策略

圖1

示AP中西醫協同診治策略

ERCP:內鏡下逆行胰膽管造影術(endoscopic retrograde cholangiopancreatography);LC;腹腔鏡膽囊切除術(laparoscopic cholecystectomy)

歷經20世紀60年代至今近半個世紀的探索與實踐,AP已成為中西醫協同治療的優勢病種,西醫在治療中多強調控制胰酶的分泌和活化程度、進行液體復蘇、應用抗生素等方法,在對癥治療及快速穩定患者生命體征方面具有重要的意義。中醫則在治療中根據病因辨證施治,依照病程分期論治,對患者個體化辨別,綜合采用內服湯藥,外用中藥灌腸、中藥外敷、針刺、艾灸等多種給藥途徑干預,主要通過干預腺泡細胞鈣超載、調節氧化應激、減輕炎癥反應、調節細胞死亡等方式,達到抗炎、抗氧化、恢復腸屏障及促胃腸動力作用,從而降低 AP 患者并發癥的發生率,縮短住院時間及改善預后。中醫藥除了多靶點的治療外,尚可以發揮“治未病”的優勢,將中醫“未病先防、病瘥防復”的預防思想融入AP的管理中,通過對患者進行體質評估,有針對性地進行調理,能顯著改善疾病的預后,提高患者的生存質量,降低復發率。因此中西醫協同能在綜合治療中增效減毒,達到治療效果最優化,有效保護AP患者器官功能,具有十分重要的臨床意義和價值,但深入的協作模式和方法仍有待進一步客觀化和流程化,仍需深入研究和探索。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:陳敏撰寫初稿;鄧杲、武鵬宇、郗恒、李佳珍檢索、整理文獻;文君指導及修改論文。

急性胰腺炎(acute pancreatitis,AP)是由多種病因引起的胰酶激活導致胰腺局部炎癥反應的常見消化系統疾病。AP具有起病急、病情重、并發癥多、病死率高等特點,近年來發病率有明顯增加的趨勢,中國20年間發病率由 0.19%上升至 0.71%[1]。研究表明,AP的發生和發展機制較復雜,除經典的胰酶異常激活-自身消化學說、腺泡細胞損傷之外,近年來線粒體功能障礙、內質網應激、鈣超載等機制也逐漸受到重視[2],尤其是在AP發生發展的各個時期,自身免疫調控異常都起到重要作用。疾病早期,損傷的腺泡細胞釋放趨化因子、細胞因子和各種黏附分子,招募和介導免疫細胞浸潤到損傷部位,損傷和壞死細胞釋放的細胞內容物激活單核細胞和中性粒細胞,加重炎癥反應。隨著病程的進展,以抗炎細胞因子如轉化生長因子-β、白細胞介素(interleukin,IL)-4和IL-10為特征的抗炎反應綜合征(compensatory anti-inflammatory response syndrome,CARS)出現,加重壞死物積聚,繼發嚴重感染[3]。因此,及時診斷或及早干預AP的發生發展,避免早期過度炎癥反應及后期CARS非常重要。

AP的多學科綜合救治模式已逐漸成為共識,中西醫協同可將西醫以疾病為主的模式化診療和中醫的個性化診療相結合,形成“辨證論治、病證結合”的診療模式[4]。所以在AP的診斷、治療中中西醫協同可以充分發揮兩者的優勢,為患者提供全面、合理、個體化的治療方案,促進疾病的康復。但目前治療中還存在救治理念不統一、相關學科介入時機不明確、并發癥處理不完善的問題[5]。所以應建立規范的綜合診治思路,在不同時間點優化多學科處置流程。本文結合筆者所在團隊中西醫多學科協作管理經驗,基于免疫應答機制,針對AP的生物學特點和規律,根據病程實施中西醫協同管理策略。

1 AP各階段的免疫應答特點

1.1 初期

AP初期的免疫應答特點是胰腺微循環障礙及病理性鈣超載。常見的腺泡細胞毒素如乙醇、尼古丁和膽汁酸,或導管阻塞、導管內酸化和導管細胞暴露于膽汁酸引起的導管內事件,使腺泡細胞和免疫系統產生交互,早期炎癥反應持續性放大[6],促炎性介質和細胞因子釋放,進而提高毛細血管的滲透性,引發毛細血管滲透綜合征,血漿持續滲透到腹腔、腹膜后間隙以及胰周,腹腔大量炎性介質積聚造成患者出現低血容量、腹膜炎、低血壓甚至休克,加重胰腺灌注不足。微循環障礙通過以下途徑影響AP的進展,包括局部血管活性因子分泌、血管通透性增加、缺血-再灌注、血管內凝血和白細胞黏附[7]。

病理性鈣超載也是加重AP的另一個重要機制。細胞質內的鈣離子內流是腺泡細胞的必要生理反應,但細胞內病理性鈣超載將導致線粒體內外膜通透性增加。當鈣通道處于高電導狀態時,三磷酸腺苷(ATP)的生成最終會消失,導致線粒體通透性增加,繼而觸發細胞死亡。ATP消耗會促進有毒的鈣離子通過破壞ATP依賴的內質網鈣離子泵和質膜鈣離子泵,引起胰腺腺泡細胞及腺管細胞中的線粒體損害和ATP耗竭,進而導致細胞死亡和胰腺壞死[8]。

1.2 感染期

AP感染期的免疫應答特點是腸黏膜屏障損害及CARS、全身炎癥反應綜合征(systemic inflammation response syndrome,SIRS)的出現。此階段胰腺內炎性細胞被激活,大量釋放細胞因子和炎性介質,造成了胰腺局部炎性反應,并引起腸道屏障功能障礙。腸道細菌和內毒素的易位進一步刺激已活化的單核-巨噬細胞,釋放過量的細胞因子,引發炎性介質的“瀑布樣級聯反應”,導致SIRS。而SIRS過強則導致炎癥反應失控,使細胞因子由保護作用轉為損傷性作用,局部組織及遠隔器官均遭到損傷而導致多器官功能障礙綜合征(multiple organ dysfunction syndrome,MODS),同時抗炎因子的大量釋放則導致CARS,進而繼發全身免疫功能嚴重低下,引發全身性感染,甚至再度發生MODS[3]。

1.3 后遺癥期及恢復期

AP后期和恢復期,胰頭及周圍區域的壞死和炎癥反應除了對十二指腸造成直接損傷外還可以導致局部血運障礙,門靜脈和腸系膜上靜脈系統的血栓及微血栓形成進一步加劇了十二指腸的淤血,導致十二指腸黏膜脆弱和容易穿孔[9]。消化道瘺是重癥急性胰腺炎(severe acute pancreatitis,SAP)較為常見的局部并發癥之一,主要包括結腸瘺、十二直腸瘺和胃瘺,其中十二指腸瘺的發生率為2.0%~7.7%,僅次于結腸瘺[10]。此外,AP哨兵事件假說(sentinel acute pancreatitis event hypothesis,SAPE)仍被認為是AP向慢性胰腺炎(chronic pancreatitis,CP)轉化的可能機制。SAPE假說認為CP是免疫介導的連續性過程,其啟動需要募集并活化炎性效應器和應答細胞。當某一次足夠嚴重的AP發作,使得免疫系統激活單核細胞并使其成為胰腺的常駐細胞,此次AP發作則成為“哨兵事件”。而反復的AP發作或是持續的腺泡損傷可致胰周纖維化出現,直至發展為CP[11]。

2 基于AP免疫應答的中西醫協同分期治療策略

2.1 AP急性期主要以液體復蘇、腸內早期營養和中醫“化瘀通腑”之法為主

針對AP急性期胰腺微循環障礙及病理性鈣超載的免疫應答特點,治療上主要以早期液體復蘇和營養支持為主,維持內環境穩態、改善全身多器官功能及防止繼發感染,外科干預時機應盡可能推遲至發病4周后[12],但隨著微創特別是內鏡清創技術的發展,近年來有部分研究發現早期干預、尤其是內鏡下引流安全有效[13],微創引流可以減輕全身膿毒癥反應,促進壞死組織的液化和包裹[14],因此可更快糾正膿毒癥和器官功能衰竭(organ failure,OF)[15]。

AP早期胰腺、胰周和第三間隙液體潴留導致的血管內有效容量減少,而嘔吐、經口攝入減少和胰腺周圍炎癥也會導致液體不足,易發生低血容量狀態和毛細血管滲漏綜合征,可致呼吸、循環、腎臟、微循環功能衰竭,加重胰腺或胰周壞死,合理的液體復蘇是早期綜合救治的重要支持治療手段之一,可減輕SIRS和胰腺壞死,保護器官功能[16-17],方案首選等滲晶體液并采用目標導向性液體復蘇方案,需要考慮到積極復蘇導致的液體超載風險,并進行調整[18]。

營養支持方面,筆者所在團隊通常通過由醫師、臨床藥師、營養師及護士組成的營養支持小組來對AP進行腸內和靜脈營養支持。胰腺作為重要的消化器官,AP的早期營養治療非常重要,營養治療被公認為AP管理的第3步[19],48 h內進行腸內營養(使用或不使用鼻空腸管)可降低SAP患者的死亡率[20]。AP患者因代謝亢進或膿毒癥而處于高代謝和高能量消化狀態,其能量和蛋白質需求較高[2, 20-21],近80% 的SAP患者會出現蛋白質損失并伴有負氮平衡,而負氮平衡與死亡率增加相關[22-23]。此外,SAP時微循環障礙和大量炎性介質的釋放導致腸黏膜細胞過度凋亡甚至壞死、腸黏膜通透性增加以及腸道局部淋巴細胞和肝Kupffer細胞的免疫屏障功能減弱,同時腸動力障礙導致細菌過度繁殖,從而發生腸道菌群移位,導致胰腺壞死組織感染或感染相關OF的發生[24]。因此合理營養支持的目的不僅在于改善SAP患者的營養狀況,更重要的是在于維護腸道黏膜屏障及機體免疫功能,以防止腸道菌群移位而發生感染[19]。早期營養特別是腸內營養支持,可補充熱量損失,增加內臟血流以保持腸道黏膜的完整性,以及刺激腸道運動,阻止感染的加重[18]。歐洲腸外腸內營養學會(the European Society for Clinical Nutrition and Metabolism,ESPEN)建議腸內營養應盡早開始,即入院后24~72 h內,以防口服喂養不耐受[25]。美國胃腸病學協會建議輕度AP患者在24 h內開始經口喂養[26]。對于無法經口攝入食物的個體,應在入院后24~72 h內開始腸內營養支持[25]。

中醫治療方面,《急性胰腺炎中西醫結合診療指南》[27]明確指出,中西醫協同的優勢在早期發揮最大作用,因此中醫藥應盡早介入,在患者急性反應期進行綜合治療,可以預防臟器功能障礙,降低病死率。中醫認為AP發病早期,氣滯、濕阻、熱壅兼見,腑氣不通為基本病機,而滯而不暢正是“瘀”的基本特征,具體表現為氣機阻滯之不通、食積腸腑之不通、血瘀阻絡之不通、濕熱蘊結之不通[28],因此“瘀結”是該階段的主要病理特點。并且“瘀”的狀態與現代醫學中微循環障礙十分類似,AP患者一般存在血液黏滯度高、血液濃稠、血液高凝等病理改變,與因血瘀引起的微循環障礙密切相關。所以AP早期的治療應以通“瘀”為主,并將其貫穿整個疾病的治療過程。筆者所在團隊在AP早期臨床治療中多采用大柴胡湯合膈下逐瘀湯口服或管喂以清熱導滯,攻下逐瘀,配合四川省名中醫周紫娟主任醫師的經驗方胰癉通方保留灌腸、成都市第三人民醫院自制臨方調配藥物金黃散外敷胰腺體表投影區,均強調活血化瘀治法。針灸處方則采用具有行氣活血、通腑瀉熱的穴位,以強刺激、通瀉法為主。中醫藥療法在緩解AP早期腹痛、嘔吐方面有明顯療效,在癥狀改善中發揮主要作用,采用中藥灌腸配合針灸和中藥外敷可用于AP早期疼痛的管理,多項薈萃分析[29-31]均表明中藥復方和針刺療法均可明顯縮短腹痛緩解時間。

2.2 AP感染期以抗感染、微創外科以及中醫“化瘀解毒”之法為主

針對AP感染期腸黏膜屏障損害及出現CARS的免疫應答特點,內科治療最主要的策略即為抗感染。另一方面,雖然AP以非手術治療為核心的多學科綜合救治模式已逐漸成為共識,但內鏡下經腔壁治療、微創外科壞死組織清除引流手術甚至開腹清創手術仍是感染性胰腺壞死(infected pancreatic necrosis,IPN)的關鍵治療手段。在創傷遞升式分階段治療策略(step-up approach)[32]指導下,過去10年經皮穿刺置管引流(percutaneous catheter drainage,PCD)是手術治療IPN的第一步選擇。PCD失敗后,微創壞死組織清除手術逐漸替代傳統開腹胰腺壞死組織清除術(open pancreatic necrosectomy,OPN)成為標準治療方案[33]。它通常包括視頻輔助腹膜后清創手術(video-assisted retroperitoneal debridement,VARD)、小切口胰腺壞死組織清除(small incision pancreatic necrosectomy,SIPN)、超聲內鏡引導下經腔壁引流術(endoscopic ultrasound-guided transluminal drainage,EUS-TD)等。OPN成為升階梯模式下最后一個手術方式選擇。目前VARD、SIPN等微創壞死組織清除手術方式被廣泛應用[34],其中VARD可使用腹腔鏡、經皮腎鏡等硬鏡,也可使用膽道鏡、胃鏡等軟鏡進行操作[35-36]。筆者所在團隊在多年的IPN診治過程中發現,感染壞死物在體內位置不同,其周圍鄰近臟器結構存在明顯差異,從而可能有利于或不利于某一種入路的治療方式,即不同部位的IPN其優先選擇的干預方式存在差異。2020年國內曹鋒等[37]根據IPN感染積液區域的分布特點提出分區分型,從而選擇相應不同入路進行腹腔鏡輔助胰腺壞死組織清除,可安全有效地治療IPN。2021年孫備團隊[38]結合臨床實踐及相關文獻,根據感染壞死的發生部位和處理方式不同,提出IPN的4種分型。筆者所在團隊近年來根據IPN的不同分型[38],將各種外科干預方式(包括PCD、VARD、SIPN、OPN等)選擇性地與EUS-TD聯合,特別是針對Ⅰ型、Ⅲ型患者,外科干預聯合超聲內鏡下穿刺引流治療可減少PCD次數和引流管留置數目,同時改善患者總住院時間、ICU時間、感染時間、MODS發生率等近期預后,減少殘余感染的發生。

AP感染期的全身性細菌感染、深部真菌感染或二重感染為其主要臨床表現,對應于中醫理論即為熱腐成膿、毒熱熾盛,臨床上可出現熱深厥深、熱入心包、甚至亡陰亡陽[39]。此階段腑氣不通仍在,熱毒與血瘀搏結于中焦,釀為瘀毒互結之重癥,現代醫學認為瘀毒證常與血液流變學異常、微循環障礙有關[40]。對于感染期瘀毒互結型AP,筆者所在團隊的臨床治療多采用通腑泄熱、化瘀解毒之法,如桃核承氣湯合血府逐瘀湯。大黃通腑泄下,消積導滯,散無形濕滿使邪氣得出,正氣可復,諸藥合用,通腑降濁,扶正解毒。另外合用血府逐瘀湯,活血化瘀,行氣止痛,藥理作用表現為抑制血小板活化分子表達,降低血小板聚集性,從而明顯降低全血黏度和血漿黏度,改善微循環[41]。兩方合用,共解瘀毒,方使正氣存內,邪不可干。現代研究方面,清熱解毒藥物能控制感染,抑制細菌生長,減少病毒損害;活血藥物能改善胰腺、肺腎等臟器的微循環,增強免疫力,加快疾病恢復;理氣藥物則能解除梗阻,減少胃酸分泌,減輕胰腺負擔[42]。中醫治療可以改善AP術后癥狀及降低并發癥的發生率,改善血生化指標,并幫助拮抗炎癥損傷[43]。

2.3 AP恢復期重視營養支持,中醫治療強調“扶正祛邪”

AP恢復飲食的早期給予胰酶替代療法(pancreatic enzyme replacement therapy,PERT)有利于病情康復[44],尤其SAP患者進行腸內營養時可以改善癥狀、縮短病程[45]。

國內外指南關于AP患者營養支持的建議基本相同,總結如下:對于輕型AP患者,推薦只要腹痛、嘔吐等癥狀好轉,便可經口進食,并且鼓勵輕型AP患者早期經口進食。對于SAP患者,推薦腸內營養以防止腸道黏膜萎縮及腸道菌群失調,從而預防感染并發癥的發生。對于AP飲食恢復期患者,筆者所在團隊一般按照純碳水化合物流食、無脂純素半流食、低脂優質蛋白質軟食、低脂低升糖指數飲食過渡,因過渡期前2個階段營養素單一,無法滿足營養需求,故常加予口服營養補充(oral nutritional supplement,ONS),一般選擇低脂短肽型或低脂整蛋白型口服營養補充劑。

中醫治療方面,由于AP早期多以“通”法為主,大量使用通腑泄下、解毒化瘀之品,其苦寒之性易損傷脾胃陽氣,加之禁食,脾失運化,水濕內停,因此AP恢復期的胃腸道功能恢復緩慢。另一方面,早期積極液體復蘇,補液過多,后期則增加寒濕邪氣,脾喜燥惡濕,大量濕邪困遏脾氣,致使脾氣不升,脾陽不振,若不及時干預治療,痰濕瘀結,郁而化熱,氣機阻滯,病理產物長時間作用于胰腺引起胰腺慢性損傷,后期可導致胰腺假性囊腫、胰管結石、胰腺纖維化的形成。因此中醫治療應扶正與祛邪兼顧,宜以調理脾胃為先,同時兼顧夾證,并用疏肝化濕、行氣化痰、活血化瘀之法以防余邪留滯,方選柴芍六君子加減。藥用人參、茯苓、白術、甘草以益氣健脾,半夏、陳皮以增燥濕化痰、降逆和胃之效,柴胡、芍藥一散一收以疏肝柔肝。現代藥理學研究[46-47]表明柴胡、甘草具有抑制炎癥反應、改善免疫力的作用。諸藥合用使脾升胃降、余邪盡清,盡早恢復胃腸道功能。

3 中西醫協同治療AP能增強療效,減少不良反應,具有突出的特色和優勢

中西醫協同指通過科學的統籌,合理分工協作,科學組合,發揮各自學科優勢(圖1),其核心是實現治療最優化,其協同階段不限于治療,還包括理論認識、診斷、研究等多方面,是中西醫結合概念的延伸和補充[48]。

圖1

示AP中西醫協同診治策略

圖1

示AP中西醫協同診治策略

ERCP:內鏡下逆行胰膽管造影術(endoscopic retrograde cholangiopancreatography);LC;腹腔鏡膽囊切除術(laparoscopic cholecystectomy)

歷經20世紀60年代至今近半個世紀的探索與實踐,AP已成為中西醫協同治療的優勢病種,西醫在治療中多強調控制胰酶的分泌和活化程度、進行液體復蘇、應用抗生素等方法,在對癥治療及快速穩定患者生命體征方面具有重要的意義。中醫則在治療中根據病因辨證施治,依照病程分期論治,對患者個體化辨別,綜合采用內服湯藥,外用中藥灌腸、中藥外敷、針刺、艾灸等多種給藥途徑干預,主要通過干預腺泡細胞鈣超載、調節氧化應激、減輕炎癥反應、調節細胞死亡等方式,達到抗炎、抗氧化、恢復腸屏障及促胃腸動力作用,從而降低 AP 患者并發癥的發生率,縮短住院時間及改善預后。中醫藥除了多靶點的治療外,尚可以發揮“治未病”的優勢,將中醫“未病先防、病瘥防復”的預防思想融入AP的管理中,通過對患者進行體質評估,有針對性地進行調理,能顯著改善疾病的預后,提高患者的生存質量,降低復發率。因此中西醫協同能在綜合治療中增效減毒,達到治療效果最優化,有效保護AP患者器官功能,具有十分重要的臨床意義和價值,但深入的協作模式和方法仍有待進一步客觀化和流程化,仍需深入研究和探索。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:陳敏撰寫初稿;鄧杲、武鵬宇、郗恒、李佳珍檢索、整理文獻;文君指導及修改論文。