結直腸癌是世界范圍內第3大最常診斷的癌癥,也是第2大癌癥死亡原因。近年來,隨著社會經濟的發展和變化,結直腸癌的流行病學特征與地域經濟及衛生資源相關的特點,使其發病呈現出了地區差異化的趨勢。目前我國結直腸癌的診療防控仍然面臨巨大挑戰;因此,從全球結直腸癌流行病學特征中歸納總結與我國結直腸癌發病相關的危險因素,能進一步指導我國的結直腸癌防控和臨床診療,對改善我國結直腸癌的沉重負擔具有重要意義。筆者基于全球癌癥研究署報告及國內外相關研究,就結直腸癌近年來的流行病學特征及不同地區的篩查政策進行總結,旨在為未來新局面下結直腸癌的防控對策制定提供相關依據。

引用本文: 黃理賓, 黃秋實, 楊烈. 全球及中國的結直腸癌流行病學特征及防治:2022《全球癌癥統計報告》解讀. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(5): 530-537. doi: 10.7507/1007-9424.202404014 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

國際癌癥研究署(International Agency for Research on Cancer,IARC)最新發布的數據顯示,2022年全球惡性腫瘤新發病例數為1 874萬,死亡病例數約967萬,其中結直腸癌(colorectal cancer,CRC)新發病例數為192萬,約占全部惡性腫瘤發病的10.2%,死亡病例數達90.4萬,約占全部惡性腫瘤死亡的9.3%[1],僅次于肺癌、乳腺癌,是世界上第3大最常診斷的癌癥,并且是第2大癌癥死亡原因(僅次于肺癌)。在中國國家癌癥中心最新公布的中國年度癌癥報告中,2022年CRC是我國第2常診斷的癌癥,是第4大癌癥死亡原因[2]。總體來看,無論是我國還是世界范圍內,CRC的發病率和死亡率均位列前5[3],對人民群眾的生命安全帶來嚴重威脅,造成了沉重的疾病負擔。

自20世紀90年代以來,隨著全球社會經濟發展、城市化進程以及人口老齡化的變化趨勢,CRC的疾病負擔在不同地區和不同年齡段出現了巨大的變化。在發達國家CRC的發病率和年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR)已經趨于穩定并且有下降的趨勢,這要歸因于CRC篩查體系建設的完善以及結腸鏡檢查技術的普及,但值得注意的是,在所有新診斷CRC的患者中,有約10%的患者屬于早發性CRC(發病年齡低于50歲),并且這部分患者的發病率在過去的10年中持續上升[4]。尤其是在發達國家中,早發性CRC的發病率上升幅度更加顯著,這與其他晚發性CRC的發病率和死亡率下降的趨勢完全相反,而相對應地,在發達國家中,CRC的診斷中位年齡由72歲下降到66歲,并且據估計,在今后的10年中,早發性CRC的發病趨勢還將不斷上升。由此目前認為CRC在發達國家中的社會負擔和疾病負擔依然沉重。除此之外,與發達國家相對應的發展中國家同樣有沉重的CRC疾病負擔,這對應著社會經濟發展、城市化進程以及人口老齡化的趨勢,以及相對滯后的CRC篩查監測體系。在發展中國家由于經濟發展差異和篩查監測體系的不完善,多數患者在診斷時可能便為中晚期狀態,在后續的治療中獲益減少,導致其死亡率一直居高不下。因此無論是在發達國家還是在發展中國家,合理利用資源進行CRC的監測和篩查,不僅可以使個體獲益,更可以使得國家減輕疾病負擔。

中國是一個幅員遼闊的發展中國家,在經濟發展、地理特征、醫療衛生資源等方面存在很大的地區化差異[5],這些差異可能會對CRC相關風險因素的暴露造成影響[6-8],是國家制定整體化CRC防治策略面臨的巨大挑戰。早在2014年,中國已提出《關于中國CRC篩查、早期診斷和治療、綜合預防的共識意見》[9-10],啟動城市早期診斷和治療項目,促進CRC的早期預防[11-12]。在共識意見中,提出對CRC按照不同風險人群劃分而進行篩查和數據記錄。這在中國城市中的實施具有較高的可行性,而在偏遠地區以及城市低收入群體當中,無法有效監控和記錄CRC的發病數據,并且CRC相關的篩查和治療受到了一定程度的延遲,因此中國的CRC防控仍有很多需要彌補的不足。

CRC的發生是從癌前病變到癌癥形成的一個漫長過程[13-14],深入研究CRC發病的一些驅動因素對于促進CRC的一級預防至關重要[15]。但是目前并沒有相應的措施能為我國在不同地域背景和經濟條件下量身定制相應的防控措施。基于此,筆者基于IARC公布的GLOBOCAN 2022數據、中國國家癌癥中心的最新統計數據,以及最近的一些文獻報道,對全球最新CRC發病和死亡情況進行解讀和分析,通過比較中國CRC流行與全球水平的差異,分析未來中國所面臨的CRC疾病負擔及挑戰,為我國CRC的防治提供參考。

1 全球視野下CRC發病模式的地域差異性

根據IARC公布的GLOBOCAN 2022數據,在2022年全球共計有超過190萬例新發CRC病例以及90萬例以上的死亡病例(表1),為全球帶來了沉重的疾病負擔,而這些負擔在不同地域、不同國家及經濟體中具有明顯的差異性,值得注意。據統計[4],CRC的高發病率國家主要集中在歐洲(北歐)、澳大利亞/新西蘭及東亞地區,而發病率較低的國家主要集中在非洲和南亞地區。這一地域差異被認為與當地的經濟發展程度密切相關。GLOBOCAN采用了聯合國開發計劃署提出的人類發展指數(human development index,HDI)作為衡量國家經濟發展水平的參照標準,分為低、中、高、極高4個HDI等級[16]。統計[4]發現,從國家和地域的大趨勢上,隨著HDI的逐漸升高,CRC的發病率隨之上升(表2),其中極高HDI國家和地區的年齡標準化發病率(age-standardized incidence rate,ASIR),例如北美、日本ASIR約為28.6/10萬,是低HDI地區(6.4/10萬)的4.46倍;在年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR)方面,極高HDI地區最高(10.5/10萬),中等HDI地區為最低,約3.9/10萬。但是不能據此簡單認為CRC的發病和死亡與HDI直接相關[17],因為HDI衡量的是一個國家和地區的整體發展水平,對于單獨的個體仍然存在諸多的異質性,在同一地區的不同收入人群中,CRC的發病率和死亡率依然存在區別,但是考慮到篩查政策的制定通常是以地域政策為主,因此在統計時依然是以地區作為分割依據。

除此之外,HDI或經濟發展水平等衡量不同地區的CRC發病率的變化也存在有地域的差異性。IARC將185個國家和地區的CRC疾病模式總結歸納為了3種不同的趨勢[18],在經濟快速發展的國家中往往伴隨著生活方式的“西方化”,這些變化體現在日常飲食的精加工水平不斷提高、久坐的工作生活方式和人群肥胖率的上升。在中-高HDI國家和地區中,CRC的發病率和死亡率均呈現上升的趨勢(例如波羅的海地區、俄羅斯、中國、巴西)。而在高HDI國家中可以觀察到CRC發病率的不斷上升而死亡率逐年下降的趨勢,這是由于引入了國家體系下的CRC早篩早診模式,使得早期CRC的診斷率升高,同時發達的醫療水平和資源可以供給人民以最佳的臨床診斷和治療。此外,在部分極高HDI國家例如美國和日本中,CRC的發病率和死亡率呈現了雙雙下降的大趨勢,原因是除了引入高標準的篩查診斷方式以外,經濟醫療水平的發展也為CRC的防治提供了充實的保障[17]。

而隨著經濟全球化發展的大趨勢,在未來的20~30年內,CRC的發病特點也將伴隨著經濟發展的方向,由高HDI地區逐漸向中-低HDI地區轉移[17]。這些發展中國家和地區在經濟發展的同時必然伴隨著西式生活工作模式的普及、城鎮化進程、人口老齡化等諸多與CRC發病相關的高危因素的累積。因此,合理有效地利用資源,提高CRC早期篩查診斷的有效率,對減輕CRC疾病負擔至關重要。

2 不同國家和地區的CRC篩查模式

CRC的篩查是一項重要的公共衛生干預措施,對于其防治至關重要。受到不同國家和地區經濟發展水平和公共衛生政策的影響,CRC的篩查策略的具體落實實施受到了諸多因素的干擾。早在1968年,Wilson和Ungner就針對CRC的篩查提出了重要的10項原則[19],而近年Dobrow等[20]針對腫瘤篩查工作進行了總結和回顧,進一步衍生出了腫瘤篩查12項原則,其中3項基于疾病發展(如流行病學趨勢、疾病史等),3項側重于篩查試驗的準確性(如特征試驗的敏感性和特異性),6項基于整個項目和系統的推進(如診療的基礎設施建設、篩查帶來的效益及危害、衛生經濟學評估等)。

既往認為,CRC篩查帶來的獲益往往存在嚴重滯后性,有計劃實施的全民篩查將涉及到大量的公共衛生資金的投入,這勢必將增加普遍篩查的經濟成本。而近年來的共識[21]指出,由于CRC的系統治療造成的公共資金和政府資金投入可能更高,而CRC的早期篩查診斷有可能在相對較短的時間內獲得更高的收益,因此有很多國家和地區正在逐步評估和試推行全民篩查政策。

在CRC的所有早期篩查方式中,全結腸鏡檢查是診斷CRC的金標準,其優勢體現在可以直接獲取病理樣本的同時,也可以對早期病變進行即時處理。但是全結腸鏡檢查受限于其本身是一種有創檢查,并且所需腸道準備和操作流程繁瑣,患者依從性差,并且存在部分患者身體狀況可能無法承受的情況。另一項限制是全結腸鏡的檢查受到檢查醫師主觀操作水平的差異較大,不同年資的醫師可能存在有較大的水平差距、熟練內鏡醫師資源分配不均的情況。因此全結腸鏡在現階段還沒有作為全民篩查CRC的項目在我國廣泛開展。而在2019年時,《健康中國行動(2019–2030年)》便提出:“全國各地根據本地區癌癥流行狀況,創造條件普遍開展癌癥機會性篩查”。由于我國地域廣闊,CRC發病模式存在差異,地區醫療資源分布不均,患者對疾病認知和篩查策略的了解還不夠深刻,全面在社會人群中推廣全結腸鏡檢查在現階段還具有較大困難,因此參考和借鑒其他國家和地區的CRC篩查政策,并且制定實施有針對性的中國特色CRC篩查方案,將進一步規范和優化我國CRC的早期診療,改善患者的生存和預后。

首先可參考北美地區的篩查方案的變化。在2006年之前,美國的CRC篩查是機會性檢查,根據民眾的意愿提供乙狀結腸鏡檢查或是基于以愈創木脂為試劑的糞便潛血試驗(guaiac-based fecal occult blood tests,gFOBTs)。自2007年開始,在北加州凱撒醫療集團的保險政策推動下,有約400萬人開始接受郵寄糞便免疫化學(fecal immunochemical test,FIT)試劑盒的方式進行CRC的全民篩查,并以此作為對漏檢乙狀結腸鏡民眾的補充篩查[22]。自此開始,CRC的篩查策略由以往的機會性檢查逐漸過渡到了全民的有組織篩查。同樣地,加拿大安大略省自2008年開始進行有組織的、基于廣泛人群的CRC篩查計劃[23]。該計劃以大便隱血為基礎,針對50~74歲的一般風險人群進行檢查,并且還要求高風險人群進行結腸鏡的檢查,該計劃中認定高風險人群的標準為家族中有1例或1例以上的親屬罹患CRC,并且在2019年開始,gFOBTs試驗逐漸被FIT試驗所替代。截至目前,除安大略省以外,已有6個省已開始逐漸實施有組織的全民CRC篩查計劃。

歐洲地區的篩查政策與北美類似,但由于歐洲地區存在著較大的文化和經濟差異,政策的具體實施在不同國家之間也有一些差異。歐盟理事會通過了基于FIT試驗的人群范圍內的CRC篩查政策[24],根據計劃,向50~60歲的人群發出邀請,之后進一步將篩查年齡拓展到70~75歲[25],并且通過了各成員國可以依照本國實際情況制定相關的篩查計劃和比較基準的決策[26]。截至2018年,在28個歐盟成員國中有22個國家建立或試運行了基于人群的有組織的CRC篩查試驗。在具體推行的過程中,大多數國家采用的篩查策略是針對目標人群進行2年1次的FIT檢測,而各地則根據實際情況決定是否實施結腸鏡檢測[27-28]。例如在波蘭的政策中提供了基于結腸鏡的篩查策略,針對目標人群提供1次結腸鏡檢查。盧森堡和瑞士則是同時提供FIT和結腸鏡檢查給目標人群選擇。意大利的皮埃蒙特地區則是建議進行結腸鏡檢查,拒絕接受結腸鏡檢查的人群則可以接受FIT檢查進行替代。英格蘭地區則是以FIT檢測為基礎,結腸鏡檢查作為FIT檢測的補充選項。

在CRC新發病例及死亡率最高的亞太地區,僅有少數的國家和地區開始實行全民的CRC篩查政策[29]。在亞太地區的經濟發達國家中,澳大利亞、日本、韓國、新西蘭、新加坡等國家開始推行了類似歐美的全民FIT檢測試驗,并且將結腸鏡檢查作為FIT初篩陽性人群的補充檢查,這是考慮到了結腸鏡檢查的人力及資源成本的不平衡之后所達成的共識。而在亞太其他地區,例如馬來西亞和泰國[30],正在試點某些區域進行全民的篩查,但是其中也存在部分爭議,例如在多民族多人種融合的國家馬來西亞,CRC的發病風險存在人種及地域差異,華人人群的發病風險相較于印度人群的發病風險顯著升高,因此很難以全國為單位進行統一標準的篩查。而作為補充政策,多種基于人群特征(人種、年齡、性別)及風險因素(吸煙、肥胖、高脂飲食)的評分系統也被逐漸應用參與到篩查政策的制定中來,旨在篩查出具有意義的高風險人群,避免過度使用及浪費有限的結腸鏡檢查資源。這樣的策略在未達到實行全民篩查的地區中非常有意義[31]。

3 我國CRC防治體系的建設與未來展望

隨著中國HDI的增長,CRC的發病率仍然在升高,中國在解決CRC疾病負擔上面臨越來越大的挑戰[32-33]。基于人群發病和死亡數據的全面分析,將有助于為國家和區域CRC防治工作提供重要信息。因此有必要對區域和國家的CRC疾病負擔和流行趨勢進行全面評估,而我國幅員遼闊,各地區之間經濟文化水平存在一定差異,所以依照不同地區及人群的發病特征制定對應的篩查政策,著重提高針對早發性、家族/地區聚集性CRC的篩查檢測,做到早診早治,將可能有效降低我國的CRC疾病負擔,并且形成具有中國特色的CRC防治指南,才能真正實現造福廣大人民群眾。

我國CRC的ASIR最初急劇上升,之后逐漸減緩,但在1972–2019年總體呈上升趨勢[34]。這與我國國家經濟的發展以及醫療衛生領域專業人士的不斷努力有巨大關系。近年來從患者教育、早期篩查、診療手段等多方面多手段地推動CRC的診療措施[35],從推動醫患教育、提高人群的自我健康意識并鼓勵人民群眾進行篩查[36-37],從加強衛生資源供應[38],試點以城市、社區為單位的全民篩查策略,從技術改革提升、遠程會診、技術下鄉等為代表的診療手段多樣化,多方面、多維度地提高了中國的CRC篩查和診療水平。如今,《健康中國行動:癌癥防治實施方案》和《健康中國2030戰略》均強調了癌癥預防教育、高危人群篩查等措施[39-40]。在政府和衛生機構的共同努力下,目前針對CRC的篩查開始出現了由機會性篩查逐漸向全民篩查過渡的趨勢[41-44]。

在近20年的努力中,由于對CRC早期篩查的重視和普及,自2005年起至2020年,中國CRC患者的ASMR略有下降趨勢[45],這與國際報道的篩查可以有效降低CRC死亡率結果一致。可以看出,早期防治CRC,將在有限的時間內使得絕大多數患者獲益。因此持續推進CRC的早期篩查,建立規范化的CRC早篩體系以及規模化、專業化、持續性的隨訪監測體系可以進一步減輕我國廣大人民群眾的CRC疾病負擔。但具體到政策的實施,我國目前還存在諸多的不足,并且在今后近20年時間里還將繼續限制我國CRC防治體系的建立與發展。雖然許多國家推薦在50歲時開展CRC相關篩查,但在許多情況下,盡管政府規劃組織良好,但參與率仍然很低[46]。美國癌癥協會和美國預防服務工作組在2020年甚至將建議的平均風險篩查年齡從50歲提前到45歲[47]。但是對應篩查年齡的下降將使得計劃篩查人群再次擴大,盡管降低了個體的患癌風險,但是有組織有計劃的腫瘤篩查除了對檢測人群和檢測方法具有嚴格要求外,還需要有強大的管理團隊,可以落實具體診療決策的醫療護理團隊,以及負責具體實施的隨訪監測團隊。其他經濟發達地區的經驗告訴我們,在衛生人力資源不足的情況下,過度增加的檢查和篩查并不能降低整體人群的患病率,并且從本質上來講,如果在不具備有必要的診斷和治療能力的前提下,大規模的篩查不應當作為地區衛生政策的首選。因此在我國繼續發展醫療衛生事業、加大醫療衛生資源投入的同時,正確認識到不同地區的經濟發展水平以及文化生活差異,按照各不同地區制定相對應的策略,是現階段我國值得嘗試的CRC防治策略。

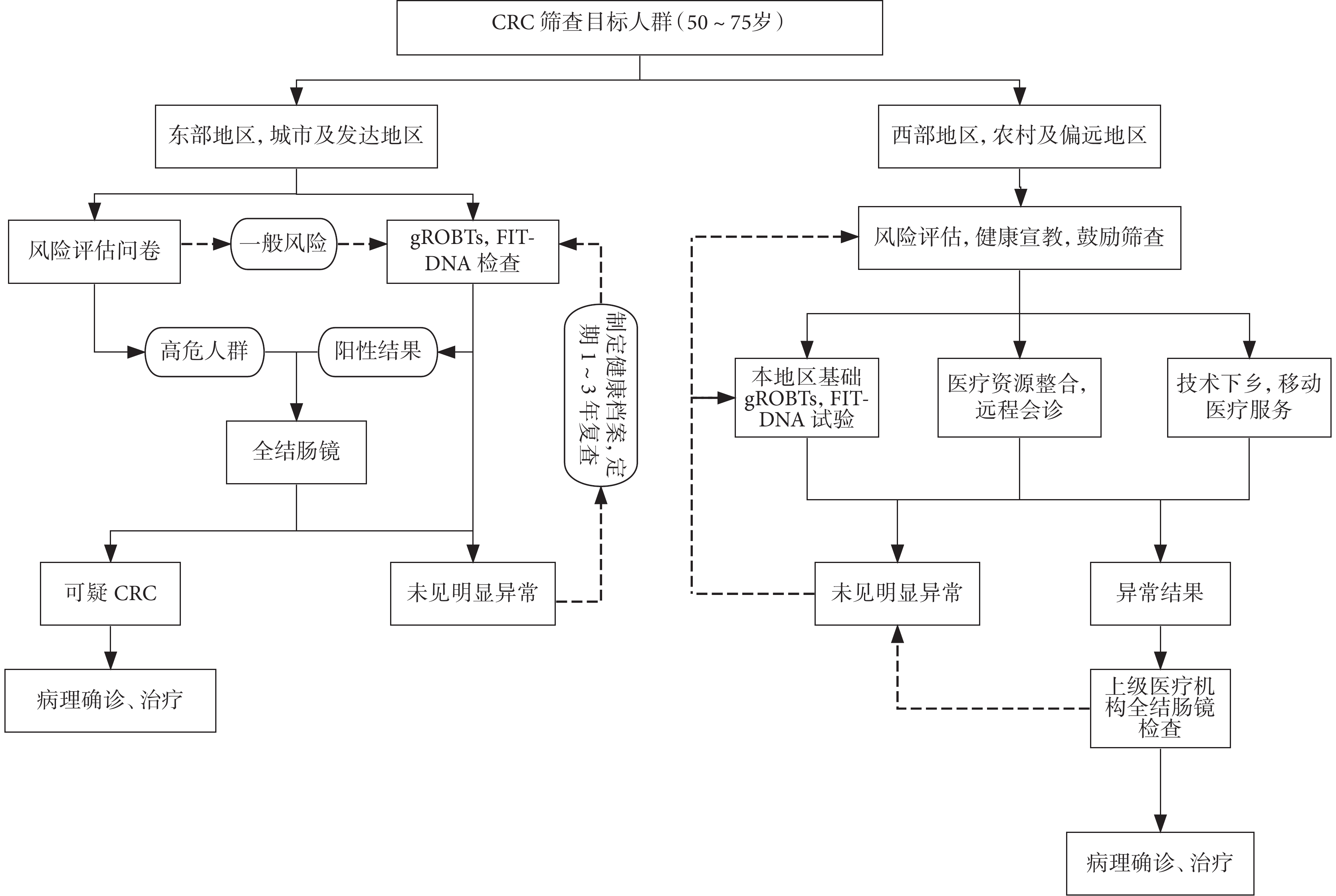

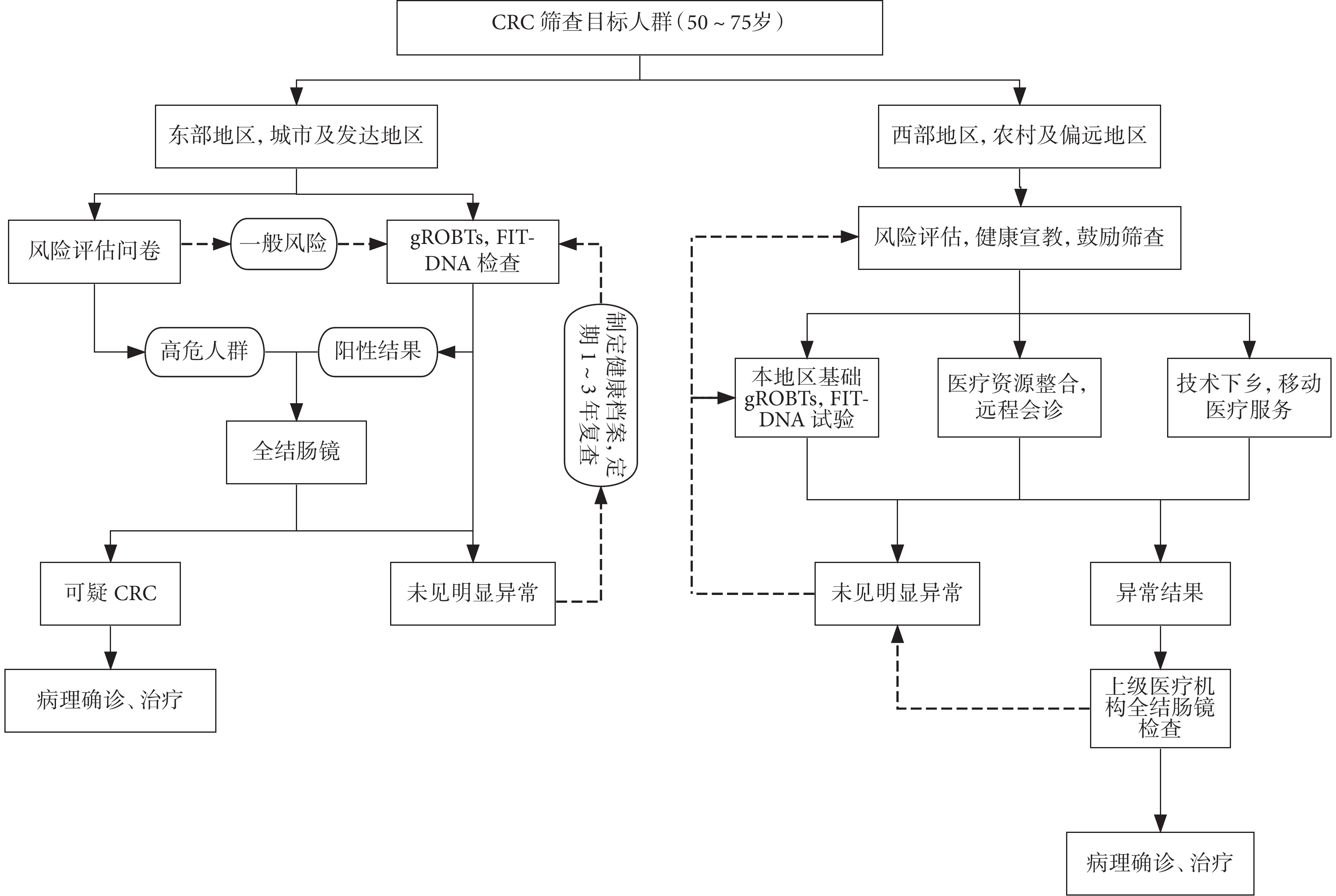

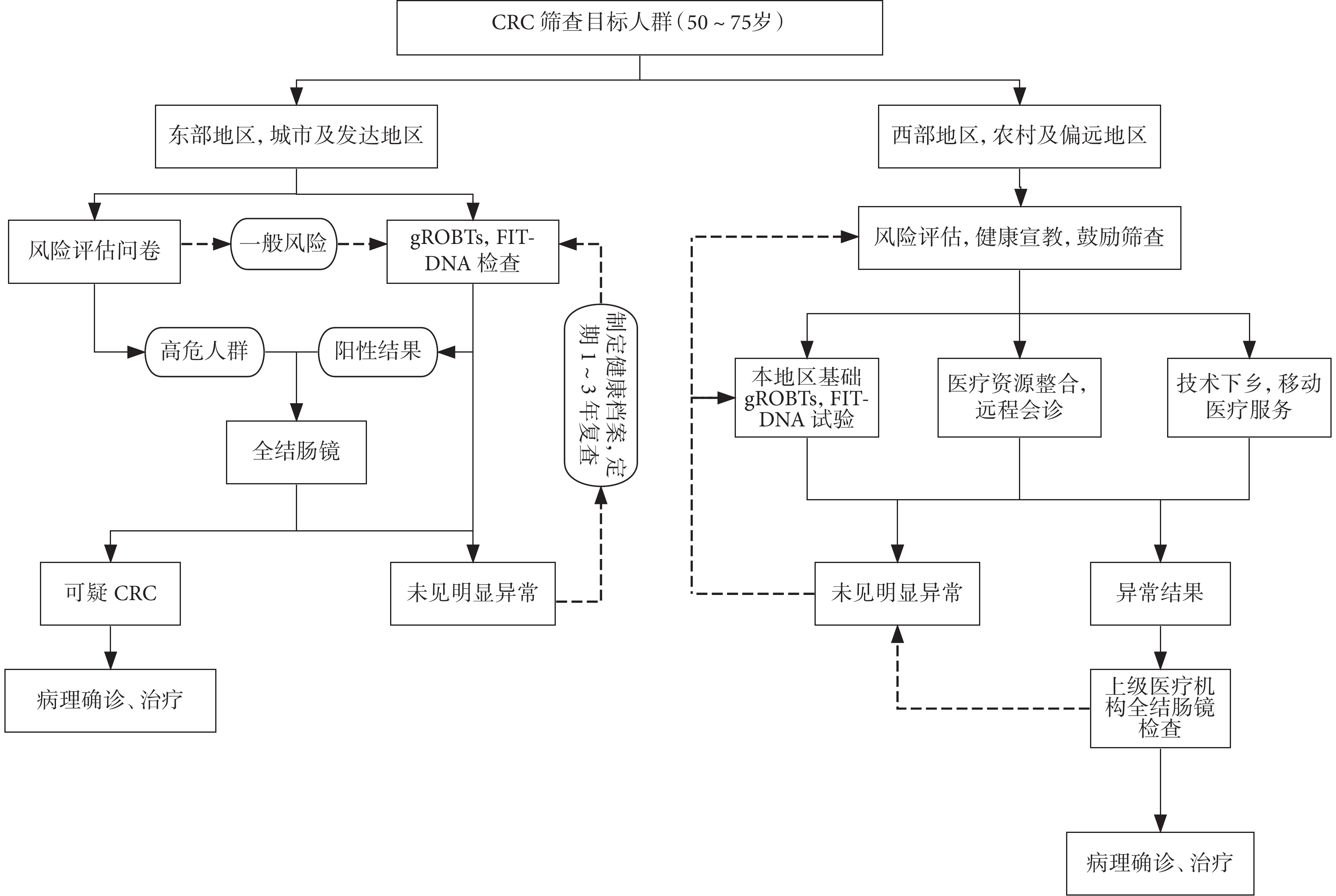

例如,從2008年開始,中國東北和華東地區CRC患者的ASIR和ASMR呈下降趨勢,而在某些地區,特別是中國西部,CRC的疾病負擔仍然偏重,ASIR和ASMR甚至有明顯上升趨勢。這種區域差異可能與經濟發展水平差異、衛生保健資源分布不均[48]和生活習俗不同[49]、患者教育水平差距有關。在今后的工作當中,應當合理分配對應的衛生資源,繼續加強疾病監測和健康教育,增加衛生資源的可得性,完善醫療結構體系,提高地方醫院的診斷和治療能力。此外,需優化全國特別是中國西部地區的醫療資源配置和基礎設施建設,進一步降低CRC發病率的上升趨勢。基于此,筆者依照目前整合的研究成果及團隊自身經驗,對現階段可能提高我國CRC篩查工作效率的流程進行了總結,如圖1所示,期望在今后的工作中能對CRC的篩查工作提供參考。

圖1

示基于中國國情的CRC早期篩查模式流程圖

圖1

示基于中國國情的CRC早期篩查模式流程圖

CRC的早期防治是一種具有成本效益的抗癌和降低醫療成本的方法[50]。早期預防中除了正確篩查以外的一個重要方面是準確識別和遠離危險因素[15]。不良飲食結構是CRC的主要風險因素之一,并已引起越來越多的關注[51]。目前廣泛認為CRC的發病率升高可能與超重和肥胖、缺乏體育鍛煉、過多攝入紅肉和加工食品、高脂飲食,以及飲酒和吸煙相關。肥胖被認為是僅次于吸煙的最重要的可改變的癌癥危險因素,最近的研究表明肥胖與結腸癌有關[52],高達13%的男性結腸癌與高BMI有關[53]。大量攝入肉類與CRC的高風險相關[54-56],而大量攝入水果和蔬菜[57-58]、纖維[59-60]和豆類[61-62]的風險較低。少數研究探討了心理因素對CRC發病率的影響,但目前證據級別較弱,其風險仍處于不確定等級[63-65]。

總之,CRC的發病率和死亡率與所在地區的HDI有關,并且在早篩查、早發現、早治療的情況下患者可以獲得好的治療效果。根據目前的疾病發展趨勢,中國未來仍然是CRC疾病負擔較為沉重的國家,抗癌形式嚴峻。加強健康宣教、建立合理的早篩策略、推進規范化的治療,建立符合我國國情的CRC防控體系,是減輕我國CRC疾病負擔的重要手段。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:黃理賓,文獻篩選、閱讀、手稿修改;黃秋實,數據匯總、手稿撰寫;楊烈,終稿審核。

國際癌癥研究署(International Agency for Research on Cancer,IARC)最新發布的數據顯示,2022年全球惡性腫瘤新發病例數為1 874萬,死亡病例數約967萬,其中結直腸癌(colorectal cancer,CRC)新發病例數為192萬,約占全部惡性腫瘤發病的10.2%,死亡病例數達90.4萬,約占全部惡性腫瘤死亡的9.3%[1],僅次于肺癌、乳腺癌,是世界上第3大最常診斷的癌癥,并且是第2大癌癥死亡原因(僅次于肺癌)。在中國國家癌癥中心最新公布的中國年度癌癥報告中,2022年CRC是我國第2常診斷的癌癥,是第4大癌癥死亡原因[2]。總體來看,無論是我國還是世界范圍內,CRC的發病率和死亡率均位列前5[3],對人民群眾的生命安全帶來嚴重威脅,造成了沉重的疾病負擔。

自20世紀90年代以來,隨著全球社會經濟發展、城市化進程以及人口老齡化的變化趨勢,CRC的疾病負擔在不同地區和不同年齡段出現了巨大的變化。在發達國家CRC的發病率和年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR)已經趨于穩定并且有下降的趨勢,這要歸因于CRC篩查體系建設的完善以及結腸鏡檢查技術的普及,但值得注意的是,在所有新診斷CRC的患者中,有約10%的患者屬于早發性CRC(發病年齡低于50歲),并且這部分患者的發病率在過去的10年中持續上升[4]。尤其是在發達國家中,早發性CRC的發病率上升幅度更加顯著,這與其他晚發性CRC的發病率和死亡率下降的趨勢完全相反,而相對應地,在發達國家中,CRC的診斷中位年齡由72歲下降到66歲,并且據估計,在今后的10年中,早發性CRC的發病趨勢還將不斷上升。由此目前認為CRC在發達國家中的社會負擔和疾病負擔依然沉重。除此之外,與發達國家相對應的發展中國家同樣有沉重的CRC疾病負擔,這對應著社會經濟發展、城市化進程以及人口老齡化的趨勢,以及相對滯后的CRC篩查監測體系。在發展中國家由于經濟發展差異和篩查監測體系的不完善,多數患者在診斷時可能便為中晚期狀態,在后續的治療中獲益減少,導致其死亡率一直居高不下。因此無論是在發達國家還是在發展中國家,合理利用資源進行CRC的監測和篩查,不僅可以使個體獲益,更可以使得國家減輕疾病負擔。

中國是一個幅員遼闊的發展中國家,在經濟發展、地理特征、醫療衛生資源等方面存在很大的地區化差異[5],這些差異可能會對CRC相關風險因素的暴露造成影響[6-8],是國家制定整體化CRC防治策略面臨的巨大挑戰。早在2014年,中國已提出《關于中國CRC篩查、早期診斷和治療、綜合預防的共識意見》[9-10],啟動城市早期診斷和治療項目,促進CRC的早期預防[11-12]。在共識意見中,提出對CRC按照不同風險人群劃分而進行篩查和數據記錄。這在中國城市中的實施具有較高的可行性,而在偏遠地區以及城市低收入群體當中,無法有效監控和記錄CRC的發病數據,并且CRC相關的篩查和治療受到了一定程度的延遲,因此中國的CRC防控仍有很多需要彌補的不足。

CRC的發生是從癌前病變到癌癥形成的一個漫長過程[13-14],深入研究CRC發病的一些驅動因素對于促進CRC的一級預防至關重要[15]。但是目前并沒有相應的措施能為我國在不同地域背景和經濟條件下量身定制相應的防控措施。基于此,筆者基于IARC公布的GLOBOCAN 2022數據、中國國家癌癥中心的最新統計數據,以及最近的一些文獻報道,對全球最新CRC發病和死亡情況進行解讀和分析,通過比較中國CRC流行與全球水平的差異,分析未來中國所面臨的CRC疾病負擔及挑戰,為我國CRC的防治提供參考。

1 全球視野下CRC發病模式的地域差異性

根據IARC公布的GLOBOCAN 2022數據,在2022年全球共計有超過190萬例新發CRC病例以及90萬例以上的死亡病例(表1),為全球帶來了沉重的疾病負擔,而這些負擔在不同地域、不同國家及經濟體中具有明顯的差異性,值得注意。據統計[4],CRC的高發病率國家主要集中在歐洲(北歐)、澳大利亞/新西蘭及東亞地區,而發病率較低的國家主要集中在非洲和南亞地區。這一地域差異被認為與當地的經濟發展程度密切相關。GLOBOCAN采用了聯合國開發計劃署提出的人類發展指數(human development index,HDI)作為衡量國家經濟發展水平的參照標準,分為低、中、高、極高4個HDI等級[16]。統計[4]發現,從國家和地域的大趨勢上,隨著HDI的逐漸升高,CRC的發病率隨之上升(表2),其中極高HDI國家和地區的年齡標準化發病率(age-standardized incidence rate,ASIR),例如北美、日本ASIR約為28.6/10萬,是低HDI地區(6.4/10萬)的4.46倍;在年齡標準化死亡率(age-standardized mortality rate,ASMR)方面,極高HDI地區最高(10.5/10萬),中等HDI地區為最低,約3.9/10萬。但是不能據此簡單認為CRC的發病和死亡與HDI直接相關[17],因為HDI衡量的是一個國家和地區的整體發展水平,對于單獨的個體仍然存在諸多的異質性,在同一地區的不同收入人群中,CRC的發病率和死亡率依然存在區別,但是考慮到篩查政策的制定通常是以地域政策為主,因此在統計時依然是以地區作為分割依據。

除此之外,HDI或經濟發展水平等衡量不同地區的CRC發病率的變化也存在有地域的差異性。IARC將185個國家和地區的CRC疾病模式總結歸納為了3種不同的趨勢[18],在經濟快速發展的國家中往往伴隨著生活方式的“西方化”,這些變化體現在日常飲食的精加工水平不斷提高、久坐的工作生活方式和人群肥胖率的上升。在中-高HDI國家和地區中,CRC的發病率和死亡率均呈現上升的趨勢(例如波羅的海地區、俄羅斯、中國、巴西)。而在高HDI國家中可以觀察到CRC發病率的不斷上升而死亡率逐年下降的趨勢,這是由于引入了國家體系下的CRC早篩早診模式,使得早期CRC的診斷率升高,同時發達的醫療水平和資源可以供給人民以最佳的臨床診斷和治療。此外,在部分極高HDI國家例如美國和日本中,CRC的發病率和死亡率呈現了雙雙下降的大趨勢,原因是除了引入高標準的篩查診斷方式以外,經濟醫療水平的發展也為CRC的防治提供了充實的保障[17]。

而隨著經濟全球化發展的大趨勢,在未來的20~30年內,CRC的發病特點也將伴隨著經濟發展的方向,由高HDI地區逐漸向中-低HDI地區轉移[17]。這些發展中國家和地區在經濟發展的同時必然伴隨著西式生活工作模式的普及、城鎮化進程、人口老齡化等諸多與CRC發病相關的高危因素的累積。因此,合理有效地利用資源,提高CRC早期篩查診斷的有效率,對減輕CRC疾病負擔至關重要。

2 不同國家和地區的CRC篩查模式

CRC的篩查是一項重要的公共衛生干預措施,對于其防治至關重要。受到不同國家和地區經濟發展水平和公共衛生政策的影響,CRC的篩查策略的具體落實實施受到了諸多因素的干擾。早在1968年,Wilson和Ungner就針對CRC的篩查提出了重要的10項原則[19],而近年Dobrow等[20]針對腫瘤篩查工作進行了總結和回顧,進一步衍生出了腫瘤篩查12項原則,其中3項基于疾病發展(如流行病學趨勢、疾病史等),3項側重于篩查試驗的準確性(如特征試驗的敏感性和特異性),6項基于整個項目和系統的推進(如診療的基礎設施建設、篩查帶來的效益及危害、衛生經濟學評估等)。

既往認為,CRC篩查帶來的獲益往往存在嚴重滯后性,有計劃實施的全民篩查將涉及到大量的公共衛生資金的投入,這勢必將增加普遍篩查的經濟成本。而近年來的共識[21]指出,由于CRC的系統治療造成的公共資金和政府資金投入可能更高,而CRC的早期篩查診斷有可能在相對較短的時間內獲得更高的收益,因此有很多國家和地區正在逐步評估和試推行全民篩查政策。

在CRC的所有早期篩查方式中,全結腸鏡檢查是診斷CRC的金標準,其優勢體現在可以直接獲取病理樣本的同時,也可以對早期病變進行即時處理。但是全結腸鏡檢查受限于其本身是一種有創檢查,并且所需腸道準備和操作流程繁瑣,患者依從性差,并且存在部分患者身體狀況可能無法承受的情況。另一項限制是全結腸鏡的檢查受到檢查醫師主觀操作水平的差異較大,不同年資的醫師可能存在有較大的水平差距、熟練內鏡醫師資源分配不均的情況。因此全結腸鏡在現階段還沒有作為全民篩查CRC的項目在我國廣泛開展。而在2019年時,《健康中國行動(2019–2030年)》便提出:“全國各地根據本地區癌癥流行狀況,創造條件普遍開展癌癥機會性篩查”。由于我國地域廣闊,CRC發病模式存在差異,地區醫療資源分布不均,患者對疾病認知和篩查策略的了解還不夠深刻,全面在社會人群中推廣全結腸鏡檢查在現階段還具有較大困難,因此參考和借鑒其他國家和地區的CRC篩查政策,并且制定實施有針對性的中國特色CRC篩查方案,將進一步規范和優化我國CRC的早期診療,改善患者的生存和預后。

首先可參考北美地區的篩查方案的變化。在2006年之前,美國的CRC篩查是機會性檢查,根據民眾的意愿提供乙狀結腸鏡檢查或是基于以愈創木脂為試劑的糞便潛血試驗(guaiac-based fecal occult blood tests,gFOBTs)。自2007年開始,在北加州凱撒醫療集團的保險政策推動下,有約400萬人開始接受郵寄糞便免疫化學(fecal immunochemical test,FIT)試劑盒的方式進行CRC的全民篩查,并以此作為對漏檢乙狀結腸鏡民眾的補充篩查[22]。自此開始,CRC的篩查策略由以往的機會性檢查逐漸過渡到了全民的有組織篩查。同樣地,加拿大安大略省自2008年開始進行有組織的、基于廣泛人群的CRC篩查計劃[23]。該計劃以大便隱血為基礎,針對50~74歲的一般風險人群進行檢查,并且還要求高風險人群進行結腸鏡的檢查,該計劃中認定高風險人群的標準為家族中有1例或1例以上的親屬罹患CRC,并且在2019年開始,gFOBTs試驗逐漸被FIT試驗所替代。截至目前,除安大略省以外,已有6個省已開始逐漸實施有組織的全民CRC篩查計劃。

歐洲地區的篩查政策與北美類似,但由于歐洲地區存在著較大的文化和經濟差異,政策的具體實施在不同國家之間也有一些差異。歐盟理事會通過了基于FIT試驗的人群范圍內的CRC篩查政策[24],根據計劃,向50~60歲的人群發出邀請,之后進一步將篩查年齡拓展到70~75歲[25],并且通過了各成員國可以依照本國實際情況制定相關的篩查計劃和比較基準的決策[26]。截至2018年,在28個歐盟成員國中有22個國家建立或試運行了基于人群的有組織的CRC篩查試驗。在具體推行的過程中,大多數國家采用的篩查策略是針對目標人群進行2年1次的FIT檢測,而各地則根據實際情況決定是否實施結腸鏡檢測[27-28]。例如在波蘭的政策中提供了基于結腸鏡的篩查策略,針對目標人群提供1次結腸鏡檢查。盧森堡和瑞士則是同時提供FIT和結腸鏡檢查給目標人群選擇。意大利的皮埃蒙特地區則是建議進行結腸鏡檢查,拒絕接受結腸鏡檢查的人群則可以接受FIT檢查進行替代。英格蘭地區則是以FIT檢測為基礎,結腸鏡檢查作為FIT檢測的補充選項。

在CRC新發病例及死亡率最高的亞太地區,僅有少數的國家和地區開始實行全民的CRC篩查政策[29]。在亞太地區的經濟發達國家中,澳大利亞、日本、韓國、新西蘭、新加坡等國家開始推行了類似歐美的全民FIT檢測試驗,并且將結腸鏡檢查作為FIT初篩陽性人群的補充檢查,這是考慮到了結腸鏡檢查的人力及資源成本的不平衡之后所達成的共識。而在亞太其他地區,例如馬來西亞和泰國[30],正在試點某些區域進行全民的篩查,但是其中也存在部分爭議,例如在多民族多人種融合的國家馬來西亞,CRC的發病風險存在人種及地域差異,華人人群的發病風險相較于印度人群的發病風險顯著升高,因此很難以全國為單位進行統一標準的篩查。而作為補充政策,多種基于人群特征(人種、年齡、性別)及風險因素(吸煙、肥胖、高脂飲食)的評分系統也被逐漸應用參與到篩查政策的制定中來,旨在篩查出具有意義的高風險人群,避免過度使用及浪費有限的結腸鏡檢查資源。這樣的策略在未達到實行全民篩查的地區中非常有意義[31]。

3 我國CRC防治體系的建設與未來展望

隨著中國HDI的增長,CRC的發病率仍然在升高,中國在解決CRC疾病負擔上面臨越來越大的挑戰[32-33]。基于人群發病和死亡數據的全面分析,將有助于為國家和區域CRC防治工作提供重要信息。因此有必要對區域和國家的CRC疾病負擔和流行趨勢進行全面評估,而我國幅員遼闊,各地區之間經濟文化水平存在一定差異,所以依照不同地區及人群的發病特征制定對應的篩查政策,著重提高針對早發性、家族/地區聚集性CRC的篩查檢測,做到早診早治,將可能有效降低我國的CRC疾病負擔,并且形成具有中國特色的CRC防治指南,才能真正實現造福廣大人民群眾。

我國CRC的ASIR最初急劇上升,之后逐漸減緩,但在1972–2019年總體呈上升趨勢[34]。這與我國國家經濟的發展以及醫療衛生領域專業人士的不斷努力有巨大關系。近年來從患者教育、早期篩查、診療手段等多方面多手段地推動CRC的診療措施[35],從推動醫患教育、提高人群的自我健康意識并鼓勵人民群眾進行篩查[36-37],從加強衛生資源供應[38],試點以城市、社區為單位的全民篩查策略,從技術改革提升、遠程會診、技術下鄉等為代表的診療手段多樣化,多方面、多維度地提高了中國的CRC篩查和診療水平。如今,《健康中國行動:癌癥防治實施方案》和《健康中國2030戰略》均強調了癌癥預防教育、高危人群篩查等措施[39-40]。在政府和衛生機構的共同努力下,目前針對CRC的篩查開始出現了由機會性篩查逐漸向全民篩查過渡的趨勢[41-44]。

在近20年的努力中,由于對CRC早期篩查的重視和普及,自2005年起至2020年,中國CRC患者的ASMR略有下降趨勢[45],這與國際報道的篩查可以有效降低CRC死亡率結果一致。可以看出,早期防治CRC,將在有限的時間內使得絕大多數患者獲益。因此持續推進CRC的早期篩查,建立規范化的CRC早篩體系以及規模化、專業化、持續性的隨訪監測體系可以進一步減輕我國廣大人民群眾的CRC疾病負擔。但具體到政策的實施,我國目前還存在諸多的不足,并且在今后近20年時間里還將繼續限制我國CRC防治體系的建立與發展。雖然許多國家推薦在50歲時開展CRC相關篩查,但在許多情況下,盡管政府規劃組織良好,但參與率仍然很低[46]。美國癌癥協會和美國預防服務工作組在2020年甚至將建議的平均風險篩查年齡從50歲提前到45歲[47]。但是對應篩查年齡的下降將使得計劃篩查人群再次擴大,盡管降低了個體的患癌風險,但是有組織有計劃的腫瘤篩查除了對檢測人群和檢測方法具有嚴格要求外,還需要有強大的管理團隊,可以落實具體診療決策的醫療護理團隊,以及負責具體實施的隨訪監測團隊。其他經濟發達地區的經驗告訴我們,在衛生人力資源不足的情況下,過度增加的檢查和篩查并不能降低整體人群的患病率,并且從本質上來講,如果在不具備有必要的診斷和治療能力的前提下,大規模的篩查不應當作為地區衛生政策的首選。因此在我國繼續發展醫療衛生事業、加大醫療衛生資源投入的同時,正確認識到不同地區的經濟發展水平以及文化生活差異,按照各不同地區制定相對應的策略,是現階段我國值得嘗試的CRC防治策略。

例如,從2008年開始,中國東北和華東地區CRC患者的ASIR和ASMR呈下降趨勢,而在某些地區,特別是中國西部,CRC的疾病負擔仍然偏重,ASIR和ASMR甚至有明顯上升趨勢。這種區域差異可能與經濟發展水平差異、衛生保健資源分布不均[48]和生活習俗不同[49]、患者教育水平差距有關。在今后的工作當中,應當合理分配對應的衛生資源,繼續加強疾病監測和健康教育,增加衛生資源的可得性,完善醫療結構體系,提高地方醫院的診斷和治療能力。此外,需優化全國特別是中國西部地區的醫療資源配置和基礎設施建設,進一步降低CRC發病率的上升趨勢。基于此,筆者依照目前整合的研究成果及團隊自身經驗,對現階段可能提高我國CRC篩查工作效率的流程進行了總結,如圖1所示,期望在今后的工作中能對CRC的篩查工作提供參考。

圖1

示基于中國國情的CRC早期篩查模式流程圖

圖1

示基于中國國情的CRC早期篩查模式流程圖

CRC的早期防治是一種具有成本效益的抗癌和降低醫療成本的方法[50]。早期預防中除了正確篩查以外的一個重要方面是準確識別和遠離危險因素[15]。不良飲食結構是CRC的主要風險因素之一,并已引起越來越多的關注[51]。目前廣泛認為CRC的發病率升高可能與超重和肥胖、缺乏體育鍛煉、過多攝入紅肉和加工食品、高脂飲食,以及飲酒和吸煙相關。肥胖被認為是僅次于吸煙的最重要的可改變的癌癥危險因素,最近的研究表明肥胖與結腸癌有關[52],高達13%的男性結腸癌與高BMI有關[53]。大量攝入肉類與CRC的高風險相關[54-56],而大量攝入水果和蔬菜[57-58]、纖維[59-60]和豆類[61-62]的風險較低。少數研究探討了心理因素對CRC發病率的影響,但目前證據級別較弱,其風險仍處于不確定等級[63-65]。

總之,CRC的發病率和死亡率與所在地區的HDI有關,并且在早篩查、早發現、早治療的情況下患者可以獲得好的治療效果。根據目前的疾病發展趨勢,中國未來仍然是CRC疾病負擔較為沉重的國家,抗癌形式嚴峻。加強健康宣教、建立合理的早篩策略、推進規范化的治療,建立符合我國國情的CRC防控體系,是減輕我國CRC疾病負擔的重要手段。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:黃理賓,文獻篩選、閱讀、手稿修改;黃秋實,數據匯總、手稿撰寫;楊烈,終稿審核。