引用本文: 劉雨晴, 李丁玲, 杜澤坤, 汪曉東, 李立. 結直腸癌患者職業與新輔助方案決策和療效的關系:基于 DACCA 的真實世界數據研究. 中國普外基礎與臨床雜志, 2024, 31(8): 903-909. doi: 10.7507/1007-9424.202405100 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國普外基礎與臨床雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

源于真實世界場景的華西腸癌數據庫(Database from Colorectal Cancer,DACCA)[1-2]為結直腸癌數據的結構化應用提供了基礎。筆者團隊前期在數據庫解讀第1章(人群特征)的第1部分(體質量指數的系列研究內容)、第2部分(年齡相關的系列研究內容)、第3部分(婚姻狀況的系列研究內容)和第4部分(居住地的系列研究內容)、第5部分(文化程度的系列研究內容)進行解讀后,現對第6部分(職業類型的系列研究內容)進行解讀。

新輔助治療的目的主要是使原發腫瘤或轉移病灶縮小,使腫瘤降級降期,提高手術切除率和成功率,降低術后復發率,進而提高患者生存率[3]。因此,新輔助治療方案的選擇對于患者至關重要。由于不同方案具有不同的療效和副作用,再加上藥物價格各異,且部分藥物需要通過靜脈輸注,因此,患者可能會根據其職業類型、收入情況以及治療方式的便捷程度,選擇不同的新輔助治療方案。基于此,在本章系列研究報道中,筆者團隊將基于DACCA,通過分析不同職業類型患者新輔助治療后的臨床癥狀、病理特征等方面的差異,進一步探究結直腸癌患者職業類型對新輔助治療的決策與療效的影響。

1 資料與方法

1.1 數據庫版本

本研究選取 2022 年 6 月 29 日更新版 DACCA 數據庫數據。

1.2 應用參數及部分定義解釋

本研究選擇的數據項目包括:患者性別、年齡、婚姻狀況、血型、BMI、肝功能、腎功能、y(p)TNM分期。選用職業類型作為分組指標,分析的數據項目為新輔助治療的方案決策以及新輔助治療相關的效果參數[4],包括:癥狀變化(完全緩解、部分緩解、穩定、進展)、影像變化(完全緩解、部分緩解、穩定、進展)和病理學腫瘤消退分級(tumor regression grade,TRG,包括0、1、2、3級)。上述相關指標及數據項目的定義詳見《數據庫建設第一部分:個人數據的標簽和結構化》[5]和《數據庫建設第九部分:結直腸癌新輔助治療的標簽與結構化》[4];y(p)TNM分期參照美國癌癥聯合委員會(American Joint Committee on Cancer,AJCC)第8版癌癥分期標準進行分級[6]。根據本次研究需要,將部分數據進行重新劃分:① 將計量資料“年齡”參數劃分為中青年組(年齡≤60歲)和老年組(>60歲);② 將“BMI”劃分為偏瘦(BMI<18.5 kg/m2)、正常(18.5 kg/m2≤BMI<24.0 kg/m2)、超重(BMI≥24.0 kg/m2);③ 將“婚姻”劃分為未婚、已婚;④ 根據勞動類型,將不同職業分為腦力勞動、體力勞動、無業及居民3種類型。

1.3 數據篩選方案

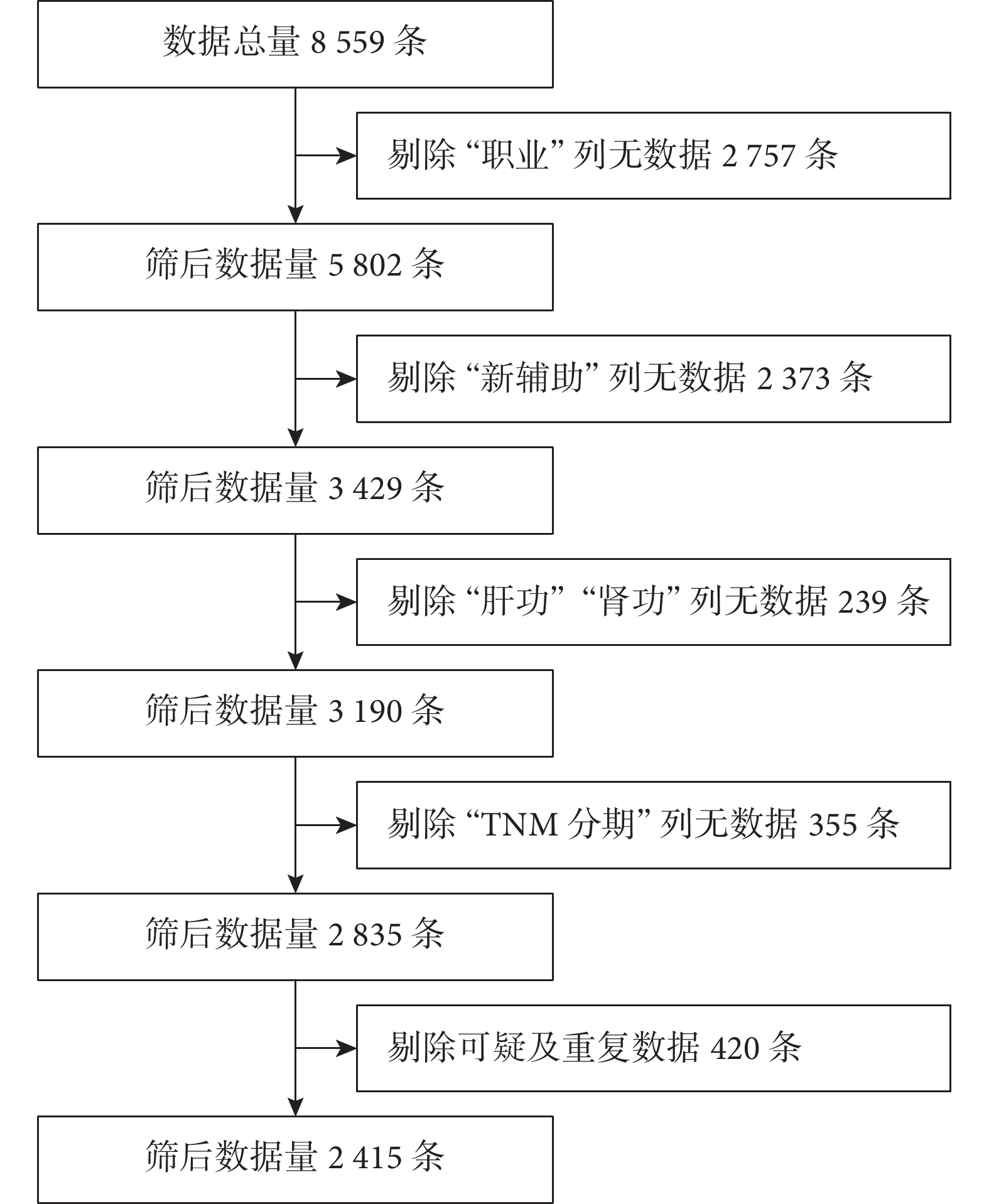

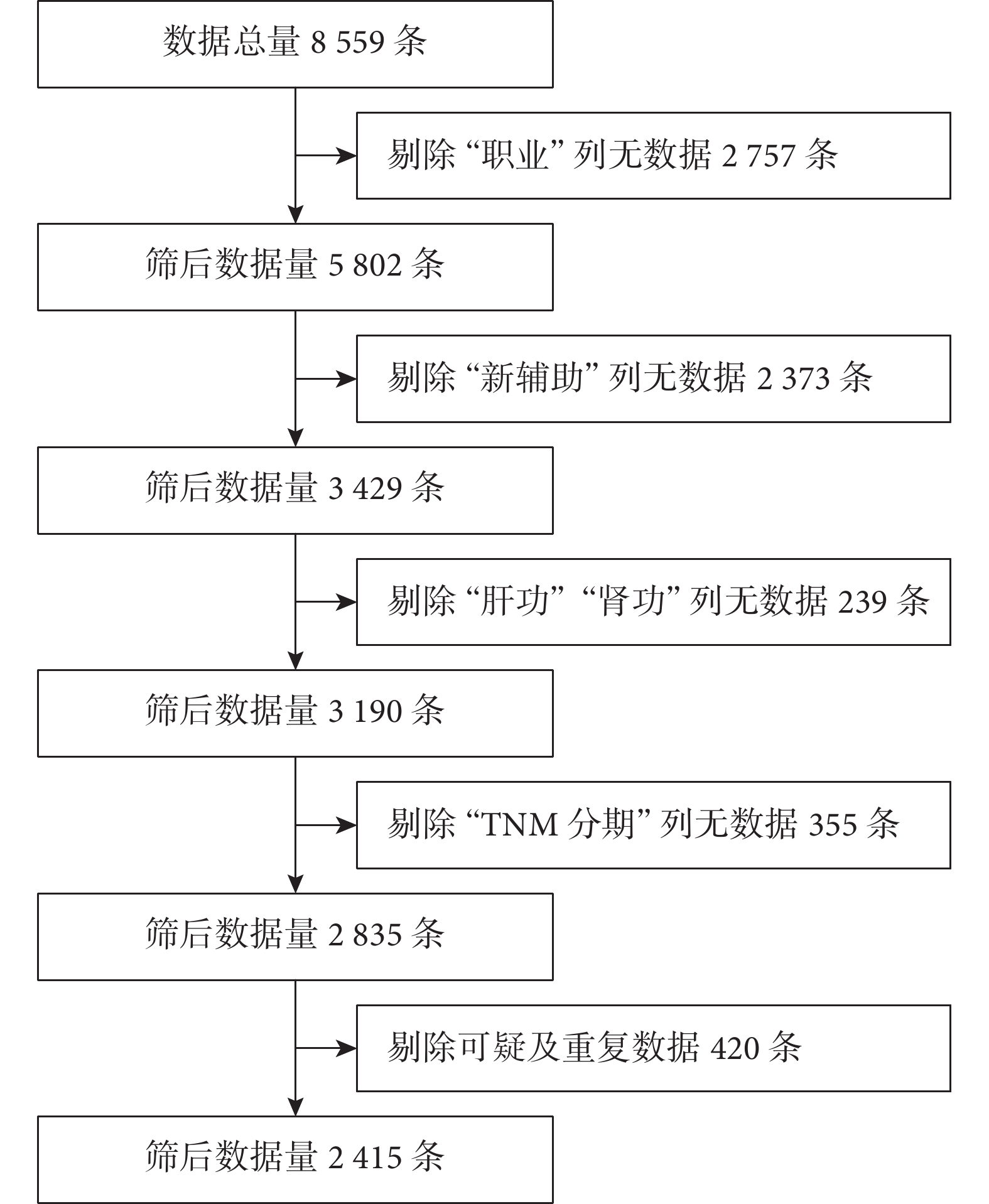

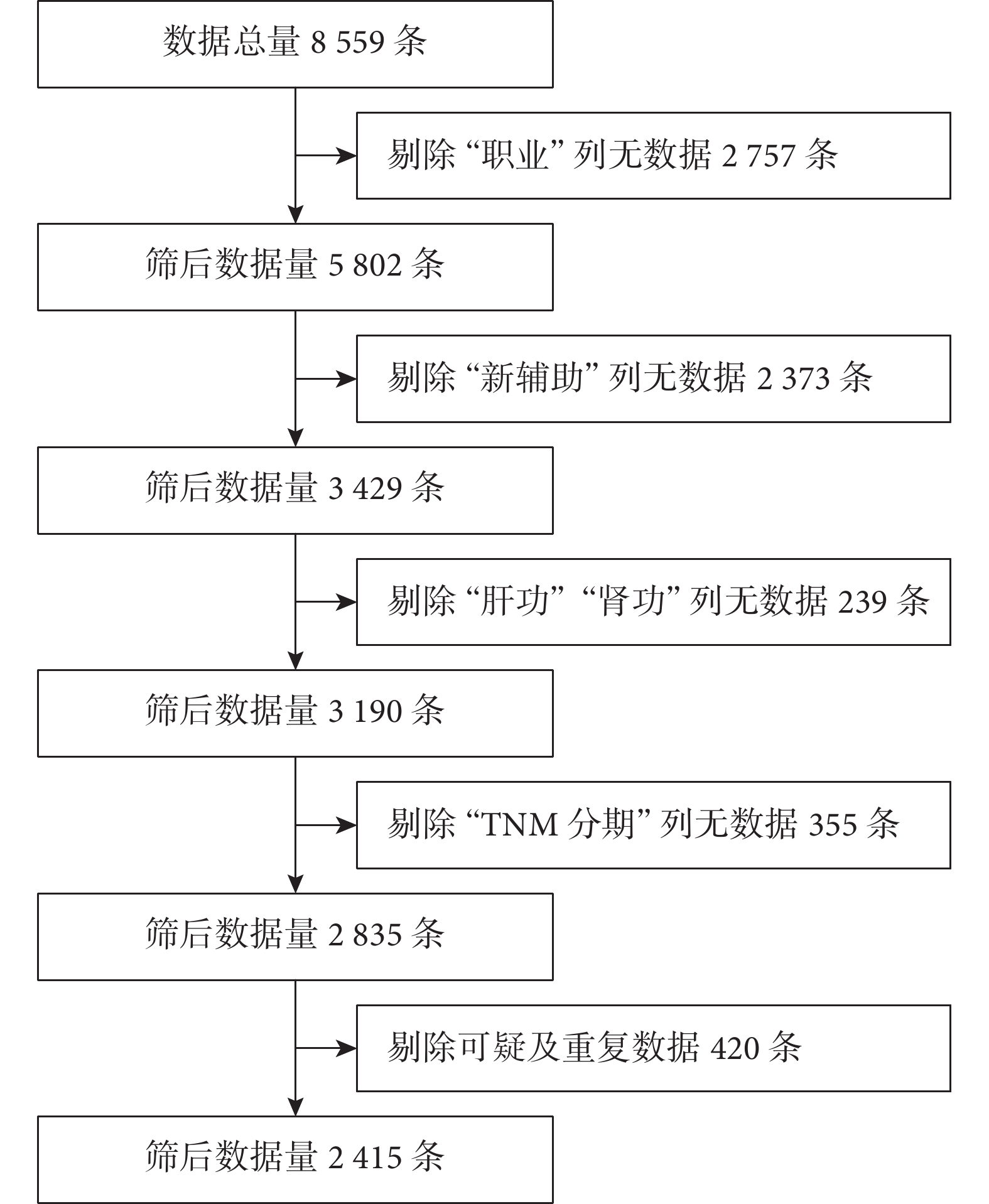

根據研究需要,本次研究以下列條件對數據庫數據進行篩選:① 以“職業”為條件剔除空數據;② 以“新輔助標準策略(NCCN)”“新輔助類型方案”為條件剔除空數據;③ 以“肝功能”“腎功能”“TNM分期”為條件剔除空數據;④ 剔除數據條目中可疑或無效的數據。

1.4 統計學方法

應用 Office365、Microsoft 作為統計描述工具,應用 SPSS 27.0 軟件進行數據分析。計數資料以條(%)進行描述,非等級資料的統計分析采用四格表或R×C列聯表χ2檢驗,若χ2檢驗不適用則采用 Fisher 精確檢驗或蒙特卡洛精確檢驗;等級資料的統計分析采用Kruskal-Wallis 秩和檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

按照研究納入條件,符合篩選條件的數據總量為2 415條。具體篩選過程見圖1。

圖1

示本研究數據庫篩選流程及結果

圖1

示本研究數據庫篩選流程及結果

2.1 納入患者的基本情況

通過對納入的2 415條記錄進行分析,發現3種職業類型患者的年齡構成比差異具有統計學意義(χ2=480.749,P<0.001),≤60歲患者中體力勞動者占比最高(60.1%),>60歲患者中無業及居民者占比最高(58.4%)。由于年齡對患者基礎情況的影響較大,故本研究以60歲為界限,將患者分為2組進行后續分析,見表1。

2.2 ≤60歲不同職業類型患者的臨床資料比較

2.2.1 基線資料比較

統計并分析≤60歲不同職業類型患者的基線資料,其中性別的構成比差異具有統計學意義(P<0.001),從事腦力勞動和體力勞動患者中男性占據了大多數,無業及居民患者中女性則占據了大多數;但不同職業類型患者的婚姻狀況、BMI、血型、肝功能、腎功能和y(p)TNM分期比較差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表2。

2.2.2 職業類型與結直腸癌患者新輔助治療方案決策的關系

本研究中,≤60歲患者中選擇新輔助放療的有426條(33.6%),未選擇新輔助放療的有841條(66.4%),在不同職業類型患者中的構成比差異無統計學意義(P=0.858);使用靶向藥物的有309條(24.4%),未使用靶向藥物的有958條(75.6%),3種職業類型患者中未使用靶向藥物者占比均較高,在不同職業類型患者中的構成比差異有統計學意義(P=0.004)。詳見表3。

2.2.3 職業類型與新輔助治療效果的關系

① 癥狀變化。完整記錄患者癥狀變化的記錄共307條(24.2%),其中癥狀完全緩解者50條(16.3%),部分緩解者223條(72.6%),穩定者22條(7.2%),進展者12條(3.9%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的癥狀變化差異無統計學意義(P=0.439)。② 影像變化。完整記錄患者影像變化的記錄共300條(23.7%),其中影像完全緩解者11條(3.7%),部分緩解者195條(65.0%),穩定者85條(28.3%),進展者9條(3.0%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的影像變化差異無統計學意義(P=0.199)。③ TRG變化。完整記錄患者TRG變化的記錄共313條(24.7%),其中TRG 0級者2條(0.6%),TRG 1級者31條(9.9%),TRG 2級者213條(68.1%),TRG 3級者67條(21.4%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的TRG變化差異無統計學意義(P=0.360)。詳見表4。

2.3 >60歲不同職業類型患者的相關資料比較

2.3.1 基線資料比較

統計并分析>60歲不同職業類型患者的基線資料,其中性別構成比的差異具有統計學意義(P=0.024),3種不同職業類型中男性均占據大多數;但不同職業類型患者的婚姻狀況、BMI、血型、肝功能、腎功能、y(p)TNM分期比較差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表5。

2.3.2 職業類型與結直腸癌患者新輔助治療方案決策的關系

本次研究中,>60歲患者中選擇新輔助放療的有416條(36.2%),未選擇新輔助放療的有732條(63.8%),在不同職業類型患者中構成比差異無統計學意義(P=0.198);使用靶向藥物的有201條(17.5%),未使用靶向藥物的有947條(82.5%),3種職業類型患者中未使用靶向藥物者占比均較高,在不同職業類型患者中構成比差異有統計學意義(P=0.019)。詳見表6。

2.3.3 職業類型與新輔助治療效果的關系

① 癥狀變化。完整記錄患者癥狀變化的記錄共225條(19.6%),其中癥狀完緩解者31條(13.8%),部分緩解者161條(71.5%),穩定者17條(7.6%),進展者16條(7.1%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的癥狀變化差異有統計學意義(P=0.001),職業類型為腦力勞動、體力勞動、無業及居民的患者中,癥狀變化為部分緩解者均占比最高(68.8%、69.0%和73.2%)。② 影像變化。完整記錄患者影像變化的記錄共222條(19.3%),其中癥狀完緩解者7條(3.2%),部分緩解者148條(66.7%),穩定者56條(25.2%),進展者11條(5.0%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的癥狀變化差異有統計學意義(P=0.017),職業類型為腦力勞動、體力勞動、無業及居民的患者中,影像變化為部分緩解者均占比最高(60.0%、73.6%和63.7%)。③ TRG變化。完整記錄患者TRG變化的記錄共226條(19.7%),其中TRG 0級者1條(0.4%),TRG 1級者27條(11.9%),TRG 2級者149條(65.9%),TRG 3級者49條(21.7%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的TRG變化差異無統計學意義(P=0.421)。詳見表7。

3 討論

3.1 職業類型與新輔助策略選擇的關系

本研究中,2個年齡段的患者在新輔助治療方案的決策上均顯現出類似的傾向性,即不同職業類型患者是否選擇放療的構成比差異無統計學意義(P=0.198和P=0.858),是否使用靶向藥物的構成比差異具有統計學意義(P=0.019和P=0.004),在不同年齡段的患者中,3種職業類型患者未選擇使用靶向藥物者占比均較高。

在《中國結直腸癌診療規范(2023版)》[7]中,推薦局部進展期結直腸癌患者進行新輔助治療,并根據個體情況和相關適應證選擇新輔助治療方案及是否聯合靶向藥物。因此,新輔助治療方案的選擇對患者的治療效果至關重要。本研究結果顯示,不同年齡段的3種職業類型患者在放療的選擇上雖然無統計學差異,但未選擇新輔助放療的人數占比較高。出現這一結果的原因可能是新輔助放療的副作用較大,或者是本單中心數據隊列的特點,使得放療安排相對較少。盡管新輔助放療可以降低腫瘤分期和局部復發率,為患者的根治性手術帶來更多機會,但其不良反應,如增加排便頻率和尿失禁發生率[8]、性功能受損[9]等,會降低患者的生活質量。由于肛門和泌尿功能的損傷,部分患者可能因此出現更差的社會功能[8],并伴有更大的心理負擔[10]。這些因素可能是導致患者選擇新輔助放療較少的原因之一。

在靶向藥物的選擇方面,雖然不同年齡段3種職業類型患者中未使用靶向藥物的人數均較多,但是不同年齡段腦力勞動者中選擇使用靶向藥物的人數均達到了近1/3,且在>60歲職業類型為無業及居民的患者中,使用靶向藥物的患者占比也較多(17.9%)。分析原因可能有如下幾點。第一,由于靶向藥物的費用一般較為昂貴,且多數靶向藥物都有較為嚴格的適應證,所以導致患者在靶向藥物的選擇上出現了局限性,因此導致了本研究所顯示的差異性。第二,年齡較小且職業類型為腦力勞動的患者使用靶向藥物的占比較其他職業類型高,可能是由于該部分患者年齡較小,身體機能較好,生存可能性也較大,加之不同職業類型收入的差異性,導致該類患者在符合適應證的情況下,愿意接受也有能力接受靶向藥物治療。第三,年齡>60歲且職業類型為腦力勞動的患者使用靶向藥物的占比近1/3,職業類型為無業及居民的患者使用靶向藥物的占比也較高,這可能是由于較大的年齡與更高級別的腫瘤分期有關,而晚期腫瘤會帶來更多的靶向藥物選擇機會;同時,該部分患者年齡較大,所以可能存在更多的合并癥,常規劑量和療程的放化療患者已經難以耐受,且有可能由于大量合并癥的出現在短期內預后不良[11],因此,為尋求更大的生存機會,該部分患者選擇針對性更強的靶向藥物治療。由于靶向藥物的選擇受多方面因素的影響,所以不同年齡段患者的職業類型與靶向藥物選擇傾向性之間的關系仍需進一步探討。

3.2 職業類型與新輔助治療效果的關系

本研究根據DACCA中的數據,從癥狀變化、影像變化、TRG變化3個方面分析了不同職業類型患者接受新輔助治療后的療效變化情況。

在≤60歲的患者中,本研究結果顯示,不同職業類型患者在癥狀變化、影像變化和TRG變化方面的差異均無統計學意義。然而,我們仍可以從數據中找到一些規律。3種職業類型患者的癥狀變化均以部分緩解的人數占比最高;影像變化也以部分緩解的人數占比最高;TRG分級中,2級的人數占比最高。癥狀變化屬于主觀指標,由于個體差異和對疾病的耐受度不同,患者的主觀感受也不同,這可能是導致本研究結果無差異的一個重要原因。影像變化和TRG分級作為客觀指標[12],雖然本研究結果未體現出明顯差異性,但由于國內外缺乏類似研究,職業類型是否影響新輔助治療后的療效仍需更多研究驗證。本研究結果也體現了新輔助治療在結直腸癌治療中的明顯作用和局限性—大部分患者完成新輔助治療后都有不同程度的緩解及腫瘤消退,但腫瘤完全緩解和消退的患者仍占少數,手術依舊是結直腸癌患者最根本的治療方式。

在>60歲的患者中,從TRG變化方面評價不同職業類型患者新輔助治療療效的差異無統計學意義,從癥狀變化和影像變化方面評價新輔助治療療效的差異有統計學意義,二者變化為部分緩解者均最多(71.5%和66.7%;P=0.001和P=0.017)。與≤60歲患者相似,3種職業類型中癥狀變化和影像變化為部分緩解的患者占比均最高。然而,腦力勞動和體力勞動的患者中,癥狀變化占比第2的是完全緩解,而無業及居民患者則表現為進展的比例居第2。分析其原因,與有固定工作的患者相比,這部分患者可能已經退休成為居民,部分人脫離單位后可能缺乏定時體檢的意識[13],進而未能及時監測和控制疾病,導致癥狀的進展。此外,由于我國退休年齡的延遲,職業類型為無業及居民的患者年齡可能較其他2種職業類型大,因此患者自身狀況較差,合并癥較多[14],所以在主觀上感覺疾病處于進展狀態。雖然TRG分級未表現出明顯差異,但3種職業類型患者中,TRG為2級(輕微退縮,指腫瘤殘留,并見大量纖維化間質)[4]的患者占比最高,但TRG 3級(無退縮,指廣泛腫瘤殘留,無或少量腫瘤細胞壞死)的患者占比緊隨其后。對于影像變化的原因目前尚不明確,需要進一步研究分析。

通過對本研究結果的分析與討論,結合之前多數研究和臨床試驗的結果,可以得知新輔助治療能為結直腸癌患者帶來良好結局。然而,在是否采用新輔助治療以及具體方案的選擇上應當慎重。由于不同患者的個體差異和耐受度不同,新輔助治療對不同患者的療效也不同[15]。因此,應結合患者的腫瘤分期、年齡、基礎情況等多方面因素,慎重考慮是否采用新輔助治療[16],以防過度治療對機體造成損害。

3.3 小結

職業對結直腸癌患者新輔助治療決策的影響主要體現在靶向藥物的使用上,而新輔助治療療效的影響則與年齡段有關。然而,本研究中腦力勞動者樣本量較其他2種職業類型少,可能存在偏倚。此外,在職業分類時,將所有退休患者都納入“無業及居民”類別,未考慮他們在職時的職業類型,這使得結論較為局限。因此,本研究的結論還需進一步驗證,未來需要結合更多樣本,進行更深入的分析,以獲得更為全面的結論。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:劉雨晴,研究設計、數據清洗與分析、文章撰寫與修改;李丁玲、杜澤坤,文獻查閱與篩選、文章撰寫和修改;汪曉東,研究設計、提供文章數據源、文章的關鍵修訂;李立,文章指導及審閱。

倫理聲明:本研究已通過四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會的審批,批文編號:2023年審(669)號。

源于真實世界場景的華西腸癌數據庫(Database from Colorectal Cancer,DACCA)[1-2]為結直腸癌數據的結構化應用提供了基礎。筆者團隊前期在數據庫解讀第1章(人群特征)的第1部分(體質量指數的系列研究內容)、第2部分(年齡相關的系列研究內容)、第3部分(婚姻狀況的系列研究內容)和第4部分(居住地的系列研究內容)、第5部分(文化程度的系列研究內容)進行解讀后,現對第6部分(職業類型的系列研究內容)進行解讀。

新輔助治療的目的主要是使原發腫瘤或轉移病灶縮小,使腫瘤降級降期,提高手術切除率和成功率,降低術后復發率,進而提高患者生存率[3]。因此,新輔助治療方案的選擇對于患者至關重要。由于不同方案具有不同的療效和副作用,再加上藥物價格各異,且部分藥物需要通過靜脈輸注,因此,患者可能會根據其職業類型、收入情況以及治療方式的便捷程度,選擇不同的新輔助治療方案。基于此,在本章系列研究報道中,筆者團隊將基于DACCA,通過分析不同職業類型患者新輔助治療后的臨床癥狀、病理特征等方面的差異,進一步探究結直腸癌患者職業類型對新輔助治療的決策與療效的影響。

1 資料與方法

1.1 數據庫版本

本研究選取 2022 年 6 月 29 日更新版 DACCA 數據庫數據。

1.2 應用參數及部分定義解釋

本研究選擇的數據項目包括:患者性別、年齡、婚姻狀況、血型、BMI、肝功能、腎功能、y(p)TNM分期。選用職業類型作為分組指標,分析的數據項目為新輔助治療的方案決策以及新輔助治療相關的效果參數[4],包括:癥狀變化(完全緩解、部分緩解、穩定、進展)、影像變化(完全緩解、部分緩解、穩定、進展)和病理學腫瘤消退分級(tumor regression grade,TRG,包括0、1、2、3級)。上述相關指標及數據項目的定義詳見《數據庫建設第一部分:個人數據的標簽和結構化》[5]和《數據庫建設第九部分:結直腸癌新輔助治療的標簽與結構化》[4];y(p)TNM分期參照美國癌癥聯合委員會(American Joint Committee on Cancer,AJCC)第8版癌癥分期標準進行分級[6]。根據本次研究需要,將部分數據進行重新劃分:① 將計量資料“年齡”參數劃分為中青年組(年齡≤60歲)和老年組(>60歲);② 將“BMI”劃分為偏瘦(BMI<18.5 kg/m2)、正常(18.5 kg/m2≤BMI<24.0 kg/m2)、超重(BMI≥24.0 kg/m2);③ 將“婚姻”劃分為未婚、已婚;④ 根據勞動類型,將不同職業分為腦力勞動、體力勞動、無業及居民3種類型。

1.3 數據篩選方案

根據研究需要,本次研究以下列條件對數據庫數據進行篩選:① 以“職業”為條件剔除空數據;② 以“新輔助標準策略(NCCN)”“新輔助類型方案”為條件剔除空數據;③ 以“肝功能”“腎功能”“TNM分期”為條件剔除空數據;④ 剔除數據條目中可疑或無效的數據。

1.4 統計學方法

應用 Office365、Microsoft 作為統計描述工具,應用 SPSS 27.0 軟件進行數據分析。計數資料以條(%)進行描述,非等級資料的統計分析采用四格表或R×C列聯表χ2檢驗,若χ2檢驗不適用則采用 Fisher 精確檢驗或蒙特卡洛精確檢驗;等級資料的統計分析采用Kruskal-Wallis 秩和檢驗。檢驗水準 α=0.05。

2 結果

按照研究納入條件,符合篩選條件的數據總量為2 415條。具體篩選過程見圖1。

圖1

示本研究數據庫篩選流程及結果

圖1

示本研究數據庫篩選流程及結果

2.1 納入患者的基本情況

通過對納入的2 415條記錄進行分析,發現3種職業類型患者的年齡構成比差異具有統計學意義(χ2=480.749,P<0.001),≤60歲患者中體力勞動者占比最高(60.1%),>60歲患者中無業及居民者占比最高(58.4%)。由于年齡對患者基礎情況的影響較大,故本研究以60歲為界限,將患者分為2組進行后續分析,見表1。

2.2 ≤60歲不同職業類型患者的臨床資料比較

2.2.1 基線資料比較

統計并分析≤60歲不同職業類型患者的基線資料,其中性別的構成比差異具有統計學意義(P<0.001),從事腦力勞動和體力勞動患者中男性占據了大多數,無業及居民患者中女性則占據了大多數;但不同職業類型患者的婚姻狀況、BMI、血型、肝功能、腎功能和y(p)TNM分期比較差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表2。

2.2.2 職業類型與結直腸癌患者新輔助治療方案決策的關系

本研究中,≤60歲患者中選擇新輔助放療的有426條(33.6%),未選擇新輔助放療的有841條(66.4%),在不同職業類型患者中的構成比差異無統計學意義(P=0.858);使用靶向藥物的有309條(24.4%),未使用靶向藥物的有958條(75.6%),3種職業類型患者中未使用靶向藥物者占比均較高,在不同職業類型患者中的構成比差異有統計學意義(P=0.004)。詳見表3。

2.2.3 職業類型與新輔助治療效果的關系

① 癥狀變化。完整記錄患者癥狀變化的記錄共307條(24.2%),其中癥狀完全緩解者50條(16.3%),部分緩解者223條(72.6%),穩定者22條(7.2%),進展者12條(3.9%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的癥狀變化差異無統計學意義(P=0.439)。② 影像變化。完整記錄患者影像變化的記錄共300條(23.7%),其中影像完全緩解者11條(3.7%),部分緩解者195條(65.0%),穩定者85條(28.3%),進展者9條(3.0%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的影像變化差異無統計學意義(P=0.199)。③ TRG變化。完整記錄患者TRG變化的記錄共313條(24.7%),其中TRG 0級者2條(0.6%),TRG 1級者31條(9.9%),TRG 2級者213條(68.1%),TRG 3級者67條(21.4%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的TRG變化差異無統計學意義(P=0.360)。詳見表4。

2.3 >60歲不同職業類型患者的相關資料比較

2.3.1 基線資料比較

統計并分析>60歲不同職業類型患者的基線資料,其中性別構成比的差異具有統計學意義(P=0.024),3種不同職業類型中男性均占據大多數;但不同職業類型患者的婚姻狀況、BMI、血型、肝功能、腎功能、y(p)TNM分期比較差異均無統計學意義(P>0.05),詳見表5。

2.3.2 職業類型與結直腸癌患者新輔助治療方案決策的關系

本次研究中,>60歲患者中選擇新輔助放療的有416條(36.2%),未選擇新輔助放療的有732條(63.8%),在不同職業類型患者中構成比差異無統計學意義(P=0.198);使用靶向藥物的有201條(17.5%),未使用靶向藥物的有947條(82.5%),3種職業類型患者中未使用靶向藥物者占比均較高,在不同職業類型患者中構成比差異有統計學意義(P=0.019)。詳見表6。

2.3.3 職業類型與新輔助治療效果的關系

① 癥狀變化。完整記錄患者癥狀變化的記錄共225條(19.6%),其中癥狀完緩解者31條(13.8%),部分緩解者161條(71.5%),穩定者17條(7.6%),進展者16條(7.1%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的癥狀變化差異有統計學意義(P=0.001),職業類型為腦力勞動、體力勞動、無業及居民的患者中,癥狀變化為部分緩解者均占比最高(68.8%、69.0%和73.2%)。② 影像變化。完整記錄患者影像變化的記錄共222條(19.3%),其中癥狀完緩解者7條(3.2%),部分緩解者148條(66.7%),穩定者56條(25.2%),進展者11條(5.0%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的癥狀變化差異有統計學意義(P=0.017),職業類型為腦力勞動、體力勞動、無業及居民的患者中,影像變化為部分緩解者均占比最高(60.0%、73.6%和63.7%)。③ TRG變化。完整記錄患者TRG變化的記錄共226條(19.7%),其中TRG 0級者1條(0.4%),TRG 1級者27條(11.9%),TRG 2級者149條(65.9%),TRG 3級者49條(21.7%),不同職業類型患者接受新輔助治療后的TRG變化差異無統計學意義(P=0.421)。詳見表7。

3 討論

3.1 職業類型與新輔助策略選擇的關系

本研究中,2個年齡段的患者在新輔助治療方案的決策上均顯現出類似的傾向性,即不同職業類型患者是否選擇放療的構成比差異無統計學意義(P=0.198和P=0.858),是否使用靶向藥物的構成比差異具有統計學意義(P=0.019和P=0.004),在不同年齡段的患者中,3種職業類型患者未選擇使用靶向藥物者占比均較高。

在《中國結直腸癌診療規范(2023版)》[7]中,推薦局部進展期結直腸癌患者進行新輔助治療,并根據個體情況和相關適應證選擇新輔助治療方案及是否聯合靶向藥物。因此,新輔助治療方案的選擇對患者的治療效果至關重要。本研究結果顯示,不同年齡段的3種職業類型患者在放療的選擇上雖然無統計學差異,但未選擇新輔助放療的人數占比較高。出現這一結果的原因可能是新輔助放療的副作用較大,或者是本單中心數據隊列的特點,使得放療安排相對較少。盡管新輔助放療可以降低腫瘤分期和局部復發率,為患者的根治性手術帶來更多機會,但其不良反應,如增加排便頻率和尿失禁發生率[8]、性功能受損[9]等,會降低患者的生活質量。由于肛門和泌尿功能的損傷,部分患者可能因此出現更差的社會功能[8],并伴有更大的心理負擔[10]。這些因素可能是導致患者選擇新輔助放療較少的原因之一。

在靶向藥物的選擇方面,雖然不同年齡段3種職業類型患者中未使用靶向藥物的人數均較多,但是不同年齡段腦力勞動者中選擇使用靶向藥物的人數均達到了近1/3,且在>60歲職業類型為無業及居民的患者中,使用靶向藥物的患者占比也較多(17.9%)。分析原因可能有如下幾點。第一,由于靶向藥物的費用一般較為昂貴,且多數靶向藥物都有較為嚴格的適應證,所以導致患者在靶向藥物的選擇上出現了局限性,因此導致了本研究所顯示的差異性。第二,年齡較小且職業類型為腦力勞動的患者使用靶向藥物的占比較其他職業類型高,可能是由于該部分患者年齡較小,身體機能較好,生存可能性也較大,加之不同職業類型收入的差異性,導致該類患者在符合適應證的情況下,愿意接受也有能力接受靶向藥物治療。第三,年齡>60歲且職業類型為腦力勞動的患者使用靶向藥物的占比近1/3,職業類型為無業及居民的患者使用靶向藥物的占比也較高,這可能是由于較大的年齡與更高級別的腫瘤分期有關,而晚期腫瘤會帶來更多的靶向藥物選擇機會;同時,該部分患者年齡較大,所以可能存在更多的合并癥,常規劑量和療程的放化療患者已經難以耐受,且有可能由于大量合并癥的出現在短期內預后不良[11],因此,為尋求更大的生存機會,該部分患者選擇針對性更強的靶向藥物治療。由于靶向藥物的選擇受多方面因素的影響,所以不同年齡段患者的職業類型與靶向藥物選擇傾向性之間的關系仍需進一步探討。

3.2 職業類型與新輔助治療效果的關系

本研究根據DACCA中的數據,從癥狀變化、影像變化、TRG變化3個方面分析了不同職業類型患者接受新輔助治療后的療效變化情況。

在≤60歲的患者中,本研究結果顯示,不同職業類型患者在癥狀變化、影像變化和TRG變化方面的差異均無統計學意義。然而,我們仍可以從數據中找到一些規律。3種職業類型患者的癥狀變化均以部分緩解的人數占比最高;影像變化也以部分緩解的人數占比最高;TRG分級中,2級的人數占比最高。癥狀變化屬于主觀指標,由于個體差異和對疾病的耐受度不同,患者的主觀感受也不同,這可能是導致本研究結果無差異的一個重要原因。影像變化和TRG分級作為客觀指標[12],雖然本研究結果未體現出明顯差異性,但由于國內外缺乏類似研究,職業類型是否影響新輔助治療后的療效仍需更多研究驗證。本研究結果也體現了新輔助治療在結直腸癌治療中的明顯作用和局限性—大部分患者完成新輔助治療后都有不同程度的緩解及腫瘤消退,但腫瘤完全緩解和消退的患者仍占少數,手術依舊是結直腸癌患者最根本的治療方式。

在>60歲的患者中,從TRG變化方面評價不同職業類型患者新輔助治療療效的差異無統計學意義,從癥狀變化和影像變化方面評價新輔助治療療效的差異有統計學意義,二者變化為部分緩解者均最多(71.5%和66.7%;P=0.001和P=0.017)。與≤60歲患者相似,3種職業類型中癥狀變化和影像變化為部分緩解的患者占比均最高。然而,腦力勞動和體力勞動的患者中,癥狀變化占比第2的是完全緩解,而無業及居民患者則表現為進展的比例居第2。分析其原因,與有固定工作的患者相比,這部分患者可能已經退休成為居民,部分人脫離單位后可能缺乏定時體檢的意識[13],進而未能及時監測和控制疾病,導致癥狀的進展。此外,由于我國退休年齡的延遲,職業類型為無業及居民的患者年齡可能較其他2種職業類型大,因此患者自身狀況較差,合并癥較多[14],所以在主觀上感覺疾病處于進展狀態。雖然TRG分級未表現出明顯差異,但3種職業類型患者中,TRG為2級(輕微退縮,指腫瘤殘留,并見大量纖維化間質)[4]的患者占比最高,但TRG 3級(無退縮,指廣泛腫瘤殘留,無或少量腫瘤細胞壞死)的患者占比緊隨其后。對于影像變化的原因目前尚不明確,需要進一步研究分析。

通過對本研究結果的分析與討論,結合之前多數研究和臨床試驗的結果,可以得知新輔助治療能為結直腸癌患者帶來良好結局。然而,在是否采用新輔助治療以及具體方案的選擇上應當慎重。由于不同患者的個體差異和耐受度不同,新輔助治療對不同患者的療效也不同[15]。因此,應結合患者的腫瘤分期、年齡、基礎情況等多方面因素,慎重考慮是否采用新輔助治療[16],以防過度治療對機體造成損害。

3.3 小結

職業對結直腸癌患者新輔助治療決策的影響主要體現在靶向藥物的使用上,而新輔助治療療效的影響則與年齡段有關。然而,本研究中腦力勞動者樣本量較其他2種職業類型少,可能存在偏倚。此外,在職業分類時,將所有退休患者都納入“無業及居民”類別,未考慮他們在職時的職業類型,這使得結論較為局限。因此,本研究的結論還需進一步驗證,未來需要結合更多樣本,進行更深入的分析,以獲得更為全面的結論。

重要聲明

利益沖突聲明:本文全體作者閱讀并理解了《中國普外基礎與臨床雜志》的政策聲明,我們沒有相互競爭的利益。

作者貢獻聲明:劉雨晴,研究設計、數據清洗與分析、文章撰寫與修改;李丁玲、杜澤坤,文獻查閱與篩選、文章撰寫和修改;汪曉東,研究設計、提供文章數據源、文章的關鍵修訂;李立,文章指導及審閱。

倫理聲明:本研究已通過四川大學華西醫院生物醫學倫理審查委員會的審批,批文編號:2023年審(669)號。