引用本文: 李雪峰, 祝楊, 于濤, 白雪飛, 孫愛民, 胡宗濤. 原發性肺外周T細胞淋巴瘤一例并文獻復習. 中國呼吸與危重監護雜志, 2023, 22(10): 741-744. doi: 10.7507/1671-6205.202305007 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

外周T細胞淋巴瘤是免疫成熟T細胞的惡性淋巴瘤,起源于外周淋巴組織,如淋巴結,脾臟,胃腸道,皮膚。相較于B細胞淋巴瘤的發病率,該類淋巴瘤不常見,約占非霍奇金淋巴瘤的5%~10%[1]。原發性肺淋巴瘤屬于罕見的惡性腫瘤,在原發性肺惡性腫瘤中占0.5%~1%[2],在非霍奇金淋巴瘤中低于1%[3]。成人中最常見的原發性肺淋巴瘤類型是黏膜相關淋巴組織淋巴瘤,它起源于黏膜相關淋巴組織的B細胞淋巴瘤,占原發性肺淋巴瘤病例的80%~90%[4]。原發性肺淋巴瘤大多數病例是B細胞來源,對T細胞來源的原發性肺淋巴瘤病例極少。本文報告1例原發性肺外周T細胞淋巴瘤的病例,并進行文獻回顧。

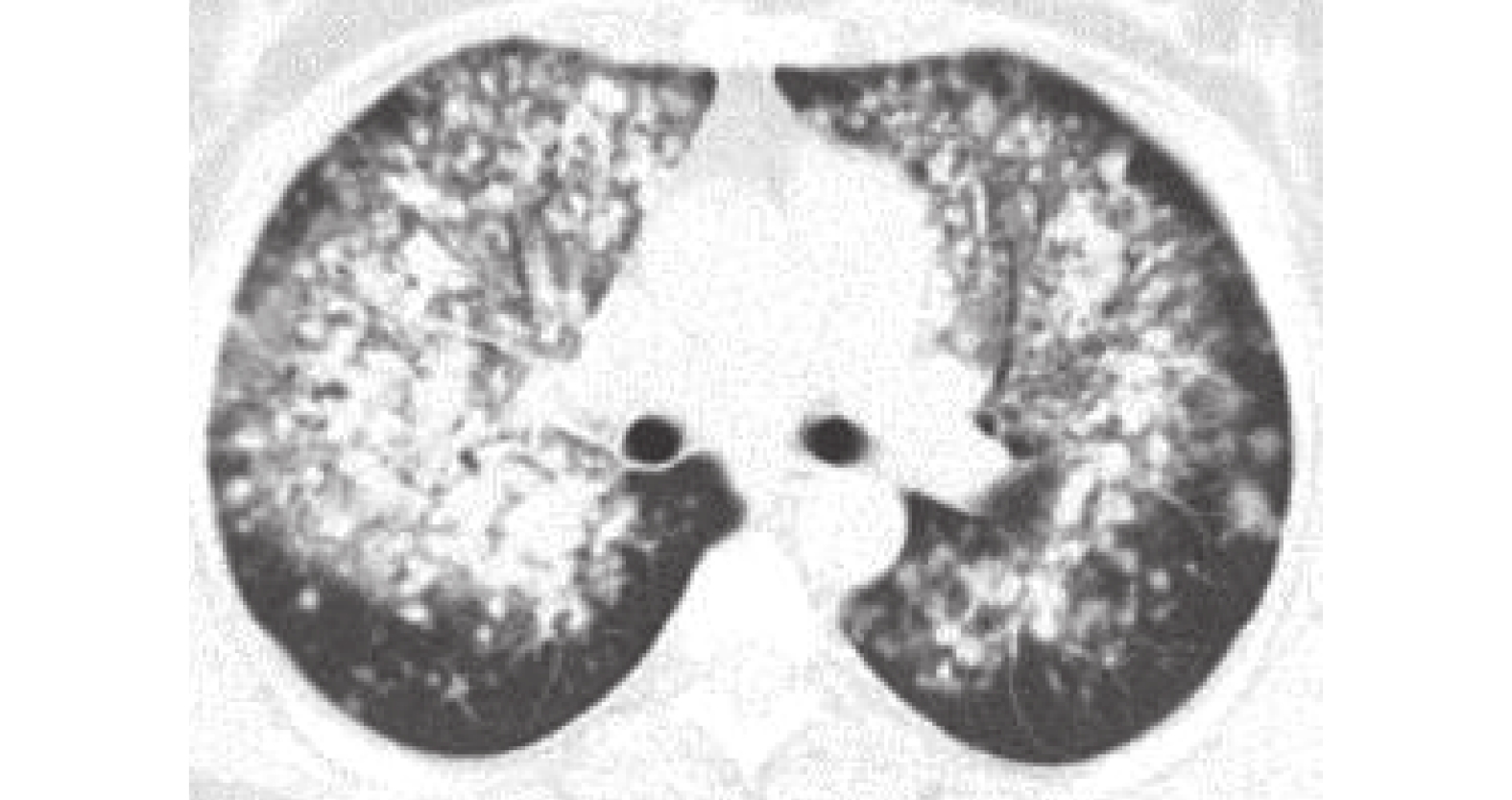

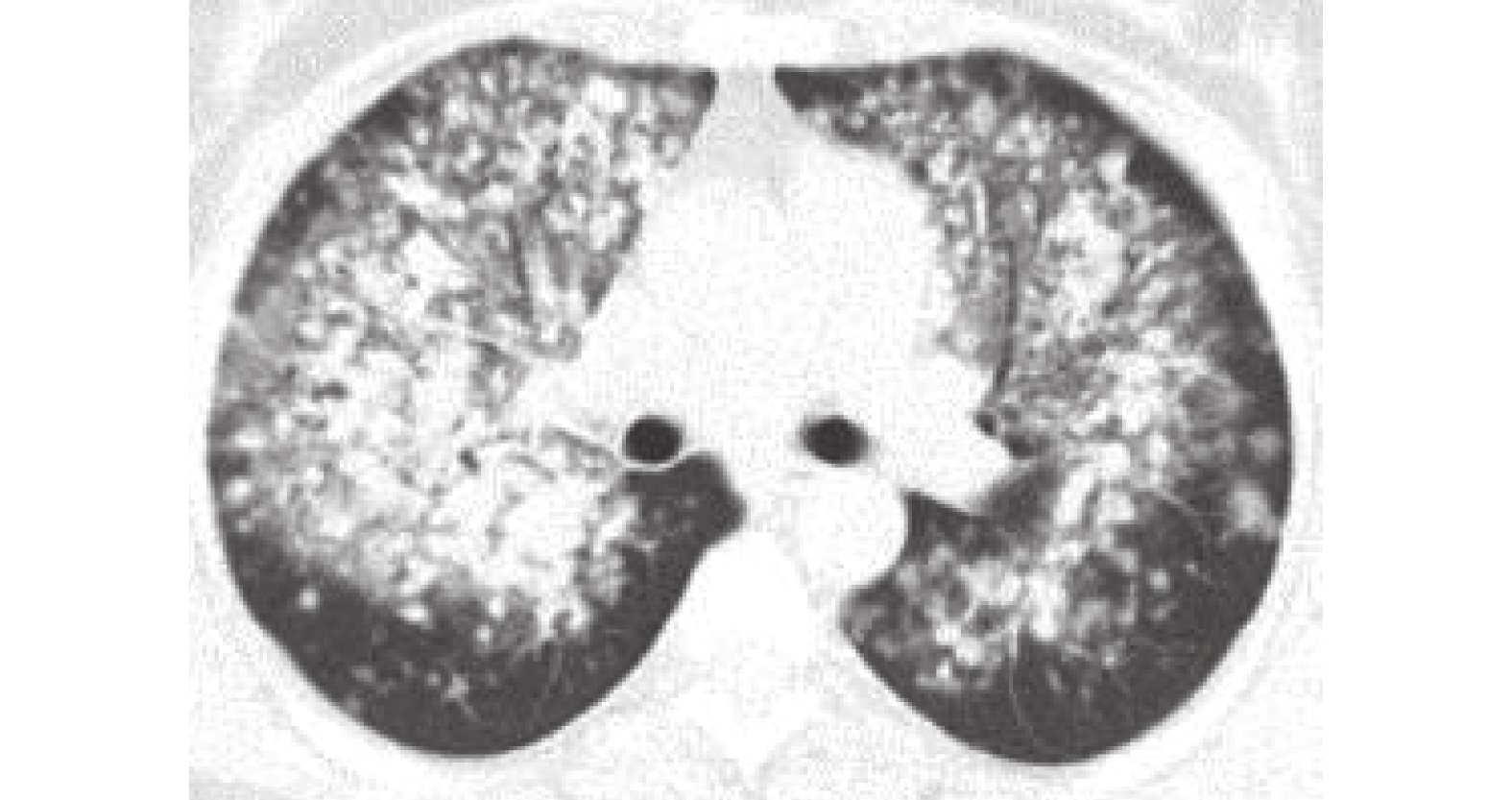

臨床資料 患者女,36歲。發熱,咳嗽咳痰2個月余,伴有活動后胸悶氣喘,最高體溫38 ℃,無畏寒,寒戰,自行服用阿莫西林、撲熱息痛后,效果不佳。2020.11.14至太和縣人民醫院就診,完善胸部X片示:肺部彌散性病變,結核可能,予以診斷性抗結核治療后,因喘悶反復發作,發熱,于2020.12.10就診于桐鄉市人民醫院,完善胸部CT示:兩肺彌散性結節及實變(圖1),建議上級醫院就診。2020.12.14轉診至安徽醫科大學附屬阜陽醫院呼吸內科并收治住院。

圖1

2020-12-10胸部CT檢查像

圖1

2020-12-10胸部CT檢查像

雙肺彌漫性結節及實變。

體格檢查:體溫(T)36.2 ℃,心率(HR)113次/min,呼吸頻率(R)31次/min,血壓(BP)118/70 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。神清,精神一般,淺表淋巴結未觸及,呼吸稍急促,口唇發紺。兩肺呼吸音低,可聞及濕啰音。

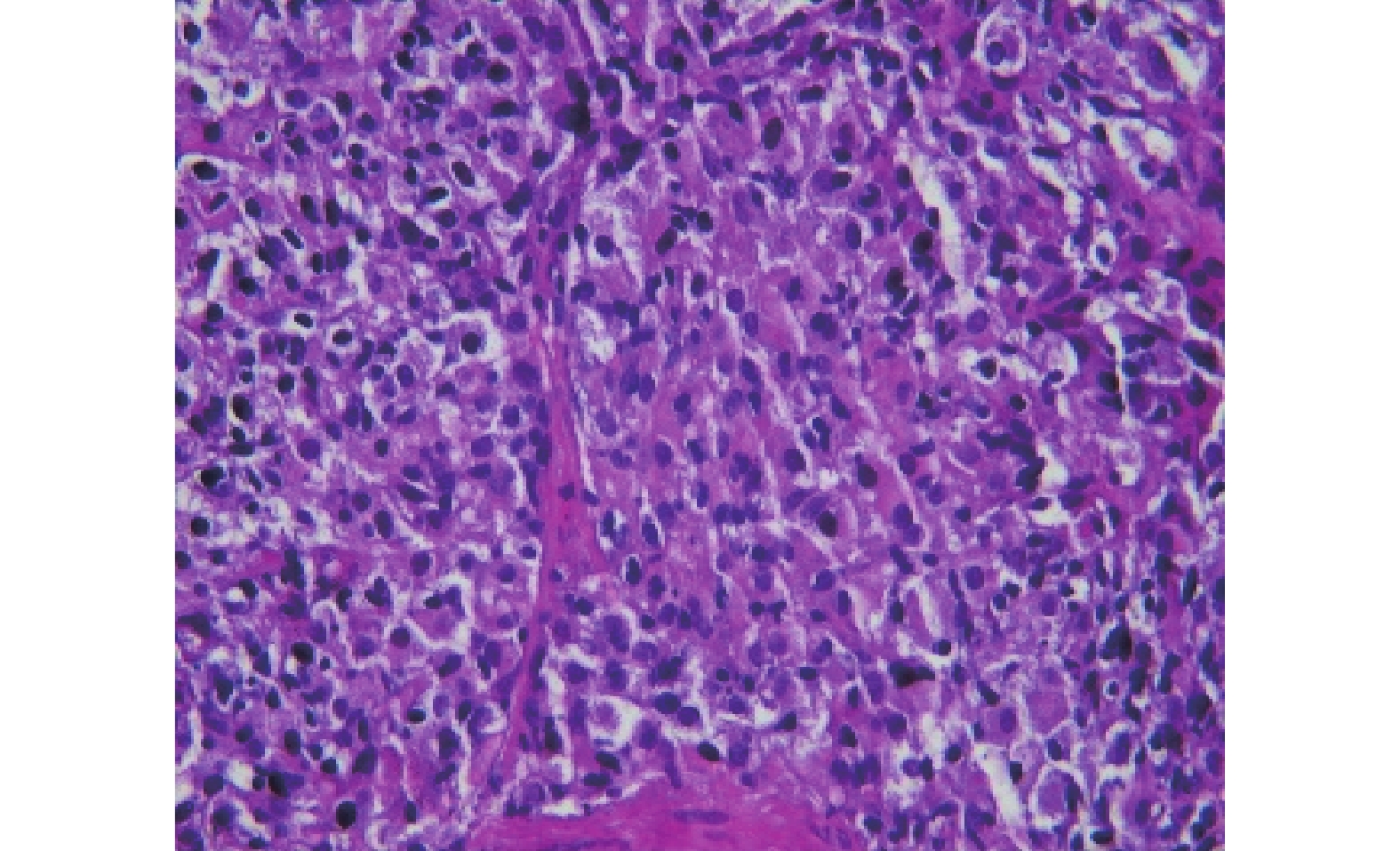

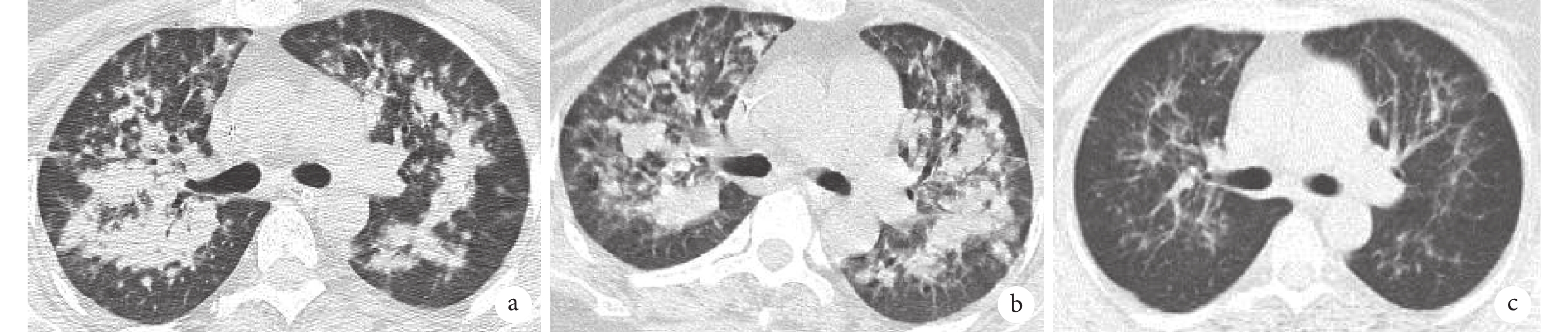

實驗室檢查:血氣分析:pH 7.44;氧分壓46.8 mm Hg;二氧化碳分壓33.10 mm Hg;氧飽和度82.9%(吸氧濃度29%,鼻導管2 L/min)。血常規:白細胞計數3.35×109/L;淋巴細胞計數0.49×109/L;C反應蛋白:37.13 mg/L;降鈣素原:0.035 ng/mL;ANCA及血痰培養均陰性。免疫十項及腫瘤標志物正常。最初接受經驗性抗感染治療(左氧氟沙星氯化鈉0.4 g,1次/d,頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉1.0 g,每8小時一次),針對患者雙肺彌漫性結節病灶,行CT引導經皮下肺穿刺活檢。術后患者病情迅速惡化,轉入安徽醫科大學附屬阜陽醫院重癥監護室(intensive care unit,ICU),予以氣管插管接呼吸機輔助通氣,美羅培南聯合莫西沙星抗感染,伏立康唑抗真菌,平喘等對癥處理,治療期間病情再次惡化,2020.12.19轉入安徽醫科大學第一附屬醫院ICU行靜脈–靜脈體外膜肺氧合(轉速3260 r/min,血流速4.00 L/min,氣流速4 L/min,氧濃度100%)輔助,并予以氣管插管接呼吸機輔助呼吸[A/C模式,潮氣量500 mL,吸入氧濃度40%,呼氣末正壓6 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa),呼吸頻率12次/min],萬古霉素聯合美羅培南、卡泊芬凈、米諾環素抗感染,輸注血小板及血漿改善凝血功能,血管活性藥物去甲腎上腺素聯合間羥胺持續泵入,輸注人血白蛋白提高膠體滲透壓,維持電解質平穩等治療。2020.12.20安徽醫科大學附屬阜陽醫院肺穿刺活檢病理結果回報:肺泡腔內見大量的組織細胞反應,間質內見中等大小的淋巴細胞浸潤;免疫組織化學結果:CD3(–)、CD43(+)、CD4(個別+)、CD8(–)、CD20(–)、CD56(–)、TIA-1(部分+)、GrB(–)、Napsin-A、TTF-1、CK7(肺泡上皮細胞+)、CD68(組織細胞,+)、Ki-67(30%,+);組織化學染色:銀染(–); 原位雜交檢測:EBER-ISH(–);免疫組織化學顯示T淋巴細胞相關抗原的表達,B 淋巴細胞相關抗原的表達為陰性,考慮肺原發性T細胞淋巴瘤(圖2)。2020.12.23安徽醫科大學第一附屬醫院血液內科會診后,診斷外周T細胞淋巴瘤,行骨髓穿刺活檢顯示:未檢測到異常血細胞,建議予以預治療(環磷酰胺 0.3 g,持續2 d;地塞米松20 mg,持續3 d),患者氧合逐漸好轉。2020.12.29安徽醫科大學第一附屬醫院ICU評估患者一般情況可,氧合指數大于250 mm Hg,暫停體外膜肺氧合,2020.12.31患者試脫機后經鼻導管給氧,患者生命體征平穩,予以拔出氣管插管,在氧合改善脫機后第11天順利出院,后續患者在安徽醫科大學第一附屬醫院血液內科針對肺淋巴瘤住院治療,化療方案為CHOPE(環磷酰胺1.3 g d1+多柔比星脂質體20 mg d1~d3+地塞米松磷酸鈉20 mg d1~d5+依托泊苷0.1 g d1~d3+長春地辛4 mg d1),復查胸部CT較前明顯好轉(圖3),目前患者病情平穩,規律化療中。

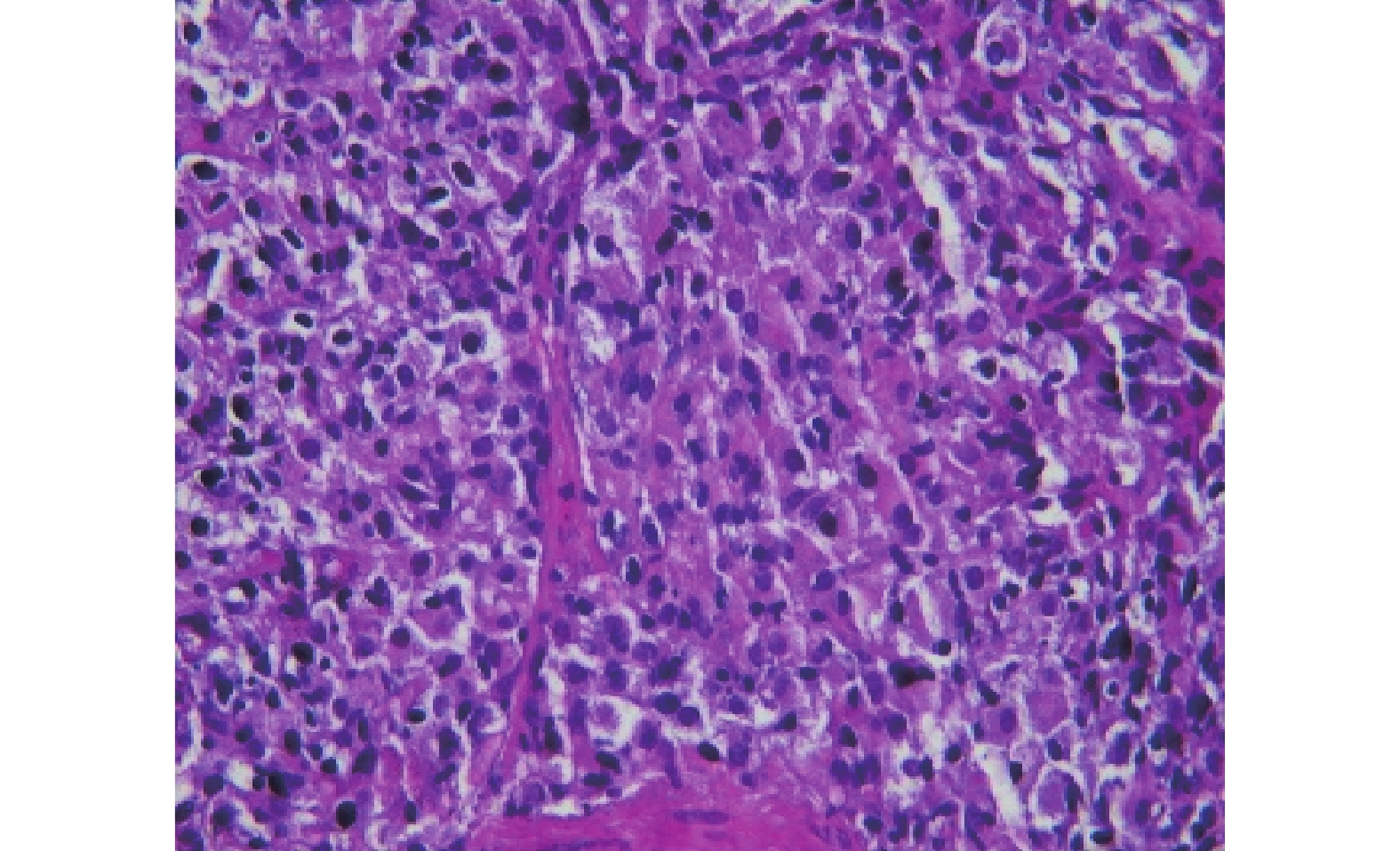

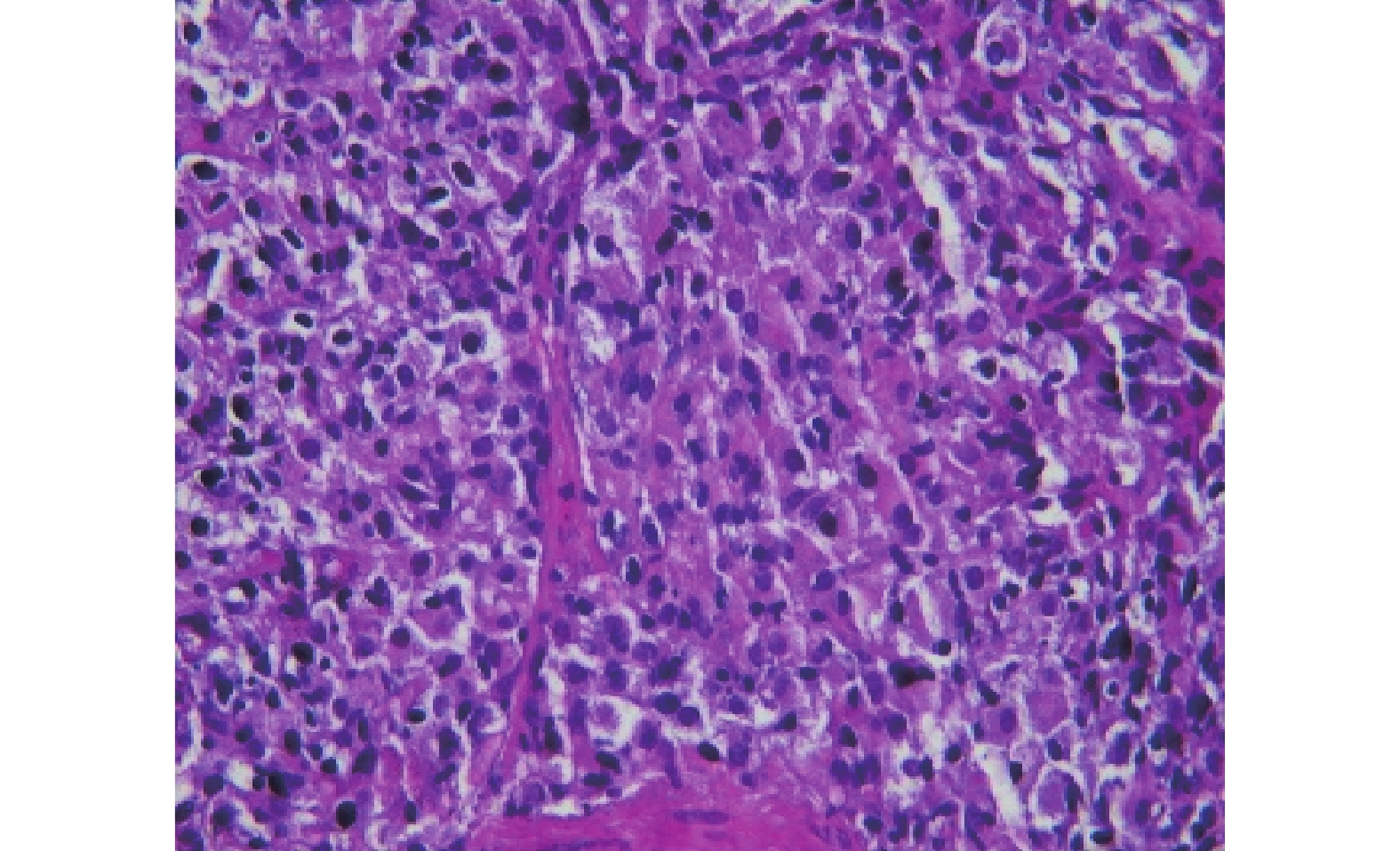

圖2

肺組織病理檢查像(蘇木精–伊紅×200)

圖2

肺組織病理檢查像(蘇木精–伊紅×200)

肺泡內見大量的組織細胞反應,間質內見中等大小的淋巴細胞浸潤。

圖3

確診并接受化療后復查胸部CT檢查像

圖3

確診并接受化療后復查胸部CT檢查像

肺部病灶較前逐漸有所好轉。

文獻復習 通過在Pubmed數據庫檢索關鍵詞“外周T細胞淋巴瘤、原發性肺淋巴瘤”,檢索得到20篇文獻,涉及20例原發性肺T細胞淋巴瘤,結果見表1。患者年齡范圍在26~88歲,男13例,女7例。其胸部影像學主要表現為多發結節,腫塊,胸腔積液,斑片狀浸潤,支氣管充氣征,磨玻璃影。大致分為四種類型:① 結節、腫塊型:可單發或多發,邊界多較清晰,密度多均勻,部分可見空氣支氣管征;② 肺炎或肺泡型:表現為沿肺段及葉分布的斑片影,空氣支氣管征是本型特征性表現,若累及支氣管或周圍間質導致纖維組織增生,形成牽拉性支氣管擴張;③ 粟粒型:表現為多發小結節,邊界粗糙,其內無支氣管充氣征;④ 混合型,可同時出現以上三種類型中的兩種或兩種以上者稱為混合型。依據患者臨床表現及影像學特征診斷肺部淋巴瘤通常很困難,確診最終依靠肺活檢。

討論 原發性肺淋巴瘤的診斷是肺、支氣管或者兩者均受累而未見縱隔淋巴結腫大,且在就診時或就診后3個月內沒有任何肺外淋巴瘤的征象[5-6]。大多數肺原發性淋巴瘤病例是B細胞來源,并且該疾病通常位于支氣管相關淋巴組織中,但在本病例中,結合CT引導下肺穿刺活檢病理及免疫組織化學結果,以及外院完善PET-CT,TCR基因重排,骨髓細胞學檢查,最終診斷為原發性肺外周T細胞淋巴瘤。

原發性肺淋巴瘤是一種極為罕見的腫瘤,最常見的原發性肺淋巴瘤是 B 細胞非霍奇金淋巴瘤,而 T 細胞淋巴瘤很少見,文獻多見于病例報道。本組通過在Pubmed數據庫檢索關鍵詞“外周T細胞淋巴瘤、原發性肺淋巴瘤”,共得到20例原發性肺T細胞淋巴瘤。患者年齡26~88歲,男性多于女性,其胸部影像學表現多樣,可分為四種類型:結節、腫塊型;肺炎或肺泡型;粟粒型;混合型。患者的確診最終均依靠肺活檢。

外周T細胞淋巴瘤最佳的化療方案仍未確定,治療方案最初是參考侵襲性B細胞淋巴瘤的治療。目前CHOP(環磷酰胺,阿霉素,長春新堿和潑尼松)或CHOP樣方案被人們用于治療外周T細胞淋巴瘤的標準方案[27]。Liu等[28]設計了CHOPE/G方案(環磷酰胺,阿霉素,長春新堿,潑尼松和依托泊苷與基于吉西他濱的方案交替使用)作為外周T細胞淋巴瘤的一線治療,并將CHOP(環磷酰胺,阿霉素,長春新堿,潑尼松)與CHOPE(環磷酰胺,阿霉素,長春新堿,潑尼松和依托泊苷)進行了比較,發現與單獨使用CHOP相比,CHOPE方案提高了療效和生存率。Ellin等[29]研究發現60歲以下的外周T細胞淋巴瘤患者在使用CHOP方案化療基礎中加入依托泊苷可提高患者的無進展生存期,此次我們報道的病例為36歲年輕女性,化療方案為CHOPE,復查胸部CT較前明顯好轉。

由于原發性肺外周T細胞淋巴瘤的非特異性臨床表現及影像學特征,在臨床中醫生很難及時明確診斷,但是熟悉這些影像學特征可有助于減少漏診誤診的風險,同時組織病理學和免疫組織化學檢查是確診該類淋巴瘤的金標準。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。

外周T細胞淋巴瘤是免疫成熟T細胞的惡性淋巴瘤,起源于外周淋巴組織,如淋巴結,脾臟,胃腸道,皮膚。相較于B細胞淋巴瘤的發病率,該類淋巴瘤不常見,約占非霍奇金淋巴瘤的5%~10%[1]。原發性肺淋巴瘤屬于罕見的惡性腫瘤,在原發性肺惡性腫瘤中占0.5%~1%[2],在非霍奇金淋巴瘤中低于1%[3]。成人中最常見的原發性肺淋巴瘤類型是黏膜相關淋巴組織淋巴瘤,它起源于黏膜相關淋巴組織的B細胞淋巴瘤,占原發性肺淋巴瘤病例的80%~90%[4]。原發性肺淋巴瘤大多數病例是B細胞來源,對T細胞來源的原發性肺淋巴瘤病例極少。本文報告1例原發性肺外周T細胞淋巴瘤的病例,并進行文獻回顧。

臨床資料 患者女,36歲。發熱,咳嗽咳痰2個月余,伴有活動后胸悶氣喘,最高體溫38 ℃,無畏寒,寒戰,自行服用阿莫西林、撲熱息痛后,效果不佳。2020.11.14至太和縣人民醫院就診,完善胸部X片示:肺部彌散性病變,結核可能,予以診斷性抗結核治療后,因喘悶反復發作,發熱,于2020.12.10就診于桐鄉市人民醫院,完善胸部CT示:兩肺彌散性結節及實變(圖1),建議上級醫院就診。2020.12.14轉診至安徽醫科大學附屬阜陽醫院呼吸內科并收治住院。

圖1

2020-12-10胸部CT檢查像

圖1

2020-12-10胸部CT檢查像

雙肺彌漫性結節及實變。

體格檢查:體溫(T)36.2 ℃,心率(HR)113次/min,呼吸頻率(R)31次/min,血壓(BP)118/70 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。神清,精神一般,淺表淋巴結未觸及,呼吸稍急促,口唇發紺。兩肺呼吸音低,可聞及濕啰音。

實驗室檢查:血氣分析:pH 7.44;氧分壓46.8 mm Hg;二氧化碳分壓33.10 mm Hg;氧飽和度82.9%(吸氧濃度29%,鼻導管2 L/min)。血常規:白細胞計數3.35×109/L;淋巴細胞計數0.49×109/L;C反應蛋白:37.13 mg/L;降鈣素原:0.035 ng/mL;ANCA及血痰培養均陰性。免疫十項及腫瘤標志物正常。最初接受經驗性抗感染治療(左氧氟沙星氯化鈉0.4 g,1次/d,頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉1.0 g,每8小時一次),針對患者雙肺彌漫性結節病灶,行CT引導經皮下肺穿刺活檢。術后患者病情迅速惡化,轉入安徽醫科大學附屬阜陽醫院重癥監護室(intensive care unit,ICU),予以氣管插管接呼吸機輔助通氣,美羅培南聯合莫西沙星抗感染,伏立康唑抗真菌,平喘等對癥處理,治療期間病情再次惡化,2020.12.19轉入安徽醫科大學第一附屬醫院ICU行靜脈–靜脈體外膜肺氧合(轉速3260 r/min,血流速4.00 L/min,氣流速4 L/min,氧濃度100%)輔助,并予以氣管插管接呼吸機輔助呼吸[A/C模式,潮氣量500 mL,吸入氧濃度40%,呼氣末正壓6 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa),呼吸頻率12次/min],萬古霉素聯合美羅培南、卡泊芬凈、米諾環素抗感染,輸注血小板及血漿改善凝血功能,血管活性藥物去甲腎上腺素聯合間羥胺持續泵入,輸注人血白蛋白提高膠體滲透壓,維持電解質平穩等治療。2020.12.20安徽醫科大學附屬阜陽醫院肺穿刺活檢病理結果回報:肺泡腔內見大量的組織細胞反應,間質內見中等大小的淋巴細胞浸潤;免疫組織化學結果:CD3(–)、CD43(+)、CD4(個別+)、CD8(–)、CD20(–)、CD56(–)、TIA-1(部分+)、GrB(–)、Napsin-A、TTF-1、CK7(肺泡上皮細胞+)、CD68(組織細胞,+)、Ki-67(30%,+);組織化學染色:銀染(–); 原位雜交檢測:EBER-ISH(–);免疫組織化學顯示T淋巴細胞相關抗原的表達,B 淋巴細胞相關抗原的表達為陰性,考慮肺原發性T細胞淋巴瘤(圖2)。2020.12.23安徽醫科大學第一附屬醫院血液內科會診后,診斷外周T細胞淋巴瘤,行骨髓穿刺活檢顯示:未檢測到異常血細胞,建議予以預治療(環磷酰胺 0.3 g,持續2 d;地塞米松20 mg,持續3 d),患者氧合逐漸好轉。2020.12.29安徽醫科大學第一附屬醫院ICU評估患者一般情況可,氧合指數大于250 mm Hg,暫停體外膜肺氧合,2020.12.31患者試脫機后經鼻導管給氧,患者生命體征平穩,予以拔出氣管插管,在氧合改善脫機后第11天順利出院,后續患者在安徽醫科大學第一附屬醫院血液內科針對肺淋巴瘤住院治療,化療方案為CHOPE(環磷酰胺1.3 g d1+多柔比星脂質體20 mg d1~d3+地塞米松磷酸鈉20 mg d1~d5+依托泊苷0.1 g d1~d3+長春地辛4 mg d1),復查胸部CT較前明顯好轉(圖3),目前患者病情平穩,規律化療中。

圖2

肺組織病理檢查像(蘇木精–伊紅×200)

圖2

肺組織病理檢查像(蘇木精–伊紅×200)

肺泡內見大量的組織細胞反應,間質內見中等大小的淋巴細胞浸潤。

圖3

確診并接受化療后復查胸部CT檢查像

圖3

確診并接受化療后復查胸部CT檢查像

肺部病灶較前逐漸有所好轉。

文獻復習 通過在Pubmed數據庫檢索關鍵詞“外周T細胞淋巴瘤、原發性肺淋巴瘤”,檢索得到20篇文獻,涉及20例原發性肺T細胞淋巴瘤,結果見表1。患者年齡范圍在26~88歲,男13例,女7例。其胸部影像學主要表現為多發結節,腫塊,胸腔積液,斑片狀浸潤,支氣管充氣征,磨玻璃影。大致分為四種類型:① 結節、腫塊型:可單發或多發,邊界多較清晰,密度多均勻,部分可見空氣支氣管征;② 肺炎或肺泡型:表現為沿肺段及葉分布的斑片影,空氣支氣管征是本型特征性表現,若累及支氣管或周圍間質導致纖維組織增生,形成牽拉性支氣管擴張;③ 粟粒型:表現為多發小結節,邊界粗糙,其內無支氣管充氣征;④ 混合型,可同時出現以上三種類型中的兩種或兩種以上者稱為混合型。依據患者臨床表現及影像學特征診斷肺部淋巴瘤通常很困難,確診最終依靠肺活檢。

討論 原發性肺淋巴瘤的診斷是肺、支氣管或者兩者均受累而未見縱隔淋巴結腫大,且在就診時或就診后3個月內沒有任何肺外淋巴瘤的征象[5-6]。大多數肺原發性淋巴瘤病例是B細胞來源,并且該疾病通常位于支氣管相關淋巴組織中,但在本病例中,結合CT引導下肺穿刺活檢病理及免疫組織化學結果,以及外院完善PET-CT,TCR基因重排,骨髓細胞學檢查,最終診斷為原發性肺外周T細胞淋巴瘤。

原發性肺淋巴瘤是一種極為罕見的腫瘤,最常見的原發性肺淋巴瘤是 B 細胞非霍奇金淋巴瘤,而 T 細胞淋巴瘤很少見,文獻多見于病例報道。本組通過在Pubmed數據庫檢索關鍵詞“外周T細胞淋巴瘤、原發性肺淋巴瘤”,共得到20例原發性肺T細胞淋巴瘤。患者年齡26~88歲,男性多于女性,其胸部影像學表現多樣,可分為四種類型:結節、腫塊型;肺炎或肺泡型;粟粒型;混合型。患者的確診最終均依靠肺活檢。

外周T細胞淋巴瘤最佳的化療方案仍未確定,治療方案最初是參考侵襲性B細胞淋巴瘤的治療。目前CHOP(環磷酰胺,阿霉素,長春新堿和潑尼松)或CHOP樣方案被人們用于治療外周T細胞淋巴瘤的標準方案[27]。Liu等[28]設計了CHOPE/G方案(環磷酰胺,阿霉素,長春新堿,潑尼松和依托泊苷與基于吉西他濱的方案交替使用)作為外周T細胞淋巴瘤的一線治療,并將CHOP(環磷酰胺,阿霉素,長春新堿,潑尼松)與CHOPE(環磷酰胺,阿霉素,長春新堿,潑尼松和依托泊苷)進行了比較,發現與單獨使用CHOP相比,CHOPE方案提高了療效和生存率。Ellin等[29]研究發現60歲以下的外周T細胞淋巴瘤患者在使用CHOP方案化療基礎中加入依托泊苷可提高患者的無進展生存期,此次我們報道的病例為36歲年輕女性,化療方案為CHOPE,復查胸部CT較前明顯好轉。

由于原發性肺外周T細胞淋巴瘤的非特異性臨床表現及影像學特征,在臨床中醫生很難及時明確診斷,但是熟悉這些影像學特征可有助于減少漏診誤診的風險,同時組織病理學和免疫組織化學檢查是確診該類淋巴瘤的金標準。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。