引用本文: 豆藝璇, 黃懷, 何蓮, 邢然然, 錢綺雯, 程天豪, 白建芳. 不同閾值負荷下吸氣肌訓練對重癥患者肺功能的影響. 中國呼吸與危重監護雜志, 2023, 22(10): 702-709. doi: 10.7507/1671-6205.202308010 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

在重癥監護病房(intensive care unit,ICU),接受超過72 h機械通氣的患者容易出現吸氣肌無力,在脫離呼吸機時,吸氣肌無力的發生率是四肢肌肉獲得性無力的2倍[1]。這種損害可能導致ICU患者在休息或運動時呼吸急促,阻礙功能恢復,因此,改善患者呼吸肌力量和生活質量是重癥醫療團隊應該優先考慮的[2]。吸氣肌訓練(inspiratory muscle training,IMT)在肺康復臨床中的應用已有幾十年歷史,在國外研究中,吸氣肌訓練可改善重癥患者肺功能,縮短患者的住院時間并且改善患者的生活質量[3-5],通過護理、醫療和物理治療人員的多學科方法,對ICU患者進行特定的吸氣肌訓練既安全又可行[6]。國內吸氣肌訓練相關研究主要集中于慢性阻塞性肺疾病患者及圍手術期患者,尚無對重癥患者進行吸氣肌訓練的相關試驗研究。同時,在重癥患者的應用中,吸氣肌訓練的阻力強度等方面仍然存在爭議[7-9],歷年來,針對重癥患者的吸氣肌起始強度波動在20%最大吸氣壓(maximal inspiratory pressure,MIP)至50%MIP[5],在我們的實踐當中,由于重癥患者的虛弱狀態,很多患者無法耐受50%MIP的訓練強度,同時,國內外目前缺乏針對重癥患者不同閾值吸氣肌強度的隨機對照試驗。低強度的吸氣肌訓練起始閾值下的研究也產生了相悖的結論,在2005年的一篇研究中,Caruso等[10]使用20%MIP作為起始閾值負荷對患者進行訓練,研究結論為:在急性危重患者中,從機械通氣開始的吸氣肌訓練既不能縮短機械通氣時間,也不能降低再插管率。而在2014年Mohammed等[11]使用相同吸氣肌訓練處方的研究結論為:吸氣性肌訓練可增強呼吸肌力量和耐力,并有助于難以脫機的慢性阻塞性肺疾病患者脫離機械通氣。因此,我們決定進行一項隨機對照試驗,用于觀察并比較低強度(20%MIP)及中等強度(40%MIP)的吸氣肌訓練對重癥患者的呼吸功能,住院時間以及生活質量的影響,以期為重癥患者肺康復提供吸氣肌訓練依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

這是一項單中心隨機對照試驗,試驗地點在中國人民解放軍南部戰區總醫院的ICU、高依賴病房 (high dependency unit,HDU) 及心臟外科術后監護室(cardiac surgery intensive care unit,CSICU)。

1.1.1 納入標準

① ICU、HDU或CSICU患者;② 年齡18歲以上,90歲以下;③ 覺醒并能配合;④ 簽署知情同意,配合參與訓練;⑤ Glasgow≥12分;⑥ MEWS<3分;⑦ 已脫機患者;⑧ 若為機械通氣患者通氣時有能力觸發自主呼吸,并且吸入氧濃度<0.5。

1.1.2 排除標準

① 患者無意識或不能配合;② 血流動力學不穩定性,即收縮壓>180或<90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),心率<40或>130次/min;③ 嚴重心律失常;④ 心肌梗死和呼吸不穩定(血氧飽和度<90%);⑤ C5以上的脊髓損傷嚴重影響呼吸功能;⑥ 脊柱側凸、連枷胸、脊柱內固定等嚴重損害胸壁和肋骨運動的疾病。

1.1.3 樣本量計算

在納入研究參與者之前,使用G*Power 3.0.10程序確定樣本大小。在確定樣本大小時,我們考慮了結果測量中的MIP值。根據前期預實驗結果,重癥患者通過6周吸氣肌訓練產生MIP值的臨床顯著變化的最小值為+5 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa)。因此,根據這個參考值,為了以95%的置信水平和95%的功效檢測到我們研究中的+5 cm H2O變化,試驗組和對照組被計算出各需要11例患者。

1.1.4 倫理審核

該試驗通過了南部戰區總醫院倫理委員會審核,審批號為2023GJJ008,經過中國臨床試驗注冊中心注冊(注冊號:ChiCTR2300069396)。

1.1.5 隨機化與盲法

患者入院后,按照納入標準及排除標準對患者進行篩選,滿足條件的患者按照性別(男或者女)、年齡中位數(<62歲或者≥62歲)和APACHE II中位數(<16或者16)分6層,每層的患者利用計算機隨機產生數字1~3,1代表對照組,2代表低強度吸氣肌訓練組,3代表中等強度吸氣肌訓練組。患者的募集、入組評估以及隨機化由重癥康復中心2名醫生進行,他們不參與后期的訓練以及結果評估。對實施治療和護理的醫護例員均采用盲法,治療師需要對試驗組患者進行吸氣肌訓練無法對其使用盲法,因此評估結局指標時,由對該試驗不知情的其他治療師進行評估。

1.2 方法

1.2.1 治療方法

對于滿足納入標準和排除標準的患者采用計算機生成的隨機數字序列進行分組:對照組和試驗組(吸氣肌訓練組),對照組(以下簡稱CG)采用常規治療措施和康復措施,包括對患者進行漸進性活動與運動訓練,呼吸控制訓練。吸氣肌訓練組A(以下簡稱TGA)在常規治療措施和康復手段的基礎上加用低強度吸氣肌訓練,訓練使用的裝置為IMT型呼吸訓練器(余姚市盛昌醫用器材廠),彈簧加載單向閥可提供9~41 cm H2O范圍內的可調節吸氣阻力,使用賽客便攜式肺功能儀(賽客廈門醫療器械有限公司)評估患者的MIP,用力肺活量等指標。于分組后一天開始進行吸氣肌訓練,以20%MIP起始,每次呼吸6口,每天完成5組,在組間給予患者1分鐘休息時間,5天/周,并且要求閾值阻力負荷每周增加10%MIP,如果患者無法耐受此強度便維持之前的強度進行訓練,共訓練6周。訓練過程中若患者出現以下情況:明顯可見意識水平下降;面色蒼白、口唇發紺、大汗;心率<40或>130次/min;血氧飽和度≤90%或下降>4%;平均動脈壓<65或>110 mm Hg,或較基線值變化≥20%等異常時,立刻停止訓練,必要時予以相應的治療措施。吸氣肌訓練組B(以下簡稱TGB)的起始阻力為40%MIP,其余干預措施與TGA一致。吸氣肌訓練由康復科的物理治療師進行,他們均受到過專業培訓,對于重癥患者來說是安全可行的。

1.2.2 觀察指標

主要結果選用反應患者呼吸肌力量的MIP以及用力肺活量(呼氣)進行評估,均由賽客便攜式肺功能儀(賽客廈門醫療器械有限公司)直接測得。次要結果指標包括膈肌厚度,膈肌移動度,監護室住院時間,以及生活質量。生活質量采用改良Barthel指數進行評估,該量表通過評估患者進食、洗澡、穿衣,大小便控制等11個項目評估患者日常生活情況,共計100分,分數越高表明患者的生活質量越高。膈肌厚度、膈肌移動度由床旁超聲測得,住院時間通過對患者進行隨訪獲得相應數據。

1.3 統計學方法

采用R語言軟件R4.2.0進行統計分析,呈正態分布的計量資料采用均數 ± 標準差(x±s)進行統計描述,采用單因素方差分析(Analysis of Variance,ANOVA)進行檢驗,重復測量資料采用重復測量方差分析;非正態分布的計量資料以中位數及四分位數間距[M(P25,P75)]進行統計描述,采用Kruskal-Wallis H非參數檢驗。計數資料以例(%)進行統計描述,采用Pearson’s χ2進行統計分析。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 入選患者臨床特征分析

自2023年1月—2023年6月通過評估共有45例患者符合標準,均為脫機后患者,溝通后有42例患者及其家屬同意進行此項試驗。將患者隨機分為CG組(14例)、TGA組(14例)以及TGB組(14例),在整個試驗過程中CG組2例失訪,失訪原因1例患者在試驗后期不愿配合檢測,另1例患者死亡。失訪患者檢測指標不納入統計。

試驗前兩組患者的基線水平如表1所示,三組患者在性別、年齡、危重程度,MIP水平等方面無明顯差異(P>0.05),樣本具有可比性。試驗過程中患者依從性良好,僅1位TGB組患者在第一次呼吸訓練10 min后出現了嘔吐,部分患者出現疲勞癥狀,在訓練組間適當延長了患者的休息時間。

2.2 主要結果比較

2.2.1 MIP

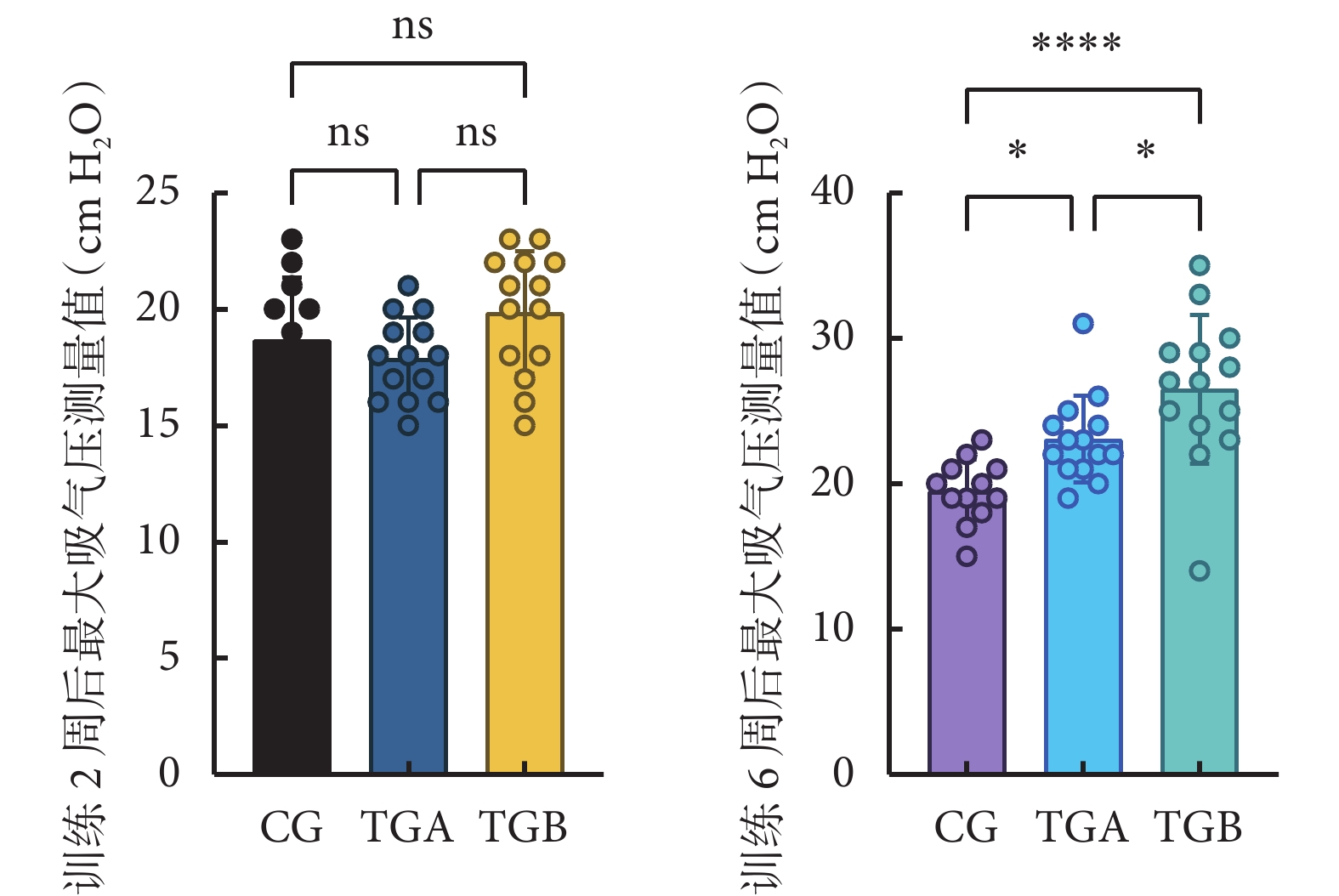

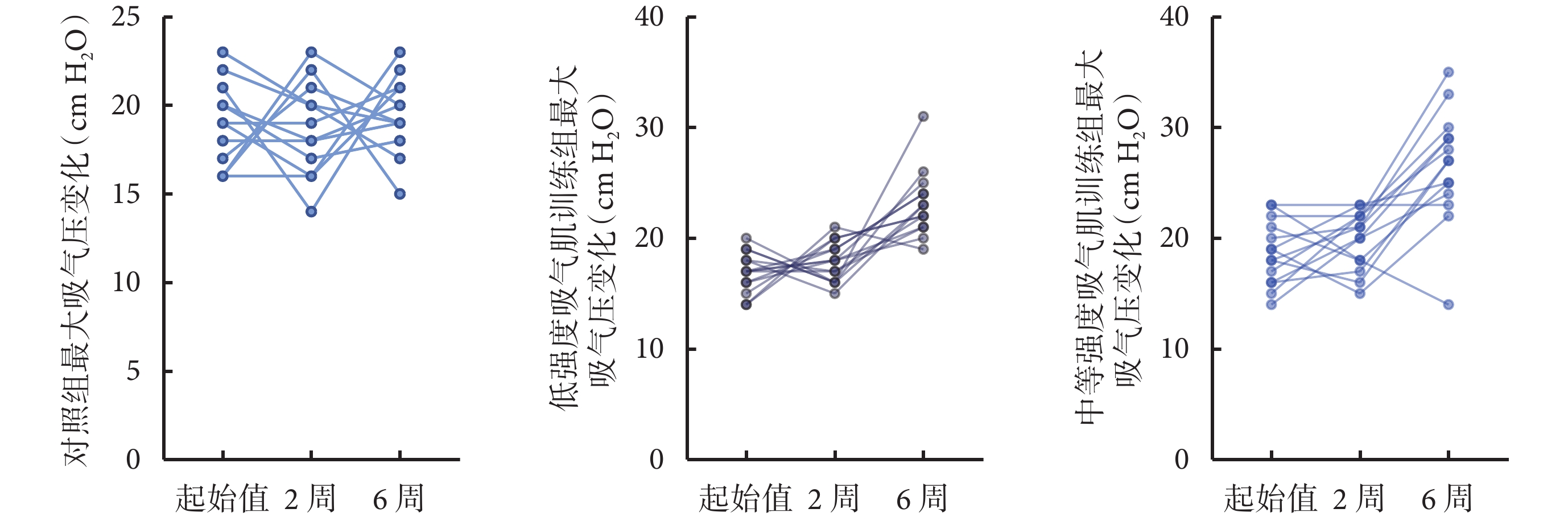

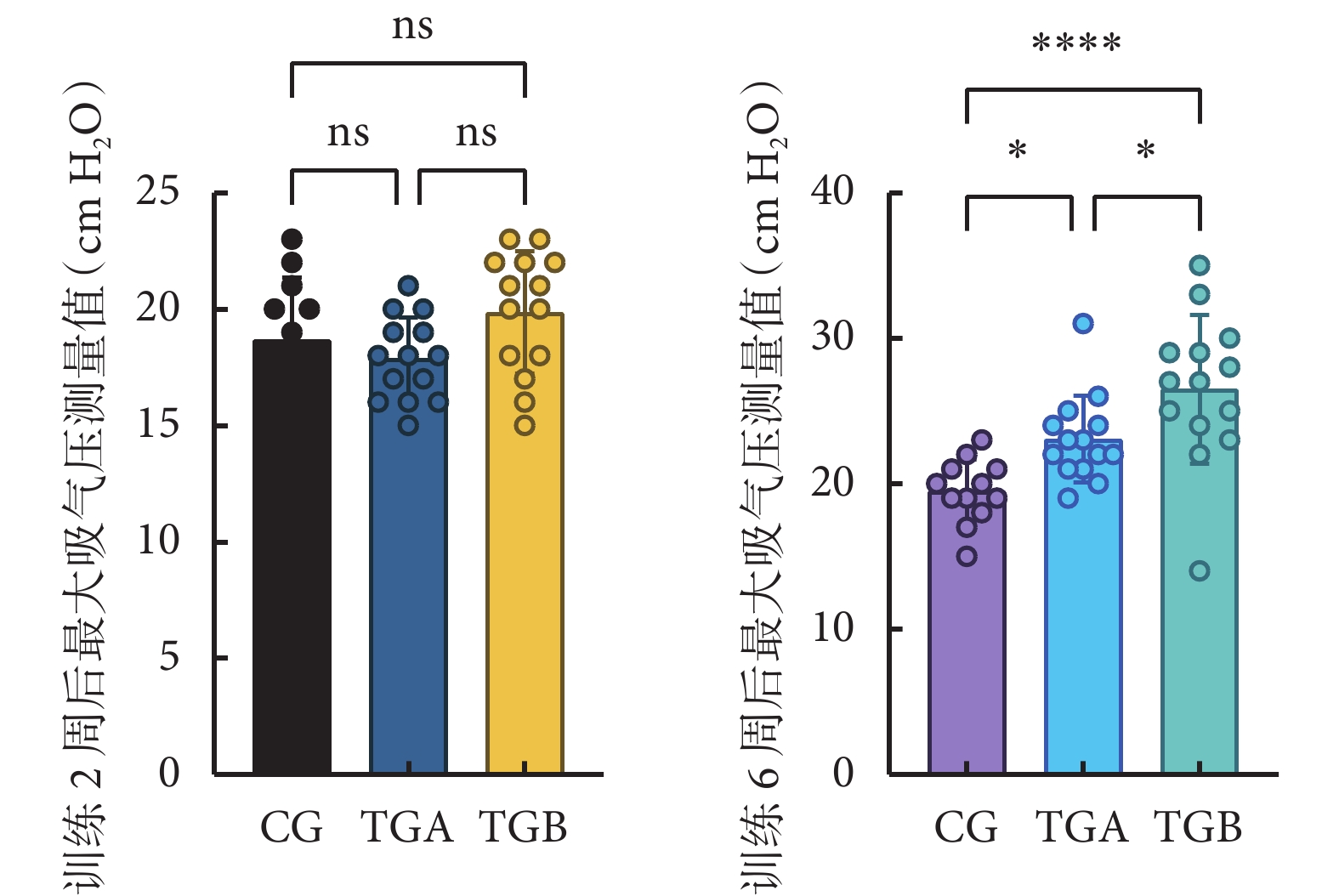

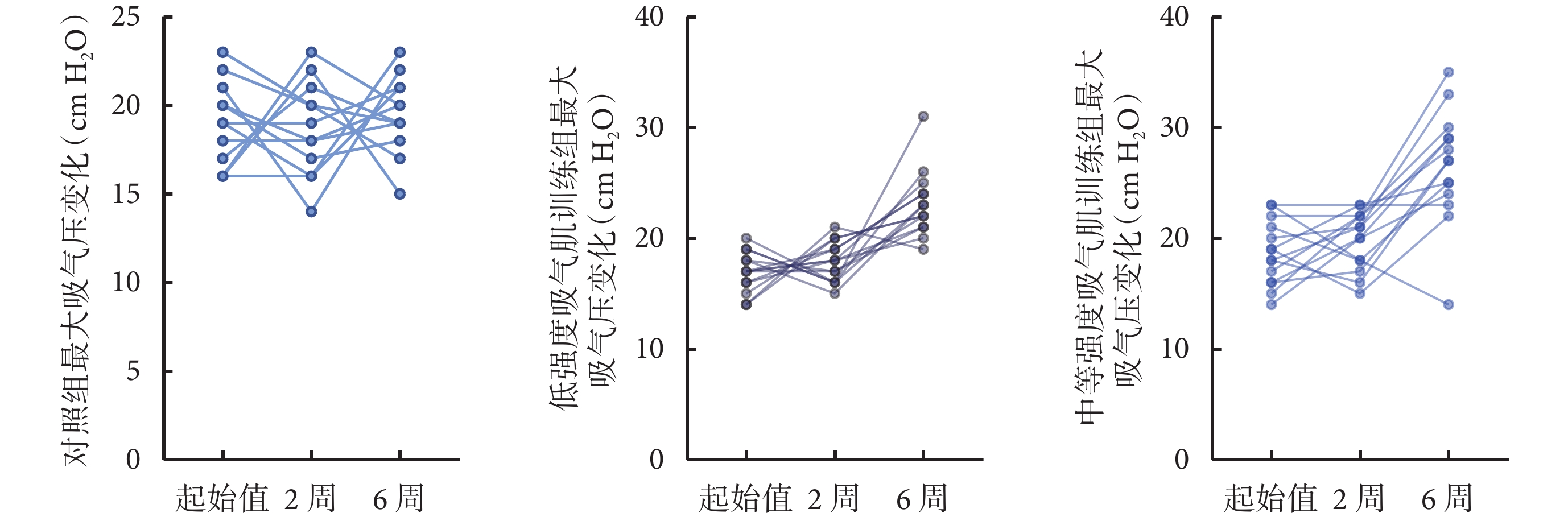

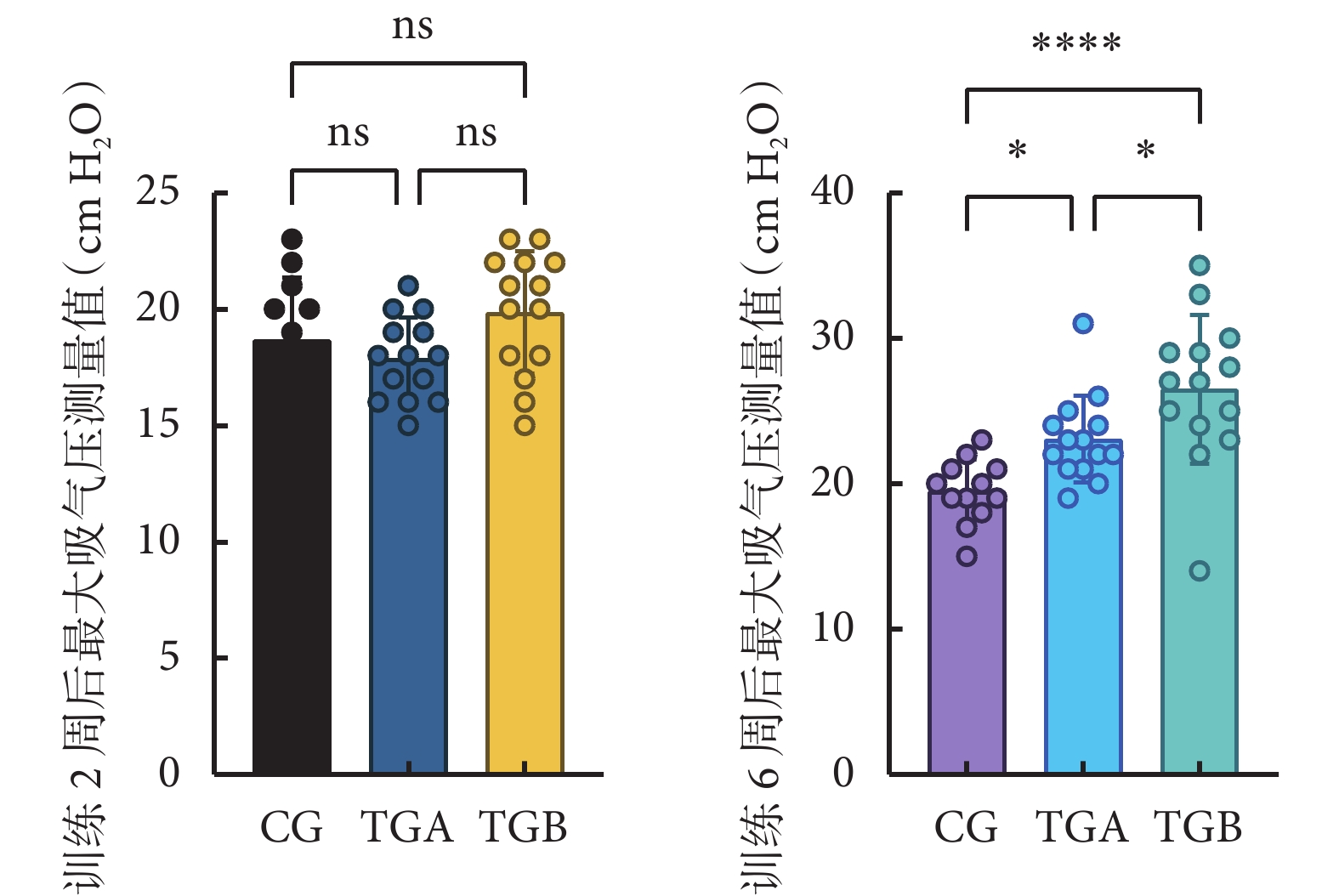

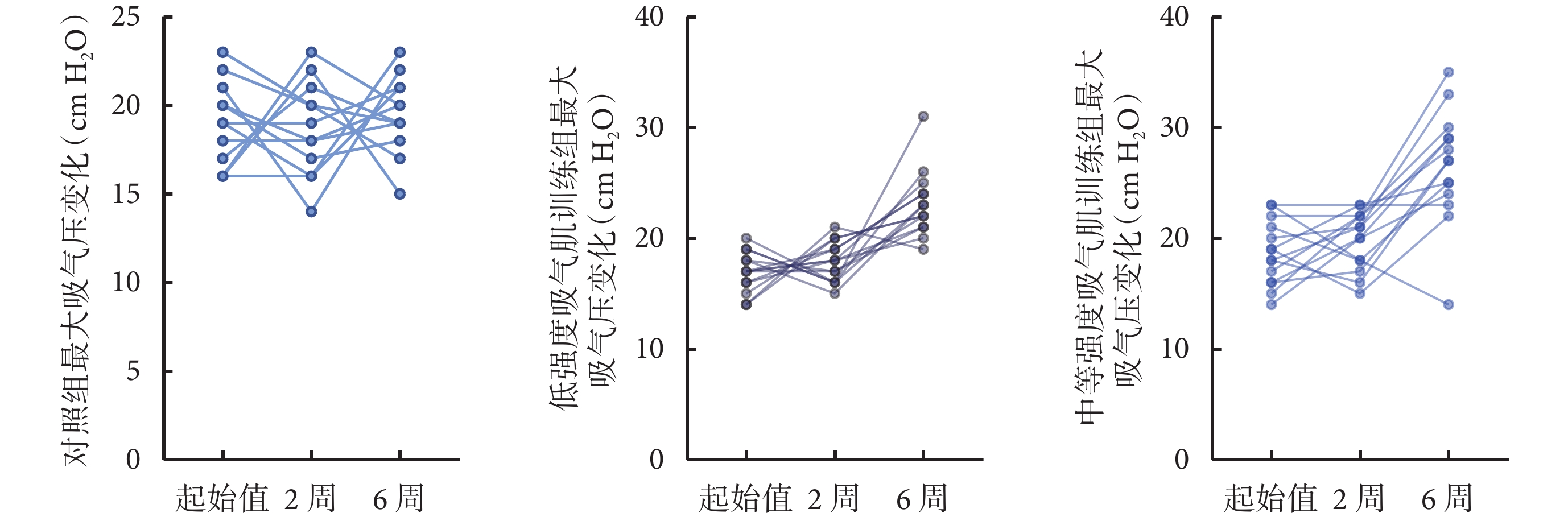

三組患者起始MIP無統計學差異(P=0.081),第2周時,低強度吸氣肌訓練組與中等強度吸氣肌訓練組患者MIP輕度升高,但并無統計學意義(P=0.097);第6周,三組患者MIP出現顯著統計學差異(P<0.001),低強度吸氣肌訓練組MIP顯著高于對照組(P=0.049),中等強度吸氣肌訓練組MIP與低強度吸氣肌訓練組統計學差異明顯(P=0.036),如表2及圖1所示。對照組患者在6周后吸氣肌力量較起始時有所提升,但未達到統計學差異(P=0.692),低強度吸氣肌訓練組第二周MIP與起始值無統計學差異(P=0.528),第六周較第二周MIP有所上升(P<0.001);中等強度吸氣肌訓練組(TGB)第二周MIP與起始值無統計學差異(P=0.667),第六周較第二周MIP有所上升(P<0.001),如圖2所示。

圖1

訓練2周、6周后三組患者MIP比較

圖1

訓練2周、6周后三組患者MIP比較

ns:

圖2

三組患者MIP變化情況

圖2

三組患者MIP變化情況

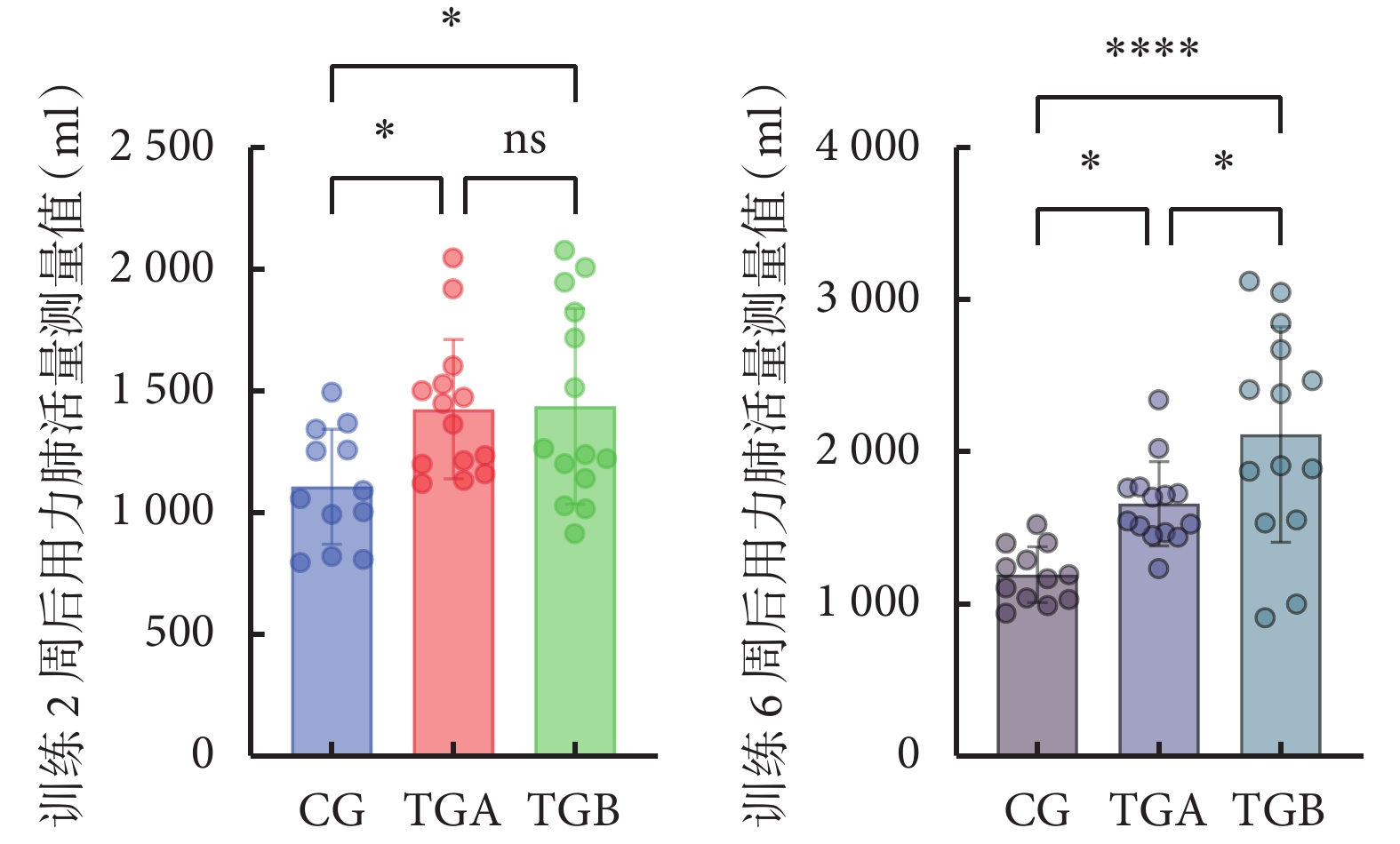

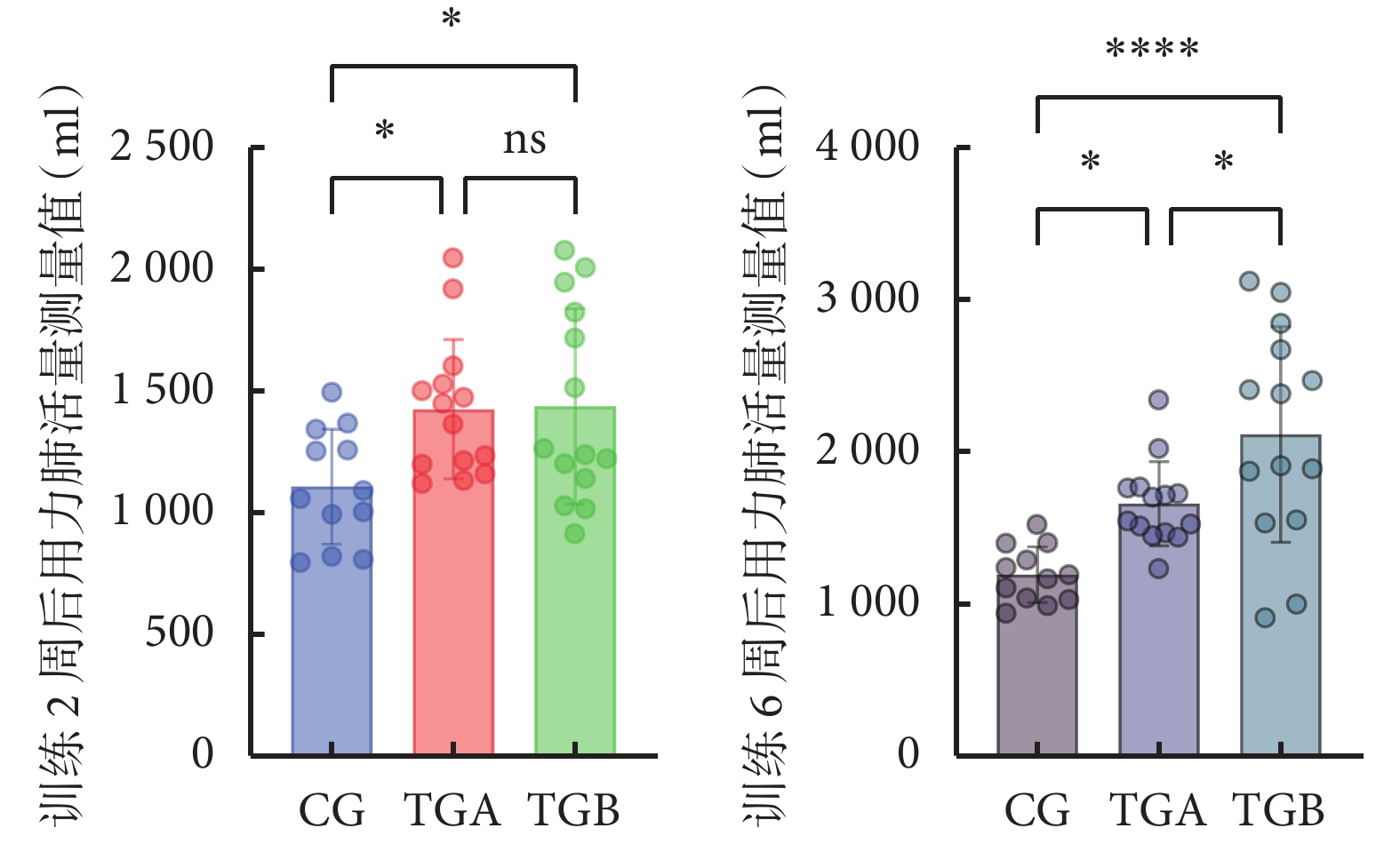

2.2.2 用力肺活量

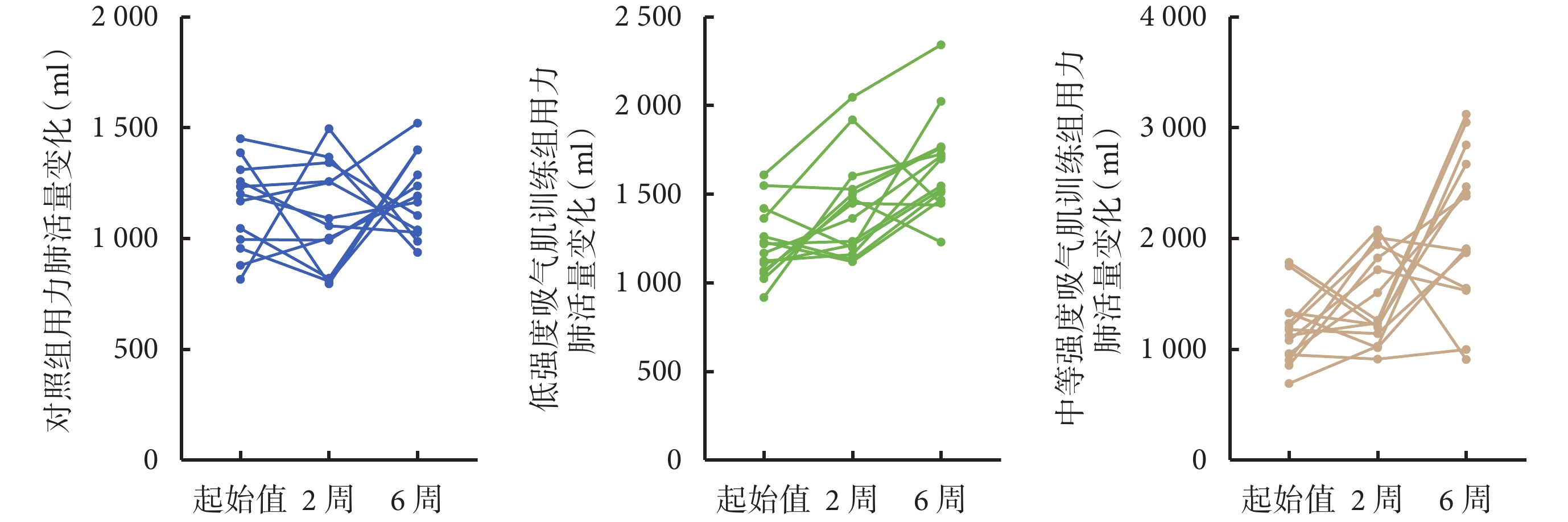

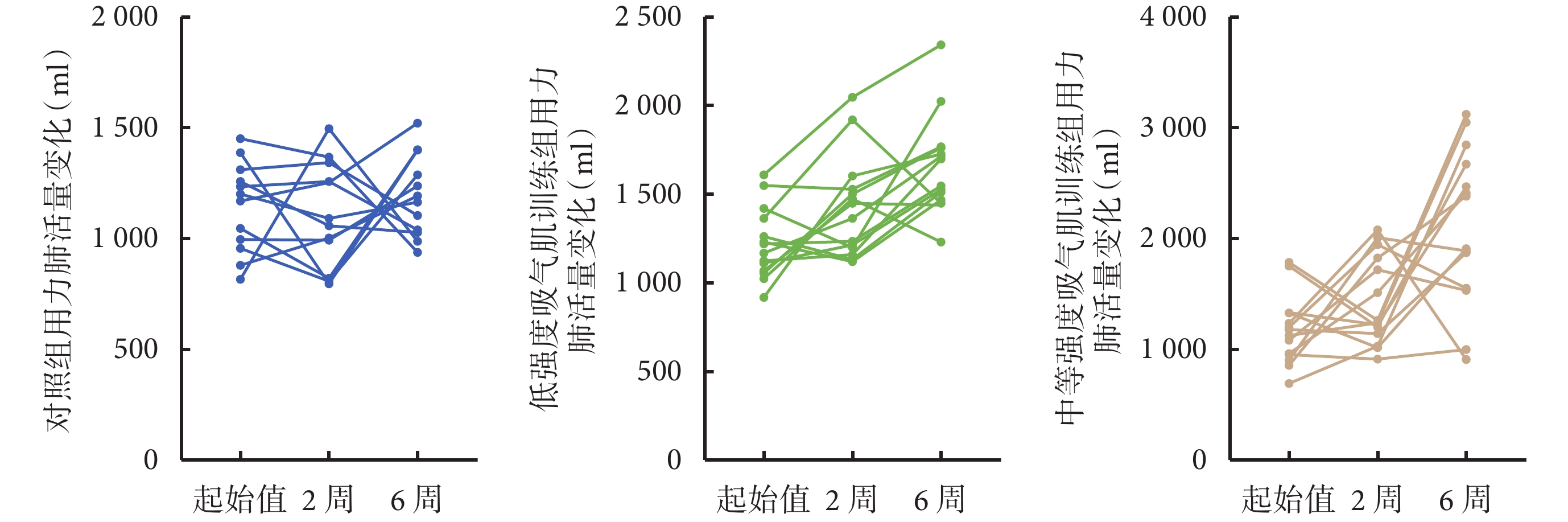

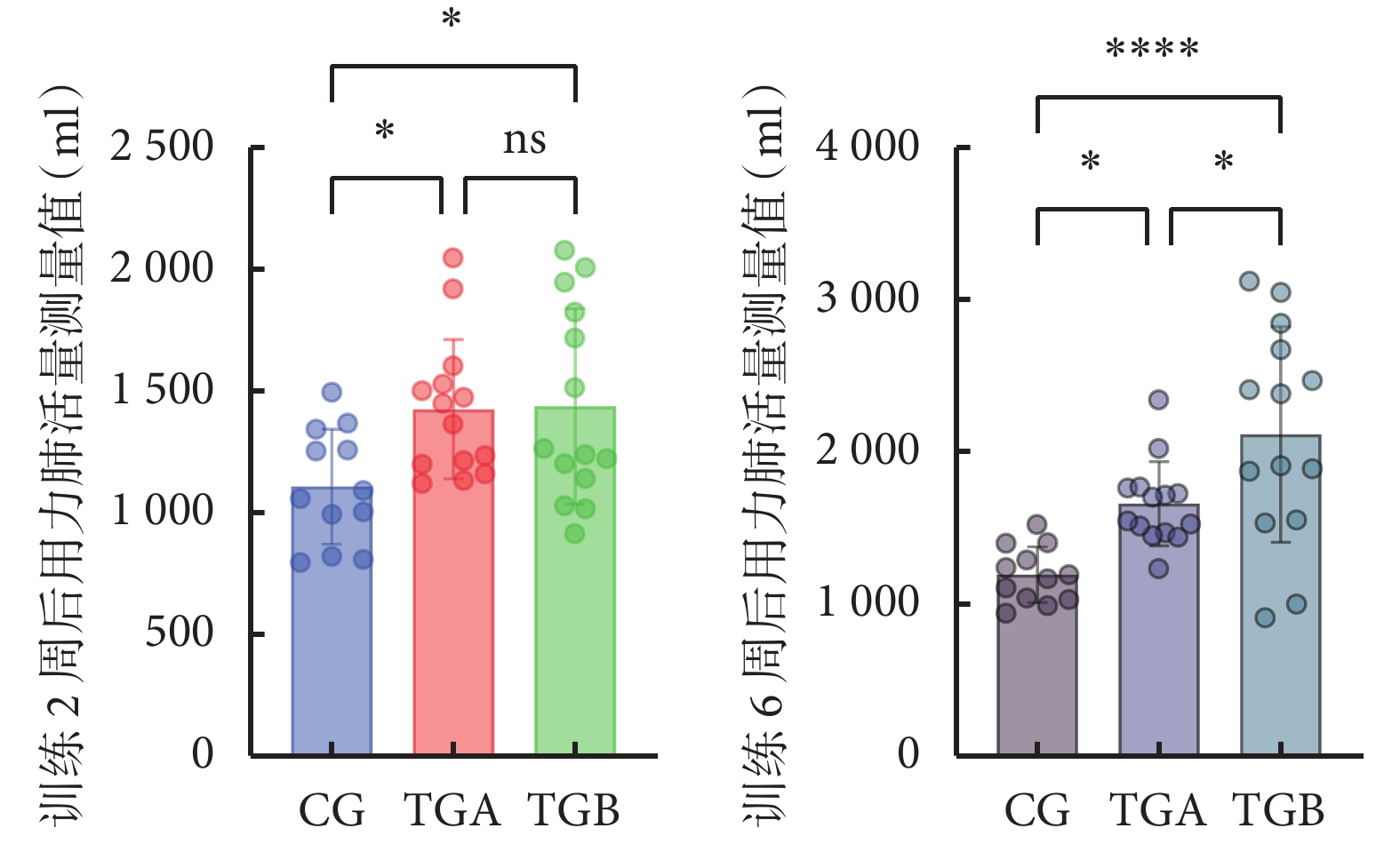

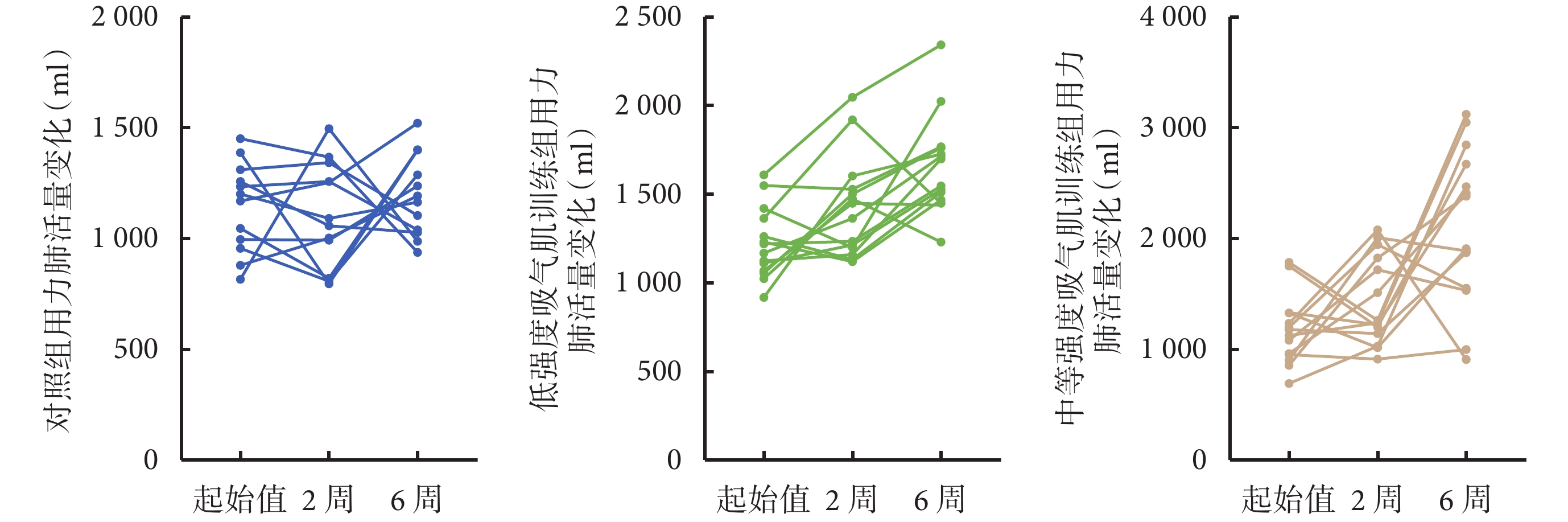

第二周時三組患者用力肺活量出現統計學差異(P=0.021),低強度吸氣肌訓練組用力肺活量明顯高于對照組(P=0.042),中等強度吸氣肌訓練組用力肺活量與對照組有統計學差異(P=0.033),低強度吸氣肌訓練組和中等強度吸氣肌訓練組差異無統計學意義(P=0.943);第六周時三組患者用力肺活量統計學差異明顯(P<0.001),對照組和低強度吸氣肌訓練組有統計學差異(P=0.038),低強度吸氣肌訓練組和中等強度吸氣肌訓練組差異出現統計學意義(P=0.021),如表3及圖3所示。對照組第二周、第六周的用力肺活量較起始時輕度升高,但無統計學差異(P=0.611);低強度吸氣肌訓練組第二周用力肺活量與起始值有統計學差異(P<0.001),第六周較第二周用力肺活量也有所上升(P<0.001);中等強度吸氣肌訓練組(TGB)第二周用力肺活量與起始值有統計學差異(P<0.001),第六周較第二周用力肺活量有所上升(P=0.003),見圖4。

圖3

訓練2周、6周后三組患者用力肺活量比較

圖3

訓練2周、6周后三組患者用力肺活量比較

ns:

圖4

三組患者用力肺活量變化情況

圖4

三組患者用力肺活量變化情況

2.3 次要結果比較

在訓練6周后對三組患者進行評估:膈肌厚度無統計學差異(P=0.566),三組患者膈肌移動度存在差異(P=0.027),對照組膈肌移動度低于低強度吸氣肌訓練組(P=0.021),低強度吸氣肌訓練組與中等強度吸氣肌訓練組間也存在差異(P=0.036); 三組患者在監護室中的住院時間存在差異(P=0.034),對照組與低強度吸氣肌訓練組間不存在統計學差異(P=0.149),中等強度吸氣肌訓練組住院時間較對照組顯著縮短(P=0.016),中等強度吸氣肌訓練組住院時間較低強度吸氣肌訓練組也有明顯縮短(P=0.020)。中等強度的吸氣肌訓練與對照組相比可以明顯提升患者的生活質量(P=0.006),低強度吸氣肌訓練與對照組生活質量差異不顯著(P=0.071),如表4所示。

3 討論

隨著ICU獲得性衰弱(ICU acquired weakness,ICU-AW)等概念的提出,國內外研究者逐漸意識到了早期活動與運動對重癥患者的重要性,早期運動是指在危重疾病發作后2~5 d內患者主動或被動地使用其肌肉力量進行的任何積極鍛煉[12]。 近年來有研究發現,重癥機械通氣患者在長期機械通氣后呼吸肌無力的發生率是外周肌肉無力發生率的兩倍,60%~80%的機械通氣患者在臨床上表現出顯著的膈肌功能障礙[1],機械通氣作為重癥患者最常見的治療措施之一,不可避免地發展為膈肌無力,進而延長通氣時間,進一步的,膈肌虛弱對以下方面也有影響:長期生存、運動耐力和生活質量[13]。這提醒我們,除了早期的漸進性活動與運動訓練以外,膈肌等呼吸肌的早期康復對機械通氣患者有重要意義。

吸氣肌訓練作為臨床上被使用較多的呼吸訓練方式,已經被證實是一種可以改善患者呼吸能力的臨床技術,其相關研究已成為肺康復領域的熱點。不論平靜狀態下的呼吸還是用力深呼吸,吸氣都是主動用力過程,所以保證吸氣功能的良好是呼吸功能障礙康復中必不可少的環節。國外相關meta分析[5]顯示吸氣肌訓練能提高重癥患者拔管成功率,促進患者脫機,并有可能減少住院時間,提高患者MIP,但在吸氣肌訓練處方的選擇方面仍然存在爭議,部分研究者認為只有以50%MIP起始的吸氣肌訓練對重癥患者有意義[6],在我們以往的實踐中,重癥患者往往由于疲憊無法嚴格按照該訓練處方進行訓練,然而在低強度吸氣肌訓練過程中,患者的依從性和訓練完成度較好,未發現任何不良反應,從低強度訓練開始能夠提高患者配合度,同時,中等強度(40%MIP)的吸氣肌訓練在患者肺功能方面的改善更優于低強度吸氣肌訓練組,但在訓練過程中患者疲勞感也較嚴重,在訓練組間需要延長休息時間,對比澳大利亞Bissett等[6]提出的50%MIP起始的吸氣肌訓練,我們的患者以40%MIP起始完成度更好,也同時實現了肺功能及生活質量的提升。中等強度吸氣肌訓練組有1例患者在初次訓練后10 min出現了嘔吐,除此之外無其他不良反應,獲得患者同意后第二天訓練時無其他任何不適。

呼吸機所致膈肌功能障礙又稱VIDD(ventilator-induced diaphragmatic dysfunction)[14],機械通氣對膈肌造成損傷的主要機制為肌蛋白分解增加、合成減少及氧化應激使肌肉直接損傷[15],吸氣肌訓練可以改善重癥患者的呼吸肌虛弱[16],可以帶來MIP力的顯著增加[17]。這一點在我們的試驗中也得到了驗證,在肺功能指標中,第6周時吸氣肌訓練組的MIP明顯優于對照組(P<0.001),同時,中等強度的吸氣肌訓練對患者MIP的改善效果明顯優于低強度吸氣肌訓練(P=0.036)。值得注意的是,在第二周時,這種差異并無統計學意義。

三組患者的用力肺活量在第2周就出現了統計學差異(P=0.021),低強度與中等強度的吸氣肌訓練組明顯高于對照組,前兩者間無統計學差異(P=0.943);第6周,對照組和低強度吸氣肌訓練組間有統計學差異(P=0.038),低強度吸氣肌訓練組和中等強度吸氣肌訓練組差異也出現統計學意義(P=0.021)。長期制動一直以來都被認為是重癥患者發生獲得性衰弱的重要因素之一[18-19],考慮到倫理因素,對照組患者也需要進行早期康復治療,有趣的是,對照組患者的MIP、用力肺活量也有一定程度的提升,盡管這種提升并無統計學意義,我們認為這可能與治療師早期對患者進行被動活動訓練有關[20],文獻證實漸進性活動與運動方案可以改善膈肌移動度,提升患者用力肺活量、第一秒用力呼氣容積等肺功能,但其對MIP的影響尚不清楚[21]。

低強度吸氣肌訓練可以有效改善患者肺功能,在短期(2周)時間內,患者的用力肺活量有顯著提升,患者的MIP上升在6周時才有統計學意義,因此適當延長訓練周期對重癥患者是必要的,這一點與Mohammed等[11]的研究結論一致。中等強度吸氣肌訓練也可以有效改善患者肺功能,在短期內,其對患者肺功能的改善效果與低強度吸氣肌訓練組無統計學差異,6周后,中等強度吸氣肌訓練相比低強度吸氣肌訓練有明顯優勢,因此,對于可以長期堅持訓練,配合度較好的重癥患者以40%MIP作為起始訓練強度,完成為期6周的訓練對患者肺康復有重要意義。

在我們的研究中,經過6周的吸氣肌訓練后,三組患者的膈肌厚度無統計學差異,膈肌移動度吸氣肌訓練組較對照組體現出一定的優勢(P=0.027),低強度吸氣肌訓練組與中等強度吸氣肌訓練組間也存在差異(P=0.036),但三組患者在膈肌超聲指標上仍然存在萎縮與功能障礙。膈肌虛弱是疾病較為嚴重和預后較差的一項標志,嚴重疾病的早期階段,膈肌無力,類似于器官功能障礙,并且與脫機失敗和較高的死亡率相關[22],膈肌虛弱也意味著體內的生理儲備有限,在正常情況下不會造成呼吸衰竭,但在面對新的肺損傷或存在高通氣需求的肺部疾病惡化時,可能會導致嚴重后果[23-24]。其它可以影響重癥患者膈肌功能的措施,如腸內營養聯合補充性腸外營養[25]、膈神經電刺激[26]等措施與吸氣肌訓練的聯合作用是否能夠促進患者膈肌超聲指標進一步改善有研究的意義。

中等強度的吸氣肌訓練可能改善患者的生活質量,并且縮短患者的住院時間,低強度吸氣肌訓練在試驗的6周內未達到這兩項目標。訓練效果與Elkins等[5]和Bissett等[6]的研究結論一致,然而在訓練強度方面,考慮到重癥患者的虛弱狀態我們以較低的40%MIP作為起始訓練強度,由于現存的許多康復設備體型較大、有電磁干擾風險,限制了它們在監護病房的作用,中等強度吸氣肌訓練組在監護室的住院時間顯著縮短,這為后期重癥患者在普通病房,甚至回歸家庭后進一步的康復打下基礎。中等強度吸氣肌訓練對重癥患者生活質量的改善主要體現在進食與修飾方面,試驗前我們認為肺功能的改善應該與生活質量的提升相關,然而遺憾的是在試驗的6周時間內低強度吸氣肌訓練組生活質量并沒有隨著肺功能的改善而顯著提升。

ICU后綜合征(post-intensive care syndrome,PICS)不僅包括患者的生理功能障礙,也包括了患者的心理功能障礙,我們對重癥患者進行活動與運動訓練、吸氣肌訓練等康復治療的過程中,獲得了監護室醫生、護理人員以及患者家屬的支持與配合,在短期內內我們形成了一個重癥康復團隊,針對患者的病情變化情況與康復治療情況我們會進行及時的溝通與交流,這對患者的早期康復及心理都是有積極影響的[27-29]。吸氣肌訓練是安全的,一般不產生不良的血液動力學或需要停止訓練的呼吸道影響,即使在病情嚴重的圍手術期患者中也是如此[30-31]。該試驗的優點在于使用了盲法和隨機對照,但在試驗地點上具有局限性,屬于單中心試驗,同時,次要結果指標(膈肌厚度、膈肌移動度)未在試驗開始時進行評估,缺乏自身對照的數據展示。希望今后可以設置擴大樣本量的多中心試驗,聯合神經肌肉電刺激、營養管理等措施對患者膈肌功能康復作用有待進一步研究。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。

在重癥監護病房(intensive care unit,ICU),接受超過72 h機械通氣的患者容易出現吸氣肌無力,在脫離呼吸機時,吸氣肌無力的發生率是四肢肌肉獲得性無力的2倍[1]。這種損害可能導致ICU患者在休息或運動時呼吸急促,阻礙功能恢復,因此,改善患者呼吸肌力量和生活質量是重癥醫療團隊應該優先考慮的[2]。吸氣肌訓練(inspiratory muscle training,IMT)在肺康復臨床中的應用已有幾十年歷史,在國外研究中,吸氣肌訓練可改善重癥患者肺功能,縮短患者的住院時間并且改善患者的生活質量[3-5],通過護理、醫療和物理治療人員的多學科方法,對ICU患者進行特定的吸氣肌訓練既安全又可行[6]。國內吸氣肌訓練相關研究主要集中于慢性阻塞性肺疾病患者及圍手術期患者,尚無對重癥患者進行吸氣肌訓練的相關試驗研究。同時,在重癥患者的應用中,吸氣肌訓練的阻力強度等方面仍然存在爭議[7-9],歷年來,針對重癥患者的吸氣肌起始強度波動在20%最大吸氣壓(maximal inspiratory pressure,MIP)至50%MIP[5],在我們的實踐當中,由于重癥患者的虛弱狀態,很多患者無法耐受50%MIP的訓練強度,同時,國內外目前缺乏針對重癥患者不同閾值吸氣肌強度的隨機對照試驗。低強度的吸氣肌訓練起始閾值下的研究也產生了相悖的結論,在2005年的一篇研究中,Caruso等[10]使用20%MIP作為起始閾值負荷對患者進行訓練,研究結論為:在急性危重患者中,從機械通氣開始的吸氣肌訓練既不能縮短機械通氣時間,也不能降低再插管率。而在2014年Mohammed等[11]使用相同吸氣肌訓練處方的研究結論為:吸氣性肌訓練可增強呼吸肌力量和耐力,并有助于難以脫機的慢性阻塞性肺疾病患者脫離機械通氣。因此,我們決定進行一項隨機對照試驗,用于觀察并比較低強度(20%MIP)及中等強度(40%MIP)的吸氣肌訓練對重癥患者的呼吸功能,住院時間以及生活質量的影響,以期為重癥患者肺康復提供吸氣肌訓練依據。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

這是一項單中心隨機對照試驗,試驗地點在中國人民解放軍南部戰區總醫院的ICU、高依賴病房 (high dependency unit,HDU) 及心臟外科術后監護室(cardiac surgery intensive care unit,CSICU)。

1.1.1 納入標準

① ICU、HDU或CSICU患者;② 年齡18歲以上,90歲以下;③ 覺醒并能配合;④ 簽署知情同意,配合參與訓練;⑤ Glasgow≥12分;⑥ MEWS<3分;⑦ 已脫機患者;⑧ 若為機械通氣患者通氣時有能力觸發自主呼吸,并且吸入氧濃度<0.5。

1.1.2 排除標準

① 患者無意識或不能配合;② 血流動力學不穩定性,即收縮壓>180或<90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa),心率<40或>130次/min;③ 嚴重心律失常;④ 心肌梗死和呼吸不穩定(血氧飽和度<90%);⑤ C5以上的脊髓損傷嚴重影響呼吸功能;⑥ 脊柱側凸、連枷胸、脊柱內固定等嚴重損害胸壁和肋骨運動的疾病。

1.1.3 樣本量計算

在納入研究參與者之前,使用G*Power 3.0.10程序確定樣本大小。在確定樣本大小時,我們考慮了結果測量中的MIP值。根據前期預實驗結果,重癥患者通過6周吸氣肌訓練產生MIP值的臨床顯著變化的最小值為+5 cm H2O(1 cm H2O=0.098 kPa)。因此,根據這個參考值,為了以95%的置信水平和95%的功效檢測到我們研究中的+5 cm H2O變化,試驗組和對照組被計算出各需要11例患者。

1.1.4 倫理審核

該試驗通過了南部戰區總醫院倫理委員會審核,審批號為2023GJJ008,經過中國臨床試驗注冊中心注冊(注冊號:ChiCTR2300069396)。

1.1.5 隨機化與盲法

患者入院后,按照納入標準及排除標準對患者進行篩選,滿足條件的患者按照性別(男或者女)、年齡中位數(<62歲或者≥62歲)和APACHE II中位數(<16或者16)分6層,每層的患者利用計算機隨機產生數字1~3,1代表對照組,2代表低強度吸氣肌訓練組,3代表中等強度吸氣肌訓練組。患者的募集、入組評估以及隨機化由重癥康復中心2名醫生進行,他們不參與后期的訓練以及結果評估。對實施治療和護理的醫護例員均采用盲法,治療師需要對試驗組患者進行吸氣肌訓練無法對其使用盲法,因此評估結局指標時,由對該試驗不知情的其他治療師進行評估。

1.2 方法

1.2.1 治療方法

對于滿足納入標準和排除標準的患者采用計算機生成的隨機數字序列進行分組:對照組和試驗組(吸氣肌訓練組),對照組(以下簡稱CG)采用常規治療措施和康復措施,包括對患者進行漸進性活動與運動訓練,呼吸控制訓練。吸氣肌訓練組A(以下簡稱TGA)在常規治療措施和康復手段的基礎上加用低強度吸氣肌訓練,訓練使用的裝置為IMT型呼吸訓練器(余姚市盛昌醫用器材廠),彈簧加載單向閥可提供9~41 cm H2O范圍內的可調節吸氣阻力,使用賽客便攜式肺功能儀(賽客廈門醫療器械有限公司)評估患者的MIP,用力肺活量等指標。于分組后一天開始進行吸氣肌訓練,以20%MIP起始,每次呼吸6口,每天完成5組,在組間給予患者1分鐘休息時間,5天/周,并且要求閾值阻力負荷每周增加10%MIP,如果患者無法耐受此強度便維持之前的強度進行訓練,共訓練6周。訓練過程中若患者出現以下情況:明顯可見意識水平下降;面色蒼白、口唇發紺、大汗;心率<40或>130次/min;血氧飽和度≤90%或下降>4%;平均動脈壓<65或>110 mm Hg,或較基線值變化≥20%等異常時,立刻停止訓練,必要時予以相應的治療措施。吸氣肌訓練組B(以下簡稱TGB)的起始阻力為40%MIP,其余干預措施與TGA一致。吸氣肌訓練由康復科的物理治療師進行,他們均受到過專業培訓,對于重癥患者來說是安全可行的。

1.2.2 觀察指標

主要結果選用反應患者呼吸肌力量的MIP以及用力肺活量(呼氣)進行評估,均由賽客便攜式肺功能儀(賽客廈門醫療器械有限公司)直接測得。次要結果指標包括膈肌厚度,膈肌移動度,監護室住院時間,以及生活質量。生活質量采用改良Barthel指數進行評估,該量表通過評估患者進食、洗澡、穿衣,大小便控制等11個項目評估患者日常生活情況,共計100分,分數越高表明患者的生活質量越高。膈肌厚度、膈肌移動度由床旁超聲測得,住院時間通過對患者進行隨訪獲得相應數據。

1.3 統計學方法

采用R語言軟件R4.2.0進行統計分析,呈正態分布的計量資料采用均數 ± 標準差(x±s)進行統計描述,采用單因素方差分析(Analysis of Variance,ANOVA)進行檢驗,重復測量資料采用重復測量方差分析;非正態分布的計量資料以中位數及四分位數間距[M(P25,P75)]進行統計描述,采用Kruskal-Wallis H非參數檢驗。計數資料以例(%)進行統計描述,采用Pearson’s χ2進行統計分析。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 入選患者臨床特征分析

自2023年1月—2023年6月通過評估共有45例患者符合標準,均為脫機后患者,溝通后有42例患者及其家屬同意進行此項試驗。將患者隨機分為CG組(14例)、TGA組(14例)以及TGB組(14例),在整個試驗過程中CG組2例失訪,失訪原因1例患者在試驗后期不愿配合檢測,另1例患者死亡。失訪患者檢測指標不納入統計。

試驗前兩組患者的基線水平如表1所示,三組患者在性別、年齡、危重程度,MIP水平等方面無明顯差異(P>0.05),樣本具有可比性。試驗過程中患者依從性良好,僅1位TGB組患者在第一次呼吸訓練10 min后出現了嘔吐,部分患者出現疲勞癥狀,在訓練組間適當延長了患者的休息時間。

2.2 主要結果比較

2.2.1 MIP

三組患者起始MIP無統計學差異(P=0.081),第2周時,低強度吸氣肌訓練組與中等強度吸氣肌訓練組患者MIP輕度升高,但并無統計學意義(P=0.097);第6周,三組患者MIP出現顯著統計學差異(P<0.001),低強度吸氣肌訓練組MIP顯著高于對照組(P=0.049),中等強度吸氣肌訓練組MIP與低強度吸氣肌訓練組統計學差異明顯(P=0.036),如表2及圖1所示。對照組患者在6周后吸氣肌力量較起始時有所提升,但未達到統計學差異(P=0.692),低強度吸氣肌訓練組第二周MIP與起始值無統計學差異(P=0.528),第六周較第二周MIP有所上升(P<0.001);中等強度吸氣肌訓練組(TGB)第二周MIP與起始值無統計學差異(P=0.667),第六周較第二周MIP有所上升(P<0.001),如圖2所示。

圖1

訓練2周、6周后三組患者MIP比較

圖1

訓練2周、6周后三組患者MIP比較

ns:

圖2

三組患者MIP變化情況

圖2

三組患者MIP變化情況

2.2.2 用力肺活量

第二周時三組患者用力肺活量出現統計學差異(P=0.021),低強度吸氣肌訓練組用力肺活量明顯高于對照組(P=0.042),中等強度吸氣肌訓練組用力肺活量與對照組有統計學差異(P=0.033),低強度吸氣肌訓練組和中等強度吸氣肌訓練組差異無統計學意義(P=0.943);第六周時三組患者用力肺活量統計學差異明顯(P<0.001),對照組和低強度吸氣肌訓練組有統計學差異(P=0.038),低強度吸氣肌訓練組和中等強度吸氣肌訓練組差異出現統計學意義(P=0.021),如表3及圖3所示。對照組第二周、第六周的用力肺活量較起始時輕度升高,但無統計學差異(P=0.611);低強度吸氣肌訓練組第二周用力肺活量與起始值有統計學差異(P<0.001),第六周較第二周用力肺活量也有所上升(P<0.001);中等強度吸氣肌訓練組(TGB)第二周用力肺活量與起始值有統計學差異(P<0.001),第六周較第二周用力肺活量有所上升(P=0.003),見圖4。

圖3

訓練2周、6周后三組患者用力肺活量比較

圖3

訓練2周、6周后三組患者用力肺活量比較

ns:

圖4

三組患者用力肺活量變化情況

圖4

三組患者用力肺活量變化情況

2.3 次要結果比較

在訓練6周后對三組患者進行評估:膈肌厚度無統計學差異(P=0.566),三組患者膈肌移動度存在差異(P=0.027),對照組膈肌移動度低于低強度吸氣肌訓練組(P=0.021),低強度吸氣肌訓練組與中等強度吸氣肌訓練組間也存在差異(P=0.036); 三組患者在監護室中的住院時間存在差異(P=0.034),對照組與低強度吸氣肌訓練組間不存在統計學差異(P=0.149),中等強度吸氣肌訓練組住院時間較對照組顯著縮短(P=0.016),中等強度吸氣肌訓練組住院時間較低強度吸氣肌訓練組也有明顯縮短(P=0.020)。中等強度的吸氣肌訓練與對照組相比可以明顯提升患者的生活質量(P=0.006),低強度吸氣肌訓練與對照組生活質量差異不顯著(P=0.071),如表4所示。

3 討論

隨著ICU獲得性衰弱(ICU acquired weakness,ICU-AW)等概念的提出,國內外研究者逐漸意識到了早期活動與運動對重癥患者的重要性,早期運動是指在危重疾病發作后2~5 d內患者主動或被動地使用其肌肉力量進行的任何積極鍛煉[12]。 近年來有研究發現,重癥機械通氣患者在長期機械通氣后呼吸肌無力的發生率是外周肌肉無力發生率的兩倍,60%~80%的機械通氣患者在臨床上表現出顯著的膈肌功能障礙[1],機械通氣作為重癥患者最常見的治療措施之一,不可避免地發展為膈肌無力,進而延長通氣時間,進一步的,膈肌虛弱對以下方面也有影響:長期生存、運動耐力和生活質量[13]。這提醒我們,除了早期的漸進性活動與運動訓練以外,膈肌等呼吸肌的早期康復對機械通氣患者有重要意義。

吸氣肌訓練作為臨床上被使用較多的呼吸訓練方式,已經被證實是一種可以改善患者呼吸能力的臨床技術,其相關研究已成為肺康復領域的熱點。不論平靜狀態下的呼吸還是用力深呼吸,吸氣都是主動用力過程,所以保證吸氣功能的良好是呼吸功能障礙康復中必不可少的環節。國外相關meta分析[5]顯示吸氣肌訓練能提高重癥患者拔管成功率,促進患者脫機,并有可能減少住院時間,提高患者MIP,但在吸氣肌訓練處方的選擇方面仍然存在爭議,部分研究者認為只有以50%MIP起始的吸氣肌訓練對重癥患者有意義[6],在我們以往的實踐中,重癥患者往往由于疲憊無法嚴格按照該訓練處方進行訓練,然而在低強度吸氣肌訓練過程中,患者的依從性和訓練完成度較好,未發現任何不良反應,從低強度訓練開始能夠提高患者配合度,同時,中等強度(40%MIP)的吸氣肌訓練在患者肺功能方面的改善更優于低強度吸氣肌訓練組,但在訓練過程中患者疲勞感也較嚴重,在訓練組間需要延長休息時間,對比澳大利亞Bissett等[6]提出的50%MIP起始的吸氣肌訓練,我們的患者以40%MIP起始完成度更好,也同時實現了肺功能及生活質量的提升。中等強度吸氣肌訓練組有1例患者在初次訓練后10 min出現了嘔吐,除此之外無其他不良反應,獲得患者同意后第二天訓練時無其他任何不適。

呼吸機所致膈肌功能障礙又稱VIDD(ventilator-induced diaphragmatic dysfunction)[14],機械通氣對膈肌造成損傷的主要機制為肌蛋白分解增加、合成減少及氧化應激使肌肉直接損傷[15],吸氣肌訓練可以改善重癥患者的呼吸肌虛弱[16],可以帶來MIP力的顯著增加[17]。這一點在我們的試驗中也得到了驗證,在肺功能指標中,第6周時吸氣肌訓練組的MIP明顯優于對照組(P<0.001),同時,中等強度的吸氣肌訓練對患者MIP的改善效果明顯優于低強度吸氣肌訓練(P=0.036)。值得注意的是,在第二周時,這種差異并無統計學意義。

三組患者的用力肺活量在第2周就出現了統計學差異(P=0.021),低強度與中等強度的吸氣肌訓練組明顯高于對照組,前兩者間無統計學差異(P=0.943);第6周,對照組和低強度吸氣肌訓練組間有統計學差異(P=0.038),低強度吸氣肌訓練組和中等強度吸氣肌訓練組差異也出現統計學意義(P=0.021)。長期制動一直以來都被認為是重癥患者發生獲得性衰弱的重要因素之一[18-19],考慮到倫理因素,對照組患者也需要進行早期康復治療,有趣的是,對照組患者的MIP、用力肺活量也有一定程度的提升,盡管這種提升并無統計學意義,我們認為這可能與治療師早期對患者進行被動活動訓練有關[20],文獻證實漸進性活動與運動方案可以改善膈肌移動度,提升患者用力肺活量、第一秒用力呼氣容積等肺功能,但其對MIP的影響尚不清楚[21]。

低強度吸氣肌訓練可以有效改善患者肺功能,在短期(2周)時間內,患者的用力肺活量有顯著提升,患者的MIP上升在6周時才有統計學意義,因此適當延長訓練周期對重癥患者是必要的,這一點與Mohammed等[11]的研究結論一致。中等強度吸氣肌訓練也可以有效改善患者肺功能,在短期內,其對患者肺功能的改善效果與低強度吸氣肌訓練組無統計學差異,6周后,中等強度吸氣肌訓練相比低強度吸氣肌訓練有明顯優勢,因此,對于可以長期堅持訓練,配合度較好的重癥患者以40%MIP作為起始訓練強度,完成為期6周的訓練對患者肺康復有重要意義。

在我們的研究中,經過6周的吸氣肌訓練后,三組患者的膈肌厚度無統計學差異,膈肌移動度吸氣肌訓練組較對照組體現出一定的優勢(P=0.027),低強度吸氣肌訓練組與中等強度吸氣肌訓練組間也存在差異(P=0.036),但三組患者在膈肌超聲指標上仍然存在萎縮與功能障礙。膈肌虛弱是疾病較為嚴重和預后較差的一項標志,嚴重疾病的早期階段,膈肌無力,類似于器官功能障礙,并且與脫機失敗和較高的死亡率相關[22],膈肌虛弱也意味著體內的生理儲備有限,在正常情況下不會造成呼吸衰竭,但在面對新的肺損傷或存在高通氣需求的肺部疾病惡化時,可能會導致嚴重后果[23-24]。其它可以影響重癥患者膈肌功能的措施,如腸內營養聯合補充性腸外營養[25]、膈神經電刺激[26]等措施與吸氣肌訓練的聯合作用是否能夠促進患者膈肌超聲指標進一步改善有研究的意義。

中等強度的吸氣肌訓練可能改善患者的生活質量,并且縮短患者的住院時間,低強度吸氣肌訓練在試驗的6周內未達到這兩項目標。訓練效果與Elkins等[5]和Bissett等[6]的研究結論一致,然而在訓練強度方面,考慮到重癥患者的虛弱狀態我們以較低的40%MIP作為起始訓練強度,由于現存的許多康復設備體型較大、有電磁干擾風險,限制了它們在監護病房的作用,中等強度吸氣肌訓練組在監護室的住院時間顯著縮短,這為后期重癥患者在普通病房,甚至回歸家庭后進一步的康復打下基礎。中等強度吸氣肌訓練對重癥患者生活質量的改善主要體現在進食與修飾方面,試驗前我們認為肺功能的改善應該與生活質量的提升相關,然而遺憾的是在試驗的6周時間內低強度吸氣肌訓練組生活質量并沒有隨著肺功能的改善而顯著提升。

ICU后綜合征(post-intensive care syndrome,PICS)不僅包括患者的生理功能障礙,也包括了患者的心理功能障礙,我們對重癥患者進行活動與運動訓練、吸氣肌訓練等康復治療的過程中,獲得了監護室醫生、護理人員以及患者家屬的支持與配合,在短期內內我們形成了一個重癥康復團隊,針對患者的病情變化情況與康復治療情況我們會進行及時的溝通與交流,這對患者的早期康復及心理都是有積極影響的[27-29]。吸氣肌訓練是安全的,一般不產生不良的血液動力學或需要停止訓練的呼吸道影響,即使在病情嚴重的圍手術期患者中也是如此[30-31]。該試驗的優點在于使用了盲法和隨機對照,但在試驗地點上具有局限性,屬于單中心試驗,同時,次要結果指標(膈肌厚度、膈肌移動度)未在試驗開始時進行評估,缺乏自身對照的數據展示。希望今后可以設置擴大樣本量的多中心試驗,聯合神經肌肉電刺激、營養管理等措施對患者膈肌功能康復作用有待進一步研究。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。