引用本文: 樊銘薇, 蔣天賜, 李鵬飛, 王羽, 趙文靜, 吳如昊, 田曉英, 張夢婷, 程哲. 結締組織病相關間質性肺疾病合并肺動脈高壓的預后模型開發與驗證. 中國呼吸與危重監護雜志, 2024, 23(9): 640-650. doi: 10.7507/1671-6205.202312006 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

結締組織疾病(connective tissue diseases,CTD)是一組與多種自身免疫機制有關的疾病,典型的表現是機體對自身組織的攻擊,導致炎癥介質釋放。這些炎癥介質在病程中可引起膠原蛋白過度合成,進而導致膠原蛋白在組織中的沉積。CTD包括多發性肌炎/皮肌炎(polymyositis/dermatomyositis,PM/DM)、系統性紅斑狼瘡(systemic lupus erythematosus,SLE)、系統性硬化病(systemic sclerosis,SSc)、強直性脊椎炎(ankylosing spondylitis,AS)、原發性干燥綜合癥(primary sj?gren’s syndrome,pSS)、混合性結締組織病(mixed connective tissue disease,MCTD)、類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis,RA)、未分化結締組織病(undifferentiated connective tissue disease,UCTD)以及重疊綜合癥(overlap connective tissue disease,OCTD)。這些疾病可能涉及多個器官,涵蓋肺臟、腎臟、皮膚、關節及心臟等多個系統。在CTD引發的并發癥中,肺部受累往往具有嚴重性,是導致CTD患者死亡的主要原因之一。肺部并發癥中,間質性肺疾病(interstitial lung disease,ILD)和肺動脈高壓(pulmonary hypertension,PH)是CTD患者中最為常見的問題。在CTD的多種類型中均可觀察到ILD的存在[1-2]。在已識別的CTD患者中,若ILD發生,則被明確定義為與CTD相關的ILD(connective tissue disease-associated interstitial lung disease,CTD-ILD)。PH被認為是ILD患者中常見的并發癥[3-4]。在ILD患者中,PH的檢測率較高,并且可作為死亡風險的預測指標[5-6]。Michelfelder等[7]的回顧性研究揭示了CTD-ILD患者當合并PH時,3年生存率下降。國內研究顯示CTD-ILD-PH組患者的生存率明顯低于CTD-ILD組,PH是影響CTD-ILD患者生存與預后的因素[8]。并且文獻表明CTD-PH患者肺部也常見間質性改變[9]。然而,目前研究更多關注CTD-ILD、CTD-PH,關于結締組織病相關間質性肺疾病合并肺動脈高壓(connective tissue disease-associated interstitial lung disease complicated with pulmonary hypertension,CTD-ILD-PH)相關的死亡風險的實質性證據匱乏。因此,本研究收集CTD-ILD-PH患者的一般臨床資料、肺功能檢測、超聲心動圖、胸部高分辨CT和血液學等相關指標,探討CTD-ILD-PH患者的預后獨立危險因素。運用機器學習開發CTD-ILD-PH的預后列線圖模型,同時對模型進行內部驗證及外部驗證來評價預后模型的效能。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

研究對鄭州大學附屬第一醫院于2011年2月—2021年6月期間接受治療的CTD-ILD-PH患者進行篩查。2011年2月—2021年9月的患者納入訓練集,9月之后的患者納入測試集。

CTD診斷標準根據不同分類疾病定義[10-18]。OCTD為同時或先后滿足兩種及以上CTD的診斷標準。UCTD的概念涉及到患者在臨床上表現出對CTD高度懷疑的情況,同時可能出現自身抗體如抗核抗體(antinuclear antibody,ANA)陽性,但并不完全符合特定CTD疾病的診斷標準。ILD的診斷以高分辨CT為主要依據,臨床癥狀和肺功能測試為輔助性作用。ILD的定義符合英國胸科學會的指南[19]。右心漂浮導管被廣泛認為是確診PH的金標準,然而由于是有創性操作,患者在臨床中對其采納程度較低。2015年,歐洲心臟學會和歐洲呼吸學會發布的PH指南指出,在無肺動脈瓣狹窄的情況下,可通過超聲心動圖中三尖瓣峰值流速評估肺動脈收縮壓(pulmonary artery systolic pressure,PASP)[20]。2018年,世界肺動脈高壓研討會提出了一個新的PH定義,建議將閾值從≥25 mm Hg降至>20 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)[21]。新指南指出,通過經胸超聲心動圖估測的肺動脈舒張壓>35 mm Hg(無肺動脈瓣狹窄)或三尖瓣反流速度>2.8 m/s(無肺動脈瓣狹窄)[22]是考慮存在PH可能。因此,本研究將經胸超聲心動圖PASP>35 mm Hg作為PH的診斷標準。入選標準:(1)符合上述診斷標準;(2)臨床資料完整。排除標準:(1)凡合并確診先天性心臟病、肺栓塞、慢性血栓栓塞性PH、左心疾病引起的PH,合并原發性血管炎、肺癌、惡性腫瘤放化療者、特發性間質性肺炎、肺結節病、塵肺、過敏性肺泡炎等均需排除;(2)年齡<18歲;(3)失訪患者;(4)臨床資料大量缺失。

隨訪的終點為全因死亡。隨訪包括與患者或其家人進行的電話訪談。訓練集隨訪截止日期為2023年7月,測試集隨訪截至2023年11月。研究取得了鄭州大學第一附屬醫院科研與臨床試驗倫理委員會的批準(批準號:2019-KY-116)。

1.2 方法

從醫院電子病歷系統中提取人口統計學變量,包括年齡、性別、體重指數(body mass index,BMI)、農村居住狀態、吸煙史、住院時間,以及住院后的用藥史、慢性病史。收集肺功能測試、超聲心動圖、實驗室血液學數據,以及胸部高分辨率計算機斷層掃描(high-resolution computed tomography,HRCT)。肺功能包括用力肺活量(forced vital capacity,FVC)占預計值百分比、第1秒用力呼氣容積(forced expiratory volume in the first second,FEV1)占預計值百分比、FEV1/FVC比值,以及一氧化碳彌散量(diffusing capacity of carbon monoxide,DLCO)占預計值百分比。超聲心動圖數據包括右心室內徑、室間隔厚度、左心室舒張期末內徑、左心室后壁厚度、主動脈環徑、左心房內徑、升主動脈內徑、肺動脈環徑、肺動脈瓣反流峰值速度、右心房面積、主動脈瓣反流峰值速度、三尖瓣反流速度峰值、PASP、左心室射血分數。血常規:白細胞計數(white blood cell count,WBC)、紅細胞計數(red blood cell count,RBC)、血紅蛋白、血小板計數、紅細胞壓積、紅細胞體積分布寬度(red cell volume distribution width,RDW)及血小板體積分布寬度。肝功能:丙氨酸轉氨酶(alanine transaminase,ALT)、天冬氨酸轉氨酶(aspartate transaminase,AST)、γ-谷氨酰轉移酶、堿性磷酸酶、總蛋白、白蛋白、球蛋白、總膽紅素、直接膽紅素、間接膽紅素;腎功能:血尿素氮、血肌酐、尿酸、腎小球濾過率;血脂:總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白;心臟標志物:B型腦鈉肽、肌酸激酶、乳酸脫氫酶及α-羥丁酸脫氫酶(α-hydroxy acids dehydrogenase,α-HBDH);炎癥指標:C反應蛋白、降鈣素原(procalcitonin,PCT)、紅細胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)、補體C3、補體C4、免疫球蛋白A(immunoglobulin A,IgA)、IgM、IgG;涎液化糖鏈抗原(klebs von den lungen-6,KL-6);凝血功能:血漿凝血酶原時間(prothrombin time,PT)、PT%(血漿中凝血酶原活動相對于正常血漿中的凝血酶原活動的百分比)、凝血酶時間、部分活化凝血活酶時間、血漿纖維蛋白原、D-二聚體及國際標準化比值。HRCT特征包括胸膜增厚、蜂窩狀、網格狀、磨玻璃影、結節、肺大皰、胸腔積液、心包積液和縱隔淋巴結腫大。治療方式包括糖皮質激素、免疫抑制劑和抗纖維化藥物(吡非尼酮)、降肺動脈壓力藥物(包括鈣拮抗劑、PH靶向藥物比如安立生坦等、磷酸二酯酶抑制劑比如西地那非、前列腺素類藥物等)、抗凝藥、血管緊張素轉化酶抑制劑(angiotensin converting enzyme inhibitor,ACEI)/血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(angiotensin ii receptor blocker,ARB)、鈣通道阻滯劑及利尿劑。

1.3 統計學方法

采用SPSS(版本24)和R(版本4.1.3)軟件進行統計學分析。分類數據以百分比(%)表示,正態分布的連續型計量數據則以均數±標準差(x±s)呈現,非正態分布的計量數據用中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示。正態分布的連續數據比較采用t檢驗。分類數據比較運用χ2檢驗。連續非正態分布數據選用Wilcoxon秩和檢驗。將變量分別納入最小絕對收縮算子(Lasso)、單因素及多因素Cox回歸分析,篩選獨立危險因素。多因素Cox回歸中顯示出獨立預后意義的因素整合到列線圖模型中。受試者操作特征曲線(receiver operating characteristic curve,ROC曲線)和Harrell’s C指數評估模型的可信度和效度,校正曲線對模型的擬合進行評價。決策曲線分析(decision curve analysis,DCA)評估模型的臨床實用性。自舉重抽樣方法(bootstrap)進行1 000次重抽樣,進行內部驗證。最后測試集對模型進行外部驗證。所有的統計檢驗均為雙側檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 訓練集和測試集患者基線特征

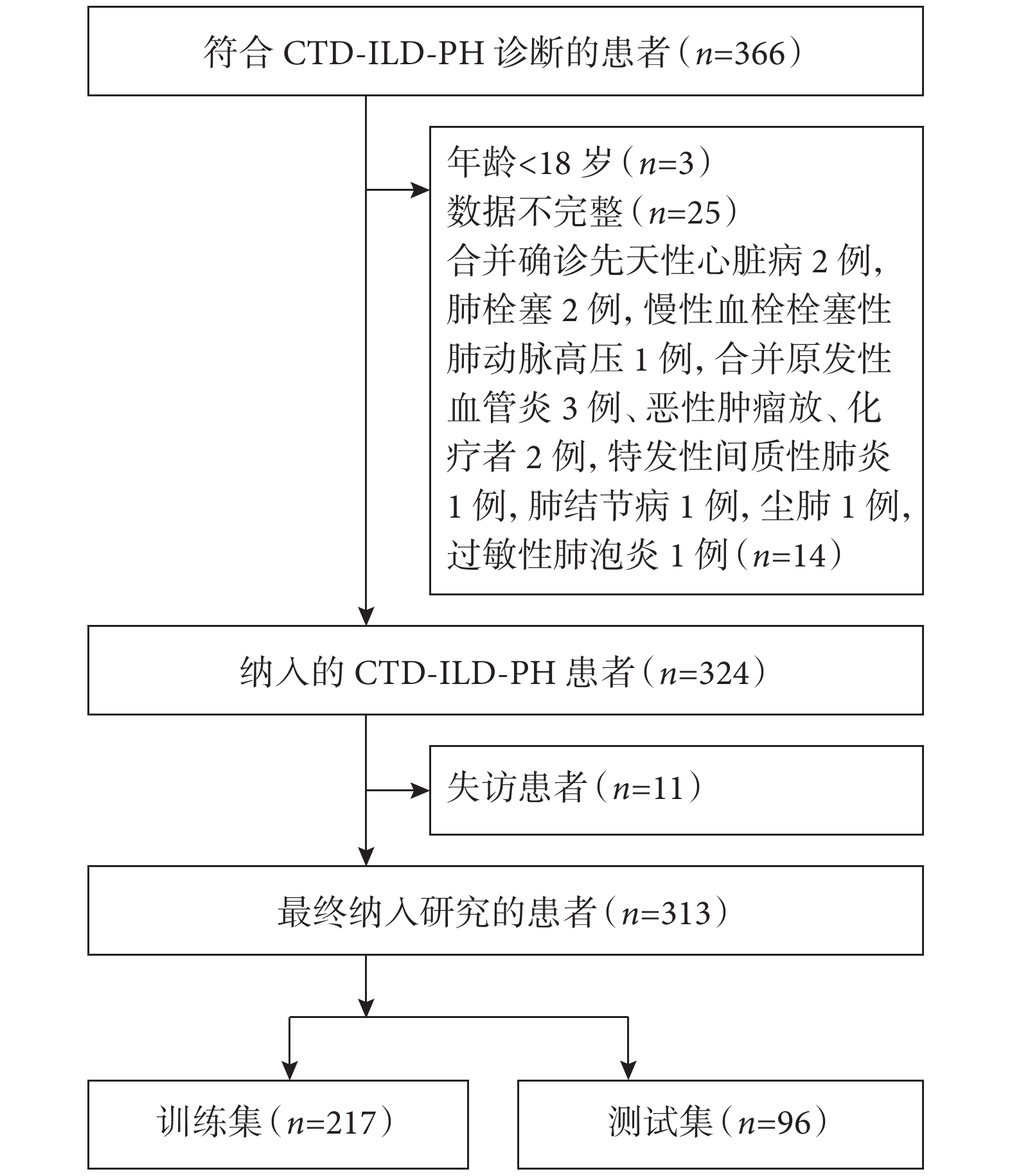

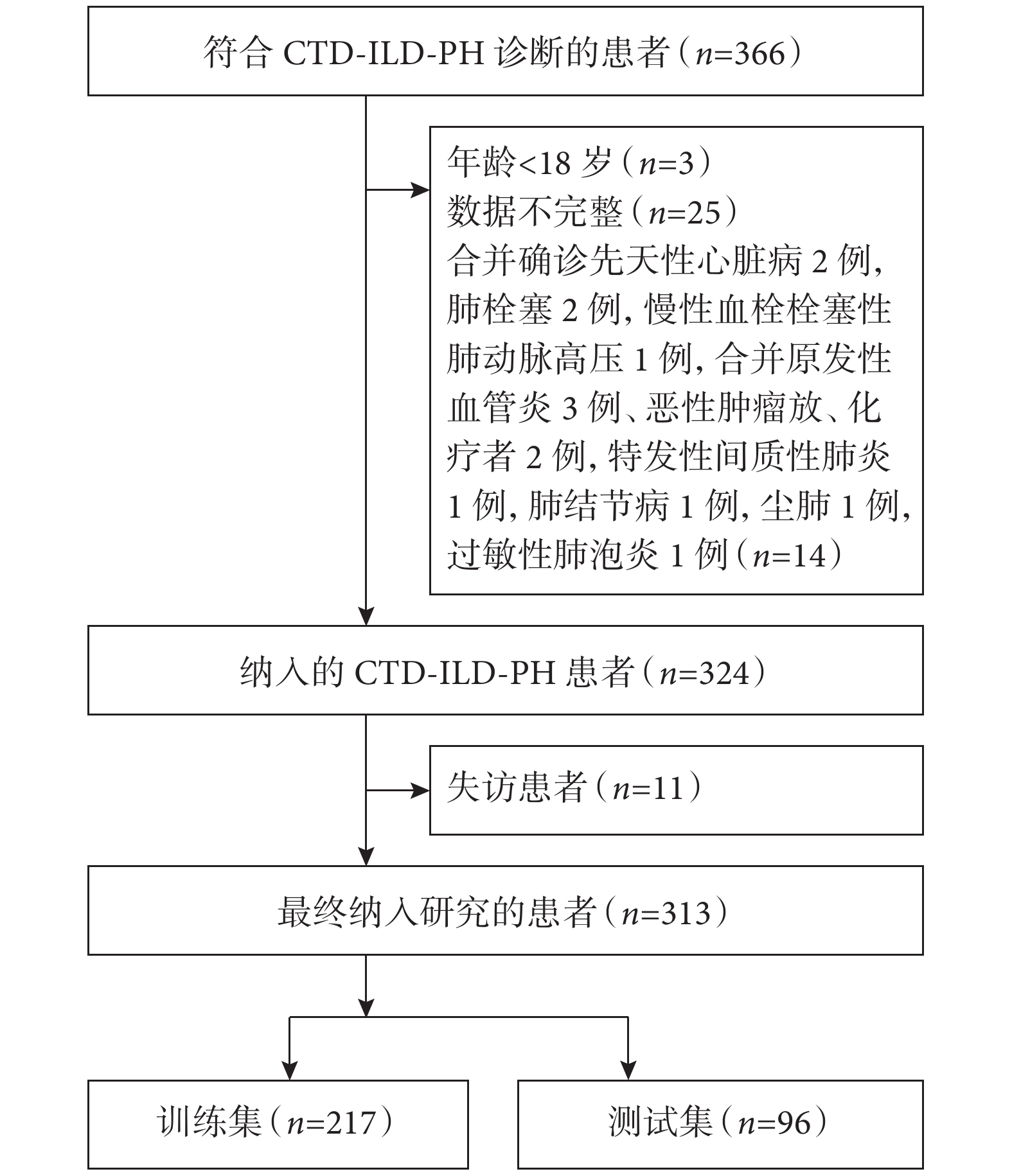

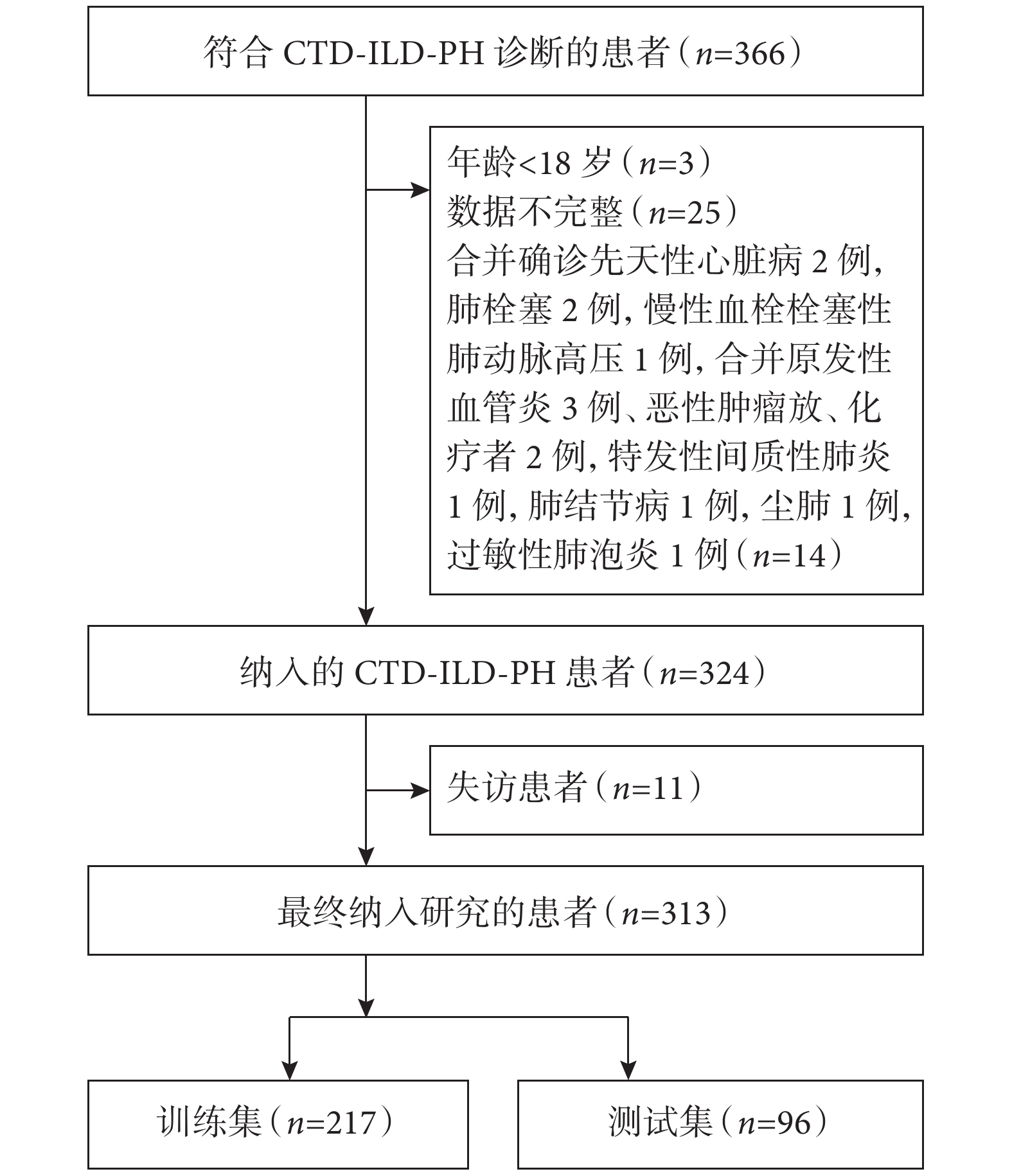

研究共納入313名患者,訓練集217例,測試集96例(圖1)。患者年齡60.0(50.0,68.0)歲。男性占35.1%,57例吸煙史。患者的生存時間35.0(23.0,43.0)個月,隨訪時間為38.0(35.0,48.0)個月。隨訪期間,108例患者死亡,訓練集74例,測試集34例。訓練集和測試集患者的年齡、性別、BMI、住院時長、吸煙史和慢性病史方面沒有顯著差異(表1)(P>0.05)。所有患者CTD亞型的生存狀態見表2。

圖1

患者篩查流程圖

圖1

患者篩查流程圖

2.2 訓練集中生存組和死亡組一般臨床資料比較

在訓練集中,死亡患者中位生存時間為14.5個月(2.0,27.0),生存組中位生存時間為43.0個月(37.0,54.0)。兩組患者的臨床資料顯示死亡組在高齡、吸煙、農村、低白蛋白及ALT升高方面差異有統計學意義(均P<0.05)。在住院時長、BMI、性別、慢性病史、KL-6、PCT及RDW方面,兩組患者差異無統計學意義(均P>0.05)(表3)。訓練集不同亞型CTD的生存狀態見表4。

2.3 訓練集死亡患者和生存患者的肺功能結果

兩組患者的肺功能指標之間差異無統計學意義(均P>0.05)。結果見表5。

2.4 訓練集死亡患者和生存患者超聲心動圖結果

與生存組相比,死亡患者右心房面積增大、三尖瓣反流速度增加、PASP升高,而左心室射血分數減小,這些差異有統計學意義(均P<0.05),其他指標差異無統計學意義(均P>0.05)。結果見表6。

2.5 訓練集死亡患者和生存患者治療藥物結果

比較生存組和死亡組患者藥物治療應用情況,結果表明兩組患者應用激素及吡非尼酮的比例差異無統計學意義(P>0.05)。與生存患者相比,死亡組應用免疫抑制劑比例較少,差異有統計學意義(P<0.05)。結果見表7。

2.6 模型建立

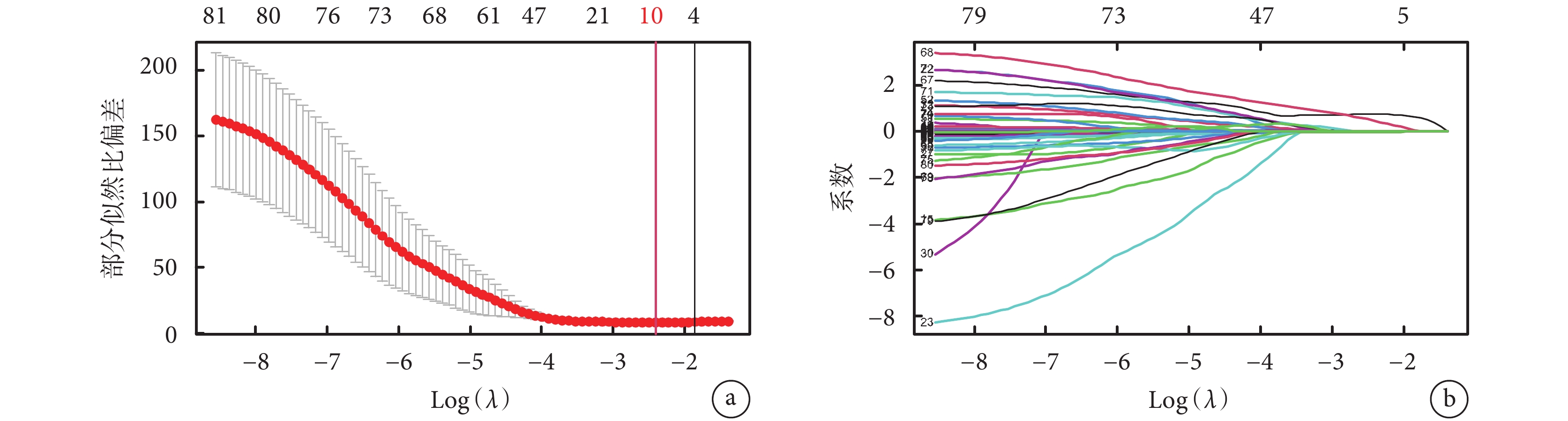

2.6.1 Lasso降維

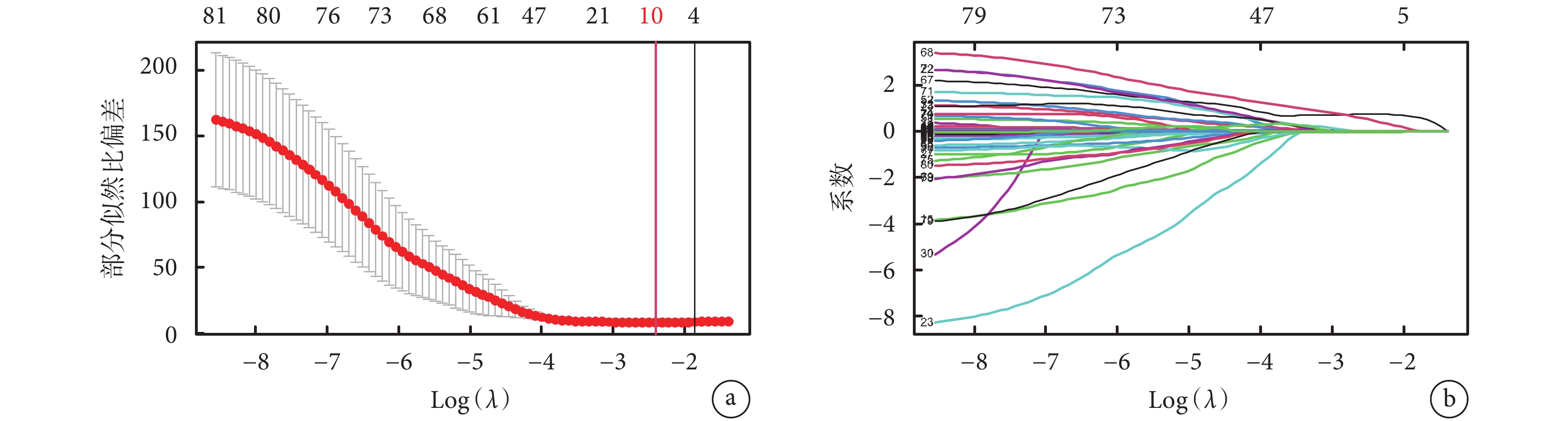

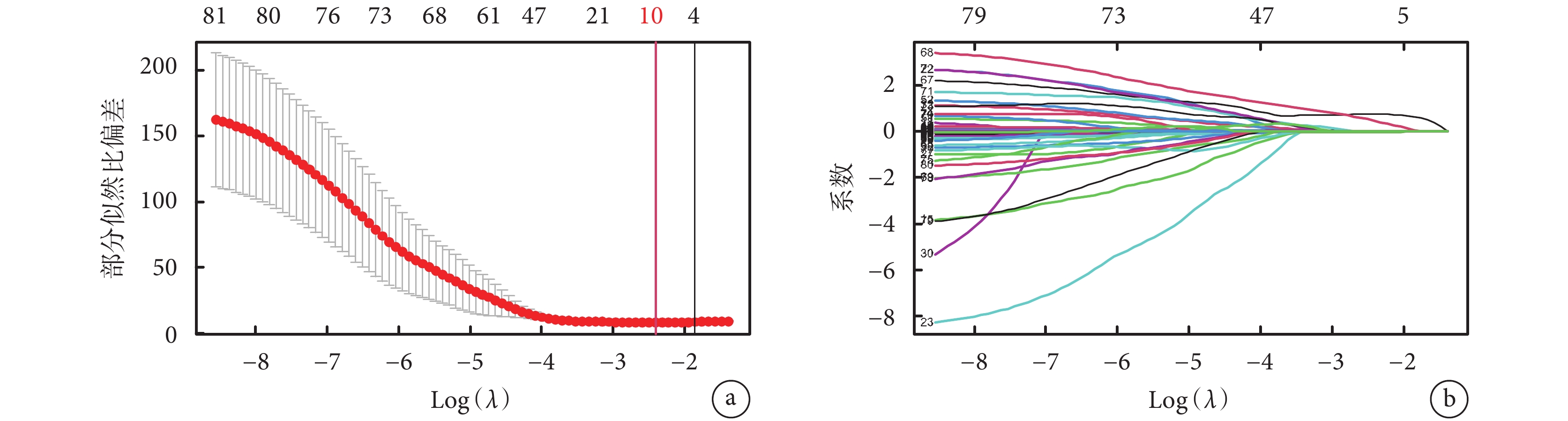

研究首先納入81個變量進行Lasso分析。確定了最佳λ值為0.090[log(λ)=–2.409]。篩選出了與預后相關的10個指標,包括年齡、吸煙史、農村、右心房面積、PASP、ALT、白蛋白、RDW、α-HBDH及IgA(圖2a)。此外,通過Lasso算法中λ的變化,我們繪制了系數剖面圖,展示預測因子在不同λ值下的變化軌跡(圖2b)。

圖2

Lasso回歸篩選出10個預測因子

圖2

Lasso回歸篩選出10個預測因子

紅線表示具有最小標準的λ,黑線表示具有最小標準的λ的1個標準誤差;根據十倍交叉驗證選擇λ為0.090,對數λ為–2.409(最小標準),紅色垂直線繪制處最終篩選出10個具有統計學意義的預測變量(圖a)。81個變量的系數剖面圖基于對數λ序列生成(圖b)。

2.6.2 單因素Cox回歸

單因素Cox回歸分析結果顯示年齡、吸煙、農村、右心房面積、PASP、ALT、RDW、α-HBDH和IgA的增加與CTD-ILD-PH患者死亡風險增加相關(均P<0.05)。而白蛋白的增加與患者較低的死亡風險相關(P<0.05)。結果見表8。

2.6.3 多因素Cox回歸

多因素Cox回歸分析結果表明白蛋白、ALT、RDW、年齡、吸煙史、農村和PASP是CTD-ILD-PH的重要獨立預后因素(均P<0.05)。而α-HBDH、右心房面積及IgA與CID-ILD-PH死亡風險的相關性差異無統計學意義(P>0.05)。結果見表9。

2.6.4 列線圖預后模型

根據多因素Cox回歸結果,繪制預測CTD-ILD-PH患者的1、3、5年病死率的預后模型,列線圖預測因子包括7個指標:白蛋白、ALT、RDW、年齡、吸煙史、農村及PASP。結果見圖3。

圖3

預測CTD-ILD-PH 患者的1年、3年和5年病死率列線圖模型

圖3

預測CTD-ILD-PH 患者的1年、3年和5年病死率列線圖模型

2.7 模型驗證

2.7.1 內部驗證

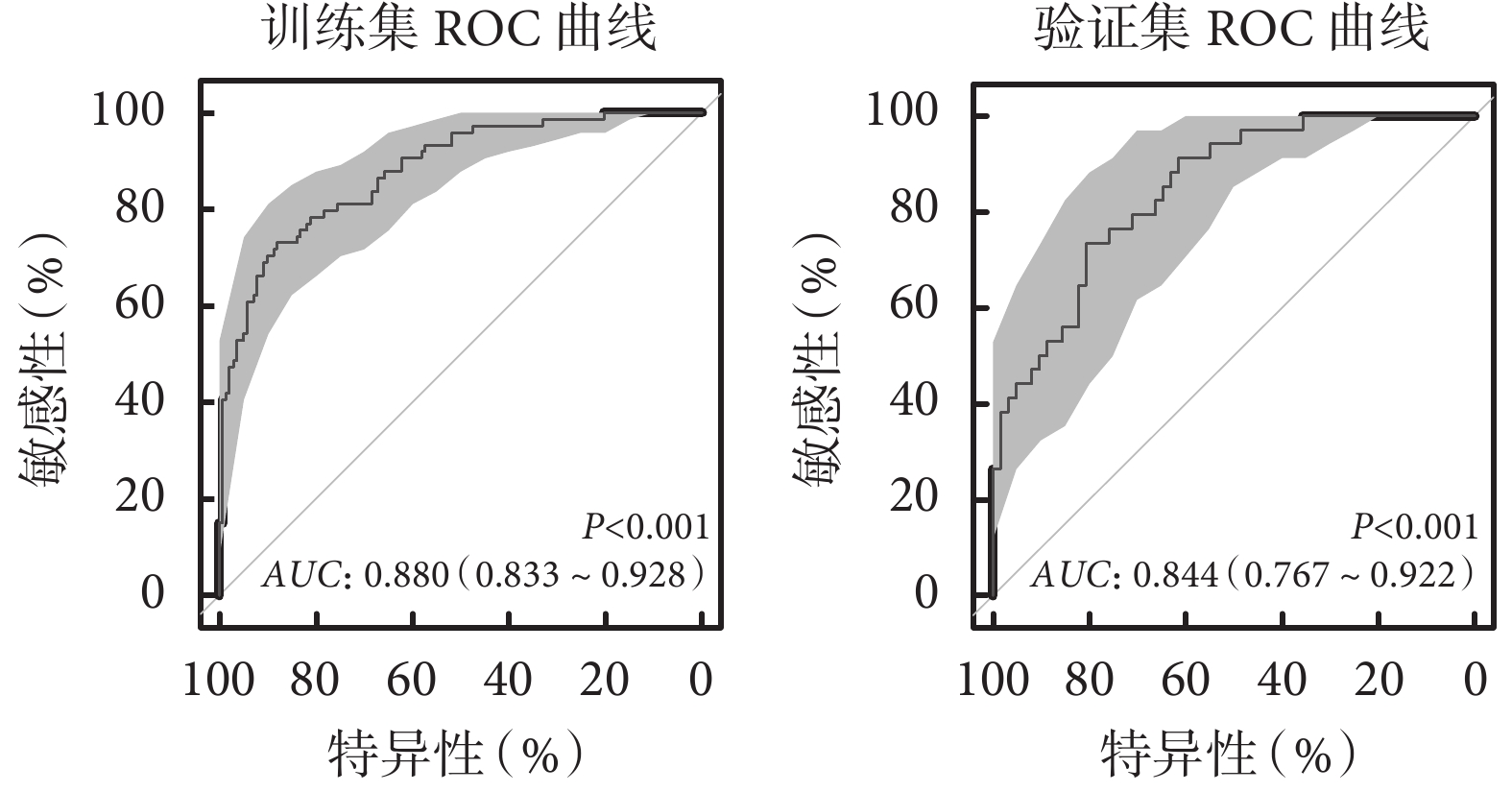

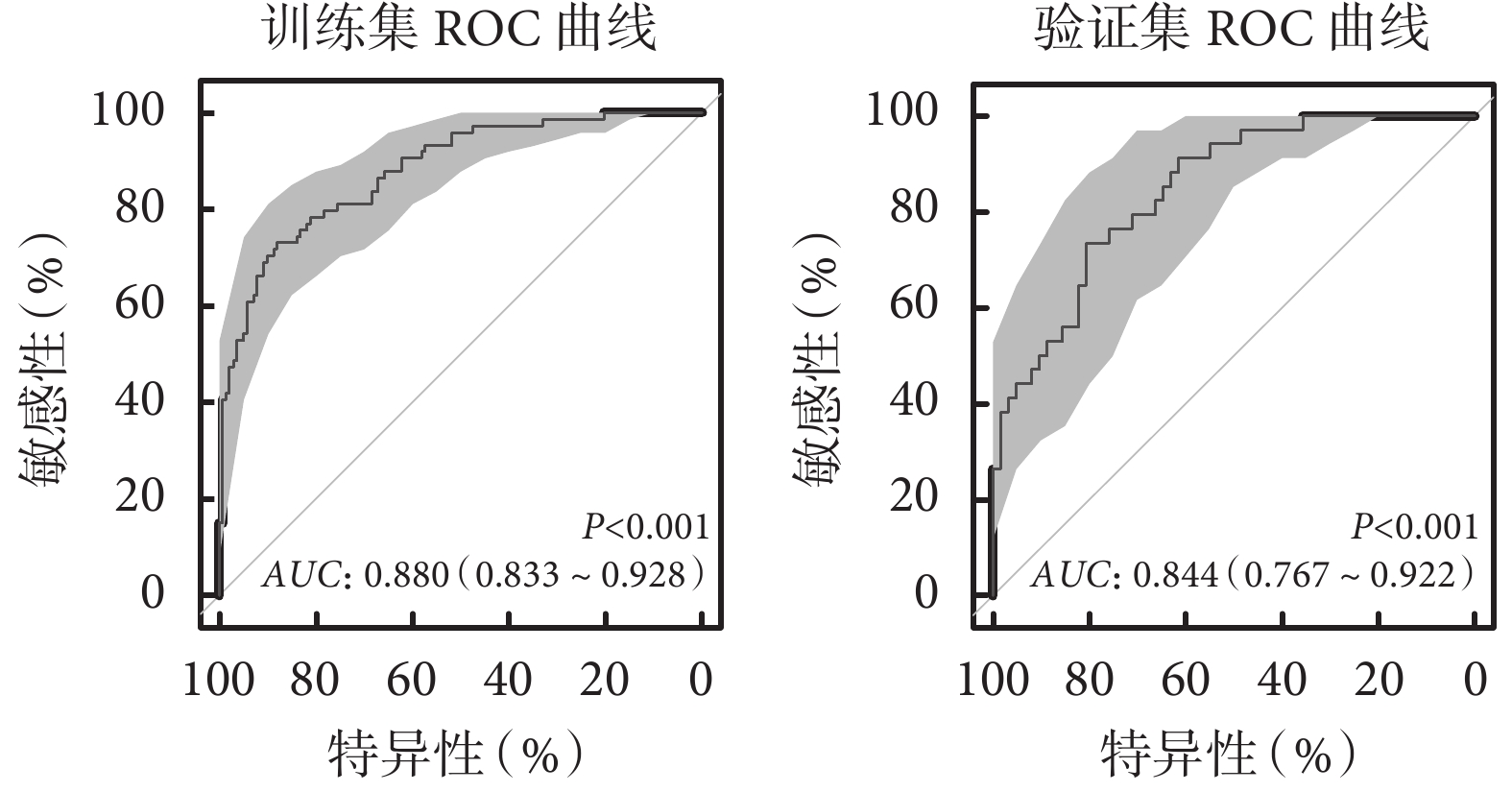

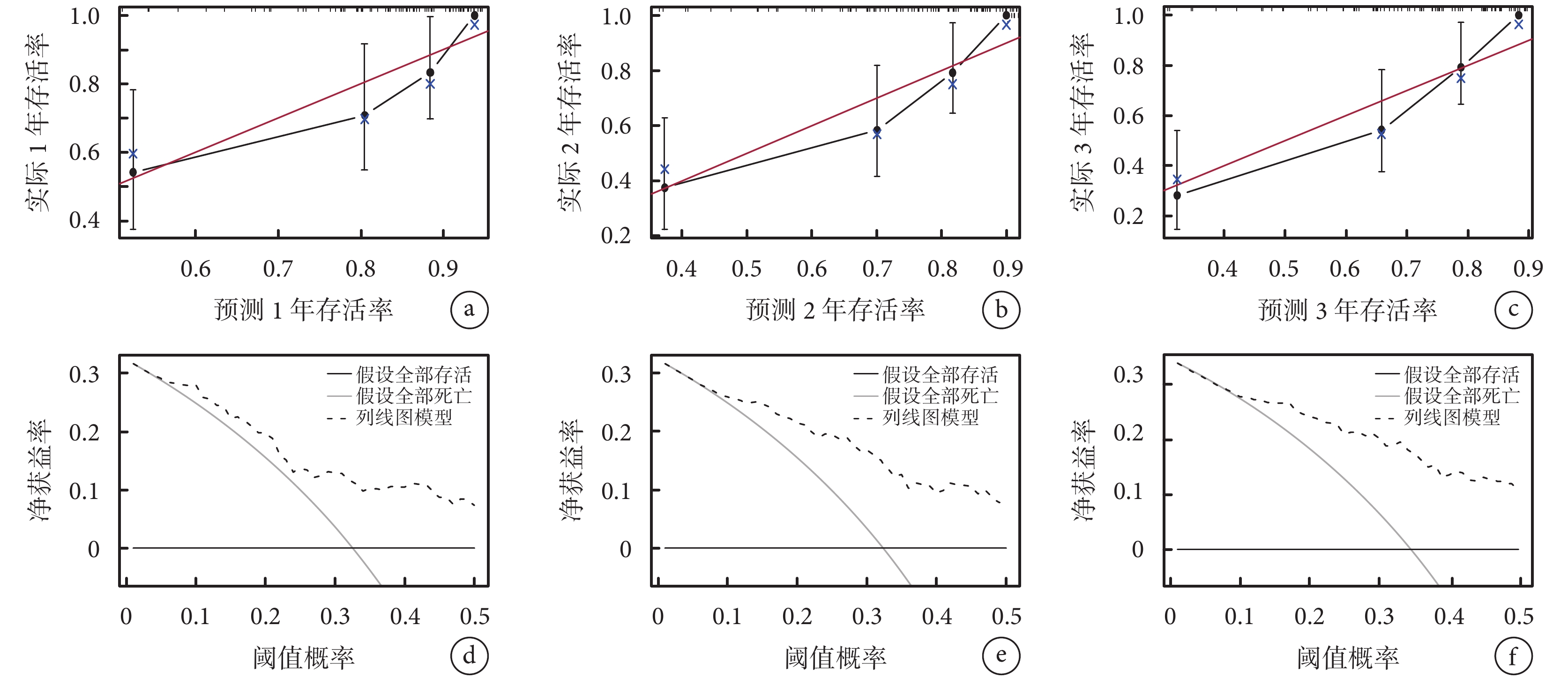

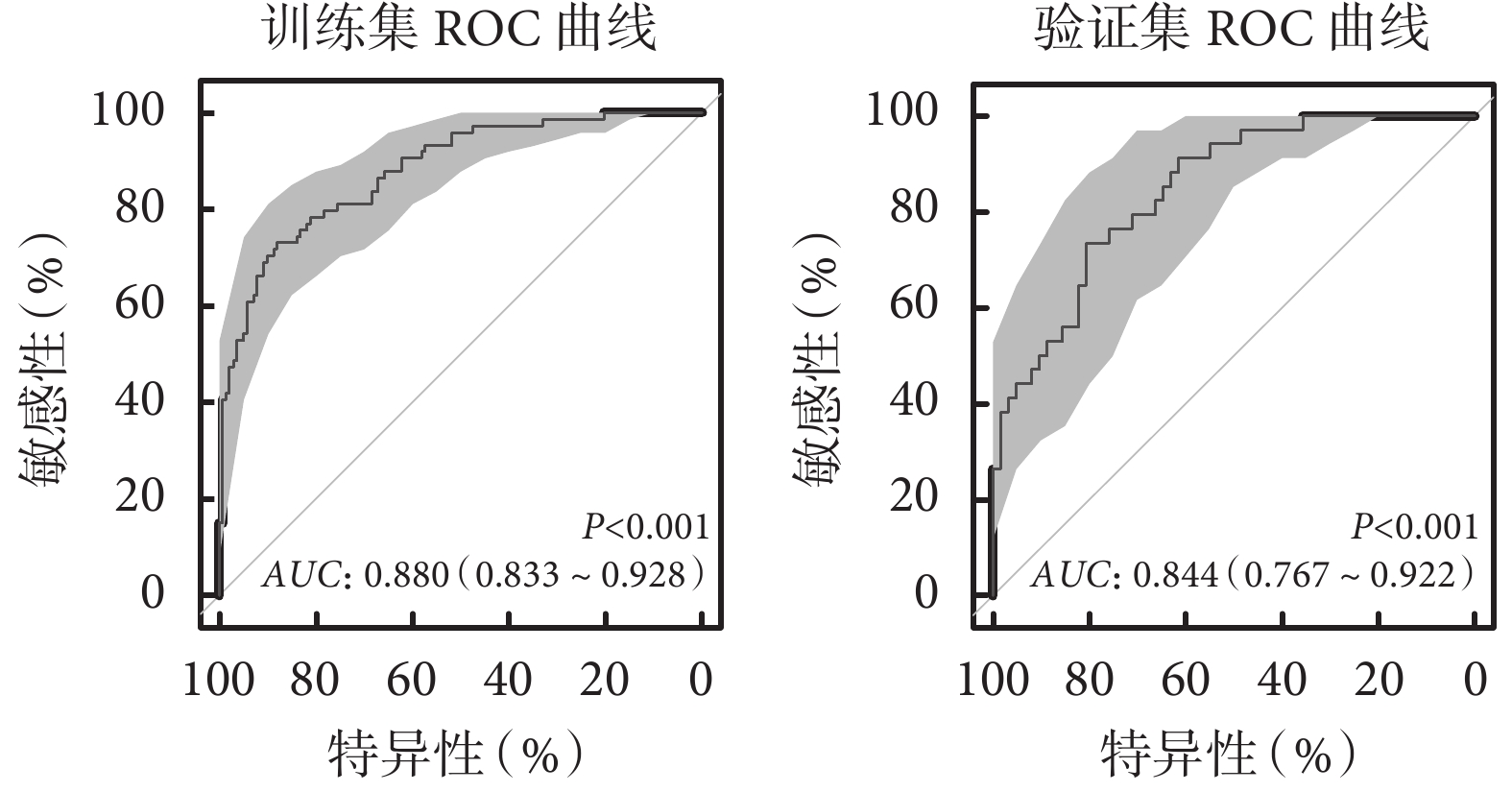

訓練集中,A3R2SP模型(白蛋白、ALT、年齡、RDW、農村、吸煙和PASP)的Harrell’s C指數為0.802,Bootstrap法構建的內部驗證數據集中,平均Harrell’s C指數為0.791;模型ROC曲線下面積(area under ROC curve,AUC)為0.880(圖4a),最佳截斷值下敏感性和特異性分別為73.0%和88.1%,表明該模型具有較高的判別力和區分度。列線圖的校準圖顯示,預測的生存概率與實際的1年、3年和5年生存概率之間具有較高的一致性(圖5a、b、c)。DCA表明模型具有滿意的臨床實用性(圖5d、e、f)。

圖4

列線圖模型的ROC曲線下面積

圖4

列線圖模型的ROC曲線下面積

黑色實線代表列線圖的判別能力;灰色實線表示參考線。

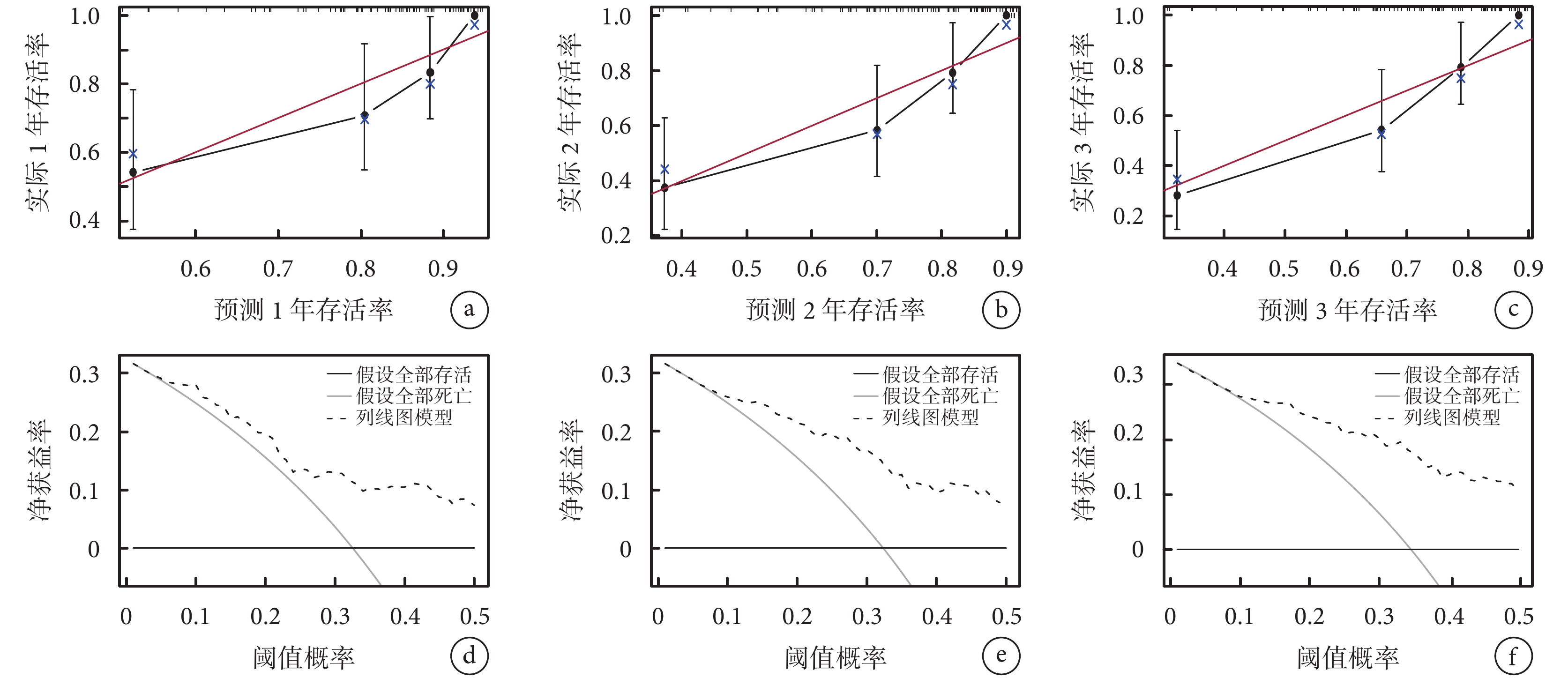

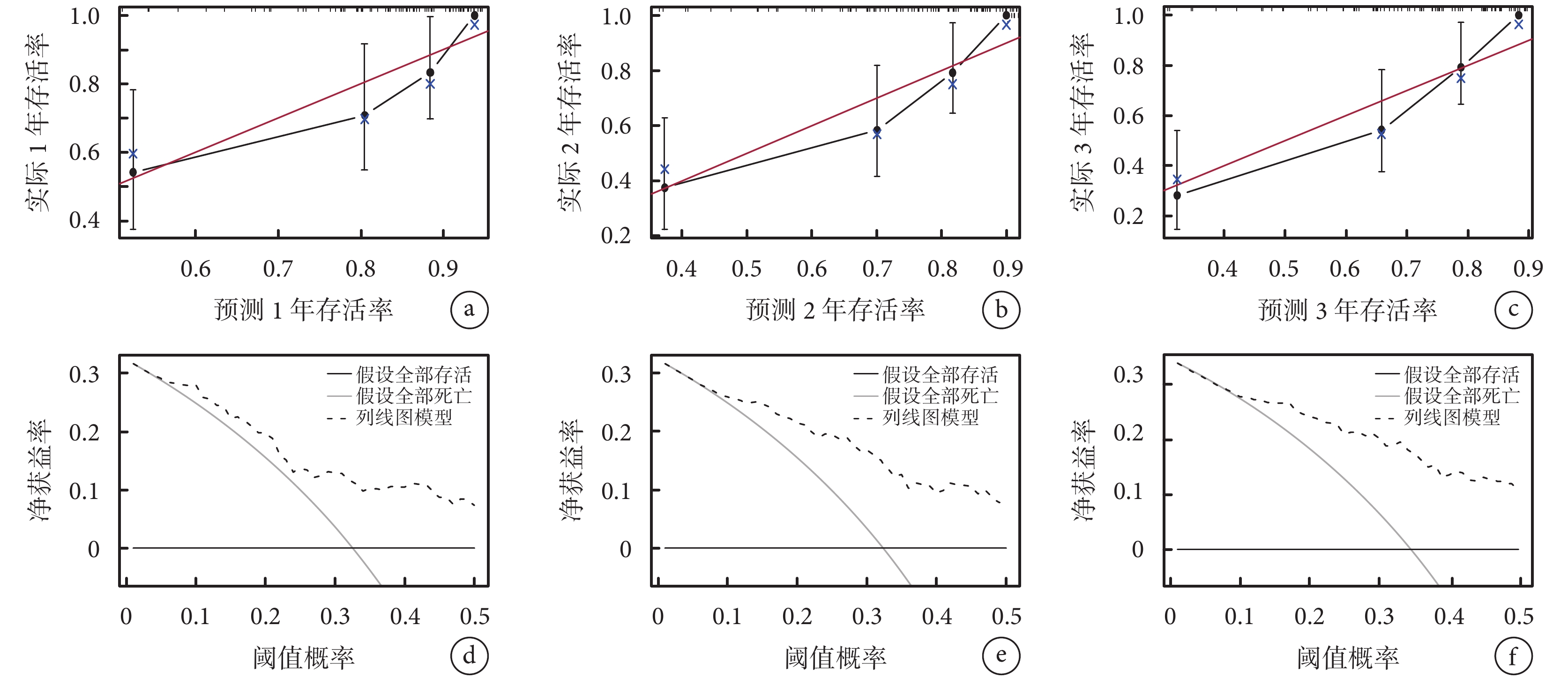

圖5

列線圖模型1年、3年和5年總生存率的校準圖和臨床療效的決策曲線

圖5

列線圖模型1年、3年和5年總生存率的校準圖和臨床療效的決策曲線

校準曲線(圖a、b、c)表明1、3、5年預測生存的概率和實際觀察到的生存概率的一致性。紅線代表實際觀察的生存率,黑線代表預測的生存率。對于1、3、5年死亡的風險(圖d、e、f),列線圖模型具有良好的臨床干預凈收益。黑色虛線表示列線圖模型,灰色和黑色實線分別假設患者全部死亡和患者全部存活。

2.7.2 外部驗證

測試集中,模型的Harrell’s C指數為0.782,AUC為0.844(圖4b)。最佳截斷值下敏感性為91.2%。校正曲線和DCA再次驗證了模型的預測效能與臨床實用性(圖6)。

圖6

列線圖模型預測的1年、2年和3年總生存率(圖a、b、c)的校準圖臨床療效的決策曲線(圖d、e、f)

圖6

列線圖模型預測的1年、2年和3年總生存率(圖a、b、c)的校準圖臨床療效的決策曲線(圖d、e、f)

3 討論

目前還未有研究關注CTD-ILD-PH患者的預后,這是第一個關于CTD-ILD-PH列線圖模型的研究。該模型利用真實世界的數據預測CTD-ILD-PH患者的預后。我們驗證了它具有良好的死亡風險預測能力和臨床實用性。

多因素Cox分析結果表明,白蛋白降低、ALT升高、RDW升高、高齡、吸煙史、農村和PASP較高是CTD-ILD-PH患者預后獨立危險因素。白蛋白是炎癥標志物,低白蛋白血癥可能反映炎癥和患者一般狀況不佳[23]。白蛋白水平受營養狀況、炎癥狀態和肝功能影響,這些因素可能影響患者的預后[24]。報道稱低白蛋白是PH患者獨立預后指標[25]。在動物實驗中,低白蛋白增加肺血管的通透性,促進肺水腫[26]。因此,白蛋白水平降低可能是毛細血管通透性增加和血管內白蛋白損失的結果,而不僅僅是肝臟蛋白質生成減少的結果。毛細血管功能障礙是PH潛在病理生理的一個組成部分,這些發現表明低白蛋白血癥患者可能面臨更高的死亡風險。

ALT是常見的肝功能指標,在肝細胞損傷時呈顯著升高[27]。研究表明AST/ALT比值在基線和隨訪期間都是可靠的預后生物標志物[28]。隨著肺間質纖維化的進展,患者可出現低氧血癥,而長時間的低氧血癥可能導致肺動脈壓升高,從而引起右心室后負荷的增加,促使肝細胞損傷,進而導致ALT水平的升高[29]。這一關聯提示了ALT與與PH患者的預后密切相關。

RDW是紅細胞大小的定量測量,量化紅細胞大小的變化。研究表明除了缺鐵性貧血、地中海貧血和骨髓增生異常綜合征外,RDW升高還可提示炎癥、營養缺乏和肺損傷等[30]。多個研究表明增加的RDW與PH患者的死亡獨立相關[31-32]。RDW升高與非穩態反應物(包括ESR和高敏C反應蛋白)水平升高之間的關聯,反映潛在炎癥狀態。RDW升高表明未成熟網狀細胞補體的增加,紅細胞變形能力的降低可能會刺激血小板聚集,導致血管受損。紅細胞大小的變化、可變形性的降低和粘連性的增加可能導致血栓形成[33]。這些過程造成血管活性、增生性介質(如血栓素A2和內皮素-1)和血管擴張劑(如一氧化氮和前列環素)之間的不平衡。肺血管發生低氧血癥和缺血再灌注損傷,促進血管重構、成纖維細胞增殖和腔內微血栓形成。最終結果是肺血管阻力、PASP和右心室壓力過載的進行性增加。因此,可以認為RDW反映PH的嚴重程度。

研究疾病的發病率和病死率的相對風險隨著年齡的增長而增加[34]。可能是因為老年患者通常有更多的合并癥和更差的健康狀況[35]。此外,衰老的氧化應激假說提出活性氧的產生會激發大分子的大量氧化修飾,這些氧化損傷的累積逐漸導致細胞功能障礙。隨著年齡的增長,血管氧化應激將刺激血管炎癥和內皮功能障礙,從而促進血管疾病的發展。先前動物實驗表明氧化應激隨著動脈系統內年齡的增長而增加,影響內皮功能并促進血管炎癥[36]。

眾所周知吸煙可對心肺疾病產生負面影響,研究表明香煙煙霧通過刺激細胞增殖啟動肺血管重塑,導致肺動脈平滑肌細胞和肺動脈內皮細胞的功能障礙和增殖,從而引發PH[37]。動物研究結果表明在香煙煙霧暴露幾個月后,動物出現肺氣腫性肺損傷和輕度PH,伴隨小動脈肌化[38]。慢性尼古丁吸入導致小鼠出現PH和右心室重塑[39]。PH表現為肺動脈系統壓力異常升高的炎癥性疾病,針對吸煙者的研究表明,暴露香煙煙霧中直接影響肺血管細胞,使其釋放異常介質和促炎因子,這些物質調控血管細胞的增殖以及血管的舒縮[40-42]。在吸煙者中,平滑肌和細胞的過度增生導致血管狹窄和管壁增厚,肺血管阻力逐漸增加,最終導致肺動脈壓力升高,對患者的預后產生不良影響。

澳大利亞的研究表明,農村地區存在著PH管理方面的困難,可能是由于語言和文化障礙,以及衛生知識的匱乏,導致衛生保健參與水平較低[43]。一項回顧性研究揭示了農村和城市居民在PH死亡風險上存在顯著差異,農村居住與PH患者的全因死亡風險顯著升高相關[44]。其他疾病的研究表明,美國農村人口的高病死率可能與年齡較大和更多的疾病負擔有關[45]。農民由于需要接觸秸稈、煙霧等,本來就存在對肺部健康的影響。然而,目前對于居住環境如何影響CTD-ILD-PH患者仍然缺乏充分的研究,未來的研究可以進一步深化對居住環境與該疾病相關性的探討。

既往研究證實PASP與PH患者的預后存在緊密關聯。回顧性研究強調了PASP在PH孕產婦死亡風險中的重要性[46]。此外,杰克遜心臟研究指出,女性中PASP升高與心力衰竭入院風險增加相關,并與不良預后相關[47]。這或許是因為PASP升高可能導致功能性三尖瓣關閉不全,從而提示早期和中期心室功能障礙以及疾病進展的高風險[48]。

已有研究指出DLCO與PH患者的死亡預后存在關聯,但本研究未能確定其在統計學上具有顯著的相關性。研究顯示肺功能測得的限制性肺部疾病的嚴重程度并不能有效地預測PH的存在或其嚴重程度[49]。此外,有研究指出在特發性肺纖維化患者的組織病理學檢查中,正常肺實質區域存在血管重塑的跡象,正常肺組織表現出代償反應,這提示ILD-PH的發展可能涉及其他機制[49]。此外,研究表明估算的腎小球濾過率、尿蛋白、身高、年齡和性別等因素影響DLCO[50-52]。因此,DLCO可能不是CTD-ILD-PH患者預后獨立危險因素,未來需要更多研究探討。

本研究也存在一定的局限性。首先,我們僅納入了單中心的患者,需要開展更大規模、多中心的臨床研究以進一步深入探討和確認我們的研究結果。其次,本次研究入選的患者均為通過超聲心電圖進行診斷的PH患者。盡管超聲心電圖在診斷方面具備較高的敏感性與特異性,但彩超檢查結果仍受到個體醫生的專業水平和主觀因素的較大影響。因此,為了更為準確地確認診斷,我們建議采用右心導管測壓等方法進行核實。這一點對于確保研究結果的可靠性至關重要,同時也要認識到患者實際PH情況可能與本研究存在一定差異。最后,我們必須認識到由于樣本量的限制可能導致的代表性不足,這可能對模型的整體穩健性構成挑戰。因此,未來研究應考慮擴大樣本量,更全面地調查CTD-ILD-PH的預后。

綜上所述,本研究多因素分析結果表明白蛋白降低、ALT升高、RDW升高、高齡、吸煙史、農村和PASP較高是CTD-ILD-PH患者預后獨立危險因素。我們根據多因素結果開發了預測CTD-ILD-PH患者1、3、5年病死率的死亡風險預后模型,并驗證了該模型的預測效能與臨床實用性,為今后CTD-ILD-PH患者死亡風險評估提供一定臨床證據。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。

結締組織疾病(connective tissue diseases,CTD)是一組與多種自身免疫機制有關的疾病,典型的表現是機體對自身組織的攻擊,導致炎癥介質釋放。這些炎癥介質在病程中可引起膠原蛋白過度合成,進而導致膠原蛋白在組織中的沉積。CTD包括多發性肌炎/皮肌炎(polymyositis/dermatomyositis,PM/DM)、系統性紅斑狼瘡(systemic lupus erythematosus,SLE)、系統性硬化病(systemic sclerosis,SSc)、強直性脊椎炎(ankylosing spondylitis,AS)、原發性干燥綜合癥(primary sj?gren’s syndrome,pSS)、混合性結締組織病(mixed connective tissue disease,MCTD)、類風濕性關節炎(rheumatoid arthritis,RA)、未分化結締組織病(undifferentiated connective tissue disease,UCTD)以及重疊綜合癥(overlap connective tissue disease,OCTD)。這些疾病可能涉及多個器官,涵蓋肺臟、腎臟、皮膚、關節及心臟等多個系統。在CTD引發的并發癥中,肺部受累往往具有嚴重性,是導致CTD患者死亡的主要原因之一。肺部并發癥中,間質性肺疾病(interstitial lung disease,ILD)和肺動脈高壓(pulmonary hypertension,PH)是CTD患者中最為常見的問題。在CTD的多種類型中均可觀察到ILD的存在[1-2]。在已識別的CTD患者中,若ILD發生,則被明確定義為與CTD相關的ILD(connective tissue disease-associated interstitial lung disease,CTD-ILD)。PH被認為是ILD患者中常見的并發癥[3-4]。在ILD患者中,PH的檢測率較高,并且可作為死亡風險的預測指標[5-6]。Michelfelder等[7]的回顧性研究揭示了CTD-ILD患者當合并PH時,3年生存率下降。國內研究顯示CTD-ILD-PH組患者的生存率明顯低于CTD-ILD組,PH是影響CTD-ILD患者生存與預后的因素[8]。并且文獻表明CTD-PH患者肺部也常見間質性改變[9]。然而,目前研究更多關注CTD-ILD、CTD-PH,關于結締組織病相關間質性肺疾病合并肺動脈高壓(connective tissue disease-associated interstitial lung disease complicated with pulmonary hypertension,CTD-ILD-PH)相關的死亡風險的實質性證據匱乏。因此,本研究收集CTD-ILD-PH患者的一般臨床資料、肺功能檢測、超聲心動圖、胸部高分辨CT和血液學等相關指標,探討CTD-ILD-PH患者的預后獨立危險因素。運用機器學習開發CTD-ILD-PH的預后列線圖模型,同時對模型進行內部驗證及外部驗證來評價預后模型的效能。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

研究對鄭州大學附屬第一醫院于2011年2月—2021年6月期間接受治療的CTD-ILD-PH患者進行篩查。2011年2月—2021年9月的患者納入訓練集,9月之后的患者納入測試集。

CTD診斷標準根據不同分類疾病定義[10-18]。OCTD為同時或先后滿足兩種及以上CTD的診斷標準。UCTD的概念涉及到患者在臨床上表現出對CTD高度懷疑的情況,同時可能出現自身抗體如抗核抗體(antinuclear antibody,ANA)陽性,但并不完全符合特定CTD疾病的診斷標準。ILD的診斷以高分辨CT為主要依據,臨床癥狀和肺功能測試為輔助性作用。ILD的定義符合英國胸科學會的指南[19]。右心漂浮導管被廣泛認為是確診PH的金標準,然而由于是有創性操作,患者在臨床中對其采納程度較低。2015年,歐洲心臟學會和歐洲呼吸學會發布的PH指南指出,在無肺動脈瓣狹窄的情況下,可通過超聲心動圖中三尖瓣峰值流速評估肺動脈收縮壓(pulmonary artery systolic pressure,PASP)[20]。2018年,世界肺動脈高壓研討會提出了一個新的PH定義,建議將閾值從≥25 mm Hg降至>20 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)[21]。新指南指出,通過經胸超聲心動圖估測的肺動脈舒張壓>35 mm Hg(無肺動脈瓣狹窄)或三尖瓣反流速度>2.8 m/s(無肺動脈瓣狹窄)[22]是考慮存在PH可能。因此,本研究將經胸超聲心動圖PASP>35 mm Hg作為PH的診斷標準。入選標準:(1)符合上述診斷標準;(2)臨床資料完整。排除標準:(1)凡合并確診先天性心臟病、肺栓塞、慢性血栓栓塞性PH、左心疾病引起的PH,合并原發性血管炎、肺癌、惡性腫瘤放化療者、特發性間質性肺炎、肺結節病、塵肺、過敏性肺泡炎等均需排除;(2)年齡<18歲;(3)失訪患者;(4)臨床資料大量缺失。

隨訪的終點為全因死亡。隨訪包括與患者或其家人進行的電話訪談。訓練集隨訪截止日期為2023年7月,測試集隨訪截至2023年11月。研究取得了鄭州大學第一附屬醫院科研與臨床試驗倫理委員會的批準(批準號:2019-KY-116)。

1.2 方法

從醫院電子病歷系統中提取人口統計學變量,包括年齡、性別、體重指數(body mass index,BMI)、農村居住狀態、吸煙史、住院時間,以及住院后的用藥史、慢性病史。收集肺功能測試、超聲心動圖、實驗室血液學數據,以及胸部高分辨率計算機斷層掃描(high-resolution computed tomography,HRCT)。肺功能包括用力肺活量(forced vital capacity,FVC)占預計值百分比、第1秒用力呼氣容積(forced expiratory volume in the first second,FEV1)占預計值百分比、FEV1/FVC比值,以及一氧化碳彌散量(diffusing capacity of carbon monoxide,DLCO)占預計值百分比。超聲心動圖數據包括右心室內徑、室間隔厚度、左心室舒張期末內徑、左心室后壁厚度、主動脈環徑、左心房內徑、升主動脈內徑、肺動脈環徑、肺動脈瓣反流峰值速度、右心房面積、主動脈瓣反流峰值速度、三尖瓣反流速度峰值、PASP、左心室射血分數。血常規:白細胞計數(white blood cell count,WBC)、紅細胞計數(red blood cell count,RBC)、血紅蛋白、血小板計數、紅細胞壓積、紅細胞體積分布寬度(red cell volume distribution width,RDW)及血小板體積分布寬度。肝功能:丙氨酸轉氨酶(alanine transaminase,ALT)、天冬氨酸轉氨酶(aspartate transaminase,AST)、γ-谷氨酰轉移酶、堿性磷酸酶、總蛋白、白蛋白、球蛋白、總膽紅素、直接膽紅素、間接膽紅素;腎功能:血尿素氮、血肌酐、尿酸、腎小球濾過率;血脂:總膽固醇、甘油三酯、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白;心臟標志物:B型腦鈉肽、肌酸激酶、乳酸脫氫酶及α-羥丁酸脫氫酶(α-hydroxy acids dehydrogenase,α-HBDH);炎癥指標:C反應蛋白、降鈣素原(procalcitonin,PCT)、紅細胞沉降率(erythrocyte sedimentation rate,ESR)、補體C3、補體C4、免疫球蛋白A(immunoglobulin A,IgA)、IgM、IgG;涎液化糖鏈抗原(klebs von den lungen-6,KL-6);凝血功能:血漿凝血酶原時間(prothrombin time,PT)、PT%(血漿中凝血酶原活動相對于正常血漿中的凝血酶原活動的百分比)、凝血酶時間、部分活化凝血活酶時間、血漿纖維蛋白原、D-二聚體及國際標準化比值。HRCT特征包括胸膜增厚、蜂窩狀、網格狀、磨玻璃影、結節、肺大皰、胸腔積液、心包積液和縱隔淋巴結腫大。治療方式包括糖皮質激素、免疫抑制劑和抗纖維化藥物(吡非尼酮)、降肺動脈壓力藥物(包括鈣拮抗劑、PH靶向藥物比如安立生坦等、磷酸二酯酶抑制劑比如西地那非、前列腺素類藥物等)、抗凝藥、血管緊張素轉化酶抑制劑(angiotensin converting enzyme inhibitor,ACEI)/血管緊張素Ⅱ受體拮抗劑(angiotensin ii receptor blocker,ARB)、鈣通道阻滯劑及利尿劑。

1.3 統計學方法

采用SPSS(版本24)和R(版本4.1.3)軟件進行統計學分析。分類數據以百分比(%)表示,正態分布的連續型計量數據則以均數±標準差(x±s)呈現,非正態分布的計量數據用中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示。正態分布的連續數據比較采用t檢驗。分類數據比較運用χ2檢驗。連續非正態分布數據選用Wilcoxon秩和檢驗。將變量分別納入最小絕對收縮算子(Lasso)、單因素及多因素Cox回歸分析,篩選獨立危險因素。多因素Cox回歸中顯示出獨立預后意義的因素整合到列線圖模型中。受試者操作特征曲線(receiver operating characteristic curve,ROC曲線)和Harrell’s C指數評估模型的可信度和效度,校正曲線對模型的擬合進行評價。決策曲線分析(decision curve analysis,DCA)評估模型的臨床實用性。自舉重抽樣方法(bootstrap)進行1 000次重抽樣,進行內部驗證。最后測試集對模型進行外部驗證。所有的統計檢驗均為雙側檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 訓練集和測試集患者基線特征

研究共納入313名患者,訓練集217例,測試集96例(圖1)。患者年齡60.0(50.0,68.0)歲。男性占35.1%,57例吸煙史。患者的生存時間35.0(23.0,43.0)個月,隨訪時間為38.0(35.0,48.0)個月。隨訪期間,108例患者死亡,訓練集74例,測試集34例。訓練集和測試集患者的年齡、性別、BMI、住院時長、吸煙史和慢性病史方面沒有顯著差異(表1)(P>0.05)。所有患者CTD亞型的生存狀態見表2。

圖1

患者篩查流程圖

圖1

患者篩查流程圖

2.2 訓練集中生存組和死亡組一般臨床資料比較

在訓練集中,死亡患者中位生存時間為14.5個月(2.0,27.0),生存組中位生存時間為43.0個月(37.0,54.0)。兩組患者的臨床資料顯示死亡組在高齡、吸煙、農村、低白蛋白及ALT升高方面差異有統計學意義(均P<0.05)。在住院時長、BMI、性別、慢性病史、KL-6、PCT及RDW方面,兩組患者差異無統計學意義(均P>0.05)(表3)。訓練集不同亞型CTD的生存狀態見表4。

2.3 訓練集死亡患者和生存患者的肺功能結果

兩組患者的肺功能指標之間差異無統計學意義(均P>0.05)。結果見表5。

2.4 訓練集死亡患者和生存患者超聲心動圖結果

與生存組相比,死亡患者右心房面積增大、三尖瓣反流速度增加、PASP升高,而左心室射血分數減小,這些差異有統計學意義(均P<0.05),其他指標差異無統計學意義(均P>0.05)。結果見表6。

2.5 訓練集死亡患者和生存患者治療藥物結果

比較生存組和死亡組患者藥物治療應用情況,結果表明兩組患者應用激素及吡非尼酮的比例差異無統計學意義(P>0.05)。與生存患者相比,死亡組應用免疫抑制劑比例較少,差異有統計學意義(P<0.05)。結果見表7。

2.6 模型建立

2.6.1 Lasso降維

研究首先納入81個變量進行Lasso分析。確定了最佳λ值為0.090[log(λ)=–2.409]。篩選出了與預后相關的10個指標,包括年齡、吸煙史、農村、右心房面積、PASP、ALT、白蛋白、RDW、α-HBDH及IgA(圖2a)。此外,通過Lasso算法中λ的變化,我們繪制了系數剖面圖,展示預測因子在不同λ值下的變化軌跡(圖2b)。

圖2

Lasso回歸篩選出10個預測因子

圖2

Lasso回歸篩選出10個預測因子

紅線表示具有最小標準的λ,黑線表示具有最小標準的λ的1個標準誤差;根據十倍交叉驗證選擇λ為0.090,對數λ為–2.409(最小標準),紅色垂直線繪制處最終篩選出10個具有統計學意義的預測變量(圖a)。81個變量的系數剖面圖基于對數λ序列生成(圖b)。

2.6.2 單因素Cox回歸

單因素Cox回歸分析結果顯示年齡、吸煙、農村、右心房面積、PASP、ALT、RDW、α-HBDH和IgA的增加與CTD-ILD-PH患者死亡風險增加相關(均P<0.05)。而白蛋白的增加與患者較低的死亡風險相關(P<0.05)。結果見表8。

2.6.3 多因素Cox回歸

多因素Cox回歸分析結果表明白蛋白、ALT、RDW、年齡、吸煙史、農村和PASP是CTD-ILD-PH的重要獨立預后因素(均P<0.05)。而α-HBDH、右心房面積及IgA與CID-ILD-PH死亡風險的相關性差異無統計學意義(P>0.05)。結果見表9。

2.6.4 列線圖預后模型

根據多因素Cox回歸結果,繪制預測CTD-ILD-PH患者的1、3、5年病死率的預后模型,列線圖預測因子包括7個指標:白蛋白、ALT、RDW、年齡、吸煙史、農村及PASP。結果見圖3。

圖3

預測CTD-ILD-PH 患者的1年、3年和5年病死率列線圖模型

圖3

預測CTD-ILD-PH 患者的1年、3年和5年病死率列線圖模型

2.7 模型驗證

2.7.1 內部驗證

訓練集中,A3R2SP模型(白蛋白、ALT、年齡、RDW、農村、吸煙和PASP)的Harrell’s C指數為0.802,Bootstrap法構建的內部驗證數據集中,平均Harrell’s C指數為0.791;模型ROC曲線下面積(area under ROC curve,AUC)為0.880(圖4a),最佳截斷值下敏感性和特異性分別為73.0%和88.1%,表明該模型具有較高的判別力和區分度。列線圖的校準圖顯示,預測的生存概率與實際的1年、3年和5年生存概率之間具有較高的一致性(圖5a、b、c)。DCA表明模型具有滿意的臨床實用性(圖5d、e、f)。

圖4

列線圖模型的ROC曲線下面積

圖4

列線圖模型的ROC曲線下面積

黑色實線代表列線圖的判別能力;灰色實線表示參考線。

圖5

列線圖模型1年、3年和5年總生存率的校準圖和臨床療效的決策曲線

圖5

列線圖模型1年、3年和5年總生存率的校準圖和臨床療效的決策曲線

校準曲線(圖a、b、c)表明1、3、5年預測生存的概率和實際觀察到的生存概率的一致性。紅線代表實際觀察的生存率,黑線代表預測的生存率。對于1、3、5年死亡的風險(圖d、e、f),列線圖模型具有良好的臨床干預凈收益。黑色虛線表示列線圖模型,灰色和黑色實線分別假設患者全部死亡和患者全部存活。

2.7.2 外部驗證

測試集中,模型的Harrell’s C指數為0.782,AUC為0.844(圖4b)。最佳截斷值下敏感性為91.2%。校正曲線和DCA再次驗證了模型的預測效能與臨床實用性(圖6)。

圖6

列線圖模型預測的1年、2年和3年總生存率(圖a、b、c)的校準圖臨床療效的決策曲線(圖d、e、f)

圖6

列線圖模型預測的1年、2年和3年總生存率(圖a、b、c)的校準圖臨床療效的決策曲線(圖d、e、f)

3 討論

目前還未有研究關注CTD-ILD-PH患者的預后,這是第一個關于CTD-ILD-PH列線圖模型的研究。該模型利用真實世界的數據預測CTD-ILD-PH患者的預后。我們驗證了它具有良好的死亡風險預測能力和臨床實用性。

多因素Cox分析結果表明,白蛋白降低、ALT升高、RDW升高、高齡、吸煙史、農村和PASP較高是CTD-ILD-PH患者預后獨立危險因素。白蛋白是炎癥標志物,低白蛋白血癥可能反映炎癥和患者一般狀況不佳[23]。白蛋白水平受營養狀況、炎癥狀態和肝功能影響,這些因素可能影響患者的預后[24]。報道稱低白蛋白是PH患者獨立預后指標[25]。在動物實驗中,低白蛋白增加肺血管的通透性,促進肺水腫[26]。因此,白蛋白水平降低可能是毛細血管通透性增加和血管內白蛋白損失的結果,而不僅僅是肝臟蛋白質生成減少的結果。毛細血管功能障礙是PH潛在病理生理的一個組成部分,這些發現表明低白蛋白血癥患者可能面臨更高的死亡風險。

ALT是常見的肝功能指標,在肝細胞損傷時呈顯著升高[27]。研究表明AST/ALT比值在基線和隨訪期間都是可靠的預后生物標志物[28]。隨著肺間質纖維化的進展,患者可出現低氧血癥,而長時間的低氧血癥可能導致肺動脈壓升高,從而引起右心室后負荷的增加,促使肝細胞損傷,進而導致ALT水平的升高[29]。這一關聯提示了ALT與與PH患者的預后密切相關。

RDW是紅細胞大小的定量測量,量化紅細胞大小的變化。研究表明除了缺鐵性貧血、地中海貧血和骨髓增生異常綜合征外,RDW升高還可提示炎癥、營養缺乏和肺損傷等[30]。多個研究表明增加的RDW與PH患者的死亡獨立相關[31-32]。RDW升高與非穩態反應物(包括ESR和高敏C反應蛋白)水平升高之間的關聯,反映潛在炎癥狀態。RDW升高表明未成熟網狀細胞補體的增加,紅細胞變形能力的降低可能會刺激血小板聚集,導致血管受損。紅細胞大小的變化、可變形性的降低和粘連性的增加可能導致血栓形成[33]。這些過程造成血管活性、增生性介質(如血栓素A2和內皮素-1)和血管擴張劑(如一氧化氮和前列環素)之間的不平衡。肺血管發生低氧血癥和缺血再灌注損傷,促進血管重構、成纖維細胞增殖和腔內微血栓形成。最終結果是肺血管阻力、PASP和右心室壓力過載的進行性增加。因此,可以認為RDW反映PH的嚴重程度。

研究疾病的發病率和病死率的相對風險隨著年齡的增長而增加[34]。可能是因為老年患者通常有更多的合并癥和更差的健康狀況[35]。此外,衰老的氧化應激假說提出活性氧的產生會激發大分子的大量氧化修飾,這些氧化損傷的累積逐漸導致細胞功能障礙。隨著年齡的增長,血管氧化應激將刺激血管炎癥和內皮功能障礙,從而促進血管疾病的發展。先前動物實驗表明氧化應激隨著動脈系統內年齡的增長而增加,影響內皮功能并促進血管炎癥[36]。

眾所周知吸煙可對心肺疾病產生負面影響,研究表明香煙煙霧通過刺激細胞增殖啟動肺血管重塑,導致肺動脈平滑肌細胞和肺動脈內皮細胞的功能障礙和增殖,從而引發PH[37]。動物研究結果表明在香煙煙霧暴露幾個月后,動物出現肺氣腫性肺損傷和輕度PH,伴隨小動脈肌化[38]。慢性尼古丁吸入導致小鼠出現PH和右心室重塑[39]。PH表現為肺動脈系統壓力異常升高的炎癥性疾病,針對吸煙者的研究表明,暴露香煙煙霧中直接影響肺血管細胞,使其釋放異常介質和促炎因子,這些物質調控血管細胞的增殖以及血管的舒縮[40-42]。在吸煙者中,平滑肌和細胞的過度增生導致血管狹窄和管壁增厚,肺血管阻力逐漸增加,最終導致肺動脈壓力升高,對患者的預后產生不良影響。

澳大利亞的研究表明,農村地區存在著PH管理方面的困難,可能是由于語言和文化障礙,以及衛生知識的匱乏,導致衛生保健參與水平較低[43]。一項回顧性研究揭示了農村和城市居民在PH死亡風險上存在顯著差異,農村居住與PH患者的全因死亡風險顯著升高相關[44]。其他疾病的研究表明,美國農村人口的高病死率可能與年齡較大和更多的疾病負擔有關[45]。農民由于需要接觸秸稈、煙霧等,本來就存在對肺部健康的影響。然而,目前對于居住環境如何影響CTD-ILD-PH患者仍然缺乏充分的研究,未來的研究可以進一步深化對居住環境與該疾病相關性的探討。

既往研究證實PASP與PH患者的預后存在緊密關聯。回顧性研究強調了PASP在PH孕產婦死亡風險中的重要性[46]。此外,杰克遜心臟研究指出,女性中PASP升高與心力衰竭入院風險增加相關,并與不良預后相關[47]。這或許是因為PASP升高可能導致功能性三尖瓣關閉不全,從而提示早期和中期心室功能障礙以及疾病進展的高風險[48]。

已有研究指出DLCO與PH患者的死亡預后存在關聯,但本研究未能確定其在統計學上具有顯著的相關性。研究顯示肺功能測得的限制性肺部疾病的嚴重程度并不能有效地預測PH的存在或其嚴重程度[49]。此外,有研究指出在特發性肺纖維化患者的組織病理學檢查中,正常肺實質區域存在血管重塑的跡象,正常肺組織表現出代償反應,這提示ILD-PH的發展可能涉及其他機制[49]。此外,研究表明估算的腎小球濾過率、尿蛋白、身高、年齡和性別等因素影響DLCO[50-52]。因此,DLCO可能不是CTD-ILD-PH患者預后獨立危險因素,未來需要更多研究探討。

本研究也存在一定的局限性。首先,我們僅納入了單中心的患者,需要開展更大規模、多中心的臨床研究以進一步深入探討和確認我們的研究結果。其次,本次研究入選的患者均為通過超聲心電圖進行診斷的PH患者。盡管超聲心電圖在診斷方面具備較高的敏感性與特異性,但彩超檢查結果仍受到個體醫生的專業水平和主觀因素的較大影響。因此,為了更為準確地確認診斷,我們建議采用右心導管測壓等方法進行核實。這一點對于確保研究結果的可靠性至關重要,同時也要認識到患者實際PH情況可能與本研究存在一定差異。最后,我們必須認識到由于樣本量的限制可能導致的代表性不足,這可能對模型的整體穩健性構成挑戰。因此,未來研究應考慮擴大樣本量,更全面地調查CTD-ILD-PH的預后。

綜上所述,本研究多因素分析結果表明白蛋白降低、ALT升高、RDW升高、高齡、吸煙史、農村和PASP較高是CTD-ILD-PH患者預后獨立危險因素。我們根據多因素結果開發了預測CTD-ILD-PH患者1、3、5年病死率的死亡風險預后模型,并驗證了該模型的預測效能與臨床實用性,為今后CTD-ILD-PH患者死亡風險評估提供一定臨床證據。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。