引用本文: 李媛媛, 趙婷婷, 蘇欣. 纖維蛋白原等血清學指標在支氣管擴張癥患者管理中的應用價值. 中國呼吸與危重監護雜志, 2024, 23(11): 777-783. doi: 10.7507/1671-6205.202403059 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國呼吸與危重監護雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

支氣管擴張癥(簡稱支擴)于1819年首次報道[1],是一種臨床綜合征,以支氣管管壁異常增厚、擴張及黏液清除受損為主要特征[2]。近年來英國[3]、德國[4]、意大利[5]、韓國[6]支擴的發病率和患病率均呈現上升趨勢。在中國,既往研究顯示超過40歲城市人群支擴的總體患病率為1.2%[7];最新一項基于2013—2017年數據的研究指出,中國成人支擴的患病率從2013年的75.48/10萬增加到2017年的174.45/10萬,且隨著年齡的增加而增加[8]。同時,因支擴而產生的醫療費用也有明顯的增加,給社會經濟造成了沉重的負擔[9-10]。為了更好地管理支擴患者,支氣管擴張癥嚴重程度指數(bronchiectasis severity index,BSI)[11]和E-FACED評分[12]已被開發和應用。痰中性粒細胞彈性蛋白酶[13]、痰降鈣素原[14]、氣道抗菌肽[15]以及氣道細菌負荷[16]等也被開發作為生物標志物用于評估氣道炎癥狀態、疾病嚴重程度及患者生活質量,預測急性加重頻率和臨床結局。但由于各種原因,部分患者氣道標本收集及肺功能檢查存在一定困難,BSI評分及E-FACED評分難以完成。急性加重情況及肺功能狀態作為BSI評分及E-FACED評分重要組成部分,對于支擴患者病情評估及預后判斷具有重要意義[17]。因此,本研究針對臨床上較易獲得的一些血清學指標展開研究,分析篩選出能夠識別急性加重狀態及嚴重肺功能受損患者的生物標志物,以促進支氣管擴張癥患者個體化治療及管理。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性篩選、收集并分析2021年7月—2023年6月間就診于南京大學醫學院附屬金陵醫院及南京大學醫學院附屬鼓樓醫院共計121例支氣管擴張癥患者信息資料。支擴的診斷及急性加重狀態認定標準參照《中國成人支氣管擴張癥診斷與治療專家共識》[18]。排除標準:臨床資料不全;年齡<18歲;肺結核活動期;囊性纖維化;肺術后;嚴重肝腎功能不全,合并血栓性疾病或其他可能影響結局的嚴重疾病患者。

1.2 方法

回顧性收集121例患者相關臨床資料,包括基本信息(性別、年齡、身高、體重),病史信息,根據既往研究篩選收集血常規指標(白細胞計數、中性粒細胞計數、淋巴細胞計數、血小板計數),生化指標(血清白蛋白),凝血指標(纖維蛋白原),炎癥指標(C反應蛋白)。擬通過比較穩定期與急性加重期兩組患者的血清學指標,尋找能輔助識別急性加重期患者相關指標,并與第1秒用力呼氣容積占預計值的百分比(forced expiratory volume in the first second as a percentage of predicted value,FEV1%pred)進行相關性分析,篩選出能識別嚴重肺功能受損(FEV1%pred<60%)患者的關鍵指標。采用受試者操作特征曲線(receiver operating characteristic curve,ROC曲線)和曲線下面積(area under the curve,AUC)分析關鍵指標的預測效能。本研究為回顧性研究,不涉及二次標本采集,對患者無額外傷害,符合相關政策法規,經過南京大學醫學院附屬金陵醫院及附屬鼓樓醫倫理委員會批準(倫理號:2023-579)。

1.3 統計學方法

采用SPSS 26.0及GraphPad Prism 9進行數據分析。符合正態分布的連續變量數據采用均數±標準差(x±s)表示,組間差異采用t檢驗。不符合正態分布的數據以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示,組間差異采用Mann Whitney U檢驗。分類變量采用例(%)表示。率的比較采用χ2檢驗或Fisher精確檢驗。對于正態分布的連續性變量采用Pearson相關性分析,不符合正態分布的變量采用Spearman相關性分析。ROC曲線用于分析預測因子的預測效率。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般信息

本研究共納入121例支擴患者,平均年齡為(58.79±13.25)歲,男性患者占比為48.8%。其中穩定期患者66例,急性加重期患者55例。64.5%患者胸部影像表現為多肺葉受累。在病因學方面,49.6%患者考慮為特發性支擴,占比最高,其次為感染后支擴。結果見表1。

2.2 穩定期與急性加重期支擴患者組間檢驗指標分析

穩定期與急性加重期患者在年齡、性別、體重指數及吸煙史等基線資料上差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者在白細胞、中性粒細胞和血小板計數,白蛋白、C反應蛋白及纖維蛋白原上表現出的組間差異均有統計學意義(P<0.01)。急性加重期患者白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數以及纖維蛋白原的水平均高于穩定期患者,白蛋白水平則低于穩定期患者。相較于穩定期患者,急性加重期患者C反應蛋白升高更為明顯。結果見表2。

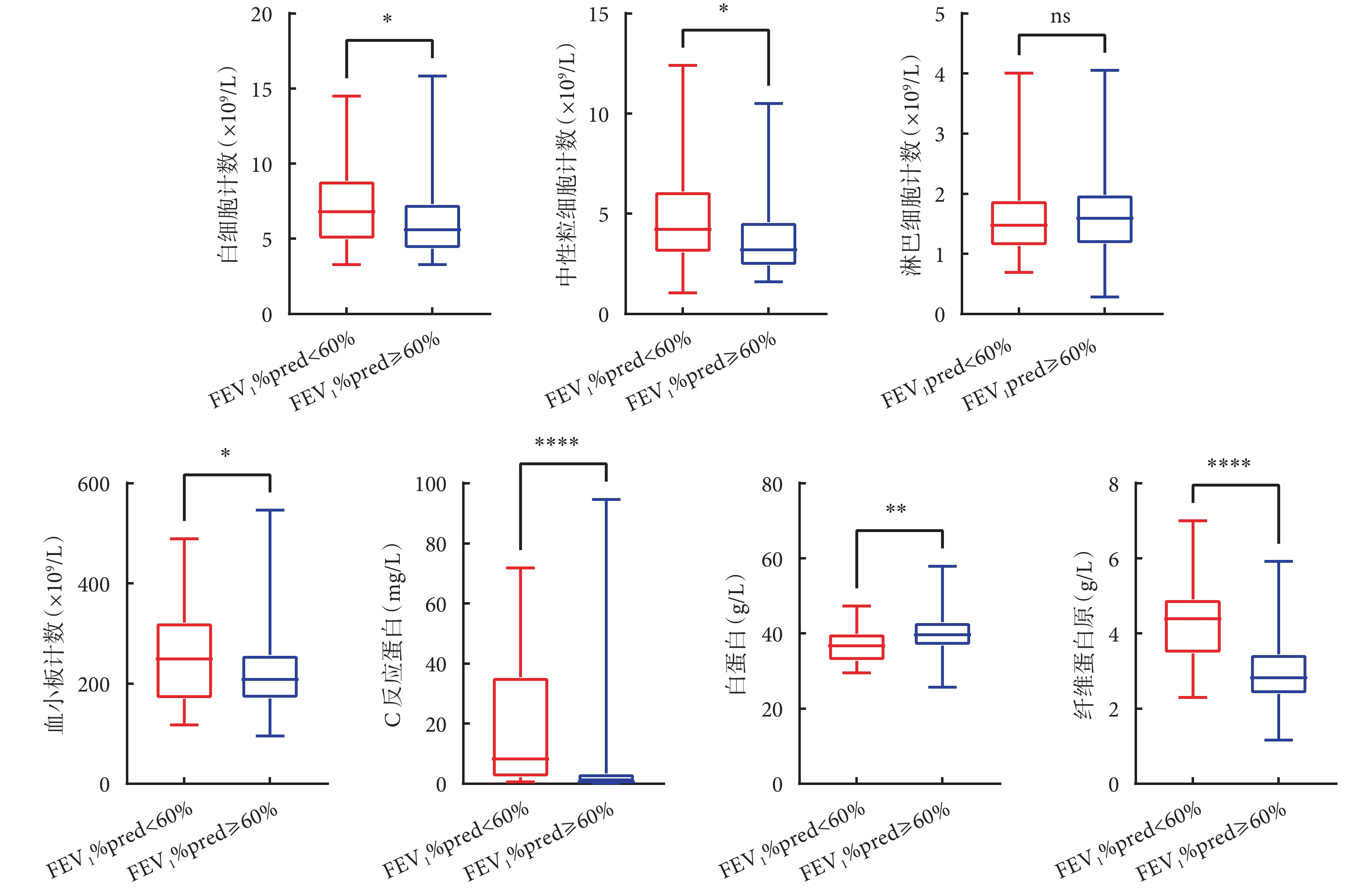

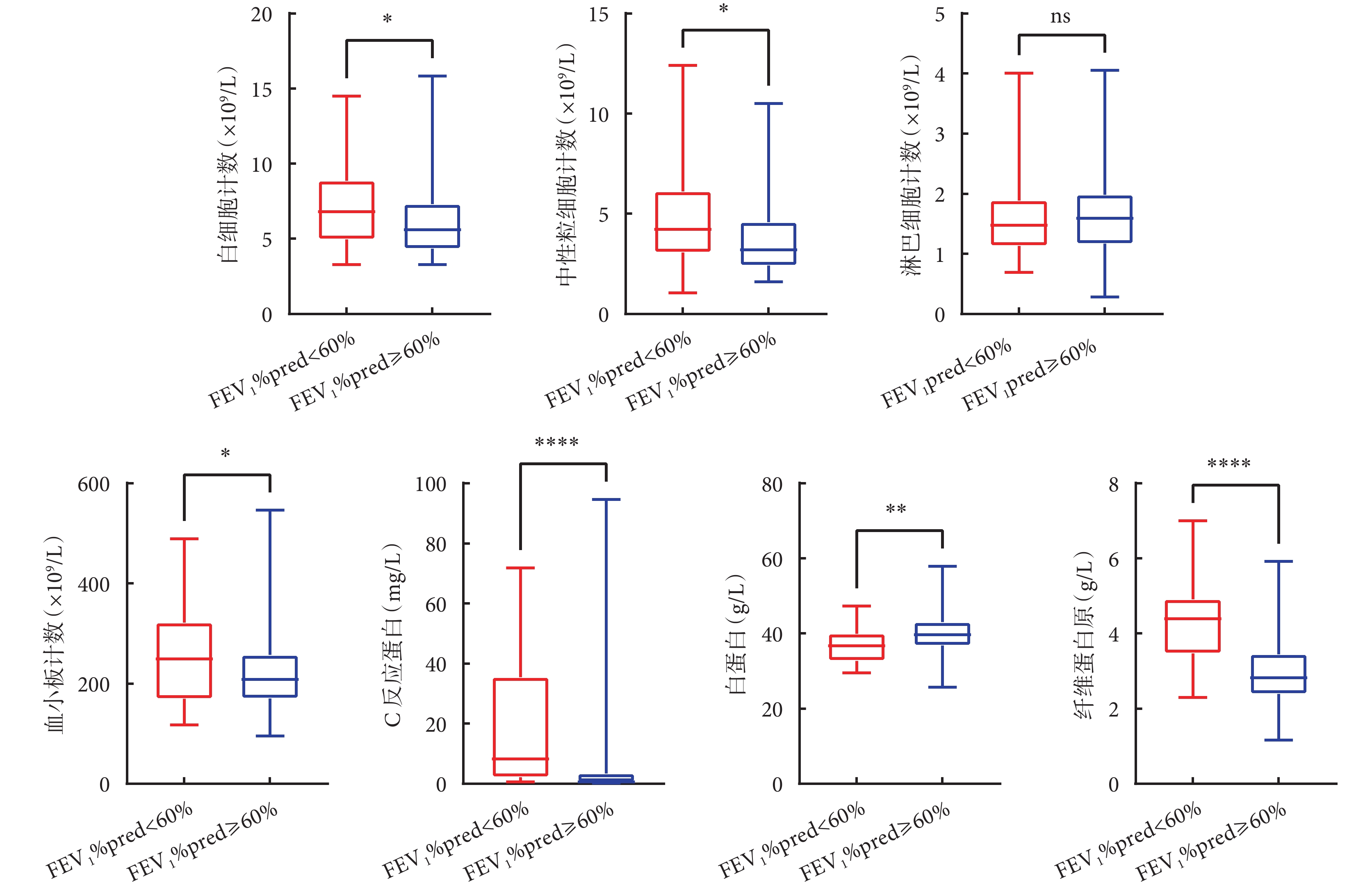

2.3 FEV1%pred<60%組與FEV1%pred≥60%組血清學指標分析

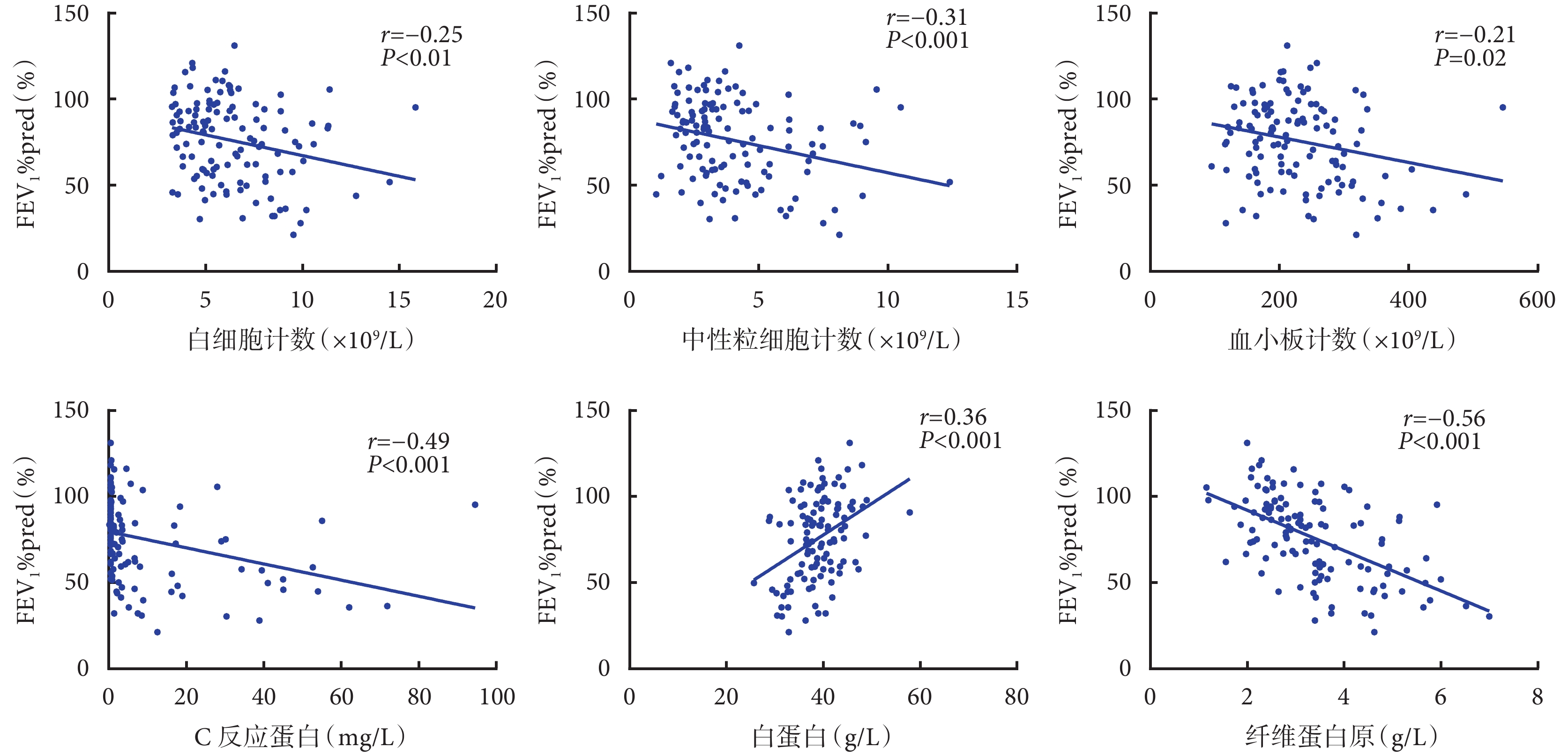

依據肺功能,將患者分成FEV1%pred<60%組(肺功能嚴重受損組)及FEV1%pred≥60%組(非肺功能嚴重受損組)。比較兩組患者臨床血清學指標(白細胞計數、中性粒細胞計數、淋巴細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、纖維蛋白原及白蛋白)差異。結果顯示,兩組間除淋巴細胞計數無顯著差異,余指標差異均有統計學意義。且FEV1%pred<60%組白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白及纖維蛋白原水平均顯著高于FEV1%pred≥60%組,而白蛋白水平低于FEV1%pred≥60%組(圖1)。因此選定白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、白蛋白及纖維蛋白原作為識別肺功能嚴重受損群體的候選指標。

圖1

血清學指標在FEV1%pred<60%組及FEV1%pred≥60%表達差異分析

圖1

血清學指標在FEV1%pred<60%組及FEV1%pred≥60%表達差異分析

*

2.4 篩選能識別嚴重肺功能受損支擴患者血清學指標

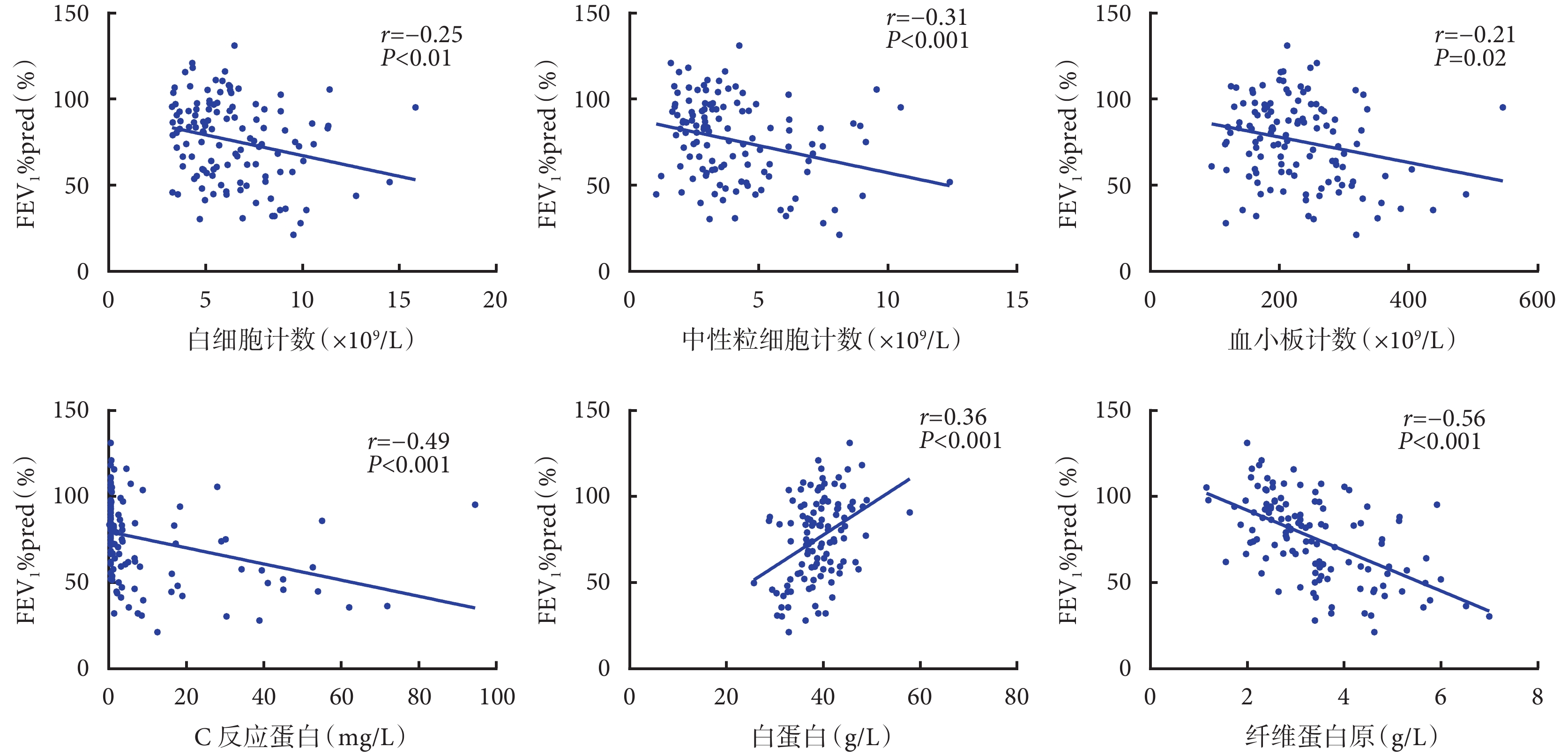

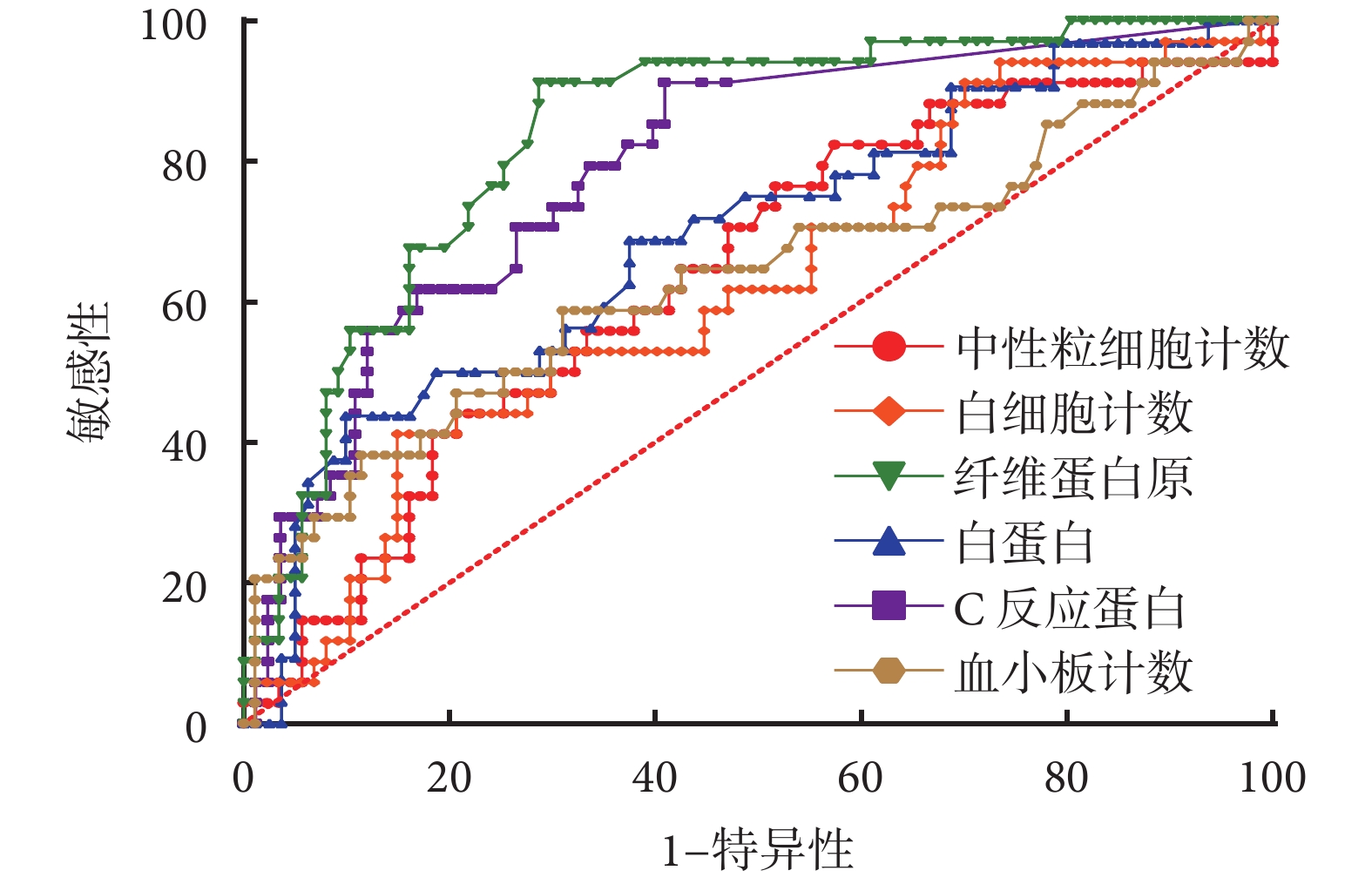

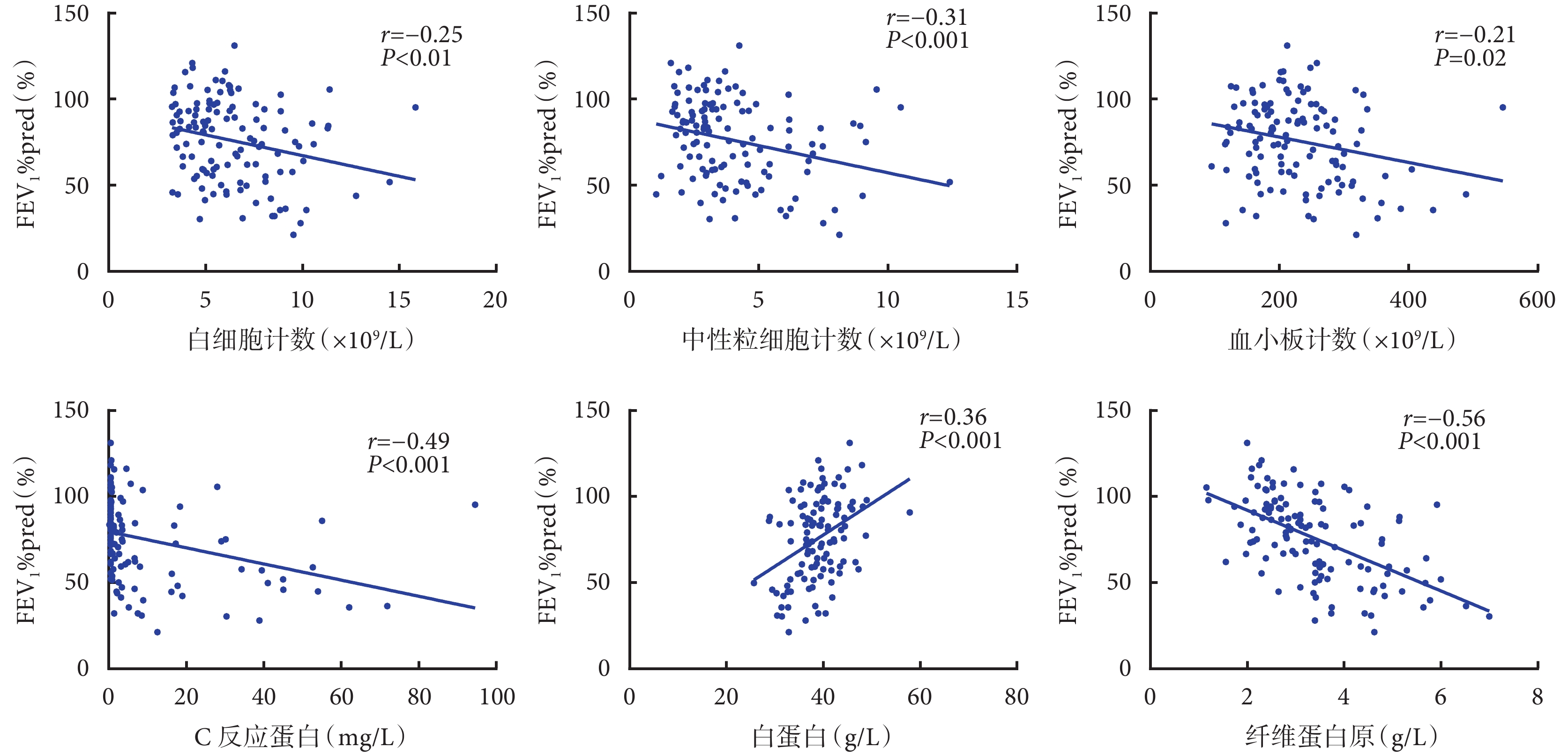

將篩選出的候選指標(白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數,C反應蛋白,白蛋白及纖維蛋白原)與FEV1%pred進行相關性分析。結果顯示,上述指標均與FEV1%pred存在相關性(P<0.05),其中白蛋白與FEV1%pred呈正相關,余指標均與FEV1%pred呈負相關。值得注意的是,纖維蛋白原與FEV1%pred相關性較強(r=–0.56,P<0.001)。結果見圖2。

圖2

臨床檢驗指標與FEV1%pred相關性分析

圖2

臨床檢驗指標與FEV1%pred相關性分析

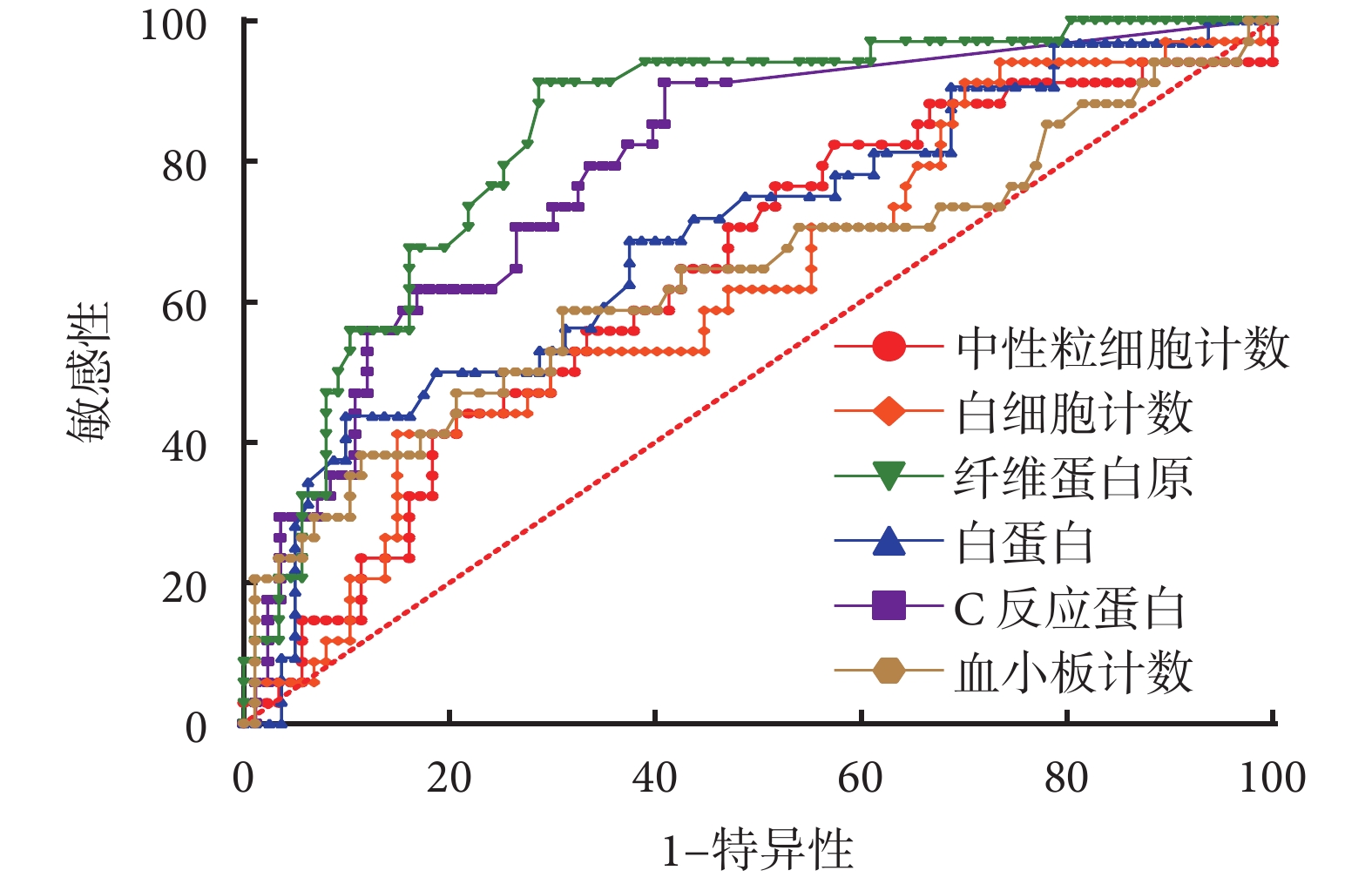

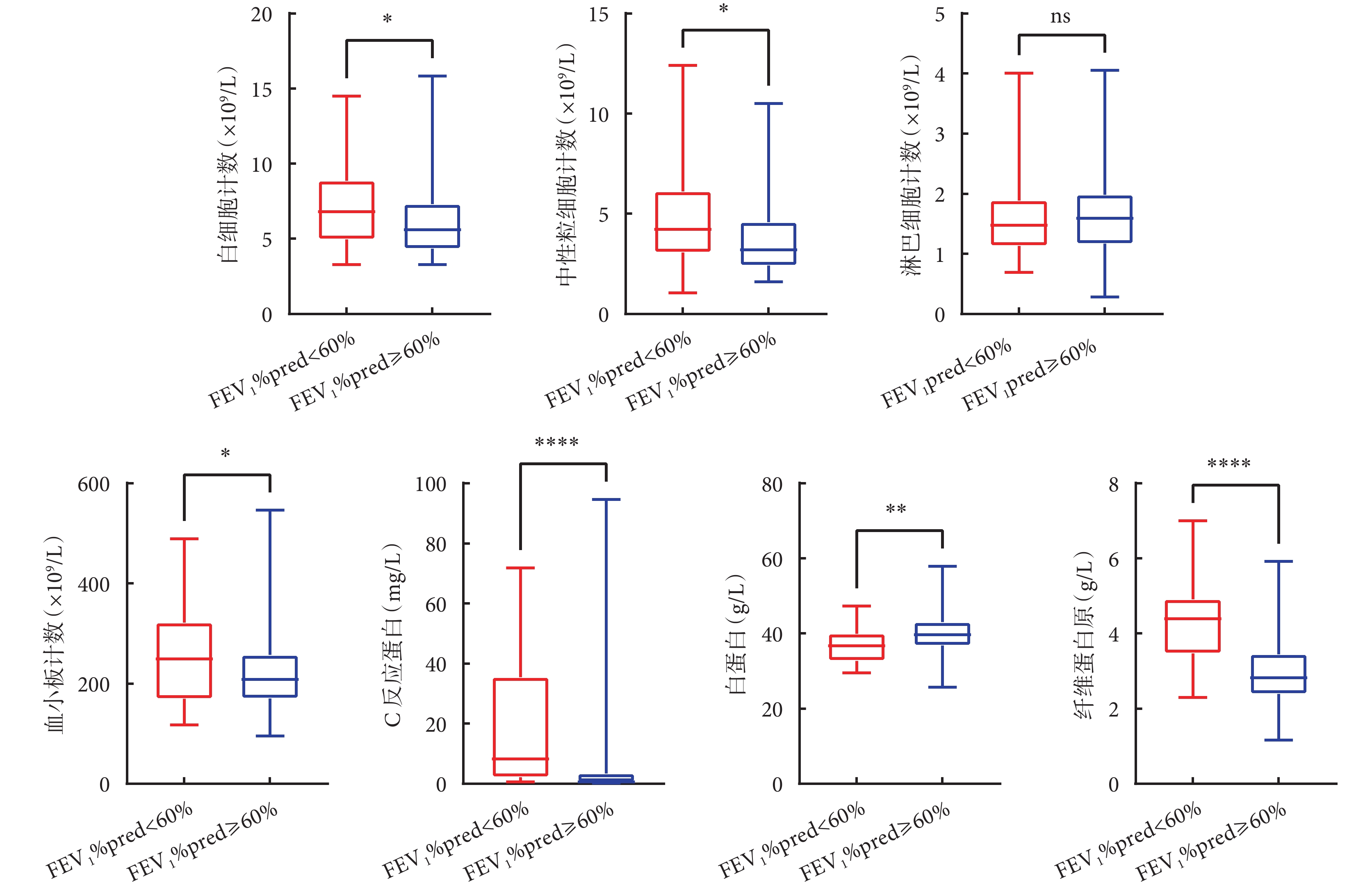

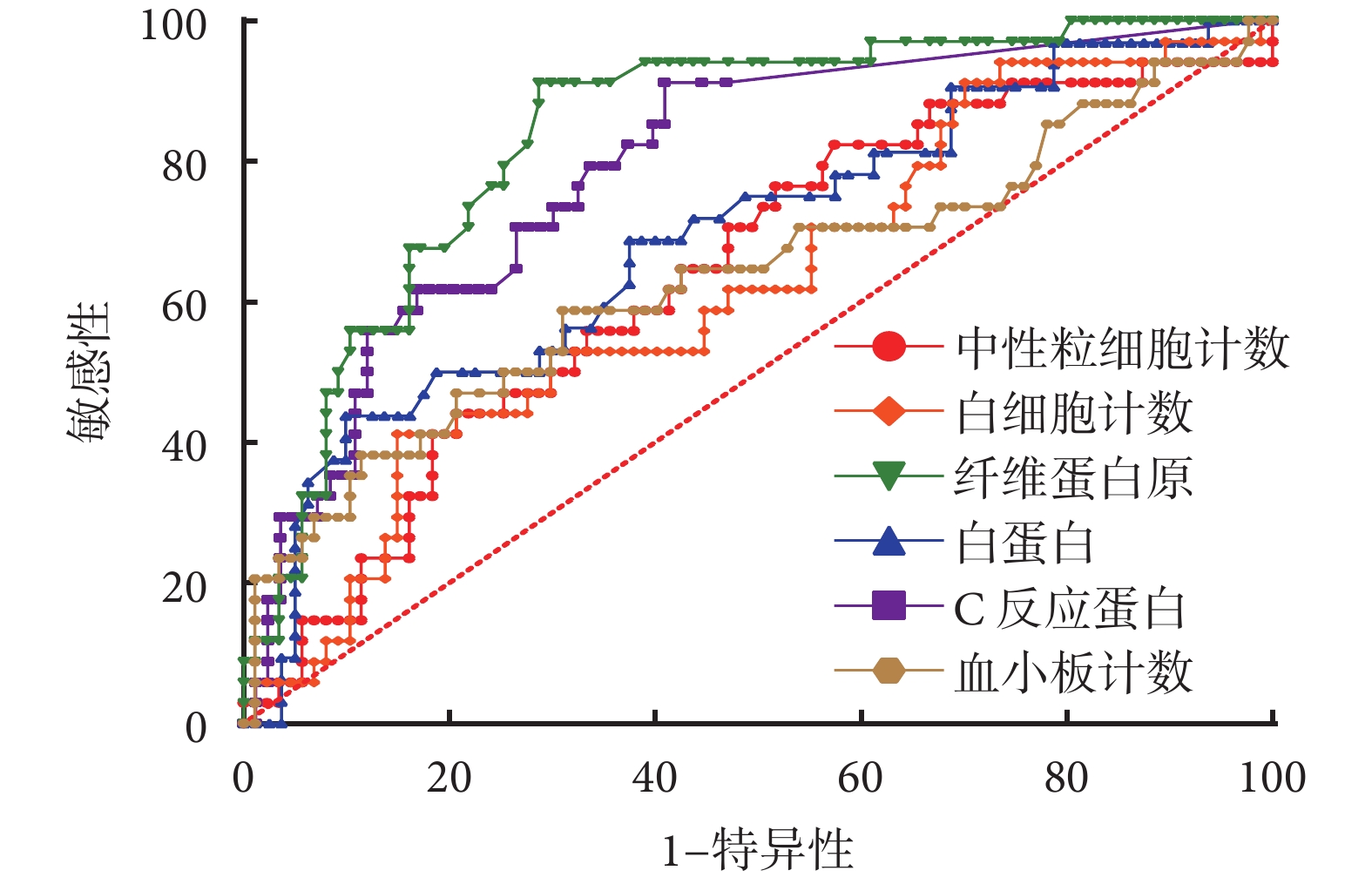

對白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、白蛋白及纖維蛋白原進行ROC曲線分析。數據顯示,上述指標均對嚴重肺功能受損(FEV1%pred<60%)的支擴患者具有一定的識別作用。其中纖維蛋白原識別能力最佳(AUC=0.839),其次為C反應蛋白(AUC=0.793),白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、白蛋白的AUC分別為0.621、0.640、0.634、0.691。當纖維蛋白原>3.35 g/L時,識別嚴重肺功能受損患者敏感性為91.18%,特異性為71.26%,約登指數為0.624。結果見圖3。

圖3

血清學指標對嚴重肺功能受損患者識別的ROC曲線分析

圖3

血清學指標對嚴重肺功能受損患者識別的ROC曲線分析

3 討論

支擴病因復雜,具有高度異質性[19-20]。臨床上目前對于支擴患者的診斷及急性加重狀態的判斷仍然以臨床癥狀和影像學表現為主[2,21]。雖已積極探索,但目前現有研究中部分生物標志物在取樣、操作方法及費用方面存在一定的不足[22],部分評分量表主觀性相對較強。本研究挑選的血清學檢測項目為臨床診療過程中常規檢測項目,檢測技術成熟,無需額外收集標本,不對患者產生二次傷害,不增加患者經濟負擔,是不錯的生物標志物。

嚴重而頻繁的急性加重可致支擴患者肺功能及生活質量的下降,增加心血管事件風險,影響預后[23-25]。監測與急性加重相關的指標可能會為疾病早期治療提供依據并減少疾病進展[26]。支擴患者咳嗽咳痰或膿痰等癥狀長期存在,對于癥狀改變有時難以及時把握。因此,本研究首先評估了纖維蛋白原等血清學指標在識別支擴患者急性加重狀態方面的應用價值。數據顯示,相較于穩定期支擴患者,急性加重期患者體內呈現出更為明顯的炎癥狀態,這與既往研究保持一致[27-28]。同時,本研究發現急性加重期患者血小板計數以及纖維蛋白原的水平均高于穩定期患者,白蛋白水平則低于穩定期患者。因此,纖維蛋白原等血清學指標在識別支擴患者急性加重狀態方面具有一定的價值,可用于協助臨床診斷及抗感染藥物使用決策的制定。

肺功能是支擴患者疾病嚴重程度評估的重要組成部分,對于患者治療及后續管理方案的制定有重要意義。但由于患者病情、配合程度或經濟等各種原因,部分患者難以完成肺功能檢查。本研究選取FEV1%pred[29]作為指標,將患者分為FEV1%pred<60%組及FEV1%pred≥60%組,篩選出候選指標:白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、白蛋白和纖維蛋白原。進一步進行相關性分析及ROC曲線分析,發現上述指標對于嚴重肺功能受損支擴患者均有一定的識別能力,其中纖維蛋白原識別能力最佳(AUC=0.839)。纖維蛋白原是由三對不同多肽鏈(α、β、γ)組成的糖蛋白,可由肝臟分泌,是一種急性期反應物[30-31]。既往在慢性阻塞性肺疾病的相關研究中,纖維蛋白原作為炎性標志物,與患者FEV1的下降、頻繁急性加重及病死率升高相關[32-34]。分析纖維蛋白原與急性加重期慢性阻塞性肺疾病患者GOLD分級之間相關性,發現纖維蛋白原水平與患者疾病嚴重程度呈正相關[35]。作為美國食品藥品監督管理局/歐洲藥品管理局批準的生物標志物,當纖維蛋白原>350 mg/dL時,受試者3年內全因死亡風險增加近2倍[36]。也有研究指出,在COVID-19患者中,以617 mg/dL為界值,血清纖維蛋白原升高有助于早期識別急性呼吸窘迫綜合征患者[37]。在支擴患者中,既往有研究評估了纖維蛋白原與支氣管擴張嚴重程度及急性加重頻率的相關性[38-39]。本研究重點評估了纖維蛋白原對急性加重狀態及嚴重肺功能受損支擴患者的識別能力。研究顯示當纖維蛋白原>3.35 g/L時,識別嚴重肺功能受損患者敏感性為91.18%,特異性為71.26%,提示纖維蛋白原是不錯的生物標志物。

本研究也存在一些不足。首先,本研究隊列有限,血漿纖維蛋白原水平因人口統計學特征及種族差異會有所不同,故推廣應用時需注意評估。其次,本研究為回顧性研究,纖維蛋白原數據為單次測量結果,且部分因病情嚴重未能完成肺功能檢查的患者可能被排除在外造成一定偏倚。后續擬擴大樣本量動態監測,在大樣本隊列中進一步驗證分析。

綜上所述,血清學指標白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、白蛋白及纖維蛋白原對處于急性加重期及嚴重肺功能受損的支氣管擴張癥患者具有一定的識別作用。加強對纖維蛋白原等血清學指標的監測及分析有助于支擴患者治療決策的制定及患者個性化管理。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。

支氣管擴張癥(簡稱支擴)于1819年首次報道[1],是一種臨床綜合征,以支氣管管壁異常增厚、擴張及黏液清除受損為主要特征[2]。近年來英國[3]、德國[4]、意大利[5]、韓國[6]支擴的發病率和患病率均呈現上升趨勢。在中國,既往研究顯示超過40歲城市人群支擴的總體患病率為1.2%[7];最新一項基于2013—2017年數據的研究指出,中國成人支擴的患病率從2013年的75.48/10萬增加到2017年的174.45/10萬,且隨著年齡的增加而增加[8]。同時,因支擴而產生的醫療費用也有明顯的增加,給社會經濟造成了沉重的負擔[9-10]。為了更好地管理支擴患者,支氣管擴張癥嚴重程度指數(bronchiectasis severity index,BSI)[11]和E-FACED評分[12]已被開發和應用。痰中性粒細胞彈性蛋白酶[13]、痰降鈣素原[14]、氣道抗菌肽[15]以及氣道細菌負荷[16]等也被開發作為生物標志物用于評估氣道炎癥狀態、疾病嚴重程度及患者生活質量,預測急性加重頻率和臨床結局。但由于各種原因,部分患者氣道標本收集及肺功能檢查存在一定困難,BSI評分及E-FACED評分難以完成。急性加重情況及肺功能狀態作為BSI評分及E-FACED評分重要組成部分,對于支擴患者病情評估及預后判斷具有重要意義[17]。因此,本研究針對臨床上較易獲得的一些血清學指標展開研究,分析篩選出能夠識別急性加重狀態及嚴重肺功能受損患者的生物標志物,以促進支氣管擴張癥患者個體化治療及管理。

1 資料與方法

1.1 臨床資料

回顧性篩選、收集并分析2021年7月—2023年6月間就診于南京大學醫學院附屬金陵醫院及南京大學醫學院附屬鼓樓醫院共計121例支氣管擴張癥患者信息資料。支擴的診斷及急性加重狀態認定標準參照《中國成人支氣管擴張癥診斷與治療專家共識》[18]。排除標準:臨床資料不全;年齡<18歲;肺結核活動期;囊性纖維化;肺術后;嚴重肝腎功能不全,合并血栓性疾病或其他可能影響結局的嚴重疾病患者。

1.2 方法

回顧性收集121例患者相關臨床資料,包括基本信息(性別、年齡、身高、體重),病史信息,根據既往研究篩選收集血常規指標(白細胞計數、中性粒細胞計數、淋巴細胞計數、血小板計數),生化指標(血清白蛋白),凝血指標(纖維蛋白原),炎癥指標(C反應蛋白)。擬通過比較穩定期與急性加重期兩組患者的血清學指標,尋找能輔助識別急性加重期患者相關指標,并與第1秒用力呼氣容積占預計值的百分比(forced expiratory volume in the first second as a percentage of predicted value,FEV1%pred)進行相關性分析,篩選出能識別嚴重肺功能受損(FEV1%pred<60%)患者的關鍵指標。采用受試者操作特征曲線(receiver operating characteristic curve,ROC曲線)和曲線下面積(area under the curve,AUC)分析關鍵指標的預測效能。本研究為回顧性研究,不涉及二次標本采集,對患者無額外傷害,符合相關政策法規,經過南京大學醫學院附屬金陵醫院及附屬鼓樓醫倫理委員會批準(倫理號:2023-579)。

1.3 統計學方法

采用SPSS 26.0及GraphPad Prism 9進行數據分析。符合正態分布的連續變量數據采用均數±標準差(x±s)表示,組間差異采用t檢驗。不符合正態分布的數據以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示,組間差異采用Mann Whitney U檢驗。分類變量采用例(%)表示。率的比較采用χ2檢驗或Fisher精確檢驗。對于正態分布的連續性變量采用Pearson相關性分析,不符合正態分布的變量采用Spearman相關性分析。ROC曲線用于分析預測因子的預測效率。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 一般信息

本研究共納入121例支擴患者,平均年齡為(58.79±13.25)歲,男性患者占比為48.8%。其中穩定期患者66例,急性加重期患者55例。64.5%患者胸部影像表現為多肺葉受累。在病因學方面,49.6%患者考慮為特發性支擴,占比最高,其次為感染后支擴。結果見表1。

2.2 穩定期與急性加重期支擴患者組間檢驗指標分析

穩定期與急性加重期患者在年齡、性別、體重指數及吸煙史等基線資料上差異無統計學意義(P>0.05)。兩組患者在白細胞、中性粒細胞和血小板計數,白蛋白、C反應蛋白及纖維蛋白原上表現出的組間差異均有統計學意義(P<0.01)。急性加重期患者白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數以及纖維蛋白原的水平均高于穩定期患者,白蛋白水平則低于穩定期患者。相較于穩定期患者,急性加重期患者C反應蛋白升高更為明顯。結果見表2。

2.3 FEV1%pred<60%組與FEV1%pred≥60%組血清學指標分析

依據肺功能,將患者分成FEV1%pred<60%組(肺功能嚴重受損組)及FEV1%pred≥60%組(非肺功能嚴重受損組)。比較兩組患者臨床血清學指標(白細胞計數、中性粒細胞計數、淋巴細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、纖維蛋白原及白蛋白)差異。結果顯示,兩組間除淋巴細胞計數無顯著差異,余指標差異均有統計學意義。且FEV1%pred<60%組白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白及纖維蛋白原水平均顯著高于FEV1%pred≥60%組,而白蛋白水平低于FEV1%pred≥60%組(圖1)。因此選定白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、白蛋白及纖維蛋白原作為識別肺功能嚴重受損群體的候選指標。

圖1

血清學指標在FEV1%pred<60%組及FEV1%pred≥60%表達差異分析

圖1

血清學指標在FEV1%pred<60%組及FEV1%pred≥60%表達差異分析

*

2.4 篩選能識別嚴重肺功能受損支擴患者血清學指標

將篩選出的候選指標(白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數,C反應蛋白,白蛋白及纖維蛋白原)與FEV1%pred進行相關性分析。結果顯示,上述指標均與FEV1%pred存在相關性(P<0.05),其中白蛋白與FEV1%pred呈正相關,余指標均與FEV1%pred呈負相關。值得注意的是,纖維蛋白原與FEV1%pred相關性較強(r=–0.56,P<0.001)。結果見圖2。

圖2

臨床檢驗指標與FEV1%pred相關性分析

圖2

臨床檢驗指標與FEV1%pred相關性分析

對白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、白蛋白及纖維蛋白原進行ROC曲線分析。數據顯示,上述指標均對嚴重肺功能受損(FEV1%pred<60%)的支擴患者具有一定的識別作用。其中纖維蛋白原識別能力最佳(AUC=0.839),其次為C反應蛋白(AUC=0.793),白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、白蛋白的AUC分別為0.621、0.640、0.634、0.691。當纖維蛋白原>3.35 g/L時,識別嚴重肺功能受損患者敏感性為91.18%,特異性為71.26%,約登指數為0.624。結果見圖3。

圖3

血清學指標對嚴重肺功能受損患者識別的ROC曲線分析

圖3

血清學指標對嚴重肺功能受損患者識別的ROC曲線分析

3 討論

支擴病因復雜,具有高度異質性[19-20]。臨床上目前對于支擴患者的診斷及急性加重狀態的判斷仍然以臨床癥狀和影像學表現為主[2,21]。雖已積極探索,但目前現有研究中部分生物標志物在取樣、操作方法及費用方面存在一定的不足[22],部分評分量表主觀性相對較強。本研究挑選的血清學檢測項目為臨床診療過程中常規檢測項目,檢測技術成熟,無需額外收集標本,不對患者產生二次傷害,不增加患者經濟負擔,是不錯的生物標志物。

嚴重而頻繁的急性加重可致支擴患者肺功能及生活質量的下降,增加心血管事件風險,影響預后[23-25]。監測與急性加重相關的指標可能會為疾病早期治療提供依據并減少疾病進展[26]。支擴患者咳嗽咳痰或膿痰等癥狀長期存在,對于癥狀改變有時難以及時把握。因此,本研究首先評估了纖維蛋白原等血清學指標在識別支擴患者急性加重狀態方面的應用價值。數據顯示,相較于穩定期支擴患者,急性加重期患者體內呈現出更為明顯的炎癥狀態,這與既往研究保持一致[27-28]。同時,本研究發現急性加重期患者血小板計數以及纖維蛋白原的水平均高于穩定期患者,白蛋白水平則低于穩定期患者。因此,纖維蛋白原等血清學指標在識別支擴患者急性加重狀態方面具有一定的價值,可用于協助臨床診斷及抗感染藥物使用決策的制定。

肺功能是支擴患者疾病嚴重程度評估的重要組成部分,對于患者治療及后續管理方案的制定有重要意義。但由于患者病情、配合程度或經濟等各種原因,部分患者難以完成肺功能檢查。本研究選取FEV1%pred[29]作為指標,將患者分為FEV1%pred<60%組及FEV1%pred≥60%組,篩選出候選指標:白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、白蛋白和纖維蛋白原。進一步進行相關性分析及ROC曲線分析,發現上述指標對于嚴重肺功能受損支擴患者均有一定的識別能力,其中纖維蛋白原識別能力最佳(AUC=0.839)。纖維蛋白原是由三對不同多肽鏈(α、β、γ)組成的糖蛋白,可由肝臟分泌,是一種急性期反應物[30-31]。既往在慢性阻塞性肺疾病的相關研究中,纖維蛋白原作為炎性標志物,與患者FEV1的下降、頻繁急性加重及病死率升高相關[32-34]。分析纖維蛋白原與急性加重期慢性阻塞性肺疾病患者GOLD分級之間相關性,發現纖維蛋白原水平與患者疾病嚴重程度呈正相關[35]。作為美國食品藥品監督管理局/歐洲藥品管理局批準的生物標志物,當纖維蛋白原>350 mg/dL時,受試者3年內全因死亡風險增加近2倍[36]。也有研究指出,在COVID-19患者中,以617 mg/dL為界值,血清纖維蛋白原升高有助于早期識別急性呼吸窘迫綜合征患者[37]。在支擴患者中,既往有研究評估了纖維蛋白原與支氣管擴張嚴重程度及急性加重頻率的相關性[38-39]。本研究重點評估了纖維蛋白原對急性加重狀態及嚴重肺功能受損支擴患者的識別能力。研究顯示當纖維蛋白原>3.35 g/L時,識別嚴重肺功能受損患者敏感性為91.18%,特異性為71.26%,提示纖維蛋白原是不錯的生物標志物。

本研究也存在一些不足。首先,本研究隊列有限,血漿纖維蛋白原水平因人口統計學特征及種族差異會有所不同,故推廣應用時需注意評估。其次,本研究為回顧性研究,纖維蛋白原數據為單次測量結果,且部分因病情嚴重未能完成肺功能檢查的患者可能被排除在外造成一定偏倚。后續擬擴大樣本量動態監測,在大樣本隊列中進一步驗證分析。

綜上所述,血清學指標白細胞計數、中性粒細胞計數、血小板計數、C反應蛋白、白蛋白及纖維蛋白原對處于急性加重期及嚴重肺功能受損的支氣管擴張癥患者具有一定的識別作用。加強對纖維蛋白原等血清學指標的監測及分析有助于支擴患者治療決策的制定及患者個性化管理。

利益沖突:本研究不涉及任何利益沖突。