引用本文: 陳曉可, 歷建宇, 陳超凡, 曹春梅. 不同運動類型對超重或肥胖人群炎癥因子影響的網狀Meta分析. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(5): 565-571. doi: 10.7507/1672-2531.202306137 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

慢性炎癥被認為是許多非傳染性疾病(包括心血管疾病、代謝性疾病和一些癌癥)的誘發因素和潛在原因[1],慢性低度炎癥可導致免疫衰老、骨骼肌減少和誘發胰島素抵抗[2,3]。肥胖是最常見的全身慢性低度炎癥性疾病,包括脂肪組織、骨骼肌、肝臟、胰島、腸道,甚至大腦都會出現炎癥因子浸潤[4],肥胖導致游離脂肪酸增多,進而促進炎癥信號轉導、免疫細胞浸潤和炎性細胞的轉變,引發代謝組織中的炎癥[5]。脂肪組織被認為是肥胖和慢性疾病之間的主要炎癥中樞[6],在發生肥胖的惡性循環中,白色脂肪組織的不斷擴增導致促炎細胞因子分泌量增多,包括腫瘤壞死因子α(tumor necrosis factor α,TNF-α)、C反應蛋白、白介素6(interleukin 6,IL-6)和單核細胞趨化蛋白-1等,最終誘發慢性炎癥[7]。肥胖人群處于長期慢性炎癥狀態會進一步誘發胰島素抵抗、Ⅱ型糖尿病、心血管疾病等,因此改善肥胖人群慢性炎癥狀態對預防并發癥發生和改善身體健康尤為重要。

運動對肥胖的有益效應不只局限于體重減輕,負能量平衡并不能完全解釋運動帶來的健康益處[8]。運動對肥胖的積極效應還應考慮運動對機體抗炎作用。目前,學者針對運動對肥胖人群炎癥因子的影響開展了大量研究,眾多研究顯示運動在一定程度上可以通過促進抗炎因子的表達和抑制促炎因子的表達,改善肥胖人群慢性低度炎癥狀態[9,10],但各研究間結果差異較大,結論也具有較大爭議[11-14],例如部分研究顯示長期高強度間歇運動(high-intensity interval training,HIIT)和有氧運動(aerobic exercise,AE)對超重或肥胖人群血清TNF-α含量的變化沒有顯著影響[14],而部分研究發現長期HIIT對超重或肥胖人群血清TNF-α的降低效果顯著優于AE[15]。在超重或肥胖個體中血清IL-6和TNF-α的含量相比普通人上升,IL-6和TNF-α參與肥胖人群炎癥狀態和其多種病理的發生發展[6,16],但是已有系統評價對IL-6和TNF-α探索分析所納入的文獻量不足[17-19],證據等級較低,導致各研究之間結論存在一定的爭議,未能明確不同運動類型之間的差異和最佳運動方式。另外肥胖個體中血清白介素10(interleukin 10,IL-10)含量也出現降低[20],而IL-10作為體內重要的抗炎因子,可促進巨噬細胞表型從M1向M2的轉換,從而改善胰島素抵抗和肥胖相關并發癥[21],因此改善肥胖個體IL-10含量對其慢性炎癥狀態具有重要作用,運動對肥胖個體IL-10的影響效果也具有爭議,但目前尚未發現針對運動對肥胖人群IL-10水平影響的系統評價。因此,本研究通過網狀Meta分析方法,系統評價不同類型運動方式對超重或肥胖人群血清炎癥因子的影響,為緩解超重或肥胖人群慢性炎癥探索出適宜有效的運動方式。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),語言限英文和中文。

1.1.2 研究對象

納入超重或肥胖人群,歐洲人界定標準為BMI≥25 kg/m2(超重)或BMI≥30 kg/m2(肥胖),亞洲人界定標準為BMI≥24 kg/m2(超重)或BMI≥28 kg/m2(肥胖)。若納入研究未提供BMI,則以體脂百分比(percentage of body fat,BF%)為標準(女性BF%≥30%,男性BF%≥25%)。

1.1.3 干預措施

運動干預至少8周,納入干預的運動類型包括AE、抗阻運動(resistance training,RT)、有氧結合抗阻運動(combined exercise,COM)、HIIT。納入空白對照組為不采取任何運動干預或僅為輕微的拉伸活動,納入研究含或不含空白對照組均可納入。

1.1.4 結局指標

運動干預前后評估炎癥因子IL-6、TNF-α、IL-10中至少一個。

1.1.5 排除標準

① 學位論文、會議記錄或摘要,無法獲取全文;② 無法從文獻中提取出有效的結局數據,且聯系作者無果;③ 重復發表的文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、PubMed、EBSCO、Cochrane Library、Web of Science和Embase數據庫,搜集有關運動對超重或肥胖人群炎癥因子影響的RCT,檢索時限均從2000年1月至2023年4月。采用主題詞結合自由詞的檢索策略,中文文獻僅納入核心期刊文獻。此外,追溯納入文獻的參考文獻,以補充獲取相關文獻。中文檢索詞包括:運動、訓練、鍛煉、超重、肥胖、炎癥、白介素6、腫瘤壞死因子α、白介素10、隨機對照試驗等;英文檢索詞包括:exercise、training、aerobic exercise、aerobic training、moderate intensity continuous training、resistance training、resistance exercise、strength training、strength exercise、combined training、combined exercise、concurrent training、high intensity interval training、sprint interval training、walking、physical activity、obesity、obese、overweight、inflammation、inflammat*、interleukin、IL-6、TNF-α、IL-10、randomized controlled trial、RCT等。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2位研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則咨詢第三方協助判斷,缺乏的資料盡量與作者聯系予以補充。文獻篩選時首先閱讀文題和摘要,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀全文,以確定最終是否納入。資料提取內容主要包括:第一作者、發表年份、干預對象(各組樣本量、性別、年齡、BMI)、干預措施(運動方式、周期、頻率)和結局指標。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名研究者按照Cochrane手冊針對RCT的偏倚風險評價工具[22]評價納入研究的偏倚風險。

1.5 統計分析

為減小基線差異的影響,本研究采用干預前后平均值和標準差的變化值進行效應量合并。標準差變化的計算方法采用Cochrane手冊(6.3版)[23]提供的公式進行換算。根據PRISMA網狀Meta分析指南[24],在頻率學框架下[25],采用隨機效應模型,在Stata 16.0軟件中實現效應量合并及其95%可信區間(confidence interval,CI)的計算。由于結局指標的測量單位不一致,因此采用標準化均值差(standardised mean difference,SMD)為合并效應量。

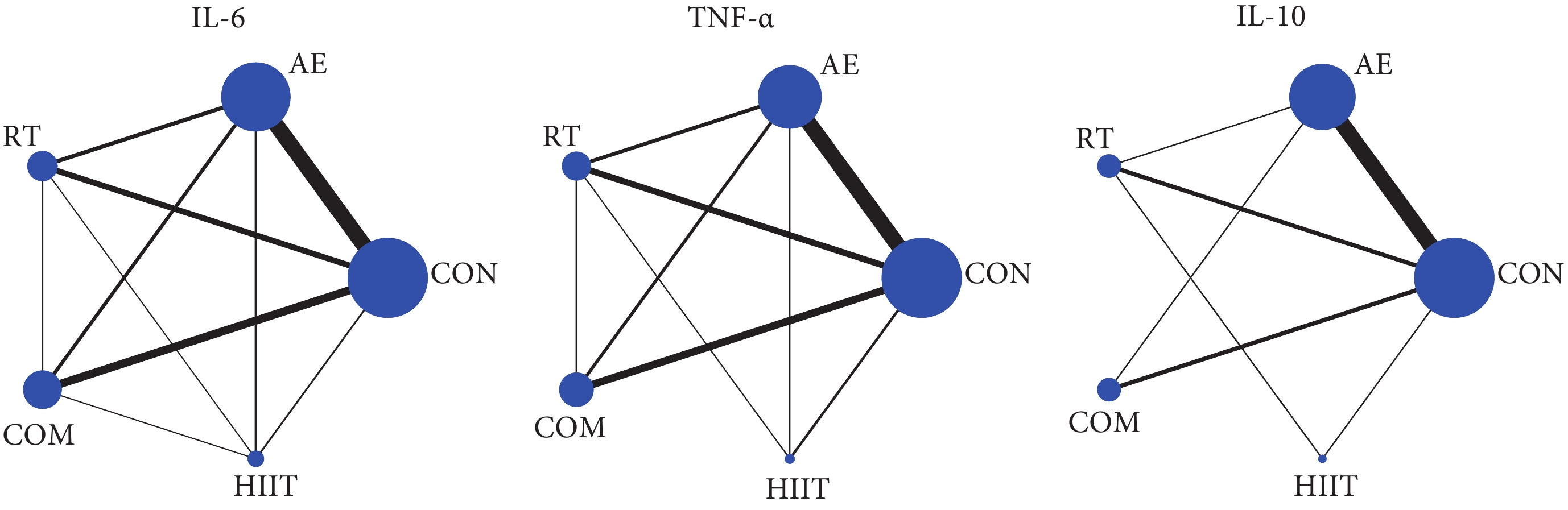

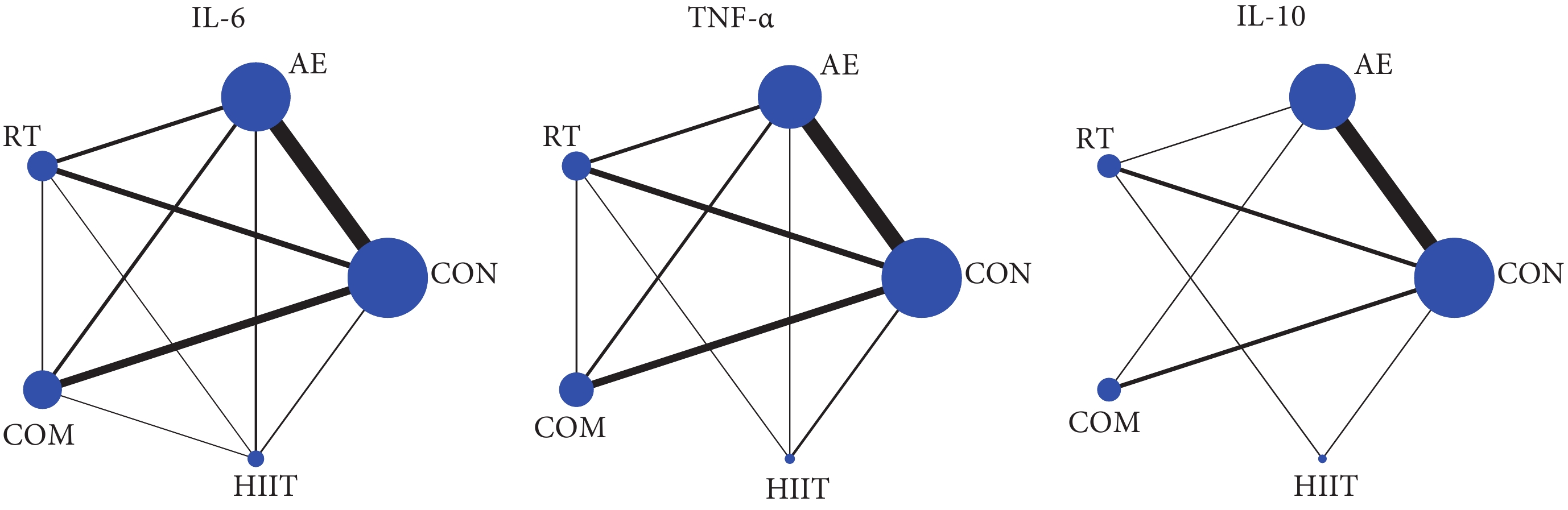

通過繪制網絡證據圖描述運動干預措施之間的關系,其中連接節點的線代表干預措施之間的直接比較,線的粗細與研究數量成正比,節點的大小與樣本量的數量成正比。通過計算不一致因子及其95%CI評價各閉環的一致性[26]。采用不一致模型檢驗不一致情況,當P>0.05時,采用一致性模型分析[27]。通過累計排序概率圖下面積(surface under the cumulative ranking,SUCRA)對不同運動類型的干預效果進行排序和比較[28]。SUCRA值范圍為0~1,其中1表示干預效果最佳,0表示干預效果最差[29]。通過漏斗圖檢驗是否存在發表偏倚或小樣本效應。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

通過數據庫檢索獲得相關文獻6 054篇,包括:CNKI(n=32)、WanFang Data(n=41)、VIP(n=57)、PubMed(n=1 205)、Embase(n=1 342)、Cochrane Library(n=1 567)、Web of Science(n=1 723)和EBSCO(n=87),通過其他途徑獲得文獻6篇。剔除重復文獻2 390篇,通過閱讀題目和摘要剔除3 552篇,通過獲取全文閱讀剔除55篇,其中研究設計不符36篇,非英文或中文文獻3篇,干預周期不足8周7篇,無法提取數據5篇,重復發表4篇,最后納入63個RCT。

2.2 納入研究的基本特征

納入研究的基本特征見附件表1。納入研究發表年份集中于近10年,其中報告結局指標IL-6共49篇(運動干預組樣本量共1 113人,非運動組樣本量共1 045人),TNF-α共47篇(運動干預組1 398人,非運動組850人),IL-10共16篇(運動干預組338人,非運動組233人)。

2.3 納入研究的偏倚風險評價結果

納入研究的偏倚風險評價結果見附件圖1。共有26篇文獻明確陳述了分組分配的方法,21篇報告了分配隱藏,13篇報告了數據分析盲法。在數據的完整性評價條目中,失訪率超過20%且未采用意向性分析則評價為高風險,納入研究中共3篇失訪率超過20%,30篇研究報告了失訪率,試驗組和對照組失訪數目和原因相似。在其他偏倚中,納入研究受試者樣本量低于10人(小樣本量偏倚)、運動干預缺乏監督、存在利益沖突等其中一項因素則評價為高風險。根據每個條目風險評價情況對每一項研究綜合評級,評級方法參考已有研究[30]:如果上述各條目無高風險,且風險不明確數量≤3,則將研究歸類為高質量;如果存在1個高風險,或無高風險但風險不明確數量≥4,則歸類為中質量;所有其他情況均評價為低質量。高質量研究32篇,中質量26篇,低質量5篇。

2.4 網狀Meta分析結果

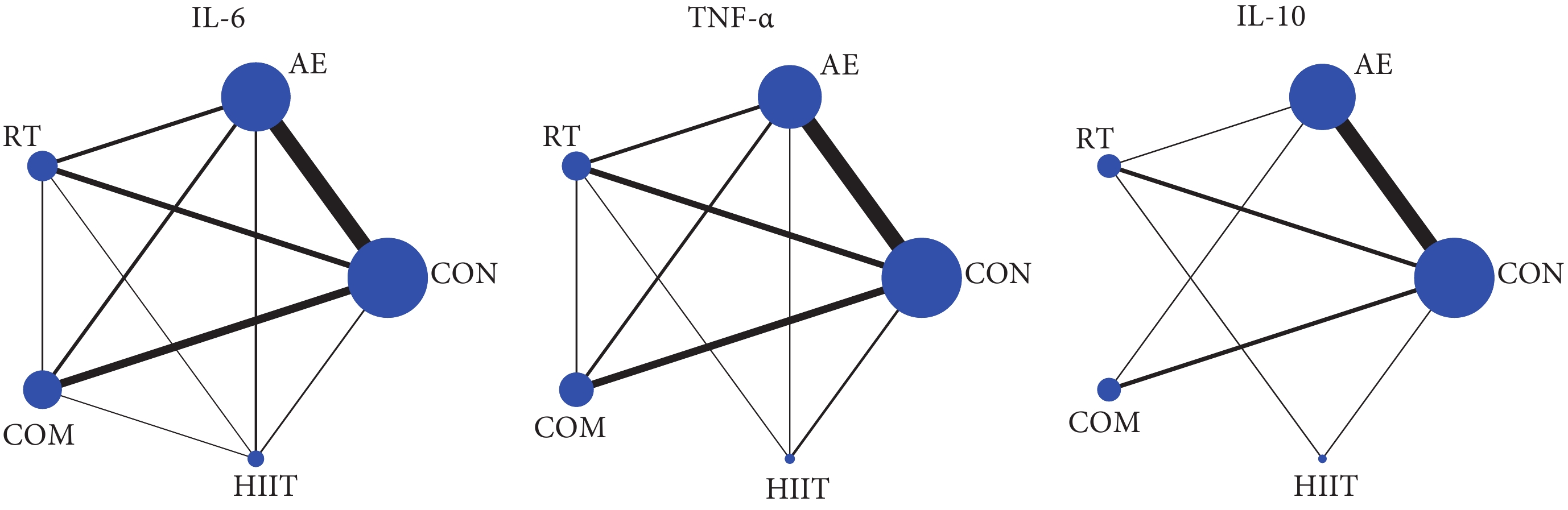

2.4.1 網絡證據圖

圖1為不同運動方式對超重或肥胖人群炎癥因子的網絡證據圖。最常見的干預類型為AE,頻率最低的為HIIT。除TNF-α中COM vs. HIIT、IL-10中COM vs. HIIT、COM vs. RT和AE vs. HIIT為間接比較證據,其余各組之間均為混合比較證據。

圖1

不同運動方式對超重或肥胖人群炎癥因子影響的網絡證據圖

圖1

不同運動方式對超重或肥胖人群炎癥因子影響的網絡證據圖

AE:有氧運動;RT:抗阻運動;COM:有氧結合抗阻運動;HIIT:高強度間歇運動;CON:對照組。

2.4.2 不一致性檢驗

通過環不一致性檢驗、不一致性模型和節點分割法檢驗了各結局指標的不一致性。環不一致性檢驗結果表明,IL-10和TNF-α所有三角閉環不一致性不顯著(P>0.05),在IL-10指標中僅“CON-AE-RT”一個閉環出現不一致,其他閉環均呈現較好一致性。不一致模型檢驗顯示各項結局指標P值均>0.05,不一致性不顯著,因此可采用一致性模型分析。節點分割法顯示,各項結局指標的直接比較證據與間接比較證據具有一致性(P>0.05),結果可靠性較高。

2.4.3 合并效應量分析和排序結果

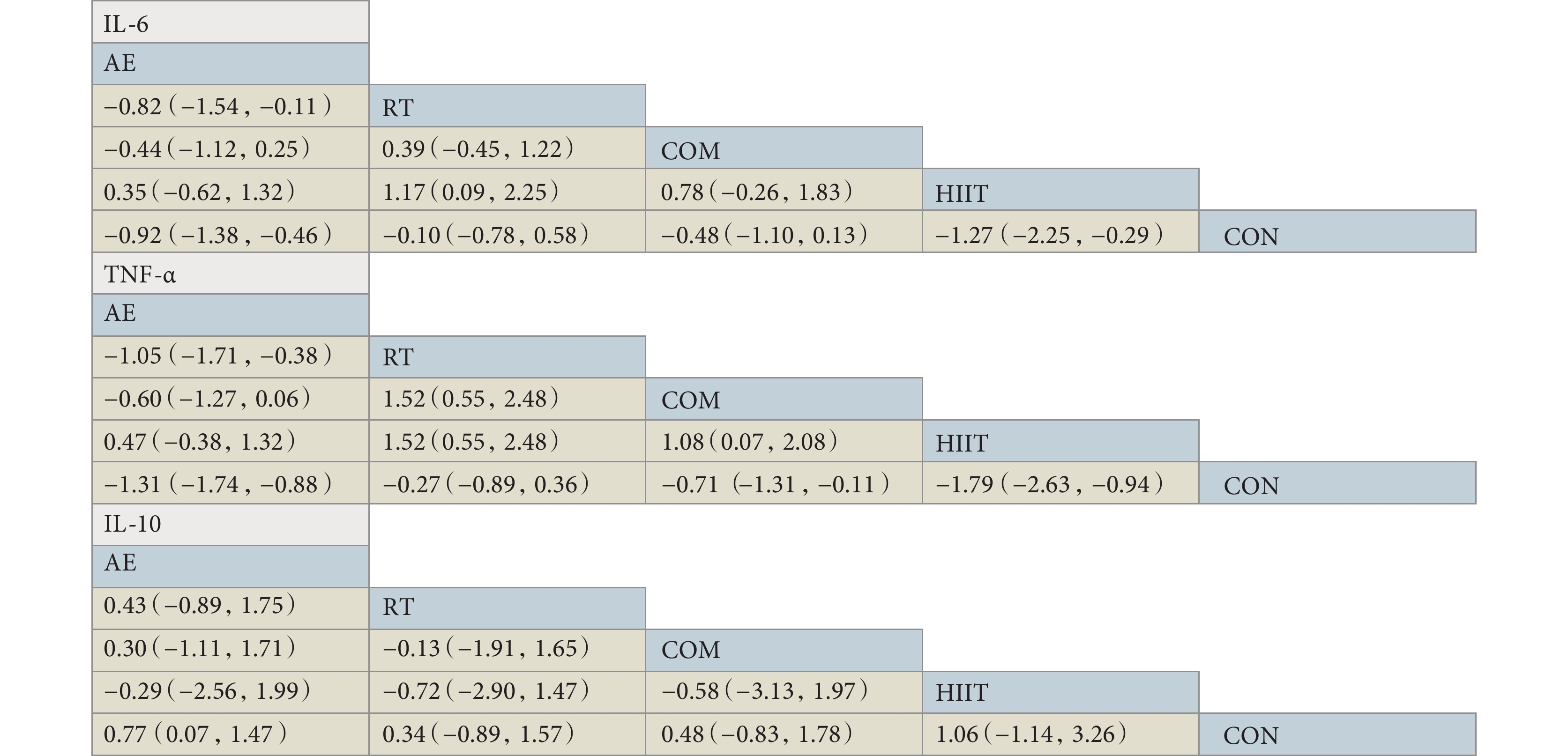

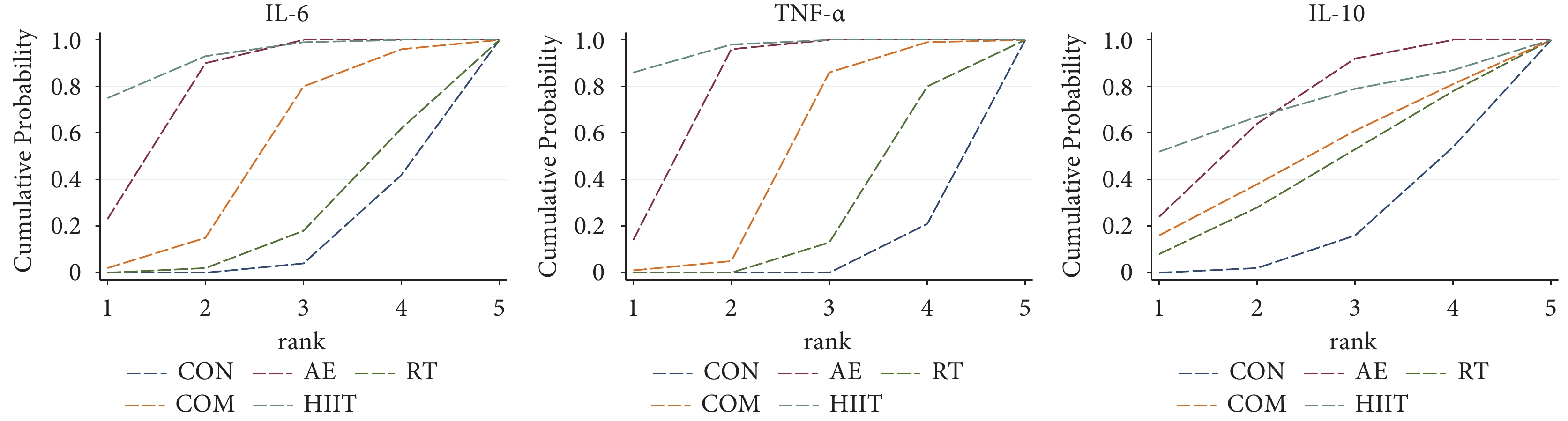

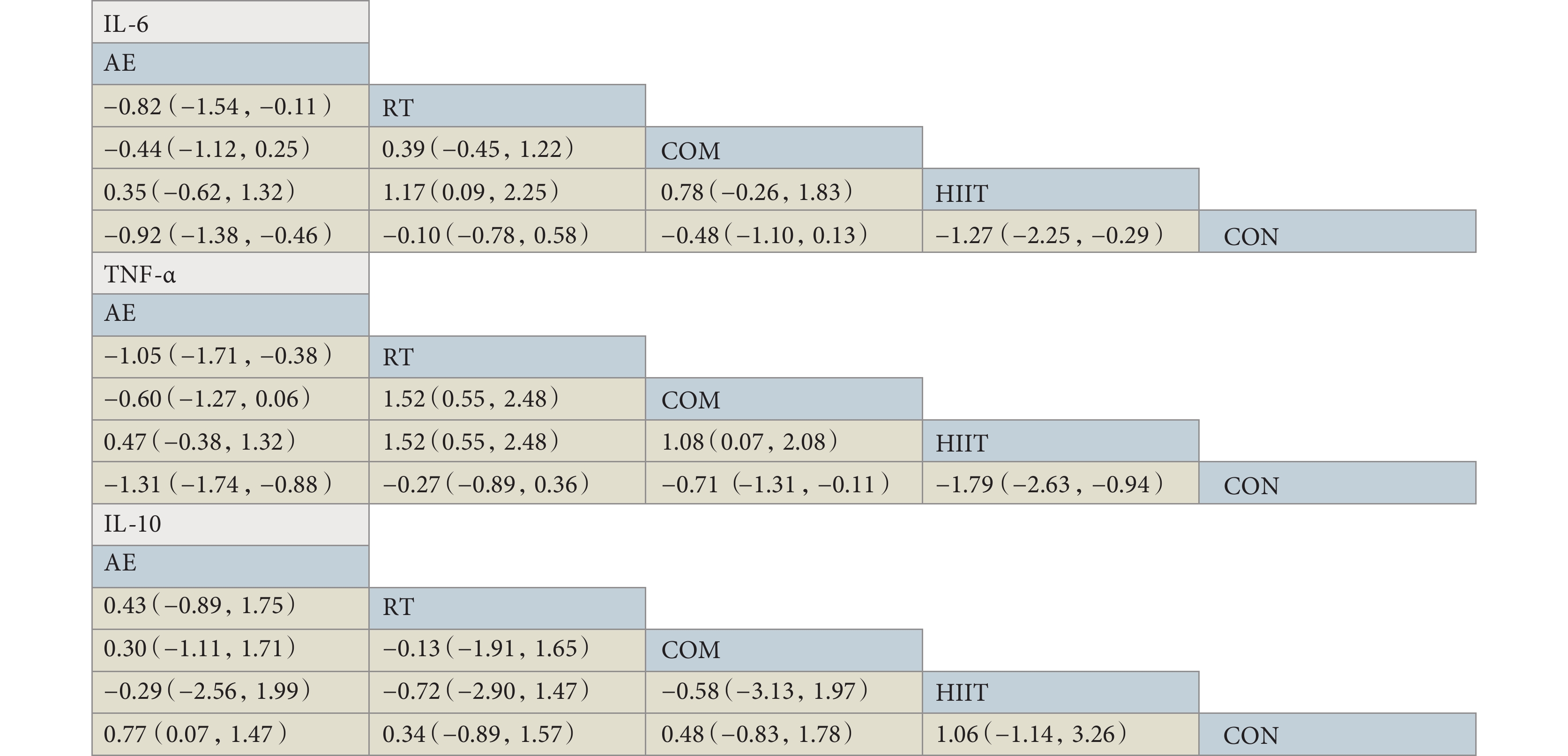

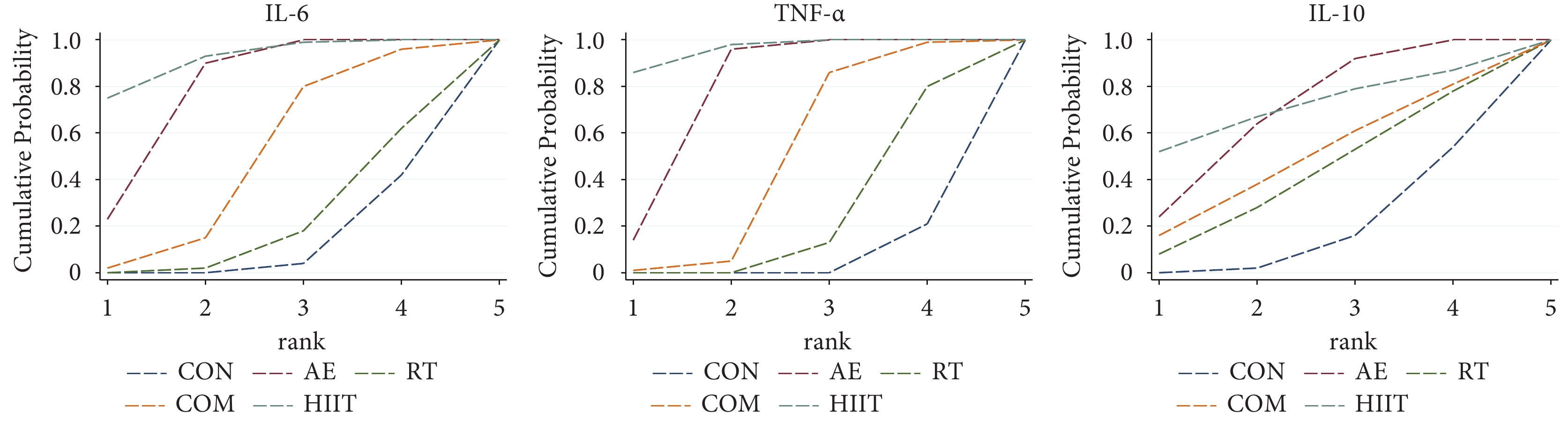

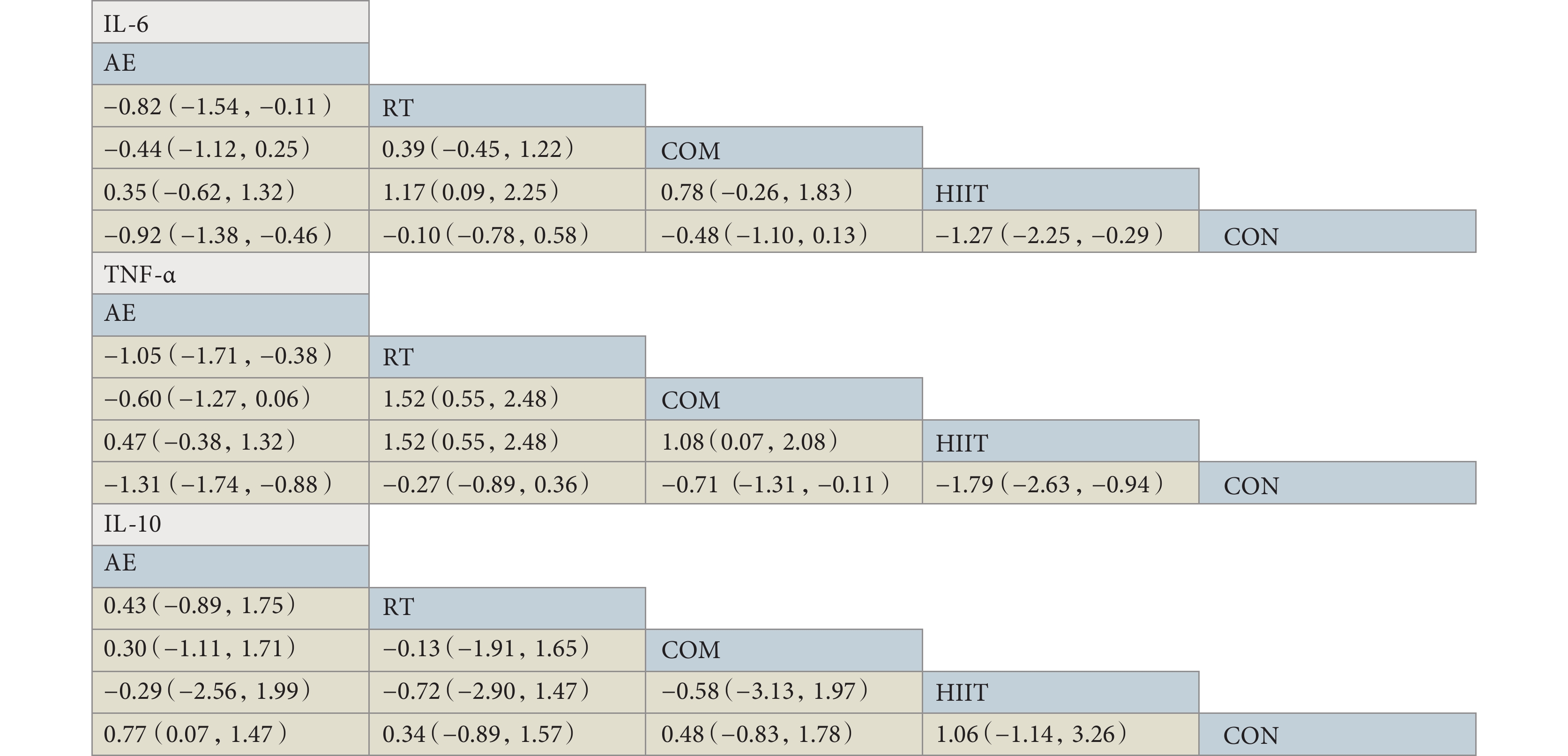

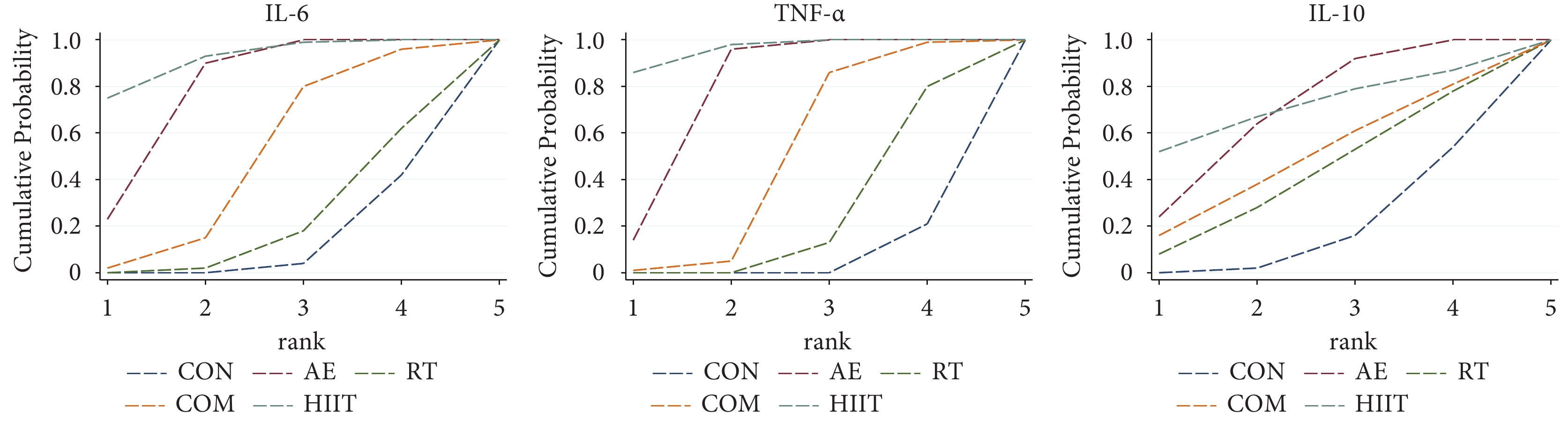

對于IL-6指標,與不運動組相比,AE[SMD=?0.92,95%CI(?1.38,?0.46),P<0.01]、HIIT[SMD=?1.27,95%CI(?2.25,?0.29),P=0.011]顯著降低超重或肥胖個體IL-6,其中AE[SMD=?0.82,95%CI(?1.54,?0.11),P<0.05]相對RT具有顯著性(圖2)。SUCRA概率排序結果顯示,HIIT作為最佳干預方式的概率最高(SUCRA=91.6),其次為AE(SUCRA=78.1)和COM(SUCRA=48.5),RT的概率最低(SUCRA=20.4)(圖3)。

圖2

網狀Meta分析結果

圖2

網狀Meta分析結果

IL-6:白介素6;TNF-α:腫瘤壞死因子α;IL-10:白介素10;AE:有氧運動;RT:抗阻運動;COM:有氧結合抗阻運動;HIIT:高強度間歇運動;CON:非運動組;加粗部分數據表示表格中縱向干預方式與橫向干預方式差異有統計學意義。

圖3

累積概率排序曲線下面積

圖3

累積概率排序曲線下面積

對于TNF-α指標,與不運動組相比,AE[SMD=?1.31,95%CI(?1.74,?0.88),P<0.01]、COM[SMD=?0.71,95%CI(?1.31,?0.11),P=0.02]、HIIT[SMD=?1.79,95%CI(?2.63,?0.94),P<0.01]顯著降低超重或肥胖個體TNF-α,其中AE[SMD=?1.05,95%CI(?1.71,?0.38),P<0.05]相對RT具有顯著性(圖2)。SUCRA概率排序結果顯示,HIIT作為最佳干預方式的概率最高(SUCRA=96.0),其次為AE(SUCRA=77.5)和COM(SUCRA=47.8),RT的概率最低(SUCRA=23.5)(圖3)。

對于IL-10指標,與不運動組相比,AE[SMD=0.77,95%CI(0.07,1.47),P=0.03]顯著提高超重或肥胖個體IL-10(圖2)。SUCRA概率排序結果顯示,HIIT作為最佳干預方式的概率最高(SUCRA=71.2),其次為AE(SUCRA=69.8)和COM(SUCRA=49.2),RT的概率最低(SUCRA=41.8)(圖3)。

2.4.4 發表偏倚或小樣本效應檢驗

通過漏斗圖對結局指標進行發表偏倚檢驗,發現各結局指標漏斗圖對稱性較好,發表偏倚或小樣本效應影響較小,結果見附件圖2。

3 討論

本研究通過匯總有關運動對超重或肥胖人群炎癥狀態影響的RCT,發現不同運動類型對IL-6、TNF-α和IL-10三種炎癥因子的影響效果具有差異,HIIT對降低IL-6、TNF-α和提高IL-10的效果最佳,其次是AE和COM,效果最差的是RT運動方式。

IL-6是一種多功能的細胞因子,在多種疾病中發揮關鍵作用,如血管生成、免疫反應、系統性青少年關節炎和特發性關節炎[16,31]。研究發現肥胖個體由于脂肪組織的堆積導致免疫細胞釋放IL-6增加[32],長期高水平IL-6狀態會導致肥胖相關并發癥的發生,如誘導胰島素抵抗[16],因此降低白色脂肪組織誘導的IL-6升高對于改善超重或肥胖人群炎癥狀態和預防并發癥發生具有重要作用。針對運動影響超重或肥胖人群IL-6變化的系統評價主要將運動組與不運動組進行比較[17,19,33],較少研究綜合比較不同運動方式之間的差異,且納入文獻數量較少。本研究通過納入大量原始研究,匯總直接比較證據和間接比較證據,探索不同運動類型之間的干預效果差異,發現AE和HIIT均可有效降低超重或肥胖人群IL-6水平,且HIIT干預方式優于其他運動類型。Wang等[18]的網狀Meta分析中發現COM是降低肥胖人群IL-6的最有效方式,而在本研究發現COM的干預效果不及AE和HIIT,造成結果不同的原因可能是納入文獻數量的差異,Wang等的研究中納入COM對IL-6影響的研究僅6篇,而本研究納入17篇。

TNF-α作為重要的促炎因子參與機體內炎癥反應和免疫應答,其含量升高會降低胰島素敏感性、促進脂肪堆積[34],堆積的脂肪組織會分泌大量的TNF-α,導致肥胖個體血清TNF-α含量高于普通人,形成惡性循環,TNF-α參與胰島素抵抗和血脂異常的調節,是Ⅱ型糖尿病誘發的危險因素之一[35],抑制TNF-α可能會改善由肥胖引起的高胰島素血癥,并降低氧化應激的影響[36],因此降低肥胖人群TNF-α水平對其健康管理尤為重要。本研究發現AE、COM和HIIT三種運動方式相對于不運動組均可顯著降低超重或肥胖人群血清TNF-α水平,且HIIT干預方式優于其他運動類型,AE和COM次之,RT干預效果相對較差,相對不運動組未出現顯著差異。

IL-10是機體重要的炎癥與免疫抑制因子,研究發現IL-10在改善肥胖個體炎癥狀態方面發揮著積極的作用,IL-10可促進巨噬細胞表型從M1向M2的轉換,M2巨噬細胞可上調IL-10的產生,顯著提高IL-10發揮抗炎作用的能力,從而改善胰島素抵抗和肥胖相關并發癥[21]。IL-10通過信號轉導及轉錄活化因子3發揮抗炎與免疫抑制作用[34,37],可增加胰島素敏感性并保護骨骼肌免受肥胖相關的巨噬細胞浸潤、炎癥細胞因子增加,降低炎癥細胞因子對胰島素信號傳導和葡萄糖代謝危害[20,38]。肥胖人群中的IL-10的循環水平低于正常體重人群[20],使其炎癥反應穩態失調,提高肥胖人群IL-10對于改善其慢性炎癥狀態和預防肥胖相關并發癥具有重要作用。本研究發現AE相對不運動顯著提高超重或肥胖人群IL-10水平,雖然排序結果表明,HIIT對IL-10的改善效果最佳,但應謹慎對待該結果,因為在納入原始文獻中僅一項研究探索了HIIT對IL-10的影響(在該項原始研究中結果顯示HIIT能夠顯著提高肥胖男性干預后的血清IL-10水平),納入數據較少可能是HIIT相對CON沒有顯著差異的原因。由于排序結果的計算主要基于網狀Meta分析結果中合并效應量的大小,在網狀Meta分析結果中HIIT與對照組的效應量相對其他干預方式更大,因此使其排序結果更高。針對HIIT干預的直接比較證據不足,多源于間接比較證據,納入研究中多數集中于AE干預方式,未來還需更多研究驗證HIIT的干預效果,為改善超重或肥胖人群炎癥狀態探索適宜的運動處方。

運動改善肥胖人群炎癥狀態的機制主要有以下幾項因素:① 長期運動可能通過促進脂肪組織血管生成,提高脂肪組織間質血管細胞中VEGF和VEGF受體2的基因表達,增加血流量[39,40],從而減少肥胖個體脂肪組織中的缺氧和相關的慢性炎癥。② 長期運動可能通過改善肥胖個體受損內皮細胞降低炎性狀態:受損的內皮細胞表達和釋放粘附分子導致循環白細胞富集[41],運動可以通過增加內皮祖細胞數量[42]和改善血流動力學修復內皮細胞,并減少內皮細胞的表達和粘附分子的釋放[43],降低巨噬細胞浸潤到脂肪組織,從而降低肥胖個體脂肪組織炎癥,并加速脂肪組織中巨噬細胞從促炎M1型向抗炎M2型轉變[44]。③ 慢性運動也可能通過減少促炎單核細胞的數量改善炎癥狀態,雖然促炎單核細胞只占整個單核細胞家族的10%,但它們是促炎細胞因子的主要生產者,如TNF-α,導致全身炎癥[44],而運動可降低機體促炎單核細胞數量[45]。④ 長期運動增加了調節性T細胞的循環數量[46],這些T細胞主要釋放抗炎細胞因子,如IL-10,能夠減少慢性炎癥。另一項研究表明,運動訓練可以增加肌肉來源的IL-6水平[47],肌肉源IL-6可誘導IL-10和IL-1Ra等抗炎細胞因子,抑制脂肪組織和浸潤巨噬細胞中TNF-α的產生,以創造抗炎環境。

本研究的局限性:① 受原始研究數量限制,本研究未將不同性別和年齡人群分類探索,其原因在于大部分研究未明確報道性別比例情況,部分研究受試者均包含男性和女性,在年齡方面,納入研究年齡跨度較大,如果依據不同性別和受試者分類探索可能將導致各亞組樣本量過低,證據等級較差。② 本研究未考慮飲食因素,目前已存在部分研究報道飲食結合運動相比單純運動對肥胖人群炎癥狀態的改善具有更好的效果,未來可針對該領域深入研究,為肥胖人群探索適宜的運動處方。

綜上所述,本研究聚焦于IL-6、TNF-α和IL-10三種炎癥因子,通過匯總有關運動對超重或肥胖人群炎癥狀態影響的RCT,發現不同運動類型對超重或肥胖人群炎癥狀態的改善效果具有差異,排序結果表明HIIT對降低IL-6、TNF-α和提高IL-10的效果最佳,其次是AE和COM,效果最差的是RT,提示可將HIIT作為改善超重或肥胖人群慢性炎癥狀態的最佳運動方案,未來還可深入探索運動結合飲食的影響,為肥胖人群探索適宜的運動處方。

慢性炎癥被認為是許多非傳染性疾病(包括心血管疾病、代謝性疾病和一些癌癥)的誘發因素和潛在原因[1],慢性低度炎癥可導致免疫衰老、骨骼肌減少和誘發胰島素抵抗[2,3]。肥胖是最常見的全身慢性低度炎癥性疾病,包括脂肪組織、骨骼肌、肝臟、胰島、腸道,甚至大腦都會出現炎癥因子浸潤[4],肥胖導致游離脂肪酸增多,進而促進炎癥信號轉導、免疫細胞浸潤和炎性細胞的轉變,引發代謝組織中的炎癥[5]。脂肪組織被認為是肥胖和慢性疾病之間的主要炎癥中樞[6],在發生肥胖的惡性循環中,白色脂肪組織的不斷擴增導致促炎細胞因子分泌量增多,包括腫瘤壞死因子α(tumor necrosis factor α,TNF-α)、C反應蛋白、白介素6(interleukin 6,IL-6)和單核細胞趨化蛋白-1等,最終誘發慢性炎癥[7]。肥胖人群處于長期慢性炎癥狀態會進一步誘發胰島素抵抗、Ⅱ型糖尿病、心血管疾病等,因此改善肥胖人群慢性炎癥狀態對預防并發癥發生和改善身體健康尤為重要。

運動對肥胖的有益效應不只局限于體重減輕,負能量平衡并不能完全解釋運動帶來的健康益處[8]。運動對肥胖的積極效應還應考慮運動對機體抗炎作用。目前,學者針對運動對肥胖人群炎癥因子的影響開展了大量研究,眾多研究顯示運動在一定程度上可以通過促進抗炎因子的表達和抑制促炎因子的表達,改善肥胖人群慢性低度炎癥狀態[9,10],但各研究間結果差異較大,結論也具有較大爭議[11-14],例如部分研究顯示長期高強度間歇運動(high-intensity interval training,HIIT)和有氧運動(aerobic exercise,AE)對超重或肥胖人群血清TNF-α含量的變化沒有顯著影響[14],而部分研究發現長期HIIT對超重或肥胖人群血清TNF-α的降低效果顯著優于AE[15]。在超重或肥胖個體中血清IL-6和TNF-α的含量相比普通人上升,IL-6和TNF-α參與肥胖人群炎癥狀態和其多種病理的發生發展[6,16],但是已有系統評價對IL-6和TNF-α探索分析所納入的文獻量不足[17-19],證據等級較低,導致各研究之間結論存在一定的爭議,未能明確不同運動類型之間的差異和最佳運動方式。另外肥胖個體中血清白介素10(interleukin 10,IL-10)含量也出現降低[20],而IL-10作為體內重要的抗炎因子,可促進巨噬細胞表型從M1向M2的轉換,從而改善胰島素抵抗和肥胖相關并發癥[21],因此改善肥胖個體IL-10含量對其慢性炎癥狀態具有重要作用,運動對肥胖個體IL-10的影響效果也具有爭議,但目前尚未發現針對運動對肥胖人群IL-10水平影響的系統評價。因此,本研究通過網狀Meta分析方法,系統評價不同類型運動方式對超重或肥胖人群血清炎癥因子的影響,為緩解超重或肥胖人群慢性炎癥探索出適宜有效的運動方式。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

隨機對照試驗(randomized controlled trial,RCT),語言限英文和中文。

1.1.2 研究對象

納入超重或肥胖人群,歐洲人界定標準為BMI≥25 kg/m2(超重)或BMI≥30 kg/m2(肥胖),亞洲人界定標準為BMI≥24 kg/m2(超重)或BMI≥28 kg/m2(肥胖)。若納入研究未提供BMI,則以體脂百分比(percentage of body fat,BF%)為標準(女性BF%≥30%,男性BF%≥25%)。

1.1.3 干預措施

運動干預至少8周,納入干預的運動類型包括AE、抗阻運動(resistance training,RT)、有氧結合抗阻運動(combined exercise,COM)、HIIT。納入空白對照組為不采取任何運動干預或僅為輕微的拉伸活動,納入研究含或不含空白對照組均可納入。

1.1.4 結局指標

運動干預前后評估炎癥因子IL-6、TNF-α、IL-10中至少一個。

1.1.5 排除標準

① 學位論文、會議記錄或摘要,無法獲取全文;② 無法從文獻中提取出有效的結局數據,且聯系作者無果;③ 重復發表的文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、PubMed、EBSCO、Cochrane Library、Web of Science和Embase數據庫,搜集有關運動對超重或肥胖人群炎癥因子影響的RCT,檢索時限均從2000年1月至2023年4月。采用主題詞結合自由詞的檢索策略,中文文獻僅納入核心期刊文獻。此外,追溯納入文獻的參考文獻,以補充獲取相關文獻。中文檢索詞包括:運動、訓練、鍛煉、超重、肥胖、炎癥、白介素6、腫瘤壞死因子α、白介素10、隨機對照試驗等;英文檢索詞包括:exercise、training、aerobic exercise、aerobic training、moderate intensity continuous training、resistance training、resistance exercise、strength training、strength exercise、combined training、combined exercise、concurrent training、high intensity interval training、sprint interval training、walking、physical activity、obesity、obese、overweight、inflammation、inflammat*、interleukin、IL-6、TNF-α、IL-10、randomized controlled trial、RCT等。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2位研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則咨詢第三方協助判斷,缺乏的資料盡量與作者聯系予以補充。文獻篩選時首先閱讀文題和摘要,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀全文,以確定最終是否納入。資料提取內容主要包括:第一作者、發表年份、干預對象(各組樣本量、性別、年齡、BMI)、干預措施(運動方式、周期、頻率)和結局指標。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名研究者按照Cochrane手冊針對RCT的偏倚風險評價工具[22]評價納入研究的偏倚風險。

1.5 統計分析

為減小基線差異的影響,本研究采用干預前后平均值和標準差的變化值進行效應量合并。標準差變化的計算方法采用Cochrane手冊(6.3版)[23]提供的公式進行換算。根據PRISMA網狀Meta分析指南[24],在頻率學框架下[25],采用隨機效應模型,在Stata 16.0軟件中實現效應量合并及其95%可信區間(confidence interval,CI)的計算。由于結局指標的測量單位不一致,因此采用標準化均值差(standardised mean difference,SMD)為合并效應量。

通過繪制網絡證據圖描述運動干預措施之間的關系,其中連接節點的線代表干預措施之間的直接比較,線的粗細與研究數量成正比,節點的大小與樣本量的數量成正比。通過計算不一致因子及其95%CI評價各閉環的一致性[26]。采用不一致模型檢驗不一致情況,當P>0.05時,采用一致性模型分析[27]。通過累計排序概率圖下面積(surface under the cumulative ranking,SUCRA)對不同運動類型的干預效果進行排序和比較[28]。SUCRA值范圍為0~1,其中1表示干預效果最佳,0表示干預效果最差[29]。通過漏斗圖檢驗是否存在發表偏倚或小樣本效應。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

通過數據庫檢索獲得相關文獻6 054篇,包括:CNKI(n=32)、WanFang Data(n=41)、VIP(n=57)、PubMed(n=1 205)、Embase(n=1 342)、Cochrane Library(n=1 567)、Web of Science(n=1 723)和EBSCO(n=87),通過其他途徑獲得文獻6篇。剔除重復文獻2 390篇,通過閱讀題目和摘要剔除3 552篇,通過獲取全文閱讀剔除55篇,其中研究設計不符36篇,非英文或中文文獻3篇,干預周期不足8周7篇,無法提取數據5篇,重復發表4篇,最后納入63個RCT。

2.2 納入研究的基本特征

納入研究的基本特征見附件表1。納入研究發表年份集中于近10年,其中報告結局指標IL-6共49篇(運動干預組樣本量共1 113人,非運動組樣本量共1 045人),TNF-α共47篇(運動干預組1 398人,非運動組850人),IL-10共16篇(運動干預組338人,非運動組233人)。

2.3 納入研究的偏倚風險評價結果

納入研究的偏倚風險評價結果見附件圖1。共有26篇文獻明確陳述了分組分配的方法,21篇報告了分配隱藏,13篇報告了數據分析盲法。在數據的完整性評價條目中,失訪率超過20%且未采用意向性分析則評價為高風險,納入研究中共3篇失訪率超過20%,30篇研究報告了失訪率,試驗組和對照組失訪數目和原因相似。在其他偏倚中,納入研究受試者樣本量低于10人(小樣本量偏倚)、運動干預缺乏監督、存在利益沖突等其中一項因素則評價為高風險。根據每個條目風險評價情況對每一項研究綜合評級,評級方法參考已有研究[30]:如果上述各條目無高風險,且風險不明確數量≤3,則將研究歸類為高質量;如果存在1個高風險,或無高風險但風險不明確數量≥4,則歸類為中質量;所有其他情況均評價為低質量。高質量研究32篇,中質量26篇,低質量5篇。

2.4 網狀Meta分析結果

2.4.1 網絡證據圖

圖1為不同運動方式對超重或肥胖人群炎癥因子的網絡證據圖。最常見的干預類型為AE,頻率最低的為HIIT。除TNF-α中COM vs. HIIT、IL-10中COM vs. HIIT、COM vs. RT和AE vs. HIIT為間接比較證據,其余各組之間均為混合比較證據。

圖1

不同運動方式對超重或肥胖人群炎癥因子影響的網絡證據圖

圖1

不同運動方式對超重或肥胖人群炎癥因子影響的網絡證據圖

AE:有氧運動;RT:抗阻運動;COM:有氧結合抗阻運動;HIIT:高強度間歇運動;CON:對照組。

2.4.2 不一致性檢驗

通過環不一致性檢驗、不一致性模型和節點分割法檢驗了各結局指標的不一致性。環不一致性檢驗結果表明,IL-10和TNF-α所有三角閉環不一致性不顯著(P>0.05),在IL-10指標中僅“CON-AE-RT”一個閉環出現不一致,其他閉環均呈現較好一致性。不一致模型檢驗顯示各項結局指標P值均>0.05,不一致性不顯著,因此可采用一致性模型分析。節點分割法顯示,各項結局指標的直接比較證據與間接比較證據具有一致性(P>0.05),結果可靠性較高。

2.4.3 合并效應量分析和排序結果

對于IL-6指標,與不運動組相比,AE[SMD=?0.92,95%CI(?1.38,?0.46),P<0.01]、HIIT[SMD=?1.27,95%CI(?2.25,?0.29),P=0.011]顯著降低超重或肥胖個體IL-6,其中AE[SMD=?0.82,95%CI(?1.54,?0.11),P<0.05]相對RT具有顯著性(圖2)。SUCRA概率排序結果顯示,HIIT作為最佳干預方式的概率最高(SUCRA=91.6),其次為AE(SUCRA=78.1)和COM(SUCRA=48.5),RT的概率最低(SUCRA=20.4)(圖3)。

圖2

網狀Meta分析結果

圖2

網狀Meta分析結果

IL-6:白介素6;TNF-α:腫瘤壞死因子α;IL-10:白介素10;AE:有氧運動;RT:抗阻運動;COM:有氧結合抗阻運動;HIIT:高強度間歇運動;CON:非運動組;加粗部分數據表示表格中縱向干預方式與橫向干預方式差異有統計學意義。

圖3

累積概率排序曲線下面積

圖3

累積概率排序曲線下面積

對于TNF-α指標,與不運動組相比,AE[SMD=?1.31,95%CI(?1.74,?0.88),P<0.01]、COM[SMD=?0.71,95%CI(?1.31,?0.11),P=0.02]、HIIT[SMD=?1.79,95%CI(?2.63,?0.94),P<0.01]顯著降低超重或肥胖個體TNF-α,其中AE[SMD=?1.05,95%CI(?1.71,?0.38),P<0.05]相對RT具有顯著性(圖2)。SUCRA概率排序結果顯示,HIIT作為最佳干預方式的概率最高(SUCRA=96.0),其次為AE(SUCRA=77.5)和COM(SUCRA=47.8),RT的概率最低(SUCRA=23.5)(圖3)。

對于IL-10指標,與不運動組相比,AE[SMD=0.77,95%CI(0.07,1.47),P=0.03]顯著提高超重或肥胖個體IL-10(圖2)。SUCRA概率排序結果顯示,HIIT作為最佳干預方式的概率最高(SUCRA=71.2),其次為AE(SUCRA=69.8)和COM(SUCRA=49.2),RT的概率最低(SUCRA=41.8)(圖3)。

2.4.4 發表偏倚或小樣本效應檢驗

通過漏斗圖對結局指標進行發表偏倚檢驗,發現各結局指標漏斗圖對稱性較好,發表偏倚或小樣本效應影響較小,結果見附件圖2。

3 討論

本研究通過匯總有關運動對超重或肥胖人群炎癥狀態影響的RCT,發現不同運動類型對IL-6、TNF-α和IL-10三種炎癥因子的影響效果具有差異,HIIT對降低IL-6、TNF-α和提高IL-10的效果最佳,其次是AE和COM,效果最差的是RT運動方式。

IL-6是一種多功能的細胞因子,在多種疾病中發揮關鍵作用,如血管生成、免疫反應、系統性青少年關節炎和特發性關節炎[16,31]。研究發現肥胖個體由于脂肪組織的堆積導致免疫細胞釋放IL-6增加[32],長期高水平IL-6狀態會導致肥胖相關并發癥的發生,如誘導胰島素抵抗[16],因此降低白色脂肪組織誘導的IL-6升高對于改善超重或肥胖人群炎癥狀態和預防并發癥發生具有重要作用。針對運動影響超重或肥胖人群IL-6變化的系統評價主要將運動組與不運動組進行比較[17,19,33],較少研究綜合比較不同運動方式之間的差異,且納入文獻數量較少。本研究通過納入大量原始研究,匯總直接比較證據和間接比較證據,探索不同運動類型之間的干預效果差異,發現AE和HIIT均可有效降低超重或肥胖人群IL-6水平,且HIIT干預方式優于其他運動類型。Wang等[18]的網狀Meta分析中發現COM是降低肥胖人群IL-6的最有效方式,而在本研究發現COM的干預效果不及AE和HIIT,造成結果不同的原因可能是納入文獻數量的差異,Wang等的研究中納入COM對IL-6影響的研究僅6篇,而本研究納入17篇。

TNF-α作為重要的促炎因子參與機體內炎癥反應和免疫應答,其含量升高會降低胰島素敏感性、促進脂肪堆積[34],堆積的脂肪組織會分泌大量的TNF-α,導致肥胖個體血清TNF-α含量高于普通人,形成惡性循環,TNF-α參與胰島素抵抗和血脂異常的調節,是Ⅱ型糖尿病誘發的危險因素之一[35],抑制TNF-α可能會改善由肥胖引起的高胰島素血癥,并降低氧化應激的影響[36],因此降低肥胖人群TNF-α水平對其健康管理尤為重要。本研究發現AE、COM和HIIT三種運動方式相對于不運動組均可顯著降低超重或肥胖人群血清TNF-α水平,且HIIT干預方式優于其他運動類型,AE和COM次之,RT干預效果相對較差,相對不運動組未出現顯著差異。

IL-10是機體重要的炎癥與免疫抑制因子,研究發現IL-10在改善肥胖個體炎癥狀態方面發揮著積極的作用,IL-10可促進巨噬細胞表型從M1向M2的轉換,M2巨噬細胞可上調IL-10的產生,顯著提高IL-10發揮抗炎作用的能力,從而改善胰島素抵抗和肥胖相關并發癥[21]。IL-10通過信號轉導及轉錄活化因子3發揮抗炎與免疫抑制作用[34,37],可增加胰島素敏感性并保護骨骼肌免受肥胖相關的巨噬細胞浸潤、炎癥細胞因子增加,降低炎癥細胞因子對胰島素信號傳導和葡萄糖代謝危害[20,38]。肥胖人群中的IL-10的循環水平低于正常體重人群[20],使其炎癥反應穩態失調,提高肥胖人群IL-10對于改善其慢性炎癥狀態和預防肥胖相關并發癥具有重要作用。本研究發現AE相對不運動顯著提高超重或肥胖人群IL-10水平,雖然排序結果表明,HIIT對IL-10的改善效果最佳,但應謹慎對待該結果,因為在納入原始文獻中僅一項研究探索了HIIT對IL-10的影響(在該項原始研究中結果顯示HIIT能夠顯著提高肥胖男性干預后的血清IL-10水平),納入數據較少可能是HIIT相對CON沒有顯著差異的原因。由于排序結果的計算主要基于網狀Meta分析結果中合并效應量的大小,在網狀Meta分析結果中HIIT與對照組的效應量相對其他干預方式更大,因此使其排序結果更高。針對HIIT干預的直接比較證據不足,多源于間接比較證據,納入研究中多數集中于AE干預方式,未來還需更多研究驗證HIIT的干預效果,為改善超重或肥胖人群炎癥狀態探索適宜的運動處方。

運動改善肥胖人群炎癥狀態的機制主要有以下幾項因素:① 長期運動可能通過促進脂肪組織血管生成,提高脂肪組織間質血管細胞中VEGF和VEGF受體2的基因表達,增加血流量[39,40],從而減少肥胖個體脂肪組織中的缺氧和相關的慢性炎癥。② 長期運動可能通過改善肥胖個體受損內皮細胞降低炎性狀態:受損的內皮細胞表達和釋放粘附分子導致循環白細胞富集[41],運動可以通過增加內皮祖細胞數量[42]和改善血流動力學修復內皮細胞,并減少內皮細胞的表達和粘附分子的釋放[43],降低巨噬細胞浸潤到脂肪組織,從而降低肥胖個體脂肪組織炎癥,并加速脂肪組織中巨噬細胞從促炎M1型向抗炎M2型轉變[44]。③ 慢性運動也可能通過減少促炎單核細胞的數量改善炎癥狀態,雖然促炎單核細胞只占整個單核細胞家族的10%,但它們是促炎細胞因子的主要生產者,如TNF-α,導致全身炎癥[44],而運動可降低機體促炎單核細胞數量[45]。④ 長期運動增加了調節性T細胞的循環數量[46],這些T細胞主要釋放抗炎細胞因子,如IL-10,能夠減少慢性炎癥。另一項研究表明,運動訓練可以增加肌肉來源的IL-6水平[47],肌肉源IL-6可誘導IL-10和IL-1Ra等抗炎細胞因子,抑制脂肪組織和浸潤巨噬細胞中TNF-α的產生,以創造抗炎環境。

本研究的局限性:① 受原始研究數量限制,本研究未將不同性別和年齡人群分類探索,其原因在于大部分研究未明確報道性別比例情況,部分研究受試者均包含男性和女性,在年齡方面,納入研究年齡跨度較大,如果依據不同性別和受試者分類探索可能將導致各亞組樣本量過低,證據等級較差。② 本研究未考慮飲食因素,目前已存在部分研究報道飲食結合運動相比單純運動對肥胖人群炎癥狀態的改善具有更好的效果,未來可針對該領域深入研究,為肥胖人群探索適宜的運動處方。

綜上所述,本研究聚焦于IL-6、TNF-α和IL-10三種炎癥因子,通過匯總有關運動對超重或肥胖人群炎癥狀態影響的RCT,發現不同運動類型對超重或肥胖人群炎癥狀態的改善效果具有差異,排序結果表明HIIT對降低IL-6、TNF-α和提高IL-10的效果最佳,其次是AE和COM,效果最差的是RT,提示可將HIIT作為改善超重或肥胖人群慢性炎癥狀態的最佳運動方案,未來還可深入探索運動結合飲食的影響,為肥胖人群探索適宜的運動處方。