引用本文: 于鵬真, 閆菁菁, 梁貝貝, 李佳, 李彬. 中成藥防治高脂血癥的臨床證據圖. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(9): 1061-1069. doi: 10.7507/1672-2531.202310005 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

高脂血癥又稱血脂異常,是以血液中總膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白膽固醇含量升高和/或高密度脂蛋白膽固醇含量降低為主要特征的代謝異常性疾病[1,2]。心血管疾病在我國居民疾病死亡構成比中居首位[3]。研究表明,高脂血癥與心血管疾病的發生發展密不可分,是心血管疾病預防的主要可控制環節[4,5],其治療在預防心源性死亡等方面有積極作用[6]。目前,西醫對于高脂血癥的治療有他汀類、貝特類、煙酸類、膽固醇吸收抑制劑及PCSK-9抑制劑等藥物[7],且主要為他汀類藥物單藥治療[8,9],雖療效確切但也有橫紋肌溶解等副作用[10]。隨著研究的深入,中成藥治療高脂血癥受到重視,有大量研究[11-14]證實,中成藥在高脂血癥治療方面除改善血脂指標,還可改善患者生活質量且依從性較高,但目前尚缺乏對該領域臨床研究證據的全面掌握。

證據圖是一種證據綜合研究的新方法與呈現形式,可以描述某領域的研究數量、性質和特點,概括該領域研究進展,提高研究的有效性和實用性[15-17]。本文通過全面檢索和梳理中成藥治療高脂血癥的臨床研究文獻,利用證據圖直觀展示當前研究進展、研究優勢、證據分布和目前臨床研究局限性,為相關研究人員、臨床工作者提供數據信息支持,為后續的臨床研究設計、優化選題設置提供一定的參考,以期提高中成藥臨床研究的質量。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

納入研究對象為符合高脂血癥診斷標準的患者,不限年齡、性別、地域、種族等。研究類型為隨機對照試驗、非隨機對照試驗等。試驗組干預措施為中成藥或中成藥聯合常規治療,對照組為常規西藥治療、安慰劑或空白對照。

1.1.2 排除標準

① 重復發表的文獻;② 試驗組干預措施為院內制劑、中藥湯劑等;③ 無法獲取原文的文獻;④ 僅為臨床試驗方案,未完成臨床試驗;⑤ 研究數據有誤或不全者;⑥ 動物實驗、會議摘要、綜述等其他類型的文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、SinoMed、PubMed、Cochrane Library、Embase和Web of Science數據庫,搜集中成藥治療高脂血癥的相關研究,檢索時限均從建庫至2022年12月31日。此外,追溯納入文獻的參考文獻,以補充相關文獻。檢索采取主題詞與自由詞相結合的方式。中文檢索詞包括:高脂血癥、高膽固醇血癥、高甘油三酯血癥、血脂異常等,學科限定為中醫學、中醫內科學、中西醫結合等中醫相關學科。英文檢索詞包括:traditional Chinese medicine、herbal medicine、hyperlipemia、hyperlipidemias及在中文數據庫出現頻次較多的中成藥,如血脂康,脂必妥等。為確保檢索的全面性,按照各數據庫檢索特點,選擇主題詞,自由詞,關鍵詞,標題和摘要等多種匹配方式進行系統檢索。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2位研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則咨詢第三方協助判斷,缺乏的資料盡量與作者聯系予以補充。文獻篩選時首先閱讀文題和摘要,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀全文,以確定最終是否納入。資料提取內容主要包括:納入研究的作者、發表年份、研究類型、樣本量、中醫證型、干預措施、療程、結局指標等信息。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名研究者按照Cochrane手冊針對RCT的偏倚風險評價工具評價納入研究的偏倚風險。

1.5 統計分析

證據圖可以通過濃縮當前研究證據,展示包涵所有研究基本特征的圖表,進而展示研究領域全貌[15]。本研究采用文字結合圖表的方式對納入研究的基本特征進行呈現。用流程圖呈現文獻篩選過程,用折線圖呈現發文趨勢,用柱狀圖展示不同干預療程分布情況,采用Excel 2016繪制的氣泡圖展示中醫證型、防治方案及結局指標,其中Y軸為不同干預措施,氣泡中的數字表示該干預措施對應的文獻量。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢出相關文獻80 777篇,包括CNKI(n=44 281)、WanFang Data(n=12 049)、VIP(n=5 987)、SinoMed(n=13 693)、PubMed(n=1 926)、Cochrane Library(n=620)、Embase(n=2 174)和Web of Science(n=47)。經逐層篩選后,最終納入865篇文獻,其中中文文獻847篇,英文文獻18篇。

2.2 發文趨勢

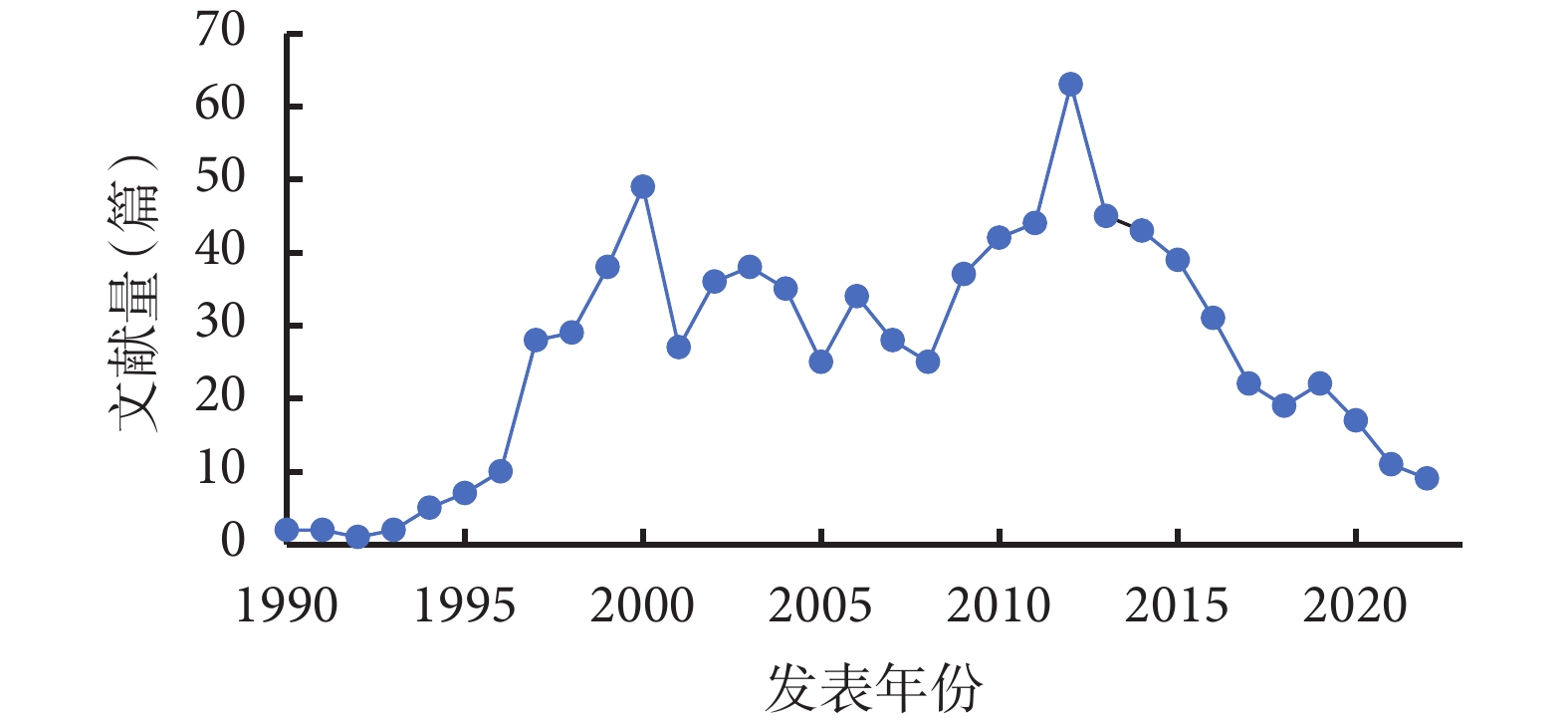

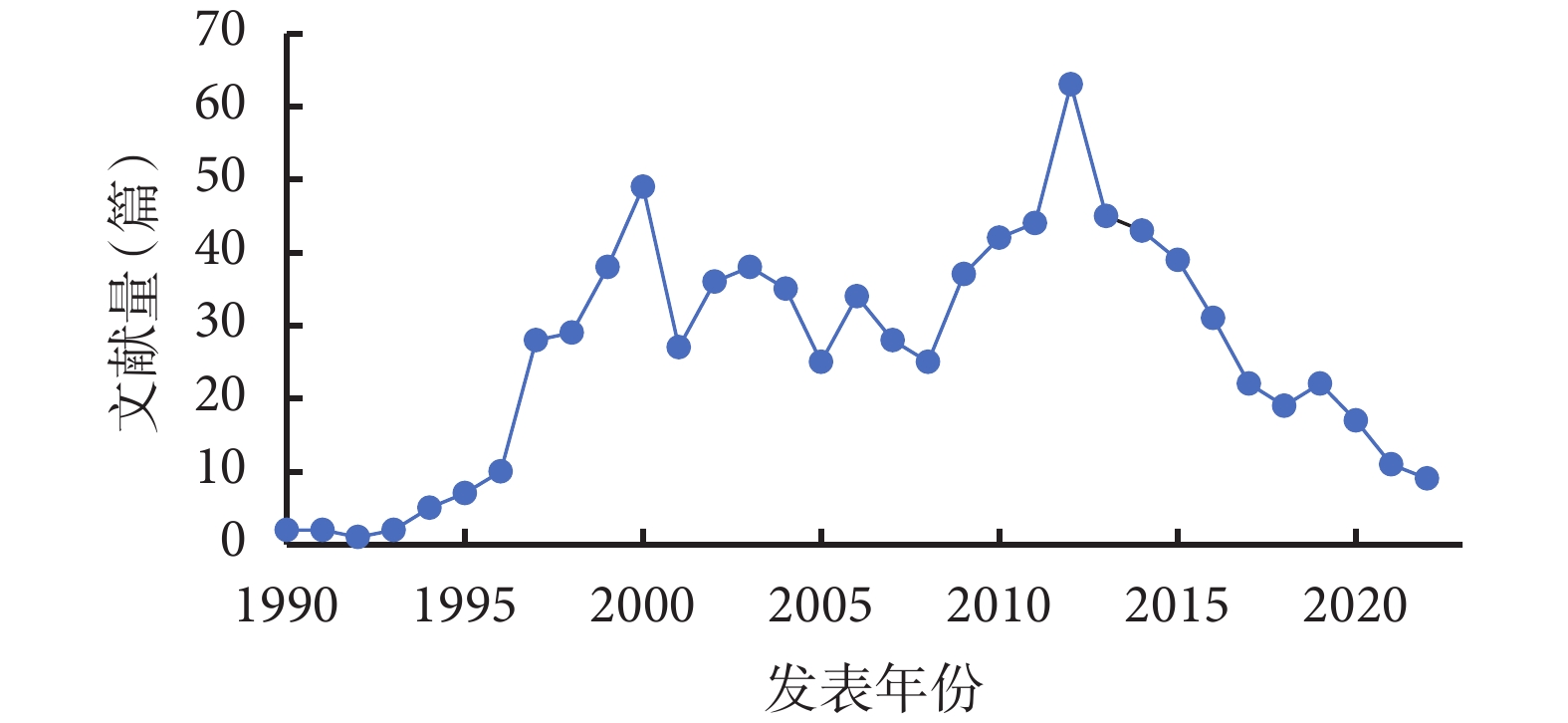

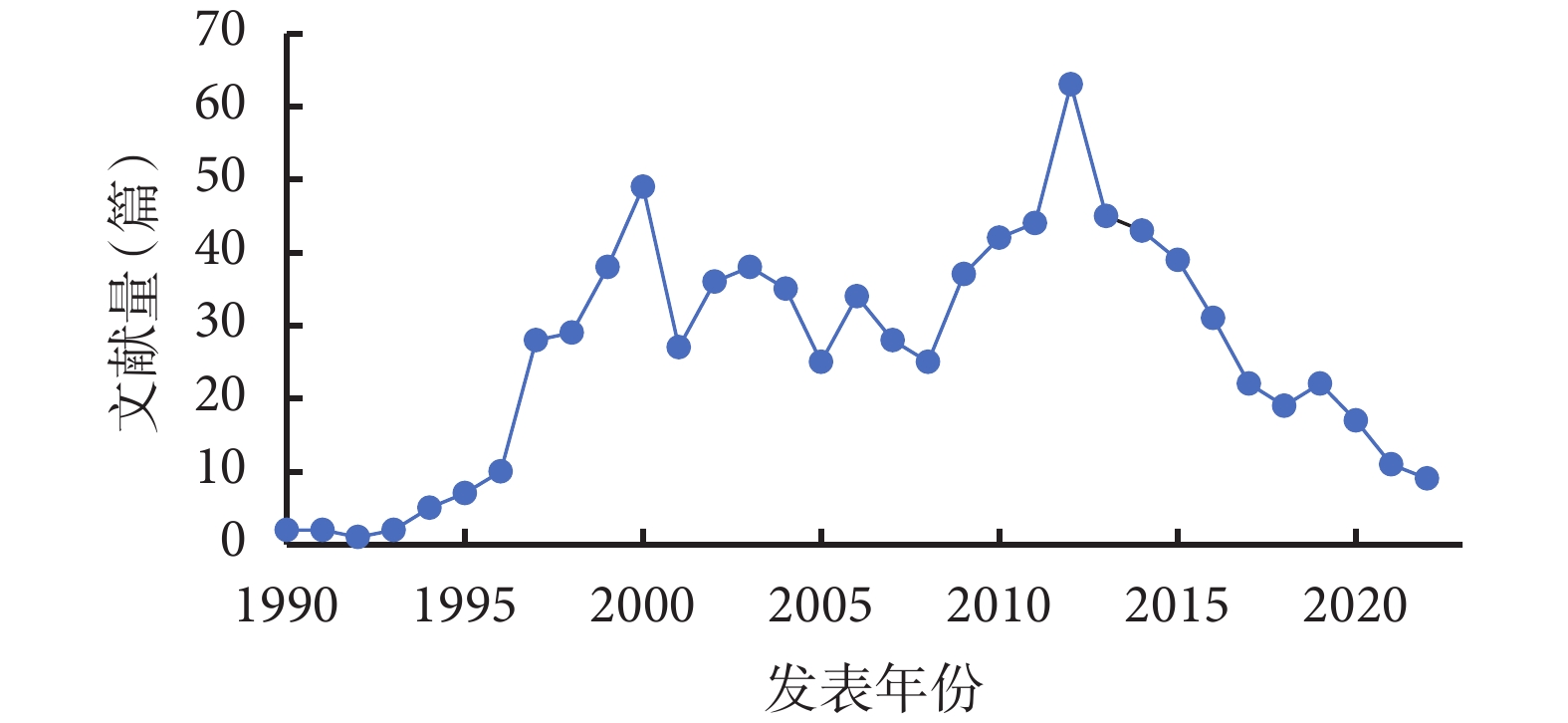

分析1990年1月至2022年12月發表的865篇臨床研究,發文量從1990年開始呈增長趨勢,至2012年達到最大值,隨后開始呈下降趨勢(圖1)。

圖1

文獻發表的年度趨勢

圖1

文獻發表的年度趨勢

2.3 不同中成藥的發文量

共獲得79種中成藥,以血脂康的研究最多,不同中成藥發文量差異較大。見表1。其中強力定眩片、五子降脂膠囊、熊膽膠囊、心舒寶片、丹蔞片、參松養心膠囊、鎮腦寧膠囊、心血寧片、芪龍膠囊、丹七軟膠囊、養血清腦顆粒、芪參益氣滴丸、腦心清片、脂清膠囊、桑葛降脂丸、丹香清脂顆粒、天丹通絡膠囊、降脂寧顆粒、紅花注射液、疏血通注射液、心元膠囊等21種干預措施僅獲得1篇相關文獻,未在表中呈現。

2.4 臨床研究規模

納入研究中,樣本量最少為17例,樣本量最多為626例,總體來說樣本量在60~100例的臨床研究最多(表2)。

2.5 防治方案與療程

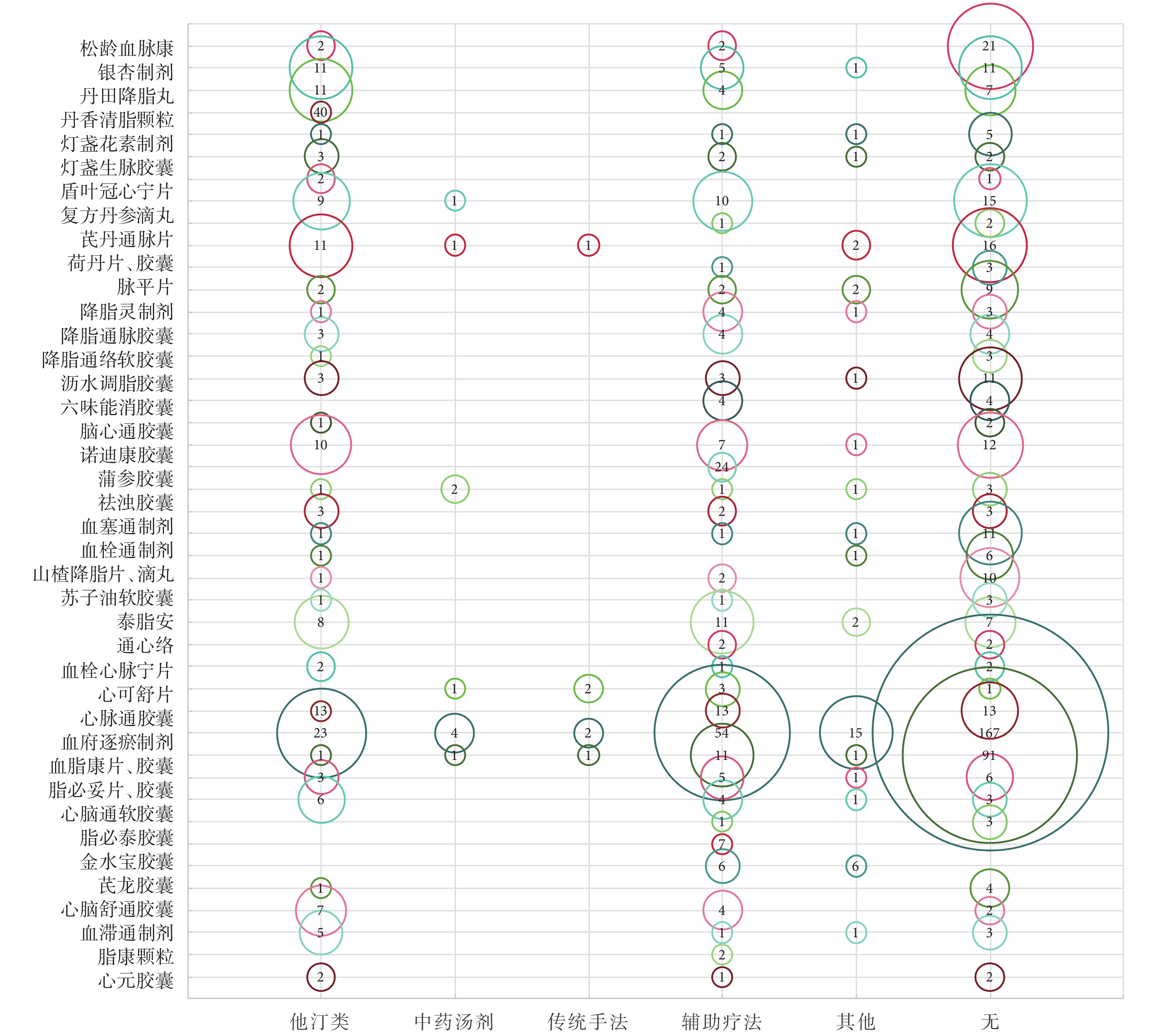

2.5.1 防治方案

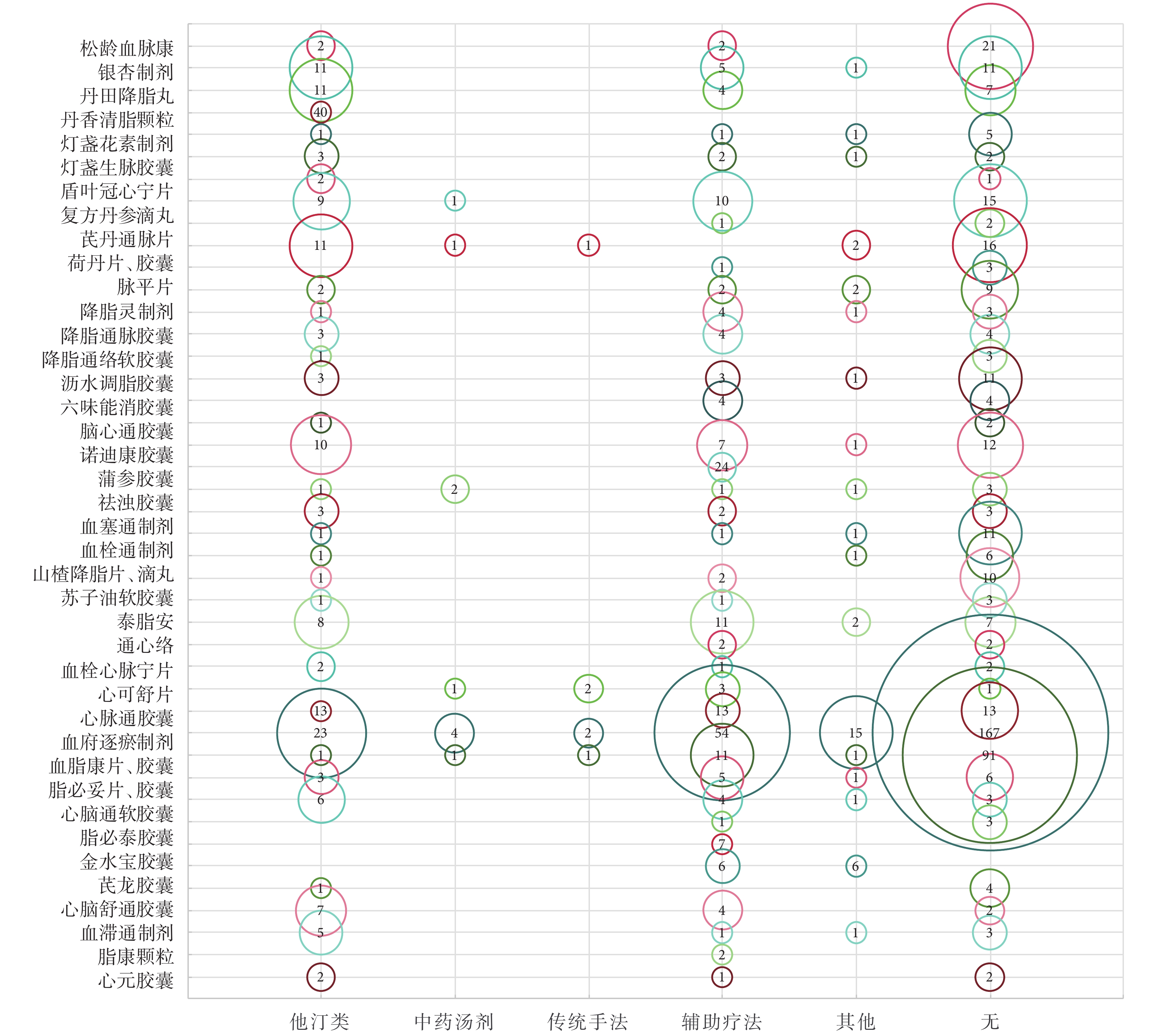

488項研究干預措施為僅使用中成藥;175項研究合并飲食、運動等輔助療法;188項研究聯合常規西藥,其中147項研究聯合他汀類藥物;8項合并中藥湯劑;6項研究合并針刺、電針等中醫傳統手法(圖2)。其中,如針對某種中成藥的所有研究均為僅使用中成藥則沒在圖中呈現。

圖2

中成藥高脂血癥干預方案證據分布

圖2

中成藥高脂血癥干預方案證據分布

氣泡中數字表示該干預措施合并用藥的文獻量;他汀類藥物包括阿托伐他汀鈣片、瑞舒伐他汀鈣片等;傳統療法包括針刺、電針等;輔助療法包括生活方式指導、膳食指導、運動等;其他包括非他汀類降脂藥、常規基礎治療等。

2.5.2 療程

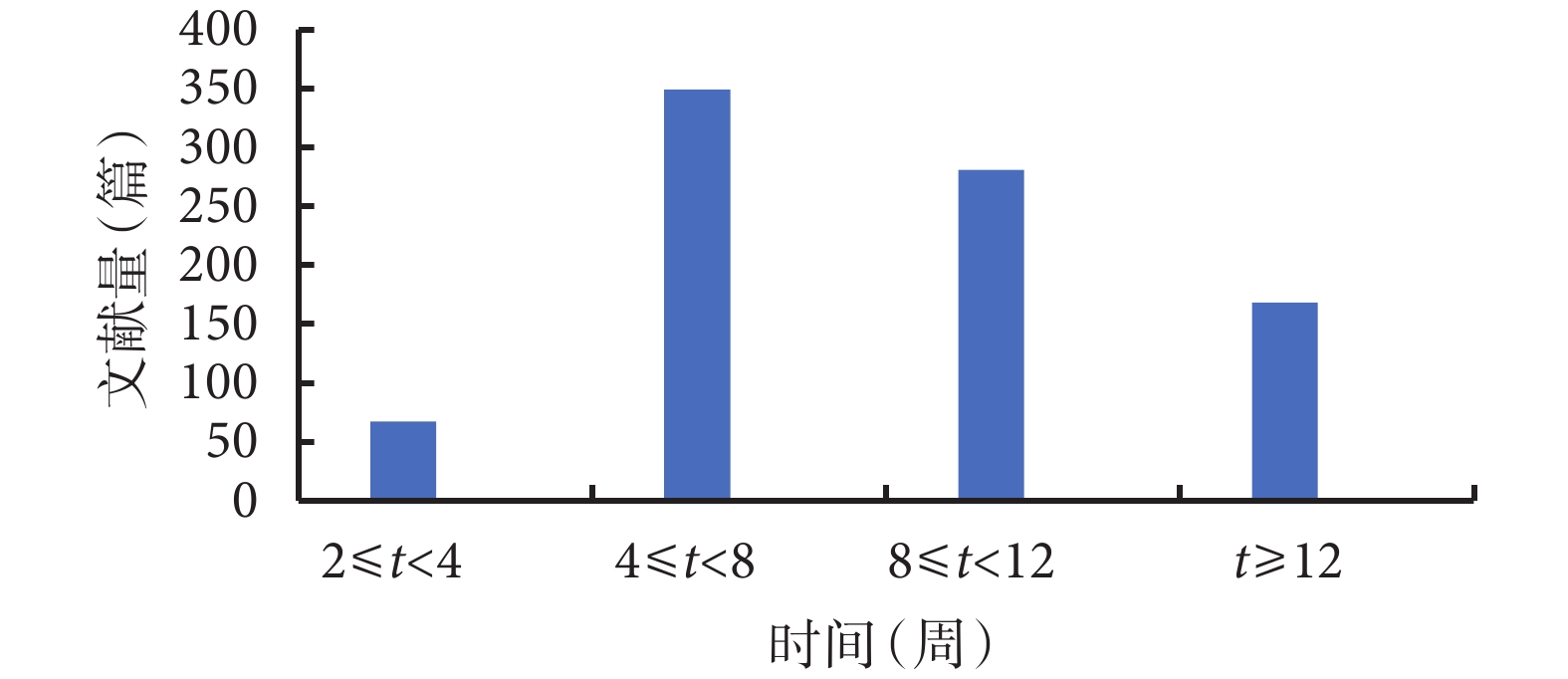

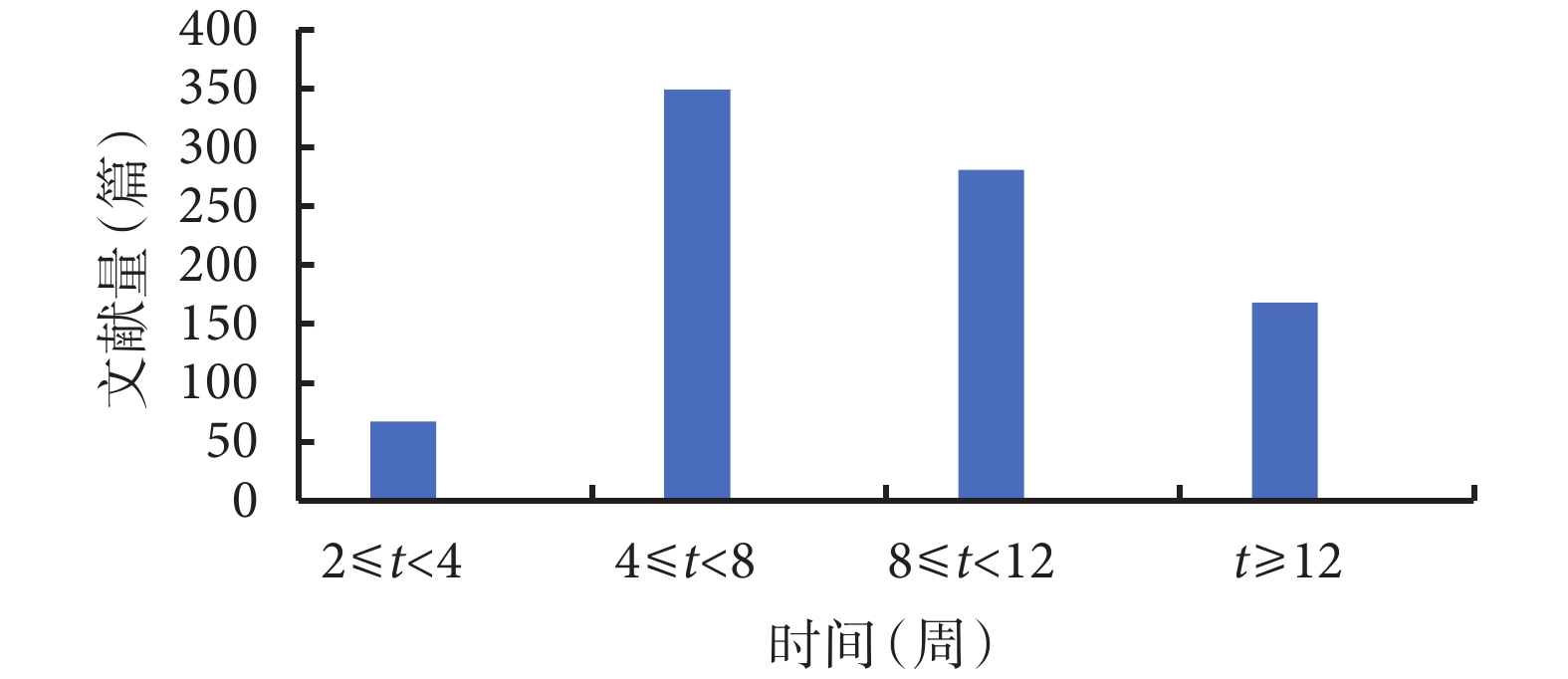

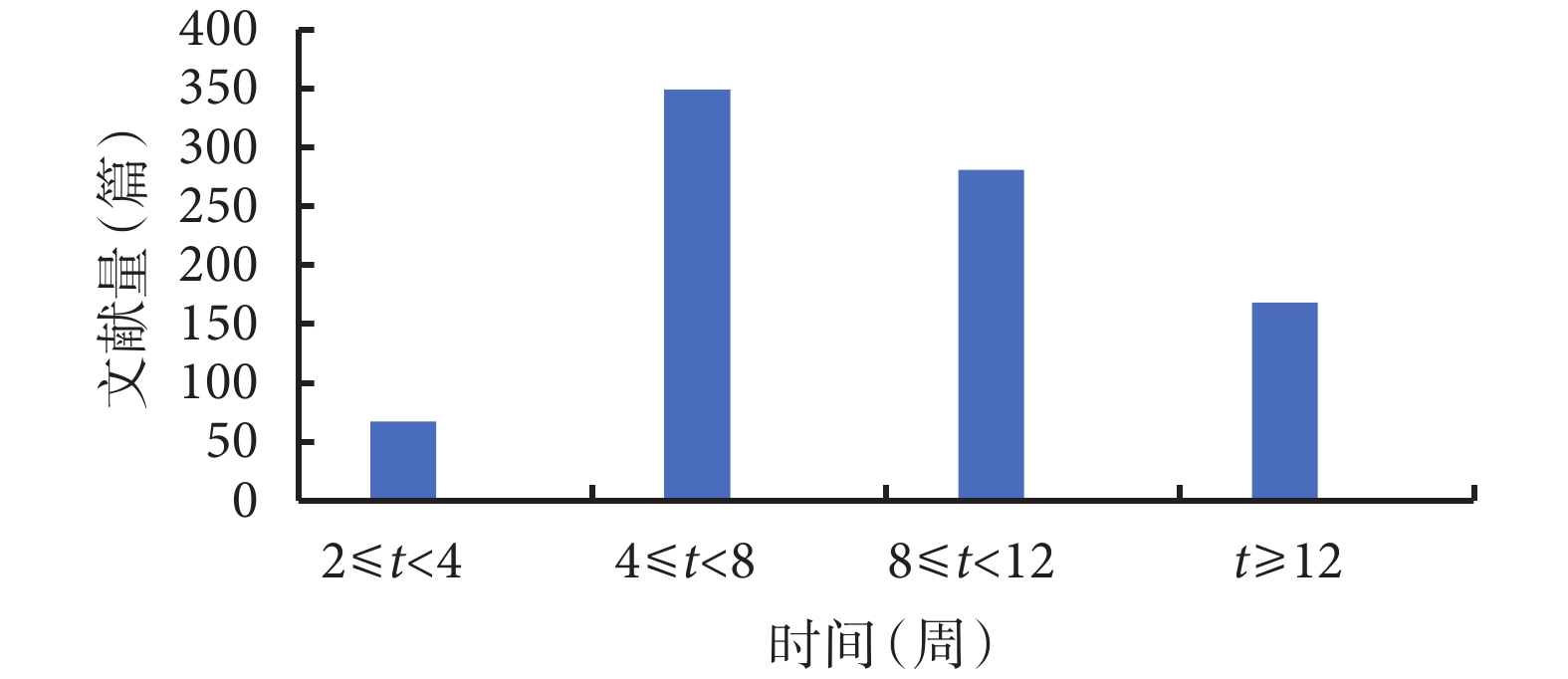

療程最短為2周,最長為52周。療程分布在4~8周最多,其次為8~12周。見圖3。

圖3

中成藥治療高脂血癥療程時間

圖3

中成藥治療高脂血癥療程時間

2.6 研究人群特征

2.6.1 中醫證型

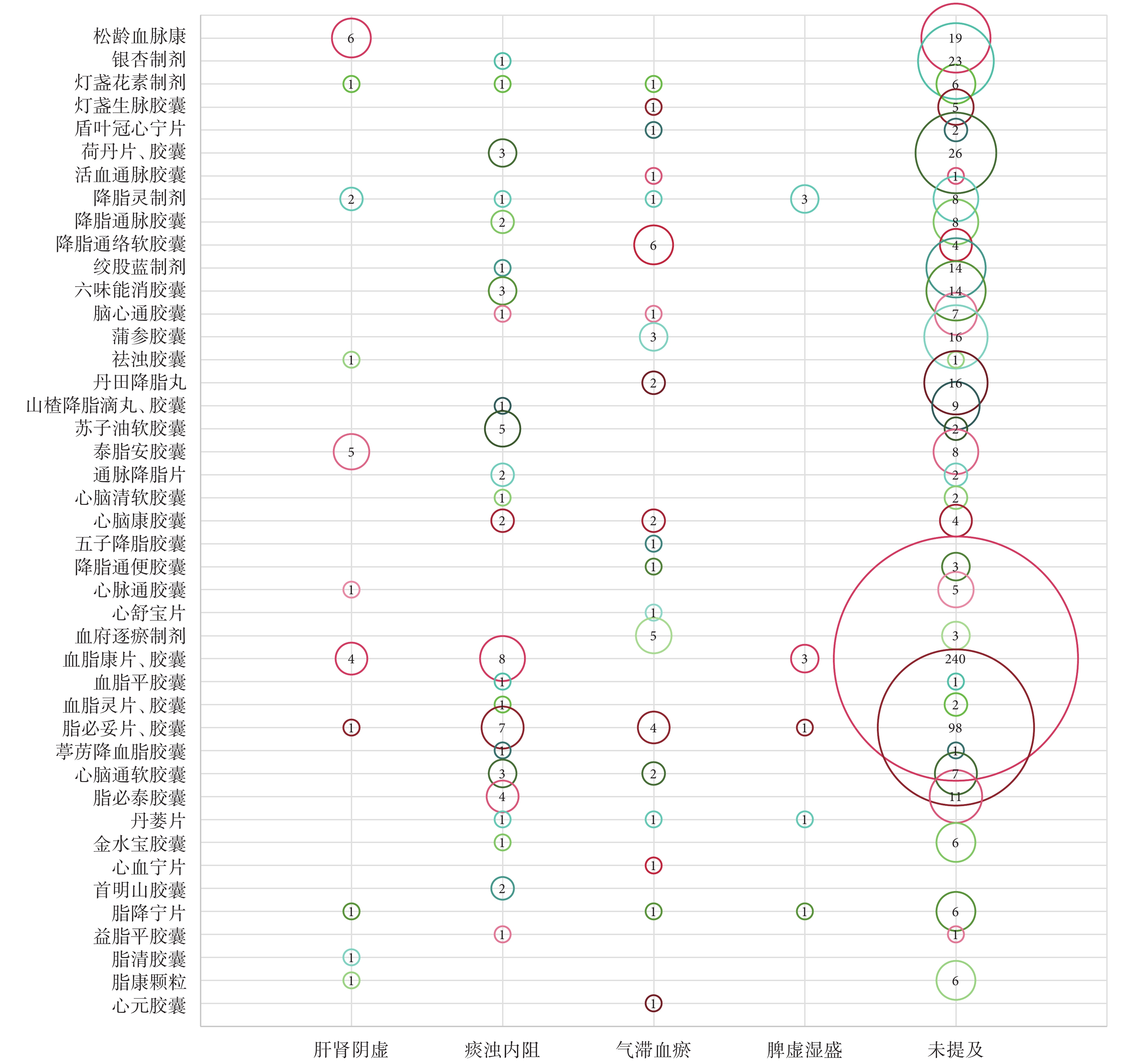

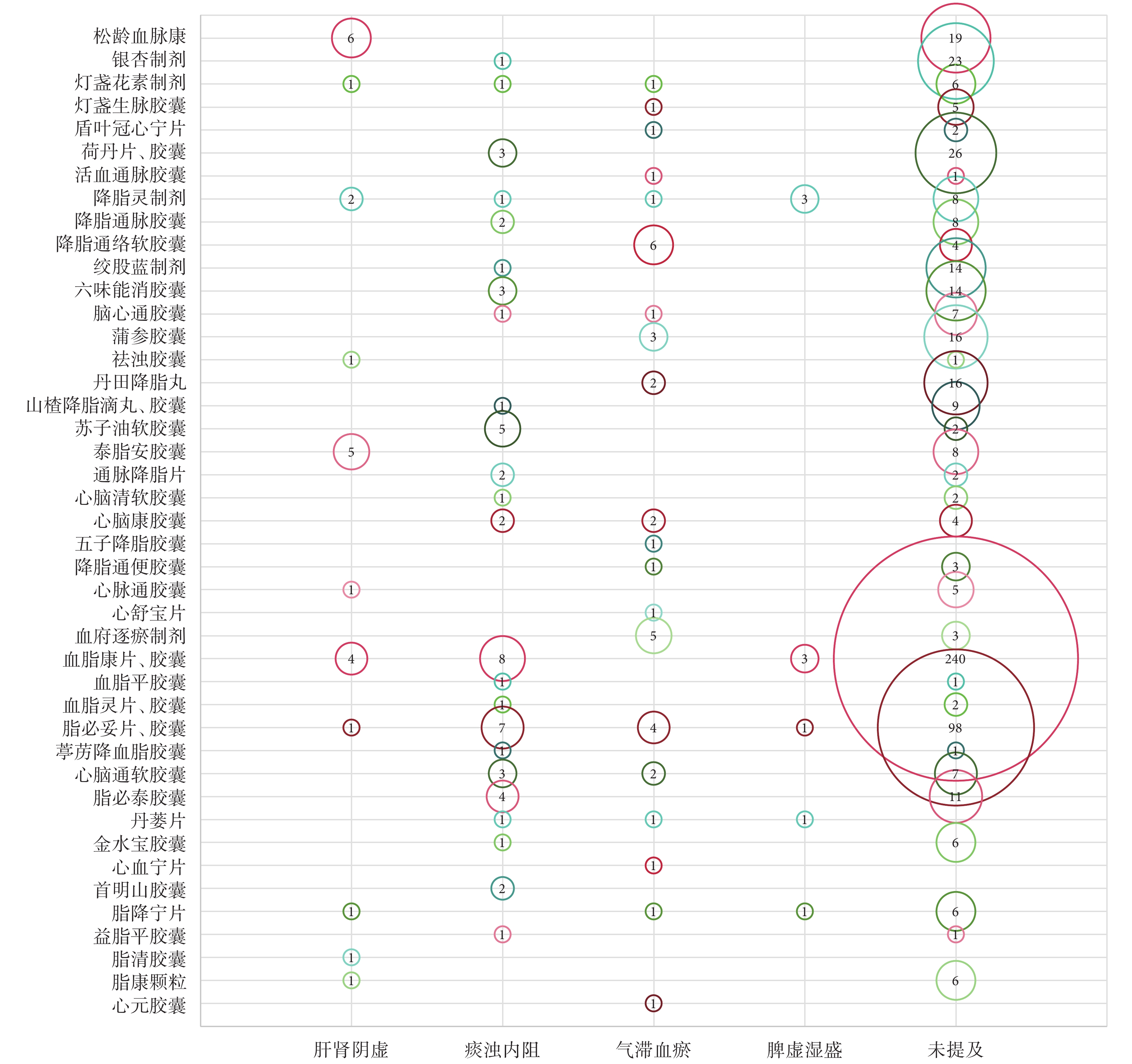

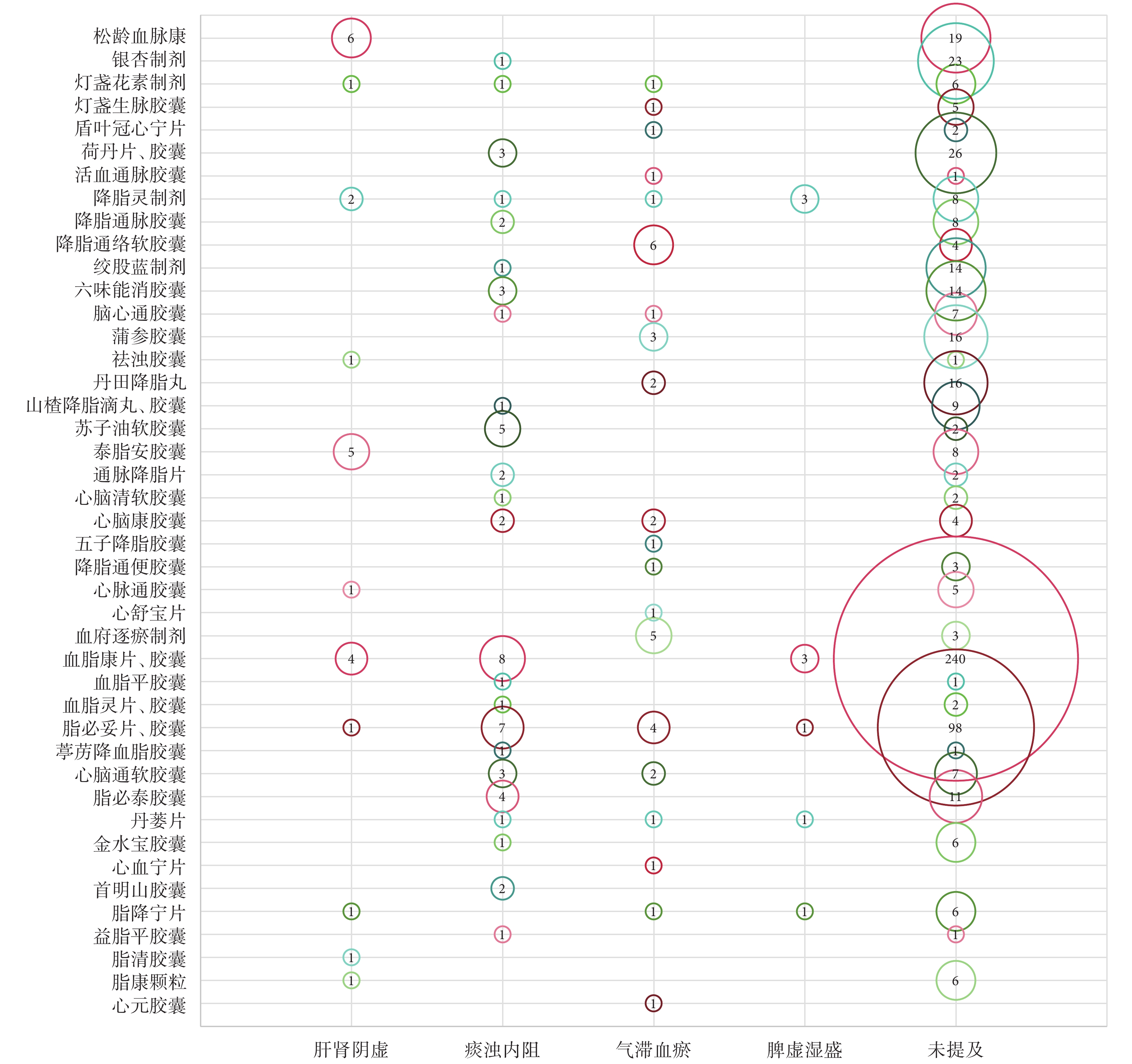

865項研究中,755項研究未明確限制患者中醫證型,僅110項(12.7%)研究限制了研究人群的中醫證型。根據《血脂異常中西醫結合診療專家共識》[18]將其中醫證型歸類,發現痰濁內阻證最多,共54項相關研究。見圖4,其中,如涉及某中成藥的所有研究均未涉及辨證論治則不在圖中呈現。

圖4

研究人群的中醫證型分布

圖4

研究人群的中醫證型分布

氣泡中數字表示評價該干預措施中醫證型的文獻量。

2.6.2 人群年齡特征

統計發現大部分研究人群年齡集中在18~60歲左右,77項研究對研究人群年齡有不同限制,其中,1項研究關注兒童高脂血癥,3項研究關注青年高脂血癥,針對老年高脂血癥的研究最多,共計73項研究。

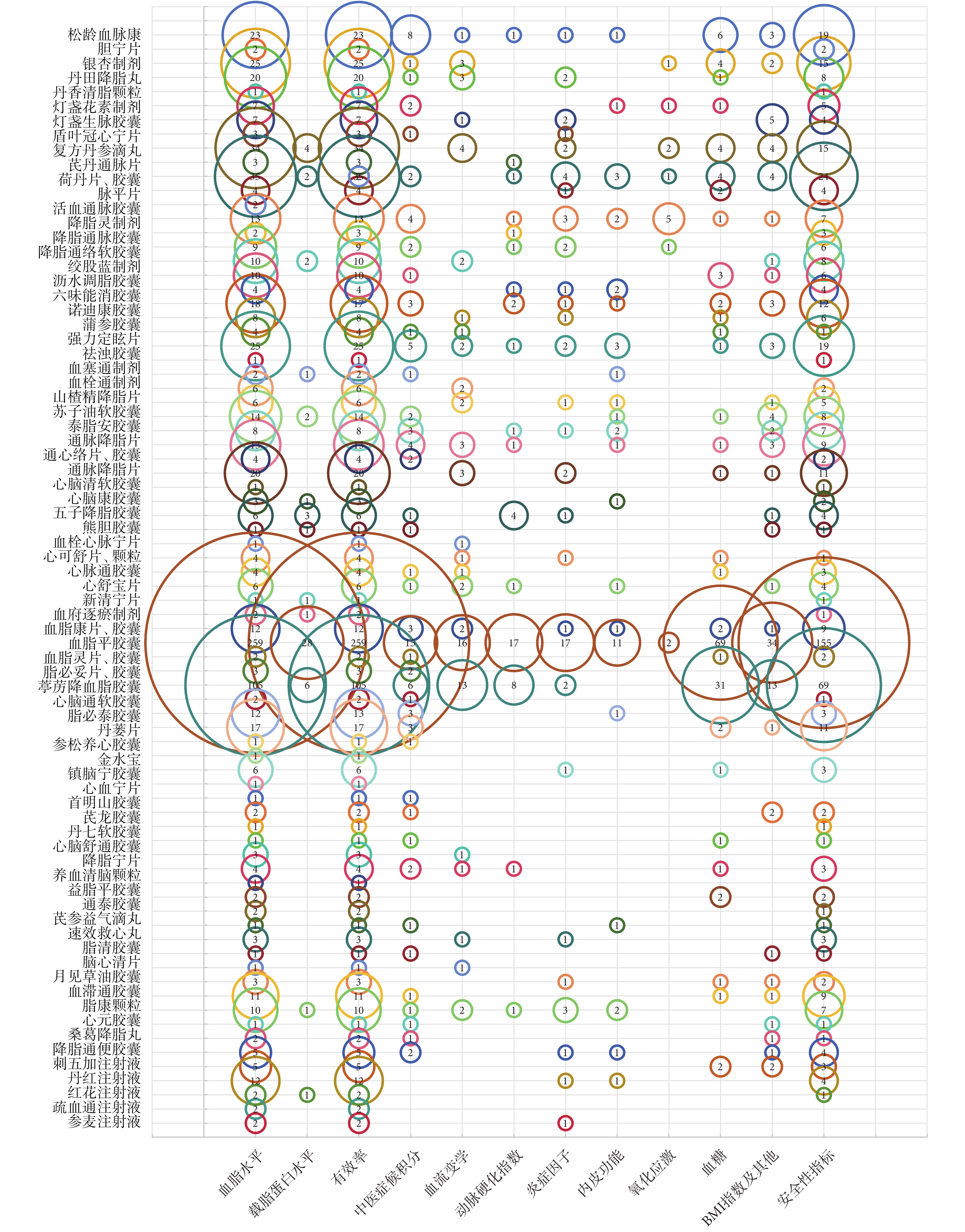

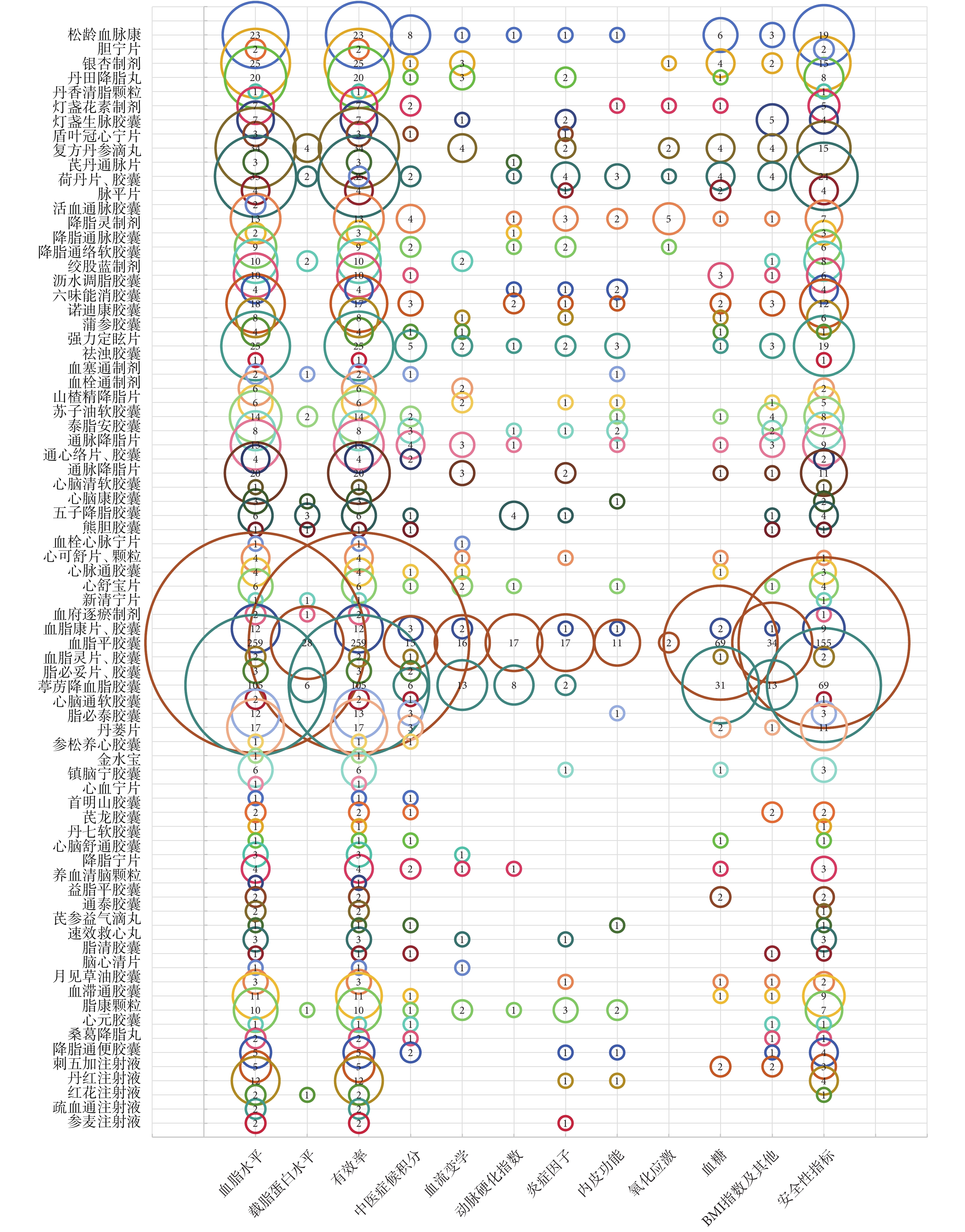

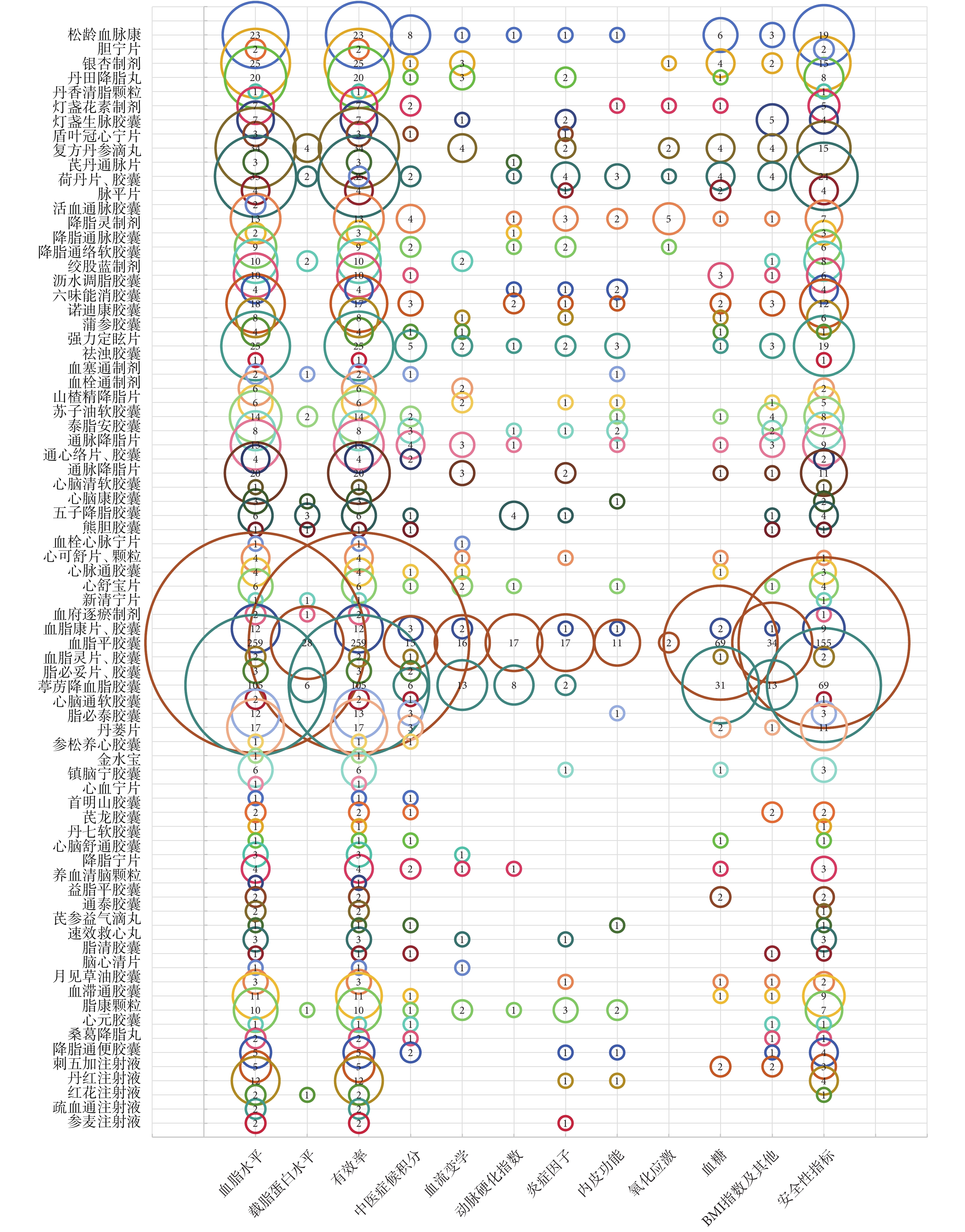

2.7 干預性研究的結局指標

根據納入研究結局指標的不同,可分為12個類別:① 有效率;② 血脂指標;③ 脂蛋白指標;④ 中醫癥候積分;⑤ 血流變學;⑥ 動脈硬化指數;⑦ 炎癥因子;⑧ 內皮細胞功能;⑨ 氧化應激;⑩ 血糖;? BMI指數及其他;? 安全性指標。見圖5。氣泡圖顯示中成藥防治高脂血癥的臨床研究對血脂指標、總有效率、安全性指標方面的療效關注最多,而對炎癥因子、氧化應激、載脂蛋白水平關注較少。

圖5

中成藥治療高脂血癥結局指標證據分布

圖5

中成藥治療高脂血癥結局指標證據分布

氣泡中數字表示該干預措施結局指標的文獻量。

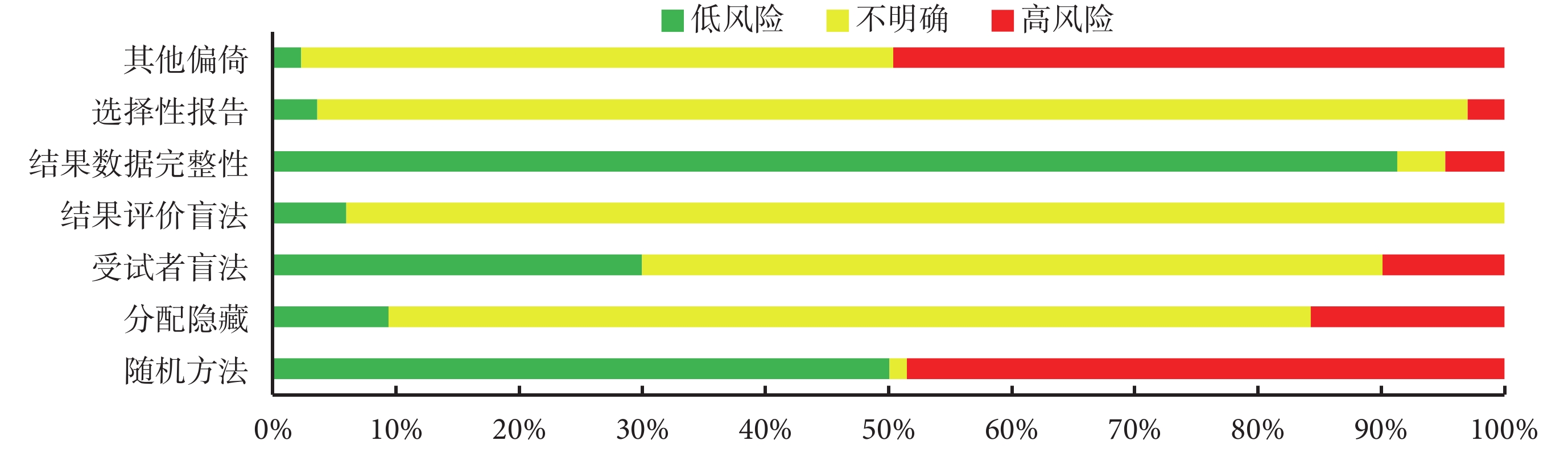

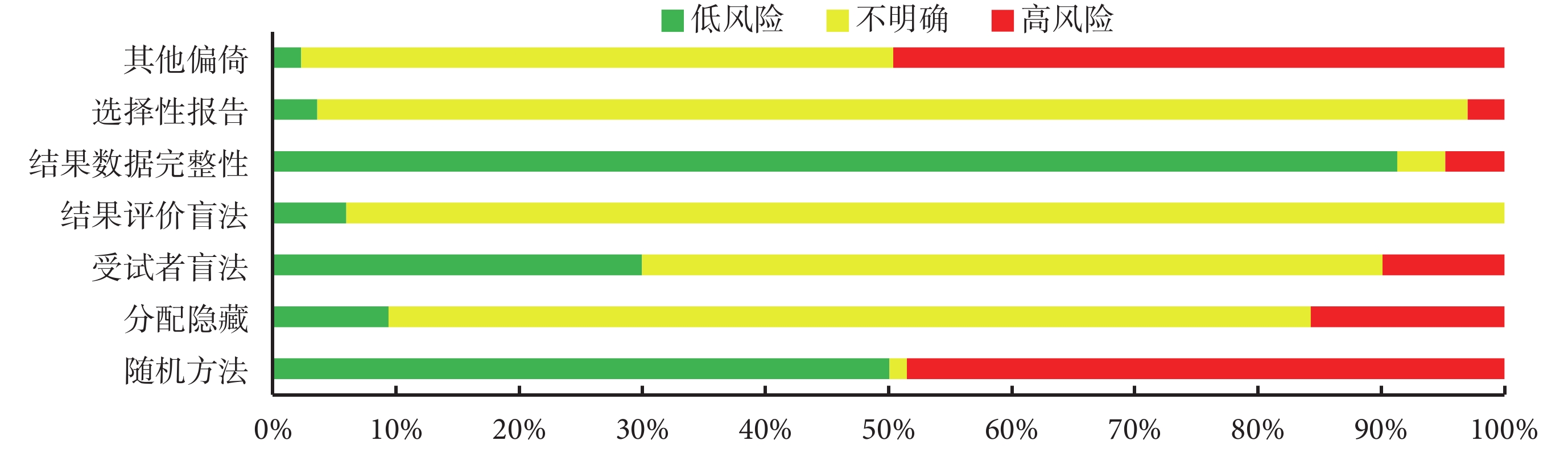

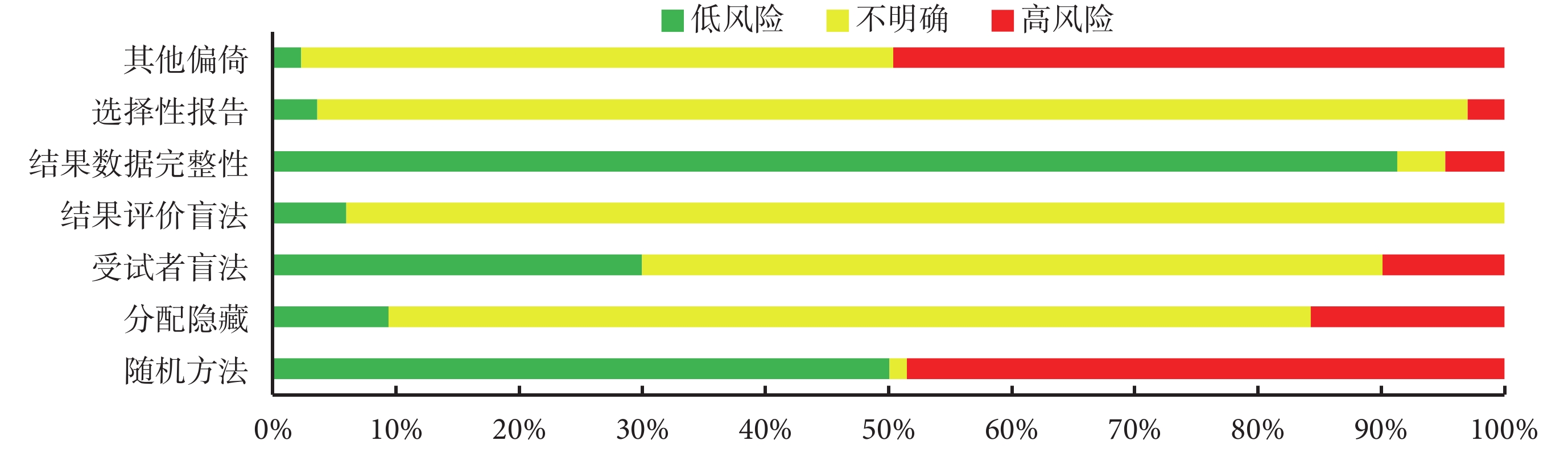

2.8 納入研究的偏倚風險評價結果

總體來說,研究質量普遍不高,僅2%的研究被評為低風險。部分研究隨機方法選擇不合理,如以入院日期,住院或就診號碼作為隨機分組依據。大多數研究未對盲法實施、研究結局盲法評價進行清晰報告。由于研究未說明分配隱藏方法或描述不充分不能給出明確判斷,74.9%的研究被評價為不明確。大部分研究由于信息不足,無法判斷是否存在選擇性報告研究結果。研究未報告數據缺失或數據的缺失對結果無影響,不排除納入研究多為小樣本、短療程的研究,故91.3%的研究被評為低風險。見圖6。

圖6

納入研究的偏倚風險評價結果

圖6

納入研究的偏倚風險評價結果

3 討論

近年來,我國居民高脂血癥患病率維持在較高水平[19,20],且仍呈上升趨勢[21]。高脂血癥是動脈粥樣硬化及心腦血管事件的主要原因之一,其治療是預防心腦血管疾病的重要途徑[22]。中成藥是以中藥材為原料,在中醫理論指導下按照一定標準制成的現代制劑[23],目前已被廣泛用于高脂血癥的治療。證據圖是一種新的證據綜合分析工具[24,25],本研究通過系統檢索中成藥治療高脂血癥的相關文獻,用證據圖的形式對納入文獻的基本特征、干預措施、結局指標等方面進行呈現,直觀展示了中成藥治療高脂血癥的臨床研究證據分布。

中成藥治療高脂血癥文獻發表從1990年開始,呈逐年增加趨勢,至2012年達到頂峰,此后呈下降趨勢。本研究納入的大量臨床研究表明中成藥能有效控制患者的血脂指標,改善患者的癥狀,且大部分患者依從性較好,未見明顯不良反應。但不同中成藥的發文量差別較大,如血脂康相關研究共計259項,數量遠超其他降脂中成藥,半數中成藥臨床研究發文量不超過10篇。此外,研究以小樣本、短周期的臨床試驗為主,樣本量集中在60~100例,療程多為4~8周,遠期療效及安全性不明,所以雖然臨床研究數量多但影響力較低,缺乏多中心、大樣本的臨床研究[26],亟須更多高質量臨床研究支撐其發展。

中醫學并無高脂血癥之病名,根據其臨床表現的不同可歸入“痰濕”“胸痹”“中風”等范疇,亦有“脂濁”之說。臨床中普遍存在超說明書用藥現象[27],部分使用頻率較高的中成藥,如復方丹參滴丸、通心絡膠囊等,說明書中并無治療高脂血癥的相關描述,但臨床研究顯示其能有效控制血脂指標,且副作用小[28,29]。考慮與臨床應用中僅針對“血脂異常”這一主要特征,選擇具有降脂作用的中成藥有關;而忽略治則治法及未明確區分不同證型的高脂血癥,長期使用可能會增加醫療事故發生風險[30]。通過文獻檢索發現,目前高脂血癥的中醫藥防治領域只形成了2個專家共識和1項診療標準,未發現相應的臨床實踐指南,缺乏診療規范和標準。因此,在后續研究中應注意對高脂血癥中醫藥的分類辨治規律加以總結和完善,制訂相應的診治指南,強化臨床工作者的中醫辯證思維,加強規范用藥,提升中成藥用藥的規范化和標準化。

中成藥使用中未充分體現中醫優勢。辯證論治最早可追溯到《傷寒論》,是中醫的優勢和特色[31]。在納入的865項研究中,僅110項研究考慮到辨證論治,其余研究均未限制研究人群的中醫證型。中醫證候積分是中醫藥臨床研究的重要結局指標之一,僅95項研究將中醫證候積分作為結局指標,判定標準多為《中藥新藥臨床研究指導原則》,但是,部分研究未注明標準來源,其評價缺乏統一規范,導致數據的可利用性差。選擇合適的療效評價指標,真實、客觀地反映中醫藥臨床療效,是中醫藥臨床療效評價的重要環節[32]。因此,在后續的研究中應注意在辨證論治思維的指導下,根據干預措施限制研究人群的中醫證型,明確診斷標準;注意研究對象中醫癥候的改善情況,統一評價標準,將中醫證候可視化、規范化、標準化[33],使其有理有據,為后期相關臨床指南的制訂提供依據。

結局指標分類較多,以血脂指標為主,對衛生經濟學指標、靶器官損害等終點結局指標的關注不足,僅有少部分研究報告了中成藥對血管內皮功能、動脈硬化等指標的影響。此外,研究普遍對脂蛋白及載脂蛋白關注較少,sdLDL被認為是促進動脈粥樣硬化發生、發展的主要亞型,Lp(a)是動脈粥樣硬化性心血管疾病的獨立危險因素[34],僅有54項研究涉及此類指標,多數研究忽略了低密度脂蛋白膽固醇這類與動脈粥樣硬化性心血管疾病關系密切的指標。《中國血脂管理指南(2023年)》指出,血脂干預決策的基礎是動脈粥樣硬化性心血管疾病總體風險評估,且應關注低密度脂蛋白膽固醇累積暴露,注重長期血脂達標。而本研究所納入的研究普遍干預時間較短,多為4~8周,中成藥對血脂的長期療效尚缺乏有效證據。此外,指南強調盡早聯合不同機制降脂藥,而目前對不同中成藥降脂機制的作用研究較少,缺乏聯合用藥的大樣本臨床研究,中成藥聯合治療高脂血癥作用尚不明確。因此,后續研究中應關注中成藥長期應用的降脂療效,探討其降脂機制。

《中國血脂管理指南(2023年)》指出,高脂血癥的發生與年齡、生活方式及血糖水平密切相關。隨著社會的發展,我國兒童青少年高脂血癥發生率逐年上升[35-38],高脂血癥的發展過程很可能從兒童甚至胎兒時期已經開始[39]。而納入的研究中僅4項針對兒童青少年高脂血癥的相關研究。后續研究應關注中成藥在兒童青少年高脂血癥的應用,探討其應用的安全性和有效性,為其在兒童青少年高脂血癥中的應用提供臨床依據。生活方式干預是治療血脂異常的一種有效的方式[40],納入研究中175項研究合并有生活方式干預,中成藥結合生活方式干預能有效控制血脂指標,但未明確中成藥參與干預的最佳時機,后續研究中應完善相關研究,明確在生活方式干預前提下,中成藥何時加入治療效果最好,為臨床應用提供理論依據。研究表明,葡萄糖進入人體后所產生的過剩的熱量會以脂肪的形式儲存起來,胰島素抵抗增加會抑制脂肪分解,血清甘油三酯濃度也會隨之升高[41,42],在導致高脂血癥的因素中攝入過多糖類比攝入過多肉食的影響性更大[43]。而納入研究中僅有150項研究關注了研究對象的血糖水平,忽視了血脂與血糖水平之間的相互影響,在后續研究中應加強該方面的研究。

本研究存在一定的局限性:① 未對臨床試驗注冊平臺及網頁等進行補充檢索,可能存在偏倚;② 未總結系統評價、指南的相關研究,可能存在證據遺漏;③ 存在重復發表或將成果拆分發表的問題,針對部分文獻未被識別和去重,可能會影響數據的準確性。在后續研究中應對以上問題進行修正與完善。

綜上所述,本研究應用證據圖梳理和總結了中成藥治療高脂血癥的臨床研究現狀,相對系統地展現了中醫藥防治高脂血癥研究領域當前存在的問題及未來研究方向,為優化中醫藥防治高脂血癥的方案提供參考依據,以利于中醫心血管領域循證事業不斷完善和發展。中成藥治療高脂血癥有一定的優勢,可進一步挖掘和研究,但存在未突顯中醫辨證論治,結局指標選擇未體現中醫特色,研究質量普遍偏低等情況,未來需提高研究質量,形成高質量的循證醫學證據,為中成藥治療高脂血癥研究提供強有力的支撐。

聲明 本研究不存在任何利益沖突。

高脂血癥又稱血脂異常,是以血液中總膽固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白膽固醇含量升高和/或高密度脂蛋白膽固醇含量降低為主要特征的代謝異常性疾病[1,2]。心血管疾病在我國居民疾病死亡構成比中居首位[3]。研究表明,高脂血癥與心血管疾病的發生發展密不可分,是心血管疾病預防的主要可控制環節[4,5],其治療在預防心源性死亡等方面有積極作用[6]。目前,西醫對于高脂血癥的治療有他汀類、貝特類、煙酸類、膽固醇吸收抑制劑及PCSK-9抑制劑等藥物[7],且主要為他汀類藥物單藥治療[8,9],雖療效確切但也有橫紋肌溶解等副作用[10]。隨著研究的深入,中成藥治療高脂血癥受到重視,有大量研究[11-14]證實,中成藥在高脂血癥治療方面除改善血脂指標,還可改善患者生活質量且依從性較高,但目前尚缺乏對該領域臨床研究證據的全面掌握。

證據圖是一種證據綜合研究的新方法與呈現形式,可以描述某領域的研究數量、性質和特點,概括該領域研究進展,提高研究的有效性和實用性[15-17]。本文通過全面檢索和梳理中成藥治療高脂血癥的臨床研究文獻,利用證據圖直觀展示當前研究進展、研究優勢、證據分布和目前臨床研究局限性,為相關研究人員、臨床工作者提供數據信息支持,為后續的臨床研究設計、優化選題設置提供一定的參考,以期提高中成藥臨床研究的質量。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 納入標準

納入研究對象為符合高脂血癥診斷標準的患者,不限年齡、性別、地域、種族等。研究類型為隨機對照試驗、非隨機對照試驗等。試驗組干預措施為中成藥或中成藥聯合常規治療,對照組為常規西藥治療、安慰劑或空白對照。

1.1.2 排除標準

① 重復發表的文獻;② 試驗組干預措施為院內制劑、中藥湯劑等;③ 無法獲取原文的文獻;④ 僅為臨床試驗方案,未完成臨床試驗;⑤ 研究數據有誤或不全者;⑥ 動物實驗、會議摘要、綜述等其他類型的文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、SinoMed、PubMed、Cochrane Library、Embase和Web of Science數據庫,搜集中成藥治療高脂血癥的相關研究,檢索時限均從建庫至2022年12月31日。此外,追溯納入文獻的參考文獻,以補充相關文獻。檢索采取主題詞與自由詞相結合的方式。中文檢索詞包括:高脂血癥、高膽固醇血癥、高甘油三酯血癥、血脂異常等,學科限定為中醫學、中醫內科學、中西醫結合等中醫相關學科。英文檢索詞包括:traditional Chinese medicine、herbal medicine、hyperlipemia、hyperlipidemias及在中文數據庫出現頻次較多的中成藥,如血脂康,脂必妥等。為確保檢索的全面性,按照各數據庫檢索特點,選擇主題詞,自由詞,關鍵詞,標題和摘要等多種匹配方式進行系統檢索。

1.3 文獻篩選與資料提取

由2位研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,如遇分歧,則咨詢第三方協助判斷,缺乏的資料盡量與作者聯系予以補充。文獻篩選時首先閱讀文題和摘要,在排除明顯不相關的文獻后,進一步閱讀全文,以確定最終是否納入。資料提取內容主要包括:納入研究的作者、發表年份、研究類型、樣本量、中醫證型、干預措施、療程、結局指標等信息。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名研究者按照Cochrane手冊針對RCT的偏倚風險評價工具評價納入研究的偏倚風險。

1.5 統計分析

證據圖可以通過濃縮當前研究證據,展示包涵所有研究基本特征的圖表,進而展示研究領域全貌[15]。本研究采用文字結合圖表的方式對納入研究的基本特征進行呈現。用流程圖呈現文獻篩選過程,用折線圖呈現發文趨勢,用柱狀圖展示不同干預療程分布情況,采用Excel 2016繪制的氣泡圖展示中醫證型、防治方案及結局指標,其中Y軸為不同干預措施,氣泡中的數字表示該干預措施對應的文獻量。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢出相關文獻80 777篇,包括CNKI(n=44 281)、WanFang Data(n=12 049)、VIP(n=5 987)、SinoMed(n=13 693)、PubMed(n=1 926)、Cochrane Library(n=620)、Embase(n=2 174)和Web of Science(n=47)。經逐層篩選后,最終納入865篇文獻,其中中文文獻847篇,英文文獻18篇。

2.2 發文趨勢

分析1990年1月至2022年12月發表的865篇臨床研究,發文量從1990年開始呈增長趨勢,至2012年達到最大值,隨后開始呈下降趨勢(圖1)。

圖1

文獻發表的年度趨勢

圖1

文獻發表的年度趨勢

2.3 不同中成藥的發文量

共獲得79種中成藥,以血脂康的研究最多,不同中成藥發文量差異較大。見表1。其中強力定眩片、五子降脂膠囊、熊膽膠囊、心舒寶片、丹蔞片、參松養心膠囊、鎮腦寧膠囊、心血寧片、芪龍膠囊、丹七軟膠囊、養血清腦顆粒、芪參益氣滴丸、腦心清片、脂清膠囊、桑葛降脂丸、丹香清脂顆粒、天丹通絡膠囊、降脂寧顆粒、紅花注射液、疏血通注射液、心元膠囊等21種干預措施僅獲得1篇相關文獻,未在表中呈現。

2.4 臨床研究規模

納入研究中,樣本量最少為17例,樣本量最多為626例,總體來說樣本量在60~100例的臨床研究最多(表2)。

2.5 防治方案與療程

2.5.1 防治方案

488項研究干預措施為僅使用中成藥;175項研究合并飲食、運動等輔助療法;188項研究聯合常規西藥,其中147項研究聯合他汀類藥物;8項合并中藥湯劑;6項研究合并針刺、電針等中醫傳統手法(圖2)。其中,如針對某種中成藥的所有研究均為僅使用中成藥則沒在圖中呈現。

圖2

中成藥高脂血癥干預方案證據分布

圖2

中成藥高脂血癥干預方案證據分布

氣泡中數字表示該干預措施合并用藥的文獻量;他汀類藥物包括阿托伐他汀鈣片、瑞舒伐他汀鈣片等;傳統療法包括針刺、電針等;輔助療法包括生活方式指導、膳食指導、運動等;其他包括非他汀類降脂藥、常規基礎治療等。

2.5.2 療程

療程最短為2周,最長為52周。療程分布在4~8周最多,其次為8~12周。見圖3。

圖3

中成藥治療高脂血癥療程時間

圖3

中成藥治療高脂血癥療程時間

2.6 研究人群特征

2.6.1 中醫證型

865項研究中,755項研究未明確限制患者中醫證型,僅110項(12.7%)研究限制了研究人群的中醫證型。根據《血脂異常中西醫結合診療專家共識》[18]將其中醫證型歸類,發現痰濁內阻證最多,共54項相關研究。見圖4,其中,如涉及某中成藥的所有研究均未涉及辨證論治則不在圖中呈現。

圖4

研究人群的中醫證型分布

圖4

研究人群的中醫證型分布

氣泡中數字表示評價該干預措施中醫證型的文獻量。

2.6.2 人群年齡特征

統計發現大部分研究人群年齡集中在18~60歲左右,77項研究對研究人群年齡有不同限制,其中,1項研究關注兒童高脂血癥,3項研究關注青年高脂血癥,針對老年高脂血癥的研究最多,共計73項研究。

2.7 干預性研究的結局指標

根據納入研究結局指標的不同,可分為12個類別:① 有效率;② 血脂指標;③ 脂蛋白指標;④ 中醫癥候積分;⑤ 血流變學;⑥ 動脈硬化指數;⑦ 炎癥因子;⑧ 內皮細胞功能;⑨ 氧化應激;⑩ 血糖;? BMI指數及其他;? 安全性指標。見圖5。氣泡圖顯示中成藥防治高脂血癥的臨床研究對血脂指標、總有效率、安全性指標方面的療效關注最多,而對炎癥因子、氧化應激、載脂蛋白水平關注較少。

圖5

中成藥治療高脂血癥結局指標證據分布

圖5

中成藥治療高脂血癥結局指標證據分布

氣泡中數字表示該干預措施結局指標的文獻量。

2.8 納入研究的偏倚風險評價結果

總體來說,研究質量普遍不高,僅2%的研究被評為低風險。部分研究隨機方法選擇不合理,如以入院日期,住院或就診號碼作為隨機分組依據。大多數研究未對盲法實施、研究結局盲法評價進行清晰報告。由于研究未說明分配隱藏方法或描述不充分不能給出明確判斷,74.9%的研究被評價為不明確。大部分研究由于信息不足,無法判斷是否存在選擇性報告研究結果。研究未報告數據缺失或數據的缺失對結果無影響,不排除納入研究多為小樣本、短療程的研究,故91.3%的研究被評為低風險。見圖6。

圖6

納入研究的偏倚風險評價結果

圖6

納入研究的偏倚風險評價結果

3 討論

近年來,我國居民高脂血癥患病率維持在較高水平[19,20],且仍呈上升趨勢[21]。高脂血癥是動脈粥樣硬化及心腦血管事件的主要原因之一,其治療是預防心腦血管疾病的重要途徑[22]。中成藥是以中藥材為原料,在中醫理論指導下按照一定標準制成的現代制劑[23],目前已被廣泛用于高脂血癥的治療。證據圖是一種新的證據綜合分析工具[24,25],本研究通過系統檢索中成藥治療高脂血癥的相關文獻,用證據圖的形式對納入文獻的基本特征、干預措施、結局指標等方面進行呈現,直觀展示了中成藥治療高脂血癥的臨床研究證據分布。

中成藥治療高脂血癥文獻發表從1990年開始,呈逐年增加趨勢,至2012年達到頂峰,此后呈下降趨勢。本研究納入的大量臨床研究表明中成藥能有效控制患者的血脂指標,改善患者的癥狀,且大部分患者依從性較好,未見明顯不良反應。但不同中成藥的發文量差別較大,如血脂康相關研究共計259項,數量遠超其他降脂中成藥,半數中成藥臨床研究發文量不超過10篇。此外,研究以小樣本、短周期的臨床試驗為主,樣本量集中在60~100例,療程多為4~8周,遠期療效及安全性不明,所以雖然臨床研究數量多但影響力較低,缺乏多中心、大樣本的臨床研究[26],亟須更多高質量臨床研究支撐其發展。

中醫學并無高脂血癥之病名,根據其臨床表現的不同可歸入“痰濕”“胸痹”“中風”等范疇,亦有“脂濁”之說。臨床中普遍存在超說明書用藥現象[27],部分使用頻率較高的中成藥,如復方丹參滴丸、通心絡膠囊等,說明書中并無治療高脂血癥的相關描述,但臨床研究顯示其能有效控制血脂指標,且副作用小[28,29]。考慮與臨床應用中僅針對“血脂異常”這一主要特征,選擇具有降脂作用的中成藥有關;而忽略治則治法及未明確區分不同證型的高脂血癥,長期使用可能會增加醫療事故發生風險[30]。通過文獻檢索發現,目前高脂血癥的中醫藥防治領域只形成了2個專家共識和1項診療標準,未發現相應的臨床實踐指南,缺乏診療規范和標準。因此,在后續研究中應注意對高脂血癥中醫藥的分類辨治規律加以總結和完善,制訂相應的診治指南,強化臨床工作者的中醫辯證思維,加強規范用藥,提升中成藥用藥的規范化和標準化。

中成藥使用中未充分體現中醫優勢。辯證論治最早可追溯到《傷寒論》,是中醫的優勢和特色[31]。在納入的865項研究中,僅110項研究考慮到辨證論治,其余研究均未限制研究人群的中醫證型。中醫證候積分是中醫藥臨床研究的重要結局指標之一,僅95項研究將中醫證候積分作為結局指標,判定標準多為《中藥新藥臨床研究指導原則》,但是,部分研究未注明標準來源,其評價缺乏統一規范,導致數據的可利用性差。選擇合適的療效評價指標,真實、客觀地反映中醫藥臨床療效,是中醫藥臨床療效評價的重要環節[32]。因此,在后續的研究中應注意在辨證論治思維的指導下,根據干預措施限制研究人群的中醫證型,明確診斷標準;注意研究對象中醫癥候的改善情況,統一評價標準,將中醫證候可視化、規范化、標準化[33],使其有理有據,為后期相關臨床指南的制訂提供依據。

結局指標分類較多,以血脂指標為主,對衛生經濟學指標、靶器官損害等終點結局指標的關注不足,僅有少部分研究報告了中成藥對血管內皮功能、動脈硬化等指標的影響。此外,研究普遍對脂蛋白及載脂蛋白關注較少,sdLDL被認為是促進動脈粥樣硬化發生、發展的主要亞型,Lp(a)是動脈粥樣硬化性心血管疾病的獨立危險因素[34],僅有54項研究涉及此類指標,多數研究忽略了低密度脂蛋白膽固醇這類與動脈粥樣硬化性心血管疾病關系密切的指標。《中國血脂管理指南(2023年)》指出,血脂干預決策的基礎是動脈粥樣硬化性心血管疾病總體風險評估,且應關注低密度脂蛋白膽固醇累積暴露,注重長期血脂達標。而本研究所納入的研究普遍干預時間較短,多為4~8周,中成藥對血脂的長期療效尚缺乏有效證據。此外,指南強調盡早聯合不同機制降脂藥,而目前對不同中成藥降脂機制的作用研究較少,缺乏聯合用藥的大樣本臨床研究,中成藥聯合治療高脂血癥作用尚不明確。因此,后續研究中應關注中成藥長期應用的降脂療效,探討其降脂機制。

《中國血脂管理指南(2023年)》指出,高脂血癥的發生與年齡、生活方式及血糖水平密切相關。隨著社會的發展,我國兒童青少年高脂血癥發生率逐年上升[35-38],高脂血癥的發展過程很可能從兒童甚至胎兒時期已經開始[39]。而納入的研究中僅4項針對兒童青少年高脂血癥的相關研究。后續研究應關注中成藥在兒童青少年高脂血癥的應用,探討其應用的安全性和有效性,為其在兒童青少年高脂血癥中的應用提供臨床依據。生活方式干預是治療血脂異常的一種有效的方式[40],納入研究中175項研究合并有生活方式干預,中成藥結合生活方式干預能有效控制血脂指標,但未明確中成藥參與干預的最佳時機,后續研究中應完善相關研究,明確在生活方式干預前提下,中成藥何時加入治療效果最好,為臨床應用提供理論依據。研究表明,葡萄糖進入人體后所產生的過剩的熱量會以脂肪的形式儲存起來,胰島素抵抗增加會抑制脂肪分解,血清甘油三酯濃度也會隨之升高[41,42],在導致高脂血癥的因素中攝入過多糖類比攝入過多肉食的影響性更大[43]。而納入研究中僅有150項研究關注了研究對象的血糖水平,忽視了血脂與血糖水平之間的相互影響,在后續研究中應加強該方面的研究。

本研究存在一定的局限性:① 未對臨床試驗注冊平臺及網頁等進行補充檢索,可能存在偏倚;② 未總結系統評價、指南的相關研究,可能存在證據遺漏;③ 存在重復發表或將成果拆分發表的問題,針對部分文獻未被識別和去重,可能會影響數據的準確性。在后續研究中應對以上問題進行修正與完善。

綜上所述,本研究應用證據圖梳理和總結了中成藥治療高脂血癥的臨床研究現狀,相對系統地展現了中醫藥防治高脂血癥研究領域當前存在的問題及未來研究方向,為優化中醫藥防治高脂血癥的方案提供參考依據,以利于中醫心血管領域循證事業不斷完善和發展。中成藥治療高脂血癥有一定的優勢,可進一步挖掘和研究,但存在未突顯中醫辨證論治,結局指標選擇未體現中醫特色,研究質量普遍偏低等情況,未來需提高研究質量,形成高質量的循證醫學證據,為中成藥治療高脂血癥研究提供強有力的支撐。

聲明 本研究不存在任何利益沖突。