引用本文: 王文, 王喆, 姜浩然, 王明月, 鄭三霞. 中國兒童及青少年遺尿癥患病率的Meta分析. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(9): 1052-1060. doi: 10.7507/1672-2531.202310169 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

遺尿癥(nocturnal enuresis,NE)是兒童青少年的常見疾病之一,以夜間睡眠中不自主排尿為主要臨床表現[1]。長期遺尿易導致患兒認知和記憶能力受損[2],引起睡眠障礙和發育障礙[3,4]。作為一種難言的潛在壓力,NE給患兒及家庭帶來極大的心理負擔,造成長期社會心理風險[5]。國際兒童尿控協會(International Children Continence Society,ICCS)[1]指出,20%~40%的NE患兒伴有至少一項精神心理問題,如注意力缺陷及多動障礙、對立違抗障礙、焦慮和抑郁等,是無NE兒童的12倍[6]。NE可能在社交、自尊建立、家庭內部關系等方面嚴重降低患兒生活質量[7],也容易引起家長廣泛焦慮情緒[8],NE患兒有42.4%曾因遺尿被家長責備、打罵[9]。兒童時期的心理狀態將對成年后人格特征、社會行為造成影響。在臨床上,因部分家長及基層醫生認為NE可自愈,或患兒及家長難以清楚描述癥狀等原因,導致NE的就診率僅14%,且治療依從性較差[10]。準確評估NE患病率,有利于提高醫生及家長對于NE的認識,進而為患兒提供早期客觀評估,從而減輕心理和疾病負擔。

2005年,馬駿等[11]以DSM-IV“每周至少2次夜間不自主排尿”為標準進行NE流行病學調查,全國患病率為4.6%。2017年,中國兒童遺尿疾病管理協作組[12]以“3個月內出現尿床事件≥1次”為標準診斷的NE全國患病率為4.8%,然而兩次全國調查的診斷標準差距較大。此后進行的流行病學研究也受研究地區及樣本量、診斷標準、診斷年齡等各種因素的限制,報道的患病率波動區間較大,在1.2%~30%不等[9,13],難以代表我國兒童青少年NE流行的整體情況。目前我國專家共識[14-16]多引用國外流行病學研究或中國某地區研究的NE患病率,尚未形成針對國內NE流行情況的統一認識。本研究采用Meta分析的方法,根據大樣本原始研究數據系統評價我國兒童及青少年NE的流行病學現狀,為評估NE的疾病負擔、制定衛生政策提供參考。本研究已在PROSPERO注冊,注冊號為CRD42023427159。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

橫斷面研究。

1.1.2 研究對象

明確診斷為NE的中國兒童及青少年(5~18歲)患者。

1.1.3 結局指標

NE患病率。

1.1.4 排除標準

① 基于同一研究重復發表的文獻;② 綜述、會議摘要、病例報道等;③ 無法獲取全文或所需數據的文獻;④ 無明確的NE診斷標準;⑤ 數據有明顯的統計學錯誤的文獻;⑥ 納入人群中包含有5歲以下或18歲以上年齡段人群。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、SinoMed、PubMed、Embase、Web of Science數據庫,搜集關于我國兒童青少年NE患病率的橫斷面研究,檢索時限均從建庫至2023年11月。檢索策略采取主題詞與自由詞相結合的方式,中文檢索詞包括:遺尿、尿床、遺溺、患病率、發病、起病、流行病學、特征等。英文檢索詞包括:nocturnal enuresis、bed wetting、nighttime urinary incontinence、prevalence、epidemiology、China、Chinese等,以PubMed為例,其具體檢索策略見附件框1。

1.3 文獻篩選和資料提取

由2名評價員依據納入與排除標準獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,若出現分歧和爭議時進行討論同時咨詢第三者協助判斷。文獻篩選時首先閱讀文題及摘要,在排除明顯不相關文獻后,進一步閱讀全文以確定最終是否納入。使用統一表格提取并記錄數據資料,包括:第一作者、發表年份、調查時間及地區、抽樣方法、診斷標準、樣本量、患病人數、各年齡性別總人數及患病人數、分型等。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名評價員獨立評價納入研究的偏倚風險,并交叉核對,如遇分歧,則咨詢第三方協助判斷。偏倚風險評價采用美國醫療保健研究與質量局(AHRQ)推薦的橫斷面研究質量評價量表[17],標準包括11個條目,分別用“是”“否”“不清楚”作答,總分共11分,0~3分為文獻質量較低,4~7分為文獻質量中等,8分以上為文獻質量較高。

1.5 統計分析

采用R軟件meta包,以遺尿癥患病率為統計效應指標進行logit轉換后采用倒方差法進行Meta分析。使用Cochrane Q 檢驗并結合I2值來評價研究間的異質性,若P>0.1且I2<50%,則選擇固定效應模型;若P≤0.1且I2≥50%,則認為研究間異質性較大,對其異質性來源進行分析。采用R 軟件dmetar包baujat圖法進行文獻間異質性探索,并進一步根據診斷標準、地區分布、文獻質量等進行亞組分析探討可能的異質性來源,同時對性別、年齡等不同研究特征的亞組患病率進行分層分析。采用逐一剔除的方式對納入文獻進行敏感性分析,通過Egger’s檢驗評估發表偏倚。設定檢驗水準為α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢出相關文獻1 582篇,包括PubMed(n=56)、Web of Science(n=88)、Embase(n=115)、CNKI(n=174)、WanFang Data(n=177)、VIP(n=433)、SinoMed(n=539)。經逐層篩選后,最終納入38個研究[9-13,18-50]。文獻篩選流程及結果見附件圖1。

2.2 納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果

納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果見表1,診斷標準見表2。

2.3 異質性分析結果

異質性檢驗結果顯示,納入的38篇文獻存在較大異質性(I2=99.1%,P<0.01)。通過baujat圖對文獻間異質性進行探索。baujat圖用于檢測在Meta分析中過度促成異質性的研究,該圖x軸上顯示了每項研究對整體異質性的貢獻,y軸上顯示了對合并效應量的影響[53]。結果顯示,班彩霞[13]、郭駿[23]、李杰[21] 等研究對整體異質性貢獻較大(附件圖2)。分析其原因發現,此三項研究包含了單純日間遺尿患兒且樣本人群年齡較小,導致患病率增大。進一步復核整理,發現4項[13,21,23,28]研究包含單純日間遺尿患兒。ICCS[1]指出,日間尿失禁不能完全等同于夜遺尿癥,應予以鑒別。據此,我們以是否納入單純日間遺尿患兒進行了亞組分析。

2.4 Meta分析結果

2.4.1 NE總患病率

共納入38個研究,研究對象共327 065人,NE患兒18 392人,隨機效應模型Meta分析顯示中國兒童及青少年NE患病率為5.59%[95%CI(4.58%,6.81%)]。按照診斷標準、地理分區、文獻質量、是否納入日間遺尿患兒、NE分型進行亞組分析,結果顯示,是否納入日間遺尿患兒、不同地理分區的NE患病率差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

2.4.2 性別、年齡患病率

共29項研究報告了不同性別患兒患病率,納入145 825名男童,其中9 365名患病,合并患病率為6.36%[95%CI(5.49%,7.36%)];納入131 996名女童,其中5 762名患病,合并患病率為4.30%[95%CI(3.57%,5.16%)],男童患病率高于女童,二者差異具有統計學意義(P<0.01)。

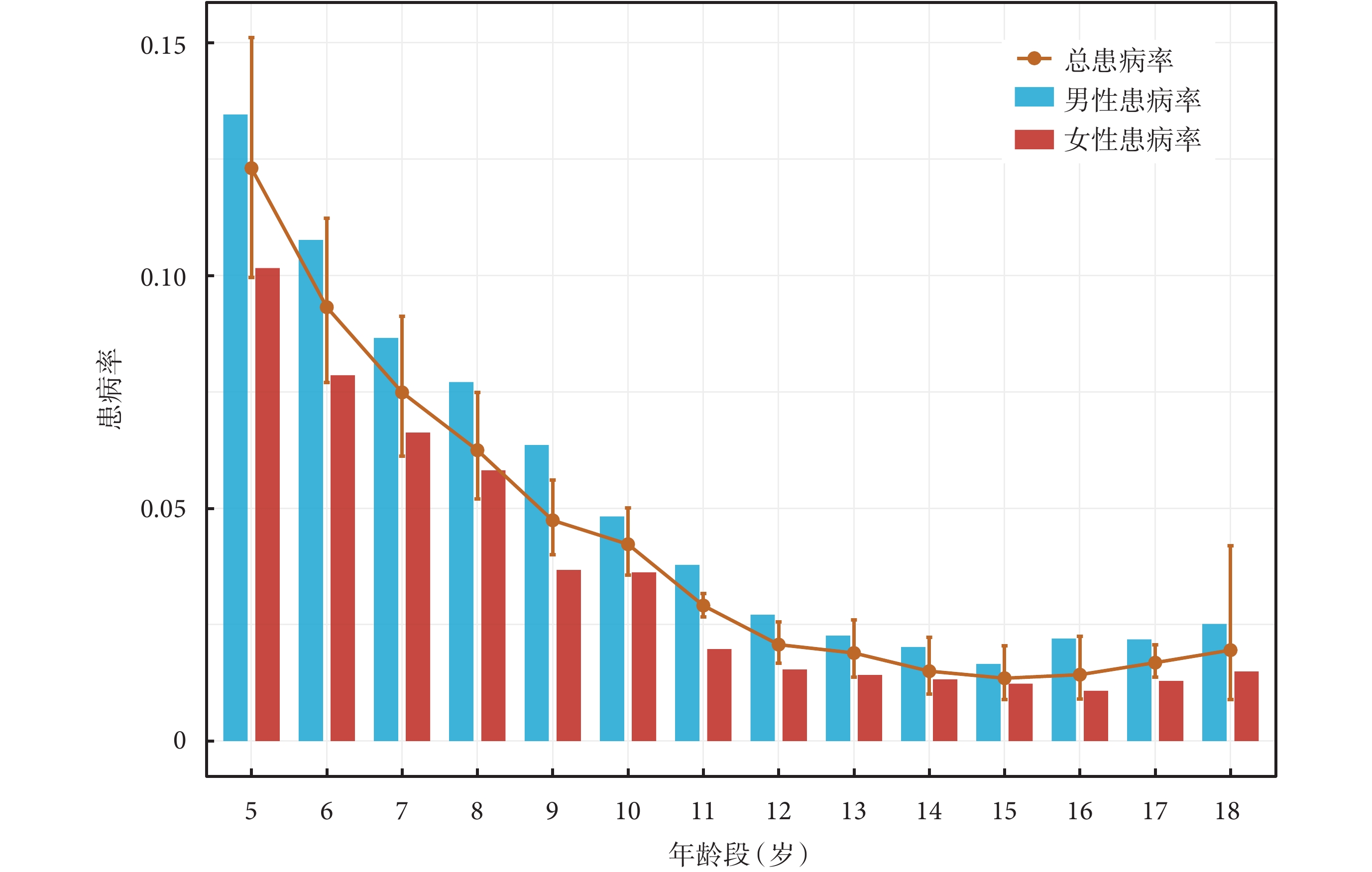

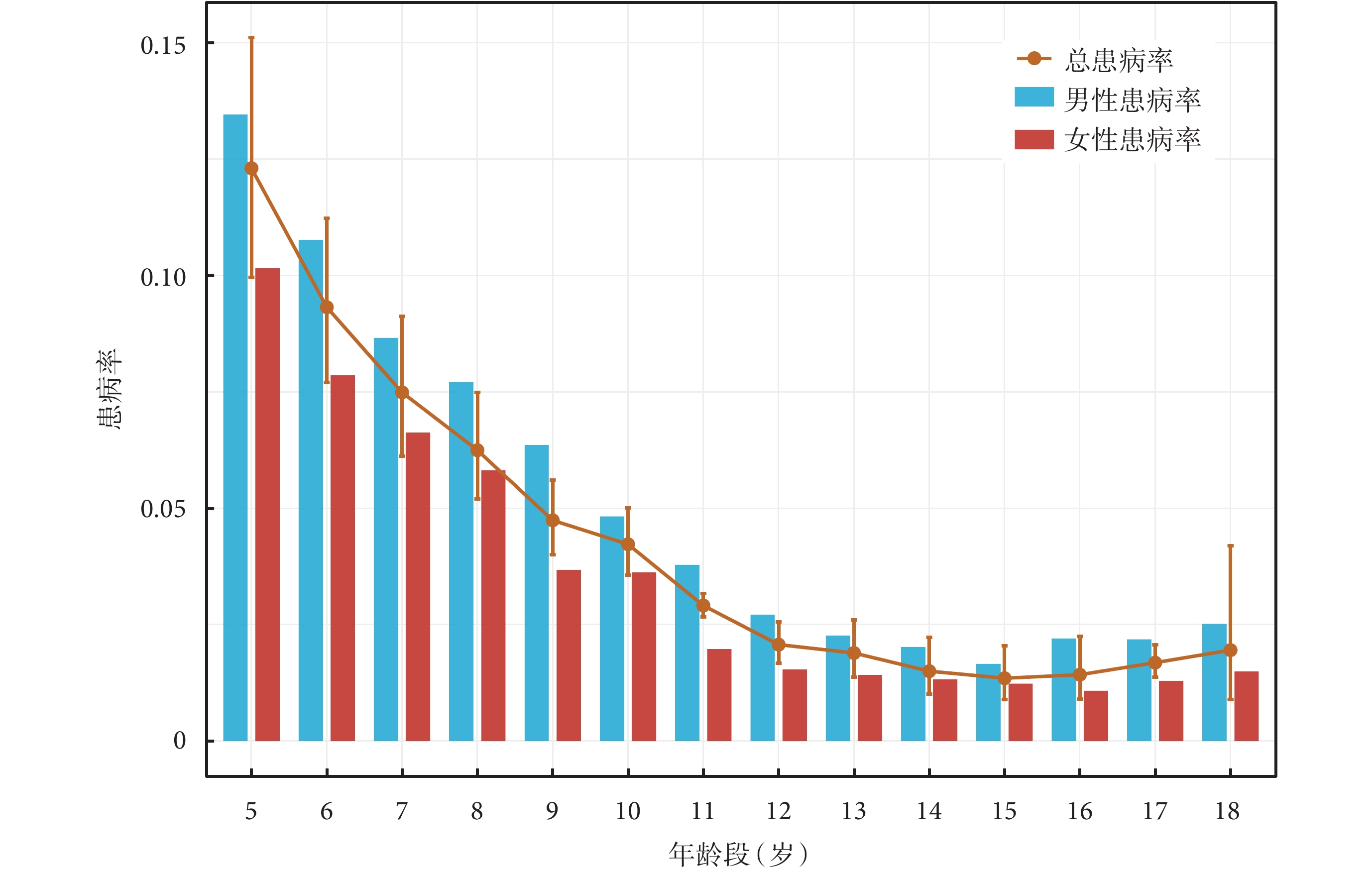

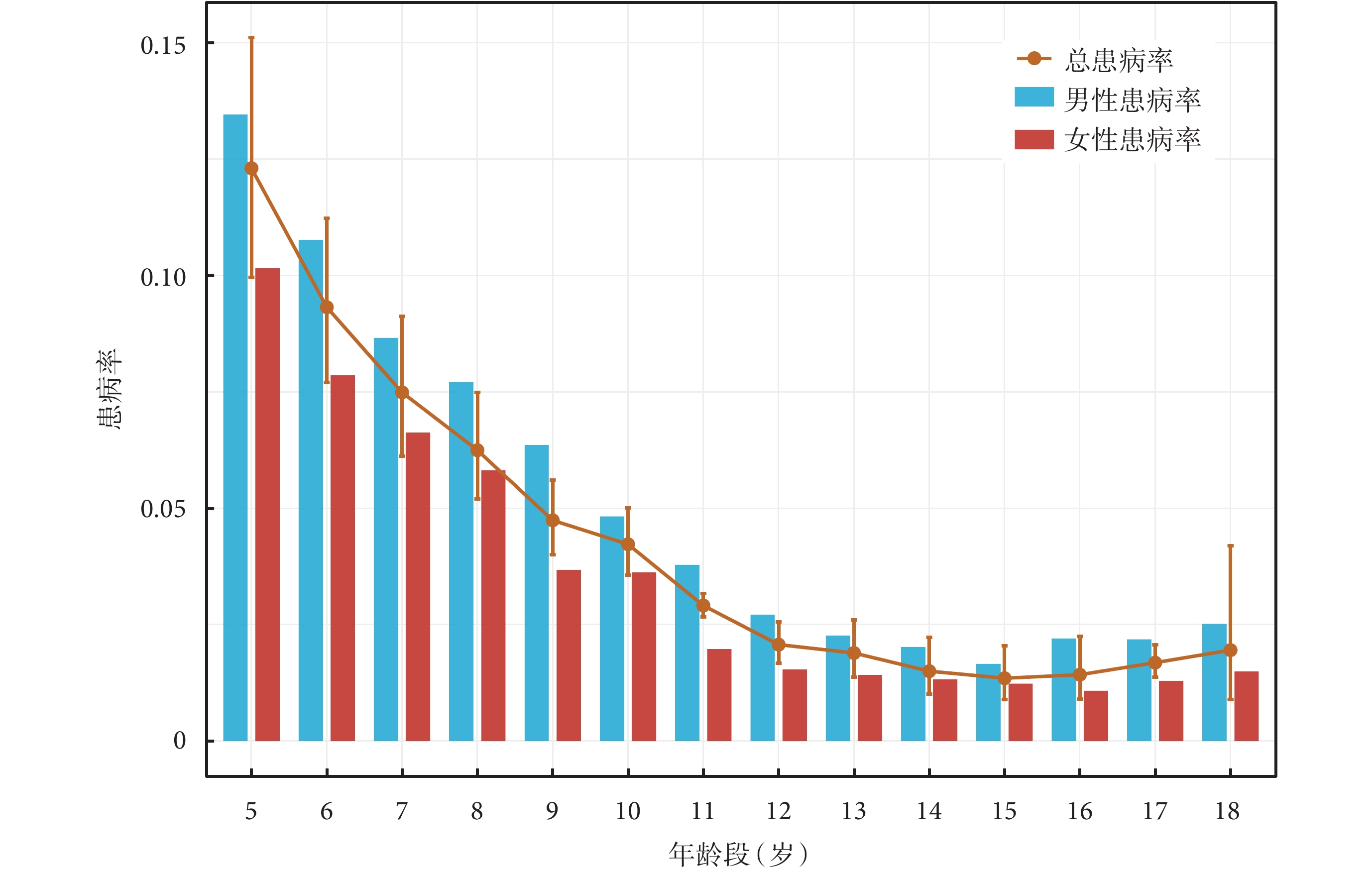

進一步分析各年段總體及性別患病率,結果顯示患病率隨年齡升高存在明顯下降趨勢,5歲、12歲、18歲患病率分別為12.30%、2.07%、1.95%,見附件表1。男童、女童的患病率均隨年齡升高存在明顯下降趨勢,在各年齡段男童患病率均高于女童,見圖1。

圖1

中國兒童及青少年年齡、性別遺尿癥患病率

圖1

中國兒童及青少年年齡、性別遺尿癥患病率

2.5 敏感性分析

采用逐一剔除單個研究對38篇文獻進行敏感性分析。結果顯示,剔除任意一篇文獻前后,研究結果均未發生明顯改變,提示本研究的結果較穩定(見附件圖3)。

2.6 發表偏倚檢驗

Egger’s檢驗(t=?0.14,P=0.89)結果提示,存在發表偏倚的可能性較小(見附件圖4)。

3 討論

本研究通過Meta分析初步得到兒童青少年NE患病率為5.59%,與中國臺灣地區[54]患病率(5.5%)基本一致。與意大利[55](7.1%)、印度[56](7.61%)、澳大利亞[57](18.9%)、伊朗[58](6.8%)、巴基斯坦[59] (13.1%)等國家相比,我國的患病率較低,這與之前的一些研究結果一致。如馬來西亞的一項研究[60]也發現當地華人的NE患病率低于當地其他人種,這或與遺傳及生活習慣有關。美國[61]的一項調查顯示其NE患病率為4.45%,與我國相比較低,這與其調查人群年齡偏大(8~11歲)有關。

國際上對于遺尿的年齡定義基本一致,即5歲以上仍夜間有遺尿癥狀出現,故本研究排除了包含1~4歲兒童的原始研究。NE是一類與神經發育有關的疾病,在低年齡兒童中很難區分生理性和病理性遺尿。研究表明大約93%的兒童在5歲時獲得夜間尿控能力,NE與兒童延遲獲得夜間尿控能力相關[46,62]。ICCS中指出4歲前兒童排尿中樞尚未發育成熟,未獲得尿控能力屬于生理現象;DSM-IV提出應以患兒發育水平達到5歲為標準,提示NE的診斷應考慮兒童實際發育水平;中國臺灣地區、日本等多個專家共識[63,64]推薦5~6歲以后兒童應積極治療NE。

本研究通過baujat圖探索異質性,發現異質性主要來源于診斷標準和研究對象年齡不同。后續據此進行亞組分析,亞組分析顯示納入僅日間遺尿的4項研究患病率為15.23%[95%CI(7.82%,27.55%)],導致整體患病率增加。進行亞組分析后,組內異質性仍較高,這可能與部分納入研究的NE分型、不同發病頻率等信息缺失有關。但單組率Meta分析異質性主要受納入研究樣本量差異大小的影響,因此無法將異質性控制在一定范圍內,對研究結果的準確性無決定性影響。對比單個研究,Meta分析的結果仍然更具客觀性[65]。

各機構NE診斷標準的差異主要來自于夜間遺尿頻率的不同。DSM-IV診斷標準[51]為每周至少2次;ICD-10診斷標準[52]為5~6歲兒童每月至少2次,7歲以上兒童每月至少1次;ICCS診斷標準[1]為每月至少1次。本研究根據診斷標準進行亞組分析,DSM-IV標準下患病率為3.78%,低于ICCS標準的患病率5.99%和ICD-10標準的患病率8.99%。在馬來西亞的研究[60]中,以ICD-10為診斷標準NE患病率為8.0%,以DSM-IV為診斷標準則患病率下降至3.7%,與本研究中患病率因診斷標準不一而不同的趨勢基本一致。DSM-IV的頻率要求最高,特異性高,2014年中國兒童遺尿疾病管理協作組的專家共識[14]中引用此標準,但其檢出敏感性低,可能會低估兒童及青少年患病率,在臨床中容易忽視患兒治療需求,無法引起家長重視。中華醫學會小兒外科學分會小兒尿動力和盆底學組和泌尿外科學組[15]在2019年專家共識中推薦使用ICD-10診斷,其依據年齡劃分了不同的頻率要求,更符合臨床需求。對年齡越大的兒童來說,NE造成困擾越大,診斷標準應更為寬松,有助于其積極治療。ICCS診斷最為寬松,不易漏診,但對于低年齡兒童可能存在過度治療,導致患病率偏高,引起家長不必要焦慮。在最新的ICD-11中,遺尿癥不再有具體的頻率限制,給予臨床工作者更大的診斷自由,這更加需要各國依據本國的流行病學調查結果做出判斷。我國專家共識及指南中診斷標準之間差異較大[66],導致在各項流行病學研究中診斷標準不同,研究間異質性過大,孫香娟等[67]研究表明我國NE相關指南及專家共識需及時更新、提高證據質量。因此,我國應在未來NE的調查中明確不同頻率的發病情況、對患兒及家長心理的影響程度,以指導制定適合我國國情的診斷標準。

本次Meta分析對性別及年齡進行分層,結果顯示NE的患病率受到性別和年齡的影響。我國兒童青少年NE患病率大致隨年齡升高而降低,11歲以后患病率降至3%以下,13歲以后患病率降至2%以下且基本穩定,不再隨年齡升高而降低,這一趨勢與Yeung等[68]的研究基本一致。有研究表明,在12歲以前,年齡每增長1歲約有14%的患兒可以自愈[69,70],這是因為遺尿癥的出現與夜間產生的尿量和膀胱容積不匹配相關,在生長發育期,隨著神經系統發育,患兒中樞尿控能力提升,且膀胱容積每年增大30 mL左右,在12歲左右膀胱容積增至最大。這與本研究中13歲前患病率逐年降低,13歲以后NE患病率基本穩定的趨勢一致。值得注意的是,青春發育期后仍存在的NE多會延續至成年,Hu等[71]研究發現,我國17~21歲青年NE患病率為1.17%,其中有80%的青年NE患者沒有得到過治療。研究結果顯示,常規治療比自愈可多好轉15%[7]。因此,臨床工作者應更加積極地應對12歲以后仍存在NE的患兒,以降低疾病延續到成年的概率,減輕患者心理負擔。

本研究表明中國兒童青少年NE患病率男童為6.36%,高于女童4.30%,這與大多數國際研究一致,但在男女患病率比例上稍有不同,馬來西亞、美國、南非等報道的男女患病比例為1.4~2.4不等[60,61,72]。青春期前性別患病率的不同可能與男女神經發育生理差異有關,女童大腦運動網絡發育比男童快,更早獲得尿控能力[46]。肥胖是NE的危險因素,肥胖患兒NE的患病率是非肥胖人群的1.99倍[73],冷正清等[74]研究表明我國男童肥胖率顯著高于女童。男童包皮過長、包莖等因素也增加了NE的發生[32]。在青春期后男女患病差異減小,針對青年人的流行病學研究顯示,17~21歲青年男女患病率無明顯差異[71]。

依據ICCS,NE可根據發生特點分為原發性遺尿和繼發性遺尿;根據是否伴有白天下尿路癥狀分為單癥狀夜間遺尿,非單癥狀性夜間遺尿。本研究納入的部分研究對原發性遺尿發生率予以單獨報告,原發性遺尿合并發生率為5.26%[95%CI(3.49%,7.86%)]。NE各種分型的病理機制、治療、預后有較大差異,在臨床治療和后續流行病學調查研究中應注意區別NE的分型[1],以全面了解NE的流行病學現狀。

此外,亞組分析顯示,地理分區對NE的患病率有顯著差異,華南地區患病率最高。生活習慣、經濟發展水平、使用尿不濕的頻率等差異可能是導致地域差異的潛在因素。因本研究中東北、華北等文獻納入僅1篇,可能對結果產生一定偏倚,后續應開展更多大樣本多中心的研究,以進一步明確地域患病率的差異。

本研究首次運用流行病學Meta分析的方法對中國兒童青少年遺尿的流行病學現狀進行總結,以不同亞組為切入點對不同特征的兒童患病率進行了較為詳細的證據總結,并對造成患病率差異的原因進行了分析。我們發現中國兒童及青少年遺尿癥患病率隨年齡升高而降低,男童患病率高于女童。原始研究所采用的診斷標準、納入年齡是造成研究異質性的重要原因。本研究為兒童遺尿的防治工作提供了切實依據,也為后續開展相關流行病學調查提供了參考。

本系統評價存在一定的局限性:① 因原始研究中未提供明確分型等原因,未能進行除PNE外其他分型的患病率研究;② 盡管覆蓋了18個省、市、地區,但僅有3個為全國性調查,覆蓋面不廣,且未充分考慮年齡是否均衡分布、家族遺傳等因素對NE患病率的影響,研究結果可能存在偏倚;③ 本研究中未檢索到基于最新的DSM-V和ICD-11診斷標準的患病率數據,未來需要更多基于新的診斷標準的研究加以補充。

綜上所述,當前證據表明,我國NE患病率較高,年齡、性別在患病率中存在著顯著影響,我國診斷標準之間存在的較大差異不利于對NE進行深入的流行病學研究。后續全國多中心、大樣本的高質量研究仍是需要持續推進的方向。應在全國范圍內針對不同年齡、不同發病頻率、不同亞型進行更為詳細的流行病學調查,以協助制定符合我國國情的診斷標準及指南。同時,NE對于患兒及家長的心理影響不容忽視,應在流行病學調查中了解患兒及家長的經濟及心理負擔,在診斷中注意識別患兒是否合并有精神心理疾病。此外,還應重視對NE的健康宣教,讓患兒及家屬理解NE為一種常見疾病,減輕患兒病恥感及家長負罪感,避免患兒因病受到打罵責罵,加強家庭對于患兒的支持。在治療方面,早期科學干預、積極的家庭行為指導、中西醫結合治療,有助于減少發病頻率,切實提高療效。

遺尿癥(nocturnal enuresis,NE)是兒童青少年的常見疾病之一,以夜間睡眠中不自主排尿為主要臨床表現[1]。長期遺尿易導致患兒認知和記憶能力受損[2],引起睡眠障礙和發育障礙[3,4]。作為一種難言的潛在壓力,NE給患兒及家庭帶來極大的心理負擔,造成長期社會心理風險[5]。國際兒童尿控協會(International Children Continence Society,ICCS)[1]指出,20%~40%的NE患兒伴有至少一項精神心理問題,如注意力缺陷及多動障礙、對立違抗障礙、焦慮和抑郁等,是無NE兒童的12倍[6]。NE可能在社交、自尊建立、家庭內部關系等方面嚴重降低患兒生活質量[7],也容易引起家長廣泛焦慮情緒[8],NE患兒有42.4%曾因遺尿被家長責備、打罵[9]。兒童時期的心理狀態將對成年后人格特征、社會行為造成影響。在臨床上,因部分家長及基層醫生認為NE可自愈,或患兒及家長難以清楚描述癥狀等原因,導致NE的就診率僅14%,且治療依從性較差[10]。準確評估NE患病率,有利于提高醫生及家長對于NE的認識,進而為患兒提供早期客觀評估,從而減輕心理和疾病負擔。

2005年,馬駿等[11]以DSM-IV“每周至少2次夜間不自主排尿”為標準進行NE流行病學調查,全國患病率為4.6%。2017年,中國兒童遺尿疾病管理協作組[12]以“3個月內出現尿床事件≥1次”為標準診斷的NE全國患病率為4.8%,然而兩次全國調查的診斷標準差距較大。此后進行的流行病學研究也受研究地區及樣本量、診斷標準、診斷年齡等各種因素的限制,報道的患病率波動區間較大,在1.2%~30%不等[9,13],難以代表我國兒童青少年NE流行的整體情況。目前我國專家共識[14-16]多引用國外流行病學研究或中國某地區研究的NE患病率,尚未形成針對國內NE流行情況的統一認識。本研究采用Meta分析的方法,根據大樣本原始研究數據系統評價我國兒童及青少年NE的流行病學現狀,為評估NE的疾病負擔、制定衛生政策提供參考。本研究已在PROSPERO注冊,注冊號為CRD42023427159。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

橫斷面研究。

1.1.2 研究對象

明確診斷為NE的中國兒童及青少年(5~18歲)患者。

1.1.3 結局指標

NE患病率。

1.1.4 排除標準

① 基于同一研究重復發表的文獻;② 綜述、會議摘要、病例報道等;③ 無法獲取全文或所需數據的文獻;④ 無明確的NE診斷標準;⑤ 數據有明顯的統計學錯誤的文獻;⑥ 納入人群中包含有5歲以下或18歲以上年齡段人群。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、SinoMed、PubMed、Embase、Web of Science數據庫,搜集關于我國兒童青少年NE患病率的橫斷面研究,檢索時限均從建庫至2023年11月。檢索策略采取主題詞與自由詞相結合的方式,中文檢索詞包括:遺尿、尿床、遺溺、患病率、發病、起病、流行病學、特征等。英文檢索詞包括:nocturnal enuresis、bed wetting、nighttime urinary incontinence、prevalence、epidemiology、China、Chinese等,以PubMed為例,其具體檢索策略見附件框1。

1.3 文獻篩選和資料提取

由2名評價員依據納入與排除標準獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對,若出現分歧和爭議時進行討論同時咨詢第三者協助判斷。文獻篩選時首先閱讀文題及摘要,在排除明顯不相關文獻后,進一步閱讀全文以確定最終是否納入。使用統一表格提取并記錄數據資料,包括:第一作者、發表年份、調查時間及地區、抽樣方法、診斷標準、樣本量、患病人數、各年齡性別總人數及患病人數、分型等。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名評價員獨立評價納入研究的偏倚風險,并交叉核對,如遇分歧,則咨詢第三方協助判斷。偏倚風險評價采用美國醫療保健研究與質量局(AHRQ)推薦的橫斷面研究質量評價量表[17],標準包括11個條目,分別用“是”“否”“不清楚”作答,總分共11分,0~3分為文獻質量較低,4~7分為文獻質量中等,8分以上為文獻質量較高。

1.5 統計分析

采用R軟件meta包,以遺尿癥患病率為統計效應指標進行logit轉換后采用倒方差法進行Meta分析。使用Cochrane Q 檢驗并結合I2值來評價研究間的異質性,若P>0.1且I2<50%,則選擇固定效應模型;若P≤0.1且I2≥50%,則認為研究間異質性較大,對其異質性來源進行分析。采用R 軟件dmetar包baujat圖法進行文獻間異質性探索,并進一步根據診斷標準、地區分布、文獻質量等進行亞組分析探討可能的異質性來源,同時對性別、年齡等不同研究特征的亞組患病率進行分層分析。采用逐一剔除的方式對納入文獻進行敏感性分析,通過Egger’s檢驗評估發表偏倚。設定檢驗水準為α=0.05。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢出相關文獻1 582篇,包括PubMed(n=56)、Web of Science(n=88)、Embase(n=115)、CNKI(n=174)、WanFang Data(n=177)、VIP(n=433)、SinoMed(n=539)。經逐層篩選后,最終納入38個研究[9-13,18-50]。文獻篩選流程及結果見附件圖1。

2.2 納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果

納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果見表1,診斷標準見表2。

2.3 異質性分析結果

異質性檢驗結果顯示,納入的38篇文獻存在較大異質性(I2=99.1%,P<0.01)。通過baujat圖對文獻間異質性進行探索。baujat圖用于檢測在Meta分析中過度促成異質性的研究,該圖x軸上顯示了每項研究對整體異質性的貢獻,y軸上顯示了對合并效應量的影響[53]。結果顯示,班彩霞[13]、郭駿[23]、李杰[21] 等研究對整體異質性貢獻較大(附件圖2)。分析其原因發現,此三項研究包含了單純日間遺尿患兒且樣本人群年齡較小,導致患病率增大。進一步復核整理,發現4項[13,21,23,28]研究包含單純日間遺尿患兒。ICCS[1]指出,日間尿失禁不能完全等同于夜遺尿癥,應予以鑒別。據此,我們以是否納入單純日間遺尿患兒進行了亞組分析。

2.4 Meta分析結果

2.4.1 NE總患病率

共納入38個研究,研究對象共327 065人,NE患兒18 392人,隨機效應模型Meta分析顯示中國兒童及青少年NE患病率為5.59%[95%CI(4.58%,6.81%)]。按照診斷標準、地理分區、文獻質量、是否納入日間遺尿患兒、NE分型進行亞組分析,結果顯示,是否納入日間遺尿患兒、不同地理分區的NE患病率差異具有統計學意義(P<0.05),見表3。

2.4.2 性別、年齡患病率

共29項研究報告了不同性別患兒患病率,納入145 825名男童,其中9 365名患病,合并患病率為6.36%[95%CI(5.49%,7.36%)];納入131 996名女童,其中5 762名患病,合并患病率為4.30%[95%CI(3.57%,5.16%)],男童患病率高于女童,二者差異具有統計學意義(P<0.01)。

進一步分析各年段總體及性別患病率,結果顯示患病率隨年齡升高存在明顯下降趨勢,5歲、12歲、18歲患病率分別為12.30%、2.07%、1.95%,見附件表1。男童、女童的患病率均隨年齡升高存在明顯下降趨勢,在各年齡段男童患病率均高于女童,見圖1。

圖1

中國兒童及青少年年齡、性別遺尿癥患病率

圖1

中國兒童及青少年年齡、性別遺尿癥患病率

2.5 敏感性分析

采用逐一剔除單個研究對38篇文獻進行敏感性分析。結果顯示,剔除任意一篇文獻前后,研究結果均未發生明顯改變,提示本研究的結果較穩定(見附件圖3)。

2.6 發表偏倚檢驗

Egger’s檢驗(t=?0.14,P=0.89)結果提示,存在發表偏倚的可能性較小(見附件圖4)。

3 討論

本研究通過Meta分析初步得到兒童青少年NE患病率為5.59%,與中國臺灣地區[54]患病率(5.5%)基本一致。與意大利[55](7.1%)、印度[56](7.61%)、澳大利亞[57](18.9%)、伊朗[58](6.8%)、巴基斯坦[59] (13.1%)等國家相比,我國的患病率較低,這與之前的一些研究結果一致。如馬來西亞的一項研究[60]也發現當地華人的NE患病率低于當地其他人種,這或與遺傳及生活習慣有關。美國[61]的一項調查顯示其NE患病率為4.45%,與我國相比較低,這與其調查人群年齡偏大(8~11歲)有關。

國際上對于遺尿的年齡定義基本一致,即5歲以上仍夜間有遺尿癥狀出現,故本研究排除了包含1~4歲兒童的原始研究。NE是一類與神經發育有關的疾病,在低年齡兒童中很難區分生理性和病理性遺尿。研究表明大約93%的兒童在5歲時獲得夜間尿控能力,NE與兒童延遲獲得夜間尿控能力相關[46,62]。ICCS中指出4歲前兒童排尿中樞尚未發育成熟,未獲得尿控能力屬于生理現象;DSM-IV提出應以患兒發育水平達到5歲為標準,提示NE的診斷應考慮兒童實際發育水平;中國臺灣地區、日本等多個專家共識[63,64]推薦5~6歲以后兒童應積極治療NE。

本研究通過baujat圖探索異質性,發現異質性主要來源于診斷標準和研究對象年齡不同。后續據此進行亞組分析,亞組分析顯示納入僅日間遺尿的4項研究患病率為15.23%[95%CI(7.82%,27.55%)],導致整體患病率增加。進行亞組分析后,組內異質性仍較高,這可能與部分納入研究的NE分型、不同發病頻率等信息缺失有關。但單組率Meta分析異質性主要受納入研究樣本量差異大小的影響,因此無法將異質性控制在一定范圍內,對研究結果的準確性無決定性影響。對比單個研究,Meta分析的結果仍然更具客觀性[65]。

各機構NE診斷標準的差異主要來自于夜間遺尿頻率的不同。DSM-IV診斷標準[51]為每周至少2次;ICD-10診斷標準[52]為5~6歲兒童每月至少2次,7歲以上兒童每月至少1次;ICCS診斷標準[1]為每月至少1次。本研究根據診斷標準進行亞組分析,DSM-IV標準下患病率為3.78%,低于ICCS標準的患病率5.99%和ICD-10標準的患病率8.99%。在馬來西亞的研究[60]中,以ICD-10為診斷標準NE患病率為8.0%,以DSM-IV為診斷標準則患病率下降至3.7%,與本研究中患病率因診斷標準不一而不同的趨勢基本一致。DSM-IV的頻率要求最高,特異性高,2014年中國兒童遺尿疾病管理協作組的專家共識[14]中引用此標準,但其檢出敏感性低,可能會低估兒童及青少年患病率,在臨床中容易忽視患兒治療需求,無法引起家長重視。中華醫學會小兒外科學分會小兒尿動力和盆底學組和泌尿外科學組[15]在2019年專家共識中推薦使用ICD-10診斷,其依據年齡劃分了不同的頻率要求,更符合臨床需求。對年齡越大的兒童來說,NE造成困擾越大,診斷標準應更為寬松,有助于其積極治療。ICCS診斷最為寬松,不易漏診,但對于低年齡兒童可能存在過度治療,導致患病率偏高,引起家長不必要焦慮。在最新的ICD-11中,遺尿癥不再有具體的頻率限制,給予臨床工作者更大的診斷自由,這更加需要各國依據本國的流行病學調查結果做出判斷。我國專家共識及指南中診斷標準之間差異較大[66],導致在各項流行病學研究中診斷標準不同,研究間異質性過大,孫香娟等[67]研究表明我國NE相關指南及專家共識需及時更新、提高證據質量。因此,我國應在未來NE的調查中明確不同頻率的發病情況、對患兒及家長心理的影響程度,以指導制定適合我國國情的診斷標準。

本次Meta分析對性別及年齡進行分層,結果顯示NE的患病率受到性別和年齡的影響。我國兒童青少年NE患病率大致隨年齡升高而降低,11歲以后患病率降至3%以下,13歲以后患病率降至2%以下且基本穩定,不再隨年齡升高而降低,這一趨勢與Yeung等[68]的研究基本一致。有研究表明,在12歲以前,年齡每增長1歲約有14%的患兒可以自愈[69,70],這是因為遺尿癥的出現與夜間產生的尿量和膀胱容積不匹配相關,在生長發育期,隨著神經系統發育,患兒中樞尿控能力提升,且膀胱容積每年增大30 mL左右,在12歲左右膀胱容積增至最大。這與本研究中13歲前患病率逐年降低,13歲以后NE患病率基本穩定的趨勢一致。值得注意的是,青春發育期后仍存在的NE多會延續至成年,Hu等[71]研究發現,我國17~21歲青年NE患病率為1.17%,其中有80%的青年NE患者沒有得到過治療。研究結果顯示,常規治療比自愈可多好轉15%[7]。因此,臨床工作者應更加積極地應對12歲以后仍存在NE的患兒,以降低疾病延續到成年的概率,減輕患者心理負擔。

本研究表明中國兒童青少年NE患病率男童為6.36%,高于女童4.30%,這與大多數國際研究一致,但在男女患病率比例上稍有不同,馬來西亞、美國、南非等報道的男女患病比例為1.4~2.4不等[60,61,72]。青春期前性別患病率的不同可能與男女神經發育生理差異有關,女童大腦運動網絡發育比男童快,更早獲得尿控能力[46]。肥胖是NE的危險因素,肥胖患兒NE的患病率是非肥胖人群的1.99倍[73],冷正清等[74]研究表明我國男童肥胖率顯著高于女童。男童包皮過長、包莖等因素也增加了NE的發生[32]。在青春期后男女患病差異減小,針對青年人的流行病學研究顯示,17~21歲青年男女患病率無明顯差異[71]。

依據ICCS,NE可根據發生特點分為原發性遺尿和繼發性遺尿;根據是否伴有白天下尿路癥狀分為單癥狀夜間遺尿,非單癥狀性夜間遺尿。本研究納入的部分研究對原發性遺尿發生率予以單獨報告,原發性遺尿合并發生率為5.26%[95%CI(3.49%,7.86%)]。NE各種分型的病理機制、治療、預后有較大差異,在臨床治療和后續流行病學調查研究中應注意區別NE的分型[1],以全面了解NE的流行病學現狀。

此外,亞組分析顯示,地理分區對NE的患病率有顯著差異,華南地區患病率最高。生活習慣、經濟發展水平、使用尿不濕的頻率等差異可能是導致地域差異的潛在因素。因本研究中東北、華北等文獻納入僅1篇,可能對結果產生一定偏倚,后續應開展更多大樣本多中心的研究,以進一步明確地域患病率的差異。

本研究首次運用流行病學Meta分析的方法對中國兒童青少年遺尿的流行病學現狀進行總結,以不同亞組為切入點對不同特征的兒童患病率進行了較為詳細的證據總結,并對造成患病率差異的原因進行了分析。我們發現中國兒童及青少年遺尿癥患病率隨年齡升高而降低,男童患病率高于女童。原始研究所采用的診斷標準、納入年齡是造成研究異質性的重要原因。本研究為兒童遺尿的防治工作提供了切實依據,也為后續開展相關流行病學調查提供了參考。

本系統評價存在一定的局限性:① 因原始研究中未提供明確分型等原因,未能進行除PNE外其他分型的患病率研究;② 盡管覆蓋了18個省、市、地區,但僅有3個為全國性調查,覆蓋面不廣,且未充分考慮年齡是否均衡分布、家族遺傳等因素對NE患病率的影響,研究結果可能存在偏倚;③ 本研究中未檢索到基于最新的DSM-V和ICD-11診斷標準的患病率數據,未來需要更多基于新的診斷標準的研究加以補充。

綜上所述,當前證據表明,我國NE患病率較高,年齡、性別在患病率中存在著顯著影響,我國診斷標準之間存在的較大差異不利于對NE進行深入的流行病學研究。后續全國多中心、大樣本的高質量研究仍是需要持續推進的方向。應在全國范圍內針對不同年齡、不同發病頻率、不同亞型進行更為詳細的流行病學調查,以協助制定符合我國國情的診斷標準及指南。同時,NE對于患兒及家長的心理影響不容忽視,應在流行病學調查中了解患兒及家長的經濟及心理負擔,在診斷中注意識別患兒是否合并有精神心理疾病。此外,還應重視對NE的健康宣教,讓患兒及家屬理解NE為一種常見疾病,減輕患兒病恥感及家長負罪感,避免患兒因病受到打罵責罵,加強家庭對于患兒的支持。在治療方面,早期科學干預、積極的家庭行為指導、中西醫結合治療,有助于減少發病頻率,切實提高療效。