引用本文: 董朋濤, 王崢, 李曉羽, 張青, 馮雪. 炎癥因子與糖尿病腎病的因果關系:雙向孟德爾隨機化研究. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(5): 543-549. doi: 10.7507/1672-2531.202310170 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

糖尿病腎病(diabetic nephropathy,DN)是糖尿病最嚴重的微血管并發癥,是世界范圍內慢性腎臟病的主要原因[1]。全球約30%~40%的糖尿病患者發展為DN,其中5%~10%最終發展為終末期腎臟病(end-stage renal disease,ESRD)[2]。DN已逐漸成為全球嚴重的公共衛生問題[3]。DN發病機制復雜,傳統觀點認為,DN為炎癥相關性疾病,慢性低度炎癥對腎臟的損害是DN進展的基礎[4,5],炎癥機制可能是干預DN的一個有希望的靶點。國內外研究表明,超敏C反應蛋白(high-sensitivity C-reactive protein,hsCRP)、單核細胞趨化蛋白-1 (monocyte chemotactic protein-1,MCP-1)、白介素-6(interleukin-6,IL-6)等炎癥標志物與DN具有相關性和其對DN早期診斷有著指導意義[6-8]。高血糖和缺氧等因素會誘發腎臟氧化應激和炎癥反應,炎性細胞(如淋巴細胞、中性粒細胞和巨噬細胞)浸潤會導致DN患者的腎損傷。而且免疫炎癥細胞的募集和分化受多種炎癥因子如IL-1β、IL-6、腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、MCP-1、細胞間粘附分子-1(intercellular cell adhesion molecule-1,ICAM-1) 和轉化生長因子-β(transforming growth factor-β,TGF-β)等的調控,這些因子在腎血管內皮細胞、足細胞、系膜細胞、成纖維細胞、單核細胞、巨噬細胞和腎小管上皮細胞中廣泛表達[9]。炎癥因子貫穿DN發展的各個時期。因此,探尋DN與炎癥標志物之間的關系對DN的預防和診療有著臨床指導價值。但是目前有關二者因果關系的研究大多為臨床和動物實驗,此類研究存在著一定的局限性,樣本量有限、潛在的混雜因素和個體性差異可能會使觀察到的結果產生偏差。因此,需要尋找替代的方法來探究二者之間的關系。

孟德爾隨機化(Mendelian randomization,MR)研究方法是流行病學研究中因果推斷的重要工具,由于遺傳變異在受孕時是自然隨機分配的,因此使用遺傳變異作為工具變量的MR分析可以避免受常規混雜因素的影響[10]。在本研究中,我們使用遺傳變異作為工具變量進行了雙向雙樣本MR分析,以評估41種炎癥標志物水平改變與患DN風險之間的因果關系。為DN的預防、診斷及治療提供一定的參考。

1 資料與方法

1.1 研究設計

MR的基本原理是通過使用與暴露和結局相關的單核苷酸多態性(single-nucleotide polymorphism,SNP)作為工具變量(instrumental variables,IVs),本研究使用公共的全基因組關聯分析(genome-wide association studies,GWAS)匯總統計數據進行雙向兩樣本MR分析,評估41種炎癥因子與DN之間的因果關系,最后進行異質性檢驗、多效性檢驗等方法驗證結果的可靠性。

MR分析基于以下三個核心假設的滿足[11]:① IVs與暴露密切相關;② IVs與影響“暴露-結局”的混雜因素無關;③ IVs僅通過暴露因素影響結局,而不通過其他途徑影響。

1.2 數據來源

此MR分析中使用的兩個數據集均來自公開可用的GWAS數據。與DN相關的數據來源于IEU open GWAS數據庫。此數據樣本量為184 987例,其中包括3 283例DN患者,以及181 704例對照人群,共有SNP數16 380 336個。與炎癥因子相關的數據是從8 293名芬蘭人群的研究中獲得的,其中包括41種炎癥因子(細胞因子和生長因子)[12](附件表1)。兩個數據集的人群均為歐洲人群。

1.3 IVs的選擇

在以炎癥因子為暴露的正向分析中,通過以上步驟,我們獲得了41種炎癥因子。根據以往有關炎癥因子的MR研究[13],以P<5×10?8 為篩選條件,只有少數炎性因子在此條件下具有兩個以上的獨立SNP被挑選出,因此,我們將閾值擴大到P<5×10?6以選擇符合條件的IVs。然后通過設置參數r2<0.01、kb=5 000,用來排除連鎖不平衡的干擾,以保證IVs之間的獨立性[14]。在以DN為暴露的反向MR分析中,我們以P<5×10?7為篩選條件,設置參數r2<0.001、kb=10 000,來排除連鎖不平衡。使用F統計量評估IVs的強度,F統計量小于10的IVs被認為是弱工具變量,這些工具變量將被排除[15]。F=Beta暴露2/SE暴露2,其中“Beta”是SNP對暴露的影響大小,“SE”是對應于“Beta”的標準誤差。另外使用孟德爾隨機多態性殘差和離群值(Mendelian randomization pleiotropy residual sum and outlier,MR-PRESSO)方法消除離群的SNP[14]。最后,通過協調暴露數據集與DN數據集消除回文SNP[15]。經過徹底篩選后,剩余的SNP用于后續分析。此外我們還使用PhenoScanner工具[16]搜索所有符合條件的SNP,排除與DN相關的混雜因素(如高血壓、血糖控制不佳、高甘油三酯、低高密度脂蛋白、高人體測量腰圍和高BMI等)[17]和與DN相關的SNP。當發現存在混雜的SNP時,將混雜SNP進行去除,再次進行MR分析。

1.4 統計方法

本研究使用雙向雙樣本MR方法分別整合來自炎癥因子和DN的GWAS數據,使用逆方差加權分析法(inverse variance weighted,IVW)作為最主要分析方法[18],然而,它應用的條件是假設所有遺傳變異都是有效的工具變量,這一假設在現實中可能不成立[19]。因此,我們還采用加權中位數(weighted median,WM)、MR-Egger回歸法、簡單模型(simple mode)和中位模型(weighted mode)來對結果進行補充。所有MR分析通過R軟件(4.2.3版)及TwoSampleMR(0.5.7版)包和MR-PRESSO包實現。

敏感性包括異質性檢驗、水平多效性檢驗和逐個剔除檢驗。用Cochran’s Q檢驗判斷SNP的異質性,如果Cochran’s Q統計量檢驗沒有統計學意義(P>0.05),則證明分析結果沒有明顯的異質性[20]。使用MR-Egger回歸檢驗來判別IVs的潛在水平多效性,如果MR-Egger分析中不存在顯著的截距項,則表明不具有水平多效性[21]。采用逐個剔除檢驗來評估單個SNP對結果的影響。此外,還采用了MR Steiger方向性檢驗來全面評估暴露與結局之間的關聯[22]。炎癥因子與DN的風險關系以優勢比(odds radio,OR)及其95%可信區間(confidence interval,CI)表示,如果P<0.05,表明其可能存在顯著的因果關系。

2 結果

2.1 IVs篩選結果

當以炎癥因子作為暴露進行孟德爾隨機化分析時,共選擇426個SNP作為41種炎癥因子的IVs。當以DN作為暴露時,共提取出160個SNP。選擇過程遵循預定義的準則,以確保所選SNP的合適性。納入分析的每個SNP的F統計量超過10,表明IVs的穩健性。在結局中沒有發現弱偏倚,因此本研究的結論被認為是可靠的。陽性結果的SNP特征見表1。

2.2 正向MR分析與敏感性分析

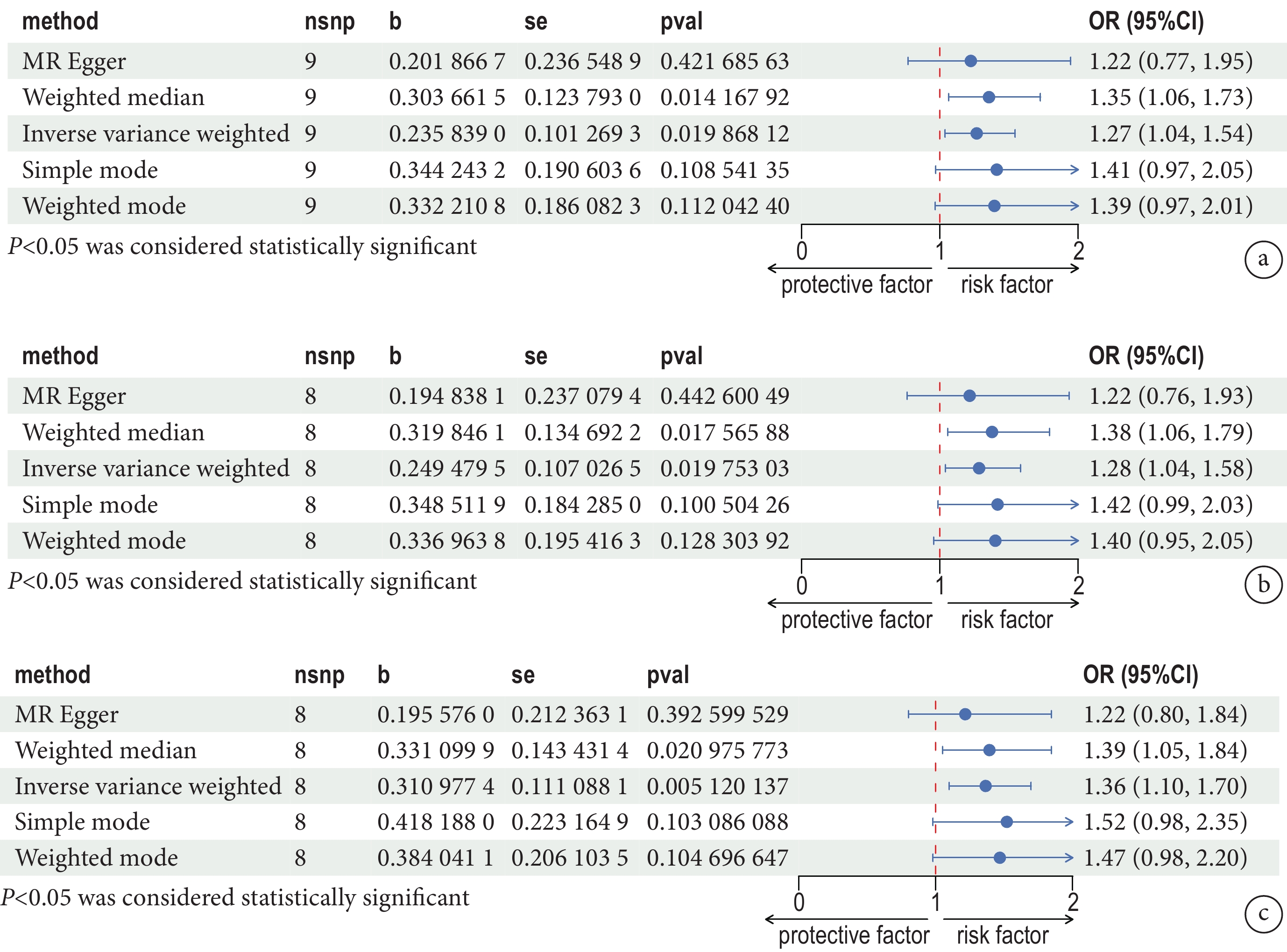

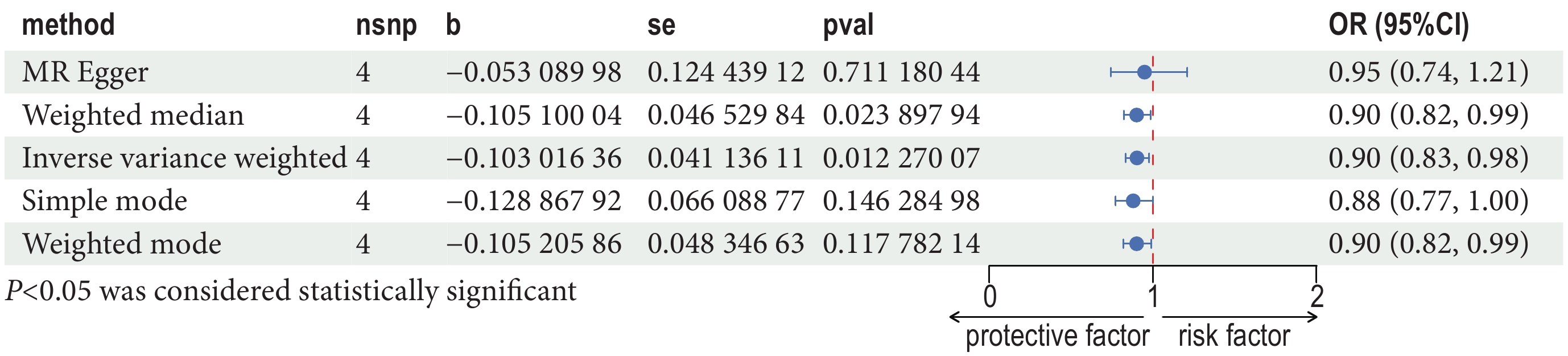

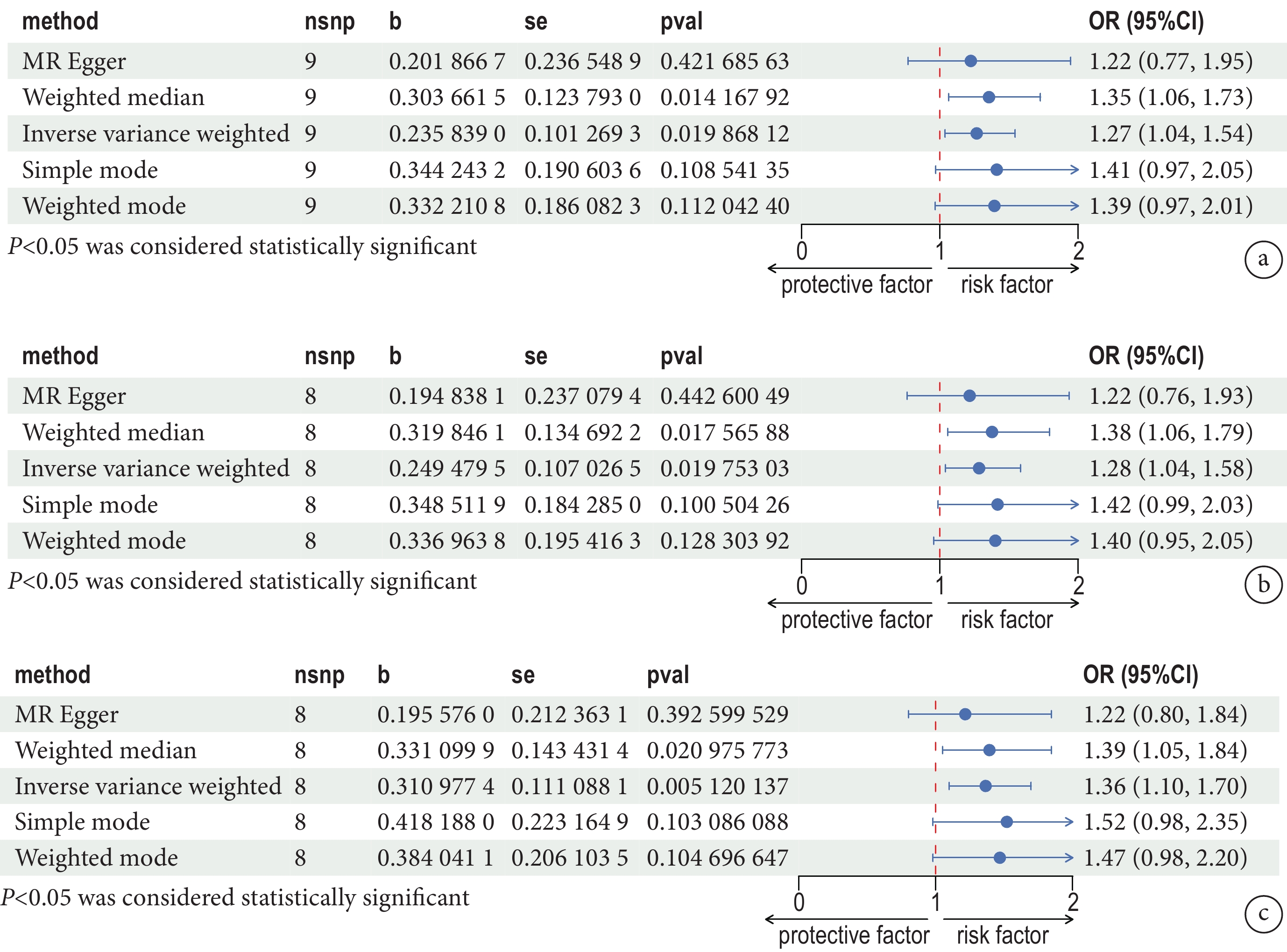

正向MR分析顯示,兩種特定的炎癥因子干細胞因子(stem cell factor,SCF)和干擾素-γ(interferon-gamma,IFN-γ)與DN風險之間存在統計學上的顯著關聯。使用IVW方法表現出顯著差異(P<0.05),見圖1。

圖1

SCF(排除前)、SCF(排除后)、IFN-γ與DN之間因果關系的MR結果

圖1

SCF(排除前)、SCF(排除后)、IFN-γ與DN之間因果關系的MR結果

a:SCF(排除前);b:SCF(排除后);c:IFN-γ。

IVW分析顯示,SCF[OR=1.27,95%CI(1.04,1.54),P=0.020]與IFN-γ[OR=1.36,95%CI(1.10,1.70),P=0.005]與DN之間存在正相關,增加DN發生風險。加權中位數法顯示,SCF[OR=1.35,95%CI(1.06,1.73),P=0.015]與IFN-γ[OR=1.39,95%CI(1.05,1.84),P=0.021]結果保持穩定。所有MR Steiger方向性測試表明,所有結局從炎癥因子到DN的趨勢一致(TURE)。

為了排除潛在因素對結果的影響,我們使用PhenoScanner工具對這兩種炎癥因子的進行了全面的調查,發現有SCF的SNP rs635634 與混雜因素2型糖尿病相關,排除 rs635634 后重新進行MR分析,IVW顯示SCF[OR=1.28,95%CI(1.04,1.58),P=0.020],見圖1(b),MR Steiger方向性試驗顯示,結局從SCF到DN的趨勢一致(TURE),見附件表1。

通過Cochran’s Q檢驗判斷SNP的異質性,SCF去除rs635634前后和IFN-γ的IVW和MR-Egger的Q_P值均>0.05,表示均不存在異質性;用MR-PRESSO方法未檢出有異常值(P>0.05)。SNP和結果之間的水平多效性通過MR-Egger回歸進行評估,SCF(去除rs635634前截距P=0.639,去除rs635634后截距P=0.804)和IFN-γ(截距P=0.547)MR-Egger回歸截距P均>0.05,結果顯示均無水平多效性(附件表2)。各散點圖中未觀察到潛在的異常值(附件圖1);留一法方法表明,沒有單一的SNP對總體結果有主導作用(附件圖2)。

2.3 反向MR分析與敏感性分析

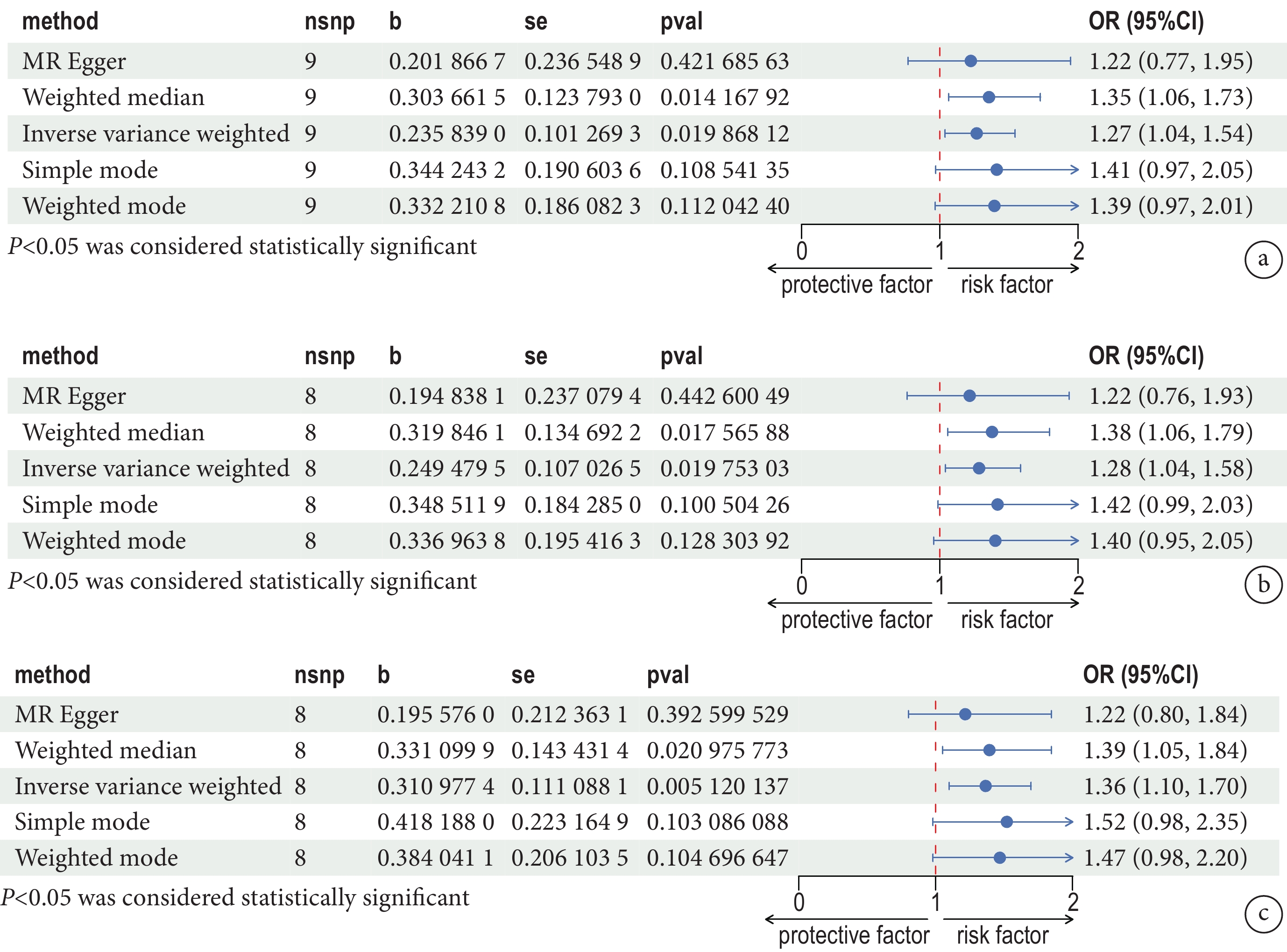

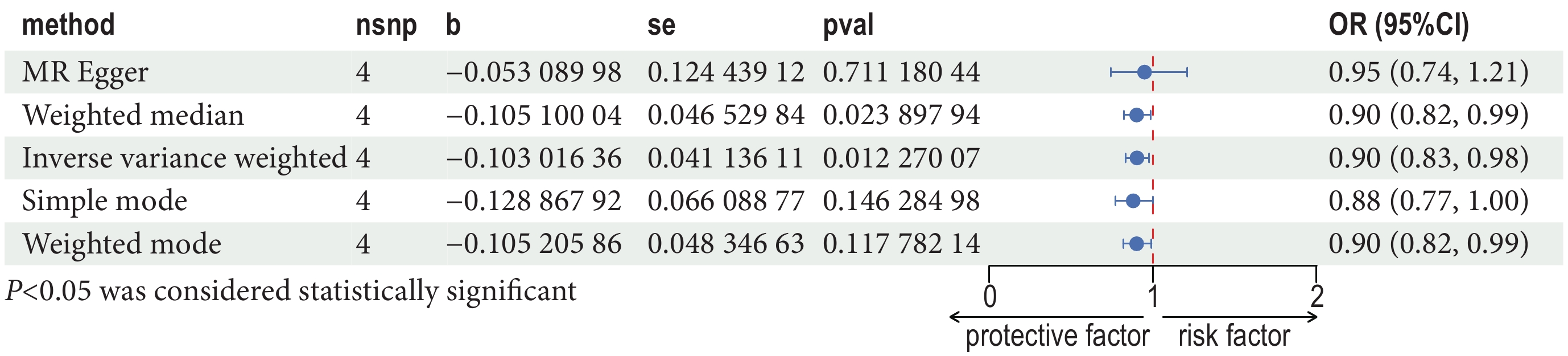

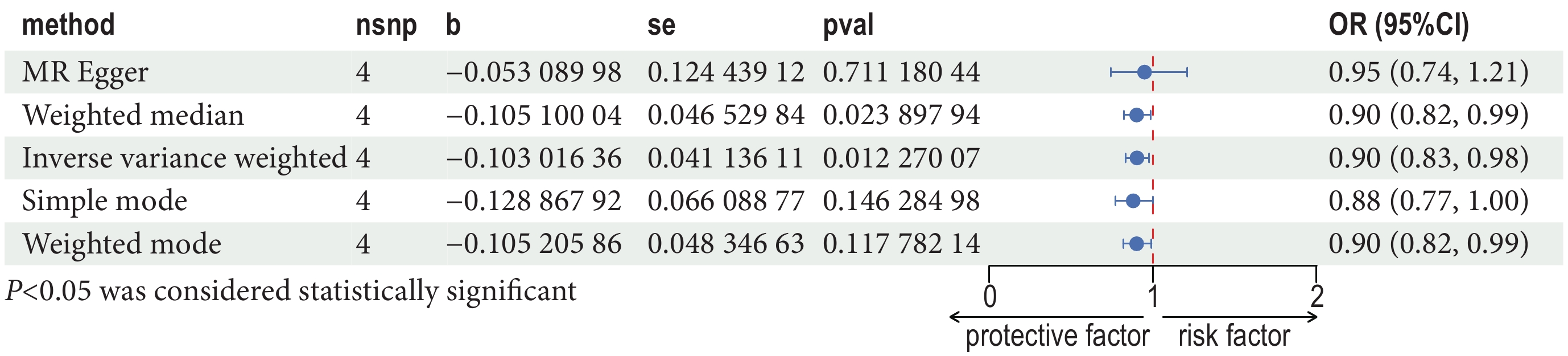

反向MR分析IVW結果顯示,DN與干擾素誘導蛋白10(Interferon gamma-induced protein 10,IP-10)在統計學上存在著的顯著關聯。DN與IP-10[OR=0.90,95%CI(0.83,0.99),P=0.012]之間存在負相關(圖2)。MR Steiger方向性試驗顯示,DN對IP-10為TRUE,MR-Egger回歸中證明其無水平多效性(截距P=0.712),Cochran’s Q檢驗顯示IVs之間沒有異質性,MR-PRESSO方法未檢出明顯的異常值,MR-Egger回歸顯示無明顯水平多效性,見附件表2。散點圖結果顯示未觀察到潛在的異常值(附件圖3);留一法方法表明,也沒有一個單一的SNP對總體評估有主導作用(附件圖4)。

圖2

反向MR分析IVW結果

圖2

反向MR分析IVW結果

3 討論

DN是以進行性蛋白尿以及腎小球濾過率下降為特征的一種疾病,最終會發展為ESRD[23]。目前,DN在臨床診斷及治療方面具有較大的局限性。依靠病史及實驗室指標難以對DN做出準確的診斷,腎穿刺活檢仍是診斷DN的金標準。治療上已經證明腎素-血管緊張素-醛固酮系統抑制劑以及某些降糖藥物(如SGLT-2抑制劑)可以減緩糖尿病患者慢性腎衰竭的進展[24,25],并且中醫藥在治療DN上也有著較大的優勢。但是,DN的預防和治療仍是全球嚴重的公共衛生問題之一。炎癥因子在許多自身免疫性疾病中發揮著至關重要的作用,其廣泛參與DN病程[26]。高糖和晚期糖基化終產物促進了腎臟足細胞、系膜細胞和上皮細胞中粘附分子、細胞因子和趨化因子的表達,聚集和激活巨噬細胞,導致腎組織細胞炎癥的產生[27,28]。糖尿病患者腎臟中常駐巨噬細胞和浸潤性巨噬細胞的激活可促進腎小球和小管間質的炎癥反應[29]。另外,巨噬細胞通過極化為M1型與M2型巨噬細胞來調控促炎細胞因子和抑炎細胞因子的動態變化在DN的發展中也有著重要作用[30]。本研究的炎癥因子包括白細胞介素家族、趨化因子、生長因子等。白細胞介素是種類最廣泛且研究最廣泛的炎癥因子家族,對腎功能具有復雜的影響[31]。研究表明,在2型糖尿病患者中,異常升高的IL-8、IL-18水平與尿蛋白風險增加相關[32,33]。血液中的白介素家族成員以IL-1β為主,IL-1β可通過旁分泌或自分泌的形式刺激腎小球系膜細胞增生及誘導IL-6、TNF-α、IFN-γ等炎癥介質產生介導炎癥反應。IL-6是一種多效性細胞因子,自其1986年被發現以來IL-6家族已被鑒定出數10種細胞因子,如IL-11、IL-27、神經生成素和IL-31等[34]。實驗發現,IL-6信號參與了腎小球的炎癥過程:與信號傳導及轉錄激活蛋白3(signal transducer and activator of transcription 3,STAT3)轉錄活性降低25%的突變小鼠相比,STAT3轉錄活性降低75%的轉基因糖尿病小鼠腎小球中IL-6水平較低,同時蛋白尿、腎小球系膜擴張和腎小球細胞增殖較少[35]。SDF1α是一種CXC型趨化因子,是已知的血管生成的生物標志物,局部SDF-1/CXCR4信號轉導在保持微血管完整性和預防腎纖維化方面發揮重要作用[36]。炎癥因子和腎臟之間存在著錯綜復雜的相互作用,這通常由多種因素協調。我們的研究結果證實了少量炎癥因子與DN的關聯,基于炎癥因子相互協同作用,我們的研究為理解全身炎癥與DN之間的雙向關聯做出了一定的貢獻。

在本研究中,我們首次采用了雙向雙樣本MR分析來探索全身炎癥調節因子與DN之間的相關關系。我們的研究結果表明,較高水平的SCF和IFN-γ與DN風險增加有關,并且DN患者會出現IP-10的下降。這為針對炎癥因子的藥物治療和預防DN提供了流行病學證據。

SCF又稱肥大細胞生長因子,其屬于IL-6家族的成員,是一種多效性糖蛋白類上皮細胞生長因子[37]。研究表明,其參與了多種慢性腎臟疾病微炎癥和間質纖維化過程[38,39]。郭丹丹[40]等發現,在DN腎組織中,肥大細胞、SCF、巨噬細胞、TGF-β1的浸潤表達與腎間質損害程度呈顯著正相關,這表明 SCF 和免疫炎癥細胞在DN腎間質損害進展過程中可能扮演重要角色。此外胥愛玲等[41]發現在高糖的作用下,人腎小管上皮細胞中 SCF 呈時間依賴性高表達,SCF高糖敏感性的具體機制尚未闡明,其有可能是DN炎癥微反應的前期因子。IFN-γ是一種細胞因子,作為目前發現的Ⅱ型干擾素家族的唯一一員,其在協調先天性免疫和適應性免疫方面發揮著重要作用。研究發現其主要在腫瘤發生發展中發揮關鍵作用,其通過刺激巨噬細胞向M1方向極化分泌促炎因子,可以延緩腫瘤進展[42]。關于IFN-γ與DN患者預后之間的關聯,目前缺乏明確的直接研究證據。使用MR方法,我們發現IFN-γ水平升高與患DN的風險增加有關。IFN-γ主要由適應性免疫細胞以及固有樣淋巴細胞群組成,發揮著炎癥免疫調節作用[43]。其免疫調節作用支持IFN-γ在DN發病機制中的作用,并表明其具有作為DN發展的危險因素的潛力。

本研究的反向MR分析表明DN患者會伴隨著 IP-10的下降。IP-10是一種參與聚集和激活免疫細胞的趨化因子,其可通過自然殺傷細胞從而誘導特異性炎癥反應,其表達受到腫瘤壞死因子和干擾素表達的影響[44]。目前尚未有研究表明DN患者中IP-10 如何表達,根據我們的結果推測,DN患者的腎組織微炎癥狀態可能優先激活趨化因子IP-10的表達,隨后IP-10與各炎癥因子交互反應,加重DN患者的免疫紊亂。總之,DN患者IP-10水平的改變表明DN與免疫系統之間存在復雜的相互作用。這些發現支持炎癥細胞因子失調和免疫調節在DN發病機制中的重要性。需要進一步的研究來闡明這些炎癥因子變化的確切機制及其對DN的發生、進展和治療策略的影響。

本研究存在著局限性。首先,我們納入研究的人群為歐洲人群,結果對其他種族是否有參考意義還需進一步研究。其次,DN是機體血糖長時間升高所導致的微血管疾病,從我們得到的GWAS數據中,我們無法按照疾病的病程、患病性別等進行亞組分析,未來出現關于DN患病病程和患病性別的GWAS時可進一步進行MR分析,得到更為精確的結果。最后,我們放寬了所得到的工具變量的標準,這可能對結果造成一定的影響,工具變量的強度很大程度上取決于GWAS的樣本量,需要開展更大規模或匯總更多的 GWAS 數據,篩選更強相關的遺傳變異用于炎癥因子的MR 研究。

綜上,本研究發現高水平的SCF和IFN-γ與DN發生風險增加有關。并且患DN時會降低體內IP-10的表達。用MR的方法了解體內炎癥因子和DN的關系,這對DN的早期診斷和治療具有一定的臨床指導意義。

聲明 本研究不存在任何利益沖突。

糖尿病腎病(diabetic nephropathy,DN)是糖尿病最嚴重的微血管并發癥,是世界范圍內慢性腎臟病的主要原因[1]。全球約30%~40%的糖尿病患者發展為DN,其中5%~10%最終發展為終末期腎臟病(end-stage renal disease,ESRD)[2]。DN已逐漸成為全球嚴重的公共衛生問題[3]。DN發病機制復雜,傳統觀點認為,DN為炎癥相關性疾病,慢性低度炎癥對腎臟的損害是DN進展的基礎[4,5],炎癥機制可能是干預DN的一個有希望的靶點。國內外研究表明,超敏C反應蛋白(high-sensitivity C-reactive protein,hsCRP)、單核細胞趨化蛋白-1 (monocyte chemotactic protein-1,MCP-1)、白介素-6(interleukin-6,IL-6)等炎癥標志物與DN具有相關性和其對DN早期診斷有著指導意義[6-8]。高血糖和缺氧等因素會誘發腎臟氧化應激和炎癥反應,炎性細胞(如淋巴細胞、中性粒細胞和巨噬細胞)浸潤會導致DN患者的腎損傷。而且免疫炎癥細胞的募集和分化受多種炎癥因子如IL-1β、IL-6、腫瘤壞死因子-α(tumor necrosis factor-α,TNF-α)、MCP-1、細胞間粘附分子-1(intercellular cell adhesion molecule-1,ICAM-1) 和轉化生長因子-β(transforming growth factor-β,TGF-β)等的調控,這些因子在腎血管內皮細胞、足細胞、系膜細胞、成纖維細胞、單核細胞、巨噬細胞和腎小管上皮細胞中廣泛表達[9]。炎癥因子貫穿DN發展的各個時期。因此,探尋DN與炎癥標志物之間的關系對DN的預防和診療有著臨床指導價值。但是目前有關二者因果關系的研究大多為臨床和動物實驗,此類研究存在著一定的局限性,樣本量有限、潛在的混雜因素和個體性差異可能會使觀察到的結果產生偏差。因此,需要尋找替代的方法來探究二者之間的關系。

孟德爾隨機化(Mendelian randomization,MR)研究方法是流行病學研究中因果推斷的重要工具,由于遺傳變異在受孕時是自然隨機分配的,因此使用遺傳變異作為工具變量的MR分析可以避免受常規混雜因素的影響[10]。在本研究中,我們使用遺傳變異作為工具變量進行了雙向雙樣本MR分析,以評估41種炎癥標志物水平改變與患DN風險之間的因果關系。為DN的預防、診斷及治療提供一定的參考。

1 資料與方法

1.1 研究設計

MR的基本原理是通過使用與暴露和結局相關的單核苷酸多態性(single-nucleotide polymorphism,SNP)作為工具變量(instrumental variables,IVs),本研究使用公共的全基因組關聯分析(genome-wide association studies,GWAS)匯總統計數據進行雙向兩樣本MR分析,評估41種炎癥因子與DN之間的因果關系,最后進行異質性檢驗、多效性檢驗等方法驗證結果的可靠性。

MR分析基于以下三個核心假設的滿足[11]:① IVs與暴露密切相關;② IVs與影響“暴露-結局”的混雜因素無關;③ IVs僅通過暴露因素影響結局,而不通過其他途徑影響。

1.2 數據來源

此MR分析中使用的兩個數據集均來自公開可用的GWAS數據。與DN相關的數據來源于IEU open GWAS數據庫。此數據樣本量為184 987例,其中包括3 283例DN患者,以及181 704例對照人群,共有SNP數16 380 336個。與炎癥因子相關的數據是從8 293名芬蘭人群的研究中獲得的,其中包括41種炎癥因子(細胞因子和生長因子)[12](附件表1)。兩個數據集的人群均為歐洲人群。

1.3 IVs的選擇

在以炎癥因子為暴露的正向分析中,通過以上步驟,我們獲得了41種炎癥因子。根據以往有關炎癥因子的MR研究[13],以P<5×10?8 為篩選條件,只有少數炎性因子在此條件下具有兩個以上的獨立SNP被挑選出,因此,我們將閾值擴大到P<5×10?6以選擇符合條件的IVs。然后通過設置參數r2<0.01、kb=5 000,用來排除連鎖不平衡的干擾,以保證IVs之間的獨立性[14]。在以DN為暴露的反向MR分析中,我們以P<5×10?7為篩選條件,設置參數r2<0.001、kb=10 000,來排除連鎖不平衡。使用F統計量評估IVs的強度,F統計量小于10的IVs被認為是弱工具變量,這些工具變量將被排除[15]。F=Beta暴露2/SE暴露2,其中“Beta”是SNP對暴露的影響大小,“SE”是對應于“Beta”的標準誤差。另外使用孟德爾隨機多態性殘差和離群值(Mendelian randomization pleiotropy residual sum and outlier,MR-PRESSO)方法消除離群的SNP[14]。最后,通過協調暴露數據集與DN數據集消除回文SNP[15]。經過徹底篩選后,剩余的SNP用于后續分析。此外我們還使用PhenoScanner工具[16]搜索所有符合條件的SNP,排除與DN相關的混雜因素(如高血壓、血糖控制不佳、高甘油三酯、低高密度脂蛋白、高人體測量腰圍和高BMI等)[17]和與DN相關的SNP。當發現存在混雜的SNP時,將混雜SNP進行去除,再次進行MR分析。

1.4 統計方法

本研究使用雙向雙樣本MR方法分別整合來自炎癥因子和DN的GWAS數據,使用逆方差加權分析法(inverse variance weighted,IVW)作為最主要分析方法[18],然而,它應用的條件是假設所有遺傳變異都是有效的工具變量,這一假設在現實中可能不成立[19]。因此,我們還采用加權中位數(weighted median,WM)、MR-Egger回歸法、簡單模型(simple mode)和中位模型(weighted mode)來對結果進行補充。所有MR分析通過R軟件(4.2.3版)及TwoSampleMR(0.5.7版)包和MR-PRESSO包實現。

敏感性包括異質性檢驗、水平多效性檢驗和逐個剔除檢驗。用Cochran’s Q檢驗判斷SNP的異質性,如果Cochran’s Q統計量檢驗沒有統計學意義(P>0.05),則證明分析結果沒有明顯的異質性[20]。使用MR-Egger回歸檢驗來判別IVs的潛在水平多效性,如果MR-Egger分析中不存在顯著的截距項,則表明不具有水平多效性[21]。采用逐個剔除檢驗來評估單個SNP對結果的影響。此外,還采用了MR Steiger方向性檢驗來全面評估暴露與結局之間的關聯[22]。炎癥因子與DN的風險關系以優勢比(odds radio,OR)及其95%可信區間(confidence interval,CI)表示,如果P<0.05,表明其可能存在顯著的因果關系。

2 結果

2.1 IVs篩選結果

當以炎癥因子作為暴露進行孟德爾隨機化分析時,共選擇426個SNP作為41種炎癥因子的IVs。當以DN作為暴露時,共提取出160個SNP。選擇過程遵循預定義的準則,以確保所選SNP的合適性。納入分析的每個SNP的F統計量超過10,表明IVs的穩健性。在結局中沒有發現弱偏倚,因此本研究的結論被認為是可靠的。陽性結果的SNP特征見表1。

2.2 正向MR分析與敏感性分析

正向MR分析顯示,兩種特定的炎癥因子干細胞因子(stem cell factor,SCF)和干擾素-γ(interferon-gamma,IFN-γ)與DN風險之間存在統計學上的顯著關聯。使用IVW方法表現出顯著差異(P<0.05),見圖1。

圖1

SCF(排除前)、SCF(排除后)、IFN-γ與DN之間因果關系的MR結果

圖1

SCF(排除前)、SCF(排除后)、IFN-γ與DN之間因果關系的MR結果

a:SCF(排除前);b:SCF(排除后);c:IFN-γ。

IVW分析顯示,SCF[OR=1.27,95%CI(1.04,1.54),P=0.020]與IFN-γ[OR=1.36,95%CI(1.10,1.70),P=0.005]與DN之間存在正相關,增加DN發生風險。加權中位數法顯示,SCF[OR=1.35,95%CI(1.06,1.73),P=0.015]與IFN-γ[OR=1.39,95%CI(1.05,1.84),P=0.021]結果保持穩定。所有MR Steiger方向性測試表明,所有結局從炎癥因子到DN的趨勢一致(TURE)。

為了排除潛在因素對結果的影響,我們使用PhenoScanner工具對這兩種炎癥因子的進行了全面的調查,發現有SCF的SNP rs635634 與混雜因素2型糖尿病相關,排除 rs635634 后重新進行MR分析,IVW顯示SCF[OR=1.28,95%CI(1.04,1.58),P=0.020],見圖1(b),MR Steiger方向性試驗顯示,結局從SCF到DN的趨勢一致(TURE),見附件表1。

通過Cochran’s Q檢驗判斷SNP的異質性,SCF去除rs635634前后和IFN-γ的IVW和MR-Egger的Q_P值均>0.05,表示均不存在異質性;用MR-PRESSO方法未檢出有異常值(P>0.05)。SNP和結果之間的水平多效性通過MR-Egger回歸進行評估,SCF(去除rs635634前截距P=0.639,去除rs635634后截距P=0.804)和IFN-γ(截距P=0.547)MR-Egger回歸截距P均>0.05,結果顯示均無水平多效性(附件表2)。各散點圖中未觀察到潛在的異常值(附件圖1);留一法方法表明,沒有單一的SNP對總體結果有主導作用(附件圖2)。

2.3 反向MR分析與敏感性分析

反向MR分析IVW結果顯示,DN與干擾素誘導蛋白10(Interferon gamma-induced protein 10,IP-10)在統計學上存在著的顯著關聯。DN與IP-10[OR=0.90,95%CI(0.83,0.99),P=0.012]之間存在負相關(圖2)。MR Steiger方向性試驗顯示,DN對IP-10為TRUE,MR-Egger回歸中證明其無水平多效性(截距P=0.712),Cochran’s Q檢驗顯示IVs之間沒有異質性,MR-PRESSO方法未檢出明顯的異常值,MR-Egger回歸顯示無明顯水平多效性,見附件表2。散點圖結果顯示未觀察到潛在的異常值(附件圖3);留一法方法表明,也沒有一個單一的SNP對總體評估有主導作用(附件圖4)。

圖2

反向MR分析IVW結果

圖2

反向MR分析IVW結果

3 討論

DN是以進行性蛋白尿以及腎小球濾過率下降為特征的一種疾病,最終會發展為ESRD[23]。目前,DN在臨床診斷及治療方面具有較大的局限性。依靠病史及實驗室指標難以對DN做出準確的診斷,腎穿刺活檢仍是診斷DN的金標準。治療上已經證明腎素-血管緊張素-醛固酮系統抑制劑以及某些降糖藥物(如SGLT-2抑制劑)可以減緩糖尿病患者慢性腎衰竭的進展[24,25],并且中醫藥在治療DN上也有著較大的優勢。但是,DN的預防和治療仍是全球嚴重的公共衛生問題之一。炎癥因子在許多自身免疫性疾病中發揮著至關重要的作用,其廣泛參與DN病程[26]。高糖和晚期糖基化終產物促進了腎臟足細胞、系膜細胞和上皮細胞中粘附分子、細胞因子和趨化因子的表達,聚集和激活巨噬細胞,導致腎組織細胞炎癥的產生[27,28]。糖尿病患者腎臟中常駐巨噬細胞和浸潤性巨噬細胞的激活可促進腎小球和小管間質的炎癥反應[29]。另外,巨噬細胞通過極化為M1型與M2型巨噬細胞來調控促炎細胞因子和抑炎細胞因子的動態變化在DN的發展中也有著重要作用[30]。本研究的炎癥因子包括白細胞介素家族、趨化因子、生長因子等。白細胞介素是種類最廣泛且研究最廣泛的炎癥因子家族,對腎功能具有復雜的影響[31]。研究表明,在2型糖尿病患者中,異常升高的IL-8、IL-18水平與尿蛋白風險增加相關[32,33]。血液中的白介素家族成員以IL-1β為主,IL-1β可通過旁分泌或自分泌的形式刺激腎小球系膜細胞增生及誘導IL-6、TNF-α、IFN-γ等炎癥介質產生介導炎癥反應。IL-6是一種多效性細胞因子,自其1986年被發現以來IL-6家族已被鑒定出數10種細胞因子,如IL-11、IL-27、神經生成素和IL-31等[34]。實驗發現,IL-6信號參與了腎小球的炎癥過程:與信號傳導及轉錄激活蛋白3(signal transducer and activator of transcription 3,STAT3)轉錄活性降低25%的突變小鼠相比,STAT3轉錄活性降低75%的轉基因糖尿病小鼠腎小球中IL-6水平較低,同時蛋白尿、腎小球系膜擴張和腎小球細胞增殖較少[35]。SDF1α是一種CXC型趨化因子,是已知的血管生成的生物標志物,局部SDF-1/CXCR4信號轉導在保持微血管完整性和預防腎纖維化方面發揮重要作用[36]。炎癥因子和腎臟之間存在著錯綜復雜的相互作用,這通常由多種因素協調。我們的研究結果證實了少量炎癥因子與DN的關聯,基于炎癥因子相互協同作用,我們的研究為理解全身炎癥與DN之間的雙向關聯做出了一定的貢獻。

在本研究中,我們首次采用了雙向雙樣本MR分析來探索全身炎癥調節因子與DN之間的相關關系。我們的研究結果表明,較高水平的SCF和IFN-γ與DN風險增加有關,并且DN患者會出現IP-10的下降。這為針對炎癥因子的藥物治療和預防DN提供了流行病學證據。

SCF又稱肥大細胞生長因子,其屬于IL-6家族的成員,是一種多效性糖蛋白類上皮細胞生長因子[37]。研究表明,其參與了多種慢性腎臟疾病微炎癥和間質纖維化過程[38,39]。郭丹丹[40]等發現,在DN腎組織中,肥大細胞、SCF、巨噬細胞、TGF-β1的浸潤表達與腎間質損害程度呈顯著正相關,這表明 SCF 和免疫炎癥細胞在DN腎間質損害進展過程中可能扮演重要角色。此外胥愛玲等[41]發現在高糖的作用下,人腎小管上皮細胞中 SCF 呈時間依賴性高表達,SCF高糖敏感性的具體機制尚未闡明,其有可能是DN炎癥微反應的前期因子。IFN-γ是一種細胞因子,作為目前發現的Ⅱ型干擾素家族的唯一一員,其在協調先天性免疫和適應性免疫方面發揮著重要作用。研究發現其主要在腫瘤發生發展中發揮關鍵作用,其通過刺激巨噬細胞向M1方向極化分泌促炎因子,可以延緩腫瘤進展[42]。關于IFN-γ與DN患者預后之間的關聯,目前缺乏明確的直接研究證據。使用MR方法,我們發現IFN-γ水平升高與患DN的風險增加有關。IFN-γ主要由適應性免疫細胞以及固有樣淋巴細胞群組成,發揮著炎癥免疫調節作用[43]。其免疫調節作用支持IFN-γ在DN發病機制中的作用,并表明其具有作為DN發展的危險因素的潛力。

本研究的反向MR分析表明DN患者會伴隨著 IP-10的下降。IP-10是一種參與聚集和激活免疫細胞的趨化因子,其可通過自然殺傷細胞從而誘導特異性炎癥反應,其表達受到腫瘤壞死因子和干擾素表達的影響[44]。目前尚未有研究表明DN患者中IP-10 如何表達,根據我們的結果推測,DN患者的腎組織微炎癥狀態可能優先激活趨化因子IP-10的表達,隨后IP-10與各炎癥因子交互反應,加重DN患者的免疫紊亂。總之,DN患者IP-10水平的改變表明DN與免疫系統之間存在復雜的相互作用。這些發現支持炎癥細胞因子失調和免疫調節在DN發病機制中的重要性。需要進一步的研究來闡明這些炎癥因子變化的確切機制及其對DN的發生、進展和治療策略的影響。

本研究存在著局限性。首先,我們納入研究的人群為歐洲人群,結果對其他種族是否有參考意義還需進一步研究。其次,DN是機體血糖長時間升高所導致的微血管疾病,從我們得到的GWAS數據中,我們無法按照疾病的病程、患病性別等進行亞組分析,未來出現關于DN患病病程和患病性別的GWAS時可進一步進行MR分析,得到更為精確的結果。最后,我們放寬了所得到的工具變量的標準,這可能對結果造成一定的影響,工具變量的強度很大程度上取決于GWAS的樣本量,需要開展更大規模或匯總更多的 GWAS 數據,篩選更強相關的遺傳變異用于炎癥因子的MR 研究。

綜上,本研究發現高水平的SCF和IFN-γ與DN發生風險增加有關。并且患DN時會降低體內IP-10的表達。用MR的方法了解體內炎癥因子和DN的關系,這對DN的早期診斷和治療具有一定的臨床指導意義。

聲明 本研究不存在任何利益沖突。