引用本文: 王麗, 李晨曦, 王正業, 龔忠誠, 丁明超, 劉慧, 孫家琳. 血管化骨瓣在下頜骨缺損修復重建中存活率的網狀Meta分析. 中國循證醫學雜志, 2025, 25(1): 74-80. doi: 10.7507/1672-2531.202404020 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

下頜骨作為顱頜面部唯一的可動性骨,也是外形的主要支撐結構。嚴重創傷或腫瘤切除術后引起的下頜骨缺損將直接影響患者頜面部形態及口腔功能。因此,下頜骨缺損重建修復治療的原則應首先恢復下頜骨外形,在此基礎上再進行義齒修復及咬合功能重建,以維持口頜系統平衡,利于維持上呼吸道通暢,實現下頜骨功能的真正恢復[1,2]。

吻合微血管的游離組織移植技術的發展使下頜骨缺損的修復重建受益匪淺,其中血管化自體骨移植被廣泛認為是最佳方法,是恢復下頜骨的連續性、生理凸度、垂直高度等三維解剖關系的有效手段[3,4]。目前已知用于重建下頜骨缺損的血管化游離骨瓣的供區包括腓骨、髂骨、肩胛骨和橈骨[5,6]。由于各骨瓣攜帶的骨量及其類型、血管蒂長度和直徑大小、相關軟組織特性、供區并發癥、實施截骨術的可能性、重塑下頜曲線的可行性以及種植體的適用性均有所不同而又各具優勢[6-8],故亟需探究不同骨瓣修復重建下頜骨缺損術后的存活率。因此,本研究基于貝葉斯網狀Meta分析方法,對各種血管化骨瓣在下頜骨缺損修復重建術后存活率進行網狀Meta分析,以期為臨床實踐提供證據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

隊列研究和隨機對照試驗(RCT)。

1.1.2 研究對象

接受下頜腫瘤根治同期血管化骨瓣修復術的患者,其種族、國籍、病程不限。

1.1.3 結局指標

術后血管化骨肌(皮)瓣的存活率。

1.1.4 排除標準

① 骨瓣用于下頜骨以外部位的重建;② 非中、英文文獻;③ 重復發表的文獻;④ 無法獲取全文或無法獲取數據的文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索PubMed、EBSCO、Scopus、Web of Science、Cochrane Library、WanFang Data和CNKI數據庫,搜集與研究目的相關的臨床研究,檢索時限均從建庫至2024年2月。檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式進行,并根據各數據庫特點進行調整。同時檢索納入研究的參考文獻,以補充獲取相關資料。以PubMed為例,其具體檢索策略見附件框1。

1.3 文獻篩選及資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過討論或與第三方協商解決。資料提取內容包括:第一作者、發表年份、國家、研究設計、樣本量、患者年齡、下頜骨重建方式、有無術前放療、隨訪持續時間、組織瓣是否失敗等。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名研究者獨立評價納入研究的偏倚風險,并交叉核對結果。納入的RCT和隊列研究分別采用Cochrane協作網RCT偏倚風險評價工具[9]和紐卡斯爾-渥太華量表(the Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[10]進行評價。

1.5 統計分析

納入研究結果間的異質性采用Q檢驗和I2進行分析(檢驗水準為α=0.1),若各研究結果間無統計學異質性,則采用固定效應模型進行Meta分析;若各研究結果間存在統計學異質性,則進一步分析異質性來源,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行分析[11]。使用對數比值比(Log OR)及其95%可信區間(CI)為效應分析指標。采用R 4.2.2軟件進行直接Meta分析和貝葉斯網狀Meta分析。通過構建馬爾科夫鏈-蒙特卡羅框架進行數據分析及處理,每條鏈迭代20 000次,其中前5 000次為退火以消除初始值的影響。繪制網狀關系圖用于展示所有重建方式的直接比較。繪制排序概率圖,對各個干預措施的結局指標效果優劣進行排序。采用節點分析法討論直接比較與間接比較的一致性,若P>0.05,提示直接比較與間接比較的結果較為一致;反之則說明結果存在爭議。杠桿圖用于分析網狀Meta分析的異質性,并指導模型選擇[12]。Egger’s檢驗用于分析潛在發表偏倚[10]。以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢出相關文獻912篇,包括:PubMed(n=87)、EBSCO(n=157)、Scopus(n=83)、Web of Science(n=85)、Cochrane Library(n=9)、CNKI(n=117)和WanFang Data(n=374),經逐層篩選后,最終納入24篇文獻[13-36],包括1 615名患者。文獻篩選流程及結果見附件圖1。

2.2 納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果

研究對象接受了包括運用腓骨游離瓣(FFF)、旋髂深動脈(DCIA)髂骨瓣、肩胛骨瓣及攜帶橈骨的前臂橈側皮瓣(ORFF)的下頜骨重建。納入研究的基本特征見表1,納入隊列研究和RCT的偏倚風險評價結果分別見附件表1、附件表2。

2.3 配對Meta分析結果

2.3.1 FFF與DCIA髂骨瓣比較

共16篇文獻包含814名患者,對比分析了FFF與DCIA髂骨瓣的重建效果。固定效應模型Meta分析結果顯示,兩組重建術后瓣存活率的差異無統計學意義[OR=0.79,95%CI(0.46,1.34),P=0.76]。

2.3.2 DCIA髂骨瓣與ORFF比較

共2篇文獻包含79名患者,對比分析了DCIA髂骨瓣與ORFF的重建效果。固定效應模型Meta分析結果顯示,兩組重建術后瓣存活率的差異無統計學意義[OR=0.55,95%CI(0.05,5.62),P=0.91]。

2.3.3 DCIA髂骨瓣與肩胛骨瓣比較

共5篇文獻包含251名患者,對比分析了DCIA髂骨瓣與肩胛骨瓣的重建效果。固定效應模型Meta分析結果顯示,兩組重建術后瓣存活率的差異無統計學意義[OR=1.02,95%CI(0.45,2.32),P=0.60]。

2.3.4 FFF與ORFF比較

共4篇文獻包含349名患者,對比分析了FFF與ORFF的重建效果。固定效應模型Meta分析結果顯示,兩組重建術后瓣存活率的差異無統計學意義[OR=0.95,95%CI(0.32,2.84),P=0.84]。

2.4 網狀Meta分析結果

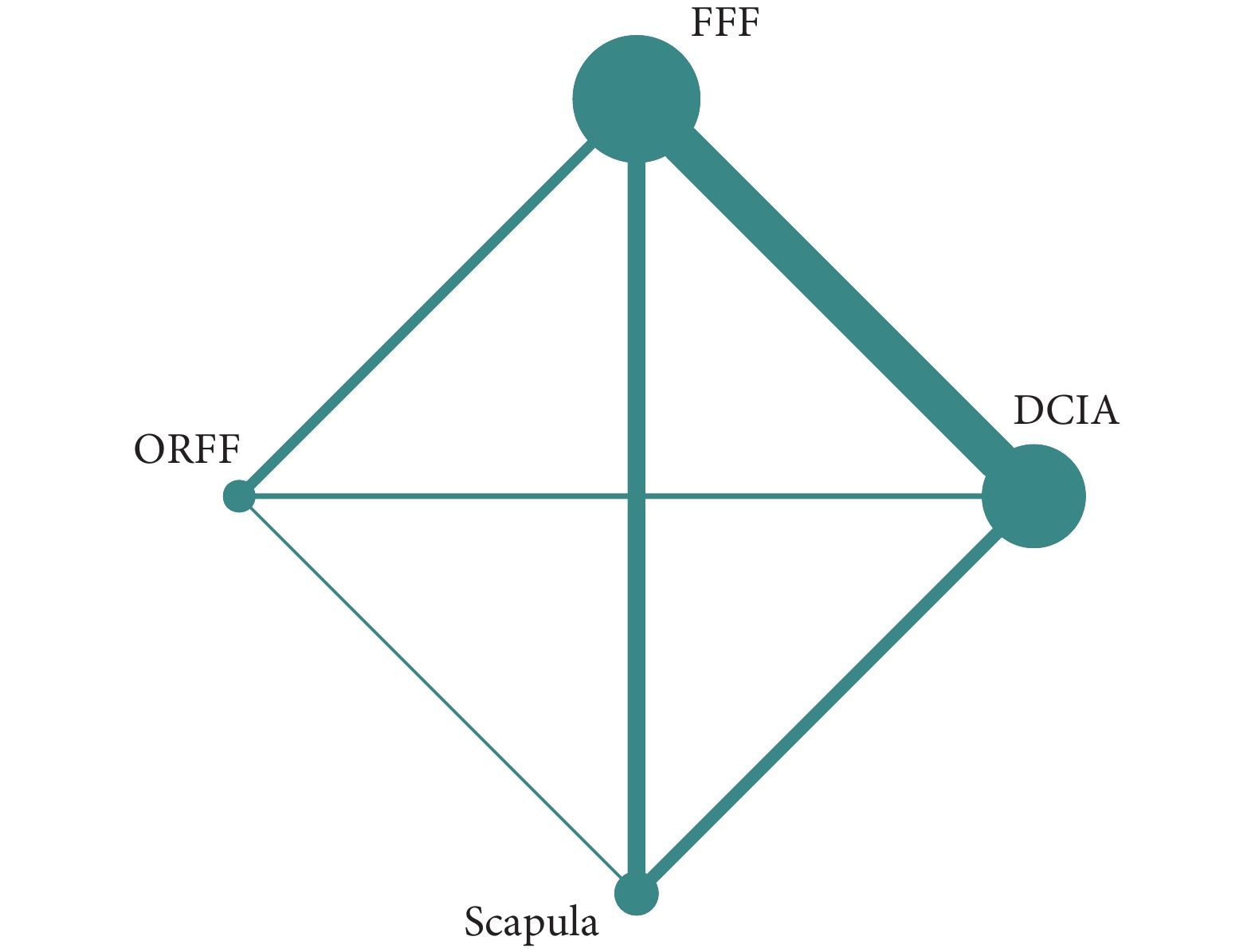

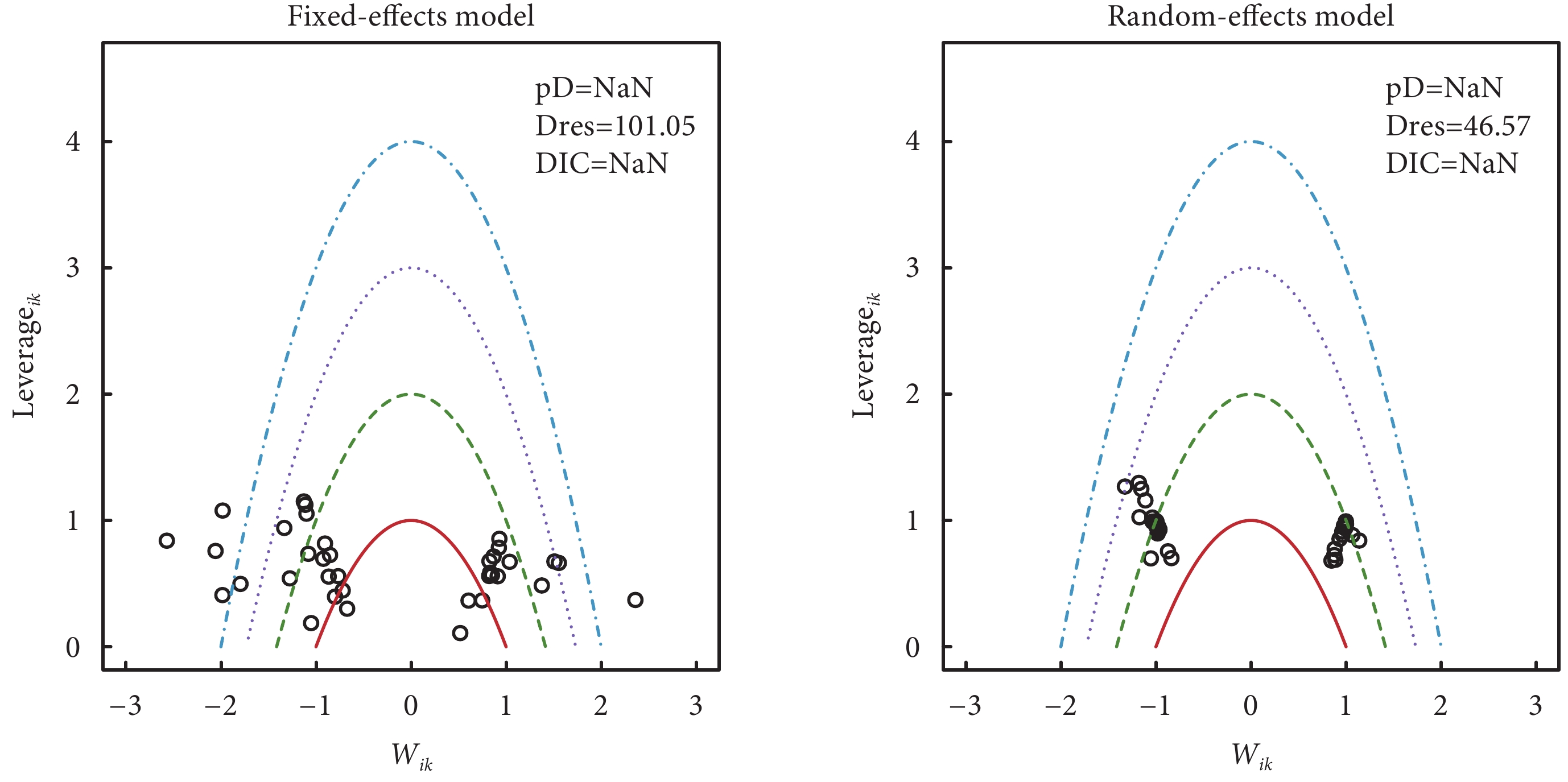

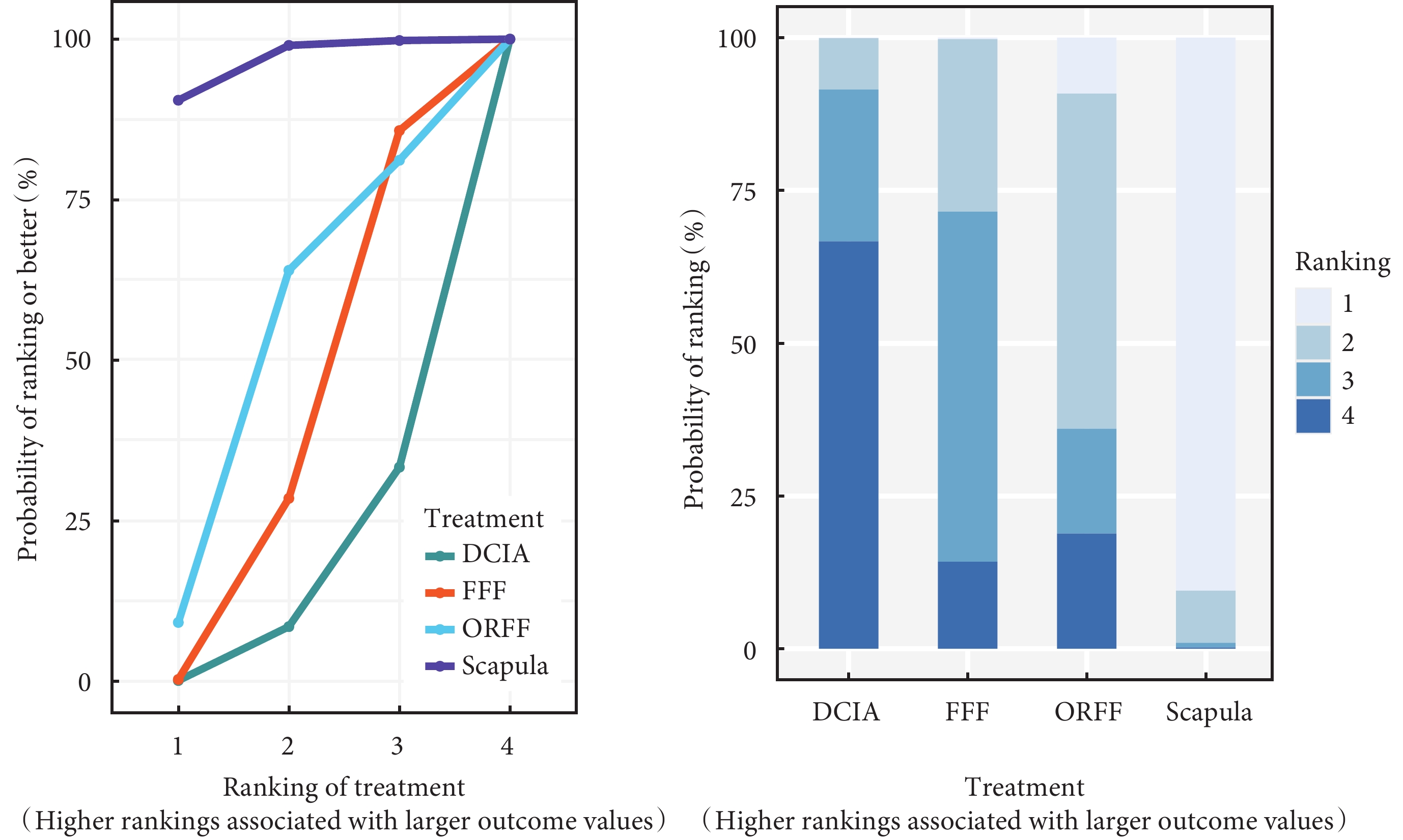

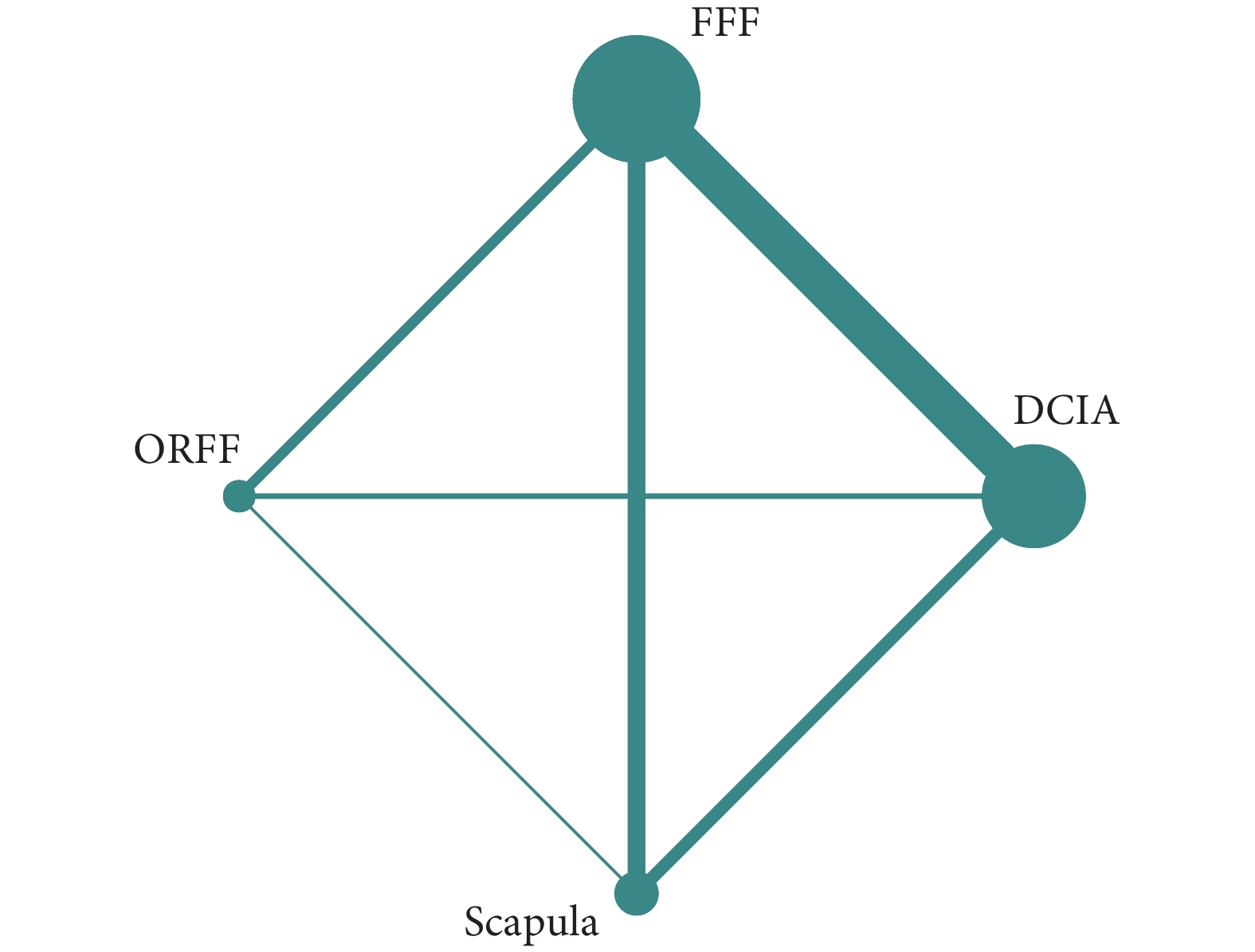

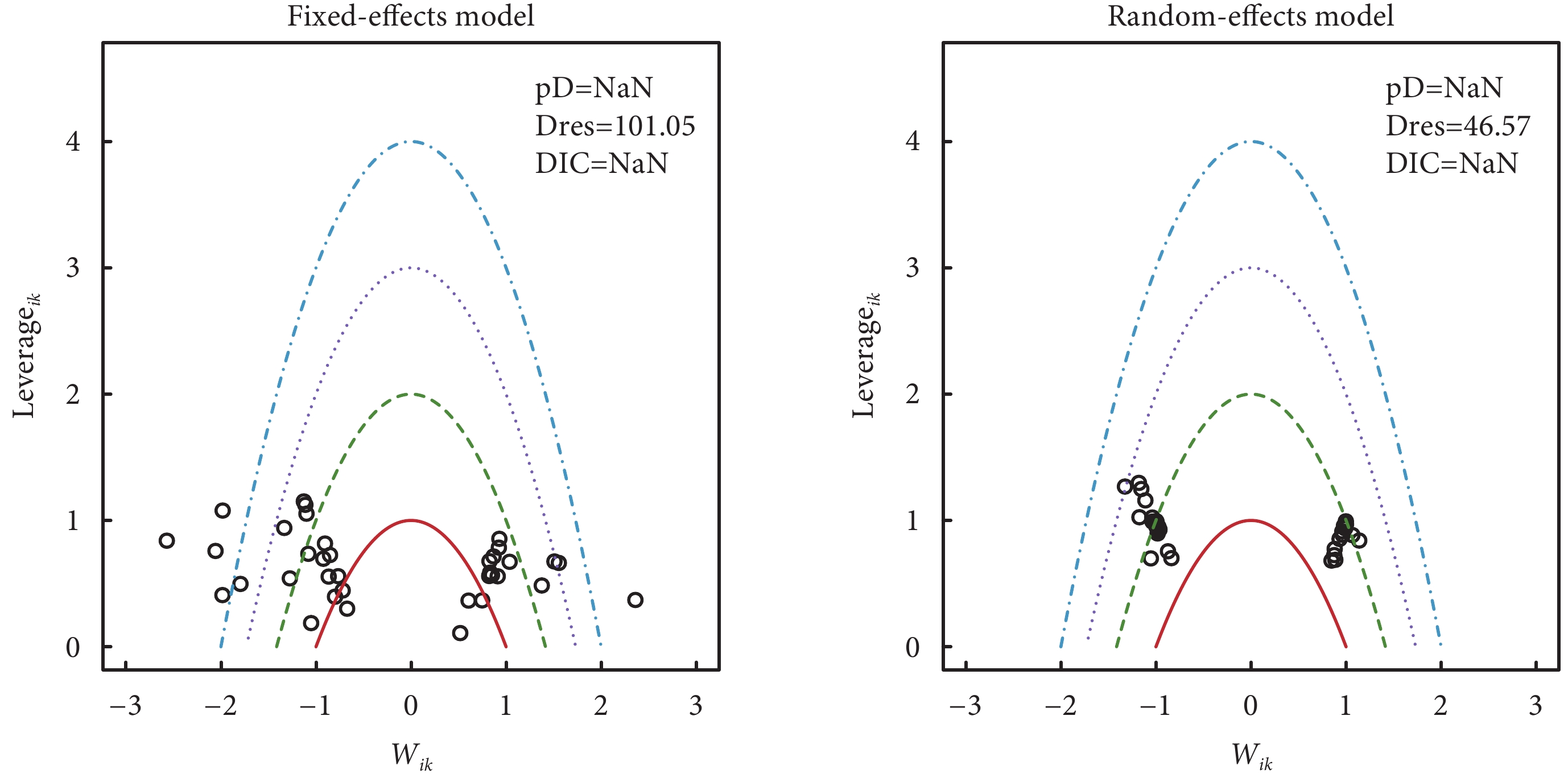

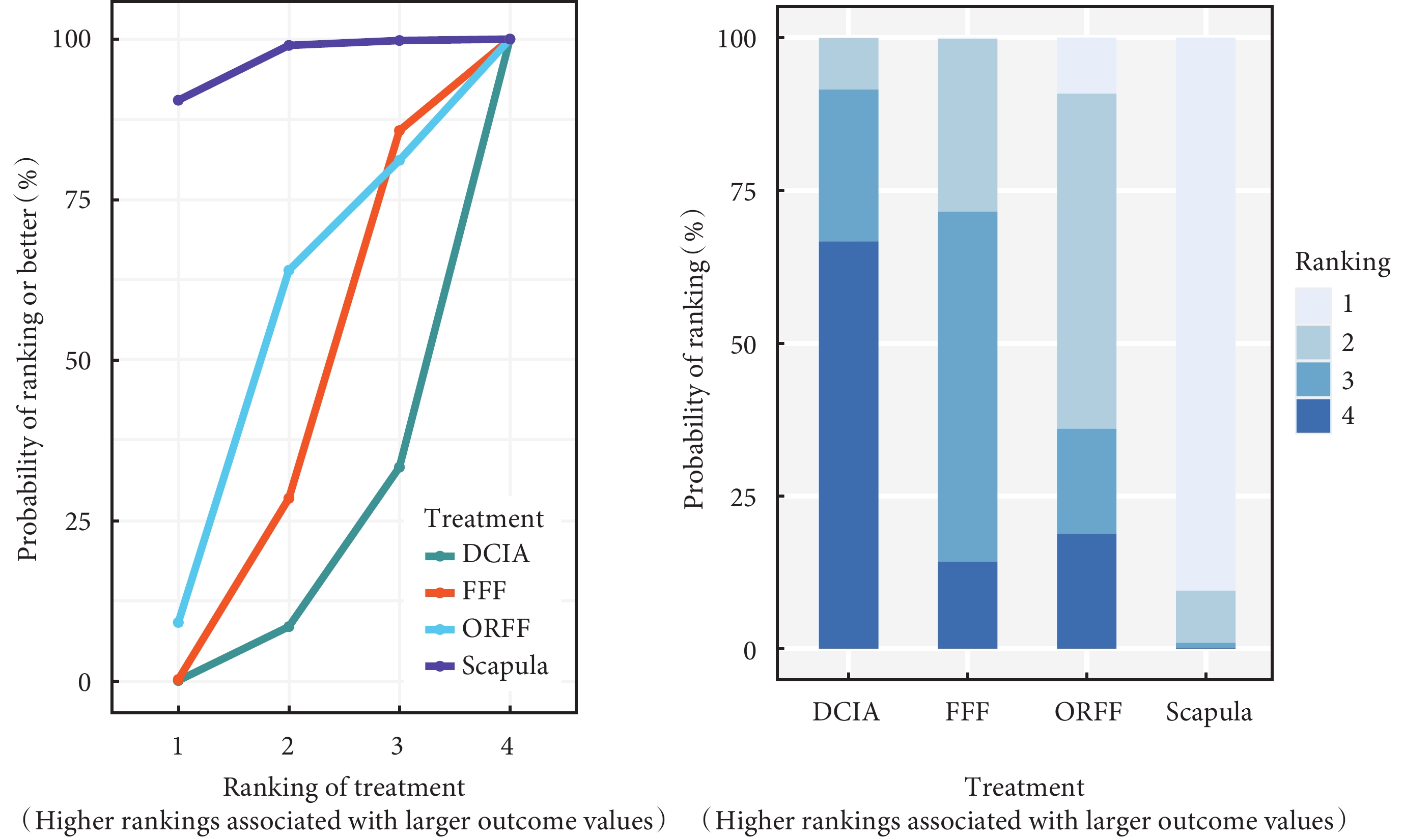

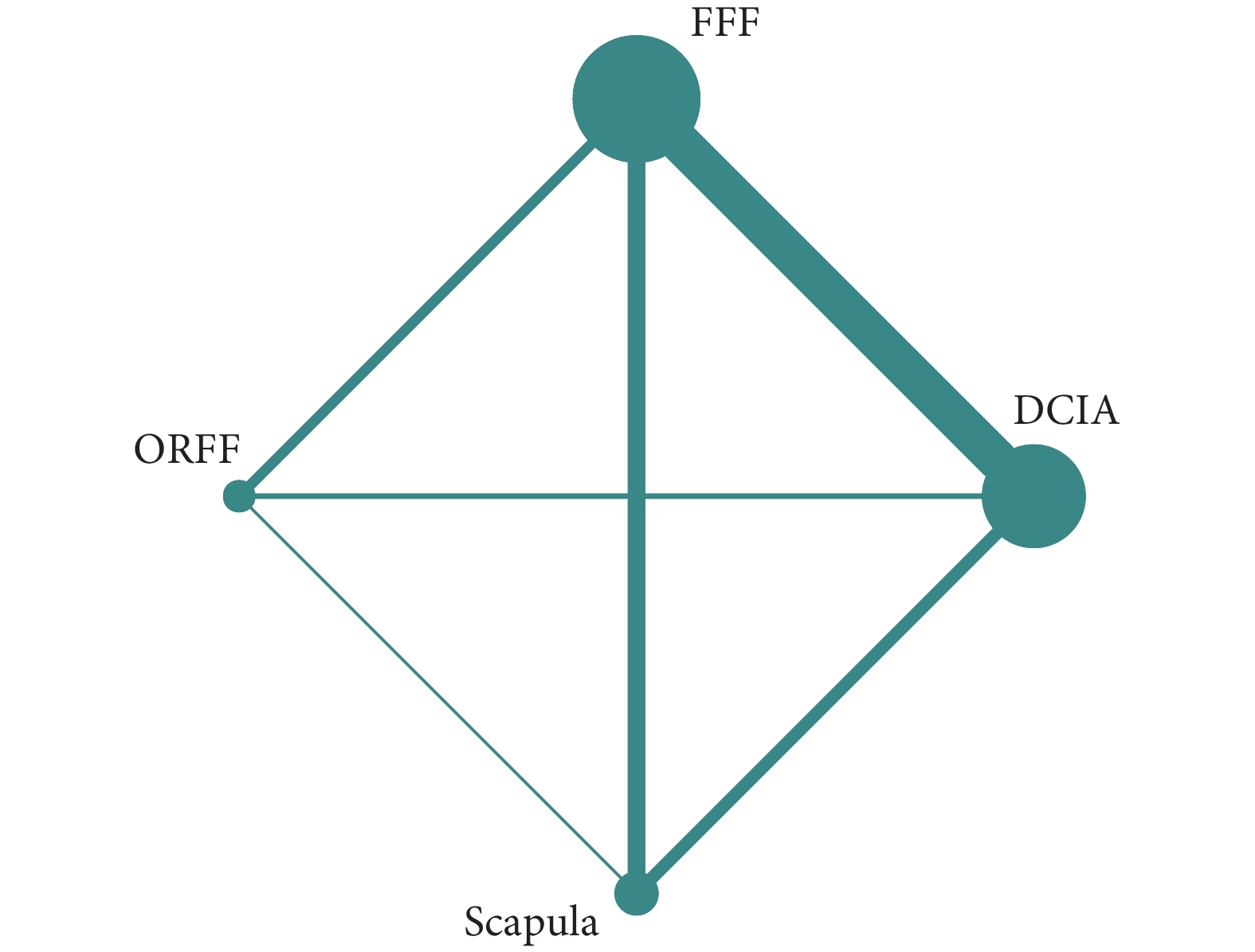

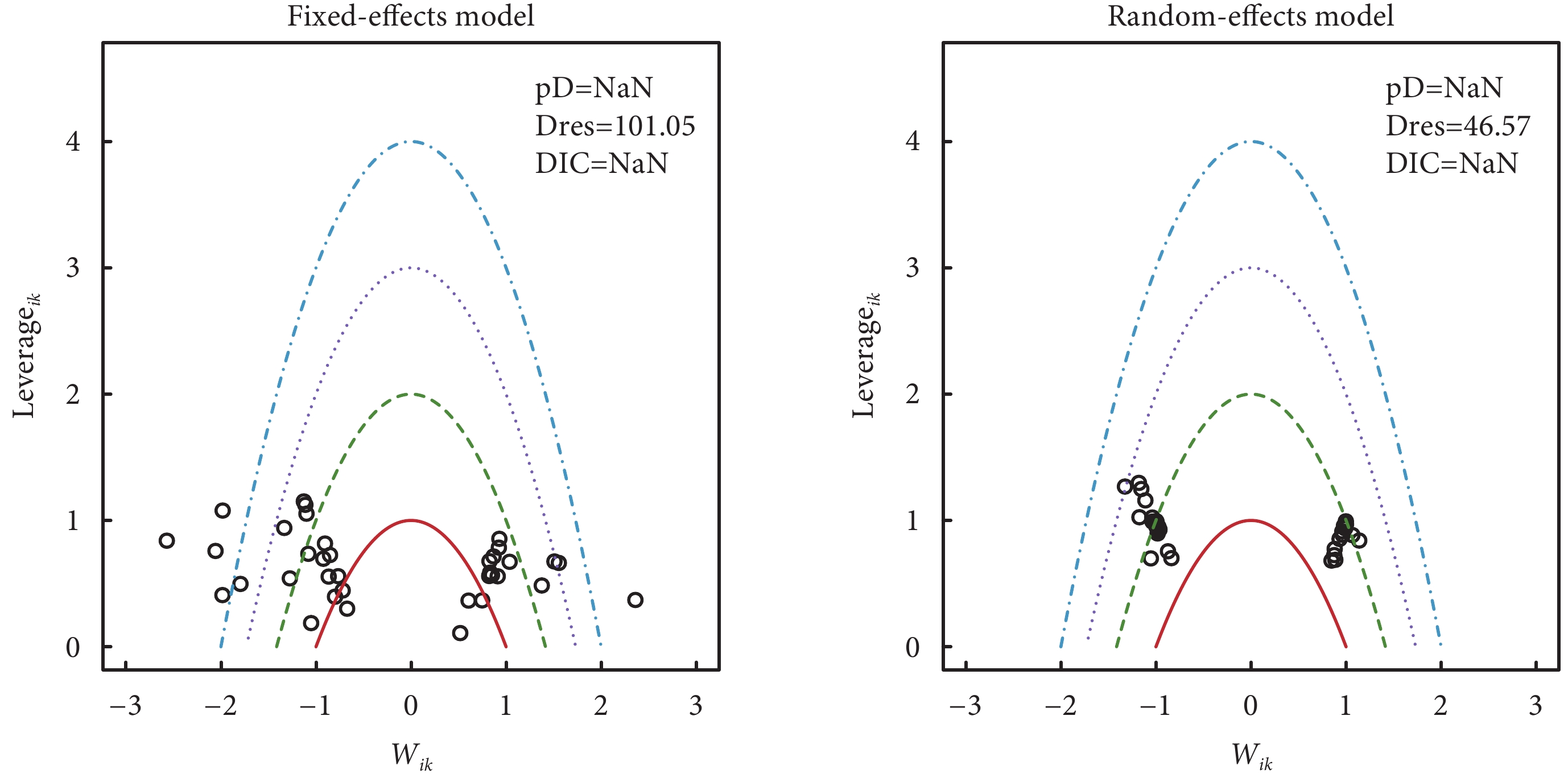

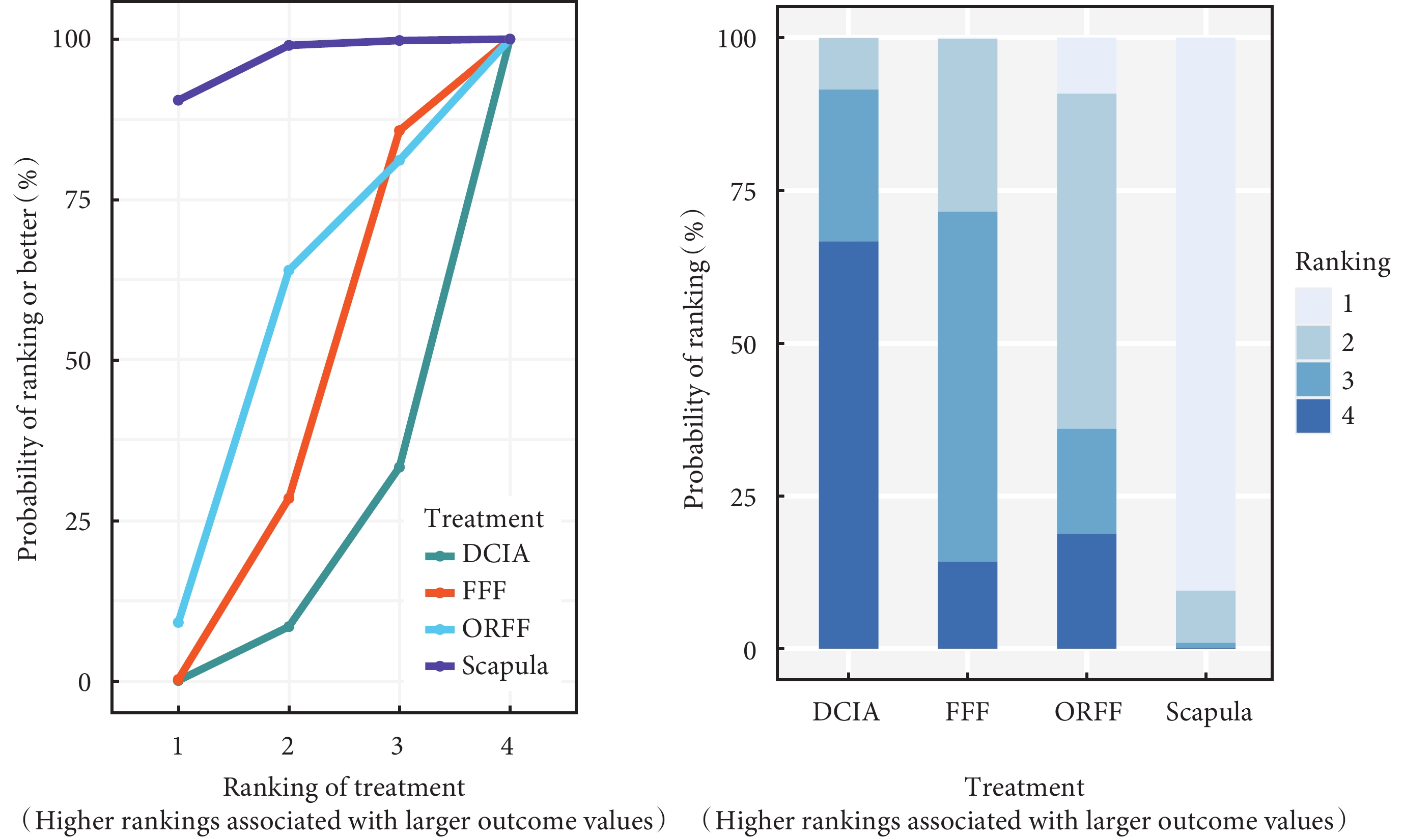

24項研究均報告了皮瓣存活率,其中2項研究報告的失敗例數為0例[18,28],因此被排除在網狀Meta分析之外。納入研究的網絡關系圖見圖1,線條越粗代表涉及2種方法進行對比分析的研究越多。擬合統計杠桿圖展示所有i次試驗和k個臂中的每一個的杠桿率(leverageik)與貝葉斯偏差殘差(Wik)之間的比較,能夠發現擬合模型時突出潛在的異常值。若數據點位于紫色弧線(x2+y=3)之外,則說明該研究可能導致模型擬合不佳。在本研究中,固定效應模型組有多個數據點在紫色弧線外,而隨機效應模型的所有數據點均位于紫色弧線之內,因此本研究采用隨機效應模型進行擬合(圖2)。網狀Meta分析結果顯示,各組織瓣術后存活率之間的差異均無統計學意義(附件表3)。排序概率圖見圖3,由圖3可知,肩胛骨瓣可能是下頜骨修復重建中最有效的血管化骨瓣。

圖1

不同組織瓣下頜骨重建術的網絡關系圖

圖1

不同組織瓣下頜骨重建術的網絡關系圖

FFF:腓骨游離瓣;DCIA:旋髂深動脈髂骨瓣;Scapula:肩胛骨瓣;ORFF:攜帶橈骨的前臂橈側皮瓣。

圖2

不同組織瓣下頜骨重建術的擬合統計杠桿圖

圖2

不同組織瓣下頜骨重建術的擬合統計杠桿圖

圖3

不同組織瓣下頜骨重建術的排序概率圖

圖3

不同組織瓣下頜骨重建術的排序概率圖

FFF:腓骨游離瓣;DCIA:旋髂深動脈髂骨瓣;Scapula:肩胛骨瓣;ORFF:攜帶橈骨的前臂橈側皮瓣。

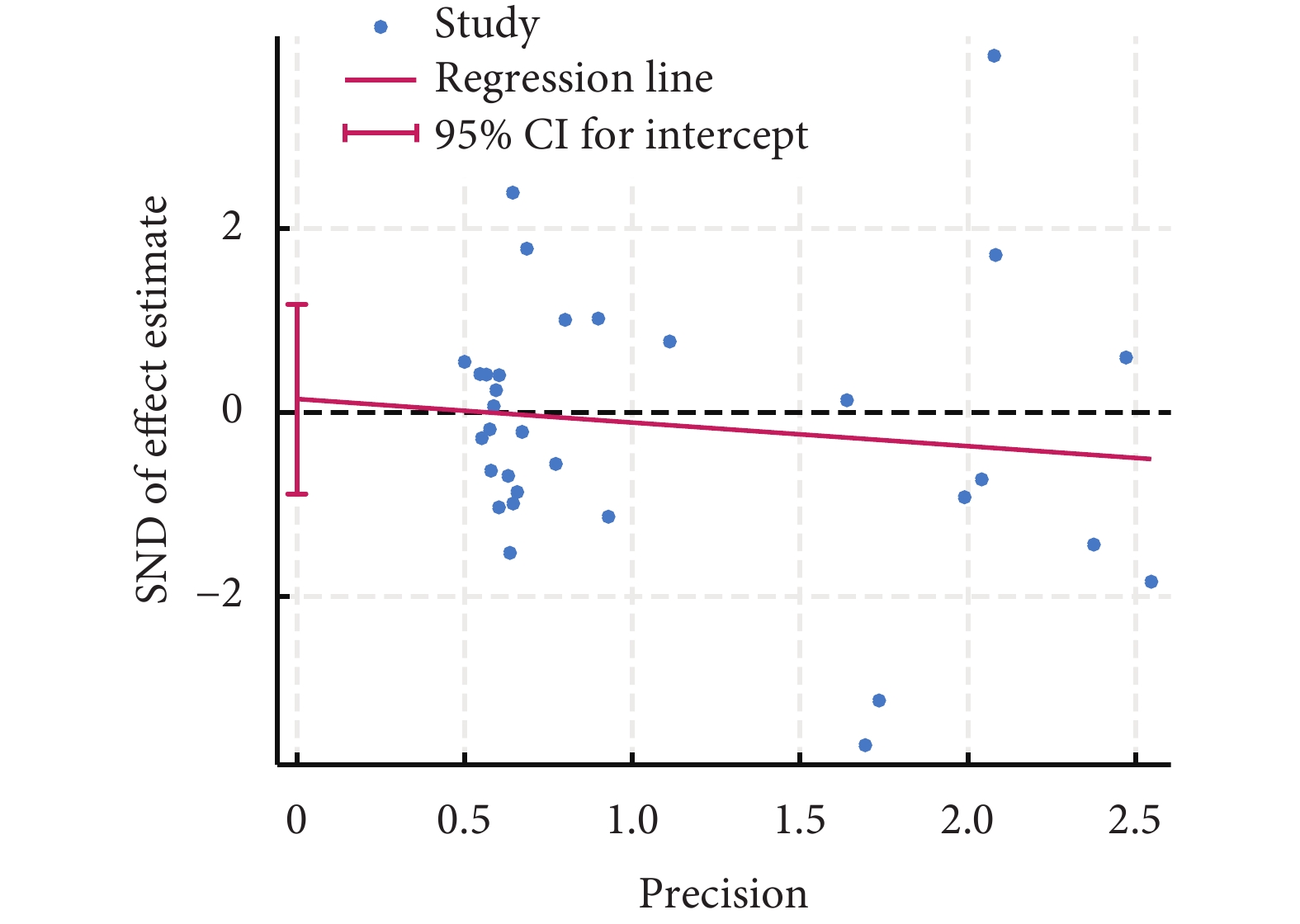

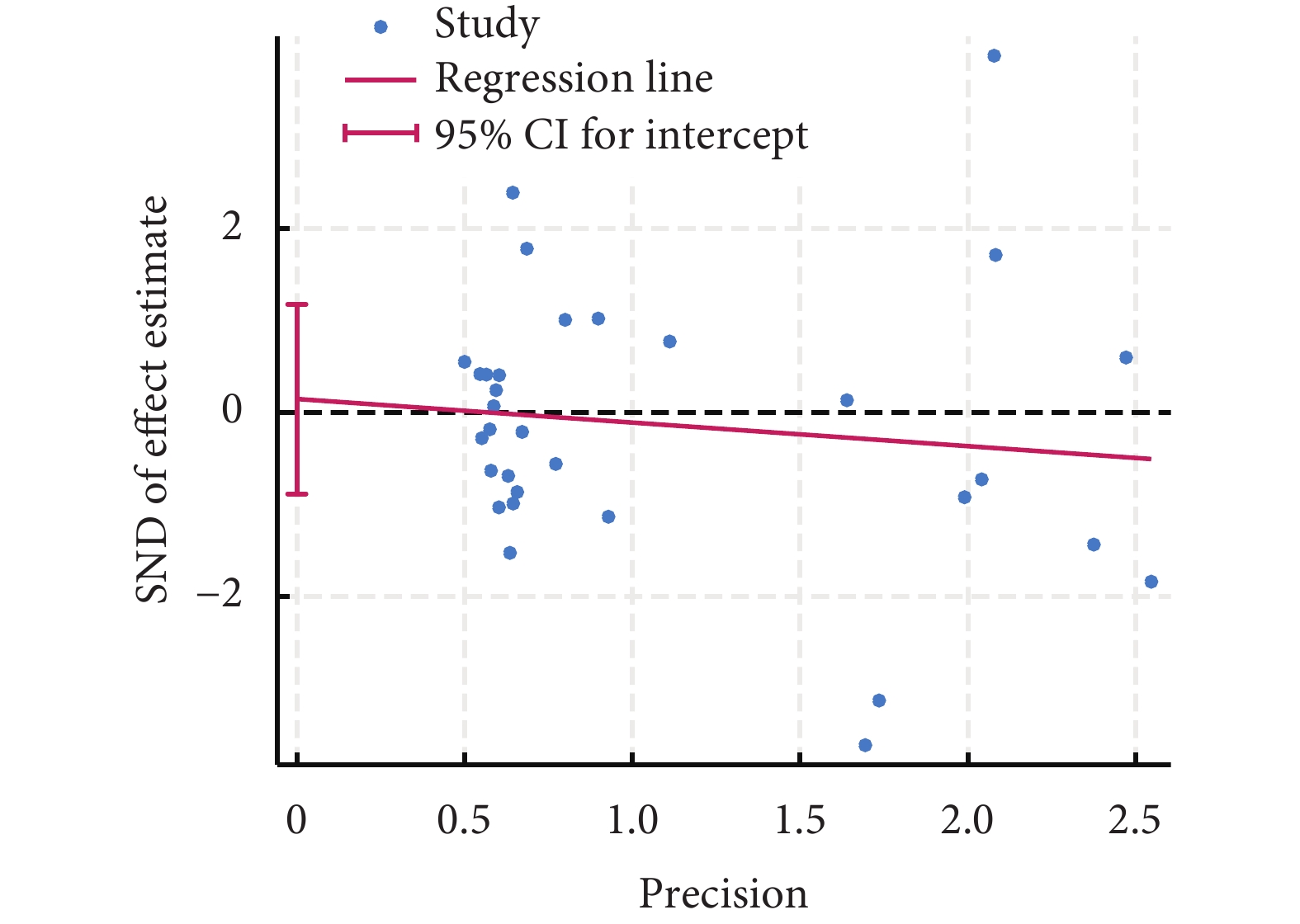

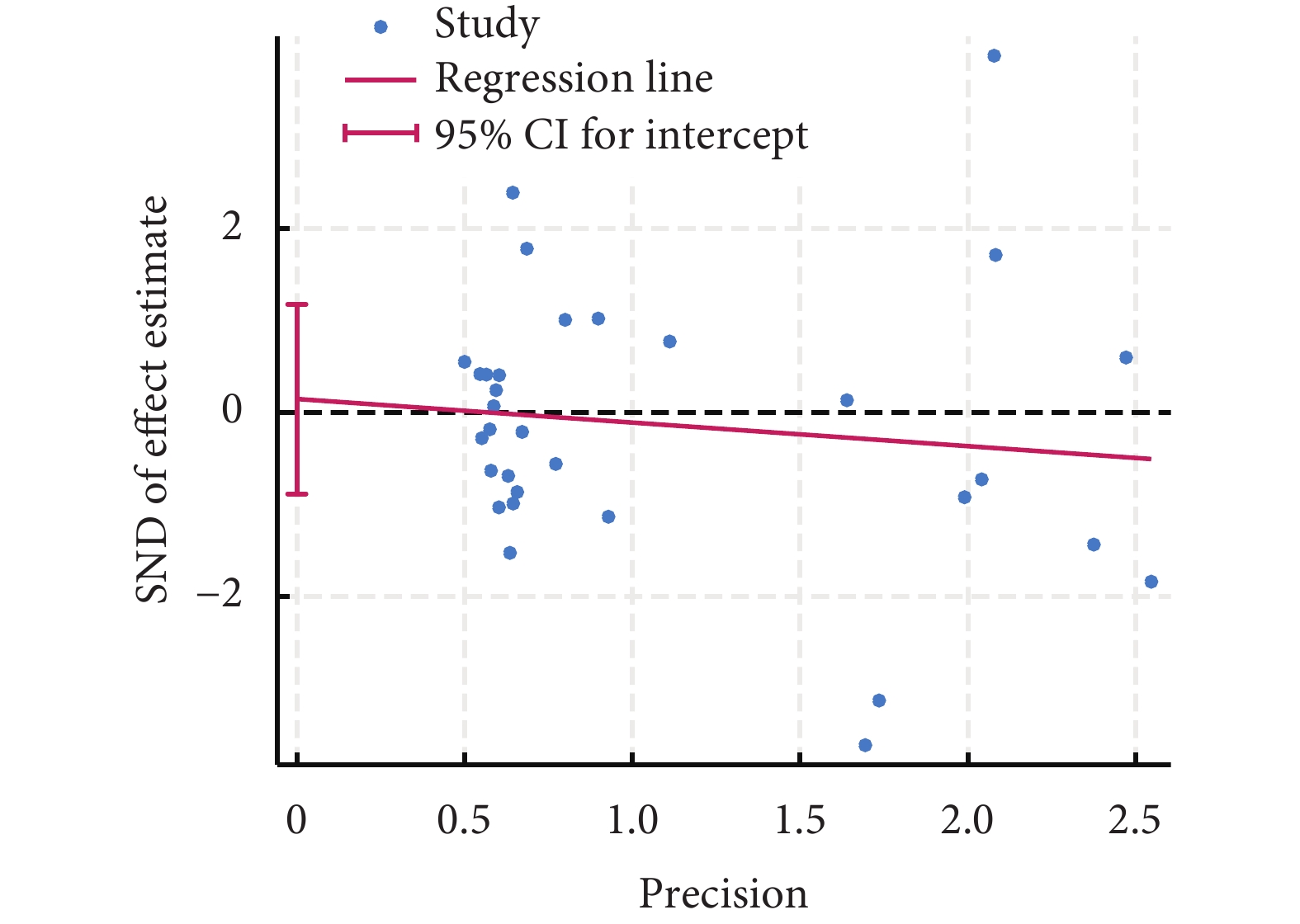

2.5 發表偏倚

Egger’s檢驗結果顯示在匯集估計線附近的研究分布均勻,表明存在小規模效應和發表偏倚的可能性較小(P=0.776)(圖4)。

圖4

不同組織瓣下頜骨重建術的發表偏倚檢驗

圖4

不同組織瓣下頜骨重建術的發表偏倚檢驗

3 討論

血管化自體骨移植是目前下頜骨重建的金標準,較非血管化自體骨移植愈合快、抗感染能力強、骨吸收少,適用于各種條件的下頜骨重建治療,并可即刻植入口腔種植體,供區通常選擇髂骨、腓骨、肩胛骨[37-39]。本研究基于貝葉斯網狀Meta分析方法[40],系統評價了目前臨床推薦使用的4種血管化骨瓣在下頜骨缺損修復重建中的存活率,結果顯示4種組織瓣存活率的差異無統計學意義,與Markiewicz等[41]及Lonie等[42]傳統Meta分析結果一致。另外,本研究還通過比較后驗概率,進行網狀Meta分析結果的排序比較,顯示肩胛骨瓣可能是下頜骨修復重建的最優選擇,與Wilkman等[19]研究結果一致。

隨著顯微外科技術的發展,自體血管化骨組織瓣重建下頜骨缺損的水平得到了長足的進步。在數字化技術的輔助下,獲得理想的下頜骨外形已成為可能。髂骨因其骨量豐富,有利于口腔種植體植入,同時攜帶由DCIA供血的腹內斜肌島狀瓣,可作為骨-肌復合組織瓣進行修復,但僅能提供9~10 cm長的骨組織,若缺損超過此長度,則無法選用。盡管游離血管化腓骨瓣被視作下頜骨功能性重建的主力皮瓣,且腓骨是目前應用最廣泛的供區,可提供長達25 cm的移植骨長度,血管蒂恒定,其攜帶的小腿外側穿支皮島軟組織量薄,適用于復合口底及頰部軟組織缺損的下頜骨修復,但其主要缺點是垂直高度(12~15 mm)不足,與正常下頜骨差距較大,尤其在亞洲人群中較難直接進行種植治療。相較于FFF,肩胛骨瓣的優勢在于可攜帶大組織量的軟組織皮島,可修復下頜骨-咽側-舌根的三維復合組織缺損和伴大面積皮膚缺損的下頜骨缺損,但肩胛骨菲薄,無法進行口腔種植修復。而DCIA髂骨瓣可提供的骨高度達2~5 cm,且髂嵴的彎曲外形也適合下頜骨輪廓(尤其是下頜角區域),完美匹配下頜骨缺損重建的需求。以終為始的重建理念,是指在腫瘤切除、下頜骨重建的一期手術前,就考慮最終種植義齒修復的選擇[4,6]。故在確定治療計劃的最早期就需確定修復方案,并反推種植體植入的位置和下頜骨重建的設計。Laverty等[43]報道了肩胛骨游離瓣中12個植入物的存活率為100%,FFF中64枚種植體種植成功率為83.1%,DCIA髂骨瓣中25枚種植體種植成功率為76%,ORFF中15枚種植體種植成功率為80%。因此,應根據患者和缺損因素謹慎做出種植修復的臨床決定。

本研究的局限性:① 由于設計關于口腔外科技術治療效果的RCT難度較大,本研究納入研究類型以回顧性隊列研究為主,僅納入1項RCT,故受其所限多種偏倚無法避免;② 納入患者的腫瘤類型、病程存在差異,腫瘤性質是否會影響皮瓣的存活率尚不清楚。

總之,當前證據顯示FFF、DCIA髂骨瓣、肩胛骨瓣和ORFF用于下頜骨缺損重建的瓣存活率均較高,且沒有統計學差異。盡管肩胛骨瓣的存活率可能最高,但臨床決策使用哪種骨瓣進行下頜重建應基于除皮瓣存活率之外的其他因素,如外科醫生技術、患者年齡、全身情況、缺損程度和位置,以及種植體修復意圖。受納入研究數量和質量的限制,上述結論尚待更多高質量研究予以驗證。

聲明 本研究不存在任何利益沖突。

下頜骨作為顱頜面部唯一的可動性骨,也是外形的主要支撐結構。嚴重創傷或腫瘤切除術后引起的下頜骨缺損將直接影響患者頜面部形態及口腔功能。因此,下頜骨缺損重建修復治療的原則應首先恢復下頜骨外形,在此基礎上再進行義齒修復及咬合功能重建,以維持口頜系統平衡,利于維持上呼吸道通暢,實現下頜骨功能的真正恢復[1,2]。

吻合微血管的游離組織移植技術的發展使下頜骨缺損的修復重建受益匪淺,其中血管化自體骨移植被廣泛認為是最佳方法,是恢復下頜骨的連續性、生理凸度、垂直高度等三維解剖關系的有效手段[3,4]。目前已知用于重建下頜骨缺損的血管化游離骨瓣的供區包括腓骨、髂骨、肩胛骨和橈骨[5,6]。由于各骨瓣攜帶的骨量及其類型、血管蒂長度和直徑大小、相關軟組織特性、供區并發癥、實施截骨術的可能性、重塑下頜曲線的可行性以及種植體的適用性均有所不同而又各具優勢[6-8],故亟需探究不同骨瓣修復重建下頜骨缺損術后的存活率。因此,本研究基于貝葉斯網狀Meta分析方法,對各種血管化骨瓣在下頜骨缺損修復重建術后存活率進行網狀Meta分析,以期為臨床實踐提供證據。

1 資料與方法

1.1 納入與排除標準

1.1.1 研究類型

隊列研究和隨機對照試驗(RCT)。

1.1.2 研究對象

接受下頜腫瘤根治同期血管化骨瓣修復術的患者,其種族、國籍、病程不限。

1.1.3 結局指標

術后血管化骨肌(皮)瓣的存活率。

1.1.4 排除標準

① 骨瓣用于下頜骨以外部位的重建;② 非中、英文文獻;③ 重復發表的文獻;④ 無法獲取全文或無法獲取數據的文獻。

1.2 文獻檢索策略

計算機檢索PubMed、EBSCO、Scopus、Web of Science、Cochrane Library、WanFang Data和CNKI數據庫,搜集與研究目的相關的臨床研究,檢索時限均從建庫至2024年2月。檢索采用主題詞與自由詞相結合的方式進行,并根據各數據庫特點進行調整。同時檢索納入研究的參考文獻,以補充獲取相關資料。以PubMed為例,其具體檢索策略見附件框1。

1.3 文獻篩選及資料提取

由2名研究者獨立篩選文獻、提取資料并交叉核對。如有分歧,則通過討論或與第三方協商解決。資料提取內容包括:第一作者、發表年份、國家、研究設計、樣本量、患者年齡、下頜骨重建方式、有無術前放療、隨訪持續時間、組織瓣是否失敗等。

1.4 納入研究的偏倚風險評價

由2名研究者獨立評價納入研究的偏倚風險,并交叉核對結果。納入的RCT和隊列研究分別采用Cochrane協作網RCT偏倚風險評價工具[9]和紐卡斯爾-渥太華量表(the Newcastle-Ottawa Scale,NOS)[10]進行評價。

1.5 統計分析

納入研究結果間的異質性采用Q檢驗和I2進行分析(檢驗水準為α=0.1),若各研究結果間無統計學異質性,則采用固定效應模型進行Meta分析;若各研究結果間存在統計學異質性,則進一步分析異質性來源,在排除明顯臨床異質性的影響后,采用隨機效應模型進行分析[11]。使用對數比值比(Log OR)及其95%可信區間(CI)為效應分析指標。采用R 4.2.2軟件進行直接Meta分析和貝葉斯網狀Meta分析。通過構建馬爾科夫鏈-蒙特卡羅框架進行數據分析及處理,每條鏈迭代20 000次,其中前5 000次為退火以消除初始值的影響。繪制網狀關系圖用于展示所有重建方式的直接比較。繪制排序概率圖,對各個干預措施的結局指標效果優劣進行排序。采用節點分析法討論直接比較與間接比較的一致性,若P>0.05,提示直接比較與間接比較的結果較為一致;反之則說明結果存在爭議。杠桿圖用于分析網狀Meta分析的異質性,并指導模型選擇[12]。Egger’s檢驗用于分析潛在發表偏倚[10]。以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 文獻檢索結果

初檢出相關文獻912篇,包括:PubMed(n=87)、EBSCO(n=157)、Scopus(n=83)、Web of Science(n=85)、Cochrane Library(n=9)、CNKI(n=117)和WanFang Data(n=374),經逐層篩選后,最終納入24篇文獻[13-36],包括1 615名患者。文獻篩選流程及結果見附件圖1。

2.2 納入研究的基本特征與偏倚風險評價結果

研究對象接受了包括運用腓骨游離瓣(FFF)、旋髂深動脈(DCIA)髂骨瓣、肩胛骨瓣及攜帶橈骨的前臂橈側皮瓣(ORFF)的下頜骨重建。納入研究的基本特征見表1,納入隊列研究和RCT的偏倚風險評價結果分別見附件表1、附件表2。

2.3 配對Meta分析結果

2.3.1 FFF與DCIA髂骨瓣比較

共16篇文獻包含814名患者,對比分析了FFF與DCIA髂骨瓣的重建效果。固定效應模型Meta分析結果顯示,兩組重建術后瓣存活率的差異無統計學意義[OR=0.79,95%CI(0.46,1.34),P=0.76]。

2.3.2 DCIA髂骨瓣與ORFF比較

共2篇文獻包含79名患者,對比分析了DCIA髂骨瓣與ORFF的重建效果。固定效應模型Meta分析結果顯示,兩組重建術后瓣存活率的差異無統計學意義[OR=0.55,95%CI(0.05,5.62),P=0.91]。

2.3.3 DCIA髂骨瓣與肩胛骨瓣比較

共5篇文獻包含251名患者,對比分析了DCIA髂骨瓣與肩胛骨瓣的重建效果。固定效應模型Meta分析結果顯示,兩組重建術后瓣存活率的差異無統計學意義[OR=1.02,95%CI(0.45,2.32),P=0.60]。

2.3.4 FFF與ORFF比較

共4篇文獻包含349名患者,對比分析了FFF與ORFF的重建效果。固定效應模型Meta分析結果顯示,兩組重建術后瓣存活率的差異無統計學意義[OR=0.95,95%CI(0.32,2.84),P=0.84]。

2.4 網狀Meta分析結果

24項研究均報告了皮瓣存活率,其中2項研究報告的失敗例數為0例[18,28],因此被排除在網狀Meta分析之外。納入研究的網絡關系圖見圖1,線條越粗代表涉及2種方法進行對比分析的研究越多。擬合統計杠桿圖展示所有i次試驗和k個臂中的每一個的杠桿率(leverageik)與貝葉斯偏差殘差(Wik)之間的比較,能夠發現擬合模型時突出潛在的異常值。若數據點位于紫色弧線(x2+y=3)之外,則說明該研究可能導致模型擬合不佳。在本研究中,固定效應模型組有多個數據點在紫色弧線外,而隨機效應模型的所有數據點均位于紫色弧線之內,因此本研究采用隨機效應模型進行擬合(圖2)。網狀Meta分析結果顯示,各組織瓣術后存活率之間的差異均無統計學意義(附件表3)。排序概率圖見圖3,由圖3可知,肩胛骨瓣可能是下頜骨修復重建中最有效的血管化骨瓣。

圖1

不同組織瓣下頜骨重建術的網絡關系圖

圖1

不同組織瓣下頜骨重建術的網絡關系圖

FFF:腓骨游離瓣;DCIA:旋髂深動脈髂骨瓣;Scapula:肩胛骨瓣;ORFF:攜帶橈骨的前臂橈側皮瓣。

圖2

不同組織瓣下頜骨重建術的擬合統計杠桿圖

圖2

不同組織瓣下頜骨重建術的擬合統計杠桿圖

圖3

不同組織瓣下頜骨重建術的排序概率圖

圖3

不同組織瓣下頜骨重建術的排序概率圖

FFF:腓骨游離瓣;DCIA:旋髂深動脈髂骨瓣;Scapula:肩胛骨瓣;ORFF:攜帶橈骨的前臂橈側皮瓣。

2.5 發表偏倚

Egger’s檢驗結果顯示在匯集估計線附近的研究分布均勻,表明存在小規模效應和發表偏倚的可能性較小(P=0.776)(圖4)。

圖4

不同組織瓣下頜骨重建術的發表偏倚檢驗

圖4

不同組織瓣下頜骨重建術的發表偏倚檢驗

3 討論

血管化自體骨移植是目前下頜骨重建的金標準,較非血管化自體骨移植愈合快、抗感染能力強、骨吸收少,適用于各種條件的下頜骨重建治療,并可即刻植入口腔種植體,供區通常選擇髂骨、腓骨、肩胛骨[37-39]。本研究基于貝葉斯網狀Meta分析方法[40],系統評價了目前臨床推薦使用的4種血管化骨瓣在下頜骨缺損修復重建中的存活率,結果顯示4種組織瓣存活率的差異無統計學意義,與Markiewicz等[41]及Lonie等[42]傳統Meta分析結果一致。另外,本研究還通過比較后驗概率,進行網狀Meta分析結果的排序比較,顯示肩胛骨瓣可能是下頜骨修復重建的最優選擇,與Wilkman等[19]研究結果一致。

隨著顯微外科技術的發展,自體血管化骨組織瓣重建下頜骨缺損的水平得到了長足的進步。在數字化技術的輔助下,獲得理想的下頜骨外形已成為可能。髂骨因其骨量豐富,有利于口腔種植體植入,同時攜帶由DCIA供血的腹內斜肌島狀瓣,可作為骨-肌復合組織瓣進行修復,但僅能提供9~10 cm長的骨組織,若缺損超過此長度,則無法選用。盡管游離血管化腓骨瓣被視作下頜骨功能性重建的主力皮瓣,且腓骨是目前應用最廣泛的供區,可提供長達25 cm的移植骨長度,血管蒂恒定,其攜帶的小腿外側穿支皮島軟組織量薄,適用于復合口底及頰部軟組織缺損的下頜骨修復,但其主要缺點是垂直高度(12~15 mm)不足,與正常下頜骨差距較大,尤其在亞洲人群中較難直接進行種植治療。相較于FFF,肩胛骨瓣的優勢在于可攜帶大組織量的軟組織皮島,可修復下頜骨-咽側-舌根的三維復合組織缺損和伴大面積皮膚缺損的下頜骨缺損,但肩胛骨菲薄,無法進行口腔種植修復。而DCIA髂骨瓣可提供的骨高度達2~5 cm,且髂嵴的彎曲外形也適合下頜骨輪廓(尤其是下頜角區域),完美匹配下頜骨缺損重建的需求。以終為始的重建理念,是指在腫瘤切除、下頜骨重建的一期手術前,就考慮最終種植義齒修復的選擇[4,6]。故在確定治療計劃的最早期就需確定修復方案,并反推種植體植入的位置和下頜骨重建的設計。Laverty等[43]報道了肩胛骨游離瓣中12個植入物的存活率為100%,FFF中64枚種植體種植成功率為83.1%,DCIA髂骨瓣中25枚種植體種植成功率為76%,ORFF中15枚種植體種植成功率為80%。因此,應根據患者和缺損因素謹慎做出種植修復的臨床決定。

本研究的局限性:① 由于設計關于口腔外科技術治療效果的RCT難度較大,本研究納入研究類型以回顧性隊列研究為主,僅納入1項RCT,故受其所限多種偏倚無法避免;② 納入患者的腫瘤類型、病程存在差異,腫瘤性質是否會影響皮瓣的存活率尚不清楚。

總之,當前證據顯示FFF、DCIA髂骨瓣、肩胛骨瓣和ORFF用于下頜骨缺損重建的瓣存活率均較高,且沒有統計學差異。盡管肩胛骨瓣的存活率可能最高,但臨床決策使用哪種骨瓣進行下頜重建應基于除皮瓣存活率之外的其他因素,如外科醫生技術、患者年齡、全身情況、缺損程度和位置,以及種植體修復意圖。受納入研究數量和質量的限制,上述結論尚待更多高質量研究予以驗證。

聲明 本研究不存在任何利益沖突。