引用本文: 周小文, 黃遂和, 蔡堅雄, 黃臻, 謝倩文, 謝慶鳳, 孫良生, 楊志敏, 吳大嶸, 顏芳. 基于回顧隊列設計中醫與中醫聯合抗微生物藥治療肺炎的比較效果研究. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(12): 1376-1383. doi: 10.7507/1672-2531.202405051 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

肺炎是指各種致病因素導致的肺實質及肺間質炎癥,是全球范圍內常見的呼吸系統疾病之一。感染為其主要病因,臨床癥狀主要為咳嗽、咯痰、惡寒發熱、胸痛等,嚴重則可出現呼吸衰竭情況,其較高的發病率和病死率給人類健康帶來嚴重威脅[1]。依據2022年中國衛生健康統計年鑒記載,我國2021年城市居民肺炎的病死率為11.2/10萬人,農村居民肺炎的病死率為7.06/10萬人[2]。近年來,新型抗微生物藥物不斷上市應用,但肺炎的病死率仍較高,且病原學診斷的困難、抗生素濫用導致的耐藥菌增加、菌株變異、多重細菌感染等問題為肺炎的治療提出了新的挑戰[3,4]。

中醫認為,肺炎的發病多歸結于外邪侵襲、肺衛受邪或正氣虛弱、抗邪無力。邪實、正虛貫穿于疾病發展的全程,實證類治以清熱、散寒、化痰為主,虛證類治以益氣健脾、補益肺脾等[5]。中醫藥辨治肺炎為患者具體情況與病情發展階段提供個體化診療方案,對于緩解癥狀和改善預后具有積極作用[6,7]。將中醫與西醫常規治療結合,能夠進一步提高臨床療效、減少藥物不良反應、降低重癥患者的病死率,實現中西醫的優勢互補[8-10]。但是,當面對耐藥菌感染肺炎、病毒性肺炎、老年人肺炎等特定群體疾病時,抗微生物藥的使用應更加慎重。有研究認為,在輕度肺炎治療中采用中醫藥辨證論治可以減少甚至避免抗微生物藥的使用[9,11]。目前有關中醫藥疊加抗微生物藥物使用的問題仍缺乏深入探索,本研究將重點比較中醫藥在是否疊加抗微生物藥干預下的臨床療效,為中醫藥主導的肺炎治療方案的適用人群及合適時機提供依據。廣東省中醫院中醫經典科是全國首創的中醫經典臨床研究基地,長期運用中醫經典理論指導治療急危重癥,其中科室基于《黃帝內經》《傷寒論》等中醫經典理論指導下的六經辨證體系在治療肺炎方面展現出一定成效[12]。本研究采用回顧性隊列研究方法比較中醫與中醫聯合抗微生物藥治療肺炎的臨床效果,以期進一步促進肺炎治療方案的優化和發展。

1 資料與方法

1.1 研究對象

本研究為回顧性隊列研究,通過電子病歷系統,回顧性收集廣東省中醫院中醫經典科2012年11月29日至2022年6月17日收治住院的肺炎患者電子病歷記錄。納入標準:① 就診年齡≥18歲;② 同時滿足肺炎的診斷標準:符合電子病歷系統主要診斷編碼為肺炎相關ICD-10編碼[主要包括J10-J18以及J98.4(僅限中文診斷為“肺部感染”者)][13],住院期間主要診斷為社區獲得性肺炎、細菌性肺炎、病毒性肺炎、真菌性肺炎、重癥肺炎及肺部感染的病例;③ 首次接診科室為廣東省中醫院中醫經典科;④ 住院天數≤30天。排除標準:① 患有惡性腫瘤、免疫功能受損或自身免疫缺陷性疾病等嚴重疾病的病例;② 關鍵變量缺失超過15%者。所有患者隱私信息經脫敏后形成專病數據庫。本研究已通過廣東省中醫院倫理委員會批準(批號:BE2021-019-01)。研究遵循“加強觀察性流行病學研究報告的質量(strengthening the reporting of observational studies in epidemiology,STROBE)聲明”進行撰寫。研究對象篩選流程見附件圖1。

1.2 研究變量

1.2.1 暴露因素

根據是否在中醫治療基礎上合并使用抗微生物藥物治療,將患者分為中醫組(非暴露組)和中醫聯合抗微生物藥組(暴露組)。納入病例均在中醫經典理論指導下,采用六經辨證體系予中醫藥湯劑治療,太陽病處以麻黃、桂枝類方加減;少陽病處以柴胡、半夏類方加減;太陰病處以白術、黃芪類方加減;陽明病處以石膏、大黃類方加減;少陰病處以附子類方加減;厥陰病處以烏梅丸、當歸類方加減,中藥為中藥飲片,服藥頻次為每日1劑,同時使用氧療、止咳化痰藥物以及基礎藥物等西醫常規治療。中醫聯合抗微生物藥組所選擇的抗微生物藥治療參照指南實施[14]。

1.2.2 混雜因素

收集電子病歷系統患者信息,包括病程、住院天數、入院前發熱天數、人口學特征(就診年齡和性別)、生命體征(體溫、脈搏、呼吸、收縮壓、舒張壓)、吸煙史、基礎疾病情況、入院時首次檢測的實驗室指標[血尿素氮(blood urea nitrogen,BUN)、血清鈉(serum sodium,Na+)、紅細胞壓積(hematocrit,HCT)、肌酐(creatinine,CR)、血紅蛋白(hemoglobin,Hb)、白細胞計數(white blood cell,WBC)、中細粒細胞計數(neutrophils,NEUT)、淋巴細胞計數(lymphocyte,LYM)]和病情嚴重程度評估(CURB-65評分[15])。

1.2.3 結局指標

主要結局指標包括:① 住院期間死亡率:住院期間死亡人數/總人數×100%。即指患者本次住院期間是否出現終點結局(死亡);② 主要癥狀消失率:分析兩組肺炎患者治療后主要癥狀(發熱、咳嗽、咳痰、乏力、呼吸困難和胸痛)的消失率。次要結局指標包括:① 最高氧療濃度:住院期間使用的最高濃度的吸氧流量。包括:無吸氧、低流量給氧(氧濃度21%~39%)、中流量給氧(氧濃度40%~60%)、高流量給氧(氧濃度>60%);② 穩定退熱時長(h):記錄患者入院或住院時發熱的時間至完全退熱且不反復的時間。體溫≥37.3℃定義為發熱,<37.3℃定義為退熱。

1.3 樣本量估算

根據文獻[16-18],設暴露組住院期間死亡率為5.24%,非暴露組為11.77%,暴露組與非暴露組按1∶1的比例納入,采用PASS 15.0計算樣本量,取雙側檢驗,檢驗水準α為0.05,檢驗效能為0.8,則估算每組需287例,兩組合計至少574例。

1.4 統計分析

采用SPSS 26.0和R 4.2.2軟件進行統計分析。采用Matchit包用于傾向性評分匹配,設定caliper值為0.02,使用最鄰近匹配法按照1∶1匹配平衡中醫組和中醫聯合抗微生物藥組的混雜因素。研究中部分變量含有缺失值,采用Mice包進行多重插補,缺失的變量及占比包括BUN(9.47%)、Na+(6.24%)、HCT(0.78%)、CR(15.81%)、Hb(0.78%)、WBC(0.78%)、NEUT(1.00%)、LYM(1.00%)。對匹配后的隊列采用單因素COX回歸分析對比兩組肺炎患者發生終點事件的風險;采用Kaplan-Meier曲線對比兩組的生存概率,并通過Log-rank 檢驗來評估組間差異;采用亞組分析評估住院期間死亡率在不同病情嚴重程度上的差異表現。計量資料若服從正態分布以均數±標準差( )表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;若不符合以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示,兩組間比較采用秩和檢驗;計數資料以頻數和百分比[n(%)]描述,組間比較采用

)表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;若不符合以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示,兩組間比較采用秩和檢驗;計數資料以頻數和百分比[n(%)]描述,組間比較采用 檢驗或Fisher精確檢驗。等級資料組間比較采用秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

檢驗或Fisher精確檢驗。等級資料組間比較采用秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 兩組患者匹配前后基線特征

本研究最初納入肺炎患者1 043例,根據納排標準篩選,最終納入患者898例,中位年齡為77(65,84)歲;其中男性452例(50.33%),女性446例(49.67%);CURB-65評分為輕中度(0~2分)患者有861例(95.88%),重度(>2分)患者37例(4.12%)。傾向性評分匹配前,納入中醫組718例和中醫聯合抗微生物藥組180例,兩組患者在就診年齡、病程、住院天數、體溫、脈搏、呼吸、BUN、HCT、CR、Hb、WBC、NEUT、LYM、CURB-65評分和呼吸衰竭方面比較差異有統計學意義(P<0.05),提示組間不具有均衡可比性;傾向性評分匹配后,中醫組和中醫聯合抗微生物藥組均為180例,兩組患者各變量差異無統計學意義(P>0.05),提示匹配后組間均衡可比(表1)。

2.2 主要結局指標

2.2.1 住院期間死亡率

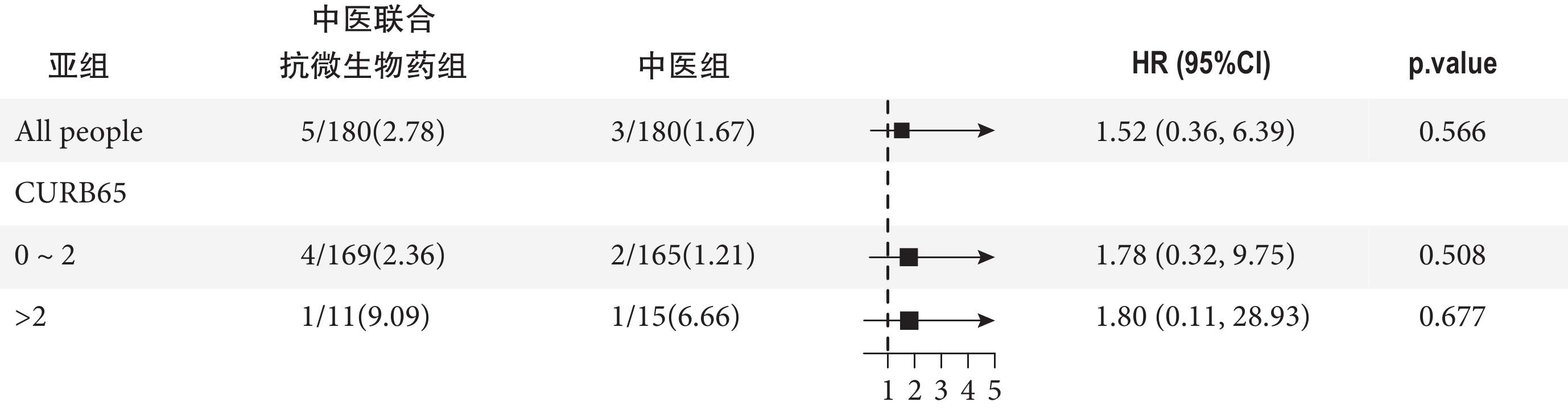

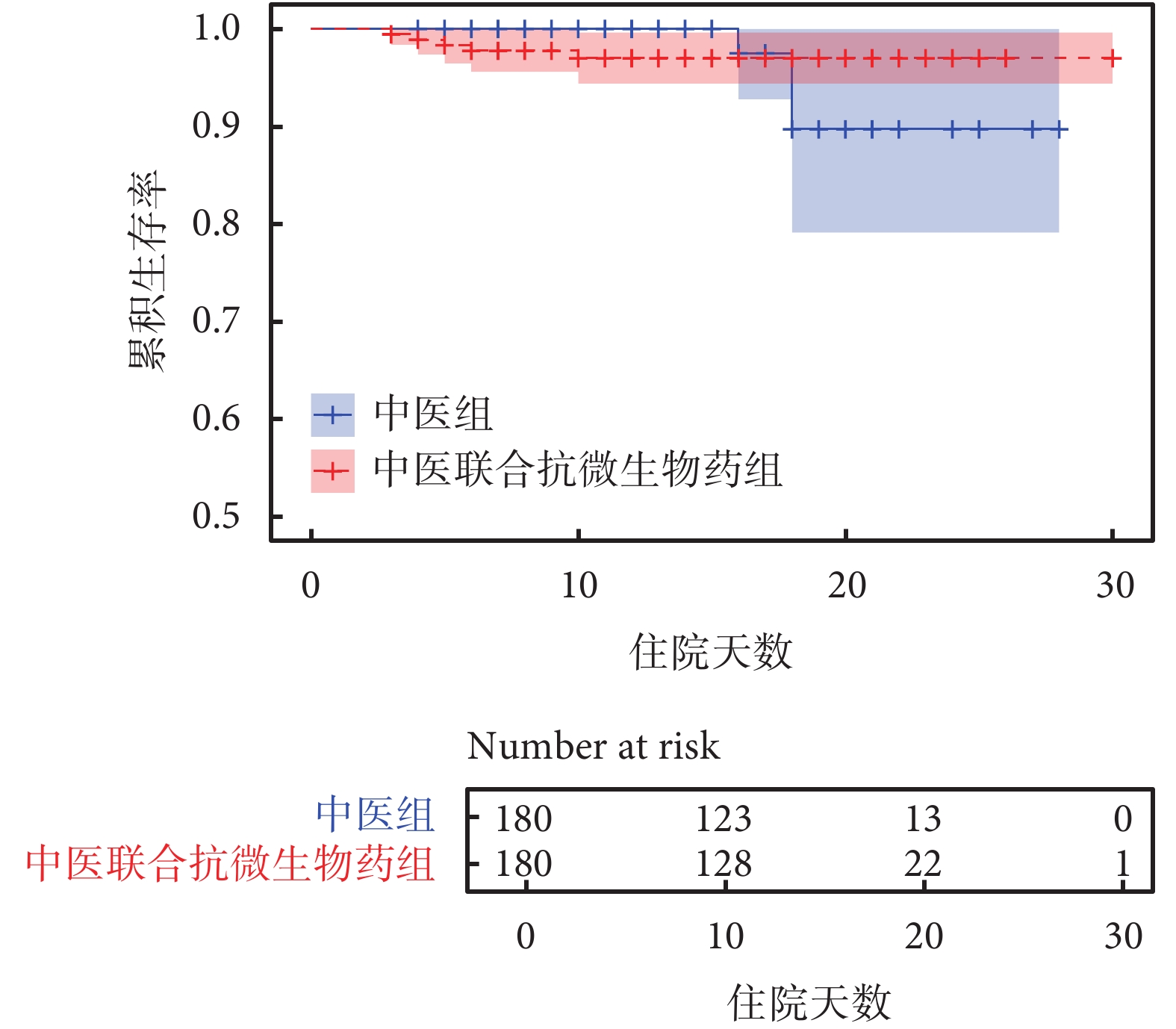

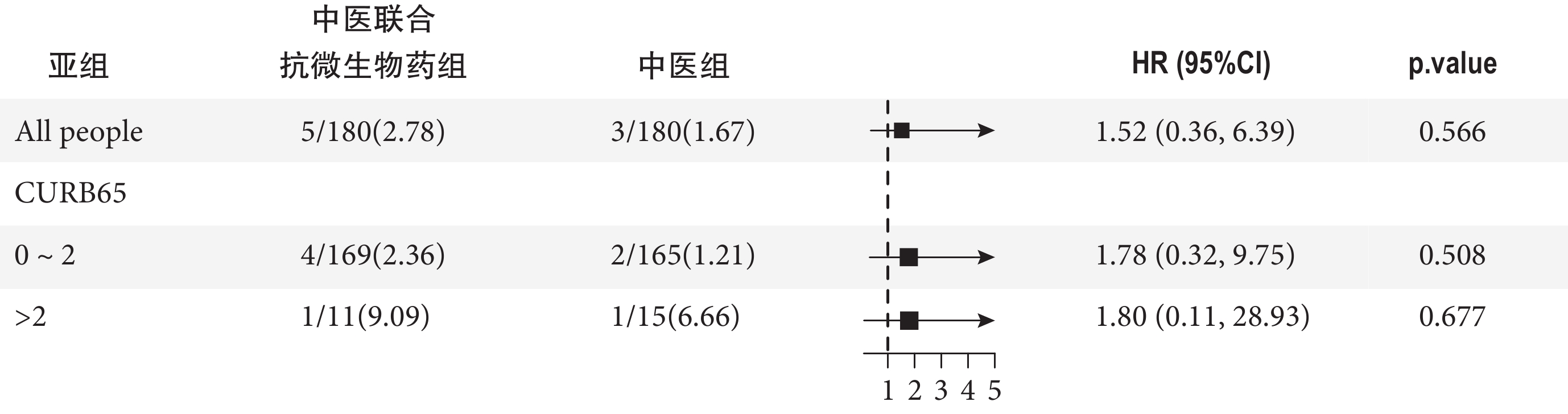

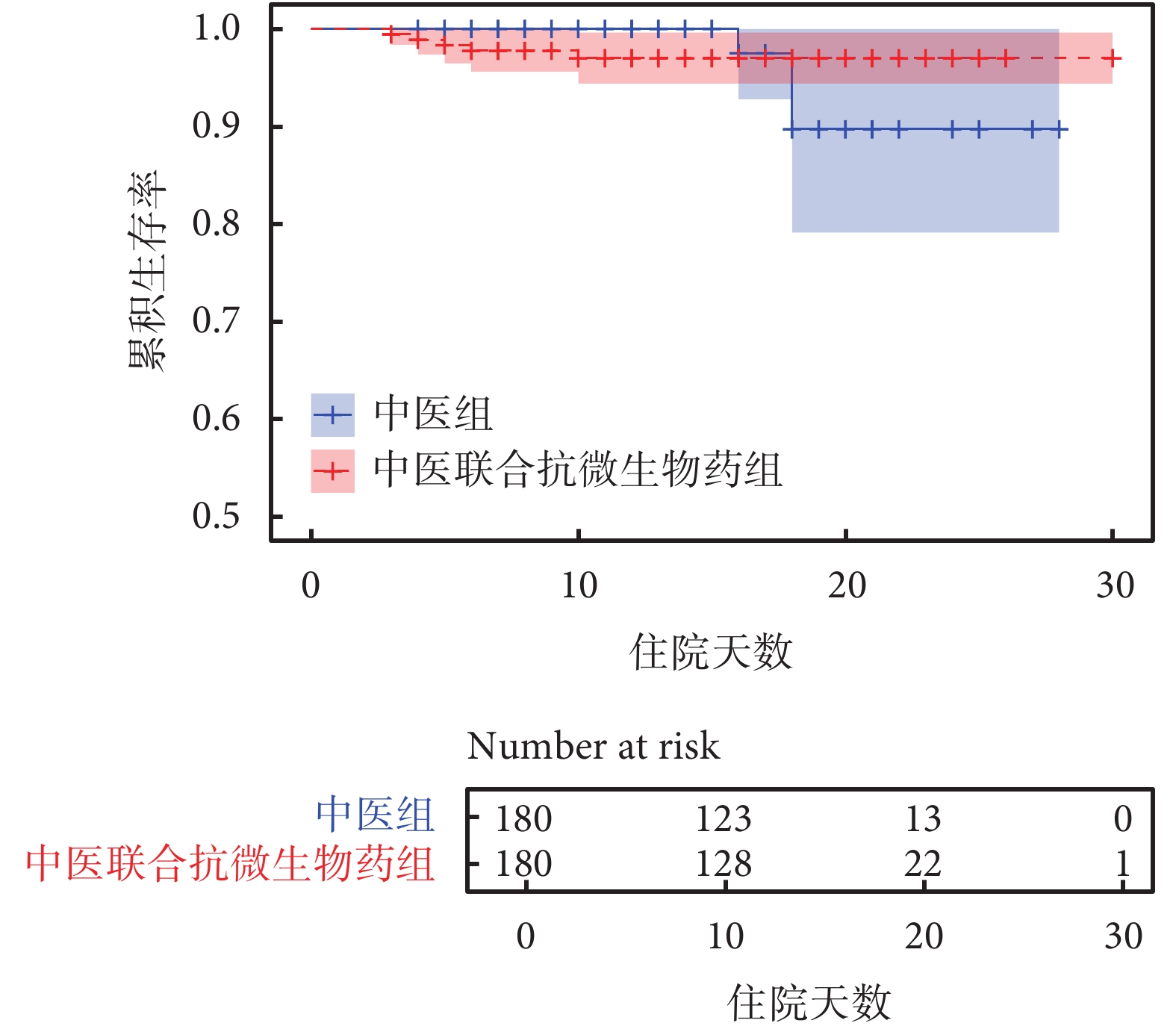

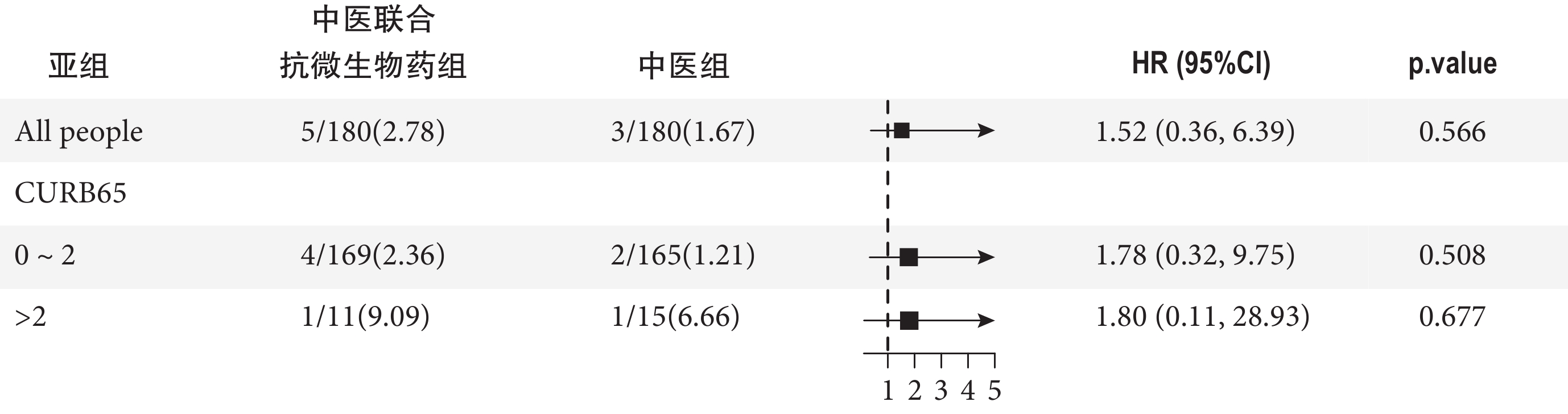

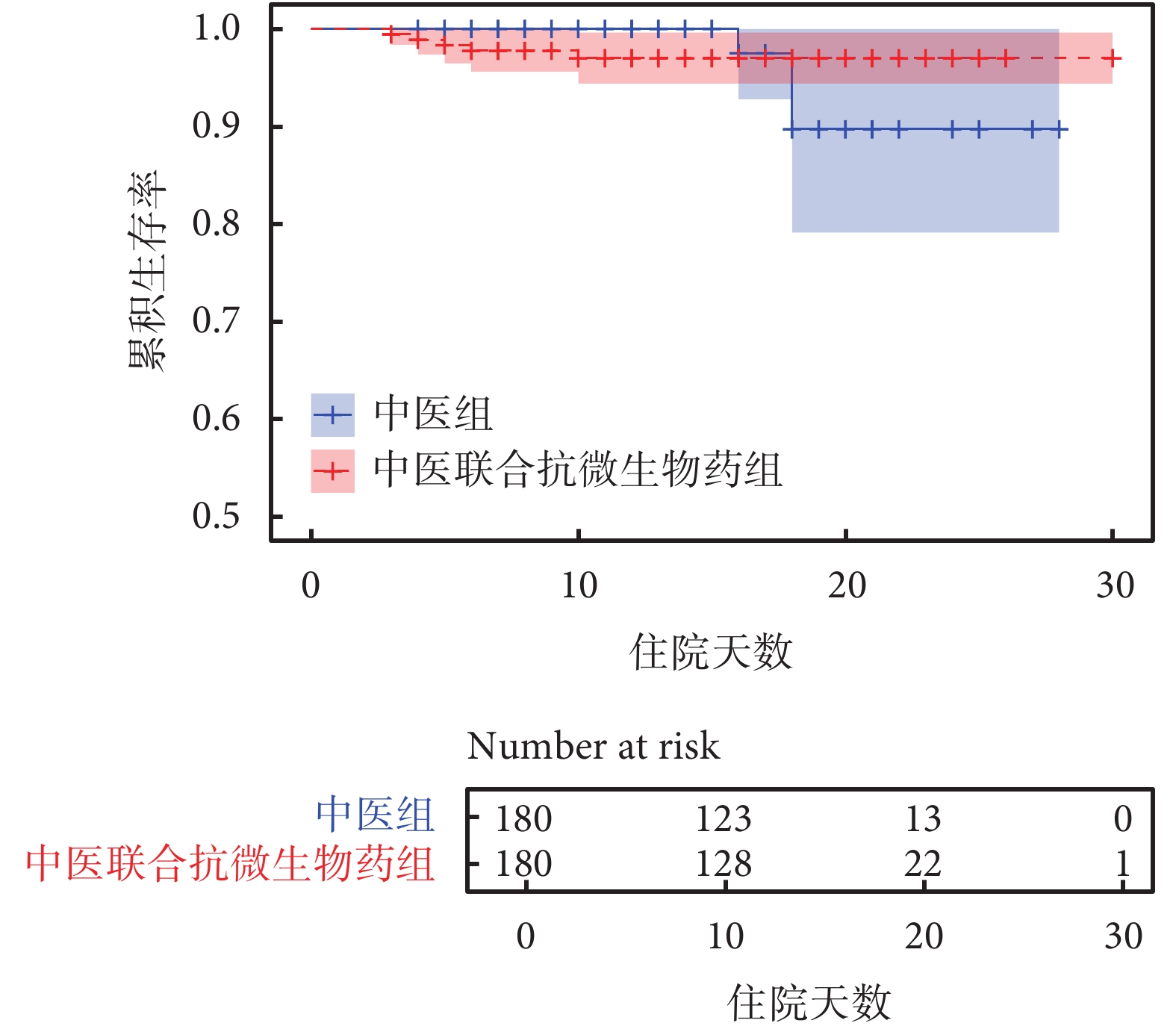

匹配前,中醫組的死亡例數為4例,中醫聯合抗微生物藥組的死亡例數為5例。圖1結果顯示,兩組經傾向性得分匹配后住院期間共有8例患者發生死亡事件(中醫組3例,中醫聯合抗微生物藥組5例),中醫聯合抗微生物藥組發生死亡事件的風險略高于中醫組[HR=1.52,95%CI(0.36,6.39),P=0.566],但差異無統計學意義。Kaplan-Meier生存曲線分析(圖2)結果顯示,中醫組住院期間平均生存時間為26.92天,中醫聯合抗微生物藥組的住院期間平均生存時間為29.27天,Log-rank檢驗( =0.344,P=0.557)結果表明兩組差異無統計學意義。根據病情程度進行亞組分析結果顯示(圖1),在輕中度患者(CURB65為0~2分)和重度患者(CURB65為>2分)中,中醫聯合抗微生物藥組的死亡率均高于中醫組,但差異無統計學意義。提示在住院30天內,整體上和各病情程度上,兩組死亡率相近。

=0.344,P=0.557)結果表明兩組差異無統計學意義。根據病情程度進行亞組分析結果顯示(圖1),在輕中度患者(CURB65為0~2分)和重度患者(CURB65為>2分)中,中醫聯合抗微生物藥組的死亡率均高于中醫組,但差異無統計學意義。提示在住院30天內,整體上和各病情程度上,兩組死亡率相近。

圖1

根據病情程度對匹配后兩組住院期間死亡率進行亞組分析

圖1

根據病情程度對匹配后兩組住院期間死亡率進行亞組分析

圖2

匹配后兩組住院期間累積生存率比較

圖2

匹配后兩組住院期間累積生存率比較

2.2.2 主要癥狀消失率

表2結果顯示,經治療中醫組發熱癥狀消失110例(100%)、咳嗽癥狀消失64例(42.11%)、咳痰癥狀消失61例(43.57%)、乏力癥狀消失139例(89.10%)、氣促癥狀消失75例(78.95%)、胸痛癥狀消失9例(100%),與中醫聯合抗微生物藥組發熱癥狀消失132例(100%)、咳嗽癥狀消失64例(42.00%)、咳痰癥狀消失59例(39.00%)、乏力癥狀消失143例(91.00%)、氣促癥狀消失61例(67.00%)和胸痛癥狀消失11例(100%)比較,差異無統計學意義,提示兩組治療效果接近。

2.3 次要結局指標

表3顯示,匹配后,中醫組與中醫聯合抗微生物藥組在最高氧療濃度和退熱時長上的差異無統計學意義。提示采用中醫藥主導的治療方案可以達到中醫聯合抗微生物藥治療的效果。

3 討論

本研究中兩組間的中醫治療方案是基于經典中醫理論,從六經辨證的角度,運用經方加減湯藥為主要治療手段的綜合中醫療法;而中醫聯合抗微生物藥組則是在此基礎上疊加了抗微生物藥治療。研究未進行匹配前納入的中醫組病例合計718例,中位住院天數為10.00(7.00,12.00)天,中位穩定退熱時長為44.00(13.75,100.00)小時,不吸氧和低流量給氧的病例占90.91%,死亡例數4例,其整體情況提示了中醫藥參與肺炎治療的潛在價值。研究在回顧性隊列研究設計的基礎上,將中醫組和中醫聯合抗微生物藥組進行傾向性評分匹配后,均衡了組間的住院天數和疾病嚴重程度等關鍵影響因素。匹配后的結果表明,相比于中醫組,中醫聯合抗微生物藥組在住院期間死亡率、主要癥狀消失率、退熱時長、最高氧療濃度(以不吸氧和低流量給氧為主)未見明顯優勢。

廣東省中醫院中醫經典科運用六經辨證診治肺炎,臨證上該病多以太陽病、少陽病、陽明病、太陰病以及少陰病相關變化為主,由于各種因素該病可進展為表里同病,抑或虛化、寒化、熱化入里的情況,但肺炎疾病早期多屬于太陽病外感風寒的范疇,因此多認為病因歸咎于外感寒風濕邪為主。本研究中納入的人群其中位年齡為77(65,84)歲,大于65歲人群占有較大比例(74.05%)。有研究[19]調查發現,部分老年社區獲得性肺炎屬寒證,肺炎證型存在風寒襲肺、外寒內熱等,而中醫多認為抗菌藥物存在苦寒之作用,過多使用會傷及人體中氣、陽氣[20,21],該觀點可以部分解釋在平衡了組間可能的混雜因素后,兩組在關鍵預后結局方面差異無統計學意義的可能原因。此外,由于老年人口咽部革蘭陰性桿菌帶菌率高、痰標本不易獲得及痰檢陽性率低等原因,其病原學診斷存在較大困難;年齡增長造成的免疫衰退,臨床特征不明顯,給診斷和治療均帶來一定挑戰;生活環境差異性大,感染病原體復雜且多為混合感染;老年人肺炎抗菌治療反應較慢,基礎疾病多,療程需要適當延長,且對藥物的耐受性差,故治療上強調需要充分評估病情病史,抗菌既要到位,覆蓋可能的病原體,也要個體化調整劑量,同時選擇有益于老年人免疫功能的藥物,但整體而言抗微生物藥物經驗性治療效果不甚滿意[22-24]。并且,本研究中納入的全部病例以輕中度患者為主,其占比達95%以上,治療過程均在中醫經典病房,多數于2周內出院,基于病情及科室治療策略,采用以中醫藥為主導的治療方案,在不疊加抗微生物藥物的情況下,依然對肺炎起到良好治療效果,這將有助于減少抗微生物藥物的使用,并降低微生物耐藥發生率。

現代藥理研究發現,中藥及其天然產物具有改善肺部炎癥和調節免疫的作用,例如宣白承氣湯可以抑制促炎細胞因子的釋放,減輕模型大鼠的肺部損傷和水腫癥狀[25];犀角地黃湯聯合銀翹散能夠促進自噬相關的ROS清除,從而達到緩解流感病毒誘導的肺部炎癥病變[26];芍藥苷聯合木犀草素能夠降低脂多糖誘導的急性肺部炎癥細胞模型中的炎癥因子表達和氧化應激水平[27]。面對日益嚴峻的多重耐藥菌挑戰,中醫藥在抵御多重耐藥微生物方面展現出顯著療效,研究發現麻杏石甘湯[28]、芪歸銀方[29]、清肺消炎丸[30]等中藥復方對銅綠假單胞菌誘導的急性肺部炎癥動物模型均有改善作用。既往臨床證據顯示,中藥聯合抗生素治療對比單純抗生素治療在提高肺炎患者的痊愈率、縮短發熱時間、減少住院天數等方面表現良好[31-33]。但有研究者[34]發現,中藥與抗生素聯用增強藥物的抗菌性并不能一概而論,如黃芩和5種常見抗生素聯用時未出現明顯的協同抑菌效果,也反映中藥與抗菌藥物聯用可能并不具有普遍適應性的觀點,但是目前臨床支持證據較少,需要進一步開展中藥單用與聯用抗生素的對比研究,以探索各自的治療效果并驗證這種單用或者聯合治療策略的適應癥。

本研究基于回顧性隊列研究設計,存在一定的局限性:第一,在收集的電子病歷記錄中,受科室以中醫藥為主導的用藥策略的影響,中醫組和中醫聯合抗微生物藥組分布比例明顯不均衡,中醫聯合抗微生物藥組的樣本數量較少,兩組經傾向性評分匹配后的病例未達到估算的樣本量,導致統計效能降低,這可能是獲得陰性結果的原因之一;第二,可能仍存在尚未校正的混雜因素。如研究年份跨度大、患病環境無法追溯(是否居住老人院)、實驗室檢測指標(如動脈血氣PH值、動脈血氧分壓、降鈣素原等)缺失比例大、影像學檢查和病原學檢查缺失等均可能對本研究帶來偏倚。上述指標的缺失影響關鍵預后、預測綜合指數如PSI的獲取,雖然目前采納的CURB-65也是重要的病情嚴重程度指標,但亦有可能從病情嚴重程度等方面影響組間可比性;第三,出院后未進行隨訪,無法獲取患者是否復發、再入院、死亡等預后信息,使治療效果的評價受限。

綜上,基于回顧隊列中醫與中醫聯合抗微生物藥治療肺炎的比較效果研究結果提示,一是以中醫藥為主治療輕中度肺炎具有潛在效果,在減少抗微生物藥物的使用上,具有積極的意義;二是中醫聯合抗微生物藥治療肺炎,未能顯示出理論上的優勢,在治療肺炎時,仍需要結合患者特征和疾病特點進行綜合考慮,在中醫、中西結合、西藥為主的治療方案選擇上各有側重。囿于研究資料獲取途徑及研究方法,研究結果的可重復性及外推性有待進一步驗證。未來需開展具有完整臨床信息和嚴謹研究設計的前瞻性研究,以進一步對比中醫和中醫聯合抗微生物藥治療肺炎的臨床療效,積極探索不同方案適用人群的特點,推動中醫藥治療肺炎臨床診療實踐的發展。

肺炎是指各種致病因素導致的肺實質及肺間質炎癥,是全球范圍內常見的呼吸系統疾病之一。感染為其主要病因,臨床癥狀主要為咳嗽、咯痰、惡寒發熱、胸痛等,嚴重則可出現呼吸衰竭情況,其較高的發病率和病死率給人類健康帶來嚴重威脅[1]。依據2022年中國衛生健康統計年鑒記載,我國2021年城市居民肺炎的病死率為11.2/10萬人,農村居民肺炎的病死率為7.06/10萬人[2]。近年來,新型抗微生物藥物不斷上市應用,但肺炎的病死率仍較高,且病原學診斷的困難、抗生素濫用導致的耐藥菌增加、菌株變異、多重細菌感染等問題為肺炎的治療提出了新的挑戰[3,4]。

中醫認為,肺炎的發病多歸結于外邪侵襲、肺衛受邪或正氣虛弱、抗邪無力。邪實、正虛貫穿于疾病發展的全程,實證類治以清熱、散寒、化痰為主,虛證類治以益氣健脾、補益肺脾等[5]。中醫藥辨治肺炎為患者具體情況與病情發展階段提供個體化診療方案,對于緩解癥狀和改善預后具有積極作用[6,7]。將中醫與西醫常規治療結合,能夠進一步提高臨床療效、減少藥物不良反應、降低重癥患者的病死率,實現中西醫的優勢互補[8-10]。但是,當面對耐藥菌感染肺炎、病毒性肺炎、老年人肺炎等特定群體疾病時,抗微生物藥的使用應更加慎重。有研究認為,在輕度肺炎治療中采用中醫藥辨證論治可以減少甚至避免抗微生物藥的使用[9,11]。目前有關中醫藥疊加抗微生物藥物使用的問題仍缺乏深入探索,本研究將重點比較中醫藥在是否疊加抗微生物藥干預下的臨床療效,為中醫藥主導的肺炎治療方案的適用人群及合適時機提供依據。廣東省中醫院中醫經典科是全國首創的中醫經典臨床研究基地,長期運用中醫經典理論指導治療急危重癥,其中科室基于《黃帝內經》《傷寒論》等中醫經典理論指導下的六經辨證體系在治療肺炎方面展現出一定成效[12]。本研究采用回顧性隊列研究方法比較中醫與中醫聯合抗微生物藥治療肺炎的臨床效果,以期進一步促進肺炎治療方案的優化和發展。

1 資料與方法

1.1 研究對象

本研究為回顧性隊列研究,通過電子病歷系統,回顧性收集廣東省中醫院中醫經典科2012年11月29日至2022年6月17日收治住院的肺炎患者電子病歷記錄。納入標準:① 就診年齡≥18歲;② 同時滿足肺炎的診斷標準:符合電子病歷系統主要診斷編碼為肺炎相關ICD-10編碼[主要包括J10-J18以及J98.4(僅限中文診斷為“肺部感染”者)][13],住院期間主要診斷為社區獲得性肺炎、細菌性肺炎、病毒性肺炎、真菌性肺炎、重癥肺炎及肺部感染的病例;③ 首次接診科室為廣東省中醫院中醫經典科;④ 住院天數≤30天。排除標準:① 患有惡性腫瘤、免疫功能受損或自身免疫缺陷性疾病等嚴重疾病的病例;② 關鍵變量缺失超過15%者。所有患者隱私信息經脫敏后形成專病數據庫。本研究已通過廣東省中醫院倫理委員會批準(批號:BE2021-019-01)。研究遵循“加強觀察性流行病學研究報告的質量(strengthening the reporting of observational studies in epidemiology,STROBE)聲明”進行撰寫。研究對象篩選流程見附件圖1。

1.2 研究變量

1.2.1 暴露因素

根據是否在中醫治療基礎上合并使用抗微生物藥物治療,將患者分為中醫組(非暴露組)和中醫聯合抗微生物藥組(暴露組)。納入病例均在中醫經典理論指導下,采用六經辨證體系予中醫藥湯劑治療,太陽病處以麻黃、桂枝類方加減;少陽病處以柴胡、半夏類方加減;太陰病處以白術、黃芪類方加減;陽明病處以石膏、大黃類方加減;少陰病處以附子類方加減;厥陰病處以烏梅丸、當歸類方加減,中藥為中藥飲片,服藥頻次為每日1劑,同時使用氧療、止咳化痰藥物以及基礎藥物等西醫常規治療。中醫聯合抗微生物藥組所選擇的抗微生物藥治療參照指南實施[14]。

1.2.2 混雜因素

收集電子病歷系統患者信息,包括病程、住院天數、入院前發熱天數、人口學特征(就診年齡和性別)、生命體征(體溫、脈搏、呼吸、收縮壓、舒張壓)、吸煙史、基礎疾病情況、入院時首次檢測的實驗室指標[血尿素氮(blood urea nitrogen,BUN)、血清鈉(serum sodium,Na+)、紅細胞壓積(hematocrit,HCT)、肌酐(creatinine,CR)、血紅蛋白(hemoglobin,Hb)、白細胞計數(white blood cell,WBC)、中細粒細胞計數(neutrophils,NEUT)、淋巴細胞計數(lymphocyte,LYM)]和病情嚴重程度評估(CURB-65評分[15])。

1.2.3 結局指標

主要結局指標包括:① 住院期間死亡率:住院期間死亡人數/總人數×100%。即指患者本次住院期間是否出現終點結局(死亡);② 主要癥狀消失率:分析兩組肺炎患者治療后主要癥狀(發熱、咳嗽、咳痰、乏力、呼吸困難和胸痛)的消失率。次要結局指標包括:① 最高氧療濃度:住院期間使用的最高濃度的吸氧流量。包括:無吸氧、低流量給氧(氧濃度21%~39%)、中流量給氧(氧濃度40%~60%)、高流量給氧(氧濃度>60%);② 穩定退熱時長(h):記錄患者入院或住院時發熱的時間至完全退熱且不反復的時間。體溫≥37.3℃定義為發熱,<37.3℃定義為退熱。

1.3 樣本量估算

根據文獻[16-18],設暴露組住院期間死亡率為5.24%,非暴露組為11.77%,暴露組與非暴露組按1∶1的比例納入,采用PASS 15.0計算樣本量,取雙側檢驗,檢驗水準α為0.05,檢驗效能為0.8,則估算每組需287例,兩組合計至少574例。

1.4 統計分析

采用SPSS 26.0和R 4.2.2軟件進行統計分析。采用Matchit包用于傾向性評分匹配,設定caliper值為0.02,使用最鄰近匹配法按照1∶1匹配平衡中醫組和中醫聯合抗微生物藥組的混雜因素。研究中部分變量含有缺失值,采用Mice包進行多重插補,缺失的變量及占比包括BUN(9.47%)、Na+(6.24%)、HCT(0.78%)、CR(15.81%)、Hb(0.78%)、WBC(0.78%)、NEUT(1.00%)、LYM(1.00%)。對匹配后的隊列采用單因素COX回歸分析對比兩組肺炎患者發生終點事件的風險;采用Kaplan-Meier曲線對比兩組的生存概率,并通過Log-rank 檢驗來評估組間差異;采用亞組分析評估住院期間死亡率在不同病情嚴重程度上的差異表現。計量資料若服從正態分布以均數±標準差( )表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;若不符合以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示,兩組間比較采用秩和檢驗;計數資料以頻數和百分比[n(%)]描述,組間比較采用

)表示,兩組間比較采用獨立樣本t檢驗;若不符合以中位數(四分位數)[M(P25,P75)]表示,兩組間比較采用秩和檢驗;計數資料以頻數和百分比[n(%)]描述,組間比較采用 檢驗或Fisher精確檢驗。等級資料組間比較采用秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

檢驗或Fisher精確檢驗。等級資料組間比較采用秩和檢驗。檢驗水準α=0.05。

2 結果

2.1 兩組患者匹配前后基線特征

本研究最初納入肺炎患者1 043例,根據納排標準篩選,最終納入患者898例,中位年齡為77(65,84)歲;其中男性452例(50.33%),女性446例(49.67%);CURB-65評分為輕中度(0~2分)患者有861例(95.88%),重度(>2分)患者37例(4.12%)。傾向性評分匹配前,納入中醫組718例和中醫聯合抗微生物藥組180例,兩組患者在就診年齡、病程、住院天數、體溫、脈搏、呼吸、BUN、HCT、CR、Hb、WBC、NEUT、LYM、CURB-65評分和呼吸衰竭方面比較差異有統計學意義(P<0.05),提示組間不具有均衡可比性;傾向性評分匹配后,中醫組和中醫聯合抗微生物藥組均為180例,兩組患者各變量差異無統計學意義(P>0.05),提示匹配后組間均衡可比(表1)。

2.2 主要結局指標

2.2.1 住院期間死亡率

匹配前,中醫組的死亡例數為4例,中醫聯合抗微生物藥組的死亡例數為5例。圖1結果顯示,兩組經傾向性得分匹配后住院期間共有8例患者發生死亡事件(中醫組3例,中醫聯合抗微生物藥組5例),中醫聯合抗微生物藥組發生死亡事件的風險略高于中醫組[HR=1.52,95%CI(0.36,6.39),P=0.566],但差異無統計學意義。Kaplan-Meier生存曲線分析(圖2)結果顯示,中醫組住院期間平均生存時間為26.92天,中醫聯合抗微生物藥組的住院期間平均生存時間為29.27天,Log-rank檢驗( =0.344,P=0.557)結果表明兩組差異無統計學意義。根據病情程度進行亞組分析結果顯示(圖1),在輕中度患者(CURB65為0~2分)和重度患者(CURB65為>2分)中,中醫聯合抗微生物藥組的死亡率均高于中醫組,但差異無統計學意義。提示在住院30天內,整體上和各病情程度上,兩組死亡率相近。

=0.344,P=0.557)結果表明兩組差異無統計學意義。根據病情程度進行亞組分析結果顯示(圖1),在輕中度患者(CURB65為0~2分)和重度患者(CURB65為>2分)中,中醫聯合抗微生物藥組的死亡率均高于中醫組,但差異無統計學意義。提示在住院30天內,整體上和各病情程度上,兩組死亡率相近。

圖1

根據病情程度對匹配后兩組住院期間死亡率進行亞組分析

圖1

根據病情程度對匹配后兩組住院期間死亡率進行亞組分析

圖2

匹配后兩組住院期間累積生存率比較

圖2

匹配后兩組住院期間累積生存率比較

2.2.2 主要癥狀消失率

表2結果顯示,經治療中醫組發熱癥狀消失110例(100%)、咳嗽癥狀消失64例(42.11%)、咳痰癥狀消失61例(43.57%)、乏力癥狀消失139例(89.10%)、氣促癥狀消失75例(78.95%)、胸痛癥狀消失9例(100%),與中醫聯合抗微生物藥組發熱癥狀消失132例(100%)、咳嗽癥狀消失64例(42.00%)、咳痰癥狀消失59例(39.00%)、乏力癥狀消失143例(91.00%)、氣促癥狀消失61例(67.00%)和胸痛癥狀消失11例(100%)比較,差異無統計學意義,提示兩組治療效果接近。

2.3 次要結局指標

表3顯示,匹配后,中醫組與中醫聯合抗微生物藥組在最高氧療濃度和退熱時長上的差異無統計學意義。提示采用中醫藥主導的治療方案可以達到中醫聯合抗微生物藥治療的效果。

3 討論

本研究中兩組間的中醫治療方案是基于經典中醫理論,從六經辨證的角度,運用經方加減湯藥為主要治療手段的綜合中醫療法;而中醫聯合抗微生物藥組則是在此基礎上疊加了抗微生物藥治療。研究未進行匹配前納入的中醫組病例合計718例,中位住院天數為10.00(7.00,12.00)天,中位穩定退熱時長為44.00(13.75,100.00)小時,不吸氧和低流量給氧的病例占90.91%,死亡例數4例,其整體情況提示了中醫藥參與肺炎治療的潛在價值。研究在回顧性隊列研究設計的基礎上,將中醫組和中醫聯合抗微生物藥組進行傾向性評分匹配后,均衡了組間的住院天數和疾病嚴重程度等關鍵影響因素。匹配后的結果表明,相比于中醫組,中醫聯合抗微生物藥組在住院期間死亡率、主要癥狀消失率、退熱時長、最高氧療濃度(以不吸氧和低流量給氧為主)未見明顯優勢。

廣東省中醫院中醫經典科運用六經辨證診治肺炎,臨證上該病多以太陽病、少陽病、陽明病、太陰病以及少陰病相關變化為主,由于各種因素該病可進展為表里同病,抑或虛化、寒化、熱化入里的情況,但肺炎疾病早期多屬于太陽病外感風寒的范疇,因此多認為病因歸咎于外感寒風濕邪為主。本研究中納入的人群其中位年齡為77(65,84)歲,大于65歲人群占有較大比例(74.05%)。有研究[19]調查發現,部分老年社區獲得性肺炎屬寒證,肺炎證型存在風寒襲肺、外寒內熱等,而中醫多認為抗菌藥物存在苦寒之作用,過多使用會傷及人體中氣、陽氣[20,21],該觀點可以部分解釋在平衡了組間可能的混雜因素后,兩組在關鍵預后結局方面差異無統計學意義的可能原因。此外,由于老年人口咽部革蘭陰性桿菌帶菌率高、痰標本不易獲得及痰檢陽性率低等原因,其病原學診斷存在較大困難;年齡增長造成的免疫衰退,臨床特征不明顯,給診斷和治療均帶來一定挑戰;生活環境差異性大,感染病原體復雜且多為混合感染;老年人肺炎抗菌治療反應較慢,基礎疾病多,療程需要適當延長,且對藥物的耐受性差,故治療上強調需要充分評估病情病史,抗菌既要到位,覆蓋可能的病原體,也要個體化調整劑量,同時選擇有益于老年人免疫功能的藥物,但整體而言抗微生物藥物經驗性治療效果不甚滿意[22-24]。并且,本研究中納入的全部病例以輕中度患者為主,其占比達95%以上,治療過程均在中醫經典病房,多數于2周內出院,基于病情及科室治療策略,采用以中醫藥為主導的治療方案,在不疊加抗微生物藥物的情況下,依然對肺炎起到良好治療效果,這將有助于減少抗微生物藥物的使用,并降低微生物耐藥發生率。

現代藥理研究發現,中藥及其天然產物具有改善肺部炎癥和調節免疫的作用,例如宣白承氣湯可以抑制促炎細胞因子的釋放,減輕模型大鼠的肺部損傷和水腫癥狀[25];犀角地黃湯聯合銀翹散能夠促進自噬相關的ROS清除,從而達到緩解流感病毒誘導的肺部炎癥病變[26];芍藥苷聯合木犀草素能夠降低脂多糖誘導的急性肺部炎癥細胞模型中的炎癥因子表達和氧化應激水平[27]。面對日益嚴峻的多重耐藥菌挑戰,中醫藥在抵御多重耐藥微生物方面展現出顯著療效,研究發現麻杏石甘湯[28]、芪歸銀方[29]、清肺消炎丸[30]等中藥復方對銅綠假單胞菌誘導的急性肺部炎癥動物模型均有改善作用。既往臨床證據顯示,中藥聯合抗生素治療對比單純抗生素治療在提高肺炎患者的痊愈率、縮短發熱時間、減少住院天數等方面表現良好[31-33]。但有研究者[34]發現,中藥與抗生素聯用增強藥物的抗菌性并不能一概而論,如黃芩和5種常見抗生素聯用時未出現明顯的協同抑菌效果,也反映中藥與抗菌藥物聯用可能并不具有普遍適應性的觀點,但是目前臨床支持證據較少,需要進一步開展中藥單用與聯用抗生素的對比研究,以探索各自的治療效果并驗證這種單用或者聯合治療策略的適應癥。

本研究基于回顧性隊列研究設計,存在一定的局限性:第一,在收集的電子病歷記錄中,受科室以中醫藥為主導的用藥策略的影響,中醫組和中醫聯合抗微生物藥組分布比例明顯不均衡,中醫聯合抗微生物藥組的樣本數量較少,兩組經傾向性評分匹配后的病例未達到估算的樣本量,導致統計效能降低,這可能是獲得陰性結果的原因之一;第二,可能仍存在尚未校正的混雜因素。如研究年份跨度大、患病環境無法追溯(是否居住老人院)、實驗室檢測指標(如動脈血氣PH值、動脈血氧分壓、降鈣素原等)缺失比例大、影像學檢查和病原學檢查缺失等均可能對本研究帶來偏倚。上述指標的缺失影響關鍵預后、預測綜合指數如PSI的獲取,雖然目前采納的CURB-65也是重要的病情嚴重程度指標,但亦有可能從病情嚴重程度等方面影響組間可比性;第三,出院后未進行隨訪,無法獲取患者是否復發、再入院、死亡等預后信息,使治療效果的評價受限。

綜上,基于回顧隊列中醫與中醫聯合抗微生物藥治療肺炎的比較效果研究結果提示,一是以中醫藥為主治療輕中度肺炎具有潛在效果,在減少抗微生物藥物的使用上,具有積極的意義;二是中醫聯合抗微生物藥治療肺炎,未能顯示出理論上的優勢,在治療肺炎時,仍需要結合患者特征和疾病特點進行綜合考慮,在中醫、中西結合、西藥為主的治療方案選擇上各有側重。囿于研究資料獲取途徑及研究方法,研究結果的可重復性及外推性有待進一步驗證。未來需開展具有完整臨床信息和嚴謹研究設計的前瞻性研究,以進一步對比中醫和中醫聯合抗微生物藥治療肺炎的臨床療效,積極探索不同方案適用人群的特點,推動中醫藥治療肺炎臨床診療實踐的發展。