引用本文: 李春曉, 楊玉晴, 凌霄, 邢冬梅, 劉向哲. 基于混合方法聚斂式平行設計構建中醫藥治療缺血性腦卒中療效評價指標要素池. 中國循證醫學雜志, 2024, 24(12): 1384-1391. doi: 10.7507/1672-2531.202408042 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《中國循證醫學雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

缺血性腦卒中(ischemic stroke,IS)是指由各種原因所致顱內血液供應不足,引起腦組織缺血、缺氧性壞死[1],從而出現相應神經功能缺損的腦血管疾病。作為導致死亡和長期殘疾的主要原因之一,IS是一個重大的公共衛生問題[1,2]。目前,IS的常規治療策略主要包括溶栓、抗血小板聚集、抗凝、降脂和神經保護等多種藥物治療[3]。盡管這些治療手段被廣泛應用,但仍有大量患者面臨臨床重大卒中事件的高風險,特別是在單一西藥治療下血小板抑制作用不足的情況。隨著中醫的不斷發展,中西醫結合的治療手段為IS提供了新的解決方案[4,5]。然而,中醫藥治療通常被視為西醫的補充或替代治療,其療效和安全性往往缺乏嚴格的評估。中醫藥的真正潛力在于其獨特的臨床療效,但科學證據的支持是必需的[6]。目前中醫藥的臨床研究在設計方法學上存在缺陷,例如結局指標的選擇問題,這些問題包括指標間的高異質性、發表偏倚、缺乏實用性和標準化不足等,這些問題不僅使得研究結果難以滿足臨床需求,還妨礙了研究成果的有效比較和合并分析,從而浪費資源并阻礙中醫藥療效的國際認可[7,8]。

為了改善這一狀況,構建IS的核心指標集(core outcome set,COS)成為提高臨床研究質量和突出中醫藥干預優勢的關鍵步驟。構建COS的基礎在于全面收集現有的所有IS療效評價指標,構建初始指標條目清單和指標要素池,然后通過規范化的流程形成COS[9]。指標要素池通過多種方式和方法收集特定健康領域中所有臨床試驗的結局指標,并剔除重復項后生成的指標集合[9],是形成COS的基礎。因此,采用科學嚴謹的方法來收集結局指標對指標要素池的形成至關重要。采用混合方法研究的聚斂式平行設計(mixed method research-convergent parallel design,MMR-CPD)[10,11]策略視質性和量化方法為同等重要,并獨立執行,最終在整體闡釋階段整合結果[12,13]。這種設計的核心目的是通過比較和驗證質性和量化研究結果的一致性,確保兩種研究類型的獨立性和完整性[14]。在指標要素池構建階段,采用MMR-CPD允許研究者同時進行定量和定性的數據收集和分析,這不僅有助于深入探討指標的相關性和重要性,還能增強研究結果的可靠性[15],確保所構建的指標要素池既全面又深入,為后續COS的確定提供科學依據,保障指標要素池的科學性和實用性。

1 資料與方法

1.1 研究方案設計

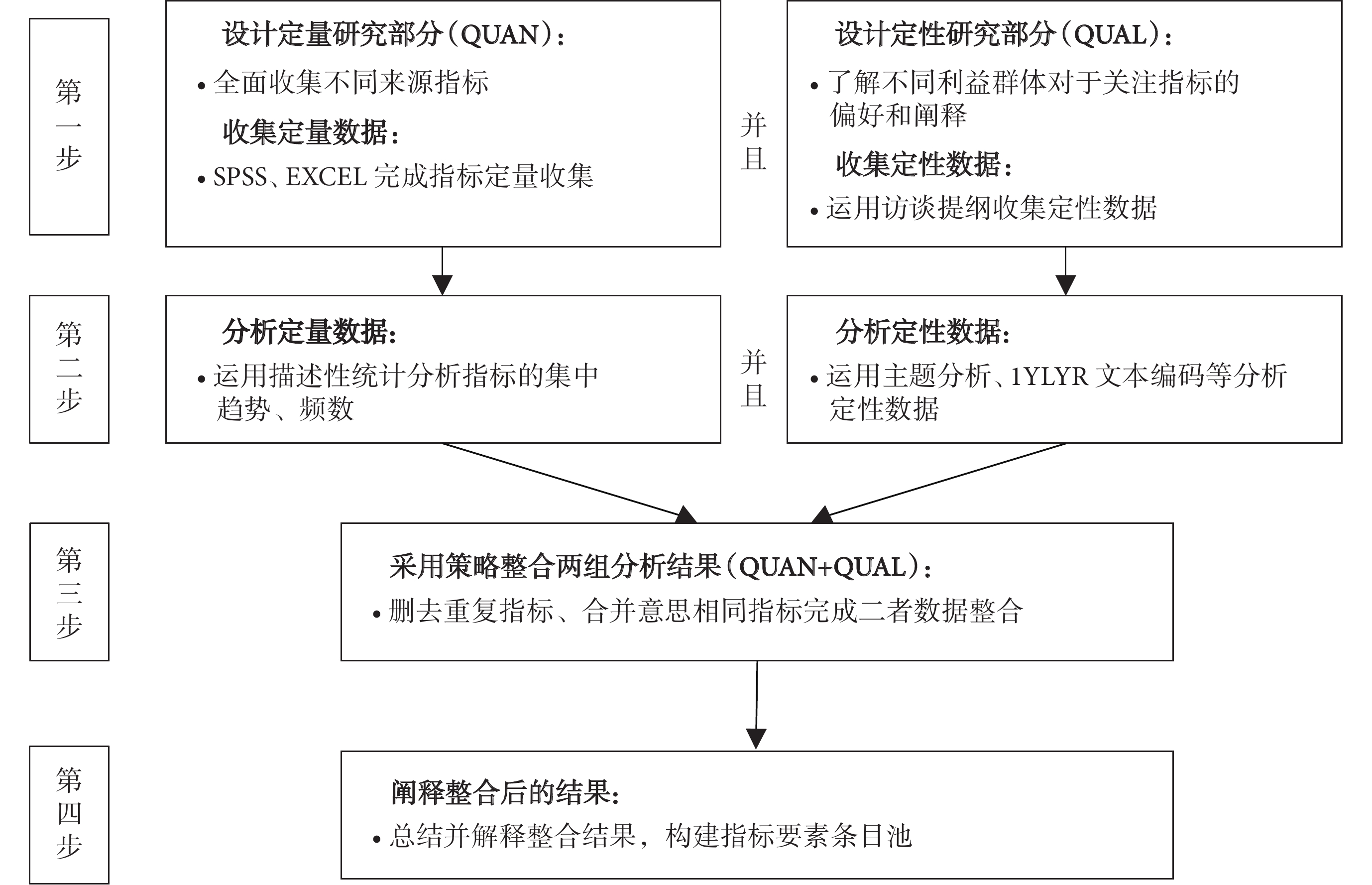

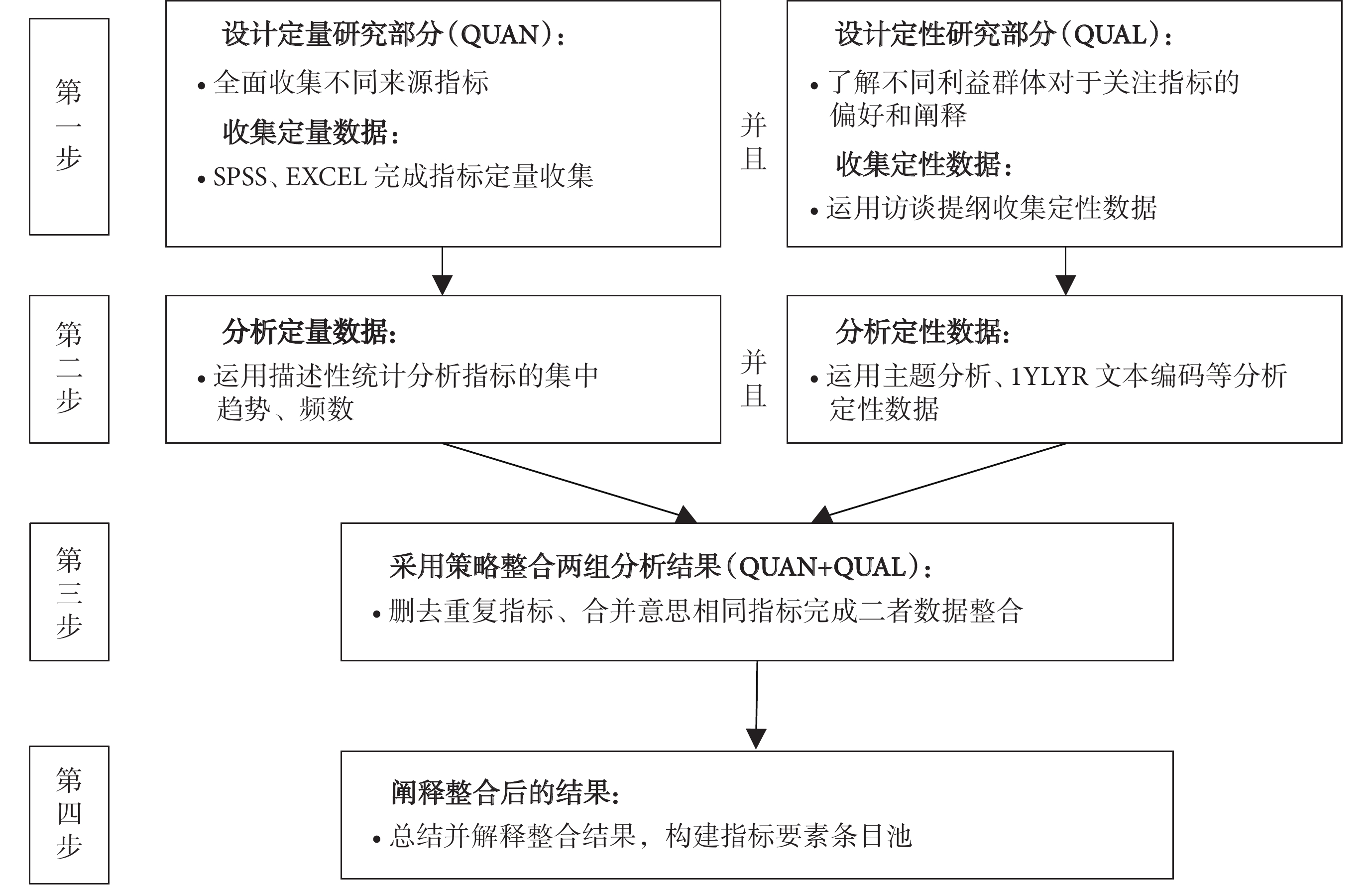

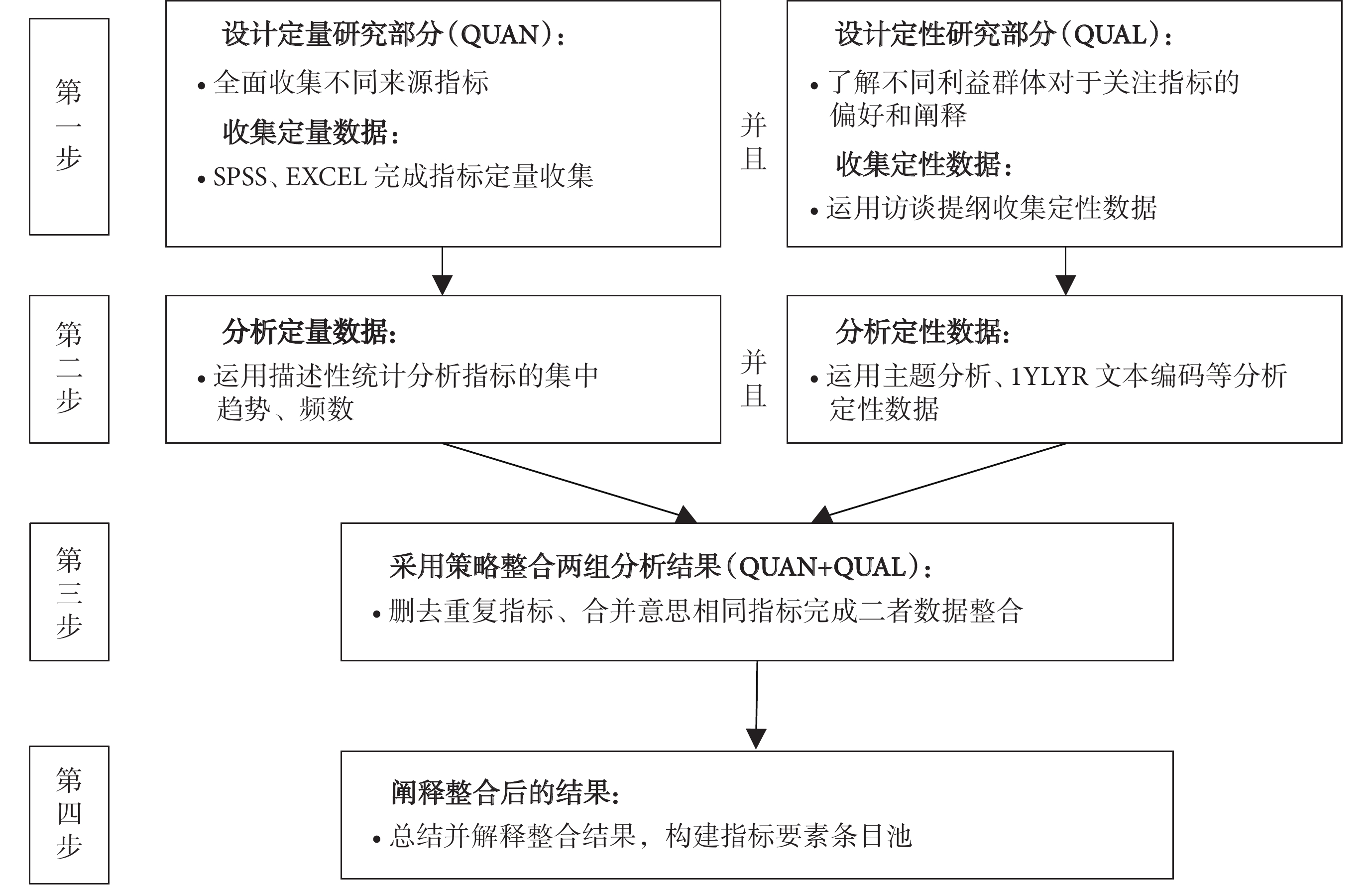

本研究采用MMR-CPD,同時進行定性與定量研究,并在研究結束時整合這兩種研究的結果得到最終結論[16]。在定量研究部分,將通過全面收集和描述中醫藥治療IS的多源療效指標,構建一個定量指標要素池;定性研究則通過開展半結構化訪談,深入了解不同利益相關者對中醫藥治療IS的療效評價指標的看法,從而建立定性指標要素池。將兩部分的研究結果進行相互驗證和整合,共同構建完成最終的指標要素池。詳細的設計流程見圖1。

圖1

混合方法研究聚斂式平行設計構建指標要素池流程圖

圖1

混合方法研究聚斂式平行設計構建指標要素池流程圖

注:QUAN 表示定量方法,QUAL 表示定性方法,+表示研究同時開展。

1.2 定量數據收集

1.2.1 指標來源

① 計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、CBM、PubMed、Cochrane Library、Embase和Web of Science數據庫中關于中藥治療IS的隨機對照試驗,檢索時限從2020年1月至2023年1月;② 查詢2018年1月至2023年1月期間,在中國臨床注冊試驗中心網站和美國臨床試驗數據庫中注冊登記的中藥治療IS的臨床試驗方案;③ 收集國內外公開發布的關于IS的指南及國家食品藥品監督管理局關于中藥新藥審批、注冊登記等相關政策指南和指導原則;④ 隨機抽取河南中醫藥大學第一附屬醫院在2020年至2023年收治的IS住院患者的病例100份,用于提取療效指標。

1.2.2 納入標準

臨床文獻:① 研究類型:隨機對照試驗;② 研究對象:腦卒中患者;③ 干預措施:中藥湯劑、中藥注射劑、中成藥。注冊方案:① 研究對象:IS患者;② 干預措施:湯劑、中藥注射劑、中成藥。真實世界病例:① 第一診斷為IS的住院患者;② 患者住院期間使用了中藥治療;③ 病歷資料完整,包括住院病程信息、生命體征、檢查信息等。

1.2.3 排除標準

臨床文獻:① 綜述性文獻、會議論文、新聞報道、藥事管理、Meta分析、系統評價等;② 基礎研究類文獻、動物實驗類文獻;③ 重復發表的文獻;④ 排除干預措施為針刺、推拿、穴位貼敷、按摩等非藥物治療的臨床研究文獻;⑤ 排除聯合其他疾病;⑥ 排除各組樣本量小于50例的文獻;⑦ 療效指標僅有一個有效率,缺少腦卒中方向指標。注冊方案:① 排除干預措施為針刺、推拿、穴位貼敷、按摩等非藥物治療的臨床研究注冊登記試驗方案;② 腦出血以及排除聯合其他疾病;③ 排除各組樣本量小于50例的文獻;④ 療效指標僅有一個有效率,缺少腦卒中方向指標。真實世界病例:① 合并肝功能或腎功能損害者;② 由腫瘤、腦外傷、腦寄生蟲、風濕性心臟病、房顫等引起的繼發性腦栓塞者;③ 多臟器功能衰竭者。

1.2.4 指標條目提取

提取信息包括作者、題名、期刊、發表年份、疾病分期、疾病分型、梗死部位、中醫證型、樣本量、干預措施、療程、評價指標及其測量依據和時間等。

1.2.5 指標條目標準化與規范化

參考國際衛生術語標準開發組織制定的醫學系統命名法、中國中醫科學院中醫藥信息研究所編制的中醫藥主題詞表、《中華人民共和國國家標準—中醫臨床診療術語》等,對指標進行規范化處理。

1.2.6 統計分析

使用SPSS 26.0軟件進行描述性統計分析,詳細記錄每個指標的出現頻次和頻率。

1.3 定性訪談的數據收集

1.3.1 訪談目的

本研究采用半結構化訪談方法,目的是通過定性研究的視角,探索和識別不同利益群體對中醫藥治療IS的關注點,并提取關鍵的療效指標,這些指標將用于構建一個全面的定性指標要素池。

1.3.2 訪談對象

訪談于2023年5月至2023年7月期間進行。為確保所收集指標的全面性和深入性,訪談對象包括腦病中醫醫師、神經內科西醫醫師、中西醫結合醫師、康復科醫師,以及方法學專家和COS方法學專家,以保證研究方法的嚴謹性。同時,藥企代表和監管機構人員也被納入以確保指標具備市場接受度,期刊編輯則被包括以促進指標的推廣和認可。此外,患者及其代表也被納入,以確保指標真實反映患者需求和優先級。

1.3.3 抽樣方法

采用目的性抽樣方法,依據專家推薦選擇具有代表性的訪談對象。訪談持續進行至信息達到飽和點,即當新增信息無法帶來新觀點或理念時,視為達到飽和狀態,此時終止訪談[17]。

1.3.4 訪談前準備

成立專門的訪談研究小組,成員包括具備豐富神經內科知識背景的醫師、方法學專家、神經內科藥師及研究生。基于文獻閱讀、咨詢專家及預訪談后確定訪談提綱,并根據預訪談結果調整訪談提綱,確保訪談內容的針對性和深度。

1.3.5 資料分析與質量控制

訪談結束后,由訪談者和現場記錄者共同整理錄音資料,轉錄文字后存檔于Word文檔。數據采用NVivo軟件[版本Release 1.2(426)]進行定性分析,主要通過主題分析方法深入探討訪談內容。從訪談提綱問題的設計、訪談前準備及實施、訪談資料的收集、整理與分析等均由組內專家進行每一階段的質量控制。訪談結束后,由研究者本人對錄音材料進行文本轉化,并由2人共同對訪談資料進行分類、編碼、提煉主題并進行核對,避免研究者主觀偏倚,如對某位參與者的觀點不甚清晰時聯系發言者本人對發言內容進行再次澄清、確認。

1.4 方法整合:定性和定量結果的融合

采用Gauly等開發的支柱整合拓展版(extended pillar integration process,ePIP),該方法用于整合來自不同研究方法的結果[18,19]。整合過程主要包括4個步驟:① 列表:列出定量和定性研究結果,將定量研究結果轉換為可比較的抽象概念,如顯著性差異、異常結果等;定性研究結果則列出通過編碼過程得到的主題或類別。② 匹配:將定量研究結果和定性研究結果進行對應匹配,匹配側重于“文字對文字”,而非“數字對文字”的對比。③ 校驗:檢查定量數據、分類與定性編碼、分類之間的差異;若存在差異,嘗試進一步整合,若無法整合,則直接討論差異或進一步研究。④ 建立支柱:基于前三步的整合結果,識別兩種方法結果之間的聯系,并進行概念化,形成對研究問題的解釋和結論。

2 結果

2.1 定量研究結果

文獻回顧:共納入了437篇符合標準的文獻,包括56篇英文文獻。其中,IS急性期文獻有353篇,恢復期74篇,后遺癥期10篇。這些文獻中識別出的指標數量分別為:急性期256個指標,恢復期132個指標,后遺癥期46個指標。臨床試驗注冊:納入了71項符合標準的臨床注冊登記試驗方案,分別針對IS急性期40項、恢復期29項及后遺癥期2項。相應階段納入的指標數量分別為急性期102個,恢復期77個,后遺癥期11個。指標規范化:參考腦卒中相關指南、共識和政策標準,對收集到的指標名稱進行了規范化整理。真實世界數據(real world data,RWD):在真實世界的醫療病例中,分別在急性期、恢復期和后遺癥期收集了40例、30例和30例的病例數據。指標數量分別為急性期155個,恢復期117個,后遺癥期117個。

通過團隊討論與數據整合,最終從中篩除重復和非療效相關指標,構建了包括IS急性期314個指標,恢復期154個指標,后遺癥期104個指標的定量研究指標要素池,見附件。

2.2 定性研究結果

2.2.1 訪談對象

共訪談20人,包括急性期患者2人、后遺癥期患者2人、中醫醫生2人、中西醫結合醫生3人、西醫醫生2人、康復科醫生2人、臨床研究者1人、COS方法學專家1人、腦病藥師1人、期刊編輯1人、中藥注射劑生產企業代表2人以及已發表COS文章的作者1人。受訪者的基本信息見表1。

2.2.2 訪談指標提取與整理

通過分析20份訪談記錄,提取了與療效評價相關的指標,并記錄了各指標的出現頻數,最終構建了一個半結構化訪談的定性指標要素池。IS急性期得到32個指標,恢復期得到34個指標以及后遺癥期得到35個指標,具體情況見表2。

2.3 整合研究結果

通過定量研究和定性研究數據的列表對比、匹配及校驗,課題組討論后,剔除重復指標,合并含義相同的指標(匹配),比較兩種研究結果中指標的異同(校驗),最終形成結論。整合得到的指標包括IS急性期279個指標,恢復期142個指標,后遺癥期91個指標,初步構建了中醫藥治療IS的療效評價指標要素池,見附件。

3 討論

在構建中醫藥治療IS的療效評價指標要素池的研究中,李楠等[20]的研究揭示了目前中成藥治療腦卒中急性期的臨床試驗結局指標存在的問題,該研究中顯示中醫藥特色的指標使用率不足5%以及結局指標表述不規范等。這強調了建立一個科學的中醫藥治療腦卒中的指標要素池的必要性,不僅是COS研制的基礎,也是解決上述問題的關鍵。本研究嘗試通過整合RWD和專家訪談來增強中醫藥特色指標的覆蓋度。RWD提供了從日常醫療實踐和患者管理中收集的數據,這些數據不受臨床試驗嚴格設計的限制[21],反映了更廣泛的患者人群和多樣化的醫療環境,能夠提供更全面的疾病特征和治療反應信息[22,23],與傳統的臨床研究更側重于常規的生物醫學指標相比,RWD能揭示更多關于患者生活質量和自我感受的改善等非傳統療效指標,這些指標對于中醫藥治療的特色尤為重要。此外,通過半結構化訪談收集臨床醫生對中醫藥特色指標看法,如“中醫藥治療IS中的增效減毒作用”“中醫藥作為干預措施會重點考慮哪些中醫藥療效指標”等,憑借臨床醫生豐富的診療經驗,提供最為敏感和具代表性的指標,可更好地反映中醫藥治療效果和機制。本研究中,RWD提取到諸如“精神不濟、飲水嗆咳、煩躁、乏力、燒心、多寐、脈象、肢體麻木無力、構音障礙、頭暈、言語不利、易怒、表情疲憊、面色少華、口角歪斜”等IS癥狀體征指標。通過增加上述IS癥狀體征類指標可以更全面地評估患者的整體健康狀態和生命力,通過脈象可以反映出患者的血氣狀況和生理活力,而面色和舌質變化可以揭示患者的血液循環和內臟功能狀態。在西醫的影像學或其他物理檢查中不易被發現的、細微的,預示著疾病進展或改善的早期信號,皆可能通過舌象或脈象的細微變化來顯示,可為患者的個體化治療提供參考依據。另外,傳統的IS療效評價指標,諸如美國國立衛生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale,NIHSS)評分、蒙特利爾認知評估量表(Montreal cognitive assessment,MoCA)等可以系統評估患者的神經功能障礙程度,為中醫藥治療提供標準化和定量化的方法,再結合中醫藥癥狀體征類指標的獨特優勢,為腦卒中的綜合治療提供了重要的補充,使缺血性腦卒總指標要素池豐富完整。

在構建指標要素池時,確保所選指標全面覆蓋與治療效果相關的所有維度是必須的[24,25]。指標的選擇不僅能精確捕捉到中醫藥干預療效變化的高度敏感性指標,能夠區分不同疾病階段治療效果差異的具有顯著特異性的指標,還要能夠反映不同背景下各利益相關方的需求和期望[26],以確保指標池能夠適用于多樣化的研究模式,而此過程非單一研究模式能夠達到。當前的指標池構建方法與COS研制流程相似,通常先廣泛收集數據包括文獻、注冊登記試驗等資料,再通過訪談和問卷調研等方法來補充指標[27,28]。但這一過程中,應注意定量研究和定性研究的內在關聯,避免二者結果的相互干擾[29-31]。在指標要素池構建過程中,常采用定性與定量研究兩種研究方法,而兩種研究方法之間的關系常常是影響最終研究結果的關鍵因素。當前的研究模式,是通常為定性研究在定量研究之后,根據定量研究結果設計定性研究內容,依賴定量結果來指導調研人群、設計問題以及分析結果。而當定量分析的結果缺乏準確性,將可能使隨后的定性研究基于錯誤的假設進行;而當定量結果在某些關鍵指標的重要性理解上有所偏差,可能導致在定性分析中對某些方面過度關注或被忽視,從而影響研究的全面性和深度。因此,在研究初期,應明確界定定量研究和定性研究的內在關聯,避免二者研究結果的相互干擾,并規避指標池構建時可能出現的結果誤差風險。

本研究采用MMR-CPD,即在同一研究框架下同時開展定性定量研究,兩者同等重要并在同一維度、結構和思路下,同時進行定性研究數據與定量研究數據收集的方法[32,33]。這種方法優化了在構建COS研究中指標要素池的流程,有效規避了兩類研究結果可能存在的相互干擾,通過相互匹配與驗證,整合后的研究結果最大程度地保證了指標要素池的準確性、全面性與適宜性。MMR-CPD中,定性與定量研究結果可以通過互相驗證,增強研究結果的信服力和可信度;此外,定性研究結果也可以幫助解釋定量數據中的關聯或趨勢。本研究中,在定量數據收集與分析階段,通過描述性統計的定量方法,系統收集并梳理出了中醫藥治療IS不同時期應關注的指標。例如,急性期需更加關注影像學指標、神經功能指標及不良反應的改善;恢復期則需更加關注對日常生活能力及肢體功能的改善;后遺癥期則需關注癥狀體征、生活質量、復發及認知功能等指標的改善。在定性數據分析階段,通過半結構化訪談收集了不同利益群體關于構建中醫藥治療IS不同時期療效評價指標集的需求和重點關注指標。借助ePIP四步原理將定性和定量數據進行整合和比較,發現中醫藥治療IS不同時期療效評價指標相互之間的關聯或差異。最后,從整合分析中得出結論,總結出中醫藥治療IS不同時期療效評價指標要素池。

在開始構建指標要素池之前,清晰地定義納入指標的標準和目的將有助于指標要素池中納入指標的科學性。通過預訪談,專家咨詢獲取領域內專業知識和經驗,以確定適當的正式訪談提綱以及納入指標標準,這些標準可以幫助排除主觀性強或無法量化的指標,確保所選指標能夠客觀地反映決策問題的實質,以增強數據源的豐富性及研究的代表性和可信度。本研究中,受訪者指出,中醫藥治療IS的急性期需要關注快速能夠顯著改善的指標,與定量結果中突出的神經與肢體功能改善相匹配;到了恢復期與后遺癥期,受訪者指出需要重點關注改善患者的生理心理狀態以及急性期后遺癥狀,與定量結果中的心理障礙指標和致殘率等指標關注一致。此外,定性訪談還補充了需要關注的生命體征指標、體質改善、飲食二便、梗發時間、患者報告結局指標等其他相關指標,為定量研究結果提供了補充。本研究中獨立開展定性研究,定量定性研究結果相互解釋與驗證,結果具有更大的可信度。再采用Gauly等開發的ePIP數據整合流程[19],使得研究者可以在同一研究框架下分析不同類型的數據,用于整合不同來源的結果,并識別和解決數據之間潛在的矛盾,確保最終結果和結論的可靠性。本研究中通過ePIP,將定量與定性研究結果成功整合,構建了一個科學的、符合各利益群體需求的中醫藥療效評價指標要素池,包括279個急性期指標,142個恢復期指標與91個后遺癥期指標,為后續開展COS構建提供了堅實的基礎。

本研究的局限性,包括未納入非隨機干預性研究或其他觀察性研究的結局指標,可能對研究結果造成一定影響[24]。未來研究可以對上述研究類型的臨床研究進行系統性回顧和Meta分析,以評估這些研究對結果的可能影響,幫助識別和納入那些可能被忽略的重要結局指標;另外,文章納入與排除標準較為寬松,未對文章進行精選,也是造成研究結果存在偏倚的另一因素。未來研究可以在文章篩選階段,提前開展德爾菲法、專家共識等共識技術,廣泛征求各利益相關者的意見,以確定出統一的文章納入與排除標準。此外,后續研究還需從指標的重要性、可操作性和獨立性3個維度廣泛征求各利益相關群體意見,以精選指標。

綜上所述,本研究采用MMR-CPD,基于當前已發表的中藥治療IS隨機對照試驗、臨床注冊登記方案、真實世界醫療病例、IS相關指南、中藥新藥審批、注冊登記等相關政策指南、指導原則,以及通過定性訪談各方利益全體,全面收集療效評價指標,極大可能的涵蓋了中醫藥療效評價中常見的數據類型,可保證指標來源的豐富度;通過新增的大量中醫藥癥狀體征類指標,不僅反映了中醫藥獨特的治療觀念和實踐經驗,還結合了現代醫學的臨床實證數據,使臨床醫生能夠更全面、客觀地評估中醫藥治療的效果和安全性,有助于在實踐中推動中醫藥在IS治療中的應用和發展。本研究中構建出符合需求的、包含中醫藥療效特點指標要素池,也為下階段構建IS COS提供前期工作基礎。

缺血性腦卒中(ischemic stroke,IS)是指由各種原因所致顱內血液供應不足,引起腦組織缺血、缺氧性壞死[1],從而出現相應神經功能缺損的腦血管疾病。作為導致死亡和長期殘疾的主要原因之一,IS是一個重大的公共衛生問題[1,2]。目前,IS的常規治療策略主要包括溶栓、抗血小板聚集、抗凝、降脂和神經保護等多種藥物治療[3]。盡管這些治療手段被廣泛應用,但仍有大量患者面臨臨床重大卒中事件的高風險,特別是在單一西藥治療下血小板抑制作用不足的情況。隨著中醫的不斷發展,中西醫結合的治療手段為IS提供了新的解決方案[4,5]。然而,中醫藥治療通常被視為西醫的補充或替代治療,其療效和安全性往往缺乏嚴格的評估。中醫藥的真正潛力在于其獨特的臨床療效,但科學證據的支持是必需的[6]。目前中醫藥的臨床研究在設計方法學上存在缺陷,例如結局指標的選擇問題,這些問題包括指標間的高異質性、發表偏倚、缺乏實用性和標準化不足等,這些問題不僅使得研究結果難以滿足臨床需求,還妨礙了研究成果的有效比較和合并分析,從而浪費資源并阻礙中醫藥療效的國際認可[7,8]。

為了改善這一狀況,構建IS的核心指標集(core outcome set,COS)成為提高臨床研究質量和突出中醫藥干預優勢的關鍵步驟。構建COS的基礎在于全面收集現有的所有IS療效評價指標,構建初始指標條目清單和指標要素池,然后通過規范化的流程形成COS[9]。指標要素池通過多種方式和方法收集特定健康領域中所有臨床試驗的結局指標,并剔除重復項后生成的指標集合[9],是形成COS的基礎。因此,采用科學嚴謹的方法來收集結局指標對指標要素池的形成至關重要。采用混合方法研究的聚斂式平行設計(mixed method research-convergent parallel design,MMR-CPD)[10,11]策略視質性和量化方法為同等重要,并獨立執行,最終在整體闡釋階段整合結果[12,13]。這種設計的核心目的是通過比較和驗證質性和量化研究結果的一致性,確保兩種研究類型的獨立性和完整性[14]。在指標要素池構建階段,采用MMR-CPD允許研究者同時進行定量和定性的數據收集和分析,這不僅有助于深入探討指標的相關性和重要性,還能增強研究結果的可靠性[15],確保所構建的指標要素池既全面又深入,為后續COS的確定提供科學依據,保障指標要素池的科學性和實用性。

1 資料與方法

1.1 研究方案設計

本研究采用MMR-CPD,同時進行定性與定量研究,并在研究結束時整合這兩種研究的結果得到最終結論[16]。在定量研究部分,將通過全面收集和描述中醫藥治療IS的多源療效指標,構建一個定量指標要素池;定性研究則通過開展半結構化訪談,深入了解不同利益相關者對中醫藥治療IS的療效評價指標的看法,從而建立定性指標要素池。將兩部分的研究結果進行相互驗證和整合,共同構建完成最終的指標要素池。詳細的設計流程見圖1。

圖1

混合方法研究聚斂式平行設計構建指標要素池流程圖

圖1

混合方法研究聚斂式平行設計構建指標要素池流程圖

注:QUAN 表示定量方法,QUAL 表示定性方法,+表示研究同時開展。

1.2 定量數據收集

1.2.1 指標來源

① 計算機檢索CNKI、WanFang Data、VIP、CBM、PubMed、Cochrane Library、Embase和Web of Science數據庫中關于中藥治療IS的隨機對照試驗,檢索時限從2020年1月至2023年1月;② 查詢2018年1月至2023年1月期間,在中國臨床注冊試驗中心網站和美國臨床試驗數據庫中注冊登記的中藥治療IS的臨床試驗方案;③ 收集國內外公開發布的關于IS的指南及國家食品藥品監督管理局關于中藥新藥審批、注冊登記等相關政策指南和指導原則;④ 隨機抽取河南中醫藥大學第一附屬醫院在2020年至2023年收治的IS住院患者的病例100份,用于提取療效指標。

1.2.2 納入標準

臨床文獻:① 研究類型:隨機對照試驗;② 研究對象:腦卒中患者;③ 干預措施:中藥湯劑、中藥注射劑、中成藥。注冊方案:① 研究對象:IS患者;② 干預措施:湯劑、中藥注射劑、中成藥。真實世界病例:① 第一診斷為IS的住院患者;② 患者住院期間使用了中藥治療;③ 病歷資料完整,包括住院病程信息、生命體征、檢查信息等。

1.2.3 排除標準

臨床文獻:① 綜述性文獻、會議論文、新聞報道、藥事管理、Meta分析、系統評價等;② 基礎研究類文獻、動物實驗類文獻;③ 重復發表的文獻;④ 排除干預措施為針刺、推拿、穴位貼敷、按摩等非藥物治療的臨床研究文獻;⑤ 排除聯合其他疾病;⑥ 排除各組樣本量小于50例的文獻;⑦ 療效指標僅有一個有效率,缺少腦卒中方向指標。注冊方案:① 排除干預措施為針刺、推拿、穴位貼敷、按摩等非藥物治療的臨床研究注冊登記試驗方案;② 腦出血以及排除聯合其他疾病;③ 排除各組樣本量小于50例的文獻;④ 療效指標僅有一個有效率,缺少腦卒中方向指標。真實世界病例:① 合并肝功能或腎功能損害者;② 由腫瘤、腦外傷、腦寄生蟲、風濕性心臟病、房顫等引起的繼發性腦栓塞者;③ 多臟器功能衰竭者。

1.2.4 指標條目提取

提取信息包括作者、題名、期刊、發表年份、疾病分期、疾病分型、梗死部位、中醫證型、樣本量、干預措施、療程、評價指標及其測量依據和時間等。

1.2.5 指標條目標準化與規范化

參考國際衛生術語標準開發組織制定的醫學系統命名法、中國中醫科學院中醫藥信息研究所編制的中醫藥主題詞表、《中華人民共和國國家標準—中醫臨床診療術語》等,對指標進行規范化處理。

1.2.6 統計分析

使用SPSS 26.0軟件進行描述性統計分析,詳細記錄每個指標的出現頻次和頻率。

1.3 定性訪談的數據收集

1.3.1 訪談目的

本研究采用半結構化訪談方法,目的是通過定性研究的視角,探索和識別不同利益群體對中醫藥治療IS的關注點,并提取關鍵的療效指標,這些指標將用于構建一個全面的定性指標要素池。

1.3.2 訪談對象

訪談于2023年5月至2023年7月期間進行。為確保所收集指標的全面性和深入性,訪談對象包括腦病中醫醫師、神經內科西醫醫師、中西醫結合醫師、康復科醫師,以及方法學專家和COS方法學專家,以保證研究方法的嚴謹性。同時,藥企代表和監管機構人員也被納入以確保指標具備市場接受度,期刊編輯則被包括以促進指標的推廣和認可。此外,患者及其代表也被納入,以確保指標真實反映患者需求和優先級。

1.3.3 抽樣方法

采用目的性抽樣方法,依據專家推薦選擇具有代表性的訪談對象。訪談持續進行至信息達到飽和點,即當新增信息無法帶來新觀點或理念時,視為達到飽和狀態,此時終止訪談[17]。

1.3.4 訪談前準備

成立專門的訪談研究小組,成員包括具備豐富神經內科知識背景的醫師、方法學專家、神經內科藥師及研究生。基于文獻閱讀、咨詢專家及預訪談后確定訪談提綱,并根據預訪談結果調整訪談提綱,確保訪談內容的針對性和深度。

1.3.5 資料分析與質量控制

訪談結束后,由訪談者和現場記錄者共同整理錄音資料,轉錄文字后存檔于Word文檔。數據采用NVivo軟件[版本Release 1.2(426)]進行定性分析,主要通過主題分析方法深入探討訪談內容。從訪談提綱問題的設計、訪談前準備及實施、訪談資料的收集、整理與分析等均由組內專家進行每一階段的質量控制。訪談結束后,由研究者本人對錄音材料進行文本轉化,并由2人共同對訪談資料進行分類、編碼、提煉主題并進行核對,避免研究者主觀偏倚,如對某位參與者的觀點不甚清晰時聯系發言者本人對發言內容進行再次澄清、確認。

1.4 方法整合:定性和定量結果的融合

采用Gauly等開發的支柱整合拓展版(extended pillar integration process,ePIP),該方法用于整合來自不同研究方法的結果[18,19]。整合過程主要包括4個步驟:① 列表:列出定量和定性研究結果,將定量研究結果轉換為可比較的抽象概念,如顯著性差異、異常結果等;定性研究結果則列出通過編碼過程得到的主題或類別。② 匹配:將定量研究結果和定性研究結果進行對應匹配,匹配側重于“文字對文字”,而非“數字對文字”的對比。③ 校驗:檢查定量數據、分類與定性編碼、分類之間的差異;若存在差異,嘗試進一步整合,若無法整合,則直接討論差異或進一步研究。④ 建立支柱:基于前三步的整合結果,識別兩種方法結果之間的聯系,并進行概念化,形成對研究問題的解釋和結論。

2 結果

2.1 定量研究結果

文獻回顧:共納入了437篇符合標準的文獻,包括56篇英文文獻。其中,IS急性期文獻有353篇,恢復期74篇,后遺癥期10篇。這些文獻中識別出的指標數量分別為:急性期256個指標,恢復期132個指標,后遺癥期46個指標。臨床試驗注冊:納入了71項符合標準的臨床注冊登記試驗方案,分別針對IS急性期40項、恢復期29項及后遺癥期2項。相應階段納入的指標數量分別為急性期102個,恢復期77個,后遺癥期11個。指標規范化:參考腦卒中相關指南、共識和政策標準,對收集到的指標名稱進行了規范化整理。真實世界數據(real world data,RWD):在真實世界的醫療病例中,分別在急性期、恢復期和后遺癥期收集了40例、30例和30例的病例數據。指標數量分別為急性期155個,恢復期117個,后遺癥期117個。

通過團隊討論與數據整合,最終從中篩除重復和非療效相關指標,構建了包括IS急性期314個指標,恢復期154個指標,后遺癥期104個指標的定量研究指標要素池,見附件。

2.2 定性研究結果

2.2.1 訪談對象

共訪談20人,包括急性期患者2人、后遺癥期患者2人、中醫醫生2人、中西醫結合醫生3人、西醫醫生2人、康復科醫生2人、臨床研究者1人、COS方法學專家1人、腦病藥師1人、期刊編輯1人、中藥注射劑生產企業代表2人以及已發表COS文章的作者1人。受訪者的基本信息見表1。

2.2.2 訪談指標提取與整理

通過分析20份訪談記錄,提取了與療效評價相關的指標,并記錄了各指標的出現頻數,最終構建了一個半結構化訪談的定性指標要素池。IS急性期得到32個指標,恢復期得到34個指標以及后遺癥期得到35個指標,具體情況見表2。

2.3 整合研究結果

通過定量研究和定性研究數據的列表對比、匹配及校驗,課題組討論后,剔除重復指標,合并含義相同的指標(匹配),比較兩種研究結果中指標的異同(校驗),最終形成結論。整合得到的指標包括IS急性期279個指標,恢復期142個指標,后遺癥期91個指標,初步構建了中醫藥治療IS的療效評價指標要素池,見附件。

3 討論

在構建中醫藥治療IS的療效評價指標要素池的研究中,李楠等[20]的研究揭示了目前中成藥治療腦卒中急性期的臨床試驗結局指標存在的問題,該研究中顯示中醫藥特色的指標使用率不足5%以及結局指標表述不規范等。這強調了建立一個科學的中醫藥治療腦卒中的指標要素池的必要性,不僅是COS研制的基礎,也是解決上述問題的關鍵。本研究嘗試通過整合RWD和專家訪談來增強中醫藥特色指標的覆蓋度。RWD提供了從日常醫療實踐和患者管理中收集的數據,這些數據不受臨床試驗嚴格設計的限制[21],反映了更廣泛的患者人群和多樣化的醫療環境,能夠提供更全面的疾病特征和治療反應信息[22,23],與傳統的臨床研究更側重于常規的生物醫學指標相比,RWD能揭示更多關于患者生活質量和自我感受的改善等非傳統療效指標,這些指標對于中醫藥治療的特色尤為重要。此外,通過半結構化訪談收集臨床醫生對中醫藥特色指標看法,如“中醫藥治療IS中的增效減毒作用”“中醫藥作為干預措施會重點考慮哪些中醫藥療效指標”等,憑借臨床醫生豐富的診療經驗,提供最為敏感和具代表性的指標,可更好地反映中醫藥治療效果和機制。本研究中,RWD提取到諸如“精神不濟、飲水嗆咳、煩躁、乏力、燒心、多寐、脈象、肢體麻木無力、構音障礙、頭暈、言語不利、易怒、表情疲憊、面色少華、口角歪斜”等IS癥狀體征指標。通過增加上述IS癥狀體征類指標可以更全面地評估患者的整體健康狀態和生命力,通過脈象可以反映出患者的血氣狀況和生理活力,而面色和舌質變化可以揭示患者的血液循環和內臟功能狀態。在西醫的影像學或其他物理檢查中不易被發現的、細微的,預示著疾病進展或改善的早期信號,皆可能通過舌象或脈象的細微變化來顯示,可為患者的個體化治療提供參考依據。另外,傳統的IS療效評價指標,諸如美國國立衛生研究院卒中量表(National Institutes of Health stroke scale,NIHSS)評分、蒙特利爾認知評估量表(Montreal cognitive assessment,MoCA)等可以系統評估患者的神經功能障礙程度,為中醫藥治療提供標準化和定量化的方法,再結合中醫藥癥狀體征類指標的獨特優勢,為腦卒中的綜合治療提供了重要的補充,使缺血性腦卒總指標要素池豐富完整。

在構建指標要素池時,確保所選指標全面覆蓋與治療效果相關的所有維度是必須的[24,25]。指標的選擇不僅能精確捕捉到中醫藥干預療效變化的高度敏感性指標,能夠區分不同疾病階段治療效果差異的具有顯著特異性的指標,還要能夠反映不同背景下各利益相關方的需求和期望[26],以確保指標池能夠適用于多樣化的研究模式,而此過程非單一研究模式能夠達到。當前的指標池構建方法與COS研制流程相似,通常先廣泛收集數據包括文獻、注冊登記試驗等資料,再通過訪談和問卷調研等方法來補充指標[27,28]。但這一過程中,應注意定量研究和定性研究的內在關聯,避免二者結果的相互干擾[29-31]。在指標要素池構建過程中,常采用定性與定量研究兩種研究方法,而兩種研究方法之間的關系常常是影響最終研究結果的關鍵因素。當前的研究模式,是通常為定性研究在定量研究之后,根據定量研究結果設計定性研究內容,依賴定量結果來指導調研人群、設計問題以及分析結果。而當定量分析的結果缺乏準確性,將可能使隨后的定性研究基于錯誤的假設進行;而當定量結果在某些關鍵指標的重要性理解上有所偏差,可能導致在定性分析中對某些方面過度關注或被忽視,從而影響研究的全面性和深度。因此,在研究初期,應明確界定定量研究和定性研究的內在關聯,避免二者研究結果的相互干擾,并規避指標池構建時可能出現的結果誤差風險。

本研究采用MMR-CPD,即在同一研究框架下同時開展定性定量研究,兩者同等重要并在同一維度、結構和思路下,同時進行定性研究數據與定量研究數據收集的方法[32,33]。這種方法優化了在構建COS研究中指標要素池的流程,有效規避了兩類研究結果可能存在的相互干擾,通過相互匹配與驗證,整合后的研究結果最大程度地保證了指標要素池的準確性、全面性與適宜性。MMR-CPD中,定性與定量研究結果可以通過互相驗證,增強研究結果的信服力和可信度;此外,定性研究結果也可以幫助解釋定量數據中的關聯或趨勢。本研究中,在定量數據收集與分析階段,通過描述性統計的定量方法,系統收集并梳理出了中醫藥治療IS不同時期應關注的指標。例如,急性期需更加關注影像學指標、神經功能指標及不良反應的改善;恢復期則需更加關注對日常生活能力及肢體功能的改善;后遺癥期則需關注癥狀體征、生活質量、復發及認知功能等指標的改善。在定性數據分析階段,通過半結構化訪談收集了不同利益群體關于構建中醫藥治療IS不同時期療效評價指標集的需求和重點關注指標。借助ePIP四步原理將定性和定量數據進行整合和比較,發現中醫藥治療IS不同時期療效評價指標相互之間的關聯或差異。最后,從整合分析中得出結論,總結出中醫藥治療IS不同時期療效評價指標要素池。

在開始構建指標要素池之前,清晰地定義納入指標的標準和目的將有助于指標要素池中納入指標的科學性。通過預訪談,專家咨詢獲取領域內專業知識和經驗,以確定適當的正式訪談提綱以及納入指標標準,這些標準可以幫助排除主觀性強或無法量化的指標,確保所選指標能夠客觀地反映決策問題的實質,以增強數據源的豐富性及研究的代表性和可信度。本研究中,受訪者指出,中醫藥治療IS的急性期需要關注快速能夠顯著改善的指標,與定量結果中突出的神經與肢體功能改善相匹配;到了恢復期與后遺癥期,受訪者指出需要重點關注改善患者的生理心理狀態以及急性期后遺癥狀,與定量結果中的心理障礙指標和致殘率等指標關注一致。此外,定性訪談還補充了需要關注的生命體征指標、體質改善、飲食二便、梗發時間、患者報告結局指標等其他相關指標,為定量研究結果提供了補充。本研究中獨立開展定性研究,定量定性研究結果相互解釋與驗證,結果具有更大的可信度。再采用Gauly等開發的ePIP數據整合流程[19],使得研究者可以在同一研究框架下分析不同類型的數據,用于整合不同來源的結果,并識別和解決數據之間潛在的矛盾,確保最終結果和結論的可靠性。本研究中通過ePIP,將定量與定性研究結果成功整合,構建了一個科學的、符合各利益群體需求的中醫藥療效評價指標要素池,包括279個急性期指標,142個恢復期指標與91個后遺癥期指標,為后續開展COS構建提供了堅實的基礎。

本研究的局限性,包括未納入非隨機干預性研究或其他觀察性研究的結局指標,可能對研究結果造成一定影響[24]。未來研究可以對上述研究類型的臨床研究進行系統性回顧和Meta分析,以評估這些研究對結果的可能影響,幫助識別和納入那些可能被忽略的重要結局指標;另外,文章納入與排除標準較為寬松,未對文章進行精選,也是造成研究結果存在偏倚的另一因素。未來研究可以在文章篩選階段,提前開展德爾菲法、專家共識等共識技術,廣泛征求各利益相關者的意見,以確定出統一的文章納入與排除標準。此外,后續研究還需從指標的重要性、可操作性和獨立性3個維度廣泛征求各利益相關群體意見,以精選指標。

綜上所述,本研究采用MMR-CPD,基于當前已發表的中藥治療IS隨機對照試驗、臨床注冊登記方案、真實世界醫療病例、IS相關指南、中藥新藥審批、注冊登記等相關政策指南、指導原則,以及通過定性訪談各方利益全體,全面收集療效評價指標,極大可能的涵蓋了中醫藥療效評價中常見的數據類型,可保證指標來源的豐富度;通過新增的大量中醫藥癥狀體征類指標,不僅反映了中醫藥獨特的治療觀念和實踐經驗,還結合了現代醫學的臨床實證數據,使臨床醫生能夠更全面、客觀地評估中醫藥治療的效果和安全性,有助于在實踐中推動中醫藥在IS治療中的應用和發展。本研究中構建出符合需求的、包含中醫藥療效特點指標要素池,也為下階段構建IS COS提供前期工作基礎。