引用本文: 高鑫, 辛國燕, 王育民. 炎性細胞因子與熱性驚厥臨床特征及預后轉歸的相關性研究. 癲癇雜志, 2024, 10(2): 108-117. doi: 10.7507/2096-0247.202401001 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

熱性驚厥(Febrile seizures,FS)多見于6月齡~6歲,峰值發生于18月齡,伴發熱(肛溫≥38.5℃,腋溫≥38℃)但除外中樞神經系統感染性疾病以及其他引起驚厥的病因,同時既往無無熱驚厥病史,患病率為2%~5%。對于FS的確切發病機制目前尚無有統一的結論,而是由遺傳學、離子通道、神經遞質及免疫和炎癥等機制共同參與,并由基因環境交互所致[1]。細胞因子是由中樞神經系統內活化的小膠質細胞或血漿中的單核細胞、巨噬細胞或T淋巴細胞釋放,在感染過程中,產生了促炎和抗炎細胞因子,共同調節免疫反應。FS患兒大部分預后良好,但反復及持續的驚厥發作可導致神經損傷及癲癇等并發癥,對這類高危人群的識別和及時預防尤其重要[1]。近年來,關于FS發病機制的研究越來越多,但關于FS患兒臨床表現與血清細胞因子變化趨勢的報道較少,且其與FS患兒預后的關系也尚未明確。本研究中,我們將通過流式細胞技術檢測多種血清細胞因子[包括:白細胞介素-1β(Interleukin-1β,IL-1β)、白細胞介素-2(Interleukin-2,IL-2)、白細胞介素-4(Interleukin-4,IL-4)、白細胞介素-5(Interleukin-5,IL-5)、白細胞介素-6(Interleukin-6,IL-6)、白細胞介素-8(Interleukin-8,IL-8)、白細胞介素-10(Interleukin-10,IL-10)、白細胞介素-17(Interleukin-17,IL-17)、白細胞介素-12p70(Interleukin-12p70,IL-12p70)、腫瘤壞死因子-α(Tumor necrosis factor,TNF-α),干擾素-γ(Interferon-γ,IFN-γ),干擾素-α(Interferon-α,IFN-α)],進一步探討FS具體與哪些細胞因子顯著相關,分析其與FS臨床表現及預后的相關性,以期為疾病的臨床診斷及預后評估提供研究基礎及新的思路。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性收集2021年1月—2022年10月于內蒙古自治區婦幼保健院就診的FS患兒121例為試驗組,其中單純性FS組77例,復雜性FS組44例,同期發熱未抽搐患兒127例作為對照組。試驗組和對照組性別、年齡、民族、家族史等一般資料相比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。該研究經本院醫學倫理委員會批準同意執行及所有患兒監護人知情同意[倫理號 File No:(2021)倫審第(090-1)號]。

1.1.1 試驗組納入標準

① 年齡6月齡~6歲,體溫38~40℃;② 符合《熱性驚厥診斷治療與管理專家共識(2017實用版)》中熱性驚厥的診斷標準[1]。

1.1.2 試驗組排除標準

① 原發性器質功能病變;② 既往已明確診斷癲癇者;③ 除外中樞神經系統感染、顱內占位性病變、顱內出血、顱腦外傷、自身免疫性腦炎、電解質紊亂、遺傳代謝病、神經系統發育異常、一級親屬無特發性或遺傳性癲癇病史等;④ 血液腫瘤性疾病及自身免疫系統疾病。

1.1.3 對照組納入標準

根據FS患兒常見的發熱原因包括急性上呼吸道感染、鼻炎、氣管炎、中耳炎、支氣管肺炎、急性胃腸炎、幼兒急疹、尿路感染等,由上述病因引起的發熱相關疾病,但未引起驚厥的患兒為對照組[1]。

1.1.4 對照組排除標準

排除神經系統疾病史,無其他急性重癥感染、自身免疫系統疾病及血液腫瘤性疾病等。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

將121例FS患兒作為試驗組,包括單純性組和復雜性組[1]兩個亞組。比較單純性組、復雜性組和對照組血清細胞因子指標的變化情況。

將121例FS患兒進一步分組,記錄FS患兒的驚厥發作類型和驚厥持續時間,監測血清細胞因子水平變化。

(1)將121例FS組患兒按照發作類型分為:全面性發作組和局灶性發作組。比較全面性組、局灶性組和對照組血清細胞因子指標的變化情況。

(2)將121例FS組患兒按照驚厥持續發作時間分為:<5 min組,≥5 min兩組[驚厥持續時間<5 min對患兒神經系統損害較小(神經系統損害主要包括運動功能障礙、語言障礙、行為認知障礙等),驚厥持續時間≥5 min對患兒神經系統出現損害,易出現驚厥性腦損傷、神經系統功能障礙等情況[2] 。比較<5 min組、≥5 min組和對照組的血清細胞因子指標的變化情況。

將121例FS組患兒通過神經專科門診隨診,建立患者微信群,通過微信、電話及專科門診隨診,定期對患兒隨訪,將隨訪情況分為:1次病程組(僅有1次FS作為1次病程組)、復發組(下一次發熱病程中再次出現FS)和繼發癲癇組(間隔24 h以上出現2次無熱驚厥),比較1次病程組、復發組和繼發癲癇組的血清細胞因子水平變化。

1.2.2 試驗流程

試驗組均于入院次日清晨抽取空腹靜脈血3 mL,對照組均于檢查當天上午8:30前抽取空腹靜脈血3 mL。抽取的血液靜置后,離心(4000 r/min,離心10 min,吸取上層血清,置于?80℃冰箱低溫保存,24 h完成血清細胞因子檢測;IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF-α、IFN-γ、IFN-α等細胞因子使用多重微球流式免疫熒光發光法,應用NovoCyte D3000流式細胞儀檢測,配套試劑盒購自瑞斯凱爾細胞因子檢測試劑盒。觀察并記錄指標:觀察并記錄A、B(包括B1組和B2組)、C試驗組與對照組血清細胞因子指標,分析數據之間的相關性。

1.3 統計學方法

運用SPSS 26.0 (SPSS Inc.,Chicago,USA) 軟件進行統計分析。正態性檢驗采用單樣本Kolmogorov-Smirnov檢驗,符合正態的計量資料采用( ±s)表示,兩組均數間比較用t檢驗,多組均數間比較采用方差分析,方差分析有統計學意義的事后兩兩比較采用LSD法。不符合正態的計量資料采用P50(P25,P75)表示,兩組間比較用Mann-WhitneyU檢驗,多組間比較采用Kruskal-Wallis檢驗。計數資料采用率進行統計描述,統計推斷采用卡方檢驗、校正χ2檢驗或Fisher確切概率法。通過受試者工作特征曲線,即ROC曲線評估血清細胞因子與FS的相關性。統計分析取雙側檢驗,顯著性檢驗水準取α=0.05,以P<0.05為差異具有統計學意義。

±s)表示,兩組均數間比較用t檢驗,多組均數間比較采用方差分析,方差分析有統計學意義的事后兩兩比較采用LSD法。不符合正態的計量資料采用P50(P25,P75)表示,兩組間比較用Mann-WhitneyU檢驗,多組間比較采用Kruskal-Wallis檢驗。計數資料采用率進行統計描述,統計推斷采用卡方檢驗、校正χ2檢驗或Fisher確切概率法。通過受試者工作特征曲線,即ROC曲線評估血清細胞因子與FS的相關性。統計分析取雙側檢驗,顯著性檢驗水準取α=0.05,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 FS患兒與對照組的一般情況及血清細胞因子在FS及其對照組中水平比較

FS組121例,對照組127例,年齡均在6月齡~6歲之間,FS組年齡的中位數為3歲,對照組年齡的中位數為2歲。FS組男71例、女50例,男女比例為1.42∶1,對照組男74例、女53例,男女比例為1.4∶1。兩組在年齡、性別、民族等差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

FS組與對照組血清細胞因子水平表達情況,FS組血清IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

2.2 FS患兒臨床表現與血清細胞因子水平的關系

2.2.1 FS患兒單純性組、復雜性組、對照組血清細胞因子水平變化

將121例FS患兒分為單純性組和復雜性組兩亞組。比較單純性組、復雜性組和對照組的血清細胞因子水平指標變化。單純性組與對照組相比,血清IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均有統計學意義(P<0.05)。復雜性組與對照組相比,IL-2、IL-12p70、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。單純性組與復雜性組相比無統計學意義(P>0.05)。詳見表2。

2.2.2 FS患兒的驚厥發作類型及驚厥持續時間與血清細胞因子水平變化

將121例FS患兒按照發作類型分為:全面性發作組和局灶性發作組兩組。比較全面性組、局灶性組和對照組的炎性細胞因子水平的變化。全面性組與對照組相比,血清IL-1β、IL-2、IL-4、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。局灶性組與對照組相比,IL-6、IL-12p70、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。全面性組與局灶性組相比IL-4水平較高,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表3。

2.2.3 FS患兒驚厥持續時間與血清細胞因子水平變化

將121例FS患兒按照驚厥持續發作時間分組:<5 min組和≥5 min兩組。比較<5 min組、≥5 min組和對照組的血清細胞因子水平變化。<5 min組與對照組相比,血清IL-2、IL-4、IL-6、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。≥5 min組與對照組相比,IL-2、IL-6、IL-12p70、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。<5 min組與≥5 min組相比IL-8、IFN-α水平較高,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表4。

2.3 根據FS患兒隨訪情況比較血清細胞因子水平變化

將121例FS組患兒通過神經專科門診隨診,建立患者微信群,通過微信群、電話及專科門診對FS患兒隨訪1年,將隨訪情況分為:1次病程組、復發組和繼發癲癇組,比較各組間的血清細胞因子水平變化。1次病程組、復發組及繼發癲癇組相比,差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表5。

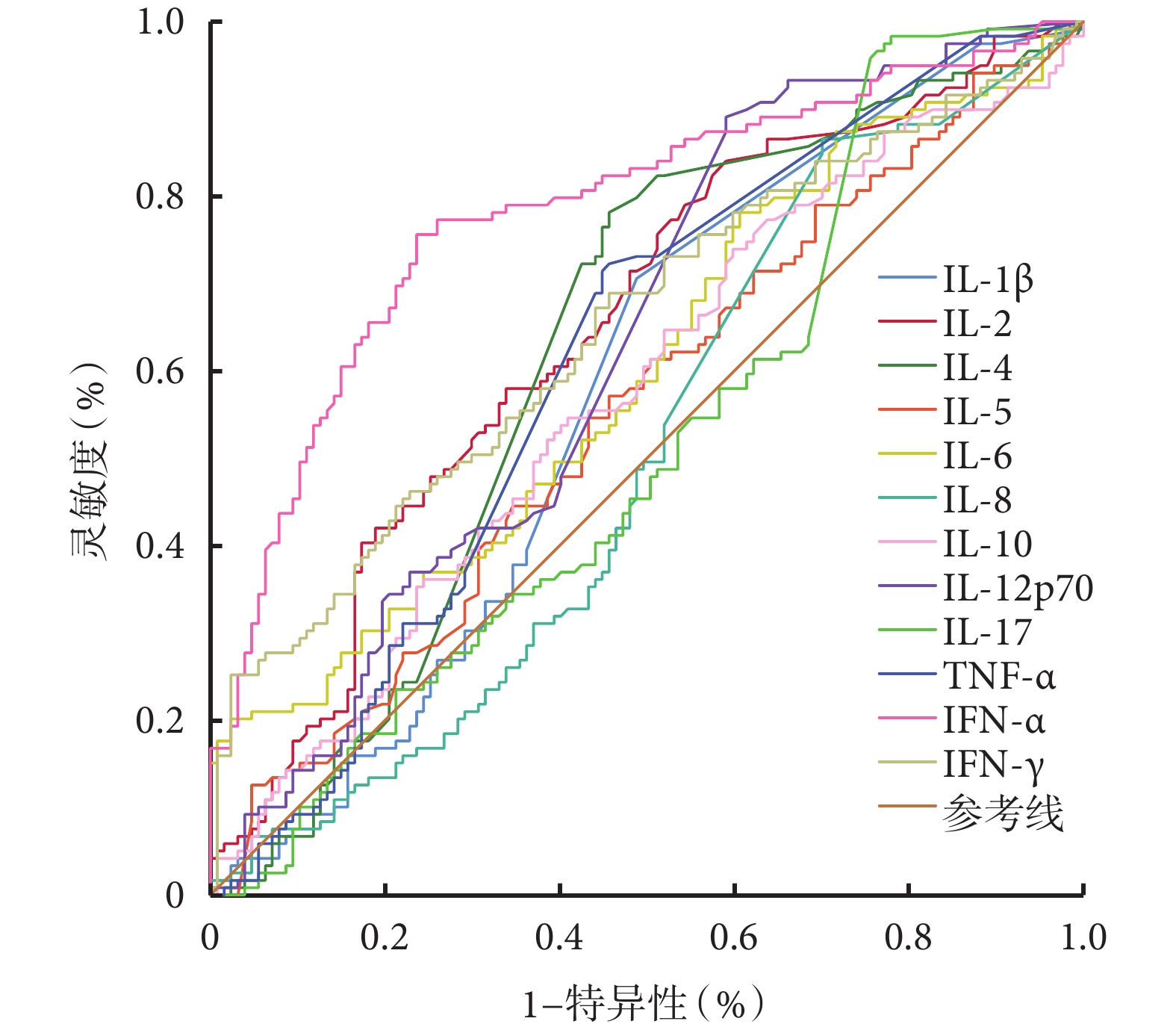

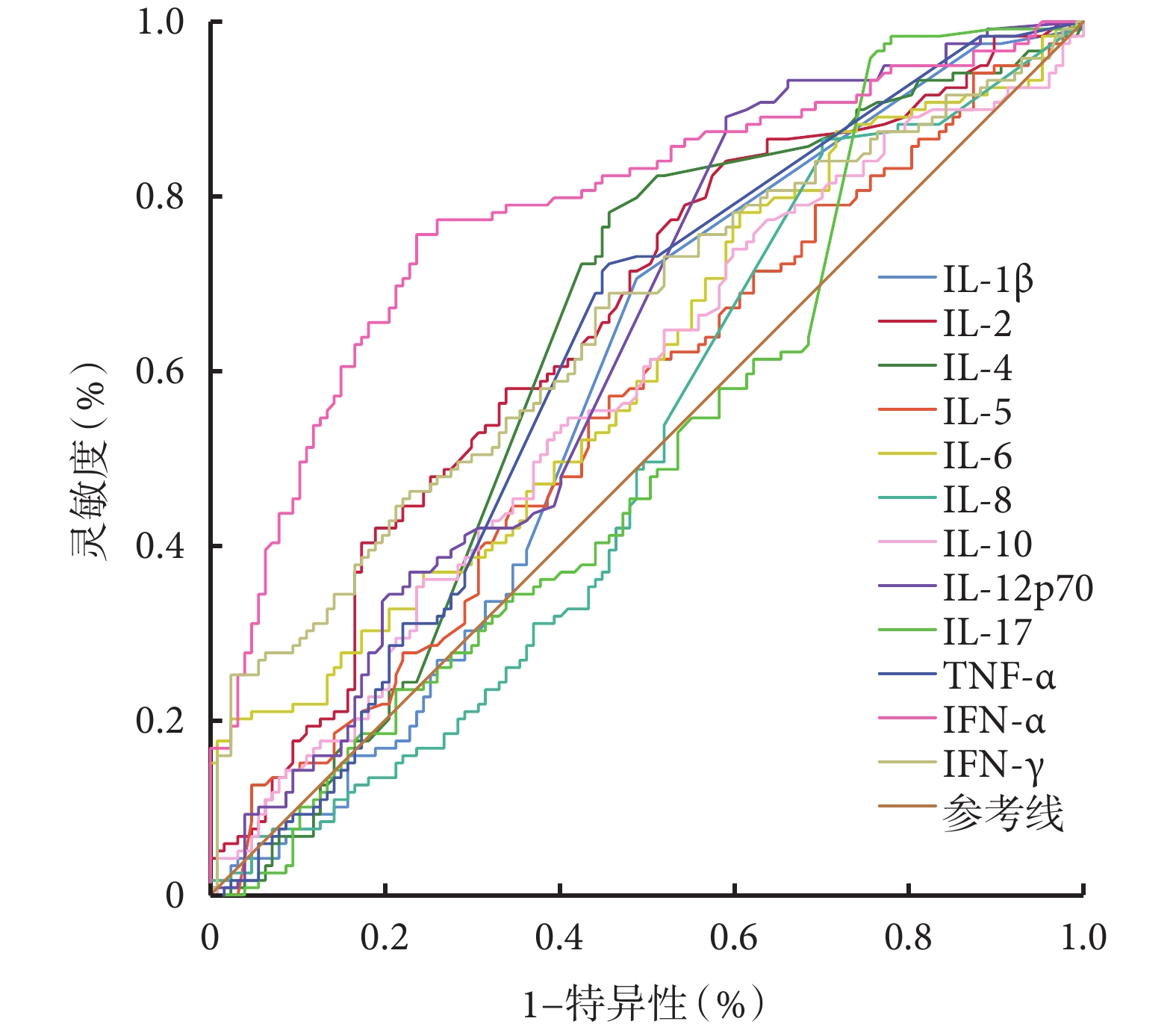

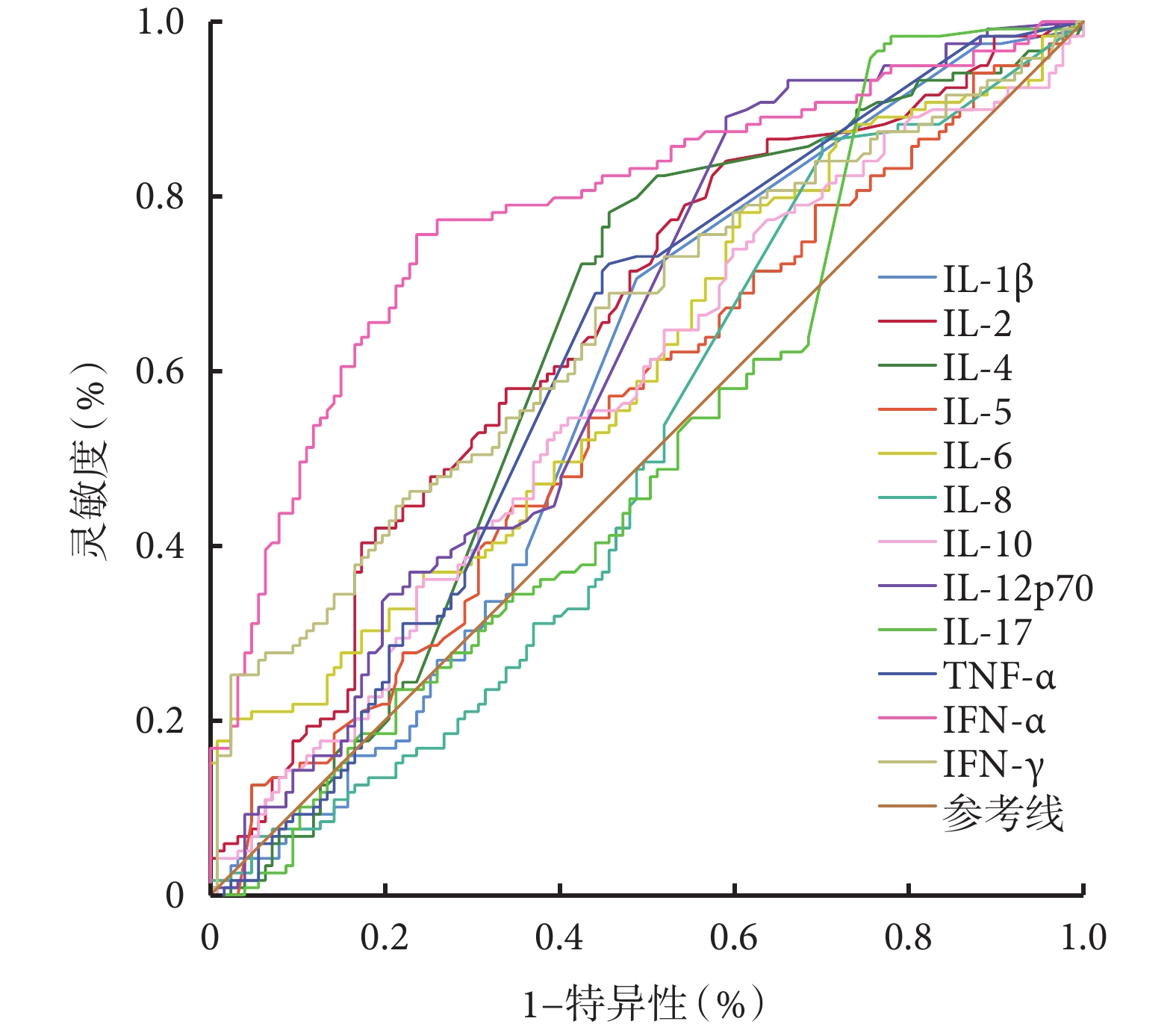

2.4 血清細胞因子水平與FS相關性的ROC曲線分析

將全部研究對象分為FS組與對照組,采用ROC曲線分析血清細胞因子與FS的相關性,見圖1、表6。其中血清IFN-α指標的曲線下面(AUC)為0.78 (95%CI:0.73,0.84),截點值為8.64 pg/ml,敏感性和特異性分別為75.63%和76.38%。詳見圖1及表6。

圖1

血清細胞因子水平與FS相關性的ROC曲線

圖1

血清細胞因子水平與FS相關性的ROC曲線

3 討論

FS是一種預后相對較好的疾病,但驚厥時間過長或反復驚厥發作可引起驚厥后海馬區損傷,反復發作的FS還會增加語言和社會應對功能下降的風險,進一步轉化為認知功能障礙和執行功能障礙[3]。FS的發病機制尚未完全明確,研究發現,炎癥和免疫反應參與了FS及驚厥引起的腦損傷過程,血清細胞因子對神經興奮性和FS的發生均可發揮一定的作用[4]。IL-1、IL-6、TNF-α和IFN-γ可以使血腦屏障功能異常,這些細胞因子引起的炎癥反應會引起腦實質的改變,如血腦屏障通透性增高,外周血細胞因子以及免疫細胞進入到中樞神經系統,從而引起進一步激活顱內炎癥級聯反應。這些改變會導致細胞受損,從而引起神經元過度興奮,使驚厥發作閾值減低,驚厥發生就會被觸發。目前有關細胞因子在FS中的相互作用關系,以及在FS臨床診斷和預后的預測作用有待于進一步探索。本研究對FS具體與哪些細胞因子顯著相關,對其與FS臨床表現及預后的相關性進行探討,以期為疾病的臨床診斷及預后評估提供研究基礎及新的思路,同時為開發針對特定的細胞因子的生物制劑為FS治療的研究方向奠定一定基礎。

3.1 促炎細胞因子在FS中的作用

IL-1β為多肽促炎細胞因子,由外周血單核細胞和中樞神經系統星形膠質細胞和神經膠質細胞所產生,參與FS發病機制的關鍵白細胞介素是IL-1β[5]。有學者表明,FS患者急性期IL-1β水平升高更明顯,且IL-1β在發熱過程中比其他細胞因子具有更積極的作用[6]。Choi等[7]研究表明,FS患兒血清中IL-1β指標較對照組指標高4.2倍,難治性癲癇患兒在癲癇持續狀態下血清IL-1β指標較對照組增加11.7倍,提示IL-1β水平的增加與驚厥的復發及持續時間有相關性。部分FS有增加癲癇的風險,而目前研究提示高水平的IL-1β被發現在癲癇動物的海馬中,說明在FS患者中高表達IL-1β可能為患者預測癲癇風險[8]。本研究結果顯示,試驗組血清IL-1β與對照組比較表達水平指標增高,差異有統計學意義(P<0.05),與文獻報道一致。同時本研究發現IL-1β在SFS中升高越明顯,在全面性發作中更易高表達,支持IL-1β與其他細胞因子共同參與作用導致FS的發生。

IL-2是一種促炎細胞因子,是由T細胞活化后的凝集素或抗原產生的免疫淋巴因子,在調節免疫應答中發揮重要作用。Kim等[9]研究發現IL-2水平在FS組中與對照組相比沒有顯著差異,但比較4例FS患兒和無發熱時的指標發現IL-2水平升高,研究認為IL-2作為促炎細胞因子與FS發作相關。Shahrokhi等[10]通過70例患者與139例對照組的比較,結果顯示FS與IL-2基因330位的GG基因型顯著正相關,且IL-2 GT單倍型在FS患者中更為常見,提示IL-2基因中某些等位基因、基因型和單倍型的過表達與FS的易感性相關。本研究發現血清IL-2在SFS、CFS及全面性發作組間表達水平增高,提示IL-2作為促炎細胞因子參與了FS的發病過程。IL-12p70是促炎細胞因子,是免疫反應十分強效的催化劑。有研究顯示在病毒性腦炎中或慢病毒感染患兒中的腦脊液IL-12p70濃度相對較高[11]。本結果顯示IL-12p70在FS組中表達水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。同時本研究發現IL-12p70在SFS、CFS及全面性發作、局灶性發作組間表達水平均增高,提示IL-12p70作為免疫反應強效催化劑,參與FS的發病過程。目前有關IL-2和IL-12p70的相關研究較少,其在FS中的具體發病機制所起的作用仍需大量研究進一步證實。

IL-6是一種細胞信號分子,由活化的T細胞產生,作為重要的促炎性細胞因子之一,在外周主要由單核-巨噬細胞分泌,具有廣泛的生物學功能。在神經系統疾病方面,IL-6已被證明具有雙重神經保護和神經元興奮毒性作用,其既可作為促炎因子引起的FS腦損傷,增加驚厥敏感性,又可抗凋亡,起修復神經元的作用[4]。研究發現,FS兒童與發熱無驚厥的健康組對比,血清IL-6指標遠高于對照組。此外,FS患者的血清IL-6水平遠高于無熱驚厥的患者,這表明IL-6在FS中具有促驚厥作用[7]。Chen等[12]學者發現IL-6與FS的預后有相關性,較高的血清IL-6水平可作為FS兒童早期治療或隨訪的生物標志物。最新的研究發現,單純性FS的血清IL-6水平高于發熱組,然而,這種差異并無統計學意義[13]。本研究結果顯示,FS組血清IL-6水平明顯高于對照組,且在SFS中及局灶性發作中IL-6升高越明顯,差異有統計學意義(P<0.05)。IL-6的水平升高與發作持續時間呈正相關,可見IL-6在FS發病機制中有重要作用。在FS或損傷等刺激下顱內過量的IL-6作為一種促炎因子,可誘發體內炎癥級聯反應,加重腦組織的損傷[14] 。IL-6表達水平與FS病情嚴重程度有關,IL-6表達量越高,患兒驚厥持續時間越長,預計IL-6將來可以開發針對特定細胞因子的治療劑以預防FS。

TNF-α是促炎細胞因子,具有多種生物學效應,主要由單核/巨噬細胞分泌,可以使自然殺傷細胞、巨噬細胞/單核細胞等免疫細胞激活,促進炎性細胞因子如一氧化氮、血小板活化因子、細胞間粘附分子、前列腺素E2等的分泌[15]。TNF-α既發揮促驚厥作用,同時又具有抗驚厥功能。葉曉敏等[16]發現TNF-α在FS患兒表達明顯高于對照組,復雜性FS組TNF-α高于簡單性FS組,提示TNF-α是一個促炎因子,在FS患兒的促炎效應比對照組更明顯。另一項研究表明難治性癲癇中癲癇持續狀態中血清TNF-α指標較熱性驚厥附加癥中表達水平增高,表明TNF-α與慢性或復發性驚厥具有相關性[16],且血清TNF-α表達量與癲癇患兒驚厥持續時間、發作頻率及腦電圖異常均呈正相關[17]。本研究結果顯示,TNF-α在試驗組表達水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。SFS組TNF-α高于對照組,均提示TNF-α在FS患兒的促炎效應更明顯。同時本研究發現TNF-α在全面性發作中水平更高,提示TNF-α可能參與促驚厥環境。

IL-8是一種促炎細胞因子,是已知的中性粒細胞活化肽,由單核細胞衍生的巨噬細胞、小膠質細胞和星形膠質細胞產生,在促進損傷后神經元生長和刺激神經生長因子產生中發揮作用。Kim研究發現IL-8可能有助于促驚厥環境并可能促進驚厥的發生[9]。還有研究者發現,IL-8與驚厥發作嚴重程度具有相關性[18]。在動物模型中,已被證明IL-8可以阻斷急性癲癇發作和癲癇發生[19]。通過這些機制,IL-8可能參與了FS的促驚厥環境,并可能促進癲癇的發生。本研究顯示IL-8在試驗組中與對照組相比無統計學意義,其在FS發病機制中的作用需要進一步深入探討。

干擾素家族的主要作用是通過干擾病毒感染及復制的過程來發揮功能。IFN受體家族包括I型(α)和 2 型(γ)IFN受體。IFN-α屬于促炎細胞因子,研究發現 IFN-α可調節神經炎癥和神經退行性疾病中的小膠質細胞反應,小膠質細胞和IFN信號通路可能代表了一個有希望的治療靶點[20]。IFN-γ是介導免疫反應的關鍵細胞因子,在各種細胞中表達,包括B細胞、T細胞、自然殺傷細胞和抗原呈遞細胞,是巨噬細胞參與自身免疫性疾病的重要激活劑。IFN-γ是一種促炎細胞因子,研究發現血清IFN-γ在FS中表達明顯增高[9]。有研究表明,較高的IFN-γ濃度與驚厥發作的嚴重程度和不良預后有關,這意味著IFN-γ在驚厥發生中的作用[18]。Shahrokhi等[10]發現IL-2和IFN-γ基因的某些等位基因、基因型和單倍型頻率與FS之間的關聯,提出IFN-γ與FS之間無顯著相關性,與Kim的觀點相反。本結果顯示IFN-γ,IFN-α在試驗組表達水平顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),與Kim的觀點一致。同時在本研究的細胞因子中IFN-α在FS中表達最為明顯,提示IFN-α在FS患兒的促炎效應比其他炎性因子更明顯;在SFS和CFS中以及全面性發作和局灶性發作中均有表達,且隨著驚厥持續時間延長表達水平越高。當血清IFN-α>8.64 pg/mL時,提示FS發作可能性增加,提示IFN-α可能作為FS輔助診斷的生物指標之一,臨床醫師在診斷該病時需關注該指標變化。

3.2 抗炎細胞因子在FS中的作用

IL-10屬于多功能的抗炎細胞因子,在感染過程中,以及在自身免疫性疾病中,發揮著重要的調節及抗炎作用。IL-10的抗炎作用是通過巨噬細胞的失活來介導的,當IL-10升高時,可抑制驚厥發作,從而保護神經組織。Nur等[4]研究證實FS組血清IL-10水平較健康對照組增高。Choi等[7]認為注射IL-10動物的驚厥閾值較對照組增高。Rachel等[21]發現,FS患者中IL-10明顯高于對照組,說明高表達的IL-10可能為對抗發熱和驚厥的一種防御機制。研究發現FS組的IL-10水平高于僅伴有FS病史的發熱組和無熱驚厥組,反應了IL-10在FS中的抗驚厥機制作用[9]。劉受祥等[22]認為IL-10升高與機體的保護性免疫有相關性。但目前有關IL-10的研究并不是所有結論都一致。有學者研究表明,復雜性FS組血清IL-10的表達與病情嚴重性呈負相關,但其在CFS組較SFS組無顯著差異[23]。在本研究中,FS組IL-10水平高于對照組,支持了細胞因子間的調控炎癥反應機制。IL-6是促炎因子,IL-10屬于抗炎因子,推測在FS發病過程中,炎癥刺激機體的IL-6高表達,過高的表達通過某種信號傳導通路刺激IL-10分泌,后者可反過來抑制IL-6等炎癥細胞因子的產生,發揮抗驚厥的作用。

IL-4是具有多種生物功能的抗炎細胞因子,其作用包括通過誘導T輔助細胞向輔助型T細胞2細胞分化來激活、介導Th2免疫反應,同時具有抑制單核細胞及活化的T細胞產生輔助型T細胞1,進而發揮抗炎作用。目前有關IL-4與FS發作關系研究較少。王兆文等[24]研究發現IL-4基因啟動子區域-33位點多態性可能與FS發病相關,C等位基因頻率升高使FS發生的風險性增加。葉曉敏等[16]發現IL-4在FS中表達明顯增高,提示IL-4參與了FS的發作過程,但在CFS和SFS組間IL-4表達水平無差異。本結果顯示:血清IL-4在試驗組中表達水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),與文獻報道一致。但本結果提示在IL-4在SFS組及全面性發作組間表達水平增高,提示IL-4參與了FS的抗炎過程,但目前有關IL-4的研究文獻較少,在FS的發病機制中的具體作用仍有待進一步深入探究。

本研究結果顯示血清促炎細胞因子IL-1β、IL-2、IL-6、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α和抗炎細胞因子IL-4、IL-10在FS中高表達,提示兩類細胞因子與FS的發生具有相關性。但尚存在樣本量小,對促炎及抗炎細胞因子參與發病的具體機制不能完全體現,建議后續進一步擴大樣本量進行相關研究。由于FS的發病機制復雜,兩類細胞因子間的失衡及對FS發病機制的具體影響過程,可能需進一步行動物實驗以明確。

3.3 血清細胞因子與FS診斷及預后的相關性分析

兒童FS轉為癲癇的相關機制尚未完全明確。在癲癇患者和癲癇動物模型的腦組織標本及血清樣本中已證實炎性細胞因子與癲癇發生發展密切相關[25],且在癲癇發病過程中,復雜的炎癥級聯反應可增加癲癇的易感性[26]。在發育期的大腦,在發熱相關性驚厥的發生過程中,細胞因子,尤其是TNF-α也可能釋放增加。部分FS有增加癲癇的風險,而目前研究提示高水平的IL-1β被發現在癲癇動物的海馬中,說明在FS患者中高表達IL-1β可能為患者預測癲癇風險[8]。有學者統計2例因FS對IL-1型受體拮抗阿那白滯素有反應的超難治性癲癇持續狀態病例,以期未來可以多應用抗炎劑或者受體拮抗劑來緩解FS后的炎癥反應來降低難治性癲癇的易感性[27]。炎性細胞因子的發病機制提供了新的癲癇治療靶點,尤其是耐藥性癲癇[28]。本結果顯示1次病程組,復發組和繼發癲癇組相比,差異無統計學意義,考慮與本研究樣本數量小,隨診時間短相關,且隨訪患者未根據復發相關危險因素進行詳細分類,后續還需繼續深入研究FS患兒血清細胞因子水平與長期預后的關系,細胞因子在癲癇發生中的作用,在未來的研究中還有很多需要探索。

綜上所述,在FS發作時對發熱起到重要作用的是炎癥細胞因子水平的升高,且促炎和抗炎細胞因子都會產生,誘導急性期炎癥反應,參與FS的發生、發展,對FS患兒的臨床癥狀及預后指導具有重要意義,細胞因子可能作為早期檢測FS患兒引起驚厥性腦損傷的生物標志物。因此,積極探索應用免疫調節劑預防FS的反復發作及繼發癲癇的發生具有深遠的臨床意義。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

熱性驚厥(Febrile seizures,FS)多見于6月齡~6歲,峰值發生于18月齡,伴發熱(肛溫≥38.5℃,腋溫≥38℃)但除外中樞神經系統感染性疾病以及其他引起驚厥的病因,同時既往無無熱驚厥病史,患病率為2%~5%。對于FS的確切發病機制目前尚無有統一的結論,而是由遺傳學、離子通道、神經遞質及免疫和炎癥等機制共同參與,并由基因環境交互所致[1]。細胞因子是由中樞神經系統內活化的小膠質細胞或血漿中的單核細胞、巨噬細胞或T淋巴細胞釋放,在感染過程中,產生了促炎和抗炎細胞因子,共同調節免疫反應。FS患兒大部分預后良好,但反復及持續的驚厥發作可導致神經損傷及癲癇等并發癥,對這類高危人群的識別和及時預防尤其重要[1]。近年來,關于FS發病機制的研究越來越多,但關于FS患兒臨床表現與血清細胞因子變化趨勢的報道較少,且其與FS患兒預后的關系也尚未明確。本研究中,我們將通過流式細胞技術檢測多種血清細胞因子[包括:白細胞介素-1β(Interleukin-1β,IL-1β)、白細胞介素-2(Interleukin-2,IL-2)、白細胞介素-4(Interleukin-4,IL-4)、白細胞介素-5(Interleukin-5,IL-5)、白細胞介素-6(Interleukin-6,IL-6)、白細胞介素-8(Interleukin-8,IL-8)、白細胞介素-10(Interleukin-10,IL-10)、白細胞介素-17(Interleukin-17,IL-17)、白細胞介素-12p70(Interleukin-12p70,IL-12p70)、腫瘤壞死因子-α(Tumor necrosis factor,TNF-α),干擾素-γ(Interferon-γ,IFN-γ),干擾素-α(Interferon-α,IFN-α)],進一步探討FS具體與哪些細胞因子顯著相關,分析其與FS臨床表現及預后的相關性,以期為疾病的臨床診斷及預后評估提供研究基礎及新的思路。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性收集2021年1月—2022年10月于內蒙古自治區婦幼保健院就診的FS患兒121例為試驗組,其中單純性FS組77例,復雜性FS組44例,同期發熱未抽搐患兒127例作為對照組。試驗組和對照組性別、年齡、民族、家族史等一般資料相比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。該研究經本院醫學倫理委員會批準同意執行及所有患兒監護人知情同意[倫理號 File No:(2021)倫審第(090-1)號]。

1.1.1 試驗組納入標準

① 年齡6月齡~6歲,體溫38~40℃;② 符合《熱性驚厥診斷治療與管理專家共識(2017實用版)》中熱性驚厥的診斷標準[1]。

1.1.2 試驗組排除標準

① 原發性器質功能病變;② 既往已明確診斷癲癇者;③ 除外中樞神經系統感染、顱內占位性病變、顱內出血、顱腦外傷、自身免疫性腦炎、電解質紊亂、遺傳代謝病、神經系統發育異常、一級親屬無特發性或遺傳性癲癇病史等;④ 血液腫瘤性疾病及自身免疫系統疾病。

1.1.3 對照組納入標準

根據FS患兒常見的發熱原因包括急性上呼吸道感染、鼻炎、氣管炎、中耳炎、支氣管肺炎、急性胃腸炎、幼兒急疹、尿路感染等,由上述病因引起的發熱相關疾病,但未引起驚厥的患兒為對照組[1]。

1.1.4 對照組排除標準

排除神經系統疾病史,無其他急性重癥感染、自身免疫系統疾病及血液腫瘤性疾病等。

1.2 研究方法

1.2.1 分組

將121例FS患兒作為試驗組,包括單純性組和復雜性組[1]兩個亞組。比較單純性組、復雜性組和對照組血清細胞因子指標的變化情況。

將121例FS患兒進一步分組,記錄FS患兒的驚厥發作類型和驚厥持續時間,監測血清細胞因子水平變化。

(1)將121例FS組患兒按照發作類型分為:全面性發作組和局灶性發作組。比較全面性組、局灶性組和對照組血清細胞因子指標的變化情況。

(2)將121例FS組患兒按照驚厥持續發作時間分為:<5 min組,≥5 min兩組[驚厥持續時間<5 min對患兒神經系統損害較小(神經系統損害主要包括運動功能障礙、語言障礙、行為認知障礙等),驚厥持續時間≥5 min對患兒神經系統出現損害,易出現驚厥性腦損傷、神經系統功能障礙等情況[2] 。比較<5 min組、≥5 min組和對照組的血清細胞因子指標的變化情況。

將121例FS組患兒通過神經專科門診隨診,建立患者微信群,通過微信、電話及專科門診隨診,定期對患兒隨訪,將隨訪情況分為:1次病程組(僅有1次FS作為1次病程組)、復發組(下一次發熱病程中再次出現FS)和繼發癲癇組(間隔24 h以上出現2次無熱驚厥),比較1次病程組、復發組和繼發癲癇組的血清細胞因子水平變化。

1.2.2 試驗流程

試驗組均于入院次日清晨抽取空腹靜脈血3 mL,對照組均于檢查當天上午8:30前抽取空腹靜脈血3 mL。抽取的血液靜置后,離心(4000 r/min,離心10 min,吸取上層血清,置于?80℃冰箱低溫保存,24 h完成血清細胞因子檢測;IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF-α、IFN-γ、IFN-α等細胞因子使用多重微球流式免疫熒光發光法,應用NovoCyte D3000流式細胞儀檢測,配套試劑盒購自瑞斯凱爾細胞因子檢測試劑盒。觀察并記錄指標:觀察并記錄A、B(包括B1組和B2組)、C試驗組與對照組血清細胞因子指標,分析數據之間的相關性。

1.3 統計學方法

運用SPSS 26.0 (SPSS Inc.,Chicago,USA) 軟件進行統計分析。正態性檢驗采用單樣本Kolmogorov-Smirnov檢驗,符合正態的計量資料采用( ±s)表示,兩組均數間比較用t檢驗,多組均數間比較采用方差分析,方差分析有統計學意義的事后兩兩比較采用LSD法。不符合正態的計量資料采用P50(P25,P75)表示,兩組間比較用Mann-WhitneyU檢驗,多組間比較采用Kruskal-Wallis檢驗。計數資料采用率進行統計描述,統計推斷采用卡方檢驗、校正χ2檢驗或Fisher確切概率法。通過受試者工作特征曲線,即ROC曲線評估血清細胞因子與FS的相關性。統計分析取雙側檢驗,顯著性檢驗水準取α=0.05,以P<0.05為差異具有統計學意義。

±s)表示,兩組均數間比較用t檢驗,多組均數間比較采用方差分析,方差分析有統計學意義的事后兩兩比較采用LSD法。不符合正態的計量資料采用P50(P25,P75)表示,兩組間比較用Mann-WhitneyU檢驗,多組間比較采用Kruskal-Wallis檢驗。計數資料采用率進行統計描述,統計推斷采用卡方檢驗、校正χ2檢驗或Fisher確切概率法。通過受試者工作特征曲線,即ROC曲線評估血清細胞因子與FS的相關性。統計分析取雙側檢驗,顯著性檢驗水準取α=0.05,以P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 FS患兒與對照組的一般情況及血清細胞因子在FS及其對照組中水平比較

FS組121例,對照組127例,年齡均在6月齡~6歲之間,FS組年齡的中位數為3歲,對照組年齡的中位數為2歲。FS組男71例、女50例,男女比例為1.42∶1,對照組男74例、女53例,男女比例為1.4∶1。兩組在年齡、性別、民族等差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表1。

FS組與對照組血清細胞因子水平表達情況,FS組血清IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

2.2 FS患兒臨床表現與血清細胞因子水平的關系

2.2.1 FS患兒單純性組、復雜性組、對照組血清細胞因子水平變化

將121例FS患兒分為單純性組和復雜性組兩亞組。比較單純性組、復雜性組和對照組的血清細胞因子水平指標變化。單純性組與對照組相比,血清IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均有統計學意義(P<0.05)。復雜性組與對照組相比,IL-2、IL-12p70、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。單純性組與復雜性組相比無統計學意義(P>0.05)。詳見表2。

2.2.2 FS患兒的驚厥發作類型及驚厥持續時間與血清細胞因子水平變化

將121例FS患兒按照發作類型分為:全面性發作組和局灶性發作組兩組。比較全面性組、局灶性組和對照組的炎性細胞因子水平的變化。全面性組與對照組相比,血清IL-1β、IL-2、IL-4、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。局灶性組與對照組相比,IL-6、IL-12p70、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。全面性組與局灶性組相比IL-4水平較高,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表3。

2.2.3 FS患兒驚厥持續時間與血清細胞因子水平變化

將121例FS患兒按照驚厥持續發作時間分組:<5 min組和≥5 min兩組。比較<5 min組、≥5 min組和對照組的血清細胞因子水平變化。<5 min組與對照組相比,血清IL-2、IL-4、IL-6、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。≥5 min組與對照組相比,IL-2、IL-6、IL-12p70、IFN-γ、IFN-α水平均較高,差異均具有統計學意義(P<0.05)。<5 min組與≥5 min組相比IL-8、IFN-α水平較高,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見表4。

2.3 根據FS患兒隨訪情況比較血清細胞因子水平變化

將121例FS組患兒通過神經專科門診隨診,建立患者微信群,通過微信群、電話及專科門診對FS患兒隨訪1年,將隨訪情況分為:1次病程組、復發組和繼發癲癇組,比較各組間的血清細胞因子水平變化。1次病程組、復發組及繼發癲癇組相比,差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表5。

2.4 血清細胞因子水平與FS相關性的ROC曲線分析

將全部研究對象分為FS組與對照組,采用ROC曲線分析血清細胞因子與FS的相關性,見圖1、表6。其中血清IFN-α指標的曲線下面(AUC)為0.78 (95%CI:0.73,0.84),截點值為8.64 pg/ml,敏感性和特異性分別為75.63%和76.38%。詳見圖1及表6。

圖1

血清細胞因子水平與FS相關性的ROC曲線

圖1

血清細胞因子水平與FS相關性的ROC曲線

3 討論

FS是一種預后相對較好的疾病,但驚厥時間過長或反復驚厥發作可引起驚厥后海馬區損傷,反復發作的FS還會增加語言和社會應對功能下降的風險,進一步轉化為認知功能障礙和執行功能障礙[3]。FS的發病機制尚未完全明確,研究發現,炎癥和免疫反應參與了FS及驚厥引起的腦損傷過程,血清細胞因子對神經興奮性和FS的發生均可發揮一定的作用[4]。IL-1、IL-6、TNF-α和IFN-γ可以使血腦屏障功能異常,這些細胞因子引起的炎癥反應會引起腦實質的改變,如血腦屏障通透性增高,外周血細胞因子以及免疫細胞進入到中樞神經系統,從而引起進一步激活顱內炎癥級聯反應。這些改變會導致細胞受損,從而引起神經元過度興奮,使驚厥發作閾值減低,驚厥發生就會被觸發。目前有關細胞因子在FS中的相互作用關系,以及在FS臨床診斷和預后的預測作用有待于進一步探索。本研究對FS具體與哪些細胞因子顯著相關,對其與FS臨床表現及預后的相關性進行探討,以期為疾病的臨床診斷及預后評估提供研究基礎及新的思路,同時為開發針對特定的細胞因子的生物制劑為FS治療的研究方向奠定一定基礎。

3.1 促炎細胞因子在FS中的作用

IL-1β為多肽促炎細胞因子,由外周血單核細胞和中樞神經系統星形膠質細胞和神經膠質細胞所產生,參與FS發病機制的關鍵白細胞介素是IL-1β[5]。有學者表明,FS患者急性期IL-1β水平升高更明顯,且IL-1β在發熱過程中比其他細胞因子具有更積極的作用[6]。Choi等[7]研究表明,FS患兒血清中IL-1β指標較對照組指標高4.2倍,難治性癲癇患兒在癲癇持續狀態下血清IL-1β指標較對照組增加11.7倍,提示IL-1β水平的增加與驚厥的復發及持續時間有相關性。部分FS有增加癲癇的風險,而目前研究提示高水平的IL-1β被發現在癲癇動物的海馬中,說明在FS患者中高表達IL-1β可能為患者預測癲癇風險[8]。本研究結果顯示,試驗組血清IL-1β與對照組比較表達水平指標增高,差異有統計學意義(P<0.05),與文獻報道一致。同時本研究發現IL-1β在SFS中升高越明顯,在全面性發作中更易高表達,支持IL-1β與其他細胞因子共同參與作用導致FS的發生。

IL-2是一種促炎細胞因子,是由T細胞活化后的凝集素或抗原產生的免疫淋巴因子,在調節免疫應答中發揮重要作用。Kim等[9]研究發現IL-2水平在FS組中與對照組相比沒有顯著差異,但比較4例FS患兒和無發熱時的指標發現IL-2水平升高,研究認為IL-2作為促炎細胞因子與FS發作相關。Shahrokhi等[10]通過70例患者與139例對照組的比較,結果顯示FS與IL-2基因330位的GG基因型顯著正相關,且IL-2 GT單倍型在FS患者中更為常見,提示IL-2基因中某些等位基因、基因型和單倍型的過表達與FS的易感性相關。本研究發現血清IL-2在SFS、CFS及全面性發作組間表達水平增高,提示IL-2作為促炎細胞因子參與了FS的發病過程。IL-12p70是促炎細胞因子,是免疫反應十分強效的催化劑。有研究顯示在病毒性腦炎中或慢病毒感染患兒中的腦脊液IL-12p70濃度相對較高[11]。本結果顯示IL-12p70在FS組中表達水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。同時本研究發現IL-12p70在SFS、CFS及全面性發作、局灶性發作組間表達水平均增高,提示IL-12p70作為免疫反應強效催化劑,參與FS的發病過程。目前有關IL-2和IL-12p70的相關研究較少,其在FS中的具體發病機制所起的作用仍需大量研究進一步證實。

IL-6是一種細胞信號分子,由活化的T細胞產生,作為重要的促炎性細胞因子之一,在外周主要由單核-巨噬細胞分泌,具有廣泛的生物學功能。在神經系統疾病方面,IL-6已被證明具有雙重神經保護和神經元興奮毒性作用,其既可作為促炎因子引起的FS腦損傷,增加驚厥敏感性,又可抗凋亡,起修復神經元的作用[4]。研究發現,FS兒童與發熱無驚厥的健康組對比,血清IL-6指標遠高于對照組。此外,FS患者的血清IL-6水平遠高于無熱驚厥的患者,這表明IL-6在FS中具有促驚厥作用[7]。Chen等[12]學者發現IL-6與FS的預后有相關性,較高的血清IL-6水平可作為FS兒童早期治療或隨訪的生物標志物。最新的研究發現,單純性FS的血清IL-6水平高于發熱組,然而,這種差異并無統計學意義[13]。本研究結果顯示,FS組血清IL-6水平明顯高于對照組,且在SFS中及局灶性發作中IL-6升高越明顯,差異有統計學意義(P<0.05)。IL-6的水平升高與發作持續時間呈正相關,可見IL-6在FS發病機制中有重要作用。在FS或損傷等刺激下顱內過量的IL-6作為一種促炎因子,可誘發體內炎癥級聯反應,加重腦組織的損傷[14] 。IL-6表達水平與FS病情嚴重程度有關,IL-6表達量越高,患兒驚厥持續時間越長,預計IL-6將來可以開發針對特定細胞因子的治療劑以預防FS。

TNF-α是促炎細胞因子,具有多種生物學效應,主要由單核/巨噬細胞分泌,可以使自然殺傷細胞、巨噬細胞/單核細胞等免疫細胞激活,促進炎性細胞因子如一氧化氮、血小板活化因子、細胞間粘附分子、前列腺素E2等的分泌[15]。TNF-α既發揮促驚厥作用,同時又具有抗驚厥功能。葉曉敏等[16]發現TNF-α在FS患兒表達明顯高于對照組,復雜性FS組TNF-α高于簡單性FS組,提示TNF-α是一個促炎因子,在FS患兒的促炎效應比對照組更明顯。另一項研究表明難治性癲癇中癲癇持續狀態中血清TNF-α指標較熱性驚厥附加癥中表達水平增高,表明TNF-α與慢性或復發性驚厥具有相關性[16],且血清TNF-α表達量與癲癇患兒驚厥持續時間、發作頻率及腦電圖異常均呈正相關[17]。本研究結果顯示,TNF-α在試驗組表達水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。SFS組TNF-α高于對照組,均提示TNF-α在FS患兒的促炎效應更明顯。同時本研究發現TNF-α在全面性發作中水平更高,提示TNF-α可能參與促驚厥環境。

IL-8是一種促炎細胞因子,是已知的中性粒細胞活化肽,由單核細胞衍生的巨噬細胞、小膠質細胞和星形膠質細胞產生,在促進損傷后神經元生長和刺激神經生長因子產生中發揮作用。Kim研究發現IL-8可能有助于促驚厥環境并可能促進驚厥的發生[9]。還有研究者發現,IL-8與驚厥發作嚴重程度具有相關性[18]。在動物模型中,已被證明IL-8可以阻斷急性癲癇發作和癲癇發生[19]。通過這些機制,IL-8可能參與了FS的促驚厥環境,并可能促進癲癇的發生。本研究顯示IL-8在試驗組中與對照組相比無統計學意義,其在FS發病機制中的作用需要進一步深入探討。

干擾素家族的主要作用是通過干擾病毒感染及復制的過程來發揮功能。IFN受體家族包括I型(α)和 2 型(γ)IFN受體。IFN-α屬于促炎細胞因子,研究發現 IFN-α可調節神經炎癥和神經退行性疾病中的小膠質細胞反應,小膠質細胞和IFN信號通路可能代表了一個有希望的治療靶點[20]。IFN-γ是介導免疫反應的關鍵細胞因子,在各種細胞中表達,包括B細胞、T細胞、自然殺傷細胞和抗原呈遞細胞,是巨噬細胞參與自身免疫性疾病的重要激活劑。IFN-γ是一種促炎細胞因子,研究發現血清IFN-γ在FS中表達明顯增高[9]。有研究表明,較高的IFN-γ濃度與驚厥發作的嚴重程度和不良預后有關,這意味著IFN-γ在驚厥發生中的作用[18]。Shahrokhi等[10]發現IL-2和IFN-γ基因的某些等位基因、基因型和單倍型頻率與FS之間的關聯,提出IFN-γ與FS之間無顯著相關性,與Kim的觀點相反。本結果顯示IFN-γ,IFN-α在試驗組表達水平顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),與Kim的觀點一致。同時在本研究的細胞因子中IFN-α在FS中表達最為明顯,提示IFN-α在FS患兒的促炎效應比其他炎性因子更明顯;在SFS和CFS中以及全面性發作和局灶性發作中均有表達,且隨著驚厥持續時間延長表達水平越高。當血清IFN-α>8.64 pg/mL時,提示FS發作可能性增加,提示IFN-α可能作為FS輔助診斷的生物指標之一,臨床醫師在診斷該病時需關注該指標變化。

3.2 抗炎細胞因子在FS中的作用

IL-10屬于多功能的抗炎細胞因子,在感染過程中,以及在自身免疫性疾病中,發揮著重要的調節及抗炎作用。IL-10的抗炎作用是通過巨噬細胞的失活來介導的,當IL-10升高時,可抑制驚厥發作,從而保護神經組織。Nur等[4]研究證實FS組血清IL-10水平較健康對照組增高。Choi等[7]認為注射IL-10動物的驚厥閾值較對照組增高。Rachel等[21]發現,FS患者中IL-10明顯高于對照組,說明高表達的IL-10可能為對抗發熱和驚厥的一種防御機制。研究發現FS組的IL-10水平高于僅伴有FS病史的發熱組和無熱驚厥組,反應了IL-10在FS中的抗驚厥機制作用[9]。劉受祥等[22]認為IL-10升高與機體的保護性免疫有相關性。但目前有關IL-10的研究并不是所有結論都一致。有學者研究表明,復雜性FS組血清IL-10的表達與病情嚴重性呈負相關,但其在CFS組較SFS組無顯著差異[23]。在本研究中,FS組IL-10水平高于對照組,支持了細胞因子間的調控炎癥反應機制。IL-6是促炎因子,IL-10屬于抗炎因子,推測在FS發病過程中,炎癥刺激機體的IL-6高表達,過高的表達通過某種信號傳導通路刺激IL-10分泌,后者可反過來抑制IL-6等炎癥細胞因子的產生,發揮抗驚厥的作用。

IL-4是具有多種生物功能的抗炎細胞因子,其作用包括通過誘導T輔助細胞向輔助型T細胞2細胞分化來激活、介導Th2免疫反應,同時具有抑制單核細胞及活化的T細胞產生輔助型T細胞1,進而發揮抗炎作用。目前有關IL-4與FS發作關系研究較少。王兆文等[24]研究發現IL-4基因啟動子區域-33位點多態性可能與FS發病相關,C等位基因頻率升高使FS發生的風險性增加。葉曉敏等[16]發現IL-4在FS中表達明顯增高,提示IL-4參與了FS的發作過程,但在CFS和SFS組間IL-4表達水平無差異。本結果顯示:血清IL-4在試驗組中表達水平高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),與文獻報道一致。但本結果提示在IL-4在SFS組及全面性發作組間表達水平增高,提示IL-4參與了FS的抗炎過程,但目前有關IL-4的研究文獻較少,在FS的發病機制中的具體作用仍有待進一步深入探究。

本研究結果顯示血清促炎細胞因子IL-1β、IL-2、IL-6、IL-12p70、TNF-α、IFN-γ、IFN-α和抗炎細胞因子IL-4、IL-10在FS中高表達,提示兩類細胞因子與FS的發生具有相關性。但尚存在樣本量小,對促炎及抗炎細胞因子參與發病的具體機制不能完全體現,建議后續進一步擴大樣本量進行相關研究。由于FS的發病機制復雜,兩類細胞因子間的失衡及對FS發病機制的具體影響過程,可能需進一步行動物實驗以明確。

3.3 血清細胞因子與FS診斷及預后的相關性分析

兒童FS轉為癲癇的相關機制尚未完全明確。在癲癇患者和癲癇動物模型的腦組織標本及血清樣本中已證實炎性細胞因子與癲癇發生發展密切相關[25],且在癲癇發病過程中,復雜的炎癥級聯反應可增加癲癇的易感性[26]。在發育期的大腦,在發熱相關性驚厥的發生過程中,細胞因子,尤其是TNF-α也可能釋放增加。部分FS有增加癲癇的風險,而目前研究提示高水平的IL-1β被發現在癲癇動物的海馬中,說明在FS患者中高表達IL-1β可能為患者預測癲癇風險[8]。有學者統計2例因FS對IL-1型受體拮抗阿那白滯素有反應的超難治性癲癇持續狀態病例,以期未來可以多應用抗炎劑或者受體拮抗劑來緩解FS后的炎癥反應來降低難治性癲癇的易感性[27]。炎性細胞因子的發病機制提供了新的癲癇治療靶點,尤其是耐藥性癲癇[28]。本結果顯示1次病程組,復發組和繼發癲癇組相比,差異無統計學意義,考慮與本研究樣本數量小,隨診時間短相關,且隨訪患者未根據復發相關危險因素進行詳細分類,后續還需繼續深入研究FS患兒血清細胞因子水平與長期預后的關系,細胞因子在癲癇發生中的作用,在未來的研究中還有很多需要探索。

綜上所述,在FS發作時對發熱起到重要作用的是炎癥細胞因子水平的升高,且促炎和抗炎細胞因子都會產生,誘導急性期炎癥反應,參與FS的發生、發展,對FS患兒的臨床癥狀及預后指導具有重要意義,細胞因子可能作為早期檢測FS患兒引起驚厥性腦損傷的生物標志物。因此,積極探索應用免疫調節劑預防FS的反復發作及繼發癲癇的發生具有深遠的臨床意義。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。