引用本文: 賀晶, 周文靜, 史潔, 林久鑾, 王海祥, 張冰清. 外周血基因陰性的結節性硬化難治性癲癇患者總結與分析. 癲癇雜志, 2024, 10(4): 295-298. doi: 10.7507/2096-0247.202405003 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

結節性硬化癥(Tuberous sclerosis complex,TSC)是由TSC1和TSC2基因突變導致的一種常染色體顯性遺傳性疾病,主要臨床表現為面部血管纖維瘤、癲癇發作和智力低下,心臟、腎臟和肺等多臟器受累等,發病率為1/22 000~1/6 000[1-3]。結節性硬化中有92%臨床表現為癲癇,其中超過50%為難治性癲癇[4]。根據致病基因的不同,將結節性硬化分為TSC1型和TSC2型[5]。

有文獻報道結節性硬化患者外周血基因陰性的患者比例約為10%~15%[6-7]。目前外周血基因陰性導致結節性硬化的機制還不清楚,其中不排除少部分嵌合突變的情況。文章分析了11例結節性硬化表現為難治性癲癇的患者的關于年齡、腦電圖、各個臟器的病變及認知、腦組織嵌合、術后腦電圖和發作情況。

1 方法

回顧性分析2008年4月—2024年2月就診于清華大學玉泉醫院癲癇中心并進行手術治療的205例主要臨床表現為癲癇的TSC患者,對所有患者及其家屬的外周血液進行了提取并基因檢測。基于Illumina技術測序平臺對TSC1和TSC2基因測序,包括家系全外顯子200X前后堿基測序及結節性硬化MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification)分析,根據ACMG分類指南以及患者的臨床表型進行致病性變異的篩選。11例患者都實施了詳細的術前檢查并進行了術前評估,包括頭皮長程視頻腦電圖發作監測、核磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)、正電子發射計算機斷層顯像(Positron emission tomography,PET)。對患者臨床資料都實施了詳細的分析包括年齡、腦電圖、各個臟器的病變情況及認知情況。該研究獲得清華大學玉泉醫院醫學倫理委員會審核批準,所有患者或監護人知情同意。

2 結果

205例難治性癲癇TSC患者中,外周血未發現基因突變11例(占5.4%)。11例患者中3例行腦組織基因檢測,其中1例有腦組織嵌合突變,余8例拒絕腦組織基因檢測或者因年份較早未實施腦組織基因檢測。

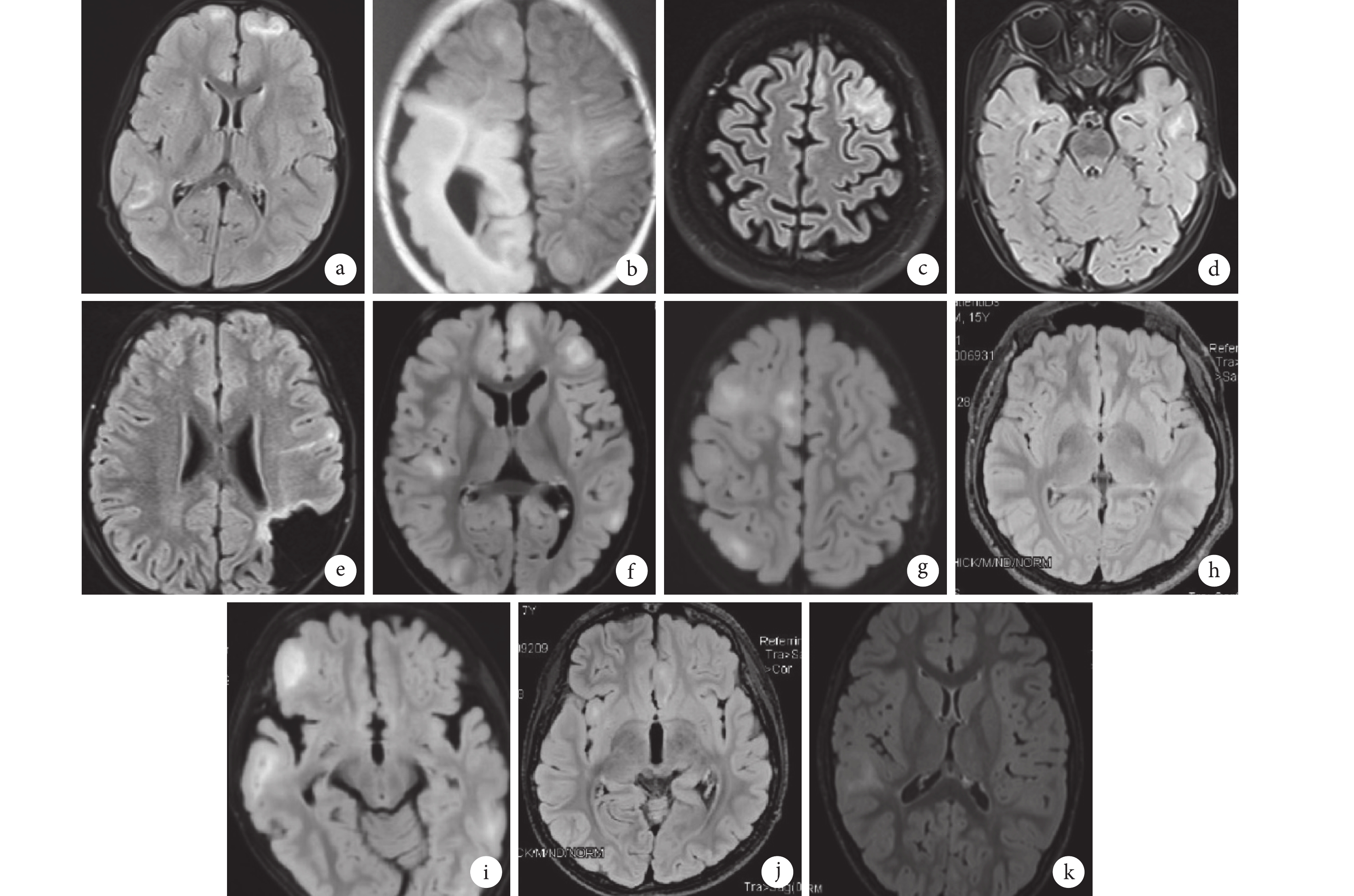

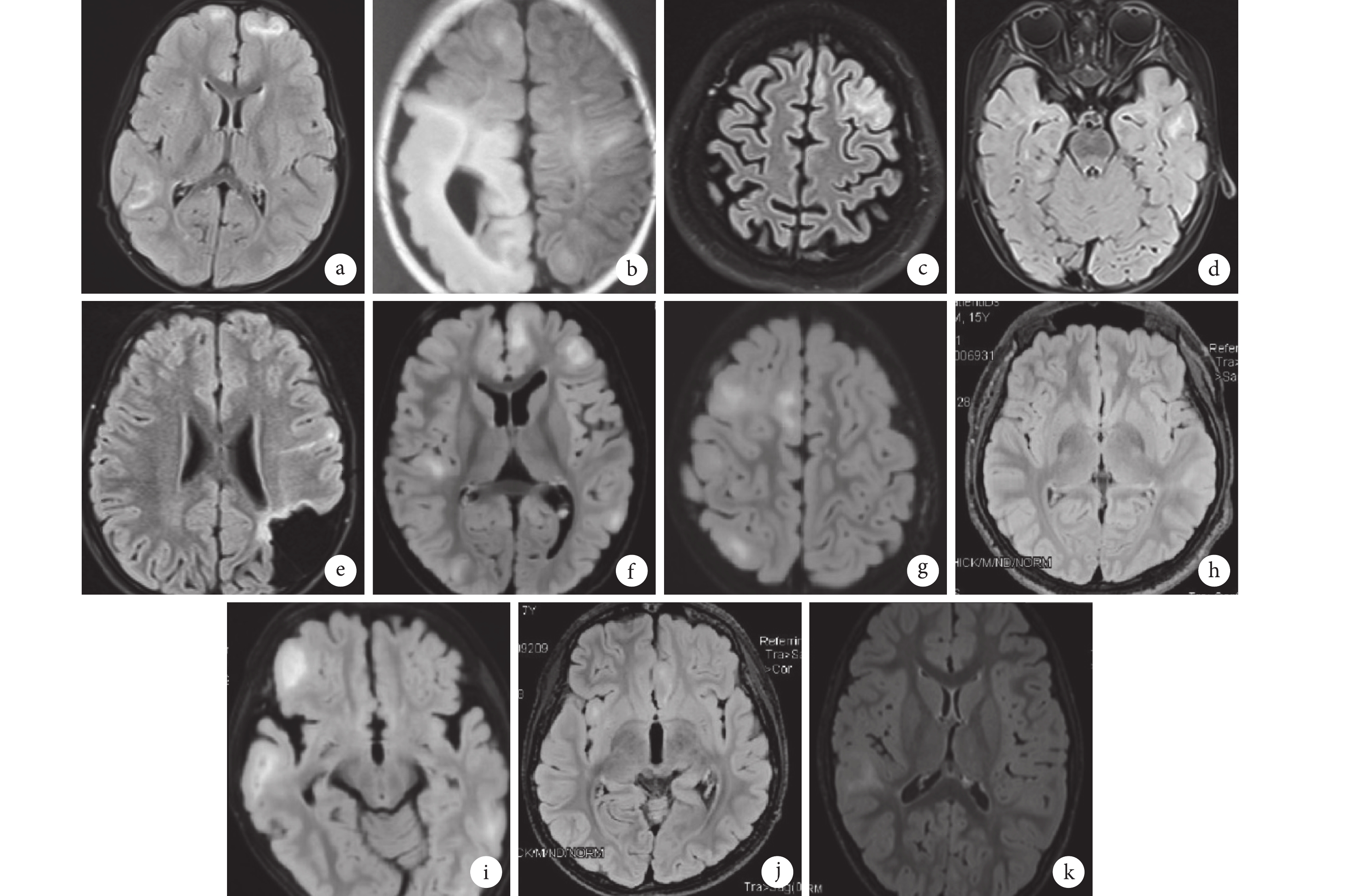

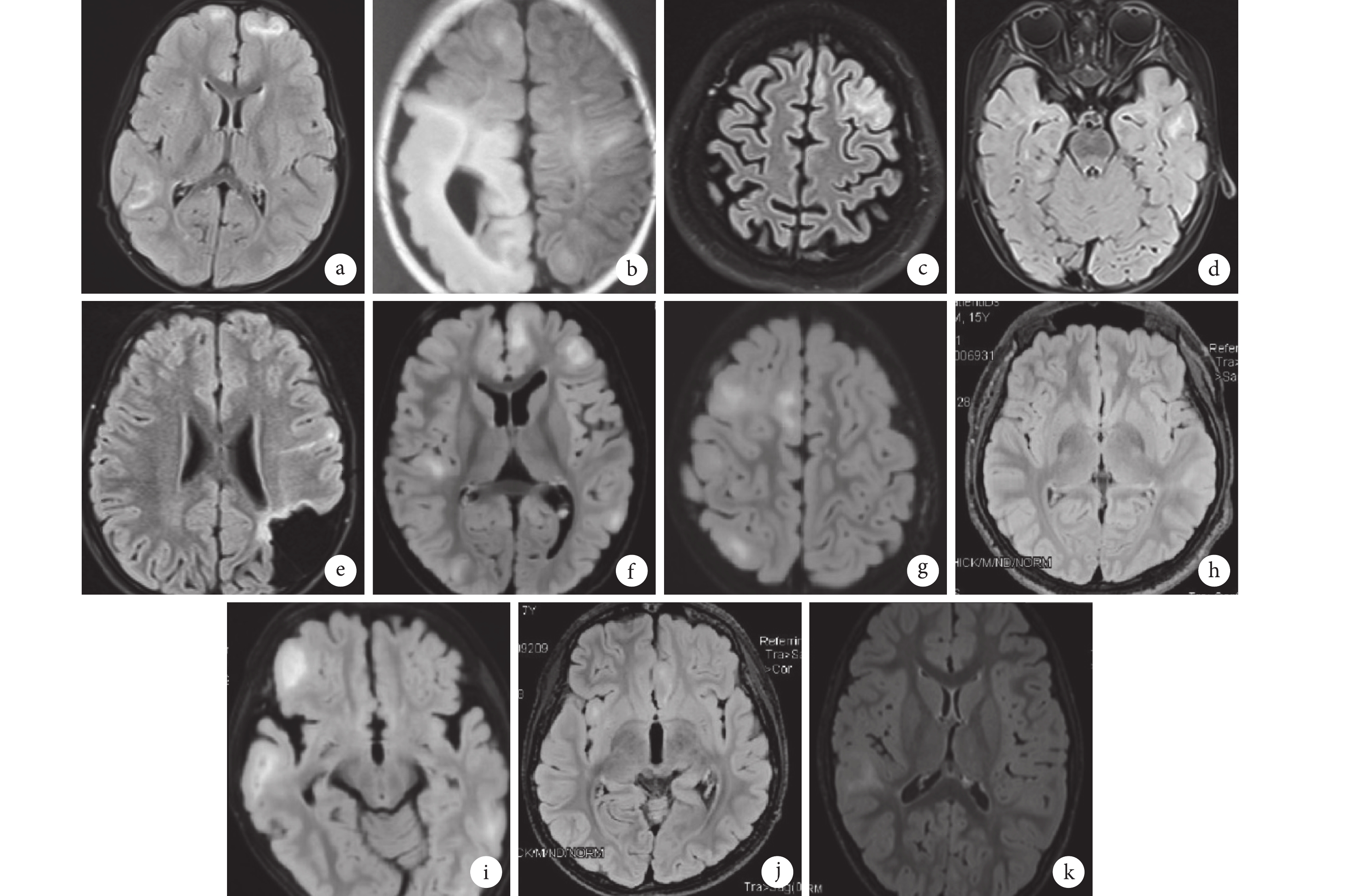

2例患者認知正常,余均異常。11例患者起病年齡為2月齡~11歲。起病年齡中位數為6月齡。<1歲起病的患者為8例(73%)。11例患者中均無室管膜下巨細胞星形細胞瘤(Subependymal giant cell astrocytoma,SEGA)。11例中1例有室管膜下結節,所有患者均有多個結節(圖1)。除大腦外,其余臟器的改變:2例多囊腎及皮膚改變、8例僅有皮膚改變、1例正常。腦電圖均為局灶性發作,每例患者每日均有發作(表1)。

圖1

患者部分Flair 像

圖1

患者部分Flair 像

a~k依次為患者 1-11,均可見明顯的多發結節病灶;e. 患者 5 為二次手術患者

患者術后隨訪時間最短為1年,最長為7年3個月。11例患者在術后一年之內均無發作。1例患者在術后一年至今出現多次發作,2例患者在術后1.5~2年期間,因為高燒或者自行停藥原因至今術后僅出現1次,余8例患者至今無發作。最長7年無發作。1年隨訪結果為11例患者(100%)達到Engel Ⅰ級,2年隨訪10例患者(91%)達到Engel Ⅰ級。

對患者的術后1、 2年腦電圖進行隨訪后發現,11例患者中有6例(50%)腦電圖術后一直正常、1例術后1年內腦電圖異常,之后正常、余4例一直有放電。Engel I級10例患者中 7例(70%)腦電圖正常。

3 討論

既往總結結節性硬化基因型和臨床型的文獻也不少見,但是僅分析了外周血基因陰性患者所占總結節性硬化患者比例及一般情況[6,8-9],并未總結分析基因突變陰性的結節性硬化患者手術預后情況,也未分析難治性癲癇患者基因陰性患者的一般情況。

既往文獻報道通過皮膚組織檢測可以達到85%的嵌合率[7]。由于費用昂貴等主觀原因家屬拒絕配合組織基因檢測。本文中難治性癲癇患者外周血基因陰性的患者比以往文獻中的比例低,為5.8%,可以推斷部分外周血基因陰性的TSC患者不是難治性癲癇,服藥可以控制。

普遍認為基因陰性的TSC患者臨床表現比TSC1和TSC2基因突變患者程度輕[10-11]。有研究認為基因陰性的大部分患者認知正常,起病年齡偏大,平均為5歲,癲癇發作不嚴重[10-11]。但本文發現難治性癲癇基因突變陰性患者認知情況大部分是落后的,1歲以下起病的占75%,中位數為6月齡,每天均有癲癇發作。即使患者3是11歲起病,認知仍有些落后。既往文獻皮膚改變在基因陰性的患者中的概率存在爭議的[10],本文認為在基因陰性的患者中大部分存在皮膚改變[12-13]。

基因陰性患者的大腦結節比有基因突變的患者結節并不少見[10],這種情況在最早期并未證實,現在已經被證實,基因陰性患者結節也很多[13-14]。文獻中提到所有基因陰性患者均無SEGA[10],與本文一致。通過這些病例我們也發現難治性癲癇基因陰性的患者的結節為多腦區,并且病灶突出。本中心對42例結節性硬化患者隨訪半年,42例患兒中EngelⅠ級31例(73.8%),以往文獻1年無發作率70%,2年無發作率為55%[15]。本文11例患者比此比例高,手術效果好,1年之內100%達到Engel Ⅰ級,2年之內91%達到Engel Ⅰ級。無論有無基因突變,結節性硬化術后1~2年腦電圖仍存在放電,之前總結31例Engel Ⅰ級中15例患者(48.4%)腦電圖正常[15],本文中Engel Ⅰ級10例患者中 7例(70%)腦電圖正常,基因陰性患者腦電圖正常率比較高。

本文的不足之處在于病例數少可能有偏差,目前仍在隨訪總結中。

通過總結11例患者,不可否認的是,即使外周血無基因突變,TSC依然會表現為難治性癲癇,尤其是起病年齡較小,發作頻繁的患者,值得欣慰的是其手術效果普遍很好,且術后腦電圖大部分都回歸正常。若患者藥物控制不佳,可以考慮手術治療。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

結節性硬化癥(Tuberous sclerosis complex,TSC)是由TSC1和TSC2基因突變導致的一種常染色體顯性遺傳性疾病,主要臨床表現為面部血管纖維瘤、癲癇發作和智力低下,心臟、腎臟和肺等多臟器受累等,發病率為1/22 000~1/6 000[1-3]。結節性硬化中有92%臨床表現為癲癇,其中超過50%為難治性癲癇[4]。根據致病基因的不同,將結節性硬化分為TSC1型和TSC2型[5]。

有文獻報道結節性硬化患者外周血基因陰性的患者比例約為10%~15%[6-7]。目前外周血基因陰性導致結節性硬化的機制還不清楚,其中不排除少部分嵌合突變的情況。文章分析了11例結節性硬化表現為難治性癲癇的患者的關于年齡、腦電圖、各個臟器的病變及認知、腦組織嵌合、術后腦電圖和發作情況。

1 方法

回顧性分析2008年4月—2024年2月就診于清華大學玉泉醫院癲癇中心并進行手術治療的205例主要臨床表現為癲癇的TSC患者,對所有患者及其家屬的外周血液進行了提取并基因檢測。基于Illumina技術測序平臺對TSC1和TSC2基因測序,包括家系全外顯子200X前后堿基測序及結節性硬化MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification)分析,根據ACMG分類指南以及患者的臨床表型進行致病性變異的篩選。11例患者都實施了詳細的術前檢查并進行了術前評估,包括頭皮長程視頻腦電圖發作監測、核磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)、正電子發射計算機斷層顯像(Positron emission tomography,PET)。對患者臨床資料都實施了詳細的分析包括年齡、腦電圖、各個臟器的病變情況及認知情況。該研究獲得清華大學玉泉醫院醫學倫理委員會審核批準,所有患者或監護人知情同意。

2 結果

205例難治性癲癇TSC患者中,外周血未發現基因突變11例(占5.4%)。11例患者中3例行腦組織基因檢測,其中1例有腦組織嵌合突變,余8例拒絕腦組織基因檢測或者因年份較早未實施腦組織基因檢測。

2例患者認知正常,余均異常。11例患者起病年齡為2月齡~11歲。起病年齡中位數為6月齡。<1歲起病的患者為8例(73%)。11例患者中均無室管膜下巨細胞星形細胞瘤(Subependymal giant cell astrocytoma,SEGA)。11例中1例有室管膜下結節,所有患者均有多個結節(圖1)。除大腦外,其余臟器的改變:2例多囊腎及皮膚改變、8例僅有皮膚改變、1例正常。腦電圖均為局灶性發作,每例患者每日均有發作(表1)。

圖1

患者部分Flair 像

圖1

患者部分Flair 像

a~k依次為患者 1-11,均可見明顯的多發結節病灶;e. 患者 5 為二次手術患者

患者術后隨訪時間最短為1年,最長為7年3個月。11例患者在術后一年之內均無發作。1例患者在術后一年至今出現多次發作,2例患者在術后1.5~2年期間,因為高燒或者自行停藥原因至今術后僅出現1次,余8例患者至今無發作。最長7年無發作。1年隨訪結果為11例患者(100%)達到Engel Ⅰ級,2年隨訪10例患者(91%)達到Engel Ⅰ級。

對患者的術后1、 2年腦電圖進行隨訪后發現,11例患者中有6例(50%)腦電圖術后一直正常、1例術后1年內腦電圖異常,之后正常、余4例一直有放電。Engel I級10例患者中 7例(70%)腦電圖正常。

3 討論

既往總結結節性硬化基因型和臨床型的文獻也不少見,但是僅分析了外周血基因陰性患者所占總結節性硬化患者比例及一般情況[6,8-9],并未總結分析基因突變陰性的結節性硬化患者手術預后情況,也未分析難治性癲癇患者基因陰性患者的一般情況。

既往文獻報道通過皮膚組織檢測可以達到85%的嵌合率[7]。由于費用昂貴等主觀原因家屬拒絕配合組織基因檢測。本文中難治性癲癇患者外周血基因陰性的患者比以往文獻中的比例低,為5.8%,可以推斷部分外周血基因陰性的TSC患者不是難治性癲癇,服藥可以控制。

普遍認為基因陰性的TSC患者臨床表現比TSC1和TSC2基因突變患者程度輕[10-11]。有研究認為基因陰性的大部分患者認知正常,起病年齡偏大,平均為5歲,癲癇發作不嚴重[10-11]。但本文發現難治性癲癇基因突變陰性患者認知情況大部分是落后的,1歲以下起病的占75%,中位數為6月齡,每天均有癲癇發作。即使患者3是11歲起病,認知仍有些落后。既往文獻皮膚改變在基因陰性的患者中的概率存在爭議的[10],本文認為在基因陰性的患者中大部分存在皮膚改變[12-13]。

基因陰性患者的大腦結節比有基因突變的患者結節并不少見[10],這種情況在最早期并未證實,現在已經被證實,基因陰性患者結節也很多[13-14]。文獻中提到所有基因陰性患者均無SEGA[10],與本文一致。通過這些病例我們也發現難治性癲癇基因陰性的患者的結節為多腦區,并且病灶突出。本中心對42例結節性硬化患者隨訪半年,42例患兒中EngelⅠ級31例(73.8%),以往文獻1年無發作率70%,2年無發作率為55%[15]。本文11例患者比此比例高,手術效果好,1年之內100%達到Engel Ⅰ級,2年之內91%達到Engel Ⅰ級。無論有無基因突變,結節性硬化術后1~2年腦電圖仍存在放電,之前總結31例Engel Ⅰ級中15例患者(48.4%)腦電圖正常[15],本文中Engel Ⅰ級10例患者中 7例(70%)腦電圖正常,基因陰性患者腦電圖正常率比較高。

本文的不足之處在于病例數少可能有偏差,目前仍在隨訪總結中。

通過總結11例患者,不可否認的是,即使外周血無基因突變,TSC依然會表現為難治性癲癇,尤其是起病年齡較小,發作頻繁的患者,值得欣慰的是其手術效果普遍很好,且術后腦電圖大部分都回歸正常。若患者藥物控制不佳,可以考慮手術治療。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。