引用本文: 王中鳴, 王琴, 彭瓊, 黃亞輝, 李振光, 陳攀, 盧軍. 迷走神經刺激術治療兒童難治性癲癇的臨床療效初步分析. 癲癇雜志, 2024, 10(5): 398-403. doi: 10.7507/2096-0247.202406011 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

癲癇是常見的兒童神經系統慢性疾病,2010年國際抗癲癇聯盟將正確應用2種或以上的抗癲癇發作藥物后仍控制不佳、反復發作,未能達到持續未發作者稱為藥物難治性癲癇。目前治療手段有手術切除致癇灶、神經調控以及生酮飲食治療,部分患兒通過手術切除致癇灶療效良好,但仍有患兒因無法精準定位致癇灶、存在多個致癇灶或致癇灶位于功能區等難以手術[1],其中迷走神經刺激術(Vagus nerve stimulation,VNS)微創,對于難以定位致癇灶以及各種發作類型的癲癇患者均有效,并且VNS的療效兒童患者優于成人,目前逐漸在臨床中廣泛應用[2-3];但國內對于VNS治療兒童藥物難治性癲癇患者的報道較少,本研究通過單中心病例回顧研究,對其臨床療效進行初步分析以及探討其療效的影響因素,旨在為VNS治療兒童藥物難治性癲癇獲得更好的手術效果提供幫助。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析湖南省第二人民醫院2016年1月—2023年4月行VNS手術治療的22例藥物難治性癲癇患兒,其中男12例、女10例,年齡3~17歲;局灶性起源9例、全面性起源13例;全面性發作15例、局灶性發作7例;5例患兒合并癲癇綜合征;致癇灶位于左側5例、右側4例、雙側13例;基因性病因4例、感染性病因3例、結構性病因2例、免疫性病因1例、特發性病因9例、缺血缺氧性腦病病因3例。本研究所有患兒監護人均知情同意,并經湖南省第二人民醫院醫學倫理委員會批準(KY2022-016-02)。

1.2 手術過程

患者在全麻插管下行左側迷走神經刺激術,患者全麻插管麻醉滿意后,予患者取仰臥頭右側位,取左側頸部橫切口,長約3 cm,常規絡合碘消毒,鋪巾,切開皮膚及頸闊肌,鈍性分離,拉開胸鎖乳突肌,剪開頸動脈鞘,于頸內動脈及頸內靜脈之間找到左側迷走神經,予以游離一段神經長約3 cm,顯微鏡下予以將刺激電極負、正極及固定錨(北京品馳醫療設備股份有限公司、常州瑞神安醫療器械有限公司)纏于迷走神經上,將電極線固定于胸鎖乳突肌上,于左鎖骨下腋前作一長約5 cm縱形切口,切開皮膚及皮下組織,予以皮下建立隧道連接頸部切口,將電極線通過皮下隧道穿出,連接脈沖發生器,將脈沖發生器置于皮下。

1.3 調機流程

術后1周開機,起始參數設置為:電流0.2 mA,頻率30 HZ,脈寬500 us,刺激時間30 s,間隔時間5 min,磁石鐵輸出電流為0.4 mA;術后半年內每隔1個月調機1次,每次電流增加0.2~0.3 mA,將電流調整至1.2~1.6 mA,之后每3個月調機1次,調整至合適電流。

1.4 術后隨訪

由癲癇中心專科醫師對患者進行隨訪,記錄患者術后1、3、6、9、12個月的發作次數、頻率、服藥情況以及不良反應等;督促患者完善癲癇日記,本組患者隨訪時間均超過12個月以上。

1.5 評價指標

患者手術療效的評估:① 發作頻率減少率按照公式:[基線發作次數/月?隨訪時發作次數/月)/(基線發作次數/月)×100%]計算。將發作減少≥50%者定義為應答組,反之則為無應答組。隨訪時間至術后12個月;② McHugh療效分級:Ⅰ級,發作頻率減少>80%;Ⅱ級,發作頻率減少50%~79%;Ⅲ級,發作頻率減少<50%;Ⅳ級,僅在使用磁鐵時受益;Ⅴ級,無改善。

1.6 統計方法

用SPSS 23.0統計學軟件及GraphPad Prism9進行數據分析和圖表制作。對計量資料進行Shapiro-Wilk正態性檢驗,若Shapiro-Wilk檢驗P>0.05,則判斷計量資料滿足正態分布。反之,則該計量資料不滿足正態分布。對符合正態分布計量資料采用均數±標準差( )表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;對不符合正態分布的計量資料采用M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Witney U檢驗。計數資料以百分率(%)對比,兩組比較采用χ2檢驗。將具有意義的指標(P<0.05)進行單因素和多因素Logistics回歸分析,計算出獨立危險因素的比值比(Odd ratio,OR),P<0.05為差異具有統計學意義。

)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;對不符合正態分布的計量資料采用M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Witney U檢驗。計數資料以百分率(%)對比,兩組比較采用χ2檢驗。將具有意義的指標(P<0.05)進行單因素和多因素Logistics回歸分析,計算出獨立危險因素的比值比(Odd ratio,OR),P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結 果

2.1 人口學資料

本研究共納入在我院連續接受治療的難治性癲癇患兒22例,其中男12例、女10例。年齡<7歲共5例、7~14歲共12例、>14歲共5例。病史<3年共7例、3~10年共10例、>10年共5例。VEEG起源于左側5例、右側4例、雙側13例。詳見表1。

2.2 兒童癲癇療效的單因素分析

應答組患兒年齡為(12.47 ± 3.93)歲、無應答組患兒年齡為(10.29 ± 3.68)歲,兩組患兒年齡無明顯差異(P>0.05)。應答組患兒病史為(7.50 ± 4.75)年、無應答組患兒年齡為(5.50 ± 4.07)年,兩組患兒病史無明顯差異(P>0.05)。應答組患兒術前發作頻率為(44.07 ± 53.79)次/月、無應答組患兒術前發作頻率為(100.71 ± 137.34)次/月,兩組患兒術前發作頻率無明顯差異(P>0.05)。應答組7例男性患兒、8例女性患兒;無應答組患兒2例男性患兒、5例女性患兒,兩組之間無統計學差異(P>0.05)。應答組患兒VEEG(起源灶側別)左側起源3例、右側1例、雙側11例;無應答組患兒VEEG(起源灶側別)左側起源2例、右側3例、雙側2例,兩組之間無統計學差異(P>0.05)。應答組患兒全面性發作13例、局灶性發作2例;無應答組患兒全面性發作2例、局灶性發作5例,應答組患者全面性發作患者數量顯著多于無應答組(P<0.05)。其余病因及共患病中兩組患兒間差異均無統計學意義(P>0.05)。詳見表2。

;n(%)]

;n(%)]

2.3 兒童癲癇不同時間點發作減少率、有效率及McHugh療效分級

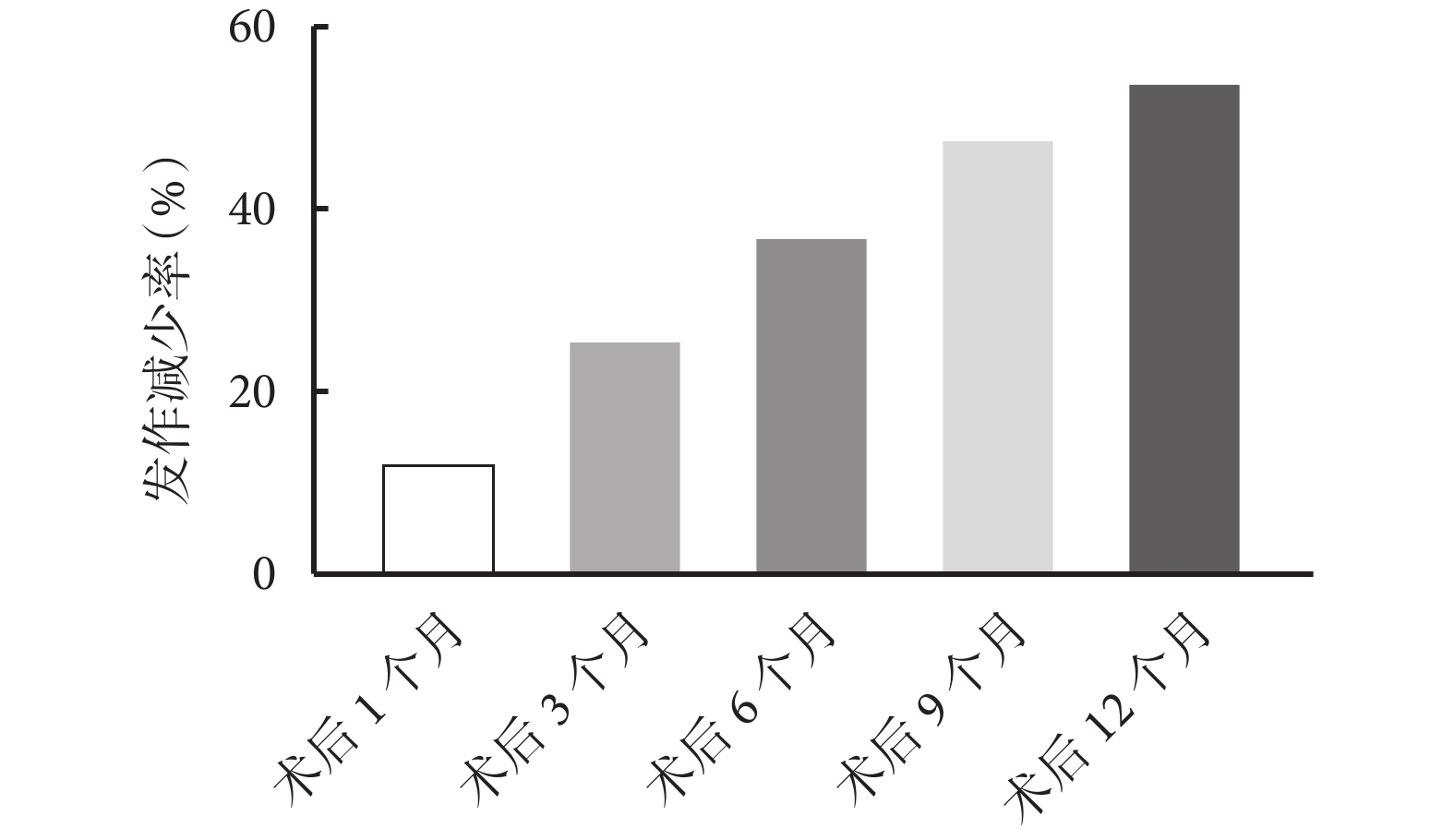

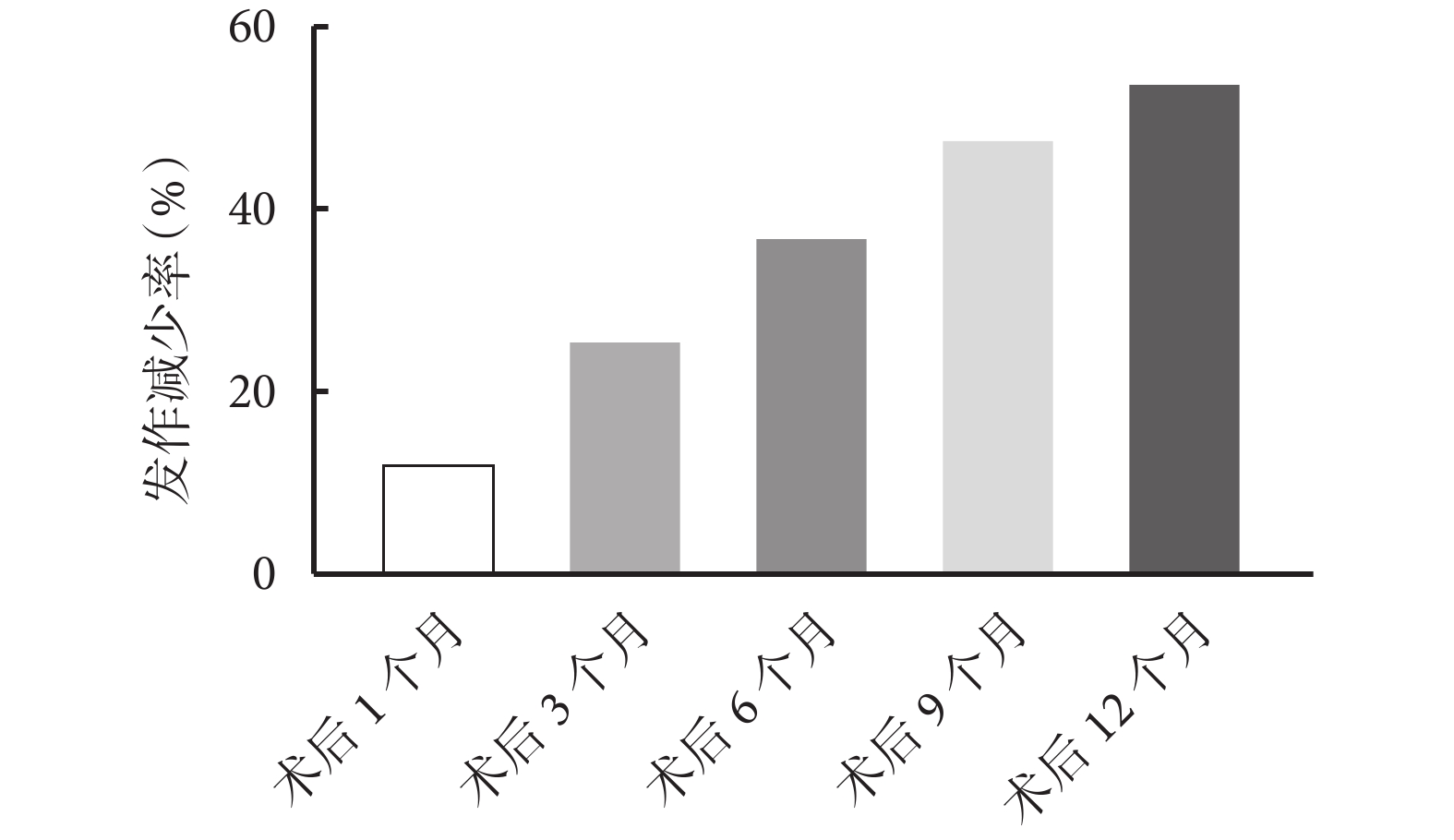

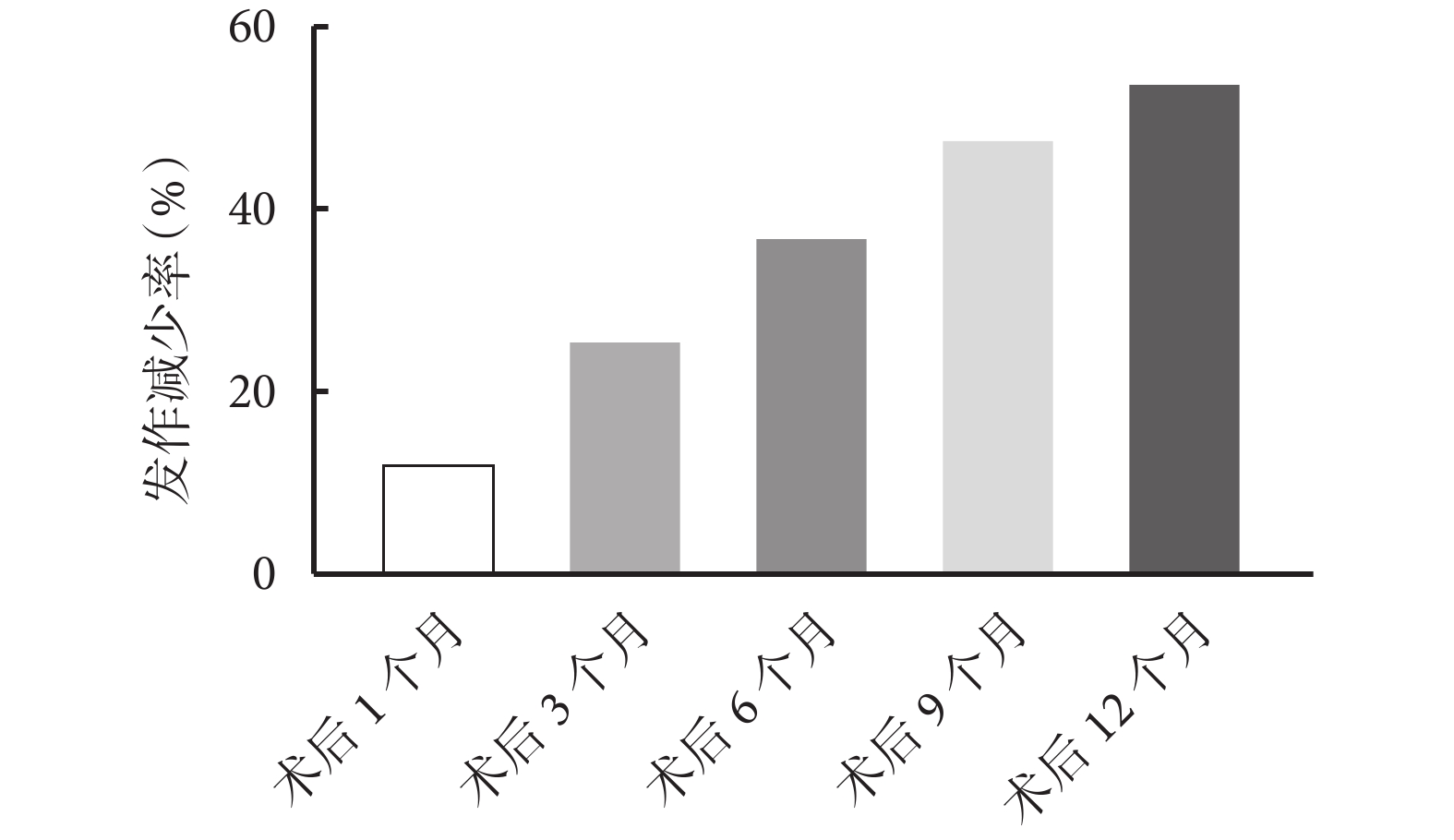

兒童術后1、3、6、9、12個月的癲癇發作減少率分別為12.66%、26.10%、37.47%、48.18%、54.38%,術后3、6、9、12個月均較術后1個月的發作減少率進一步增加,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見圖1。

圖1

兒童癲癇不同時間點發作減少率

圖1

兒童癲癇不同時間點發作減少率

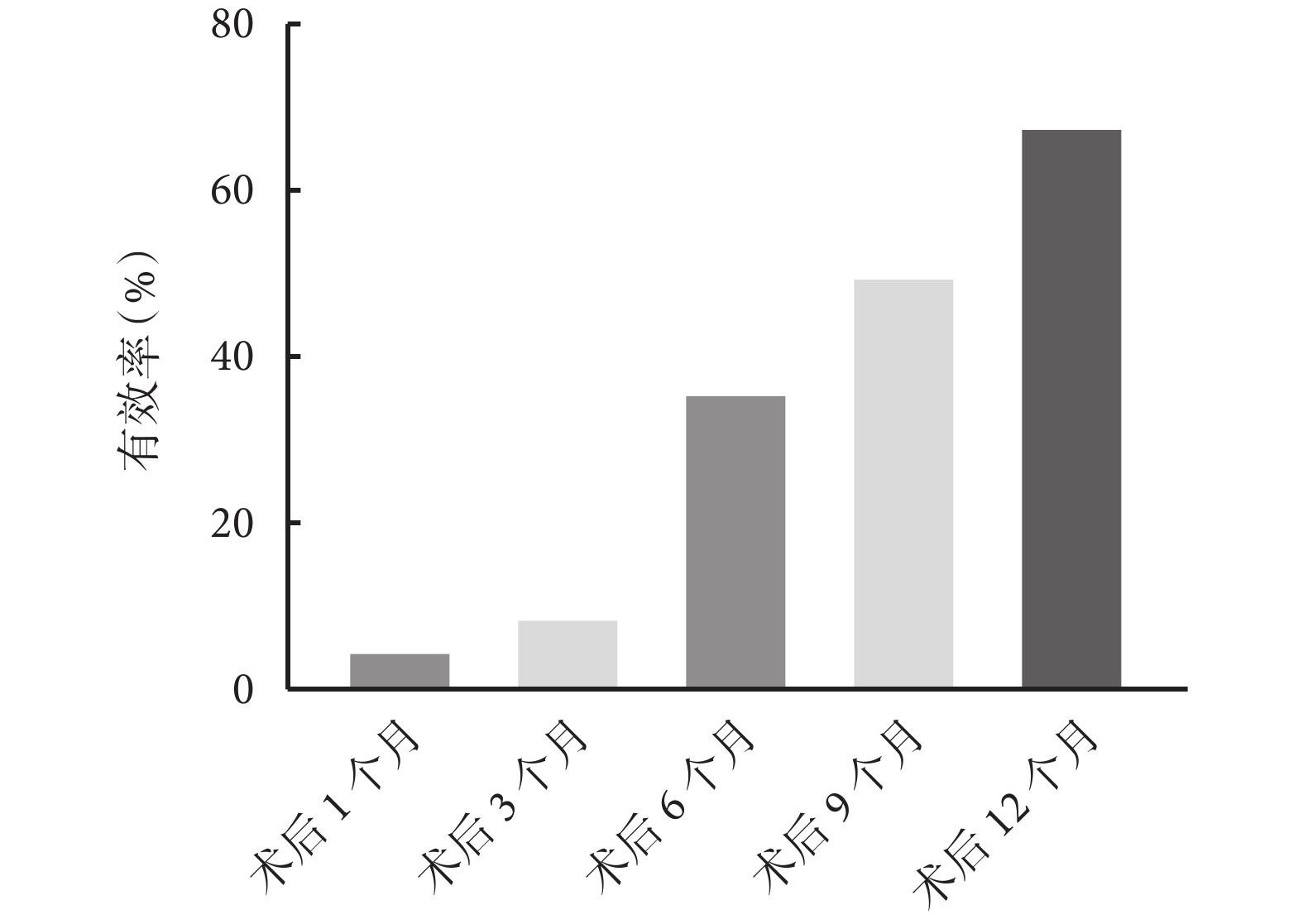

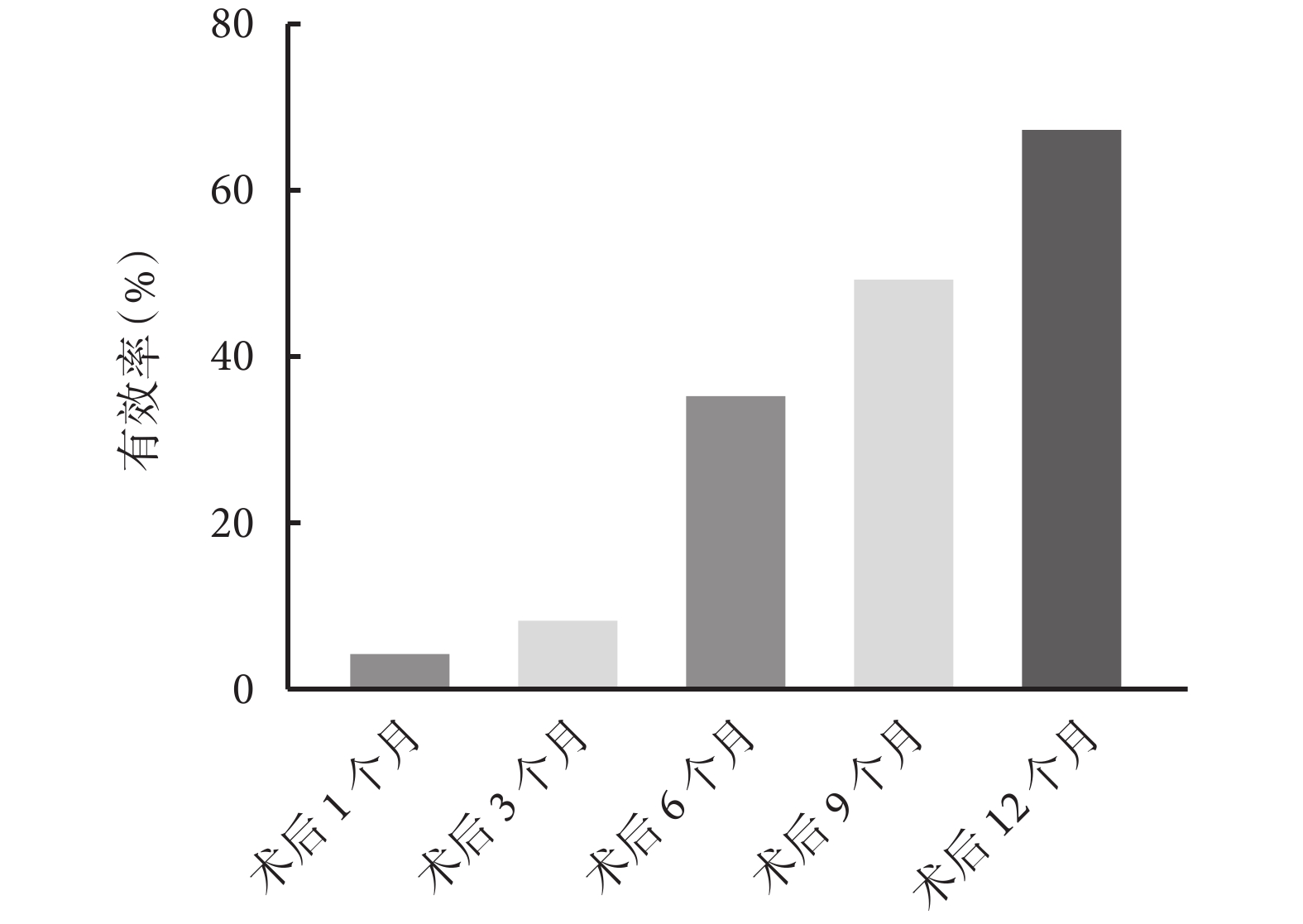

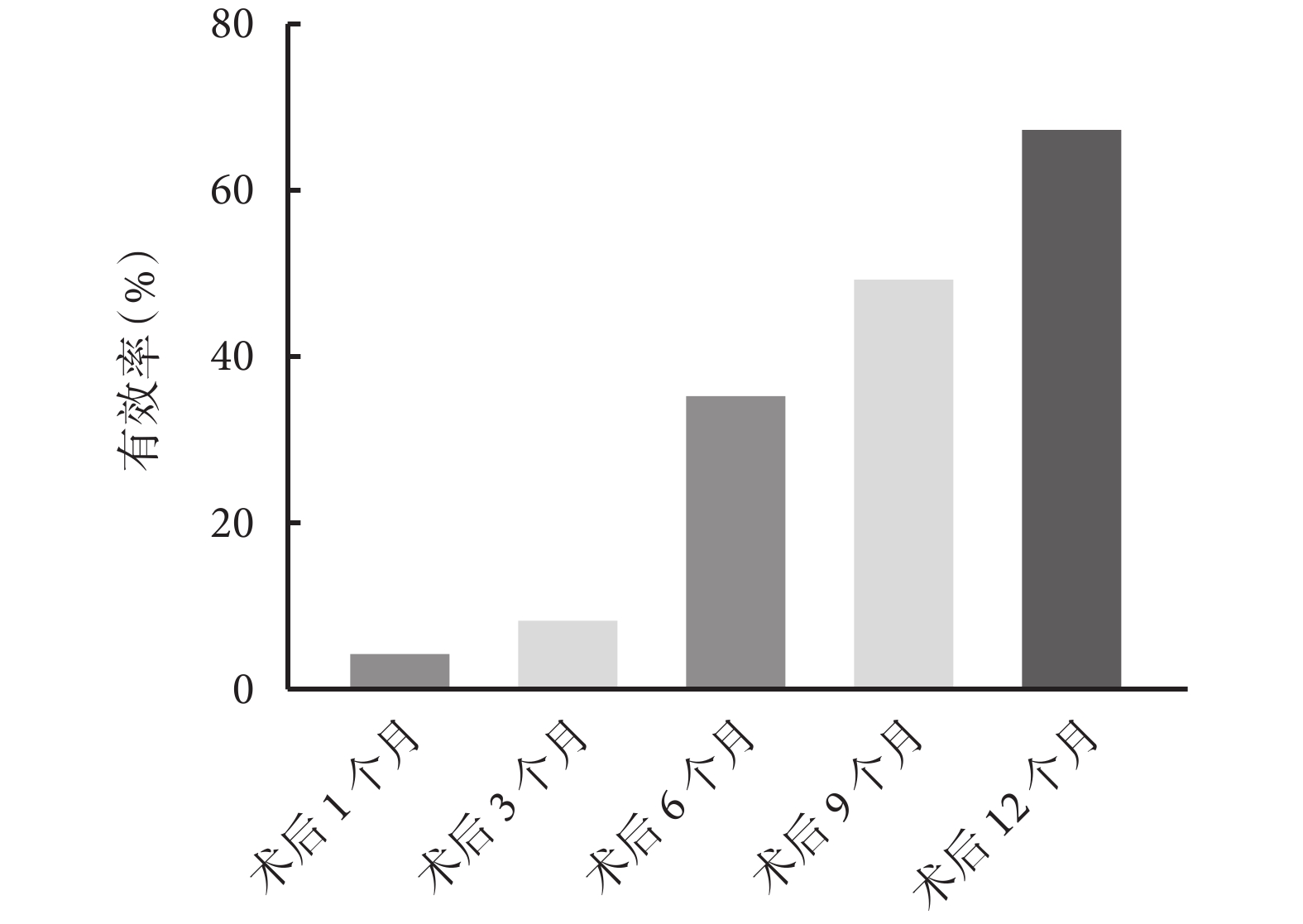

兒童術后1、3、6、9、12個月有效率分別為5.00%、9.00%、36.00%、50.00%、68.00%。詳見圖2。

圖2

兒童癲癇術后不同時間點有效率

圖2

兒童癲癇術后不同時間點有效率

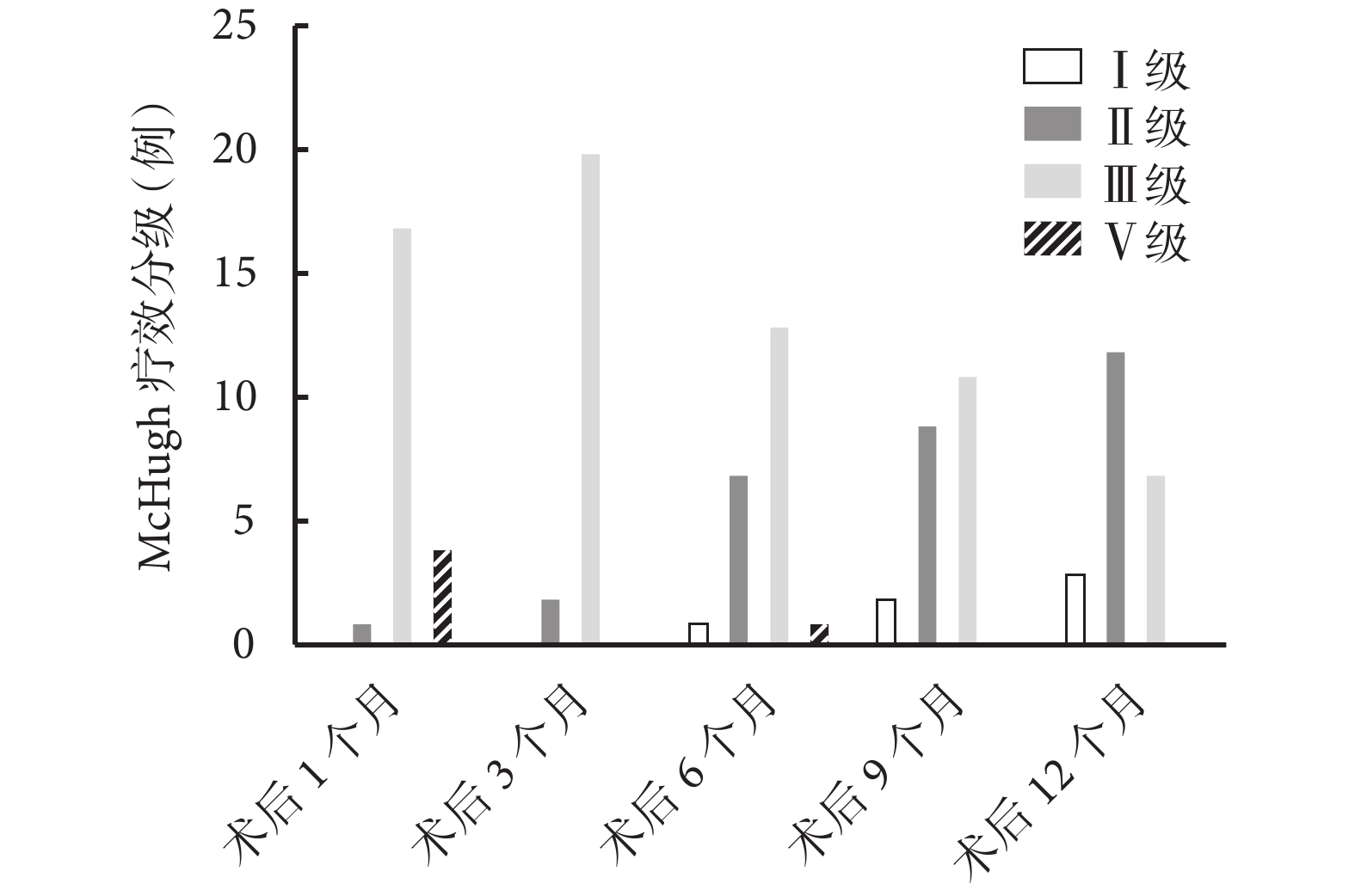

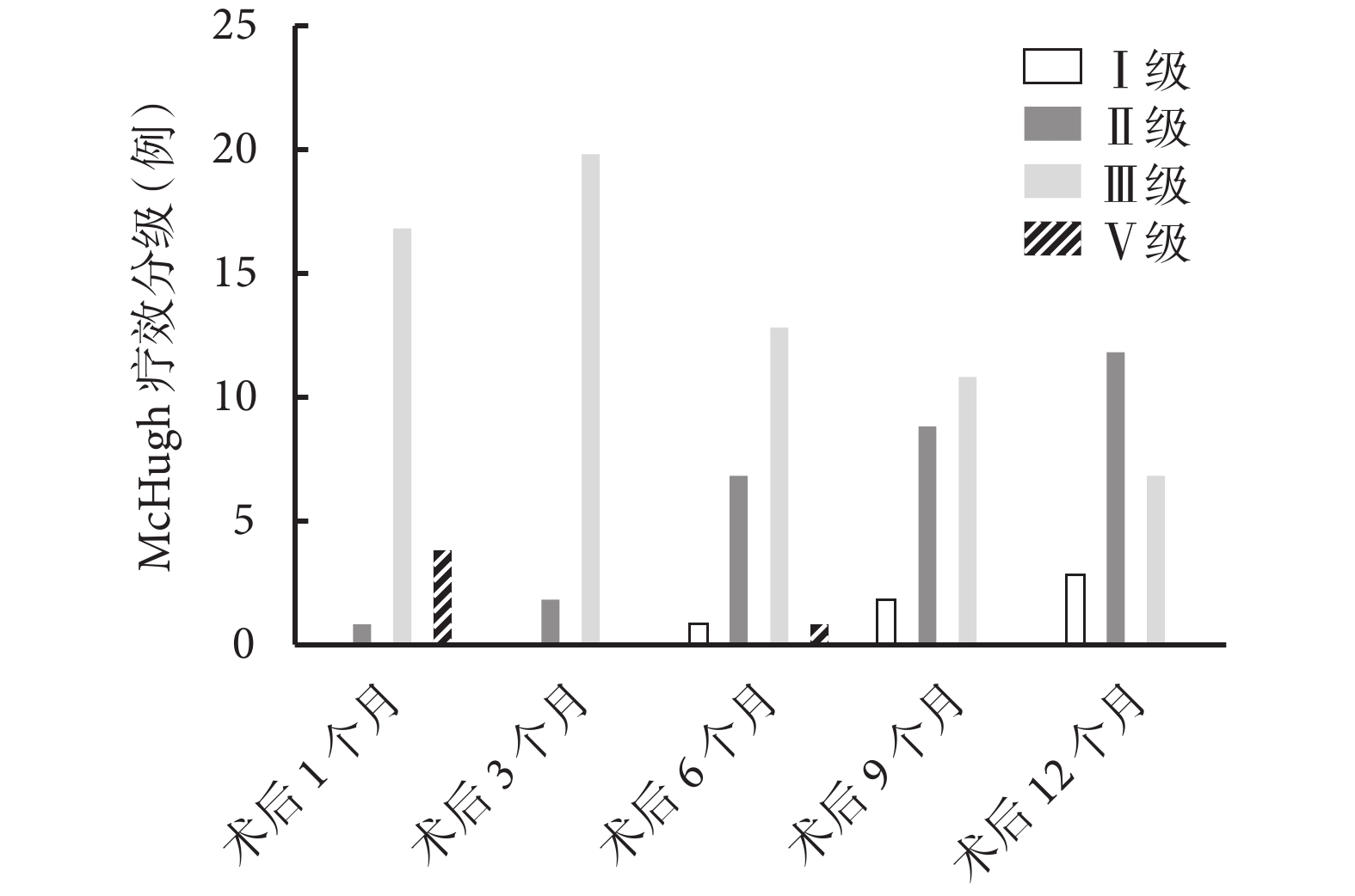

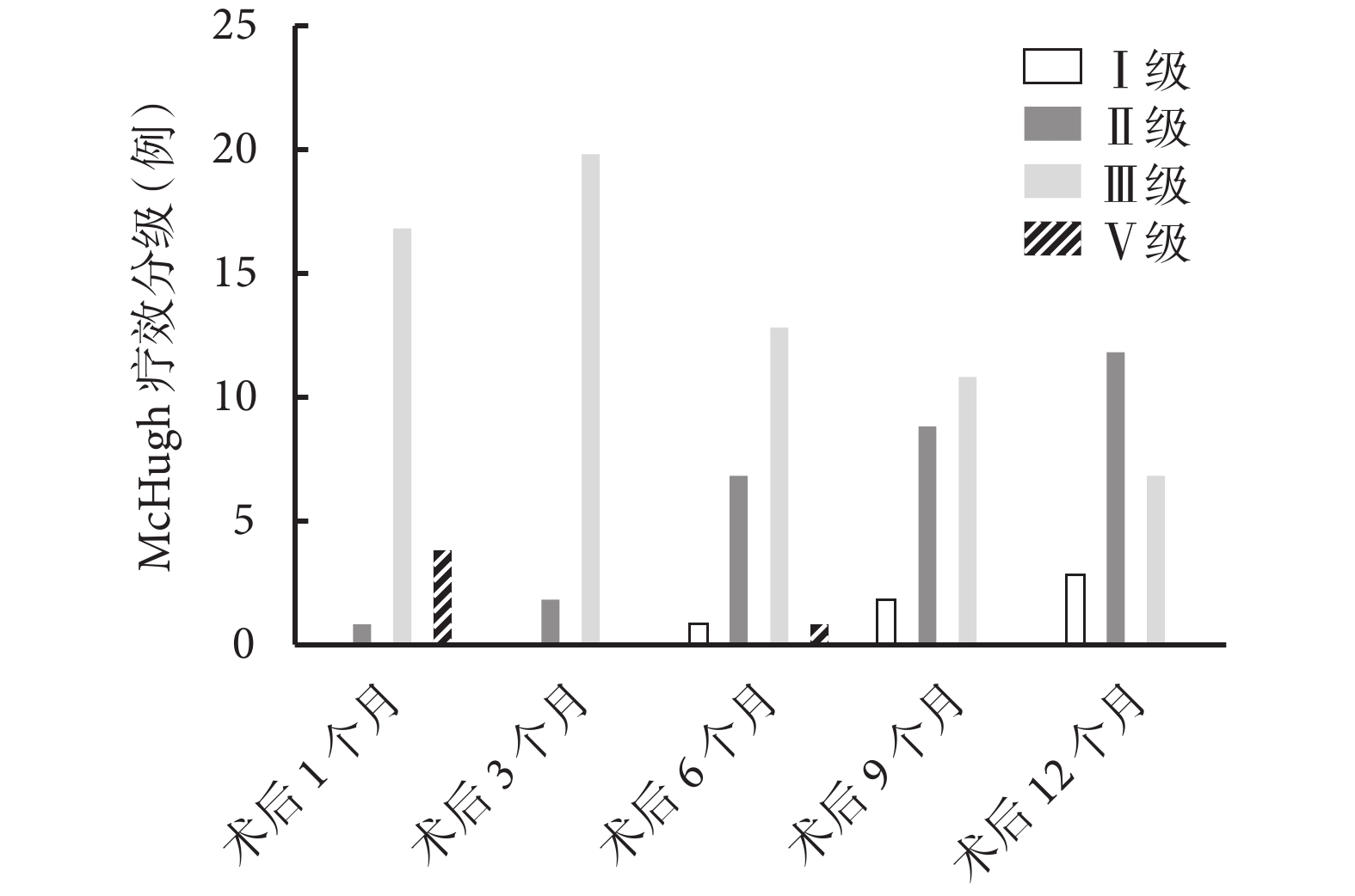

兒童癲癇術后不同時間點McHugh療效分級,術后1個月McHugh療效分級0例Ⅰ級、1例Ⅱ級、17例Ⅲ級、4例Ⅴ級;術后3個月McHugh療效分級0例Ⅰ級、2例Ⅱ級、20例Ⅲ級、0例Ⅴ級;術后6個月McHugh療效分級1例Ⅰ級、7例Ⅱ級、13例Ⅲ級、1例Ⅴ級;術后9個月McHugh療效分級2例Ⅰ級、9例Ⅱ級、11例Ⅲ級、0例Ⅴ級;術后12個月McHugh療效分級3例Ⅰ級、12例Ⅱ級、7例Ⅲ級、0例Ⅴ級。詳見圖3。

圖3

兒童癲癇不同時間點McHugh療效分級

圖3

兒童癲癇不同時間點McHugh療效分級

2.4 VNS療效的單因素和多因素Logistic回歸分析

將單因素分析中差異具有統計學意義(P<0.05)的指標分別進行單因素和多因素Logistic回歸分析,其中自變量為術后藥物種類及發作類型。因變量為療效分組(應答組為0、無應答組為1)。

VNS療效的單因素Logistic回歸分析表明,發作類型與兒童癲癇療效相關,其中全面性發作相比于局灶性發作術后療效更佳(P<0.05)。術后藥物種類在單因素Logistic回歸分析無明顯統計學意義(P>0.05)。詳見表3。

VNS療效的多因素Logistic回歸分析表明,發作類型與兒童癲癇療效相關,其中全面性發作相比于局灶性發作術后療效更佳(P<0.05)。術后藥物種類在多因素Logistic回歸分析無明顯統計學意義(P>0.05)。詳見表4。

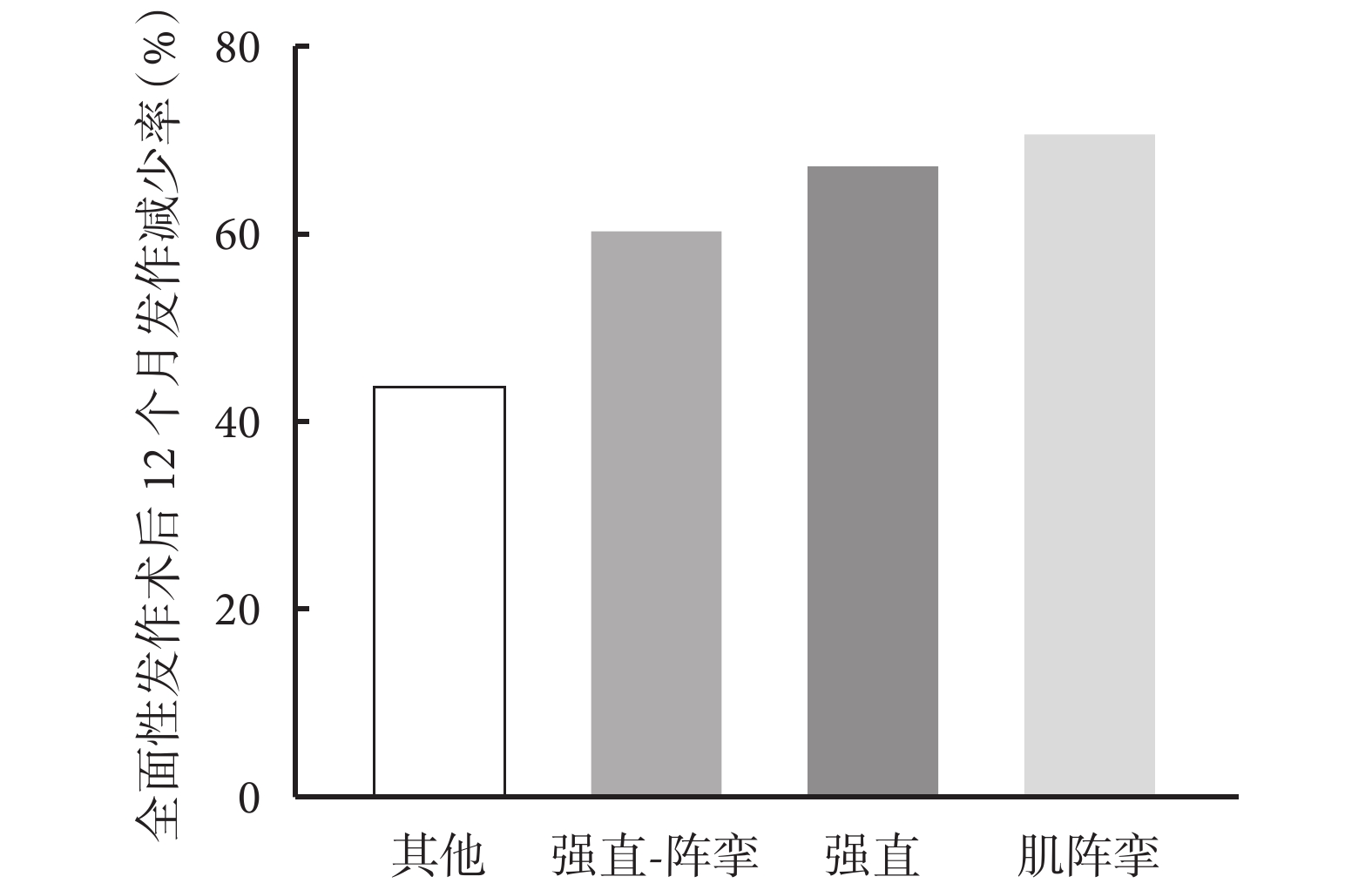

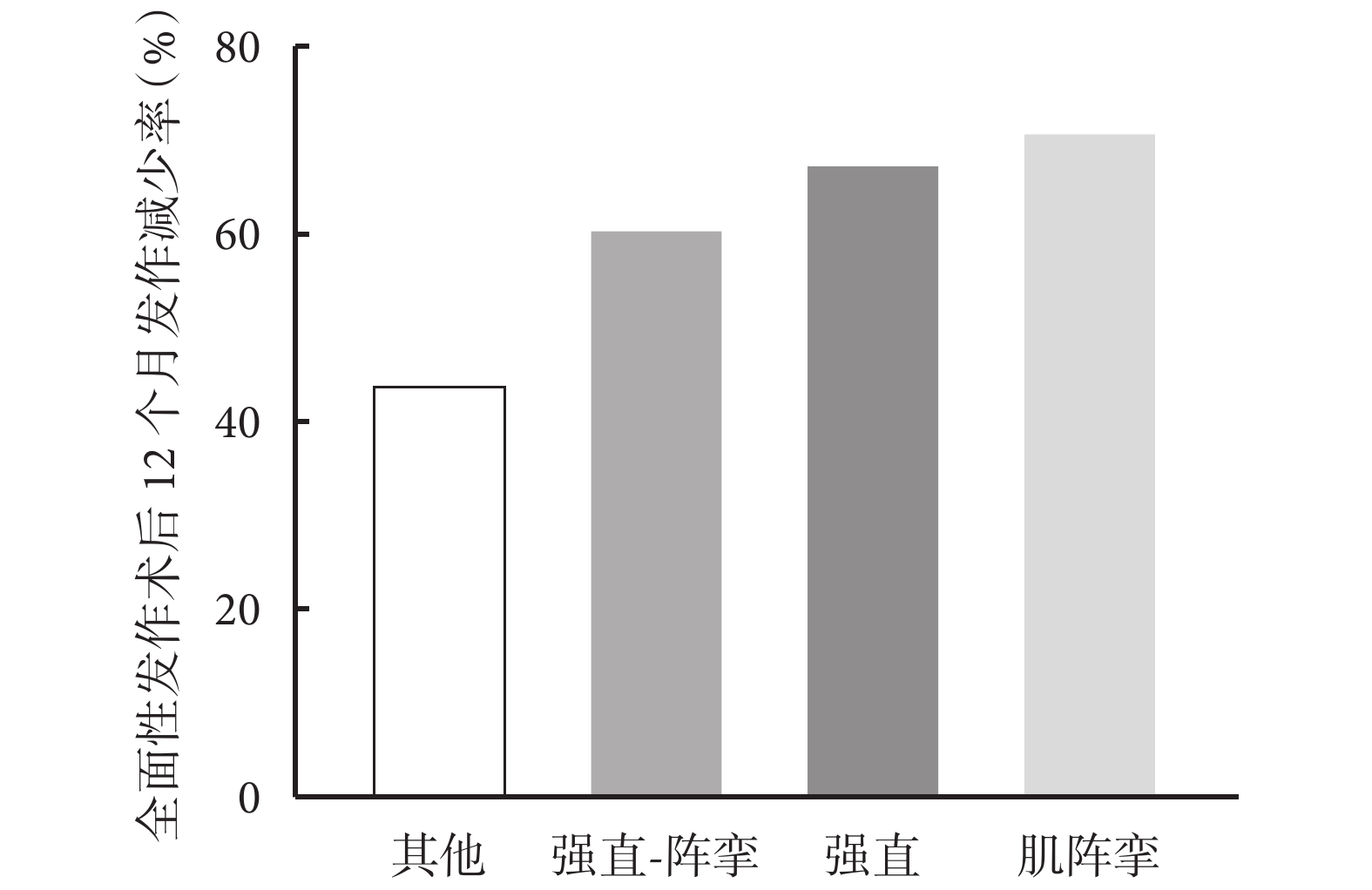

2.5 不同類型全面性發作術后12個月發作減少率比較

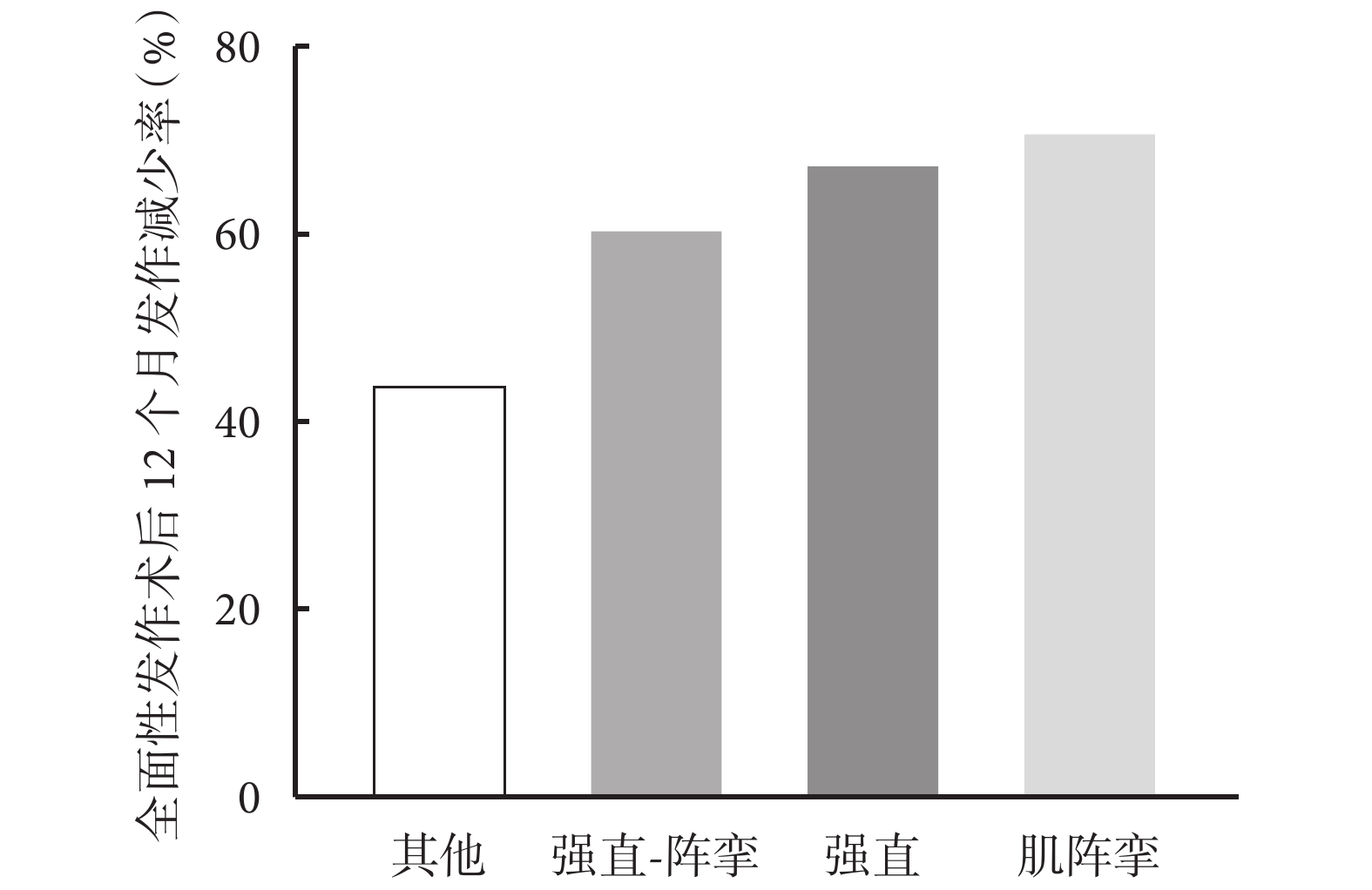

不同類型全面性發作中,其他類型術后12個月發作減少率平均值為44.45%、強直-陣攣類型為61.03%、強直類型為67.92%、肌陣攣類型為71.04%。可看出在全面性發作中,肌陣攣類型術后療效優于強直類型、強直類型優于強直-陣攣類型、強直-陣攣類型優于其他類型。詳見圖4。

圖4

不同類型全面性發作術后12月發作減少率比較

圖4

不同類型全面性發作術后12月發作減少率比較

3 討論

我國每年癲癇新發患病人數約65萬~70萬,目前有近1 000萬癲癇患者,其中兒童與老年人是患者人群的高峰,約30%的患者最終發展成為藥物難治性癲癇[4-5]。經過嚴格且詳盡的術前評估后,若能精準定位致癇灶,理論上來說開顱手術切除致癇灶是其首選治療方案,若無法準確定位致癇灶或存在多個致癇灶或致癇灶位于重要功能區等無法手術切除的藥物難治性患者,推薦其行VNS等神經調控治療手段。在本研究中,7例患兒臨床發作類型為局灶性發作,4例患兒解剖-電-臨床所定位的致癇灶不一致,患兒家屬因行二期評估(立體定向腦電圖)費用高、住院時間久等原因,最終要求行VNS治療;2例患兒能精準定位致癇灶,但因其離功能區較近,手術切除可能會導致神經功能障礙,故而選擇行VNS治療。但研究中發現1例局灶性起源,并且頭部MRI提示可能為局灶性皮質發育不良,但患兒家屬因開顱切除性手術較VNS風險高、創傷大、并發癥多,患兒家屬難以接受,也最終選擇VNS治療,術后3個月隨訪時發現患兒未再出現癲癇發作。隨著目前對于癲癇網絡的研究愈發深入,發現若未同時切除致癇網絡(即癲癇源區、發作起始及異常的中心節點),不能改變網絡間聯系,從而預后不佳[6-9]。VNS是通過脈沖發生器刺激頸部迷走神經上行傳入沖動,從而抑制神經元異常同步化放電以及癲癇網絡的傳播,減輕或終止癲癇發作[10-12]。研究發現VNS對于兒童發作減少率高于其他人群,即時VNS可降低癲癇患者腦功能,降低患者發作對腦功能網絡的易損性,并且VNS可促進腦網絡結構重建[13-14],這可能是兒童VNS手術療效較好的一大原因。

本研究共納入22例患兒,術后12個月癲癇發作減少率為54.38%、有效率為68%,術后12個月McHugh療效分級Ⅰ級3例、Ⅱ級12例、Ⅲ級7例、Ⅴ級0例。與國內外文獻報道基本相近[15],且本研究中術后1、3、6、9、12個月平均發作減少率分別為12.66%、26.10%、37.47%、48.18%、54.38%,有效率分別為5.00%、9.00%、36.00%、50.00%、68.00%,隨治療時間延長及參數調整,其療效逐漸增加。本組僅3例患兒出現術后一過性聲音嘶啞,其余均未出現相關不良反應。

為了探討其療效的影響因素,本研究將發作減少率≥50%的患者定義為應答者,分別使用Mann-Witney U檢驗、χ2檢驗,將具有統計學意義的指標(P<0.05)進行單因素和多因素Logistics回歸分析。結果顯示發作類型與兒童癲癇療效相關,其中全面性發作相比于局灶性發作術后療效更佳(P<0.05),且在全面性發作中,強直類型術后12個月發作減少率平均值為67.92%、肌陣攣類型術后12月發作減少率平均值為71.04%,高于強直-陣攣以及痙攣等其他類型。與既往研究相反[16],本研究表明全面性發作的難治性癲癇患兒對VNS療效更好,其中對于肌陣攣發作控制效果更優。本研究納入對象均為已正確使用2種或2種以上抗癲癇發作藥物后仍效果不佳的藥物難治性癲癇患兒,隨著藥物種類增多,患者的發作控制增益顯著減少。有臨床研究發現,更換第3種抗癲癇發作藥物治療后,患者發作緩解率僅增加1%,且增加抗癲癇發作藥物種類會導致更多的藥物不良反應及停藥率[16]。這可能是藥物種類不是影響兒童癲癇療效相關因素的原因之一。本研究可能在于本研究樣本量少、隨訪時間短,可能存在一定偏差,需要多中心、隨機、雙盲實驗進一步探究。VNS因創傷小、有效率高,對于難治性癲癇患兒具有獨特優勢[17],且隨著腦功能網絡研究的深入,有望今后在臨床廣泛應用。

綜上,本研究表明VNS治療兒童藥物難治性癲癇的臨床療效較好,且具有時間累積性,全面性發作相比于局灶性發作術后療效更佳,全面性發作中的肌陣攣發作以及強直發作手術效果更優。

利益沖突聲明 所有作者聲明無利益沖突。

癲癇是常見的兒童神經系統慢性疾病,2010年國際抗癲癇聯盟將正確應用2種或以上的抗癲癇發作藥物后仍控制不佳、反復發作,未能達到持續未發作者稱為藥物難治性癲癇。目前治療手段有手術切除致癇灶、神經調控以及生酮飲食治療,部分患兒通過手術切除致癇灶療效良好,但仍有患兒因無法精準定位致癇灶、存在多個致癇灶或致癇灶位于功能區等難以手術[1],其中迷走神經刺激術(Vagus nerve stimulation,VNS)微創,對于難以定位致癇灶以及各種發作類型的癲癇患者均有效,并且VNS的療效兒童患者優于成人,目前逐漸在臨床中廣泛應用[2-3];但國內對于VNS治療兒童藥物難治性癲癇患者的報道較少,本研究通過單中心病例回顧研究,對其臨床療效進行初步分析以及探討其療效的影響因素,旨在為VNS治療兒童藥物難治性癲癇獲得更好的手術效果提供幫助。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析湖南省第二人民醫院2016年1月—2023年4月行VNS手術治療的22例藥物難治性癲癇患兒,其中男12例、女10例,年齡3~17歲;局灶性起源9例、全面性起源13例;全面性發作15例、局灶性發作7例;5例患兒合并癲癇綜合征;致癇灶位于左側5例、右側4例、雙側13例;基因性病因4例、感染性病因3例、結構性病因2例、免疫性病因1例、特發性病因9例、缺血缺氧性腦病病因3例。本研究所有患兒監護人均知情同意,并經湖南省第二人民醫院醫學倫理委員會批準(KY2022-016-02)。

1.2 手術過程

患者在全麻插管下行左側迷走神經刺激術,患者全麻插管麻醉滿意后,予患者取仰臥頭右側位,取左側頸部橫切口,長約3 cm,常規絡合碘消毒,鋪巾,切開皮膚及頸闊肌,鈍性分離,拉開胸鎖乳突肌,剪開頸動脈鞘,于頸內動脈及頸內靜脈之間找到左側迷走神經,予以游離一段神經長約3 cm,顯微鏡下予以將刺激電極負、正極及固定錨(北京品馳醫療設備股份有限公司、常州瑞神安醫療器械有限公司)纏于迷走神經上,將電極線固定于胸鎖乳突肌上,于左鎖骨下腋前作一長約5 cm縱形切口,切開皮膚及皮下組織,予以皮下建立隧道連接頸部切口,將電極線通過皮下隧道穿出,連接脈沖發生器,將脈沖發生器置于皮下。

1.3 調機流程

術后1周開機,起始參數設置為:電流0.2 mA,頻率30 HZ,脈寬500 us,刺激時間30 s,間隔時間5 min,磁石鐵輸出電流為0.4 mA;術后半年內每隔1個月調機1次,每次電流增加0.2~0.3 mA,將電流調整至1.2~1.6 mA,之后每3個月調機1次,調整至合適電流。

1.4 術后隨訪

由癲癇中心專科醫師對患者進行隨訪,記錄患者術后1、3、6、9、12個月的發作次數、頻率、服藥情況以及不良反應等;督促患者完善癲癇日記,本組患者隨訪時間均超過12個月以上。

1.5 評價指標

患者手術療效的評估:① 發作頻率減少率按照公式:[基線發作次數/月?隨訪時發作次數/月)/(基線發作次數/月)×100%]計算。將發作減少≥50%者定義為應答組,反之則為無應答組。隨訪時間至術后12個月;② McHugh療效分級:Ⅰ級,發作頻率減少>80%;Ⅱ級,發作頻率減少50%~79%;Ⅲ級,發作頻率減少<50%;Ⅳ級,僅在使用磁鐵時受益;Ⅴ級,無改善。

1.6 統計方法

用SPSS 23.0統計學軟件及GraphPad Prism9進行數據分析和圖表制作。對計量資料進行Shapiro-Wilk正態性檢驗,若Shapiro-Wilk檢驗P>0.05,則判斷計量資料滿足正態分布。反之,則該計量資料不滿足正態分布。對符合正態分布計量資料采用均數±標準差( )表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;對不符合正態分布的計量資料采用M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Witney U檢驗。計數資料以百分率(%)對比,兩組比較采用χ2檢驗。將具有意義的指標(P<0.05)進行單因素和多因素Logistics回歸分析,計算出獨立危險因素的比值比(Odd ratio,OR),P<0.05為差異具有統計學意義。

)表示,組間比較采用獨立樣本t檢驗;對不符合正態分布的計量資料采用M(Q1,Q3)表示,組間比較采用Mann-Witney U檢驗。計數資料以百分率(%)對比,兩組比較采用χ2檢驗。將具有意義的指標(P<0.05)進行單因素和多因素Logistics回歸分析,計算出獨立危險因素的比值比(Odd ratio,OR),P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結 果

2.1 人口學資料

本研究共納入在我院連續接受治療的難治性癲癇患兒22例,其中男12例、女10例。年齡<7歲共5例、7~14歲共12例、>14歲共5例。病史<3年共7例、3~10年共10例、>10年共5例。VEEG起源于左側5例、右側4例、雙側13例。詳見表1。

2.2 兒童癲癇療效的單因素分析

應答組患兒年齡為(12.47 ± 3.93)歲、無應答組患兒年齡為(10.29 ± 3.68)歲,兩組患兒年齡無明顯差異(P>0.05)。應答組患兒病史為(7.50 ± 4.75)年、無應答組患兒年齡為(5.50 ± 4.07)年,兩組患兒病史無明顯差異(P>0.05)。應答組患兒術前發作頻率為(44.07 ± 53.79)次/月、無應答組患兒術前發作頻率為(100.71 ± 137.34)次/月,兩組患兒術前發作頻率無明顯差異(P>0.05)。應答組7例男性患兒、8例女性患兒;無應答組患兒2例男性患兒、5例女性患兒,兩組之間無統計學差異(P>0.05)。應答組患兒VEEG(起源灶側別)左側起源3例、右側1例、雙側11例;無應答組患兒VEEG(起源灶側別)左側起源2例、右側3例、雙側2例,兩組之間無統計學差異(P>0.05)。應答組患兒全面性發作13例、局灶性發作2例;無應答組患兒全面性發作2例、局灶性發作5例,應答組患者全面性發作患者數量顯著多于無應答組(P<0.05)。其余病因及共患病中兩組患兒間差異均無統計學意義(P>0.05)。詳見表2。

;n(%)]

;n(%)]

2.3 兒童癲癇不同時間點發作減少率、有效率及McHugh療效分級

兒童術后1、3、6、9、12個月的癲癇發作減少率分別為12.66%、26.10%、37.47%、48.18%、54.38%,術后3、6、9、12個月均較術后1個月的發作減少率進一步增加,差異具有統計學意義(P<0.05)。詳見圖1。

圖1

兒童癲癇不同時間點發作減少率

圖1

兒童癲癇不同時間點發作減少率

兒童術后1、3、6、9、12個月有效率分別為5.00%、9.00%、36.00%、50.00%、68.00%。詳見圖2。

圖2

兒童癲癇術后不同時間點有效率

圖2

兒童癲癇術后不同時間點有效率

兒童癲癇術后不同時間點McHugh療效分級,術后1個月McHugh療效分級0例Ⅰ級、1例Ⅱ級、17例Ⅲ級、4例Ⅴ級;術后3個月McHugh療效分級0例Ⅰ級、2例Ⅱ級、20例Ⅲ級、0例Ⅴ級;術后6個月McHugh療效分級1例Ⅰ級、7例Ⅱ級、13例Ⅲ級、1例Ⅴ級;術后9個月McHugh療效分級2例Ⅰ級、9例Ⅱ級、11例Ⅲ級、0例Ⅴ級;術后12個月McHugh療效分級3例Ⅰ級、12例Ⅱ級、7例Ⅲ級、0例Ⅴ級。詳見圖3。

圖3

兒童癲癇不同時間點McHugh療效分級

圖3

兒童癲癇不同時間點McHugh療效分級

2.4 VNS療效的單因素和多因素Logistic回歸分析

將單因素分析中差異具有統計學意義(P<0.05)的指標分別進行單因素和多因素Logistic回歸分析,其中自變量為術后藥物種類及發作類型。因變量為療效分組(應答組為0、無應答組為1)。

VNS療效的單因素Logistic回歸分析表明,發作類型與兒童癲癇療效相關,其中全面性發作相比于局灶性發作術后療效更佳(P<0.05)。術后藥物種類在單因素Logistic回歸分析無明顯統計學意義(P>0.05)。詳見表3。

VNS療效的多因素Logistic回歸分析表明,發作類型與兒童癲癇療效相關,其中全面性發作相比于局灶性發作術后療效更佳(P<0.05)。術后藥物種類在多因素Logistic回歸分析無明顯統計學意義(P>0.05)。詳見表4。

2.5 不同類型全面性發作術后12個月發作減少率比較

不同類型全面性發作中,其他類型術后12個月發作減少率平均值為44.45%、強直-陣攣類型為61.03%、強直類型為67.92%、肌陣攣類型為71.04%。可看出在全面性發作中,肌陣攣類型術后療效優于強直類型、強直類型優于強直-陣攣類型、強直-陣攣類型優于其他類型。詳見圖4。

圖4

不同類型全面性發作術后12月發作減少率比較

圖4

不同類型全面性發作術后12月發作減少率比較

3 討論

我國每年癲癇新發患病人數約65萬~70萬,目前有近1 000萬癲癇患者,其中兒童與老年人是患者人群的高峰,約30%的患者最終發展成為藥物難治性癲癇[4-5]。經過嚴格且詳盡的術前評估后,若能精準定位致癇灶,理論上來說開顱手術切除致癇灶是其首選治療方案,若無法準確定位致癇灶或存在多個致癇灶或致癇灶位于重要功能區等無法手術切除的藥物難治性患者,推薦其行VNS等神經調控治療手段。在本研究中,7例患兒臨床發作類型為局灶性發作,4例患兒解剖-電-臨床所定位的致癇灶不一致,患兒家屬因行二期評估(立體定向腦電圖)費用高、住院時間久等原因,最終要求行VNS治療;2例患兒能精準定位致癇灶,但因其離功能區較近,手術切除可能會導致神經功能障礙,故而選擇行VNS治療。但研究中發現1例局灶性起源,并且頭部MRI提示可能為局灶性皮質發育不良,但患兒家屬因開顱切除性手術較VNS風險高、創傷大、并發癥多,患兒家屬難以接受,也最終選擇VNS治療,術后3個月隨訪時發現患兒未再出現癲癇發作。隨著目前對于癲癇網絡的研究愈發深入,發現若未同時切除致癇網絡(即癲癇源區、發作起始及異常的中心節點),不能改變網絡間聯系,從而預后不佳[6-9]。VNS是通過脈沖發生器刺激頸部迷走神經上行傳入沖動,從而抑制神經元異常同步化放電以及癲癇網絡的傳播,減輕或終止癲癇發作[10-12]。研究發現VNS對于兒童發作減少率高于其他人群,即時VNS可降低癲癇患者腦功能,降低患者發作對腦功能網絡的易損性,并且VNS可促進腦網絡結構重建[13-14],這可能是兒童VNS手術療效較好的一大原因。

本研究共納入22例患兒,術后12個月癲癇發作減少率為54.38%、有效率為68%,術后12個月McHugh療效分級Ⅰ級3例、Ⅱ級12例、Ⅲ級7例、Ⅴ級0例。與國內外文獻報道基本相近[15],且本研究中術后1、3、6、9、12個月平均發作減少率分別為12.66%、26.10%、37.47%、48.18%、54.38%,有效率分別為5.00%、9.00%、36.00%、50.00%、68.00%,隨治療時間延長及參數調整,其療效逐漸增加。本組僅3例患兒出現術后一過性聲音嘶啞,其余均未出現相關不良反應。

為了探討其療效的影響因素,本研究將發作減少率≥50%的患者定義為應答者,分別使用Mann-Witney U檢驗、χ2檢驗,將具有統計學意義的指標(P<0.05)進行單因素和多因素Logistics回歸分析。結果顯示發作類型與兒童癲癇療效相關,其中全面性發作相比于局灶性發作術后療效更佳(P<0.05),且在全面性發作中,強直類型術后12個月發作減少率平均值為67.92%、肌陣攣類型術后12月發作減少率平均值為71.04%,高于強直-陣攣以及痙攣等其他類型。與既往研究相反[16],本研究表明全面性發作的難治性癲癇患兒對VNS療效更好,其中對于肌陣攣發作控制效果更優。本研究納入對象均為已正確使用2種或2種以上抗癲癇發作藥物后仍效果不佳的藥物難治性癲癇患兒,隨著藥物種類增多,患者的發作控制增益顯著減少。有臨床研究發現,更換第3種抗癲癇發作藥物治療后,患者發作緩解率僅增加1%,且增加抗癲癇發作藥物種類會導致更多的藥物不良反應及停藥率[16]。這可能是藥物種類不是影響兒童癲癇療效相關因素的原因之一。本研究可能在于本研究樣本量少、隨訪時間短,可能存在一定偏差,需要多中心、隨機、雙盲實驗進一步探究。VNS因創傷小、有效率高,對于難治性癲癇患兒具有獨特優勢[17],且隨著腦功能網絡研究的深入,有望今后在臨床廣泛應用。

綜上,本研究表明VNS治療兒童藥物難治性癲癇的臨床療效較好,且具有時間累積性,全面性發作相比于局灶性發作術后療效更佳,全面性發作中的肌陣攣發作以及強直發作手術效果更優。

利益沖突聲明 所有作者聲明無利益沖突。