引用本文: 林海生, 戴津, 彭炳蔚, 朱海霞, 李小晶, 王秀英, 李嘉鈴, 石凱麗, 高媛媛, 陳文雄. 拉考沙胺添加治療兒童及青少年難治性癲癇的臨床分析. 癲癇雜志, 2024, 10(5): 404-410. doi: 10.7507/2096-0247.202407002 復制

版權信息: ?四川大學華西醫院華西期刊社《癲癇雜志》版權所有,未經授權不得轉載、改編

癲癇是最常見的神經系統疾病之一,在全球的年發病率約為 50/100 000,患病率為 700/100 000,影響約0.5%~1% 的兒童[1]。其中多達30%的癲癇患兒在正確選擇應用且能耐受的兩種抗癲癇發作藥物(Anti-seizure medications,ASMs),仍未能達到持續無發作的,稱為為難治性癲癇[2,3]。新型ASMs因其新的作用機制、更好的耐受性,合適的單獨或添加可能有效幫助治療兒童難治性癲癇。拉考沙胺(Lacosamide,LCM)屬于第三代ASMs,2018年11月在中國上市,可選擇性增強電壓門控鈉通道的慢失活而發揮其抗癲癇作用[4],用于成人、青少年、4歲及以上兒童癲癇患者部分發作性癲癇的單藥或添加治療。2021年10月美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration, FDA)批準LCM擴展適應于1個月以上的嬰兒。2023年《臨床診療指南?癲癇病學分冊(2023修訂版)》推薦LCM為局灶性發作一線藥物及添加藥物、全面強直-陣攣添加藥物[3]。由于LCM獨特的作用機制,適合與多種ASMs聯合使用,國外已用于難治性癲癇的添加治療,且取得良好的療效[5]。國內除新疆地區Zhao等[6]對兒童及青少年也有LCM相關的研究,也提示LCM有較好療效及安全性,但總體上已發表的研究不多。本研究通過報道LCM添加治療兒童難治性癲癇的療效及不良反應,為臨床用藥提供一定參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性收集2020年1月—2023年3月在廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心神經內科就診的癲癇患者,末次隨訪時間截止2024年3月。從中選取病例資料完整、符合入組標準藥物難治性癲癇患者85例。所有患者均經視頻腦電圖(Video electroencephalogram,VEEG)、頭顱磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)檢查,且隨訪12個月, 在入組后的3、 6、 12個月的隨訪都記錄患者依從性及臨床發作情況、ASMs治療的反應、及發作頻率。該研究獲得廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心醫學倫理委員會審核批準(275A01)及所有患兒監護人知情同意。

1.1.1 納入標準

① 所有患兒均行腦電圖、頭顱MRI、心電圖、肝腎功能、血糖、電解質等檢查;② 癲癇診斷采用2014年國際抗癲癇聯盟(International League against Epilepsy,ILAE)癲癇臨床實用性定義的診斷標準[3]。 依照2010年ILAE關于發作分類診斷標準確定患者的發作類型,并鑒別是否符合相關的癲癇綜合征;③ 參考ILAE初次單藥治療癲癇指南,給予合理ASMs治療。癲癇患兒對藥物治療反應性的定義參照目前國際研究的標準[7]。藥物難治性癲癇的定義按患者發作類型正確使用≥2種對該發作類型有效且能耐受的ASMs,單藥前、后分別使用或聯合使用,仍有在使用該藥前最長發作間期的3倍時間或12個月內有發作者;④ 入組患者年齡 1月齡~17歲。

1.1.2 排除標準

① 選藥不符合ILAE指南,家人及患兒依從性差,用藥不當者;②有心律失常,如Ⅱ度、Ⅲ度房室傳導阻滯者;③ 對LCM或藥品中任何輔料過敏者。

1.2 研究方案

患兒在常規使用 ASMs 藥物基礎上,癲癇發作仍未控制,通過自身對照研究,口服 LCM(片劑或口服液),治療劑量2~12 mg/(kg·d),觀察3、 6、12個月,并進行隨訪,對比觀察使用 LCM 前后的癲癇發作頻次、癥狀持續時間、腦電圖改善情況及不良反應。LCM終止加量的原則是根據臨床判斷治療有效、發作增加或出現嚴重的不良反應。

1.3 觀察指標

1.3.1 治療效果

經過藥物劑量調整期,在達到最佳有效劑量(即最佳療效)后應對患者觀察至少12個月。以添藥治療前3個月內患兒平均發作次數為基線,觀察治療后3、6、12個月患兒癲癇發作頻率的變化。判斷為有效的標準:接受治療后未再出現發作或發作頻次減少50%~99%;無效:發作頻次減少<50%或加重。

1.3.2 安全性及不良反應

患兒服藥期間間隔半年采集靜脈血檢測肝、腎功能、電解質,以及行心電圖檢查,觀察并記錄患兒治療期間相關不良反應發生的情況。

1.4 統計學處理

采用SPSS21.0軟件包管理全部數據,計量資料以均數±標準差( ±s)表示;兩組樣本均數的比較用獨立樣本t檢驗或配對樣本t檢驗;多個總體率之間的比較用χ2檢驗;運用廣義估計方程分析評估LCM對癲癇治療的效果,P<0.05為差異具有統計學意義。

±s)表示;兩組樣本均數的比較用獨立樣本t檢驗或配對樣本t檢驗;多個總體率之間的比較用χ2檢驗;運用廣義估計方程分析評估LCM對癲癇治療的效果,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 患者的一般資料

共納入85例患者,其中男50例(58.82%)、女35例(41.18%),年齡6月齡~15歲,人口統計學和臨床數據匯總詳見表1。首次診斷癲癇時的年齡(3.43±3.04)歲,接受LCM治療時的平均年齡為(6.90±3.61)歲,1月齡~4歲22例(25.88%),>4~8歲33例(38.82%),>8歲30例(35.29%)。 添加LCM治療前所有患者均使用過2 種或2 種以上ASMs,其中41例(48.24%)使用過2~3 種ASMs, 44例(51.76%)使用過4種以上ASMs。入組患者基線狀態使用1~4種ASMs,聯合用藥使用最多的3種藥物分別是丙戊酸鈉54例(63.53%)、左乙拉西坦41例(48.24%)和奧卡西平24例(28.24%)。 LCM 維持劑量(5.14±2.41)mg/(kg·d),其中1月齡~4歲LCM 維持劑量(5.81±2.71)mg/(kg·d),>4~8歲LCM維持劑量(5.50±2.46)mg/(kg·d),>8歲LCM 維持劑量(4.27±1.88)mg/(kg·d)。本次研究病例中僅有局灶性發作的患兒35例,12例患兒僅有全面性發作、31例患兒兼有局灶性及全面性發作、7例患兒發作類型不能分類。根據臨床發作類型及腦電圖符合癲癇綜合征的有13例(West綜合征1例、Lennox-Gastaut綜合征3例、Dravet綜合征4例、癲癇性腦病伴慢波睡眠期持續棘慢波4例、發熱感染相關性癲癇綜合征伴超級難治性癲癇1例),另外繼發腦炎后癲癇11例、VNS術后的4例、神經纖維瘤病Ⅰ型1例、腦灰質異位癥2例、大腦皮層發育不良1例、巨腦回1例、合并精神運動發育遲滯27例;基因檢測后明確基因相關性癲癇10例、2例為染色體微缺失;曾經使用生酮飲食10例。

±s]

±s]

2.2 患兒添加使用 LCM后的臨床療效

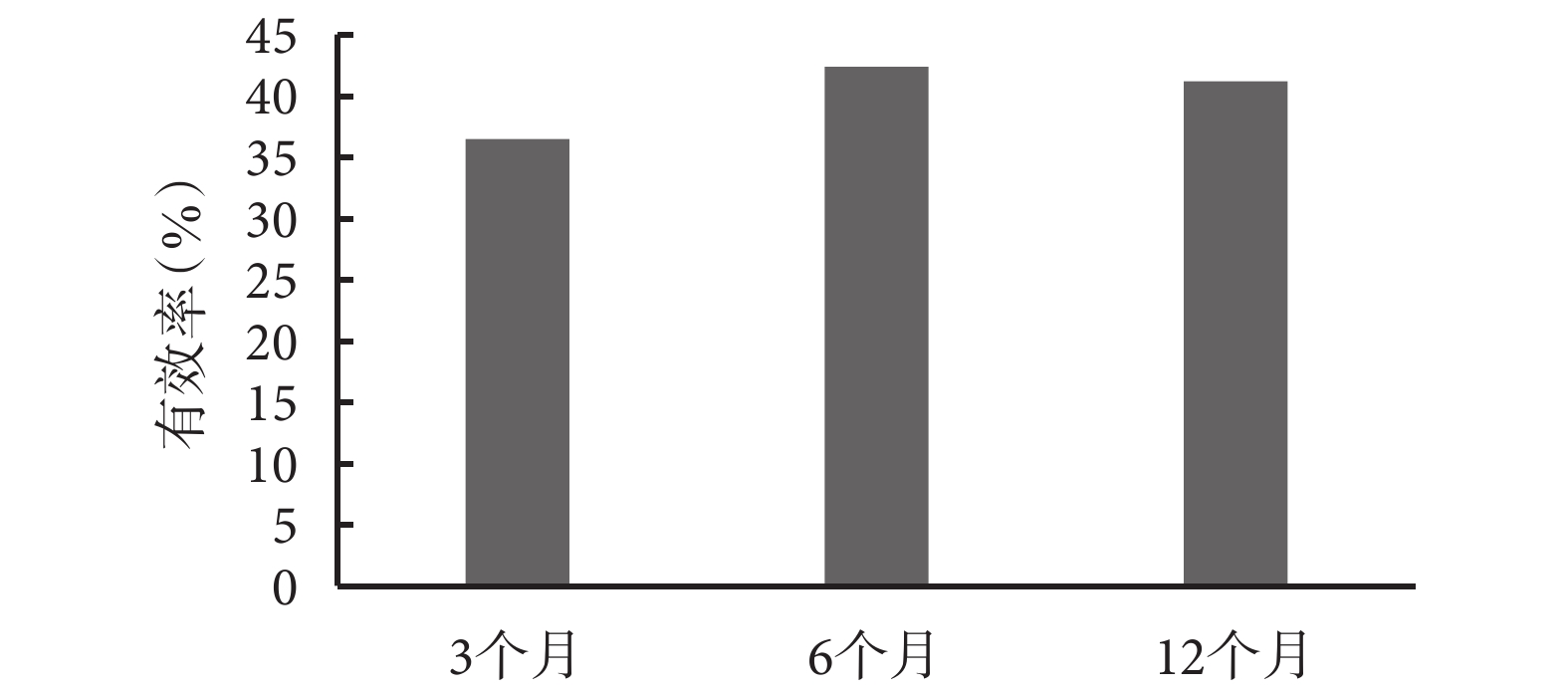

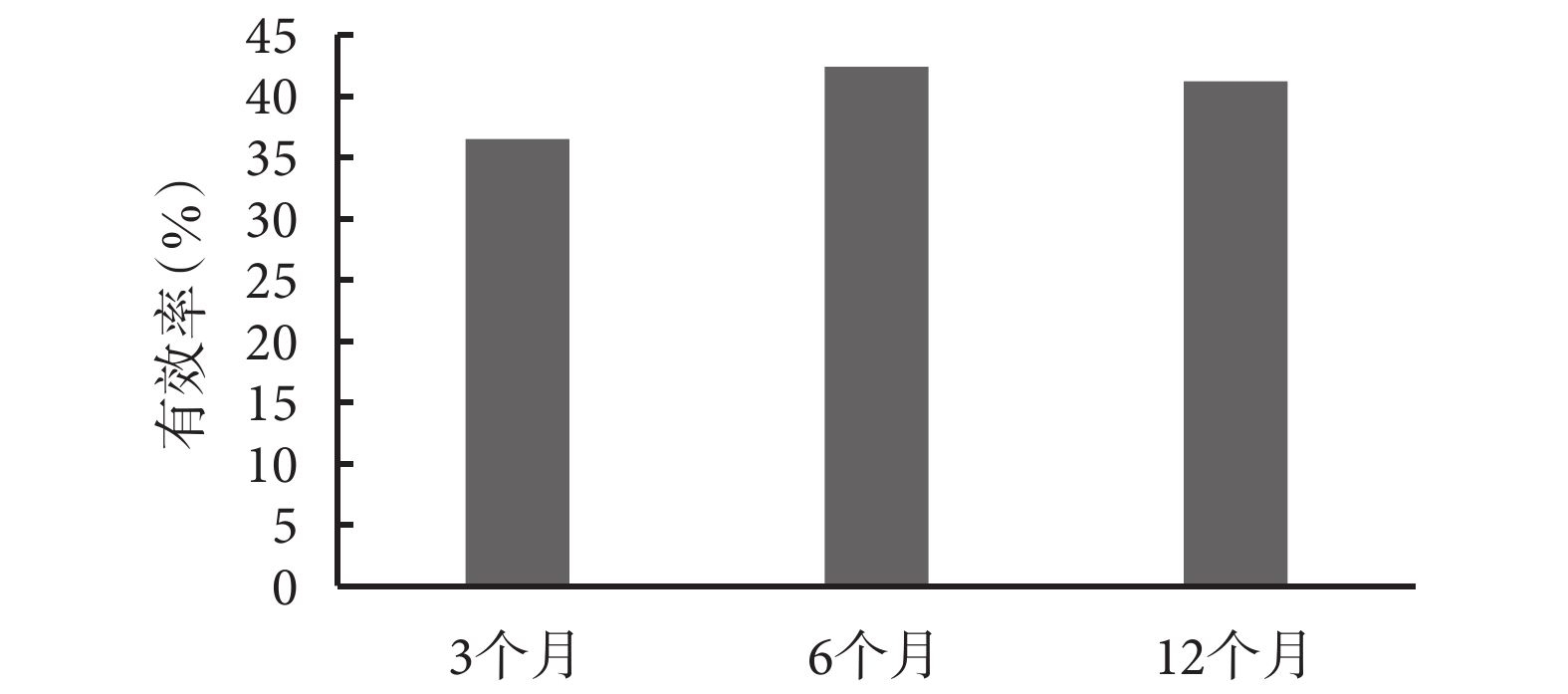

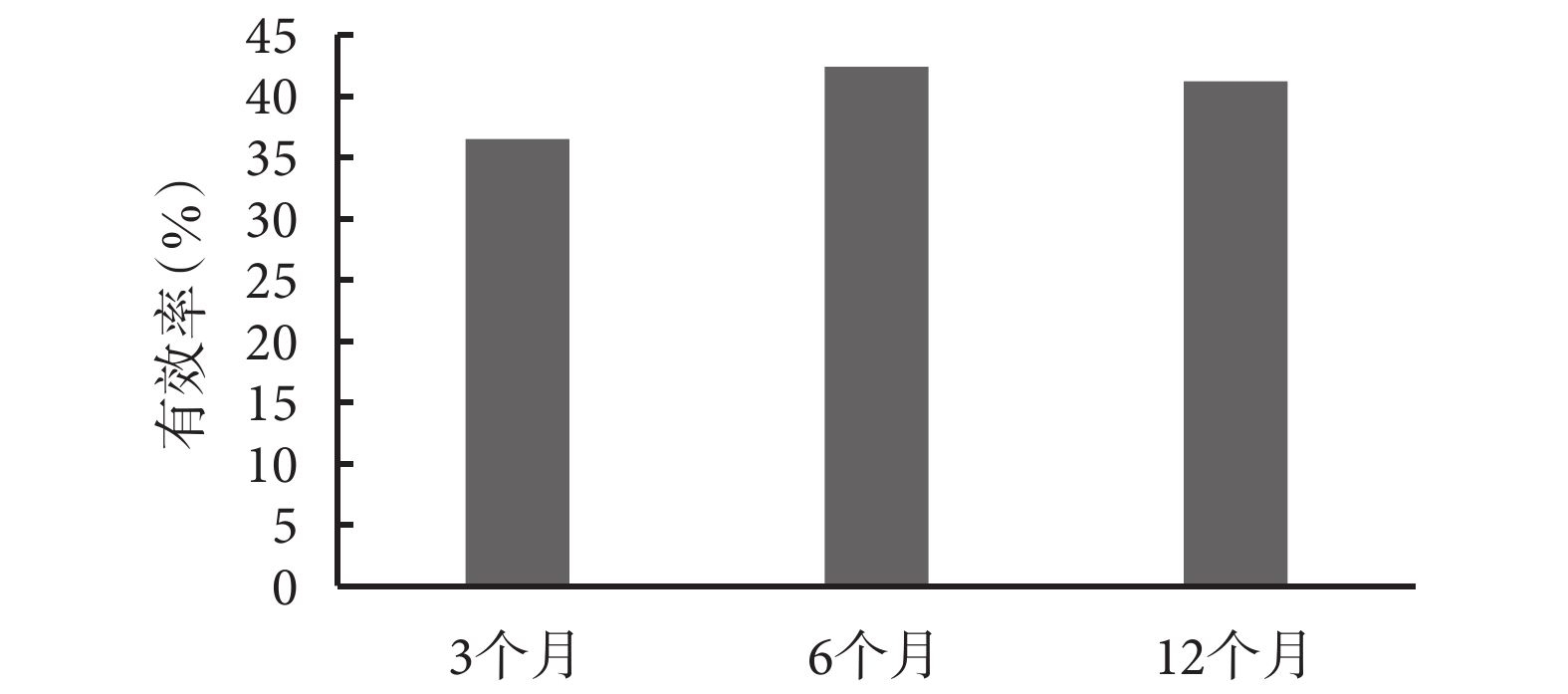

添加LCM治療3個月后發作減少50%以上的患兒31例,治療的有效率為36.47%;添加LCM治療6個月后發作減少50%以上的患兒36例,治療的有效率為42.35%;添加LCM治療12個月后發作減少50%以上的患兒35例,治療的有效率為41.18%。詳見圖1。添加LCM治療12個月后完全無發作的病例有22例,完全控制率達25.88%。

圖1

添加治療后3、6、12個月的有效率

圖1

添加治療后3、6、12個月的有效率

廣義估計方程分析顯示,χ2=8.796,P=0.032,表明不同時間點下癲癇發作頻率差異均有統計學意義,通過進一步兩兩比較得知,相比于基線,治療3、6、12個月癲癇發作頻率均有下降,差異具有統計學意義(P<0.05),詳見表2。分析顯示LCM藥物的使用可一定程度上降低癲癇發作頻率,對控制本組難治性癲癇患者具有一定的效果。

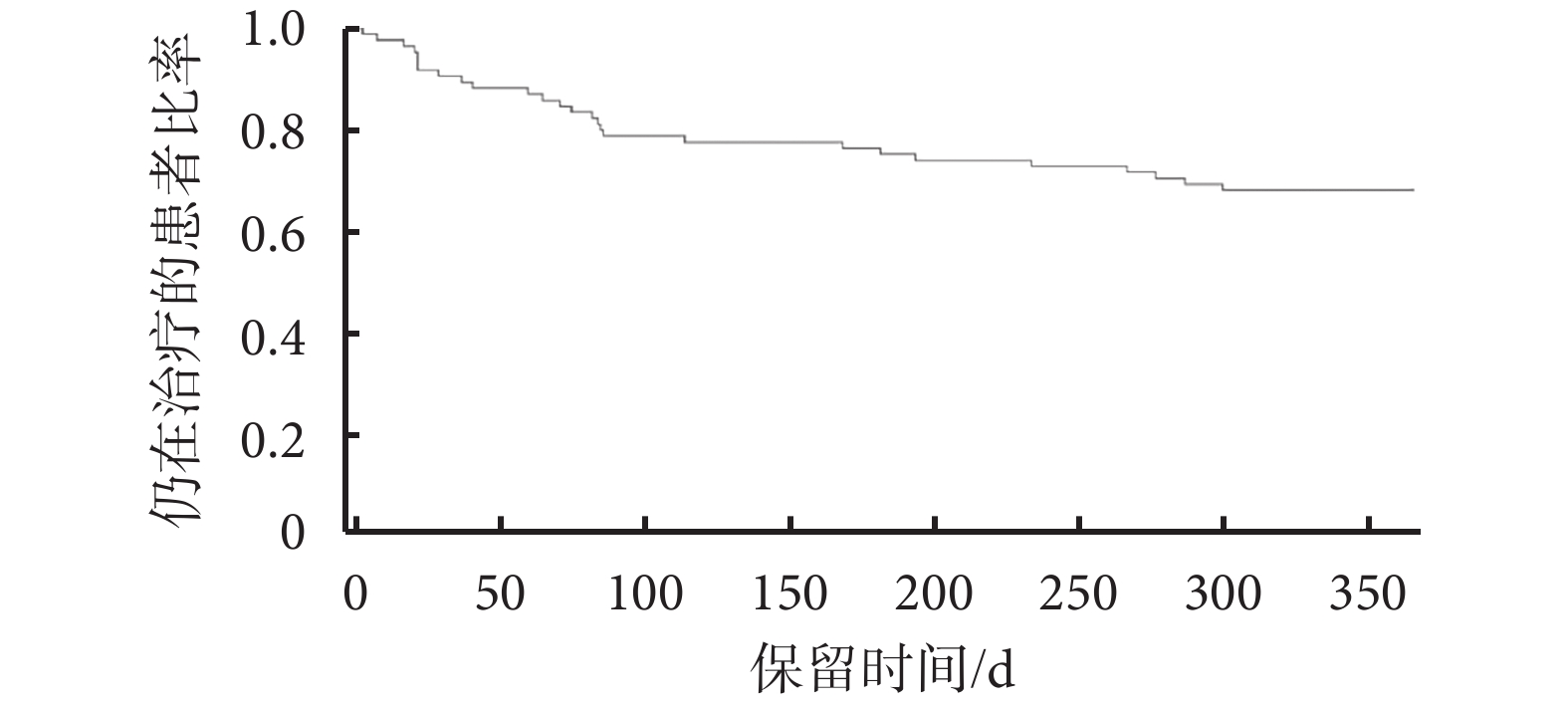

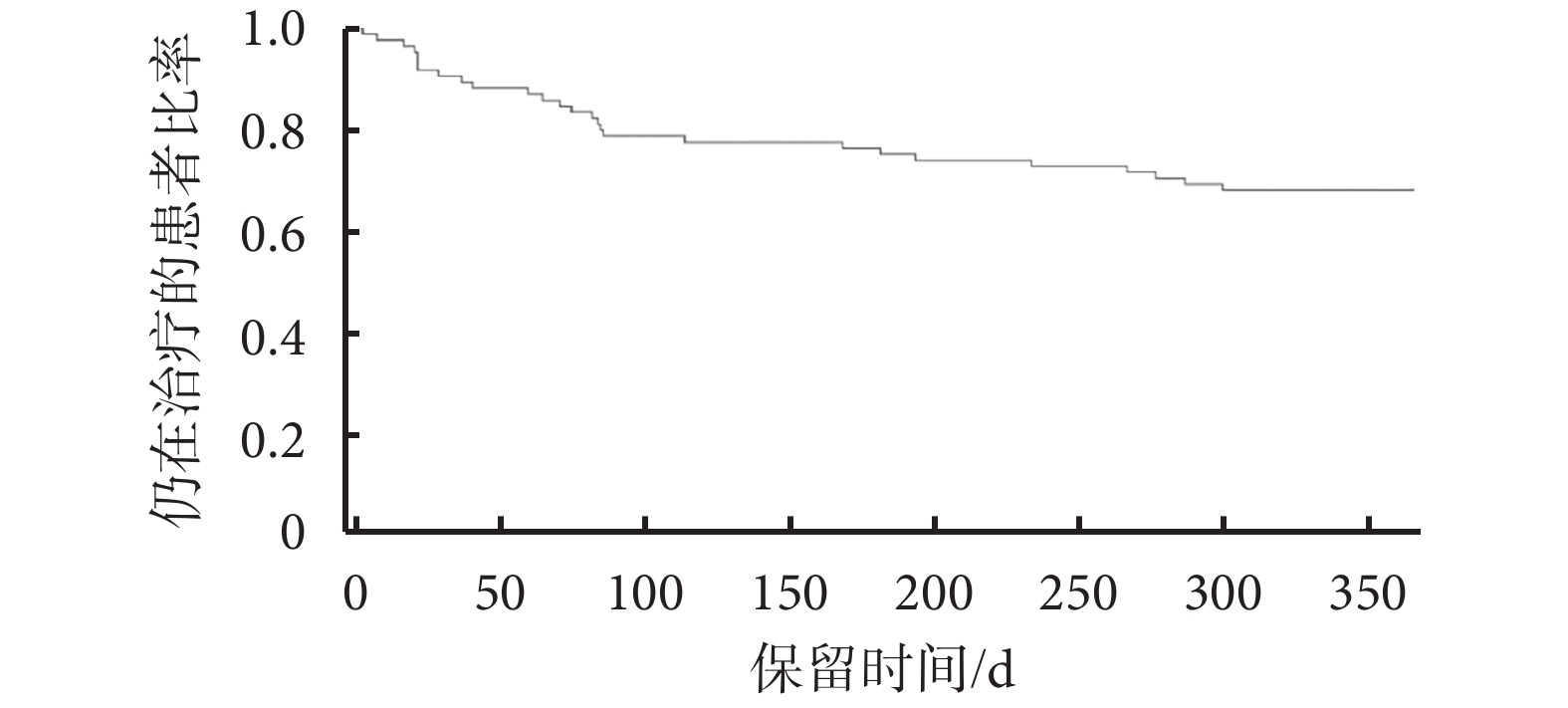

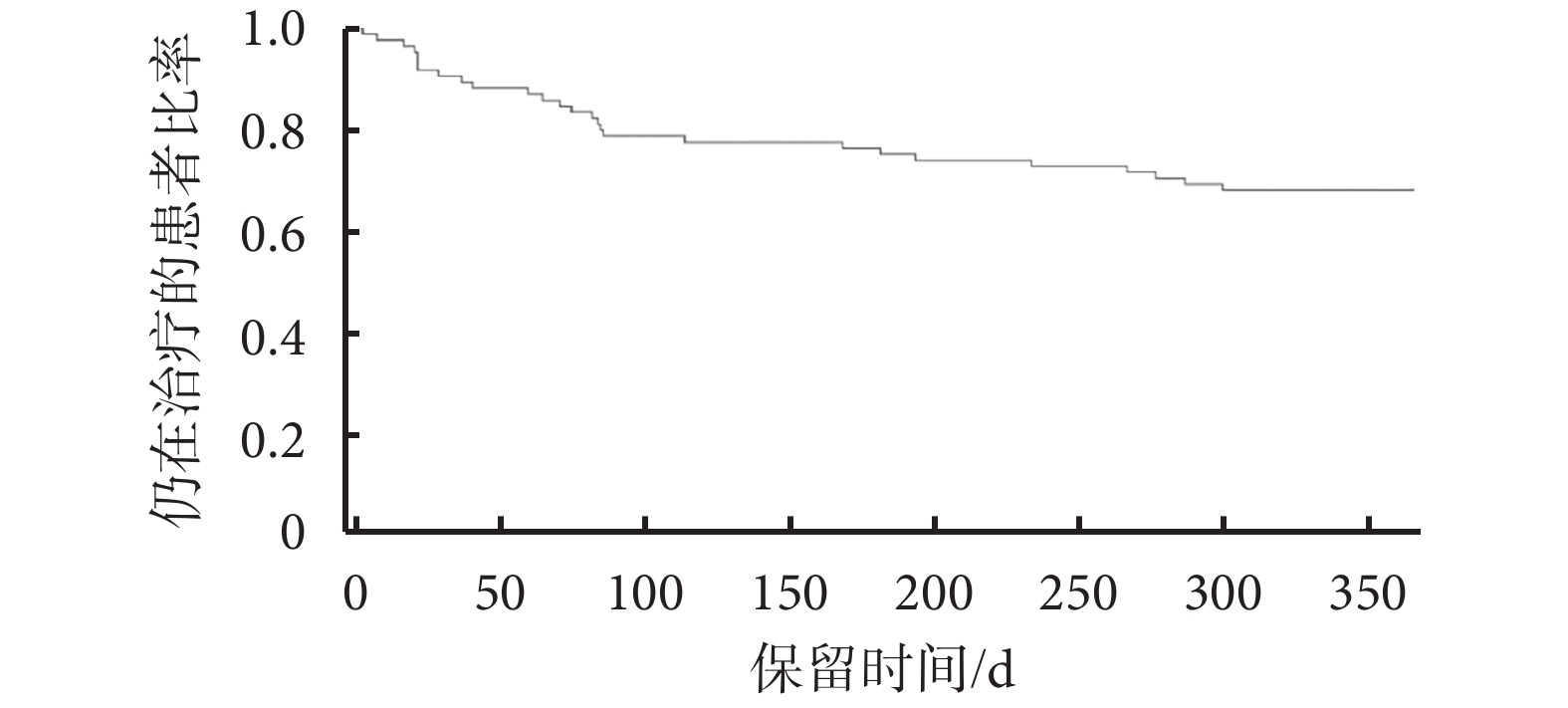

本研究患者在LCM治療后對85例兒童和青少年進行了至少12個月的隨訪。LCM的平均維持劑量為(5.14±2.41) mg/(kg·d)。在12個月內的隨訪中,27例患者停止了LCM治療, 3、6、12個月時的保留率分別為75.3%、70.6%、63.5%。詳見圖2。

圖2

患者使用LCM治療后12個月內的保留率

圖2

患者使用LCM治療后12個月內的保留率

將85例患者根據治療是否有效分為兩組,包括有效組(n=35)和無效組(n=50)。經統計t檢驗或χ2檢驗顯示,有效組和無效組在年齡、體重、首次診斷癲癇時的年齡、進入研究時的癲癇持續時間、基線時聯用的ASMs數量、受試者使用的ASMs、LCM維持劑量、發作類型、是否熱性驚厥起病等方面均無統計學差異(P>0.05),詳見表3。

2.3 不良反應

本組患者發生不良反應10例,分別是頭暈3例,頭痛、惡心、腹痛、睡眠不佳、皮膚瘙癢、步態不穩、過敏各1例,不良反應發生率11.76%;因不良反應而停藥4例,分別是頭暈、皮膚瘙癢、步態不穩和過敏各1例,因不良反應停藥率4.71%。出現不良反應的患者中有效組的病例占4例,僅表現為頭暈和睡眠不佳,其基線狀態有2~3種ASMs;而無效組的病例占6例,其基線狀態有1~3種ASMs。在整個LCM治療期間,定期復查肝腎功能、電解質(鈉、鉀、鈣)及心電圖等均在正常范圍,沒有出現死亡或嚴重不良事件,多數不良反應表現輕微,基本可耐受,不需要特殊處理,未影響用藥。

3 討論

目前兒童癲癇的治療手段主要有藥物、手術及生酮飲食,其中以抗癲癇發作藥物為主要的治療方式[3]。盡管近幾十年來研制出奧卡西平、托吡酯、左乙拉西坦、拉莫三嗪等ASMs,但仍有相當一部分患兒癲癇發作控制不佳。拉考沙胺為新一類的功能性氨基酸,作為新型的ASMs,已被FDA批準及《臨床診療指南?癲癇病分冊(2023修訂版)》推薦用于局灶性或繼發全身性癲癇的治療[3]。目前的研究表明拉考沙胺的抗癲癇機制包括調節鈉離子通道的緩慢失活,調節CRMP-2蛋白介導的神經信號傳導[8]。國外已有相關報道[9]顯示拉考沙胺對一般的癲癇患兒治療療效較佳,而且對難治性癲癇的添加治療也有良好的療效[10]。本組患兒添加LCM后1年的總有效率為41.18%,顯示拉考沙胺在難治性癲癇方面的顯著療效。

本研究通過對臨床數據的分析,發現丙戊酸鈉、左乙拉西坦和奧卡西平是本組患者內最常使用的3種ASMs,提示這些藥物在治療難治性癲癇患者中在藥效及安全性方面具有一定優勢。其中丙戊酸鈉是一種傳統的廣譜ASMs,它具有多重的抗癲癇機制[11],包括促進大腦中γ-氨基丁酸形成,抑制γ-氨基丁酸(Gamma-aminobutyric acid,GABA)降解,抑制興奮性遞質N-甲基-D-天冬氨酸(N-methyl-D-aspartate,NMDA),阻斷電壓門控的鈉離子通道,阻斷鈣離子通道等。左乙拉西坦是第二代的ASMs,其作用靶點突觸囊泡蛋白2A,也是一種新型廣譜ASMs,且具有良好耐受性[12]。奧卡西平是傳統的鈉離子通道阻滯劑,主要通過抑制神經元反復放電和減少突觸對興奮沖動,以減輕大腦神經元過度興奮。此外奧卡西平也能夠提高鉀離子傳導性,抑制鈣通道減低鈣離子內流,減弱谷氨酸能的傳導,最終發揮抗癲癇作用[13]。這三種ASMs的共同特點是作用機制獨特,而且藥效較強,因此成為難治性癲癇之前治療經常選用的一些藥物。作為添加藥物的LCM,主要經腎臟排泄,其中約40%以原型,30%通過肝臟細胞色素P450(特別是CYP2C19)代謝生成無活性的O-去甲基代謝物排出,但其無肝酶誘導或抑制作用,故很少與其他ASMs發生相互作用[14]。因此,LCM在作用機制及代謝方面的特點,使其與其他ASMs聯用容易產生協調作用。

本研究對患者進行局灶性發作、全面性發作、局灶兼全面性發作及未明分類發作分類,雖然有效組較無效組在局灶兼全面性發作例數上稍多,但沒有統計學意義。同樣國內馮杰等[15]研究41例難治性癲癇兒童在拉考沙胺治療后,未發現局灶性難治性癲癇發作與全面性難治性癲癇發作的療效之間的差異有統計學意義。

本組患者根據發作類型及腦電圖特點其中13例符合癲癇綜合征分類,其中1例為West綜合征、1例FIRES綜合征、3例Lennox-Gastaut綜合征、4例Dravet綜合征、4例癲癇性腦病伴慢波睡眠期持續棘慢波(Epileptic encephalopathy with continuous spike and waves during slow wave sleep,CSWS)。在這些患者里,4例中的CSWS有3例使用LCM后療效較佳。在一個關于LCM作為添加治療兒童和青少年難治性局灶性癲癇及癲癇持續狀態(Status epilepticus,SE)發作頻率的系統性綜述里報道提示其治療效果也是較佳的,該組病例中8例CSWS的6例觀察6個月后睡眠中異常放電指數減少超過50%[16]。CSWS的腦電圖特點是在慢波睡眠期呈ESES狀態,LCM能選擇性增強鈉通道慢失活,因此對頻繁異常放電的患兒比較有效。本組的West綜合征、Lennox-Gastaut綜合征及Dravet綜合征對添加LCM療效不佳,一般來講West綜合征的主要發作類型是痙攣發作,而Lennox-Gastaut綜合征常見的發作類型有強直發作、不典型失神及失張力發作[3],Dravet綜合征一般也有肌陣攣和不典型失神發作[3],提示LCM對這些綜合征的主要發作類型如痙攣發作、強直發作、不典型失神、失張力發作、肌陣攣發作等效果不佳。LCM對上述綜合征及發作類型的療效仍有部分爭議,比如Miskin等[17]回顧性分析了接受LCM添加治療的兒童難治性全面性癲癇患者,其中對8例Lennox-Gastaut綜合征的有效率達87.5%,與本研究的結果不同。由于本組患兒里符合癲癇綜合征的例數偏少,LCM對一些特殊的癲癇綜合征的療效仍有待更多的臨床數據證實,其作用機制及適用范圍還有待進一步的研究。

LCM有較好的耐受性,文獻報道常見不良反應包括頭痛、頭暈、惡心、煩躁、胃痛、嗜睡、嘔吐、行為改變等,常常在劑量遞增期出現,治療后期大部分患者均能耐受[18,19],目前資料顯示 LCM 對患者體重無影響,沒有嚴重的危及生命的心臟不良反應[20]。本組患兒的不良反應總體也是較少(占11.76%),因不良反應而停藥4例,分別出現頭暈、皮膚瘙癢、步態不穩和過敏,因不良反應停藥率4.71%。在整個LCM治療期間,定期復查肝腎功能、電解質及心電圖等均在正常范圍,沒有出現死亡或嚴重不良事件的報告,多數不良反應表現輕微,如頭暈、頭痛、惡心、腹痛、睡眠不佳,基本可耐受,不需要特殊處理,未影響用藥。因此本組患兒的12個月保留率也達到了63.5%。

綜上所述,LCM對難治性癲癇有較佳的療效,其中包括對某些癲癇綜合征如CSWS的療效較顯著,并且它的也有較好的耐受性和安全性,是難治性癲癇治療又一安全且有效的選擇。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。

癲癇是最常見的神經系統疾病之一,在全球的年發病率約為 50/100 000,患病率為 700/100 000,影響約0.5%~1% 的兒童[1]。其中多達30%的癲癇患兒在正確選擇應用且能耐受的兩種抗癲癇發作藥物(Anti-seizure medications,ASMs),仍未能達到持續無發作的,稱為為難治性癲癇[2,3]。新型ASMs因其新的作用機制、更好的耐受性,合適的單獨或添加可能有效幫助治療兒童難治性癲癇。拉考沙胺(Lacosamide,LCM)屬于第三代ASMs,2018年11月在中國上市,可選擇性增強電壓門控鈉通道的慢失活而發揮其抗癲癇作用[4],用于成人、青少年、4歲及以上兒童癲癇患者部分發作性癲癇的單藥或添加治療。2021年10月美國食品藥品監督管理局(Food and Drug Administration, FDA)批準LCM擴展適應于1個月以上的嬰兒。2023年《臨床診療指南?癲癇病學分冊(2023修訂版)》推薦LCM為局灶性發作一線藥物及添加藥物、全面強直-陣攣添加藥物[3]。由于LCM獨特的作用機制,適合與多種ASMs聯合使用,國外已用于難治性癲癇的添加治療,且取得良好的療效[5]。國內除新疆地區Zhao等[6]對兒童及青少年也有LCM相關的研究,也提示LCM有較好療效及安全性,但總體上已發表的研究不多。本研究通過報道LCM添加治療兒童難治性癲癇的療效及不良反應,為臨床用藥提供一定參考。

1 資料與方法

1.1 研究對象

回顧性收集2020年1月—2023年3月在廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心神經內科就診的癲癇患者,末次隨訪時間截止2024年3月。從中選取病例資料完整、符合入組標準藥物難治性癲癇患者85例。所有患者均經視頻腦電圖(Video electroencephalogram,VEEG)、頭顱磁共振成像(Magnetic resonance imaging,MRI)檢查,且隨訪12個月, 在入組后的3、 6、 12個月的隨訪都記錄患者依從性及臨床發作情況、ASMs治療的反應、及發作頻率。該研究獲得廣州醫科大學附屬婦女兒童醫療中心醫學倫理委員會審核批準(275A01)及所有患兒監護人知情同意。

1.1.1 納入標準

① 所有患兒均行腦電圖、頭顱MRI、心電圖、肝腎功能、血糖、電解質等檢查;② 癲癇診斷采用2014年國際抗癲癇聯盟(International League against Epilepsy,ILAE)癲癇臨床實用性定義的診斷標準[3]。 依照2010年ILAE關于發作分類診斷標準確定患者的發作類型,并鑒別是否符合相關的癲癇綜合征;③ 參考ILAE初次單藥治療癲癇指南,給予合理ASMs治療。癲癇患兒對藥物治療反應性的定義參照目前國際研究的標準[7]。藥物難治性癲癇的定義按患者發作類型正確使用≥2種對該發作類型有效且能耐受的ASMs,單藥前、后分別使用或聯合使用,仍有在使用該藥前最長發作間期的3倍時間或12個月內有發作者;④ 入組患者年齡 1月齡~17歲。

1.1.2 排除標準

① 選藥不符合ILAE指南,家人及患兒依從性差,用藥不當者;②有心律失常,如Ⅱ度、Ⅲ度房室傳導阻滯者;③ 對LCM或藥品中任何輔料過敏者。

1.2 研究方案

患兒在常規使用 ASMs 藥物基礎上,癲癇發作仍未控制,通過自身對照研究,口服 LCM(片劑或口服液),治療劑量2~12 mg/(kg·d),觀察3、 6、12個月,并進行隨訪,對比觀察使用 LCM 前后的癲癇發作頻次、癥狀持續時間、腦電圖改善情況及不良反應。LCM終止加量的原則是根據臨床判斷治療有效、發作增加或出現嚴重的不良反應。

1.3 觀察指標

1.3.1 治療效果

經過藥物劑量調整期,在達到最佳有效劑量(即最佳療效)后應對患者觀察至少12個月。以添藥治療前3個月內患兒平均發作次數為基線,觀察治療后3、6、12個月患兒癲癇發作頻率的變化。判斷為有效的標準:接受治療后未再出現發作或發作頻次減少50%~99%;無效:發作頻次減少<50%或加重。

1.3.2 安全性及不良反應

患兒服藥期間間隔半年采集靜脈血檢測肝、腎功能、電解質,以及行心電圖檢查,觀察并記錄患兒治療期間相關不良反應發生的情況。

1.4 統計學處理

采用SPSS21.0軟件包管理全部數據,計量資料以均數±標準差( ±s)表示;兩組樣本均數的比較用獨立樣本t檢驗或配對樣本t檢驗;多個總體率之間的比較用χ2檢驗;運用廣義估計方程分析評估LCM對癲癇治療的效果,P<0.05為差異具有統計學意義。

±s)表示;兩組樣本均數的比較用獨立樣本t檢驗或配對樣本t檢驗;多個總體率之間的比較用χ2檢驗;運用廣義估計方程分析評估LCM對癲癇治療的效果,P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 患者的一般資料

共納入85例患者,其中男50例(58.82%)、女35例(41.18%),年齡6月齡~15歲,人口統計學和臨床數據匯總詳見表1。首次診斷癲癇時的年齡(3.43±3.04)歲,接受LCM治療時的平均年齡為(6.90±3.61)歲,1月齡~4歲22例(25.88%),>4~8歲33例(38.82%),>8歲30例(35.29%)。 添加LCM治療前所有患者均使用過2 種或2 種以上ASMs,其中41例(48.24%)使用過2~3 種ASMs, 44例(51.76%)使用過4種以上ASMs。入組患者基線狀態使用1~4種ASMs,聯合用藥使用最多的3種藥物分別是丙戊酸鈉54例(63.53%)、左乙拉西坦41例(48.24%)和奧卡西平24例(28.24%)。 LCM 維持劑量(5.14±2.41)mg/(kg·d),其中1月齡~4歲LCM 維持劑量(5.81±2.71)mg/(kg·d),>4~8歲LCM維持劑量(5.50±2.46)mg/(kg·d),>8歲LCM 維持劑量(4.27±1.88)mg/(kg·d)。本次研究病例中僅有局灶性發作的患兒35例,12例患兒僅有全面性發作、31例患兒兼有局灶性及全面性發作、7例患兒發作類型不能分類。根據臨床發作類型及腦電圖符合癲癇綜合征的有13例(West綜合征1例、Lennox-Gastaut綜合征3例、Dravet綜合征4例、癲癇性腦病伴慢波睡眠期持續棘慢波4例、發熱感染相關性癲癇綜合征伴超級難治性癲癇1例),另外繼發腦炎后癲癇11例、VNS術后的4例、神經纖維瘤病Ⅰ型1例、腦灰質異位癥2例、大腦皮層發育不良1例、巨腦回1例、合并精神運動發育遲滯27例;基因檢測后明確基因相關性癲癇10例、2例為染色體微缺失;曾經使用生酮飲食10例。

±s]

±s]

2.2 患兒添加使用 LCM后的臨床療效

添加LCM治療3個月后發作減少50%以上的患兒31例,治療的有效率為36.47%;添加LCM治療6個月后發作減少50%以上的患兒36例,治療的有效率為42.35%;添加LCM治療12個月后發作減少50%以上的患兒35例,治療的有效率為41.18%。詳見圖1。添加LCM治療12個月后完全無發作的病例有22例,完全控制率達25.88%。

圖1

添加治療后3、6、12個月的有效率

圖1

添加治療后3、6、12個月的有效率

廣義估計方程分析顯示,χ2=8.796,P=0.032,表明不同時間點下癲癇發作頻率差異均有統計學意義,通過進一步兩兩比較得知,相比于基線,治療3、6、12個月癲癇發作頻率均有下降,差異具有統計學意義(P<0.05),詳見表2。分析顯示LCM藥物的使用可一定程度上降低癲癇發作頻率,對控制本組難治性癲癇患者具有一定的效果。

本研究患者在LCM治療后對85例兒童和青少年進行了至少12個月的隨訪。LCM的平均維持劑量為(5.14±2.41) mg/(kg·d)。在12個月內的隨訪中,27例患者停止了LCM治療, 3、6、12個月時的保留率分別為75.3%、70.6%、63.5%。詳見圖2。

圖2

患者使用LCM治療后12個月內的保留率

圖2

患者使用LCM治療后12個月內的保留率

將85例患者根據治療是否有效分為兩組,包括有效組(n=35)和無效組(n=50)。經統計t檢驗或χ2檢驗顯示,有效組和無效組在年齡、體重、首次診斷癲癇時的年齡、進入研究時的癲癇持續時間、基線時聯用的ASMs數量、受試者使用的ASMs、LCM維持劑量、發作類型、是否熱性驚厥起病等方面均無統計學差異(P>0.05),詳見表3。

2.3 不良反應

本組患者發生不良反應10例,分別是頭暈3例,頭痛、惡心、腹痛、睡眠不佳、皮膚瘙癢、步態不穩、過敏各1例,不良反應發生率11.76%;因不良反應而停藥4例,分別是頭暈、皮膚瘙癢、步態不穩和過敏各1例,因不良反應停藥率4.71%。出現不良反應的患者中有效組的病例占4例,僅表現為頭暈和睡眠不佳,其基線狀態有2~3種ASMs;而無效組的病例占6例,其基線狀態有1~3種ASMs。在整個LCM治療期間,定期復查肝腎功能、電解質(鈉、鉀、鈣)及心電圖等均在正常范圍,沒有出現死亡或嚴重不良事件,多數不良反應表現輕微,基本可耐受,不需要特殊處理,未影響用藥。

3 討論

目前兒童癲癇的治療手段主要有藥物、手術及生酮飲食,其中以抗癲癇發作藥物為主要的治療方式[3]。盡管近幾十年來研制出奧卡西平、托吡酯、左乙拉西坦、拉莫三嗪等ASMs,但仍有相當一部分患兒癲癇發作控制不佳。拉考沙胺為新一類的功能性氨基酸,作為新型的ASMs,已被FDA批準及《臨床診療指南?癲癇病分冊(2023修訂版)》推薦用于局灶性或繼發全身性癲癇的治療[3]。目前的研究表明拉考沙胺的抗癲癇機制包括調節鈉離子通道的緩慢失活,調節CRMP-2蛋白介導的神經信號傳導[8]。國外已有相關報道[9]顯示拉考沙胺對一般的癲癇患兒治療療效較佳,而且對難治性癲癇的添加治療也有良好的療效[10]。本組患兒添加LCM后1年的總有效率為41.18%,顯示拉考沙胺在難治性癲癇方面的顯著療效。

本研究通過對臨床數據的分析,發現丙戊酸鈉、左乙拉西坦和奧卡西平是本組患者內最常使用的3種ASMs,提示這些藥物在治療難治性癲癇患者中在藥效及安全性方面具有一定優勢。其中丙戊酸鈉是一種傳統的廣譜ASMs,它具有多重的抗癲癇機制[11],包括促進大腦中γ-氨基丁酸形成,抑制γ-氨基丁酸(Gamma-aminobutyric acid,GABA)降解,抑制興奮性遞質N-甲基-D-天冬氨酸(N-methyl-D-aspartate,NMDA),阻斷電壓門控的鈉離子通道,阻斷鈣離子通道等。左乙拉西坦是第二代的ASMs,其作用靶點突觸囊泡蛋白2A,也是一種新型廣譜ASMs,且具有良好耐受性[12]。奧卡西平是傳統的鈉離子通道阻滯劑,主要通過抑制神經元反復放電和減少突觸對興奮沖動,以減輕大腦神經元過度興奮。此外奧卡西平也能夠提高鉀離子傳導性,抑制鈣通道減低鈣離子內流,減弱谷氨酸能的傳導,最終發揮抗癲癇作用[13]。這三種ASMs的共同特點是作用機制獨特,而且藥效較強,因此成為難治性癲癇之前治療經常選用的一些藥物。作為添加藥物的LCM,主要經腎臟排泄,其中約40%以原型,30%通過肝臟細胞色素P450(特別是CYP2C19)代謝生成無活性的O-去甲基代謝物排出,但其無肝酶誘導或抑制作用,故很少與其他ASMs發生相互作用[14]。因此,LCM在作用機制及代謝方面的特點,使其與其他ASMs聯用容易產生協調作用。

本研究對患者進行局灶性發作、全面性發作、局灶兼全面性發作及未明分類發作分類,雖然有效組較無效組在局灶兼全面性發作例數上稍多,但沒有統計學意義。同樣國內馮杰等[15]研究41例難治性癲癇兒童在拉考沙胺治療后,未發現局灶性難治性癲癇發作與全面性難治性癲癇發作的療效之間的差異有統計學意義。

本組患者根據發作類型及腦電圖特點其中13例符合癲癇綜合征分類,其中1例為West綜合征、1例FIRES綜合征、3例Lennox-Gastaut綜合征、4例Dravet綜合征、4例癲癇性腦病伴慢波睡眠期持續棘慢波(Epileptic encephalopathy with continuous spike and waves during slow wave sleep,CSWS)。在這些患者里,4例中的CSWS有3例使用LCM后療效較佳。在一個關于LCM作為添加治療兒童和青少年難治性局灶性癲癇及癲癇持續狀態(Status epilepticus,SE)發作頻率的系統性綜述里報道提示其治療效果也是較佳的,該組病例中8例CSWS的6例觀察6個月后睡眠中異常放電指數減少超過50%[16]。CSWS的腦電圖特點是在慢波睡眠期呈ESES狀態,LCM能選擇性增強鈉通道慢失活,因此對頻繁異常放電的患兒比較有效。本組的West綜合征、Lennox-Gastaut綜合征及Dravet綜合征對添加LCM療效不佳,一般來講West綜合征的主要發作類型是痙攣發作,而Lennox-Gastaut綜合征常見的發作類型有強直發作、不典型失神及失張力發作[3],Dravet綜合征一般也有肌陣攣和不典型失神發作[3],提示LCM對這些綜合征的主要發作類型如痙攣發作、強直發作、不典型失神、失張力發作、肌陣攣發作等效果不佳。LCM對上述綜合征及發作類型的療效仍有部分爭議,比如Miskin等[17]回顧性分析了接受LCM添加治療的兒童難治性全面性癲癇患者,其中對8例Lennox-Gastaut綜合征的有效率達87.5%,與本研究的結果不同。由于本組患兒里符合癲癇綜合征的例數偏少,LCM對一些特殊的癲癇綜合征的療效仍有待更多的臨床數據證實,其作用機制及適用范圍還有待進一步的研究。

LCM有較好的耐受性,文獻報道常見不良反應包括頭痛、頭暈、惡心、煩躁、胃痛、嗜睡、嘔吐、行為改變等,常常在劑量遞增期出現,治療后期大部分患者均能耐受[18,19],目前資料顯示 LCM 對患者體重無影響,沒有嚴重的危及生命的心臟不良反應[20]。本組患兒的不良反應總體也是較少(占11.76%),因不良反應而停藥4例,分別出現頭暈、皮膚瘙癢、步態不穩和過敏,因不良反應停藥率4.71%。在整個LCM治療期間,定期復查肝腎功能、電解質及心電圖等均在正常范圍,沒有出現死亡或嚴重不良事件的報告,多數不良反應表現輕微,如頭暈、頭痛、惡心、腹痛、睡眠不佳,基本可耐受,不需要特殊處理,未影響用藥。因此本組患兒的12個月保留率也達到了63.5%。

綜上所述,LCM對難治性癲癇有較佳的療效,其中包括對某些癲癇綜合征如CSWS的療效較顯著,并且它的也有較好的耐受性和安全性,是難治性癲癇治療又一安全且有效的選擇。

利益沖突聲明 所有作者無利益沖突。